2021.11.10

2021年6月、8月、11月に、東京都美術館(以下、都美)にて「都美の野外彫刻を味わう」というワークショップを開催しました。

2020年から続いた新型コロナウイルスの影響で、美術館が休館したり、展示室内での対話が難しい状況が続いていました。

そうした中でもできるアートを介したコミュニケーションの場として、私たちが注目したのが都美の収蔵作品であり、常設展示されている「野外彫刻」でした。野外彫刻は全部で10点あり、そのうちの6点が正門から広がる空間(エスプラナード)に展示されています。

感染症予防対策の点でも、屋外だったら、ソーシャルディスタンスに気を付けながら参加者と安全に対話できるかもしれません。しかも観覧料が不要です。

このように考えて、3月にエスプラナードの野外彫刻を鑑賞するラボを立ち上げました。

いつも通り過ぎていた野外彫刻

東京都美術館にある野外彫刻といえば、真っ先に思い浮かべるのが、ランドマークにもなっている大きな銀色の球体《my sky hole 85-2 光と影》。

しかしそれ以外の作品は、あまり気に留めることもなく、素通りしていました。

そこでまずはラボのメンバー自身が作品に親しむため、作品研究からスタート。作品について調べていくうちに、どんどん愛着がわいていきました。

右上から時計回りに

堀内正和 《三本の直方体 B》(1978) ステンレス

五十嵐晴夫 《メビウスの立方体》(1978) 花崗岩

鈴木久雄 《P 3824 M君までの距離》(1977) 花崗岩

保田春彦 《堰の見える遠景》(1975) 花崗岩、ステンレス

堀内正和 《三つの立方体 A》(1978) ステンレス

井上武吉 《my sky hole 85-2 光と影》(1985) ステンレス、鉄

立体作品での対話型鑑賞に挑戦

とびらプロジェクトの活動のベースに、初年度にとびラーとしての基本的なコミュニケーションの在り方を学ぶ「基礎講座」と、実践的な活動の場を想定した「実践講座」があります。実践講座の中には「鑑賞実践講座」があり、対話を通した作品鑑賞のファシリテーションを学びます。

このラボに参加したとびラーの多くは鑑賞実践講座を受講していましたが、立体作品の対話型鑑賞のファシリテーションの経験がほとんどありませんでした。

野外彫刻で対話型鑑賞の場を作るために、とびらプロジェクトのスタッフと一緒にファシリテーションのコーチングを2回ほど行い、少しずつ立体作品の鑑賞に慣れていきました。

ファシリテーションの練習をしながら動線も確認。参加者を迎えて狭いエスプラナードの中で6点の作品をうまく鑑賞していくために、3チームで2作品ずつ回ることにし、それぞれのチームの動線がバッティングしないようにコースを検討しました。

参加者には「今日呼んでほしいお名前」を書いていただき、ネームフォルダに貼ってお渡しすることにしました。他に消毒用のアルコールも用意。

梅雨の晴れ間に実施した第1回目

5月開催を目指して準備を進めてきたものの、緊急事態宣言及び都における緊急事態措置等に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、4月25日から5月31日まで東京都美術館が臨時休館。

6月13日に開催を目指すも、季節は梅雨。前日のお天気判断により、残念ながら中止となってしまいました。次のチャンスは6月30日。なんとかお天気も持ちそうだということで、無事に開催の運びとなりました。

日時:6月30日 10:00~11:00

参加者:募集により9名

《my sky hole 85-2 光と影》を鑑賞中。お互いの言葉に耳を傾け合います。

《メビウスの立方体》を鑑賞中。参加者が何かを見つけたようです!

《三本の直方体》を鑑賞中。参加者は作品の周りをまわりながらお気に入りの鑑賞のポジションを探しています。

各グループでは、参加者とともにいろいろな角度から野外彫刻をじっくりと鑑賞。対話も盛り上がっていました。

久しぶりのリアルでの交流に、とびラーたちも対話型鑑賞の楽しさを再認識!

アンケートのコメントも、「もっと見たかった」、「こんなにじっくりと野外彫刻を見たのは初めて」、「その場でご一緒した方たちとの意見交換が楽しかった」「見る場所により印象がガラッと変わった」など、好評でした。

第2回目は盛夏バージョン!

続く2回目は、真夏に実施しました。

午前、午後、夕方とエスプラナードの気温を測り、最も気温が低かった夕方に行うことに決定。2グループで1作品だけ鑑賞する、ショートバージョンに変更しました。

日時:8月20日 16:30~17:00

参加者:募集により7名

受付設営中。

《メビウスの立方体》の前で参加者と楽しそうに対話していたら、他の来館者も集まってきました。

《堰の見える遠景》を離れて見たり、覗き込んで見たり。ちょうどオリンピックの開催時期で、《my sky hole 85-2》の後ろに手荷物検査のテントが設置されていました。

暑さが心配でしたが、30分のプログラムが無事に終了しました。

アンケートには「今まで通り過ぎていた野外彫刻に興味が持てた」、「みんなで見る楽しさを知った」、「ほかの作品も見てみたい」など、嬉しいコメントをいただきました。

対話型鑑賞の面白さは、誰かの一言で作品の見方がガラッと変わることにあると思います。

参加者の言葉を拾い、集めて、みんなで作品に迫っていく。

ファシリテータの難しさとやりがいも同時に感じました。

第3回目は秋バージョン!

エスプラナード周辺の樹々も美しく紅葉する秋。空間と共に鑑賞を楽しむ「野外彫刻を味わう」ラボには最適な季節!3グループで2作品を鑑賞する、通常のバージョンで実施しました。

この秋バージョンより主な運営が8期より9、10期に受け渡されました。新たに参加してくれたメンバーと力を合わせ、試行錯誤を重ね開催を迎えました。

日時:11月10日 11:00~12:00

参加者:募集により10名

プログラム開始前まで、入念に進行を確認します。

プログラム前にエスプラナードを散策。参加者と笑顔でコミュニケーションをはかります。

《P 3824 M君までの距離》を観察中。作品から離れることで新たな見方がうまれます。その声掛けもファシリテーターの大切な役目です。

いろな角度から観察中。《三つの立方体A》は観察位置によって見え方が大きく変化する作品です。

《P 3824 M君までの距離》のポーズで記念撮影。

新たに参加したメンバーにとっても「鑑賞実践講座」で学んだことを磨き、実践できる貴重な機会となりました。参加した皆さんにも楽しんでいただけたようです!

コロナ禍の中、コミュニケーションをしながらの作品鑑賞が楽しめるプログラム「野外彫刻を味わう」ラボ。次年度も気持ちの良い季節にエスプラナードで「対話型鑑賞」を楽しみたいです。

執筆:有留もと子(とびラー8期)

雪の日の夕暮れ、ライトアップされたエスプラナードにたたずむ野外彫刻たちの姿が目に焼き付いています。

執筆:遊佐みさお(とびラー9期)

野外彫刻にはまったく興味がなかったのに、今では彼らが愛おしくて、しかたないです(笑)みなさんにもっとその魅力をお伝えしたい!

2021.09.17

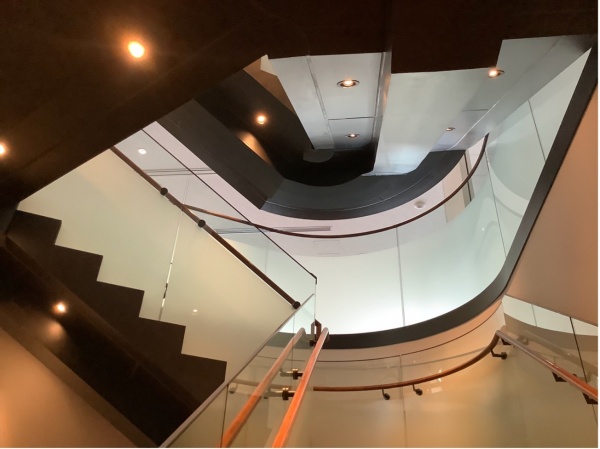

開催報告「トビカン・モーニング・ツアー」

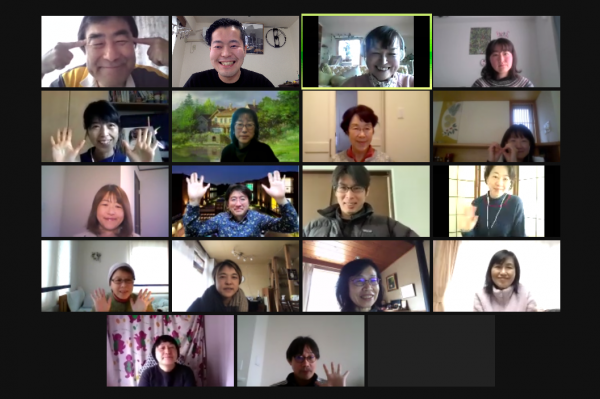

2021年4月と8月の第2水曜日の朝に、東京都美術館の建築を巡るプログラム「トビカン・モーニング・ツアー」を行いました。これは新型コロナウィルス感染症の拡大によるいわゆるコロナ禍がきっかけで生まれた新しいプログラムです。

_

■ 新しいプログラムをつくる

以前から東京都美術館で開催されていた土曜日の「とびラーによる建築ツアー」と、夜間延長開館時の「トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー」といった建築ツアーは、これを目指して遠方から来館する方もいる人気のプログラムでした。

しかし、コロナ禍の2020年度、東京都美術館でいくつかの展覧会が中止あるいは延期され、館そのものが休館する時期もありました。建築ツアーも中止が相次ぎました。

そのような状況下で、新しい生活スタイルに合わせて何か形を変えた建築ツアーを行えないか?と考えてみると「平日の朝に開催するプログラム」にたどりつきました。リモートで仕事をするワークスタイルの広まりとともに、必ずしも週末や夜間でなくとも余暇時間を取れる人が増えたり、混雑を避けた時間帯を選んで行動する人が増えたり、といった行動パターンの変化が背景にあります。

ツアー自体も、完全予約制にする、少人数での開催にする、ガイドは無線機を使用して話す、というように安全に留意した運営に変更しました。緊急事態宣言の発出などで中止せざるを得ない回もありましたが2021年4月からようやく実施が叶いました。

_

■ 朝の魅力発見!

こうして始まった「トビカン・モーニング・ツアー」は今まで紹介してこなかった東京都美術館(トビカン)の建築の魅力がつまっていました。

それは朝の光で見えてきた魅力です。公募棟(正門を入って左の建物)では東からの光がその輪郭を際立たせ建物の形を意識させてくれます。ここの外壁仕上げは1975年の竣工時からのオリジナルの打込みタイルですが、陽を受けて形や焼き色のグラデーションもくっきりと見ることができます。同じ壁面には大きなガラス窓を持つ休憩スペースもあり、その奥深くにまで光が差し込むことで室内の赤・緑・黄・青の壁の色が際立ち、空間の大きさも感じられます。また朝の時間には、ガラス張の中央棟では、後ろに広がる上野公園の木々をはっきりと見ることができ、設計者前川國男の意図した外部空間とのつながりを体感することができます。

これまでの建築ツアーは午後や夕方に開催されていたので、朝のトビカンの魅力は私たちとびラーにとっても新たな発見でした。

_

■ ツアーと参加者の様子

平日朝のプログラムは初回から人気を博し、募集定員はすぐに埋まりました。建築ツアーはガイドによってツアー内容が異なるため、これまで体験された方のリピート参加という嬉しい例もいくつかありましたが、参加しやすい時間帯だからと初めて参加された方も多かった印象です。

実際のツアーは参加者3名ととびラー2名の5名チームで行います。30分間というコンパクトな時間のツアーですが皆さん朝のトビカンの魅力をとても楽しんでいただけたようです。

_

■ 美術館も来館者もとびラーも「つなげていく」

今回ご紹介した「トビカン・モーニング・ツアー」のように、世の中の変化や私たちのニーズにあわせて「とびラーによるプログラム」はまだまだ変化していきます。この他にも開催日時にバラエティを持たせたプログラムは増え、またオンラインで配信するプログラムも生まれました。展覧会が再び開催されるようになってからは、プログラムの題材も建築だけでなく、展覧会の作品だったり、野外彫刻だったりと様々です。こういった動きは、より多くの年齢層、多様なライフスタイルの人の来館の機会を増やしているように感じています。

いずれのプログラムも美術館という場(あるいは存在)をつかってアートを介して人と人、人と作品、人と場所がつながる瞬間を作ることを目的としています。コロナ禍で「つながる」ことが薄れてしまった状況で、少しずつまた「つながる瞬間」に立ち会えるようになり、私たち自身も勇気やエネルギーを得ています。

_

■ トビカン・モーニング・ツアーは次回10月開催

トビカン・モーニング・ツアーはただいま10月13日(水)開催に向けて準備中です。

今後も偶数月の平日午前中で継続開催を目指していきます。

お時間のある時にぜひ参加してみてください。

▶︎参加申し込みはこちらから!

_

執筆:河野さやか

色々な目的や興味を持ってさまざまな人が集まってくる美術館という場に興味がある8期とびラーです。 美術館に来たあの人はどんな体験をして、どんな話をして、何を食べて過ごすのか?それはこれからの人生にどうつながっていくのか?また美術館の中を自由に行き来して、思い思いに過ごす人たちが見られる時を待っています。

2021.08.24

■ ■ 参加者ととびラー それぞれの発見の道 ■ ■

2021年8月24日(火)、東京都美術館で開催中の「イサム・ノグチ 発見の道」展(会期:2021年4月24日(土)~8月29日(日))にあわせて、とびラー発のプログラム【発見をわかちあおう ~イサム・ノグチの作品を辿る~】を実施した。

「ようこそいらっしゃいませ!」

「『イサム・ノグチ展』の入場予約はお済みでしょうか?」

「テーブルAにお座りください」

午後1時開始のプログラムを前に、アート・コミュニケータ(通称:とびラー)がにこやかに参加者をお出迎え。会場となるアートスタディルーム(ASR)は東京都美術館の交流棟2階に位置する。

■ コロナ禍中のプログラム開催 ■

コロナ禍中の開催であったため、感染予防対策を万全にと準備していた。ソーシャルディスタンスを考慮し、スペースに余裕をもった参加者人数の受け入れであったが、日に日に増える感染者数に申し込んでくださった方々は果たして来館くださるのだろうか・・迎え入れるとびラーの心配をよそに、参加者ほぼ全員が揃いプログラムがスタートした。

「コロナ禍に足を運んでくださって、本当にありがとうございます!」司会者の声が弾む。「東京都美術館に初めていらっしゃった方は?」半数ほど手が挙がる。「2回目?」「3回目の方は?」パラパラと手が挙がっている。10回以上にも一人!初めての方も、リピーターの方も、来館くださったことがただただありがたい。

「発見をわかちあおう ~イサム・ノグチの作品を辿る~」と題されたプログラムは、イサム・ノグチの作品と出会い、よりよくみることができるように、また自分自身の自由な感じ方のみならず他の参加者とお互いの気づきや発見を対話により共有できるように計画した。プログラムは以下の3部構成となる。

■ よくみるためのプログラム構成 ■

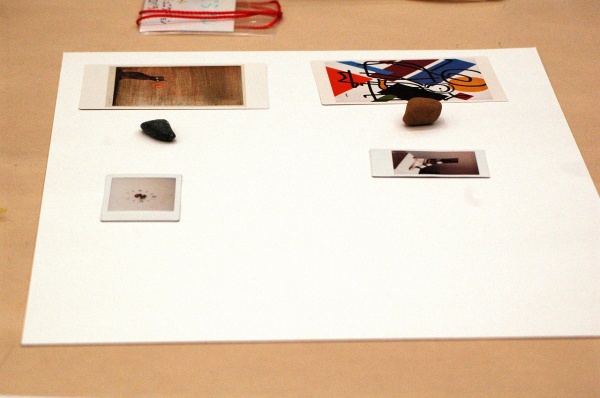

冒頭第1部、彫刻作品の鑑賞の手がかりを得るパ―トでは、作品をみるためのヒントとなるように石を使った。参加者同士が知り合うためのアイスブレークと自己紹介を兼ねて、様々な色や形の石から好きな石を一つ選んでもらう。どこに惹かれたのか?なにを感じたのか?ざらざら、すべすべ、つるつるなどの手触りや、石そのものの温度、手にした時の重さなどを感じてもらう。

加えて、イサム・ノグチ作品《不思議な鳥》をいろいろな角度から撮った写真4枚をグループで見ながら、見つけたこと感じたことを共有しあった。みる角度が違うと同じ作品でも全く違った感じを受けることに、参加者も驚いていた。

続いて第2部、展示室でいよいよ本物の作品に出会う時間。第1部で得た鑑賞のヒントをベースに、ワークシートを使っての個別鑑賞となった。コロナ禍中でなければ、作品を目の前にVTS(Visual Thinking Strategies 和訳:対話による美術鑑賞)という手法を用い、参加者と一緒に対話ができたはずだった。しかし展示室での話し合いは難しい状況だった。代わりに、第一印象や、近づいたり離れたり、違う角度からみて感じたこと、思ったこと、発見したことを、絵でもスケッチでも自由にワークシートに書き込んでもらい、展示室を出てから参加者同士で対話する時間を取ることにした。

参加者は、各グループのファシリテーターが事前に選んでおいた2作品を展示室で観察しワークシートにメモを記入する。時間は1作品10分を目安としていた。一人静かにじっくりとひとつの作品に向き合う経験は、滅多にない貴重な体験と考えていた。その2作品以外にも、様々なイサム・ノグチの作品を楽しんでもらえる贅沢な第2部となっていた。

第3部は、展示室での鑑賞を終えてアートスタディルーム(ASR)に戻り、グループで発見したことを共有する時間。どんな気づきがあったのか、どのように感じたのか、これまでの鑑賞と違いはあったのか? ワークシートのメモをみながら話し合うチームもあった。メモをみなくても次から次へと感想が出てくる参加者も多く見られた。イサム・ノグチ作品のエネルギーに触発されたかのように、どのグループの話し合いにも熱がこもっていた。

第3部の終わりには、テーブルに広げられた模造紙に、それぞれが発見したことを付箋に書いて貼りだしていった。AからEグループが鑑賞した2作品は異なるため、他のチームがどの作品を鑑賞しどんな発見があったのかを、参加者全員で共有するためだ。テーブルを順々に巡る時間も活気に満ちていた。「これはどういうことですか?」「確かに!」「えっ!そんな見方が!」など質問や感想が飛び交い、短い時間での全体共有も充実したひと時だったことが伺えた。

■ よくみるとは? ■

時間を少し戻そう。イサム・ノグチ・・名前は聞いたことがあったが、これ!といった作品はすぐに思い浮かばなかった2020年6月、同期のとびラーの呼びかけで実施した「とびラボ:イサム・ノグチ発見研究所(IDL)」で、イサム・ノグチの生涯と作品をとびラー同士が研究し学びあった。

日本人の父とアメリカ人の母のもとに生まれたイサムは、二つの祖国どちらにも受け入れられず孤独な幼少期・青年期を過ごす。さらに両親の祖国が戦争で敵国となるという辛い体験を経ながらも、フランス、アメリカ、そして日本での様々な出会いを通して、彫刻のみならず舞台美術やプロダクトデザインなど様々な分野で大きな足跡を残した芸術家だ。

特定の作風や素材に留まらず次々と新しい作品を制作し、晩年期には石の彫刻作品や大地の彫刻とされたランドスケープデザインにまで、あらゆることに挑戦した人。勉強会を重ねるうちに私の中にはいかなる苦境にも屈せず前向きに生きるイサム・ノグチ像が浮かび上がっていた。

同時に、とびラーになって2年と数か月。私の中には「よくみるとはどういうことだろう?」「よい鑑賞とは?」「眼差しを共有するとは?」そんな疑問が常に頭の中で渦巻いていた。実際にイサム・ノグチ展が始まってから何度も展示室に足を踏み入れながらも、抽象立体彫刻をどう鑑賞してよいものやら難しさを感じていた。

■ だれのためのプログラムなのか? ■

本プログラムを開催した「とびラボ」は、2021年1月、イサム・ノグチの彫刻作品を愛する9期のとびラーが発起した。プログラム内容を検討するに段階においては、ラボメンバーからも様々なアイデアが出ていた。

造形ワークやVTSを通して感じ方に正解は無いことに気づき、自由なイマジネーションで彫刻やインテリアを楽しんでもらいたい。他の人との対話によって観察力を深めたい。参加者の年齢層のターゲットをシニア層、学生、一般と分けて、共感やコミュニケーションを活性化させたい。参加者自らの「発見」を促したい。

思いはどんどん膨らんでいったが、本当に参加者のためのプログラムなのだろうか?私たちの思いを実現するだけのプログラムになっていないか?

■不協和音■

3時間のプログラムに「造形ワークを取り入れることは、目的とテーマに沿っていないのでは?」とのアドバイスがスタッフからもあがった。だれのために?どんな体験を?今一度目的に立ち返る必要があった。しかしながら、何度もミーティングを重ねたがなかなか結論がでないまま硬直状態が続いた。

痺れを切らしたメンバーがひとり去り、ふたり去り・・なんと最後に残ったコアメンバーはたったの6人という有様だった。ラボの目指す所はどこなのか?参加者にどういった体験を持って帰っていただきたいのか・・なぜ纏まらない。先が見えないミーティングが続き、メンバー内にも不協和音が鳴り響く。開催日が迫っているにも関わらず実施内容がまとまらず焦りが生じていた。メンバーのほぼ全員がフルタイムで働いているため、ミーティングも仕事から帰宅後の深夜に及ぶことも度々だった。

■参加者の<よくみる>へ■

果たして、実施に至るのだろうか・・だれもがそんな危惧を抱いていたはずだ。だが、一人として諦めない。とにかくなんらかの共通点を見出して実施させるのだ、との思いだけは持ち続けた。

そんな硬直状態から抜け出せたのはトライアルで石を使ってみた日だった。もっとシンプルにいこう!石の彫刻作品をよくみてもらおう!そのためには、実際に石に触ってもらい、彫刻を様々な角度からみてもらう時間をもとう!実施日まで僅か1か月と少しを残して、各々が拘っていたやりたいことから、参加者に体験してもらいたいことへと急転換を果たしたのだった。

方向性が決まった後は、更に怒涛の日々が待っていた。タイムスケジュール、広報文、広報文に併せたビジュアル、準備物、ファシリテーションの練習、全体の司会、スライド、ワークシート、各グループの作品の絞り込み、展示室でのルートの確認・・とびラー全体への毎回のミーティングのお知らせと議事報告も欠かせない。朝に夕にメンバーが手を動かし、一つひとつクリアーしていった。

■ 共有の喜び ■

いささか赤裸々な内輪話に紙面を割いてしまったが、本番当日に戻ろう。作品を<よくみる>をテーマに据えた本番。プログラムの流れの中で、参加者が<みる>ことに集中し、他者の<みた>ことにもまなざしを注いでいく過程を、アート・コミュニケータは<みていた>。

一心に作品と向き合う参加者を。一つの作品を様々な角度や距離から眺め、クリップボードに挟んだワークシートに書き込む姿を。作品の前に佇み作品と対話し作品からの声を聴くかのようにじっと動かない後ろ姿を。ワークシートに詳細に書き込まれたスケッチを。誰かの発言にじっと耳を傾け頷く仕草を。そんな見方があったのだ!という驚きの表情を。熱のこもった発言の共有を。付箋に書かれたそれぞれの発見を。そして発見を共有しあえた喜びを!

■ 感じ方は自由 ■

語られた言葉と、語られなかった言葉。「みること」そして「みたもの」は、人それぞれ。なにをみるか、なにをみたか、なにを感じるか、なにを感じたかも十人十色だった。

「彫刻作品が苦手でしたが、面白いと思うことができた」

「参加された方々の発言から、違う見方ができた」

「自分一人だと気が付かないことも、みなさんと共有することで新たな気づきがあった」

「長い間埋もれていた土の下から掘り出された遺跡のようだった」

「石の彫刻は、坐禅みたいだなと思う」

「石なのにあたたかい」

「なんだか懐かしい気持ちになった」

「いろんな方法(道具)で石の表情の違いを出せるんだなぁ。石の世界、奥が深い」

「石の塊の中に、円空仏の様に魂の入ったものが宿っているように感じられた」

「宇宙を感じた」

こんな言葉が並ぶアンケートを読んで、実行メンバー一同、本当に実施できたんだ!楽しんでもらえた!そして、テーマとして掲げていたとおり作品をとてもよくみてもらえた!ほっとすると同時に、やり終えた充実感に胸が熱くなった。

■『発見の道:参加者』■

「《無題》は無限大!」と記してくださった参加者Uさん。後日お話を伺うと、「いままで《無題》に対して少し無責任で否定的に感じていましたが、あの日以来《無題》に対して慈愛を感じています。」

無題であるからこそ見る人の解釈を無限に広げ、見る人と見られる作品の間により豊かなやり取りが生まれるのかもしれない。

「《発見の道》という作品を観ることを通して、自分がぐるぐるとまわってながめる、その動線がまさしく“発見の道”だと感じた。作品との関わりに、自分が“参加”できた感覚があって嬉しかった。事前にみなさんと対話していたからこそ」と記してくださった参加者Sさん。

《Void》を鑑賞したKさんはこう綴る。「Void(虚)」などと言っている場合ではない。柔らかに出現したその扉は、まだ地中から全貌を現してはいないものの、充分に妖しく異世界へ誘う。横から見たときにしかわからない、縦方向のレムニスカート(永遠を示す∞)を秘めたその異世界への入り口をくぐれば、もう知らなかった昔には戻れないだろう。この《Void》の前では踵を浮かせることしかできない、一歩を踏み出す覚悟がまだないのだ。しかし、そこはエンデの示唆した虚ではなく、がらんどうでもないのだろう。くぐったら最後、深く深く沈んでいく予感がする、グレーの霧の中へ。あたたかな、そして何も弾かれることのない、グレーの世界へ。」

■『発見の道:とびラー』■

新型コロナウィルス感染症の発生以来、展示室内で作品を目の前にして対話をしながら鑑賞することができなくなった。展示をみた後、ご飯を食べながら、お茶を飲みながらのおしゃべりも出来なくなった。感じたこと、思ったことを共有できる場がどれだけ貴重な場であったかを強く感じていた。本プログラムでは、作品を目の前に対話することは叶わなかったが、別の場で、みたこと、感じたことを共有し、ともに発見をわかちあうことができたプログラムだったと自負している。

「人と人」「人と作品」「人と場所」をつなぐ活動をしているアート・コミュニケータとして、この日は様々なつながりをダイレクトに感じ、その醍醐味に触れることのできた貴重な一日となった。「眼差しを共有」し「ともに在る」ことが出来た時間だった。

そして、その場を実現するために、なにがあっても諦めなかったラボメンバー。リハーサルや当日のプログラムをサポートするために駆けつけてくれた仲間の面々。毎回のミーティングに参加し貴重な意見をくれたメンバー達。温かく見守り、応援してくれた多くのとびラーとスタッフ。

本番にいたるまでの紆余曲折、右往左往。「発見をわかちあおう ~イサム・ノグチの作品を辿る~」このとびラボの過程において、時に声を荒げ、時に沈黙し、時に反目し、時におおいに笑いあった仲間たち。性格も、好みも、得意なコト、苦手なコト、バラバラなメンバーが、お互いを認め合い、信頼のおける仲間としてそれぞれを見出していった “発見の道” でもあったのだ。

写真:黒岩由華(9期とびラー)、他

執筆:卯野右子(8期とびラー)

みているようでみていない、きいているようできいていない。

みているようでみていない、きいているようできいていない。

「みること」 そして 「きくこと」

みる、見る、観る、診る、視る、看る・・

きく、聞く、聴く、訊く・・

目や耳だけでなく、意識をむけるとみえてくる。

音や声がきこえ、気配や命を感じ、響いてくる。

世界は美しさにみちあふれている ー そんなことを教わったラボでした。

2021.08.11

【開催報告】『おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん』

2021年コロナ禍の夏休み、8月11日にとびラーによるプログラム「おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん」を開催しました。

お盆休みの昼下がり、東京都美術館アートスタディルームでとびラー10名が、学校がしんどいと感じているこどもとその保護者をお待ちしていました。

◼️どんなプログラム?

「おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん」は、小学3年生から中学生までの年齢の、学校に行ってる子も、行きにくいと感じている子も、たまに行ったりしてる子も、行っていない子も、みんなが対象です。

「社会」の中には、学校だけじゃなくて、いろんな場所があるよ、「自分の居場所」のひとつに「美術館」があるよ、ということを伝えたいと考えました。とびラーとの活動を通して、美術館という場所を知ったり、心地のいい過ごし方に出会ったりすることで、こどもたちが好きな時に”ぷらっと”美術館へ来られるような回路を作りたい、そんな想いを同じにするメンバーでプログラムをつくりました。。

こどもととびラーがペアになって、美術館をおさんぽするように巡りながら、こども自身の関心に沿って美術館での過ごし方をみつけていく、オーダーメイドのプログラムです。

とびラーは、美術館への好奇心を育むアートカードなどのツールを用いながら、こどもの関心に耳を傾けて活動に寄り添います。

◼️ようこそ!とびラーとの出会い

一組、また一組と、それぞれのペースで、こどもと保護者の方がアートスタディルームにきてくれました。受付時間を13:30〜14:30と1時間とることで、それぞれのペースで無理なく来てもらえるように設定しています。

わたしたちとびラーは美術館まで足を運んでくれたことを、「ようこそ」とむかえました。消毒と受付を済ませた後に、本日一緒に活動をするとびラーと出会います。

当日を安心して迎えられるよう、こどもが好きなこと、苦手なことなど知っておいてほしいことを申し込みの時にお聞きしていました。そして、開催日の10日前には事前のお知らせとメッセージ付きのとびラーの写真を送っていました。

◼️お互いを知り心をほぐす時間

おさんぽにでかけるまえに、アートスタディルームで、お互いの心をほぐす時間をとりました。

本日の「お気に入りボード」に気に入ったアートカードなどをのせていきます。どのへんが気に入った?とお話をすることで、こどもの関心に耳を傾けながら、美術館さんぽへのワクワク感を高めていきました。

この日は、東京都美術館で開催中の「イサム・ノグチ 発見の道」展もおさんぽの行き先のひとつです。

心をほぐす時間の中に、石を介してお話をする、という活動も取り入れました。

色や形、手触りなどひとつとして同じもののない、複数の石の中から、自分の好みのものを選び、その石を紹介し合うことで、お互いのことを知り合いながら、「イサム・ノグチ展」での石や金属などの抽象彫刻と出会うための準備をします。

初めは緊張していたこどもも、お互いの好みを知り合ううちに、少しずつ心がほぐれてきたら、アートスタディルームを出発して、いよいよ美術館の中に出かけていきます。

◼️おさんぽ探検に出発!

これからの時間は美術館の中で「お気に入り」をみつけます。作品でも場所でもOKです。みつけたらiPadで撮影をします。

とびラーと相談をしながら行き先を決めていきます。

さあ、こどもと伴走とびラーのふたりで美術館をおさんぽ探検です!

東京都美術館内をおさんぽしていますね。このペアももう一組のペアも「イサム・ノグチ展」にも足を伸ばしました。

◼️来てくれたことに感謝

一方アートスタディルームでは、また一組、そしてもう一組とおむかえしていました。

中には、人混みや初対面の人が苦手というお子さんもいらして、おさんぽには行かないというケースもありました。

わたしたちのプログラムに興味をもって申し込んでいただけたこと、勇気を出してここまで来てくれたこと、少しの時間でも一緒にお話しできたことが、わたしたちとびラーにとっても、とても貴重な時間となりました。

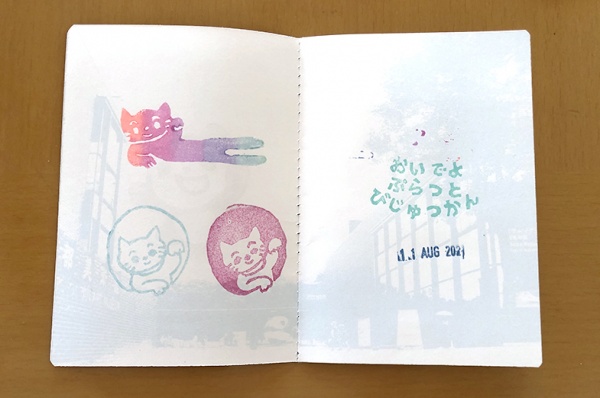

用意しておいた「おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん」特製パスポートと今回は「ミュージアム・スタート・あいうえの」の「ミュージアム・スタート・パック(こどもたちが上野公園にある9つのミュージアムを楽しく活用するために開発されたスターター・キットです。)」をその使い方の紹介とともにお渡ししました。特製パスポートは本物のパスポートそっくりで、裏表紙のねこの消しゴムスタンプや東京都美術館の記念スタンプをこどもに押してもらい「楽しかったな、また美術館に来たいな。」と思ってもらえるように願いをこめて作成したものです。

これからも、美術館や上野公園に遊びに来てほしいな、という私たちの想いを伝えました。この日は、おさんぽには出かけませんでしたが、美術館の正面入り口の側にある「記念スタンプ」を押してくれました。

初めての場所で、初めて出会うとびラーにドキドキしながらも、美術館へきてくれて本当にありがとうございました。

◼️保護者もおさんぽ

さて、こどもたちがでかけていた間、保護者はどうしていたかといいますと、保護者担当のとびラーが、美術館の過ごし方のひとつのお楽しみとして、館内のおさんぽにおさそいしました。わたしたちとびラーは、美術館の中にある、魅力的な場所や空間、過ごし方、楽しみ方をしっています。

こどもととびラー、保護者ととびラー、それぞれが同じ時間に東京都美術館をおさんぽします。このプログラムで大事にしたことのひとつとして、こどもはこども、大人は大人、それぞれの時間を過ごしてもらいたい、ということがありました。

こどもだけではなく、保護者も美術館での過ごし方や楽しみ方と出会い、お互いに今日の出来事を報告しあうことで美術館がより身近に感じられるようになったり、「また行こう」と思ったりするきっかけになって欲しいと考えていました。

とびラーは1年目の基礎講座で人の話を「きく」ことをできるよう学んでいます。

とびラーと一緒に過ごすことで、お話しながら、保護者も美術館の「お気に入り」がみつかるとうれしいです。

◼️おかえりなさいからのお楽しみ

おさんぽからアートスタディルームに戻ったら、まずは一息ついて、歩いてきた感想をお話しました。

おさんぽで見つけた「お気に入り」の写真をiPadで確認します。撮ってきた写真の中で1番のお気に入りをチェキプリンタ(iPadから出力できるインスタントプリンター)で印刷しました。

かわいい手のひらサイズの写真です。

出力を待つ間、今日の記念として、特製パスポートに「日付スタンプ」ととびラーお手製「おいでよスタンプ」も押しました。

とびラーも、先に用意していた自分の「お気に入り」写真を「お気に入りボード」にのせて、お互いの「お気に入り」についてお話しました。はじめのワークの石についてもふりかえってお話していました。

「どんな場所が気に入った?」 写真で今日のおさんぽをふりかえって話しているときに、別行動だった保護者には席に戻って、お子さんがどんな時間を過ごしたか感じていただきました。

さいごに、これからも上野公園のミュージアムを楽しんで欲しいという想いを込めて、あいうえのの「 ミュージアム・スタート・パック」をお渡ししました。ミュージアムへ行ったら、冒険ノートに気になるものを書いたり、貼ったりすることができます。これからも自分だけの「お気に入り」を探してほしいと思っています。

今日は、とびらプロジェクトのとびラーによる「おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん」にお越しいただき、本当にありがとうございました。

わたしたち「おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん」のメンバーは、学校がしんどい、自分がそうだった体験やお子さんに付き添ってきた体験談、はたまた先生や社会の中の大人として見守ってきた経験など、それぞれの立場からのお話をきき合い、とびラーとして美術館でどんな時間を過ごすのが好きなのか、思い出話も含め共有しました。その共有した時間が、このプログラムの軸となりました。美術館の楽しみ方を知っている親でも先生でもない大人であるとびラーが社会の中でこどもたちに関われる形を考えました。

とびラボとして「この指とまれ」したことは、あいうえのなどでこどもと一緒に活動したワークショップでの経験が大きく影響しています。また、いろいろなとびラボを通して共通体験してきたとびラー同士の信頼にも背中を押してもらいました。今までのとびラーがつくりあげてきたことがつながって、このとびラボに集ったメンバーだからこそのプログラムができました。

今回の実施にあたって、とびらプロジェクトやとびラーから広報したことにより、さまざまな方面から激励や共感の声をたくさんいただきました。次につなげていきたいです。

門田温子とびラー9期

プログラム開催中の写真/黒岩由華とびラー9期

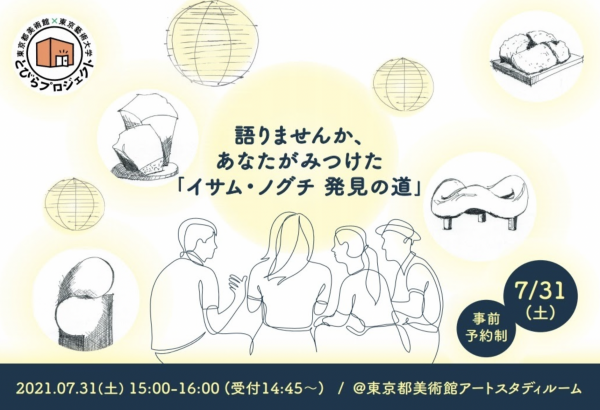

2021.07.31

皆さんにとって、美術館って必要ですか?

そんな問いかけから、とびラボ『ともにつくる鑑賞の価値』は、はじまりました。新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちと美術館を取り巻く日常を、一変させてしまいましたね。いくつもの展覧会が中止・延期になり、開催できても事前予約制に……このコロナ禍で、様々な変化がありました。

以前のように「誰かを誘って、美術館にいく。鑑賞後に、お茶を飲みながら語り合う。」といった過ごし方も、なかなか思うようにできず、もどかしいことでしょう。

そんないまこそ、“アート・コミュニケータ”ができることが、何かあるはずだ……!

このように考えた私たちとびラーは、改めて原点に立ち帰り『美術館における、鑑賞の価値』について、みんなで考えることにしました。

『美術館における、鑑賞の価値』とは、どこから生まれるのか、“作家”や“学芸員”だけが作るものなのだろうかーーメンバー同士で対話を重ね、たどり着いたひとつの答えは、このようなものでした。

『美術館における、鑑賞の価値』は、

鑑賞者(来館者)がいて、はじめて実体化するものだ。

そして、それは「対話」によって、より豊かなものになるだろう。

一方、美術館には“本物の作品”があります。“本物の作品”との出会いは、そこでしか体感できない“生の感動”を生んでいきます。この普遍的な事実は、どんなに日常が変わっても、変わることはないでしょう。

そこで私たちは、「コロナ禍の東京都美術館で、来館した方々とともに、より豊かな“生の感動”を味わえる機会を作れないだろうか」と考えます。そうして生まれたのが、【鑑賞者が、鑑賞後に、作家・作品について語り合える場】です。

ー 一人ひとりが得た“生の感動”を、誰かと分かち合える

ー その“生の感動”を、誰かと語り合うことで、何倍にも味わえる

そんな場を作りたい!と思いをこめて、7月末に1日限りのワークショップを行いました。

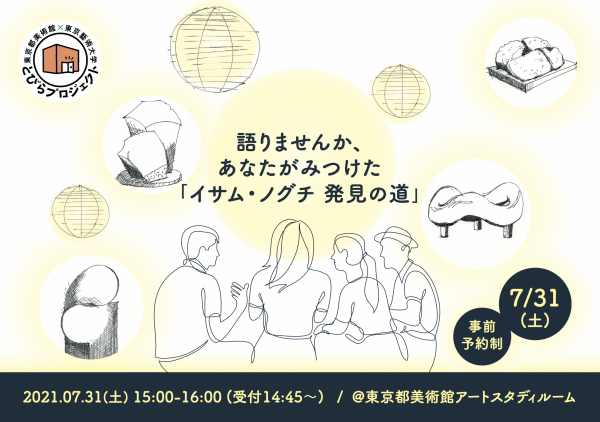

ワークショップの名前は、

語りませんか、あなたがみつけた「イサム・ノグチ 発見の道」。

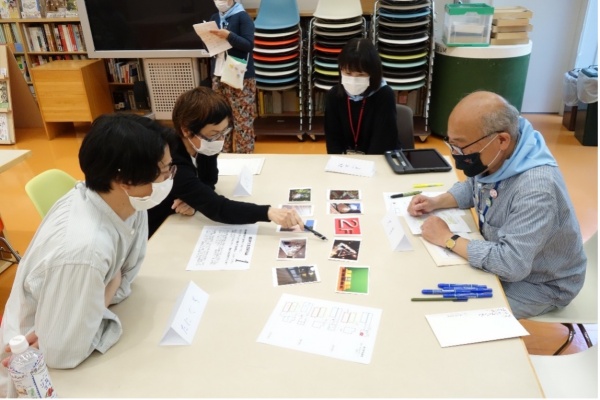

特別展「イサム・ノグチ 発見の道」を訪れた来館者と、気兼ねなく『あなたがみつけた「イサム・ノグチ 発見の道」について語り合うというものです。展覧会を鑑賞してきた参加者12名と、とびラー10名がグループに分かれ、展覧会を見て気づいたことや、作品・空間から感じたことについて語り合いました。

今回のワークショップ会場は、展示室ではなく、館内施設の「アートスタディルーム」。1つのテーブルに、参加者2名+とびラー2名が集まってお話をします。まずは自由にゆったりと、「自分のお気に入り」の作品を紹介しあいました。

ー なぜ、その作品が「好き」なの?

ー どんなところが、魅力的だと感じているの?

一人ひとりが「自分のお気に入り」の魅力を共有し、深堀りしていく……

すると、それまで自分自身の頭に留めていなかった作品に対しても、どんどん関心が深まっていきました。

「美術館でのワークショップなのに、展示室の外での活動なの?」

このような疑問を抱く方もいるかもしれません。本来であれば、実際に展示会場を巡りながら、グループで作品について語り合いたかったのですが……感染症防止対策のため、展示会場内での、複数人で語り合うコミュニケーションは避けることにしました。

しかし私たちは、「展示室に行かなくても、ともに鑑賞を味わうことはできるのでは?」と考え、【語りあいの場を作る】という方法を取りました。語りあうことで、お互いの鑑賞を追体験できれば、自分の体験以上の感動を味わえるのではないか?と考えたのです。

参加者は、ワークショップを通して、【自分の記憶の像を、頭の中で再構築し、わかりやすい言葉で伝える】という体験を重ねます。どうすれば、相手に「好き」が伝わるかを考えながら、もう一度作品と出会い直していきました。

「好き」を交換しあう時間は、とても豊かなものです。気がつけば、テーブルには笑顔がいっぱいになりました!「好き」と「好き」が重なり合うことで、みんなの心に「イサム・ノグチ」の作品の魅力が、じんわりと広がっていきました。

館内マップに、自分のお気に入りの作品のところにシーグラスを置いて、マッピング。一人ひとりの「好き」が重なり合っていき、鮮やかに色づいていく。

はじめまして同士でも、「好き」を語り合うだけで、自然と人は笑顔になる。

「好き」を語り合っていくなかで、段々と参加者の関心は「イサム・ノグチ」という作家自身に移っていきます。

ー イケメンだし、モテそうだよね。(作品からも)愛を感じる。

ー 奥さんを描いた作品は、他の作品に比べて具体的な作品だった。

ー 「イサム・ノグチ」が、オリンピックに携わったとしたら、どんなシンボルにしただろう。

「イサム・ノグチ」とはどのような人物で、その人柄は作品にどのように反映されているのか……対話を重ねていきます。すると、徐々に、「作品」だけでなく、「作家自身」に歩み寄っていくことができました。

作家」に歩み寄ることは、またさらに「作品」との距離も近づけていく。

なかには、中学生の参加者も!初めて訪れる東京都美術館を、展示と対話でたっぷり堪能。

また、あるテーブルでは、展示室ごとの世界観の違いに注目し、展覧会そのものを作品として味わっていました。

ー この展覧会は、全体を巡ることで、時の移ろいを感じる。

ー 展示室ごとに、周囲からの影響を受けているもの、より商業的なもの、「素材」そのものと向き合っているものがあるなと感じた。

ー 最後の展示室って、集大成的な場面なんじゃないかな。「作家」として成長し、より“素材”そのものの魅力に向き合っている感じがする。

それぞれの展示室で感じたことを語り合い、そこから「作家」と「作品」、「素材」との関係性がどう変化したのかを想像しました。

そこで語られた言葉は、情報としての「知識」ではありません……

体験から得た“生の感動”が紡ぐ、私たちの中の「イサム・ノグチ」の物語です。

しかし、その豊かな対話によって、時の流れを旅するように、改めて展覧会そのものを味わうことができました。

写真や図録を見返しながら、それぞれの展示室で何を感じたのかを語り合う。

他の参加者の「発見」も取り込みながら、頭の中で展覧会での物語が再構築されていく。

誰かの「発見」が、私の「発見」になり、新たな感動が豊かに広がっていく。

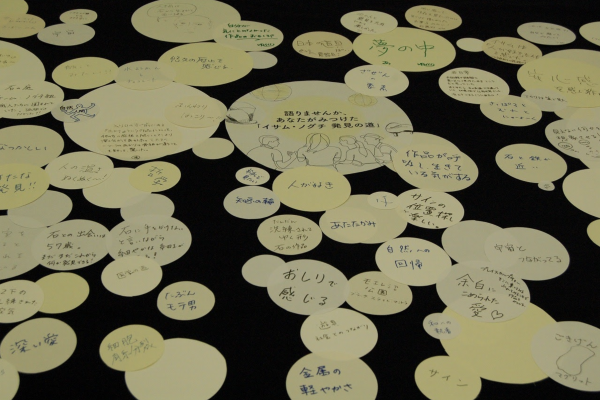

最後に、今日の体験を経て心に残った自分にとっての「発見」を、大小様々なサイズの、丸いカードに書き記しました。一人一人が頭の中で再構築したもの、誰かにシェアしてもらったもの、みんなの経験が混ざり合って生まれたもの……様々な形をした「発見」をアウトプットとして形に残します。

あれ?この形、この色合い、どこかで見たことがあるような……

書き上がったカードは、闇色に広がった布の上へ……

すると、あら不思議!まるで、展覧会冒頭に展示されていた「あかり」のように、発見という名の“あかり”が灯りました。参加者からも、「わぁっ!」という歓声が上がります。

誰かの“あかり”が、また別の誰かの“あかり”を照らすように……

他の参加者の言葉を追うことで、鑑賞を追体験し、新たな交流を生み出していく。

“生の感動”を、分かち合い、語り合うことで、もっと豊かに、何倍もの感動を味わえる!

ワークショップを通して、私たちは改めて『美術館における、鑑賞の価値』を実感します。それはつまり、【美術館は「作品を見る」だけでなく、「誰かとつながり、語り合う」という場所としての価値を持っている】ということーー

ちなみに、今回の参加者からは、体験後このような声がありました。

ー 他の人と意見を共有し、共感したり、違った意見を持てたので楽しかった。

ー 他者の意見を聞いて、発見がありました。

ー よくわからないって思った作品の素敵ポイントが見えたり、共感する時間が持てた。

皆さんも、作品や空間を通して、“生の感動”を味わってみませんか。

家族、友人、恋人……どなたとでも構いません。一緒に美術館に行った誰かと、いつもよりもじっくりと、気づいたことや、感じたことを、素直に語り合ってみてください。

そうすることで鑑賞はさらに深まるはず……きっと、皆さんの心の中に“あかり”が灯ることでしょう。

そんな風に豊かに広がっていく『鑑賞の価値』を、皆さんにも実際に実感してもらえたら嬉しいです。

執筆:大石麗奈 撮影:黒岩由華

外国の美術館の「何かするために訪れる」のではなく、「何となく立ち寄りたくなる」雰囲気が好きな、9期とびラーです。やわらかい未来を目指して、地域や人をあたたかく繋げられる存在になれたらいいな、と思っています。

2021.07.18

特別展「イサム・ノグチ 発見の道」を観て、気づいたこと、感じたことを語り合いませんか?

コロナ禍で誰かを誘って美術館にいくこと、話をすることをためらうご時世ですが、だからこそ、美術館で鑑賞した後に気兼ねなく話せる場をつくりたいと思いました。

小さなグループにわかれて、他の参加者と、展覧会や作品から発見したことを語り合い、共有するひととき。

それぞれが発見したことを重ね合うことで美術館での鑑賞をより深く、特別な記憶として持ち帰っていただけたらと思います。

日時|2021年7月31日(土)15:00〜(1時間程度)

受付時間|14:45〜

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディールーム

対象|どなたでも(ただし、小学生以下は保護者同伴でご参加ください。)

定員|先着15名

参加費|無料

参加方法|事前申込制[7月30日(金)〆切]

事前申込制。以下の専用フォームよりお申し込みください。

(7/30|申し込みを締め切りました)

※ワークショップ内での展示室の観覧はございません。

※ワークショップ開始前に、各自事前に特別展「イサム・ノグチ 発見の道」を観覧の上、ご参加ください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※申し込みのキャンセルは、以下までお願いします。

メールアドレス:p-tobira@tobira-project.info

_

<ご参加にあたってのお願い>

会場となる東京都美術館では、美術館を利用するすべての方の安全と安心のため、新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みを行います。

_

○来館者全員を対象に、非接触型温度計による体温測定を実施します。37.5℃以上の発熱が確認された方、及び風邪症状(咳、咽頭痛)がある方、明らかに体調不良と思われる方については、入館をお断りさせていただきます。

○過去2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴のある方は来館をお控えください。

○ご来館の際には、マスクの着用をお願いします。

_

東京都美術館における新型コロナウイルス感染症予防対策についてはこちらをご覧ください。

2021.04.03

上野恩賜公園内の木々に新緑が芽吹き始めた4月3日(土)、とびラーによるプログラム『静寂の美術館を楽しむ』を開催しました。

―変化する状況の中で、新しい美術館の楽しみ方を見つける

このプログラムができたきっかけは、約1年前にさかのぼります。2020年2月頃より新型コロナウイルス感染症の拡大により一般の方を対象としたプログラムの中止が続き、3月末には東京都美術館(以下、都美)が臨時休館となりました。7月にようやく美術館が再開しましたが、館内には以前より静かな空気が流れているように感じられました。

展覧会の入場者数の制限やスケジュールの変更が生じる中、常にここにある“美術館”という場所・空間をもっと楽しむことはできないだろうか?そんな気持ちから、特別展のない時期の美術館=静寂の美術館として、美術館そのものに注目をしたプログラムの案を練り始めました。

―待望の、一般参加者とともに実施するプログラム

開催当日、参加者は8名。緊急事態宣言の関係で1月の予定が4月に延期されていたのですが、再度申し込んでくださった方もいらっしゃいました。

都美のアート・スタディールームにてとびラーが4グループに分かれて参加者をお出迎え。私たちにとって一般の方とプログラムが実施できる待ちに待った機会でしたが、それ以上に参加者のみなさんも美術館でのプログラムを楽しみにしていてくださいました。各テーブルでは開始前から話が弾み、すっかり打ち解けた雰囲気となっていました。

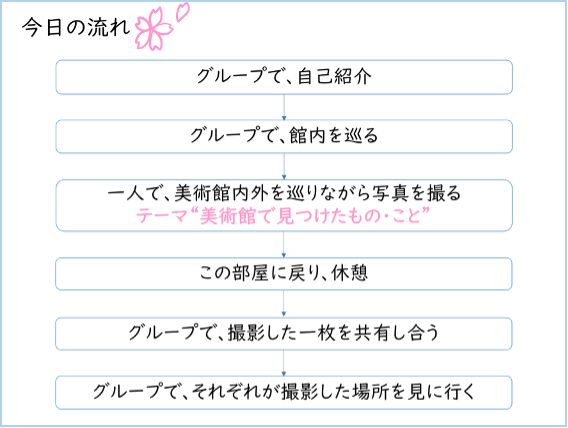

―“美術館でゆっくり写真を撮ることができるのは、今しかないかも”

冒頭で使用したスライドの一部です。

とびラー同士でミーティングを重ねるうち、静寂の美術館だからこその楽しみ方として、“じっくり建築を見たり、写真を撮ったりすること”というアイデアが生まれました。そのアイデアの中に、様々な参加者が集うからこそできる“他者との対話・共有”の時間を設け、上記の流れができあがりました。

-都美の写真を会話のきっかけに、グループ内で自己紹介

自己紹介の時間に使用したのは、とびラー自身が実際に都美の風景を切り取った写真。参加者に気になるものを一つ選んでいただき、その理由を教えていただきました。全てのカードをじっくり見てくださった方もいらっしゃり、美術館を捉える多様なまなざしに早くも興味を持っていただけているようでした。

―“ホンモノ”を見に行く

次はグループ毎に館内外を見て回ります。

「正面の建物は企画棟です」「この窓からは、都美の正門が見えますね」視線の移動を促すようなファシリテーターの声掛けにより、「建物内を移動するうちに隠れていた木が見えるようになった!」「隣の建物の屋上がのぞける!」と参加者のみなさんの視界が広がっていきます。

また、館内を進むにつれて「この素材は他の建物でも見たことがある」「この場所はこういう意図で造られた空間なのではないだろうか」と、様々な気づきを参加者自らグループへ共有してくださるようになりました。

―一人で、美術館の風景とじっくり向き合う

その後は約20分間、一人で館内をじっくり見て、撮影する時間です。テーマは、“美術館で見つけたもの・こと”。共有の時間に向けてこれぞ、という一枚に絞っていただくようお願いしましたが、みなさん心に留まった箇所がたくさんあった様子。時間をフルに使い、様々な視点で撮影をされていました。

―それぞれのまなざしを、共有する

アート・スタディールームに戻り、ファシリテーターを務めるとびラーの進行で“今日の一枚”を共有します。最初は撮影者を伏せて、写真を見た感想を率直に話し合います。その後、撮影者より“なぜその風景を切り取ったのか、その時何を感じていたのか”についてお話していただきました。

誰もいない中庭の通路。静けさのある風景に、撮影された方は何を感じたのでしょうか…?

「コンクリートや石材と緑の木々とのミルフィーユのような重なりや奥に広がる空間が印象的で、柱のアーチを“額絵”に見立てて風景を切り取った」とのこと。お話を聞いているうちに、柱の灰色と植栽の緑のコントラストが画面の中でより鮮やかに浮き上がってくるような気がしました。

館内みたいだけれど…こんな風景はあったでしょうか?実はおむすび階段と呼ばれる三角形の階段の途中。

撮影された方によると、「曲線と直線が織りなす構図を見て、まるで音楽が聞こえてくるように感じた」とのこと。とびラーにとってこの階段は真下から三角形を見上げるのが定番の構図でしたが、これまで知らなかった新鮮な視点を教えていただきました。

他にも、写真をきっかけに「いつも建築のここを見る」というその方ならではの“見方”や“物語”についてお話していただいたり、グループで感想を共有し合うことで、撮影した時点では見えていなかった部分に気づいたという感想もいただきました。

―もう一度、見に行く

最後に、それぞれが撮影した場所をもう一度グループで見に行きます。iPadの写真を見ながら撮影シーンを再現していただいたり、撮影された方がその風景を切り取った思いをリアルに感じることのできる時間です。

参加者からは「他の方が撮影された場所に立ってみると、どうしてここから撮ったのかがなんとなくわかってくる」といったコメントや「実際の場所で撮影の経緯についてお話を伺うことができ、より深くその人の視点を感じられた」という言葉をいただきました。

また、それまで気づくことなく素通りしていた天井・ライトの並びの美しさに他の参加者の写真を通して初めて気付くなど、自分の視点だけでは気づかない美術館の見方を知ることができたという意見もいただきました。それはとびラーにとっても同じで、通い慣れた美術館のまだまだ知らない一面を知る日となりました。

撮影の時間が短くまだまだ見足りない!という方もいらっしゃったと思いますが、東京都美術館という作品には展覧会のような会期という概念がないのが良いところ。

“美術館”は来てくださるみなさんを歓迎しています。このブログを読んでくださっているあなたもぜひ、静寂の美術館を楽しんでみてください。

執筆:井上 夏実

建築ツアーのガイドをする中で、建築を知識からではなく、鑑賞から味わうようなプログラムができないかと、なんとなく考えていました。その“なんとなく”を言葉に、形に、行動にしてくれる仲間がいるのが、とびらプロジェクトの素敵なところです。

2021.03.06

車いすで巡る建築ツアー・トライアル(2021.3.6)

建築ツアー

東京都美術館において私たちアート・コミュニケータ(通称:とびラー)は様々な活動を行っています。そのひとつに東京都美術館の魅力を味わう「とびラーによる建築ツアー」があります。

皆さんはどんな目的で美術館に来ますか?

展覧会に作品を観にくる。

それだけではもったいない。美術館そのものが大きなアートなのです。

私たちとびラーは建築ツアーを通して、美術館そのものの魅力をお伝えしたい!と考えて活動しています。

ふと気づいたこと

建築ツアーは毎回とても人気のプログラムです。コロナ禍の中で回数は減り、規模も縮小していますが、応募される方々はたくさんいらっしゃいます。そのことは私たちとびラーにとって大きな励みとなっています。ところがふと、車いすを利用する方々の姿をお見掛けすることがないことが気がかりに。

とびラーになる前に、10年ほど車いす生活を送っていた筆者の、ふとした気づきに共感するとびラーが集まって「車いすで巡る建築ツアー」とびラボが立ち上がりました。

多くの疑問

話し合ううちにたくさんの疑問が生まれてきました。

「障害のある方のための特別鑑賞会」には多くの車いす利用の方々が参加していらっしゃるのに、建築ツアーには過去には数人しか参加されていないことがわかりました。

「建築ツアーが行われていることが伝わっていないのかな?」

「展覧会の作品鑑賞と違って何か不都合なことがあるのかしら?」

「一般の方と一緒だと参加しづらいのでは?」

など、現状に対しての様々な疑問が湧いてきます。

なぜ「車椅子の方」だけなのか?

なぜ「車いすを利用する方」限定のツアーを考えようとしているのか?

「車いすを利用する方」だけ集まってもらうことにはどんな意味があるのだろうか?など、様々な視点から意見が交わされました。

車いすを利用する方限定のツアーは、そうでない方々が参加できない。

ほかにいろんな障害をお持ちの方々はどうしたらよいのか・・・

とびラボのメンバーでたくさんの議論をする中で、悩んだ末、先ずは「車いすを利用する方」向けのツアーを実施し、具体的な課題を知り、対応方法や配慮事項などを工夫しよう、ということになりました。そしていずれは、一般の方も車椅子の方も様々な障がいをお持ちの方も、参加しやすい建築ツアーを目指そう、と至りました。

この議論の時間は私たちとびラボのメンバーにとって、建築ツアーとは?とびラーの役割とは?を考える貴重な時間となりました。

トライアルに向けて

東京都美術館での建築ツアーは、いろんな発見があって楽しい。見方を変えることで見えてくる美しい景色や小さな謎が隠れていたりします。でもその謎や、発見は車いすを利用の方の目線からきちんと見えるのだろうか。たくさんの見どころをどのように、どんなルートで、どのくらいのスピードでガイドしたら良いのかを今行われている建築ツアーに近いコースで検証してみよう、ということになりました。

トライアル

トライアルは、A・Bの2グループに分かれて行いました。

Aグループは、館内中心のわりとゆったりコース

Bグループは、現在行われている建築ツアーに近いペースとルート

それぞれとびラー同士でガイド、サポーター、車いすに座る人、介助者、の役割を決め、美術館で実際に貸し出しされている車椅子を利用して館内を巡ります。

全ての役割をとびラーが担います

ここは人が少なくてゆっくり過ごせます

屋外はやっぱり気持ちいい

のぞきこみ確認中、背の高さ・状態によって見えにくい方もいます

イスをどかして車椅子を窓際へ 景色がよく見える!

ガイドも目線を下げて確認します

建物の模型も見どころのひとつ、この高さからだと奥までよく見えるなぁ~

トライアルを終えて

A・B どちらのグループもたくさんの気づきがありました。

車いすに座った位置から見えやすい場所、介助者のかたも安心できる場所、ガイドの立ち位置、サポートの役割、工夫できること、配慮が必要な場所などが確認できました。何より車いすに座った位置での目線だからこそ楽しめる場所、車いすに座った位置からでは見えづらい場所が見つかったことは大きな収穫でした。

今回のトライアルでこのとびラボは一旦解散です!

この経験を踏まえて、関わったとびラーそれぞれで、どんな方も共に参加して楽しんでいただける建築ツアーを目指したいです。次の目標は、車いすを使っている方々に実際に来ていただき、ツアーを行いたいということです。そして様々なご意見、ご感想をいただきながらより良いツアーにしていきたいです。

今回のトライアルに際し、東京都美術館、スタッフの方々に多大なるご協力と励ましをいただき感謝致します。

このトライアルを終えて、私は少しだけ声を大きくして言いたいことがあります。

車いすで毎日を過ごしている方々、東京都美術館に来てください。

私たちとびラーによる建築ツアーに参加してください!

楽しいよ!ワクワクするよ!一緒に建築を観てみましょう!

そしてあなたがみつけた東京都美術館の魅力を教えてください。

とびラーがとびきりの笑顔でお待ちしています。

筆者|登坂京子 アート・コミュニケータ「とびラー」

肺の難病LAM(ラム)とドナーさんと共に生きる、

おばあちゃんとびラーです。

年下の先輩や孫や娘・息子のような同期。

さまざまな方々の笑顔に支えられて、私も笑顔の恩返し中!

2020.01.26

1月26日(日)、「ハマスホイとデンマーク絵画」開催中の東京都美術館で「とびらボードでGO!」を開催しました。

「とびらボードでGO!」とは、とびらプロジェクトがスタートした2012年から行ってきたプログラムです。

東京都美術館の特別展で中学生までの子どもたちに貸し出されている磁気式のお絵かきボード「とびらボード」。展示室で気に入った作品をその場でよく見ながら描画することができる道具です。でも、ボードを返却してしまうと、せっかく描いた絵が消えてしまい残りません。そこで、「とびらボードでGO!」では、描いた絵をポストカードにプリントアウトして塗り絵をして持ち帰ってもらいます。「お家に帰ってからも美術館での時間を思い出して欲しい」というとびラーの気持ちから生まれこのプログラムでは、「作品を見る」という行為をゆっくり、じっくり体験することができます。

今回は、しばらく実施がなかったこの「とびらボードでGO!」を、もう一度蘇らせよう!というとびラーたちの強い希望によって実施されました。多くの子供たちに是非体験してもらいたいと思ったのです。

「ハマスホイとデンマーク絵画」は、少し落ち着いた大人向けの展示内容なのかなと思っていました。実際に子供たちが、どのような作品に関心を示すのか私たちとびラーも興味深々でした。

当日は1日で40人の子供たちの参加がありました。この日の活動を振り返ってみます。

●まずは、チラシ配布で「とびらボードでGO!」をご案内

ロビー階に、案内の掲示板を設置して、お越し下さった皆様にアピール。

そして、チラシも配布しました。

チラシを配布するときに、とびらボードの現物と完成版のポストカードのサンプルを持参し、具体的にプログラムの内容がわかりやすく伝わる工夫をしました。

すると多くの子供たちが「なーに、これ絵描くの?」「面白そう!」「やりたーい」と興味を持ってくれました。「ハマスホイとデンマーク絵画」展に来た子供だけでなく、公募展にやってきた子供たちも興味を持ってくれました。書道展に来場した子供たちが、一度見終えて帰途についたものの「やりたい!やりたい!」とせがむので、また都美に戻って来てくれて参加してくれたご家族もいました。とっても嬉しかったです。

●展示室の入口前に設置された「とびらボード」の貸出場所。ボード配布担当のとびラーがお迎えします。

やって来た子供たちにボードを手渡し、とびらボードの使い方を説明したり、肩から掛けるヒモの長さを調節したりして準備をします。

「使い方はわかるかな?」「ボードのひもの長さは大丈夫?」「絵は書き直しできるよ。こうすると消えるからね」 とびラーが優しく子供たちに説明します。

さあ、展示室へ行ってらっしゃい!とびラーたちがお見送りします。

●展示室の中では、どうかな?ちゃんと描いているかな?ちょっと様子を見に・・

描いてる・・・・描いてる・・・みんな集中して真剣に描いています。

本物の絵画の前で描けるなんて、とっても贅沢な時間ですね。

ボードに描く姿がなかなか様になっています。小さな芸術家たちですね。

みんな、ちゃんと自分のお気に入りの絵を探していて、楽しそうに描いています。

会場内のスタッフさんたちも、静かに暖かく見守ってくださっていました。

一生懸命に描く子供の姿に、「こんなに集中して、真剣に絵を描く姿を初めて見た」とか

「新しい一面を発見した」とおっしゃる保護者の方もいらっしゃいました。

子供がまだ親の前で見せていない一面を知ることが出来る・・・子供たちが内に秘めている可能性は無限ですから、いろいろな体験・経験をしていくことは大事ですね。

●書き終わったら、2Fの休憩所でオリジナルポストカードを制作

展示室を出たところにある2Fの休憩室では、とびらボードに描いた絵をスキャンしてパソコンに取り込んで印刷する印刷チームが子供たちを待っています。

「おかえりなさい。どんな絵が描けた?」とお出迎えします。

「わあー、こんな絵描いたの?面白いね~。これは入ったところの隅にあった絵かな」

「そう。大当たり!」と嬉しそうに顔をほころばせる子供。色々なおしゃべりをしながらプリントします。

スキャナーで読み込みます。

「はい、プリントできましたよ」

アッという間に、さっき描いた絵がポストカードに変身しました。

「わあ、上手にできたね。」嬉しそうにカードを受けとる子供たち。

さて、次は、隣のぬりえコーナーへ移動します。

印刷したポストカードに色を塗って完成させます。とびラーも寄り添い、保護者の方々も、じっくりと仕上がりを見守ります。

「この絵のどこが気に入ったの?」ととびラーが問いかけると、様々な答えが返ってきます。「この人が面白かったから」「どんなところが面白いと思ったの?」「うーんとね・・・・」対話する中で、子供たちがどう考えたのか?どう感じたのか?をコミュニケーションによって顕在化していくと、子供たち自身や保護者の方々、そして私たちとびラーにもいろいろな気づきがあるのです。

「あれ~?どんな色だったかな?」思い出しながら、図録も見ながら、思い思いの色を塗って仕上げていきます。「もう一度、見て来ていい?」と展示室へ再び赴く子もいました。

本物の絵画を何度も見ながら絵が描けるなんて、なんと幸せな体験でしょう。

みんな、とっても楽しそうに一生懸命制作中です。色を塗っている子供たちの集中力には、びっくりしました。

これが「とびらボードでGO!」の魅力なのです。

子供たちのそばで、見守るとびラーや保護者の方々の暖かいまなざし・・・そこでは、とっても穏やかで良い空間が生まれていました。これこそが、デンマーク人が大切にしている価値観『ヒュゲ』的な空間だったといえるでしょう。

※ヒュゲ(hygge)とはデンマーク文化の特質の一つで、デンマーク人が大切にしている価値感。くつろいだ、心地よい雰囲気のこと。

●「こんなのできたよ!」みんなの自慢の作品とニッコリ

みんな、とってもいい顔をしていますね。素敵な作品ができて良かったね。

「楽しかった」「もっと描きたい」「また、やりたい。」などなど、子供たちから嬉しい言葉を一杯いただきました。

●完成したカード

みんな、どれもユニークな着眼点で、素晴らしいですね。細部まで良く観察していたり、自分なりの解釈で描いていたり、発想も個性的で驚くばかりです。

それぞれ注目しているところが違っていて、絵の選び方も一つとして重複がなく、みんな異なった作品を選んでいることにもびっくりしました。

●今回いただいた感想

保護者の方からも、「とても、楽しかったです。次回はいつですか?」という嬉しい質問がありました。次回も是非お越しいただけることを願ってやみません。

とびらボードを体験したたくさんの子供たちが大きくなって「あのとき楽しかったな」と思い出してくれることがあると想像するだけで、とても嬉しい気持ちになります。

参加してくださった皆様、どうもありがとうございました。是非また、家族やお友達と美術館にお越しください。そしてまた、とびらボードを使って絵を描いてください。みなさんの力作と笑顔を見るために今後も「とびらボードでGO!」を開催したいと思っています。

執筆|今井和江(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|今井和江(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2019.12.21

クリスマス間近の12月21日(土)、東京都美術館ギャラリーA・Cで開かれていた、上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのまなざし」展 で、とびラーによるワークショップを開催しました。「子どもへのまなざし」展は、誰もが経験する「子ども」に込められた多層的イメージを読み解く、6人の現代作家による展覧会でした。

<広報用ビジュアル>

「絵から紡ぐ物語(ストーリー)~みる・かんがえる・つくるを楽しむ大人の鑑賞ワークショップ」は、グループやひとりでじっくり作品をみて、心惹かれた絵から感じたことや思い出したことなどを参加者自らの言葉で文章に綴り、アートブックに記し持ち帰っていただく、というものでした。

ワークショップの企画・運営・当日の様子などを、二人のとびラー(中嶋・細谷)がご紹介します。

細谷(H)「『絵から紡ぐ物語(ストーリー)~みる・かんがえる・つくるを楽しむ大人の鑑賞ワークショップ』を企画し始めたのは9月。二人とも伊庭靖子展でとびラーが企画したワークショップ に参加して、ワークショップを企画したい!という熱が高まっていたころでした。」

中嶋(N)「2019年4月にとびラーになって対話型鑑賞(グループで対話をしながら作品をみる鑑賞方法)をやり始めたのですが、鑑賞中に出てくる対話の内容や言葉が消えてしまうのがもったいなくて残しておきたい。と常々考えていました。『子どもへのまなざし』展の事前勉強会で展示予定の作品を担当学芸員さんに見せていただいて、とびラー同士で気になる作品について語りあう機会があったじゃない?その時に、作品を通してとびラーそれぞれが語る言葉の奥深さ、力強さをすごく感じました。自分が日頃考えていたことができそうな予感がしました。」

H「事前勉強会のあと、出展作品のほとんどに人物が描いてあって物語性があるね。ひょっとしたら、作品をみてそこから詩や短文がつくれるんじゃない?と盛り上がったところが、とびラボのスタートでした。」

H「振り返ると、ワークショップの骨格である「作品をみて想起されたものを言葉に綴る」ことは、最初から最後までぶれなかったですね。」

N「確かに。作品を対話型鑑賞してから、そこで出た言葉をどんな風に綴るのか。作中の人物になりきって自己紹介文をつくるとか、短歌をつくるとか、作品を絵本の1ページと考えてショートストーリーを書いてみる。など色々なアイデアが出る中、ミーティングでとびラー同士試行錯誤を重ね、『自由な形式で言葉を綴ろう』というところに落ち着きました。」

H「ワークショップの名前『絵から紡ぐ物語』は、2回目のミーティングで決まったのよね。どんなワークショップになるか具体的なことは見えなかったけど、絵をみて文章を綴るということは全員で共有していました。『物語』だと起承転結がある話に限られそうな気がして、幅を持たせる意味で『物語(ストーリー)』とルビを振ることにしました。」

N「作品の図版と自作の文章を並べて形に残したくて生まれた『アートブック』という冊子について一言いいかしら?とびラーの仲間から「『ミシンで紙を綴じると、冊子が簡単に作れるよ』」と教えてもらい、用紙や表紙デザインなどにこだわって作りました。」

<アートブック:濃紺の表紙に羽ペンのイラストをあしらいました>

N「ワークショップの内容を詰めている最中の11月16日、展覧会初日、ひとりで展示を鑑賞しました。全3章で構成され、温かく懐かしい母性を感じる第1章、思春期特有の息苦しさを体感するかのような第2章、生命とは?を考えさせられる作品が並ぶ壮大な第3章と、各章それぞれの視点と作品が鑑賞者をその世界へ引き込んでいく、パワーのある展示に言葉を失いました。」

H「『とにかくすごい展覧会だから。泣いちゃったよ~』と語る中嶋さんの表情が忘れられません。展示作品を鑑賞しながら、それまで画像でみていて知っているはずの作品なのに、全く知らない作品をみている感覚に陥りました。実際の作品が持つ力を、目の前に突き付けられた気がします。正直、心に刺さりすぎてまっすぐ受け止められない作品もありました。でも同時に、こんなに力強い作品を用いてのワークショップが失敗するわけがない、参加者に楽しんでもらえるはず。という自信も湧いてきました。」

N「展覧会がクローズするまで何回足を運んだかしらね?」

H「作品の並び順をすべて覚えるくらいは(笑)」

H「企画決定までの話はこれくらいで。ワークショップ当日の話をしましょう。受付を済ませた参加者は、4つのグループに分かれていただきました。簡単なワークショップの説明後、グループで自己紹介。展示室に移動して鑑賞タイム(=みる)のあとはASRに戻り、絵から物語(ストーリー)へ思いをまとめる時間(=かんがえる)。その後、それぞれの物語をアートブックに綴り(=つくる)、完成したアートブックを鑑賞する。そんな流れでした。」

<プログラムの流れ>

N「まず、『子どもへのまなざし』展の作品図版を使った自己紹介タイムから始めました。気になる作品を選び一言添えての自己紹介だったのですが、作品を介したおかげで 「何を話せばいいかしら?」と悩むことなく皆さんスムーズに言葉が出ていたような気がします。6人の現代作家によるグループ展である『子どもへのまなざし』展の概要も知っていただけたのではないかと思います。」

H「自己紹介のあとは、少し緊張感がほぐれたようにみえましたね。展覧会会場への移動の時もおしゃべりされている方もいらっしゃいましたし。」

<気になった作品を手に語る参加者。何が語られるのか同じグループのメンバーも興味深く聞いています>

H「『子どもへのまなざし』展の展示室では、グループ鑑賞と個人鑑賞の2本立てとしました。とびラーのファシリテーションの下1つの作品をグループで対話しながらゆっくり鑑賞する対話型鑑賞は、「作品から感じたことを言葉にする練習」場として行いました。対話をしながらの鑑賞は、「いつもと違って、他の人とみるのが新鮮で面白い 」、「同じ作品でも、色々な見方や感想があるのね」と参加者の皆さんに好評でした。」

<グループで鑑賞すること。同じ絵を見ても思うことはそれぞれ違うこと。普段とは違う鑑賞体験を楽しんでいただけたようです>

N「その後ひとりで鑑賞をしていただきました。物語(ストーリー)づくりの基になるのでメモを取りながら15分ほど1つの作品と向き合っていただいたのですが、参加者皆さんの背中から、作品との対話が静かに盛り上がっている感じが伝わってきて嬉しかったですね。」

<ゆっくりじっくり作品と向き合う時間です>

H「鑑賞からスムーズに物語(ストーリー)づくりへ進むことができるのか不安があったので、「少人数でトーク!」という時間を挟みました。自分が選んだ作品について誰かに語ることで、頭の中が整理され物語(ストーリー)づくりに向き合いやすくなったと思います。」

<作品から感じたことを話す・聞く>

N「次に、作品の鑑賞を通して紡がれた言葉を文字にしていく物語(ストーリー)づくりを行いました。皆さんとても集中されているのが伝わってくるのと同時に、静寂が心地よさを生む素敵な時間でした。」

<ひとりひとり自分の言葉で思いを綴る時間です>

<とびラーたちも作成>

H「仕上げに、それぞれの選んだお気に入りの作品と、そこから紡がれた物語(ストーリー)をアートブックに仕立てます。アートブックは、色を使ってカラフルに仕上げる方や縦書きにされる方もいて、皆さんの個性が出ていたように思います。とびらプロジェクトスタッフととびラーの知恵と技を結集させた手作りのアートブックは「表紙のデザインがおしゃれ」、「残ったページに違う作品が追加できるのね。」と参加者の方々にも好評で、嬉しかったですね。 」

<完成したアートブック。作者の個性が光ります>

N「完成したアートブックの鑑賞タイムは、参加者の皆さんが、ほかの人がどんな物語(ストーリー)を作ったのか知りたい!というお気持ちがあるかと思い作りました。とびラーのトライアルでは、この時間が結構盛り上がったんです。参加者の皆さんも楽しまれたようで、アンケートに、「鑑賞タイムが楽しかった、面白かった」と書いてくださった方が複数いらっしゃいました。この時間を設けてよかったと思います。」

<同じ作品でも違う物語(ストーリー)ができあがるのね、この絵からこんな物語(ストーリー)が生まれるなんて…いろいろなコメントが聞こえました>

N「当日を終えた感想ですが、丁寧に作品をみること、思いを言葉にすること、他者との違いを楽しむことなどワークショップの目的が達成できたと思います。お帰りになる参加者が、笑顔だったのが本当に嬉しかったです。」

H「アンケートを拝読すると「新しい鑑賞体験」、「いつもと違う鑑賞」という記述が目立ちました。またグループ鑑賞やアートブックの鑑賞を通じて、「他人との違い」を面白いと感じる参加者が多かったのが印象的です。」

N「個人的には、『鑑賞とは何か?』を考えるきっかけになりました。 これからの活動で、その答えを探していきたいと思います。」

H「実は、今回のワークショップに参加したとびラーの大半がとびラーになって1年目です。ファシリテーションの練習を各自行うなど、準備にかなり時間をかけました。不安だらけの1年目とびラーたちに、アドバイスや当日のサポートなどご協力くださったとびらプロジェクトスタッフと先輩とびラーの皆さんには、感謝しかありません。この場をお借りしてお礼申し上げます。」

「絵から紡ぐ物語(ストーリー)~みる・かんがえる・つくるを楽しむ大人の鑑賞ワークショップ」を通じて、参加者の皆さまにいつもと違う展覧会の楽しみ方をお伝えできたのではないでしょうか?

運営に携わったとびラーたちにとっても楽しいひと時だったこともあり、今後継続していきたいという意見も…ブラッシュアップした姿でお目にかかることがあるかもしれません。その時は、ぜひご参加ください!

<終了後にパチリ。3か月にわたり頑張ってきた仲間です>

執筆:

中嶋弘子:とびラー1年目、VTSに出会って、魅せられて!まだまだ格闘中ですが、今年も皆さんといろいろな事に挑戦したいと思います。

細谷リノ:あっという間に過ぎていくとびラー1年目。いろいろなアートの楽しみ方を実践していければ、と思う今日この頃です。

上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのまなざし」展

Ueno Artist Project 2019: “Artists Look at Children”

2019年11月16日(土)~2020年1月5日(日)

東京都美術館 ギャラリーA・C

出品作家

大久保綾子(一陽会) 木原正徳(二紀会) 志田翼(独立美術協会)

新生加奈(日本美術院) 豊澤めぐみ(新制作協会) 山本靖久(主体美術協会)

展覧会ページ:

https://www.tobikan.jp/exhibition/2019_uenoartistproject.html