2024.08.11

・

・

終了しました。たくさんのご来場ありがとうございました。

・

・

・

昨年度からはじまった「アート・コミュニケーション事業を体験する」。

今年も 7/30(火)〜8/11(日)の12日間開催します!会場では、毎日、とびラーと“開扉”アート・コミュニケータが、みなさんとのアートを介したコミュニケーションの場を生み出していきます。

・

今年のテーマは、「クリエイティブ・エイジング」。

豊かに歳を重ねていくために、アートが果たす力や美術館の役割について、とびラーや“開扉”アート・コミュニケータといっしょに考えてみませんか。

・

会場でお待ちしています!

・

・・

アート・コミュニケーション事業を体験する 2024

「ずっと」アートと生きていくー上田薫と上田葉子の生き方に学ぶ、クリエイティブ・エイジング

・

会期 2024年7月30日(火)~8月11日(日)

会場 東京都美術館 ロビー階 第3公募展示室

休室日 8月5日(月)

開室時間 9:30~17:30(入室は閉室の30分前まで)

観覧料 無料

・

\毎日とびラー&“開扉”アート・コミュニケータが会場にいます/

・

+++++++++++++++++++++++

アート・コミュニケーション事業を体験する 2024

公式Webサイト:

https://tobira-project.info/ac-ten/

+++++++++++++++++++++++

・

昨年の様子はこちらでご覧いただけます。

◎「アート・コミュニケーションを体験する2023」アーカイブページ:

https://tobira-project.info/ac-ten/blog.html?category=archive

・

・

・

とびラーが3年の任期を終えることを、「新しい扉を開く」意味を込めて、「開扉(カイピ)」と呼んでいます。開扉したとびラーは、美術館や大学と継続した関係を保ちながら、アート・コミュニケータとして実社会で活躍することが期待されています。現在も任期満了した多くのアート・コミュニケータが、美術館で培ったネットワークや、とびらプロジェクトの活動を通して育んだスキルを活かしながら、対話のある社会の実現に向けた活動を継続しています。

・

「アート・コミュニケーションを体験する2024」では、開扉アート・コミュニケータの団体が、とびラーや開扉アート・コミュニケータ全体の運営も担っています。

2023.12.08

・

朝ならではのゆったりとした光・時間・空間の中で、美術館そのものを楽しむ60分。

視覚、聴覚、嗅覚なども使いながら、参加者とアート・コミュニケータ(とびラー)で様々な発見をします。作品鑑賞だけでは気づけない都美の魅力を、五感と対話で見つける、いつもと違う朝を都美でスタートさせませんか?どなたでもご参加いただけます。

最後の感想共有の時間は飲み物を頂きながらふりかえります。ご自身で飲み物を持参頂くか、館内のカフェにて飲み物を購入することが出来ます。

・

【開催概要】

● 日時|

・第1回 2023年12月17日(日)9時45分~10時45分(9:30から受付開始)

・第2回 2023年12月19日(火)9時45分~10時45分(9:30から受付開始)

● 会場|東京都美術館

● 対象|東京都美術館に興味のある方

● 定員|各回12名 ※先着順。定員に達し次第、申込み受付を終了します。

● 参加費|無料(感想共有タイムにお飲み物を購入される方は実費をご用意ください)

● 参加方法|事前申込制。下記、申し込みフォームにてお申し込みください。

・

① 12月17日(日)9時45分~10時45分の回

② 12月19日(火)9時45分~10時45分の回

【申込の際にお願い】

※複数名での参加を希望の場合、参加希望のそれぞれ1人ずつの申込が必要です。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※定員に達し次第、申込み受付を終了いたします。

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申し込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からのメールを受信できるようにしてください。申込受付完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

お問い合わせ|

● メール:p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)

● 電話:03-3823-6921(東京都美術館代表電話にて「とびらプロジェクト」の担当者をお呼び出しください)

2023.11.12

美術館っておしゃべり禁止でしょ?いいえ、そんなことはないんです。誰かと静かに対話しながら鑑賞することで新しい発見がみえてくるんです。その日出会った人たちや、とびラー(アート・コミュニケータ)と一緒におしゃべりを楽しみながら、「いのちをうつす」展の作品をみてみませんか?もっと話したい!誰かと一緒にみるって楽しい!きっとそんな体験になるはずです。30分ほどの短いプログラムですのでどなたでもお気軽にご参加ください。いつもと違うアート鑑賞をあなたも味わってみませんか?

※プログラム前にくじを引いてチーム分けをします。ご友人・ご家族同士でお申し込みの場合も、別々のチームになることがあります。

【開催概要】

● 日時|

(1)第1回 2023年11月24日(金)18:30〜19:05 (18:20受付開始)

(2)第2回 2023年12月15日(金)14:00~14:35 (13:50受付開始)

(3)第3回 2023年12月20日(水)14:00~14:35 (13:50受付開始)

※すべて同じ内容です。

● 会場|東京都美術館 ギャラリーA・C

● 対象|どなたでも。初対面の方と一緒に作品を鑑賞してみたい方。

● 定員|各回10名 ※先着順。定員に達し次第、申込み受付を終了します。

● 参加費|無料 ※ただし「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」展の観覧料が必要です。(一般500円、65歳以上300円、学生以下無料)

※身体障害者手帳をお持ちの方とその介助者の方は無料。(証明できるものをご提示ください)

※同時期開催の特別展「永遠の都 ローマ展(https://roma2023-24.jp/)」

● 参加方法|事前申込制。下記、申し込みフォームにてお申し込みください。

① 11月24日(金)18:30〜19:05 のご参加

② 12月15日(金)14:00~14:35 のご参加

② 12月20日(水)14:00~14:35 のご参加

【申込の際にお願い】

1)参加される方のお名前でお申込みください。

2)複数名での参加を希望の場合、参加希望のそれぞれ1人ずつの申込が必要です。

※小学生以下のお子様が参加される場合は、その他連絡事項欄に年齢のご記入をお願いします。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申し込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からのメールを受信できるようにしてください。申込受付完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

・

【展覧会情報】

上野アーティストプロジェクト2023

いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間

会期:2023年11月16日(木)~2024年1月8日(月・祝)

お問い合わせ

●メール:p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)

●電話:03-3823-6921(東京都美術館代表電話にて「とびらプロジェクト」の担当者をお呼び出しください)

2023.11.11

「作品をともにみる」とは、どういうこと?

「誰かとともにある」とは、どういうこと?

「みんなでみる美術館」はみえない人とみえる人で一緒に作品を鑑賞するワークショップです。

みえない人とみえる人の対話を通じて、作品の魅力に気づくことができる。お互いの視点があるから作品を味わうことができ、作品を通じてお互いのことを知ることができる。

そんな豊かな鑑賞を目指し、みえない人とみえる人が一緒にアート鑑賞を楽しむ場をつくりたいと思います。

感じたことや気づいたこと、わからないことを伝えあいながら、みんなで一緒にアートを楽しんでみませんか。

みえない人とみえる人が一緒に楽しむアート鑑賞

『みんなでみる美術館』

日時|2023年12月16日(土)13:30〜15:30 (受付開始 13:15)

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディールーム

対象|視覚障害者(+介助者)、晴眼者

定員|みえない人・みえにくい人:6名(介助者各1名可)

みえる人:6名

参加費 | 無料

※ただし、別途「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」展の展覧会観覧料が必要です。一般500円、65歳以上300円、学生以下無料。

※身体障害者手帳等をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料です。当日証明できるものをご用意ください。

参加方法|事前申込制

申込締切|11月24日(金)

※応募者が多数の場合は抽選になります。抽選結果は11月末までにメールにてご連絡いたします。

フォームへの入力が難しい方は、件名を「みんなでみる美術館申し込み」とし、下記項目を

フォームへの入力が難しい方は、件名を「みんなでみる美術館申し込み」とし、下記項目を【項目】

1.名前:

2.年齢:

3.アドレス:

4.応募動機:

5.当日の介助者/盲導犬の有無:

6.上野駅までの送迎が必要か不要か:

※必要な場合、JR、東京メトロ(銀座線)、東京メトロ(日比谷線)、京成線のいずれがよいか:

※当日ご連絡できるお電話番号(送迎を希望される方のみ):

7.見え方の程度(任意):

8.その他連絡事項:

みえる人(晴眼者)は、この下のリンクからお申し込みください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

キャンセル、変更のご連絡は以下までお願いします。

p-tobira@tobira-project.info

TEL : 03-3823-6921(東京都美術館 代表)

2023.11.05

職場や家庭で日々忙しく過ごしている皆さま、

東京都美術館で日常から少し離れて「大人のOFF」を味わってみませんか?

とびラー(アート・コミュニケータ)と一緒に、アート・建築を介して、いつもと違う体験や交流ができる2日間のプログラムです。

1日目は「とびラーお薦めのアート鑑賞」、

2日目は「前川國男設計のモダニズム建築ツアー」をみんなで体験します。

このプログラムを通じて、心が豊かになる時間「大人のOFF」を一緒に楽しみましょう。

~アート・建築を介して、いつもと違う体験や交流を~

◆ 日時|

STEP1 2023年11月26日(日) 10:00~12:15(受付 9:45)

STEP2 2023年12月3日(日) 14:00~16:10(受付 13:45)

※2日間セットでの開催です。両日ともにご参加ください。

◆ 会場|東京都美術館

◆ 集合場所|東京都美術館 交流棟 2階アートスタディルーム

◆ 対象|全ての大人の皆さま(20歳以上)、STEP1・2ともに参加できる方

◆ 定員|15名(要事前申込み・先着順)※定員に達し次第、受付を終了します。

◆ 参加費|無料(ただし、STEP1では、別途「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」の展覧会観覧料が必要です)

◆ 参加方法|申込ボタンをクリックして申込フォームにご記入ください。

■ 展覧会情報 ■ (STEP1のプログラムで鑑賞します)

上野アーティストプロジェクト2023

いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間

会場:ギャラリーA/C

当日券 一般 500円 / 65歳以上 300円 / 学生以下無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料

※いずれも証明できるものをご提示ください

※同時期開催の特別展「永遠の都ローマ展」のチケット提示にて入場無料となります。

[同時開催]

コレクション展「動物園にて ―東京都コレクションを中心に」

会場:ギャラリーB

入場無料

*広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

*本フォームでの申込みが完了すると「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。受付完了のメールが届かない場合は、下記メールアドレスまたはお電話にてご連絡ください。

*特別に配慮が必要な方は、下記メールアドレスまたはお電話にてお知らせください。

●メール:p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)

●電話:03-3823-6921(東京都美術館代表電話にて「とびらプロジェクト」の担当者をお呼び出しください)

2023.09.15

東京都美術館にある野外彫刻をご覧になったことがありますか。

美術館の庭を探検し、見つけた彫刻たちについて感じたこと、気づいたことをみんなで自由に話しながら、彫刻の魅力を味わう、楽しいひとときを過ごしましょう。

美術の知識や、彫刻の見かたは知らなくても大丈夫。彫刻ってこんなにおもしろいの?きっと発見がありますよ。

2時間のワークショップの中で、とびラー(アート・コミュニケータ)と一緒に作品を見ていきます。お気軽にご参加ください。

日時|

①2023年9月30日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

②2023年10月7日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

※①と②は同じ内容です。重複してのお申し込みはできません。

場所|東京都美術館

集合場所|東京都美術館交流棟2階アートスタディルーム

対象|16歳以上の方

定員|15名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|無料

参加方法|事前申込制。以下の専用フォームよりお申し込みください。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※小雨決行

①2023年9月30日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

②2023年10月7日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からの申込受付メールを受信できるようにしてください。申込完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※定員に達し次第、申し込み受付を終了します。

2023.08.14

ライトアップされた東京都美術館を散策する金曜夜限定の40分ツアーです。

夜ならではの建物のみどころをとびラー(アート・コミュニケータ)がご案内します!

美術館全体が、まるで宝石箱のような輝きを放つ夜。昼とは違うその表情を一緒に楽しみませんか?

※東京都美術館の夜間開館日に合わせて実施いたします。事前申込が必要です。

日時|

① 2023年9月 8日(金) 19:05 – 19:45(受付開始18:50)

② 2023年9月22日(金) 19:05 – 19:45(受付開始18:50)

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 LB階(ロビー階)中庭 正面玄関右手/雨天時は講堂前

対象|どなたでも

定員|各回20名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|無料

参加方法|事前申込制。以下の専用フォームよりお申し込みください。

① 9月8日(金)のご参加

② 9月22日(金)のご参加

【申込の際にお願い】

1)参加される方のお名前でお申込みください。

2)複数名での参加を希望の場合、参加希望のそれぞれ1人ずつの申込が必要です。

※小学生以下のお子様が参加される場合は、その他連絡事項欄に年齢のご記入をお願いします。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※定員に達し次第、申込み受付を終了いたします。

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申し込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からのメールを受信できるようにしてください。申込受付完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

2023.07.23

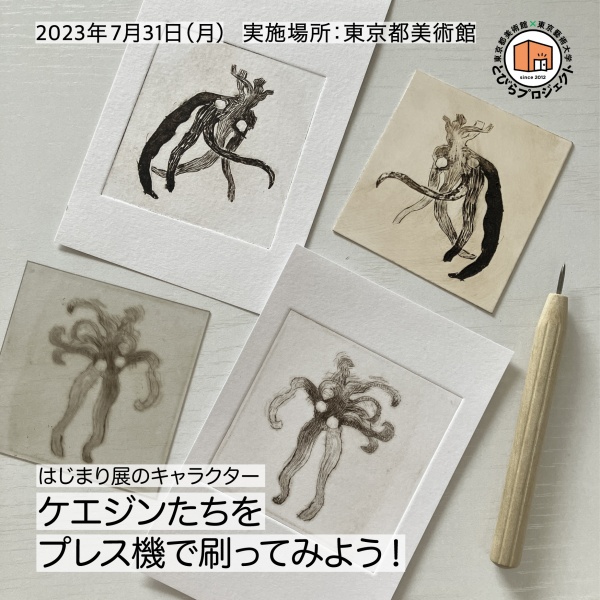

銅版画って、どうやってつくるか知ってる?

東京都美術館で開催中の『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒⽊珠奈 展』には、たくさんの銅版画の作品があります。銅版画は「凹版(おうはん)」という版画の⽅法でつくられています。

このワークショップでは、銅版のかわりに厚紙やプラスチックを使い、ニードルやペンでへこませた部分にインクを詰めて、銅版画⽤プレス機で印刷します。

プレス機のハンドルをくるくるまわすと…あらふしぎ!

たのしく凹版を体験してみよう!!

【開催概要】

● 日時|2023年7月31日(月)

・<午前の部>①10:30〜/②10:50〜/③11:10〜

・<午後の部>④13:00〜/⑤13:20〜/⑥13:40〜

・・・・・・・⑦15:00〜/⑧15:20〜

・※ 所要時間は、各回60分程度です。

・※ 当⽇、東京都美術館 正面入口(ミュージアムショップ前)で参加券を配布します。【参加券配布時間:10時〜10時30分、12時30分〜13時、14時30分〜15時】各回の予定配布枚数に達し次第、配布を終了します。

● 会場|東京都美術館 交流棟 2階アートスタディルーム

● 対象|18歳以下の⽅とその保護者

● 定員|各回1〜4組(最⼤8⼈程度)全8回 ※定員に達し次第、受付(参加券配布)を終了します。

● 参加費|無料

● 参加方法|正面入口(ミュージアムショップ前)で配布する参加券をお受け取りの上、参加券に記載されている時間にアートスタディルームにお越しください。

・

【展覧会情報】

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒⽊珠奈 展』

会期|2023年7月22日(土)~10月9日(月・祝)

会場|東京都美術館 ギャラリーA・B・C

展覧会公式サイト|https://www.tobikan.jp/hajimarihajimari/

/

7/31(月)は、キッズ+U18デー!

日時|7月31日(月) 10:00~16:00(入室は15:30まで)

対象|高校3年生以下の方とその保護者

参加費|無料

参加申込|不要

*広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

*特別に配慮が必要な方は、下記メールアドレスまたはお電話にてお知らせください。

●メール:p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)

●電話:03-3823-6921(東京都美術館代表電話にて「とびらプロジェクト」の担当者をお呼び出しください)

2023.07.13

東京都美術館が2012年のリニューアル時に新しいミッションを掲げ、アートを介したコミュニケーションの創出とコミュニティ形成を推進する、アート・コミュニケーション事業(以下AC事業)を初めて今年で12年目になります。「アート・コミュニケーションを体験する2023」は、これまでのAC事業をふりかえる特別企画です。

会場に集まってスタートする「とびラーによる建築ツアー」を実施します。

at アート・コミュニケーション事業を体験する 2023

「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023」を実施している公募棟展示室内を出発点にして、アート・コミュニケータ(とびラー)と東京都美術館を一緒に対話しながら、楽しく散策しませんか?

それぞれのとびラーのオリジナリティ溢れるツアーです。

日時|

① 2023年7月31日(月) 11時00分〜11時45分(受付開始10時45分)

② 2023年8月4日(金) 15時00分〜15時45分(受付開始14時45分)

③ 2023年8月6日(日) 10時30分〜11時15分(受付開始10時15分)

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 公募展示室ロビー階第3棟「アート・コミュニケーションを体験する2023」会場内

対象|どなたでも

定員|各回20名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|無料

参加方法|事前申込制 以下の専用フォームよりお申し込みください。

※小学生以下のお子様が参加される場合は、その他連絡事項欄に年齢のご記入をお願いします。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

① 2023年7月31日(月) 11時00分〜11時45分(受付開始10時45分)の回

② 2023年8月4日(金) 15時00分〜15時45分(受付開始14時45分)の回

③ 2023年8月6日(日) 10時30分〜11時15分(受付開始10時15分)の回

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobira-project.info」からの申込受付メールを受信できるようにしてください。申込完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※定員に達し次第、申し込み受付を終了します。

2023.07.13

東京都美術館が2012年のリニューアル時に新しいミッションを掲げ、アートを介したコミュニケーションの創出とコミュニティ形成を推進する、アート・コミュニケーション事業(以下AC事業)を初めて今年で12年目になります。「アート・コミュニケーションを体験する2023」は、これまでのAC事業をふりかえる特別企画です。

会場にて、「とびラボ」で大切にしているエッセンスの一つを体験するプログラムを開催します。

at アート・コミュニケーション事業を体験する 2023

「とびラボ」とは、とびラー同士が自発的に開催するミーティングであり、新しいプロジェクトの検討と発信が行われる場です。活動のポイントは、アイデアをだれかと共有してはじまる「この指とまれ式」、集ったとびラーの力を発揮しあう「そこにいる人がすべて式」、活動が健全に循環するための「解散設定」の3つです。今回は「そこにいる人がすべて式」に注目したプログラムを、来場者のみなさんととびラーで一緒に体験していきます。

とびラーとのコミュニケーションを楽しみながら、新たな価値をつくるプロセスを体験してみませんか?

日時|

① 8月1日(火)13時30分〜16時30分

② 8月2日(水)10時00分〜13時00分

③ 8月3日(木)13時30分〜16時30分

④ 8月8日(火)10時00分〜13時00分

⑤ 8月9日(水)10時00分〜13時00分

⑥ 8月10日(木)10時00分〜13時00分

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 公募展示室ロビー階第3棟「アート・コミュニケーションを体験する2023」会場内

対象|どなたでも

参加方法|開催時間中随時受付(出入り自由)

事前申込|不要

所要時間|15分程度

参加費|無料

とびラーが皆様のご来場を心からお待ちしております。