とびラーが3年の任期を終えることを、「新しい扉を開く」意味を込めて、「開扉(カイピ)」と呼んでいます。

開扉したとびラーたちに、3年間のとびらプロジェクトでの活動によって得られた価値や本プロジェクトの魅力、今後の展望等を語ってもらいました。

みえるものは、

みえないものでできている

安東 豊さん

みえるものは、

みえないものでできている

安東 豊さん

—— とびらプロジェクトで学んだこと

沢山ありますが、「よくみること」「よくきくこと」が、やっぱり大きいです。木々の花や果実が美しく目に映るのは、目に見えない土の中の根や水や菌が廻り支え合っているから。そんな土中環境のコミュニティを育むことが、世界を輝かせることにつながっていくことを教えてもらいました。だから、作品も人も、ただありのままを見たり、そのままの声に耳を傾けることを大切にしたい。木々が成長するのを見守り、眼差しを共有し、その内側の世界を一緒に感じたい。

—— 誰かとともにあるとはどういうこと?

そんな思いを少しでもカタチにできたらと取り組んだ「gift×gift」や「みんなでみる美術館」は思い出深いラボです。みえない人とみえる人が一緒に作品鑑賞を楽しむことの喜びと難しさ。みえる人はみえない世界に、みえない人はみえる世界に想いを馳せて対話することで、お互いを深く理解しつながれる気がしました。きっと、人生そのものが人と人の関わりの中で紡がれていくアート作品で、その一つひとつの物語の中に実は色んなとびらがあって、そのことに想いを向けて、そのとびらを開けられるかどうかなんだと。それは、開けた先の向こう側の物語を想像できるかどうかということ。この3年間は、そんな多くのとびらの先を感じられた時間でした。

—— かけがえのないとびラーでの経験

とびらプロジェクトは、いくつになっても大切なことを学べる学校のような、いつでも童心に帰れる遊び場のような、悩み楽しみながらプロトタイピングする実験場のような、多様な人や場所とつながることができる社会装置のような、そんな場所。かけがえのない時間をともにしてくれた皆さんには感謝しかありません。これからもそれぞれの場所で、このつながりを共有できたら嬉しいです。

想像よりも遠い到達点へ

飯田 倫子さん

想像よりも遠い到達点へ

飯田 倫子さん

とびラーになったきっかけは、仕事で取り組んだ視覚障害者の美術鑑賞でした。仕事では継続が難しかったのですが、自分としてはやりがいや楽しさを感じていたので何か続ける方法がないかなと考えていた時に、とびラー募集の広告に偶然出会いました。運が良いことに1年目から「gift×gift」という見えない人と見える人が一緒に楽しむアート鑑賞のプログラムに参加でき、その中でたくさんの見えない人との繋がりができました。彼らとの交流を通じて、見える/見えないという違いを難しく考えるのではなく、ただ素直に一緒にいることを楽しむことの方が大切であることを学び、さらにその楽しさを多くの人に知ってもらいたいと考え、同期の安東豊さんと一緒に「みんなでみる美術館」を「この指とまれ」しました。今まで色々なラボに参加していつも感じるのは、バックグラウンドが異なり考え方や意見もバラバラな人たちにも関わらず、話し合いを重ねることで最後には当初想像していたゴールよりも遠くの到達点まで行ける、とびラーの集まった時のエネルギーの凄さです。そして、それを支えているのは、みんなが多様性を尊重し、また「聞く力」の大切さを共感していることによって、安心して違う意見を言え、自分と違う意見も素直に聞くことができる信頼関係があることだと思っています。友達とも仕事仲間とも違う、また新たなコミュニティにこの年齢になって出会えたことはとても幸運だなと実感しています。

「みんなでみる美術館」は12月に本番を迎えるのですが、今回は初めて見える人も見えない人も一般募集をして実施するため、うまく行くのか不安でいっぱいです。参加した人が自分とは違う見え方のする人との対話を楽しみ、また少しでも新しい気づきを感じてもらえたらいいなと思っています。

幸せなコミュニケーションの

場を作りたい

池田 智雄さん

幸せなコミュニケーションの場を作りたい

池田 智雄さん

とびラーになる前は一人で古い建物や街を見て歩くのが趣味でした。とびらプロジェクトでは建築ツアーや美術館内を参加者と一緒にめぐることにはまりました。建物を見て気づいたことや疑問をみんなで共有してさらに発見していく過程が楽しかったのです。

最初はどこをどう見て良いのか不安そうな参加者も、じっくり見てなんでも良いので教えてほしいと伝えると、建物の色や素材、全体の配置まで発見したことを口にしてくれます。なぜそうなってるんでしょうね?と尋ねると皆であれこれ推測して話し合いました。

子どもたちとめぐる「ズームイン!ミュージアム」では、大人以上の観察力で発見したことを次々と教えてくれて驚きと楽しさを感じました。

建築だけでなく作品の鑑賞プログラムでも同じように参加者とたくさんお話しましたが、その方たちが美術館を身近に感じてまた来たいと思ってもらえていたら、とびラーになった甲斐があったなぁと思います。

とびラー「いしもっちゃん」

石本 貴洋さん

とびラー

「いしもっちゃん」

石本 貴洋さん

東京都美術館を初めて訪れたのはとびラーの面接でした。そんな私は誰よりもきっと都美と縁が薄かったとびラーです。子育ても落ち着く時期を迎え、子供と一緒にいる時間こそが生きがいだった人生から、これからの将来を思い描いた時に、若い頃の憧れだった学芸員の仕事に近づいてみよう、夢見ることをもう一度始めてみようと応募しました。

幸運にもとびラーとなり、丁寧に学ぶ機会もプログラムされ基礎講座からみっちりと取り組むことができました。しかし、学びを深めることは新しい知見を得る喜びと共に自分の無知を知ることとなり恥ずかしくてたまらない気持ちになります。今でも都美に向かう電車は自信が持てずに恐れや不安な気持ちで震えます。弾けるような活動の掲示板、眩しいラボメンバー達、心に刺さる講義、情熱溢れる環境に高揚した自分も何かできる気になる時もあります。

しかし、まだまだ一歩踏み出すと魔法が解けてしまう。トップランナーは新たに柔軟な関係を次々と開拓していく、ずっと私も前を向いていましたが、ある時からふと自分の気持ちがついていけなくなっていました。いつの間にか迷いや戸惑い躓き気後れする自分がいました。理想と現実のはざまに立ちつくしました。でもそんなとびラーが一人くらい居てもいい。ときには「好き」と言えない選択肢もあってもいい。自分には合わないことが分かったと言っていい。理想通りに行かず悔やんで悩んでいる人に取り繕うのではなく「私も一緒です」そう言えるとびラーになろうと決めました。

本当は寄り添うだけでなく優しくあるために強くありたい。いつの日かそうあれるようこれからも新たな環境に飛び込んで温めていくことに努めていきたい。悩み多く不器用なのが自分の強み。開扉を機会に地元に帰ろう。みんなありがとう。楽しかったよ。またね。

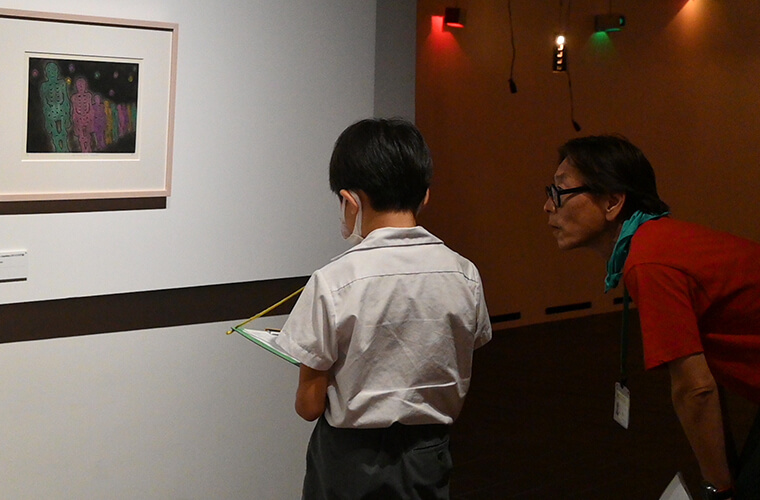

こども と おとな

ヒトっておもしろい

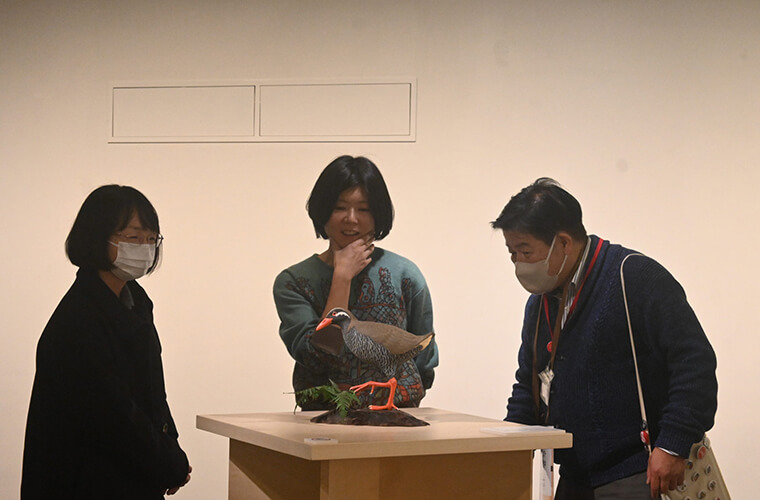

井上 さと子さん

こども と おとな

ヒトっておもしろい

井上 さと子さん

子供たちとの鑑賞時間には、いつも新鮮な発見があるんです。作品に没頭する時の集中力は一瞬なので、チャンスを逃さないように息をひそめて見守ります。“そんな想いでみていたの?世界を感じてたの?”という驚きと感動の視点のおかげで、もう十分みたと思っていた作品にも新しく向き合うチャンスが生まれます。ひとつの作品を何度でもみられるものだなぁ…。子供たちの純粋に作品を感じる才能は私の憧れ。キラキラの瞳で作品を観るエネルギーみたいなものに惹かれているのかもしれません。

相手の話をきくということは、自分にとって楽しく興味深いことなんです。相手の頭の中の世界におじゃまさせていただいて、ひとつずつ出てくるものを丁寧に机の上に並べていく作業みたいなイメージ。お互いに出てきたものを見せあったり、出てきたものについてみんなで話しあったり、発見したことに驚いたり。ヒトの話をきくことや対話することの面白さを知ることが出来ました。ヒトっておもしろいなぁと思う反面、楽しいことばかりじゃない体験もあって、もともとヒトとの距離感に苦手意識があった私にとって難しいなぁ…と感じることもありましたが、ヒトに興味を持つきっかけを沢山いただきました。

こども と おとな。とびラーのみなさん と スタッフのみなさん。とにかくヒトに恵まれた3年間だったと思います。この経験がなかったら、ヒトに興味を持たないまま過ごす生き方をしていました。ご一緒してくださったみなさま、ありがとうございました。とびラーの活動期間は終了するけど、実はここからが始まりな気がしていて、ここで感じたことや体験したことを外の世界へと繋げていけたらと思っています。

たくさんの宝物を

詰め込んだ3年間でした

梅川 久惠さん

写真:中島佑輔

たくさんの宝物を

詰め込んだ3年間でした

梅川 久惠さん

とびラーとしての3年間。それはまるでもう一度学生に戻ったような、でも学生ではきっと経験できないような、思えば不思議な時間でした。

何よりこんなにたくさんの人たちと出会えるなんて、とびラーになったからこそ。とびラーの仲間たちはもちろん、「あいうえの」のプログラムで出会った子どもたち、その保護者の皆様。とびラボ発のプログラムに参加してくださった方々。「ずっとび」で出会った高齢者やそのご家族。あげればキリがありません。そこで起きたこと、聞いた言葉やつぶやき、表情。そんな一つひとつを思い出せることが、全て宝物になりました。

「対話型鑑賞」について学ぶ時間を増やしたい、と思ったのがとびラーを目指したきっかけの一つだったので、数多くの実践の場に参加できたのはとても大きな喜びでした。それと同じくらいに、「消しゴムはんこラボ」や「羊毛フェルトでチクチクラボ」などの物作りラボに参加したことで、開扉した後にも続きそうな楽しみを見つけることができたのも嬉しい出会いとなりました。

そして私たち10期のとびラーは、オンラインの講座から始まり、リアルとのハイブリッドを経て、コロナ禍前の状態に戻る、という変遷を全て体験した唯一の代ではないでしょうか。もしかしたら一般来館者と直接会えないまま開扉になるのかもしれない、そんな不安さえありました。まして、アートスタディルームであんなに大勢集まってお弁当を食べながら話せる日が来るなんて、想像もできませんでした(笑)。

開扉後は怒涛のメールラッシュや週末の都美通いが無くなってしまうなんて、今は想像もできません。きっとしばらくは物足りなく寂しい日々になるのでしょう。

それでも自分の中にとびらプロジェクトの種が根づいてくれていると信じ、次のステージに飛び乗ろうと思っています。

誰かと一緒に、

を楽しんだ3年間

太田 侑里さん

誰かと一緒に、

を楽しんだ3年間

太田 侑里さん

—— はじまりは「キュッパのびじゅつかん」

とびラーになるきっかけは「キュッパのびじゅつかん」展です。《bigdatana−たなはもののすみか》で標本箱をつくっていたら、展示室にいた方から「見せてもらっていいですか」と声を掛けられました。自分では気づいていなかったのですが、「青色で揃いましたね」と教えてもらい、その後さらに楽しく標本箱づくりが進むことになりました。後日「とびラー募集」のお知らせに触れて、「キュッパ展で声をかけてくれた人みたいなことをするのかな。楽しそうだな」と思って応募しました。この素敵な機会に感謝しています。

—— どんどんひろがる、鑑賞の楽しさ

振り返って一番思い出すのは、とびラーの皆さんとご一緒した鑑賞の時間です。コロナ禍に、展覧会の延期も楽しみに変わると教えてもらった「キューピッドを待ちわびて〜劇的ビフォーアフターで鑑賞を楽しむラボ〜」、子どもたちの発見が毎度可愛らしいスペシャルマンデー、ファシリテータデビューした「美術館でクリスマス」ラボ、などなど。鑑賞中に誰かの人柄や想いがのぞく瞬間は、立ち会えるだけで幸せでした。

「おとなのOFF」ラボにはキックオフから実施まで参加できました。私達はこんなふうに誰かと手を取り合って、一緒にあたたかい時間を生み出せるという強い印象が残りました。自分ひとりではできないことだと思います。3年間で出会えたとびラーの皆さんを心から尊敬しています。

—— ここからつながる、これからのこと

開扉しても「誰かと作品を観る楽しみ」は手放したくないと思っています。「鑑賞ピクニック」に誰かと出かけたり、この楽しみを求める周りの人に自分から伝えてみたり。そんな中で、これからもどこかでとびラーの皆さんとお会いできたならと願っています。

「小さな橋をたくさん架けたい」

できたかな

大野 みどりさん

「小さな橋をたくさん

架けたい」できたかな

大野 みどりさん

「小さな橋を…」は応募書類に書いた志望動機です。夫が橋の土木技術者で世界遺産ハロン湾に竪琴のように美しい橋を架けたりしていたので、私もアート、人、作品、場所をつなぐ小さな橋を架けたいなと思ったのです。

心に残っている活動は、「建築ツアー」「消しゴムはんこ」「こどもたちとの活動」「とびら575句会」です。スペシャルマンデー後に「参加者のキラキラそっと持ち帰る」と詠みました。

1年目はすごい経歴の皆さんに気後れ…長年主婦業と介護でしたから、特技を訊かれても「どんな犬でもなつきます」と言ったくらい(笑)。「とびラーの熱量 ときにしんどくて」でした。そんな中で「建築ツアー」の参加者役を体験、楽しい!2年目には建築実践講座を選択、ツアー運営側になりました。「ヤカンツアー」でガイドデビューした時には多くのとびラーからアドバイスをもらい、自分も伝えていきたいなと。最後に参加者に笑顔と拍手をいただいて嬉しさひとしお。その後「モーニングツアー」でも、3年目には45分間の「とびラーによる建築ツアー」でもガイドデビュー、好きな場所をご案内するのは変わらなくても、ツアーのあり方を変えていきました。「知識を伝えるより、参加者に感じてもらい伝え合う」ことが大切と気づき、参加者にどんどん言葉を紡いでもらいました。共感と一体感が生まれ、ぱっと花が咲くように笑顔の輪ができる瞬間が愛おしいです。

開扉を意識し始めた11月のツアーでは、公募棟黄色休憩室で一般の来館者3人も巻き込んで素敵なフィナーレとなり、拍手をいただきながらたくさんの小さな橋が架かったのを感じました。とびラーをやめないで良かった!気力がわかず活動から遠ざかっていた3か月間にスタッフさんや仲間から千手観音みたいに救いの手が!みんなに出会えて良かった、ありがとう!

子連れとびラー、

発見の道 。

小田 ゆか子さん

子連れとびラー、

発見の道 。

小田 ゆか子さん

「21‐012 おだこ&おげん」。

3年前、6ヶ月の息子とともにはじまったとびラーZoom生活。基礎講座やラボでわたしがノーブレスでまくしたてている間、息子はPC前でたくさんの大人にあやしてもらいご満悦。あるときはVTS練習中に怖い絵を見て泣きだしても「最年少とびラーだね」と言っていただき…どんなに救われたことか!

オンライン上でいかにひととわかりあうか、を試行錯誤する8期・9期の方々とのやりとりは、PCの先に人数ぶんの情熱と優しさがあり、家にいてもひとりひとりがつながっていると感じられる宝物のような時間でした。コロナ禍に出産し、誰にも会えずにいたけれど、息子はとびラー活動のおかげで、たくさんの大人の笑顔に迎えていただいたと思います。

とはいえ、我こそは!と勇んで「この指とまれ」した「ベビーとゆったり美術館」では、ミーティングに向かう満員電車で泣く子をあやし、アートスタディルームに着く頃にはすでに気力ゼロ…サポートが必要だったのは自分と息子のほう。2・3年目とびラーに話をきくチャンス!と前のめりに参加した開扉冊子ラボも、インタビュー時間が授乳や寝かしつけと重なりがちで…誰かの役に立ちたい気持ちと、いま自分が手を動かせる範囲の乖離に、もどかしさと申し訳なさも感じていました。

活動2年目は仕事復帰から再びの妊娠。3年目は娘を出産後、家族の都合で地方暮らし…と、都美に足を運べた回数は10期とびラーの中でいちばん少ないかもしれません。なので開扉といっても、まだ扉の影も見えていない状態。ただ、息子にとって最初に接する大人がとびラーのみんなだったという幸運に感謝しつつ、今後は大人と子どもがともに発見できる場づくり、そして孤立しがちな子育ての一時期に自分らしい物語を紡げる機会づくりに関われたらと考えています。

感謝!

蒲地 麗子さん

感謝!

蒲地 麗子さん

—— はじまり

全く知識のない状態の私が偶然出会い、実は東京都美術館との縁があることを知って感激した3点です。愛や興味があれば、知識はなくとも楽しいですが、この出会いをきっかけにさらに知りたいと思いました。①昼は地味だけど夜は色が映える、東京都美術館にちょっと似た建物(神奈川県立音楽堂)、②木々の茂る公園に突如現れた姿に叫んだ、マイスカイホールの兄弟(町田市芹ケ谷公園)、③見知った「3つの直方体B」の形と色を慌てて検索した、白い「3つの直方体A」(福岡市美術館)

—— ひろがり

ホワイトボードの役割を考えることがあります。その場にいなかった人への共有や後世への記録であることはもちろんです。けれども、多様な人達が集まる中で共通の認識を作るのは実はとても難しく、共有できた感覚や認識の形が見えるよう、まずは書く人の頭の整理がとても大切だと感じます。実行するのは難しいんですけどね。ホワイトボードを単なる記録として終わらせてしまうのではなく、私の頭の整理力を広げ、共有できた人の幅を広げ、そのラボの共感者を広げられるよう精進していきたいと、いつも思っています。

—— つながり

私から積極的に発信することはありませんでしたが、たくさんのことを受信し、私の世界は広がりました。

8期から12期のとびラー仲間、とびらプロジェクトに関わるスタッフのみなさん、企画等でご縁があった来館者の方々から、上野公園にいる全ての人々まで、感謝の気持ちでいっぱいです!この感謝の気持ちが次のとびラーにもつながって、上野を益々幸せにしていけるのだと思います♪

いびつな形、だけど、

愛おしい3年間

金城 明日美さん

いびつな形、だけど、

愛おしい3年間

金城 明日美さん

1年ごとに出会い、学び、悩み、気づきを得た3年間のとびラー活動でした。

—— 1年目:講座と公式イベントに参加

仕事と家庭環境が一変した1年。とびらプロジェクトにほとんど参加出来ませんでした。大量のお知らせメールに驚き、どこから始めたらいいんだろうと悩んだ時期もありました。

—— 2年目:とびラボメインで参加

とびラー9期の方に「一緒にラボをやろうよ」とお声がけいただきました。「ベビーとゆったり美術館」ラボから私の2年目の活動が始まりました。「一緒にやろう」と声をかけてもらえることの嬉しさ、ありがたさを噛み締めました。

仕事と家庭環境の変化も落ち着き、本腰を入れて活動をし始めました。

—— 3年目:とびラボを中心に積極的に参加

出来るだけ多くのとびラーと関わりたいという想いから、交流系のラボに多く参加しました。誰かと一緒に「この指とまれ」する「コラボラボ」を企画することで、特に交流を深めたい方には自分から声をかけていきました。多様性溢れる色々な視点を持つ方との交流は、かけがえのない時間となりました。

私のとびらプロジェクトでの活動は、家族の理解と協力の元、成り立っていました。とびラー10期の合格通知をいただいた際、主人は子どもに向かって「ママ凄いんだぞ」と自慢気に話してくれました。終日家にいない日もありましたが、特に3年目は「思う存分やってきて」と主人は背中を押してくれました。子どもも応援してくれて、笑顔で送り出してくれ、一緒に東京都美術館に行く時間も楽しみにしてくれました。家族で伴走した3年間でした。沢山の感謝を伝えたいです。開扉したら、まずは主人と子どもとゆっくり過ごす時間を大切にしたいです。

とびらプロジェクトを通した全ての出会いに、ありがとうございました。

そう、都美は

Welcomeで溢れていた!

隈井 寿子さん

そう、都美は

Welcomeで溢れていた!

隈井 寿子さん

きっかけは、病で美術館への来館を躊躇する母でした。誰もがWelcomeと迎えられ、温かい気持ちを美術館から感じてほしい。自分ひとりではできなくても誰かと一緒なら表わすことができるかもしれない。その思いからとびラーになりました。

2年目の 「昔ばなしがきこえるよ」のプログラムは大切な出来事です。さまざまなルーツを持つ子供達と一緒に作家の荒木珠奈さんの思いに接しました。ウクライナから避難してきた2人の子は協力してウクライナ語と日本語で、日本への感謝を込めて民話「てぶくろ」を読み聞かせてくれました。その姿を見守っていたお母様の涙が忘れられません。彼女はどんなに切なかったか。でも どんなにか誇らしい思いを感じ、希望を持ち帰ったことでしょう。 今年開催された「はじまり展」にグループの女の子3人が戻って来てくれました。作品となった「羽(むかし、むかし…)」に自分たちの手形を探して、中に入りしばし味わいました。心和む瞬間…作家・制作・作品に、ここまで近く接した事を何かの折にふと思いだしてくれるといいなと思います。

昨年の一般来館者向けプログラムのラボでは達成感や失敗を経験しました。今年の「野外彫刻を楽しむ」では、参加者の笑顔に勇気をいただき、また、作品は見る人がいて輝くことを実感しました。人と一緒に見ることの楽しさ・深い鑑賞を教えてくれた鑑賞実践講座。様々な活動から「きくこと」・「寄り添うこと」を自問自答しました。

なにより素敵なとびラーとの出会い! 話し合いを重ね、何かを作り上げる楽しさ!チャレンジすることの大切さを知った3年間でした 。活動を通して多くの人に伝えたかったWelcomeの思い。結局、私自身が味わえたのかも…。

全ての方に感謝申し上げます。またお会いましょう。

後悔のない、

アンバランスな3年間!

郷 美潮さん

後悔のない、

アンバランスな3年間!

郷 美潮さん

以前、沖縄の美術館で対話型鑑賞ツアーをしていました。そのとき声をかけてくださった参加者がとびラーさんだったのが、私のとびらプロジェクトとの出会いです。東京に住むことがあったら参加したいなぁという思いを持つこと6年。2020年から東京に住み始め、縁あって参加することが叶いました。

「自分の中で優先順位をつけること」、簡単なようでとても難しいものです。不器用な私は、仕事、子どもとの時間(PTAも)、とびらプロジェクトの時間のバランスを取ることがとても難しく、常に悩んでいた3年間だったように思います。

子どもと一緒にいたいけれど、次々と立ち上がる魅力的なラボに参加したい。実践講座やあいうえのに出たいけれど、仕事を入れないとお金が得られない。「私はどうしてここにいるのか?」と幾度も辞めようと思いました。でもある日、「都美さいきん行ってないね、行かないの?つまんないね。」と子どもが発した言葉にハッとさせられました。子どもにとっては、母親が美術館にしょっちゅう行き、何か分からないけれどいろんな人と話し合ったり考えたり、作品を見たり手を動かしたりすることが普通になっていたのです。一番身近な小さなひとに、このプロジェクトの本質を教えてもらった気がします。

特別鑑賞会、あいうえののうえのウェルカム、ダイバーシティ・プログラム:美術館でやさしい日本語…どれも思い出深いのですが、「ベビーとゆったり美術館」というラボで、乳幼児を育てている保護者向けのプログラムを実施できたことが一番心に残っています。きっと2021年〜2023年の自分だからこそできたのでしょう。だからとびラーになれたことに後悔なしです!とびらプロジェクトでの出会いや経験を大切に、温かなおせっかいを焼ける人になりたいと思います。

開扉を迎えて

腰原 好海さん

写真:中島佑輔

開扉を迎えて

腰原 好海さん

現在、私はとびラーの活動をお休みして、里帰り出産のため地元の福井に帰っています。今月(11月)、無事に娘が産まれてきてくれました。育児の合間に、この3年間の活動を振り返っています。

私は活動的なとびラーではありません。参加したプログラムやラボはそれほど多くはないし、お話をしたことがない方もまだたくさんいて、少しもったない3年間だったかもしれません。それでも、自分のできる範囲で楽しみながら活動をすることができました。

1年目の基礎講座をはじめ、鑑賞・建築・アクセス3つの講座は、どの回もとても内容が濃く、驚きや発見など刺激を受けることばかりでした。そして毎回、自分がどう感じたのか、今後はどうしていきたいのかということに立ち返ることができました。

実践の場として参加した「あいうえの」では、子どもたちとのやり取りがとても楽しく、また難しく、もどかしい気持ちで1日を終えていました。3年目に参加した「オレンジカフェ」でも、自分の立ち回りを反省したり…ネガティブなことばかりを思い出してしまいますが、同じグループのとびラーで準備をしたり、話し合いを重ねる「場作り」はとても楽しく、充実したものでした。

特に印象に残っているのは、2年目に参加したラボ「大人のミチクサビジュツカン」です。ラボのミーティングは毎回様々な視点から熱く意見が交わされていて、ラボメンバーのみなさんの「気づき」の感度の高さに驚きました。そんなみなさんに引っ張られて、自分自身も少し成長できたように感じています。

開扉を迎えますが、終わりではなくまた新たな始まりです。今後も人とアートを結ぶことにアンテナを高く張りながら、活動を続けたいと思います。最後に、とびラーで関わったすべての方へ、3年間どうもありがとうございました。

とってもいい3年間。

佐合井 紫織さん

児島虎次郎 《漁夫》 1905年 東京藝術大学蔵 写真:中島 佑輔

とってもいい3年間。

佐合井 紫織さん

とびらプロジェクトでの学びは、講座の中だけでは咀嚼しきれないものがたくさんあって、はじめはもやもやすることもありました。けれど、プログラムで参加者と触れ合ううちにふとした瞬間が訪れたり、ラボでの対話や、本音をぶつけ合いながらゴールに向かう中で、だんだんとわかっていく感覚がありました。今とびらプロジェクトのパンフレットを開いてみると、「学びと実践のサイクル」等々、うんうんうなづきっぱなしです。

とびラーになって、自分を見つめ直すことができました。基礎講座で「きく力」を学んで愕然としたり、鑑賞実践講座の作品研究で自分はこんなにも見ようとしていなかったのかと気付いたり。「どこからそう思う?」と問うことで、異なる考えにも納得できたり、より深く共感できるということを知ったのも衝撃でした。これまでの私はあらゆる場面で、そのまわりや奥深くにあるもの・こと・気持ちに気づくことなく歩んできたということ。きく、みる、もっと感じてみよう!と少しずつ意識しながら過ごしてみたら…今、小さな変化が起こりはじめています。なんかよかったな、じんわりうれしい、そんなふうに心が通う瞬間が増えて、人がもっと好きになっているような。人として、アート・コミュニケータとして、土台づくりができてきたような。

先日、高校生活最後の行事を終えていい表情をしていた息子に「とってもいい3年間だったね。」と声をかけたら、「おかーさんもね。」と思いがけない返答をもらい、ありがたい気持ちが込み上げました。メールの一文まであたたかなスタッフの皆さん、真剣で無邪気なとびラーのみんな、応募のきっかけをくれた友人・恩師、応募締切の夜に郵便局まで車を飛ばしてくれた家族、すべてに感謝です。

人の心を掴むための

アプローチ

佐藤 茉衣さん

人の心を掴むための

アプローチ

佐藤 茉衣さん

開扉冊子の文章、さあ何を書こうか…と思いながら3年前に書いた応募書類を眺めているのはきっと私だけではないはず。とびラーへの応募を決めたあのときに考えていたことと、いま考えていることががらっと変わった人もいれば、変わらず同じことを考え続けている人もいると思います。ちなみに、私は後者です。

「人の心を掴むためのアプローチ」は、応募書類の中で自分自身が使っていた言葉です。古典芸能、とりわけ文楽が大好きで、大学生の頃からずっと「もっとたくさんの人に魅力を知ってもらうためにはどうしたらいいんだろう…」と悩んでいた自分がいちばん考えてみたかったのが「人の心を掴むためのアプローチ」でした。とびらプロジェクトなら何かヒントをもらえるのでは?と思ったことが応募したいちばん大きな理由ですが、今こうしてこれまでの活動をふりかえってみると、何かどころか、本当に本当にたくさんの学びとヒントをもらったなと感じています。仲間のとびラー、スタッフ、来館者とのコミュニケーションの中には自分自身も心を掴まれる瞬間がたくさん詰まっていて、お互いの声をきき合ってみんなで一緒に考え、つくることの尊さを感じた3年間でした。

開扉はもちろん寂しいですが、とびらプロジェクトを通じて得た学びや気付きをさっそく古典芸能のフィールドでも活かしてみたいという気持ちもあって、これからが楽しみな自分もいます。なんとなく辞書で調べてみたら、アプローチという言葉には「対象や目的に近づく」という動詞の意味と「その場所に至る道」という名詞の意味があり、スキーのジャンプ台の踏み切るところまでの助走路もアプローチというそうです。とびらプロジェクトでの3年間を助走路として、大きなジャンプができたらいいなぁと思っています。

多様なとびラー活動を

経験できた期でした

篠田 綾子さん

写真:中島佑輔

多様なとびラー活動を

経験できた期でした

篠田 綾子さん

「やれる時にやっておいた方がいいよ」 とびラーになった頃に8期の方に言われた言葉です。2年目でやろうと思っていたことが殆ど出来なくなった8期さんの、正に心からのアドバイスでした。それもあり面白そうと思ったことには首を突っ込むことにしました。

コロナ禍では活動が出来なかったのではと思われがちですが、Zoom主体で立ち上がったラボの数と内容の多様さは今以上でした。時間も仕事の後で参加しやすかったです。建築の歴史や世界遺産のレクチャーのラボなど、様々な知識を持つとびラーたちがそれを惜しみなく提供してくれ有難かったです。また在宅だからこそ参加できた講座もあります。コロナ禍が転じて福となり、状況に合わせて柔軟に形を変えていったとびラー活動に参加出来たことはラッキーでした。とびらプロジェクトを立ち上げた稲庭彩和子さん・伊藤達矢さんから熊谷香寿美さん・小牟田悠介さんたちへのバトンタッチもあり、とびらプロジェクトの多様な姿をいちばん体感した期だと思います。 2年目でリアルな活動も増えてきて、3年目で8期さんから聞いた「昔はこうだったんだよ」が怒涛のリアル祭りとして押し寄せてきました。

そんなとびラー活動で、皆さんに提供できる知識もスキルも無い私が唯一出来たことはハードルを下げることでした。面白そうだけど自分には無理、と思う人を無くすことがミッションです。消しゴムはんこも、チクチクも、五七五も、ホワイトボードも、この程度でいいのかと皆さんが安心して参加出来るレベルをキープしました。いえ、上達しなかっただけですが。折角とびラーになったのに周りのキラキラに気後れしたら勿体ないです。興味があることには首を突っ込んでみてください。そして既にお気付きだとは思いますが、この原稿もハードルを下げました。何の教訓も名言もなく恐縮です。

学びの伸びしろ

柴田 翔平さん

学びの伸びしろ

柴田 翔平さん

とびラーの任期である3年という時間。これが中学生だったらグングン背が伸びて見た目にも明らかな変化が見て取れるとこでしょうが、20代後半の私の背は168cmから蓋をしたように変わりません。その代わり、私のとびラーとしての3年間は、中高大学生までとは違う「学び」に満たされた期間でした。 学生までの「学び」は、基本的には「未知のことを知る」という、前進、な学びでした。しかし私のとびラーとしての「学び」は、前進な学びだけでなく、「既知のものの未知の部分を知る」という、回帰、な学びもありました。例えば私は、とびラーになって初めて前川國男という建築家を知りました(前進)。そして学生時代、音大でクラシック音楽を学んでいた私が通い慣れていた東京文化会館や、神奈川県立音楽堂が前川建築であったことを知りました(回帰)。

そんなとびラー生活を音楽で例えると、サビは間違いなく、1年目の終わりに知った「自分の母校の建築が前川建築だった」という回帰の学びの瞬間です。学生時代の4年間は毎日見ていたのに全くそんなことは知らず、まさか卒業して数年後にそんな伏線回収が待っているとは思いませんでした。

この学びをきっかけに他の前川建築について調べてみると、まるで母校の建築の兄弟かのようにそっくりな意匠を持つ前川建築が全国にあることがわかりました。 遠く離れた場所なのに、設計した建築家が同じなら多くの共通点を持つ建物があることが面白くて、それから私は“建築沼”に浸かってしまうのです。 前進の学びは、自分を新しい世界に出会わせてくれたり、これからの自分の生き方を方向づけてくれたりします。回帰の学びは、これまでの自分の人生の価値を肯定してくれます。 「学び」の伸びしろに気づいた3年間でした。

フラットなつながり、

新しい世界との出会い

清水 美代子さん

フラットなつながり、

新しい世界との出会い

清水 美代子さん

—— とびラー生活のはじまりは?

オンライン&黙食時代。基礎講座も実践講座もほぼオンライン。「あいうえの」でやっと出会えた子どもたちのキラキラした瞳に、感動。リアルで繋がれる現在のとびラー活動は当たり前ではなく、本当に貴重なものだと感じています。

—— 印象に残る活動・つながりは?

「野外彫刻を楽しむ」という一般来館者向けのラボです。3年目になって、ようやく長い時間をかけて携わることができました。何回もトライアルやミーティングを重ねて、それぞれの思いをどう伝えるかということを考えさせられました。来館者に喜んでいただけたことはもちろん、メンバー同士のフラットなつながりの大切さも実感しました。

—— 新たな世界のひろがりは?

建築の世界に興味を持ったことです。今までほとんど関心がなかったのですが、2・3年目とびラーや同期の建築愛に触れて、なぜ?と調べていくうちに自分も引きずりこまれていました(笑)。建築を通して、建物だけでなく、人と繋がることができたのは自分にとっての大きな収穫となりました。

—— 開くとびらからのはじまり!

3年間の活動を通して考えることは、原点に戻って、ミュージアムで社会的課題と向き合えたのだろうかということ。「あいうえの」「ずっとび」「特別鑑賞会」ラボ等の活動を通して、様々な人と出会い、対話し、新しい発見があり、気づけば笑顔になっていた、そういう経験をさせていただきました。上手くいかなかったこともあります。一人ではできなかったけれど、自分にもできることがあると気づき、一歩進めた感じがしています。でもそれはまだ入り口にすぎないのですが。扉は開いてしまうけれど、これから何ができるかを考えるきっかけ、はじまりになりました。皆様に感謝しています。

「上手くやる」って

なんだろう

菅原 英子さん

写真:中島佑輔

「上手くやる」って

なんだろう

菅原 英子さん

年を追うごとに認知度が高まり、年々狭き門になってゆくとびラーへの扉。10期として晴れて仲間入りができた時の浮かれた気持ちは、今も結構鮮明に覚えています。私は公共施設に勤める傍ら、上野の春に咲き誇る桜の時期に開催する「東京・春・音楽祭」の企画の一つ、上野の街のあちこちでコンサートを開催する「桜の街の音楽会」のボランティアをしていました。ふいに聞こえてきた音楽に心が虜になったら素敵じゃないか、上野という街はなんて面白いのだろう、施設それぞれの本来の目的で来た人にもそうでない人にも、上野公園一帯にある文化施設を楽しんでもらいたい!と、とびラーになった当初は意気込んでいました。人材開発の研修設計などに携わった経験からファシリテーションが上手くなりたい、コミュニケーションを活性化する手法が知りたい、などちょっと内向きの邪な(笑)思いも持ちながら、いざ扉を開けたのですが…

今にして思うのは、とびラーって、「上手い」とか、「人よりちょっとアートに詳しい」とか、そういうことは全く重要ではない(全くではないですね、あんまり)ということがようやく腑に落ちてきた気がします。何かに対して優れていようと努力をすることはもちろん大切ですが、目の前にいる人と過ごす時間をどれだけ楽しいものにするか、その人のことをどれだけわかりたいと欲するか、ということの方が、知識をインプットするだけの学びよりも豊かなことなのかなあ、と、長いようで短かった3年の終わり間近になって思うことです。

あいうえのでのキラキラした子どもたち、ずっとびの、在りし日に思いを寄せるご家族、アクセス講座の現実と、自分の心との対峙。自分と、アートと、上野の街と。上手ではなかったけれど、繋ぎ目をつくることはできたかな?と感じています。

とびラー活動最後の

ふりかえり

高崎 いゆきさん

とびラー活動最後の

ふりかえり

高崎 いゆきさん

とびラー生活はとびラーになった時の期待と想像をはるかに上回る活動でした。

とびラー活動は、これまで私が浸ってきた仕事の世界とはかなり異なる世界観で動いていると感じました。ビジネスの世界ではプロセスは重要ですが、期限と品質と予算がフォーカスされ合理的に動くことが身についていました。とびラー活動は逆ですね。プロセスにフォーカスをあてるために期限は必須ではなく、たとえ完成できなくてもその過程での経験や思考が重要です。正直、その考え方にストレスを感じた時期もありました。しかし、みんなで試行錯誤しながら、紆余曲折を経て、それでも諦めずにいると、みんなのアイデアや行動力がギュッと一つに集約して、プロジェクトがグワーッと広がり進んでいく瞬間に立ち会うことが何回もありました。

特に印象的な体験は、2年目と3年目に『大人のサードプレイスとして都美を知ってもらう』を目的に行った『大人のミチクサビジュツカン』『おとなのOFF』ラボです。とびラーになって都美の真の価値に気づいたからこそ、是非やってみたいラボ企画でした。それこそ、とてつもなく紆余曲折しながら、とびラー各人の得意を最大限に生かして、スタッフの皆さんの強力なヘルプをいただき開催にこぎつけて、参加者の方たちが笑顔で帰って行かれた時の感動はこれからも宝物になると思います。

先日、公募展に出展されていた銀行勤務時代の上司と公募棟でばったりと会いました。私が都美でアート・コミュニケータとして活動していることをお話しすると、彼は目を細めて『それはとても素敵な活動ですね。それにとても楽しそうだ。今の高崎さんはとても穏やかでよい表情をしているのでよくわかるよ』とおっしゃいました。この言葉こそが、私のとびラーとしての3年間を物語っているのかなと思います。

自分にインタビュー♫

髙橋 由美子さん

自分にインタビュー♫

髙橋 由美子さん

—— これまでの仕事は?

銀行員→オーストラリア国立大学(言語学)日本語講師→英、独、蘭、ルクセンブルグ、米国→帰国→→→対話型鑑賞ファシリテータ(今は、高齢者施設・美術館・会社などでファシリテータとして対話型鑑賞の講座をしています。)

—— とびラー応募のきっかけは?認知症高齢者に対話型鑑賞をする仕事をしていたので、アートと福祉に興味があり藝大のDOORで学んでいた時に、とびらプロジェクトに興味を持ち応募しました。

—— とびラーになって変わったことは?

自分の視野の狭さに気づきました。認知症高齢者だけが特別ではなく、車椅子や視覚・聴覚障がいの方々、日本語が外国語の方々など、老若男女を問わず、多種多様な方々とアートを楽しむ機会を設けたいと思うようになりました。

—— 都美で得たものは?

沢山ありますが…特に一番鍛えられたのは「人の話を聞く」ことだと思います。世の中の人の意見を聞かない大人達に、とびらプロジェクトで対話を学ばせたい!

—— 嬉しかったことは?大人の文化祭みたいで毎日楽しいんですよ〜!特に、とびラー仲間とアートスタディルームで会話をしている時が一番楽しい。みなさん多才で協力的だから。先日、ラヂオのナビゲーターをやらせていただいて、中学校以来の夢が叶いました♡嬉しかったです。

—— 来年は何をしていると思いますか?

とびラーで学んだ「きく力」に磨きをかけて、対話型鑑賞の仕事をますます頑張りたいですね。それとは別に、今、地元の社会福祉協議会の方と外国ルーツの高齢者の方々の孤独・孤立対策で、気軽に集まれる「多言語カフェ」の立ち上げを模索しているので、来年の今頃は、その「多言語カフェ」と他のカフェと一緒に何か楽しい企画を考えていたら良いなと思います!楽しみです。

とびラー活動を振り返って

田村 朗さん

とびラー活動を振り返って

田村 朗さん

—— とびラーになったきっかけ

私は「aqiLa」という芸名で演劇やコンテンポラリー・ダンスなど身体表現活動をしています。その延長線上で演劇教育活動などもしてきました。そんな中とびらプロジェクトの存在を知りすぐに応募、とびラーになることができました。「大雪の中ダリ展を見るために箱根の美術館に行き、帰りのバスが来ず遭難しかけたこと」を面接で話してインパクトが残せたのではないかと思います。

—— とびラー活動の中で印象的なこと

活動の中で身体表現、体を使う要素が必要な際に「身体表現なら田村さん」と想起していただきお声がけいただいたことは楽しく印象に残っています。「自分だけができること」ができたと思いうれしく楽しい時間でした。

—— 課題

演劇やパフォーマンスの出演がコンスタントにあったため、この3年間とびらプロジェクトに他の方々のように頻繁に参加できなかったことが悔やまれます。

演劇では自分の意見や感想、稽古場で起きた良いことなどは顔を出してどんどん世の中に発信していきます。とびらプロジェクトで一体何が起きているのか、誰がどのようなことを考え、世界に対して問いたいものがあるのか。それを希望者は書いたり動画にしたりして発信し、誰でもそれを閲覧できるような仕組みが必要だと思います。

—— 開扉後について

開扉後はアート・コミュニケータとしてアートと市民はもちろん、演劇のような身体表現と絵画をはじめとするインスタレーションも繋げられるような活動ができればと思います。この文章を読まれた方で私に少しでも興味を持ってくださった方は「aqiLa 演劇」で検索してください(笑)。

人間の価値とは?から

見つけた、新しい扉

土田 華奈子さん

人間の価値とは?から

見つけた、新しい扉

土田 華奈子さん

とびラーになって、私は人間の価値について考えるようになりました。これまでは、自分が生きてきた環境や社会にとって、“自分は価値のある人間だ”と証明するように振る舞ってきたと思います。それは自分が生きていく術であったし、その時々の環境や社会に適合することが効果的であったからだと思います。しかしその反面、無自覚に「人間の価値」を固定化していたように感じました。そして自らが定めてしまった基準に縛られ、窮屈に感じてもいました。

そんな時に私は運よくとびラーになり、多様なとびラーと出会い、様々なラボに参加しました。講座・DOORの講義やプログラムに参加し、ゼミも企画するなかで、「はたして人間の価値とは?」という大きな問いに直面しました。そもそも、「人間と価値を結び付けてよいのか?」ということも考えました。未だにこの答えは見つけられていません。しかし、日常に溶けこんでいる、誰かがつくった前提に疑問をもつようにしました。“誰かにとっての価値”や“社会にとっての価値”、それは優先すべきことではないのかもしれない。とびラーになったばかりの頃、私は一生懸命に身につけてきた武器を重たく感じ、一度すべて捨ててみたいと思い、実際に捨てたものもあります。3年経った今は、重たいと思っていた武器が自分の身体になじんで、一部になったような気分です。

私がこれまでに経験したことや獲得したものは、誰かに見せびらかすためではなく、自分だけの人生のユニークな宝物だと思うようになったからだと思います。物事の見方や捉え方は変えようと思ってもなかなか変えられないけれど、何かの拍子に変わることがあります。とびラーはそのきっかけでした。そしてこれからも、見えていなかった扉をあけて、自分の世界が広がっていくのを楽しもうと思います。

建築と彫刻と自然に囲まれ

中村 宗宏さん

建築と彫刻と自然に囲まれ

中村 宗宏さん

—— 初めての油彩画で「模写美術館」

2023年秋、「模写美術館」とびらプロジェクト編に参加しました。印象派の作品を模写して語り合うというもの。作品の画像を何日も何回も凝視して筆を動かすと、筆触やスピード、色遣いの特徴がわかってきたりして、画家に親近感を覚えました。絵具の匂いを嗅ぎ、筆がカンヴァスをこする音を聞きながら解像度が格段に増していき、作品の本質に近づく感覚。画家と絵画の隙間に滑り込んでみる経験。後の語らいで、他のメンバーからの今までと風景が違って見えてきたという話が印象に残っています。

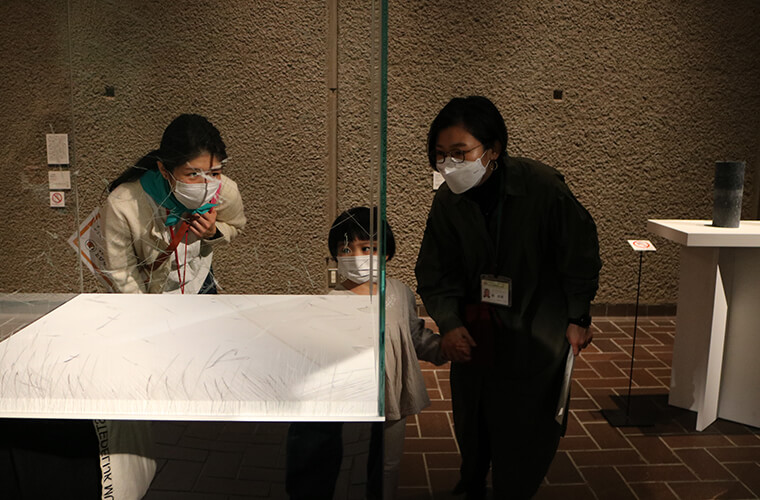

—— 以前からやってみたかったこと

その一つが野外彫刻との対話です。2021年6月末野外彫刻の一般来館者向けプログラムに案内役で参加しましたが、もっと楽しめるやり方を工夫できると思っていたところ、2023年秋に「都美の野外彫刻を楽しむ」というプログラムにファシリテータ、全体見守りで2回参加しました。ラボを丁寧に積み重ね、小さな立体物を使ったアイスブレイクから最後のふりかえりまでメンバーと一緒にやりきりました。その時全体見守りをやらせてもらったことで、3年目になったのだなと実感しました。打ち上げで飲んだビールのこの上ないおいしさ!

—— 建築ツアーがきっかけで

ツアーの練習日に見つけたものがあります。左の写真を見て何かに気がつきませんか?…壁の二つの■、彫刻の〈円柱の領域〉、イチョウの枝と葉っぱ、それぞれが目、鼻と口、髪の毛…そこに一つのおもしろい顔が!建築と彫刻と自然が織りなす総合芸術?ここがなごめるおすすめスポットでした。都美にはほかにもおもしろい顔がありますよ。

—— これから

もちろんアートを楽しみ、これからもコミュニケーションは続きます。

つながっている実感が

よりしなやかな日々に

並木 彩さん

つながっている実感が

よりしなやかな日々に

並木 彩さん

とびラー生活を振り返って、特に「車いすで楽しむ都美散歩」ラボと「コツコツラボ」が印象に残っています。「車いす」ラボは、まさにとびらプロジェクトでやりたいと応募用紙に書き綴っていたことでした。山あり谷ありで実施まで1年近く掛かってしまったのですが、4組の車いすユーザーさんをお迎えできて嬉しかったですし、本番までプチ勉強会などを通してみんなで学びを深めた時間も大切な思い出になりました。また「コツコツラボ」は、毎月みんなのコツコツ報告や共有したいことを聴けるのが楽しみで、とびラー3年目をほっこり温かなものにしてくれました。1人だったら難しかった小さな頑張りを積み重ねることができて、さらにその報告を話したい/聴いてくれる、そんなコツコツ仲間がとても大きな存在だとしみじみ感じていました。

とびラーになる前は、ひょいっと外出するのが難しくなっていたところに、コロナ禍も相まって、視野がぎゅっと狭くなってしまっていた時期で…。砂漠の中に取り残されてカラカラに乾いているような、凪いだ海に溺れてしまいそうな、そんな気持ちでした。でもこの3年間で、講座やとびラボでご一緒したり、掲示板やホワイドボードでエールを送ったりできる仲間が新しくできて、どこかでちゃんとつながっているという実感が、日々の暮らしを今までよりしなやかにしてくれている気がします。

とびラー生活のおかげで新しい楽しみも増えました。「とびラー575句会ラボ」をきっかけに始めた俳句もその1つです。誰かと一緒に活動することで、思わぬ方向に人生がちょっと広がるのもいいなと思いました。

とびラーのみなさま、スタッフのみなさま、ありがとうございました^^

とびラーになって、

救われました

野口 真弓さん

とびラーになって、

救われました

野口 真弓さん

いちばん印象に残っているラボは、いちばん最初に参加した「ベビーとゆったり美術館」です。赤ちゃんを連れた保護者の方に寄り添った鑑賞プログラムを企画しました。とびらプロジェクトには以前「ベビーと一緒にミュージアム(通称:ベビミュー)」というラボがあり、私もとびラーになったらベビミューをやりたい!と思っていました。集まったメンバーで手探りしながら1年以上かけて、2年目の6月に一般の方に向けたプログラムとして開催することができました。実施できたよろこびも大きかったですし、その過程で、自分自身の傷ついていた心が浄化されていくのを感じました。

私自身、こどもが生まれてから美術館に行きづらくなった経験があります。勇気を出して行ってみようと思っても、調べると授乳室がなく問い合わせた電話の対応も冷たくて、来ないでと言われているように感じて落ち込んだことがありました。「おいでよ」「一緒に行こう」って言ってくれる人がいたらどんなに心強かっただろう。このラボでは、かつての自分に手を差し伸べているようでした。

基礎講座で「美術館は社会装置」という話をきいた時は、目から鱗が落ちる思いでした。赤ちゃんを連れて美術館に行けないのは個人的なことだと思っていましたが、それは社会の問題でもあるのだと知りました。そのほかにも基礎講座や実践講座では新しく知ることが多く、視野が広がりました。

私は2回目の応募でとびラーになれたのですが、幸運なタイミングだったと思います。とびラー、スタッフ、プログラムでご一緒した来館者のみなさん、たくさんの出会いに感謝しています。そして、休みの日なのに一人上野へ出かける私を送り出してくれた夫と娘たちの協力があったからこそ。次の3年は、娘たちとの時間を大切にしたいと思います。

積み上がったこと

~仲間・建築・きく

橋本 啓子さん

積み上がったこと

~仲間・建築・きく

橋本 啓子さん

とびラボ(師の建築ツアーを駆け込み体験!/大人のミチクサビジュツカン/おとなのOFF/ヤカンツアー)で、学びと苦楽を共にした8期~12期の皆さん、めんどくさい言い分にめげずに付き合ってくださったスタッフの皆さん、出会いに感謝です。とびラーやスタッフの皆さんとの、旅行・遠足・飲み会、本当に楽しかったです。開扉してからも、お付き合いください。ひとまず誘ってみる。これが豊かになるポイントだと思います。

—— 建築

1年目の冬に、何となく参加したトビカン・ヤカン・カイカン・ツアー。沼の始まりはここからでした。とびラーによって内容がまちまちのツアー、その自由さに惹かれました。そして、前川國男→近代建築→建築全般+タイル→とびラー外の建築普及活動へと深みにハマって行きました。建築実践講座は勿論、個人的につながった多くの建築家の方々から学ばせていただいたこと、建築好きの仲間ができたこと、建築の奥深さを感じられたこと、全くもって至福です。建築関係については、今後の人生の大切なテーマの一つとして育てていこうと思います。

—— きく

講座をきっかけに、「きく」の門戸を叩きました。きくことに関しては本職でかなりトレーニングを積んできましたが、それとは一味ちがう「きく」を学び実践しています。VTSも絡めつつ「きく」を深めること、ここで出会った仲間たちも財産です。

最後に。とびラーになったきっかけは、コロナを機に人生未着手の「ボランティア×学芸員で何かできないか」でした。それっぽい志望動機も書きました。しかし、蓋を開けてみると思いもよらない方向に転がっていきました。仕事もプライベートも、迷ったら面白そうな方に。そのなれの果てが今ここ。悔いなしです!ありがとうございました。

2024.3.30. 22:22便

藤牧 功太郎さん

2024.3.30. 22:22便

藤牧 功太郎さん

Dear All !

今日は、ありがとうございました。どんな扉が開いたのかな?その謎を残して出発します。「誰かとおしゃべり」しながら、片道切符の道行きへ、「575」を詠みながら。「とびラボを紹介するラボ」、「今さら自己紹介ラボ」、それは自分の扉を開くこと。そこで何かを「企む」こと。流れゆく風に心を開けば、夜の静寂のなんと饒舌なことでしょうか。2022年2月22日22時22分、とびラボ21年度〈わたしのマイスカイホールを贈ろう〉マイスカイホール・バーチャルミュージアムを創設。そこを訪れると意外なお宝が隠されています。初めて「この指とまれ」をして立ち上げたラボがこの「わたしのマイスカイホールを贈ろう」なんです。マッキーさん、コータローさん、ディーンさん、マシンガンホワイトボードライター、いろんな顔のある人なのね。

—— GIFT&GIFT

当時は、「GIFT&GIFT」がキーコンセプトだったと思います。コロナ禍の中、エスプラナードをオンラインで巡る「トビカン・オンライン・フライトツアー」もとびラボで試しました。「ボストン市庁舎」、「ニュー・トーキョー・ツアー」の映画鑑賞ラボもいたってシンプルだけど心に残ります。

—— おせっかいマインド

「トビカン・スポット・ムービーらぼ」では建築ツアーの映像化のつもりが、二転三転宙返りして、第1回基礎講座で、映像とラップでガチのライブになりました。これも「おせっかいマインド」のなせる業か?一連の「誰かといっしょに美術館」シリーズ、鑑賞ピクニックと相まって、遠出も楽しかったね。冒険ノートは5冊目へ。

—— 誰かといっしょに

私たちは夜空の星々なんです。朝を迎えると見えなくなります。でも、私たちはそこに存在しています。いつもいっしょに居るのです。いつもの、あなたにありがとう。

メキシコとわたしのとびら

古川 実季さん

メキシコとわたしのとびら

古川 実季さん

大学院進学とともにスタートしたとびラー1年目は、大学院生活との両立に悩んでいたことを覚えています。ちょうど自身のメキシコへのアート留学の予定も決まり、「活動出来なくなっちゃうし、今とびラーを辞退した方が良いのかなあ〜」なんて考え込む日もありました。そんな中、メキシコ留学に興味を持ってくれたとびラーさんとお話ししたことがきっかけで、アート・コミュニケータとメキシコでのアート留学とが、なんだか繋がりそうだ!という可能性を感じることができ、当時の私は辞退ではなく、活動休止することを選びました。

留学期間が終わり、とびラー活動を復帰すると、びっくりするような出会いがたくさんありました!自身の留学先であったチアパス州に滞在制作をされていたことがある、荒木珠奈さんが東京都美術館で展示をされることを知った日は、胸の高鳴りが止まらなかったです!荒木珠奈研究会ラボの中で、自身の留学体験をお話させてもらった時間では、ラボメンバーのみなさんとお話しする中で、留学で感じたこととはじまり展の作品とが繋がるように感じる瞬間をみなさんと共有でき、なんだか素敵な宝物をもらったような気持ちになりました。当初「とびラーの活動が出来なくなっちまう!」と心配していた活動休止&留学体験は、とびらプロジェクトに関わる色んな人たちや空間によって、いつの間にか作品や人を繋ぐきっかけへと変わっていました!

「3年目だけど経験無さすぎてラボの進め方自信ないよ〜!」と嘆く私を根気強く引っ張ってくれた方々に助けられながら、時には一緒に楽しく、時には真剣に話し合い…。たくさん活動することはかなわなかったけれど、素敵な宝物や気づきをもらった3年間でした!そして、ここでの出会いは今後も続くのだな〜と思うとワクワク!

社会を楽しく

しようとする人達

松本 千夏さん

写真:中島古英

社会を楽しく

しようとする人達

松本 千夏さん

とびラーとの出会いは、6年前に行った展覧会で、たまたま手にしたフライヤーからです。当初、「美術教育の現場で、近所の図書館や本屋の様に手軽に美術館を利用できたら学びも大きいことだろうし、自分のテーマであるコミュニケーション力を高められれば、美術館で老後は楽しくなる」とフワッと感じていました。私の中だけで思っていたことが、一つ一つ実現されていくのが「とびラーってすごい」と思うところであって「well-beingってこういうことだろうな」ともラボや講座に参加する度に感じました。その思いの余韻に浸って帰路に着くのが心地よかったのと、気付きの貴重な時間となりました。それは心地良いことばかりではなく、言葉でのコミュニケーションの難しさを改めて知る3年間でもあり、一時期は講座の中のシェアタイムが苦しくなってしまったことも正直ありましたが、「会話、対話、コミュニケーションにこだわり過ぎて苦しくなるのであれば、手放すことも有り、別の方法がある」と思えたのも、この気付きの時間であり、自分ごとのように問うてくれた、とびラーの存在があったからだと思います。

ポートレートの写真は「えがおをみせてよ」ラボで、10期の金ちゃん(金城 明日美さん)が撮影してくれたものです。このラボは、私にとって相手をリスペクトする気持ち、人を好きになることを知るラボでした。この写真を見た時に、自分のことが「好き」と思えました。以前から、表現について、「作品ありき」と考えていましたが、「人となり」は表現に表れることを改めて知ることができました。まだ明確ではないけど、「あの時のあのあれ」とつながっていることに気付く日が楽しみです。

忘れ物をみーつけた

宮林 常崇さん

忘れ物をみーつけた

宮林 常崇さん

人事異動とコロナ禍で自分の時間が取れるタイミングが訪れ、そう遠くない第二の人生に向けて何か始めようと思っていたところ、偶然にとびらプロジェクトを発見し、思い切って応募してみました。学校では音楽と美術が大の苦手(もはや嫌い)で、友達にアート好きが一人たりともいない私にとって、この3年間は何もかもが初めて知る世界でした。

偶然飛び込んだ世界であるものの、せっかくやるのだからといくつか目標を定め、最初の1年は充実して取り組めたものの、思いがけず仕事が人生史上最大のモテ期を迎え、残り2年間はたまにメールを読むのがやっとの日々でした。とびラボを途中で離脱したり、急な仕事で本番を欠席したり、掲示板を一度も書いたことがなかったり、とびラーの皆さんには本当に迷惑ばかりかけていました。それでも久々に顔を出すと、優しく声をかけてくれる同期やスタッフの方々の温かさは、社会人生活でカラカラになった心へ一滴の水分となりました。今では乾いた心を癒すため、出張先で時間を捻出してアート鑑賞をするようになった自分にただただ驚きです。

そんな活動状況のなかで、特に あいうえの の活動が印象に残っています。外国にルーツのあるお子さんやマンツーマンのフォローが必要なお子さんと一緒にアート鑑賞をする機会に恵まれました。子供にアートを教える、のではなく、一緒に鑑賞する、という活動は、日常の仕事中心の生活で凝り固まった価値観をまっさらにしてくれて、これまで気づかなかった自分の新しい強みを発見する機会にもなりました。こんな自分でもいろいろな世界で役に立てるのではないか、今ではそんな気分で過ごせています。

「コミュニケーション」って

なんだろう

牟田 真弓さん

「コミュニケーション」

ってなんだろう

牟田 真弓さん

—— コミュニケーション方法と距離感

「とびラーの3年間って一体なんだろう」と、とても不思議な気持ちでいます。仕事では効率や生産性等を意識していますし、トップダウンな指示が多いのですが、それとは全く違う方法で話し合いが進んでゆく。年齢も生活背景も違う人達がその時出せるbetterな内容を話し合って進んでいくんです。東京都美術館へ通いながら「あーでもない、こーでもない」と沢山の方と顔を突き合わせて話し合った時間はかけがえのないものであり、人とのコミュニケーション方法や量、距離感を考えた3年間となりました。30代の今の私と60代の私とだったら、コミュニケーション方法や深く関わっている人、そして参加するラボも全然違ったんじゃないかな。

—— 印象に残っているラボ

印象に残っているラボは「おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん」です。「学校がしんどい」と思っている小中学生対象のプログラムですが、過去の自分がまさにそのような学生だったので、その時の自分と出会い直しているような感覚になりました。過去と今の自分をオープンに話すことで、参加してくれたお子さんや保護者の方と語り合う内容が変わっていき、その時間はとても貴重なものとなりました。家でも学校でもない、あなたの居場所の一つに美術館があるということが伝わるといいな。どうか美術館が灯火のような場所になりますように。

あとは3年目の最後にLGBTQ+に関するラボを「この指とまれ」したことが自分の中では大きいです。過去のラボを調べた限りではセクシュアルマイノリティについて話し合うものは無かったので、「この指とまれ」する時は緊張しました。このラボに多くの方が気にかけてくれたり知識や情報の共有をしてくれたので、これを機に次のラボへと繋がっていくといいなと思っています。

自分の立ち位置の

確認ができた3年間

森 淳一さん

自分の立ち位置の

確認ができた3年間

森 淳一さん

最初にお礼。スタッフのみなさんには甘えてました。愚痴とか文句とか色々、聞いてもらって。ホントに感謝しています。プロジェクトルームは居心地が良かったです。開扉しても乱入します!

とびラーの方々には「自分がなんなのか」ということを気付かせてもらいました。京都で育ち就職して福岡から東京に転勤。東京には個人的な人間関係がなく、家庭と職場が私の居場所でした。この2つしかなかったところのとびラーです。今まで接してる人たちと全く違うし、結構な違和感でしたね。会社の肩書や実績がなくなったら、人としての魅力がないと人から相手にされないということ。自分から飛び込んでいかないといけないこと、これを定年前にわかったことが一番の収穫でしたね。また、一生付き合える仲間と出会えたことも大収穫です。3年間、有意義でした。

とびラーになった理由は、アートに接するハードルを下げたいと思ったからです。私はアートに出会い働きながら大学院を修了しました。それによって、わたしの人生は変わったと思います。それだけ、アートは人にとって大切なものなんです。妻は知人に「美術館に行くなんて、高尚な趣味をお持ちですね」と言われたそうです。一般的なアートの認識はそんなもんですよ。それを生業にしている音楽の力で、ちょっとでも変えたかったです。でも、できませんでした。ここは反省点。開扉後の課題です。

最後にヒールの森から一言。「怖い」とかたまに言われますが、結構、傷ついていましたよ(笑)。大事なことは二つ!「挨拶する」「時間を守る」は絶対に大切です。これが当たり前にできるともっと素晴らしいチームになると思います。そして、沢山、アートを観てください。

とびラーの魔法

矢野 聡子さん

とびラーの魔法

矢野 聡子さん

とびラーを知ったのは都美で開催されたTURNにサポーターとして参加したことがきっかけです。TURNでは、自分の見識の狭さ、ステレオタイプな考え方に気づくことができました。もっと多くのことを学び、知り、経験したいと思い、とびラーへ応募しました。

そうしてとびラーになったばかりの頃、3年目を迎えたとびラーから言われた言葉。「楽しくなければとびラボじゃない」「3年間くらい全力でやらなくてどうするの」この言葉をずっと思いながら3年間を過ごしました。

「楽しいとびラボ」は自分自身が楽しむことはもちろんですが、参加者が楽しいと感じてくれるような場づくりのことを指しているのかもな、と気づいたのは3年目です。人と正面から向き合わず、いつもひとりよがりだったなあ、って今更ながら思いました。そして何をもって全力とするかは人それぞれですが、私の3年間は余計な力が入りすぎでした。

人と交流することが苦手なくせにどこにも属していないと寂しくなるというめんどくさい私ですが、とびラーである間は魔法にかかったように以前とは違う自分がいました。

開扉後は魔法は解けてしまうかも。でもとびラーであった記憶はこれからの支えになってくれそうです。

みなさんとお会いできてよかった。ありがとうございました。

人生100年時代を

生きられそう

山﨑 万里子さん

写真:中島佑輔

人生100年時代を

生きられそう

山﨑 万里子さん

とびラー活動3年間は私にとって人生100年を見据えた学校でした。通常は大学をおえると学校とは縁がないものですが、私の年齢(還暦)でここまで学び充実した日々を送り様々な年齢の素敵な方々と交流できることになるとは!

「障がい者」「高齢者」「子ども」を取り巻くコミュニケーション、これが私の関心事。今後も考え続けていきたいテーマと向き合う考え方や経験をいただきました。「ずっとび」「アートリサーチャー」「Wonder×Wander」「Walls & Bridges展を鑑賞する掲示板」「ベビー」「描くことで話をするArt Land」「暮らしの彩りおとな美術館」「高齢者とつながる」「源氏物語を読む」「みんなでみる美術館」「二つのマティス」「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ展を語り合う」「Chim ↑Pom展・鑑賞ピクニック」「とびのくまがいさん」「コムタンドットコム」「私の鑑賞法」「エスプラナード」一つ一つが懐かしい…仲間と活動する楽しさ・深さを感じました。

この3カ月「模写美術館」ラボに参加しています。模写することで作家とまなざしを共有し描くことで鑑賞を深めました。模写美術館は今後も続いていくラボになりそう…最後にそんな活動に関われうれしいです。

3年間駆け抜けたような気がします。正直少しゆったり歩きたい。そして、これからも鑑賞実践講座で学んだVTSや、「模写美術館」などのとびラボで学んだ非言語の感覚を大事にする鑑賞など色々なアプローチによる鑑賞の場をつくることができるアート・コミュニケータになれたらいいな。何歳になっても、何か美術館と関わることをしていたいな。なんとなく出来そうな気がします。だって仲間がいっぱいいるとびラーなんだもん。

色々な人に会える場所

山根 理乃さん

色々な人に会える場所

山根 理乃さん

とびラー活動を振り返って思うのは、「周りの人に恵まれたなあ」ということです。具体的には、マイペースな活動を見守ってくださった方が周りに居てくれたことに、本当に感謝しています。3年間私生活がなかなか落ち着かず、元々キャパがあまり大きくないこともあって、活動のある日の朝は「よし……頑張って都美まで行くぞ!」と毎回気合を入れていたのですが、いざ美術館まで来ると、あまり顔を出さない私のことを覚えていて声をかけてくださる方、ラボに誘ってくださる方……とにかく、「いつ来てもOK」とウェルカムな感じを、スタッフの方を始め、とびラーのみなさんが作っておられるのだな、と感じました。

また、そういった空気の中、率直な気持ちを話せる場があったのも嬉しかったです。様々な社会的な立場の方と、同じテーマで対等に会話できるのは、本当に新鮮でした。普段近しい人に話せないような考えや悩みもふっと口に出せたりできるような場所でした。ラボやイベントがなくても、都美に来ることが楽しみになりました。

3年前に、前プロジェクトマネジャーの伊藤達矢さんが「自分の活動を自分自身でデザインしてほしい」とおっしゃられて、「よし、無理しない範囲で、私なりの方法で美術館に行こう」と思い、その通り、自分にできる範囲での活動量になりましたが、そのなかで色々な人と出会えて本当に実り多い3年間でした。

都美での活動はあまり多くありませんでした。その代わり、とびラーの活動で学んだことを、美術館の外に持っていくことが、私のできることなのかなと思っています。開扉するのは寂しいですが、都美の外でこういった場がどんな風にしてできるのか、考えていきたいなと思います。

とびラー活動を振り返って

山本 順子さん

写真:中島佑輔

とびラー活動を振り返って

山本 順子さん

とびラースタートは、「とびラー新聞ラボ」でした。1年目で何もわからない中で「とびラー同士のコミュニケーションを円滑にする活動を目指す」という言葉に、グッと来ちゃいました。ここでは、掲示板・ホワイトボードの書き方を教わりました。「楽しくなければラボじゃない」という名言(!?)も体験しました。

そして、自分がそうだったように、「美術館は敷居が高くて、ちょっと…」や「障がいのある人には難しいかなぁ」とかの思いを少しでも小さくできたらという思いが、紆余曲折の中で原動力になりました。

とびラーになって初めて知った対話型鑑賞。何より自分が参加して楽しみを知りました。ファシリテータが選んだ一枚の絵を見ながら、参加者がその絵を見て発見したことや感じたことについて話すというプログラム。同じ絵を見ても、参加メンバーが違うと、全然違った意見が出てくるのです。今まで聞いたことがない解釈もたくさん出てきて、聞いていてとても楽しかったのです。自分が知っている解釈とは違って、なるほどこういう見方もできるなあと新たな視点で見ることができました。以前はどうしても正解を探してしまうところがあり、絵をじっくり見るよりも先に横にある作者名や作品名解説などを読んでわかった気になっていることが何と多かったことか。「さっさと正解を探したい病」だったかなぁ(笑)。この3年間で、もっと多様な見方ができるようになった方が心豊かになるだろうなと新たな鑑賞の仕方を学びました。

年に数回「聴覚障害者のための歌舞伎鑑賞教室」の活動を行っていますが、美術館にあまり足が向かないと聞きます。これからは、そんな聴覚に障害のある方(特に手話がわからない方)にも対話型鑑賞を体験してもらえたらという思いがあります。

その一助になりたいと考えています。

いろんな方向から

眺めてみる...

若村 眞佐代さん

いろんな方向から

眺めてみる...

若村 眞佐代さん

「今どんな気持ち?」とびラー生活の残すところ数か月前に、10期のとびラー仲間から来たシンプルなメッセージ。

たくさんの思いの中で、一つだけ挙げるとすると、「あっちからもこっちからも眺めてみることが日常になったなあ」と思ったことです。

3年間で、とにかく話しあう時間が膨大で、同時に「聞く」ことも、とても大切にしていることが、とびラーそのものだと思います。そして、その時間の中で、なるべくたくさんの方向から見るようになったと思います。

1年間に最大二講座受けることができる実践講座の中で、私が3年間連続して受けたのが「アクセス実践講座」でした。社会課題に関わる状況・活動を知ることで、今まで一方向からしか見てなかったという気づきが多かったです。毎年内容が違いましたが、同じ先生の講座では、前年の自分には響かなかったことが響くようになっていたり、本質を知って見方を変えてみると、明らかに考えが深まっていく感覚がありました。

そして、とびラーになってやってみたかった子どもたちのプログラムで感じた「見方を変えてみる」ことの大切さ。美術が必ずしも好きな子どもたちばかりではない中で、どうやって楽しんでもらう?と、メンバー内でたくさん話して、考えてみた1年目。自分の子どもの頃がそうだったように西洋美術に興味がなくても、興味がないことを知って帰るというのもいいのではないのかな?と思い始めた2年目。好きなことと同じくらい、興味のないことを知るのも大切な財産になるからと思いながら、同じ空間での対話を大切にしてみた3年目。

きりがないほどありますが、「いろんな方向から眺めてみること」の大きな財産は、とびらプロジェクトの様々な活動が絡み合っていただいたギフトです。

とびらプロジェクトってなに?

活動紹介

アーカイブ

お知らせ・募集

インタビュー