2017.01.22

週末にご家族でお出かけしようとした時、どこに行きますか?公園、動物園・・・でも美術館は敷居が高いなぁと思われる方もいるかもしれません。この企画は、美術館をパパとこどものお出かけの場所にしてもらおう!子育てをきっかけに大人達にも美術館が身近に楽しめる場所になったらいいな、という思いから始まりました。

今回、とびラーでトライアル企画「パパトコ・ミュージアム」を開催しましたので、その様子をお伝えします。今回の企画は、東京都美術館から近い、国立西洋美術館の常設展を親子で鑑賞してもらい、その結果を絵本にまとめるという内容です。とびラーの紹介で、3組のパパとこども達、ママも併せると9人の方々に参加いただきました【こども4人(1才2人、4才、6才)/大人5人】。

まずは東京都美術館に集合。とびラーからの挨拶、企画の目的や流れをお話した後、自己紹介タイムです。

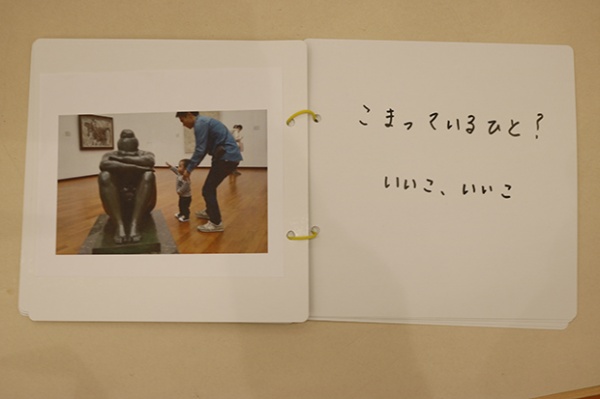

そして、国立西洋美術館に行く前の予習として、紙芝居をしました!紙芝居の中では、パパとこどもが国立西洋美術館に行きます。そこで見つけた9つの作品を紹介しながら、とびラーから「絵の中に何を見つけたかな?」「この絵は何に見えるかな?」と問いかけていきます。「桃を見つけた!」「赤い丸は地球?梅干し?」こども達も元気に参加してくれました。紙芝居は、参加者の皆さんにこれから鑑賞する作品を楽しんでもらうきっかけにしていただければと思って作ったものです。

次に、いよいよ鑑賞です。参加者の方々は、親子3組がそれぞれとびラーと一緒に国立西洋美術館に行き、作品を楽しみました。国立西洋美術館では、紙芝居で紹介された作品を見つけて、駆け寄っていくこどもも。初めて見る作品もたくさんあります。こども達が作品を見てどんな反応をしてくれたでしょうか・・・大人にとって意外な反応もたくさんありました。

そして鑑賞を終えて、再び東京都美術館に戻ってきました。皆さんそれぞれ一休みしながら感想を話されています。鑑賞後、絵本づくりで使いたい写真を5枚程選んでもらい、メールで送信していただきました。

休憩後、パパとこども達で鑑賞を振り返り、絵本づくりを行いました!こども達が作品を見た時の感想も取り入れて、作品や鑑賞時の写真、また一言を書いたアルバム形式の絵本を作成していきます。宗教画を選ぶこどももいます。「この杖がかっこいい!」

最後に、パパとこどもで作った絵本を、参加者の皆さんの前で発表しました。

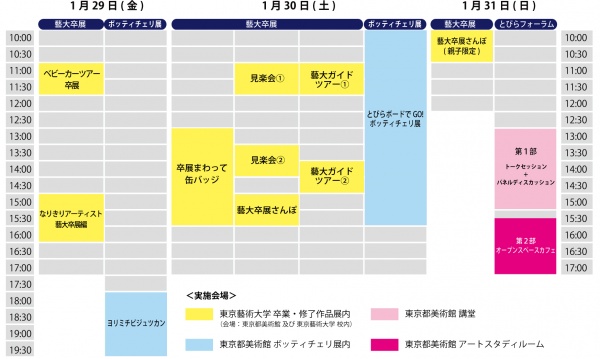

彫刻もありました。困っているのかな、「いい子、いい子」と頭をなでてあげる子も。

大好きな果物も見つけてくれました。

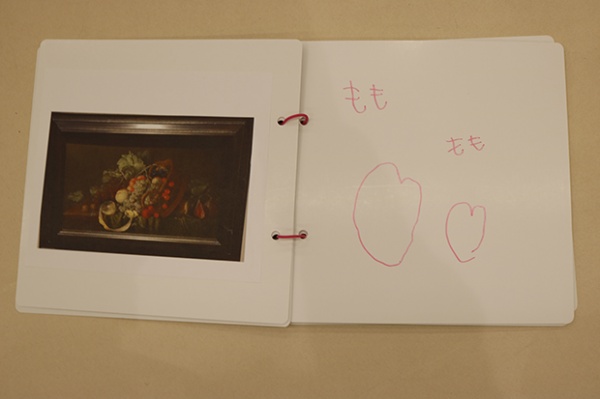

皆で行った記念写真も絵本に。

トライアルを振り返って、参加したパパ達からは、「最初の紙芝居でこども達が作品に興味を持ってくれた」「絵本を親子で話しながら作ることができて良かった」「こどもが作品を見た時の反応が楽しかった」「美術館を親子のお出かけ場所にできるかも」との感想をいただきました。終わった後、参加してくれたこども達が絵本を大切に抱えて、喜んで持って帰ってくれた姿が印象的でした!

今回はトライアルでしたが、参加してくださった方々、本当にありがとうございました!鑑賞の前後に紙芝居と絵本づくりをすることで、パパもこどもも興味を持ってくれたり、鑑賞を親子で楽しむきっかけになったり。企画したとびラーの私達にとっても、パパ達、こども達の思いもよらない作品の見方を教えていただき、また素晴らしい絵本づくりに感動し、楽しい時間となりました。今後も美術館をもっと色々な方々に楽しんでいただけるよう、様々な企画に活かしていければと思います。

執筆:松山大美(アート・コミュニケータ(とびラー))

とびらプロジェクトに参加して1年目、多様な方々との出会いに感謝しています!

2016.11.20

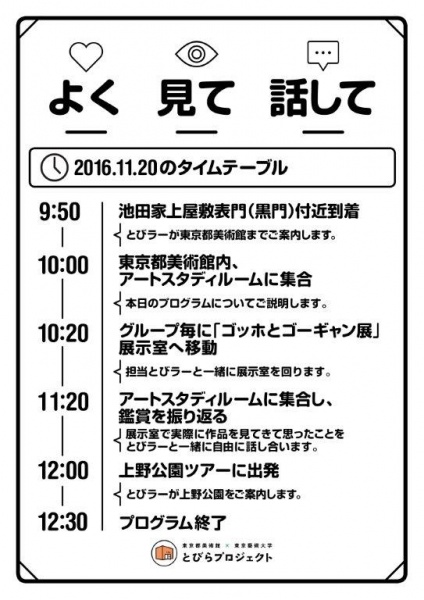

「よく見て話して」は、何かのきっかけで都美にやって来た人達ととびラー達が共に過ごすことで、美術館を訪れた経験をより豊かなものにしていただくための活動プログラムです。

プログラムの実施

11月20日(日曜日)千葉県の長生村から37名の方々が「ゴッホとゴーギャン展」を見学に来ることになり、プログラム「よく見て話して」を実施することになりました。

参加者の特徴

参加者の中には「ゴッホとゴーギャン展を見たい」という人達ばかりではなく、「見学会ツアーに参加して美術館に行ってみたい」という人達もいます。また、「初めて美術館に行くのに、一人で行くより村の見学会ツアーの方が安心」という人達や、「友達に誘われたから」という人もいます。

年齢層はこれまでのとびラボに見られなかったご高齢の方々です。

(40歳代2名、50歳代3名、60歳代9名、70歳代20名、80歳代3名)

その他、いくつかの特徴があります。

・広報誌による募集なので、参加者同士知らない人も多い

・夫婦8組、親子1組を含む

・男性10名、女性27名

・美術館デビュー7名、これまで都美を訪れたことがある15名

参加者に合ったプログラムを考える

今回、長生村の企画の主旨は「展覧会見学会」なので、作品鑑賞をメインに新たな体験の機会を作るプログラム内容にしました。また、年齢の高い方の参加申し込みが多かったので、移動時間に余裕を持たせたスケジュールを考えました。

「作品鑑賞の前に、学芸員さんによるゴッホとゴーギャン展の見どころについてのレクチャーを受ける」、「少人数のグループに分かれて作品鑑賞と振り返りを行う」などの体験活動を盛り込みます。

また、都美のある上野公園内の文化施設を知っていただくため、とびラーによる「上野公園ツアー」をプログラムに加えることにします。

プログラム内容を伝える

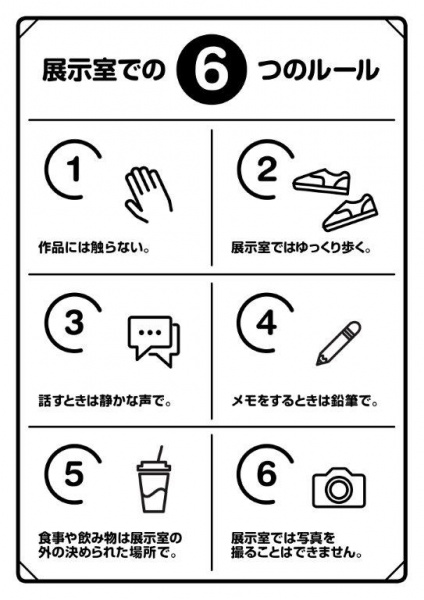

プログラムにスムーズに参加し充実した鑑賞の時間を持つために、村から都美に向かう移動時間に参加者の皆さんに鑑賞の準備をしていただきます。大きな文字で見易く作った資料を使い、プログラムの内容を具体的に伝えます。展示室でのルールについてやさしく書いた資料を使い、初めての方でも躊躇することなく展示室に入れるように説明をします。これまで美術館に行ったことのある方でも、見易い資料です。

展覧会の図録を、事前に見ることはあまり無いことですが、全員に展覧会の図録を回覧して、これから行われるプログラムへの興味や作品鑑賞意欲が高まるよう工夫をします。

また、今回のプログラムでは18名ものとびラー達が一緒に活動することを伝え、これによってプログラムへの期待感と親近感が生まれたと思います。

また、終了後にアンケートへの記入をお願いし、体験を振り返る機会としていただきます。

時間通りに池田家上屋敷表門近くに到着し、6名のとびラーが長生村の皆さんをお迎えしました。

お天気も良く、参加者にとっても、とびラーにとっても、新しい体験の始まりです。

アートスタディルームに到着すると、すでに移動中に伝えてあったグループに分かれていただき、とびラー達と対面していただきました。

今回のプログラムのスペシャルの1つ、学芸員による「ゴッホとゴーギャン展の見どころ」のお話を聞きました。短い時間でしたが、分かり易く盛りだくさんの内容で、参加者もとびラー達も話に引き込まれていました。ゴッホやゴーギャンが、あたかも自分たちの知り合いだったかと錯覚するほど彼らを身近に感じたのではないでしょうか。レクチャーがあることを事前に知らせたことと、最適な資料を用意したことによって、鑑賞に向かうための貴重な時間になりました。

4,5名のグループに分かれて展示室に向かいます。

その前に、とびラー達から参加者に鑑賞方法について2つの提案がありました。

1つは「お気に入りの作品をみつけてくること」、もう1つは「指定された作品をよく見てくること」です。

鑑賞後それぞれについて話をする時間を持つことを伝え、新たな活動の説明をしました。

これについても、事前に知らせてありましたが、参加者に少し緊張した様子も見られました。

鑑賞時間は1時間ほど予定していましたが、展示室に向かうのに手間取っているグループがありました。どうやら、トイレタイムが原因のようです。移動時間は余裕を持ったつもりでしたが、いろいろな場面で予想以上の時間がかっていました。

さらに、この日は「家族ふれあいデー」が催されていて来場者が多く、展示室に行列ができ、最終グループは予定を20分近く遅れた入室になってしまいました。展示室内も混雑していて、混雑した展示室でのとびラーの伴走について課題を残しました。

鑑賞後に、作品についてみんなで話をするということは、参加者にとってはおそらく初めての経験です。作品について誰もが話をしてくれるかと心配がありましたが、活発な話し合いが行われました。参加者から積極的にとびラーに話しかける姿も見られました。

鑑賞、話し合いの後は、気持ちを切り替えて、上野公園にある文化施設を巡るツアーに出かけます。10名程の4つのグループで行動します。ツアーガイドとびラーによる「上野公園ツアー」はとても興味深い内容です。

参加者の年齢を考えてゆったり巡る25分間のツアーは、作品鑑賞とは違った美術館の印象となり、参加者ととびラーとの間でも様々な会話が生まれました。上野公園ツアーから全員が戻ったところで、今回のプログラムは終了しました。

プログラムを終えて

いただいたアンケートの中には、「以前のように自由な活動のほうが良かった」、「展覧会だけゆっくり見ていたかった」いう意見もありましたが、「ゴッホやゴーギャンの本物の作品を見ることができて感激した」、「展示室でとびラーさんと一緒だったので安心でした」、「見どころの説明を聞いて鑑賞が深まった」、「作品の感想を受け止めてくれてありがたかった」、「いろんな意見が聞けて、絵の中の物語を見たようでした」「知らない人同士でも意見が多く出るものだと感じた」「話をすると絵の印象がいつまでも残るような気がする」「今までにない体験で、また参加したい」「美術館、公園、アートに親しみました」など、プログラムに参加して得た新たな体験を喜ぶ意見もいただいました。

混雑した展示室での過ごし方や、移動時間の設定などについての反省課題もありましたが、それによって、私達とびラーが考えるプログラムと参加者が参加しやすいプログラムとの違いも見えてきました。

また、地域や年齢に関わりなく、展覧会で作品を見たときのたくさんの気付きは、聞く人がいることによって豊かに表現されていくものだと、改めて知らされました。

文 : とびラー4期 中島惠美子

2016.11.16

耳の聞こえない人と聞こえる人が、色々な画材を使って「筆談」でコミュニケーションする鑑賞ワークショップを開催します。

鑑賞するのは「ゴッホとゴーギャン」展。作品をじっくりと見た後は、文字や色や形を自由に描くことで、気付いたこと感じたことを伝え合ってみましょう。

今回の耳の聞こえない人と聞こえる人とのコミュニケーションでは声は使いません。でも、声色や音の強弱、声スピードの代わりに、豊かな色彩や画材の表情が、声の魅力を超えた新しいコミュニケーションの形を見せてくれることと思います。

聞こえる人も、聞こえない人も、ぜひお集り下さい!

2016.09.24

日時: 2016年9月24日(土)12:30~16:00

会場 :東京都美術館「木々との対話」展、アートスタディルーム

■ はじめに - ワークショップのあらまし

土曜日の午後、こどもとその保護者の方6組に参加していただいたこのワークショップは、東京都美術館で開催中の展覧会「木々との対話」の作品を見て、森を守る想像上のいきものになるために自然素材で顔(仮面)をつくり、素材との対話や見えないものを形にすることを通じて、一歩深まった展覧会体験をもち帰ってもらおうというものです。

2016.09.15

美術館の展覧会を見て、そのあと、木々の素材から仮面をつくる、鑑賞と造形のワークショップ。

東京都美術館で開催中の「木々との対話-再生をめぐる5つの風景」展は、5人の現代作家が木でつくった彫刻作品が並ぶ、見応えあるオススメ展覧会です。とびラー(アート・コミュニケータ)と一緒におしゃべりをしながら、たっぷり“木々との対話”を味わってみませんか?

そのあと、木や葉っぱ、枝などの自然素材でオリジナル仮面をつくります。自分の手で“木々とおしゃべり”をしながらつくった仮面で、「森のいきもの」に大変身!みんなで上野公園にでかけよう。こどもも大人も大歓迎です!

2016.09.11

9月11日(日)、とびラボ「☆アート筆談☆で対話鑑賞~耳の聞こえない人⇔聞こえる人~」のトライアルを行いました。

《筆談でコミュニケーション中の様子》

この日は3人の耳の聞こえない方々に参加していただき、とびラーたちと『ポンピドゥー・センター傑作展』の作品鑑賞後に、さまざまな画材を使って絵や文字を模造紙に描きながら「対話鑑賞」をしました。

この企画の目的は、日常生活の中でコミュニケーションにバリアを感じている、耳の聞こえない方が、聞こえる方と一緒に美術館において、お互いの鑑賞を共有しあい、それぞれの感覚を活かしたコミュニケーション方法を探る事です。

2016.09.03

9月2日から4日までの3日間、東京藝術大学の学園祭「藝祭2016」が

上野キャンパスにて行われました。

神輿パレードや、サンバ、個性的な模擬店に、歌や楽器の生演奏。

にぎわっているそんな藝祭の中、とびらプロジェクトでは昨年に引き続き、

「藝祭さんぽ」プログラムを実施しました。

2016.05.07

「若冲」展を鑑賞した後は、「若冲らうんじ」にお立ち寄り下さい。年齢・知識に関わらず楽しめる企画を色々ご用意しています。ゆっくり座りながら若冲の動物達を紙粘土で作ってみたり缶バッジにしてみたり、おしゃべり鑑賞会や若冲の絵に言葉を付けて楽しむ”若冲かるた”、さらに若冲の作品を見て作ったチョコレートアートの展示や、作品に出てくるモチーフが押せる消しゴムはんこはなんと目の前での実演も!細部まで細かく描かれた作品に近づいたり角度を変えて見てみれば、新たな発見がきっとあふれ出します。

プログラム一覧

・若冲のスゴ技を知って、羽を描いてみよう!「若冲缶バッジ」

・ことばで見よう!「おしゃべり若冲鑑賞会」

・見てビックリ!若冲チョコ「チョコっとチョコレートアート体験」

・みて!よんで!とって!「若冲かるた」

・全部押したい!「若冲の消しゴムはんこ」

・紙粘土でつくるJAKUZOO「若冲の不思議な動物たち」

内容をもっと詳しく知りたい方はチラシをご覧ください→コチラをクリックしてください

※当日は参加人数に伴いお待ちいただく場合がございます。

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

2016.01.29

2016年1月29日 とびフェス初日の朝一番に、第64回東京藝術大学卒業・修了作品展にてベビーカーツアーが開催されました。

天気予報は雨のち雪の大荒れ。そんな中を6組の参加者の皆さんが集まってくれました。

ベビーカーや抱っこ。赤ちゃんとママの来館スタイルはいろいろです。集まった方ととびラーは、お天気が悪いのにありがとう、お子さん何ヶ月ですか?ここまで来るの、大変だったでしょう!といった会話で皆さんが集まるのを待ちます。おむつ替えや授乳室の場所もご案内します。

集合場所には、ベビーカーツアーバッグを提げたとびラーが皆さんをお迎えしています。もちろんメンバーの手作りです。硬い素材でお子さんが怪我をしないようアイデアを出し合い、試行錯誤して出来上がりました。

親子二組に、とびラー二人が寄り添います。

まずはご挨拶。

お子さんの年齢の近いお二人は、すぐに打ち解けていました。

授乳やおむつ替えが済んだら、それぞれのチームに分かれて展示室へ。

エレベーターを待つ間も話が弾みます。

いよいよ展示室内へ。

ベビーカーも荷物もとびラーがサポートします。ママは赤ちゃんとじっくり作品を鑑賞。

もちろん、赤ちゃんの発言にもみんなで耳を傾けます。ふむふむ、なるほど!

おねむになった赤ちゃんを抱っこして、建築模型を鑑賞。このグループは、偶然おふたりが建築模型の作成経験者。「これつくるのに○○日くらいかかるね!」 とびラーはおふたりの話に興味津々です。もちろん抱っこの間は、とびラーがベビーカーをお預かりします。赤ちゃんはちっともぐずることなく、ママの抱っこで安心しています。

立体作品も、みんなで囲んでそれぞれの角度から鑑賞。ひとりで見るのとは違う発見がたくさんあります。

どうなってるんだろうね?これ、なんだろうね?なんて近づいてみます。

少し前まで自分たちもこうだったね。

立体作品が多くベビーカーでの移動が大変な展示室内も、とびラーがいるので大丈夫。

ベビーカーツアーでは、特にプログラムはありません。とびラーと赤ちゃんを連れた皆さんが一緒に展示室をまわりながら、作品を介しておしゃべりします。

赤ちゃんがいることでちょっと遠のいた美術館、とびラーがサポートすることで美術館をより近くに感じていただこう。そして、ちょっとでも美術館でリフレッシュしていただこう、という目的で始まりました。今回も、赤ちゃんと美術館に来るのが初めてというママがいらっしゃいました。最初は緊張していたお顔も、終わるころには満面の笑顔。そんなデビューの日にご一緒できて私たちも幸せです。ママの笑顔のおかげで、赤ちゃんたちもみんな笑顔で過ごしていました。

このベビーカーツアーをきっかけとして、お子さんとのお出かけ先に美術館も仲間入りできることを願っています。

執筆:とびラー二期生 工藤阿貴(男児二人と暮らす母ちゃん)

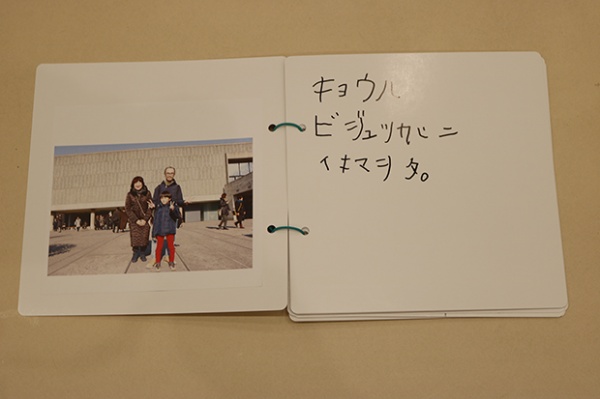

2015.12.23

始動から4年目を迎えた「とびらプロジェクト」では、フォーラムの開催に合わせて

とびらプロジェクトをよく知る3日間「とびフェス」を開催します。

この機会に、とびラーたちが企画したさまざまなプログラムに是非ご参加ください。

各プログラムの詳細・お申し込みは写真をクリックしてください。

全体スケジュール [PDF版]