35

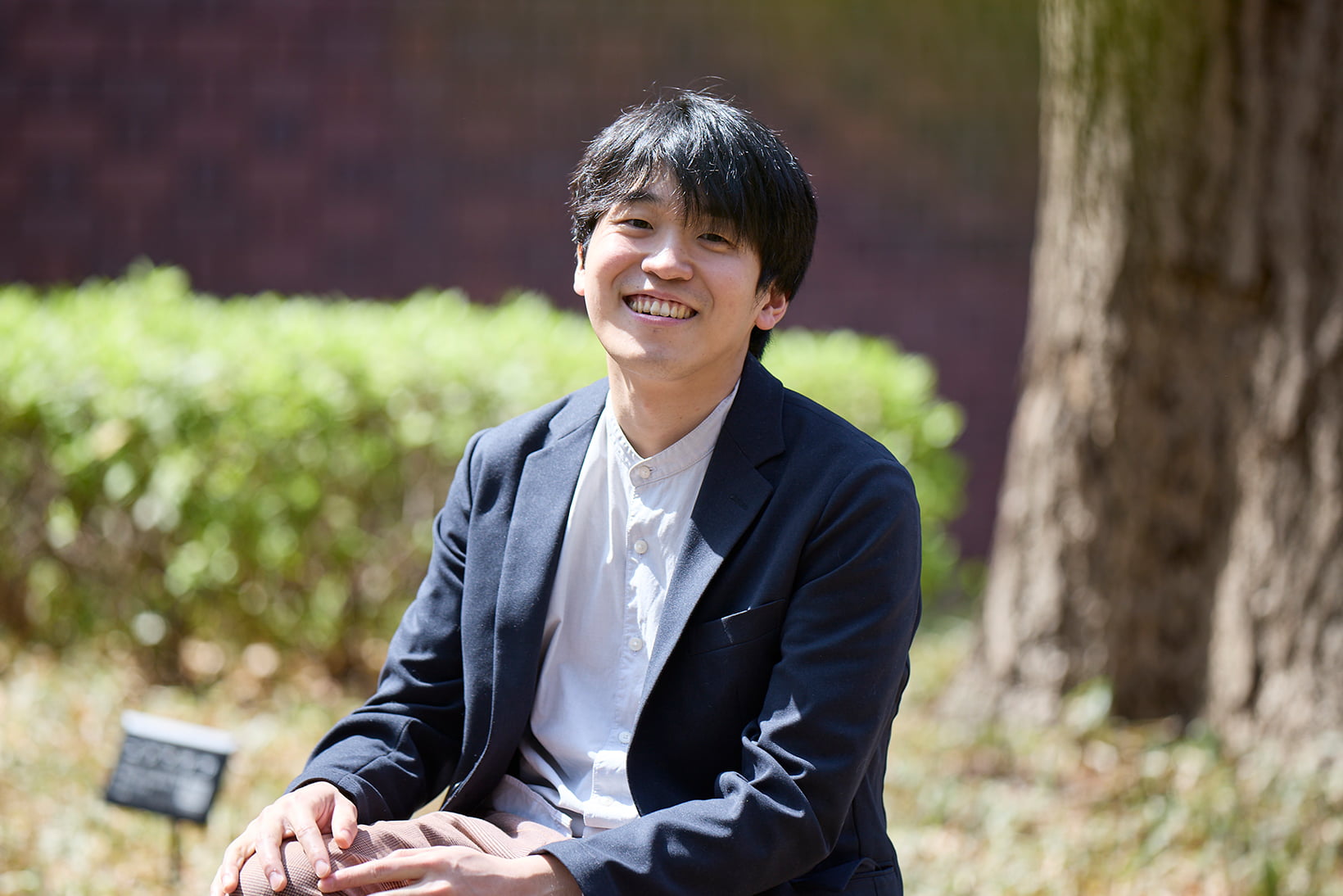

美術館の存在価値を考え続けた学生とびラー

35

美術館の存在価値を考え続けた学生とびラー

「大人の人としゃべるのは緊張するなあ」

平林 はい。正確には2回目の4年生の時です。

大学の卒業単位は取りきっていたのですが、新型コロナの特例で卒業延期という制度があってそれを使って大学に残りました。大学院進学を考えていた時期でした。

平林 大学では美学・芸術学を専攻していました。学芸員課程を履修していて、その中の博物館教育学の授業で、とびらプロジェクトという名前を知りました。

その後、4年生の時に学芸員実習で練馬区立美術館に行ったら、たまたまその実習生の仲間にとびラー9期として活動中という人がいたんです。興味を惹かれていろいろ聞いてみると、やっぱり面白そうで。ミュージアムが社会で活用されている、それを実践的に体感できる場になっているようだと感じました。

それと、興味をひかれたのが「障害のある方のための特別鑑賞会」や「スペシャル・マンデー」の存在でした。美術館って月曜日は休みというイメージがあるのに、実はその日に障害のある方や子どもたちに向けた特別なプログラムを実施している。美術館のありかたは、自分の研究テーマでもありました。とても有意義な活動をしている美術館がある、自分もそこにかかわってみたいと思ったんです。

そこで、とりあえずとびラーに応募してみようと思いました。9期とびラーの実習生仲間からは、「老若男女いろんな人がいるけど、若い男性は少ないから頑張って」と励ましてもらいました。

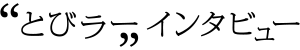

1年目のとびラーが参加する基礎講座の様子(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 実は、最初は「大人の人としゃべるのは緊張するなあ」と思っていました。

僕は東京出身で、中学・高校は男子校でした。いわゆる進学校です。個性的な生徒が多い学校ではあるのですが、それでも基本的にはみんな方向性というか属性は似通っています。まわりがみんな受験するから自分も受けようかな、部活の先輩が東大に進学したから僕も行こうかな、みたいな感じ。

そういう環境から実際に東京大学に入ってみて驚きました。

同級生には地方の県立高校のトップ校から来ている人もいるのですが、彼らの話を聞くと、一部のすごくよくできる人以外は、受験することそのものをあきらめてしまうようなのです。

10代の子は日本全国にたくさんいるはずなのに、東京と地方では、触れることのできる情報の量と質に大きな違いがある。首都圏ではあたりまえのことが、地方都市では厳しい。結果的に選択肢も少なくなってしまう。

自分は今まですごく恵まれた環境にいたんだな、ということに気づいたんです。

東京都美術館のミッションの成り立ちについて学芸員からのレクチャーを聞く平林さん(2023年)

(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 それと、母が特別支援学校の教員をしているんですが、そこにはまた東大生の自分たちがいるのと違う世界があります。自分がいるところだけが世界のすべてではないんだな、という感覚は、ずっと持っていたような気がします。

で、いろいろなところに飛び込んでみよう、違う世代や違う環境の人にも会ってみよう、と思って。自分がとびらプロジェクトに参加したいと思ったのも、そういう気持ちからでした。

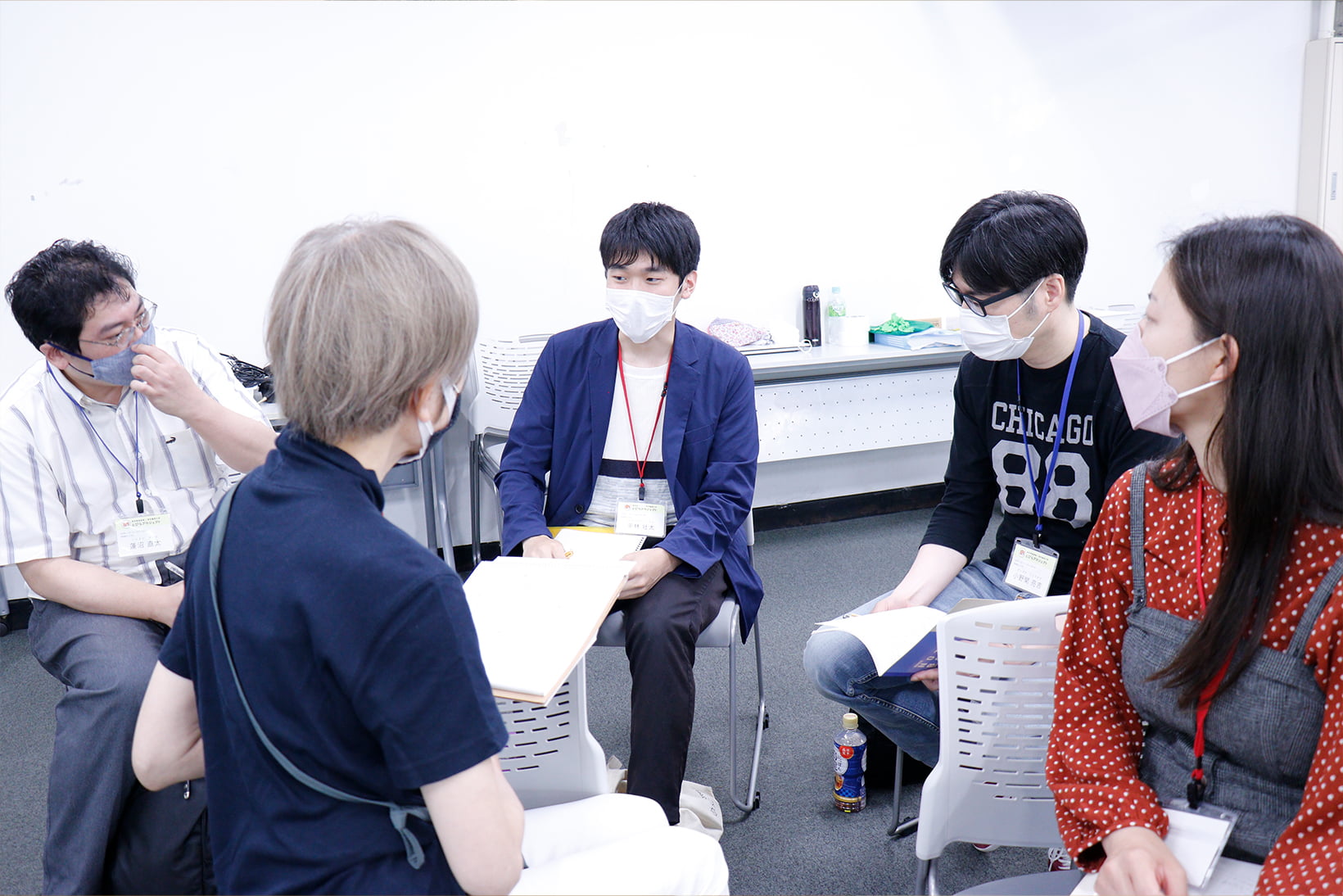

とびラボ「手話らぼ」で多様な背景をもつとびラーと活動する平林さん

撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 はい、ほんとにいろんな人がいました(笑) みんなキャラが濃いぞ、と思いました。だから最初のうちはスッと入っていけなくて、みなさんから距離をおいていたかもしれません。

最初のうちは、広く浅くというか、「障害のある方のための特別鑑賞会」とかいろんな「とびラボ」をのぞいて回って、様々な活動に参加していましました。

お話ししたように都会で生まれ育った僕には、血縁者以外のお年寄りや年の離れた子どもたちと話す機会はそれまでありませんでした。だから最初はどう接すればいいのかわかりませんでした。でも、活動しているうちになんとなく身体の使い方がわかってきて。

東京都美術館「アート・コミュニケーション事業を体験する2023 」にて来館者と談笑する平林さん

(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 たとえば、子どもと話すときは膝をついて目線を合わせるとかの、身体の動かし方です。それがだんだんわかってくると、上も下も、世代の違う人と話すという苦手意識がなくなっていきました。

Museum Start あいうえの ファミリープログラム(2023年)で参加者に伴走する平林さん

(撮影:あいうえのスタッフ)

平林 はじめて自分で「この指とまれ」(とびラボのアイデアを発案して、他のとびラーに呼びかけること)をしたのは、自分の卒論発表のとびラボでした。活動1年目の終わり、大学卒業を目前にした2023年2月です。自分の卒論が美術館をテーマにした研究だったので、これはとびラーに聞いてもらいたいなと。いろんな人から感想をもらいたいと思ったんです。

<つづく>

「改めて、美術館に行くって何だろう?」

平林 はい、同じ学生の立場のとびラーさんからもそういわれました。

ただ自分では、ウーン、なんて言ったらいいのかな、ちょっと意地悪な気持ちみたいなものもありました。

平林 美術館で鑑賞するものって、何でもいいというわけではないですよね。

これは森功次さん(美学・芸術哲学の研究者)の受け売りですが、対話型鑑賞では「この場では何でも言っていいんだよ」という雰囲気を作ろうとします。でも本当にどんなことでも言っていい、というわけではないでしょう。

平林さんがとびラー2年目に参加した鑑賞実践講座の様子(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 たとえば、肖像画は胸から上、顔を中心に描かれているものです。そういう暗黙の共通理解というか認識があってはじめて、対話型鑑賞で肖像画である『モナ・リザ』を鑑賞するという行為が成立するわけです。そこで「腰から下が描かれていないからこの人は死んでいる」という発言があったとしても、それは肖像画というものの前提を無視した発言で、そこから対話は発展しませんよね。

芸術鑑賞は、知性的なものと感性的なものの両輪があって成り立つものだと思うんです。

だから僕が持っていた「意地悪な気持ち」というのは、対話型鑑賞は何でも話せる場とは言うけど、それにはやはり教養というか知識もあったほうがいんじゃないかという、僕が卒論でも扱っていた問いでした。

平林さんが発案したとびラボ「美術館を美学する:とびラー向け卒論発表」オンラインミーティングの様子

平林 発表会の参加者は10名。Zoomでやりました。最初の1時間ほどで僕が発表し、後半はフリートークにしました。

正直、自分の発表の出来は50点くらいと思っていますが、後半の議論がとても盛り上がりました。美術館で絵を見るという体験についての議論がとても楽しかったので、最終的には20000点くらいだったと思っています。

この時のとびラボ、みなさん本当にいろいろ語ってくださって。改めて「美術館に行くって何だろう」って考えました。

平林 自分はこれからも美術館にかかわっていきたいけど、でも誰かから「美術館って何のためにあるの?」「美術館になぜ行くの?」って問われたときに、ちゃんと返事ができないんです。まだ考えています。それを言葉にしておきたいっていう気持ちがあります。

それを、とびラーと話したかった。もちろん理論化もしたいけど、実際に語り合いたいというほうが強いですね。とびらプロジェクトは、マイノリティを包摂できる場として実際に機能していますから。

東京都美術館「永遠の都 ローマ展」(2023年)障害のある方のための特別鑑賞会 会場風景

(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 「障害のある方のための特別鑑賞会」で、目の見えない方が同伴者とお話ししながら鑑賞されている様子見ていると、すごいなと思います。この場所にきて本物を前にしてその空間で語り合う。見えないけど作品はたしかにその方の目の前にあって、それを美術館という場で同伴者と一緒に体験できるんですよね。

実際のモノが間にあることで、話ができる。人と人をつなげるのが、やはり「本物」の力だと僕は思っています。それは、自分が美術館の中で実際に体を動かして来館者と関わってみないとわからないことだったかもしれません。

東京都美術館「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」展(2023年)

障害のある方のための特別鑑賞会 会場風景(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 はい、卒論を出して、3月に2度目の4年生を終えて、とりあえず卒業しました。半年間、塾で教えたり、東京都美術館(以下、都美)にきて本を読んだりしていました。しばらくして、地域おこし協力隊として、長野県原村の八ヶ岳美術館に勤務するようになりました。

平林 原村出身の清水多嘉示(1897~1981)という彫刻家の作品を多く展示しています。小さな美術館ですから、数人のスタッフでなんでもやっています。ボランティアスタッフの方もいます。

そういえばそこから思わぬご縁が上野公園につながったことがありました。

平林 八ヶ岳美術館では、毎年館のまわりにある彫刻作品を洗浄しています。あるとき、東京在住のボランティアさんから、「上野公園にも清水の代表作である《みどりのリズム》がある。ぜひ洗浄してあげたい」という声が上がったんです。

東京都美術館に設置されている野外彫刻を洗浄するプロジェクトに参加する平林さん

(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 その前年に、僕は都美の野外彫刻を洗浄するというプロジェクトに参加していたんです。武蔵野美術大学の黒川弘毅先生のご指導のもとに実施するもので、ただ作業するだけでなく、彫刻洗浄を通して作品が鑑賞できることを教えてくださいます。作品の表面を水が流れていく様子を見て、「こういう鑑賞体験もあるな」と、とても楽しかった。

(撮影:とびらプロジェクトスタッフ)

平林 都美の中で一番好きなのは 《さ傘(天の点滴をこの盃に)》(建畠覚造、1973年)です。「さ傘」のある場所の奥に美術情報室があって、そこによく本を読みに通っていたので、行きかえりにいつも眺めていました。一番最初に見たときには雨が降っていて、中に水が溜まっているように見えたんです。ところが別の晴れた日に見ると、そこは平になっているだけだった。雨の日と晴れの日でこんなに見え方が違うのが面白いなと思いました。

平林 八ヶ岳美術館の彫刻洗浄でも黒川先生のお世話になっているので、《みどりのリズム》のことを相談してみたところ、洗浄が実現することになりました。せっかく上野ですからとびラーさんとも一緒にやれたらいいなと思ったんです。とびらプロジェクトマネジャーの小牟田さんに相談して、とびラボの形ではなく、個人的なお誘い、という形でとびラーに呼びかけました。とびラーから参加希望がどんどん来て驚きました。

自分が今いる場所ととびラーをつなぐことができて、嬉しかったです。

<つづく>

「春が来るのが待ち遠しい」

平林 勤務先は八ヶ岳美術館ですが、所属は原村の教育委員会です。村では歴史民俗資料も所蔵していて、それを活用できないかと考えて、地域福祉担当の隊員と一緒に、村の高齢者に資料を見てもらって当時の生活の様子を語ってもらう活動をしています。

この取り組みは愛知県北名古屋市の歴史民俗資料館がやっている「地域回想法」(高齢者を対象とし、昔懐かしい生活用具などを用いて、楽しみながら過去の体験を語り合うことで脳を活性化させ、気持ちを元気にする心理療法)を参考にしていますが、とびラーとして認知症の気になる方対象のプログラムで、高齢者のみなさんと一緒にアート作品を鑑賞したときに、いろいろ話してくれたという体験がもとになっています。この活動は認知症ケアにつながると施設の方からは期待されていますが、どちらかといえば僕の個人的な興味のほうが大きいかもしれません。

※平林さんの「地域回想法」の活動を取材した記事:

信濃毎日新聞デジタル「お年寄りに民俗資料を見てもらう→当時の生活聞き取る 原村の26歳が活動開始」(2025/01/31)

平林 ミュージアムが社会でどのように役立てるのか、それを自分の身体を通して学びたいと思って。人の話を聞くのが面白いっていうことを、とびらプロジェクトでやっぱりすごく感じていたんです。

話を聞く場に民俗資料があると、それを手掛かりに面白い話がいっぱい出てくるんですよ。

諏訪地方では小学校でスケートの授業があるんですけど、今、70代以上の方々は、みんな下駄にスケートの刃を付けた「下駄スケート」で滑っていたそうです。その現物を前にして「これこうやって使うんだ」とか教えてくれます。「当時は寒かった」とか「寒いなんて言ってらんねかったねえ」っていう人もいるし。

養蚕がさかんな地域だったので、その関係の資料もたくさんあります。糸を巻き取る木の道具に「糸枠」というものがあります。4本の柱をX型の木でささえる立体的なものです。それを、お葬式の出棺のときに転がしたって話してくれた人が何人かいて。たぶん、穢れを外に追い出すみたいな意味合いだと思うんですが。

原村の村史なんかを調べてみると、地域の風習としてそういう記述も出てきます。で、それを実際に「こうやるんだよ」ってやってもらったことがあって。みなさん、本当にイキイキしてお話しされているんですよ。ああこの人たちは本当にこれをやってきたんだな、と思いました。

民俗資料って、使い方がわからなかったらそれが何だったのかもわからなくなります。名前もついていないし。そういうものと日々向き合っています。

平林 地域おこし協力隊は次の来年度で終えて、修士課程に進学しようと考えています。これからもミュージアムにかかわる仕事をしていきたいので、ミュージアムが今の社会でどう役に立つのか、もう少し考えていきたいし、それをテーマに論文も書きたいです。

ただ、実践的なことをまとめるのか、概念とか思想を突き詰めていくのか、研究のアプローチについてはまだちょっと迷っています。でも、いずれにしても現場での経験をもとに、言葉にしていくんだろうと思っています。

Creative Ageing ずっとび「ずっとび鑑賞会」にて参加者の鑑賞に寄り添う平林さん

(東京都美術館「うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展」(2023年 撮影:中島祐輔)

平林 そうですね。

実は僕は昔から春があまり好きではなくて。新学期とかで、人間関係が新しくなるのが苦手で。

大学に入ったときも、同級生はみんな大学デビューだって張り切って、すごく頑張っているように見えたんですけど、僕はそれを横目で見ているいけ好かないやつで(笑) まあ、そのうちおのずと気が合う人が見つかって仲良くなるだろう、みたいに思っていて。とびらプロジェクトでも最初のうちはそんな感じでした。

平林 はい。でも今では、それってすごく独りよがりというか、自分勝手だったよな、子どもっぽいことだったな、と思うようになりました。とびラーさんは、一人でお昼食べていたり、本を読んでいたりするとどんどん話しかけてきてくれますしね。ぼくはまだまだですが、少しは自分から話しかけていける方の大人になってきたかなと思っています。

平林 そうですね。特に八ヶ岳は冬がめちゃめちゃ寒いですからね。春が来るのが嬉しい、待ち遠しいです。

〝ゼロ期〟とびラー、主婦、2度目の大学生

2014-10

1期とびラー、区民ホール勤務、デザイナー経験あり

2014-10

とびらプロジェクト コーディネータ、立ち上げスタッフの一人

2015-01

2期とびラー、家庭と会社と3本柱

2015-01

1期とびラー、家族で会社運営、もとテレビ局勤務

2015-02

大学で刑法を学び、広告業界を経た学芸員

2015-06

子育て中の1期とびラー、言葉にしない“共感”の名人

2016-02

2期とびラー、経験を持ち帰りながらテーマパークの運営会社に勤務

2016-05

3期とびラー、就活を経て出版社に入社1年目

2016-07

4期とびラー、美術館めぐりが趣味の仕事人。

2016-11

3期とびラー、タイでボランティアを8年間したクラフト好き

2017-01

現役藝大生の4期とびラー

2018-04

「幹事大好き」の4期とびラー

2018-04

最年長の70代。5期とびラー

2019-05

「とにかくやってみる」ことを楽しむ5期とびラー

2019-06

人と人をつなぐ回路をつくる、プログラムオフィサー

2020-01

私にできることってなんだろう?「関わること」を大切にする6期とびラー

2020-10

「障害のある方のための特別鑑賞会」の先に、美術館の未来をみる6期とびラー

2020-11

「より創造的な体験」をとびラーと一緒に作り上げる、とびらプロジェクト コーディネータ

2021-04

7期とびラー。「笑顔」を絶やさないお茶目な伴走者

2021-06

「できないことじゃなくてできることをやる」転んでもただでは起きない7期とびラー

2021-07

誰の意見も素直にきける「コミュ力」抜群のバランス系7期とびラー

2021-08

「生みの親」がプロジェクトとともに歩んだ10年

2022-07

Museum Start あいうえのから「循環した学び」を得た直感の人。8期とびラー

2022-08