2020.01.15

12月の暖かな午後、藝大の校門で待っている私たちに、秋良美有さんは軽やかに近づいてきました。「インタビュアーが3人?!」「名前をちゃんと覚えます、えーと〇〇さんと・・・」と、すぐに話し始める秋良さん。明るくて垣根を感じさせない人柄が伝わってきて、あっという間にコミュニケーションスイッチが入りました。修了展での展示場所が12月初めに決まったばかり。これから制作に取り掛かかろうとエネルギーが充満しているのが伝わってきます。早速展示場所に移動。

そこは全面ガラスばりの絵画棟1階アートスペース。作品の力量がはっきりと出る場所だけに、期待が膨らみます。鑑賞者を作品の中に招き入れたい、そのために屋外にも作品を拡張して・・など、作品の構想はすでに浮かんでいるようです。

秋良さんは「今やりたいことで影響を受けた言葉は―『彼らがどの国から来た、よりも本当の意味・価値観でわかりあえない前提がもどかしい』(舞踊振付家 ピナ・バウシュ)なんです」と切り出しました。

「ほんとうの意味・価値観とは……」「わかりあえない前提とは……」「もどかしいとは……」インタビューでこのテーマに近づいていきました。

コンビニで働く外国の人々から

修了制作をするために、コンビニでバイトをしました。そこで働いている外国の人々は、日本語を話し、日本のルールで、日本人らしく笑顔でおもてなしすることを強く求められています。それができていない人が、「もっと日本人らしく!!」といって店長に注意される場面に何度も出会いました。外国の人々は、様々な習慣や価値観をもっている生身の人間なのに、彼らはそれを表にださず、「日本人らしく」振舞ってくれている。私たちはそんなことには気づかずに、コンビニの店員が笑顔で接してくれるのは当たり前だと思っています。そこに「もどかしさ」を感じます。

対価を支払う価値

私は、コンビニで出会った外国籍の仲間に対価を支払って、作品の中で、私が課した「労働条件」で役割を演じてもらいます。日本人が求める「当たり前」の世界を仲間が「日本人らしく笑顔で演じてくれる」ことで、鑑賞者の中で、居心地の良さ、悪さ、もどかしさ、など様々な感情が交差すると思っています。私は、日本人の居心地の良さを努力で支えてくれる仲間の笑顔や振舞いに、感謝の気持ちを持っています。そのような「笑顔」に対価を支払う価値がある、と思うのです。

日常を反転させたい

私たちは、日常でコンビニに行くと、見る側、・要求する側にいるとことが「当たり前」になっています。鑑賞者は私の作品に入ると、そこは「舞台」になっていて、その上で生身の労働をする役者たちに出会うことになります。「舞台」では、鑑賞者も知らず知らずに見られる側、演じる側になります。労働をする役者たちと同じ目線で見えるようになると、境界を超えて労働をする役者たちの側に行けたり、戻ったりすることができます。そんな体験から、今まで「当たり前」だったことを疑う気持ちになったり、ピナ・バウシュのように「彼らがどの国から来た、よりも本当の意味・価値観でわかりあえない前提がもどかしい」気持ちになってもらいたい。作品(舞台)から出た後、鑑賞者の日常を反転させ、日常の風景が変わって見えるような作品(舞台)をつくりたいと考えています。

次にこの修了制作に至るまでの経緯を、過去制作した作品のお話も含めお聞きしました。秋良さんは「他者に気づく」をキーワードにして語ってくれました。

「自然という他者」に気づく

他人を意識することで、無意識のうちに自分じゃなくなる瞬間があります。絵を描くのが好きで美大に入ったつもりでいましたが、小さいころから「絵がうまいね」と言われているうちに、他人からの意識で自分がつくられてきたのではないか。私は卒業した後アートで何ができるのか、自分は何をしようとしているのか、と考えたとき、ハッとなって絵が描けなくなりました。それが大学2年のときです。

絵が描けなくても、大学の課題は提出しなければなりません。カンバスに水性インクを散らばせ、雨の日に外において乾かして提出したり、錆や雪で描いたものを提出したりしていました。その時「自然が絵を描けるなら、私はいらないじゃん!」と気づいた。そして木とか動物が、「自然という他者」であることに気がつきました。イギリス留学中には、葉っぱのプールをつくってそれに飛び込んだりしながら、私と自然との新しい関係を感じようとしました。

「日本という他者」に気づく

留学先のイギリスは、日本と言語がちがい、先生をファーストネームで呼び捨てにしたりと、丁寧語がちがいます。イギリス人の友達がスーパーに寄ってお菓子を買ったので、自分で食べるものだろうと思っていたら、数メートル先のホームレスに渡しました。私は上野公園でホームレスの人を見てもただすれちがうだけなのに。友達の行動を見て、私とはヒエラルキーの感じ方が違う、と思いました。肌の色、女性であること、宗教への考え・・・、それらは自分が自分のアイデンティティとしていませんでした。しかし、「日本人らしい」空気をよむ行為はイギリスで、私は日本を「他者」として意識しました。

「人間という他者」に気づく

秋良さんは、作品制作や展示に参加した人たちから様々な気づきを得ています。そしてその気づきが、修了制作にまっすぐにつながっていることを、今までの作品制作を振り返りながら、分かりやすく語ってくれました。

作品「上を向いているのか、下を向いているのか」(2017)

留学を終えて日本に帰ってきて、作品制作の場所と環境を提供していただいたレジデンス先で、いじめについて問題を抱える学校と関わり、「上を向いているのか、下を向いているのか」という作品を制作しました。昔「学校へ行こう!」というテレビ番組で、学校の屋上に生徒が立ってワーって大声で叫ぶコーナーがあったけど、見た目はあんな感じの作品。屋上に上る階段を設置して、首のない制服のマネキンを屋上に並べました。作品制作の過程で中学生にインタビューしたのですが、その時、作品の中に入ってもらいたい、という気持ちが湧きました。中学生たちが「学校へ行こう!」のワンシーンのようにポジティブに受け取るのか、集団自殺のようにネガティブに受け取るのか・・・私は感性をもつ生身の人間が他者として立ち上がるのを感じました。

作品「MADE IN JAPAN」(2018)

女の子たちに高い展示台に座ってもらい、鑑賞者がきたらニコッと笑うことを「労働条件」とした作品です。日本人の価値観の中から、女性の笑顔だけを抽出しました。展示台に座った女の子たちからは、「台から降りたら日常が変わってしまった。」「今までどこで笑っていたんだろう?」「ここで笑っていいのか?」「あのとき笑っていたか?」「鑑賞した人と帰りの電車でばったり会ってしまったけど、どんな顔をすれば良かったんだろう?」など様々な問いが起こった、と聞いています。日本を他者として気づくのは、このような問いからだと思います。

作品「WORKERS」(2019)

空間、音楽、空調、言葉、店員すべてをコンビニ仕様にした作品です。コンビニの店員の役者には、話せる内容を限定し、区画を設けてここから出ない、を「労働条件」としました。しかし店員役のコが「気持ち悪く」なってしまい、それに私もシンクロしました。明確な境界を設けたため、店員役のコは見られる側だけになったことが原因でした。修了制作では、外国籍の役者たちとの間に境界は感じるけれど、明確な境界はなく、同じ舞台の上で鑑賞者は向こう側へ超えていくこともできる・・・そんな舞台をつくって、リベンジしたいと思っています。

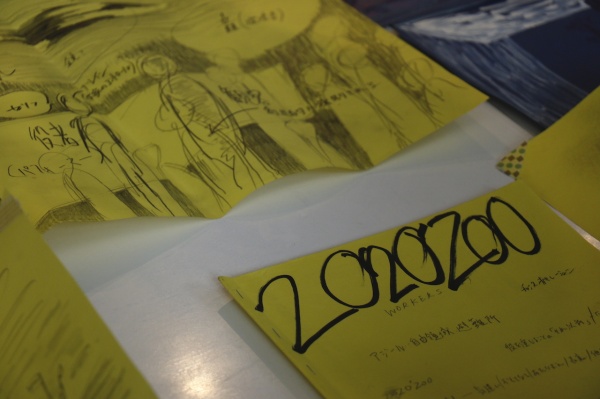

修了作品のタイトル

タイトルは「2020’ZOO」としたいと考えています。私は「日常が動物園」だと思っています。たくさんのみえない境界と檻に囲まれていることが当たり前の世界です。日常では「他者」は見えないままで立ち上がってはきません。しかし「日本じゃない」生身の人間を「他者」として展示し、外国籍の役者たちが日本人好みに振舞ってくれることで、鑑賞者のだれもが心の中にある境界を感じとり、他者に気づき、自らのアイデンティティについて考える、という構造をつくりたい。そして私たちが対価を支払っているのは何に対してなのか、本当の意味・価値観を自問できる場にしていきたいと思っています。

秋良さんにとっての舞台とは?

-油絵もパフォーマンスも秋良さんの中では同じ枠の中にあるのでは、と感じているのですが・・・秋良さんにとって舞台とはなんですか。

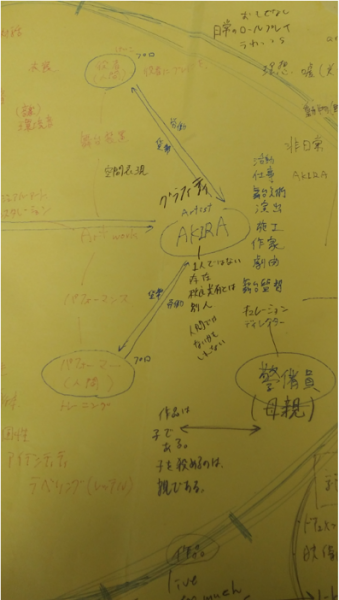

油絵もパフォーマンスも同じ枠だと考えています。私は作品を作る時、まずは見たいビジョンを描いてバーッと並べてみます。それを一瞬で見たい、そのために立体的に起こしているのが舞台、という感じです。舞台装置でフェイクの世界をつくり、そこに生身の人間を展示する、そこに鑑賞者というよそ者が入ってきて、体験したことを日常にもって帰る、というイメージがあります。

-人間を展示する、とは不思議な言葉ですね。

会期中の時間ごと生身の人間を展示する、とも言うのでしょうか。生身の人間はあくびしたりトイレに行ったり、疲れたりだれたり、テンションが上がったりそういった日常の時間を強調するフレームが私にとっては舞台といえるかもしれない。そのような意味で、鑑賞者が道から日常の延長でそのまま作品の中に入ってくる設えが私には必要であると思います。

-労働条件はどのように決めるのですか?

私の作品は場所次第というところがあり、そこの場所が決まったばかりなので、まだ考え中なんですが・・・。街中とか、バイト中とかに、役者をお願いする人と「あのお客さんの時どうだった?」などと会話しています。一緒に過ごす中で共有するものが生まれ、役者自身がその人の方法で鑑賞者に話しかける言葉を見つけるのでは、と思います。

-「労働」という言葉がとても強いですね。作品制作において、ボランティアの人と「労働として対価を支払う人」、どこに違いがあるのですか?

「このコンテナの錆をとってくれたら、何を描いてもいい」とコンテナの持ち主に言われて、錆をとったコンテナの表面に絵を描く活動をプロデュースしたことがあります。その時ボランティアの方々が協力してくれたのですが、自分の作品のためにボランティアをしてくれることが苦しかった。私のアート作品制作で、彼ら彼女らの時間を使ってしまうのは申し訳なかった。ボランティアの方々はあんなに働いたのに、彼ら彼女らの作品にはならない。

それから、もっと作品の中で彼ら彼女らのような人々と関わることができないかな、って思って・・・それからだんだん付近にいる人たちを巻き込み取り入れたくなってしまいました。ボランティアではなく「労働」と言っているのは、その人が作品の中にはいり、作品の構成の一部、価値の一部になることへの対価、ということかもしれません。

秋良さんにこれからのことをお聞きしました。

だれでもAKIRAになれる

アーティストの活動名としてAKIRAを使っています。その下に役者や協力者の名前を並べるようにしています。でも卒業後、活動名が必要なのかな、と考え直してもいます。

イギリスでゲリラガールズという、ゴリラのマスクをかぶり身体は女性というフェミニズムの団体がいるのだけど・・・その匿名性ゆえに、日常で「あの人もゲリラガールズの一人かもしれない」という感覚に出会うのがいいなと思っているのです。AKIRAが私個人から離れ、いろんなところにAKIRAがいるような感覚のアーティストになりたい。日常の中で「あの人もAKIRA」というようになりたい、と考えています。

-大学院修了後はどのような進路を予定していますか?

学校を出てからも、厳しいけれど、作品の創り手であることを選びたい。だけどどうやったら自分だけではなく、だれかと関わりながら、制作を続けられるのか、まだ悩んでいます。まだ日本人としての何かを持って海外で勝負できるようなアーティストにはなり切れていないので、国内で何かきっかけを見つけては、喰いついてあがこうと思います。

身軽に、テライなく、謙虚であろうとし、日常生活において漠然と感じている違和感の正体を見逃さずにつかもうとする・・・新しいステージを自らつくり、ポジションを変え、その時見えたものをするっと受け入れ、脱皮し続け、走りつづけようとする・・・この人の器はどこまで大きくなるのだろう・・インタビューしながらそう考えていました。今「アーティストAKIRA」からも脱皮しようとし、新しいステージを目指し、藝大の外に出ようとしています。秋良美有さんに、親しみをこめエールを送ります!

取材|東濃誠、内田淳子、竹中大史 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|東濃誠

藝大生インタビューが終わると、ある感覚が残ります。それは、晴天の大海原の船首に立って、強い風を2時間受けていたような、一瞬世界の隅々が見えたような感覚です。これが格別なんです!