2022.03.27

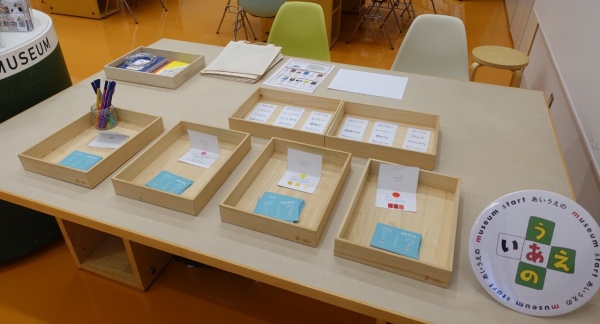

「ミッションWEEK」とは、「うえの!アートリサーチャー」に参加したことがある参加者を対象に、上野公園のミュージアムを再び楽しむことができるプログラムです。

*2021年8月〜9月の時点では「特別WEEK」としていたのですが、10月以降に内容を改編し実施しました。

「ミッションWEEK」の期間に東京都美術館のアートスタディールームに来た参加者は、その時期ならではの「ミッション」を受け取り、上野公園のミュージアムへ出かけます。

最大の特徴は、自分で「ミッション」を選ぶことができること。

「あか」「みどり」「あお」を探せ!というのに加え、「きいろ」を探せ!という色のシリーズや、「うつくしいと思うものを見つけよう」「コレクションしたいと思うものを探せ」という少し抽象的な問いのものまで、期間ごとに新たなものを加え、豊富に揃えています。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2022.03.25

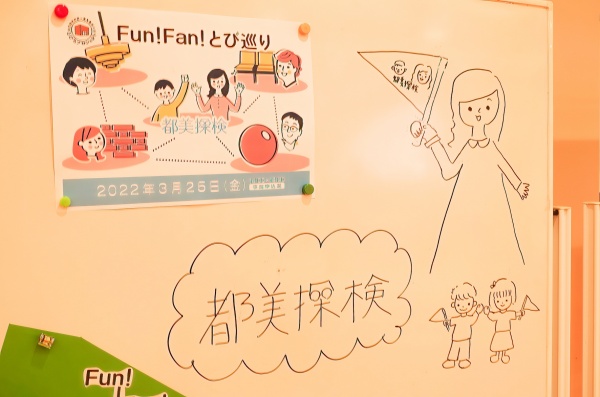

2022年3月25日(金)「Fun!Fan!とび巡り」を実施しました。この企画の意図と実施当日の様子、実施までの経緯について、またとびラー活動についてお話させてください。

■■ 美術館の楽しみ方とは? ■■

みなさんにとって美術館とはどんなところでしょうか。海外から初来日する有名な絵画作品を観に行く場所でしょうか?美術館が所蔵するお気に入りの作品に会いに行くこともあるでしょう。あるいはご自身やご家族の作品が展示されてのお出かけもあるかもしれませんね。

多くの方にとっては、美術館は企画展、常設展、公募展など、展示作品をお目当てに出かける場所だと思います。とびラーになる前は私もそうでした。作品に出会うことも楽しみのひとつですが、作品の鑑賞以外に楽しみ方があるのを知ったのはとびラーになってからでした。

美術館の成り立ちや歴史、建築を学び、美術館のこれまで、そしてこれからの在り方などを勉強しながら、子どもから大人まで幅広い年齢の方々と活動する中で、美術館にはもっと幅広い多くの魅力があることを実感しました。

現在の東京都美術館は、建築家前川國男によって設計されました。上野の杜に溶け込むように建てられた一見地味な建築にも魅力が詰まっています。美術館建物内に2つ、屋外に10個設置された彫刻やレリーフ作品を一つひとつ辿って鑑賞するのも楽しいです。

甘味をいただきながらお友達と展示の感想を話し合う、窓からみえる豊かな緑に浸りながら食事するなど、カフェやレストランがあるのも嬉しいですね。美術館の歴史を知る、アートラウンジで心地よい椅子に座って寛ぐ、美術情報室で調べ物をする、行き交う人々を眺める、ただぼーっと空を見る・・まだまだありそうです。

■■ お気に入りポイントの紹介で都美のファンに!■■

「Fun!Fan!とび巡り」は、展示作品をみること以外の様々な楽しみをみなさまにお伝えするプログラムとして企画しました。私たちの大好きな場所、楽しい、美しいと感じるFunポイントを紹介することで、プログラムに参加される方々にもFunポイントを味わっていただき、美術館のファン・Fanになっていただけたらという願いを企画名に込めました。

私たちのお気に入りのポイントは多岐にわたりました。およそ100年前に建築された東京府美術館旧館とその魅力に焦点をあてたとびラーもいれば、さらに遡って150年前、大銀杏(オオイチョウ)が目撃したかもしれない戊辰戦争時、上野での戦いに想いを馳せてみる、そんな歴史を感じるテーマを選んだとびラーもいました。

公募棟の特徴である長方形の建物が少しづつずれて連なる雁行配置や、中央広場両脇、地下部分から建物を支える背骨のような列柱が並ぶ空間など、建築の構造に注目したメンバーもいました。

インド砂岩を混ぜ入れてピンク色を醸し出したかまぼこ型の天井やそこに連なって吊り下げられた丸いライト、その照明光が天井に映り込むさま、壁に採用された打ち込みタイル工法など、建築物の細部に目を向けるとびラーもいました。

建物の外から内部を見たタイルやライトの連続性とガラスに反射する美しさに着目したり、屋外に置かれた彫刻作品の形態になりきってみたりと、ラボのメンバーが選んだFunポイントは数え切れないほど。

それら様々なポイントを巡るツアーで都美の魅力の数々をお伝えしたい!と考え、たくさんの要素を詰め込んだプログラムです。

■■ 人と人との出会いも魅力 ■■

東京都美術館には、奇数月に一回ずつ開催する「とびラーによる建築ツアー」があります。他にも、とびラーが自主的に企画する「とびラボ」から都美の建築や野外彫刻を楽しむためのツアーやプログラムが複数生まれています。例えば、ライトアップされ昼間とは違った表情を見せる夜の美術館を楽しむ「トビカン・ヤカン・カイカンツアー」、平日の午前中比較的混雑の少ない館内を散策する「トビカン・モーニングツアー」、野外彫刻を楽しむプログラムなどがあります。

「とびラボ」から生まれたプログラムの詳細はこちら:https://tobira-project.info/tobilab/#2021

「建築ツアー」などのプログラムと違い、「Fun!Fan!とび巡り」は、都美建築の魅力を伝えるとびラーがポイントごとで変わっていくスタイルのプログラムとなっていました。

各グループのルート案内役が参加者をポイントまでお連れします。それぞれのお気に入りポイントの魅力をお伝えするのは、各自が選んだ紹介スポットで待ち受けるとびラー達です。視点やテーマはそれぞれ。紹介が終わったら参加者は別のポイントに移動します。

次はどんなスポットでどんなとびラーさんと出会えるのか、そんな変化も楽しんでもらえる「Fun!Fan!とび巡り」。美術館の魅力を知るだけでなく、各ポイントで様々なとびラーとも出会えるツアーだったのです。

実施に先立ち、とびラー各々がお気に入りの場所を選び、そこを徹底的に調べることから始めました。選んだポイントが美術館の中でどんな位置づけや意味合いがあるのか、どうしたらみなさんにその魅力をお伝えできるのか工夫を凝らしました。そこにとびラーそれぞれの個性が凝縮されていたのです。

■■ 見つかった!Fun!Fan!ポイント ■■

当日のプログラムの様子を簡単にお伝えします。

参加者のみなさんが来館時に迷うことなく集合場所に辿り着けるように、プログラムの看板や赤や緑のバナーを持って正面玄関やエレベーターの入り口でお出迎えしました。

開会の挨拶の後は、都美の見どころを切り取った写真カードを使い、グループごとにアイスブレイクを兼ねた自己紹介タイム。一人で参加される方々の緊張をほぐし、他の参加者やとびラーと打ち解けられるような時間を設けました。

その後ツアーに出発!各グループで7ポイントを巡りました。

ツアーから戻った後は、グループで巡ったポイントを館内マップを使って確認し、ツアーの感想などを共有しました。

あなたの「Fun!Fan!ポイントは見つかりましたか?」の問いに、多くの参加者が見つかった!と声をあげてくれました。

また、参加者からいただいた感想から、「Fun!Fan!とび巡り」が目指したもの以上が実現されたことを実感しました。

感想をいくつかご紹介しますと・・

コロナ禍にも関わらず参加者のみなさまと一緒に美術館を味わうことが出来て本当に感謝しています。

■■ 受け継がれる想い ■■

少し時間を戻して、このプログラムが出来上がるまでをお話させてください。

このプログラムは、昨年度に任期を満了した7期のとびラーが始めた「とびラボ」がきっかけとなっています。入念な準備を重ねた企画でしたが、コロナ禍の中で参加者をお招きしての開催が叶いませんでした。種を蒔いてくれたラボのアイデアを実現させたいと思い、“この指とまれ”をしました。

前年度のとびラーのアイデアから、どんな芽が飛び出すか、どんな実がなるかは、集まったメンバー次第です。なぜならとびラボが “その場に居合わせる人がすべて”というモットーに基づいているからです。とびラボは発案した人だけのものではなく、そこに参加するすべてのとびラーによって、話し合われ、どんなラボにしたいのか、何を目的に、何を実施したいのかの議論や試行錯誤が続きます。

その結果、考えていたものと方向が変わって解散するラボもあれば、まったく違ったコンセプトで実施するラボもあります。ラボのメンバーがお互いに、聞いて、考え、話しあい、また聴く。この繰り返しの中で、改良が加わったり、新たなアイデアが生まれたりしながら、方向性が定まり、実現に向けての調整が続きます。

2021年の9月に“このゆびとまれ”をしてから約半年、亀のようにゆっくりゆっくりと進んだラボでした。その過程で、メンバーが自発的に企画の案を出し合いました。自らの出来ること、得意なこと、やれることを差し出し合い、みんなで作り上げたラボでした。

各ミーティングの議題、アイデアのたたき台、スケジュール管理、実施当日までの様々な進行など、プロセスだけに留まりません。広報用のビジュアルや、ツアーの目印となる旗、プラバンで作ったバッチ、サコシュと呼ばれる小さな肩掛けバックなど、それぞれが時間を見つけて作りました。

また実質的なコトやモノだけにとどまらず、常に励ましのメッセージや心遣いが行き交いました。ひとつのラボに関わるとびラーの動機や想いはそれぞれ、実施までに費やせる時間も人それぞれです。そこには関わった人だけの想いがあり、出来る人が出来るときに、出来ることをつないでいきます。

■■ 想いを現実に ■■

都美の魅力は作品だけではないこと、建築を含めた魅力がたくさんあることをお話してきましたが、それに加えて、人と人をつなげ、人と作品をつなげ、人と場所をつなぐ存在であるアート・コミュニケータ(とびラー)自身が大きな魅力になっています。

とびラ-の魅力とは何でしょう?「アートが好き」が唯一の共通項でしょうか。それ以外はバックグラウンドも、年齢も、仕事も、興味関心も、多様な集まりです。絵を描くことが得意な人もいれば、まったく絵は描けないという人もいます。印象派は好きだけど、現代アートはどう受け止めていいのか分からないから苦手という人もいます。建築?特に近代・現代建築は私もさっぱり・・ちんぷんかんぷんでした。

そんなバラバラな集団ですが、私が見出す共通項は「想いをかたちする力」がある人々だと思っています。いろんな状況下で当初描いたプランとは違っても、それぞれの想いを聞き、そこから出来ることを探していく。ひとりでは難しくても、集まれば知恵がでる。お互いの個性がぶつかり合うこともあれば、化学反応が起きて思わぬ方向に話が転がっていくことあります。

関わりの中から生まれた言葉や想いは、誰かの心の中に種や火種となって残り、そこに新たな水や空気が送り込まれると、芽が出たり、火種がポッと燃え上がったりもします。それは今日かもしれないし、一年後かもしれない。

誰かの想いと想いがつながって、車いすユーザーの方のための企画になったり、小さいお子さんをもつ親御さんのための時間となったり、視覚・聴覚障害の方が参加できるワークショップになったり、学校で過ごす時間が心地よいものではないお子さんたちがほっとできるスペースになったりしました。

個性豊かなとびラーたちの、いろんな想いやアイデアが、生まれ、受け継がれ、ラボとして実現しているのです。様々な試みを可能にしてくれているとびらプロジェクトという場と、そこに集まる人々に、私自身が魅了され続けた3年間でした。

■■ いざ美術館に! ■■

話が随分と逸れてしまいましたが、美術館は何かが生まれる場だと思います。作品から、作家から、人との繋がりから、そこで起こる事柄から湧きおこる想い。なんらかのひらめきやアイデアかもしれません。心にそっとともされた朧げな灯かもしれませんし、ある日燃え上がる火種かもしれません。それがモノやコトの実現に繋がっているとしたら・・

美術館に存在しているモノ、起こっているコトも、誰かの想いが実現したことに他なりません。作品も、イベントも、建築や、家具も、照明、壁や柱の一本も。

美術館は作品が展示されるだけでなく、人との出会いがあり、いろんな過ごし方ができる場所です。イベントや企画も行われています。どうぞ、ホームページから、フェイスブックから、Twitterから検索してみてください。

Fun!Fan! ― Funが見つかれば、Fanになる。

そこにあなたの想いが重なると・・・想いの実現の一歩になるかもしれません。

さあ、あなただけの楽しみを見つけに、いざ美術館に!

■■ Fun!Fan! お気に入りポイントリスト ■■

☆ アートラウンジ:100年前の旧館に想いを馳せる 石山敬子(8期)

☆ 列柱空間:地下に隠されたとびカンの背骨 脇坂文栄(8期)

☆ 公募棟・赤色の休憩コーナー:美術館を一望できる特等席 山中みどり(9期)

☆ 公募棟・黄色の休憩コーナー:大銀杏の記憶 黒岩由華(9期)

☆ 打ち込みタイル:チョコレートムース工法 岡田則子(9期)

☆ 天井・ライト:建築家前川國男のこだわり、優しく包む光の輪 向井由紀(9期)

☆ エスプラナード:息抜き、そして立ち話、彫刻のある散歩道 長尾純子(9期)

☆ 《my sky hole 85-2 光と影》:五感で味わう 卯野右子(8期)

☆ 公募棟雁行配置 (アートラウンジより):鳥になって俯瞰し羊羹をいただこう 鹿子木孝子(9期)

☆ リスが登っていきそうな小さな階段:公園から迷い込んだリスも斫り(はつり)工法に感激✨ 豊吉真吾(8期)

☆ ホワイエ:どこまでもどこまでも続く優しいオレンジの光 梨本真由美(9期)

☆ 中庭エレベーター横ガラス扉:開かずの扉は過去から未来へとつながっていた⁉️ 和田奈々子(8期)

☆ 《さ傘(天の点滴をこの盃に)》:屋外彫刻?だれの忘れ物? 井上さと子(10期)

☆ レストラン ミューズ:昼食えば 鐘が鳴るなり FunFanと 中田翔太(8期)

■■ Special Thanks to: 中田翔太(8期)広報ビジュアル・写真撮影

Fun!Fan!

東京都美術館の館内MAPはこちら:https://www.tobikan.jp/guide/floormap.html

卯野右子(8期とびラー)

とびラーの3年間、個性あふれる面々との関わりの中で、いろんな挑戦をさせていただきました。無謀・無茶・無理・無計画・無鉄砲な試みをあたたかく見守り導いてくださったスタッフのみなさまに、最大級の感謝を贈ります。楽しかった~!次のステージでも、想いを重ね合わせて、たくさんのモノやコトをうみだしていけますように!

2022.03.22

東京都美術館の人気プログラム「建築ツアー」を平日朝のゆったりとした時間に楽しんでみませんか?

お仕事前に、展覧会を見る前に、気軽にたのしめる30分間のコンパクト版ツアー「トビカン・モーニング・ツアー」です。東京都美術館の建築やなりたち、野外彫刻などの「みどころ」をとびラーがご案内します。どなたでもご参加いただけます。

(事前申込が必要です)

日時|2022年4月19日(火)10:15 – 10:45(10:00受付開始)

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディールーム

対象|どなたでも

定員|9名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|無料

参加方法|事前申込制。以下の専用フォームよりお申し込みください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※定員に達し次第、申し込み受付を終了します。

<ご参加にあたってのお願い>

会場となる東京都美術館では、美術館を利用するすべての方の安全と安心のため、新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みを行います。

_

○来館者全員を対象に、非接触型温度計による体温測定を実施します。37.5℃以上の発熱が確認された方、及び風邪症状(咳、咽頭痛)がある方、明らかに体調不良と思われる方については、入館をお断りさせていただきます。

○過去2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴のある方は来館をお控えください。

○ご来館の際には、マスクの着用をお願いします。

_

東京都美術館における新型コロナウイルス感染症予防対策についてはこちらをご覧ください。

2022.03.18

車いすで美術館をのんびりお散歩してみませんか。

アート・コミュニケータ(愛称とびラー)とお話をしながら、都美の建物や彫刻の魅力を味わう時間をお届けします。

車いすの方々にもっと気軽に訪れることのできる場所として美術館を感じていただきたいと考えています。

車いすだとなんだか気兼ねしてしまう…と足が遠のいてしまった方も、美術館デビューの方も、安心してご参加頂けます。

皆様にお会いできることを楽しみにしています!

日時|2022年4月17日(日)

・午前の回 11:00〜12:00(10:50 受付開始)

・午後の回 14:00〜15:00(13:50 受付開始)

会場|東京都美術館

集合|来館方法により、個別にご案内します。

対象|

・日常車いすを使用して生活している方

・歩行に不安があり、当日車いすで参加したい方(車いす貸出可)

定員|各回2名、それぞれ介助者1名まで一緒に参加できます。(申込多数の場合抽選)

参加費|無料

参加方法|事前申込制

申込締切|3月27日(日) 4月3日(日)まで申込期間を延長しました。

抽選結果は〆切後1週間程度でメールでお知らせします。

※以下の申込ボタン(Googleフォーム)よりお申し込みください。

申し込み受付を終了しました。

お申し込みありがとうございました。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※バリアフリー情報はこちらからご覧頂けます。

・東京都美術館館バリアフリーガイド

・上野恩賜公園バリアフリーマップ

※東京都美術館の駐車スペースをご利用いただけます。詳細は、抽選結果とともにお知らせします。

※申し込みのキャンセルは、以下までお願いします。

メールアドレス:p-tobira@tobira-project.info

<ご参加にあたってのお願い>

会場となる東京都美術館では、美術館を利用するすべての方の安全と安心のため、新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みを行います。

_

○来館者全員を対象に、非接触型温度計による体温測定を実施します。37.5℃以上の発熱が確認された方、及び風邪症状(咳、咽頭痛)がある方、明らかに体調不良と思われる方については、入館をお断りさせていただきます。

○過去2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴のある方は来館をお控えください。

○ご来館の際には、マスクの着用をお願いします。

_

東京都美術館における新型コロナウイルス感染症予防対策についてはこちらをご覧ください。

2022.03.14

2022年3月14日(月)東京都美術館で開催された「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」(2022年2月10日〜4月3日)で視覚障害者と作品鑑賞を楽しむワークショップを実施しました。当日は「障害のある方のための特別鑑賞会」*の日でもあり、ゆったりとした環境でアート鑑賞を楽しみました。

私たちアート・コミュニケータ(通称:とびラー)がこれからゼミ*として立ち上げたグループ「gift×gift」(ギフトギフト)は、ダイアローグ・イン・ザ・ダーク「対話の森」*でアテンドをされている5名の方々をモニターに迎え、何度も意見交換をしながら、一緒に「アート鑑賞」プログラムを作りました。

「gift×gift」は視覚障害者と晴眼者がアート作品を通してそれぞれの経験や鑑賞体験などを語り合い、互いの考え方に触れる場を作ることを目指しています。

ここからは当日の様子をレポートします。

青空に満開の寒桜が映える上野駅。公募した視覚に障害のある参加者4名と、一緒に活動するアート・コミュニケータが公園口改札で待ち合わせ。360度目配りをしながら、参加者が来るのをドキドキしながら待っていました。ここから参加者1名(介助者の方もご一緒)、アート・コミュニケータ2名でのグループ活動が始まります。自己紹介やざっくばらんな会話で、徐々に距離を縮めながら東京都美術館に向かいます。

「はじめまして」の最初の出会いは、お互い少し緊張している様子がうかがえます。

当日は快晴。銀杏の緑が青空によく映えて、春の日差しが眩しいお天気でした。上野のこと、美術館のことなどたわいのない会話をしながら、会場に向かいます。

<プログラムメイキングのポイント>

これから一緒に活動するグループメンバーと気軽に話したり、聞いたりできる雰囲気作りに努めます。待ち合わせ場所から会場までの10分間で参加者の方が、肩や腕など、どこに手を置けば歩きやすいのかを確認します。歩幅や歩く速さを合わせたり、エレベーターやエスカレーターに乗るタイミングを計る、その後の展示室でのプログラムに繋がる大切な時間です。

さあ、鑑賞プログラムの始まりです!

東京都美術館に参加者が揃いました。プログラムはアートスタディルーム*で始まります。

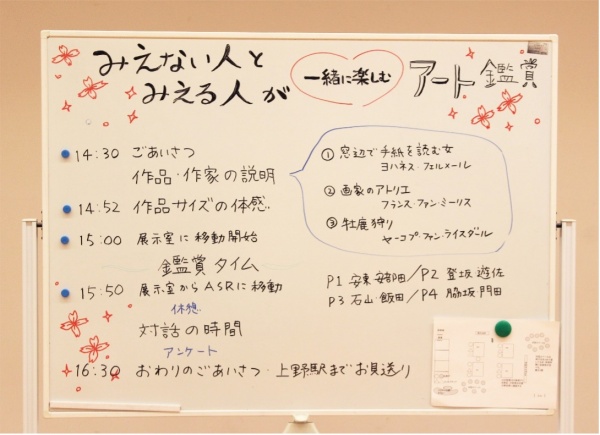

当日の進行スケジュール。作品解説、作品サイズの体感をした後、展示室での鑑賞、グループでの感想を持ち寄った対話の時間という流れです。

まずは作品解説!

展示室に行く前に、落ち着いた空間で参加者が、鑑賞する作品のイメージを描くための

ステップです。

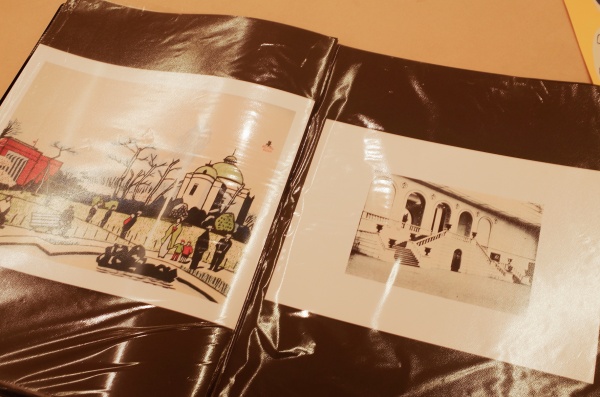

1作品3分ほどの解説を聞きながら、触図を使ってこれから鑑賞する作品のイメージを頭の中に描いていきます。

今回は3作品に焦点を当てて鑑賞します。ヨハネス・フェルメール作《窓辺で手紙を読む女》、フランス・ファン・ミーリス作《画家のアトリエ》、ヤーコプ・ファン・ライスダール《牡鹿狩り》です。

「触図」はA4サイズの厚紙に人物や風景などを、手触りの違う紙や布で表現しました。

1作品ごとに解説や触図の分かりにくい部分などを確認するための時間を設けました。

<プログラムメイキングのポイント>

今回のプログラムで鑑賞する作品は、「この作品なら見えない人と見える人が一緒に楽しめる」と選んだ3点です。

作品は、展覧会の主旨に沿ってオランダの風俗を描いたもの、オランダの風景や文化を描いたもの、そしてチラシに載っている目玉の1点。展示空間全体も体感できるよう考慮しながら選びました。

事前に作品研究をし、その魅力の中から、伝えたい要素を数点に絞り、解説と触図に反映させました。

工夫した点としては、例えばヨハネス・フェルメール作《窓辺で手紙を読む女》では、大まかに以下の4点を示しました。

・中央で手紙を読む女性

・修復後に現れたキューピッド

・大きな窓や緑のカーテン

・果物が置いてある布のかかった家具

1番のポイントはキューピッドだけをめくれるようにし、修復前と修復後の画面の変化をイメージできるよう工夫しました。

モニターの方々との意見交換から、触図は参加者の方が気兼ねなく触れるよう丈夫であること、描かれているものの位置関係が伝わること、作品解説との兼ね合いが大切であることが、わかってきました。

情報過多にならないよう、作品解説は触図の起点を決め、ポイントを迷わず辿れるよう最後まで修正を重ねました。

展示室に行く前の最終ステップ、作品サイズを手で触って感じます。

耳からの作品解説と、触図で作品のイメージを頭に描いたあと、3作品のサイズ感を体感します。こちらは、フランス・ファン・ミーリス作「画家のアトリエ」の大きさに触れているところ

<プログラムメイキングのポイント>

作品のサイズを身体的に体感することで、より作品に近づけるのでは、というアイディアがモニターの皆さんとのトライアルから生まれました。

いよいよ、展示室で本物の作品鑑賞。

トイレ休憩をはさみ、荷物を預けアートスタディルームから企画展示室に向かいます。

上野駅での対面から1時間弱が経ちグループメンバー同士、会話のテンポや歩くスピードも徐々に馴染んできました。

各グループは本物の作品を前にどんな鑑賞の時間を過ごすのでしょうか。

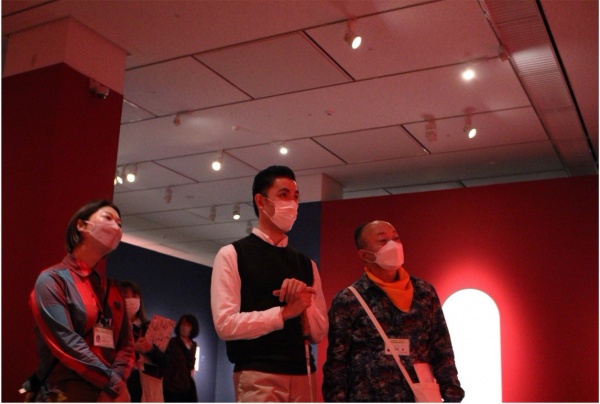

1グループ目の鑑賞の様子

Aさん「作品と私たちの距離は、どれくらい離れていますか?」

アート・コミュニケータ(以後AC)「1メートルぐらいです。足元に華奢な黒い柵があります」

Aさんが白杖で柵を触って、位置を確かめます。

AC「修復後の《窓辺で手紙を読む女》は周りの壁紙よりも一段階濃い色の、厚みのある特別な壁に掛けられています。足元には30㎝ぐらいの高さで奥行きのある台が張り出しています。手を伸ばしても届かないぐらいの距離に作品があり、丁重に扱われている感じがします。」

Aさん「修復前後で何が違いますか?」

AC「色のトーンも違います。」

Aさん「キューピッドが出てきただけではないのですね。まず、どこに目が向きますか?」

AC「やはり、女性です」

Aさん「キューピッドではないんですか?(驚く)」

ACはさらによく観ることに。

女性に光が当たっていたり、窓ガラスに姿が映っている感じを説明し、そこから作品全体の光の陰影や、その中のキューピッドの存在へと話が展開します。

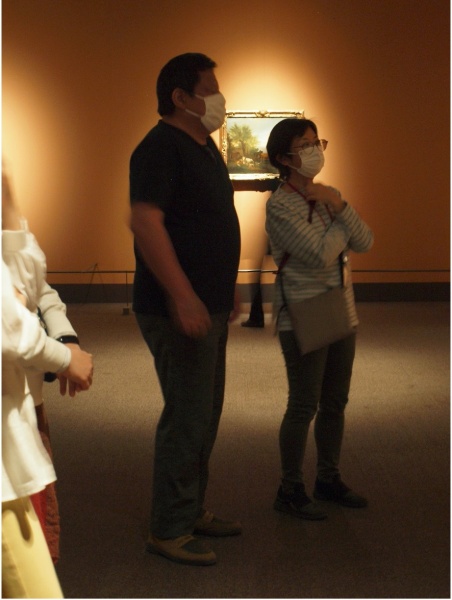

2グループ目の鑑賞の様子 「触図からイメージした印象が大きく変わりました!」

実際の作品の前では、細部に描かれている物、表情や筆のタッチ、展示室内の様子を説明。絵の雰囲気やアート・コミュニケータから見た作品の面白さを主観的に伝えていきます。またBさんからも、服装について質問を受けることで今まで気にしていなかった季節感に気づくなど、絵のイメージがだんだんと固まっていきます。そして、ある瞬間カチっとお互いの見え方が一致するような感覚を覚えました。

3グループ目の鑑賞の様子

AC「手前に川があって奥には森があります。」

Cさん「手前にある/奥にあるというのは、どこからわかるのですか?」

AC「…。」

普段当たり前に思っていることを言語化するのは難しいと痛感しました。

Cさん「目で見ている人たちって、こんな風に見ているのかな。目で見た世界を垣間見ることができ、興味深かったです。」作品の遠近感の表現について、私たちも改めて考える時間となりました。

4グループ目の鑑賞の様子

「美術館にはあまり来ない」というDさん。少し緊張されているようです。

「絵は図録でもいいかなぁと思って」とおっしゃっていましたが、絵の前でアート・コミュニケータと女子トークしながらの鑑賞で表情も柔らかに。一枚の絵の中にたくさんの「謎」を探していらっしゃいました。

「どうしてキューピッドを隠したのでしょうね?」「どうしてこんなに大きなキューピッドなんでしょう?」本物の作品を前にお話をすることで「謎の多い絵は面白いですね」と笑顔になっていました。

視覚障害の有無に関わらず、Dさんが時間をかけて絵画を観察し、味わって下さっていたのを感じました。

<プログラムメイキングのポイント>

ワークショップを作っていく中で、モニターの方々とのトライアルで見えた2つの課題がありました。

初めのトライアルでは、作品情報の共有をせずに、いきなり展示室で作品鑑賞をしました。そこでモニターの方から「キャプションを読んでほしい」「何が描かれているのかの情報は欲しい」「いきなりの対話は難しい」という意見が出ました。

また、混み合う展示室で他のお客様とも場を共有するため、工夫をする必要がありました。

これらのことを踏まえて、①ASRで事前に作品の客観的な情報を伝える②展示室での対話は主観を中心にする。というステップを設けました。また、鑑賞する作品は各階1作品とし、観る位置を適宜移動するなど、他のお客様の様子に気を配りながらの鑑賞を心掛けました。

展示室での鑑賞を持ち寄って語り合おう!

2グループ合同で鑑賞した感想や気づきを語り合う場です。

「自分では見る事のできないものを、他の人の視点を借りてみることが新鮮でした。」

「グループで話すことで6人の目を借りて見ることができました。」

「小さな丸が少しずつ大きくなっていくように広がり、一人のフェルメールからグループ皆のフェルメールのように感じています。」

進行のアート・コミュニケータが参加者を中心に感想を聞きました。

4グループを2グループに編成して、展示室での感想を持ち寄ります。ここで初めて他のグループメンバーとの交流の時間を持ちます。皆さん盛り上がり、時間が過ぎても語り合っています。

<プログラムメイキングのポイント>

作品解説から展示室の鑑賞までは3~4名のグループでの活動でしたが、ここで初めて他のグループの参加者や、アート・コミュニケータと接する機会を持ちます。このグループ対話の時間は、モニターの方々とのトライアルで「○○さんがどう思っていたのか、知りたい」というご意見から生まれました。

気持ちがホットなうちに、アンケートを取ります。

「今日はありがとうございました。一番印象に残ったのはどんなところですか?」

『触図で全体の構図が掴めたことです。これが自分にとって実際に観たことになりました。』

『感想を共有した対話の時間です。一人ひとりの感想を聞くことができたので、その人の絵を想像することができました。』

『晴眼者がどのように作品を見ているか知ることができました。特に遠近感の表現の時、皆さんの目で見た世界を垣間見ることができました。』

それぞれの興味により印象深かったポイントは異なった回答となりました。

また、改善点としては、さらに詳細な触図を希望する方が多く、その中でも光の表現や色のグラデーションが分かるものがあったらより良いというご意見がありました。

<プログラムメイキングのポイント>

今後の活動に繋げるため、ワークショップの中で一番印象に残ったところ、良かったところ、改善点を伺いました。参加者に了承を取りメモと録音で記録しました。

お見送りの時間。

アンケートが終わった後も、名残惜しくお話が尽きない様子。解散場所のJR上野駅公園口改札までお見送り隊がご一緒します。お帰りの際は、美術館のギフトショップに寄り道したりアート以外のお話もしたり、最初に比べると随分と打ち解けた様子が伺えます。

ワークショップを終えて。

私たちは今回のワークショップで見えない人と、見える人がアート作品を通してそれぞれの経験や鑑賞体験を語り合い、互いの考え方に触れる場づくりを目指しました。

その第一段階として、過去のとびらプロジェクトの取り組みを遡ったり、視覚障害の方との関わりをメンバー内で共有し合ったり、ソーシャル・アート・ビュー(アート・コミュミケータが地域で主催する団体)のプログラム体験などをしました。

そして、フェルメール展での実施に向け、鑑賞プログラム作りが始まりました。メンバーの知見を持ち寄っては見たものの、見えない人と見える人が作品の前で互いの気づきや思ったことを言い合える場を作るために、どのようなステップを踏めばよいのか。メンバーだけでは「想像の域を出ない」と先に進むことができませんでした。

そこで、メンバーと繋がりのある視覚障害の方々にお声がけをし、この取り組みに興味を持った方をモニターとしてお迎えしました。モニターの皆さんと美術館でのトライアルやオンラインでの意見交換を重ねていく中で、それまでの思い込みに気づいたり、新たな発見がありました。

例えば、メールで展覧会概要をお知らせする際に、はじめは音声で送ろうとしていましたが、読み上げ機能があるので文章の方が良いということ。

アテンドをされる際、人によって肩やひじなど触れる場所が違うので、初めに本人に尋ねてほしいこと。

触図に必要な情報量や解説とのつながりをもたせること。

対話を重ねることで、徐々に私たちの既成概念が解けてゆき、「視覚障害のあるモニター人たち」からお一人おひとりの人柄を知る機会にもなりました。

また、モニターの方々もプログラムに興味津々で参加し、美術館を楽しんでくれている様子で「互いに贈り合い、受け取り合う」ことを実感する時間となりました。

ご協力いただいたモニターの皆さまに、ここで改めて御礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

今回の実施は、とても大きな一歩となりました。

プログラムに正解はなく、その場にいる一人ひとりとの豊かな場を作るために、展覧会の内容や、規模、その環境などに丁寧に応じながらこれからも「gift×gift」な場づくりの活動を続けていきたいと思います。

「gift×gift」を作ったアート・コミュニケータ。みんな、笑顔です!お疲れさまでした。

*障害のある方のための特別鑑賞会

普段は混雑している展覧会を、障害のある方が安心して鑑賞できるよう、休室日に特別に開館して鑑賞会を開催しています。事前申込制で年に4回開催されます。当館のアート・コミュニケータ(とびラー)が受付や移動のお手伝いをします。

障害のある方のための特別鑑賞会 | 東京都美術館 × 東京藝術大学「とびらプロジェクト」 (tobira-project.info)

*これからゼミ

活動任期3年の最後の年は仕上の年。「これからゼミ」は、とびらプロジェクトを離れた後、どのように活動をしていくかについて考え、実施します。例えば、ゲスト講師を招いた勉強会の開催や、ワークショップの実践など、各自が自分たちのスキルアップに必要な講座を自らデザインし、取り組むことができます。「アート・コミュニケータ」としての総仕上げの場です。

とびらプロジェクトってなに? | 東京都美術館 × 東京藝術大学「とびらプロジェクト」 (tobira-project.info)

*ダイアログ・イン・ザ・ダーク「対話の森」

真っ暗闇のエンターテイメントとして知られ、これまで約23万人が体験した「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」。準備期間を経て、暗闇で心地の良い距離(ソーシャルディスタンス)をとりながらでも冒険できる、新たな体験型ソーシャルエンターテイメントとして生まれ変わりました。声や音、あらゆる感覚に着目しながら、人と人とのかかわり、つながりをどう育み、保っていくのかを体感していく。身体的距離が必要なwithコロナ時代だからこそのプログラムです。

対話の森とは? | ダイアログ・ミュージアム「対話の森®」 (dialogue.or.jp)

*アートスタディルーム

東京都美術館交流棟2階にあるアートスタディルームは私たちアートコミュニケータ(通称とびラー)が学び、集い、活動する場所です。

中嶋弘子(8期)

中嶋弘子(8期)

人と出会う、作品と出会う。アートの前での対話は、その人にも、作品にも、新しい自分にも出会えます。

そしてその気持ちは、他の誰かへと繋がってゆきます。アート・コミュニケータとして、このような「gift×gift」な場に立ち会っていきたいと思います。