6月3日に行われた基礎編に引き続き、平田オリザさんのワークショップ応用編が開催されました。今回はとびラー候補生(とびコー)さんに加え、学芸員の稲庭さん、佐々木さん、田村さんも一緒に参加されました。

早速台本が配られ、とびコーさんが演技に入ります。場の設定としては、列車で旅行中の男女がボックス席に座りながら何気ない会話をしています。そんな時、合席を求めてくる一人の女性が現れます。二人は快く合席を受け入れますが、何か会話をしなくてはならないような空気に包まれ、思わず男性が「旅行ですか?」と女性に声をかけます。肩すかしのような会話と愛想笑いが続く、どこかぎこちないひと時を送る三人の姿。といったところです。

^

とびコーさんもひとまず初見の台本を見ながら、頑張って演技をしていました。

【言葉に内在する意味とコンテクスト】

渡された台本に沿って一通りの演技を終えたところで、平田さんからワークショップの趣旨について説明がありました。以前このワークショップをとある高校の演劇部の生徒で実践したみたところ、意外にも「旅行ですか?」の台詞がなかなか自然に出てこなかったそうです。そこで、なぜ不自然な台詞回しになってしまうのか、平田さんが高校生に尋ねてみると「列車の中ではじめて会った人に声をかけたことがない」、もしくは「声をかけるようなことはしないから雰囲気が掴めない」といった答えが返ってきたとのこと。なるほど。平田さんは「旅行ですか?」という言葉に合席した3人の男女に流れる微妙な雰囲気という文脈(コンテクスト)を託していましたが、「旅行ですか?」という言葉を使った経験のない高校生は、「旅行ですか?」という台詞に込められた文脈(コンテクスト)を理解できなかった様です。

^

この状況を平田さんは「コンテクスト(文脈)のずれ」が起きている状態と説明されていました。これは言葉の「意味」は理解できていても、言葉にかかる「コンテクスト」が個々人の生活環境や文化などの違いによってずれてしまったまま会話している状態を指しています。ただ、この「コンテクストのずれ」は、会話の中では非常に気付きにくいそうです。そして、この「コンテクストのずれ」に気付かないまま会話を進めることこそが、人々が様々な場面でコミュニケーション不全を起こす最大の要因であると平田さんは指摘しています。(どの様な業種にしろ顧客から寄せられるクレームなどは、この「コンテクストのずれ」が原因である場合が多いとのことでした。)

^

ちなみに、平田さんが同じワークショップをオーストラリアで現地の大学生を相手に行った際、「列車の中ではじめて会った人に声をかけるか?」と尋ねてみると、「人種や民族による」という答えが帰ってきたそうです。また、アイルランドでワークショップを行ったときには、全員が話かけると答えたそうです。更にイギリスの上流階級の人であれば、誰かに紹介されない限り、不用意に他人に話しかけるのはマナーに反するとのことでした。

^

そして平田さんの解説で何より興味深かったのは、演劇の世界ではこうしたコンテクストの機能性を脚本家や演出家が熟知し、コンテクストの差異を巧みに操ることで、同じ台詞であっても、そこに現れる人間関係の意味を全く別の意味に取り替えてしまうことが出来るということでした。仮に「旅行ですか?」と話しかけた男性が、イギリスの上流階級の人であったというコンテクストを用いると、先ほどの単なるぎこちなく話かけるだけの男性像からは一変して、「マナーを知らない男性」、あるいは「マナーを破ってまで話しかけたい魅力的な女性が登場した場面」と、全く異なった観え方に観客を導くことができるそうです。このことからも、会話において重要なのは、言葉の「意味」よりもむしろ「コンテクスト」の理解にあることが分かります。

^

【コンテクストを理解する力】

となれば、この「コンテクスト」を読み取り理解する力は、アートコミュニケータにとって必要な力なのではないかと感じました。

^

平田さん曰く、子どもに代表される様な社会的弱者は、言葉の意味よりもむしろコンテクストを主として話すことの方が多いそうです。例えば、「今日宿題やって行かなかったけど、先生に怒られなかったよ!」と嬉しそうに走って帰ってきた子どもがいるとします。一見、宿題をやらなかった話に聞こえてしまい「駄目じゃない?!」と注意しそうになりますが、実は子どもが「嬉しそうに」伝えたかったのは、先生の寛容さに魅かれたこと、先生が大好きなことだったりするそうです。

^

そう考えると、論理的に話すことのできない社会的弱者(子どもなど)のコンテクストを理解する能力こそが、それらを支える側の人(先生や親など)に求められているのだと理解することができます。これについて平田さんは、これまでの日本のリーダー教育で重視されてきた論理的に話せる力や、批評性を持つことなどの主体的な能力よりも、これからのリーダーには、社会的弱者のコンテクストを読み取り、論理的に話すことの出来ない人のコンテクストを理解する能力を是非身に付けていって欲しいと語っていました。

^

そして、こうしたコンテクストを理解する能力は、医療の場でもその可能性が期待されているそうです。現代では医療が高度化し、治療するということの意味も多様化しているとのこと。一秒でも長く生きたいのか、残された余命を家族と過ごしたいのか、医師が患者さんのコンテクストを理解できなければ、本当の治療はできないそうです。また、日常の看護においても患者さんのコンテクストを理解することは非常に重要で、優秀な看護婦さんなどは、患者さんから「胸が苦しいです」と訴えられると、「胸が苦しいんですね」と、まずは落ち着いてオウム返しに答えることによって、「あなたのそばにいますよ」「あなたに集中していますよ」というシグナルを返すそうです。この様にコンテクストを受け止めて、さらに受け止めている事をシグナルとして返してあげることが、医療の場ではコミュニケーションの基本とされているとのことでした。

^

【コミュニケ―ションをデザインする】

しかし、こうした所作は何も難しいことではなく、本来僕らも日常生活で行っていることであり、基本的なコミュニケーション能力は既に誰もが持っているとも言えます。ただ、平田さんの指摘によれば、個々人のコミュニケーション能力は高くても、医療現場のようなパニックがおき易い場であったり、ビジネスの世界で時間が限られていたり、狭い研究室の中で権力構造が強かったりと、何らかの外的要因が関係しコンテクストの共有が妨げられると、コミュニケーション不全が起こりやすく、強いては組織内のトラブルに発展する可能性があるとのことでした。よって、個々人がコンテクストを理解する力をつけるだけでは完全ではなく、例えば、医師と患者さんの座る位置は話し易さが考慮されているか、或はビジネスの話をする場合であれば開放感のあるミーティングルームにデザインされているかなど、外的要因を含む複合的な視点をもって、多様なコミュニケーションの理想的な姿を考える必要があるとのことでした。

^

そして、こうした原因と結果を一直線で結び付けない捉え方を「複雑系」と呼びますが、コミュニケーションの問題を「複雑系」で捉えたのが、「コミュニケーションデザイン」という新しい学問領域ということができます。まさにとびらプロジェクトでも、コミュニケーションをとるのに必要な環境は整っているかなど、考えて行かなければならないことはたくさんあります。

^

【シンパシー型の教育からエンパシー型の教育へ】

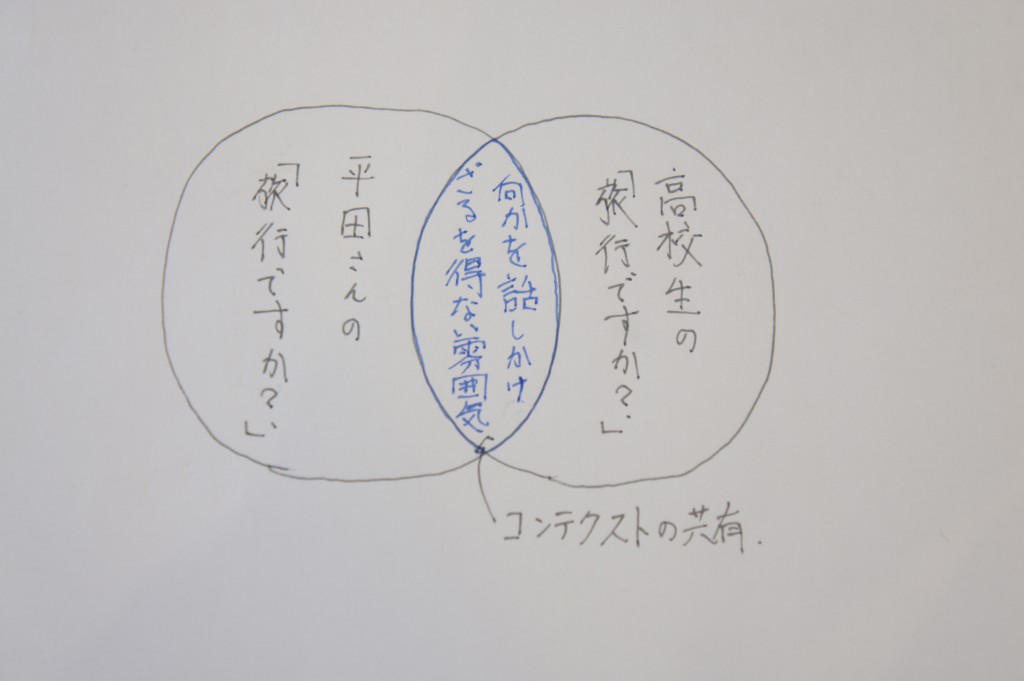

ここで、高校生が「旅行ですか?」の台詞を自然に言えるにはどうすればよいかの話に戻します。人生経験の少ない高校生に「旅行ですか?」の台詞だけを考えさせても、一向にそこに含まれるコンテクストを理解することはできないでしょう。しかし、「旅行ですか?」という台詞を練習するのではなく、「旅行ですか?」に込められたコンテクストと、高校生の人生経験を重ね合わせ、「何かを話しかけざるを得ない雰囲気」とはいったいどういう状況なのかを共有して行くことで、平田さんは「旅行ですか?」に込めたコンテクストを高校生に伝えてゆくことが出来ると言います。よく役者はその役に成りきるとか、何か別の人格が乗り移ることで迫真の演技が生まれるかの様に言われますが、プロの役者であっても、普段は話しかけない自分だけれども、話かけるとしたらどういう状況のどういう自分だろうかと、自分と演じるべき対象との間に共有できる部分を見つけて行くことから、役づくりのウイングを広げて行くとのことでした。

こうした自分(内側)のコンテクストの外側(他者)にある行動や価値観を理解するために、双方のコンテクストの共有部分を見つけ出すことから、外側(他者)にあるコンテクストを徐々に共有拡大して行く方法が、近年、教育の世界でも注目を集めています。主にいじめ問題への対策として行われるロールプレイ(疑似体験)において提唱されているのが、「シンパシー型の教育からエンパシー型の教育へ」という考え方だそうです。

「同情から共感へ」、「同一性から共有性へ」といった意味合いを持ち、いじめられた子の気持ちになって同情(シンパシー)するのではなく、いじめられている子どもの気持ちと、より多くの子どもたちの気持ちとに共有(エンパシー)できるところを見つけて、少しでも「心の痛み」の共有部分を広げてゆくことで問題解決を図る手法とのことでした。

^

考えてみれば、コミュニケーションとは、相手のコンテクストと自分のコンテクストの重なる部分を探すことからしかはじめることが出来ないと感じます。話かけたい相手がいた場合、僕たちは相手との共通点を探し、広げて行こうとし、重なる部分が多ければ喜びに変わっていったりもします。今回のワークショップはまさにコミュニケーションの出発地点でもある、他者のコンテクストを理解することの重要性について触れた内容でした。

^

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

^

さてさて、平田さんのワークショップの趣旨はかなり奥深いものがあり、ついぞやワークショップであることを忘れてしまいそうでした。そして、不意に戻りますが、もろもろ踏まえた上で「旅行ですか?」をより自然に演技するための出題がとびコーさんらに出されました。「旅行ですか?」の前に3~4行程度台詞を増やして、どうしたら「何かを話しかけざるを得ない雰囲気」を醸し出すことができ、「旅行ですか?」が言い易くなるかを考えるというもの。これは、「旅行ですか?」にかかるコンテクストを理解するために、役者自身がその場のコンテクストをつくり、演じるという手法とのことです。この3~4行の台詞は、例えるならば、数学の図形問題で現れる補助線の様なものだそうで、補助線を頼りに、問題を解くこと(上手く話すこと)ができれば、補助線を消してしまえばよいそうです。

^

例題として平田さんから出されたのは以下。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(何気ない会話をしている男女二人に合席を求める一人の女性がやってきます。女性が腰を下ろすと目の前の席に恐竜の人形が、、、)

女)(けげんな表情)

男)「・・・あっ、、恐竜ですね。」

男)「・・私たちがくる前からずっといるんですよ。。。」(自分たちとは関係ないことをアピール)

女)「・・・」(気まずい雰囲気)

男)「旅行ですか?・・」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かなり強引ではありましたが、面白い例題でした(笑)

^

ここからは3人1組になり、「旅行ですか?」の前に3~4行程度台詞を増やして、どうしたら「旅行ですか?」が言い易くなるかを考え、順番に演技をしてゆくことになりました。考える時間は30分程度。限られた時間内でそれぞれ一生懸命に練習しましたが、簡単なようでなかなか難しい出題です。

各自台詞が決まったら、順番に演技をはじめて行きます。「おまんじゅういかがですか?」の後に「旅行ですか?」とかいきなり窓の外に太陽に塔が現れ「わっ!」となった後に「旅行ですか?」とかみなさん千差万別でかなり楽しませて頂きました。(笑) 全ての組が終わった後、一組ずつ平田さんよりコメントをいただきました。ただ台詞に気持ちを込めて読むのと、「旅行ですか?」にたどり着く台詞を自分たちで考えて演技をするのとでは、「旅行ですか?」にかかるコンテクストの理解が遥かに違うことに気付きました。

一通りの演技が終わると、これまで、コミュニケーションを主題に行われてきた平田さんのワークショップの締めは、「社会における芸術の役割」をテーマとした、社会装置としての美術館や劇場の意味を考えるレクチャーでした。以下、平田さんのレクチャーを僕の解説も交えながら紹介します。

^

【大都市圏と地方の都市環境の変化と文化格差】

平田さん曰く「美術館や劇場は社会の中でどのように機能すべきか」、それを考える前に、まずはそれらが置かれているまちの環境について、もう一度考えておく必要があるとのこと。振り返ってみれば、近年、地方では郊外型の大型スーパーマーケットの進出で、いつでも安く良い商品を手に入れることが出来る様になりました。しかし、市場の競争原理の影響を受け易い田舎ほど商店街は寂れ、まちの本屋さんや電気屋さんは少なくなり、日本の風景はどこも似通ってきた様に思うと平田さんは言います。コストパフォーマンスの高い大型店に対応すべく費用対効果を第一に考えざるを得なくなった地方の個人商店は、無駄(無用の用)を許容できる余裕などなくなり、今ではまちの小さな画廊も、写真館も、子どもたちが集まる駄菓子屋すら見かけることがなくなったとのこと。それに引き換え、東京や大阪の様な大都市圏では、消費活動の分母自体が大きいこともあり、まだまだ商店街にある古本屋さんやジャズ喫茶も健在です。一見、都会はせこせこしていて余裕がなく、田舎はゆったりしているイメージがありますが、イメージと現実には相当のギャップがある様です。

^

古本屋の店主が文学青年を育てていたような昔のまちの姿は今の地方には期待することも出来ず、行政の対応の遅れもあいまって、大都市圏と地方の文化格差はますます大きくなり、競争力にも大きな差がついてきてしまっていると平田さんは指摘します。

^

さらに問題なのは、無駄(無用の用)を許容できなくなった地方では、ホームレスや不登校の生徒など社会的に弱い立場の人たちの居場所すらなくなってしまっていることだそうです。居場所をなくした人たちの一部は、カラオケボックスやコンビニ、或はホームレスなどは図書館に立ち寄ることもあるそうです。しかし近年、図書館で騒いでいた中学生を注意したホームレスが、その中学生たちに撲殺された痛ましい事件も起きています。このような事件を防ぐためにも、社会的に弱い立場の人てあっても、緩やかに参画できる社会的フレームが必要であると平田さんは言います。

^

【社会的包摂(social inclusion):「誰かか誰かを知っている」緩やかなネットワーク社会】

平田さんはこうした問題に対して「社会的包摂(social inclusion)」という考え方を提唱されていました。この「社会的包摂(social inclusion)」について僕なりに説明を加えると、失業や健康不安、老いや精神的不安定などが原因となり、社会から何らかの理由で孤立状態となった(或はなりそうな)人々を、もう一度(或はどうにか継続的に)社会に参加させようとする理念で、人を孤立させない社会づくりの概念と言えます。そこに暮らす誰もが、個々の存在を認識・尊重し合いながら、緩やかに支え合うコミュニティーを形成することで、孤独死や災害時の混乱に対するセーフティーネットの構築を目指すものです。

^

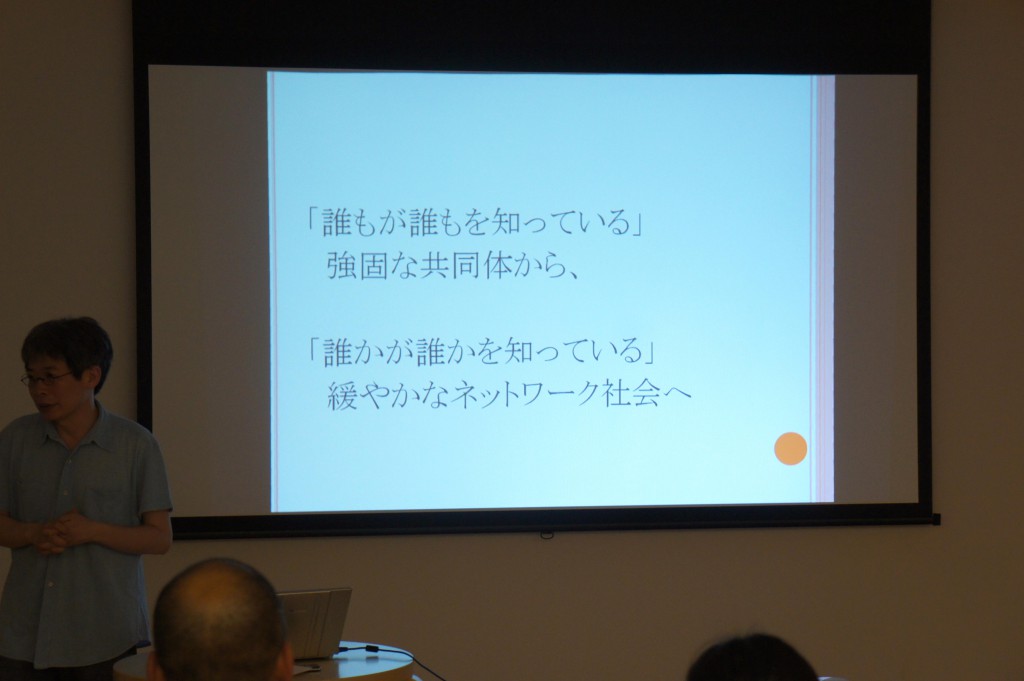

平田さんによれば、戦前までの日本文化では、全員が田植えをして全員が稲刈りをするような共同体を形成し、「誰もが誰もを知っている」社会をつくってきましたが、今の若い世代では、地元の商工会に入り、夏は盆踊り、秋は祭りと、地域の行事に全て参加しなくてはならないような強固な共同体は好まれないとのこと。それに加え、自宅と学校や職場の往復といったように、人々の行動範囲とそこで関わる人間関係も限定されつつあり、精神的な逃げ場は益々少なくなっていることからも、現代社会は人々が孤立しやすい環境にあると言えます。こうした問題に答えるためにも、学校や職場でもない、自宅でもない、カラオケボックスやコンビニでもない、現代社会に合った、市場原理と折り合いをつけられる形の新しい第3の居場所を用意することが、今の社会には求められているとのことでした。そしてその第3の場所と成り得る場こそ、美術館であり、音楽ホールであり、図書館であり、劇場であり、或はバスケットコートなのではないかと平田さんは言います。また、ミュージアムや劇場はよく非日常の空間と呼ばれますが、お化け屋敷のような空間を非日常の空間と呼ぶのではなく、経済原理の中では出会うことのない人と人を出会わせることの出来る場所こそが、非日常の空間であるとのことでした。

^

こうした非日常の空間に集う人々に横の繋がりを持たせることで、「誰もが誰もを知っている」強固な共同体から、「誰かが誰かを知っている」緩やかなネットワーク社会へ日本社会を編み変えてゆく必要があると平田さんは指摘します。例えば「あのおじいちゃん気難しそうにみえるけど、ボランティアさせたら凄いんだよ」とか、「あのブラジル人はいかつくて怖そうに見えるけど、子どもにサッカー教えたら凄いんだよ」など、「誰かが誰かを知っている」緩やかなネットワーク社会を形成する社会装置として、今ミュージアムや劇場が注目されているとのことでした。

^

【80年代の欧米の事例】

続いて平田さんから80年代以降のミュージアムや劇場などに於ける「社会的包摂(social inclusion)」の事例を紹介して頂きました。80年代以降、欧米では文化による都市の再生が注目されるようになり、様々なマイノリティーが社会参加し易い場としてアートセンターが設置されたそうです。ヒスパニック系の移民やチャイニーズの移民、シングルマザー、障害者、高齢者など現地に於ける社会的弱者がアートを通じて社会参加し易い場所を目指し、設計段階から当事者の意見を聞いた上で、どういった環境が必要なのかを協議しながら作られていったとのことでした。日本の場合も住民の意見は取り入れられますが、ある程度の実権や学識をもっている人たちを対象とすることが多く、当事者の声は届き難いとのこと。また、地元の議員や社長など社会的に力をもった人々にも同時に参加してもらうことも重要で、そうした人々がもつ力を、劇場や美術館を通して社会に還元できるような仕組みをつくらなければなりませんが、まだまだ日本の文化施設はそこまでには至っていないとのことでした。

^

また、欧米に於ける「社会的包摂(social inclusion)」の典型的な例としてはホームレスプロジェクトがあげられるそうです。月1回、シャワーを浴びてもらったり、演劇を鑑賞してもらったりする機会を提供しているそうです。先進国のホームレスは、生まれながらにしてホームレスだった人はほとんどいなく、何らかの理由で社会からドロップアウトした人がほとんどとのこと。そういった人たちに、芸術的なものに触れてもらい、「子どもの頃、母親とコンサートいったなー」とか、「オペラ好きだったなぁー」とか思い出してもらうことで、生きる気力を取り戻してもらい、労働意欲が生まれれば行政に於いても非常にコストパフォーマンスの高いホームレス対策となるそうです。

^

逆に炊き出しだけ行ったとしても、命は救えても、抜本的なホームレス対策にはならないとのこと。なぜならホームレスになる理由の半分は精神的な理由だからだそうです。もちろん経済的な理由もありますが、経済的な理由だけであれば、生活保護を受けるという道が残されているため、ホームレスになるのには確かに別の理由があるはずです。そして、そこを解決する為には、精神的な部分に対して何らかのケアをしなくてはならなず、その時にこそアートの役割は大きいのだと平田さんは言います。

^

【日本の事例】

日本に於いてもアートを介した「社会的包摂(social inclusion)」の事例はあるそうです。有名なのは、大阪の釜ヶ崎の日雇い労働者やホームレスが一緒になってつくった紙芝居劇団で、色々な老人ホームなどを流浪しているとのことでした。人の役にたっていることを認識するのは、それだけで精神衛生上非常に良く、どんどん労働意欲が湧き、今ではエディンバラ演劇祭に行くまでに成長したそうです。

^

また、平田さんが経営する「こまばアゴラ劇場」では、数年前から雇用保険受給者(失業者)に70%OFFの大幅な割引をしているそうです。ヨーロッパの劇場や美術館では何処でもやっている施策とのことですが、日本の公共ホールでは未だ実施されてはいないそうです。少し前の日本で失業中に演劇などを鑑賞しに行こうものなら、就職活動を怠っていると思われてしまったかもしれません。確かに好景気に湧いた時代では、6ヶ月も待てば誰でも就職ができたため、失業者はなまけものだという印象は強かったようです。しかし、今の経済状況は昔とは違い、失業が自己責任の範囲では既になくなってしまっています。個人の努力とは別に失業を余儀なくされることで、「社会的排除(social exclusion)」の累積や連鎖(過去の不利な要因:失業、離婚、病気などが、前述の「社会的排除」:住居・社会関係の欠如、社会制度への未加入に繋がる)が起こりやすく、社会から孤立してしまう可能性の高い環境に僕たちは暮らしていると言えます。「社会的排除(social exclusion)」はこうした経済原理から生まれやすいものだからこそ、それとは違う非日常的空間のミュージアムが主体となる「社会的包摂(social inclusion)」は、そのカウンターパートとして有効に機能するのだと思います。

【とびらプロジェクトで考える】

ミュージアムを人々の第3の居場所とする平田さんのコンセプトはまさに、とびらプロジェクトの理念とも一致するところがあります。(とびらプロジェクトの理念は

「アートが引き出すコミュニティー(東京大学にて)」で説明した通りです。)ただ、とびらプロジェクトの仕組みと平田さんの言う「社会的包摂(social inclusion)」の仕組みとの大きな違いは、お世辞も謙遜もなく言えば、とびラーたちは、社会的にも高いスキルを蓄えた選抜精鋭隊であり、多種多様な価値観を知性で共有できる方々の共同体であって、「社会的包摂(social inclusion)」が必要とされる社会的弱者は含んでいないという点です。しかし、高いスキルを蓄えたとびラー個々の力を掛け算しながら、どの様に美術館のもつ力を社会とへ還元し、美術館と社会を繋げる扉をつくるのかを考えることで、とびらプロジェクトが「社会的包摂(social inclusion)」に対してアプローチしてゆくことは可能だと考えています。例えば美術館側が用意したプログラムだけでなく、とびラーによって考案された幾つものプログラム(ワークショップや講座など)が、多様な価値観をもつ人々を美術館へ向かわせる新たな動機と成りうることも考えられます。そして、より多くの人々に何かのプログラムに参加してもらうことによって、「誰かが誰かを知っている関係」をつくってゆくことが出来るかもしれません。

^

平田さんによれば、どんな統計や調査によっても、高度な芸術文化活動、環境保護活動、スポーツなど自分が主体的に参加したいと思う活動であれば、車で30分圏内であれば、人々はストレスなく移動するといわれているそうです。そのため、比較的広域を視野に入れてプログラムを展開しても問題はないとのことでしたが、その代わり、集まってきた人々は自分の好きなものにしか参加しない傾向があるので、なるべく多様な入り口を用意することが、これからのコミュニティー形成には重要になるとのことでした。

^

【天神橋筋商店街「天満天神繁昌亭」の事例】

地域のコミュニティーに参画している人々がアイディアを出し合い、幾つもの入口(扉)をつくることで、外から来る多様な価値観を持つ人々との繋がりを見事につくりあげた例を平田さんから紹介して頂きました。大阪の天神橋筋商店街には「天満天神繁昌亭」という上方落語の寄席があるそうです。繁昌亭の集客は1回200人程度とのことで、その程度であれば商店街への貢献度はさほどではないことが想像できます。しかし、寄席が終わった後に若手の噺家さんたちが天神橋の居酒屋で飲むようになり、そこに地元の旦那衆も加わり、毎晩のように盛り上がっては馬鹿話をしていたとのこと。面白い話をする噺家と、地域に直結する旦那衆のアイディアは次第にリアリティーのある地域のイベントへと発展していったそうです。例えば「修学旅行生の一日丁稚(でっち)体験」「商店街の端から端まで歩いた認定書『満歩状』の授与」「大道芸選手権」どれもこれも、くだらないと思わず言ってしまいそうなネタばかりですが、「いいね!」となったアイディアは翌月にはすぐに実施され、次々にくりだされるイベントが入口となり、商店街は次第に想像以上の賑わいをみせるようになったそうです。まさに「ソフトの地産地消」。そして今では1日の通行人が2万5千人を超える日本一賑わう商店街となったというから驚きです。

^

繁昌亭を例に考えれば、文化施設を運営する上で集客は一つの評価基準にはなりますが、文化施設の役割はまちを元気にさせることだとすれば、必ずしも集客数だけでその文化施設のもつ価値や効果を計ることは出来ないのだと感じました。繁昌亭がそこにあって、噺家がいて、旦那衆と飲んでる、それこそが天神橋筋商店街にとっては大切な文化因子であったと言えます。そしてなにより、「日本一賑わう商店街」という奇跡は、「天満天神繁昌亭」を愛する地域の人々がいたからこそなのだと思います。

^

^

【文化の自己決定能力】

とびらプロジェクトも同様ですが、文化施設の運営や文化事業を行う上で、それが地域に愛されているか、また愛されるための工夫をこらしているかは、非常に重要なポイントだと思います。近年「越後妻有アートトリエンナーレ」や「瀬戸内国際芸術祭」など地域とアートを結びつけた企画が注目を浴びています。それは自然や歴史といったその地域ならではの土壌にアーティストが実直に向き合うことで、そこに住む人々の心を動かし、そこにしかかないアートが生まれるからこその成果だと言えます。また、そうしたプロセスは結果的に、地域性と国際性とを共存させるクリエイティブな時間と空間をつくり上げ、「瀬戸内国際芸術祭」に至っては地方都市での開催にも関わらず、94万人という来場者を記録するまでになっています。

^

こうしたアートプロジェクトを例に平田さんは、自分たちの価値は何で、そこにどんな付加価値をつければよそからも人が来てくれるかを、自分たちで判断する「文化の自己決定能力」を養うことが、今後の地域づくりにはかかすことの出来ない力であると言います。そして、もしも「文化の自己決定能力」を養うことなく、自分たちの文化的な価値の決定を誰かに委ねてしまったとしたら、不必要なレジャー施設やモニュメントが立ち並んだバブル期の都市計画の失敗のように、地域独自の文化はあっけなく大都市圏の資本に飲み込まれ、衰退の一途をたどることになるだろうとお話されていました。

^

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

^

平田さんのレクチャーはとびらプロジェクトにとって一つの指針になるものだったと思います。

また、とびらプロジェクトがまさに取り組んでいる内容とも重なる部分が多く、大きな後押しを頂いたような気持ちでした。

今後は理想をどれだけ現実にして行けるか、日々精進して行きたいと思います。

(とびらプロジェクト マネージャ 伊藤達矢)

2012.07.01