「修了制作は、VR作品になります。」

事前に美しい油絵のポートフォリオを見せてもらっていた私たちは、そのメールに驚いた。

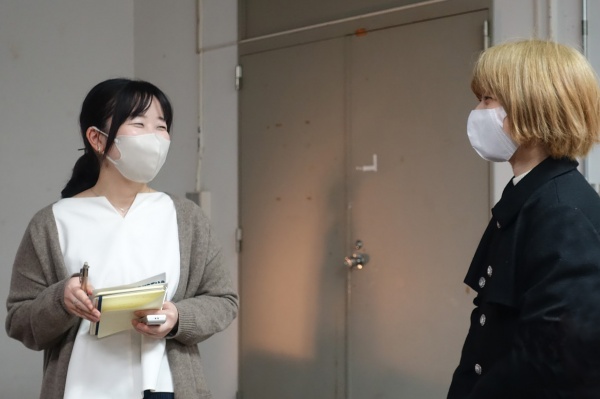

12月初旬の取手キャンパス——出迎えてくれたのは、今日お話を伺う、東京藝術大学大学院美術研究科 修士課程 グローバルアートプラクティス(以下、 GAP)専攻の橋場みらんさん。素敵な笑顔と、鮮やかな金髪が印象的!

油絵からVRへ…… 一体何が彼女を新たな道に導いたのか、昼下がりの教室でゆったりとお話を伺った。

「まずは、ぜひ作品をみてください」

壁には映像が投影され、椅子の上にはVRゴーグルが置かれている。

橋場さんが制作した作品は、 映像とVRを組み合わせたインスタレーション。とある1つの物語を、異なる角度——すなわち平面と立体(VR)という2つの形態の映像で鑑賞する、という作品だ。

— 物語のあらすじ —

《We are Avatars, We are Avatared》

その部屋には、メガネを装着し、一心不乱にキャンバスに向かう2人の女性がいる。メガネを装着した彼女たちは、その中に映し出された自身の『アバター』しか見えていない。

あるとき、2人はメガネを外す。2人は初めて『アバター』ではなく、本物の『他人』と出会う。そこにいたのは、思い描いていた『アバター』とは様子が異なる、現実のなかの『他人』。

「何かが違う……」

メガネの中でみていた『アバター』と、目の前にいる『他人』との違いに混乱する2人。やがて、メガネの中の世界=自分のなかの世界には存在しなかった、『境界』に気づき……

この続きは、ぜひ修了作品展にてご覧いただきたい。

展示室に入った鑑賞者は、まずはじめに壁に投影された平面の映像を鑑賞する。それはまるで、実況のような映像……キャンバスに向かう2人の女性の様子を、ワイプに現われたそれぞれのアバター達が解説する、というものだ。平面の映像という形態自体は、見慣れたもののはずなのに、そこには強烈な違和感が残った。

続いて鑑賞者は、同じ世界観・同じ設定で描かれた別視点の立体映像を、VRゴーグルを被って鑑賞する。こちらには実況をするアバター達はいない。まるでその世界に入り込み、2人の様子を覗き見しているかのようだ。

だんだんと現実と非現実、自分と他者の視点、その境界が曖昧になっていく、不思議な感覚が残る……

◼️違う視点を持つ人間同士の関係性を描く

ー興味深く、ドキドキしました。この作品をみていると、私とあなたの間にある『境界』というものを考えさせられます。作品を作ろうと思ったきっかけについて、教えていただけますか。

ありがとうございます。確かに、『境界』というキーワードは意識していました。私は学部時代、多摩美術大学の油絵専攻に所属していました。当時も『境界』を意識していて、特に『違う視点を持つ人間同士の関係性』ということを制作のテーマにしていました。

私が油絵で描く人物や風景は、架空のものです。『存在しない世界』を、自分で構築していました。けれど、GAPでの2年間で、実はその『存在しない世界』も現実の自分の身体に関係して生まれたもの——『無意識』に関係して生まれたものなのではないか、と感じるようになったんです。

ー今回、作品の形態は油絵ではありませんが、制作テーマは一貫している、ということでしょうか。

そうですね。この作品でも『違う視点を持つ人間同士の関係性』というテーマを意識しましたが、特に今回は『同じ』と『違う』という二つの矛盾した要素を両立させる作品を作りました。そのきっかけは、自分が双子だということ。作品に登場している2人の人物のうち、1人は私で、もう1人は私の双子の妹です。双子は、外見などの要素から『同じ』人物であるかのように一括りにされてしまうことがありますが、全く『違う』人物です。

実はここ2年間、作品に出演した妹と二人暮らしをしているんです。ずっと長く過ごしてきたけれど、二人暮らしをすることによって、改めて自分たちが『違う』人物なんだということを意識しました。

ー具体的にどんな出来事から『違う』と感じられたのでしょうか。

例えば、ケンカをするということ。ケンカって、相手とのズレがあるからしてしまうんですよね。二人暮らしをはじめて、結構考え方のズレがあるんだなあと感じました。『違う』けれど、『同じ』ところがたくさんある双子同士ということもあって、相手に対して理想を抱いて期待してしまっていたんだと思います。他人を理想化することによって、無意識に相手を「アバター化」していたんです。

ー「アバター化する」というのは、自分の都合のいいように、無意識で他人を理想化し、別の人物のように仕立て上げてしまうということでしょうか。妹さんに対して、ズレを感じるということは、理想を抱いて「アバター化」していたのでしょうね。

そうですね。元来、私は「自分と妹は別々の存在だ」と思っていました。けれど、二人暮らしを始めてからは、逆に「互いに切り離せないものだ」と意識するようになったんです。そこで、「自分にとって双子の妹は、自身のアバターのような存在なのではないか」と考えるようになりました。こうして振り返ると、2年間の二人暮らしがなければ、この作品は生まれていなかっただろうと思います。

ーなるほど。アバターは、自分の分身であり、理想の投影とも言えるということなのでしょうか。

はい、そうです。タイトルの「Avatared」という言葉は、「アバター化する」という造語です。

作品自体は、双子であるという自身の生まれ持った特性を活かして撮影しましたが、こういうことって誰にでも当てはまるんじゃないかな、と思うんです。双子だけでなく、日常の現実世界でも「他者に対してアバターを作り出す」ということってあるよなあと。また、インターネット時代の現代においては、誰でも理想の自分を仮想世界にアバターを作ることができますよね。そういうことも、アバターを意識するきっかけになりました。

ー作品としても、前半は見慣れた平面の映像なのに、アバターに実況されているということで、不思議な印象を受けました。

前半とは対照的に、後半はVR。仮想世界として、立体的に見せています。作品の形態を工夫することで、鑑賞者の中の『境界』を曖昧にしたいと考え、映像とVRを組み合わせた作品にしました。

「VRゴーグルをつけた人間ってすごく異星人みたいなんです。同じ人間のはずなのに、違う人間・違う人種みたい。アバター的ですよね。」と語っていた。なるほど、確かにVR星人は、なんだか不気味だ

ー『境界』というキーワードは、ずっと意識しているんですか。

はい、そうですね。私は帰国子女です。幼い頃から海外で暮らしていました。その頃のことを思い返すと、無意識的に違う文化で生まれ育った人たちに対して『境界』を作っていたんです。

例えば、アメリカに住んでいた時のことなのですが、私は英語がうまく話せているのかがわからず、不安でした。そうしてどんどん引っ込み思案になり、あまりしゃべらなくなってしまったんです。心の中では相手に近づこう!と思っていたはずなのだけれど、実際には自分自身が壁=『境界』をつくっていたんですよね。こういう経験も、作品の中に落としこまれています。

ー橋場さんは『境界』というキーワードに対して、どのような印象を持っているのでしょうか。

私が感じているのは、あくまで『境界』は事実としてそこにある、ということ。それを作品の中で提示したいんです。『境界』は、良い面も悪い面もあります。それが両立して存在しているものです。けれど、『境界』のもつ分断性が目立ってしまうんですよね。本当は『境界』は、分断するだけのものではない、ということを示すことができれば……と考えています。

ーそうだったんですね。では、橋場さんが作品を作る上で、内からこみ上げてくる「何かを表現したい」という思いは、どこからきているのでしょうか。

私の原点は、絵です。幼稚園から小学校の途中までアメリカに住んでいたのですが、その時にたくさんの習い事をしていました。なかでも、1番好きだと感じたことが、「絵をかくこと」だったのです。当時、あまりおしゃべりではなかった私ですが、絵はよくかいていました。

ー橋場さんにとっては「絵をかくこと」が、おしゃべりをすることのような存在になっていたんですね。

私にとっては「絵をかくこと」も、言語の一つだったのかもしれません。日本語と英語、そして絵も……自分を表現するツールだったのかな。

ーその話を聞いて、橋場さんのポートフォリオを思い出しました。油画の作品とともに紡がれる言葉が、とても丁寧ですよね。心のうちにあるものを表現するために、絵と言葉どちらも使っているんだなぁと感じました。

◼️自らの作品から新たなインプットを得て、また新たな『物語』のページをめくる

ー油絵の作品から、VRへ。そこにはどんな心境の変化があったんですか。

映像作品を作ること自体、初めてです。これまで描いてきた油絵作品では、自分の意識をインプットして、絵画としてアウトプットしていました。

映像作品の面白いところは、そこに『次元』が生まれるところです。この経験も、今後作っていく油絵作品のためのインプットになると感じました。近い将来、今回のインプットが新たな作品としてアウトプットされるといいなと思っています。

ー鑑賞前は、油絵とVRは形態が全く違うので、それぞれ分断されたものなのかなと思っていました。けれど橋場さんの中では、作品の形態による違いはなく、つながったものなんですね。橋場さんの中には、「こういう表現・形態でなければならない」という固定概念がないんだなあと感じました。

自分の作品を、自分の経験にしたかったんです。自分自身の経験が、別の形態の作品のインプットになるということを目指していました。油絵は二次元ですけど、バーチャルリアリティという違う次元を扱った経験から、新しい異次元が生まれるかもしれない。自分が描く油絵の中の架空の世界に、うまく影響しないかなと狙っていました。だからこそ、特に作品の形態には拘っていません。「絶対に、これだ!」というものはないんです。

ー自分の作品からのインプット、という考え方が興味深いです。自分が生み出した作品なのに、そこからもインプットがあるんですね。橋場さんは自身の経験を作品に活かすことが多いようですが、経験から制作までの間に時間は空いているんですか。

そうですね……経験したことから、作品に落とすまではちょっと時間が空いています。私は作品の内容を考えてから、作品の形態を考えるんです。それが油絵とは限らない。1番大事なことは、最適化。どういうメディアなら、自分の伝えたいことが最も正確に伝わるかを考えながら、作品にあった形態を考えています。この選択には、正解がありません。正解があったら、きっと辞めちゃいますね。正解がない世界だからこそ、続けたいと思う。油絵を描いて、インスタレーションを作って、また油絵を描いて……そういう制作する流れ=サイクルは、自分の中で正解を決めていないから、続くんです。

「次は絵画を描きたいな。でも、まずはこれをやり切らないと!VRは作り直す予定なんです。でも、髪型変えちゃった。」と笑う橋場さん。こうしてみると髪色が違うだけなのに、映像の中の黒髪の女性とは、別人に見えるから不思議だ。

◼️新しい形態の作品を作り続けたい

ー最後に、「これから先、こんな風に過ごしていきたい」という将来像があれば教えてください。

今は油絵を描いたり、VRと映像でインスタレーションを作ったりしているんですけど……私の制作の基本として、「新しいカタチを作りたい」という思いがあります。だからこの先も、新しい形態の作品を作っていきたいです。

ーこれから先、橋場さんが紡いでいく『物語』の続きが楽しみです!今日はありがとうございました。

■インタビューを終えて

VRを使ったインスタレーションということで、メカっぽい無機質な質感の作品を想像していた私たち……けれど、実際の作品はとても温度感のあるものだった。そこには、鑑賞後も思わず「どう感じた?」と誰かと話したくなる、余韻があった。その奥行きは、橋場さんの人がらや経験から生み出されるものなのだろう。(取材を終えた3人は、すっかり彼女の虜になっていた!)

橋場さんの作品は、東京藝術大学卒業修了作品展にて鑑賞できる。この先、橋場さんがどんな形のどんな『物語』を紡いでいくのか……今後の更なる活躍が楽しみだ。

取材:大沼隆明、設楽ゆき奈、大石麗奈(アートコミュニケータ「とびラー」)

執筆:大石麗奈

インタビュー前、自己と他者の境界について云々考えていたところで、橋場みらんさんの作品を拝見することとなり、セレンディピティを感じずにはいられませんでした。(大沼隆明)

作品そのものとその制作過程に、みらんさんの素敵な世界が広がっていました!最後にみらんさんから、話せて楽しかったと笑顔をいただきました。とびラーと藝大生の対話、素敵な時間でした!(設楽ゆき奈)

「とびらプロジェクトは、gift×giftな場!」と感じている、3年目とびラー。三年間での出会いや変化が、自分の視野も広げてくれました。藝大生インタビューもそんな素敵な場。これからの未来の可能性に、ワクワクしています。(大石麗奈)

2023.01.21