2023.09.03

2023年春〜夏、とびラボ・荒木珠奈研究会を全4回で行いました。

荒木珠奈研究会とは?

とびラー対象の荒木珠奈展の事前勉強会後、「荒木珠奈展、とっても面白そう、みんなで荒木珠奈さんや作品について研究してみたら絶対楽しい!」と意気投合した3人が研究仲間を募集してスタートしたラボです。初回でラボの目的を「荒木珠奈さんのことや作品について研究することで、展覧会の鑑賞をより楽しめるようになりたい」と共有し、毎回色々な方法で荒木珠奈さんや作品に迫っていきました。

『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈』 会期:2023年7月22日(土)~10月9日(月・祝) :https://www.tobikan.jp/hajimarihajimari/

研究方法の一つは、ラボ参加者=研究員、が各々で集めた資料を持ち寄り、シェアをすること。絵本やチラシ、過去の展覧会の図録や紹介動画、関連の論文(!)など、たくさん集まりました。研究員それぞれの関心やコメントが多様で、興味深く聞きあい、コメントを交わしながら、みんなで理解を深めていきます。

また、研究員の一人に銅版画を学んでいた方がいてお話をきくことができた回も。凹版画の基礎、技法の解説、版画のエディションまで話が及び、貴重なお話の数々にみんな興味津々でした。ガスマスクをつけて銅板を腐食する方法もあるという話では、他の研究員から驚きの声が!

さらにある回では、荒木さんと縁が深く作品のモチーフにも多く登場するメキシコに焦点をあて、メキシコ留学経験のあるとびラーからお話を聞きました。お話から鮮やかに想像される、メキシコの風土や文化、住んでいる人の人柄…。荒木さんはメキシコをどのように体験し、それがどんな風に作品に反映されているのだろう?ますます興味が深まります。

研究会が3回を終えた頃、荒木珠奈展がスタートしました。ラボでの体験と実際の作品たちへの溢れんばかりの期待を抱えて、研究員それぞれの鑑賞体験とファシリテーターの実践が始まりました。

そして、一か月ほどの期間を空けて再び研究員が集合し、それぞれの荒木珠奈展体験をシェアしました。

気になった作品はあった?から話し出すと、研究員それぞれの話が止まりません。自然と始まるVTS(対話型鑑賞)。荒木さんの作品は見れば見るほど、面白い!とみんなで興奮気味にコメントを交わしました。

ラボを振り返ってみると…。ラボで知ったことや感じたことが、深くみることに繋がった。ファシリテーターへの自信に繋がった。などの声が。それぞれの研究員がラボでの研究と実際の展覧会での鑑賞、ファシリテーターの実践が繋がった感覚を持ち、展覧会を楽しんでいることをシェア出来ました。

ここで一旦、荒木珠奈研究会は解散。ですが、ラボ解散後も展覧会の会期は残っていました。みんなで話したことをファシリテーターに活かそう、研究員同士で盛り上がったこの作品を誰かと見てみよう、そんな、「これから」に繋がる話がたくさん聞かれた最終回でした。

ラボ内で共有された資料は、研究員のみに留まらず、“荒木珠奈展ファシリテーター⇒ケエジン”の皆さんも閲覧できるようになったりと思いがけない展開もありました。この作品、この展覧会が好きだな、気になるな…そんな小さな芽が誰かと共有されたことから始まったラボ。みんなで調べ、みんなで見て、話す。たくさんの人の視点や経験を分け合うことで、それぞれの見方が広がり、作品との出会いが豊かになる。そしてそれがまた別の誰かの豊かな体験にも繋がっていく。そんなことが実感できたラボでした。

執筆:足立恵美子(11期とびラー)

アートや美術館の持つ力と人の持つ力が掛け合わされると、

2023.08.28

第3回鑑賞実践講座|「ファシリテーション基礎(2)」

日時|2023年8月28日(日)10:00〜17:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム・スタジオ

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)、ARDAコーチ5名

内容|

・Visual Thinking Strategies ファシリテーション分析

・Visual Thinking Strategies ファシリテーション実践

第3回は、前回に引き続き、NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)の三ツ木紀英さんから、Visual Thinking Strategies(ビジュアルシンキングストラテジーズ:複数の人で対話をしながら作品を鑑賞する手法。略称:VTS)におけるファシリテーションの基礎を学ぶ2回目です。

・

午前は、前回の講座でとびラーが見つけたファシリテーションのポイントを思い出しながら、少人数のグループで全員がファシリテーションを実践してみました。

午後は、ARDAコーチによる鑑賞プログラムのファシリテーションを体験し、作品を豊かに鑑賞するための場(プログラム)のデザインを観察・分析をしました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.08.27

第3回建築実践講座|「建築の見方・楽しみ方を知る」

日時|2023年8月27日(日) 14:00~16:00

会場|東京都美術館 講堂

講師|倉方俊輔 / 大阪公立大学 教授

建築の素材や建築家、年代などの情報からではなく、

「建築を鑑賞する」という新しい観点について、倉方先生からお話を伺いました。

また、美術作品と建築との違いや共通点、建築を保護・保存するために私たちが何をできるのか。視野の広いお話を伺いました。

とびラーのふりかえりを抜粋します。

ーーーーーーーーーー

・現地まで赴き、空間を体験し、思考を巡らせるお話から(五感で)空間を感じることが本物の「建築鑑賞」ではないかと思った。

・建築と空間という概念が結びついていることがとても印象的で、現地への移動、建築とその周辺を含めた空間を体験すること、そこで思考を巡らせることが建築鑑賞にあたることを意識できた。

・お話を聞くことで私のような非建築関係者でも建築鑑賞を自由に楽しんでいいこと、またそのような人が増えていることを聞くことができてとても良かったです。とびラーとして、同じように感覚的に建築を楽しむことをこれからいろんな人と共有できる機会があればいいなと思いました。

ーーーーーーーーーー

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2023.08.19

執筆者:藤牧功太郎

「とびら575句会ラボ」はとびラー同士が集まり俳句・川柳を詠むとびラボです。2022年の秋から4回句会を開催してきました。「美術館と俳句や川柳?」と思われるでしょう。その意外な関係をご紹介します。

オンラインを交えた句会の様子

「とびら575句会ラボ」はオンラインで参加できます。参加者は顔を出さずに、俳号(芭蕉や一茶のような俳句のペンネーム)で登場するので、参加者の正体は本人にしか分かりません。

コロナ渦で直接対面してとびラー活動をすることができなかったとき、何か作品をつくったり鑑賞したりする機会を生み出せないか、そしてとびラー同士のつながりを保ち続けたいという思いから、このラボは生まれました。

句会では、持ち寄った句の選評を語り合います。句を詠んだ当時の涙ぐましいエピソードを聞いて思わずもらい泣きしたり、ユーモラスな句や意外な解釈の選評にみんなで笑い合ったり、コロナ渦にあってもオンラインを駆使して心温まるときを共にすることができました。

575(俳句・川柳)と美術館の関係とは、なんでしょうか。

とびら575の句会に参加したメンバーから、日常のさまざま場面で情景や物事をよく観察するようになったという感想が聞かれました。自然と指を折り、575を数えていたりして、ささいなことへの感性が向くようになったと言うのです。ほかにも、メールの結びに一句付け加えたり、SNSの写真に一句を添えたりなど、ちょっとした心の贈り物を楽しむようになったそうです。

思慮深く言葉を選び精査し発信する、そのプロセスは、アートを創ることにも通じるのではないでしょうか。自分が感じたことを、限られた字数の小気味良いリズムにまとめ表現できた時は、痛快な心地よさが味わえます。

ものを観察したり考え感じたりしたことを言葉にする、その言葉を誰かに贈る、そして人からまた贈られる。この言葉の贈り合いは、美術鑑賞で人と対話するときにも、作品や人を思って言葉を紡ぐことに似ているのでしょう。

このとびラボの活動の流れは、まず東京都美術館や企画展、季節などにちなんだ兼題(俳句のテーマ)を用意します。事前に投句し、選句・選評され句会を迎えます。句会では投句作品と選評が披露されます。

たとえば、兼題「東京都美術館にて」では、

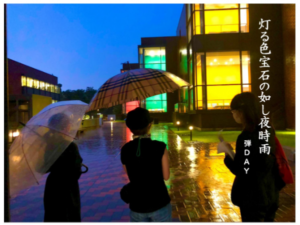

「灯る色宝石の如し夜時雨」(ともるいろほうせきのごとしよるしぐれ)

という作品が詠まれました。

作品で詠まれた情景

この作品に対する選評には、「雨に濡れて、より一層きらめく夜の公募棟の風景が浮かんできて、とても素敵な句だと感じました」とありました。公募棟の4つに分かれたカラフルな色が、エスプラナードの地面のタイルに照り映えます。これは、夜間開館の時だけ、さらに雨の夜だけ見られる特別な光景です。他にも、「ヤカンツアー*で体験したことがあるので共感しました。雨も素敵です!」、「雨に映り込む公募棟の色の鮮やかさや濡れた質感まで、句から感じられました」、「雨をマイナスに受け止めていない。かえって魅力を増した情景を感じられる句」と絶賛の声が聞かれました。作者の弾Deanさんは、「夜時雨」という季語に惹かれてこの句を発想したそうです。

*ヤカンツアーとは?

夜間開館日にライトアップされた東京都美術館の美しさや建築の魅力をともに味わう、とびラボ発のプログラム。参考:トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー2023

選句の様子

句会は、句を楽しむだけでなく、グループの一つのコミュニケーションツールとしても楽しむことができます。それは美術鑑賞にも通じることでしょう。美術館の作品鑑賞も、複数人で対話しながら行うと、一人では気づくことができなかったモノの見方を知ることができたり、自らの意見を肯定される喜びを感じる機会になったり、新たな発見や感動が生まれます。自然の風景や日常の一コマ、そして美術作品に触れながら、自分の感じたことを575で表す活動を、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。

執筆者:10期とびラー 藤牧功太郎

執筆者:10期とびラー 藤牧功太郎

マシンガン・ホワイトボード・ライターを目指しています。Artを語るにも、言葉のセンスって大事だなと思います。句会や吟行は、人と人、人と作品、人と場所をつなげる、一生ものの、とても素敵なツールだと思います。

2023.08.14

第2回鑑賞実践講座|「ファシリテーション基礎(1)」

日時|2023年8月14日(月)10:00〜17:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム・スタジオ

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))、ARDAコーチ5名

内容|

・鑑賞体験

・ファシリテーションのポイント観察

・Visual Thinking Strategies ファシリテーション実践

第2回からは、NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)の三ツ木紀英さんを講師に迎え、Visual Thinking Strategies(ビジュアルシンキングストラテジーズ:複数の人で対話をしながら作品を鑑賞する手法)におけるファシリテーションを学びながら、作品をよりよくみることや、アートを介したコミュニケーションの場づくりについて考えていきます。

・

第2・3回は、ファシリテーションの基礎を学ぶ2日間です。

・

第2回の午前は、三ツ木さんがなぜアートを介した人々のコミュニケーションの場を生み出す活動をしているのか、そのはじまりを伺いながら、とびラー自身がこの講座を通して学び、活動を作っていく目的について考えを巡らせました。

・

・

また、三ツ木さんがファシリテーションする鑑賞の場を観察し、三ツ木さんの振る舞いや声かけやその意図について、とびラーが見つけたことをもとに議論をしながら理解を深めていきました。

午後は、グループに分かれ、ARDAのコーチの皆さんのファシリテーションを観察し、とびラーも実践を行いました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.08.14

ライトアップされた東京都美術館を散策する金曜夜限定の40分ツアーです。

夜ならではの建物のみどころをとびラー(アート・コミュニケータ)がご案内します!

美術館全体が、まるで宝石箱のような輝きを放つ夜。昼とは違うその表情を一緒に楽しみませんか?

※東京都美術館の夜間開館日に合わせて実施いたします。事前申込が必要です。

日時|

① 2023年9月 8日(金) 19:05 – 19:45(受付開始18:50)

② 2023年9月22日(金) 19:05 – 19:45(受付開始18:50)

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 LB階(ロビー階)中庭 正面玄関右手/雨天時は講堂前

対象|どなたでも

定員|各回20名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|無料

参加方法|事前申込制。以下の専用フォームよりお申し込みください。

① 9月8日(金)のご参加

② 9月22日(金)のご参加

【申込の際にお願い】

1)参加される方のお名前でお申込みください。

2)複数名での参加を希望の場合、参加希望のそれぞれ1人ずつの申込が必要です。

※小学生以下のお子様が参加される場合は、その他連絡事項欄に年齢のご記入をお願いします。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※定員に達し次第、申込み受付を終了いたします。

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申し込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からのメールを受信できるようにしてください。申込受付完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

2023.08.05

日時|2023年8月5日(土)14:30~17:00

場所|東京都美術館 ロビー階第3公募展示室(「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023」会場内)

講師|西智弘(川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター腫瘍内科/緩和ケア内科、一般社団法人プラスケア)

「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023」の会場となった東京都美術館の公募棟展示室にて、川崎市立井田病院の医師であり、一般社団法人プラスケアで「暮らしの保健室」などの運営に携わる西智弘さんからお話を伺いました。

医療の現場で注目され始めた、「社会的孤立」という現代の病に対して、薬ではなく「地域での人のつながり」 を処方する「社会的処方」について、また、人と地域とのつながりをうみだす「リンクワーカー」というはたらきについて共有していただきました。

会場では、「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023」にいらした来場者や任期満了したアート・コミュニケータも西さんのお話に耳を傾け、議論に参加しました。

「暮らしの保健室」がある川崎では、2024年春から川崎市と東京藝術大学が連携したアートコミュニティを育むプロジェクト「こと!こと?かわさき」がはじまります。西さんもプロジェクトに関わっており、川崎の街でもアートコミュニケータと活動をつくられていくそうです。

これからもますますアートを介したコミュニティの輪が広がっていくことが期待できるアクセス実践講座第3回でした。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

川崎市のアート・コミュニケータ始動!

「こと!こと?かわさき」では、今年度からあらたにアートコミュニケータ「ことラー」を募集しています。

詳しくはこちら→https://kotokoto-kawasaki.com/

2023.07.31

日時|2023年7月31日(月)

・・・午前の部 ①10:30 ②10:50 ③11:10

・・・午後の部 ④13:00 ⑤13:20 ⑥13:40 ⑦15:00 ⑧15:20

場所|東京都美術館 アートスタディルーム

対象|18歳以下の方とその保護者

7月22日(土)から始まった『うえののそこから「はじまり、はじまり!」荒木珠奈 展』(以下、「はじまり展」)内で開催された「キッズ+U18デー」に合わせて、凹版ワークショップを開催しました。

「はじまり展」には「ケエジン※」という、不思議なキャラクターが潜んでいます。

このワークショップは、厚紙やプラスチックの板にニードルなどでケエジンを描き(製版)、描いた溝にインクを詰めて表面の余分なインクを拭き取り、プレス機で刷る、という凹版(おうはん)の手法を体験してもらうものです。

※荒木珠奈さんが同展覧会のために作られた《記憶のそこ》から生まれた精霊(キャラクター)。展覧会を案内する精霊として、展覧会場でのサインやポスターにちりばめられていました。

「はじまり展」には荒木さんの銅版画も多く展示されていました。銅版画というのは凹版の一種ですが、まずその仕組みを口で説明するのがなかなか難しく、一般の方が体験する機会もそれほど多くはありません。

理解してもらうには体験してもらうのが一番。とにかく体験してもらいたい! その体験を通して、キャラクターや展覧会に親しみを感じてもらえたり、作品への見方が深まったりするかもしれない、というのが企画をはじめた頃に考えていたことのひとつでした。

凹版についてのお話からスタート

ニードルを使って描きます

ゴムベラでインクをのせて、寒冷紗で拭き取ります

プレス機を回して…刷れた!

版と刷り上がった作品を台紙に貼って、完成!

「描く」「インクを詰めて拭き取る」「プレス機で刷る」という3つの工程を順に進み、最後はラッピングをして完成です。

参加された方の多くが、最初は緊張していた表情も、出来上がる頃にはすっかり笑顔になって「たのしかった!」と会場を後にしていく姿に、こちらがギフトをいただいたようなうれしい気持ちになりました。

海外から旅行中の方も参加されて、英語と中国語の翻訳にUDトーク(音声認識/自動翻訳アプリ)を活用する場面もありました。

終了後のアンケートコーナーでは、付箋に感想を書いてホワイトボードに貼ってもらうことにしました。たのしんで体験してもらえたことや、ケエジンを好きになってくれたことなどが伺えました。

当日は開始直前まで、お客さん来るかな? たのしんでもらえるかな? とドキドキしていた私たちとびラーでしたが、全8回、全ての回がほぼ満席となり、総勢64名以上の方が参加してくださいました。

LB階のエントランスで参加券を配布しました

今回使用した銅版用プレス機は、かつて荒木さんがワークショップで使っていたものです。十数年前に私が荒木さんから譲り受けたプレス機を持っていたことをきっかけに、15名のとびラーが集まってこの企画がスタートしました。前例のないワークショップでしたが、ひとりひとりが力を合わせ、手探りで試行錯誤を重ねて実現することができました。

同時期に開催していた「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023展」 (7月29日(土)〜8月11日(金))の会場にも、このプレス機は展示されていました。

最後に

私がとびラーになった2021年は、コロナの真っ最中でした。出かけたり、人に会ったりすることにまだ制限がかかる日々でした。とびラー最後の3年目、ようやくたくさんの人に向けたプログラムが躊躇なくできるようになり、今回のワークショップを開催できたことは、とても幸運な巡り合わせだったなあ、とふりかえって感じました。

今回参加されたお子さんやご家族にとって、このワークショップが美術館でのたのしい思い出になっていたら、とてもうれしいです。

そしてまたいつか、どこかで版画に出会った時に、そういえば美術館であんな体験したなあ、と思い出してもらえる日が来ることを願っています。

執筆:

野口真弓(10期とびラー)

版画家。作品をつくりながら、「こどもとアート」をテーマに活動しています。自分一人でできることは限られているけれど、仲間と一緒だとこんなこともできちゃう。というのを体感したとびラー3年間でした。

2023.07.30

日時|2023年7月30日(日)14:00〜16:00

場所|東京藝術大学 第1講義室

講師|又村あおい(全国手をつなぐ連合会 常務理事 兼 事務局長)

全国手をつなぐ連合会の常務理事兼事務局長である又村先生より、オンラインにてお話を伺いました。

障害とは何なのか、社会モデルや医療モデルについて、また、合理的配慮の具体的な事例をわかりやすくお話しいただきました。

とびラーからのふりかえりを抜粋します。

ーーーーーーーーーー

・障害の理解と差別の解消に向けて法整備が進むことは喜ばしいことですが、人々の心の中の差別意識は、この法の施行によってどう変わるのだろうか?という興味も湧きました。

・まずは自分の内にある「心理的バリア」をなくしていく努力をしていきたいと思います。その先に「物理的バリア」をなくしていく合理的配慮の知恵が生まれてくるのかなと感じました。

・この講座はアクセス参加者だけではなくとびラー全員、いや、社会を構成する人たち全員が知っておくべき大切なことだと思いましたが、浸透が課題なのだとも感じました。

・「障害理解とは数年後の自分を理解すること」「他人事ではなく我が事」、まさにその通りで最初は絶句しましたが、講座が進んでいくうちに、「できないことは求めず、その場でできる事が中心」「できるできないだけで判断せず建設的対話を深めることが重要」なのだとわかってくると、少しホッとします。

ーーーーーーーーーー

東京都美術館では、普段は混雑している特別展の休室日を利用した「障害のある方のための特別鑑賞会」などの取り組みを行っており、様々な当事者と出逢いながら実践のかたちを日々考えています。

とびラーの活動に限らず、日常生活にひろげて合理的配慮とは何かを見直すことができる、具体的な行動をイメージしやすいお話でした。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2023.07.29

第2回建築実践講座|「これからの公共空間のデザインとは?」

日時|2023年7月29日(土) 14:00~16:00

会場|東京都美術館 ロビー階第3公募展示室(AC展会場)

講師|森純平 / たいけん美じゅつ場VIVA基本設計・ディレクター

小金丸信光 / アーキテクチャデザイナー

熊谷香寿美 / 東京都美術館 学芸員

この回は、『アート・コミュニケーション事業を体験する 2023』を開催中の公募棟内で行われました。

まず初めに、講義の会場となった『アート・コミュニケーション事業を体験する 2023』や、同時期に開催されていた「うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展」の会場づくりに携わった小金丸信光さんより、

「アートと建築設計」というテーマでお話しいただき、

たいけん美じゅつ場VIVAの基本設計や八戸市美術館の共同設計を担当した森純平さんより、

「建築の前後左右」というテーマで、これまで森さんが携わった様々な事例や、コミュニケーションを生む建築設計についてお話しいただきました。

とびラーからのふりかえりの一部をご紹介します。

ーーーーーーーーーー

・新しいことを始めるには、既存のルールや常識と衝突することも多いですが、既存のルールを古くさい、としてしまわず、どのようにしたら合理的に変化させることができるのかも考えたいと思いました。

・建築や場の方から人々の日常に歩み寄る設計がこれから必要と感じた。

また、同じ空間でいろんなことが同時進行していてそれを分けずに聞かせる見させるというのも、ASRでとびラボが複数おこなわれている時のなんとも言えないワクワクを実感していたので、なるほど!と思った。

・都美の『アート・コミュニケーション事業を体験する 2023』展、会期中に活動が積み重なり育っていく、時間の流れを考慮した空間デザインに共感です。特に、公募棟天井下2メートルがどのように使われるのか、謎だし楽しみです。

・VIVAのお話の中では、勉強目的で来ている高校生にも聞こえるようにスピーカーを向ける、というのが素敵だな、と思い、今アートに興味がなくても、今後興味がわくかもしれないきっかけを作っていて、ちょっと新聞や紙の辞書を思い出しました。

ーーーーーーーーーー

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)