2023.06.04

美術館でアートを鑑賞するのではなく、美術館でおさんぽして発見したことを自分たちなりのアート作品として表現してみよう、というラボを6月4日(日)におこないました。

目的は、美術館の魅力を伝えること。とびラーが市民の一人として東京都美術館の中で自分が良い(好き)と思うモノを見つけて作品で伝えようというものです。伝える相手は同じとびラー。まずはとびラーが美術館の魅力を知ることで、他の機会に来館者にも伝えるきっかけになればと考えました。

初回のミーティングで、どんなラボにしたいかをみんなで話し合いました。そこで共有したことは、目的をあえて意識しすぎないで気ままな「おさんぽ」感を大事にすること。なるべく気楽にフラットな視線で歩くことで、新たな魅力の発見と表現という結果につながるのでは?という仮説を立てました。

実施日はお天気にも恵まれて意気揚々とおさんぽに出発。東京都美術館の敷地内を3人グループに分かれておしゃべりしながら歩きました。そこで各々が見つけたことを声に出したり他の人の声もよく聴いたりして発見を共有しました。「土色の床タイルにそそぐ温かな木漏れ日」「建物の間からのぞく広い空」「休憩室の静かな時間」「美術館で働く人の姿」など、ゆったりおさんぽだから見つかったコトやモノがたくさんありました。

次に制作。交流棟2階にあるアートスタディルームに戻って、おさんぽで発見したことをそれぞれ造形活動を通して表現することに。材料はみんなで持ち寄った段ボールや折り紙・粘土・毛糸・布などなどを手に取って素材とも対話しながら発想を広げてみました。

そうして出来上がったのは多種多様なテーマと表現方法で作られた名作ぞろい。都美の風景を描いた油絵や水彩画もあれば、俳句と写真の組み合わせ、布で立体的に作った電話機や休憩室のリアルミニチュアなど、どれも個性的な作品ばかりでした。中には手で動かすアニメーションや動画作品もあって、まるで現代アートの祭典のようでした。

そうしてみんなで鑑賞会。作品を観たり触ったり動かしたり撮影したり。作者がさんぽで見つけた都美の魅力やそれをどうやって表現したかを聞くのも楽しくて、ワイワイ盛り上がって鑑賞しました。

そのあとみんなでラボ全体を振り返り。実施してみて気がついたことは、さんぽをしながら美術館を「見る」ことで、ゆるく自由な視点でこれまで気づかなかったモノやコトに気づくことができたこと。しかも3人で一緒にさんぽすることで、互いの視点の違いに驚き、影響し合って発見がふくらみました。

また、見つけたことを造形的に表現することで、対象についてより深く考えることにつながったというとびラーもいました。

さらに出来上がった作品をみんなで鑑賞することで、いろんな視点でも見ることができたり、作者自身が考えていなかった見方やおもしろいことを他の人が言ってくれて気がついたりしたことがとても刺激的で楽しかったです。

今回「さんぽ」と「アート」を組み合わせることで、いろんな美術館の魅力を発見することができました。参加したとびラーの中には、発見したことを都美の建築ツアーで参加者に伝えたよ、という人もいました。このラボがきっかけで一般の方にも伝えることができて良かったです。この経験を他の美術館や博物館、図書館などいろんな文化施設でも活かせたら良いなと思いました。

10期とびラー 池田智雄

10期とびラー 池田智雄

美術館・博物館・郷土資料館や音楽ホールなど、人が文化の楽しさを求めて集まる場所が好き。そこがもっと楽しくて親しみやすい場所になるようなことを自分たちでできたらうれしいです。

2023.05.27

【第4回基礎講座 会議が変われば社会が変わる】

日時|2023年5月27日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|青木将幸

内容|とびラーの自主的な活動には、とびラー同士が直接コミュニケーションをとるミーティングの場のあり方がとても重要です。ひとりひとりが主体的に関わるミーティングの場をつくるために、ミーティングの理想的なスタイルや具体的な手法を、レクチャーやワークショップを通して学んでいきます。

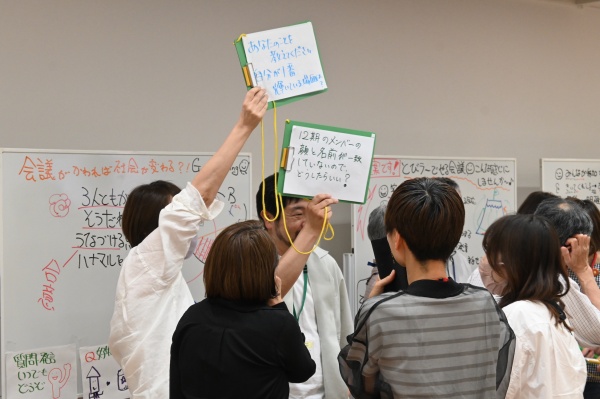

とびらプロジェクトでは、とびラーが集まってとびラボを行います。その話し合いの場のあり方について、まずはそれぞれが考え、体感していく1日となりました。

まずはアイスブレイクです。青木さんからの問いは「好物は何ですか?」

ボードに手書きでイラストを描き、近くの人と紹介しあいます。

誰にとっても答えやすい問いであればあるほど、参加する人たちの心は打ち解けていきます。

青木さんからの2つ目の問いは、「良い会議とは?イマイチな会議とは?」

まずはそれぞれが書き出していき、3人組になって全員が合意できるものを話し合いました。

良い会議には、おやつも重要なアイテムです。

「地元のお菓子なんです」「これ懐かしい!」「おいしいものを食べながら話すって大事かも」

ちょっとした場面転換があることで雰囲気が変わり、リラックスして話しやすい空気がうまれました。

午後からは、「良い会議」を意識してミーティングを実践してみます。

話し合いたいテーマに分かれ、午前中にとびラーが考えた「良い会議」を意識しながら進めていきます。

講師からのレクチャーだけではなく、

自ら考え、とびラー同士で話し合い、選んだ「良い会議」のキーワード。自分たちで見つけ出すことによって、より自分ごととして捉えることができたのではないでしょうか。

これから開扉まで、今日この日に体感した「良い会議」の感覚を大切に過ごしていきましょう。

(とびらプロジェクトコーディネータ 工藤 阿貴)

2023.05.25

ライトアップされた東京都美術館を散策する金曜夜限定の30分ツアーです。

夜ならではの建物のみどころをとびラー(アート・コミュニケータ)がご案内します!

美術館全体が、まるで宝石箱のような輝きを放つ夜。昼とは違うその表情を一緒に楽しみませんか?

※東京都美術館の夜間開館日に合わせて実施いたします。事前申込が必要です。

日時|

① 2023年6月 9日(金) 19:15 – 19:45(受付開始19:00)

② 2023年6月16日(金) 19:15 – 19:45(受付開始19:00)

③ 2023年6月30日(金) 19:15 – 19:45(受付開始19:00)

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 LB階(ロビー階)中庭 正面玄関右手/雨天時は講堂前

対象|どなたでも

定員|各回20名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|無料

参加方法|事前申込制。以下の専用フォームよりお申し込みください。

※小学生以下のお子様が参加される場合は、その他連絡事項欄に年齢のご記入をお願いします。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

① 6月9日(金)のご参加

② 6月16日(金)のご参加

③ 6月30日(金)のご参加

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobira-project.info」からの申込受付メールを受信できるようにしてください。申込完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※定員に達し次第、申し込み受付を終了します。

2023.05.20

日時 |2023年5月20日(土) 14時00分~14時45分(ツアー実施)

場所 |東京都美術館

参加者(事前申込)26名、とびラー12名

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

爽やかな新緑の季節、「とびラーによる建築ツアー」が実施されました。

このツアーは、決まったコースはなく、それぞれのとびラーのオリジナルツアーです。

新型コロナウイルス感染症対策として閉鎖されていた東京都美術館の東門が開くようになり、

その間見ることができなかった屋外彫刻も、ツアーの中に盛り込まれました。

外からは入ることができなかった南口も開き、ツアーの自由度が増しました。

初対面の参加者同士も、あっという間にうちとけます。

とびラーとの会話は、建物を「よく見る」きっかけになります。

普段通り過ぎていたこの壁も、これまでとは違って見えてきます。

この建築ツアーには、決められた台本や、必ず伝えなくてはならないことはありません。

自分の推しポイントを熱く語るとびラーもいれば、その空間を参加者とじっくり味わうとびラーもいます。

何度参加しても新しい発見が必ずある、そんなツアーです。

参加者の方からは、

「自分だけでは気づかないような視点を皆さんと共有し、見方が変わりました」

「コミュニケーションをとりながらのツアーが新鮮!」

「とびラーの都美愛が伝わってきました」

といった感想をいただきました。

2023.05.14

「東京都美術館の昨日・今日・明日」と題し、都美の学芸員である中原淳行さんから、「とびらプロジェクト」スタートの契機ともなった東京都美術館のミッション誕生の舞台裏と、そこにかけた想いをきく会を開催しました。

2006年の開館80周年から、2026年の100周年へと向かう節目の中で、あらためて、アートを介して人と人が交わし合うことの可能性と、アート・コミュニケータがかかわることの大切さを感じることのできた時間でした。

・・・・・

とびらプロジェクト2023スペシャル

中原さんにきく

「東京都美術館の昨日・今日・明日」

・・・・・

◯話し手:中原淳行(東京都美術館 企画調整課調整担当課長 兼 事業係長)

◯きき手:西村佳哲、とびラー、とびらスタッフ

*日時|5/14(日)10時〜12時30分

*場所|東京藝術大学 中央棟 1F 第1講義室

・・・・・

・・・・・

【東京都美術館の使命(ミッション)】

東京都美術館は、展覧会を鑑賞する、子供たちが訪れる、芸術家の卵が初めて出品する、障害のある方が何のためらいもなく来館できる、すべての人に開かれた「アートへの入口」となることを目指します。

新しい価値観に触れ、自己を見つめ、世界との絆が深まる「創造と共生の場=アート・コミュニティ」を築き、「生きる糧としてのアート」と出会う場とします。そして、人びとの「心のゆたかさの拠り所」となることを目指して活動していきます。

◎東京都美術館HP「使命と4つの役割」:

https://www.tobikan.jp/outline/mission.html

・・・・・

2023.05.13

【第3回基礎講座 「きく力」を身につける】

日時|2023年5月13日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|西村佳哲

内容|コミュニケーションの基本は、上手な話し方をするのではなく、話している相手に本当に関心を持って「きく」ことから始まります。この回では、話を「きく力」について考えます。

・話を〈きかない〉とはどういうことか?

・話を〈きく〉とは? また、それによって生まれるものとは?

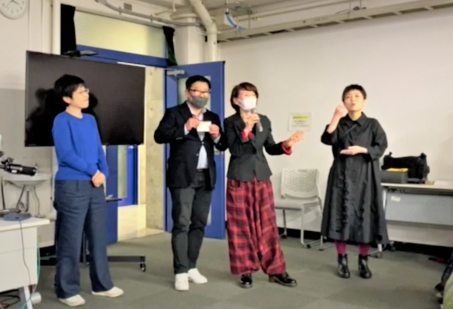

5月13日(土)の第3回基礎講座は、とびらプロジェクトで大事にしているコミュニケーションの基本「きく力」とはどんなことか、体験を通して考えました。

「きいてくれる人がいるから、はなすことができる。」西村佳哲さんがとびラーに向けて語りかけるその時間が、とびらプロジェクトのコミュニティの基礎になっています。

午前中はとくに、「言葉」の抽象性、つまり、同じ「言葉」を使っていても人それぞれイメージしていることが違うことに気がついていく時間になりました。

言葉中心の社会のなかで、「言葉」の先にあるはなし手の本当のイメージにたどりつかないまま「安易にわかったような気になる」会話に慣れていたことに、ハッとした12期とびラーも多かったようです。

はなし手の「言葉」や「話の内容」だけを受け取ることで、「安易にわかったような気になる」受け手の状態が、はなし手にあたえる影響も実際の体験や観察をとおして実感していきました。

午後は、目の前の人に関心をむけ、その人のはなしぶりを含めて内容以上のものを受けとりながら話をきくことで、その人の「いま・ここ」が新鮮に立ち上がる瞬間を全員で体験しました。

とびらプロジェクトは、ひとがはなすことができる場をつくりだす、「きく力」をもっている人が多くいることが、コミュニティが育つための土壌になると考えています。

「きく力」で培われた文化圏が、またここから一つ広がっていくように感じた第3回基礎講座の1日でした。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.05.07

2023.04.29

【第2回基礎講座 作品を「みる」とは】

日時|2023年4月29日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京藝術大学美術学部 中央棟2階 第3講義室・東京藝術大学大学美術館

講師|熊谷香寿美 ファシリテータ|10期・11期とびラー

内容|作品の鑑賞について理解を深めます。

4月29日(土)の第2回基礎講座は、作品を「みる」ことについて体験をもとに学びました。

午前中は、グループで意見を交わしながら作品を鑑賞し、共同的な学びとしてのアートを介したコミュニケーションについて考えました。

鑑賞した展覧会は、東京藝術大学大学美術館で開催中の「買上展」です。

(会期:2023年3月31日(金) – 2023年5月7日(日))

午後は、ひとと作品の出会いをデザインする場所である「美術館」にフォーカスし、さらに議論を深めていきました。

「美術館で作品をみること」に対する意識の解像度がぐんと上がった、

第2回『作品を「みる」とは』の講座でした。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.04.15

【第1回基礎講座 オリエンテーション】

日時|2023年4月15日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京藝術大学 美術学部 中央棟2階 第3・4講義室

45名の新しいとびラーを迎え、12年目のとびらプロジェクトがスタートしました。

4月15日(土)の基礎講座初回は、1~3年目のとびラーとスタッフ全員が集まり、ガイダンスを行いました。

午前中は春の雨の中、東京藝大の樹々の緑や、東京都美術館の壁面の美しさを眺めながら活動の拠点を散策。

講座後には、とびラーの「とびラボ」による、12期とびラーウェルカムパフォーマンスが行われ、あたたかな雰囲気の中初回を終了しました。

12期とびラーのみなさん、これから3年間よろしくお願いします!

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.02.20

・「美術館でおしゃべりしましょう」「作品を誰かといっしょにみるって楽しい」そんな体験をお届けするプログラムを考えました。カジュアルで遊び心があって、自由で楽しい、素敵なひとときになるといいな。そうやって、はじめましての誰かと3人組になっての「おしゃべり鑑賞」という、新しい鑑賞のかたちが生まれました。

・

・

・

【目的としたこと】

・その日に偶然出会った人とおしゃべりしながら鑑賞する出会いの体験や、一人で鑑賞するときとは違った他者の視点も味わって楽しんでもらうこと。さらに参加した方は、今度は誰かを誘って対話しながらの鑑賞を楽しむようになることを目的にしました。

・

【プログラムの内容】

・その日出会った人(参加者)2名+とびラー1名が、3人1組になり、おしゃべりを楽しみながら作品を鑑賞します。参加者はプログラム前にくじにより分かれます。プログラムの時間は35分間です。

・

・鑑賞する展覧会は、「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」展(会期:2023年11月16日(木)~2024年1月8日(月・祝) 会場:ギャラリーA・C)。

・実施日は、11月24日(金)18時半~、12月15日(金)・20日(水)14時~、計3回を設定しました。

・

・

【とびラーのファシリテーション】

・

・初対面の方とおしゃべりしながら作品を楽しく鑑賞するにあたって、次のような工夫をしました。

・

・・ファシリテータとなるとびラーは、参加者同士が安心して話せる場と対話できるようにきっかけを提供します。

・・作品選びは、とびラー自身がビビッときた作品、話のきっかけがたくさんある作品を、何回か展示室に足を運んで数点を選びます。

・・当日の出会いは、なごやかなおしゃべりから始めて、感じたこと、気がついたことを安心して話せるような雰囲気を心掛けます。一人一人の話をじっくり聞き、参加者同士がコミュニケーションを楽しめるような場を作るのがとびラーの役目です。

・

・例えば、「今回参加したきっかけ」や「普段のアートとの関わり」など、参加者同士の身近な話題からおしゃべりをしました。場の雰囲気が和むことによって互いにコミュニケーションを取りやすくなり、作品鑑賞での会話もスムーズにできるようになります。

・

・作品を見ることから出発して、おしゃべりの広がりを楽しみながらも、参加者のみんながそのポイントの鑑賞体験を共有できるように、いつも作品を見ることに戻る、そんな工夫も心がけました。

・

・その一例として、作品を見た感想の言葉から「どこからそう思いました?」と問いかけて、作品の中のそのポイントをみんなで確認することで他の人にもその気づきを伝えます。そして「ここから何を感じますか?」と問いかけることで、同じところを見ても違う感じ方があることを発見します。

・また、「他にはいかがですか?」と他の発言を促したり、話題を変えたりすることで、参加者がより作品に近づき会話がはずむように工夫しました。

・

・

【初日:11月24日(金)18時半~、参加者12名】

・

・9月のキックオフから、メンバーのアイデアを結集しながらミーティング&トライアルを経てようやく形になったプログラム。待望の第1回を6チームで実施しました。参加者は最初にくじを引きます。偶然の出会いの演出にドキドキワクワクのひと時も、次第に打ち解けます。

・

・展示室のあちこちで、さまざまな楽しいおしゃべりが生まれました。

・

・作家・内山春雄氏のバードカービング(野鳥彫刻)の作品をよく見て、羽毛のやわらかな質感をイメージしたあと、同氏のタッチカービング(触れる野鳥彫刻)に触ってみると、想像と違って「固い!」ということに驚いて「彫刻だから当然ですよね」と3人で大笑い。そのことがきっかけで作品にグッと近づくことができたチーム。

・

・馬を被写体とした写真を撮影する今井壽恵氏のコーナーでは、人気の競走馬の《オグリキャップ黄色い光の中で》などの写真に足が止まる方が多く、予定していなかった作品の前でもおしゃべりが弾みました。

・参加者が作品の背景の描き方に興味を持っていることがわかると、作家・阿部知暁氏のゴリラが描かれた絵画のコーナーに移動して、特徴的な背景の話題に花を咲かせるチームもありました。

・

・みなさん、とてもリラックスして鑑賞しました。

・

【中日:12月15日(金)14時~、参加者10名】

・

・12月15日(金)第2回を5チームで実施しました。

・

・この日はキャンセルの方がいたため、当日参加の呼び込みをしました。チームが決まるまでの間にもとびラーからの展示についての問いかけから、参加者同士ので話が盛り上がり終始なごやな会話か進みました。

・

・作家・富田美穂氏のコーナーでは、実物大の牛の細密な絵に、「ゴツゴツしている」「生を感じる」と近寄ってみての驚きで盛り上がるチーム。

・

・バードカービングを鑑賞して、「ヤイロチョウの巣はどこにあるの?」「どうして巣をつくるの?」と巣の話題で盛り上がるチーム。

・「ヤンバルクイナって鳥なのに飛べないの?」「淡い首筋の色が不思議」と食い入るように作品に迫るチームなど、それぞれのチームで話に花が咲き、プログラム終了後に参加者同士でさらに鑑賞を続ける様子が見受けられました。

・

・

【千秋楽:12月20日(水)14時~、参加12名】

・

・ついに千秋楽、最終回の第3回を5チームで実施しました。

・

・この日は、東京都美術館年内最後の開館日であったので、公募棟の展示は全て14時で終了。館内も展示室内も静かでゆったりとした空間で、参加者の皆さんと作品を囲んで楽しくお話しできました。

・今回もいろんなエピソードが生まれました。

・最初は緊張していた参加者も鑑賞前の会話に時間をかけると、作品を前にしたときにワクワク感が発露して、参加者同士での会話がとても深まりました。

・会話が弾むのは、生き物の多彩なリアルな表現に触れたときです。写真にはありませんが、作家・辻永氏の花の写生のコーナーや作家・小林路子氏によるきのこを描いた作品のコーナーも、おしゃべりが弾みました。

・

・3歳のお孫さんを連れて来られた参加者は、お孫さんを中心におしゃべり鑑賞をしたところ、大人では気づかないような様々な視点から意見を教えてくれました。また内山春雄氏のタッチカービング(触れる野鳥彫刻)のコーナーでは鳥の鳴き声を全部聞いて回りました。高周波の鳥の鳴き声は、お孫さんだけが聞き取れて、みんなでびっくりしました。

・

・

【参加した方々の感想など】

・

〜参加者アンケート(11月24日・12月15日・12月20日実施、回答数33名)の結果から〜

・

・自由記述欄に参加された方の全員が感想を書いてくださり、たくさんの前向きな感想がありました。それらの一部を紹介します。

・

・

・そして、アンケートの結果では、「プログラムの満足度」、「初対面の方とのおしゃべり鑑賞」、「プログラムで鑑賞した作品」の項目で「とても良かった」「良かった」の回答が9割を越えて、総じて好評価を得られました。

・

・

・上野アーティストプロジェクト2023「いのちをうつすー菌類、植物、動物、人間ー」展は、身近な題材で老若男女誰でも親しむことができ、多様な表現が鑑賞できる展覧会であり、このプログラムとの相性がとても良いと企画段階から想定していました。

・

・ファシリテータは、プログラム前に何回も会場に足を運んで鑑賞する作品を選びました。また、選んだ作品を徹底的にして観察して、鑑賞の話題づくりなどの準備を行いました。

・

・プログラムの設計としては、特に「初対面の人」とおしゃべりしながら鑑賞する、というコンセプトも功を奏したと言えるでしょう。知らない人同士だからこそ率直に言葉にすることができるのかもしれません。

・

・作品の前で語り合っていると、そこにあたたかい空間が生まれ、作品も生き生きとして見えてきます。人も作品も美術館も「いきている」「いのち」を感じる、そんなプログラムだったのではないでしょうか。

・

・

・

【実施までをふりかえって】

・

・コロナ禍が一定程度収束して、複数でおしゃべりしながら鑑賞することができるようになりました。とびらプロジェクトでも、鑑賞実践講座の「鑑賞ピクニック」という複数人で美術館をたずねる課題や、夏には「ダイアローグ・ナイト with とびラー」という複数人で対話しながら鑑賞するプログラムが実施されました。こうした楽しさをぜひ多くの方に味わっていただきたいし自分たちも楽しみたい、との思いで2023年8月29日(火)に「このゆびとまれ」と呼びかけました。呼びかけに23人が集まってスタートしました。

・秋は、とびラボが目白押しで、複数のとびラボにそれぞれ関わっているとびラーの予定を調整し、ミーティングやリハーサル、さらには本番の日程を決めるのに一苦労でした。企画内容もオンラインのミーティングツールを使うなど集まれる人で検討を進めました。その甲斐もあって、いたってシンプルでわかりやすい企画になったと思います。ミーティングは6回、リハーサルは2回、そして本番へ。ふりかえりの会は、12月20日(金)プログラム最終回の後に行いました。

・

・このラボは、良い意味での「いいかげん」さがあって、メンバー各自の裁量に委ねる部分が多く、自由でおおらかに進みました。その分、当日の急なキャンセルにも呼び込みをしたり、コースを柔軟に変更したりなど臨機応変に動くことができました。ラボメンバーの皆さんからはやって良かった、とても楽しかったとの声が寄せられました。

・

・プログラムにご参加いただいた方々、いっしょに駆け抜けてくださったスタッフの皆さま、そしてラボメンバーみんなに感謝します。

・

・解散! また、お会いできる日を!

執筆:

藤牧功太郎(とびラー10期)

新しいこと、楽しいことが大好き。ARTの自由さを愛しています。「つながり」を「つなげる」ことに興味あり。社会教育の仕事にも活かしたいです。