2017.03.05

2017年3月5日、春の訪れを実感するようなうららかな天気の日曜日に「女子美さんぽ」を開催しました。

◆「女子美さんぽ」ってどんなプログラム?

とびらプロジェクトで「女子美さんぽ」を行うのは、今年で3回目。毎年3月初旬に都美 術館の公募棟1Fで開催される「JOSHIBISION」(女子美術大学大学院・大学・短期大 学部 学生選抜作品、女子美術大学付属高等学校卒業制作展)。この展覧会にて、会場内をさんぽのように気軽にめぐり、作品を鑑賞しながら作者との交流を楽しむ企画です。アートを介し て人(来館者)と人(作者)をつなぐことをコンセプトとし、双方の考え方や思いを共 有することで新しい価値の創造を目指しています。

(2017年の「JOSHIBISION2016」の会期は3/2~3/7)

◆参加者の受付。これからご案内するとびラーの紹介や、おしゃべりをしながら「さんぽ気分」を高めていきます。

◆受付が終わると展示室に入ります。さあ、これからいよいよさんぽが始まります。

◆展示室をさんぽ気分で巡っていきます。

◆いろんな作品があり皆さん興味津々です。

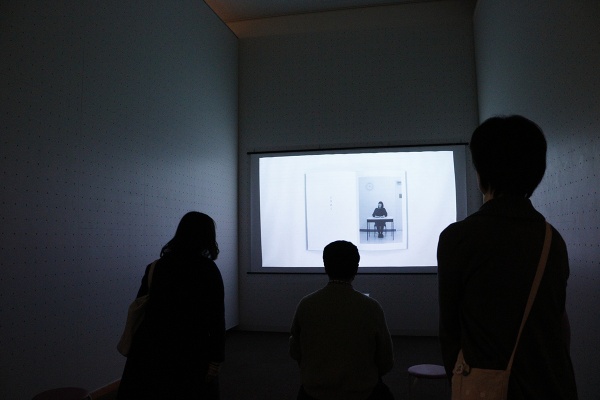

◆映像作品。ゆっくり鑑賞しています。

◆作品を鑑賞しながら、みんなで思ったことや感じたことを語り合い共有しています。

◆作者である学生さん達が作品コンセプトを説明したり、参加された皆さんからの質問 に答えたりと、作品を通して交流を深めていきます。同じものを見ても、思いがけない意見や感想が出てくることから、いろんな感性によって違ったものに出会える、とてもワクワクする瞬間です。

◆展示室を巡ったあとは、みんなで感想を共有したり、鑑賞した作品の作者へ応援のメッセージを書いていただきました。

◆ご参加いただいた学生(作者)の感想と、プログラム参加者による作者へのメッセージを一部紹介いたします。

【作者の感想】

「いろいろな意見が聞けて良かったです。人の意見によって気づきがありました。」

「さんぽの後、人がたくさん来ていろいろ質問してくれて嬉しかった。」

「長くいることによって質問も多くなり、質の高いコミュニケーションをとることによって楽しめた。」

【参加された来館者から作者へのメッセージ】

「街にあふれる文字が思いがけずに素敵な作品になっていました。ノスタルジックな時代のものだったり、今に残されてしまった感が悲しいような、楽しい文字でした」

「とても心暖まる作品でした。ご本人は優しい雰囲気なのに力強さも作品から感じとれ ました。生命をテーマとした今後の作品も楽しみです。」

「何でも自由に操作できる時代に、敢えて不自由さを感じさせるような作品だったのが印 象的でした。家電にも、こんな遊びゴコロがあると面白いと思いました。家電とアート の融合、たのしみにしています。」

◆最後に

今回のさんぽでは、女子美術大学に在学中のご家族の方々や、これから通うという方もいらした一方で、ふらっと美術館まで散歩に来られた方々や、他の展覧会を観 に来られた方々もいらっしゃり、多様なメンバーで展覧会を巡りました。印象的だったのは、作者との交流から先輩後輩としての アドバイスに発展し、女子美の新入生の方々に「4月からの学生生活がとても楽しみになりました」という感想をいただいたことです。また、通りすがりに参加してくださった方には「こんな展示もあるんですね」と喜んでいただきました。いろいろな作品を見るなかで、様々な感想やご自分の知っている分野などの話を交えて、作品について考えたことなどたくさんのお話がふくらみます。多くの質問が飛び交い、作者との交流も楽しく、始終和やかな雰囲気で展覧会をゆっくり巡る、贅沢な時間。最後には、「今後も若い作家を応援していきたい!」 との感想もいただき、とても充実したさんぽとなりました。

作者の方々からは、鑑賞者と接して話すことは新たな気づきとなるという感想や「アー ト・コミュニケーション、いいね!」と言っていただけて、アート・コミュニケータとして はとても嬉しい結果となりました。 今後も女子美の展覧会でのさんぽで、人(来館者)と人(作者)をつなぎ、双方の考えや思いを共有することで新しい価値の創出を目指していきたいと思っています。 来年もぜひたくさんの方々に「女子美さんぽ」へ参加いただき、みなさんと出会えることを心待ちにしております。そして、楽しい場をみなさんと共有できますように。

執筆:上田紗智子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.03.05

2017年3月4日(土)、よく晴れた早春の日に、「ミュージアム・トリップ」のプログラムが行なわれました。

今回の参加者は、高校生3名のみなさん。

迎えたのは、同じく3名のアート・コミュニケータ(愛称:とびラー)のみなさんです。

本年度より始まった「ミュージアム・トリップ」というプログラムは「すべてのこどもにミュージアム体験を!」という思いで実施するインクルーシブ・プログラムです。児童養護施設や経済的な困難を抱える家庭の子供を支援している団体、海外にルーツを持ちカルチャーギャップなどの困難を抱えるこどもを支援している団体等と連携して、こどもたちと引率者をミュージアムに招待する、オーダーメイドのプログラムです。

上記の対象者を支援している各団体等と連携をしながら実施しており、今回は海外にルーツのあるこどもたちを支援している一般社団法人kuriya のコーディネートにより、2016年の夏に続いて2度目のプログラムが実現しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.02.27

2月29日に「障害のある方のための特別鑑賞会」ティツィアーノとヴェネツィア派展を開催しました。

当日は878名の多くの方々にご来場いただきました。

開室時間の前から、たくさんの人たちが待ってくれていました。

特別鑑賞会では、とびラーが受付や動線のご案内、エレベーター乗り降りのサポートをしています。また、卒業したとびラー(アート・コミュニケータ東京)の方々もこの日はサポートに入ってくれています。ですので、たくさんの人たちの経験値が引き継がれて、常にバージョンアップしています。

学芸員の方によるワンポイントトークの時間にも、手話通訳が入ります。

展示室の中でもとびラーたちが、鑑賞の伴走役となって来館者のサポートをします。目が不自由な方には、一緒に作品を鑑賞しながら、とびラーの目を通して来館者は作品を味います。

休室日の時間を使った、贅沢な時間が展示室に流れています。

この日は車椅子をご利用になる方が多くいらっしゃるので、作品運搬のための大型エレベータも稼働させます。

この日は、展示室の入り口に「ヴェネツィア・カーニバル フォトスポット」が出現しています!

仮面やマントをつけて扮装しながら、ヴェネツィアに行った気分になって写真撮影ができます。最初は遠慮気味な人も、とびラーたちが積極的に勧誘して衣装を身につければ、すっかりヴェネツィアへ行った気になっていました。

障害のある方のための特別鑑賞会では、毎回開催を心待ちにしてくれている人も多く、とびラーがいることが来館者にとっての安心できる場の要素になっています。来館者ととびラーは「お客とスタッフ」という関係ではありません。

今後もとびらプロジェクトでは、こうした人と人とのアートを介したコミュニケーションデザインをこれからも実践し、更新し続けていきます。

(東京藝術大学美術学部特任研究員 奥村圭二郎)

2017.02.12

『ヨリミチビジュツカン』へようこそ!

ここでは、いつも自分が過ごしている場所からちょっと離れて、ゆったりとビジュツカンにヨリミチして過ごす時間があります。

その場に集った人たちと、作品を前に感じたことや考えたことを自由にお話していくと、思わぬ発見があったり、深まったり。

ひとりで来る時とは違う美術館でのひと時をゆるりと過してもらえたらと、これまでは金曜日の夜間開館の時間帯に行ってきました。

ですが今回はいつもと違うのです。

『ティツィアーノとヴェネツィア派展』での開催は2月の日曜日の昼下がり。

寒い中にも少しずつ春の気配を感じる光が美術館の窓からやわらかく差し込んでいます。

集合は、北欧家具が並ぶ一階の佐藤慶太郎記念アートラウンジです。

参加者の皆さんはなんと全員女性。遠方からお越しくださった方もいらっしゃいました。

まずは最初に『カード』を使ってアイスブレイク。選んだカードに記されているお題と共に自己紹介をします。その一言にその方の雰囲気やお人柄が伝わってきて段々と場も和んでいきます。そして一緒に展示室を巡る少人数のグループに分かれます。

展示室に出発する前に、「ヨリミチカード」をお渡しします。

このヨリミチカードは展示室内での気づきなどのメモに使っていただくもの。とびラーたちが展示会ごとに趣向を凝らして制作しているのです。

今回のテーマは『惹かれるまなざし』です。

『ヨリミチビジュツカン』は2部構成となっていて前半は作品鑑賞、続く後半はカフェタイムです。

では展示室に向けて出発しましょう。

『ティツィアーノとヴェネツィア派展』では、ティツィアーノが活躍した時代を中心に大きく三つの時代がフロアごとに構成されています。

テーマの「惹かれるまなざし」を探りながらグループで巡っていきます。

最初のフロアはアーチをくぐり15世紀の水の都ヴェネツィアへいざなわれる様に始まります。

ここでは多くの聖母子像が並びます。

その聖母マリアについて着目する参加者もいらっしゃれば

「少し硬さを感じる表情とまなざし」

「母子の視線が絡まっていない」

対する子イエスの表情について気になるという方も。

「堂々とした目」

「自信ありげな表情」

同じ作品を見ていても視点は各々違っています。

グループごとに気になる作品の前で立ち止まってみます。

みなさんから発せられる感じたこと、考えたことをとびラーが言葉をひろいつつ対話を深めていきます。

次のフロアでは正面にこの展示の広報でもおなじみの『フローラ』など女性の肖像が並び、また少し進むと男性の肖像画が待っています。この時代の女性や男性の描かれ方に女性ならではの視点も上がります。

女性の肖像画に対してはこんなコメントも。

「私を見て!と自信たっぷり」

「こんな人になりたい」

「香りがしそう」

「美しいけど現実離れしている」

「男性から見た女性の理想だろうか?」

男性の肖像画に対しては

「リアルな感じ」

「鋭い視線で目が離せない」

などなど、どの人物が好みでどんなタイプなのだろうか、また先ほどの女性の肖像画に比べて描写についての違いに触れた意見も出て、話が弾んでいきます。

最後のフロアでは『教皇パウルス3世』の鋭いまなざしに出迎えられます。

「信頼してなんでも相談ができそうな目」

「ずっと見ていたい」

「長い年月の積み重ねを感じる」

などの感想が上がります。

展示室での時間もあっという間に過ぎ、もう少し作品を見ていたい気持ちもありますが、後半はアートスタディルームに移動しお話の続きはそちらで。

とびラーが温かいお飲み物やお菓子をご用意してみなさんのお帰りを待っています。好きな飲み物を選んだらカフェタイムの始まりです。

いくつかのテーブルに分かれて、ゆるやかに会話が広がっていきます。

図録を使って展示室内のふり返りをしたり、付箋に感想を書いたり。

他のグループではどんな感想が出たのでしょうか?この左の写真の中の男性の肖像画は各テーブルでも話題に。

テーマの『惹かれるまなざし』について他のグループではどんな作品に立ち止まって、どんな話が出てきたのか、図録で確認しつつ共有する中で、またそこで新たな気づきが生まれ、そんな風に思ってもみなかったなどいろんな話が展開していきます。

参加された皆さんからは

「ひとりで見ていたら“美しい”だけで響かなかった。」

「他の人の気づきにハッとした。」

「複数の方と鑑賞できて新たな見方を発見できてよかった。」

「ひとりなら通り過ぎてしまう作品にも一緒に立ち止まってみることで面白さがあった。」

など、初めて出会った人とも作品の前で過すと、ひとりの時よりも新しい視点が生まれ展開があったり、そしてコミュニケーションが広がっていく楽しさがあるという声が聞かれました。

とびラーにとってもこのことは面白く魅力のある事と感じています。

その場で出会った方たちと作品とで生まれるコミュニケーションの魅力。

一人でなく何人かで一緒に見ることで広がる視点や人の出会いの面白さ。

そんないつもとは違った美術館でのヨリミチ時間はいかがでしたでしょうか?

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

執筆:大川よしえ(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.02.01

1月、取材のその日は快晴。

総合工房棟のエレベータから降りる。廊下越しに、ふいに…そこはガラス貼りの明るい空間だった。

(…うーん…オープンな空気だなぁ。)

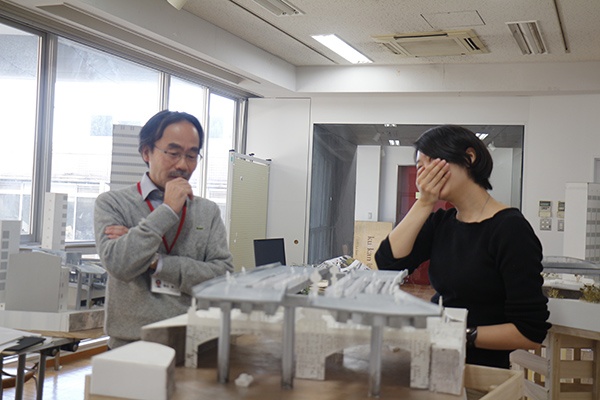

ここは卒業制作の中間発表会や、講評会に使われる場所で、今回のインタビューのためにこの場所に発表時の再現をして下さったのだとか。

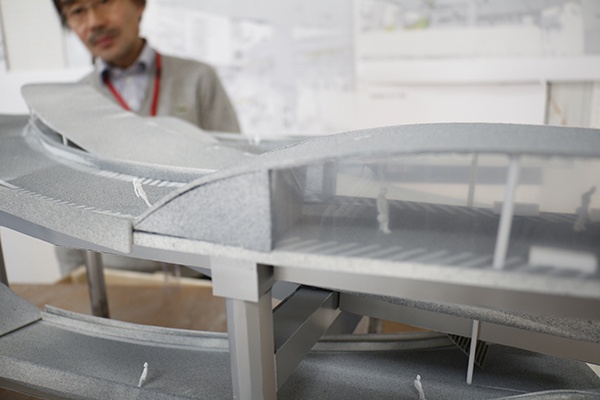

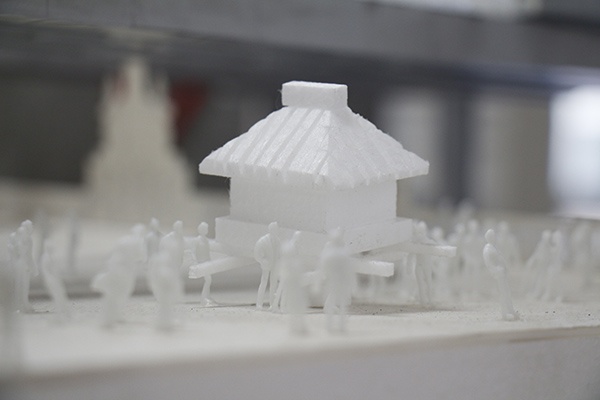

(あ、街のミニチュアだ…)

空から見た風景の中に、明るいグレイ色のうねうねとしたものが横たわっている…。

「これは日本橋で、首都高速の…」

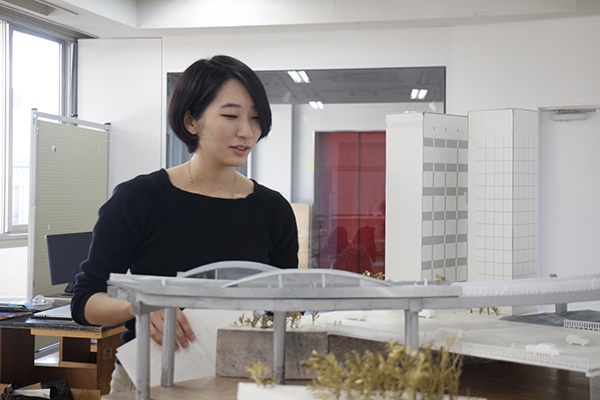

と明るい声で説明をはじめてくれたのは、今回の取材に応じて下さった建築科の樽澤眞里子さん。

どことなく、ふんわりとしていて、素敵な笑顔の明るいかただ。

そうか、これは空想ではなく、現実の場所なんだ…。

よく考えてみると、建築とはひとつの巨大な作品とも言える。

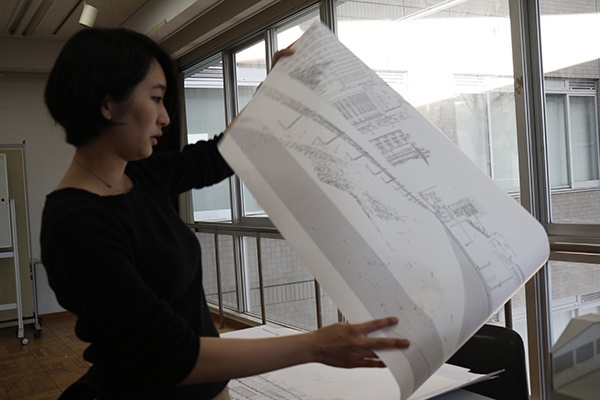

ときと場合によっては、ひとつの街や都市といったスケールが作品になるという、とてつもなく大きなもの…。それは動き、人が中に入って生活を営むこともあり、ドラマあるいは出来事と言っても良いのかも知れない。しかもほとんどの場合、現実に形にする時には自分で作るわけにいかず、その指示を設計図や、時にはスケッチというコミュニケーションツールを駆使して、様々な役どころの人たちに伝えなくてはならない。法律や生産技術、流通、いろいろ考慮することが山ほどある。そして出来上がったのちに、時という時代の中でやがて変化してゆく。

「建築では、実際には作れないものを模型や計画図で説明してゆきます。講評会では自分のイメージしているものや考えていることを、どう表現するかが問われています。教授や専任教員や助手の方たちが出席している中で質疑に受け応えてゆくので、緊張します。」

「言葉は限定的なので難しい。…実は、私はプレゼンテーションはあまり得意ではないんです。(笑)」とおっしゃる樽澤さん。だが、なかなかどうして、よどみなく経験に基づく様々な例を挙げながら、とても明るくオープンに楽しく話してくださった。

『他の人と交わりながら、形づくられる』

「他人からどのような意見が出てきても、このアイデアのほうがいいんじゃないかと言われても、ひるまない。しかしその言葉を尊重し頭から否定することなく、冷静にとらえ、それから自分の主張を述べるようにする」とのこと。

「なかなか、そうはいかない事もありますけどね…」とおっしゃっていた。

ただ、経験豊富な方から、こうしたほうがいいんじゃないか、と助言をいただいた時は、まずやってみることにしているそうだ。いろいろやってみて初めて気づくこともある。それと同時に、自分の考えや解釈を加えてゆく…とのこと。

美術の世界とは、物を作る職人のようなもので、そんなに人と関わらなくてもいいのかと思っていた。けれど、実際に大学で制作をはじめてみて、全然そうではなかった、と樽澤さんは笑いながら言う。人に自分の作品について話しをすると、アドバイスをいただいたり、そうしているうちに次のアイデアが出てきたりする。人との関わりがとても大事だと、4年間の中で感じたそうだ。そしてご本人を見ていると、そのような予期せぬ出会いの出来事自体を楽しんでいらっしゃるように感じた。

このような「対話」の積み重ねの経験の中で、磨かれてゆくものもあるのかもしれない。

『内側から外を見ること』

建築特有のインサイドな視点。自分がもしそこに居たとしたら、周りがいったいどのように見えるのか、という見方。逞しく想像力をはたらかせる。

模型の中で自分を小さくしてゆき、そっとそこに置いてみる…。

そこにいると光はどこから射してくるのか。音はどんなふうに聞こえてくるのか。風は、どのように…。

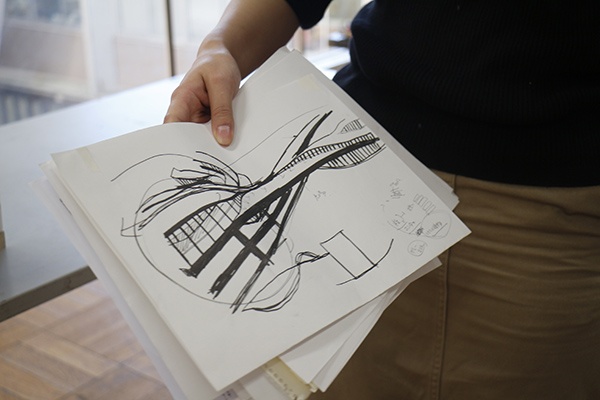

『傾斜・屋根・人の視点・内と外との曖昧』

インタビューに伺う前に、樽澤さんの建築計画を見せていただいていた。そのときに気づいたのだが、「傾斜と人との関係」「屋根とその下の空間と人との関係」「互い違いの傾斜を持つスラブと人間の視点」「室内に入ってくる光、内と外が曖昧な場所もある」・・・など、樽澤さん独自の考え方が、描かれたスケッチにははっきりと表れている。

今回の卒業制作の計画を考える基盤に、この考え方が活きている。卓抜したアングルを探す目。

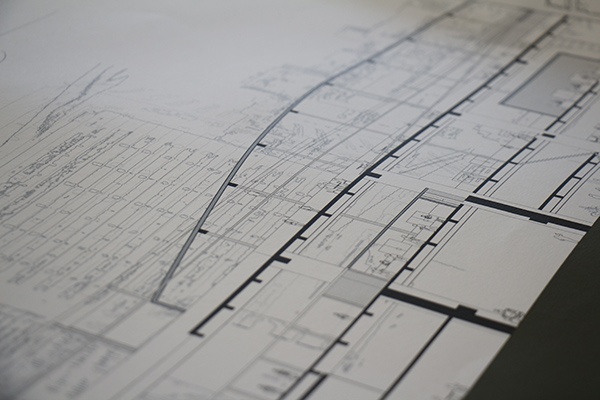

「首都高速道路」はただの「壁」といったモノではなく、人と人とをつなぐ関係性の「綱」のようになっている。

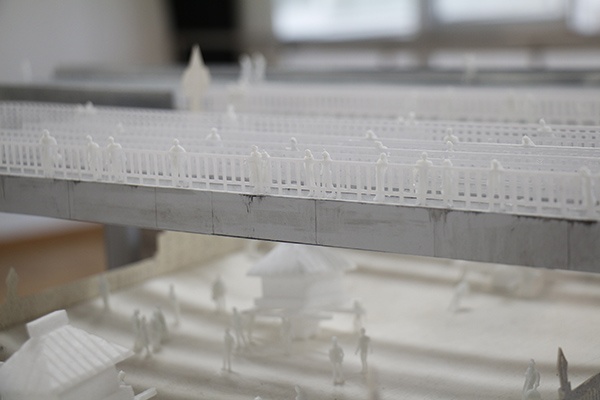

『神輿のようなものが見える…』

例えば、日本橋地区で古くからおこなわれている祭りの賑わいや、人々に担がれる神輿など、日本橋の上と下で人々の視線が行き交う造りになっている。橋の上から下へと臨む劇場空間、道の先がだんだん高くなってゆくスロープ歩道、カフェのようなロビー空間…。有機的に空間がつながってゆく。

もともとこの首都高速道路のカタチには特別な事情があるとのこと。日本橋の川は徳川幕府によって恣意的に「への字」に曲げて作られたもので、首都高速はその日本橋川に沿って建てられたという、歴史的な意味合いをカタチにしたともいえるそうだ。

躯体コンクリートの床の上には、カーペットが敷かれて、ソファといったもので構成された空間に…と樽澤さんは大胆な発想で計画している。人と人を繋ぐ、居場所のような、人間スケールの空間を創り出す方法を考えているのかも知れない。

『原風景』

建築への入り口はさまざまで、芸術大学や美術系大学の建築専攻と、工学系大学と建築分野では、どこが違うのだろうか。そんな漠然とした問いを、樽澤さんに問いかけてみた。

子供のころは幼稚園も小学校も家からは遠く離れていて、近所の子と遊ぶというよりは、自分の家とその周りはすべて庭であり、そこでいろいろな想像をしながら、遊ぶのが常だったという。小さい時から、自分の家を自分で設計して作るのが夢で、その過程に今はあるとのこと。これは樽澤さんの原風景であり原初体験とも言えるのでは…。

そして、美術系の建築と工学系のそれとの違いは、たぶん最終形はあまり変わらないかも知れないが、最初にイメージするものが違うのではないか、とおっしゃっていた。

「考えるときにまず『風景』というものをかんがえます。人はそこにいてどういう状況になるのか…。スケッチブックに図やダイヤグラムのようなもの、人のいる風景を描き、そこからサイズやスケールを考えたりし、スケッチや模型を何度も繰り返しながら進めてゆきます。」という。

これは、完成形としての精緻な模型ではなく、考えたり、確認したりするための実験ということだろう。理想あるいは考えていることと現実との落差もここでわかるのだろう。ああ膨大な作業だ…。

「水彩でスケッチを描くこともありますが、リアルにならないので、理想形でしかないような状態になりやすいんです。」

別の機会に樽澤さんの水彩画を拝見したことがあるが、何をやりたいのかが建築のスケッチとしてシンプルにはっきりとわかる。目指している方向や「風景」がすっきりわかる。図面や模型は情報量が多すぎて、時には言いたいことが伝わりにくく隠れてしまうことが多いと思う。

…いろいろなお話を伺っているうちに、樽澤さんの考えている建築への考え方や風景周辺に対する理想のことなどが、何となく少しわかってきたような気がする。

そして、樽澤さんは、ご自分の卒業制作についてこのような言葉を書いている。

『…都市の間を縫うように創られた空中の道路

既存のインフラの躯体の中に人間スケールの空間を見つけ出し

減築または増幅させた中でプログラムを挿入する。

首都高速の自在な曲線に着目

首都高速が『壁』のように地域を分断するものから『居場所』のように

人と人とを繋ぐものへと変化させるため、空間を創造したい。

かつての記憶をつぶすことなく再構築しつつもその気配を大切に

そして新しい機能を潜入させていく。

普段見慣れた風景に中に潜む要素を取り上げ、その中の一つである高速道路を

舞台に日常の豊かな風景を周囲から引き込み

新しい価値として再発見させる。…』(一部抜粋)

『これからのこと』

卒業した後、この春から藝大の大学院で東洋建築の分野に身を置くことになっていて、そこで日本庭園の研究をする予定だそうだ。なるほどそう言えば、樽澤さんの以前の計画案で、東京愛宕山の地区設計の計画があり、その中で、廻遊式庭園の見え隠れする景観の計画のことに触れていて、その場合の植栽と建物が見事に「不等辺三角形」の配置となっていて庭園風景を造ることに言及されていた。まさにこのことと繋がっているように感じた。

樽澤さんの大学院での研究、そしてそこでの経験からの気付きについて、ぜひまたお話を伺いたいと思う。

樽澤さんのような建築の方の活躍の場がますます拡がり、新たなものを造るだけではなく、いまある資源や価値を掘り起こし、再発見する。そしてこの地球という星を考え計画することで、世界にさまざまな夢を繰り広げてゆくのだろう。そのような夢を見ているのは私だけではないと思う。近い将来そんな日がやってくることを期待している。

インタビュー・執筆:園田俊二(アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

園田 俊二(そのだ しゅんじ)

空間計画・建築や場作りに関して、調査から企画・製作・フィードバック・教育など一貫してモノを作るために必要なことをやっていました。これをベースに現在は新たなワークの実験を開始するために… 創造性のトビラを開く…を合言葉に準備中。

2017.01.27

11月中旬 秋晴れで空がどこまでも高くつきぬける中、

僕は東京藝術大学 上野キャンパスにいました。

うっそうと生い茂った木々。

時々聞こえる何かを叩くような音。

そこは大学というより、初めて訪れる町のような感覚でした。

インタビューを依頼したのは、鈴木弦人さん。

東京藝術大学 大学院 彫刻科に在籍され

現在は卒業制作に打ち込んでいるとのことで

お話を伺いに来ました。

待ち合わせの場所に到着し、

鈴木さんらしき人を探します。

すると、10メートル先にある大きな工場のようなところから

背の高く、それでいてがっしりとした男性が出てきました。

もしかして!と思い 「鈴木さんですか?」と尋ねると

「はい。」との返事が。

黒いパーカーに、ところどころシミがついた黒いズボン。大きく丈夫そうで存在感のあるブーツ。首にかけた黒いタオル。目を凝らしてパーカーを見ると、左胸部分にミッキーマウスのデザイン。

それは、自分が想像していた、いわゆる「街中のアパレルで揃えたかのような学生の服装」というよりも

まるで職人が 自身の作業に打ち込む際に 無駄なく、作業に没頭できるように動くことのできるような佇まいでした。

鈴木さんが出てきた工場の入り口には広いスペースがあり、

そこに堂々と立っていた 見たこともない植物のような、金属製の2~3メートルあるオブジェこそが

鈴木さんが、大学院生活の最後の制作物として取り組んでいる作品でした。

とにかく、大きい。

まるでCG映画のワンシーンを一時停止したかのような光景。

全体は銀色で、枝のように伸びている部分に顔を近づけると、鏡のように反射して映るボディ。

「素材はアルミ金属を使って、制作物をつくっています。完成までもう少し大きくなるかな。一度に大きくはつくれないので、それぞれの部分を繋ぎ合わせて一つの大きな形にしていっていますね。

この独特な造形は“間欠泉”がイメージの元になっているとのこと。

土の下から湧き出てくる、熱くて激しいエネルギーが

上にむかって立ちのぼる様子を想像しながら制作しているそうです。

東京藝術大学 彫刻科に入学して、最初の2年間は木彫・石彫り・金属など様々な方面から彫刻を体験された鈴木さん。その中でも一番“金属が楽しい”と感じたそう。

「木材や石を使う彫刻制作は、一番最初に決めた通りに制作を進める必要があるんです。けれど金属は、進めていく途中で『あ、やっぱりここはこうしてみたいな』と思った部分に手を加えることができて、そこが面白いなって。」

素材に手を加える点では同じでも、木材や石を彫ることはいわばマイナスの作業。しかし金属は溶接を通してかたちを変えることもできるプラスの作業でもあるんですね。

「大きな材料がなくても、今ある小さな素材を繋ぎ合わせることができるんです。この作品も、近くに落ちているアルミの破片をくっつけて作っている点が何か所もあるんですよ。」

作品の傍に、鈴木さんの名前である“弦人”と大きく書かれた道具を発見。これは、なんですか?

「これですか、これはバッファーという道具ですね。」

23年間の人生で初めて出会う未知の道具。いったいどのような使い方をするのでしょう。

「素材のツヤを出す時に使います。布のようなものが付いた先端部分が回転して、触れた部分を高速で磨き上げる感じですね。ちょっと実際にやってみましょうか」

電源を入れると、さっきまで静かだったバッファーの先端部分が威勢よく動き出しました!

キューーンという音をあげて大回転!なかなかの迫力です。アルミの部分に当てると…??

お分かりいただけるでしょうか。写真中央のバッファーを当てた箇所が

まるで納車したての車の如くピカピカに輝いております。

ちなみに、そっとあてただけでかなりの効果でした。思わず自分も大興奮。

「最終的には、作品のすべての部分にバッファーを当てて、光沢を出せればなって考えてます。なので卒展に展示する頃には、今より見たときの印象もだいぶ変わるんじゃないですかね。」

バッファーの他にも、アルミ部分を叩いて表面の質感を変える(手作りの)金槌や、溶接作業の際に出る火花から守ってくれる革の手袋など

まさに「仕事道具」とも呼ぶにふさわしい 使い古されているのに何故か品性すらも感じさせる道具が多くありました。

「たまに、作品の傍で見に来てくれた方と話す機会があるんですけれど

作品について、自分の口から伝えたいことはあまり多くなくて。

でも、この金属を叩くのに使った金槌、こんなに重たいんですよって

道具の話は伝えたくなっちゃいますね。」

それにしても大きな造形物を製作されている鈴木さん。

“いったいいくら費用がかかるんだろう?”

素朴に思ったこの疑問にも、鈴木さんは優しく答えてくれました。

自身で材料を全て調達するので、素材の値段によって比例していくそう。

「ただ、作るだけじゃなくて、必要以上にお金をかけなくても制作はすることができるんだなって。他の仲間が作った作品よりも 費用を抑えて作ることができたら、個人的にはちょっと達成感を感じますね」

東京藝術大学に進学されたきっかけをお聞きすると

中学生の頃には既に”日本画”に興味を持っていたとのこと。

「当時好きだった漫画家さんが、美大の日本画科出身だったんです。それで興味を持って高校でも絵を描いたりしたんですけれど 絵を描いた後に絵の具が乾くのが待てなくって。『性格的にも向いてないのかも』とか思いつつ、デッサン等に取り組んでいました。」

浪人生活を経て、見事東京藝術大学に進学された後は、木彫や金属など様々な表現に触れ、

休みのときは取手キャンパスの草原を仲間とただひたすら走り回るなど

まさに柑橘色の学生生活を過ごした鈴木さんの原点は

尊敬するアーティストの方によるものでした。

1時間ほどお話を伺ってる最中も、常にどこかから色々な音や人の声が聞こえてきた東京藝術大学。夕焼け時間も相まって、思わず自分の大学祭前日の光景とシンクロしたかのような感覚になりました。

最後に、この作品は卒展で展示された後どうされるのかをお聞きしました。

「実は、今まで制作してきた作品はほぼ手元には残ってないんです。」

えっ!?なんとも意外な答え。制作し終わった作品はどうしてるんですか?

「もう大体壊しちゃってますね。飽き性なんですかね。目の前の作品を制作している最中でも、頭の中では次はもっと違うのつくろうかな~とか考えちゃってたりもして。ずっと形に残し続けることにこだわりはあまりないんです。」

成程。形に残すことよりも、作品と向き合っている瞬間が作り手として大切な時間なのかと、納得しました。

「でも、これはとっとこうかなと思います。これからはなるべく残していけたらな~って。最後だし、一応なんですけれど。」

自身が打ち込んできたことを、集大成として形にする体験を

人は生きているうちに何度行うことができるのでしょうか。

“卒業”という言葉を聞くと、少し感傷的に感じたりすることもありますが

鈴木さんの、少しクールに聞こえる言葉や、道具を手に取る姿を見ると

いつも通り、ただ、真っ直ぐ作品と向き合い

制作の日々を過ごされているように感じました。

秋晴れの透き通った空気の中

鈴木さんが丹精をこめてつくった彫刻は、

まるで天に向かって立ちのぼるかのように

その動きを携えて、今か今かと完成を待っています。

この滑らかなかたちが、余すことなく光りかがやくとき。

初春のころ、僕はまた新しい気持ちで

この作品と向き合うことになるのでしょうか。

執筆:三木星悟(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.22

週末にご家族でお出かけしようとした時、どこに行きますか?公園、動物園・・・でも美術館は敷居が高いなぁと思われる方もいるかもしれません。この企画は、美術館をパパとこどものお出かけの場所にしてもらおう!子育てをきっかけに大人達にも美術館が身近に楽しめる場所になったらいいな、という思いから始まりました。

今回、とびラーでトライアル企画「パパトコ・ミュージアム」を開催しましたので、その様子をお伝えします。今回の企画は、東京都美術館から近い、国立西洋美術館の常設展を親子で鑑賞してもらい、その結果を絵本にまとめるという内容です。とびラーの紹介で、3組のパパとこども達、ママも併せると9人の方々に参加いただきました【こども4人(1才2人、4才、6才)/大人5人】。

まずは東京都美術館に集合。とびラーからの挨拶、企画の目的や流れをお話した後、自己紹介タイムです。

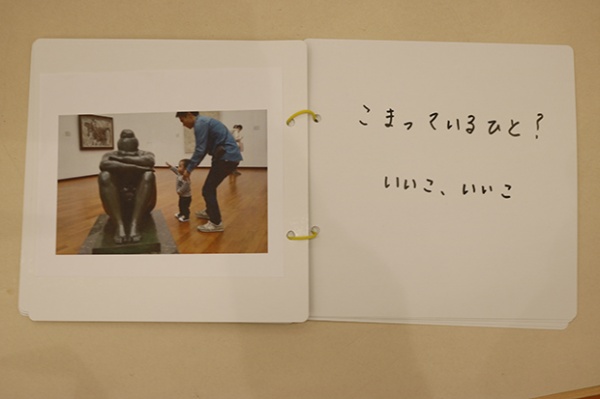

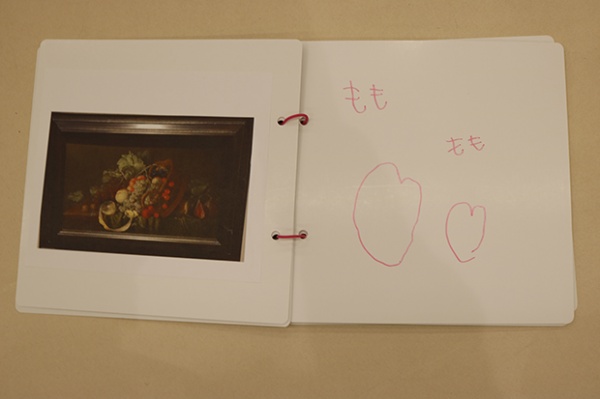

そして、国立西洋美術館に行く前の予習として、紙芝居をしました!紙芝居の中では、パパとこどもが国立西洋美術館に行きます。そこで見つけた9つの作品を紹介しながら、とびラーから「絵の中に何を見つけたかな?」「この絵は何に見えるかな?」と問いかけていきます。「桃を見つけた!」「赤い丸は地球?梅干し?」こども達も元気に参加してくれました。紙芝居は、参加者の皆さんにこれから鑑賞する作品を楽しんでもらうきっかけにしていただければと思って作ったものです。

次に、いよいよ鑑賞です。参加者の方々は、親子3組がそれぞれとびラーと一緒に国立西洋美術館に行き、作品を楽しみました。国立西洋美術館では、紙芝居で紹介された作品を見つけて、駆け寄っていくこどもも。初めて見る作品もたくさんあります。こども達が作品を見てどんな反応をしてくれたでしょうか・・・大人にとって意外な反応もたくさんありました。

そして鑑賞を終えて、再び東京都美術館に戻ってきました。皆さんそれぞれ一休みしながら感想を話されています。鑑賞後、絵本づくりで使いたい写真を5枚程選んでもらい、メールで送信していただきました。

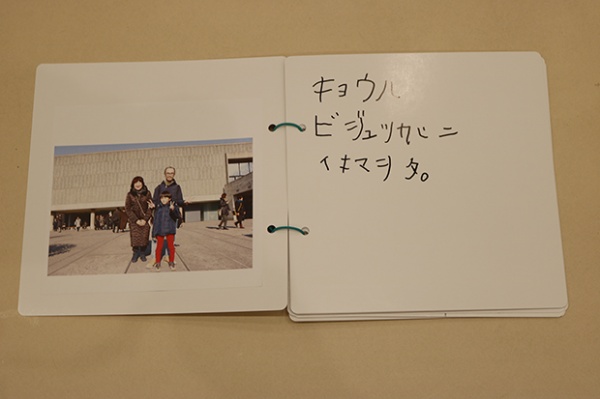

休憩後、パパとこども達で鑑賞を振り返り、絵本づくりを行いました!こども達が作品を見た時の感想も取り入れて、作品や鑑賞時の写真、また一言を書いたアルバム形式の絵本を作成していきます。宗教画を選ぶこどももいます。「この杖がかっこいい!」

最後に、パパとこどもで作った絵本を、参加者の皆さんの前で発表しました。

彫刻もありました。困っているのかな、「いい子、いい子」と頭をなでてあげる子も。

大好きな果物も見つけてくれました。

皆で行った記念写真も絵本に。

トライアルを振り返って、参加したパパ達からは、「最初の紙芝居でこども達が作品に興味を持ってくれた」「絵本を親子で話しながら作ることができて良かった」「こどもが作品を見た時の反応が楽しかった」「美術館を親子のお出かけ場所にできるかも」との感想をいただきました。終わった後、参加してくれたこども達が絵本を大切に抱えて、喜んで持って帰ってくれた姿が印象的でした!

今回はトライアルでしたが、参加してくださった方々、本当にありがとうございました!鑑賞の前後に紙芝居と絵本づくりをすることで、パパもこどもも興味を持ってくれたり、鑑賞を親子で楽しむきっかけになったり。企画したとびラーの私達にとっても、パパ達、こども達の思いもよらない作品の見方を教えていただき、また素晴らしい絵本づくりに感動し、楽しい時間となりました。今後も美術館をもっと色々な方々に楽しんでいただけるよう、様々な企画に活かしていければと思います。

執筆:松山大美(アート・コミュニケータ(とびラー))

とびらプロジェクトに参加して1年目、多様な方々との出会いに感謝しています!

2017.01.14

2017年1月13日(金)、学校向けプログラム「平日開館コース」が行なわれました。本日の参加は台東区の二つの小学校、谷中小学校4年生と忍岡小学校5年生のみなさん。東京都美術館で開催中の「TOKYO 書 2016 公募団体の今」を鑑賞しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2016.12.17

アート×ヨガを愉しむプログラムを東京藝術大学で初開催しました!

透明感溢れる冬晴れの一日に実施されたミュージアムヨガは、高い天井から自然光が燦々と降り注ぐ東京藝術大学陳列館での朝ヨガからスタートしました。そして、キャンパス内の大学美術館で「東京藝術大学大学院美術研究科 博士審査展」を鑑賞し、最後は美術館に併設された緑の眩しいカフェテリアを貸切り全員そろってランチタイム。最初から最後までとても充実した愉しくハッピーな時間を過ごすことができました。

集合写真を初めどのスナップにも参加者、スタッフ、とびラー、皆さまの大きな笑顔が写っていて、このイベントを活気溢れる場にしてくださったすべての方に感謝の気持ちで一杯になりました。

作品鑑賞の醍醐味は、作品を通じて自身との対話を深めることで得られる”気づき“そして”学び“ですが、ヨガも同じで、アーサナ(ポーズ)を介して自身との対話を深めることで体感する“気づき”と”学び“がピースフルマインドの源です。

この2つの親和性に気づいたときに、アート×ヨガは必然だぁー!と、一気にミュージアムヨガの構想が湧き上がりました。ヨガでカラダとココロを解きほぐし、頭だけで考える領域を抜け出して自由にアートを愉しんでみたい。美術館が懐の深い”繋がり“の場になればもっといい、みんなで一緒に食べて笑ってそして自分の言葉で喋れる空間を創りたい!たくさんの想いやアイデアを嬉々として仲間であるとびラーと語り合う中で誕生したのがミュージアムヨガ。東京都美術館×東京藝術大学による「とびらプロジェクト」という母体があり、そこに集うとびラーという多種多様な”つながり“の担い手がいて、初めて実現することのできた企画です。ご参加くださった皆さまと共に“アートを介したコミュニティ”を育む活動の種をまた一つ新たに撒くことが出来たと実感した場でした。この芽吹いたばかりのミュージアムヨガの輪が大きく育つ過程の場に、今後とも皆さまが集ってくださることを切に願いつつ、17日ご参加いただいたみなさまがた方に心より御礼申し上げます、どうもありがとうございました!

執筆:山田佳子、半谷玲代(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2016.12.16

★藝大生インタビュー

「第65回東京藝術大学卒業・修了制作展」に向けて制作に励む藝大生をとびラーが訪ね、作品が創出される現場を取材しています。

____

「グラフィックが好き」という言葉からはポスターなど平面で紙媒体の作品を作っている方なのかな、と想像されるかもしれません。ですが、竹之内さんは木や車、布などの様々なマテリアルを使い、平面から立体まで多くの作品を制作されています。

在学中に広告賞など様々な賞を受賞するなかで「自分が良いと思ったもの」と「実際に評価されるもの」の違いを受けとめ、常にアイディアを考え続けている姿勢が印象的な方でした。デザインに対する想いにしっかりと芯が通っており、情熱を感じるお話を伺ってきました。

■卒展の作品について

藝大内にあるアトリエに伺ってまず、竹之内さんが卒展に出展される作品をみせていただきました。デザイン科の方なので、作品が平面なのか、立体なのか、全く想像が付いていなかったのですが、現れたのはなんと家具でした(それも複数)!

「普段はグラフィックでやっていることを、布に応用しました。全てスーツの生地で、全部20年ほど前の古いものです。本来なら古すぎて捨てられてしまうような、製品にはならない物なんですけど。ほとんどウール100%で、元々質が良いものなので、ちゃんと保管しておけば状態の良いものがいっぱいあるんです。プリントは全てシルクスクリーンを使っています。強いメッセージを込めたい為に、直接的なデザインになっています。

作品名は「RE SUIT」で、「RE」はリターンやリサイクルなどの「再生」の意味。スーツの生地を、スーツではない違うものにして生まれ変わらせることができるんじゃないか、スーツの生地の可能性を更に広めるられるんじゃないかと考えました。」

–生地はどこで手に入れたのですか?

「実は実家がスーツのお店で、そこで捨てられずにずっと取っておかれていた物です。この布に出会ってから、この作品を作ろうと思いました。布を使った作品を今までにもいくつか作っていて、扱いには結構慣れています。自分はスーツはあまり着ないけど、実家がそういうことをやっているから、自分の中では身近な、遠くない存在です。普通の布ではなく『スーツの布』というのがポイント。」

–(グラフィックの中で)インクが垂れているように表現されているのは?

「グラフィティっぽくしたくて。ストリートの落書きみたいな自由な発想・表現というのをこのグラフィックに込めています。手書きっぽくてペンキが垂れているような。スーツの生地を、スーツではない色んなものに置き換えられるような自由な発想、というのを表現しています。(本格的な生地のスーツには)手が届かないよ若い年代の人でも、マガジンラックやサイドテーブルなどに再利用されたものだったりすると身近に感じられるんじゃないかな、という思いもあります。」

–制作期間はどれくらいですか?

「そんなに長くないかも。(プリントを)刷るのは結構大変で、家でひたすらやっていました。刷ってしまえば組み立てるだけなので、そんなに時間はかかってないです。縫製も自分で。サクサク進みました。」

–家具の作り方は自己流ですか?

「自己流です。木材を切るのは学校でやりました。木を扱うのは慣れていますが、ソファを作るのは初めてだったので、作り方をめちゃくちゃ調べて。でも自分でやれることには限界があるので、どういう風に工夫すればできるのかをすごく考えました。今回の作品は初めてのことづくしです。実用性に耐えられるかどうかまでは計算してはいませんが、多分大丈夫でしょう(笑)。家具としてのデザインも自分がいいと思えるものにしました。」

–布にも色々な柄や色が入っていて、プリントに使われている色も様々ですが、組み合わせは最初からしっかり決めていたのですか?

「やりながらですね。生地の色や柄を見て、自分の中で感覚的に決めています。他の作品ではすごく考えて慎重に決める時もあれば、直感的にパッと決める時もあり、それはバランスを見て考えている所です。」

–家具に使用している木材も異なる種類を使用されていますが、それも意識してのことですか?

「そうですね、統一感の部分は布で出せばいいので。ソファは家具としては新しく見えるけれど、他のものに使用する木は少し古く見えるものにしたり、意識して使っています。」

–実際に展示される際は、空間を作るというイメージですか?

「全体でどう見えるかという感じを大切にしています。(生地やプリントの)色が様々なので、いい意味でまとまりがあるようにする。ただ、ありすぎると微妙。置き方次第で伝わり方が変わるので、悩みどころです。

他には小物も作っていて、カード入れ、ブックカバーなど、自分がいいと思えて、他の人にも使ってもらえるものも作りたい。使う人をイメージしたりもします。どういう人が使うかと考えると、作るものも変わってきたりして、ポップなんだけどお年寄りの人が使ったら面白いかなとか考えたり。これ(小物の作品)はほんの一部だけど、色のイメージで自分の中で分けていて、ピンクなら女の人かなとか。色からのイメージは結構強いです。」

「今は家具の印象が強いけれど、もっと他のものに置き換えたくて。展示までには家具だけじゃなくて、イメージがもっと離れていって欲しいので、色々作ろうと今考えています。スーツは作らないですけど(笑)、洋服以外の何かに。当日のお楽しみということにしておきます。

家具は展示が終わったら自分で使おうかなって。自分だったらどれくらいの大きさが欲しいかなって考えてサイズを決めました。欲しいっていう人が現れたら、それはその時で考えます。」

–今回の作品は親御さんのお仕事がきっかけなので、喜ばれたのでは?

「そうですね、どうなったのってすごい聞かれます。」

–卒展当日は、来た方に直接説明されるんですか?

「はい。学部4年生の卒展の時も色んな方が来てくれて、話すのが結構楽しかったので、なるべくその場に居るようにします。」

■制作について

《RE SUIT》の様に家具やグラフィック、小物などを制作することもあれば、車を使った鑑賞者巻き込み型の展示をされたり、また企業のプロダクトを課題にしたポスターデザインで賞を受賞されていたりと、表現の幅がとても広い印象があります。制作していく上での竹之内さんの考えやその背景について、もう少し詳しく伺ってみました。

–今回の《RE SUIT》の様に作品に自由さを感じさせるというのは、竹之内さんの制作のテーマだったりする?

「う~ん、毎回結構やることは変わるのでいつもこういう感じというわけではなく。結構派手な作品もあったり、かっちりしたものを壊すようなものもあります。」

–一つのテーマが自分の中にあって、それを作品に投影して、伝えたいことを伝える、という一連の流れが他の作品にも共通している?

「そうですね、並べて自分の作品を見るとまとまりの無いように感じるけど…例えば布、車、紙など。でも自分の中では軸を持っていて、伝えたいことを伝えるためのアウトプットになっています。」

–2016年の藝祭に出展されたワゴン車を使用した作品「JOURNEY」のインタビュー内で、美術以外のこともやりたいとおっしゃっていましたが、今何か考えていることはありますか?

「やりたいことはいっぱいあって、どういうものにしたら自分が考えていることが一番伝わるのかをいつも考えていて、作品ごとにやっていることが様々でした。ワゴンも(共同制作者と)二人で色んなことをやりたいねと言っていました。今でもワゴンの展開は考えているけど、ストップしてしまっています。置き場所などの問題もあって難しいです。」

–今までに様々な賞(第31回読売広告大賞、JAGDA学生グランプリ2015、第62回朝日広告賞など)を受賞されていますが、それらの様に課題を与えられてそこから考えるのと、先程のお話にあった様に伝えたいことがあって、そのために考えるのとどちらが得意ですか?

「自分が好きなのはアイディアの部分で、アイディアから考えるのが好きです。ものを作るのが好きだけど、それよりも何か新しいアイディアとか、面白いことを考えるのが好きです。そのためにすごく考えます。ひたすら考えて、何個も何個も考えて…やれないこともいっぱいあるし、時間との戦いだったりもします。自分は広告が好きで、来年の4月から広告デザイナーの仕事に就職が決まっているんです。広告は伝えたいことがひとつバーンとあって、ストレートかつシンプルに、面白く伝えるみたいなアイディアがとても好きで。自分の作品でもそういった要素が共通しています。」

–色々な人と組んで制作されたり展示されたりしていますが、一人でやるのと誰かと一緒にやるのとでは全然違いますか?

「違いますね。単純に意見が食い違うこともあるしなかなか合わない。特に芸大生とだと、みんな結構我が強いので(笑)。ただデザイン科だと、課題はグループワークが多いです。自分だけの作品は自主制作のものが多かった。」

–自分だけで作りたいという欲求はある?

「あります、あります。」

–今まで色々な作品を作られてきた中でも一番好きなもの、思入れのある作品は?

「そうですね・・・(しばらく考える)難しいですね。選べないかも。」

–今まで、数で言うとどれくらいの作品を制作されてきましたか?

「中途半端に終わったものも沢山あるし、数えられないけど、自分の中で満足して「いいな」と思って作れたものは少ないかも。その時は満足しても、後からやっぱり違うと思うこともめちゃくちゃあります。人に見せる機会も多いので、そこで色々言われて、自分の中でいいなと思っていたことが伝わっていなかったり、もっとこうしたほうがいいんじゃないと言われることもあるし。」

–竹之内さんの生活の中心は制作?

「そう言いたいですね(笑)。多分そうです。常に考えている、と言いたいです(笑)。」

–じゃあ、趣味はありますか?

「難しいですねー。多分全部(制作に)繋がってきているし、大体作っているし、制作と趣味の境目はあんまりないかも知れません。」

–《JOUNEY》で使用したワゴン車《MEDIA WAGON CAMEL》で音楽と結びつけたワークショップをされていましたが、音楽は好きですか?

「好きです。ワゴンをやっている時はいろんな出会いがあって、学校の敷地内で作品のために車を改造していたらたまたま建築の人たち(建築科の学生)に声をかけられて、こういうイベントあるんだけど一緒にやらない?となり。じゃあ建築の人達と一緒にやるときに自分たちは何をやればいいんだろうってなって、そこでまた音楽の人たちと出会いがありました。『車と音楽を掛け合わせて何かやりたいんだけど』っていう感じで色んな人との出会いがあって楽しかったです。

普段聴く音楽は色々。いい意味でも悪い意味でも自分は飽き性なんで、一つのアーティストのファン、ということはあまりないんです。アーティストのライブに行くというよりは、フェスに行っていろんな人たちの歌を聴きたいという感じなんで、オールジャンルです。」

–影響を受けた人や作品などはありますか?

「影響を受けた人は本当にいっぱいいます。この人が好き、とかそういう感覚じゃなくて、『この人のこういう作品が好き』とうかんじが強い。一人の人が作っているその全てが好き、というわけじゃなくて、作品と人とは別に捉えているんですよね。」

–美術館には行きますか?

「結構行きます。デザインの展覧会とかには行くようにしています。グラフィックデザイナーの展覧会が中心ですね。ポスターの展示とか、そういうのが好きです。」

–周りにも制作をしている学生が沢山いる環境ですが、ライバル意識はある?

「そこまでないかも」

–昔からデザインが、その中でもグラフィックが好きということですが、グラフィックに本格的に進んだきっかけなどはありましたか?

「自然とそうなっていきました。学部の1年生ぐらいは色んなことを自由にやっていたんですけど、3年生ぐらいから本格的に取り組むようになりました。コンペも積極的に出すようになり、何作品も出しました。面白いのが、自分の中では『微妙だな』と思うのが賞を取ったり、イチ推しで『面白い!』と思っていたのが落ちたり、色々出品するなかでわかってきて。自分でも客観的に見たいという気持ちはあるんですが、それもなかなかうまくいってないなと思ったりしました。」

–自分の中で気合が入った作品が選ばれなかったらやっぱりショック?

「悔しいですね。一つ一つ思い入れがあるので。」

–グラフィックの作品だと、『ここが完成』というのは自分の中でしかわからないものだと思うのですが。

「グラフィックは、出来上がっても何日か置いてまた見るようにしています。次の日まで時間をおくだけでも変わって見えるので、そこは出来るだけ冷静に見るように意識しています。」

–誰かの意見を聞いたりしますか?

「聞かないですね。自分の中で突き詰めます。」

–作っていてどういう瞬間が楽しかったり、盛り上がりますか?

「やっぱり最終的にできた時ですね。今回の家具の作品だと、形になった時ですね。」

–自分が制作を始めてから今に至るまで、変化はありましたか?今まで話を聞いた印象ではあまりブレは無さそうですけれど。

「でも、ありますよ。出来上がって、違うなと思う時とか。家に(RE SUITシリーズの)椅子と机があるんですけど、これはダメだなと思って。あれは出さないです。形になってからじゃないとわからないことってありますね。単体で見たらよくても、他のものと並べてみてやっぱり違うな、と思ったり。」

–学部4年生の卒展ではどんな作品を制作されたのですか?

「今回とは全然違うもので、大きい壁を作ってスピーカーを30個ぐらい埋め込み、そこに映像を投影しながら音を出すというインスタレーションの作品を作りました。」

–一つのことにこだわりがあるというよりは、色々やりたい?

「そうですね」

–見に来られる方とお話しするのが楽しいということですが、《MEDIA WAGON CAMEL》の時みたいに、『見にくる人も巻き込んで一つの作品になる』のは今後もやってみたい?

「やってみたいです。本当は何も説明しないでも全てが伝われば、一番いいんですけど。それをもっとわからない人に伝えたりとか、その人の新鮮な意見を聞きたいとか、色々思います。単純に褒めてもらえると嬉しかったり、自分では思っていなかった事を全然違うような視点から言ってもらえたり。学部4年生の時の作品で、渋谷の映像を流してた時に、自分は若い世代としての視点で流していたんですけど、観に来ていたおじいさんがそれに共感してくれたりして、全然違う年代でも同じようにいいと思えるんだとか、自分では思いもよらないような意見が聞けて、すごく良かったと思いました。」

–そういう意見は作品作りに生かされていますか?

「そうですね、なるべく忘れないようにしたいです。」

■藝大を目指すまでのこと、藝大生になってからのこと

ご存知の方も多いと思いますが、藝大への入学は狭き門。竹之内さんがデザインを本格的に学ぼうと藝大を受験するまでに至ったきっかけや子どもの頃のエピソード、そして藝大入学後の学生生活のことなども伺いました。藝大を目指している方にとっては気付きがあるお話かもしれません。

–小さい頃は絵を描くのが好きだったということですが。

「図工の時間が好きでした。一番好きでした。絵だけじゃなく、粘土や工作など、全般的に好きでした」

–小さい頃から身近に服を作っている環境があって、それが自分の道につながっていますか?

「小さい頃からミシンを触っていて、自分で服を作ったりしてました。そう考えると人よりも布を触っていたのかなって。身近にあったので。《RE SUIT》の縫製も全部自分でやりました。」

–でも、ファッションじゃなくて色々できるデザインの方に進んだということですよね。

「そうですね」

–それを『仕事にできるかも』と思ったことや、藝大受験に至ったきっかけはありますか?

「高校は私立の進学校に通っていて、その流れのままだと受験して大学に行くんだろうなと思っっていました。けれど、自分の将来を見つめ直したときに、『好きなことやりたいな』と考えて、色々調べて、近くに美大の予備校があったのでそこに入りました。両親の反対はありませんでした。母親も美術系で油絵を描いたりしていて。なので、結構協力的で、応援してくれました。直接的な理由では無いかもしれないけど、絵を描くのが好きだから、試験で絵を描くことは嫌いじゃなく楽しめるかなとも思いました。藝大を目指すきっかけは、デザインがすごく好きで。例えばファッションにしても、服だけではなく、ランウェイの空間もデザインだし、とにかくいろんなデザインが気になって。それでデザインを学びたいなとなったんですけど、他の大学だとグラフィックデザイン科とかプロダクトデザイン科とか、入り口でもう分けられちゃうんです。受験するときに自分の中でまだ絞れてなくて、『入った後に選択肢があるよ』と藝大の先輩に言われたので、それで藝大に行こうと思いました。」

–作品をご両親に見せることは?

「しますね、展覧会にも来てくれるので。」

–学生時代の思い出はありますか?

「思い出ですか?思い出はー、(悩むそぶりを見せて)辛かったのは就活。めちゃくちゃ大変でした。広告業界を志望したので、作品をいっぱい作って、納得できないものもいっぱい作ったし、とにかく難しかったです。ポートフォリオをまとめて、実際に選考の場に作品を持っていってセッティングする、ということを受けた社数だけやりました。バンを借りて、手伝ってくれる人も呼んで。今は終わってホッとしています。4月からはすごく楽しみ。もう全部楽しみです。」

–大学院に進もうと思ったのは、もっとデザインについてご自身の中で深めたかったからですか?

「そうですね、学部の時はその時なりに精一杯やっていたんですけど、いざ卒業が見えてきた時に、まだまだだなと。ここでもうちょっと自由に楽しくやりたいなと思いまして。大学院の2年間もあっという間だったんですけど。可能であればまだまだやりたいことも沢山あるけど、でも来年(広告デザイナーのお仕事)もすごく楽しみです。」

–学生生活で楽しかったことはありますか?

「大学院に入ってから、学部の頃よりも自由にできることが多くて、課題が少ない分自主制作に力が入ったので、そこはすごくよかったかなと。あと、大学院に外の大学から来る人もいて、その出会いも楽しかったです。」

卒展の作品「RE SUIT」を含め、今までに発表されている竹之内さんの作品を見ると、一人のアーティストが作ったことに気付く人は少ないかもしれません。そのくらい表現の幅が広く、ご本人も色々なことに興味を持ち、何よりも竹之内さんが「やってみたい」意欲に溢れている人だということが今回のお話から感じられました。来年4月からは広告デザイナーとしての作品を、どこかで見かける機会があるかも知れません。

インタビューの中でもあるように、卒展ではできるだけ見に来られた方と直接お話ししたいとのことだったので、ぜひ竹之内さんの作品を見て、お話してみてください。写真にある作品はまだまだ一部とのことなので、当日どんな展示になるのかとても楽しみです。

執筆:鈴木清子(アート・コミュニケータ「とびラー」)