2018.01.29

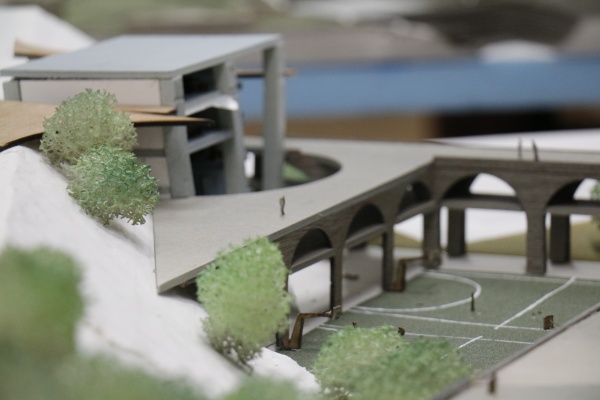

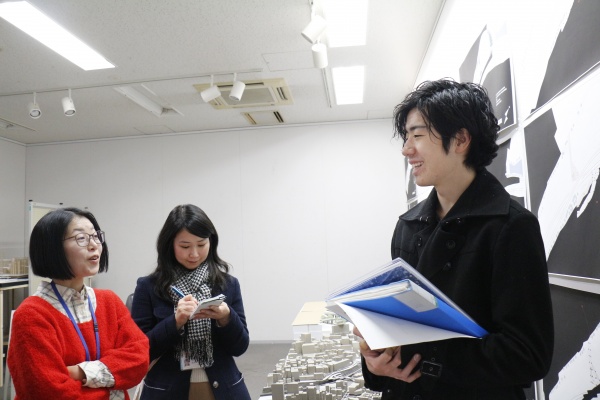

お正月気分の抜けきらない1月中旬、集合場所に現れたのは、スラッとした長身と、はにかんだ笑顔が印象的な栗脇剛さん。栗脇さんに案内されて総合工房棟5階へ向かうと、目に飛び込んできたのは壁一面に貼られた図面と3つの精巧な模型だった。

人々の意識からブラックアウトしたかつての外濠

―卒業制作について教えてください。

「卒業制作は今までの課題と異なり、教授からテーマを与えられるのではなく、テーマも場所も全部自分で設定します。選んだ場所は四ツ谷駅。ここは江戸城の外濠だったところで、第二次世界大戦に残った灰を埋めるために使われた場所です。かつてはインフラストラクチャー(ここでは水路)として、人間の生活の中で大きな役割を担っていたものですが、今は形骸化しています。本来の水路という機能を失ってしまった場所で、断面などの形態に注目し、どういった建築が可能かを考えました。」

栗脇さんは四ツ谷駅周辺のかつては濠だった広大な場所に2つのエリアを設計した。まず、駅の南側のエリアについて説明してもらう。ここは、今は上智大学のグラウンドとなっており、近隣の人々が普段訪れる場所ではない。私自身、この場所の側を何度か通ったことはあるが、うっそうと茂った植生の下にグラウンドが広がっているなど想像もしたことがなかった。ここに栗脇さんは図書館と文化交流施設という2つの建物を配置し、それらと既存の道をつなげるような橋を設計した。

「図書館はあえて丘に切り込み、地形に倣うように段々にすることによって、通った人の視界が開けるようにしています。文化交流施設も高低差のある丘にあえて介入するような形で建物を作っています。高低差を活かして上と下に入口を作り、建物内で上下を出入りすることで、地形の上下を行き来する感覚を意識しました。」

「橋を通すことによって橋の上からの視界が開けます。また、迎賓館からの道や既存のランニングコースの延長線上に配置しています。そうすることで、地域の人々や迎賓館周辺を走るランナーにとってこの場所は特異なものではなく、地域と調和しつつ、じわじわと人々の意識を変えていくものになると思います。角を一つまがった先にこうした空間が広がっていて、そこはただのランニングコースではなく、かつて人々の生活を支えたインフラだった、ということがわかる場所になればと思っています。」

「橋はアーチ橋にしています。新たな導線であると同時に、通常の橋と異なり等間隔に柱が落とされていることで、アーチの橋脚が建物の柱としても同時に機能するんです。住居とまでは行かなくても橋であり生活空間にもなる、そうした変化の仕様があります。」

確かに、栗脇さんの考えた建築構造により、川の向こう側とこっち側を分断する存在だった空間が、両者をつなげ人々が集う空間へと様変わりしていた。地域を作る建築の力というのはこういうものかと早くも感じた。

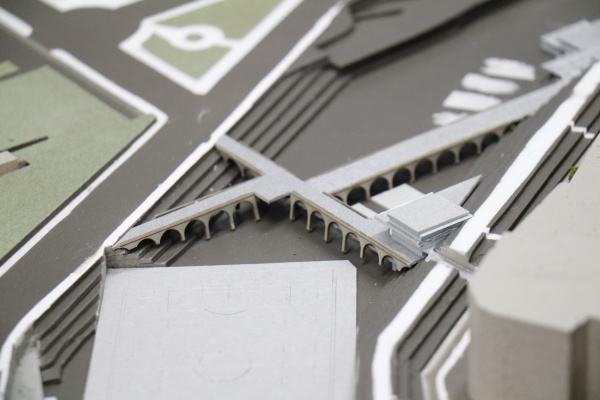

次に、四ツ谷駅北側にあり、現在は外濠公園となっているエリアだ。こちらはまだ水が残っている場所があり、そこにギャラリーとカフェテリアを設計していた。

「ここは外濠公園と銘打っていても、けもの道のような通路がある程度で日常的に人が通る空間になっていません。こうした空間にどういうものが作れるかを考え、今度は新しいものを作るのではなく、地形をなぞる補助線のような建築を設計しました。例えば、なだらかな坂があった場所では建築の中の廊下も既存の地形に合わせることで、ギャラリーに飾られる展示物を見ながら身体で地形を感じることができます。」

「カフェテリアを配置した場所にはまだ水が残っているのですが、植生に囲われていて容易に入ることができない上に、視界が悪くせっかくの水辺を見ることができません。財政的な理由で手入れが行き届いていないというわけではなく、日常的に視界に入っていないという環境で過ごしていくうちに人々の意識からも消えてしまうようです。そうした問題を抱えた場所に対して、地面を少し削って川を露出させてあげることで視界が開け、そこにカフェテリアなど人が集う空間を作ることで、不特定多数の人間に魅力が伝わるようになると考えました。」

―この空間に名前を付けるとしたら?

「完全に満足するタイトルはまだないのですが、ここはかつての大きなスケールのインフラストラクチャーに対し、人間のスケールからできる建築という意味で「フィジカルストラクチャー」といった造語を考えました。大きなスケールに対し、人間という小さなスケールから見直すことで新しい形が出来上がるというイメージです。」

―四ツ谷を選んだ理由を教えてください。

「場所の選定の際に、都内にあるあまり認知されていない遺跡―神格化されたような場所ではなく、人々の意識からブラックアウトしてしまった場所にある「忘れられた構造体」―を探しました。選んだ四ツ谷駅周辺の外濠は水が流れていないことによって、本来の外濠(水路)でもない、かといって生活空間になったわけでもないという、機能を失ってしまった空間ということに惹かれました。機能を失っているということは、自分が介入できる余地が多いということでもあると考えています。そうした形骸化したものに新しい操作を加えることで全く別のものに様変わりさせることを目指しました。」

遺跡、ブラックアウトした場所、忘れられた構造体、機能を失った空間…選んだ四ツ谷の街について様々な表現をする。一見するとどれもネガティブな印象を受けるが、栗脇さんの語り口はそうではない。むしろ、この逆境を楽しんでいるようにも聞こえる。

―栗脇さんの感じている四ツ谷はどんな街ですか?

「四ツ谷駅は中高時代に乗換駅として通っていましたが、降りたことはなかったので電車からではどういった街かわかりませんでした。四ツ谷は降りて歩いてみて初めてわかることが多いです。例えば、上智大学の手前の丘のようになっている部分に登って初めて、実は丸ノ内線が露出していることがわかります。電車や水路、学習施設が多いなど様々なコンテクストを持つ街だと思います。秋葉原や渋谷のように「こういう街」と一言で表せるようなイメージはまだつかめていません。それもまた魅力だと思っています。制作にあたって歴史も調べましたが、元々は水戸藩藩士の住居が集中する場所だったようです。迎賓館も元々は赤坂離宮です。でも、こうした歴史が現実に根付いているという空気でもなく、いい意味でつかみどころがないという街だと思います。」

地形と遊び、人々の居場所を作る

―構造体を作る上のこだわりはありますか?

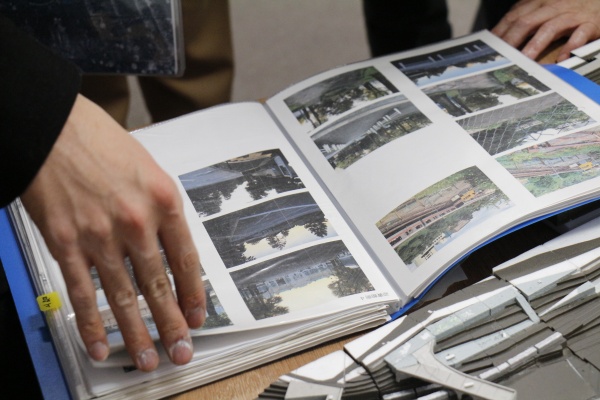

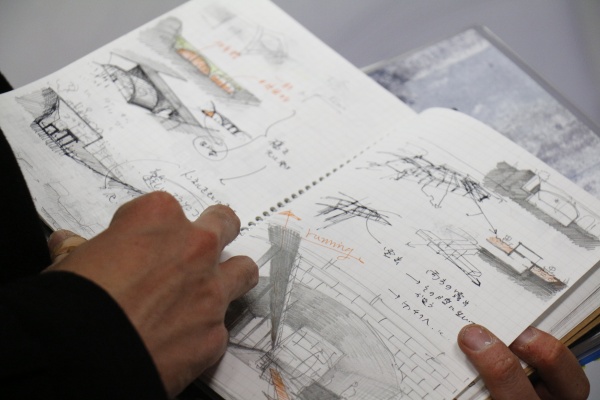

「設計する際はどういう形が面白いかを考えます。言葉よりもイメージとして思いついたものを描いてみることが好きです。まず、既存の敷地模型を作り、そこから自由に思いつくまま切ったりはめ込んだり、その地形に対してどういう建物や道の作り方が考えうるかを考えます。設計した上の最終目標としては、そこに居場所をつくること。建築があって初めて、地域の人々がそこに介入する機会を与えられる。人々の意識からブラックアウトしていた場所に、ふっと立ち寄る機会を与えることができるのが建築だと考えています。」

―現場の観察から設計にいたるまで、作業としてはどのような順番で進むのですか?

「同時並行ですね。最初に現地調査に行ったときに写真をたくさん撮り、地形模型を作り、考えていく過程で確認したいことがあったら、また現地に行って写真を撮ったりします。」

「いきなりパソコンで図面を描くことから始めたら、こうした思い切った形はできないと思います。やはり、形態的なstudyを行うことで新しいアイデアを見つけやすくなると思いますし、設計していて楽しいと感じられる瞬間でもあります。切ったり削ったり自由に考え、そこから現実的なスケールに当てはめていき図面化していきます。最初に自由に形を考えながら、少し現実的にもとらえられる、形態的なstudyを重視しています。」

精巧な地形の模型を作り、手を動かしながら地形にあったカタチを探すことをstudyと語る。その言葉とまなざしからは、少年のように純粋にその過程を楽しんでいることが伝わってきた。

―こうしたものを思いつくまでにはどのくらいの時間がかかるのですか?

「モノによります。例えば、この丘に介入した四角いハコはすぐ思いつきました。まず地形としての丘を作ってみて、そこから削ってみようか、道を通してみようか、介入させてみようか…など色々試し、さらに整理していって、こちらの文化交流施設の設計につなげました。そして、少し高い位置にも橋があったらいいなと考え、異なる高さの橋が交わるように配置しました。道の角度などは四ツ谷の迎賓館の道から着想を得ましたが、両岸で地面の高さがかなり異なるので、その高低差を体感するためにも迎賓館からつづく道を同じ高さで一直線に延ばして、対岸の丘に介入させるようになっています。こうした体験が高低差の意識につながるかなと思います。」

―今回の設計で悩んだことは?

「Studyが楽しくて、止まらなくなってしまって、長期間やりすぎてしまいました。そこから人間スケールに設計するとなった時に、デッドスペースが生まれてしまい形を変えなければならなくなったりしました。いくら1/1000スケールでカタチ遊びをしても、人間が暮らすのは実物大なので。」

「卒業制作は敷地の広さなども設定されていなくてすべてが本当に自由です。建築学科には15名ほど学生がいますが、扱う敷地の広さで言えば私が一番広いんです。だからこそ大きなスケールと小さなスケールを同時に見なければならないという、広い敷地ならではの難しさはありました。」

少し自嘲するように笑う語り口からは、あぁこの人は本当に設計を楽しんでいるのだなということが伝わってくる。そんな思い入れを持って設計に取り組んでくれる建築家が作った街に住みたいものだ。

―模型を作る時に意識していることはありますか?見せ方で気を付けていることなどはあれば教えてください。

「模型には荒めの発砲スチロールを使用しています。色合いで気を付けていることは、人々が歩いて普段日常的に使用する導線を白くして、それ以外は黒くするように色分けしています。なので、車道など人間が立ち入れない空間は黒くしています。Studyをする際に現実に照らし合わせて、この導線に延長する形で橋を作ろうとなります。黒の中に白い線が入っているとそこに自然と目がいくので、それを意識しました。」

ルーツとなったレゴ遊び

「元々幼少期からレゴブロックで遊ぶことが好きでしたが、その時は建築を意識していたわけではありませんでした。カタチ遊びをしたうえでモノを生み出すことに喜びを得るようになったのは、2年次の加工課題。これが4年間で一番楽しかった課題でした。例えばレンガは組み合わせを変えることで、人が入れるくらい大きな構造物を作れます。私は12面体からヒントを得て、多様に組み合わせることで人間が入れるようなスケールのものまで展開できるユニットを作りました。ただ、まだその時は、建築物やその周辺の地域など、より大きなスケールに結び付けるためのエンジンが見つかっていませんでした。」

「土地や地域について考えるきっかけとなったのは4年の前期に行った暗渠課題でした。これは、都内の暗渠の断面の形態から建築を作るうえでのポテンシャルを見出して、その場所にあった建築を作るという課題でした。こういう断面に対してどのようなアプローチができるかと考える際に模型を作成し、その場所のコンテクストに合わせて形態を変化させる。実際にある形に建てることを想定して考えるということが、自分の元々好きだったカタチ遊びとここでかみ合いました。」

小さいころから好きだったカタチ遊び。ブロックを組み合わせてオリジナルロボットを作ったり、建物を作ったりお手本通りではなく自由な創造を楽しんでいたそう。レゴの他にも折り紙も好きだったと語る。手を動かしながら考える今のスタイルは、既にこの時に確立されていたようだ。

―藝大で建築を学ぼうと思った動機を教えてください。

「小さいころからレゴなどカタチ遊びが好きなのと同時に、絵を描くことも好きでした。まず藝大で学びたいという気持ちが先行して、その中で自分やっていることが仕事として世界に少しでも還元できるものがいいなと考えた時に、自分の作ったものの中に不特定多数の人たちが介入できる建築がいいなと思いました。」

―もともと住宅設計などよりも、都市などの広い空間に興味があったのでしょうか?

「そういうわけではないです。どちらかというと住宅設計の方に興味がありました。今まで一軒家に住んだことがなかったので、子どものころは一軒家の友達の家に行くと羨ましくて…。トイレが2つあったり3階建てだったり、妄想でこんな家に住みたいという図面を描いたりしていました。多かれ少なかれ建築との接点はあったんだと思います。」

―図面!その図面を描いていたのはいくつくらいの時ですか?

「小学校3-4年生くらいの頃ですかね。父親の転勤で生まれてすぐアメリカに行き、一番長いところでは幼稚園の頃から小学校2年生まで3-4年間フランスにいました。その時もマンションだったのですが、友達の家に遊びに行ったときの衝撃がすごかったです。庭にトランポリンがあったり。」

―今でも海外に行くことはあるのですか?

「フランスにいた時の友人がデンマークにいるので、去年の夏に1週間ほど滞在して建築めぐりをしました。その時も街並みや建築に触発されました。日本と異なりレンガ造りの建物などが残っていて、外観はレンガ造りでも中は現代住宅風にリノベーションされていて、昔の景観と交差しているという、昔ながらの風貌は残っていながらも再開発も行われている。昔ながらの建物の隣に、ダイアモンドみたいな現代的な建物が建っていても特に不快感を覚えることなく、1つの街並みとして構成されている景観は日本ではまずないことだと思いました。日本はやはり地震大国なので、昔の物に住むということがなかなかできない環境だと思います。昔のモノに少し操作を加えて使えばまったく違うものになるということは、デンマークでの体験から影響されたことだと思います。」

大学での課題や滞在した国々から素直に感じたものを吸収していく栗脇さん。同級生に影響を受けることもあるそう。それにしても、小学生で既に図面を書いていたとは驚くばかり。

カタチのポテンシャルを探求する

―好きな空間や場所はありますか?土地と建物がうまくなじんでいて、栗脇さんの思い描いているようなものが体現されている場所などがあれば教えてください。

「設計のヒントを探すためにPinterestなどをよく見るのですが、そこで建築全体というよりは柱の立ち方や光の入り方といった景観の断片の中に、既存の物に少しの操作を加えることで新しい空間が生まれるという現象に成功していると思える写真を見かけたことはあります。ただ、実際の建築物はすぐには思いつきません。」

そういって自分の引き出しを探るかのように少し押し黙って考えこむ。特定の何か・誰かを手本にすることは容易くはないが、目指す目標がはっきりしている分迷いは少ない。しかし、栗脇さんはそれをしない。迷い影響を受けながら、様々なものの中から自分に合った要素を見出し吸収していく。

「1つあげるなら、ポルトガルのソウト・デ・モウラという建築家が設計したもので、平地に建っているのではなく岩地の中に岩を削って建てたスタジアムがあります。観戦者やプレイヤーの視界のなかに常に既存の岩の断片が見え隠れする、大掛かりだけど実際になし得ているものとして、単純かつダイナミックな操作が印象的でした。」

―目標や理想とすべき建築が既存にないからこそやりがいがあるのかもしれませんね。

「そうですね。こうした地形をばっくり削って段差上に納めた建築などはまだ見たことがありません。次の課題として、人々や町の将来のためにどういうプログラムが必要か、より上手くミックスしたものを設計してきたいと思います。」

自分のやっていることが中身のあることなのか、と考えるという栗脇さん。建築は居場所を作ることと語り、俯瞰よりも人の目線から見える景色を重んじる。彼にとっての建築とは、すなわち人を考えることなのかもしれない。そんな栗脇さんに今後について聞いてみた。

―修士課程ではどういった研究をされるのですか?

「地形に限らず形に秘められたポテンシャルを探っていけたらと思っています。大学院に進むと教授のプロジェクトの手伝いができるので、学部生の時よりさらに現実に近い環境で自分の好きなことをやれることは楽しみでもあります。ただ、自分でもアナログなタイプだと思っていますが、手を動かす方が好きなので、図面にするのが遅れてしまったりします。大学院に進んだら、手書きやStudyもしつつ両立していきたいですね。」

―修士修了後のプランは?

「正直まだわかりませんが、都市計画などよりは、インテリアや家具のデザインといった、自分のスケールに近いもので形態的に振れ幅の広い方向に進みたいなと思っています。」

少し困ったように眉を下げて、ひとつひとつ言葉を選びながら丁寧に語る栗脇さんの話に夢中になっていると、気付けばあっという間に1時間半が経っていた。模型や図面を前にお話ししてくださる栗脇さんの手には白い塗料のようなものが付いていた。これから卒展までの間に、今回見られなかったギャラリーが配置された駅北エリアの模型に加え、設計した空間にいる人々の目から見た景観を描く予定だそう。開催が差し迫った卒展では、カタチの探究者の栗脇さんの完全版の卒業制作が見られるのだろう。今からとても楽しみだ。

インタビュー:今井和江、五木田まきは、鈴木重保、藤田まり(アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影:峰岸優香 (とびらプロジェクト アシスタント)

執筆:五木田まきは

上野、金沢、中米ホンジュラスを行き来しながら、文化遺産と地域をつなぐミュージアムのあり方を模索する3年目とびラー。ひとりひとりの異なる解釈や向き合い方を許容するアートの懐の広さを日々実感している。

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.28

*はじめに

今回お話を伺う石田さんは、大学院で文化財保存学専攻をされ、油絵の修復が専門とのこと。はたして「修復」とは、いったいどのような場所で、どのような作業を行うものなのか??普段目にすることのない、作品の裏側に迫る、秘密の場所に踏み入るような気持ちで、インタビューに向かいました。

石田さんと美術との関わりは、幼い頃に始まりました。時々の関心事に沿って、時間をかけ、学び、経験を積まれてきました。今は、修了制作展での発表に向け、昼夜・土日を問わず作業している真っ只中。石田さんが語った言葉の中から、修復の魅力と、修復にかける熱意が、あふれるように伝わってきました。

12月のある土曜の午後、待ち合わせ場所である総合工房棟のエントランスに現れた石田さん。第一印象は、しっとりと落ち着いた大人の女性といったものでした。そこからエレベーターで地下1階にある研究室に案内していただきました。

まずは、研究室で石田さんのこれまでの学びや活動について伺います。

―石田さんとアート、修復との出会いはどんな形だったのでしょうか。

絵に興味を持った中学生時代、そこから絵画教室に通い始め、芸術系の高校に進学しました。高校時代に、授業で多くの絵に触れる中、特に中世後期のイタリア絵画に惹かれました。授業外では、展覧会の公開講座や市の事業への参加を通じて、「修復」について興味を持つようになりました。進路を考えた時、作家として生計を立てるのは難しい、何をするにも幅広く学ぶことは重要ということで、金沢美術工芸大学に進学し、芸術学を専攻しました。

幼い頃よりアートが身近にあり、成長の折々に、芸術と多様に接してきたのだとか。美術作品に強く惹かれながらも、自ら作家になることを目指すのではなく、何らかのアートに関わる形を模索してきた多感な時期。私たちからの問いかけに、一問一答のような明確な回答をするというよりも、思い出を辿りながら話してくれました。

―金沢美術工芸大学では、どんな学生生活を過ごしていましたか。

学生時代の印象的な授業は、1年次にあった「朝のお勤め」です。これは、毎日1作品について、10分ほど模写し、5分ほど教授がその絵の背景などを説明するもの。芸術学専攻にはキュレーターや教員を志望する学生が多く、展覧会を見て即座にその特徴を捉えられる能力を伸ばすよう考えられた授業内容でした。その他彫刻、日本画など様々な技法についても学ぶことができました。これは現在も修復を学ぶ基礎力になっていると思います。

卒論のテーマとして選んだのは、京都に伝わる舞楽について。京友禅の染色職人である母がきっかけで、6歳の頃から舞楽を習っていたため、学内の研究室に加え、舞楽の恩師にも師事を受けて執筆することにしました。舞楽の歴史の中で、女性による舞楽が禁じられた時代があり、それを復活させた女性(鷺ノ森神社が生家である原笙子氏)の生涯と舞楽の伝承についてまとめました。その後は同大学院に進学し、舞楽の研究をさらに深めていきました。

修士課程を修了した後、同大学の助手を務める中で、将来に迷う期間もあって・・・。自分のやりたかったことを探して、1年の準備期間を経て、ロータリー財団の奨学金を得て、イタリアに留学しました。

学生時代の実習の様子を楽しそうに、具体的なエピソードとともに振り返ってくれます。それは聞いている私たちに、「朝のお勤め」の体験してみたい!と思わせるほど。卒論のテーマも所属研究室では例のなかった無形文化財に取り組み、他大の研究室に協力を得たり、また、憧れのイタリアにて学ぶ道筋をつけたり。これは!と思ったものに対しては、夢中になり、全力で取り組める方なのかな、と話を聞くにつれ、石田さんの魅力に引き込まれていきます。

―憧れだったイタリアでの生活はどのようなものでしたか。

イタリアでは、フィレンツエ大学の外国人向けコースで1年間学びました。様々な分野の授業を受けることができ、また、授業以外の時間は、美術館や教会に通い詰め、大好きだったイタリア絵画を見る日々でした。高校時代から気になっていた「修復」については、イタリアは修復技術を確立した国とも言われていて、修復工房を見学し、修復学校に通う学生と交流などもしました。ですが、言語の壁もあり本格的に学ぶ機会を得るのは難しかったです。

イタリアが舞台で修復士が主役といえば、映画化もされた有名小説(「冷静と情熱の間」)が思い浮かびますが、「それに影響されて修復家を志したと思われないよう、一度も見ていません!」と笑って話す石田さん。好きな絵を好きなだけ見ることができた、とても恵まれた環境にいたことをまぶしく思い出しながらも、出発前に周囲の人からかけられた「イタリアに行けば何とかなると思ったら大間違い」という言葉はずっと心に残っていたと言います。

―帰国後はどんな活動をしましたか。

帰国後に職を得ようと、縁のあった会社に彩色職人として就職しました。その会社は、修復事業を強化していく段階にあり、私が働きながら学ぶことを受け入れてくれました。社長や同僚には感謝しています。手がけた仕事は、神社仏閣から木彫りの作品まで、発注者の希望を踏まえて彩色するというものでした。全国から依頼があり、出張も多くありました。ここで正職員として仕事を続けようと思っていましたが、以前より抱えていた「油絵の修復をしたい」という思いが消えず、今ここで挑戦しなくては後悔するとの思いから、藝大の大学院を受験しました。

就職していた頃に手がけた作品の写真をいくつか見せていただきました。日本の伝統や歴史を感じさせる色合いから、渋さ、鮮やかさ、なつかしさ、様々な感じを受けます。ここでの修復の仕事は、例えば、神社仏閣の天井画には脚立に乗って彩色する、緊張感も体力も必要な仕事。学ぶことも多く、大学院に通い始めて1年間は仕事を継続していたそうです。

*

これまでの経緯をふまえて、現在の研究について伺います。

修復のことをよく知らない私たちに、丁寧に、わかりやすく話してくれます。この時から、凛々しく、正確に物事を伝えようとする研究者の顔へと、石田さんの表情が少し変化したような気がします。

―大学院では、どのようなことをしていますか。

大学院では、1年次に修復実習が週2日あり、加えて、テンペラ模写、ゼミでの活動の他、文化財保存、光学調査などの授業があります。光学調査の授業では、藝大学美術館が所蔵する作品のうち、年間20~25ほどの作品の記録撮影と分析(紫外線蛍光写真、赤外線写真、測高線写真、正常光写真などの撮影や、作品の裏面など全てを記録する調査など)をしていきます。2年次に、個人修復作品・共同修復作品を各1点と、個人研究としてテンペラ模写を仕上げて発表することになっています。

早速、聞きなれないたくさん単語に触れて、頭の中では、懸命に聞き取った音を漢字に変換しようとします。・・・コウガクチョウサ??

―お話に出てくる光学調査とは、どのようなことを行うのですか。

例えば、紫外線写真では、蛍光している個所は、ワニスが表層にあることを示しています。測高線写真では、たわみ、傷、歪み、はく落、亀裂などがあることがわかります。赤外線写真では、白黒化して、炭素に反応している個所が黒く表示されるので、墨や鉛筆などの下書きがよく見えます。他にも蛍光X線では絵の具の種類を分析します。それから、マイクロスコープを使って細部の写真を撮ります。

そして、これらの写真・調査を基に調査書を作成します。調査書には、サイズはもちろん、ワニスの有無、絵の具層の剥落、地塗りは何の絵の具で何色か、固着はよいか、シミの有無などの状態と、それを踏まえた修復方針を記載します。1年次の実習を通じて、自分自身で、自分が担当する作品についての調査書を作成する能力を身に付けます。こんなふうに、実際に作品の画面上で 修復を行うまでに、かなりの時間を要します。

修復作業に入るまでにいくつもの工程があります。思っていたより、理系の研究室に近い感じがします。普段使っている机を見せてもらうと、鮮やかな金色と赤の作品がありました。テンペラ画の模写です。

―テンペラ画の模写では、どのような作業手順があるのですか。

まず、板を本物の作品と同じサイズに切り、膠で接着して麻布を張ります。次にイタリアの石こう地を塗り、乾く前に12層重ねていく。そして、表面をきれいにやすります。茶色い砥の粉を塗ると接着し、つやが出るので、水で表面を濡らすだけで金箔がつくようになるんです。さらにメノウ棒で磨き、盛り上げには石膏を用います。ここは少し彫刻的な作業です。

修復に用いる、使い込まれた道具を一つ一つ手に取って見せてくれます。先ほどの理系のような研究室の雰囲気から一変し、造形的なアトリエの雰囲気に変わっていきます。1つの空間の中で異なる雰囲気を感じることができる、不思議な場所のようにも感じます。

研究室での話を終え、ここからは大きな油画作品の修復作業を行う正木記念館に移動して、実際に修復中の作品を見せていただきます。

この建物の内部は、普段は開放されていません。前半のインタビューで雰囲気が温まったところから、一度外に出て冷たい外気に触れたこともあり、緊張した気持ちを再び取り戻して中に入ります。石田さんもここでは眼鏡をかけています。修復作業のモードに入る合図でしょうか。中には高い天井、手前の部屋には、作業台、修復道具をかけられる壁面、各種写真撮影を行うスペース、分析を行うパソコンが置いてあります。扉で仕切られた奥の部屋には、収蔵庫から修復のために持ち出された作品を置くための棚があり、温度・湿度などは機械で管理・記録されています。特別な場所に潜入したな、と聞き手の私たちの気持ちは高揚します。

―ここで、修了制作展に向けて作品を修復しているのですよね。

修了制作として、個人で修復を手がけている作品と、大学院の同期4名のチームで行う共同修復に取り組んでいます。修復する作品は、1年次の終わりに、藝大美術館の収蔵庫に入り、所蔵作品のうち修復が必要なものから、自分で作品を選ぶことができます。学生が担当するのは、主に明治後期から大正にかけて、日本人が制作したものです。修復技術は、国がもつ気候風土によって大きな違いがあります。日本の修復技術は、日本の風土において、作品をどう残していくかという観点で考えられています。

―個人修復の作品には選んだのは、どのような作品ですか。

個人修復は、橋本邦輔氏により明治43年に制作された油画作品です。ルーブル美術館に所蔵されている、フラ=アンジェリコの《聖母戴冠》の部分模写にあたります。この作品に決めた理由は、最初はひどく汚れていて、穴もあって、なんだかかわいそうに感じたからです。まず開いていた穴を埋めました。それ以外の症状、たとえば大きな絵の具の剥落などはないのですが、汚れやカビは、アンモニア水やクエン酸など、様々な方法を試しながら洗浄しても取れませんでした。今回の修復では補彩を施して、汚れの除去は後世の人や新たな技術に託そうと思います。

作品の前に座り、道具の説明などしながら、補彩を実践してくれる石田さん。髪を結いあげて拡大鏡を装着し、わずか1mmほどの細い筆を持って、真剣な面持ちで画面に向かいます。

見ている私たちも思わず息を飲みます。気が遠くなるような、地道で繊細な作業です。こんな僅かな作業の積み重ねによって、作品は生まれ変わっていくのですね。

*

複数人で修復に臨んでいる共同修復の作品についても、お話しを聞きます。

―共同修復では、大作に取り掛かられているとか。

チームで修復している作品は、大正2年に描かれた五味清吉氏の作品で、神話の大国主命と八神姫に出てくるワンシーンを描いたものです。大正時代から続くロマン主義の系統にある、文学的な物語性の強い作品で、藝大美術学部始まって以来の大作と呼ばれています。五味氏は岩手県出身で、2016年に生誕130周年を迎えました。ですが、この作品はこれまでに1度も修復されず、貸出依頼が合っても貸し出せない状態でした。作品の修復に加えて、五味氏の藝大での立ち位置や制作に影響を与えたもの、所蔵の経緯などを調べて、修士論文のテーマとして扱っています。

修復している途中の作品を見せていただけることになりました。石田さんと一緒に、作品を慎重に持ち上げ、反転させて・・・、手に汗握るような緊張の瞬間です。机に立てかけた作品を、皆で見ます。個人修復に比べて、一番の違いは作品の大きさ、私が両手を伸ばしたよりも大きく、高さも1mほどはあったでしょうか。よく見ると、絵の具が剥落している面積が広いことにも気が付きます。

―共同作業はどうやって進めていますか。

個人修復の作品と同様に、まず写真を撮って調査をし、それからチームで話し合って修復方針を決めました。作業としては、まずは表打ちといって、表面からこれ以上絵の具が剥落しないように和紙で全面を覆い、剥離しそうなところを定着させました。次に、絵を張り込んでいる木枠が変形していたため、画面を取り外してストレッチャーで伸ばしました。そして、釘を全部抜き、台紙には張り代を加えました。これらの作業に1か月半もかかりました。

夏休みの間はずっと洗浄をしていました。絵の裏面に煤がたまって真っ黒だったんです。この汚れは、昔上野を走っていたSLから出た煙が、美術館の収蔵庫まで届いたからだと伝え聞いています。洗浄は何度かの確認と再作業を経て、11月にやっと教授からOKが出ました。

個人で修復する作品もある中、バイトのシフトのように都合を併せて複数名で取り組んでいます。個人プレイで先走らないように、連帯責任をもって、お互いに注意し合い、相談ながら修復をすすめていきます。これから修了制作展に向けて、まだまだたくさんの工程が残っています。

担当の木島教授が退官前に修復したいと思い続けていたという、様々な人にとって思い入れのある作品。共同修復には、個人修復にはない難しさ、思いどおり・予定どおりにいかないこともあり、また一方で学ぶことも多いようです。

*

さて、まだまだ話を聞きたいところですが、気が付くとインタビュー開始から2時間半が経過。これから制作の追い込みをかける時期、これ以上拘束するわけにはいかず、そろそろお暇しなくてはなりません。

今まで聞いてきた石田さんの半生、現在の研究のお話しから、今の石田さんの思いについて、改めて伺います。

―修復についていろいろ教えていただきましたが、石田さんにとって、修復することの一番の魅力は何ですか。

目の前に本物があること、本物を見ながら作業ができることです。それにより緊張を感じますが、どの作業も楽しいものです。

―学部の卒論のテーマが伝統芸能の伝承、そしてまた、現在は修復に取り組んでおられますが、「大事なものを後世にしっかりと伝えていかなければ」という使命感のようなものはありますか。

今、この作品が目の前にあるのは、誰かが残してくれたから、という思いはあります。私が好きな作品を見続けられるのはそれを保存したり、修復してくれる人たちがいたからで、私もそういう人になりたいと。

―これまでのお話で、その時その時に面白いと思うことに対して、過去にとらわれずに飛び込んで行くという印象があります。今後もさらに、活動は展開していくのでしょうか。

修復の仕事は一生続けて行くと思います。今まで何をしようかと迷った時期もありましたが、心の中ではずっと油画の修復することを目指し、やっとたどり着いたという気持ちでいます。

*最後に

長時間にわたったインタビューの中で、子ども時代や学生時代を振り返る無邪気な顔、研究者としての顔、私たち聞き手が分かりやすいように、聞きやすいように、どんな質問にも優しくわかりやすく丁寧に応えてくれるやさしい顔、たくさんの表情を見せてくれました。そして、最後に語られたのは、とてもシンプルな言葉。様々な経験をしてきて、やっと今ここにいる自分、修復の長い道のりを歩き始めていることを、少し照れたように、しかし、迷いのない目で私たちに語ってくれました。

別れ際、「2年生になると日曜も作業ができるんです!」と嬉しそうにキラキラとした目で話してくれました。これから修了制作展でのお披露目まで、寝る間も惜しんで修復作業に取り組まれるのでしょう。

修了制作展では、石田さんが修復を手がけた作品に加えて、修復報告書に記載された修復前の写真や、紫外線・X線など調査結果も見られるとのことです。ぜひ会場となる藝大美術館の陳列館にて、文化財保存・修復の深い世界に触れてみてください!

取材:ア—ト・コミュニケータ「とびラー」

執筆:むとうあや

インタビュー:むとうあや、高山伸夫、齋藤二三江

撮影・編集校正:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.27

グローバルアートプラクティス専攻(以下GAP)は2016年4月に新設された修士課程で、今年の3月に新設されて初めての修了生を迎えます。GAPの学生の約半分は留学生で構成されていますが、今回取材に応じていただいたのはその中の1人、ロザンナ・ヴィーベさんです。(ロザンナ・ヴィーベさんウェブサイト)

ロザンナさんが来日したきっかけや、GAPに入学し、日本文化に接する中での想いを伺いました。

ロザンナさんは論文で修了するため、今回のインタビューでは、大学美術館に展示中の参考作品(映像作品)を拝見しながらお話を伺いました。

ロザンナさんの映像作品(参考作品)。『自己と他者の境界であるということ』

この作品は、ロザンナさんの卒業論文のテーマ「アブジェクション/おぞましいもの」(※)から派生して制作され、ロザンナさんの身体についての在り方や他者との関わりについて表現しているそう。映像の中では、なんと、10ℓのシロップの中にロザンナさんが入り、シロップを口や鼻から取り込んだり放出したりしています。シロップは、ロザンナさんが好きな粘着質の素材の一つだそうです。

【幼少期の空想から作品制作へ】

ロザンナさんの作品制作は、幼少期の空想と深い関わりがあると言います。

「子どものころに水に溺れそうな自分を想像したことがあり、溺れることへの恐怖心と海への関心が芽生えました。私の空想は、人が水中でも呼吸できないだろうか、という仮説に導かれ、液体呼吸の研究があることを知りました。液体が身体の中に入り込むことに違和感を感じますが、一方でそれを魅力的だとも思うのです。

他者とつながる感覚は、輸血においても同じように想像できると思います。

人間は、空気中にある酸素を体内に取り込み、二酸化炭素を放出します。そして体内では、血液が常に循環をしている。私はそういった身体性と外とのつながりに美しさを感じるのと同時に、おぞましさも感じるのです。だからこういった感覚を、私が関心を持っていた素材であるシロップを使って表現しました。」

自分と、その自分の中に入ってこようとする他者。その他者は、自分にとっては異物であるが、同時に必要なものでもあるから、それを認めて受け入れたとき、初めてその他者は、自分と同化して新しいものが出来上がっていく。私は、この映像を見ながら、ロザンナさんはそういうことを伝えたいのではないかと思いました。

「美しいものへの誘惑と、嫌悪感が同時にある」というロザンナさんは、同じ感覚を、この映像を見た人たちと共有したいと言います。

「シロップに顔を入れたとき、浮力を感じ、シロップが自分の目や鼻に入ってくるのが苦痛であると感じた一方で、同時にそれに支えられている感覚もありました。まるで、胎児がお母さんから酸素を吸収して成長していく、というプロセスのようにも感じます」

【自分と他者という感覚】

ロザンナさんには双子の妹さんがいますが、10歳になるまで、自分と妹さんが他者であるという認識が無かったと言います。ところがある日、妹さんと自分は他者である、と認識する瞬間がありました。

「成長過程で自己が形成され、双子にもそれぞれの個性が出てきたということも、妹が他者であると感じたきっかけの一つですが、暮らしていた土地の環境も大きく影響しています。私が生まれたノルウェーは、非常に乾燥した土地だったのに対し、当時住んでいたキューバは、ノルウェーと比べて湿度がとても高く、ノルウェーにいたころよりも一層その湿度感を感じました。湿度がある、と気づいたときの空気の厚みや、冷房をつけたときに変化する空気の質の感覚を肌で敏感に感じるようになり、より空気の存在について意識するようになりました。『いかに人間が空気によって生かされているか』ということへの気づきは、妹が他者であると認識することに繋がり、また現在の作品制作の出発点にもなっています。私はずっとこういうことを考えていて、今はこのテーマについて更に深めているところです。」

ロザンナ・ヴィーベさん。ノルウェー出身。ノルウェーの他にキューバを始め、色々な国に住んでいた経験があり、各国の気候の違いや文化を肌で感じながら、自らのテーマについて研究を続けています。

妹さんと違う個体として存在しているということや、空気や湿度といった物質に対する突然の意識の芽生えは、寂しい、とか孤独感や、自分は今どこにいるのか、という感情を抱くことにはならなかったのでしょうか。

妹さんと違う個体として存在しているということや、空気や湿度といった物質に対する突然の意識の芽生えは、寂しい、とか孤独感や、自分は今どこにいるのか、という感情を抱くことにはならなかったのでしょうか。

「妹が他者であると認識したときから、自分の体が溶け出していくという感覚がありました。そういう感覚から空気の実体をつかもうとしていましたし、自己を認識するために、水の中に入って浮力や水圧によって自分自身を実感する、ということを試みていました。水の中に入ったときに、周りの液体と自分の体が同化し、自分と液体の境界線が曖昧になっていく。寂しいという気持ちは、私にとって、水などの液体から出たときに自分の弱さや孤独感が露出されるという感覚に似ています」

幼少期から肌で感じ培ってきた、異国の空気感や双子の妹さんとの関係性への感覚を、今日においても、自分と新しいものとの関係を築いていく過程で、ごく自然に活用しようと試みているロザンナさん。しかし、日本に来て体感した「距離感」に衝撃を受けます。

「私はラテン系の人間なので、相手の温もりを求めてハグをしたり触れ合ったりするのですが、日本ではお辞儀をして距離を作ります。日本に来てその違いを感じました」

【日本の文化に触れて―異国で自分を知る】

ロザンナさんはノルウェーでの大学時代、日本の美について勉強しており、空間や仏教の和の考え方、そして谷崎潤一郎『陰影礼賛」の本に感動し、建築における陰の使い方に興味を持ったそうです。

大学卒業後は2年間日本で勉強をしたいと希望し、まずは旅行で来日したことが、GAPを受験するきっかけとなりました。

「東京で知り合った人たちの中に画商さんや芸術系大学の先生がいて、その人たちを通じてGAPのことを知りました。元々、東京藝術大学は知っていましたが、私は油画や彫刻といった専門分野を学んでいないので、GAPだったら自分に合うかも知れないと思い受験しました。今思えば色々な偶然が重なったのだと思います」

GAPに入学後は、言葉や文化の違いを感じることが多かったとロザンナさんは言います。

「キューバに住んでいたころに受けた湿度感や、エアコンによって変わる空気の質感を認識した時の衝撃と同じくらい、日本の文化の違いに衝撃を受けました。日本は本音と建て前がありますが、私はいつも正直に感情表現をするので、自分はそういうつもりはないのに相手には失礼に見えてしまう状況があり、自分の言動がどう捉えられるかを常に意識せざるを得ませんでした。また、言葉に関しては、学生の中でも各々の言語レベルが異なっているので、日本語だけでコミュニケーションが取られた場合、私だけ理解ができなかったこともあります。その中で生じる誤解や誤読をクリエイティビティで補っていくということを、前向きに行う必要がありました」

そのようにロザンナさんが感じたギャップは、作品にどう展開されていったのでしょうか。

昨年、ロザンナさんは、日本に来て体験した誤解や誤読をテーマにした作品を、瀬戸内芸術祭で発表しています。

「瀬戸内芸術祭の栗林公園で展示した作品は、日本人とのペアワークでした。彼女が私宛てに日本語で手紙を書き、私が彼女にノルウェー語で手紙を書く。お互いその言語は読めないので、文字の形から作品にしていくというものです。私は手紙の中の漢字を彫刻的に変化させていきました。彼女もノルウェー語を彫刻的に変化させています。この作品では、文章の意味よりも文字の形を皆さんに観ていただいているので、栗林公園でこの展示を鑑賞した人は、誰も文字の意味は理解できなかったと思います」

作品の中で、文字の形に着目したのは、ロザンナさんのある体験によるものだったそうです。

「地下鉄の中吊り広告にある漢字が長い間読めなかったのに、毎日同じ広告を見ながら通学していたら、ある日突然、この広告は会社のことを表している、と理解できたのです」文字の形を読み取り、それを言葉の意味に変換できた瞬間だったと言います。

ロザンナさんが日本に来てから、言葉の違いや人やものに対する距離感を改めて強く意識するようになりました。

「言葉の壁に直面している私は、いつも自分が宙に浮いている感じがします。お風呂に例えるなら、湯船に浸かっているときは、お湯の温度と自分の体温が近い感じがして、ノルウェーにいるような気持ちになります。でも、湯船から出たとたんに、それが急に切り離されるような感覚がします。それは私の日本での経験に似ています。自分も社会に属しているのに、日本の文化から物理的な距離を感じることもあります。それは言葉の壁からも感じることであり、そういうアナロジーが作られるのではないかと考えています。」

また同時に、日本は二面性があるとロザンナさんは感じています。

「無というものや茶室での余白の使い方、挨拶をするときのお辞儀といった人との『間を取る』部分と、満員電車で人との距離が『近い』部分の相反するものが共存している日本の文化に興味をひかれました。また、相手によってTPOをわきまえるということからも、日本の文化や伝統が見えてきて面白いです」

文化の違いを感じながらも、ロザンナさんは決してそれを否定的には取らず、むしろその不思議さを前向きに捉え、楽しんでいるようにも感じられました。

「もちろん、日本の形式的な部分や文化に対しては、変だなとか難しいなと感じることはあります。それで苦労することがあったとしても、興味深いこととして、捉えていこうと心がけています。例えば何かに対して嫌悪感を覚えたとき、それがなぜなのかを敢えて自分に問い、考えるようにしています。私は子どものころ、ピンク色が嫌いでした。それはなぜかと考えていくプロセスの中で、敢えて嫌いなピンク色で文字を書いてみました。実際にこの色が文字になることで、言葉も変わるし、考え方も変わってくるからです。自分の感情的な反応にはいつも理由があるから、それはなぜだろうと追及するために、敢えてそこに飛び込んでいくことを自分に課しています。だから、日本は私にとって、文化や性格が自分と真逆な国だからこそ、私自身を知ることができるのです」

ここまでお話を伺ってみて、ロザンナさんは私たち日本人よりも距離感を大切にしている印象を受けました。

「対極にあるもの同士は、常に繋がっていると思っています。私自身が触れたもの、近い距離感を知るためには遠い距離感も考慮しないといけない。愛だけではなく、その裏返しにある嫌悪感というものも両方考えなければいけないと思います」

他に見せていただいた過去の作品(ロザンナさんのウェブサイトを参照)の多くは、ロザンナさん自身が作品に寄り添い、同化(作品を自分の中に受け入れるように、作品にも自分を受けいれてもらうために、身体的な対話をするということ)し、いかに作品と共存することができるかという点に着目して制作されたものです。それらの作品には、自分の立ち位置や居場所、視点というものが明確に表れていると言います。ロザンナさんの作品は、双子の妹との関係性やこれまでの経験、生活といったものが映し出された、今を生きるロザンナさんの人生の備忘録とも言えるかも知れません。

これからロザンナさんは色々な経験をしていく中で、どのような作品を生み出していくのでしょうか。

ロザンナさんの「今、生きている人生」の提示であると同時に、私たちへの新たな問いかけでもあるはず作品を、今後も楽しみにしています。

(※)思想家ジュリア・クリステヴァが著書『恐怖の権力』(1980)の中で唱えた概念。

とびらプロジェクトに参加して2年目のとびラー。とびらプロジェクトを通して、なかなか美術館に行けないような人たちでも、もっと気軽に行けて、楽しめるような場としての美術館の出来事をみんなと一緒に作りたいと思ってい ます。

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.23

12月初旬の芸大取手校地。日も暮れかかった構内で先端芸術表現科4年生の岡田未知さんと待ち合わせた。片手には旅行用のキャリーバッグ。事前にウェブサイトで見てきた彼女のこれまでの作品から得たイメージとは少し違い、明るく、可愛らしい方という印象を持った。最近オープンしたばかりの食堂に向かい、卒業制作についてのお話を伺った。

到着するなり、旅行用のキャリーバッグから取り出されたのは白衣、試験管のようなもの、医療用のゴム手袋。何か理系、医学系の研究を思わせる。聞けば、どれも作品制作に結びつくものらしい。

◆卒業制作のテーマ

卒展に向けて現在制作中の作品のテーマは「細胞培養」だという。

「自分の皮膚を虎の皮とくっつけ、培養する、ということをしています。採取した皮膚を培養液に入れ、段階を踏むと、徐々に細胞から足のようなものが生えて培養地にくっつき、増殖します。とはいえ、肉眼で見えるほどは、すぐには増えないので、展示で見せる物としては培養されている皮膚と虎の皮、それに映像のみ。ハート型に切り出した皮膚をシャーレに入れ、更にそれをアクリル製のインキュベータという恒温機に入れて展示する予定です。」

展示イメージの説明と共に、ある写真も見せてくれた。

「これは切り取った私の皮膚をシャーレに入れたものです。せっかくなので可愛い形に、と思い、皮膚はハート型に切ってもらいました。」

皮膚の細胞培養と聞いて、組織を採取するのみかと考えたが、そうではなかった。自分の皮膚を1.2mm〜1.5mmの厚さで、しかもハート型に両足首から切り出したそうだ。施術の映像も見せてもらったが、皮膚が切り取られる場面をしっかり見たのが初めてだったからか、抱いた感想はシンプルに「痛い!」だった。皮膚は時間が経つと皺々に縮み、ハート型の原型はあまり止めない。私たちが作品として見る事ができるのは、この状態になったものだそう。

ちなみに、皮膚を切り出すにあたり、麻酔無しでの施術だったという。映像のインパクトも相まって、映像をみて感じた痛さがより強く伝わってくるようだった。

「オーストラリアのアーティストで、ステラークという腕に耳をつけてしまった人がいるのですが、彼が来日した際にお話するチャンスがあり、どうやって医学的なことがらを乗り越えていますか?と尋ねたところ、ノウハウを教えてくれて、『Keep trying!』と激励してもらいました。」

自分の皮膚を切る、その大変さは想像以上のものだった。採取したハート型の皮膚は現在培養中だそう。

「ただ、虎の毛皮の方はワシントン条約前に加工されたものであり、死後60年以上経っているので、細胞も当然死んでいます。悪あがきはしてみていますが、恐らく細胞は増えません。なので、まずは自分の細胞だけ培養し、虎の皮とは物理的にくっつけることになります。」

◆他者に決定される自分の姿「虎」

初っ端からインパクトの強い話ばかり続いたが、そもそも何故虎の皮を使うのだろう。

「虎、猫好き、というのがそもそもあるんですけど(笑)。」

作品のタイトルは現在のところ『シュレーディンガーの虎』になる予定だそう。

「『シュレーディンガーの猫』という、簡単に言うと量子論の思考実験があるんですけど、量子論には観測することがその物の状態を確定させてしまう、という原理があります。この原理は、観測するまで対象の状態はいくつかの状態が重ねあわされていて、観測という行為をおこなうことで数ある状態のうちの一つに対象の状態が定まってしまう、というものです。これに納得できなかったシュレーディンガーが反論としてあげたのが、この『シュレーディンガーの猫』という思考実験です。箱の中に猫と、1時間以内に50%の確率で崩壊する放射線原子と、原子の崩壊を感知すると青酸ガスを出す機械があって、前者の論理だと、観測するまではその毒ガスによって猫が死んでいるかどうかがわからないということになります。そうなると、箱を開けて観測して状態を決定させるまでは、猫の生きている状態と生きていない状態が重なって存在しているということになってしまう。それに対して、そんなことは異常だってことを言うための実験だったんです。」

『シュレーディンガーの猫』と、「虎」がどうやって繋がるのだろうか。

「自分の中に、攻撃的だったり、あるいは適切じゃない振る舞いをしたいというダメな部分というか、平たく言うと狂気みたいなものがあって。でも意外と、普段はまともに委員長とかやるタイプでもあったりして(笑)私が狂っているかどうかは、結局みる人の観測によって確定されているのではないか、と。」

「それから、自分の中で、その抑え込んできた狂気の擬人化として大きめの猫型の生き物がずっとありました。それが虎です。中島敦の『山月記』を読んで、ああ、虎になってしまったその気持ちわかるなって。その辺を混ぜ込んで、自分のフィルターを通して出す。それが今回の作品です。」

複雑に絡む虎へのこだわりが見えたが、このエピソードから彼女の自分を取り巻く環境に耐える自負心の強さというよりも、他を求める、何か、誰かとつながりたい欲求のようなものが感じられた。

そして、細胞培養はそもそもやってみたかったことだそうだ。培養のための作業は専門のチームと一緒に行っているという。

「これからはバイオアートが必要とされると思っているのですが、アートの分野で流行るか否かに関係なく、今後食糧とかが足りなくなってきたりするので、バイオの分野は実学的にも注目されるものだと思います。一緒に活動中のチームは『Shojinmeat Project』といって、DIYバイオなどを社会実装すべく活動する集団です。食肉や医療用の皮膚の自宅培養の実現を目指しており、また、培養という行為自体を社会に広めるための活動もしています。」

◆学生生活最後の作品だからこそ

今回のコンセプトのわかりづらさはあえて、と語る岡田さん。学生生活最後となる今回の作品への想いを教えてくれた。

「3年生までに、割と倫理的にギリギリなものを、いかに面白くわかりやすく提示するかを考えていました。それはそれで楽しいですが、このやり方は卒業して年をとってからでもできる。今だからこその作品を1つくらい作って卒業しようと思って。わかりやすくポップに、とか、しっかりとした主題に沿って面白くアレンジをかける、ではないところでやってみようと。要素が混ぜこぜなものを若いうちに一度作っておきたくて。だから、かなり青臭いというか、今までと違って統一がとれなくて、終わりが見えないところで悪戦苦闘しています。」

◆裏切らない事実への信頼

とはいっても、過去の作品を含めほぼ全ての作品において共通しているのが、皮膚や血液、髪の毛といった、身体の一部を扱っているという点だ。そこには何か強いこだわりがあるのだろうか。

「人がそもそもタンパク質でできているとか、そういう揺るがない事実は信じることができます。亡くなった兄が重度の心身障害児だったのですが、食事は栄養液を経鼻注入で、言語でのコミュニケーションも無いし、視覚も明暗がわかる程度で、我々が見ているようには世界を認識していなかったと思うんです。だからか、言語や視覚的なことなんかは、もしかしたら誰とも分かり合えていないかもしれないっていつも思っています。ただ、例えば私たち兄弟が果物を食べる時には、絞り出した果汁を経鼻注入の栄養液に混ぜて、おいしいねって言いながら一緒に食べたりしていました。お互いにタンパク質でできている事実は信頼できる。まだそれを裏切った人類はいませんから。一緒にものを食べるということに対する信頼も強いです。単に食べることと、身体がタンパク質などでできている事実、そんな2つの要素をあわせることが今すごく気になっています。」

「今、抜歯した後の歯とか切った髪の毛を集めています。いつか作品に使おうかなって考えているのと、単純に見ていると嬉しいんですよね。もしあげてもいいよ、っていう人がいたらぜひください(笑)」

「それが誰かの何かだったということが大事で、作り物の歯とかにはあまり興味がないんです。それが誰かの身体にくっついて機能していたことが興味深くて。私はそういう事実に信頼できる、できないを感じるんです。」

◆制作の根底で誠意を尽くす

人間の身体と食べ物が有する、揺るぎない事実や確実さ。岡田さんがそれらに抱く信頼感は強く、作品の欠かせない要素にもなっている。とはいえ、素材として皮膚や血液を自身から採取したり、自ら肉やレーズンを食べ続けたりと、自身の身を以って作品制作に臨むのは何故なのだろうか。

「私は人から弱く見られがちなところがあって、それが原因で経験した嫌なことが『怒り』や『絶望』として私の中に蓄積しているんです。それらを説明したり、何か違う形で出力したい。ただ、矛先を人に向けるわけにはいかないので、自罰的な方向で表現しています。美術の世界って変で、自分が痛い分にはあまり周囲から止められないんですよね。それも、『怒り』の説明手段を自分に求める一つの理由です。あと、貧弱にみられがちな私が体を張ること自体が目を引くというか、強烈なアピールになると思っていて、結果、体を張った作品が多くなりました。」

「だけど、テンションや感情に任せて作品をつくるだけでは面白くない。ものすごい怒りだったり、身を張っていたり、痛々しかったり、感情的であると同時に、根底の方できちんと考えられていている、そういう感情的な部分と冷静さが共存する作品に私は魅力を感じます。なので、痛々しく見える題材であっても、例えば言葉遊びで外すとか、モチーフの面白さや賑やかな音選びを意識していますし、同時に、作品をもっと理解したいと思ってくれた人にも楽しんでもらえるよう、古典や神話・美術史からの引用や、正確な数字等の読み込める要素を入れたりと、作品を信頼してもらえるよう努力しています。」

◆関わりへの切望

「作品を見てもらう時に、鑑賞者から信頼されたいんです。私は自分のことを疑り深いと思っていて、他の人の作品を見る時も、ついそういう目で見てしまう。だから、自分みたいな人にも納得し、信頼してもらえる作品をつくりたいと思っています。でもそこに限らず色々な人に面白がってもらいたいので、作品のテンションや音、映像など色々なことに気をつけるようにはしています。」

「常に疎外感のようなものを感じていて、社会や世界、物事に片思いしがちなところがあるんです。それは小さい時からずっと蓄積してきた感覚です。人間界の仲間に入りたいという気持ちがあるから、作品の細部まで整えることで、どんな人にも面白がれるように配慮してしまうのかもしれません。『怪獣のバラード』っていう合唱曲があるのですが、底抜けに明るいメロディーなのに歌詞が悲しくて、表現としてすごく秀逸だと思っていて。私も、こんな明るいテンションで、しんどいものごとを説明できたらいいのにと思います。」

学食に響く楽しげな音楽。小学生の頃に聴いたなぁと、懐かしく思いながら耳を傾ける。聞こえてくるのは、人間と仲良くしたい、仲間に出会いたいと願う孤独な怪獣の切ない願いだった。

「私のようなタイプの生きづらさを感じている人たちって世の中には結構いるはずで、そういう人たちが私の作品をみて、まだ頑張れる、寂しくないと思ってくれたら。アーティストのフェリックス・ゴンザレス=トレスが好きなのですが、彼が『あなたにとってのpublicって誰ですか?』という質問に、『僕にとっての観客はロス(恋人)しかいない』みたいなことを答えていました。その答えが、孤独感や寂しさを感じさせる一方でかっこいいと思っていて。」

誰にでもわかる内容なのに、実はごく限られた誰かや何かに向けたメッセージを有する作品。生きづらさや寂しさといった、人間の弱さとも言える部分が作品として提示されることで、その作品が誰かの支えになるだろう、と岡田さんは言う。

「自分もそんな作品を見て、まだ大丈夫、生きていける、と思って育ってきたので、微力でも何か作っていきたいんですよね。」

「自分の皮膚の細胞培養がうまくいったら、自分の皮膚と違う色の皮膚をつくって、自分の肌に移植したり、将来的にやってみたいことはたくさんあります。いろいろな色の肌を移植して、世界中から仲間外れになってみたりもしたい。拡張の方向で既存の問題を相対化したいんです。だから、今のうちに培養などから学んでいって、今後のための知識と経験を得ていけたらいいなと思っています。」

ここまでの話を全て茶目っ気たっぷりに話してくれた岡田さん。その軽妙かつユーモアある話し方や明るい雰囲気につられて、私達も楽しく聞くことができた。しかし、その内容の根底には彼女がこれまで感じてきた疎外感や怒り、社会や人と繋がることへの渇望、そしてそれらを作品として表現することに対する強い想いが厚く、静かに横たわっている。

感情にまかせているようで、冷静。

ふざけているようで、真剣。

岡田さんのキャラクターと、彼女から生まれる作品とが重なる。

卒展で見ることができるでだろう、ハート型の皮膚。培養の結果は目には見えないかもしれないが、切り取られたそれは、彼女の一部だったものであり、世界と接続したい、そう願う細胞たちが、静かに、こっそりと、根を生やして虎とつながるのだろう。

虎によって語られる彼女のメッセージに、卒展会場で再会したいと思う。

執筆:大谷郁(東京藝術大学美術学部特任助手)

編集:藤田まり(アート・コミュニケータ「とびラー」)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.20

グローバルアートプラクティス専攻(以下GAP)は2016年4月に新設された修士課程です。海外の美術系大学との連携のもと、現地の学生と共同で行うプログラムや、木工芸や漆、染色、木版画、ガラス、パフォーマ ンスなどの様々な分野・技術を横断的に学ぶことができるカリキュラムが組まれています。また、学生の約半数が留学生で構成されており、このグローバルな藝大の新たな環境で学ぶ学生さんの、作品に対する表現 のアプローチを伺いたく、12月中旬の小春日和の中、GAPの拠点がある茨城県取手市のキャンパスに向かいました。

インタビューは、修了作品が展示されているキャンパス内の大学美術館ではじまりました。

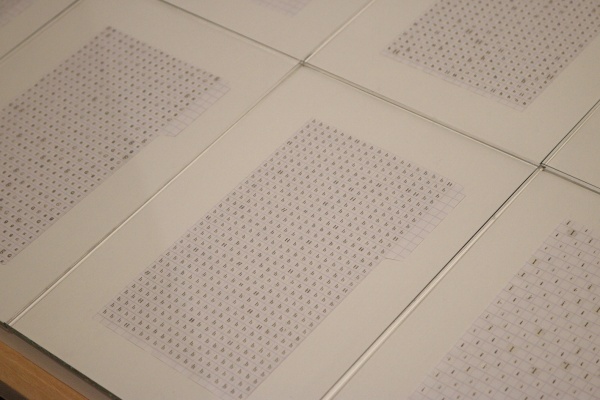

まず目についたのは、白い壁一面に貼られたテキスト。そして、その壁の両脇には、テキ ストから小さくく り抜かれたアルファベットのAからZの文字が、碁盤の目状の台紙に貼られ、展示されています。 とても静かだけれど、どこか賑やかな感じのする不思議な空間という印象を受けました。

【作品のきっかけは1冊のノートブック】

「ある日、文具店でA~Zのインデックスがついたノートを手にした時、直感的にAのページにAという文字を、BのページにBの文字をCのページにCをというふうにぎっしり並べてみたら、絶対楽しい!と思ったのです」 露木さんのこの突発的な好奇心が今回の作品に繋がります。この発想こそ、あとで伺うことになる露木さんの文字への強くて大きな思いが生み出た賜物なのです。

【敢えて文字をバラバラにする、という試み】

この作品は、3つのパートで構成されています。

1.色々な書籍からアルファベットの文字をくり抜いたもの

2.くり抜いたアルファベットをノートブックのマス目一つ一つに糊付けしたもの

3.アルファベットが元々あった場所であるチラシや書籍のページ

今回の修了作品では『A-Z』というタイトルのもと、「文字を集める」ことに取り組んだそうです。露木さんは自分の身の回りにあった書籍やチラシの中から、アルファベットをくり抜き、それをAからZまで分類した後、このノートブックに貼っていくことを試みています。計96枚の紙でできたノートブックは、AからZまで、アルファベットごとに異なった形状の紙になっていて、それぞれの紙は長方形から角の取れた台形(インデックス部分)が飛び出した、そんな形状をしています。そしてその一枚一枚には薄い青色の5mmの方眼が刷られいるので、方眼一マスにアルファベット一つを貼り付けていくというルールを決めたそうです。では露木さんが実際にどんな作業をしたかを説明すると、例えばaを集めたい場合には、まずテキストからaを見つけるたびに丸錐でくり抜いていきます。ここで得られるaが印刷された細かな紙片をa専用のケースへ収納します。そして最後に、ニードル、筆、でんぷん糊を使い、aフレークをAのページに貼り付けていく作業をします。

【文字への興味のきっかけ ―河原温の衝撃】

同じ文字の羅列を眺めていると、文字たちには様々なフォントや大きさがあり、まるで何かの模様のように感じられ、今にも動き出しそうな感覚すら覚えてきます。

「アルファベットをくり抜く作業をするとき、例えばアルファベットの『a』がほしいときって、テキストを読みながらも、目では『a』ばかりを追っています。普段のテキストとの向き合い方とは全然違うおかしなことをしていました(笑)。」 作品制作は、アルファベットをくり抜き、それを1つずつ貼り付けるという緻密な作業になるにも関わらず、(1枚の台紙に貼り上げて完成させるまでに3時間もかかるとのこと)その時のお話をされる露木さんの表情はとても生き生きとしていて、文字への関心の高さを窺い知ることができます。これほどまでに文字への思いが強い露木さん。文字に興味を持ったきっかけを伺いました。

「書を学ぶこと自体は6歳からずっと今まで続けてきましたが、書の世界から現在いる美術の世界に転換した、ということではなく、子どものころからずっと美術をやりたいなという気持ちがありました。美術の世界で、自分が考え、表現できることって一体何だろうと探していた中学3年生のときに、河原温の『ONE THING, 1965, VIET-NAM』という作品を美術館で見る機会がありました。その作品はONE THING、1965、 VIET-NAMという3つのメッセージが書かれた3つのキャンバスで構成されていました。すぐにそれはベトナム戦争のことを指しているとわかったのですが、作品の「VIET-NAM」の文字を見つめながら、そこには「私の考えるベトナム」だけではなく、「他の人が考えるベトナム」「世界中の一人一人が考えるベトナム」が詰まっているのだということを想像しました。文字がこんなにも不思議な想像の広がりと空間を作れてしまうということに、とても大きな衝撃を受けたのです。」

河原温の作品に感銘を受けた露木さんは、「文字のもつ力について知るために、書を熱心に学んでみよう」 と、この先も文字の勉強を続けていこうと決心します。高校時代まで習字は続けていたものの、河原温の作品を観た時に感じたキャンバスの前での感動と、書が結びつかないと思うこともあったそうです。しかしそこで露木さんは書を学ぶことを辞めてしまわずに、「書が生まれた国、中国で学ぶべきかもしれない」という、前向きな強い思いによって、高校卒業後は中国に渡り書を4年間学ぶことになります。

【古典文字を丁寧に学ぶ―歴史の延長線の自分を意識して】

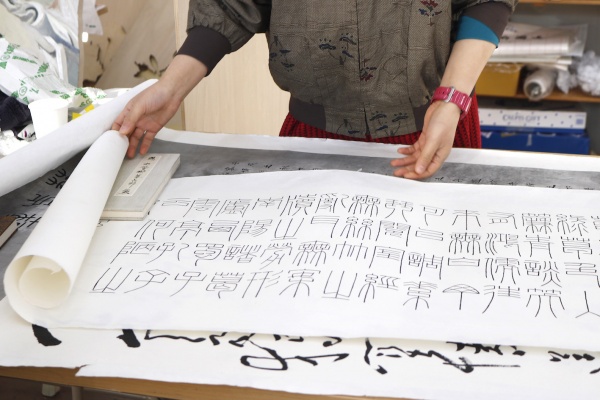

中国での大学時代において、露木さんはどのように書道と向き合っていたのか。 当時制作していた作品を見せていただくため、校舎にある露木さんのアトリエへと場所を移します。

アトリエは一歩入ると、クリーム色のカーテンに西日が当たり、柔らかな明るさに包まれていました。 ここは、露木さんの他、何人かの学 生さんも共同で使用していますが、特に大きな仕切りはなく、ゆるやかな境界線を感じながら、露木さんの制作場所にお邪魔しました。

校舎内のアトリエ。天井と壁の白さ、そして柔らかい光が開放感を感じさせます。

中国の大学では、甲骨文字から始まり明・清の時代を経て近現代と言われるような時代まで文字の歴史を順に追いながら、先人たちの文字を、何度も何度も模写する日々が続きま した。

「昔のものから学んでいくという要素が大きいので、作品を発表する際も、この人はあの石碑 を勉強しているな、とか、あの時代の書を勉強しているな、というのがわかるくらいでな いと評価されないのです。全くのオリジナルや、いかにも個性の爆発といったものは評価の対象になりません。古典をいかに勉強してきているかが、きちんと見えてこないと評価にならないことを中国の書を通して学びました。」

露木さんは、現代美術においても、中国で学んだことと同じようなことが言えるのではないか、と考えています。

「今生きている自分がなんとなく思いついたことをパッと表現することもできるけれど、美術の歴史を追って、その延長線上にいる今の自分の存在が見えてきたら、それも面白いというか、きっとそうあるべきなのかなって思います」

【大学卒業後―いろいろな文字を模写して見えてきたもの】

大学卒業後、日本に戻ってきてから藝大のGAPに入学するまでの期間、露木さんは様々な文字を様々な方法で模写することを続けます。

「私は自分が書く 文字だけに興味があるわけではなく、世の中に溢れている文字にもすごく興味があります。中国にいる4年間は、自分の文字というよりは、ただひたすら古代の石碑を模写する行為ばかりしていたので、書道の名品と言われるものでなくても、模写したら面白いのではないかと考えるようになりました。」

そこで露木さんが注目したのが、「注意書き」です。「注意書き」は、見る人に注意や安全を促すため、という純粋な目的を持っています、言葉や書き方も装飾的だったり、文学的にしようとしていない部分に、テキストとしての 純度の高さがあると露木さんは言います。 また、場所や状況が変わると、意味も変わってしまう点にも不思議さを感じているそうです。この感覚は、「書くことや模写することは、ここにある言葉や、文字をまた別の場所に 持っていくチャンスを与えることになる」と考える、長年文字を書くことを続けてきた露木さんだからこそ、見えてくるものだと思いました。実際、こういった考えは、修了作品にも反映さ れていることが感じとれます。

【表現したいという気持ち】

子どもの頃に体験した作家や作品との出会いによって、現在も、自分自身が温めてきた夢の具現化に取り組む露木さん。河原温の他に、小学校の修学旅行で訪れた現代美術の展覧会との出会いも、後に露木さんがGAPに入りたいと考えるきっかけをもたらしてくれたそうです。

「小学校4年生くらいから美術が好きだったのですが、当時は鑑賞することを素直に楽しんでいました。しかし、小学 校6年生のとき修学旅行で訪れた東京で現代美術の作品に出会った時、あらゆる手法で「アイデア」を表現する作品群に驚いたのです。そのことに気づいてから、私も「表現する人」になっていいのかも知れないと 思い始めたのです。」

美術をやりたい!という思いは、中国に行くときも、露木さんの根っこの部分では変わりませんでした。今後、美術をやるための糧とするために私は中国で書道の勉強をする!と。だから中国から戻ってきた時、次に進学するところは藝大だと真っ先に考えたそうです。

【GAPの魅力】

「GAPには、私のように藝大や美大でデッサンなどの基礎的な美術教育を受けていない人もいます。いろいろな国から学生が集まっているからグローバルなのではなく、そういった個人の経験値の違いやユニークさを受け入れてくれているところがグローバルなのかなと、GAPに入る前から感じています」

GAPの魅力について、さらに露木さんはこう続けてくれました。

「私のような美術の専門教育を受けてきていない人に対しても、先生方や助手の方、そし て同級生もリスペ クトしてくれる。決して美術の知識が不足しているからダメ、とかではなく、私のセオリーでやってきたということを周りのみんなは尊重してくれます。お互いのバックグラウンドやそれぞれの選択をリスペクトしているのがGAPの良さであって、私はとても居心地の良い環境だと思っています」

【言い換えの場面】

様々なバックグラウンドを持った仲間との触れ合いや、今まで自分が関わってこなかった分野を知ることができるGAPのカリキュラムを通して、露木さんの作品の向き合い方にはどのような変化があったのでしょうか。

「最近、自分の中で大切にしたいと思っているキーワードがあって。それは〈言い換える〉ということです。日本語から英語に翻訳することも〈言い換える〉と言えるのですが、藝大で学ぶ中で特に感じるのは、同級生が作品をこういう思いで作っているということを聞いたとき、私も同じことを思っていたと共感する時です。方向性や表現したいことは自分と同じだけれど、それをその人の言い方でアウトプットしている。多様性のあるGAPの環境では、そういった〈言い換え〉の場面を多く目撃することができるのです」

自分の考えていることは、誰かの〈言い換え〉によって、より強く実感するものだと露木さんは言います。

「GAPの授業には、木工芸や染色など伝統的な日本文化を学ぶ授業があるのですが、そこで出会う言葉や表現、つまり自分が普段考えることが〈言い換えられている〉場面を目撃すると、自分の世界も広がるし、自分の考えていることもどんどん強くなっていく感じがします。なので、これから更に色々な人たちの〈言い換え〉の場面に出会いたいという気持ちがあります」

* * *

今回のインタビューを通して、露木さんから、文字を通して人に「伝えたい」という強い思いが人一倍溢れて出てくるのを感じました。「書くという動作では、やはり自分の手を字際に動かして体験してみたい。文字のためにちょっと苦労したいし、肉体の感覚が欲しいと思う部分はあります」と自己分析する露木さん。書なら墨を磨るところから書くところまで丁寧に行うのは、その字を見る他者がどんなふうに受け取る かを想像するからだと思います、とも話されていたのが印象的でした。

今日では、キーボードを叩いて電 子メールで簡単にメールを送ることや、インターネットでも世界の紛争のニュースと芸能人のスキャンダルが同じ画面で、同じフォントで書かれているのを読むことが当たり前のことになっていますが、露木さんは、そういうことも決して批判や悲観をせず、むしろそれも文字の軽やかさと受け止め、前向きに捉えています。 文字の歴史に丁寧に向き合いながらも、現代を取り巻く文字文化にも軽やかに捉える。それは、露木さんの今まで学んできた文字の世界が、様々な人たちやGAPでの出会いによって広がり、柔軟性を生み出したものなのだと思います。露木さんの作品は卒業・修了作品展で展示されます。その時に、また改めて進化した作品に会いに行こうと思いました。

執筆:阿部 忍(アート・コミュニケーター「とびラー」)

執筆:阿部 忍(アート・コミュニケーター「とびラー」)

とびらプロジェクトに参加して2年目のとびラー。とびらプロジェクトを通して、なかなか美術館に行けないような人たちでも、もっと気軽に行けて、楽しめるような場としての美術館の出来事をみんなと一緒に作りたいと思ってい ます。

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.20

11月も終わろうとしているある日の午後。

私たちは、日本画科の4年生・佐藤佑さんのお話を伺いに上野キャンパスを訪れました。

今日は、残念なことに日本画科のアトリエは休室日。

待ち合わせ場所に立っていた佐藤さんの手には、大きなスケッチブック、絵皿や絵筆の入ったバケツ、そして背中には大きなリュック。

私たちのために、アトリエからわざわざ普段使っている画材を持ってきてくれたのです。

「あまり話すのは得意ではないので・・・」とはにかみながら口を開いた佐藤さん。

普段滅多に目にすることのない岩絵の具に、私たちは歓声を上げました。

それは「絵の具」と言われて想像するようなチューブ入りのものではなく、透明な袋の中にまるでお菓子の材料のように、色とりどりの粉や粒がサラサラと入っています。

天然素材のものもあれば、人工物もあるそう。

その一つひとつをついつい物珍しげに眺めてしまう私たちに、佐藤さんは丁寧に説明してくれました。

「僕の場合は、この岩絵の具を摺(す)って、粒子を整えてから着色に使っています。」

そう言って、普段岩絵の具を摺るのに使っている道具を見せてくれました。

「摺るときは、すごい音がしちゃうんですけど」と笑いながら。

―初めて聞きました。それって、他の人はあまりやらないことなのでしょうか?

「そうですね。みんながやるわけではないです。もちろん、摺らずにそのままでも使うことはできるのですが、岩絵の具は、単純に言うと『砂』のようなものなので、支持体である紙に対しての定着があまりよくありません。日本画の場合、絵の具を厚く塗り重ねていった後で、画面が割れてしまうこともあるんです。コンクリートのように、いろんな大きさの粒子を混ぜることによって定着がよくなり、画面が割れにくく強くなるんです。なので、それを気にかけながら制作を重ねていった結果、こういった絵の具の扱い方をするようになりました。」

―割れてしまうこともあるなんて驚きました。割れるのを予防する、保存性を高めるために佐藤さんならではの工夫をされているんですね。

「日本画は使う画材が限られているので、その中でいかに自分の画を作っていくか考えなくてはいけません。『何を描くか』『どんな色を使うか』といった絵作り的な部分だけでなく、『どうやったら割れないか』『どうやったら剥がれないか』ということも意識しながら描いています。何百年も経った後でも保存していけるようにするためにはどうしたらいいかを考えるうちに、使う画材やその扱い方にもこだわったり自分なりの工夫をしたりするようになりました。」

―今この時の完成のためだけではなく、ずっと先まで作品を残すことまで意識されているんですね。

「また、摺って粒子を調整しているのは、強い画面を作るという目的以外にも、混色のための工夫でもあります。日本画の岩絵の具は、粒子なので水彩絵の具と同じようには混色できません。それでもどうにか混ざらないものかと研究した末に行き着きました。実際に水彩絵の具のような混色が起きるわけではないのですが、粒子を細かくすることで視覚的に混色されたように見えるようになります。岩絵の具は、粒子を細かくするほど白味がかっていく性質を持っていて、単純に細かくすれば混色しやすくなるというわけではないので、やはり扱いの難しいところです。」

日本画ならではの画材に真摯に向き合い続けて得られた、佐藤さんの熱いこだわりを伺うことができました。

「本当はアトリエで実物をお見せできればよかったのですが・・・」と、普段制作しているアトリエの写真を見せてくれました。

写真中央に写っているのはとても大きな絵。

これが佐藤さんの卒業制作の作品です。

―大きな絵ですね。どれくらいの大きさなのですか?

「だいたい2畳くらいの大きさだと思います。アトリエでは6人の学生が同じサイズの絵を制作しています。」

―完成度はどれくらいなのでしょうか?

「これは、まだまだ途中です。今はまだ絵の具を塗り重ねてマチエールを作って、画面を盛り上げている段階になります。」

―全体的に色味はグレートーンに見えますが・・・、これは博物館の中でしょうか?

「はい。博物館の中で展示されていたものをいくつか選択し、自分で再構成した風景になります。」

博物館という題材と、先ほど伺った、佐藤さんの絵画の保存の面まで思いを凝らした考え方には、親和性があるように思えました。

「単に博物館の中を切り取った風景ではなく、学部での最後の制作になるので、これまで積み重ねてきた技術はもちろん、自分の気持ちも表現するものにしたいと思いました。」

―その「気持ち」とは、どういったものなのでしょうか?

「僕は岩手県の出身で、東京は遠い憧れの土地でもありました。大学に入学して東京で暮らすようになり、大きな博物館を訪れると、人が本当にたくさんいて。その大勢の人の中で、ふいに一人きりで立っている自分自身を意識したことがありました。その時感じた、上京したばかりの自分の孤独や、不安定さ。靴音が響いてしまいそうな静かな博物館の空間に漂う緊張感。これからの生活への不安もありながら、同時に憧れた東京という土地で一人がんばっていくことへの意志や希望もないまぜになったあの時の想いを表せたらと思っています。」

そういって視線を落とした画面の中には、博物館の中で出会うことができるたくさんのモチーフが並んでいます。

「画面手前は古来からあるもの。対して、画面中盤や奥には、展示ケースや博物館に来た人たちの人影など、現代的なものを配置しています。その対比のある画面の中に、自分自身を投影した像も置きたいと考えています。」

下絵の描かれたスケッチブックには数点の図案があります。佐藤さんの言葉を聞いて、どの図案にも描かれている四本足の生き物に目が行きました。

―自身を投影した像とは、この生き物でしょうか?

「まだ悩んでいるんですけど」と少し言いよどみながら、佐藤さんはうなずきました。

しいて言えば羊に似た生き物。どこかの国の、どこかの時代の伝説の生き物でしょうか。

―なぜ、ご自身を投影する像として、こちらのモチーフを選ばれたのでしょうか?

「少し迷ったのですが・・・。博物館でいろんなモチーフをスケッチしてきましたが、その中で一番立ち方や目線がまっすぐだと感じたからです。あの時感じていた自分の思いを重ねられるような、ぽつんと立っているだけではなく、強い意志を持っているようなそういう姿を描きたいです。とはいえ、自身を投影する先が、このモチーフだとまだ確信は得られていないのが正直なところです。」

まだ決めかねている、というその想いも私達に率直にお話してくれました。

「それは、きっと博物館の空間も自分自身も常に変化していくものだからだと思います。だからこそ、こうやって自分で再構成するときに悩ましいのかもしれません。」

―先ほど、技術の面でも4年間で積み重ねたものを表現したいとおっしゃっていましたね。

「例えば、今回の画では博物館の中ということで展示ケースがたくさん並んでいます。日本画で透明度を表現することは難しいため、ガラスという素材を描くことは複雑な表現になると思います。あえてそういった表現に取り組むことで、そこで絵画的な表情を出していきたいと考えています。」

異質なものが存在している博物館という空間。描かれたその空間の中で、ガラスをはさんで、またモチーフが映っている様子。実像と反射して映った虚像の両方を絵画の中でも存在させる。それは、佐藤さんにとって今回の作品での挑戦的な部分となっているそうです。

「画面の盛り上げは面相筆で行っています。」

見せてくれたその筆の細さに一同は驚きました。

―この大きな画面に対して、全てその面相筆一本で下地を作っているのですか?

「これでひとつひとつ岩絵の具を膠で溶いて画面にのせて盛り上げています。盛り上げたうえでさらに絵の具を重ねていくことで、画面が強くなる。最終的には見えなくなってしまう下地ではあるけれど、この作業があるからこそ画面が生きてくるんです。」

取り組んでいる作品の大きさと、その一本の筆の細さとを見比べて、気が遠くなる想いがしました。

「今は完成には遠い段階です。絵の具を重ねる中で、まだまだ変わっていくと思います。」

―ところで、佐藤さんは、なぜ日本画科を選択されたのですか?

「高三の夏に、初めて日本画にふれる機会がありました。それまでは高校で習っていた絵画は油画で、日本画にはあまり馴染みがありませんでした。東京に来た時に、藝大のミュージアムショップで画集を眺めていて、その時思わず手に取った本が、日本画科の教授である方の画集でした。衝撃を受けましたね。こういう絵画があるのかと。当時は受験期だったこともあり、写実的でリアルな絵画を追及していましたが、それを超えた先に絵画というものがあるのだと初めて感じた瞬間でした。先生の画に心を打たれて、大学で日本画を学ぼうと心に決めました。」

―入学されてから、実際の作品をご覧になりましたか?

「嬉しいことに何度も見る機会を得られました。画集を見て受けた衝撃より、本物を見たときの衝撃のほうが大きかったです。感動しました。例えば、日本画の「盛り上げ」の技法の部分だけをとっても、粒子を重ねて画面を盛り上げて、その後画面を洗って、また重ねて・・・。途方もない時間がかかっているのが見てわかります。自分でも同じ画材を手に取るようになって、作品自体の素晴らしさだけでなく細かな制作過程まで想像できるようになって、ますます先生のことを尊敬するようになりました。」

―志していた日本画科に入学されてからの生活はいかがでしたか?

「今まで受験時代までやってきたこととは全く異なる、ゼロからの学びになりました。

画材、色味、すべてが今までと違って。これまでの描き方を全てリセットしなくてはと思いました。」

―新しい学びの連続だったんですね。

「藝大の日本画科では、生徒それぞれのやり方を尊重してくださる風潮があり、いい意味であまり指導はされません。僕はこの点をとてもいいところだと思っています。先生方には、日本画の伝統的な技法を守りながら、新しいものを常に追求していく姿勢があります。世間的には、日本画は伝統的なもの、不変であろうとしているもののように思われているかもしれません。しかし、藝大の日本画科は伝統的な画材を用いつつも常に新しい絵画を作ろうと試みています。」

―佐藤さんにとって、日本画の魅力は?

「一言では言えませんが、例えば、日本画の質感に魅力を感じます。光沢のなさがそうさせるのか、すごく自然に目に入ってくる。日本画の岩絵の具だけがもたらす、特別な質感だと思っています。」

佐藤さんのこれまでの作品の写真も見せていただきました。

一同その美しさに歓声。

「これらも全て面相筆で盛り上げていってから作り上げたものです。描いてはいても強く主張しないようなモチーフの配置には今までも気を配っていました。」

モチーフをあえて埋没させたような、視覚的でない表現。鑑賞者にとってそれらは、見れば見るほど浮かび上がってくるようです。

「いつも描いていく中で、失敗が成功に繋がっていくような・・・モチーフの存在感を強めすぎず、弱めすぎず、自分なりに調整していく中で偶然的にできあがったものとも言えます。」

―作品を制作されていて、完成だと思うのはどんな時なのでしょうか?

「完成のイメージは事前に持ってはいるのですが、いつだってそう順調にはいかず・・・。しかし、ある日突然完成の瞬間が訪れる、という感じですね。

日本画というものの難しさがそうさせている部分もあるのかもしれません。

というのも、日本画は絵の具が乾いて定着したものと、濡れている段階では見え方が全然違います。気温や湿度によって、同じように描いたとしても、見え方が変わるんです。チューブから出てくる絵の具とは違って、常に同じ色を出すことはできなくて、どの色も偶然でできたもの。そんな偶然の中で思いがけずいい発色になることもあれば、その逆もある。

なので、描いている途中段階は、先の見えなさを感じてつらくなることもあります。

しかし、そんな中でも自然と手が進むときは楽しい。完成が見えてくると、気持ちも高まってきて。今まで積み重ねてきた作業が、後になって、いきてきたのがわかってくるんです。」

―そういったつらさや悩ましさの中で、最初にお話してくださったような佐藤さんならではの画材の扱い方や描き方を模索されてきたのですね。

「これまでの制作でも、今回の制作でも、自分にとって実験めいた表現をしていっています。そのせいもあって、様々な美術作品を見る中で技法に注目することが多いです。日本画以外の技法や表現も取り入れていきたいと思いながらみています。周りからは、時には『変なことやってるな』と思われているかもしれません。それでも自分の表現の中に生きてくると信じています。」

―美術以外のもので、息抜きであったり、もしくは制作への刺激となっているものはありますか?

「美術館だけでなく、動物園や博物館にもよく足を運びます。鑑賞するのが好きというのもありますが、ミュージアムという空間に身を置くこと自体が好きなんだと思います。

ミュージアムの片隅に置かれている椅子に腰掛けて、全体の空間を俯瞰して見るのが好きです。ちょっと下がった目線で空間を眺めるような。」

なるほど、今回の卒業制作の作品もご自身が博物館の中に身を置き、目にしたものが再構成されているもの。空間の構成やものの見方を変えるような試みを作品の中でしているかのようです。

―お話を伺ってきた中で、日本画に取り組む上でたくさんの「悩ましさ」を感じていらっしゃるように思います。そんな中で佐藤さんが日本画を描き続けるモチベーションは?

「確かに、過程は楽しいと思えることばかりではありません。描き終わって、完成してからようやく楽しかったと思えるものかもしれません。完成した作品を、何年後かに見たらきっと改めてよかったと安心できるのだろうなと思っています。ふりかえる、というよりも当時しっかりやっていたかを確認する作業のようになってしまいそうです。

入学当初の作品を今振り返ると、失敗を恐れていなかった分だけ表現の幅は広かったように思えて、過去の自分の作品からも学ぶことがしばしばです。」

作品と一緒に展示する自画像も「博物館という空間の中にいる自分」を描いたそうです。

ガラスケースを覗いているようなまなざしでこちらを見ている像を。

「作品のタイトルもまだ決まっていないんです。これまでの制作でも、いつもとにかく描くことに集中して、描きながら考えるような感じです。最後にどこを見せたかったかを考えてタイトルを決めています。」

見せていただいたこれまでの佐藤さんの作品たちは、いつもシンプルな中に余韻を持たせるようなタイトルがつけられています。

また後日、卒展の場で完成した作品を見せていただくことを約束して、私たちはその日お別れしました。

日本画への情熱、誇り、敬意。

新たな技法や表現への飽くことのない探究心。

佐藤さんの常に謙虚さを失わない静かな語り口調の中に、そういったものが確かに感じられました。

「そんな中でも進んでこられたのは、どこかに自信があったから。」

途中、シンプルな言葉でしたが、常に謙虚な語り口調の佐藤さんからその言葉が聞けたのは少し意外でした。

できるはず、描けるはずという自信があったからこそ、心細さの中でも制作を続けてこれたのでしょう。

東京の大勢いる人々の中で、ひとり立っている自分。

私自身も、そんな自分をふいに意識する瞬間があります。

慣れない土地で見知らぬ人々の中でたった一人で生きている自分は、孤独で心もとない存在のようでもあり、同時に「一人でも生きていける自分」として、強い存在でもあるような気がして。

佐藤さんも、上京した若者の一人として、私と同じような気持ちを感じたのでしょうか。

後日、アトリエにて。

細い面相筆一本で大きな画面に絵の具を重ねていく佐藤さんの姿がありました。

まだまだ途中段階だと語られるこの作品は、これからどんな色を帯びて、どんなタイトルがつけられるのでしょうか。

「自身を絵の中に投影したい」そう語られていたこの像は、完成を迎えた時どんなまなざしでこちらをみているのでしょうか。

取材:ア—ト・コミュニケータ「とびラー」

執筆:服部美香

とびラーになりアートやコミュニティデザインといった、これまで触れたことのなかった世界やそれに関わる人々と出会うことができました。

今年任期を終えた後は、これまで得た刺激を忘れずに、故郷でものづくりを行う人とそれを鑑賞する人を繫げられるような場づくりをしていきたいです。

インタビュー:服部美香、柳田路子、有泉由佳子、白土寧士

撮影・校正:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.19

11月の末日、曇り。

冬の訪れを感じさせるキリッとした空気に鮮やかな紅葉、その奥にある総合工房棟。

その風景はまるで、切り取られた瞬間のよう …。

「初めまして、大谷です。本日は宜しくお願い致します。」

入口でこう話された大谷さんは、穏やかな柔らかい物腰の方。

エレベータを降りると、大きな窓から光が差し込むアトリエに案内される。

卒業制作の中間講評会の直後ということで、

プレゼン用に、様々な学生の作品が展示されていた。

その中を進むと…。

(静けさの中に佇む、息遣いの様な気配を感じる…。あ、あった!)

思わず近寄りながら、食い入るように見てしまう作品。

(木、気、希、奇、喜・・・・沢山の「キ」がある…。)

白いパネルに群衆する様々な「キ」、重なり合い、うねる山の様な形を成している。

そんな私たちの姿を見て、大谷さんは作品について語り始めた。

「このパネルの上に縦にまた2枚繋がるので、まだまだ制作途中ですが…。」

【今回の作品について】

-今回の作品は「木」がテーマになっているのですか?

「今作のタイトルは「キ」です。漢字は同じ単音の中にいろいろな意味をのせることのできる言語です。「キ」という発音だけでも、たくさんの種類の漢字があり、そこに興味を持ちました。

「キ」という発音から、「鋭い」、「シュッ」としたイメージを感じました。」

-「シュッとする」とは、どの様なイメージでしょうか?

「「収束する」、「突き抜ける」イメージです。例えば「祈」は、天と繋がろうとする感覚、「飢」は極限に苦しむ状態、そして「希」もまた、強く願う「突き抜ける」感覚があります。」

-このラインは山でしょうか?

「山の下書きのラインです。この「突き抜ける」感覚と東アジアで捉えられてきた「山」のイメージに近いものを感じました。

山は東アジアで盛んに取り上げられてきたモチーフです。中国を起点に山水画や工芸品などに描かれてきました。そこに描かれた山々は抽象度の高いものです。山々をそのまま美しく写し取るのではなく、観念的な風景として描いています。そこに感じたうねりやざわめきのようなものを、様々な「キ」の漢字を使って表現しました。

漢字は他の言語と比べると、そこまで簡略化、合理化されずに現在にいたっています。それぞれの漢字が意味を持ち、形は複雑です。数は何万にも及びます。漢字が発生した時の自然の捉え方や、人々の感覚が含まれていると感じています。」

(その感覚が収束していくイメージが作品のテーマとして流れているような気が…。)

-ここに描かれている山は、どこの山なのでしょうか?

「具体的な場所に存在する山ではありません。ただ僕は大阪の富田林という山に囲まれた場所で育ちました。そこでの経験や東アジアへの興味からイメージして山を描きました。」

「最近、台湾のコンペに漢字の「門」をテーマにした作品を出品して、銅賞を頂きました。その時の応募者の半数が台湾と中国から来た方で、僕は英語も中国語も決して堪能ではないのですが、他の方の作品が伝えようとしていることが漢字を通してなんとなく感じることができました。逆に僕の作品も彼らは同じように感じとってくれたようでした。東アジアでは漢字が共通のイメージとして、根底に広がっているように感じました」

(その作品の伝わり方は、出会ったときにそこから段階的に作品の持つイメージや概念が立ち上がってくるような感覚だ。

大谷さんが感じた繋がりとは、作家と鑑賞者が、漢字作品が放つ共通の概念世界の中で出会えるということだ。

それはまるで、「心の故郷」のようだ。)

-この「キ」は手書きですか?

「感覚に色々なものがあるのと同じように、手書きしたものや、デジタルの書体で作成してプリントしたものを様々に、一つの画面のなかに混在させています。それらの漢字を切って、貼っていっています。」

-「木」が多く目につきますが、「木」が中心的な存在なのでしょうか?

「そうですね、作品のリズムの軸になっています。

最初は「木」だけを使おうと考えていたのですが、調べていくうちに「キ」の発音を持つ漢字の意味が自分の抱いていた「山」のイメージに近いと感じました。

「キキキ・・・・」という一連続したリズムを持ちながら「木」が存在し、その「木」に他の「キ」の漢字が収束する。するとそこで、また新たなリズムを持ち、活力や意味合いを広げていく様なイメージです。」

「今までは一つの漢字について取り上げて、その一文字から得るイメージを制作していました。

今年の1月に出版したのは「雨」という作品集です。ここでは「雨」の一文字を、さまざまな表現手法を通して描いています。

今回の作品では一文字にとどまらず、色々な漢字を使ってみようと試みました。」

【漢字に感じ、惹かれ合う出会い】

-漢字に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか?

「藝大に来る前は、桑沢デザイン研究所にいてグラフィックデザインを勉強していたんです。

課題とは別に、個人的にタイポグラフィーに興味があり、コンペに作品を出したりしていました。

その時期に、漢字の象徴性に興味を持ちました。例えば「雨」という文字から、実際に雨が降っている様子を想像することができます。

それは英語の「rain」では、わかりません。

パソコンやスマートフォンが普及している現在、漢字の存在は「処理」、「変換」する作業として、一つ一つの意味は流されがちです。

そういった体験をふと振り返った時、その漢字の起源から発するエネルギーや物質性みたいなものをグラフィックで表現したら面白いのでは?と思ったことが、これらの作品を作り始めたきっかけになっています。

この研究テーマをもっと深めたいと思い、藝大の大学院に入学しました。」

-漢字の「活力」は、どの漢字で最初に感じられたのでしょうか?

「「雨」ですね。「雨」は、収穫の恵・喜びや災害のもとにもなっていたため、昔の人々はそこに畏怖の念を抱いていたのではないかと思います。」

(大谷さんは漢字に出会うと、頭の中に「イメージ」を喚起するものであると直感的に気づくのであろう。

その気づきは、一つの単語で言い表されるようなものではない。

理由が先行して起こるものでもない。

恐らく、本能から発してしまう野性的なものであろう。)

「他には歌川広重の東海道五十三次の絵をもとにして、「漢字」を切り口に制作したことがあります。

右のページに広重の絵をおいて、左のページでそこに描かれている景色をそのまま文字に変換して、モチーフにした漢字を収めた本です。

それをコンペに出品したところ、一人の審査員の目にとまり、先程の作品集「雨」の制作に繋がる出会いとなりました。作品として強く制作を勧められたのも「雨」の表現でした。

雨は思い入れのあるテーマです。」

(この「雨」からは、生命の根源的な息遣いが語り掛けてくるような感じがする…。)

-作品集「雨」は、一枚一枚がまるで絵画のようですね。

「本屋でも、「デザイン」のコーナーではなく、「美術」や「絵画」のコーナーやその専門取り扱い書店等に置いて頂いています。」

-「詩」の様に見え、感じますが、そういったイメージもありましたか?

「「視覚詩」というものがあります。

文字の「配置」、「イメージ」を持って、視覚的に詩の世界を作りだすものです。

実は、大学院での研究テーマが、「漢字による視覚詩」なので、そう感じて頂けるととても嬉しいですね。」

【デジタルとアナログを行き来する】

-この「雨」の作品はどの様に作られたのでしょうか?

「まず、自分でイメージを紙に描き、それをスキャナーでパソコンに取り込み、少し手を加えて、またプリントアウトして、さらに手を加える。手書きの部分は、墨や鉛筆、パステル、スプレーなど、イメージに合わせて様々なもので描いています。

「アナログ」と「デジタル」の作業を行き来することでイメージを作ります。

この方法で800枚ほど制作し、その中から70の作品を選び、作品集にしました。」

(アナログとデジタルの行き来を通して、何度もイメージを重ねていく作業のようでありながら、実際の作品には削ぎ落されたミニマルな印象がある…。呼吸する細胞がエネルギーを伝えていく時の様な煌めきにも見えてくる。まるで思考の軌跡そのもののように感じる)

【迷い、悩み、そして…。】

「実は今回、ここまで制作していますが、ちょっと表現を変えようかと迷っています。

今はトレーシングペーパーに印刷した漢字を切り貼りして積層させていますが、完成形に不安を感じて。もう少し全体的なバランスや、それぞれの漢字をよく見せる方法があるような気がしています。なので、もしかすると最終的に展示する作品は少し違った表現方法になっているかもしれません。」

(もう、その方向にと心は動いているのであろう…。)

こうして、制作における率直な悩みを私たちに問うかたちで、今回の取材はひと段落ついた。

様々なお話を伺い、大谷さんの姿勢から、「制作」に対する真摯さと同時に、強い情熱を感じた。

その情熱とは、作品を生み出す「創造的な問いかけ」と、完成した作品という「模索しながら辿り着いた答え」との沸騰的な交渉を密にしているというエネルギーだ。

沸騰的な熱を持つ密なエネルギーは、時間という固定した概念をも凝縮している。

しかし、大谷さんの作品と大谷さん自身から感じるエネルギーは「密」な方が、より心を打ち「感じる」視覚詩へと昇華していくのではないだろうか?

どう完成するのか、とても待ち遠しい気持ちでインタビューを終えた。

執筆:ふかやのりこ(アート・コミュニケータ「とびラー」)

どこにでもいる人間であると自覚する人は、自分を含めそう感じる人々は少なくない。

そこにどこにもない無二の作品と出会うことで生まれる干渉で、どのような人生の楽しむ余白が出来るのか、活動を通じて模索している。

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.16

「ここは就労支援の施設になっていて、記帳代行とかウェブサイトの作成をする人たちがいるんです。ここはステージになってて、たまに誰かが演奏したり・・・そう、壁にギターがかかってるんです!で、夜はこっちの食堂でみんなで一緒にご飯を食べて・・・。そうそう、ここには・・・」

パネルのあちこちを指さしながら楽しそうに話しているのは、デザイン科4年生の平山義活さん。

デザイン科の4年生が全員で使用しているという、大きな部屋。その一角にある、小さく整然とした作業スペース。ここが平山さんのアトリエだ。しかし、平山さんが普段「いる」のは、ここではない。

「もし自分がこのなかにいたらどう過ごすだろうって、見た人に想像してもらえたらいいなって思ってるんです」

見せてくれたのは奈良県奈良市にある“社会福祉法人ぷろぼの”を紹介するパネル。今年の4月から、平山さんは奈良を活動拠点としてそこに滞在し、卒業制作の取り組みを進めてきたという。彼が卒業制作として「デザイン」するものは、具体的な「もの」ではない。では一体、どんなまなざしがそこに宿っているのだろう?

◇自分がなすべきデザインとは

「僕がいま興味を持っているのは、『人の暮らしをデザインすること』なんです。

もともとは人の暮らしをよくするために、プロダクト(製品)デザインに興味をもったのですが。大学に来て学ぶうちに、安く大量にものがある現代で、新しいものをデザインすることが、自分にはそんなに求められていないような気がしてしまったんです。

だから、卒業制作を始めるときに、『自分は何をつくりたいんだろう?』って、改めて考えることになって」

「じゃあ自分はどういう暮らしを求めているのかなって、考え直してみたんです。

僕はずっと、都会のディスコミュニケーションに漠然とした不満があって。隣に住む人との交流の薄さとか、満員電車のなかで他人を気遣えない人にもやもやしていました。

そういう人間関係とか生活の在り方に、デザインはどう関わっていけるだろうって考えていたら、デザイン科教授の須永先生から、ある日突然「ちょっと奈良に行かない?」って言われて(笑)。『奈良のプロジェクトがDesign@Comunities Award2017に選ばれたから、行ってみようよ!』って、声をかけられたんです。

人の営みをデザインの力でどうにかできないかなって思った時、自分が持っているのは漠然とした社会に対する憤りだけで、これでは人はついてきてくれないなと、以前ある人に言われた言葉を思い出しました。『じゃあ、僕はどんな人のつながりが好きで、どんなふうに未来を展望して、未来にどんなユートピアを描くことが出来るんだろう?』と考えた時に、自分はそういった“良い”と思える人とのつながりをまだ感じたことはないんだな、じゃあ大学休学して、どっかの田舎の里山にでも一年間暮らしにいってみようか!って考え始めていた頃、とりあえず行ってみたんです。そしたら、奈良で会った人たちとすごく仲良くなっちゃって。とにかく居心地がよかったんですよね。もっとこの共同体のことを知りたい、知らなきゃ自分は、かたちにできない、と思った。なんにも決まってなかったけど、勢いで『卒業制作で関わりたい!』って宣言してみたら、『グループホームの部屋、一つ余ってたよね』って理事長の方が提案してくれて。とんとん拍子で4月から奈良に滞在することが決まっていきました」

「奈良での一日の過ごし方は、わりとぐちゃぐちゃというか、毎日行き当たりばったりで。僕が暇してると、『これから春日大社に行くんだけど、一緒に来る?』とか『今からこういう会議があるから一緒に出てみようよ』みたいなかんじで、『おいで~』って色んな場所や集まりに誘ってもらえる。日中はそんなかんじでわちゃわちゃ過ごして、夜ご飯はこの食堂で食べて、お酒飲んで、みんなで話したり歌ったり。それがすごく面白いんです」

奈良での出来事について話すときの平山さんは、目がきらきらして、熱量がある。とても楽しそうだ。お話のなかには様々な、平山さんが奈良で出会った人たちが登場するのだが、まるで本当に「その人」が話しているかのような声音、身振り手振りでその会話を再現してくれる。平山さんは本当にこの場所が好きなんだなぁ、と伝わってくる。

◇人とのつながり、縁、きっかけ

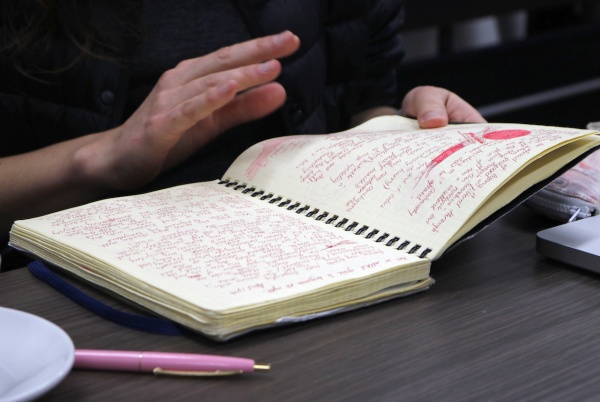

「奈良では、実際にあたつく組合やぷろぼの食堂の人たちと一緒に働いてみたりしたので、そこに関わっている人たちにインタビューをしました。大体40人くらいの人に話をきいたかな?」

そう言って見せてくれたのは1冊のノート。左側のページが働き方に対するアンケート、右側のページに平山さんが聞き取りをした際に書いたメモやスケッチがある。アンケートの答え方も人それぞれであるが、平山さんによるイラストとメモがそのストーリーを深めている。どうやら、たくさんの人の人生がそこに詰まっているようだ。

「沢山の人にインタビューしてみて気づいたのは、みんな意外とさりげないきっかけでこの場に関わり始めたんだということ。人のつながりって偶然なんだなって、聞けば聞くほどに思いました。

多くの人が、『いろんな人とつながってみたい』とか、『人と出会うきっかけが欲しい』って話していたのが印象的で。新しい出会いへの不安もあると思うけど、化学反応というか、その先にある希望を楽しみにしている共同体なんだ、って改めて思いました」

人とのつながり、町という場所。東京で生まれ育った平山さんにとっては、様々な人と密な関係を持てることが、とても新鮮に感じられたのだそうだ。そしてそれは、平山さん個人の在り方にも影響を及ぼしていた。

「僕も学生としてよくしてもらっているのではなくて、ひとりの人として尊重してもらえている、とよく感じます。今の自分を見てくれる場所、っていうのかな。存在を認めてくれるつながりが、心地よいのかなって思いますね。障害のある人や福祉に関わる仕事だからとか、単純にそういう話ではなくて。ひとりひとり得意や不得意なことは違って、それを受け入れてくれる人がいる場所だから、色んな人が自然に集まってくる」

「僕の居場所がここにあるんです。それに共感できる人を広げていきたい。」

◇《栞、つなぐ、プロジェクト》

いま制作中の作品として見せてもらっているものは、木の形をした二つのパネル。片方にはぷろぼの食堂の見取り図があり、人の動きと空間の様子がわかるようになっている。パネルには何やら穴がたくさんあいており、この穴はポケットとなって、“栞”が収まる場所になるらしい。

「このパネルをなんて呼ぶか、まだ迷っているんですけど・・・。僕が今回の制作でめざしているのは、僕自身が感じた居心地のよい体験から、輪を広げて成長していくような人のつながりなんです。

パネルでぱっとみえるのは各場所のランドスケープ。空間のなかで人がどのくらいの距離感で関わっているかとか、どんなテンションで関わっているかとか、どんなふるまいをしているか・・・とか。見る人が『自分もこの場所に入れるかもしれない、入ったらどう過ごすだろう』って主観的体験ができるようなものにしたいんです。

ここにカードみたいな『栞』があって、この栞には、組合の活動のなかで、僕が体験した『いいな』って瞬間のエピソードが書いてあるんです。この栞は、会場で作品をみた人が持ち帰ることができます。僕が『いいな』って思ったつながりに、まずは実際にふれてみてほしい。」

そういって渡されたのは、手のひらサイズの“栞”。なるほど、平山さんの実体験が書かれているのか。

手のひらサイズの“栞”には

一枚一枚に違うエピソードが書かれている

「栞を手に取って、興味があるところから見ていき、参加するイメージが湧けばいいなと。

栞っていい言葉だなって思っていて。響きも素敵だし。手引書みたいなイメージもあるし、本を読むときの目印にもなる。時間の流れの中で、未来や過去をつなぐ役割もあると思うんです。例えばここに関わっている人が栞を見て、自分たちの活動について見返す目印になったらいいな、とも思っています。他にも、過去にいた人たちを思い出すきっかけになったり、何かの変化に気づくかもしれない」

平山さんの私的な体験と、それに価値を感じる心。この“栞”に書かれているのは、確かに平山さんの心が動いた瞬間なのだ。それと同時に、働く人にとっては勇気づけられるような視点かもしれない。まだ見ぬ人を呼び寄せる存在でもあると同時に、これまでの活動のアーカイブでもある栞。そしてまた、平山さんの居場所の目印、でもあるのだろう。

「これは、僕の居場所を広げるためにやっていることでもあるんです。僕の『いいな』に共感できる人を、巻き込みたい。卒展でこの作品をみて、実際に栞を手に取ってくれた人が、例えば何かの機会でたまたま奈良に足を運んだときにでも、この栞を思い出してふらっとお店に寄ってみたり、場合によっては栞を持って訪ねてくれたらいいなって思っていて。この栞が『共感の種』となって、実際に食堂まで行ってみようかなって思ってくれたり、さらにそこで新しい人と人とのつながりが生まれたらいいなって。東京と奈良、それぞれにいたら出会う機会のない人たちが、共感によってつながる可能性もある。」

「作品のタイトルは《栞、つなぐ、プロジェクト》。“栞”はこの先、僕が人を巻き込むツールとしての役割を果たすことができるし、栞の存在そのものが人と人がつながるきっかけになる役割も果たすことができる、そうなればよいと思っています。また、僕が今回奈良のの人たちとつながった証を、目に見えるカタチとして残せる絵日記みたいな要素もあって、栞は時空を超えて、過去と未来に起こる『人が“つながる”』ことに干渉する。だから「つなぐ」は現在形、むしろ過去から現在、現在から未来までをまたがる進行形なんですね。プロジェクトのロゴは三つの『人』の字からでできていて、花と根の関係に見えるようになっています。パネル全体が木の形になっているので、人が集まって、葉や花になっていく可能性や、種となる“栞”を持ち帰ってもらって、次の場所で芽吹いていく、そんなイメージです。」

平山さんの『共感の種』から生まれる収穫と栽培。果たしてそれは、どんな実を結んでいくのだろう?

◇奈良と東京、平山さんも作品も行ったり来たり。

「十二月には奈良駅の前にこのパネルを実際に設置して、道行く人たちに見てもらおうと思っているんです。もちろんパネルを置くだけではなくて、常に僕の存在が一緒にあって、立ち止まってくれた人に声をかけたいなと。そこでもし『ここに行ってみたいな』って人が現れたら、ぷろぼの食堂まで連れて行って、一緒にご飯を食べられたらいいな、とか。歩く道すがら、食事しながら色んな雑談をしているうちに、僕以外のひとと共通の話題があったりして。僕の作品は、人とのつながりを加速する装置なのかもしれないですね。偶然の加速、みたいな。」

「他にも奈良で関わっている場所や人のつながりがいくつかあって、そちらも同じようにCGでランドスケープをつくっています。これと似たようなパネルが後四つくらいできる予定です。展示するときは、立体的な六角形の空間ができるイメージで。わっかになるように、循環するように、見てもらえたらいいなと思っています。空間の内側がランドスケープになっていて、外側では文章と図解でこのプロジェクトのコンセプトがわかるようにしようと思っています。」

「この展示では、僕がそこにいる必要性がすごくあるんです。僕が話さないと伝わらないことがすごくたくさんあって。だからどの展示でも、できるだけ作品の前に立って、色々な人とお話しできたらと考えています」

「一月末にはこの上野で卒業制作展があるのですが、そのあと三月に、奈良でも展示をする予定です。実際にこの舞台になっている施設で公開することができる。そこでやっとひとつの区切りを迎えられますね。」

お話を聞けば聞くほど、これらの取り組みが一つの作品というよりは、本当に新たな交流や邂逅を生み出すための、地道であたたかいプロジェクトであることがわかる。「共感」という純粋で人間らしい感覚をもって、平山さんは他者と対等に向き合おうとしているのだ。その素直さは人柄の魅力でもあり、このプロジェクトの要であるようにも感じられる。すでにある関係を拡張していくコミュニケーションデザイン、それは単なる仕組みづくりに限らず、「他者に心をどう開くか?」ということが重要であるだろう。平山さんが模索しているのは、いつのまにかつながりから遠ざかってしまった人たちの、心の開き方なのかもしれない。

◇人が住みやすい街へ

「卒業後は大学院にすすんで、まずは一年間、“地域×デザイン”のテーマについて調査をしようと思っています。まだ興味を持ってから日も浅いし、知らないことも多いので、ちゃんと勉強しようと思って。」

「この制作をもって奈良での活動はひと段落を迎えますが、奈良はこれからも、僕の居場所のひとつであり続けると思います。

まだ今後の制作をどんなものにしていくか、はっきりとは決めていないんですが、ゆくゆくは東京でも、居心地よいつながりのある暮らしをつくりたいなと思っているんです。

今の東京だと町は仕事をするために住む場所で、土地への愛着を持っている人ってそんなに多くないような気がするんです。でも、たしかに都会と田舎で、土地への意識に差はあるかもしれないけれど、人の共感のつながりによってコミュニティは活発になると思っています。

単なる利害関係とか、仕事上の表面的なつながりじゃなくて、それこそ“共感のツボ”が合う人同士で頼りあっていったら町ができた・・・みたいな。そういう共感の輪が広がっていったら、いつかきっと住みやすい町になるんじゃないかなって構想がありますね。人と人とのつながりにおいて、偶然を加速する仕組みをつくっていく試みを続けていきたい。

共感がベースとなって何かを作るという実績が、アカデミックな分野でもちゃんと評価されて、プロダクトデザインにも活用されるようになってほしいという気持ちもありますね。小さい規模で目の前の幸せと向き合うというか。人の暮らしを生でつくっていく現場、実感が、もっともっと広ったらいいなと」

インタビューの途中、ふとこぼれたのが「僕も本当はハードがつくりたい(=もののデザインがしたい)んですけど・・・」というつぶやき。思いがけなく、ぼろっと本音が落ちてきたような一瞬だった。プロダクトデザインへの関心も、決して薄れたわけではないのだろう。もしかしたらそう遠くないうちに、この活動と結びついて新しいハレーションが起こる日が来るのだろうか。

*

「もう東京にいるよりも、奈良にいるときの方が『帰ってきた』っていうかんじがするんですよね」

一年前、奈良を訪れる前の平山さんとは、どんな人だったのだろう。そして奈良での時間は、彼をどのように変えたのだろうか。

人とのつながり、共感の輪。平山さんが話してくれた言葉はどれも、実感に満ち溢れていていた。様々なメディアの登場によって、人との距離感が急速に変容しつつある現代社会。平山さんが求めているつながりは、とても原始的なものとも言えるが、普段の暮らしのなかで人間関係や、居心地の良さに目を向ける大切さについて、あたたかく気付かせてくれる。

眉尻をさげながら語ってくれたその瞳は、目の前に奈良で出会った人たちが見えているようだった。なんだか平山さんと話していると、彼の存在を通して、奈良にいる多くの人に会っているような気がするのだ、本当に。

一月の卒業制作展まであと少し。会場に入ったら、平山さんの活き活きした瞳と、その豊かな語り口に、ぜひ出会ってみてほしい。

インタビュー:鈴木重保、山本俊一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆・撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

2018.01.15

秋の終わりと冬の始まりが混ざった昼下がり、杉川由希さんの待つ取手校地に向かいました。

事前に見せてもらった作品写真は一言でいうと、「ちょっと怪しい感じ」。

「どんな方が、どのようにして作ったのだろう?」と興味津々で伺った私たち。

実際にお会いした杉川さんは、作品のイメージとは少しギャップがありました。

今回は静かな講義室の一角で、お話を伺うことになりました。

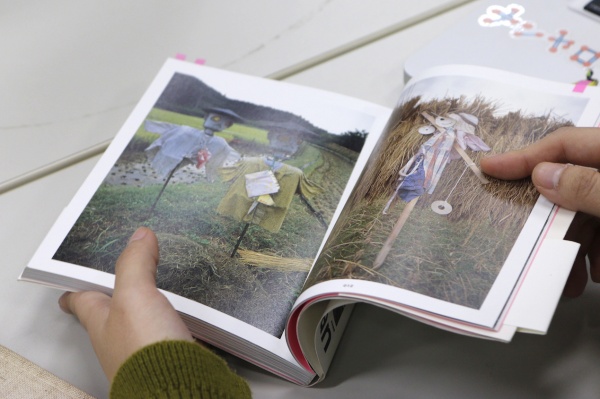

私たちが前もって見てきた写真は、修了制作の前身として7月末に発表したもの。制作のきっかけは、ある「かかし」の写真を見たことだそうです。

その写真とは、麦生田兵吾(写真家)の、京都府宇治市の稲田に「マネキンのかかし」が立っている写真。

■あるかかしの写真から

「写真を見たときに、なぜこれを立てたのだろう?と思いました。日本の水田に、西洋の白人女性のマネキンが、ピンクのガウンを着て立っている。日本人の命を守る穀物を見守るかかしなのに・・・。あえてこの服?!しかも薄汚れている。そう思いながら見ていると、これを立てたのは男の人だろう、服は奥さんのもので、そのマネキンはきっと男の人の奥さんの分身のようなものなのか、と想像が広がって。きっとこのかかしは、農家の方の心と繋がった存在なのかもしれない、と。この後、かかしのリサーチをするのですが、まずはその想像をもと、『神格化した亡き妻マリア』というストーリーを考え、作品を作りました。」

■かかし作り

「写真からのイメージを再現するために、パーツを組み合わせて体を作り、セクシーな雰囲気を出したいと、照明の色を組み合わせたりしました。私は、はじめから出来上がりのはっきりした形を考えているというよりは、実際にものを触りながら、手を動かしながら考えるタイプです。このときも、照明の雰囲気を調整するのに何かいいものはないかと探しているときに、装飾用稲が梱包されていた柔らかめの紙が目に止まり、使うことにしました。ならば、そこにマリアへの思いを書こう‥というふうに。」

■実際の風景を探しに

「その後、写真で見た風景を求めて実際に宇治に行きました。一面の稲田、かかしが全然立っていない。しばらく探して、やっと一体発見。その時、意外とかかしって短命で、長い間立っていることはできず、またそれがかかしの歴史にあるのでは?と思いました。」

■かかしのリサーチ

「かかしのことを調べ始めましたが、あまり資料がなくて。

そんな中で見つけたのがこの『写真集 かかし』(片岡千治、財団法人 農林統計協会、1976)。」

「日本かかし研究会というものがかつてあったそうです。資料によると、かかしはもともと田んぼの神様で、山の神から一時的に降りてきた女性の神様が一時的に宿るものとされています。

古事記に記されている日本の豊穣の女神、大気都比売神(おおげつひめのかみ)。クメール文化のデヴィスリ(稲作の女神)など、繁栄のもとの存在は女。女性が子どもを作るイメージが実際像として作られています。」

■かかしは短命

「かかしの機能としては、稲に寄ってくる鳥や虫を排除しなければならない。鳥や虫は一瞬かかしにびっくりするが、賢いので、慣れるとただの風景になってしまう。だから、短いスパンで姿に変化をつけなければならない。故にかかしは短命。それでも作り続ける農家の人の気持ちがいいなあと思うんです。」

■かかしは気持ちの問題

「調べていたら、かつてはまつりごとに使われた道具を、かかしに使用したそう。それも徐々に儀式的な要素は衰廃していき、各家庭で不要なものを使って作られるようになりました。しかし命の米を守るという重要な役目を果たすかかしには、製作者の遊び心も見え、各田んぼにオリジナルの守護神が宿っているようにも感じられます。そうなると、かかしを作って立たせるというのは気持ちの問題、とも捉えられます。」

■時代を反映するかかし

「戦後のかかしの中には軍服を着ているものもありました。十字形は基本形で、社会の流れを反映し、そこに動きが加わります。これは政治の流れと重なる部分が多くあるように思えます。女性の社会進出の時代には女かかしが出てくるんですよ。」

■人の形のつくりのぎこちなさの魅力

「これは、『カカシバイブル』(ピート小林、東京書籍、2009)から。この写真は人の形の作り方がぎこちなくて。それから、もはや物をぶら下げているだけのかかしもある。私だったら、もっと作りこみたくなるけれども、そうではないんですね。」

■今までの作品

「もともとは、お色気みたいな、ちょっとバカバカしいものが好きなんです。

これは自分を見せる装置。自分がマリリンモンローになって送風機を持って登場、コンセントを差して風を送り、終わったらまた持って去る、というパフォーマンスでした。」

「他にも、TVショッピング、落語などを題材として作品やパフォーマンスを作ってきました。」

「この作品で使用したクローゼットの服は、家にある母のものです。開けると中には自分の知らない母の昔の服が入っていました。柄、色の好みの感じなど、今の母と違う服を見て、これを着ていた娘時代の母を、過去に聞いた昔のエピソードを元に書き起こしました。作品のクローゼットの中では、昔の母の服を着てその話を演じる自分の映像が流れています。作っているうちに、母の話と自分の幼少期の記憶が重なってくるようでした。」

「こんなふうに、ものが想起させる記憶を頼りに、人が存在しているということ、またその人間的な魅力をどうやったら発揮できるか、ということをメインに考えています。」

■修了制作は?

「私が農家のおじさんになりきり、作っているかかし(5体を予定)の一体一体と対話をします。『人』として認識できる最低限のところってどこだろう?というのを今考えているところです。

自分の家にあるものや、自分の家族のエピソードを題材に、オリジナルのストーリーで、語り・音・動きなどを使って表現していく。人だけでなく、飼っていた魚の話も出てくる予定です。お化け屋敷のようでなくショーパブ的な音楽でハチャメチャな感じを出したい。展示場所は屋外を予定していて、日暮れ時に公演できれば。」

ー小さい頃から作るのが好きで、保育園の頃はいつも粘土で何か作っていたという杉川さん。表現したいという気持ちは今にも続き、高校では美術部に所属し、油絵で自画像など描いていたそうです。京都市立芸術大学に入学してから現代美術に出会い、自分は絵を描くよりこっちで表現を模索した方がよいのでは?

ということに気付いたそう。大学院は藝大に進学し、今は様々な表現の方法を知って、その幅が広がっている、と話してくれました。

卒業・修了作品展では、どんな時間、空間を見せてくれるのでしょうか。ここに綴りきれない杉川さんの作品の構想のおもしろさ!どんなかかしや杉川さんに会えるのでしょう?今からわくわくしてしまいます。

執筆:和島千佳子

「今日は何して来たの?お仕事?お勉強?遊び?趣味?」と家族に聞かれ、そのどれでもないようであるような、答えに困惑する不思議で楽しいとびラー生活を送っています。

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.15

12月上旬のある日、中央棟地下1階にある美術教育研究室のアトリエに大小田さんを訪ねた。笑顔で出迎えてくれた大小田さんは、明るく親しみやすい感じの方だった。

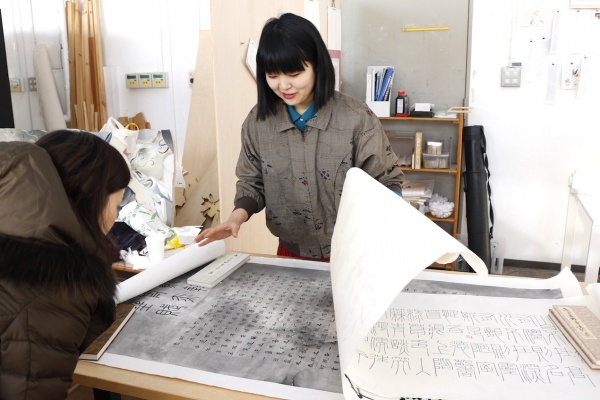

アトリエに入って真っ先に目に飛び込んできたのは、大きな藍染の作品である。幅は約1m、長さは5mを超える藍染の布が、部屋の対角線上に水平に吊られていた。ため息が出るほど繊細で生き生きとした線で描かれたその藍染を眺め、大小田さんの作品世界に惹きつけられながら、私たちはインタビューを始めた。

〈物語性のある作品に〉

*わぁ、綺麗ですね。修了展の作品ですか。

「はい、そうです。物語性のある作品にしようと思っています。生きもの、動物とか竜とか、ここら辺には七福神とか、モチーフをたくさん散りばめて、物語性を見出せるような作品を6枚、横にも縦にもお話が広がるように作っています。修了展に向けて今ここに吊るしてある大きさのものを6枚作ります。今、2枚は染め上がっています。型紙はこの布1枚につき5枚使うので、30枚彫り終えています。」

〈藍染とはどのようなものか〉

*藍染の技法について教えてください。

「私がやっているのは、藍の型染という技法です。まず無地で下染をし、彫りが終わった型紙に防染効果のある糊を置いていきます。すると糊が化学変化をし藍が抜けてその部分が白くなります。これを抜染と言います。糊の置き方によって白地の部分の濃淡も変わっていきます。」

*藍は植物なので、藍染は染まり方も一定ではなく、その都度微妙に変わると思いますが、「このような色にしたい」と目指す色はありますか。

「修了作品に使っているのは蓼藍(たであい)ですが、インド藍や琉球藍、ウォードなど、藍にも種類があります。『藍』という植物名の草があるのではなく、インジカンという成分(青色の色素)が多く含まれている植物、またはそれから取れた染料を藍と言います。藍染は浸ける回数によって色が変わってきます。私の場合、濃く染める方がモチーフが引き立つので好みです。濃い色を目指して染めるのですが、布の素材が麻50%綿50%か、麻100%かによっても、色の濃さは異なってきます。最初からこのくらいの色がいいからこうしようというより、素材と対話しながら、様子を見ながら染めていきます。天候によっても変わってきます。

大学4年の秋くらいに沖縄西表島にいたのですが、工房の藍甕(あいがめ)が外にあり、藍は染めて酸化させるので、太陽が照っていると藍の発色が良くなることを知りました。

大きな布だと1枚1枚の色の濃さを同じにするのは難しいというのはあります。藍の繊細なところを感じますね。毎回毎回発見があり面白いので、まだ藍に固執して作っているのですが、もうちょっとやり続けたいと思っています。」

〈藍染への道〉

*幼い時から絵や美術がお好きでしたか。

「小学生の時から絵が好きで、学校から帰ると毎日5〜6時間くらい、寝るまでノートに絵を描いていました。中学・高校になると部活動もあり、絵を描く時間は減りましたが、『作家になりたいな、美術をやりたいな』と思っていました。」

*絵が好きだったけれど油画や日本画ではなく、染めの道に進みたいと思われたのは、何かきっかけがあったのでしょうか。

「もともとはペンで描くのが好きなんです。自分の描いている絵はイラストみたいだなと思って。筆では描きたくないけどペンで描きたい。そのペンで描くようにカッターで型紙を彫っています。

大学3年の終わり頃、五美術大学展で染めの作品を見てビビッときたんです。それは藍染ではなくてろうけつ染めだったんですが、Tシャツにカクレクマノミが描いてあって、『このTシャツを着たらカクレクマノミになれるな。わたしもやりたい、これ。』と思いました。

縁があって、その半年後に沖縄の工房に行くことが出来て、本格的に染めをやりたいなと思ったのがきっかけです。」

*染めの中でも藍染を選んだのはどうしてですか。

「一番最初に染めをやりたいと思った時に、植物染めの型染に惹かれ、山崎青樹さんという草木染めの作家さんの作品を見て、綺麗だなあ、やりたいなあと思ったのですが、調べたら素人がやるにはすごく難しいんです。植物を煮出して染料を作り、その温かい染料にもち米などで作った糊を置くのですが、糊が溶けてしまうらしいのです。でも、染めた後に色を抜く藍染の抜染技法なら私でも出来る。自分でも理解が出来て道具もそんなに要らない。今の自分が植物で型染をするならこれだと思いました。

藍染をずっとやっていきたいと思ったのは、やはり沖縄で藍染を教えてもらったことが大きいです。藍が気候によって色味が違うって、信じられないじゃないですか。現地に行って先生に付いて学んでみて、何となく藍染とはこういうものなのかなと思ったのですが、でも何となくではなく、もっと深く藍染を理解するためにやってみたいと思って。」

〈沖縄西表島で得たもの〉

*大学4年の秋からの半年間、沖縄西表島へ行かれたのは、どんなつながりがあったのでしょうか。

「西表島で染織をしている石垣昭子さんという方がいらっしゃるのですが、たまたま私の親とお仕事でご縁があったんです。石垣先生がなさっているのは型染めではないけれど、生活に寄り添った布をコンセプトに作っていらっしゃいました。私は染めのことを知らなくて、まだ染めにつながる関係を自分では築けていなかったので、ちょっとでも関係があるならば絶対自分にとっていいだろうと思って、大学を休学して西表島に行きました。」

*石垣昭子さんの出ていらっしゃる映画「地球交響曲(ガイヤシンフォニー)第5番」を観ましたが、海で晒した布を工房の庭で干しているシーンを今でも覚えています。布が風にはためいていて、沖縄の風の中で布が生きている感じがしました。

「映画をご覧になりましたか。そうなんです。海晒しと言って、染めた布を海の中で晒し、染めの時についた余計なものを取ったり、海の成分があって色を定着させるんです。最後にそれをやるのがロマンチックなんです。マングローブのある海に入って。映像としても美しく撮られていましたね。」

*染めのことだけでなく、精神性のようなものが濃縮されていくような感じですね。

「はい、そうなんです。西表最古の村に住んでいたので、染めと同じくらい文化やお祭りも勉強させていただきました。お米が取れたから感謝するとか、島では生きていく上で『神様のおかげです』と月に1〜2回はお祭りがあるんです。」

*沖縄では自然が人々の暮らしに近いですよね。自然や神に祈り、エネルギーをもらっているようなところがありますね。それが大小田さんの作品にもつながっているように感じます。作品の中に活き活きとした生命を感じます。

*作品のお祭りの絵の中に、自然の恩恵とか逆に怖さとか、敬いつつ怖れつつ一緒に生きていこうという感じの物語が見えてきます。

「そうですか。それは目指しているものなので、嬉しいです。お祭りもテーマになっているので、そう言っていただけると救われます。今後もそういうものをコンセプトに作っていきたいです。」

大小田さんの藍染とその作品世界に、西表島での体験が与えた影響は大きいように思われた。

未知なる土地へも思い切って飛び込んで行く彼女の決断力と行動力、そして豊かな感性がいろいろな人やものとの縁を引き寄せ、その繋がりから吸収するものが彼女の芸術性を深めているようである。

*大小田さんにとって、とても大きな出会いですね。

「はい、本当につながりをありがたいなあと思います。」

〈頭の中に浮かんできたものをそのまま形に〉

約1m四方の型紙を30枚も彫り込んでいく制作過程は、きっとたくさん構想を練り、根を詰めて行われるものなのだろうと私たちは想像していた。ところが大小田さんからは微笑みとともに驚くような答えが返ってきた。

*修了展の作品の制作について、どのように構想を立てて進められているのですか。

「物語性とは言っているけれど、こういうお話にするからこういう構図にするというより、私はその時にパッと頭に浮かんだものを型にしていくんです。たとえば、『あっ、竜いいな!』みたいに進めていく。構想はあまり持たないんです。自分の中で大きなコンセプトは変わらないので、小さな計算はしない。頭の中で即興的にひらめいたものを入れて進めていきます。」

*型紙の細かさを見ると、かなり綿密な構想を立ててそれぞれのモチーフを合わせていくのかと思っていましたが、そうではないんですね。その時その時の瞬間の思いを込めて彫っている。だからこんなに線が勢いがあって生き生きとしているんですね。

*重なり合っていくようにドラマが生まれ、それを生かしてまた次のドラマが生まれていくような感じですか。

「そうですね。下から上へと創っていきます。たとえばこの作品の中では、イギリスと中国と日本が1枚の布の中に描かれています。ここにティーポットがあって、お坊さんの頭の上にカップを重ねていく。すると『あっ、倒れそうだ!』って展開があって、そこから落ちちゃう金魚を大きくして…今度は鯛を描いたら、七福神の恵比寿さんが現れるのが縦の系列のストーリーです。横の系列もあってまた繋がっていきます。上の方は高くて見上げるので大きめに描いてあります。」

大小田さんは、目をキラキラ輝かせながら、制作時にモチーフが彼女の頭に浮かんでくる様子をそのまま語ってくれた。藍型染作家であると同時に、物語の作者でもある彼女が、創造することを心から楽しみ、喜んでいるのが伝わってきた。

〈ペンで描くように彫る〉

*この1枚(1m四方ほどの型紙)は、どのくらいの期間で彫られているんですか。

「これは、10日くらいかかりました。彫るのが好きなんですよ。結構、樹がメインで、私の中で、樹は母なる大地、宇宙の始まりみたいに捉えています。」

*どんな道具で彫っているのか見せていただけますか。

「これで彫っています。デザインカッターで1本500円くらい。道具もこだわるといろいろあるんですけど、今はこれ1本で全部やりたい。丸い点を打つ専用の道具もあるんですが、小さい丸も専用の道具だと同じ形になるので、このカッターで絵を描くような感じに彫りたい。ペンで絵を描く感じです。下絵も大雑把でこんな感じです。大体の輪郭だけを描いて、細かいところは彫る時に、ペン入れをするように、描くように彫ります。」

*下絵にはないこの繊細な線を、直接デザインカッターで彫っていられるのですか。

「下書きで100%描いてしまうと、彫っていく自分の感覚や気分が制御されてしまうので。下絵をなぞるだけだと、ただの作業になってしまう。彫ること自体は作業ではあるのですけど、彫りながら創造するようにしたいんです。」

勢いのある美しい線の生まれる秘密はここにあったのだと合点が行った。下絵をなぞって彫っていたら線は整うかもしれないが、きっと勢いは消え、生き生きした描写ではなくなってしまう。

〈生きものの存在感〉を追求する大小田さんのこだわりがここにも現れていた。彼女にとって彫ることは自分自身にとても近いこと。ペンで描くのと同じような感覚らしい。頭に浮かんだものをそのまま描くように彫れる、それは素晴らしい感性と才能があってこそ可能なことだろう。「彫ることが好きなんです」という言葉が心地よく響いた。

〈彫ることは生活の一部みたいな感じです〉

*型染を始めてからどのくらいですか。

「本格的に始めてからは3年くらいです。毎日刃物で紙をサクッと切るのが気持ちいいです。」

*作品を作るときに環境作りとして例えば好きな音楽を流したりとか、何かされますか。

「音楽をかけながらとかのルーティーンはないです。彫りに集中出来ない時もあるので、そういう時は携帯でテレビを見ながらやると結構進みます。彫りは生活の一部みたいな感じで、集中して頑張ってやろうとすると、その時は進むんですけど、後で疲れてしまう。次に彫る時にあの苦痛な時間が来るのは嫌だと思いたくないので、自分の中で頑張って彫ったというものにしたくない。だから時間をかけてダラダラしながら彫っています。生活している中で出来上がったものだから続けられます。」

〈型紙も芸術作品〉

型紙を広げて見せてもらった。白い板の上に広げるとそれ自体が精密な絵画作品のようである。

天照大御神が岩戸に隠れてしまった話で、神々がその前で宴会をしている様子を表したそうである。生命感あふれる花びらの樹から花びらがキラキラ舞い降りている。こんなに細かい彫りをアウトラインの下絵だけで彫っていることに驚嘆する。

型紙はプラスチックが混ざった紙で、彫ってから型に強度を補強する網状の紗(しゃ)を貼り、カシューという人工漆の接着剤を塗って仕上げる。

*この型紙自体が美しい芸術作品ですね。型紙が展示されないのはもったいないですね。

「たぶん染められた布を見ただけだと、技法がわからなければ『絵なのかな?』と思って、それだけで終わってしまうこともありますね。型紙自体に造形的な美しさがあると思います。たとえば、伝統技法の江戸小紋の型紙などは美術作品だと思います。」

〈作品の生まれる背景〉

*作品を絵本にして子供たちに見せてあげたいですね。

「いずれ絵本を作りたいと思っているので、そう言っていただけて本当に嬉しいです。」

*小さい頃、絵本は読んでもらっていましたか。

「本の読み聞かせは、ずっとしてもらっていました。母が姉に絵本を読み聞かせていたので、私は母のお腹の中にいた頃から聞いていたことになりますね。小学校低学年まではずっと、母が寝るまで読み聞かせてくれていました。『本の世界が身体に染みついているくらい』と自分で言ってしまうほどです。」

*その幼い頃の体験が大小田さんのとても貴重な財産になっていますね。作品の中にそれが生きている感じです。

「そうですね。ただ、実際のものに忠実になろうとすると、自分の世界観を100%表現出来ないので、モチーフとして捉えて作品の中に活かしています。」

想像の泉の中で誕生するファンタジーの世界。目の前にある藍型染の中にも、大小田さんによって命を吹き込まれた人々や神々、動植物たちの新しい物語が生まれている。

〈六角柱の燈籠絵巻〉

*展示はどこにされるのでしょうか。

「大学の美術館のエントランスで6枚の布を六角柱に垂らして展示します。」

*6枚のうちの1枚を見せていただきましたが、他の5枚がどのようになるのか続きが楽しみです。展示の時は1枚1枚タイトルをつけるのですか、それとも6枚まとめてつけるのですか。

「タイトルは《藍型染万の葉文様燈籠絵巻》(あいかたぞめよろずのはもんようとうろうえまき)です。『万』には生きとし生けるもののモチーフ、『葉』は言葉を連想させ、たくさんの生きものたちの物語になります。」

*大きさは実際どのくらいですか。

「美術館エントランスの天井が5m80cmなんですが、作品の高さが5m45cmになるので、ギリギリなんです。制作途中でぶら下げる場所がないので、考えてはいるけど、実際に垂らして見ながら創ることが出来ないのが悩みです。」

*鑑賞者は六角柱を周って観る感じでしょうか。

「一番最初に燈籠みたいなものを作ってみたい、そうしたらお話の世界を横から周って見せられるなと思ったんです。作品の存在感を立体的に見せたいという憧れがあったんです。これまでの私には立体的なものを見る目があまり出来ていなくて。でも、そういう作品には圧倒されるので、今回は修了作品なので思い切ってやってみようと思いました。」

*お祭りの大型の山車のようにも見えますね。

*ぐるっと周って見る人が物語を紡いでいき、また始まりに戻って輪廻みたいに繋がっていくようでもありますね。

「講評会では『平面で良くない?もっといい見せ方もあるのでは』とも言われたんですが、私は燈籠にこだわって、その存在感がある六角柱で見せたいんです。」

*平面に6枚飾ると順に見ていってそこで終わりますが、六角柱だと命が繋がっていく感じがありますよね。今までにあまりない形で新鮮です。

*四角柱だと隣の面が見えないけど、六角柱だと隣の面が少し見えて緩やかに変化していくので物語が紡いでいけるように思います。

「ああ、そういう考え方もあるんですね。観る人の立場でそういうふうに言っていただけるととても嬉しいです。」

*生きとし生けるものを、大切なモチーフにしているのですね。

「はい、私は『古事記』がすごく好きなので、神様も登場します。」

いろいろなものが散りばめられている壮大なファンタジーの世界。観る人がその周りを歩きながら、縦の系列、横の系列からいろいろな物語を紡いで楽しめる。鑑賞者一人一人の物語が生まれそうだ。完成作品を鑑賞する日が待ち遠しい。

*これから先、どんな作家になりたいとお考えですか。

「芹沢銈介さんのように染織が多岐にわたり、生活に根ざしているような、『役に立つもの』を作りたいです。『人の役に立つ』のは大事だと思うので、いずれ作家としてそういうものを作るのが目標ではあります。」

*作品の中にある「うちくい」(風呂敷)もその中の1つでしょうか。

「うちくいもその1つですね。本の装丁とかに関わりたい気持ちもあります。」

*この大学院の2年間をとても有意義に過ごされていますね。大学院を出た後はどうされるのですか。

「はい、ずっとこんなにいい環境はないと思っています。博士に進もうと考えています。」

〈生命の讃歌が聞こえてきそうな作品〉

最後に、秋の芸祭に展示した、修了展作品の一部の試作となった作品を広げて見せてくれた。

それを見たとびラーたちから、口々に感動の言葉が溢れでる。

*花びらがキラキラしていますね。ファンタジーの世界ですね。

*線に表情があって綺麗ですね。樹のラインがまるで薔薇の花のようです。

*神様たちの話し声が聞こえてきそうです。

*デザインカッター1本でこれを全部彫ったとは到底思えないです。

*ペン画と同じような感覚でこのように彫れるのは素晴らしいですね。

*『古事記』の世界に『ギリシャ神話』の中のような人がいて、東洋と西洋が入り混じったようですね。

「そんなに褒めてもらえることはあまりないので幸せです。オーブリ・ビアズリーとかが大好きなんです。挿絵作家で、絵画作品ではないけれどすごく高い芸術性を持っているじゃないですか。使うものだとか絵本だとか美術作品でないのにすごく芸術性が高いと思えるのは、かっこいいなあと思います。

*柳宗悦の『用の美』とかに通じますか。

「そうですね。日常のものに芸術性の高さがある、そういうのは共感できます。」

*型染は数がたくさん作れるものではないですよね。だからこそ価値もあるのだけれど。でも絵本なら多くの人に見てもらえる、みんなの近くに置けるものですね。子どもはいいものはちゃんと分かると思います。

*小さい時に、心を動かす絵本に出会い、想像力を働かせる経験をすることは、子供の感性を豊かにすると思います。

大小田さんが生き方を含め尊敬している先輩について、「リスペクトする理由は、その人独自の世界観があるところ。作品を観たらその人の作品だなと分かる。生き方も全てがかっこいい。」と語っていたが、大小田さんの作品にも「あっ、大小田さんの藍染作品だ。」と分かるような美しさや世界観がある。繊細な描写と勢いのある線の生み出す〈生きものたちの存在感〉。自然の美しさや神秘。神話や伝承、祈りや祭りに込められたパワーやユーモア。よろずのものへの優しいまなざし。想像の泉からこんこんと湧き出る物語。〈生きとし生けるものの生命の讃歌〉が聞こえてきそうな作品世界である。

いつか世界中の人々に大小田万侑子さんの作品が鑑賞され、また、生活の中で役に立つ作品としても愛される日が来ると信じている。まずは、修了展で多くの方にその作品世界を味わっていただきたい。

取材:アート・コミュニケータ「とびラー」

インタビュー:鈴木 優子 大川 よしえ ふかや のりこ 原田 清美

執筆:原田 清美

撮影:峰岸優香 (とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」