2022.03.27

「ミッションWEEK」とは、「うえの!アートリサーチャー」に参加したことがある参加者を対象に、上野公園のミュージアムを再び楽しむことができるプログラムです。

*2021年8月〜9月の時点では「特別WEEK」としていたのですが、10月以降に内容を改編し実施しました。

「ミッションWEEK」の期間に東京都美術館のアートスタディールームに来た参加者は、その時期ならではの「ミッション」を受け取り、上野公園のミュージアムへ出かけます。

最大の特徴は、自分で「ミッション」を選ぶことができること。

「あか」「みどり」「あお」を探せ!というのに加え、「きいろ」を探せ!という色のシリーズや、「うつくしいと思うものを見つけよう」「コレクションしたいと思うものを探せ」という少し抽象的な問いのものまで、期間ごとに新たなものを加え、豊富に揃えています。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2022.03.14

2022年3月14日(月)東京都美術館で開催された「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」(2022年2月10日〜4月3日)で視覚障害者と作品鑑賞を楽しむワークショップを実施しました。当日は「障害のある方のための特別鑑賞会」*の日でもあり、ゆったりとした環境でアート鑑賞を楽しみました。

私たちアート・コミュニケータ(通称:とびラー)がこれからゼミ*として立ち上げたグループ「gift×gift」(ギフトギフト)は、ダイアローグ・イン・ザ・ダーク「対話の森」*でアテンドをされている5名の方々をモニターに迎え、何度も意見交換をしながら、一緒に「アート鑑賞」プログラムを作りました。

「gift×gift」は視覚障害者と晴眼者がアート作品を通してそれぞれの経験や鑑賞体験などを語り合い、互いの考え方に触れる場を作ることを目指しています。

ここからは当日の様子をレポートします。

青空に満開の寒桜が映える上野駅。公募した視覚に障害のある参加者4名と、一緒に活動するアート・コミュニケータが公園口改札で待ち合わせ。360度目配りをしながら、参加者が来るのをドキドキしながら待っていました。ここから参加者1名(介助者の方もご一緒)、アート・コミュニケータ2名でのグループ活動が始まります。自己紹介やざっくばらんな会話で、徐々に距離を縮めながら東京都美術館に向かいます。

「はじめまして」の最初の出会いは、お互い少し緊張している様子がうかがえます。

当日は快晴。銀杏の緑が青空によく映えて、春の日差しが眩しいお天気でした。上野のこと、美術館のことなどたわいのない会話をしながら、会場に向かいます。

<プログラムメイキングのポイント>

これから一緒に活動するグループメンバーと気軽に話したり、聞いたりできる雰囲気作りに努めます。待ち合わせ場所から会場までの10分間で参加者の方が、肩や腕など、どこに手を置けば歩きやすいのかを確認します。歩幅や歩く速さを合わせたり、エレベーターやエスカレーターに乗るタイミングを計る、その後の展示室でのプログラムに繋がる大切な時間です。

さあ、鑑賞プログラムの始まりです!

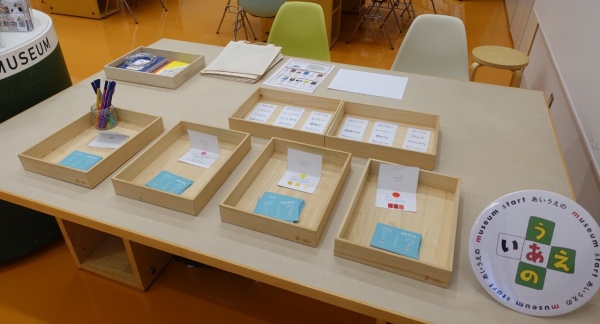

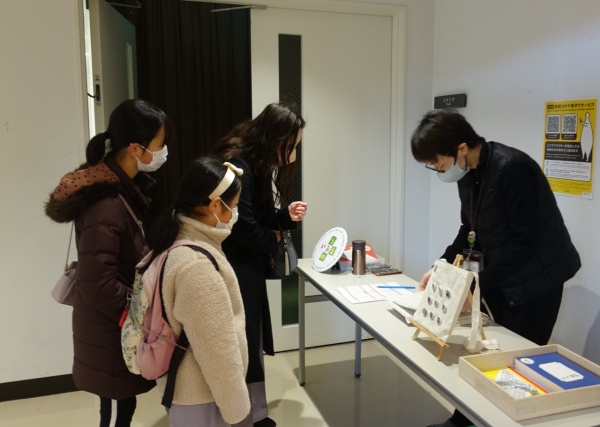

東京都美術館に参加者が揃いました。プログラムはアートスタディルーム*で始まります。

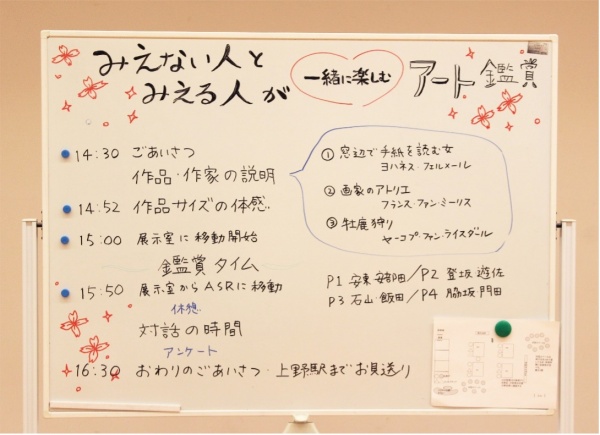

当日の進行スケジュール。作品解説、作品サイズの体感をした後、展示室での鑑賞、グループでの感想を持ち寄った対話の時間という流れです。

まずは作品解説!

展示室に行く前に、落ち着いた空間で参加者が、鑑賞する作品のイメージを描くための

ステップです。

1作品3分ほどの解説を聞きながら、触図を使ってこれから鑑賞する作品のイメージを頭の中に描いていきます。

今回は3作品に焦点を当てて鑑賞します。ヨハネス・フェルメール作《窓辺で手紙を読む女》、フランス・ファン・ミーリス作《画家のアトリエ》、ヤーコプ・ファン・ライスダール《牡鹿狩り》です。

「触図」はA4サイズの厚紙に人物や風景などを、手触りの違う紙や布で表現しました。

1作品ごとに解説や触図の分かりにくい部分などを確認するための時間を設けました。

<プログラムメイキングのポイント>

今回のプログラムで鑑賞する作品は、「この作品なら見えない人と見える人が一緒に楽しめる」と選んだ3点です。

作品は、展覧会の主旨に沿ってオランダの風俗を描いたもの、オランダの風景や文化を描いたもの、そしてチラシに載っている目玉の1点。展示空間全体も体感できるよう考慮しながら選びました。

事前に作品研究をし、その魅力の中から、伝えたい要素を数点に絞り、解説と触図に反映させました。

工夫した点としては、例えばヨハネス・フェルメール作《窓辺で手紙を読む女》では、大まかに以下の4点を示しました。

・中央で手紙を読む女性

・修復後に現れたキューピッド

・大きな窓や緑のカーテン

・果物が置いてある布のかかった家具

1番のポイントはキューピッドだけをめくれるようにし、修復前と修復後の画面の変化をイメージできるよう工夫しました。

モニターの方々との意見交換から、触図は参加者の方が気兼ねなく触れるよう丈夫であること、描かれているものの位置関係が伝わること、作品解説との兼ね合いが大切であることが、わかってきました。

情報過多にならないよう、作品解説は触図の起点を決め、ポイントを迷わず辿れるよう最後まで修正を重ねました。

展示室に行く前の最終ステップ、作品サイズを手で触って感じます。

耳からの作品解説と、触図で作品のイメージを頭に描いたあと、3作品のサイズ感を体感します。こちらは、フランス・ファン・ミーリス作「画家のアトリエ」の大きさに触れているところ

<プログラムメイキングのポイント>

作品のサイズを身体的に体感することで、より作品に近づけるのでは、というアイディアがモニターの皆さんとのトライアルから生まれました。

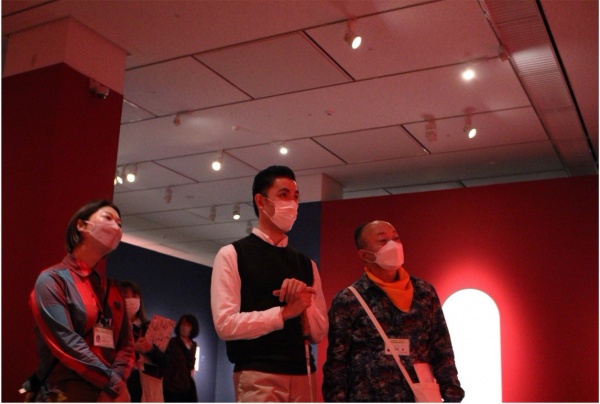

いよいよ、展示室で本物の作品鑑賞。

トイレ休憩をはさみ、荷物を預けアートスタディルームから企画展示室に向かいます。

上野駅での対面から1時間弱が経ちグループメンバー同士、会話のテンポや歩くスピードも徐々に馴染んできました。

各グループは本物の作品を前にどんな鑑賞の時間を過ごすのでしょうか。

1グループ目の鑑賞の様子

Aさん「作品と私たちの距離は、どれくらい離れていますか?」

アート・コミュニケータ(以後AC)「1メートルぐらいです。足元に華奢な黒い柵があります」

Aさんが白杖で柵を触って、位置を確かめます。

AC「修復後の《窓辺で手紙を読む女》は周りの壁紙よりも一段階濃い色の、厚みのある特別な壁に掛けられています。足元には30㎝ぐらいの高さで奥行きのある台が張り出しています。手を伸ばしても届かないぐらいの距離に作品があり、丁重に扱われている感じがします。」

Aさん「修復前後で何が違いますか?」

AC「色のトーンも違います。」

Aさん「キューピッドが出てきただけではないのですね。まず、どこに目が向きますか?」

AC「やはり、女性です」

Aさん「キューピッドではないんですか?(驚く)」

ACはさらによく観ることに。

女性に光が当たっていたり、窓ガラスに姿が映っている感じを説明し、そこから作品全体の光の陰影や、その中のキューピッドの存在へと話が展開します。

2グループ目の鑑賞の様子 「触図からイメージした印象が大きく変わりました!」

実際の作品の前では、細部に描かれている物、表情や筆のタッチ、展示室内の様子を説明。絵の雰囲気やアート・コミュニケータから見た作品の面白さを主観的に伝えていきます。またBさんからも、服装について質問を受けることで今まで気にしていなかった季節感に気づくなど、絵のイメージがだんだんと固まっていきます。そして、ある瞬間カチっとお互いの見え方が一致するような感覚を覚えました。

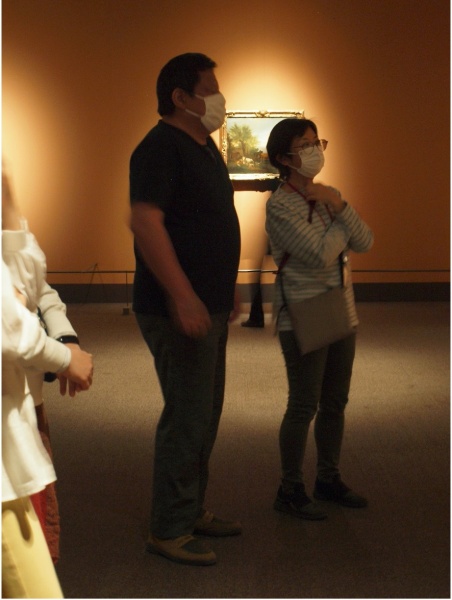

3グループ目の鑑賞の様子

AC「手前に川があって奥には森があります。」

Cさん「手前にある/奥にあるというのは、どこからわかるのですか?」

AC「…。」

普段当たり前に思っていることを言語化するのは難しいと痛感しました。

Cさん「目で見ている人たちって、こんな風に見ているのかな。目で見た世界を垣間見ることができ、興味深かったです。」作品の遠近感の表現について、私たちも改めて考える時間となりました。

4グループ目の鑑賞の様子

「美術館にはあまり来ない」というDさん。少し緊張されているようです。

「絵は図録でもいいかなぁと思って」とおっしゃっていましたが、絵の前でアート・コミュニケータと女子トークしながらの鑑賞で表情も柔らかに。一枚の絵の中にたくさんの「謎」を探していらっしゃいました。

「どうしてキューピッドを隠したのでしょうね?」「どうしてこんなに大きなキューピッドなんでしょう?」本物の作品を前にお話をすることで「謎の多い絵は面白いですね」と笑顔になっていました。

視覚障害の有無に関わらず、Dさんが時間をかけて絵画を観察し、味わって下さっていたのを感じました。

<プログラムメイキングのポイント>

ワークショップを作っていく中で、モニターの方々とのトライアルで見えた2つの課題がありました。

初めのトライアルでは、作品情報の共有をせずに、いきなり展示室で作品鑑賞をしました。そこでモニターの方から「キャプションを読んでほしい」「何が描かれているのかの情報は欲しい」「いきなりの対話は難しい」という意見が出ました。

また、混み合う展示室で他のお客様とも場を共有するため、工夫をする必要がありました。

これらのことを踏まえて、①ASRで事前に作品の客観的な情報を伝える②展示室での対話は主観を中心にする。というステップを設けました。また、鑑賞する作品は各階1作品とし、観る位置を適宜移動するなど、他のお客様の様子に気を配りながらの鑑賞を心掛けました。

展示室での鑑賞を持ち寄って語り合おう!

2グループ合同で鑑賞した感想や気づきを語り合う場です。

「自分では見る事のできないものを、他の人の視点を借りてみることが新鮮でした。」

「グループで話すことで6人の目を借りて見ることができました。」

「小さな丸が少しずつ大きくなっていくように広がり、一人のフェルメールからグループ皆のフェルメールのように感じています。」

進行のアート・コミュニケータが参加者を中心に感想を聞きました。

4グループを2グループに編成して、展示室での感想を持ち寄ります。ここで初めて他のグループメンバーとの交流の時間を持ちます。皆さん盛り上がり、時間が過ぎても語り合っています。

<プログラムメイキングのポイント>

作品解説から展示室の鑑賞までは3~4名のグループでの活動でしたが、ここで初めて他のグループの参加者や、アート・コミュニケータと接する機会を持ちます。このグループ対話の時間は、モニターの方々とのトライアルで「○○さんがどう思っていたのか、知りたい」というご意見から生まれました。

気持ちがホットなうちに、アンケートを取ります。

「今日はありがとうございました。一番印象に残ったのはどんなところですか?」

『触図で全体の構図が掴めたことです。これが自分にとって実際に観たことになりました。』

『感想を共有した対話の時間です。一人ひとりの感想を聞くことができたので、その人の絵を想像することができました。』

『晴眼者がどのように作品を見ているか知ることができました。特に遠近感の表現の時、皆さんの目で見た世界を垣間見ることができました。』

それぞれの興味により印象深かったポイントは異なった回答となりました。

また、改善点としては、さらに詳細な触図を希望する方が多く、その中でも光の表現や色のグラデーションが分かるものがあったらより良いというご意見がありました。

<プログラムメイキングのポイント>

今後の活動に繋げるため、ワークショップの中で一番印象に残ったところ、良かったところ、改善点を伺いました。参加者に了承を取りメモと録音で記録しました。

お見送りの時間。

アンケートが終わった後も、名残惜しくお話が尽きない様子。解散場所のJR上野駅公園口改札までお見送り隊がご一緒します。お帰りの際は、美術館のギフトショップに寄り道したりアート以外のお話もしたり、最初に比べると随分と打ち解けた様子が伺えます。

ワークショップを終えて。

私たちは今回のワークショップで見えない人と、見える人がアート作品を通してそれぞれの経験や鑑賞体験を語り合い、互いの考え方に触れる場づくりを目指しました。

その第一段階として、過去のとびらプロジェクトの取り組みを遡ったり、視覚障害の方との関わりをメンバー内で共有し合ったり、ソーシャル・アート・ビュー(アート・コミュミケータが地域で主催する団体)のプログラム体験などをしました。

そして、フェルメール展での実施に向け、鑑賞プログラム作りが始まりました。メンバーの知見を持ち寄っては見たものの、見えない人と見える人が作品の前で互いの気づきや思ったことを言い合える場を作るために、どのようなステップを踏めばよいのか。メンバーだけでは「想像の域を出ない」と先に進むことができませんでした。

そこで、メンバーと繋がりのある視覚障害の方々にお声がけをし、この取り組みに興味を持った方をモニターとしてお迎えしました。モニターの皆さんと美術館でのトライアルやオンラインでの意見交換を重ねていく中で、それまでの思い込みに気づいたり、新たな発見がありました。

例えば、メールで展覧会概要をお知らせする際に、はじめは音声で送ろうとしていましたが、読み上げ機能があるので文章の方が良いということ。

アテンドをされる際、人によって肩やひじなど触れる場所が違うので、初めに本人に尋ねてほしいこと。

触図に必要な情報量や解説とのつながりをもたせること。

対話を重ねることで、徐々に私たちの既成概念が解けてゆき、「視覚障害のあるモニター人たち」からお一人おひとりの人柄を知る機会にもなりました。

また、モニターの方々もプログラムに興味津々で参加し、美術館を楽しんでくれている様子で「互いに贈り合い、受け取り合う」ことを実感する時間となりました。

ご協力いただいたモニターの皆さまに、ここで改めて御礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

今回の実施は、とても大きな一歩となりました。

プログラムに正解はなく、その場にいる一人ひとりとの豊かな場を作るために、展覧会の内容や、規模、その環境などに丁寧に応じながらこれからも「gift×gift」な場づくりの活動を続けていきたいと思います。

「gift×gift」を作ったアート・コミュニケータ。みんな、笑顔です!お疲れさまでした。

*障害のある方のための特別鑑賞会

普段は混雑している展覧会を、障害のある方が安心して鑑賞できるよう、休室日に特別に開館して鑑賞会を開催しています。事前申込制で年に4回開催されます。当館のアート・コミュニケータ(とびラー)が受付や移動のお手伝いをします。

障害のある方のための特別鑑賞会 | 東京都美術館 × 東京藝術大学「とびらプロジェクト」 (tobira-project.info)

*これからゼミ

活動任期3年の最後の年は仕上の年。「これからゼミ」は、とびらプロジェクトを離れた後、どのように活動をしていくかについて考え、実施します。例えば、ゲスト講師を招いた勉強会の開催や、ワークショップの実践など、各自が自分たちのスキルアップに必要な講座を自らデザインし、取り組むことができます。「アート・コミュニケータ」としての総仕上げの場です。

とびらプロジェクトってなに? | 東京都美術館 × 東京藝術大学「とびらプロジェクト」 (tobira-project.info)

*ダイアログ・イン・ザ・ダーク「対話の森」

真っ暗闇のエンターテイメントとして知られ、これまで約23万人が体験した「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」。準備期間を経て、暗闇で心地の良い距離(ソーシャルディスタンス)をとりながらでも冒険できる、新たな体験型ソーシャルエンターテイメントとして生まれ変わりました。声や音、あらゆる感覚に着目しながら、人と人とのかかわり、つながりをどう育み、保っていくのかを体感していく。身体的距離が必要なwithコロナ時代だからこそのプログラムです。

対話の森とは? | ダイアログ・ミュージアム「対話の森®」 (dialogue.or.jp)

*アートスタディルーム

東京都美術館交流棟2階にあるアートスタディルームは私たちアートコミュニケータ(通称とびラー)が学び、集い、活動する場所です。

中嶋弘子(8期)

中嶋弘子(8期)

人と出会う、作品と出会う。アートの前での対話は、その人にも、作品にも、新しい自分にも出会えます。

そしてその気持ちは、他の誰かへと繋がってゆきます。アート・コミュニケータとして、このような「gift×gift」な場に立ち会っていきたいと思います。

2022.02.28

2月28日(月)、「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」で学校プログラム「スペシャル・マンデー」を行いました。

「スペシャル・マンデー」とは、展覧会がお休みの月曜日に、展示室を学校のために特別に開室し、作品鑑賞を行うプログラムです。お客さんのいない貸し切り状態の展示室で、生徒たちは本物の作品と出会い、アート・コミュニケータ(とびラー)とともに鑑賞します。

今回来館したのは都立田園調布特別支援学校に通う高校2年生のみなさん。都立田園調布特別支援学校は、知的障害のある生徒たちが通う学校です。コロナ禍で高校生となり、なかなか校外学習などが行えずに約2年間を過ごしてきた生徒たちにとっては、今回のスペシャル・マンデーが高校生になってはじめての校外学習になりました。

どんな風に美術館で過ごしたのか、当日の様子を紹介します。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2022.02.28

2月28日(月)、学校プログラム「スペシャル・マンデー」が行われました。「特別な月曜日」とも訳せるこのプログラムは、東京都美術館の特別展が休室日である月曜日にこどもたちのために特別に展示室を開室するプログラムです。スペシャル・マンデーでは、とびらプロジェクトのアート・コミュニケータ(とびラー)と共に作品の鑑賞を行います。

午後から美術館へ足を運んでくれたのは台東区立大正小学校2年生のみなさんです。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2022.02.05

第8回建築実践講座|「1年間のふりかえり」

日時|2022年2月5日(土) 15:30~16:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム

―――――――――――――――――――――

最終回となる今年8回目の建築実践講座は、とびらプロジェクトの活動の拠点である、東京都美術館アートスタディルームに集まって1年間の学びと実践をふりかえる機会となりました。

これまでの講座や実践をキーワードからふりかえります。1年間の講座と実践を通して、”もの”としての建築だけではなく、多様な視点から「建築」について考え・学び・実行する機会があったことがわかります。

全体でふりかえった後は、参加したとびラー 一人ひとり中で芽生えた ”気づき” を確認しました。

ーー“建築を介して人々をつなぐ場” について考えたことで、どんな気づきがありましたか?

今年の講座目標である “建築を介して人々をつなぐ場” について、年間を通して気がついたこと・考えたことを思い出しながら、3人組になり共有しました。

それぞれの学びと気づきを共有したら、続いてとびラー同士で「問い」を立てて、「建築」についてさらに考えを深めていきます。

ーー問いを立てて話し合う。

「建築」をテーマに、とびラー同士で考えを深めたいことは?

講座に参加するとびラーと“建築”との関わりはそれぞれ。仕事などで専門的に建築と関わっている方から、「建築って難しそう…」と苦手意識を持っていた方、東京都美術館・前川國男建築が大好き!な方、様々な “建築” との関わり方や考え方を持ったメンバーが集まっています。

それぞれの視点で、この1年間で考えたことを「問い」と言う形で差し出し合い、ランダムの5〜6人組で約1時間じっくりと話しあいました。

・建築を楽しむってなんだろう

・建築の知識がなくても楽しむには

・美術館と芸術祭ではアートを見る場としてどう違うのか

・建築を語るとどんな場がうまれるのか

・もう一度行きたくなる建築体験とは

・公共の建築にとって居心地のよさとは

この対話の目的は、答えを出すことではありません。建築はアートであり、体験であり、文化であり、人々の営みであり、他者を想うこと、…です。

「美術館を拠点にコミュニティを育む」とびらプロジェクト、その活動の場である “建築” そのものの役割に丁寧に目を向け、考え語り合うことは、今私たちが生きる社会そのものを考えることにつながるのではないでしょうか。

今年度の建築講座もこれにて解散ですが、これからも、建築を介したアクションを共に考え実行していきましょう!

1年間、様々なシーンで共に「建築」を学び・考えたとびラーのみなさん、ありがとうございました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2022.01.30

2022年1月30日(日)と3月21日(月・祝)に開催された、ファミリー&ティーンズ・プログラムの「うえの!アートリサーチャー ステップ2」。

こどもとその保護者のみなさんは、あるミッションをもとに各自で上野公園のミュージアムへ出かけ、最後に冒険ノートに記録をまとめます。

1月と3月の2回に共通する活動テーマは、「自分が100年後に伝えたいと思うものを探せ!」。

小学校1年生から高校1年生、そして保護者のみなさんも一緒になって、ミュージアムに展示されている、100年以上前から大切にされているものや、あるいは新しく作られた現代アートの作品を、じっくり見つめ、100年後の未来について思いを馳せました。

みなさんがミュージアムでどのような冒険をしてきたのか、活動の様子を紹介します。

*1月と3月に開催した内容は同じですが、参加者は異なります。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2022.01.28

穏やかな冬の午後、東京藝大上野校地絵画棟のアトリエで行われた、絵画科日本画専攻学部4年の坂本皓平さんへのインタビュー。

卒業・修了作品展(卒展)に向けた制作に取り組む学生の方々の熱気あふれるアトリエで、坂本さんに作品への思いや制作スタイルなどを語っていただきました。

<卒業制作の作品を前に行われたインタビュー>

Ι卒業制作の作品のテーマは「モラトリアム」

――初めまして。今日はよろしくお願いします。早速ですが、こちらの作品のテーマを教えていただけますか?

「自分の心情・心境を通して、最近の(世の中の)人の心境を表すことに通じるものがあればと。自分の心象風景をイメージして描いています」

「タイトルは《モラトリアム》。『自分がこうなりたいと決めるまでの猶予期間』という意味が当てはまっていると思って」

「絵を描くという道は定まっているけど、何を描きたいとか画材を含めてどう描きたいを考える時間が大学生活。まだ自分も決まっていないし悩んでいて。核がなりきっていないというところを表現したいです」

「周りの人を見ても、一旦学力を蓄えるために大学に入ってそこから考えるという人が多いイメージですね。大学4年間でやりたいことはつかめないんじゃないかな、という気持ちがすごくあるので、自分の世代に向けた絵でもあります」

Ι自分の挑戦をキャンバスに

<柔らかな色の中どこか少し不安な感じが>

――描かれている人物はご自分ですか?

「自分ではなく誰でも投影しやすいようにと思っています。モデルはロン毛の男性だったのですが、もう少し中性的でもいいかな。シルエットはあるけど中はもっとぼやかして、もやがかかった感じであいまいさを表現したい」

―― なんかこの人物と視線が合わない感じです。表情はあまり描き込んだりしないんですか?

「手数はめちゃくちゃ入ってるんですけど、表情は限りなく抑えたい。一枚すりガラスがある、そのぐらいの感覚でいます」

――あんまり嬉しそうでもないけど悲しそうでもない。そんな遠い感じがします。

「それがモラトリアムにもつながってくるのかな。結構自分がドライな人っていうか、感情はあるんですけど、関心のない事には本当無関心なんで。そんな意味もあったりします」

――右上の窓の外に描かれた光あふれる風景と、室内のギャップも気になります。

「窓の外は理想ですね。『楽しい未来があるだろう』という明るい将来図は誰でもあると思います。『でも今の自分は未確定』というところを表したい」

――コラージュのように組み合わせていますね?

「この絵の前にコラージュっぽい絵を描きたいなと思ってやったんですが、うまくいかなくて。その意識が多分入っています」

<様々な要素を1つの画面に。描かれている情景にとびラーの興味は尽きません>

――作品は、特定の場所を想像したり個人的な昔の記憶を投影して描いてるんですか?

「特にここっていうのはないんですけど…強いて言えば左の水辺は葛西臨海公園的なところです。曇ってるけど、すごい見通しがいいのが面白いなって思って」

――画面左の色が重なっている部分は、何を描いているのですか?

「実は決まってなくて(笑)自分の心象風景というテーマで描いているので、他の人とリンクしないところもあっていいのかなと。このどろどろとした感じの技法を使うのはまだ2枚目。(作品は)こういうことも研究してます。っていう発表の場でもありますね。」

――ほかに技法でこだわったところは?

「手前のここはキャンパスを立てて絵の具を垂らしました。紙の凹凸や先に塗った絵の具の上に垂らした絵の具が溜まって、まだまだ途中なんですが、独特のマチエールが生まれたと思います。フィルターみたいな感じで質感を変えて描いていて。ピントが合わない感じでやりたいです」

<近づいてみると絵の具が溜まっているのがわかりました>

――フローリングの木目にも工夫が?

「最初白っぽい色をびちゃびちゃに塗って、絵の具を上からかけて重力で垂らしたんです。うまくいけば木目ができるんじゃないかという気がして」

――描いたんじゃないんですね!

「水の作用で描いてます。そういう試みをやってみました」

<水を使ってこんな風に描けるとは!>

――タイルの部分の質感も気になります。粒子が残ってる。

「盛り上げるっていう1つの最近主流な技法なんですけど。絵の具を盛り上げて上から色を塗ってやすったりすると、下の盛り上げた絵の具の色が出てきてなんか面白い表現になるんです」

―― タイルの目地もすごい。近づくと質感の違いがよくわかります。多彩な表現をされていると思いました。

「やれることはやってみようかなっていう感じで進めてます」

<描き方の違いをぜひ卒業・修了作品展の会場で>

Ι試行錯誤しながら描く

坂本さんにとって卒業制作(卒制)の230cm×180cmという作品サイズは初挑戦。色々試行錯誤があったようです。

――初めて描く大きな作品。大変だったことなど教えてください。

「なかなか思ったようにいかず、『画面がもつか』とかのやりとりもありちょっと難しかったですね」

――画面がもつ?

「なんていうか…単調にみえても『もっている』ところはあるので『単調=もってない』ではなくて。手つかずだったり未完成にみえたら『もってない』かな。他の画面との比較にもなりますが」

作品の横にスケッチを見つけたとびラーからこんな質問が。

――こちらは習作でしょうか?現在の作品とずいぶん違いますね。描きながらイメージが変わってきていますか?

「そうですね。自分の好きな絵の具や偶然できた色がよかったりするので、そちらに重きを置きながら(描いています)。これはかなり(初期の)イメージすぎて、もはや気にしていない(笑)画面がよくなる方に進めばいいかなと、いじりながら考えてます。」

――卒制に取り組み始めたのはいつ頃ですか?

「夏休み途中の9月くらいから練り始めていました。10月になって『なんか違うな』と(自分でも)思ったり、先生のアドバイスもあって、考えやモチーフは変えず配置とかをガラッと変えてみました。10月半ばに入ってから描いてます」

「時間もなかったんで、イメージができたら大きな下絵に移って、微調節したり位置関係を直しながら直接描いていきました」

<初期に考えていたという、部屋の中でくつろぐ人物がいる日常風景のスケッチ>

――こちらのスケッチは、キャンバスなど坂本さんご自身を想像させるものも描かれていますね。それと比べると今の作品はずいぶん客観的ですが、その作業は難しくなかったですか?

「特には。客観視することは好きなので、難しいとは思いませんでした」

――色の計画や構成などは事前にきっちりされてるんですか?

「基本は本物寄りで描きます。形や色をめちゃめちゃ変えて、本物からかけ離れていくというのは苦手。ちょっと変えたいとかこうした方が良いなという時、色を変えるぐらいです」

――卒制の進捗状況は?

「昨日は90%ぐらい完成のつもりだったけど今朝見たら70%後半くらいかな。特技なのか自分の中の完成度とかっていうのが、頭のどっかにあるんで、それとパーセンテージを比較して。でもほかが進んだことで足りてなくなって、下がってみえたり」

「詰めの作業に近くはなってくるんですけど、まだ自分の中で終わりって感じはないですね。1個1個は面白いんですけど、親和性が描かれてなかったりと完成し切れてないっていうのがあります」

Ι表現方法を探した4年間

日本画との本格的な出会いは藝大入学後だった坂本さん。チューブに入った絵の具とは違う、岩絵の具の粒子感や物質感に魅力を感じ「日本画の魅力=岩絵の具」とも仰っています。

――色はご自分で作るのですか?

「基本混色して色を作っています。やっている人はあまりいないかもしれません。微妙な色味を表現したり、大きさの違う粒子の岩絵の具を混ぜることで、塗るときのまぜこぜした質感を出したいですね。」

「量の調整が苦手で」と苦笑しながら、整然と並べられた岩絵の具を小皿に出して混色のやり方を見せてくださった坂本さん。混ぜた岩絵の具に溶かした膠を入れて絵の具は完成。使う時は水を足し、色を重ねるときは上の層ほど水の量を多くするそうです。

<並んだ小皿は坂本さんが作り出した色>

―― この4年間どんなことにチャレンジされましたか?

「ここ3年間は表現の模索だったり、今につながってくることを中心にやってました。3年間でいろんな表現方法を探して見つけて、それがまだ続いているしこれからも続いていく感じ。そうあるのがいいなと思っています」

「こういう技法をやりたいと思ったら一旦それで試して。失敗は失敗でいいやと。ただあんまり成功例が無いっていうか…そういう感じで過ごしてますね(苦笑)」

「完全に『終わった』っていうのは最近描けてないです。3年生の時はたぶん1枚ぐらいかな」

――ずっと続けて行く途中だから、試していく、チャレンジできる時間とご自分では捉えられてる気がしました。

「そういうところで、題名《モラトリアム》とも繋がっているんですけど…引き出しを多く作っておく時期ですね」

――自分の引き出しが全部1つの作品の中に親和性を持って収まったら?

「それがたぶん完成です。そこ目指して頑張っています」

<とびラーからの質問に真摯に答えてくださった坂本さん>

――藝大卒業後は?

「大学院への進学希望です」

――次は院で、今のチャレンジを続けて自分の本当にやりたい事を掘っていく感じですか?

「もう最悪(院には)そのまま(課題を)持っていってもいいくらい」

Ι卒制の裏モチーフは「水」

話は再び目の前の作品に戻ります。

――人物は水に浸かってるようですが?

「水は、イメージですけど時間の流れという表現の意味合いを持たせながら描いていて。最初言ったモラトリアムのところに通じています。自分は曖昧というかまだ決まってない状態だけど時間としては進んでいく。そんな意味合いを込めながら、水はかなり意識しながらいろんなところに入れてますね」

「浴槽からあふれている水は、絵の具に使う水の量を多めにして描いていて。そういうところも含めて、裏モチーフという感覚の(もう一つの)主題として水っていうのは扱ってます」

「フローリングの木目も、感覚的に水っぽく見えるって感じて描きました。模様、年輪とかが波の軌跡みたい見えて面白いなって。そのイメージを水と融合できないかな、と試してみました。それなら家の中が水浸しになっても。と発想を広げてみました」

「水が世の全てというか。普段意識されないけど、必要不可欠なもの。案外こういうとこに水の作用があったりするのかな」

浴槽からあふれる水を描く技法、フローリングの木目と重なる水のイメージ、水と時間の関係…お話からこの作品にとって「水」が重要なモチーフであることがわかりました。

最後に、卒業・終了作品展に来場される方に「ぜひここをみて欲しい」というところを伺いました。

「完成したら全部見て欲しいです。いろんなこと試してるんだな、って感覚を少しでも持ってもらえれば。表現に重きを置いているので、いろんな表現だったり質感を描いてるんだな、というのを観て貰えると描いた甲斐はあるかな、と思います」

「絵を描くという道は定まっている」と仰る坂本さんは、既に目指す方向を示す羅針盤を手にされているようです。自分を客観視し自らの表現を探求する姿は、ストイックなアスリートと重なりました。

提出までの日数が残り少ない中のご対応、ありがとうございました。4年間の挑戦の集大成である《モラトリアム》。東京都美術館の展示室で拝見するのを、楽しみにしています!

<最後に記念撮影!>

インタビュー&執筆:石山敬子・細谷リノ・遊佐操

アートを介して多くの人たちと関わり、素敵な時間をたくさん共有できていることに感謝しています(石山)

藝大生インタビューは、とびラー冥利に尽きる時間。3年連続で貴重な機会をありがとうございました(細谷)

2022.01.27

2021年12月27日。修了作品の最終審査を目前に控え、どこか慌ただしい取手キャンパス。忙しい時期に私達・とびラー5人をこころよく迎え入れた菅谷杏樹さん。菅谷さんは、2019年より東京都西多摩郡檜原村にある築150年の古民家に居住し、養蜂、養蚕、農業を実践しながら、制作活動を行っている。檜原村での生活は、まず家を直すことから始めたという。生活・制作拠点を整え、満を持して制作された修了作品《霧を縫う-Sew the haze》藝大入学から檜原村での生活、お祖母様のご実家で養蚕を行っていたという自身のルーツに影響を受けて制作された修了作品への思い、修了後の展望をうかがった。

―なぜ藝大に入学されたのですか?

「美術史が昔から好きで。美術から各時代・各土地の人間がどんなことを考えていたのか、どういった感覚だったのかを実践的に学びたいと思い、高校卒業後、絵画修復・保存の道に進みました。

長い年月を経て劣化した作品を発表時の状態に近づける絵画修復・保存は、もちろん必要な分野です。ですが、絵画修復・保存を学んでいくなかで、作品が風化していく、自然に還っていくことをおもしろいと捉えるようになり、自分が目指す道とはちょっと違うなと思う部分がありました。そこで絵画修復・保存の道を離れ、原点に立ち返り、美術史を学ぶべくドイツに留学しました。ドイツで2年、美術や哲学を学ぶなかで、インスタレーションに興味を持ち、学びたいなと思うようになりました。ただ、どこの大学で学んだらよいのかわからなかったので、帰国後、瀬戸内国際芸術祭で制作ボランティアをしながら、作家のみなさんに、私のやりたいことが実現できそうな、おすすめの大学はどこかをうかがいました。そこで東京藝術大学美術学部先端芸術表現科をすすめられまして。

芸術祭終了後、そのまま藝大に受験票を出して、今に至るという感じですね。」

―高校から藝大を目指して、入学されたというわけではないのですね。現在は古民家で暮らしながら制作されていますが、それは偶然なのでしょうか?それとも何かきっかけがあるのでしょうか?

「私はもともと、農業や養蜂に興味がありました。学部生の時から畑を借り、農業をやってみたり、取手キャンパス内でミツバチを飼い、卒業制作を行ったりしていました。生活と創作、そして養蜂や農業を同じ場所で行いたいと思うようになり、それに適した場所を探していたところ、檜原村に行き着きました。」

―檜原村の古民家での暮らしはいかがですか?

「私が暮らしている古民家は、築150年で、本当にボロボロでした。柱も腐っていて、床も抜けていて…。修士課程を2年間休学して、家をまず直しました。

檜原村は、すごい山奥で、暗くなると、何も見えなくなってしまう。他の動物は外の状況が、自分以外の動植物がどこで何をしているかが見えているけれど、人間だけは何も見えない。火を焚かなければ、死んでしまう。ちょっとしたことから人間は非常に弱い、無力な存在だなと感じさせられます。

山で人間は、動物や植物、異種と共生しなければならない。自身の音や匂い、身体性を否応がなく共有する。都会では同種である人間に囲まれて生活しているため、なかなか気がつきませんが、山では自身の身体性を再認識するとともに、人間優位ではない世界の存在を日々感じています。

人間中心である現代において、私は異種と新たな関係性を築く必要性を感じています。ただ昔に戻るのではなく、彼らと共生していた時代、昔を見つめ直すことで、新たな関係性を築きたい。異種、とくに家畜化された生き物と人間の関係のありかたを制作から模索し、次の世代に繋いでいけたらと考えています。」

―なぜ今回、養蚕を修了作品で取り上げたのでしょうか?

「はじめから養蚕を修了作品のテーマとして取り上げると決めていたわけではなく、檜原村への転居、祖母から養蚕を行っていた高祖母のエピソードを聞いた、という2つの事象のタイミングが重なったことから、今回の制作に至りました。

檜原村は戦前までは養蚕が盛んに行われていた場所で、私が暮らしている古民家でも養蚕が行われていたことがわかりました。そこから私が今、暮らすこの家で、昔はどんな風に養蚕を行っていたのだろうと想像するようになり、養蚕のことを少しずつ調べていくようになりました。

また今年の3月に他界した私の祖母の実家でも養蚕を行っていたことがわかりました。祖母が亡くなる前に、養蚕を行っていた祖母の祖母、私にとって高祖母にあたる人、が繭を口に含み、口から糸を出して、それを巻き取る光景を目にしたという、祖母の幼少期、4歳ぐらいの時の記憶を話してくれました。私はその光景を不思議に思い、繭を口に含み、糸を巻き取る行為についても調べるようになりました。」

―実際に蚕も育てられたのですよね?蚕を育ててみて、いかがでしたか?

「大変でした、とても…。私は初心者だったので、1回に50〜70匹を育てることを何回か行ったのですが…。蚕は非常に手間が掛かる、なかなかわがままな生き物で、餌として新鮮で濡れていない桑の葉をこまめにあげないと死んでしまう。体に光を当ててもいけない、温度湿度管理にも気をつけなければいけなくて…。

蚕は、人間が快適だと思う温度湿度で過ごすことが最適な生き物で、昔は人間と同じ居住空間のなかで育てられていたそうです。この手間が掛かる養蚕を、高祖母の時代には40%近くの農家が行っていたことを知りました。昔の人達の大量の虫を育てて一緒に暮らすという異種への距離感、彼らが異種との密接な暮らしを受け入れていたことが非常に興味深いなと思いました。

養蚕は「お蚕様(おこさま)」と称され、聖徳太子も「子どもを育てるように、蚕を育てなさい」という言葉を残していています。

近代以前、蚕は多くの人間にとって近しい生き物であった。一方、現代、多くの人間は蚕だけでなく、虫を子どものように育て暮らす感覚をあまり抱かないのではと思います。その隔たりから、私の創作テーマである家畜化された生き物と人間の関係についても改めて考えました。「家畜」と聞くと、人間が搾取している印象が強いし、そういった側面が実際にあると思います。この搾取構造は必ずしもいいものとは言えず、変えるべきだと思います。

しかし馬や牛を見ると、原種は絶滅しているけれど、家畜化された種は人間による種の繁栄に成功している。もはや可哀想だとか、私達人間が抱く一元的な印象だけで、家畜化された生き物と人間の関係は捉えることができないものになっていると考えながら、作品を制作しました。」

― 修了作品《霧を縫う-Sew the haze》(とくに映像、壁に掛けられた喪服に関して)を紹介しながら

「高祖母は祖母が9歳の時に亡くなりました。

今回、高祖母が幼い孫である祖母にむけて残してくれた喪服を私が着て、こちらの映像に出演しました。この喪服は、高祖母が育てた蚕の糸から作られています。私は、蚕が繭を作るまでの行為と高祖母がこの喪服を作った行為を重ねて捉えています。

蚕が口から体液を外に出し、外に出された体液が繊維化することで糸となり、やがてその糸が繭へとまとまるように、祖母は繭を口に含み、その祖母の唾液が含まれた蚕糸が外に出され、紡がれ、喪服となった。この喪服は、いわば高祖母にとっての繭であると。

私は、祖母の葬儀で初めてこの喪服を身に纏ったのですが、不思議な感覚に包まれました。そこで私は高祖母の行為をなぞるように、繭を口に含み、外に出す行為を映像に残したのですが、これは高祖母と蚕が近しかった感覚を体感的に理解すると同時に、私もまた次の世代に自分の繭を残したいと思ったからです。なので、あえて今回はこの糸で何かを作るのではなく、糸だけを残して、作品としました。」

―映像制作で苦労されたり、悩まれたりした点はありますか?

「私は今回初めて映像作品に出演しました。それに関して葛藤がありました。本当は制作だけで、映像出演はしたくなくて、他の方にお願いしようかなとも思ったのですが、この映像は私の家族のお話なので、私が高祖母を演じることに必然性を感じて、出ることにしました。

実はこの撮影はすごく難しくて…。暗い部屋で黒い喪服を着て、細い糸をうまく光らせることができず、何回も撮り直しました。糸を光らせるためには部屋を暗くする必要があるけれど、あまりに暗いと、今度は喪服が同化して見づらくなってしまう。私の映像技術では難しかったです。」

―ご自身が育てた蚕が作った繭から糸を紡いで作品を作られた思い、感想はいかがですか?

「卒業作品でミツバチを扱った時にも感じたのですが、私だけでは確実に作れないものを作ってもらっている、私一人が完全にコントロールすることはできない生き物に関わる作品制作のプロセスが私にとっては楽しかったです。

ミツバチの時同様、蚕を飼いだした時も私が蚕をしっかり飼えるのか、どういう感情が湧くのか、全く未知数の段階ではじめました。実際に飼い、養蚕について調べていくなかで、昔の人が抱いた“お蚕様”、子どもを育てるように蚕を飼う感覚を確かに実感し、養蚕はこの心理的な近さがなければ成り立たないものだなと思いました。高祖母が繭を口に含んだという行為もこの距離感でずっと暮らしていたのならば、自然な流れによるものだったんだなと納得できるようになりました。」

―家畜化された生き物のなかでも、ミツバチや蚕、虫を作品に取り上げられてきたのはなぜでしょうか?

「哺乳類は比較的コミュニケーションがしやすいため、家畜、家族として受け入れられやすいと思いますが、虫はコミュニケーションがしにくく、異種としての印象が強いと思います。虫とどのように繋がり、家畜としてきたのか、それが非常に興味深いなと思い、作品に取り上げるようになりました。」

―お祖母様もまた養蚕を行われていたのでしょうか?

「いえ、行っていません。ただ高祖母の繭を口に含んだ行為は、本当にあったことか、それとも祖母の記憶違いなのか、気になって、親戚にも確認しました。親戚はみな「見たことがある」と言っていて。ただ見たことはあるけれど、それぞれ、高祖母の行為に対する意見が異なりまして。「あれはただの子どもの遊びだ」、「そうやってちょっとした縫い物をしていた」という人もいて。本当のところは分からず。他にもいろいろな史実資料を調査したのですが、祖母のような行為をしていたという記録は見つけることができませんでした。

「日本書紀」には養蚕起源神話が残されています。月夜見尊(つくよみのみこと)は、天照大神(あまてらすおおかみ)に命じられて保食神(うけもちのかみ)を訪ねました。保食神は自身の口からごちそうを出して、月夜見尊をもてなそうとしました。しかし月夜見尊はごちそうではなく汚れた吐物を出されたと思いこみ、保食神を殺してしまいます。天照大神は、月夜見尊に代わって天熊人(あめのくまひと)を殺された保食神のもとへ派遣したところ、保食神の体の各部位から牛や馬、さまざまな穀物が生まれており、繭からは蚕が生まれたことがわかりました。天熊人は天照大神のために保食神から生まれたものをすべて持ち帰りました。そこで天照大神は蚕を口に含んだところ、口から糸を引き出すことができ、ここから養蚕がはじまったとされています。この起源から考えるならば、高祖母の行為もありえなかったものではなく、起源に近い行為であったのかなとも思うようになりました。」

―学部から大学院前期課程まで8年、藝大で過ごされてみて、いかがでしたか?

「長かった…。ともに制作して、いろいろ言い合える仲間ができたことはかけがえがないですね。やっぱり同期生、一緒にやってきた仲間が、私のやってきたこと、やりたいことを一番わかってくれる。「こうしたいなら、もっとこうすればいいんじゃない?」と的確にアドバイスをくれることはありがたいです。」

―修了後の展望は?

「修了後も引き続き檜原村を拠点に活動していきたいです。檜原村では『ひのはらアートプロジェクト』という現代アートの展覧会が今年初めて開催され、私も作品を出展しました。今後もこのプロジェクトに出展したり、現在の家はすごくいいロケーションなので、お宿を営めたらと思ったり…。

檜原村を一時的な祭が開催される場所としてではなく、細く長く、そこにいくと誰かが何かをやっている状態にしていけたらと考えています。」

—インタビューを終えて

お話を聞けば聞くほど、菅谷さんが描く世界に魅了され、「もっともっとお話を伺いたい!菅谷さんの他の作品も見てみたい!」と思った1時間半。私達とは異なる視点で、この世界を捉えている菅谷さん。一度、菅谷さんの目になってこの世界を見てみたら、どんな風に見えるのだろう。養蜂、養蚕、農業も実践し、作品制作にとどまらない菅谷さんの活動。彼女の今後が楽しみでたまらない。

(インタビュー・文・とびラー)

取材:有留もと子、安東豊、佐々木杏奈、竹中大史、松本知珠

執筆:松本知珠

9期、活動2年目のとびラーです。

私も幼少期に蚕を飼っていたことがあります。蚕が小さい箱のなかで立てていた「カサカサ、カサカサ…」という音は今でも耳に残っています。山と海に囲まれた伊豆で育った私は、登下校中に猿や野犬、ヘビなど様々な動物と遭遇したこともあります。台風が発生した時には、家から見える波の高さに驚き、安全な場所に逃げたいけれど逃げることはできない…、なんとも言えない恐怖を感じたこともありました。菅谷さんの作品とお話から、いつもは気に留めていない幼少期の記憶がふわっと浮かび上がりました。ぜひ菅谷さんの作品を実際に鑑賞し、多くの方にも、「いま・ここ」を離れて、自分自身しか思い描くことのできない情景を描いていただけたらいいなと思っています。(松本)

2022.01.27

第7回鑑賞実践講座|「1年間のふりかえり・この活動の目指すところ」

日時|2022年2月14日(日)13:30〜16:30

会場|オンライン

講師|稲庭彩和子(東京都美術館 学芸員・とびらプロジェクトマネジャー)、三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

内容|

・「作品選び」について

・1年間のふりかえり・この活動の目指すところ

―――――――――――――――――――――

今年度の鑑賞実践講座最終回となる第7回では、稲庭彩和子さん、三ツ木紀英さんを講師に迎え、あらためて1年間の学びと実践をふりかえり、この活動の目指すところについて、みなさんで考える時間になりました。

稲庭さんからは、歴史的な流れの中で「対話的な学び」が必然性をもって生まれてきた背景について、また、ミュージアムが今なぜ「民主的な対話の場」として価値づけられようとしているのかについて、とびらプロジェクトのあり方と結びつけてお話しがありました。

とびラーは、稲庭さんからの話を受け、「とびらプロジェクト」で対話的に学び、アートを介して民主的な対話の場を生み出していく活動がどんな意味をもつのか、あらためてこの「活動」の目指すところについて、この1年の体験をもとに話し合いました。

とびラーは、1年間の講座やとびラボやプログラムでの活動の中で、とびラー同士やプログラム参加者とともにモノを見つめ、対話する実践を繰り返してきました。

その中で、固定化しがちな一方向的なモノの見方に自ら気づき、

他者と一緒にさまざまな視点からもモノをみつめる楽しさや、

そこから生まれるウェルビーイングな状態を実感したとびラーも多かったと思います。

後半は、2〜6回の講座を担当してきた三ツ木さんと、稲庭さんによる対談を行いました。

コロナ禍で一般化したオンラインでの作品鑑賞とホンモノの作品を前にした鑑賞との明確な違いについて、また、アートを鑑賞することの魅力の本質について、実感をもって語られる三ツ木さんと稲庭さんのトークにとびラーが耳を傾けました。

講座の間、Zoomのチャットには、とびラーからの声がたくさん届けられました。それぞれの体験から講座での学びを振り返る言葉の数々に、とびラーが一年間体験してきた場の一つ一つが「民主的な対話の場」となっていたことを実感できる最終回でした。

オンラインでの学びと、美術館での実践の積み重ねてきた2021年度鑑賞実践講座、これにて解散です。みなさん、ありがとうございました!

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2022.01.25

12月23日、年末にしては暖かな日差しの東京藝術大学取手キャンパスのバス停で小佐川さんと落ち合ったのは、とびラー4名とスタッフ1名。校舎内に入り奥まったアトリエの扉を開けると、床に置かれた絵と色とりどりの絵の具皿が目に飛び込んできました。小佐川さんには、1月28日から始まる卒業・修了作品展に向けた締め切りが迫るなか、私たちの質問に笑顔で真摯に答えていただきました。

―まずは自己紹介をお願いします。

出身は、北海道の旭川です。小さい頃から絵を描くことが好きでした。学部は金沢美術工芸大学で日本画を専攻していました。日本画を専攻した理由は、美大受験の際に日本画専攻だと水彩画を描くのですが、油絵よりも水彩画が好きだったからです。今もスケッチは水彩画でしています。大学院から藝大の美術教育に入りました。美術教育に来たけれど教員免許は持っていませんし、研究内容も美術教育とは関係ありません。じゃあ、どうして来たかというと、色々な専攻の人がいて、フラットに芸術ってなんだろう、教育って何だろうと考えられる場所だと思ったからです。

―インスタグラムの写真を見ると、家具や、缶詰のカンなど家の中のものをモチーフとした作品が多い印象ですが、何かこだわりがあるのですか?

他人の部屋を描くのが趣味なんです。(スケッチブックを見せてくれながら)人の生活に合わせて絶えず動き続けるモチーフに魅力を感じています。他人の部屋を観察していると、配置の癖に気が付いたりして、人となりが見えて面白いと思いました。私と同世代の部屋を中心に15軒ぐらいは訪ねたでしょうか。半日ぐらいかけて、彩色までその場でさせてもらっています。

―修了制作の作品について

作品タイトルは『矩形の外』です。タネ明かしをすると、この作品は絵がはけた(搬出された)後の絵で、元々は中央の空間に絵がありました(実は壁に立てかけてあった『ほおずき』がその絵だそう)。作品の中には描かれていませんが、中心にあったはずのものがこの絵の主役みたいなものだと思っています。今はまわりに散らかっている絵皿など、絶えず動いていくものにインスピレーションを貰いながら、描き進めているところです。絵を描いている現実世界から、絵の中にフィードバックしていく過程が楽しいです。現在のところ、トータルの制作時間は1ヶ月。絵と対話する中で構図や色を整理して描いています。

壁に立てかけられた、左から二枚目が「ほおずき」

―日本画の画材

絵皿に出した顔料を温めた牛の膠(にかわ)で溶いて、絵の具をつくります。金沢にいたときは寒さで膠がすぐに固まってしまいましたが、取手の寒さはそれほどではありません。(所狭しと袋や小瓶に入った顔料が散らばったあたりを見回して)顔料はここに何色あるか、ちょっとわかりません。石をトンカチで砕いてすり鉢で粉々にし、水に沈殿させることを繰り返すと、粗さの異なる絵の具ができて面白いんですよ。現在は購入した顔料で描くことがほとんどです。支持体の和紙は楮紙(こうぞし)が多いですね。和紙のふわふわな質感がとっても可愛いなと思っています。今回のパネルは大きいですが、水貼りは一人で行いました。

―どういうふうに絵画を描いているのでしょう?

小さなプロトタイプみたいなものを作ってから、気楽に描いたスケッチをきっかけにしてスタートするのが好きです。最初から力作を描こうとするのではなく、力を抜いて気軽に取り組みたいと思っています。締め切りに追われて辛い時もありますが、やっぱり描いているときは楽しいです。普段はラジオを聴きながら描いています。絵をどこで終わりにするかは、絵を描く人間にとって永遠のテーマですかね…。とりあえず、締め切りというゴールに向かいます(笑)。この絵を描く時はスタイロフォーム(発泡断熱材)に乗りながら座布団に座るような格好で描いています。

―好きな作家はいますか。

画家の神田日勝が好きです。日本画を描いていると、出身地や日本人としてのアイデンティティを問われることがありますが、神田日勝は私と同じ北海道出身でもあるため、好きになりました。ベニヤ板に油彩で絵を描く神田日勝は、馬の作品が有名ですが、画室のシリーズがあるんです。私は学部の卒業制作でも自室のアトリエを描きましたが、そのころから気になっている作家のひとりです。

―どのような修士論文を書かれたのでしょうか。

絵画の空間表現について調べて論文にしました。私達が見てリアルだな、うまいなと思う絵は科学的な遠近法とか立体視が使われて描かれていると思います。例えばビルを見上げた時の傾きをどう表現するか。今では当たり前となっている空間を表現するための手法も、人の長い歴史の中で発見されてきたものです。昔の人には世界がどうみえていたのか、ということに興味がありました。昔の日本の古典絵画は、人の顔がベタッと描かれ、建物も全部斜めだったりして、その違いもどうして起こったのか。東洋と西洋では空間のリアルさを追究する過程もだいぶ違っていて、その違いもどうして起こったのだろうと考えながら論文を書きました。こうみえるという思い込みや正しさが先行してしまい、昔の人が本来みていたような見方ができずに悩みました。美術教育の専攻ですが、理論研究も一つの教育と解釈しています。どのように知見を活かしていけるか、これからも考えていきたいです。

―今まで制作してきた中で、お気に入りの作品はありますか。

やっぱり学部の卒業制作です。今制作している絵と似ていますが、当時は使い慣れたアトリエを描きました。シミや絵の具の溢れた跡や同級生の制作スペースもあるなかで、丹念に描き上げました。とっても上手い作品というわけではないと思いますが、アトリエで過ごした時間も描いているようで、思い入れのある作品です。もしも絵を手放すことになったら、買ってもらうのは有り難いですが、ひとつひとつの作品に時間をかけて制作していて愛着もあるので、嬉しい反面切ないです。

―これからについて

一般企業に就職が決まっていて、働きながら絵を描いていくことにしました。仕事と描きたいものは完全に分けたかったからです。これからも作品を公開していきたいと思っています。

小佐川さんの他の作品が見られるインスタグラムアカウントはこちら:@osagawa0

■インタビューを終えて

制作中の絵をみる機会はほとんど無いので、インタビューは貴重な時間となりました。修了制作は、今回話を伺ったアトリエそのものが描かれているので、制作途中であっても細部までよりリアルに感じることができました。時間の経過とともに絵の制作過程を動画で追っても面白そう。小佐川さんの作品には、繋がったストーリーがそれぞれあるようなので、いつかラフスケッチから、全ての絵を並べてみてみたい、そんな気持ちになりました。

実は、とびらプロジェクトの「鑑賞実践講座」で「対話型鑑賞」に出会っていた小佐川さん。(東京藝術大学の履修科目「美術鑑賞実践演習」では、とびらプロジェクトの鑑賞実践講座を履修することができる。)これまでの美術教育での学びとはことなる作品との関わりに衝撃を受けたとのこと。作品のプロフィールによらない”様々なバックグラウンドを持った複数人で作品をじっくりみて話して、作品と関わりを持つ”ことが、作品への深い理解につながる。この経験をしたことから、展示室で自分の作品をみている方を見かけると、「この人は何を思っているのだろう?」と気になる様になったとか。自分の作品で対話型鑑賞がうまれたら面白いかもしれないと語ってくれました。

卒業・修了作品展でどのように作品が展示されるのか、今から楽しみです。みなさんも作品を前に様々な思いを巡らせていただければと思います。

取材:岡庭正行、朴咲輝、篠田綾子、三宅典子(アートコミュニケータ「とびラー」)

執筆:岡庭正行、朴咲輝、篠田綾子、三宅典子

編集:三宅典子

定年退職し、ボランティア活動、新しい学びや農業に取り組んでいます。インタビューでは面白い、好き、楽しいという言葉が何度も出てきて、本当に描くことが好きなんだなと感じました。(岡庭正行)

NPO法人にて保育園運営業務に従事。インタビューでは自身の好きなことに真っ直ぐ取り組み続ける作家の姿に胸を打たれました。子どもも、親も、「自分の好き」とじっくり向き合える機会を作り続けたいです。(朴咲輝)

とびラー1年目です。描くことを仕事にするのではなく、仕事と描きたいものは完全に分けたいとのお話しが、ずっと絵を描いていく人なんだなと印象深かったです。(篠田綾子)

仕事では、小学生に図工を教えています。小佐川さんの絵画と現実世界の境界が曖昧になるような感覚にワクワク。子どもたちにも紹介したくなりました。(三宅典子)