2021.01.28

花瓶をたたき割るシーンから始まるショートフィルム『UNBROKEN』。【金継ぎ】をテーマにした、このショートフィルムのプロデューサーでもあり出演者でもある、クレメンタイン・ナットールさん。彼女にお話をうかがうため12月4日、東京藝術大学取手キャンパスに、黄星・内田淳子・石毛正修・安藤淳4名のとびラーで向かいました。ショートフィルムの中では終始、厳しい表情だったクレメンタインさんでしたが、寒い中、私たちを笑顔で出迎えてくれました。

―はじめまして

「今日は、よろしくお願いします。クレメンタイン・ナットールです。私は英国の出身で、国費外国人留学生として日本にはもう4年近く住んでいます。日本に来る前は、英国で彫刻、建築の保存修復の勉強をしていました」

―保存修復に興味を持ったきっかけは?

「高校を卒業したとき、自分が何をやりたいか? まだはっきりと分かりませんでした。なので、18歳で高校を卒業した後、そのまま大学に進学するのではなく、1年間旅に出たんです。世界中を旅して、興味を惹かれるものをたくさん見ました。その中で、私に多くのことを語りかけてきたのは建物やその装飾でした。そして、旅の途中で保存修復作業をしている人たちに出会い、モンゴルでは壁造りのプロジェクトを手伝いました。ドライストンウォーリング、壁造りですね。歴史的に重要な壁の保存修復を手伝いました。その時、『ロンドンに戻ったら修復の勉強をしよう』と思ったのです。初めは石彫、それから木彫を勉強。その後しばらく建築物の保存修復を勉強して、建築の保存修復の修士号を取得しました」

―日本に興味を持たれたのは?

「マーガレット・ベロディ先生がきっかけです。彼女は、英国の大学で修士課程にいたときの日本美術の先生でした。先生が退職される最後の年に先生の授業をとりました。当時先生は80代でしたが、人生を通じて日本の漆をとても愛している方でした。このベロディ先生のご家族の奨学金で2007年、初めて日本に来ました。日本を紹介してくれたのは先生ですし、日本に対する先生の愛や情熱を私が引き継いだのだと思っています。残念ながら、数年前に亡くなってしまいましたが、西洋で漆に携わっている人なら誰でも先生の名前を知っています」

―【金継ぎ】もその時に?

「そうですね。【金継ぎ】の発祥の地は日本です。ただ【金継ぎ】という保存修復の考え方は、西洋の保存修復の考え方とかなり違います。【金継ぎ】では、作品の歴史がよく見えるように保存修復し、保存修復作業をしている人は、隠れているというより作品が伝えるストーリーの一部になる。日本には長い歴史を持つ素晴らしい漆という伝統があり、それは【金継ぎ】という芸術の発展にとって非常に重要です。でもそれだけではなく、【金継ぎ】は景観との文化的つながりという点でさらに深い意味があると思います。動き変わり続ける景観の中で生活することから、くるものだと。私は日本に来て初めて地震を経験しました。自分が立っている地面が動く、という経験は本当にショッキングなものでした。でもそれは、日本の文化の一部でしょうから、日本人と大地や景観との関係は、英国人との関係とは異なる、はるかに多くの要素が絡み合ったものになるはずで、日本人は大地に対して大きな敬意を抱いているのだと思います」

―【金継ぎ】のように目に見える形で修復・修理するという考え方は、英国では馴染みがないものですか?

「英国では、修正箇所を隠そうとしてきました。でも、最近は変わってきているようです。東西のコミュニケーションが増えたためかもしれません。目に見える形、判読しやすい修理に対する関心が高まっています。英国の保存修復の方法では、何が起きたかを理解できることが重要です。でも【金継ぎ】では、修復家は何が起きたかを理解できるだけでなく、修復家も作品に貢献する。そこが、英国と少し違う点です。英国では保存修復する人はオリジナルの作品に対してものすごく敬意を払おうとします。時間をさかのぼって作品が作られた日付について熟考し、その瞬間に敬意を払います。【金継ぎ】では、修復家が自分の意図や表現を加えることができるのです」

―そのお話をうかがった上で、クレメンタインさんの破壊から始まるショートフィルム『UNBROKEN』は、やはり衝撃的でした。

「私は穏やかな人間なので、あの暴力的な瞬間は、とても不安に感じました。でも同時にあのショートフィルムは、あの瞬間があるからこそ存在できるということもわかっていました。何かものが作られて修復される、というサイクルの中では常に変化の瞬間があります。そしてショートフィルムの中で、それは壊れた瞬間なのです。修復作業で非常に大事なことは過去に戻って、その瞬間をさまざまな角度から調べることです。過去に戻ってその瞬間を調べなおし、前に進む手段として理解するために、さまざまな視点から作品を見て考えるのです」

―「過去に戻って」というお話で、2009年に手がけられたウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂の彫刻プロジェクトは、いかがでしたか?

「ウィンザー城のプロジェクトは非常に珍しいものでした。なぜなら、交換されたグロテスク(中世ヨーロッパの教会建築の装飾に見られる奇怪な生物の彫刻をグロテスクと呼ぶ)の状態が悪くなっていたので。おそらく、オリジナルを交換したビクトリア時代の人たちが、選ぶ石を間違えてしまったのです。なので、もともと、どんな石が使われていたか全くわかりませんでした。でも、芸術家として参加するのにワクワクするプロジェクトでした。新たなグロテスクを自由にデザインできたのです。でも、そこにものすごく大きな違いがあるとは思いません。『保存修復』と『芸術』との間の橋渡しをするときにやるべきことは、いつだって、深く考えることですから。『そこに何があったのか』『次に何がくる可能性があるのか』をよく考えること。ウィンザー城の場合は、デザインを考えついたのは私ですが、15人のメンバーで構成される委員会が、そのデザインが適切かどうか決定しました。作品を大事に思っている関係者と、その場所や作品の歴史との間にコミュニケーションがあるという点で共通しているんじゃないかなと思います」

Phoenix Grotesque (Windsor Castle)

―クレメンタインさんのこれまでを、うかがってきましたが、クレメンタインさんの今、そして次は?

「今いる東京藝術大学のグローバルアートプラクティスという専攻では、自由に私自身の興味と願望に従って、作品に取り組むことができています。興味をひかれ、魂に話しかけてくることだけを作品にするという、大きな自由。でもその自由は、私がこれまでやってきた、いろんなことの中から生まれるものです。修了制作は【金継ぎ】のことを考えて、始めました。【金継ぎ】について考える必要もなかったのですが『私はまだ【金継ぎ】について考えたいだろうか?』と自問したら、『【金継ぎ】でなければできないことがあるなら、そうしなさい』という答えが返ってきたのです」

―修了制作のタイトルは、もう考えてらっしゃいますか?

「『熊野』になると思います。日本の自然は、どこに行っても、ほんとに素晴らしいですよね。私は山がほとんどない国から来たので、子供のころ山を見たことがありませんでした。山に囲まれて暮らすことは、日本での暮らしの素晴らしいことのひとつです。こういう作品の割れ目を見ていると、山と人々との信仰によって作られた古代の道を思い出すんです。どちらかが欠けても存在しません。

日本に滞在できる時間は限られているので、これから何をしたいか考えました。そして、歩きたいと。具体的には、熊野古道を歩きたいと考えています。熊野古道は伊勢神宮へ、つながっていますよね。伊勢神宮は、保存修復の考え方や【金継ぎ】に対しても多くの貢献をしてきました。それと海。アワビとウニも作品の一部になります。それと私たちが漆の作品に多く使う貝を求めて海に潜る海女さん。そういう様々なこと・ものが、全部作品に集まると思っています」

―どんな修了制作となるのか、今から楽しみです。長時間、ありがとうございました。

「こちらこそ、ありがとうございました。アーティストとして、こういう風に誰かが訪ねてきてくれるのは、とても嬉しいです。だってアーティストとしての9割は一人で机に向かっているのですから。なので、こういった会話ができる時間がとても特別です。なぜ自分が作品を作っているのかを思い出すことができます。本当に貴重な時間でした」

―インタビューを終えて

まだ実家にいた頃、父親が使っていた抹茶碗に【金継ぎ】が施されていました。「なんで、目立つ金色?」と幼いながら思いつつ「大切なものを、次の世代に引き継ぎ、長く使い続けるためのもの」という理解をしていました。今回、クレメンタインさんのお話をうかがって、【金継ぎ】は「修理」「修復」の側面はありつつ、(オリジナルの作り手に想いをはせた)修復家の「表現」や「感情」が加わることを知ることができました(【金継ぎ】だからといって、金ではなく、黒でも赤でも!)。

「日本のアートは、もっと学ぶことがある」と話されていたクレメンタインさん。「旅は始まったばかり」という彼女のこれからを追い続けたいと思います。

(インタビュー・文/とびラー)

取材:黄星、内田淳子、石毛正修、安藤淳(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:安藤淳

時代劇と落語と焼き物が大好きな、7期とびラーです。来館される皆さんと、とびラーの仲間と、一緒に感じて一緒に楽しむ「とびらプロジェクト」の活動に、無限の広がりを日々感じています。

2021.01.28

12月15日、凛とした冬の空気が漂う取手校地。待ち合わせ場所の美術学部専門教育棟の大階段で、「おはようございます」と小柄で穏やかな雰囲気の加納紫帆さんが、今回のインタビュアーである4名のとびラーを迎えてくれました。

「上野はこわい(笑)」と、絵画科の油絵専攻の学部と美術研究科美術教育研究室の修士と合わせて6年間を取手で過ごす加納さん。卒業制作作品のこと、普段の制作スタイル、美術教育にかける想いなどを伺いました。

| 作品は自分の考えが出てきちゃうもの

インタビューは作品制作の現場であるアトリエにて。まず目に飛び込んできたのは、1月29日から開催される東京藝術大学 卒業・修了作品展に向けて制作中のカラフルな色調の大きな作品です。明るい色使いと大胆な筆致で構成された中に描かれた一人の女性。作品を前にした私たちの想像を掻き立てます。

<作品を前にインタビューは進みます>

―作品タイトルを教えてください。

「作品タイトルは“俟つ”です。“俟つ”というのは誰かを待っているということだけでなく、その行為の中にも希望や良いことなど、様々なものがあります。そういった広い意味での“俟つ”をひとつのテーマにして描けないかと考えました」

「日ごろもまつことが好きで、誰かと待ち合わせをするときには待ち合わせ時間よりも早く到着します。まっている時間、その時々によってドキドキしたりイライラしたり、長く感じたり短く感じたり、まつことによって呼び起こされるとらえどころのない感覚が気になっています」

<一つひとつの質問に丁寧に答えてくれる加納さん>

—エスキス(下絵)は作られますか?

「あまりしません。描き初めの段階では、ある程度の構図や元になる写真からどのように切り取るかは考えますが、最終的な完成予想図は作らずに描きながら次にどのように描いていくかを見つけていくことが多いです。1日中アトリエにいる場合でも実際に描いている時間は1時間もないくらいで、それ以外はスケッチブックにドローイングをしたりしながら考えています」

「作品制作をしていると、普段の生活の営みとして写真を撮ったり、記録や日記をつけたりしている中で自分が考えていたことが作品を通して出てきてしまっていると感じます。自分にとって作品は、思考をするための土俵なのだと思います」

<ドローイングを拝見!手早く描けるところがドローイングの良さだとか>

大胆な筆跡から身体を使って描かれる感じがします。とのとびラーのコメントに、「ぴょんぴょん」「はー、どはー」「うりゃ~」と言いながら描く時の真似をしてくれた加納さん。ゴムまりが跳ねるように体を動かす姿はエネルギーにあふれています。

—作品の中にある絵の具のしたたりのような偶発的な表現は、どこまで意図されているのですか?

「半々くらいです。ある程度狙っているところもあるし、そうなってしまったなというところもあります。完成予想図が見えていると描き出せなくなるので、意図しないアクシデントは大切にしています。アクシデントの結果が良くないものだとしても、そこからどのように乗り越えていけるかを考えるのが自分にとっての作品との関わり方なのかもしれません」

—大きな色面で描かれている感じがします。

「色で捉えて描きます。写真もあるので細かい描写は私がやらなくて良いと思っていて。受験生のころからモノを細かく描くよりは印象で描くというか、色でとらえる癖・見方があります。地元が愛知なのですが、そういう愛知の血」

<卒業制作作品の一部。大きな色面で描かれた中にしたたりが>

| 実家のはなれにあったアトリエは特別な場所

「愛知の血」という聞きなれない言葉が飛び出しました。詳しくお聞きすると、美術の道を志したきっかけや大学院への進学に関係がありました。

—愛知の血とは?

「カラーばんばん!色、平面!名古屋界隈のそういう作風です。教えてくださった先生の影響かな? 」

—では育ちは愛知?

「はい。大学進学で上京するまで愛知でした。高1から美大受験校へ通いだし、高3で「油画」を選択。趣味でミニチュアのドールハウスを作ったりしていたので、高2までは工芸もいいかな。と思っていました。(もともと)手を動かして作るのが好きです。多分話下手だったからだと思いますが」

—周囲の環境は?

「父は美大卒です。物心ついたころには描いてなかったのですが。でも、実家のはなれに父のアトリエがあり、画材に色々触れることができる環境でした。子どもの頃、アトリエは特別な場所と思っていて。たまに入ると油のにおいにドキドキしたりしていましたね。それが油画を選んだ理由かもしれません」

—制作に関してお父様のアドバイスはありますか?

「同じ分野をやっていると気まずいので、(自宅にいるときは)意識的に話さないようにしていました。今もあまり話さないし、向こうも言ってこない。でも、この分野に進んだことを喜んでいると思います。普段の仲は良いですよ」

—大学院へ進学されたのは、制作を続けたかったからですか?

「教育に元々興味があり、美術教育について学ぶために大学院では美術研究科美術教育研究室を専攻しました。もともと学校が大好きで、中学生のころから、将来は小学校か中学校の先生になりたいと思っていました。先生になりたかった理由は、最初は“普段は怖くて入れない職員室に先生になれば堂々と入れる”というささいなものでした」

—この先生が素敵だったという思い出はありますか?

「嫌な先生がいませんでした。かっこいいと思ったのは、美大受験予備校で教えてくださった先生です。作家として活動されている方で、生き方や言っていることが納得できるというか、やっているからこその言葉に説得力があって。もともと教育系大学への進学も考えていたのですが、予備校でこの先生に出会って、(教員になるために)ちゃんとしたいと思い藝大や美大で学びたいと思うようになりました。この先生に出会って今の私がいます」

「私にとっては、『尊敬する人 織田信長』のように遠くの人です。あの怖さは学校教育向きではないかもしれませんが、説得力や尊敬に値する何かはすごく大事だと思います。信じられる先生でなければ、指導しても伝わらないしやってもくれない。私の場合は、制作を続けることが(私自身の)強さになるのかなと思います」

ご自身では話下手とおっしゃる加納さんですが、初めてのインタビューとは思えないほど言葉があふれてきます。

| 美術を通して多様な価値観を尊重する姿勢を身に付けてほしい

現在都内の小学校で教育活動アシスタントをされ、来年度は都内で美術の教員(希望は小学校)になることが決定している加納さん。将来の夢や美術を通して伝えたいことを熱く語ります。

—教育活動アシスタントをされていて感じることはありますか?

「子どもたちは他の子どもの作品を見ながら、『◯◯ちゃんのかわいいね』など思ったことを素直に発言しています。まだ強い個が出来ていない中で、自分の個を見つけながら周りの個も柔軟に受け入れる。答えのない美術の世界だからこそ、美術を通じて他者との違いを知り、それを受け入れる姿勢を身に付けてもらうことが出来るのではと思います」

—今の教育について思うことはありますか?

「教育全体としては、答えのないものに対応力をつけることに力を入れるようになっていると思います。それでもまだ、答えがないことに子どもが戸惑う場面があります」

「教育活動アシスタントをしている学校で小学校一年生の男の子が、絵を描きましょうと言っても、描きたくないと言って描かない。その子がなぜ描きたくないと思っているかというと、絵をリアルに描くことが正しいと思っていて描けないんですね。自分が隣に座ってまねっこしてねと言うと、少しずつ描き始めることができるようになりました。図工の教科は、答えのないものへの対応力を身に付けることに適していると思っています」

—教員になられても制作は続けられますか?

「はい。続けていきたいと思います。機会があれば展示もしたいです。学校の展示などで、子ども達と一緒に自分の作品も出してみたいですね。子どもにとっての身近なアーティストになりたいです。刺激的だし、教員でありアーティストというのは面白いと思うので」

<加納さんの過去の作品の一部。子ども達が観たらどんな感想を話すのでしょう?>

—大学院の修了には、作品制作と修士論文が必要ですが論文の方は?

「既に提出済みです。絵と比べると言葉にすると誰にでも伝わってしまうので怖いなと思って辛かったです。(テーマは?)美術科教育において育まれる力とは何か。です。あんまりしゃべりたくない(笑)」

—作品制作と論文作成で似ているところや違うところはありましたか?

「一つひとつ組み立てて最後にひとつのまとまりを作るというところは、作品制作と論文で似ていると思いました。進み方は全然違いますね。絵はその場その場で積み上げていって出来上がるのですが、文章はちゃんとゴールを見据えて色々組み替えたりする必要があって。普段使わない場所の脳を使う感じです」

| 卒業制作以外のこと、今思うこと

作品制作中、途中経過の写真を撮ったりメモを残している加納さんは、記録していくことが好きとのこと。「手帳を自分で作っていて…」と言いながら鞄から1冊のノートを出してきてくれました。差しさわりのない範囲で中をのぞかせていただくと、小さな文字でぎっちり書かれています。

<構想3年のオリジナル手帳!日々の記録がぎっしりと詰まっています>

—手帳もひとつの作品ですね。どんなことを書いていらっしゃるのですか?

「1日1日の日記というか。その日にあった出来事や制作した作品のことなどを書くようにしていて、チケットやスタンプ、シールも貼ったりしています。貼るとテンションあがります!」

—日記を書こうと思ったきっかけは?

「自分の好きな音楽アーティストが日記から歌詞を作っていると知ったことです。考えたことを言葉にするトレーニングにもなるのと、作品制作にも生かせると中2から日記を書き始めました」

見せていただいたノート以外にパソコンでも日記を書いていらっしゃると伺い、とびラー全員びっくりです!

| 新型コロナ感染拡大についても伺いました。

—コロナ禍で制作への影響や考え方の変化はありましたか?

「制作自体に大きな影響はありませんでした。日常生活では、特にSNSなどを通じて一人ひとりの考え方の違いが浮き彫りぼりになった一年でした。本来はみんな違っていいはずなのに、他人の意見につっかかる、他者への不寛容さがあらわになりました。ここ数十年は個々の強さが大事にされる時代だったと思います」

「今の時代のようによく分からないものに対峙するために、自分の基盤をしっかり築いていることはもちろん大事ですが、その上で、自分以外の他者とどうかかわっていくのか、他者を排除するのではなく、どのように交わっていけばよいのかをみんなが考えられるようになっていくと良いなと思っています」

| 作品を通して伝えたいこと

加納さんにとって作品制作とは、「描く」だけではなく日々の生活で感じたことや残したいと思ったシーンなどのインプットも含めてとのこと。卒業制作の作品から伝えたいことを伺いました。

「作品にメッセージ性はありません。見る人によって勝手にくみ取られてもいいと思っています。積極的に何かが思い出されたり、発動されるような、見た人のスイッチに触れたら嬉しいですね」

インタビュー時間の1時間半があっという間でした。インタビュー終了後、校内にある<藝大食堂>でランチをご一緒するなど、延長戦にもお付き合いいただきありがとうございました。

加納さんの卒業制作は、鑑賞者それぞれの経験や思いが想起される素敵な作品です。卒業・修了作品展の会場でぜひご覧ください。

<卒制のモチーフの場所で作中の女性を真似ての記念撮影。

左からとびラー竹中・細谷・加納さん・中田・岡庭>

インタビュー&執筆:8期とびラー竹中大史・細谷リノ・中田翔太・岡庭正行

普段は建築の環境設備設計をしています。アートや建築を介して多様なモノの見方を知り、広める活動に興味があり、とびらプロジェクトの様々な場で刺激をもらっています。(竹中)

藝大生インタビューをはじめとする色々な出会いを大切に、ワクワクドキドキのアート体験を拡散していく活動を続けていければと思います。(細谷)

藝大生インタビューをはじめとする色々な出会いを大切に、ワクワクドキドキのアート体験を拡散していく活動を続けていければと思います。(細谷)

普段は日本橋茅場町にて「JCAGallery」を運営し、多くのアーティストと接しています。アートを介して創出される「人と人」との繋がりを大切にしています。(中田)

初の藝大生インタビュー。様々な視点から物事を見るきっかけを与えてくれるアートの役割は、これからの時代に益々大事になってくるように思います。 (岡庭)

2021.01.28

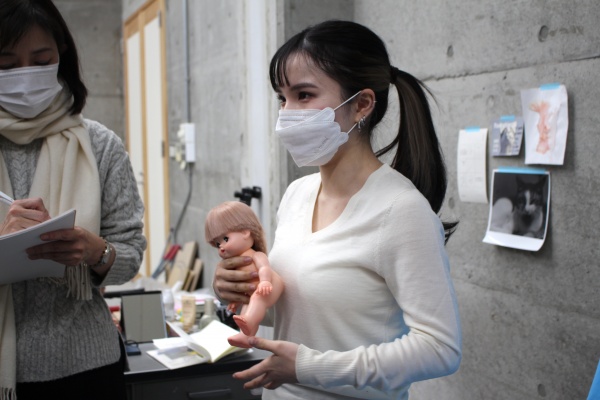

12月16日、外壁工事のネットに覆われた彫刻棟に彫刻科の三谷和花さんを訪ねました。インタビュアーは、美大彫刻科出身の鹿子木、彫刻を観るのが趣味の水上、最近彫刻に関心を持ちはじめた有留の3人です。そこにファッションセンスの良いキュートな女性が現れました。案内されたアトリエの扉を開けると……

”彫刻“がない!?

―― 一体これは、なんなのでしょう? 何を制作されているのですか?

人形のストップモーション・アニメを作っています。

もともと私が彫刻科を目指したのは、彫刻の存在感に惹かれていたことや、彫刻の魂とはなにかということに興味があったからでした。しかし、彫刻はそれだけなのだろうかと感じ、「the 彫刻」らしさから興味が移り変わってきたんですね。

今年の卒業制作の提出は、コロナ禍の影響で2作品以上から1作品以上になりました。最初は石彫作品と映像作品の2つを制作しようと考えていたのですが、どちらも時間がかかります。

遺された時間でどちらか一方を制作することを考え、石や粘土を触る手の感覚と表現したい気持ちがせめぎ合った結果、今の気持ちを選び映像作品を制作しています。

―― 映像はどなたかに習うのですか?

ストップモーション制作者の制作動画を調べたり、ストップモーションの映像を研究している方にご連絡をお取りして教えていただいています。「彫刻科なのに映像?」と思われそうですが私は自分が彫刻をやっていない、とは思っていません。彫刻と映像はグラデーションで繋がっていると考えています。

―― なぜ「人形」というモチーフを選んだのですか?

人形に興味をもったことの中に、自分にとって人形が、無償の受容性をもっているようにこちらが勝手に感じ得る存在だと感じたところが一つあります。

また、自ら動かない人形が映像では一瞬にして生きているように見え、モノと生き物の中間地点ともいうべき不思議さが人形にはあります。

そして、人形は大理石の彫刻とは地点にいることも、面白いと思いました。

―― 卒業制作について詳しく教えてください!

これは「メルちゃん」という一般に販売されている玩具で、全部で55体あります。

ひとつの塊みたいなものが宙に浮いていて、その塊の裂け目からメルちゃんが沢山こぼれ落ちてきます。そして地面にベチャッと落ち、起き上がって歩き出し、散り散りになる……というのが、映像の流れです。

―― なぜ、メルちゃんにしたのですか?

「生殖」を作品の裏テーマにしていて、小さな子どもの姿を模したものを選びました。他にも候補がいましたが、目が開いたり閉じたりするためちょっと「生き物」寄りになってしまうことから最終的に、みんなが手に入れられ、かわいらしいメルちゃんに落ち着きました。

―― 制作中の映像を見せていただくことはできますか?

まだ短いですが、ぜひ見てください! これから作る映像では音もつきますよ。

作品のワンシーン:こぼれ落ちるメルちゃん

―― わぁ、すごい。面白いですね!

メルちゃんがどんどん落ちていく……。

そしてあるき出した!

コマ撮りは1秒12フレームです。現在は2分くらい作ったので、 12枚×120秒で1440枚、10体いるとすると14400枚。シーンごとに速度を変えるので、例えば1.4倍にすると2万枚くらいになりますね。

完成まで3分ほどの長さなので、最終的に何枚になるんでしょう……(笑)

―― メルちゃんに洋服を着せようと思わなかったのですか?

「生まれ落ちる」をキーワードにしているので、本来のむき出しの姿で作りたかったんです。新生児が服を来ていたらおかしいですよね。

実はこの作品の前に制作した作品では、最初に裸のメルちゃんを街に置いて撮影したものがあります。今の作品とは違うコンセプトではありましたが、ある先生に「これでは被虐待児にも見える」と言われたことがあります。

ご指摘いただいたことを踏まえつつ、でもこの作品では素体で撮影することを選びました。しかし、制作と共に季節が進んでいくと「冬で裸、寒いかな…」と気にしたりして(笑)、メルちゃんはモノなのにどんどん自分の愛情が移り、大切に思っています。

―― 「生まれ落ちる」というのは、女性独特の身体感覚ですね。

たとえば月経のたびに自分の出血に驚きます。私の身体に生殖機能が課せられていることが怖いのだと思います。

自分が認知していない機能が備わっていることが、自然だけれど、自然として受け入れるのは難しい。そもそも自分の身体はどこからどこまでなのだろう。自分の身体を定義することは難しいです。

細胞も自分でコントロールできない膨大な数があり、想像すると気持ち悪いです。

細胞が分裂していくその気持ち悪さの上で、普通に成り立っている生活が、ちょっと距離を置くと不思議に見えるんですよね。

―― メルちゃんが生まれ出てくる、ふわふわしたものは、何かを模した形ですか?

これは「何も見たくない」という逃避の姿勢をイメージして作った人の殻です。

2年生で制作した石の作品も、大きな石の内側がドロドロに溶けて、割ってみたら中身が無いというもので、「いつのまにかこぼれ落ちている内部」が作品のテーマでした。

今回の作品とも通じるところがあると思います。

2年生で制作した石の作品

―― 作品のタイトルは?

《私を私自身の内側に囲っているあれをぶち壊したい》です。

ケイト・ザンブレノ(Kate Zambreno)の『グリーンガール(Green Girl)』という小説からヒントを得ています。

女性の主人公が自分を俯瞰している視点で描かれた作品で、まるで自分が別のキャラクターを演じていて、誰かのセリフを自分の口が勝手にしゃべっているだけのような、現実世界の中で演者として振舞っているところに共感しました。

―― もう少し具体的に言うと……?

たとえば子どものころは小学生の自分を演じて、20代、30代になったら、世間一般のそれらしいイメージに合わせた自分を演じている。

常に自分に求められている姿に反発しながら、同時に受け入れて演じているということです。

―― なるほど。これって、誰にでもあるように思います。

自分を型にはめたジェンダー観で見ないでほしい。その反面、女性として見られたいとか、消費されることを願う瞬間もあり、私も矛盾の中で生きていく演者です。

俯瞰して見ていくと本当の自分が何なのか、それがいつこぼれ落ちたのかもわからない、どこに行くのかもわからない といった感覚です。

藝大に入ることがひとつのゴールだと思っていたら、いざ入ってみたら何も変わらない自分がいて、藝大生を演じたらいいのかなと思ったり。

なんて自分は何もない人間なんだろう。ある意味、空っぽな自分でした。それが今のテーマに繋がっているのかもしれません。

―― 三谷さんの少女時代を教えてください。どんなお子さんでしたか?

子供の頃は、絵を描くのが好きな、ちょっとひねくれた子供でした(笑)

みんなの話についていけなくても「面白くないヤツ」と思われるのがいやで、そもそも興味ないフリを演じていたり。自分も周りも俯瞰して見てしまうような子供でした。

藝大に入りたいと思ったのは小学生の頃からです。大船にある美術学院に小学校の頃から通っていて、半端なエリート意識がありました。

―― イタリアに留学されていたそうですね。

現地の修復士を紹介したNHKのドキュメンタリーを見たことがきっかけで、ローマ時代の彫刻を修復する仕事に就きたいと思いました。それで高校生のときに交換留学でイタリアで一年間学びました。

でも、今思えば、美術をやるのにまわりから認められる理由が欲しくて留学したのかもしれません。理由が必要でない、純粋に美術を楽しんでいる子たちが羨ましかったですね。

―― イタリア語で表現する、考えるという経験はいかがでしたか?

イタリア留学をきっかけに、何かを表現するときに日本語よりこの言語のこの単語の方がスムーズに当てはまるという感覚を得ました。モチーフを選ぶのは、言語の中からちょうど良い言葉を選ぶという感覚と似ています。

今、人形を研究しているのですが、別の言葉がスポッと当てはまるようなモチーフが見つかれば、それを研究したいです。

―― 作品や作家で好きな人はいますか。

菅実花さんの作品です。特に《ラブドールは胎児の夢を見るか?》は人形の扱い方が絶妙で、人形と人間って何が違うんだろうと考えてしまいます。

―― やっぱり「人形愛」があるんですね!

人形観は人それぞれですが、私にとって人形は鏡に映ったもう一人の自分であり、私が望むように動いて、私に意見を言ったり慰めてくれたり、自分自身の味方をしてくれる「イマジナリー・フレンド」のような存在です。

圧倒的に自分を肯定してくれる守護天使みたいな…。すごく勝手だけど、大事な友だちです。

―― 身体性と向き合うということが当面のテーマでしょうか。

美術って自分一人の体から生まれるので、自分の体を直視することは避けられないです。私の日常と結びついた身体性が、今後のテーマです。

―― 卒業後の進路についてはいかがですか?

大学院は映像研究科を受ける予定です。技術を学びたいのと、今は、彫刻いなくてもいいかなと。

彫刻でよく用いられる「強さ」、「存在感」、「物体の持つ力」といったワードにとらわれず、もっとのびのび表現してみたいです。

「彫刻じゃない」と言われるような作品でも、私が言いたいことが自然と作品に現れてくるものを作れれば、それは彫刻とみなされるようになるかもしれません。

―― さらに、その先は?

漠然とですが、教える立場になってみたいとも思っています。

先端芸術表現科の荒木夏実先生にも影響を受けています。作品の見方と受け止め方がするどくて、かつビジュアルだけでないところにも突っ込んでくれます。さきほどの「(メルちゃんを裸で外に置く作品の表現方法が)被虐待児に見える」と指摘してくださったのも荒木先生です。自分が気づかないうちに誰かを傷つける可能性があることを学びました。

―― 素敵な先生ですね。

また、あるとき教員さんに「なんで教授はおじさんばかりなの? ちょっと息苦しい」と言ったら、「じゃあ、あなたが成果をあげて頑張るしかないよ」と言ってもらいました。

私の作品のように、女性としての自分の身体と向き合うというものは、男性にはなかなか理解しがたいところがあると思います。それは「この性別だから悪い」ということではなく、色々な受け皿があったほうが、教わる側も選択の自由がもっと持てるのではないでしょうか。

私が頑張って「教える」という立場になれば、私のようにちょっと息苦しい人の気持ちや考えを少しでもすくい取れるかもしれません。

―― 表現者だけを目指すのではない?

そうです。誰かをキュレーションしてみたり、一緒に考えていったりしたい。

自分の作品に対しても誰かの作品に対しても、よりテーマに落とし込める言葉を探して、美術の言語化をできる人になりたいです。

誰かに作品について言葉にしてもらえた時に「しっくりきた!」というところがあれば気持ちいいですよね。

いつも作品を作る人に囲まれているので、作家ではない見方をする人たちとも、これから交流したいです。

―― それならとびラーがうってつけです! 私たちはいつでも居ります。

次世代を担っていく、女性として革新的な視線を持つ三谷さんのお話、いかがでしたか?

一人の作家として、未来に向けて「他の作家に対しても、自分では見つけられない言葉を私が見つけられる人になれたらと思っています」という熱い彼女を、私たち3人は今後も応援していきます。

(インタビュー・文・とびラー)

取材:有留もと子、水上みさ、鹿子木孝子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:鹿子木孝子 編集:水上みさ、有留もと子

とびラー1年目の初インタビューです。彫刻科の女性からみた 現状や彫刻家として教授から求められる課題など多くの女性が彫刻科に入り抱える問題意識を沢山共有できましたが、実は載せきれませんでした。世界の現代アートの傾向やドイツで5年に1度開催されるドクメンタでの彫刻は今の社会問題が多くの作品に反映されています。三谷さんの抱えるフェミニズム意識や作品表現には新しい彫刻家のあり方を垣間見ることができ、これからの活躍を期待しています。私は普段はデザインの仕事をしていますが、女性としてこちらが勇気をもらった貴重な時間でした。

鹿子木

2021.01.25

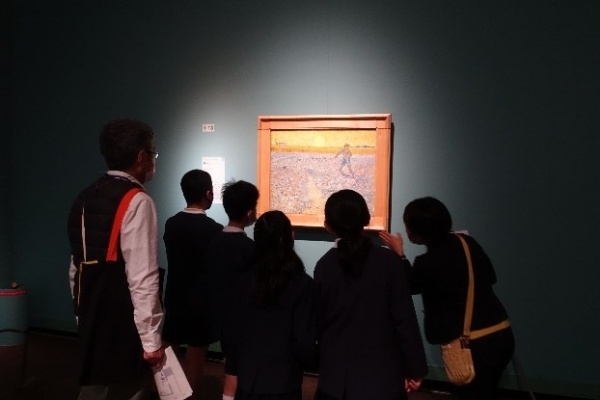

10月25日(月)、少し肌寒い秋晴れの中、学校プログラム「スペシャル・マンデー」が行われました。「スペシャル・マンデー」とは、展覧会の休室日(月曜日)に特別に開室し、貸し切り状態のゆったりとした空間の中でこどもたちが本物の作品と出会い、アート・コミュニケータ(とびラー)と共に対話をしながら作品を鑑賞するプログラムです。

今回、鑑賞したのは東京都美術館で開催の特別展「ゴッホ展 ー 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」(2021年9月18日〜12月12日)。

今回参加した3校のうちの1校である、台東区立平成小学校6年生のみなさんの様子をお伝えします。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2021.01.25

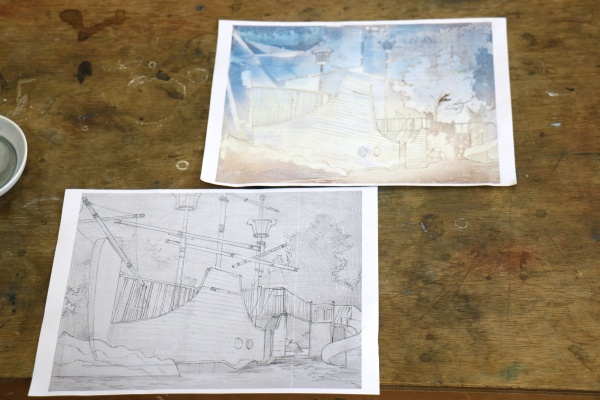

心地よい冬晴れの 12月11日、東京藝術大学絵画棟へ絵画科日本画専攻の芳野春惠さんを訪ねました。

アトリエに入ってすぐに芳野さんの作品が目に飛び込んできます。大きなパネルに、青を基調とした落ち着いた色彩で描かれた一艘の船。象徴的な「船」を描くにあたって、絵に込める思いなどをお話しいただきました。

ー どのように制作されているのですか?

「パネルに描き始める前に下図を用意するところからはじめます。スケッチブックサイズで書いた線画の下図に色を落とし込んでいきます。実際に岩絵具で描いてみると、画面で見るよりも落ち着いた色合いになります。」

「今は二種類の下図を前に実際に描きながら、どちらの案で進めていこうか検討しているところです。2枚の下図は、トーンの明暗の違うものを用意しました。下図を参考に明度、彩度をみながら描いていきます。」

「制作は8月からスタートしました。まずは作品の取材からです。実在する公園の遊具を描こうとしたので、足を運んで写真を撮ったりスケッチしたり、作品の構想を練ったりしました。描き始めたのは9月ごろですね。」

ー 船と青が印象的な作品ですね

「描いているのは船をモチーフにしている遊具です。幼い頃によく連れて行ってもらった公園なので、その時の思い出、記憶を踏まえて制作しています。船をモチーフにした作品はいままでも描いてきました。船とか港町に馴染んできた幼少期の大切な思い出を絵にしようと、目の前の風景の実像を残すというよりは自分の記憶とイメージをもとに、あいまいで、不思議な感覚を残すように描いています。」

「この船の遊具そのものを忠実に描こうとはしていません。パースを付けて手前を大きく誇張して見せています。船のマストも実際にあるものとは違っています。」

ー 船にどんなイメージを抱いていますか

「幼い頃から船が好きでした。船って、港に着いて荷物を運び入れている時間は長いのですが、それが終わるとものすごい速さで去っていってしまうんです。そこに寂しさ、郷愁やストーリー性を感じています。飛行機や車にはそういうイメージを抱かないのですが、船には物悲しさ、寂しさを感じるんです。」

ー 青色を基調としている理由は

「日本画は一般的にはセピア系が多くて、そういった色も好きなのですが、私は寒色系の色を好んで使っています。実はパネル一面に下地としてオレンジや赤を塗っています。制作し始めたころは一面オレンジでした。塗り進めていって青がうるさくならないように、補色となる暖色系を下地に入れて落ち着いて見えるようにしています。」

「赤や黄色からは温かみを感じますが、青色には寂しいイメージを持っています。船から抱くイメージと同じで、寂しさが感じられるところが好きです。」

ー 寂しさに惹かれるのはどうして

「人物を描いたときも、どこか寂し気な顔をしているねと言われることがあります。寂し気であったり、真剣に何かを考えていたりするような人の絵って、なんでこんな表情をしているのだろう、とイメージが想起されるんです。真剣な表情をしているその瞬間の決意や陰りが感じられる暗いところに本質が出るのではないか。そういった意味で暗い色を使ったりしています。」

「何かを決めようとしているときってニコニコした表情にはならないと思うんですよね。ニコニコしている表情は”楽しそうだ”というイメージで終わってしまう。逆に寂し気な世界観にすることで、どうして?と観ている人もいろんなイメージを持ってくれるのではないでしょうか。」

ー 日本画との出会いは?

「中学生のときに『皇室の名宝』という展示で、川端龍子の《南山三白》をみたときにびびっときました。日本画ってこんなかっこいいんだと。あの時の体験が日本画に興味を持ったきっかけです。」

「その後、高校の美術部に入部しました。美術の先生が日本画出身の方で、岩絵具を使わせてもらったり、指導をしてもらったりしました。その先生と出会えたことも大きいです。」

ー 日本画の良さと大変さ

「絵の具の発色がきれいですね。油絵も鉱物系の色を使うのでルーツは同じですが、膠(にかわ)を使って自然の色を乗せていくときの表情や、線の美しさは日本画独特のものがあると思います。『神は細部に宿る』じゃないですが、そこがよさかもしれません。」

「油絵との決定的な違いは混色ができないという点です。油絵や水彩では、例えばピンクを作りたい場合は赤と白の絵の具を混ぜれば作れますが、日本画ではそうはいかないんです。砕いた赤と白の石の粒子を混ぜてもまだらな粒子にしかならないので、使いたい色の数だけ岩絵具を用意しないといけません。色の数だけ絵の具を溶いた皿を並べて描いていきます。」

「日本画は和紙に描いていきますが、このパネルでは土佐和紙を使っています。硬めの和紙を選び、裏打ちもして割れないようにしています。和紙によって特性が違っていて、雲肌麻紙(くもはだまし)というものはやわらく伸び縮みするなど、和紙それぞれの特性があるのでそれを活かして描いていきます。和紙職人が減ってきて、和紙そのものが少なくなってきているのは残念です。」

ー 美大を目指したのは

「単純に絵がうまくなりたいという思いで目指していました。絵がうまくなりたい!一番絵がうまい大学はどこだ。藝大だ!という感じです。」

ー 芳野さんの思う「うまい」絵とは

「受験中は『リアルな絵=うまい』という考えでしたが、大学に入ってからはうまさではなく、制作をする上で大事にしているものは何か、どういう絵を描いていきたいのか、ということに重点を置いて学んでいます。」

「1年生のころから本質的なところは変わっていないと思いますが、どういう絵を描きたいのかが自分の中で見えてきている気はします。」

ー 藝大に入っての学び

「学ぶ機会は多いです。印象に残っていることの一つは、古美術研究旅行(古美研)で寺社仏閣を回ったことですね。古美研だから見ることができる場所もあるなど、特別感がありました。」

「日本画は講義より制作がメインになっています。絵具の溶き方、裏打ちの仕方、膠の使い方などの講義もありますが、それよりも自分がどういう絵を描きたいのかを講評してもらう事が多いです。」

ー 制作のインスピレーション、モチベーション

「気持ちを落ち着けたいときは海を見に行きます。埠頭から見えるクレーンとかコンテナ船とかをずっと眺めています。観光地的な海ではなく、工業地帯の見える海の景色が好きです。実家のまわりはビルが多い環境だったので、人工物、無機物に囲まれた空間のほうが落ち着くんだと思います。」

ー 気にしている作家さんはいますか?

「有元利夫さんの絵が大好きです。シュールな絵を描かれています。若くして亡くなってしまった作家さんなんです。」

ー 人物と景色とで、描くときの気持ちに違いはありますか?

「描くものは違いますが考えていることは一緒です。記憶、思いなど、その時感じていたことを表情にのせたり、いろんな題材を通して表現していきたいというのは変わらないです。」

ー コロナ禍で制作に影響はありましたか?

「この状況でずっと家にいて参ってしまった時期がありました。本来であればアトリエで描いているところなのに、家にこもって根を詰めて描いていました。絵を描き詰めていくというのはこういうことか、とわかった気がします。どんな絵を描きたいのか、この先何をしたいのかを考える貴重な時間にもなりました。いつもどおりだったら忙しいままにあっという間にこの時期になっていたと思う。一旦足をとめて、何が大切で、この先どうしていくべきか、良くも悪くも自分自身を見つめる時間になりました。」

「これまでは周りに誰かがいて一緒に絵を描く環境が普通でした。それが一変した今、制作は孤独なことなんだなと痛感しています。結局は自分自身がどうしたいのかが大事なんです。絵を作るのはその人自身なので。」

「どういう絵にしたいのか?と先生から問われます。その問いに答えられないことも多々あります。先生方からすると、自分自身がはっきりわかっていないところを聞いてくれているんだと思います。無意識にはいられないです。言葉にしたり形にしたり。」

ー これからのこと

「大学院への進学を考えています。まだまだ学びたいことが多いので。その後は、画家になるというよりは裏方として作家を支えていくような仕事ができたらと思っています。」

ー インタビューを終えて

「自分の中の大切な思い出をいろんな題材を通して表現していきたい」と語ってくれた芳野さん。例年とは異なる環境の中で、自分自身と向き合い制作を続けています。「結局は自分自身がどうしたいのかが大事なんです。絵を作るのはその人自身なので。」とおっしゃっていたように、絵を描き詰めていくことの難しさ、大変さを教えていただきました。

芳野さんの作品を前にどんなイメージが想起されるのか、今から卒業作品展が楽しみです。みなさまもぜひご覧いただければと思います。

(インタビュー・文/とびラー)

取材:小林正彦、卯野右子、尾駒京子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:小林正彦

2021.01.21

寒空の12月11日、コロナ禍で入構が厳しく管理されているキャンパスは、いつもより人もまばらで、少し寂しげです。

待ち合わせ場所は藝大正門から少し奥まった所にある金工棟近く、「ここであってるのかな」と不安げにしていた私達を先に見つけてくれた加藤さんは、両手を頭の上で大きく振って「おーい」と歓迎してくれていました。

彼女の人柄のわかるその全身を使った“おーい”は「今日のインタビューはなんだか上手くいきそうだな」と感じさせてくれました。

はじけるような笑顔がすてきな加藤さん。インタビュー中も沢山笑ってくれます。

■卒業制作について

カン、カン、カン。。鍛金研究室の工房に近づくと金属を叩く大きな音が聞こえてきます。そんな中、加藤さんと制作中の作品が出迎えてくれました。

-卒業・修了作品について教えてください。

加藤さんの卒業制作。現在75%くらいの完成度とのこと。

ご覧の通り、クマを作っています。頭部と胴体部分で表現を変えていて、胴体はリアルに、頭部はキャラクターっぽい感じで作っています。

コンセプトとしては、人間特有の社会性です。社会を生き抜く上で人は皮をかぶったり、役割を与えられたりして生きていかなければならない。例えば女らしくしなさいとか、お兄ちゃんなんだからしっかりしてとか。これは人間が社会で生きるために獲得した、他の動物では見られない面白い行動だと思っています。

またクマに対して私たちが持つイメージって、リアル系だと強くて大きいとか、人を食べてしまう、という怖いものから、人間社会に流通している多くのクマのキャラクターの様にかわいらしいというものもありますよね。リアルのイメージと人間社会におけるイメージのギャップが激しいのがクマだという点と、多くのクマのキャラクターが生み出されており、上手く人間社会に取り込まれているな、という点からクマを作っています。

-そのテーマに至ったきっかけは何ですか。

実はお笑いが好きで、、、笑 このクマの顔も、とあるお笑い芸人さんをモチーフに作っているんです。芸人さんってとても明るくてみんなに元気をくれるけど、裏ではそんな人間じゃないかもしれない。もしかすると自分を押し殺す、と言ったら変ですが、このクマの様にマスクを被っているかもしれない。命を削って活動しているのが本当に尊いなと思っています。芸人さんは私たちが日頃している皮をかぶる行為のプロフェッショナル版だと思っていて、その尊さを作品にしようと思いました。

-鍛金の作品はどのように作るのですか。

こういった板状の金属から形を切り出して、それを叩いて形を作っていきます。またそのままだと硬いので、一回火に当ててあげます。「なます」と言うんですが、火で金属の組織をゆるゆるにしてあげて、その状態からかなづちで叩く事で、組織を締めつつ形を変形させていきます。昔は一枚の大きな板から作る技法が主流だったんですが、今は溶接技術が進んでいるので、金属板からパーツを三角とか四角に切り出して、つぎはぎで作っていきます。叩いて形を変えて、また動かなくなったら、なましてゆるめて、と永遠に繰り返していく感じです笑 ずっと火を使うんです。

実際に火の前での作業の様子を見せてくれる加藤さん。

鍛金研究室では火が命なので、工房にふいごの神様を祭っている。(写真上部)

毎年11月にはOG・OBも集まり「ふいご祭り」を開催する伝統があるそう。

― 神棚の下にあるかなづちは実際に使われているものですか。

はい。持ってみますか?笑 結構重いんですよね。1.5㎏くらいあります。金属によって使い分けていて、銅は冷えても叩けるので小さいかなづちで細かく。鉄は赤いうちに叩かないといけないので一発で決められるように大きなものを使います。鉄は温めて叩けるのは10秒位なんですよね笑 大きいかなづちを使うと一日中手が震えて鉛筆も持てません笑

そしてこちらには炉がありまして、小さい炉や大きい炉、火加減のしやすい炉などいろいろ使い分けています。

これは比較的小さいガス炉。金属の一部だけを温める事が多い。

人によっては自宅に置いてる人もいるとか。

大きめの炉。分銅を押し下げて重い扉を上げる。

コークス炉。緻密な温度調整が必要な際に使われるそう。

道具や設備について教えてもらった後、再度作品について伺いました。

― 粘土のクマもあるようでしたがあれはどういう工程ですか。

作品の道しるべとなっているクマの胴体部分の粘土。

作品の方も頭と胴体部分は取り外せる。

ひとそれぞれでやり方が違うんですが、私はあまり絵が得意じゃなくて、粘土の方が感覚的にできるので、最初の工程で粘土で小さく形を起こしてそれを見ながら拡大して製作するスタイルですね。

― 卒業制作を作り始めてどのくらいになりますか。

コロナで登校禁止期間があったんですが、工芸科は制作に設備が必要なので開けてもらうのが本当に早くて、6月から着手出来ました。夏休みも作業出来ましたね。頻度としては週5で9時-18時で作業します。へとへとになります笑 休憩いっぱい取ってやってます笑

鍛金の私たちは、コロナで制作ができなかった期間は短かったので悪影響は少なくて、むしろその制作が出来ない2か月間の間にコンセプトを練られたり、自分と向き合う事が出来たりしたので良かったですね。あとは早く作りたい、よし作るぞー!という気持ちも強まりました。

― このクマの胴体部分も色は塗るんですか。

はい、薬品を使って化学反応で色を付けます。金属に応じて薬品を使い分けていて、例えば鉄だったら錆液を付けて錆びさせます。 車の内装で、シルバニアファミリーの人形みたいにフワフワにする塗装があって、細かい繊維を吹き付けて毛羽った感じにしています。本来鍛金には日本伝統の着色技法があるので塗装はあまり、、、という感じなんですが、やりたかったので新しい試みですね。

今胴体が虹色に見えているのは酸化膜と言って、なました後にこうなります。綺麗ですよね。

― 素材はどのように選んでいますか。

扱いやすさ、溶接の相性、出したい表現に適しているか、あとは値段とか笑 結構違うんですよね、さっきお見せした銅板だと8000円とかですが、彫金の人達は金とか銀を使うので、工芸科はみんなずっとバイトしてます。鉄とかは安い方ですね。

― お気に入りの素材はなんですか。

今回クマの頭部分で初めて触ったんですがアルミですね。溶接する時、通常は接合部分同士を溶かしてくっつけるんですが、アルミの場合はアルミ製の「溶棒」というものを溶かしてさしこみながらくっつけます。それで形を盛り上がらせたりできて、若干粘土っぽい感覚で形が起こせて楽しかったんです。大学院に行ったらアルミで作品をいっぱい作りたいです。

粘土も好きな加藤さん。

■美術、藝大、鍛金。それぞれとの出会い

― 高校は美術系だったんですか。

美術の授業すらない高校でした。。笑 美術は高校卒業後の美術予備校で1年やって、、という感じですね。でも部活は美術部でした!幽霊部員でしたが。。笑

― 美術との出会いやきっかけは何でしたか。

幼稚園の時に、親に言われて通っていた絵画教室ですかね。その時に賞をよく貰えて、成功体験になっていたのがきっかけだったと思います。小学校に入ってからは勉強ばかりで絵は描かなくなったんですが、中学校の時にすごく映画が好きで沢山見るようになりました。その時に俳優の伊勢谷友介さんの映画を見て、ネットで彼の事を調べた時に東京藝大卒というのを知って、そこで初めて藝大の存在を知りました。

― 大学で鍛金を選んだ理由はなぜですか。

工芸科の中には6専攻あって、私は鍛金にした訳ですが、受験課題に向けて1年間粘土を触っていたので、陶芸とかが肌に合っていて楽しいな、と元々思っていたんです。でも金属は触っていなかったので親しみが無くて、扱ってみても全然うまくいかない。その時にせっかくなら大学でしか取り組めないことを学びたいと思ったんです。あとはやっぱり鍛金ってかっこいいんですよね。かっこよさに惹かれて続けられてるところもありますね。

― この先はどのように考えていますか。

大学院に行きたいと思っています。あと1年間ドイツに交換留学にも行きたいと思っています。ドイツはコロナ前から好きで良く旅行にも行っていたんです。また私が小さい時に犬が大好きで犬の図鑑をよく見ていたんですが、その時に自分の好きだった犬がドイツ産ばかりで、、笑 その頃からドイツには良い印象を持っています笑

■加藤さんの作品作りや鍛金の捉え方について

― 作品のインスピレーションはどこからきますか。

ふとインスピレーションが降りてくる事はあまり無くて、沢山音楽を聴いたり、映画を見たり、本を読んだり、自然を愛でたり、、そうしてインスピレーションを集めておいて、その中でグッと来たものを作る、という感じですかね。常に自分の中でネタがいくつもある状態で、今回はこれを作ろう、と選ぶ感じです。なのでずっとインプットをしているので、経験が沢山欲しいです。

加藤さんが「経験がたくさんほしい」と話してくれている時の、

ストレートなまなざしが印象的でした。彼女の芸術への真摯な姿勢が強く感じられた瞬間。

― 最近インスピレーションを受けた事はなんですか。

まだ本当に最近過ぎて深掘りできていないのですが、ヒップホップカルチャーですね。最初はヒップホップの「ダンス」の要素しか知りませんでしたが(ラップ、DJ、ブレイクダンス、グラフィティがヒップホップの4大要素と呼ばれている)、だんだん「あ、グラフィティもヒップホップなんだ」とか「ヒップホップって何かのジャンルだけじゃなくてカルチャー全部なんだ」と気付いていった感じです。

ダンスは、中学から高校3年生まで友人とストリート系のダンスチームを組んでいたんです。高校の美術部で幽霊部員になってしまった原因でもあるのですが笑 そこから大学でサンバ部に入って人生初の打楽器を始めて、そこでリズムの楽しさを知り、、、ヒップホップに関してもそれまでより一段と理解が深まりました。

鍛金も聞いもらえると分かると思うんですが、作業時のリズムがあるので、そことも関連性があったら面白いなと思っています。教授とかの音は凄くリズミカルで、その人独特のリズムがあるんです。誰が叩いてるとか分かりますよ笑

そこから加藤さんとのお話は鍛金と音の関連性に広がっていきます。

金属を叩いた時に100%の力で叩けた時の音と、すこし外した時の音は違うんです。なのでその音を聞きながら手元を修正したりします。また、叩く時にリズムが生まれるのにも理由があって、一発で決めようとしてミスをしないように、軽く叩いて場所を確認してから再度叩く、という成功率を上げるやり方なんです。先に触っているような感じですね。

音楽学部の友達に楽器の製作を依頼されたこともあるそう。

鍛金の話をする加藤さんは職人の顔になります。

― 鍛金の魅力はなんですか。

うーん、、つまるところ「ロマン」ですね。鍛金は、作業はつらいのですがそれを上回るロマンがあります。金属そのものの光沢や、かなづちという道具で叩いた時の独特の表情。。これらは機械では出せない、と言ったら軽い言葉ですが、手仕事ならではなんです。あとは金属に対する硬そう、冷たそうという印象があるなか、火を当てる事でこんなにも優しく動いてくれるんだ、というギャップにも萌えます。

加工が難しい分、自分が欲しい表情になってくれた時の感動が大きいというのもロマンです。全然形にならない、辞めたい!と思って作業している中であるとき急にパッと良い表情を見せてくれると「天才だ!」となりますね笑

最後にサービスで少し作業の様子を見せてくれた加藤さん。

金属を磨くサンダーという機械から飛び散る火花がかっこいい。

鍛金はロマンだという加藤さんの言葉に大いに納得の瞬間。

鍛金の難しさや金属を扱う事からうまれるロマン。そして合理性に裏付けられた制作音とリズムとの関係性など、加藤さんへのインタビューを通じて今まで見えていなかった鍛金の魅力をいくつも発見する事が出来た、とても贅沢な時間でした。

■ インタビューを終えて

常に制作のインスピレーションを蓄積している加藤さん。まだ作品化されていない彼女の中に眠るアイデア達が今後どんな作品として生み出されるのか、とても待ち遠しいです。まずは皆さんも1月の卒業・修了作品展で、完成した加藤さんのクマに会いに行きませんか。

加藤さんの他の作品が見れるインスタグラムはこちら:kiki.kikako

取材|古林美香、大石麗奈、草島一斗(以上アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影|茂泉芽衣(とびらプロジェクト アシスタント)

執筆|草島一斗

昨年の藝大生インタビューを通じて作り手の皆さんの持つパワーに魅了されました。これからもアートコミュニケーターとして多くの作家さんの魅力を発信していきたいと思います。お話を聞かせて頂ける作家さん募集中です。

2021.01.18

12月11日(金)冬晴れの朝、鮮やかなイチョウともみじのアーチをくぐり抜け、絵画棟7階のアトリエに伺いました。天井まである大きな窓に広がる風景と光、那須さんお気に入りのアトリエだそうです。

アトリエではサイズの異なる大小10数点の作品が同時に制作されていました。

【制作中の卒業制作の作品について】

―現在こちら全部を制作されているのですか、卒業制作はどのような構成になるのでしょうか―

「卒業制作は基本的に全てここで制作しています。油画の卒業制作展では複数の作品を展示することができるので、空間の構成をイメージして作品を制作しています。卒制だからと言って特別に大きなサイズで制作するのではなく、思考を精査して納得のいくサイズで描くことに意味があるのかなと思っています。気負いなく取り組もうと思っています(笑)。

卒業制作のタイトルは<Landscape fini/unfini Portrait fini/unfini>で、『風景画と肖像画の未完と完成』という意味です。風景画では『絵の終わり』『絵の在り方』を問う表現をテーマに、3年次から取り組んでいるフレームと作品の関係にあえてずれを生じさせる表現を深めていくつもりです。肖像画では自画像といくつかのポートレートを組み合わせています。既視感や痕跡表現をしたいと考えていて、セザンヌなどの「かつていた画家の手先」の感覚を意識しています。タイトル<Landscape fini/unfini Portrait fini/unfini>は展示会場につけ、連続して作品を見ることで、意図が伝わればといいなぁと考えています」。

―風景画のフレームについてもう少し詳しく教えてください―

「1、2年生の頃は、生と死などの概念のぶつかり合い・せめぎ合いを色の対比で表現していました。ぶつかり合いの接点に生まれる美しさへの関心は、現在にも繋がっていますが、その時はびっくりするほど暗い絵だったんです(笑)。この時期、表現媒体にも悩んでいたのですが、3年次に絵画表現のコースを選んだことで、”絵画”や”油絵”について深く考えるようになりました。『絵を描くという行為』を見直すことで、キャンバスの際という四角・画家が決めた風景を区切る四角・額の四角という複数の四角いフレームが現れ、私の中でフレーミングという考え方が生まれました。あえて絵の『終わり』や『在りか』がわからない状況を作り出し、鑑賞者にも絵について考えてもらいたいと思っています。以前は木製の額を付けていましたが、今ははみ出していく表現に変わってきています。油絵と言う素材を生かした表現方法を面白く展開していきたいですね」

―肖像画の表現やテーマについて 教えてください―

「肖像画の表情を描いていないのは…。真っ白なキャンバスに自分が何かを描きたいという欲望があまりないからです。『かつていた画家の手先』、画家の手が表現したことを通して描いている感覚で、服の色も画家のイヴ・クラインや聖母マリアを想起させるような象徴的な青を使っています。

テーマは『夏草や 兵どもが 夢の跡』という芭蕉の俳句の世界観です。

印象派が盛り上って終わった後の景色を描くことで、この世界観を表現したいと考えました。表現したい“既視感”をだすために、実際のモデルには過去の肖像画(モナリザ)のような、特徴のないポーズをとってもらっています。この表現のきっかけは、2年次にモンドリアンの亡くなる直前の作品に出会ったことでした。キャンバスに貼られた原色のテープが生々しく、そこに『かつていた画家の手先』を強く感じたんです。この感覚を『油絵にしかできない表現』でと考えていく中で、油絵で使うワックスに興味を持ちました。過去の肖像画にはレンブラントのようにワックスをかけて、ツヤツヤにすることで画面を統一する美しさと、セザンヌのようにわざとワックスをかけずに、油絵具だけを見せることによって平面性を高めようとする美しさがあります。かける場所とかけない場所で、絵画の劣化のスピードも異なることから、そのような時間の違いに興味を持ちました。どちらも美しいと思っていて、一つの画面で二つの美しさを表現したいと思いました。」

―今の世界観は、いつ頃生まれたのですか―

「長い話になります(笑)。

高校生の頃から人物を描いており、ジャコメッティやフランシス・ベーコンを尊敬し、どっぷり浸かっていました(笑)。同じく直立している人体と言う意味で仏像にも親しみがあり好きでした。二十歳のころ、仏像巡りで真言宗のお寺を訪ねたとき、ほこりっぽくて匂いも強烈で、祈祷の場での人間の強い祈りに…、悪夢を見てしまいました。この時、自分の考える世界はこのようなものではないと、気づいたんです。

私はもともと、俳句が好きだったので、その花や雲などの軽やかな世界を見てみたいと思うようになりました。そして、苦しんで描いていた時期を経て自分が苦しまないように、気持ちよく描けるように徐々にシフトしていくようにしました。ベーコンみたいに暗くて狭い部屋で『うわー』って言ったりして、苦しみたくないですね。(笑)」

―制作はどのように進められるのですか―

「エスキース(構想)で、まず線を引いて消すという作業をし、そこで生まれた『清潔さ』『軽やかな感じ』『一番きれいな状態』を見つけます。そこからそのイメージを失わずに制作していくには、どうしたらよいのかと、自問自答しながら進めていきます。

デッサンはしっかりと描きますが、自分にとって、この状態は汚いと思っていて…。エスキースのような『清潔な状態』にもっていくために、デッサンからそぎ落として、削っていくイメージですね。ジャコメッティや仏像・俳句など本質を捉えるための引き算の作業にも通じると思っています。

アンリ・マティスの言葉で『目の前にある美しさを枯らしてしまう、陳腐な考えを消すために全集中力を捧げなければいけない』と言うのがあります。これは描いていく過程で迷わず、本質だけをどう残せるのかに集中することだと思っていて、私が考える『清潔さ』とは『本質的なもの』と言う意味なのかもしれませんね。以前、教授から『マイナスの作業がプラスになっている』と、言葉をかけてもらい、そうなんだ!と思いました。」

―那須さんの本質を見る目はどこから生まれて、どこで養われたのでしょうか―

「小さな頃から絵を描くことは好きで、上手だと言われてきましたが、中学生の頃は、部活にも入らず無気力な子どもでした(笑)。転機は芸術系の高校に入学して油絵に出会ったことです。描く事が楽しくて楽しくて!ずっと絵を描いていました。特に人物を描くのが好きで、お風呂の中で家族をモデルにスケッチをしていました(笑)。描いている時、人体の線を追っている時が幸せなんです。ですから高校生の頃から「山のよう」に描いてきました(笑)。

一見、自分の作品は描きこんでいないように思われがちですが、その時期があったのでデッサンをしてから引き算ができるのだと思います。

―表現をする上で、ご家族や環境の影響はありますか―

「家族が演劇関係だったので、始めて描いた肖像画も、女優の母が舞台で演じている時の写真を使いました。肖像画で役者を描くことは、本人であり本人でない人格の『二つの状態』を描いている面白さがあります。自身のテーマである、『目の前のモデルを描きたい訳ではない』ということに繋がっているのだと思います。

また、あまり意識はしていませんでしたが仏像やベーコン、ジャコメッティが好きなのは、劇場の構造である『暗闇の中に立っている人体』からきていると思うんです。そしてこれは、私が考えている空間を意識した展示との親和性が高いと思っています。」

―油絵への思いを教えてください―

「3年次に絵画表現コースを選択したのは、自分の中に油絵に対するフェチズムがあるので、絵画表現から逃れられないと思ったからです(笑)。私には自分自身が考える『油絵の美しさ』というものがあります。自分の見たい『油絵の美しさ』を表現するために妥協せずに求めていこうと思っていて、これが私の絵を描き続けるモチベーションなんだと思います。

油絵を描き始めた段階から、白を乗せると汚いと感じていていました。余白を残して白を表現するために、セザンヌの水彩画集を参考にしています。(水彩画で白を描くときには、紙の色をそのまま塗り残して「白」を表現するのが基本)そのような意味では、水彩的な思考の部分もあるのかものかもしれませんが、油絵ならではの膜の重なる美しい表現を追求していきたいですね。

―藝大に入ろうと思ったきっかけは―

「絵を続けるために藝大に入ろうと思っていましたが、失敗して一人で制作をしていました。その時は、もともとベーコンやジャコメッティなどの過去の作家に興味があったので、作品を見ることができればいいと思っていました。現在の作家にあまり興味が持てなくて…。そんな時、モントリオール出身の演出家の一人芝居に出会いました。俳優・演出・舞台美術とすべてひとりで作り上げた世界はとてもエネルギッシュでとても魅力的でした。今生きている人の力強い姿に、とても感動したんです。絵とは関係ないのですが、これをきっかけにもう一度大学に行って勉強し直そうと思いました。」

―卒業制作の中の思い入れのある作品は―

「う~ん…。あまり思い入れと言うのはありませんが、上手くいったと思うものは金色のプレートが乗っている作品です。最初の清潔さを保てていて、本質が捉えられていているのかなぁと思っています。卒業制作はこれを主軸に組み立てていくつもりです。このプレートは金属で、キャプションのような形に設え、クラシカルな表現により近づけたいと思っています。展示空間としては、作品がただ壁に張り付いている感じが嫌なので、学内展はここのアトリエに照明やビニールの幕を設置し、鑑賞経路も考えて自分なりの構成を考えたいと思います。楽しみにしていてください!ぜひ来てくださいね!!」

―卒業後の進路はどうされますか―

「現在、藝大の大学院で取手校地の研究室へ進学を希望しています。学びたい教授が取手にいらっしゃるということと、アトリエも広く周りに何もない環境で集中できそうなので…。2年間何もないのも良いのかなと思います。」

―インタビューを終えて―

卒業制作の追い込みのさなかにインタビューをお引き受けいただくことができました。人体の線を追っている時が幸せで、油絵がどんなに美しいかを語ってくださる姿に、『美しさの在りか』を求める純粋さと貪欲な姿勢を感じました。油絵への強い思いから選んだ、油画・絵画表現コース。絵画と素材の二つとひたすら向き合う場にこそ、大きな転機があると確信しました。そして、ずっと追い続けてきた、『二つがぶつかる地点の美しさ』が軽やかに進化しています。いえ、もっと本質に、真実に近づいているのでしょう。彼女が現時点で見つけた『本質=清潔さ=真実』の作品たちは、潔く、どこか懐かしく、研ぎ澄まされたフォルムが広がります。是非、この空間に身を置いて、そこに広がる景色を感じてください。

インタビュー:遊佐操、岡野三恵、中嶋弘子

執筆:中嶋弘子

とびラー2年目で、対話型鑑賞を中心としたプログラムやラボに参加・活動をしています。藝大生インタビューは作品の前で、生の声だから伝わる感動があります。この経験はアートを楽しみ広めていくための大事な宝物です。

とびラー2年目で、対話型鑑賞を中心としたプログラムやラボに参加・活動をしています。藝大生インタビューは作品の前で、生の声だから伝わる感動があります。この経験はアートを楽しみ広めていくための大事な宝物です。

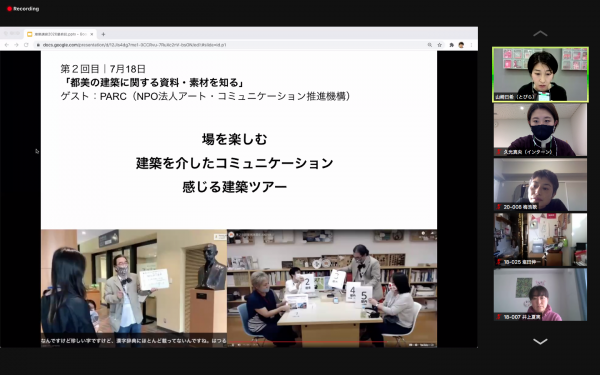

2021.01.09

第8回建築実践講座|「一年間のふりかえり」

日時|2020年1月9日(土) 13:30~15:30

会場|zoom(オンライン)

―――――――――――――――――――――

昨年6月から開催されてきた建築実践講座も本日でラスト。今回は講座全体のしめくくりとして、これまでの活動をふりかえり、アート・コミュニケータとして建築を介して取り組めることをあらためて考えました。

講座の流れ

はじめに、初回から前回までの講座の概要と、その実践の場となった建築プログラムをおさらいします。つづく「こども向け建築ツアーメイキング」の企画発表では、前回の講座で考えたツアーの内容や、その企画に至るまでのプロセスをグループごとに紹介。次に「建築を介して人々をつなぐ場をデザインする」ため、これから自分が取り組めることをまずは一人で考え、続いて少人数グループで話し合い、最後にそれぞれグループで出たアイデアをチャットで全体に共有します。そして最後に、建築実践講座に携わってきたスタッフから、チャットに対するレスポンスや、今年度のふりかえりが寄せられました。

講座の様子

〇一年間のふりかえり|ほとんどオンラインで開催された今年度の建築実践講座。第2回目の講座では、PARC(任期満了をしたアート・コミュニケータが立ち上げたNPO)のメンバーをガイド&サポート役、基礎講座を終えたばかりの9期とびラー3名を参加者役とする模擬建築ツアーの様子が生中継されました。

〇グループワーク報告会|「おむすび階段」「かまぼこ天井」など、東京都美術館の見どころに与えられた特徴的なニックネームに注目して組み立てられた建築ツアープラン「都美に名前をプレゼント」は、よく見ることを軸に、”名付け”という方法で発見の言語化を促すプログラムです。この企画は今年3月下旬の「Museum Start あいうえの」のプログラム「上野へGO!リアル」で実施される予定です。

〇これからを考える|「”建築を介して人々をつなぐ場をデザインする”ために、これからアート・コミュニケータとしてできること」を、3、4人組で話し合います。このグループのメンバーは、今年度の講座やプログラムを通じて、「建築は人を抜きにしては語れない」ことに気がついたそうです。

〇フィードバック|建築実践講座に携わってきたスタッフから受講したとびラーへコメント。熊谷香寿美さん(東京都美術館)は、とびラーから寄せられた「建築は、その場にいるだけで、コミュニティに入れてくれる懐の深さがある」という声が印象に残ったといいます。

まとめ:今年度の建築実践講座と建築プログラム

今年度の建築実践講座は、新型コロナウイルス感染症予防のため、前回をのぞいてほとんどの回がオンラインで開催されました。さらに学びの実践の場となるプログラムも中止/延期あるいはソーシャルディスタンスの確保など、感染症への対策を徹底したうえで実施されています。このような状況下で、自分たちができることはなにか?とびラーもスタッフも試行錯誤を重ねながら、新たな建築プログラムのカタチを探り続ける一年となりました。

オンライン配信のとき、講座に参加するとびラーは東京都美術館(以下、都美)という建築空間の外から参加することになります。とりわけ今年度から活動する9期とびラーは、前年度までとは異なり、都美の空間を直に体感しないまま都美の建築と向き合うことになりました。

そのような状況でも、都美の建築プログラムを体験してもらおうと企画されたのが、第2回の模擬建築ツアーの配信でした。

このような流れの前後で、とびラーは都美の建築を題材とする「とびラボ」の数々を立ち上げ、コロナ禍でも建築を味わおうとオンラインでのミーティングを交えながら活動してきました。

とびラー同士で、都美館建築の気になるポイントを探求する「都美館伝説・なに?なぜ?なんで!」、とびラー同士で建築ツアーを体験し合う「とびラー向け建築ツアー」、スケッチを描くことで都美を見る目を共有しあう「都美を描くラボ」などなど。様々な方法でとびラー同士での”建築を味わう”探究がなされました。また、年度の後半にはとびラー外の方に向けた活動も多く提案されています。

本年度の建築実践講座を担当した山﨑日希さん(とびらプロジェクト)いわく、本日までに開催された今年度の建築系「とびラボ」は11個。昨年度は合計3個であったことを踏まえると、コロナ禍で展覧会が中止になったりする中で、常に変わらずにあり、人々を受け入れる建築への熱・関心の高まりが感じられます。

これまでとは異なるコロナ禍での建築実践講座や建築プログラムでの体験が、今後の活動にどうつながっていくのか。

これからのとびらプロジェクトの動向、そして任期満了する7期とびラーの活躍からますます目が離せません。

8ヶ月間ありがとうございました!

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2021.01.05

12月1日、美術学部の総合工房棟で制作をする、デザイン科4年 森 真柊さんにお話を尋ねました。卒業制作についてのインタビューから、ものを作ることへの想いを、香坂小夜子、鈴木理子、山中みほ、3名のとびラーが伺いました。

——今制作している作品について教えてください

今作っているのは水の作品です。チューブから液がでて、水滴が水面上にたまっていっては、消えていきます。現在、最終講評・卒展に向けてブラッシュアップしている段階で、提出する作品自体はまだ全然できてないのですが、現時点で全進捗の80%ぐらいできているといいなという計算です(笑)。

もともとは、作品を横に並べて4mぐらいの長いやつを作ろうと思っているのですが、実現可能かどうかお金の計算をしています(笑)。何度もメンテナンスが必要になるのも、水道から水を出しっぱなしになるのも嫌なので、液が循環する仕組みにしました。

——わぁ!水ってこんな動き方するんですね

水滴が水面を走る現象自体は、コーヒーを淹れたとき、雨粒が庇から床に落ちるときとか、水でも結構起きてるんです。水分子は極性があるんですけれど、水のまわりに空気の膜ができるため、水が玉として出現する。だいたい1~2秒で消えてしまうから、普通の水では作品にするほどもたない。どうしたら水滴が長持ちするかなと考えて調べていたら、コーヒーとか、絵の具の廃液とか、泡が立ちやすいものが長持ちするということがわかり、今回の作品には石鹸水を使いました。

——最初にその現象がおもしろいなと思ったきっかけは?

以前、水の波紋の作品を作ったのですが、それを発展させようと思って実験していたとき、水の玉が水面を走っているのを見つけて、卒業制作にしたいと思いました。それで論文を探したり、身近なものをみていたら、この現象って身の周りでたくさん起きていることにも気づきました。

(卒業制作で水の作品にとりくむきっかけとなった “水の波紋の作品”)

——中間講評の手ごたえはいかがでしたか

作品を作るのに夢中になって、「どうみせるか」をあまり考えられていなかった。透明なアクリル板を使ったらみせたくない構造部分がみえてしまったり、木の板を貼ったら質感が木ばっかりになってしまったり、見た目が難しかった。

講評では先生にライティング(照明)がなー・・・って言われて(笑)。水って透明だから、光の向きによって見え方がぜんぜん違う。中間講評では、どこからどう光をあてたら水の粒がきれいにみえるかについて、指摘されました。そのとき作品は2つだけだったので、「この作品の大きさ感でいくなら、もう1個なにかほしいよね」とも言われました。

——もう一個ですか、簡単に言いますね(笑)。森さんはすぐに「できない」と言わない方ですか?

どうしたらできるだろうと考えます。できないならできない理由があるはずなので、納得できるまで考え続けます。最初に思っていたものと全く異なるものができあがることもありますけど、コンセプトは曲がりません。一番大事なのはコンセプトで、次に見た目ですね。

——これまでにものの見方が変わった瞬間はありましたか?

SF作家 伊藤計劃さんの『ハーモニー』を読んで、人によって価値あるもの、幸せが何かは違うんだなと気づきました。あとは高校の授業で小林秀雄さんの文章を読んだとき、すらすら読めるけど情報がたくさん詰め込んであってすごいなと思って、文字を書くことへのターニングポイントになりました。ずらずら書かなくても、詩的な表現でちゃんと情報が入っている、意味のないことは書いてないところがすごいと思います。

——これまでの経験で考え方が変わった出来事はありましたか?

僕は元々理系なんです。子どもの頃からロボットとかが好きで、エンジニアになりたいと思っていました。高校2年生の終わりくらいまで工学部受験を目指して理数系の勉強をしていたんですけど、親に「本当にエンジニアになりたいの?」と聞かれて、エンジニアについて詳しく調べてみました。そうしたら、エンジニアは機械を作る仕事だった。消費電力を抑えてどれだけパフォーマンスを上げられるか、どれだけメンテナンスなく使えるか等、最適化する仕事でした。 「こういう仕様のものを実装して欲しい」という希望を叶えるのがエンジニアだと知ったとき、それも好きなんですけど、僕がやりたいことと何か違う、やりたいことができるのはデザインじゃないかと考えて、進路を変えました。

それから受験のために予備校で絵を描くようになったんですけど、理系の勉強は手堅く理論的にやっていけば結果が出る世界だったんです。でも、美大受験はそのやり方で通用するのは8割のラインまで。その先へ行くには感情面が必要だなということを知って「こういう世界があるんだ」と驚きました。それまでは感情ってあってもなくてもいいと思っていたけど、その経験をしてから感情っていうのも大事なのかもしれないと思いました。

——理系か文系か芸術系か

高校生の頃の自分は理系が好きだったけれど、今は結局どの知識も使いますね。作品でも、光の点滅をプログラムで動かしたり、什器の設計はCADを使いました。大学で留学生とのグループワークをしたとき、彼らの国の文化を知らないと話のニュアンスが全くつながらないと感じたことがあり、歴史的・文化的な背景を知っていると、相手を深く理解するのに役立つと思いました。文章を書くには、国語が大事。結局自分がやりたいことやろうと思ったら、理系、文系、芸術系、全部の知識が必要だと実感しました。

——どんなプロダクトデザインをしたい?

ソフトウェアよりみんなが持てるハードウェアの “物” を作りたい。

質感とか、ボタンの押し心地とか、ダイヤルの回し心地とか。手で触れるものが好きです。なのでオンラインで発信するにしても、展示作品の真価は伝わらない。展示作品はそこに来た人しか見られない。実物を持っていじっていると真価がわかるという強みが、ハードウェアが好きな理由です。ソフトウェアを使うにしても、指とか目とか、どこか体の一部を使って情報へアクセスしないといけないから、触れるものが大事だと思っています。 誰もが物理的な移動なしに、どこにいても触れるプロダクトデザインをやりたいです。

——新型コロナの影響で休校になった時期は何をされてましたか?

勉強や作品制作はほとんどできなかったですね。大学のアトリエに入れなくて、家で作品を作ると木の粉とかが舞うから、制作は全然できなかった。4年生でこういう状況になったのは辛かったですね。あの時期は、IT系のアルバイトでリモートワークをしてました。あとは、プリンをひたすら作ってました。美味しいものが好きで、自分の家で丁寧に作ればデパ地下で売ってるものぐらい美味しいものができる。硬めで卵の風味がきいていてキャラメルが苦めなプリンが好きなんですけど、巷にあまりないから自分で作ろうと思いました。単純に、ものを作るのが好きなんです。

——作ること全てに興味があるんですね

高校生の頃に毎日の朝ごはんを作っていた時期があって、料理をしていると台所が汚れるんですよ。レシピ本通りにきちんと軽量して作っていると、洗い物がどんどん増える。慣れてくると必要ない器がわかってくるんですけど、料理の本とか番組は調理の部分だけがフィーチャーされている。料理して洗い物しては一連の動作だから、どのタイミングで料理して、洗い物してっていう順序も大事だし、料理の本から抜けているのは変だなというのは感じたんです。これからどんどん忙しくなる社会で、僕も将来働くようになったら、学生の今より使える時間も限られるようになる。自分で家事をするときに料理以外にかかるコストも考えたいと思って、「炊事を初める本」という作品にしたこともありました。

——これからどんなものを作りたいですか?

学部生の今は自分が作りたいもの、感動できるものを作っていて、誰かに「きれいだね」と言われることを目的にしていません。でもデザイン科だし、そろそろ自分以外の誰かのためにものを作らないとな、と思っています。

きっと僕の作品を実際に目にする人は限られているし、僕の作品の形態だとwebで発信しても本当のところは伝わらない。動画で見せることもできるけど、実際目で見るような魅力は伝わらない。届く人にだけ届けばいいって考え方もあるけれど、僕の場合は世界をひっくり返したい。人型ロボットは結局世界をひっくり返せなかったですけど、ASIMOとかが全盛期の頃は、ロボットで世界が変わるんじゃないかっていう期待感があった。そんな感じのことを僕もやりたいから、ものが作りたい、プロダクトを作りたいです。

一人では金銭的にも技術的にもできることは限られる。どんなかたちでものづくりに関わることになるかまだわからないけど、いつか形があって、手にとって触れる自分のものを世の中にだしてみたいと思いますね。それを見て「新しいな」「これがあったらこういうこともできそうだな」みたいなアイデアが勝手に生まれていくようなものを作れたら、と思っています。

——作品から伝えたいことはありますか?

この作品の水の現象をみて「きれい」で終わるのもいいんですけど、どうしてこんな現象が起きるんだろうっていうのも考えてほしいんです。普段みんなそういうことを気にしてないなと感じているので。「なんで?」って思ってもネットで検索して、正しいかどうかわからない答えをすぐ信じてしまうところがある。個人的には理屈を話したほうが誠意ある対応だと思うんですけど、大抵の人は答えだけを欲しがっている。でも、どうしてその答えがでるのか、根元の部分を知ることが大事だと思っています。

僕の作品をみた人に、「水の玉や波ができるのは不思議だな。それはなぜ?」って思ってほしくて、きれいにみえるような仕掛けを用意しています。みる人が「きれい!素敵!」だけではなく「なんだこれ?」と思うことを大事にしてこの作品を作ってきました。

作品だけではなくて、いろんなものを見たときに、なぜこんなことが起きるんだろう?この人どうしてこの考えに至ったんだろう?なんでこんな話し方をするんだろう?と考えることが大事だと思います。なぜ仕事捗らないんだろう?と捗らない理由をさがしてみたら、机の上が散らかっていた、隣の人の話し声がうるさかった、単純に朝から何も食べてなかったとか、昨夜あまり寝ていないとか、部屋の温度が若干暑かったとか、隠れた理由があるかもしれない。「なぜ?」と考えることが大事だと思うので、作品をみた人がいろんなことを考えるきっかけになったらうれしいなと思います。

(インタビュー・文・写真/とびラー )

取材:香坂小夜子、鈴木理子、山中みほ(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:山中みほ

ものの見方を変えたり、人と人をつなぐアートの魅力を伝えたいと思い、とびらプロジェクトに参加しました。

普段は高校で保健室の先生をしています。

2020.12.29

【活動報告】イサム・ノグチ発見研究所

特別展「イサム・ノグチ 発見の道」の開催を前に、作家研究・作品研究をしたい。そんな思いで、とびラボ『イサム・ノグチ発見研究所』はスタートしました。

もちろん『イサム・ノグチ発見研究所』は架空の研究所です。作家研究・作品研究といっても、単に作家の生い立ちや制作背景を調べるのではなく、対話を通じて研究活動することを目指しました。主体的に学び、発表してもらえるように架空の研究所を設立し、参加とびラーを架空の研究員に設定することで、勉強会のような雰囲気を少しでも柔らかくして、楽しく参加してもらえるように工夫しました。

■対話型作家研究・作品研究

2020年度コロナ禍でのとびらプロジェクトは、zoomを使ったオンライン講座に始まり、とびラボも同様にオンラインでの活動が中心となりました。

『イサム・ノグチ発見研究所』もオンラインでの活動として始まり、2020年6月にキックオフ。イサム・ノグチの生涯を年代で分けて、オンラインミーティングを全四回で実施しました。

2020年6月28日 第一回研究発表会 対象期間 1904~1935年

2020年7月12日 第二回研究発表会 対象期間 1936~1950年

2020年7月19日 第三回研究発表会 対象期間 1951~1967年

2020年8月 9日 第四回研究発表会 対象期間 1968~2005年

研究発表会は、オンラインで一人ひとりに発見したものを発表してもらう中で、自分とは違う発見に耳を傾けること、また同じ発見でも多様な見方や感じ方があることに気づくことで自然と会話が生まれ、一方通行の情報提供に留まらない対話型作家研究・作品研究の場となりました。その中でも一番こだわったところは、全員参加を促すことです。各研究員には、対象期間だけ共有して、その期間の中で、自分が気になったイサム・ノグチのエピソードもしくは作品を一人ひとつオンラインで発表してもらうようにしました。全員に主体的に参加してもらうために、どんなに詳しい人も、全く知らない人も発表は一つのエピソードもしくは作品のみ、時間も5分以内としました。

参加したとびラーには、「イサム・ノグチ大好きです、展覧会もいったことあります」、「イサム・ノグチ庭園美術館に行ったことあります」、「モエレ沼公園行きました」という方もいれば、「名前は聞いたことあるけど正直全然知りません」、「日本とアメリカの間で大変だった人と何となく思っている」といった方まで知識には大きな差がありましたが、それを感じさせない発表の場をつくることができました。

また、それぞれが自分の視点を大事にし、自分の言葉でどこからそう思ったのか、それを知ってどう思ったかを伝えることで、研究に独自性が生まれました。

発表方法も特に指定せずに、一言口頭ででも良いとしていましたが、多くの研究員が好奇心を刺激されたのか、回を増すごとに発表資料も増えていき、オンラインを有効活用して、画像や動画を巧みに共有していくようになりました。

全4回の研究発表を通じて、延べ87名のとびラーに参加していただきましたが、同じエピソードや作品でも感じ方が違ったり、それぞれの視点を交換する中で、また対話が生まれたり、非常に刺激的で豊かな時間を共有することができました。

■ふりかえりを重視する

とびらプロジェクトではもとよりふりかえりが重視されています。オンラインでの開催となったものの、『イサム・ノグチ発見研究所』でも同様にふりかえりを重視しました。

そこで大きな役割を果たしていただいたのが、梨本さんと門田さんというふたりのとびラーです。

ふたりは研究員として参加しながらも、発表会の様子をグラフィックレコーディングという方法で記録し、温かみのあるふりかえり資料を作成してくれました。参加したとびラーだけでなく、参加できなかったとびラーからも非常に好評でした。

また、とびラーは活動の記録をウェブ上のとびラー専用の掲示板「本日のホワイトボード」で共有していますが、全4回総数でホワイトボードへのコメントは245件にもなりました。それぞれの発見のふりかえりや、他の方の発見への意見を書いたコメント欄は、時間内に発表しきれなかったところを伝える場になり、これによって、コミュニティの一体感を醸成することができました。

〈とびラー梨本さんによるグラフィックレコーディング 第1回より〉

〈とびラー門田さんによるグラフィックレコーディング 第2回より〉

■それぞれのイサム・ノグチ像を発見する

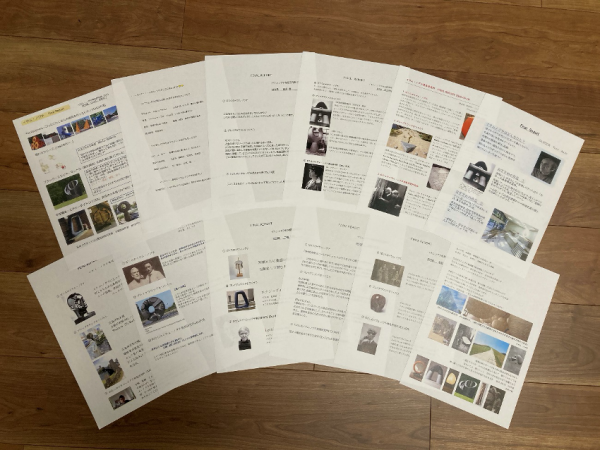

全4回の研究発表を終えて、最後に取り組んだのがファイナルレポートです。

当初、3つのテーマを設定し、それぞれに研究成果をファイナルレポートとしてまとめてもらうことを検討していました。

しかし、最終的には研究発表会における発表の独自性、独創性を考慮して、テーマは原則自由で、A4一枚にまとめていただきました。

研究員それぞれに自由に表現してもらったことで、出来上がったレポートも個性的で、多様なものとなりました。結果として、それぞれがこの研究所での活動を通じて発見したイサム・ノグチ像が描かれた作品のようなものになったと思います。

■実際に会うことの意味

当初よりずっとオンラインで開催してきたとびラボでしたが、9月6日にファイナルレポートとしてそれぞれに表現したものを持ち寄って、このとびラボとしては、最初で最後の東京都美術館アートスタディルームでのリアルミーティングを開催しました。

私自身は約7ヶ月ぶりのアートスタディルームでの活動。オンラインでは何度も顔を合わせて来ましたが、今年4月から加わった9期とびラーの中には初めてのアートスタディルームでの活動になる人もいたため、あちらこちらから「はじめまして」の声が聞こえてきました。

東京都美術館の新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のガイドラインを遵守しつつ、アートスタディルームも定員25名以内、マスク着用、1テーブル4名以内で着席などしっかり対策を行なうことを前提とした実施となりました。内容的にも当初は全員一言ずつファイナルレポートやこのとびラボの感想などを発表してもらう予定を、テーブルごと代表者による発表にするなど、最大限配慮し、無事開催できました。

これまで画面越しに向き合ってきた仲間と実際に会って活動したのはこの日限りとなりましたが、半年近く離れていたとびラーの活動拠点であるアートスタディルームでの時間は感慨深く、特別なものになったと思います。

また、それぞれのファイナルレポートはホワイトボードに展示し、密にならないよう順番に見てもらうようにしました。

対話型での作家研究・作品研究を通じてたどり着いたそれぞれのイサム・ノグチ像は本当に多彩なものになりました。全く知らないけど参加できますか?といっていた方も回を重ねるごとに専門家のように語るようになったり、イサム・ノグチの交友関係から、ブランクーシやバックミンスター・フラーに傾倒して調べはじめる人がいたり。とびラー自体が様々なバックボーンを持った人たちが集まっているため、その特性を十二分に活かして、様々な視点で観察し、それを共有することで本当に豊かな時間を作ることができたと思います。

この日をもって、イサム・ノグチ発見研究所は解散となりましたが、一人ひとりがそれぞれに研究員バッヂをデザインして、最後の時間を迎えました。

■コロナ禍で出来ること、コロナ禍だから出来たこと

このとびラボを行なっている途中で、新型コロナウィルス感染症の影響により10月に開幕予定であった特別展「イサム・ノグチ 発見の道」の来春への延期が発表されました。参加しているとびラーの中にはショックもあったと思いますが、すぐに中止じゃなく延期でよかったと声を掛け合い、最後までやり遂げられたことは本当によかったです。オンラインを活用し、コロナ禍で出来ることを模索しながら、結果的にコロナ禍だから出来たことにたどり着くことができました。

最後に、一緒に場を作っていただいたとびラーの皆様に心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

執筆:中嶋厚樹

執筆:中嶋厚樹

とびラー二年目。イサム・ノグチ発見研究所の活動を通じて、年齢もバックボーンも様々なとびラーの多様性を改めて実感しました。とびらプロジェクトのここにしかない魅力を日々体感しています。