2020.12.28

「上野文化の杜新構想実行委員会」が運営するウェブサイト「東京上野ワンダラー(Tokyo-Ueno Wonderer)」にて、とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくらのインタビュー記事が掲載されています。是非お読みください。

🔻掲載記事はこちら🔻

🔻🔻🔻 10期とびラー募集中! 募集情報はこちら🔻🔻🔻

2020.12.17

2020年の「Museum Start あいうえの」の学校プログラムは、

コロナ禍により受入校数を限定し研究授業として実施しました。

様々な学校から問合せをいただきましたが、その中でも北区立田端小学校とは、

どのような形で授業を実施できるか、時間をかけて協議を重ねてきました。

最終的に来館する形で実施することになり、具体的なプログラム内容を話し合う

席で担当の先生がつぶやいたのは、

「美術館の社会的な役割を、少しでもこどもたちが理解できる体験をつくりたい」

そこでテーマを、「ミュージアムとSDGs」にしました。

これからの社会における美術館の役割や意義について考えるプログラムです。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2020.12.17

2020年の年末に、このようなお手紙が届きました。

ーーーーーーー

このあいだはありがとうございました。

東京都美術館の建物のしくみや作品などを見れて楽しかったです。

作品の見方や角度によって、見えかたがちがうことなど、いろんな楽しみ方があると知りました。

寒いのにどうもありがとうございました。

コロナの時期になり、外にも出れないなか、美術館によんでくださり、本当にありがとうございました。

このことをきっかけに、美術館にもっと行ってみたくなりました。

ーーーーーーー

この手紙を書いたのは、12月17日(木)に学校プログラムで東京都美術館に来館した

台東区立浅草小学校(以下、浅草小)の児童です。

プログラムに参加したあと学校でお礼の手紙を一部抜粋しました。

お手紙からは、美術館の建物のしくみについてや、様々な見方や角度によって作品を楽しく鑑賞した様子がうかがえます。

コロナ禍の状況で、今年初めての校外学習となったこの日。

当日はどんな様子だったのでしょうか。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2020.12.15

空が清く澄み渡った秋の季節、歴史を感じさせる朱色が印象的なレンガ造建築「赤レンガ2号館」に文化財保存学専攻 保存修復日本画研究室 修士2年 谷口陽奈子さんを訪ねました。

笑顔で玄関まで出迎えてくれた谷口さんに連れられて階段を上ると、木造の梁が目を引き、様々な道具が整然と並ぶ装潢室がありました。

■作者の描いた順番や筆使いも想像して描く

はじめに実際に作品を見せていただきながら、作品のこと、制作について伺いました。

-卒業・修了作品について教えてください。

「現在、修了研究として、大学院に入ってから二作品目の現状模写に取り組んでいます。現状模写というのは、顔料の剥落しているところや汚れなどを含めて現在の状態を忠実に写す模写のことで、今回は東京藝術大学大学美術館所蔵の『孔雀明王像』という作品を現状模写しました。」

-この作品を選んだ理由は?

「修士課程が二年間ある中で、一年目も現状模写をしているのですが、江戸時代の『風俗図屏風』という作品で、6曲あるうちの一面だけでしたけど、それは人物が小さく、着物などの模様もすごく細かい作品でした。幅広く材料を扱いたいと考え、日本画特有の金属材料も使用された作品を選んだのでそれはそれで勉強になりましたが、二作品目としては全然違うものがやりたかったので、これくらい本尊が大きくて、大らかな感じの作品を選びました。あとは絹本。前回のものは屏風で紙の作品だったので、今回は絹を選びました。」

-実際絹を取り扱ってどうでしたか?

「紙だとあまり下地がどうなっているのか気にならなかったので描きやすかったのですが、絹は、とくにこういう鎌倉時代の作品は絹目が粗くて、粗いと描き味が紙とはだいぶ違って、描けているような、描けていないようなというのがあります。あと裏から作業できるというのが紙とはだいぶ違うので、とても勉強になりました。実際に掛け軸になった本物の裏面は見られないのですが、(作業中は)想像したり、修理中の写真があれば参考にしたりします。」

-絹本は技術的に裏面から描くことがあるのでしょうか?

「裏から描くと表だけから描くより定着がよくなります。絵の具が落ちにくくなったりするので。ムラなく塗るのにも裏から作業して表から少し描くほうがきれいにできたりします。今回の作品でも、本尊の白く塗ってあるところは裏からも一回白い色をかけています。」

続いて、現状模写の工程について話をおうかがいしました。原寸大のカラー写真の上に薄美濃紙をおいて、墨線を写し取っていく『上げ写し』、その後色を塗り始めていく中で、実物を見ながら色カードをつかって細かな色の違いを観察し、調整していく『熟覧』、実物の隣で作業を行う『臨写』を中心に、実際に行なってきたことをふりかえっていただきました。

-『上げ写し』だけでも大変そうですね。

「そうですね。かなり時間がかかります。原本と同じカラー写真を用意して、その上で薄美濃紙を丸めながら、描いてあるものをよく見ておいて残像を利用して描いていきます。この時点で剥落や傷も写し取り、作者が描いた順番や筆遣いも想像しながら行なっています。先生からは設計図みたいなものと教わりました。この時点で本質的なところとそうでないところも判断しながら行なっています。」

-色カードを使って実物と色を合わせるのは何種類くらいでしょうか?

「本当はいろいろ合わせたいのですが、時間に限りがあり、コロナ禍で30分くらいしか出来なくて、取れたのは4つくらいだったと思います。後は取れたもので工夫しました。例えば青っぽい色、群青だと一番残っているところを取っておいて、そこと比較して暗いはずだなとか。」

-色とか材料は時代背景から調べたりするのでしょうか?

「日本画の場合は古いものになればなるほど、使っている色は限られてきます。明治より前か、明治より後かでだいぶ違います。鎌倉時代になると色をみれば、おそらくこれだろうとわかります。水色ならこれ、青ならこれなど。明治より後になると西洋からもいろいろ新しい顔料が入ってきて、調査をしないとわからないです。」

「たとえばこの本尊のあたりには截金(きりかね)といって、細く切った金箔を線上に乗せているのですが、こういうのはこの作品の描かれている時代までしかやらないはずだとか。」

-昔使っていた色にも何かを混ぜて古くみせたりするのでしょうか?

「日本画の絵の具だと、まず岩絵の具というものがあって、染料があって、合成された材料もあるのですが、岩絵の具だと群青と緑青は加熱するとどんどん黒っぽくなる。それを混ぜたりもします。透明水彩絵の具を使った方がはるかに楽でも、できるだけ昔からあるものを工夫して使っています。また、どういうふうに変化するのかということも勉強になります。見た目を似せるということもしないといけないし、元の状態を想像することもしないといけない。先生にも結構相談しました。」

-『臨写』について教えてください。

「臨写は重要な期間で、藝大美術館所蔵の作品の場合約10日間行うことができます。大学美術館でやらせてもらいました。そこで完成するのがベストですが、細かい模様は描ききれなかったので、截金もその後にやりました。本物があると進みが全然違います。こうかなと思って描くのではなく、正解がすぐ目の前にある。」

-昔の人の技術というか、今回の模写で見えてきたものはありますか?

「例えば金泥で細かい模様が服に入っていて、本当に細かく描いているなぁと思いました。どこから見ても完璧だと思いました。」

-今回の現状模写で難しかったところは?

「背景が大変でした。経年劣化した状態を再現するのが。描いた感じが出てしまうとやっぱり違うので、薄く顔料が残っている感じを表現するのが難しかったです。おそらく一色で塗られていたと思うのですが、本物は筆で描いた感じがしないけど、でも模写だから描かないといけない。」

「絹って順番に絹糸、空白、絹糸、空白となるので、(構造が)空白のところには色がのらない。裏彩色がされていれば平滑に近くなっているのですが、背景は裏から塗っていないだろうから、そういうところは埋めてしまうのも違うし、埋めないと裏打ち紙(作品の裏に貼り付け補強するための紙)が透けてちらちら見えてしまって違うし、そういうところも難しかったです。」

■日本画から文化保存修復へ

谷口さんは、学部時代、東京藝術大学で日本画を専攻し、現在は大学院で文化財保存学を学んでいます。そこにいたった経緯や大学院での学びについて伺いました。

-学部時代に日本画を専攻していて、現在は文化財保存学を学ぶことに至った経緯は?

「学部と大学院の違いでいうと、学部の時は、作家になるための勉強だったと思うのですが、大学院は作家になる人がいてもいいし、修復の世界を目指す人がいてもいいし、間口は広い感じがします。私は、修復がやりたくて藝大に入ったので、学部時代に日本画を学んだのもここにくるための準備だったと思います。」

-修復がやりたいと思ったのはいつ頃ですか?

「もともと伝統工芸は好きで、高校生の頃にこういった世界があることを知って、その頃から漠然といつかやりたいと思っていました。」

-大学院で現在はどのようなことを学んでいるのでしょうか?

「今はこういう模写を自分の研究としてやりながら、週一回授業で修理や表具を学んでいます。(いずれは)材料をきちんと扱えるようになるのが目標です。模写は絹があって、表からも裏からも描いてあって、顔料がどうしてこう落ちているのだろうと考えることや、あとじっくり観察できたのも将来にとってよかったと思います。忙しかったですけど、楽しかったです。」

「修士課程の一年生の時には、保存科学のこととか、日本画以外の分野についても保存のことを一通り学ばせてもらいました。建造物、彫刻のこととか、油画のこととか、工芸にも行きました。」

■研究室に受け継がれる伝統

室内にある見慣れない数々の特殊な道具についても話を伺いました。

-コロナ禍で制作に影響はありましたか?

「大学の構内でもうちょっとやりたかったです。7月頃には少し入れるようになったのですが、制作できるようになったのは9月からで、その間は、家でやらざるをえなくなってしまった。家では場所の問題もありましたし、場所は何とかなっても照明が暗いことも問題でした。表具ももっとやりたかったですけど、こういった台(装潢台)も家にはないので。」

-確かに特殊なものがたくさんありますね。

「(装潢台は)裏打ちといって中腰で作業することが多いのですが、絶妙な高さですね。」

-たくさん気になるものがありますが、あの桶みたいなものは何に使うのでしょうか?

「この研究室では生麩糊(しょうふのり)という粉から炊いた糊を使うのですが、炊いた糊をこして、その糊を水で薄めたり、練ったりするときに使います。ここで作った糊は修理の時などよく使います。一年生の頃は毎週炊いていました。」

「一年生の仕事でいうと、1月とか2月頃に残っている糊を全て炊いて、大きな甕(かめ)にいれ、ここの建物の地下に保存しておきます。今も古糊(ふるのり)といって2013年頃の糊をつかったりします。」

-糊を代々引き継いでいるわけですね。

「新しい糊は、接着力が強く固くなり易いのですが、古い糊は接着力が弱く柔らかく仕上がるので、使い分けています。そういうのも面白いです。」

-あちらの青いバケツには何が?

「青いバケツには、水につけた糊のもとになる粉が入っています。その上に水があるのですが、その水を時々替えないと全体的に腐ってしまうので、それのお世話をしないといけない。ペットボトルには染料が入っています。矢車とか天然の染料を煮出したものですね。今回の現状模写でも裏打ち紙に真っ白なものではなく、矢車で染めたものを使いました。」

-この部屋をざっと見渡しただけでもたくさんの道具や物があるのにとても整理されていて、整然と並んでいますね。

「研究室の先生の影響というか、代々みんなが自然とそうしてきているのだと思います。研究室でも一人でできないこともあるので協力をしたり、そういう意味でも研究室の全員で作っている環境です。」

神は細部に宿るという言葉がありますが、文化財保存修復に関わる人として、道具を大切にする、整理整頓といったことが、先生から学生へ受け継がれる。そして先輩学生から後輩学生へも代々伝統のように受け継がれ、文化財保存修復に関わっていく思いも育てられているように感じました。

最後に、保存修復への思いを伺いました。

「こういうものは永遠ではなく、古びていく。良くなることはなくて衰えていく。修復の世界のそれを理解してやっているところにすごく感動して。自分たちにできることの限界も知りながら、でも作品をなるべく後世に伝えていこうという謙虚な姿勢に魅かれました。私もそういう技術者になれたらいいなぁと思います。」

学部から大学院まで日本画に真摯に向き合ってきたからこそ、迷いなく、まっすぐに語られる言葉が印象的でした。

来週は絹を木枠から外して、表具の工程に入るので緊張しているという谷口さん。絹は一層目の裏打ちが難しく、浮いてしまったりするそうです。また、仏画の形式だと仕立ての工程が倍くらいになるので、慎重にやらないといけないと話してくれました。

卒業・修了作品展で展示される現状模写『孔雀明王像』。表具を終えた谷口陽奈子さんの作品をぜひご覧いただければと思います。

■インタビューを終えて

谷口陽奈子さんにどうして東京藝術大学で学ぼうと思ったのか尋ねると、少し考えた谷口さんから返ってきた答えは、「一番になりたかったので」でした。他人と比べてではなく、自分自身が一番納得できるようにありたい、そんなふうに私には聞こえました。彫刻家イサム・ノグチは、完全な芸術家とは「みずからの芸術がさらに含意するものの探究に身を捧げる芸術家だ」としていますが、「これからも全てが勉強です」と話す谷口さんの姿が重なります。

先人たちから受け継がれた文化財を次世代へ、知識や技術とともにその思いも受け継がれていることを感じました。

取材:木村仁美、和田奈々子、中嶋厚樹(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:中嶋厚樹

とびラー2年目、普段は美術館学芸員をしています。とびラーとして、たくさんの人に出会い、刺激をもらい、共に過ごす時間が財産になることを実感しています。

とびラー2年目、普段は美術館学芸員をしています。とびラーとして、たくさんの人に出会い、刺激をもらい、共に過ごす時間が財産になることを実感しています。

2020.12.13

第5回アクセス実践講座「ウィズコロナ時代の場づくり論」

日時|2020年12月13日(日)9:30~12:30

場所|zoom(オンライン)

講師|舘野泰一(立教大学 経営学部 准教授)

12月13日、第5回アクセス実践講座では、ワークショップ的な学びの場づくりについての講義を行いました。

講師は、立教大学の舘野泰一さんです。本年度で5回目となる舘野さんのワークショップ・メイキング講座。今年度は特に、オンラインでの場づくりやコミュニティ形成にフォーカスにした内容でお話を頂きました。

2020.12.12

第7回建築実践講座「こども向け建築ツアーメイキング」

日時 |2020年12月12日(土) 13:00~15:30

会場 |東京藝術大学 中央棟 第三講義室、zoom(オンライン)

―――――――――――――――――――――

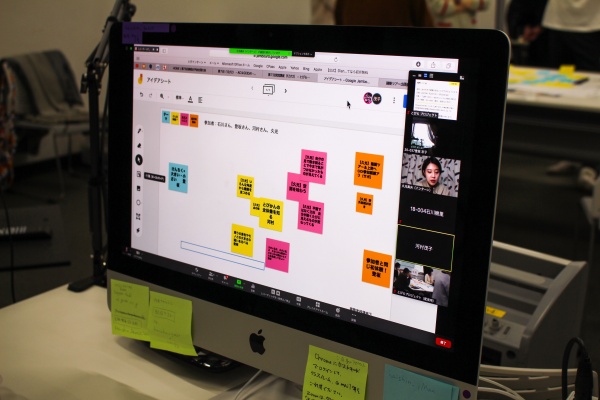

12月12日のお昼過ぎ、第7回目となる建築実践講座が開催されました。実践講座の参加者がオンライン以外の場に集合できたのは本年度初!しっかりと感染症対策を行いながら、これまでの実践講座や建築プログラムでの学びの集大成ともいえる建築ツアーメイキングに取り組みました。

講座の流れ

今回は、「参加したひとが“自分の力で建築を見る”ことができるようになる」ことを目指す、子ども向け建築ツアーをつくるワークを行いました。前半は、東京藝術大学の会場に集まった9グループとオンライン参加の1グループに分かれ、企画を考えます。まずはそれぞれで付箋にアイデアを書き出し、それからグループごとにメンバー同士でアイデアを共有しながら話し合うことで、段階的に企画を組み立てていきます。後半は、ほかのグループの企画に目を通し、それぞれの意見を交換し合いました。ここでのレスポンスを踏まえながら、グループごとに企画をあらためて見直し、プランを調整しました。

講座の様子

〇ひとりでアイデアを出す時間|まずは付箋にアイデアを出します。水色の付箋に建築ツアーの「テーマ」、ピンク色の付箋にツアーで「伝えたいこと」、そして黄色の付箋に「自分の強み」が書かれています。

〇企画書①「ツアープランを考える」|グループでそれぞれの付箋を出し合い、ツアーのテーマを設定します。そして、ツアーをどのような体験にできるのか考えながら、具体的なプランを練っていきます。

〇検証:全員で見合う|ひとつのグループにつき一人のとびラーがテーブルにとどまり、他のチームのとびラーたちに自分のチームが組み立てたプログラムをご紹介。テーブルに立ち寄ったとびラーは、そこから気づいたことを黄色の付箋に書き込み、その企画へのレスポンスとして付箋をテーブルに置いていきます。

〇企画書②「ツアープランを磨く」|グループごとに再集合。ほかのグループの企画やもらったコメントを踏まえ、ツアープランの内容をさらに磨き上げていきます。

〇発表:企画書を見合う|最後に、それぞれで各チームの企画書を見合います。ここでも黄色い付箋を用いてコメントを書き込みます。

まとめ:リアルでもオンラインでも!ともに学び合える場を目指して

今回とくに印象に残ったのは、会場の人々がオンライン参加のメンバーとも積極的に交流できるよう工夫を凝らしていた点です。本日の講座は、受講者とスタッフが同じ場所に集まることのできる貴重な機会でしたが、ブログ執筆者は都合によりオンラインで参加しました。「今回は一方的に会場の様子を観察することになるのかな」。そんなふうに思っていたのですが、建築実践講座の運営スタッフ、そして会場のとびラーたちがリモートの参加者のことも気にかけてくれたおかげで、オンラインでの参加者同士、さらには会場にいる人ともコミュニケーションを取りながら建築ツアーのメイキングに取り組むことができました。

〇オンライン参加者によるツアーメイキングの様子|とびラー3名とインターン1名で、GoogleのJamboardやスプレッドシートのようなツールを使いながら、建築ツアーのプランを組み立てていきました。

グループの企画を見合う時間には、会場にいるとびらプロジェクトアシスタントの原さんが配信用スマートフォンのレンズ越しに、それぞれの企画書や紹介の様子を見つめることができました。「このグループの企画は……」「こういう紙を使って、みんなで模型を作ったり……」会場の参加者たちは、身振り手振りを交えながら他のグループのメンバーに企画の内容を伝えています。話し手にイヤホンのマイクを近づけると、多くの方がレンズに目線を合わせながら企画をご説明くださいました。さらに、会場の参加者のなかには、オンライン参加者の作った企画書が映し出された画面を熱心に見つめてくださった方もいたそうです。

わたしは会場である東京藝術大学の第三講義室に行けませんでしたが、その場のメンバーがオンライン参加者の存在を意識しながらワークを進めてくれたおかげで、自分もその場の一員なのだと認識できました。オンラインでもリアルでも、ともに学び合えるように。今年度のとびらプロジェクトでのオンラインツールを活用した取り組みの数々が、このような共通認識に支えられた「場」としても実を結びつつあるのではないか?そのように感じることのできた回でした。

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2020.12.06

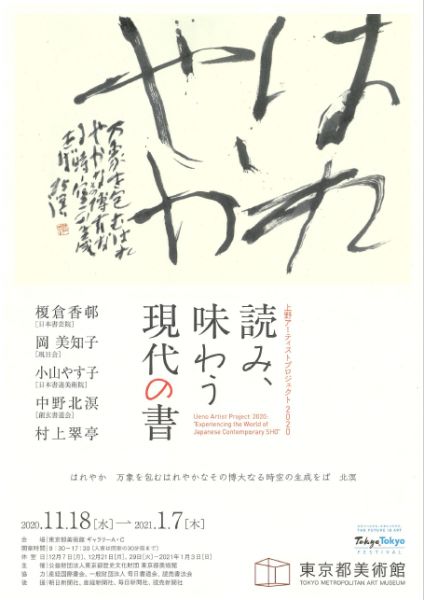

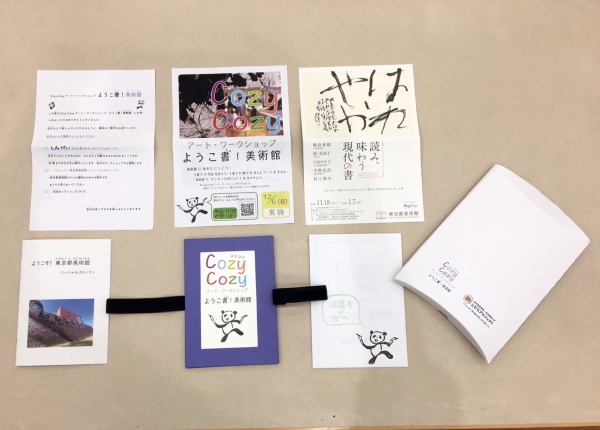

◇Cozy Cozy アート・ワークショップ「ようこ書!美術館」とは……

私たちの「とびラボ」チームの名前は「Cozy Cozy ラボ」です。COZYは「居心地よい」という意味です。このラボは発達の特性があるために、周囲の理解や安心できる居場所を持ちにくい子どもとその保護者を対象に、アート・ワークショップができないかとの動機から生まれました。子どもたちにとって美術館は遠い存在かもしれません。しかし、アートには一人ひとりが異なる多様な人々を多様なまま受け入れてくれる場としての側面があると私は考えています。私たちは美術館で先生でも親でもないアート・コミュニケーターと一緒にワークをしながら、のびのびと自分を表現し、心地よく(Cozy)過ごせるアート体験をしてほしいとの思いでプログラムを考えてきました。

「ようこ書!美術館」とは、上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現代の書」展(以下「読み、味わう現代の書」展)で「書」を味わい、東京都美術館(以下、都美)の建築や彫刻を鑑賞しながらとびラーと交流するプログラムです。Welcomeの気持ちを込めて「ようこ書!美術館」と名付けました。

今回のプログラムの対象となったのは、とびラーのひとりが所属する療育センターの子どもたちです。

◇この「とびラボ」のラボの出発からワークショップの実施まで、およそ9ヶ月もの時間を要しました。4月からとびラー同士で発達障害に関する学習や実際のワークショップの具体例などの勉強会をしてきました。CozyCozyアート・ワークショップの内容の検討では、100のアイディアが出るほどのトライ&エラーを重ねました。コロナ禍でもあり、活動場所や関われる人数、空間の使い方やワークで使う素材の選定などの難しさがありました。オンラインで行うプログラムの可能性も考えましたが、パソコンなどの環境が一律でないことや子どもたちと直接交流することの意義も考え、毛糸や影絵のワークなどなどアイディアを出し合いトライアルをしてきました。そして本質的に追求したいこと【子どもたちにとってCozyな気持ち】と都美で行う意義とその資源【作品、建築、彫刻など】を生かすことをコンセプトに据えてシンプルに絞り込みました。

その結果、都美で開催されていた「読み、味わう現代の書」展を軸に、子どもたちが自分の「お気に入り」を探すワークショップとなりました。また、保護者にも楽しんでいただけるよう、子どもとは別枠のプログラムを設けました。

その結果、都美で開催されていた「読み、味わう現代の書」展を軸に、子どもたちが自分の「お気に入り」を探すワークショップとなりました。また、保護者にも楽しんでいただけるよう、子どもとは別枠のプログラムを設けました。

10月中旬から具体案に落とし込み、ようやく12月6日にワークショップを実施しました。

これより、「ようこ書!美術館」の当日の様子をお伝えします。

▲▽◆◇▲事前にプログラムの案内を送る▲▽◆◇▲

ワークショップの参加者は全員、都美に来るのが初めてとのこと。

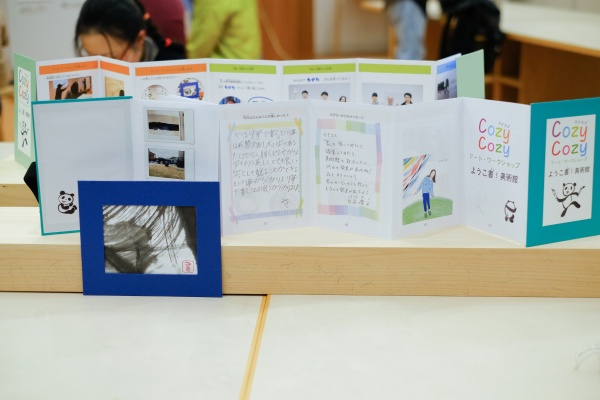

そのことを踏まえ、当日の活動への見通しを持っていただくためのツールとして2つの案内冊子を用意しました。ひとつは【パンダノート】、もうひとつは【ようこそ!東京都美術館 ソーシャルストーリー】です。

これらを事前に子どもたちにお送りするにあたり、保護者へも「待っています」の気持ちを込めて「招待状」を同封しました。

(送りもの一式)

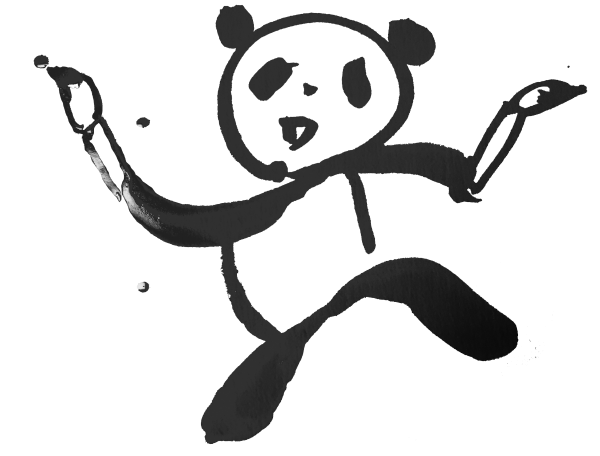

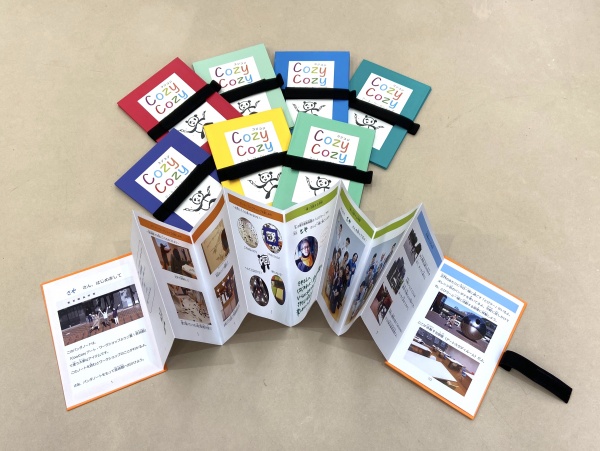

◇【パンダノート】について

当日のプログラムの案内です。駅からの道順、当日の持ち物、どんな場所でどんなことをやるのか、当日一緒に活動するとびラーの顔写真やコメントなども載せ、参加する子ども一人ずつのお名前を入れて作成しました。とびラーからのwelcomeの気持ちを込めて、子どもたちや保護者が楽しみに安心してきていただけるよう工夫を凝らしながら編集をしました。

(パンダノート)

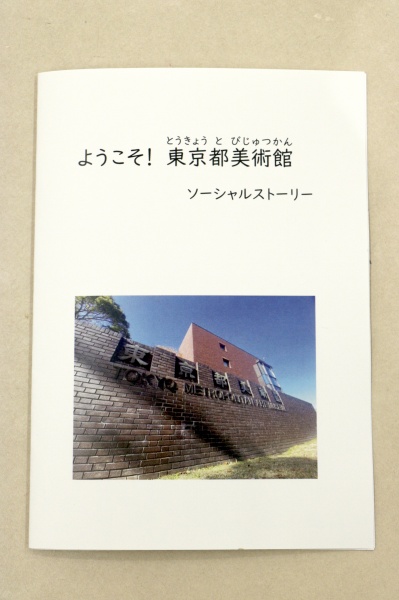

◇【ようこそ!東京都美術館 ソーシャルストーリー】について

ソーシャルストーリーは、目に見えない暗黙のルールや、あいまいな状況、活動などをテキストや写真を使ってわかりやすく視覚化することで、社会的なスキルを学ぶことができるラーニングツールです。

パンダノートの道順案内の先につながるよう、都美に入ったときのイメージをお伝えしました。都美の利用方法を、インフォメーションや展示室など施設の写真を大きく載せて丁寧に説明した16ページの冊子です。都美での過ごし方やふるまい方を事前に伝え、参加する子どもたちが自分の意思で適切な行動を選択できるように手助けするツールとして作成しました。

2つとも単なる案内ではなく、コロナ禍で直接の交流がしにくい中、事前に参加者と「つながれるもの」をと考えた結果、この形となりました。

この2つの冊子は家庭でもしっかり読まれたようで参加者からは「受け入れてくれていると感じた」、「美術館への親しみや見通しもって心の準備ができた」などの感想をいただきました。当日につながる気持ちの贈り物になったと思います。

▲▽◆◇▲いよいよプログラム当日▲▽◆◇▲

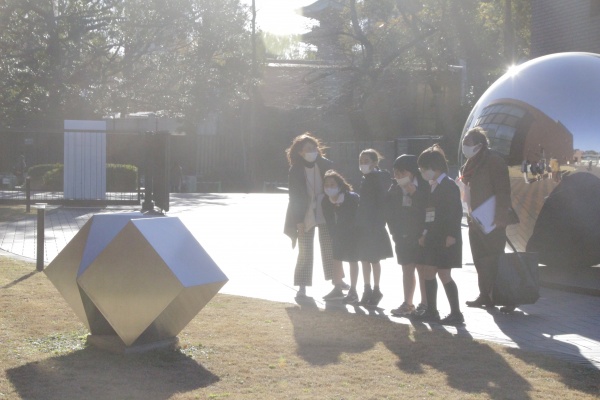

初冬ながらとても天気が良く暖かな日でした。参加者は小学校2年生から中学校2年生までの子ども8人とその保護者たち。エントリーしてくれた方全員が参加してくださり、嬉しい気持ちと遠くからよく来てくださったと感謝の気持ちでいっぱいでした。

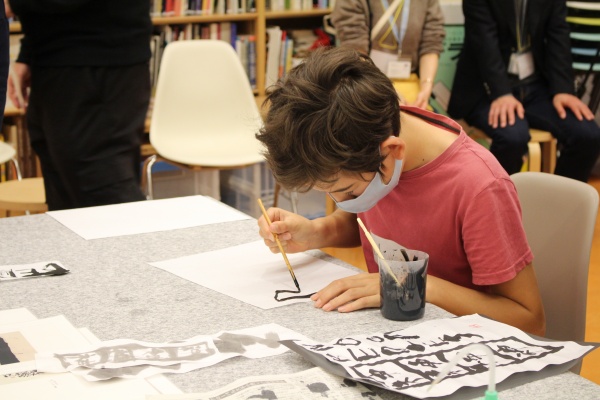

ワークショップのテーマは「美術館でお気に入りを見つけよう!」です。「書」=「文字を書くもの」との考えを取り払って大きな紙に自由に墨で描いたり、展覧会「読み、味わう現代の書」展や都美建築や野外彫刻の鑑賞をしたりして自分のお気に入りをみつけます。とびラーはこの活動が子どもたちにとって心地よい時間であるようにとの思いを込めて関わりました。

◆参加者は来館後、一緒に活動するペアのとびラーと「はじめまして」の自己紹介に続いて、オリジナルの「はれやか体操」をしました。この体操では、「はれやか」という文字を全身で大きく空間に書き、体と心をほぐします。このことばは「読み、味わう現代の書」展に出品されていた《はれやか》(中野北溟作)からはれやかな気分でワークに入れたらいいなと選んだものです。中野さんの筆運びを追体験するように一画一画を体で表現しました。どの子も恥ずかしがらず体をうごかしてくれて、少し心がほぐれたようでした。

次に、書展につながるワークとして、広げた障子紙の上に薄い墨と濃い墨を使って大きな丸や線を描きました。最初に参加者みんなで空中に円を描いてから紙に丸を描いたためか、親子でのびのびと描き始めました。丸を重ねたり長い線を重ねたり・・・。手作りの毛糸の筆や、段ボールのかけら、スポンジなどを使ってぐいぐい描いていきました。水を使ったにじみにも挑戦! 広がっていくにじみの動きに注目する子もいました。最後に、子どもたちはとびラー手作りの枠を使って大きな作品の中から自分の「お気に入り」の箇所を見つける練習をしました。

子どもも保護者も描くことに夢中になり、もう少し墨のワークを続けたいような雰囲気が感じられるなか、子どもと保護者が別々になって活動する時間になりました。

◆子どもたちはとびラーとコミュニケーションをしながら「読み、味わう現代の書」の作品鑑賞や美術館内外の散策へと出かけました。

プログラムを考えている時とびラーの間では、子どもたちにとって「書」展は少し鑑賞が難しいかもとの懸念もありましたが、プログラムに参加した子どもたちは、本物の作品の持つ魅力や造形的な面白さに気づいて「書を飾る紙がすごく綺麗!」「細い線や太い線も綺麗だな」などつぶやきがありました。また、本文をテキストと見比べながら興味持つ子もいて、それぞれの視点をもって「書」の魅力を発見できた様子でした。

【書展や館内外でのお気に入り見つけ】

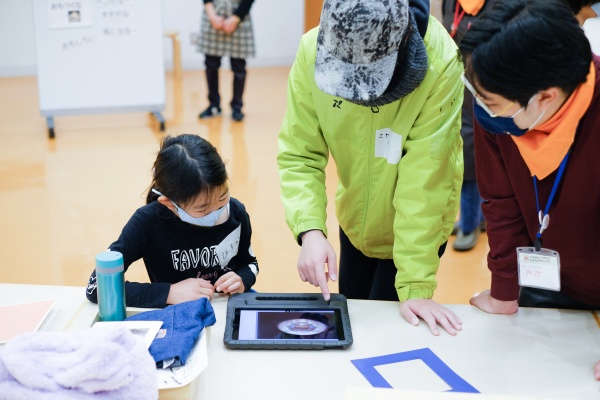

野外彫刻や館内の建築を鑑賞しながらiPadでお気に入りを撮影する場面では、枠を使って「この辺かな、ここかな?」とフォーカスし、写真の出来をとびラーと確認して集めていきました。アングルを工夫して様々な目線で撮ろうとしている子もいました。プログラム開始時に比べ、とびラーとの親密度も上がり、子どもたちがどんどんほぐれて居心地よく過ごしている様子が目に見えて分かりました。

【子どもたちが見つけた「お気に入り」の写真の一例】

活動場所にもどった子どもたちは、見つけたお気に入りの写真を自分の「パンダノート」に記録します。iPadで撮ったお気に入り写真を選び、ポラロイドカメラで印刷します。子どもたちはポラロイド写真からジワーっと現れる画像に興味津々でした。

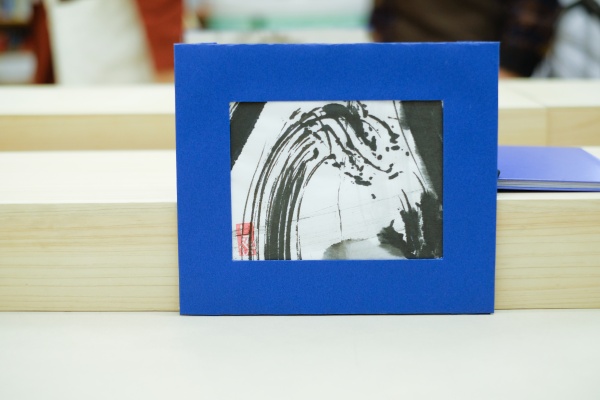

次に、みんなで描いた墨の作品から「お気に入り」の場所を見つけ、切り取って額に入れました。フォーカス用に使った「枠」が「額」に変ることで、また見え方が変わりました。作品にはとびラーが手作りした子どもたちの名前の落款も押しました。

◆一方、保護者は3班に分かれてとびラーとともに「読み、味わう現代の書」展の鑑賞をしました。作品を見ながらお互いに気に入ったところや、「どうしてかな?」と思うところなどを言葉にしていきました。それぞれの感じ方、考え方を味わいながら交流し、鑑賞を深めました。その後とびラーのおすすめの場所などを紹介しつつ都美館内を散策しました。

「読み、味わう現代の書」展は字や文に込められた思いを創造的に表現した作品群であり、絵画と同じような感覚で鑑賞できます。これらを見て回った保護者からは「かきぞめの宿題に悩んでいたけれど、これでいいんだよね、これを学校の先生にもみてもらいたい(笑)」との声や実施後に「子どもとは別時間で、久しぶりに自分の時間を満喫できた」などの感想をいただきました。

◆今日の活動の思い出が一冊になった「パンダノート」。とびラーと子どもたちがお互いのノートを見せ合いっこし、書の鑑賞から戻ってきた保護者にも見てもらいました。

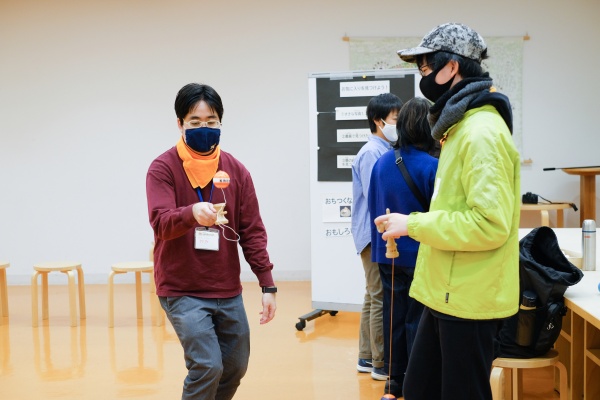

あっという間に2時間半の活動が過ぎ、ワークショップ終了の時間に。子どもの様子をとびラーから聞く保護者の方や最後に得意のけん玉を披露してくれた子もいて、名残惜しいお別れとなりました。出来上がったパンダノートや額付き墨絵、落款を手に嬉しそうに帰っていくみなさんの表情や姿がとても印象的でした。

◆果たしてCozyな機会は作れたのかは参加者一人一人の胸の中だと思います。後日届いた感想は「とびラーが寄り添ってくれて安心できた」、「シンプルな墨の表現は入りやすかった」、「日常ではない出会いや鑑賞を超えた体験に招待してもらえて良かった」、「おうちに帰って楽しかった出来事やとびラーと話したことなどを家庭でも沢山お話した」、「機会があればまた参加したい」、「お正月に家族で書初めに挑戦した」などなど心温まるものばかりで、プログラム終了後も暖かな時間が続いていたのだと、CozyCozyアート・ワークショップに携わったとびラー一同で感激しました。

◇振り返れば、勉強会も打合せもオンラインと今までにない形のラボでしたが、冊子など事前の送りものはすべて手作りで、当日も大道具から小道具までアナログ感満載のラボでした。コロナ禍であっても、人との結びつきはアナログの手触りを欲しています。そんな実感を子どもたちや保護者と共有したワークショップでした。関わったとびラーにとっても学びの多い充実感のあるとびラボとなりました。

◇コロナ禍の中にもかかわらず参加いただいた皆様に感謝いたします。

これからも美術館から心も体も遠く感じる方々のためのワークショップが継続的にできるといいなと思っています。

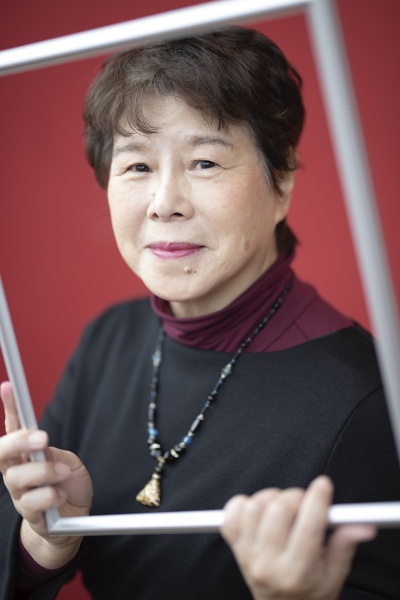

筆者:7期とびラー:松本みよ子(まつもとみよこ)

筆者:7期とびラー:松本みよ子(まつもとみよこ)

美術教師。特別支援学校退職後、教育相談員。とびラー3年目。このラボでは勉強会をしつつ凸凹道をたどってきました。オンラインを交えての歩みは困難もありましたが、とびラーや参加者が協労し交流することの意義を見つめる宝物のような時間でした!

2020.12.05

今年の新しいファミリープログラム「上野でGO!」は、Web会議サービスZoomを使った作品鑑賞と、実際にミュージアムで作品に出会うことを組み合わせた、2ステップのプログラムです。

オンラインとリアルの両方の良いところを組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」という新しい学びの形をデザインしています。

12月5日(土)は「上野へGO! リアル」と「上野へGO!オンライン」が東京都美術館で同日開催されました。

ここでは、「上野へGO! オンライン」の様子をお伝えします。

オンライン上で作品を鑑賞できるファミリー対象のプログラム「上野へGO! オンライン」は、8月、11月にひきつづき、今回で3回目の開催です。

今回の進行は、Museum Start あいうえのプログラム・オフィサーの鈴木智香子です。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2020.12.05

今年の新しいファミリープログラム「上野でGO!」は、Web会議サービスZoomを使った作品鑑賞と、実際にミュージアムで作品に出会うことを組み合わせた、2ステップのプログラムです。

オンラインとリアルの両方の良いところを組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」という新しい学びの形をデザインしています。

12月5日(土)は「上野へGO! リアル」と「上野へGO!オンライン」が東京都美術館で同日開催されました。

ここでは、「上野へGO! リアル」の様子をお伝えします。

12月5日(土)の午前、8月・11月のオンライン・プログラムに参加したファミリーが東京都美術館のアートスタディルーム(以下、ASR)に集合しました。

各回8組ずつの参加者です。ASRでのガイダンス、ノートづくりのワークショップに加え、今回は「展示室探検」が加わりました。

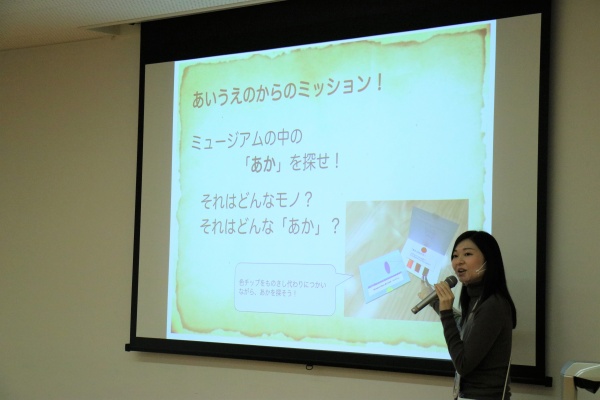

進行はMuseum Start あいうえの プログラム・オフィサーの渡邊祐子。ガイダンスでは、これまでのリアルの回と同じように、ミュージアムスタートパックの使い方、上野公園の楽しみ方に加え、「あいうえのからの指令」が伝えられました。

今回の「指令」は、「あかを探せ」です。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2020.11.23

近年ミュージアムの活動は、人々の幸福な状態=ウェルビーイング(Wellbeing)を支え推進する活動である、という視点が大切にされるようになってきています。ミュージアムは多様な人々をつなぐ場であり、私たちの世界にある多様な価値を対等に分かち合う場としての役割を担っています。Museum Start あいうえのは、それぞれの人の文化が尊重されるより良い社会の実現に向けて「ダイバーシティ・プログラム」に取り組んでいます。プログラムが始まり5年目を迎える今年の活動テーマは、『うつくしい文字ってどんなかたち?』”What Makes Letters Beautiful?“。当日の活動風景を伝えます。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)