2020.01.26

本格的に冬の寒さを感じ始める12月6日の午後、久々となる大学の雰囲気にそわそわする我々の前に登場されたのは、建築学科の長田美波さん。

制作活動の熱気を感じる工房でのインタビューは、全く予想していなかった長田さんの一言から始まりました。

卒業制作のタイトルをサーフィンとしていて・・・

—あの、波に乗るサーフィンですか?

はい。揺れ続ける大地の上をまるでサーフィンするかのように、ただ漂うだけでも埋もれたりするでもなく、漂う中で決めポーズを取るような構築物を、今考えています。

最初に、1億5千万年前から日本列島がどのようにできてきたかを表すビデオを作りました。再生するとだんだん形が見えてきて、現在の姿に、そしてこれが5万年後の日本列島。

—5万年後も予想できるんですか?!

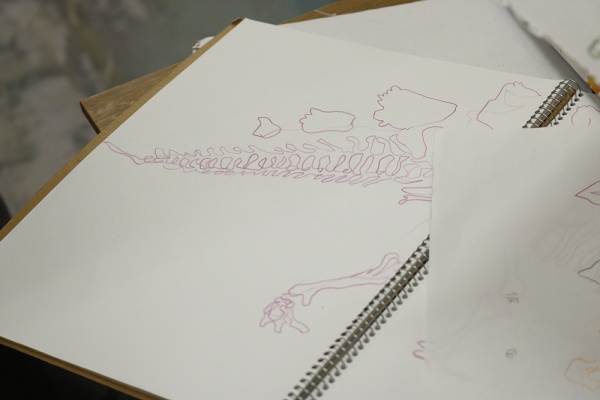

はい。日本列島全体の地質の分布等をリサーチし、海の底でできた層、火山性の層、というように性質によって大まかに色分けし、800万年前、現在、5万年後の図を作りました。

次に今進めているのが、地球上のある一点を中心としたリサーチです。

この図はよくある平面図ではなく、円錐断面図と名付けたオリジナルの図法です。地中の動きがあるから平面図が表せるのですが、私は平面図という結果より、その原因の方に興味があったことがきっかけとなり、円錐断面図を発明しました。

—長田さん自身で考案を?

そうです。書き方としては、地球上のある一点を選び、そこを中心に円錐形のコーンでくり抜いた時、円錐面に表れるであろう地層や核、マントルを展開して図にします。我々が生活している地表面と地球の一番深い所やプレートの動きなどを一度に可視化できる方法はないかと考え、この図法を作りました。これまで、平面図上のある一直線について表された地中の断面図はあったのですが、どの方角からどのくらいの力で押されて地層ができたのかは分かりにくいものでした。円錐断面図では方角、また地層の厚みがわかるので地層が流れてきた方向が予想できます。

—建築学科の卒業制作のイメージは建物だったんですが、こんなに地質学的なこともやるんですね。

個人の興味、私がやりたいからやっているというのもあります。この図だけでは断片的なので、経過が見える一枚のドローイングとして、例えば、この時代にここの火山が噴火して地層が流れてきたとか、断層の線がどのように変化してきたとかが、コマ送りのアニメのような一連の流れでわかるようにする予定です。国土地理院のデータベースや日本地方地質史などを読んでいたら楽しくて。ただ、私の頭に入っているだけでは人を説得できないので、データの形にして出そうと思っています。

—自分の欲しい年代の資料が手に入るものですか?

それが、なかなかないんです。その年代に何が起こったか活字資料には書いてあるのですが、何万年も前の地質を実際に見ている人はいないので、概念図ばかりです。ボーリングデータを集めて、あとは想像で補いながら線を書いていきます。地面の下まで計算している所をいかに伝えるか。読みやすい図面とするために4年間勉強してきたことをちゃんと活かさないと、と思っています。

タイトルをサーフィンとしているのは、動いている大地の上を流れていく中で、決めポーズを決めるような構築物を考えているからです。具体的には、地質の動きを使って構造物にこんなことが起こったら面白いというアイデアベースのスケッチをし、そのアイデアを実際に使えそうな場所で組み立て、一つの設計にしています。

諏訪湖の周りを敷地に選んだ理由は、構造湖で、フォッサマグナの地域だからです。東と西の地質がずれ、その谷地にできた湖ということです。諏訪湖自体もどんどん南から北の方に移動しています。その諏訪湖を中心に南と北の2カ所に設計物を置くと、時代によって漂流していきます。

—この構造物はどんなアイデアが元になっているんですか?

構造物の一方に片持ちのめちゃくちゃ小さい机を置いておくと、将来動いていって、ある時代のみもう一方に架け渡され、一瞬のティータイムができる机になる。しかしまた流されていくので、いずれティータイムはおしまい、というアイデアです。

—瞬の長さはどれくらいの時間ですか?

5千年以上です。

—結構長いような気もしますが、地球の歴史からするとやはり一瞬ですね。

ほか、諏訪湖は日本の中でも最も沈降の激しい場所なのですが、この歪んだ形の梯子は接線が移動していくので、どの時代でも登れる場所が必ずあるというアイデアです。ある時代において一方は無用の長物ですが、一方は有用であるというように、様々な梯子や階段を並べておき、どこか一点は使えるようにします。これが決めポーズです。

—決めポーズと呼ぶのがユニークですね。

他の言葉が思いつかないというのもありますが・・・

建物が決めポーズをしている、日常的に建物を使う私達からするとちょっとへんてこな形だけど、使おうと思えば使える。あっちを立てればこっちが立たずというようなバランス感覚の中で建築がどう振る舞うか。ありきたりな梯子をかけるより、梯子自体の形を変えてしまって、それが揺れ動く大地とアフォーダンスする、といったことを考えています。

—すごい!おもしろい。そこまで長いスパンで建築を考えるって珍しいですよね。

建築の寿命がコンクリートで大体4〜50年だからというのもあります。私の設計物は純粋鉄、世界で最も安定している物質を使うことを想定しています。

—完成はしているけど、変化し続けているような印象もあります。

ところどころ完成は起こっていますが、違う所では不十分で、ださい感じ。でも5万年したら決めポーズになっているようなイメージです。

—5万年単位の話が出るとは思っていませんでした。私達には地面は一つのものに見えますが、長田さんから見るといろいろな要因の集合体なんですね。構造物の用途は何を想定していますか?

用途というよりは、形そのものが持つ意味が浮き彫りになってくるような成果物を目指しているので、具体的には設定していません。

—これは?駅ですか?

これは丘です。今は川で、5万年後は湿地になってしまうであろう場所で、水だけ流して丘を作るというアイデアです。階段の踏み面には花崗岩のような風化しやすい石を詰めておいて、沈降に伴って踏み面が切れていって、導線がつながるような想定です。

—人工物だけでなく、丘も構造物の一部として扱うんですか?

そうですね、今サーフィンの言葉の定義を考えているのですが、サーフィンという行為を作っているのか、サーフボードを作っているのか、サーファーを作っているのか、波そのものを作り変えているのかというのは自分の中で悩んでいて・・・ティータイムはサーフボードの形の設計をして、それを人間がどう使うかに当たると思います。

—方、丘をつくることは、波を作り替えてしまうことにも当たるかな、と思います。今あるもので言うとダムなどが該当すると思うのですが、基本的に建築というのは元ある土地を乗り越えるためのものです。しかし私は、乗り越えるだけではいつか溺れていくような気がするので、溺れずに決めポーズをするための建築を作りたいと思っています。

それぞれの設計物で地質の動きを利用しているという点では同じなのですが、諏訪地区の南は非常に古い地質、北は火山の噴火の影響を受けるという地質の差があるので、それぞれの特徴を使いながら、決めポーズをいかに決められるかを考えています。

—南と北の設計物に相関性はあるんですか?

あります!引いて見ると、ちょうどそれぞれが直角になる瞬間だったり、軸線を持つ時代が来たりするように考えています。

—緻密!完成のイメージはドローイングと、模型ですか?

はい。模型づくりに当たって一番テンションが上がっているのは、この間諏訪湖に行った時、石を拾えたことです。たまたま居合わせたおじいさんからその場所でしかとれないような珍しい石を貰えたので、石を置いて、その上に模型を立てて、というように敷地の表現に使おうと思っています。

—石が好きなのも、やはり地面への興味からですか?

そうです。諏訪湖で石をくれた方とも建築の話を一切しないで、地質の話ばかりしていました。

—昔から石や地質が好きなんですか?

昔からというわけではないのですが、建築を始めたきっかけとしては、地面の下のことが気になったからです。

—そこで、地質学ではなく建築を選んだのはなぜなのでしょうか?

人間が、どうして壊れる物をつくるんだろう?という疑問からです。壊れる物だからこそ依り所にする、その矛盾みたいなものが気になり、それを考えるには藝大の建築学科がいいと思って入学しました。朽ちていく物もいずれ土の中に帰っていく、その土の中はどうなっているんだろうという、それ自体はどう動いているんだろうと気になります。壊れる物になぜ感情を上乗せするのか、物と人の感情にも興味があります。

—卒業後のご予定は?

まだどうなるかわかりませんが、就職して、建築の実務に携わりたいと思っています。住宅とか作ってみたいです。生活に密接に関わる建築ですし、人間の身体に即して、半径1m以内のことを考え続けられると思うからです。身体と、土の下の関わりについてよく考えられそうなので。

—やっぱり、長田さんが気になるのは土の下のことなんですね。ちなみに、建築以外のことでやってみたいことはありますか?

昔から音楽をやっていて、建築に興味を持つ前はピアニストになりたいと思っていたこともあるので、卒制が終わったら、作曲にも挑戦してみたいなと思っています。

長田さんの卒業制作はサーフィンという意外なテーマでしたが、論理的かつ丁寧な説明を聞くうちに、だんだん大地が波のように思えてきました。一貫して地面の下への興味を持ち、揺れ動く大地の性質を活かした構造物の設計に加え、時代ごとに変化する決めポーズがというチャーミングなアイデアを盛り込まれている点も印象的でした。

会場ではぜひ、卒業制作としての表現はもちろん、模型を支えているであろう長田さんの興味が詰まった石にも注目してみてください。

●長田さんのWebサイトはこちら

取材|井上夏実、中嶋厚樹、伏怡琳、草島一斗(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|井上夏実

とびらプロジェクトでは、建築ツアーなどを中心に活動しています。卒展で藝大生の方々の建築や都市の課題に対する精緻な分析、ユニークな提案を拝見できることを、毎年楽しみにしています。

2020.01.26

クリスマスも間近の12月18日。

工芸科・染織専攻(学部4年生)の千田華子さんにお話を伺うため、総合工房棟4階の染織研究室にお邪魔しました。

岩手県がご出身という、色白美人の千田さん。

■母のマフラーがきっかけで織りの世界へ

― 染織専攻に進んだ理由を教えてください。

高校生の頃、たまたま地元の岩手県にmina perhonenの展覧会が巡回していて、皆川明さんのトークショーで少しだけ皆川さんとお話できたんです。

ちょうど進路に悩んでいたときで、「その目の輝きを忘れなければ大丈夫」と、一言だけでしたがものづくりに悩んでいる私に皆川さんが声をかけてくださいました。

そのとき飾られていた衣服がとても輝いて見え、着る人のことを想像しながらファッションを生みだしている皆川さんに刺激されて、テキスタイルに興味を持ちました。

― 染織専攻では「染め」と「織り」の両方の技法を学びますよね。卒業制作にあたってなぜ千田さんは「織り」を選んだのでしょうか。

織りを選んだのは、大学三年生のときに実家にあった母のマフラーにふと目が留まったことがきっかけです。ピンクと赤の混じったような糸でざっくりと織られていて、「これ、いいな。どこのだろう?」と思ったら、なんと地元の伝統産業の1つ、『日本ホームスパン』のものでした。地元のおばあちゃんたちや、若い織り手さんたちが工房に集まってコツコツ織ったんだと知って、とても興味をひかれました。

「ホームスパン」とは「家(Home)」で「紡ぐ(Spun)」という意味を持つ造語で、元々はイギリス発祥の毛織物のことです。ただイギリスは産業革命によって早々に機械化したため、伝統としては残らなかったそうです。

日本に入ってきたのは明治時代で、岩手県ではホームスパンが農家の副業として、あるいは未亡人になった女性たちの生活を支える仕事として、つくり続けられてきました。今でもいくつか工房が残っています。そういう歴史も調べていくと興味深いと思いました。

「母がホームスパンについての本(『てくり別冊 岩手のホームスパン』まちの編集室2015)を送ってきてくれました」(千田さん)

機械化が当たり前というこの時代に、どの工程も手作業でやっていることに魅力を感じ、夏休みに工房にお邪魔して勉強をさせてもらいました。

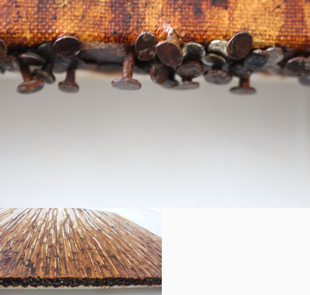

初めてホームスパンで織ってみたのが、この青いマフラーと赤いマフラーです。工房で織られたものと比べると、全然違いました。

大学では、三原(さんげん)組織といって、綾織りと平織りと朱子織りの基本的な3種類は習うのですが、力加減やリズムなどはたくさんの織りに触れながら自分に合ったやり方を見つけていきます。

ホームスパンは柔らかい手触りや軽やかさを意識するために、打ち込む筬(おさ/縦糸が通っているプレート)の重さだけで、空気を含めるようにゆっくりと織るのが衝撃でした。

織り方でこんなに変わるんだということを発見し、織りの面白さに目覚めました。

千田さんが織った赤と青のマフラーは、素朴で温かみのある色が特徴です。

■色、形、ものづくりのゴールが「工芸」だった

― 美術学部にはたくさんの科がありますが、千田さんが工芸科を志望した理由を教えてください

子どもの頃を振り返ってみると、4歳年上の姉と一緒に絵を描いたり、段ボールで家をつくったりと、何かを創作する遊びをよくしていました。

形にも興味があって、保育園に通っていたころは幾何模様が描ける製図用の定規を使ってシンプルな絵を描くことにハマっていました。

小学生の時は、自由研究で自宅の間取りの縮図を書くほど建築家に憧れを持っていて建物の形を見るのも好きでしたが、勉強、特に数学が得意ではなかったので諦めました(笑)

高校は地元で唯一の美術系の学校に進学しましたが、まだ本当にやりたいことがわからず迷走していていました。

一年生で専攻したのは油絵科です。でも絵の具の色がたくさんないと楽しくないことから、私は色にもすごくこだわりがあるんだとわかりました。自分の欲しい絵の具をそろえるにはお金がかかると悩み、二年生で彫刻科に行きました。形には興味があったので彫刻自体はしっくりきたんですが、ずっと木や石を削っていたらやっぱり色が欲しくなっちゃって(笑)色と形を扱えるということで、三年生になってデザイン科に行き、グラフィックを主に勉強しました。

色があって、形があって、ものがつくれる。紆余曲折したけれど、最終的なゴールが「工芸」だった感じです。

千田さんのデスク。窓の外には森があり、鳥のさえずりが聞こえてきます。

― 工芸の中でも染織専攻に進んだのは?

藝大の一、二年生は、日本画、油画、木工、ガラスなどさまざまな表現技法を学びます。その中に共通の表現を見出したり、自分に何が合っているのかを見つけたりするんです。私は基礎の2年間で、色や形のほかに素材も好きで、マテリアルをいじりたいということがわかりました。

また、以前は幾何学的な形に興味がありましたが、人間の生みだす有機的な形に関心が移ってきたんですね。

人の手に渡るなら、温かみがあるものを作りたいと思い、染織を選びました。

また自分にとっても色がある方がワクワクするので(笑)

人々の生活を素敵な色と形で豊かにしたいと思いました。

三年生の1年間は染めと織りを交互に勉強し、四年生になって卒業制作でつくるものによってどちらかを選択をします。

本人の性格によって合う・合わないがあるみたいです。正確なデータを取るのが好きという慎重派の人は染めに向いていて、織りはもうちょっと大らかというか(笑)失敗しても糸を戻してもう一回織り直せるんです。私はすでに母のマフラーがきっかけで織りに目覚めていましたが、性格的にも向いていたと思います(笑)

― 美術の道に進むことに対して、ご両親は?

幸い、我が家はけっこう芸術に理解がある家庭でした。

小さいころから両親がチェロを弾いていて音楽が常にそばにあり、姉もベースを弾いたり、私もピアノを習っていたので、どちらかというと音楽色の強い家庭でした。

ただ、芸術という視点では音楽と美術には通じるものもあり、私の進路も理解してもらえたのはありがたかったです。

■織りは心を映す鏡

― どうやって織るのですか?

最初は「染色」です。

羊の毛は繊細なので急な温度変化によって縮んだり固まったりしてしまいます。だから沸騰させすぎないように温度を注意深く管理し、染織していきます。

染める前の原毛。「真っ白!」「ふわふわだ!」「やわらかーい!」(とびラーたち)

色の濃さは、染料と被染物の割合によって決まっています。

毎回染料の割合などは計算して記録しますが、風が吹いて染料が数ミリグラム飛んでしまうこともよくあり、同じ色を出すことは難しいです。だからいつも奇跡的に生まれた色なんです。

千田さんが染めた糸。鮮やかで元気が出る色です。

次に「カーディング」といって、様々な色の糸を混ぜ合わせて一緒に梳かし、1本の糸にしていきます。ここも一期一会の糸をつくる作業ですね。

先ほどの糸を組み合わせ、カーダーにのせて一定方向に梳かします。

そして糸を「紡ぐ」。足踏み式の昔ながらの糸紡ぎ機で糸を紡いでいきます。

集中すれば、30分で1玉くらい紡げます。染織って無になれる瞬間が多くて、慣れてしまうと呼吸するみたいな感じで作業ができます。

子どもの頃に読んだ童話に、こういう糸巻機が出てきたような……。

縦糸を織り機にセットし、ようやく「織り」に入ります。シャトルを使って縦糸に横糸を通していきます。

糸を紡いだ状態と織った後では色の雰囲気が全然違います。最終的にどうなるか私には想像できないので、織りのサンプルをつくります。後は出たとこ勝負で(笑)、その時の状況に任せて織っていきます。

「ジャングルジムみたいですが、これが織り機です」(千田さん)

― たくさんの工程があるんですね!どれが一番好きですか?

やっぱり織っているときです。作業した量が長さになって目でわかるから、やりがいも感じます。朝の9時から夕方の6時まで、途中休みながらずっと織っていることもあります。1日あればマフラー1本半くらいは織れます。

じつは織りの作業は、けっこう感情が影響するんですよ。自分がニュートラルな気持ちだと織り目がきれいに揃いますが、心が乱れていると縁がボコボコに歪んでしまったりします。だから悲しいときはやらないです(笑)悲しみが入っちゃうから、織りに。

織り手さんたちは、「急ぎ過ぎないように」って自分に合ったペースでハッピーに織っているんですよ。

このスマイル! 千田さんが織ったものもハッピーに満ち溢れているに違いない。

■人が触れ続けるものをつくりたい

― 卒業制作の作品について教えてください。なぜ洋服をつくろうと思ったのですか?

以前は特に用途を決めずに好きなものをつくっていましたが、ホームスパンに出会ってから、人が触れ続け、使いこんでいくにつれて味が出てくるものをつくりたいと思うようになりました。

母のマフラーも最初は固かったはずですが、20年使い続けることによって空気が入り、より柔らかくなじんでいったのだと思います。

ホームスパンの製品は、織るのに時間がかかるためマフラーが多く、現在はほとんど服地をつくっていません。私にはせっかく1年という時間があるのだから、思い切って服地を織り、着られるものをつくろうと思いました。

最初にあったのは色のイメージです。鮮やかで温かみがあり、大好きな秋に似合う色にしたい。着心地も考え、ウール100%で緩めに織り、温かく柔らかく仕上げました。

タイトルは「Autumn Leaves」です。真っ白い羊毛が、染められ、織られることによって複雑な表情になっていく様子が、いろいろな色が重なる秋の紅葉の景色とリンクしたので、そう名付けました。

また、葉っぱに含まれる色の要素を抽出した色味にしています。

素朴で力強く、モダンな感じもする千田さんの作品。左側がレディス、右側がメンズです。

作品のアイディアとデザイン画。糸の色のイメージも。

― デザインのこだわりやイメージはありますか?

ところどころにオーガンジーを織りこんだり、あえて表面をボコボコさせたりして、服地としては十分にインパクトがあります。だから凝ったデザインや複雑な縫製にしなくてもいいと考え、最小限の布でシンプルにつくられている民族衣装を参考にしました。

二枚のスクエアの布を肩のところではぎ合わせて前身頃と後ろ身頃にし、筒状の布を絞ることで袖にしています。スカートもベルトで抑えているだけです。同様にメンズ服もつくりました。

左右で色が違う袖。スカートにはオーガンジーのリボンが織り込んであります。

実際に知り合いに着てもらって撮影したときは、ちゃんと使えるんだって感動しました(笑)

ディテールが強い服地なので、着ている人の動きによってかなり表情が変わります。

卒展では、白い全身マネキンに着せて、背景にモデルさんが着用した写真を飾る予定です。これから写真を撮るのですが、目の前の森で撮ろうかな。落ち葉がいっぱいでこの服のイメージにぴったりなので。

こちらはデモで撮った写真だそう。2人のモデルさんが素敵に着こなしていました。

― 卒業後のことを教えてください。

もし大学院に行ったら、そのまま織りを究めていくんだと思います。あるいは落ち着いて制作できて少しずつ形にしていけるようなものを見つけるのかな。

でも全然違うことをしているかもしれません(笑) その時の自分に託します(笑)

私は多分、何が自分に合っているのかを一生探し続ける性質(たち)なんだと思います。ものをつくるのには満足やゴールがないから。

この4年間も、取捨選択や創意工夫をしながらブラッシュアップして、ちょっとだけ道が開けた方向に進んでみる……そんな毎日を過ごしてきました。

私にとって美術は、高尚なものというよりは「衣食住にプラスするもの」という立ち位置です。

生活に寄り添いながら静かに糸を紡ぐとか、好きな色の組み合わせを考えるとか、そういう単純なものの中に豊かさを見つけていけたらいいなと思っています。

見る角度によって表情を変える、千田さんの織り。たくさんの色が心地良く調和しています。

★取材を終えて★

千田さんのやさしい語り口と木製の糸巻機や織り機に囲まれ、すっかり癒された90分でした。カラフルで温かくて一目見たら忘れられない千田さんの織りは、身に着けられるアート作品です。これからも千田さんの活動に注目していきたいと思います。

千田さんのインフォメーション……Instagram:@hanako.chida

取材|岡野三恵、草島一斗、河野さやか、有留もと子(以上アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影|原 千夏(とびらプロジェクト・Museum Start あいうえの アシスタント)

執筆|有留もと子

とびラー8期。ゆめのたねラジオ東日本チャンネル『artは野となれ山となれ/毎週土曜日11:30~12:00』(https://www.yumenotane.jp/)のパーソナリティとしても活動中。アーティストをゲストに呼びお話を聞いています。(2020.1.10)

2020.01.25

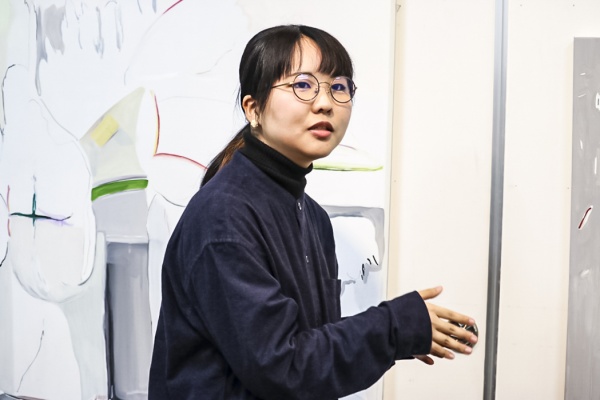

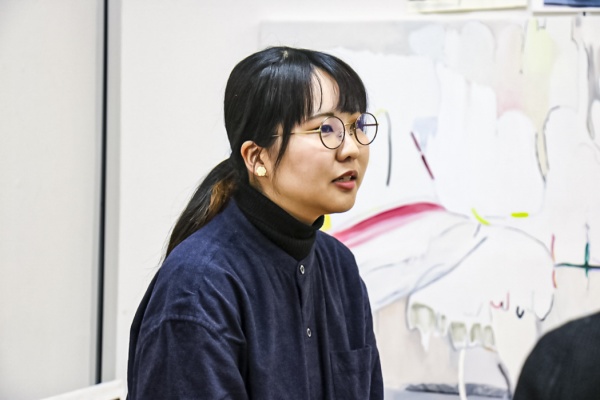

心地よい冬晴れの 12月18日、東京藝術大学中央棟の美術教育研究室に安島茜さんを訪ねた。研究室には、制作中の 4 枚の作品が並んでいた。

まず目に飛び込んできたのは、綺麗な白と伸びやかで勢いのある線。そして、そこに置かれた鮮やかな色彩。それは、今までに見たことのないような光や空気、モチーフの描き方だった。絵に惹きつけられながら、インタビューを始めた。

■制作は、絵と私のオセロゲーム

― どのように制作をされているのですか?

「まず、写真を撮って、それを見ながら何枚も下絵を描きます。写真に写っている全てのものを描くのではなく、いい形や色を厳選して絵にします。そこから大きくするのですけど、実際大きくしてみると、その日の気分とか、大きくしてみたら違う面白いところが出て来たとか、あまり計画通りに行ったことがないです。でもそういうのが楽しいです。」

描きたいものを選んで描くというのは、絵を描く時には珍しくないことだが、安島さんの作品は、その選び方に独自性がある。どう厳選するかは、どこまで削ぎ落としたら本質に迫れるかという、引き算の美学のようでもある。それゆえ真白いキャンバスの上の、抽出された色や線の放つ輝きが際立っている。

「今日はこう描くぞと決めてもそういかない。絵と自分が常にやりとりをしていて、自分が全部操っているわけではなくて、半分絵に振り回されていたりもしているのが、結構面白かったりするなと思っています。ここを描いてみたら、それで絵が変わってくるので、『おっ、こう来たか』とか、絵と私でオセロゲームをやっているような感じです。」

安島さんのお話を聞いていると、作品と真剣に向き合い、抜き差しならぬ対戦をしている彼女の姿が目に浮かぶようである。作家が作品を全部操っているのではなく、作品自体が主張する生命あるものとなって、作家と対等な関係になっているという捉え方が面白い。

― このように写真を見て厳選して描くスタイルになったのは、いつ頃からですか?

「大学に入って、田舎から都会に出てきてからです。小学生の頃は、虫眼鏡で植物を見て写生をしていました。植物は枯れるので、写真を見て描くということは、子どもの頃からもあったのですが、見たものから何を抽出するかが少しずつ変わってきています。見たものを見たままにリアルに描くということよりも、その時の感情や内面的なものを描きたいと思うようになり、具象度よりやや抽象度の方が上がってきたのが、4年前くらいです。」

■絵は「なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの」

― 修了展の作品についてお話を聞かせてください。

「作品のタイトルは、《母親を呼ぶように》です。“母親”というのは、私の母親とか誰かの母親とか特定の母親ではなくて、もっと大きな括りとして、私の母親にとっても母親だし、私にとっても母親だし、という『大きな存在』『みんなを包む大きな優しさみたいなもの』をイメージしています。

絵を描いているときの楽しさとか幸せな気分というのは、そういう『大きな優しさ』『なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの』が目の前にあって、私がどんな状況にあっても、どんなに今日はダメだとか、ちょっと一回人間しんどい!みたいなそういう辛い時であっても、絵という大きな器が『なんでもどうぞ!』と寛容に受け止めてくれていて、描いていてすごく救われているなあと思っているのです。絵ってそういうものではないかなと思い始めてから描き始めたシリーズです。

モチーフは、実家に生けてあった花。母親が仕送りの中に入れてくれたものをアパートで生けた花。散歩中に見つけたもの。家から持ってきた花など。実際に在るものを自分で撮影して描いています。」

美しい自然に囲まれて育った安島さんは、生き物や植物に心惹かれるという。小さい頃から見ていたものへの愛しさや親しみが、作品の底流に流れている。

― 気持ちのいい伸びやかな線ですね!お花が広がっていて、樹も枝を広げて、勢いのよさに生命感を感じます。

「中心から広がっている放物線が好きなのだと思います。

描いている時の気持ち良さを大事にしています。あまり元気でない時は、描けなかったりします。」

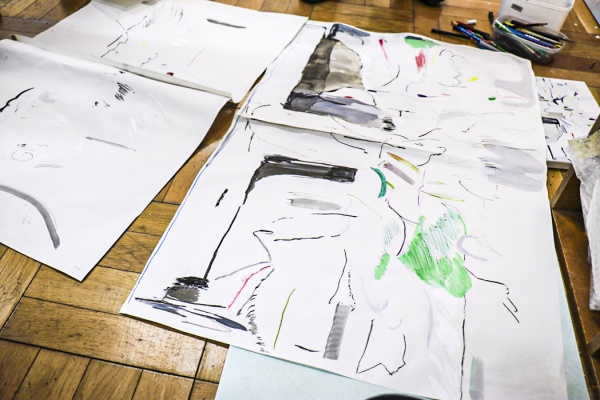

― ドローイングを描いてから絵を描かれていることが多いですか?

「ドローイングを描いて、まず、線の気持ち良さを土台として、大きな枠組みを作ってから、その上に感情をのせて遊んでいきます。」

絵具箱の中には、油絵具とアクリル絵の具。その他にクレヨン、色鉛筆、水彩色鉛筆、墨、筆ペンも。線の描き分けは、直感的に決まっていく。墨の濃淡や滲み、カリッとした線やしなやかな線などが、モチーフの生き生きとした表情や空気感を描き出す。

― 白が綺麗で、印象的ですね。

「白が好きなんです。真白のキャンバスが綺麗だと思っているので、『お邪魔します!』って思って描いています。白を綺麗に描きたいというのは、結構意識しているかもしれないです。」

― 白は光なのですか?

「それが、混在していて、ここは光だけど、ここは地の白い色で、周りとの色の関係で白が見えるところもあるし、光が当たっているから白いところもあるし、どちらかにしてしまった方がいいのではという話もあったりするのですが、そこは曖昧にしておきたいと思っています。」

■苦しみも含めての楽しさ

― 今までに絵を描いてきて、苦しかった時はありますか?

「基本ずっと苦しいです。でも、それが楽しいというか、そういうのもひっくるめて好きなので楽しいです。幼稚園の時には、みんながブドウを描く時に、私だけ違うのを描いて、みんなに『それ違うよ!』と言われ、周りと違うしんどさを、人生の一番始めのしんどさとして覚えています。中学高校になると、周りに評価されたいがために必死で描き、誰かに一言『変だよ!』と言われるとすぐに描き直していました。すると絵画教室の先生に、『そういうのは、自分で決めるんだよ』と怒られ、その通りだなと思いながらも苦しいなあと思っていました。今でも描きたいのにうまくいかないと苦しいのですが、その分、描けた時の喜びは大きいです。」

― 子どもの頃、絵を習われていたのですか?

「5年生から通うようになった絵画教室の先生は、あんまり技術的なことを言うような先生ではないのですが、無言のメッセージをいっぱいいただきました。先生も自然とか文化とか民俗とかから受けている影響が強い方で、その先生の影響も自分の今の絵には大きくて、見たものを見たように描くだけではなく、もっと私の内側のものを出して描いていくということの、背中を押してくださったような感じがしています。私が優等生に描こうとしていたので、絵が縮こまってつまらなかったと思うんですね。そこで、私がいい子に描いていると先生が私の隣に来て、『クレヨンというのはな、こうやって折って使うんだよ!』と言って私のクレヨンをポキッと折って描いてみせる。パッションのある先生で、そういうショック療法をいっぱい受けて、私の心がどんどん開いていき、解放されていった感じがあります。」

― 好きな芸術家はいますか?

「最初に、マーク・ロスコです。高校生の時に千葉の川村記念美術館にあるロスコ・ルーム(ロスコの作品だけが飾られている展示室)に行って衝撃を受けました。それまでは写実的なものをやっていたのに、初めて抽象的な絵に出会って、『私のお母さんここにいたの!!』みたいな、巨大な救いみたいな、豊かな気持ち、不思議な気持ちになりました。

サイ・トォンブリーとか、抽象度が高いけれども揺さぶられるものがある、子どもだった時の感覚を引っぱり出してくれる、そういう作家に結構惹かれます。

あとは、絵本作家の荒井良二さんもすごく好きです。」

― 今、一番幸せを感じる瞬間はどんな時ですか?

「今は、絵を描いている時です。絵を描くのも幸せですが、普通に暮らしている時に、小さい幸せがいっぱい繋がっていくこと。趣味の散歩で綺麗な光を見たり、何か見つけたりとか、いい景色に出会ったり。白菜を半分に切ってパカッと割った時にその断面の美しさを見た時。朝起きたときのカーテンから射す光が部屋の壁に写っている形を見た瞬間とか。」

― 光の表現に特徴があるように感じていたのですが、普段から光をよく観察されていますか?

「確かに光を見ている気がします。多分無意識に光を観察している感じです。植物も好きでよく見ているのですが、気がつくと植物の向こう側から射している光を見ています。」

■幼児はなぜ絵を描くのか?

― 美術教育研究科では、作品と論文の両方が課せられているようですが、修士論文は、どんなテーマで書かれたのですか?

「幼児はどうして絵を描くかです。どんなきっかけでいつから絵を描くのが嫌いになるのかも気になって。どういうものに背中を押されて絵を描くのかがわかると、支援しやすいと考え、明らかにしたかったのです。」

― 論文の結論は、どうなったのでしょうか?

「楽しくて遊びで描くと言うのは簡単だけど、実は、周りに見て欲しい、認めてもらいたいというメッセージが結構強くあると思います。描いて終わるのではなく、描いたものを誰かに見せて認めてもらう、飾ってもらえた、褒めてもらえた、自分一人でやれたというのを『認められたと思うこと』でゴールなのだと、自分なりにわかりました。子どもが成長していく上で、あなたはそのままでそこにいていいのだ、ありのままでいていいのだと感じることが大切です。」

「周りと同じようにできるとか、平仮名が誰よりも上手に書けるとか、掛け算九九が誰よりも早く出来るとか、お利口に座っていられたとか、静かに出来たとか、そういう側面で評価されていることが、今すごく多いです。でも、やはりそれだけだと危うさを感じます。実際それが出来ない子たちが否定されて沈んでいくのは、危険だと思うんです。生まれながらに個性や得意不得意があって、生きていくのがみんなのやっていることなので、成績などの判定は、彼らの尊厳には全く関係がない。無意識でも彼らが安心して、彼らが『自分は何何が苦手だけど、みんなと一緒にいていいんだ』とか、そういうふうに思うきっかけになる場所がもっと増えないと、実力主義になって危険だと思うんですね。絵を描く時間は、そういう評価や実力、点数を抜きにして、『あなたがやったことはまず認める』というものだと思っています。」

■「好きなことを一人で」から、「好きな分野で人と関わって」へ

― 藝大大学院での2年間は、どんな時間でしたか?

「自分と向き合ってじっくり考えた時間だったと思っています。学部の時は、課題・教職の授業・教育実習・美術教室のことなど、目の前のことに必死だったけど、この2年間は、ワークショップなど実践的なこともやったのですけど、そこから自分はどう思ったのか、本当にこのままでよかったのかなど考えました。自分は、なんで絵を描いているのだろうとか、美術教育でどういうことをやりたいのかとか、じっくり考えた、入り口に立てた時間だったと思います。」

― もともと美術教育を目指していらっしゃったのですか?

「作家になりたかったのですけど、それだけでは食べていけないからと思って、教員免許も勉強していました。ところが、教員になるのに何か足しになると思い、児童館や美術館で子ども向けのボランティアをやってみたら、それが楽しくて、喜びになりました。それまで、『私は一人で好きにやっています』と思っていたのですが、自分の好きな分野の中で与えたり与えられたり人と関わるのが、感覚として鮮明に感じられたのがすごく嬉しくて、どっちもやりたいなと思うようになりました。それまでは、絵を描くことの比重が大きかったのですが、今は美術教育的なものと半分半分くらいになっています。」

■作家としても教育者としても

― この先の計画や将来の夢は?

「絵は、ずっと描いていきたいなあと思っています。それは、有名になりたいとかではなく、誰に何か言われようとも言われなくとも、作家としてずっと描いていきたいです。

美術教室をやりたくて、目標は自分の教室を持つことですが、NPO などでも広く活動できるところに入っていきたいです。」

― 論文に書かれることとご自身で制作されることとは、通じているところがありますか?

「そうですね。子どもの時の方が感性も敏感で、今よりもすごい速度でいろいろなものを見て感動して刺激を受けていたなあと思っていて、それは忘れたくない。子どもに対する憧れと尊敬とがまずあるので、子どもたちのいい美術の環境をということで論文を書いているのですけど、自分の絵も、型や技術やセオリーみたいなものから抜け出して、子ども的な感性を持って描いていきたいと思っています。」

― 本日は、ありがとうございました。作家としても教育者としてもご活躍されることをお祈りしています。修了展で、完成した作品を鑑賞させていただくのをとても楽しみにしています。

「絵は、全てのものを包み込んでくれる優しくて大きな器だ」と捉えている安島さんが、美術教育の場で実践しようとしていることは、絵を通して子どもたちのありのままの存在を受け止めていくことでもある。美術教室で子どもをよく見てきた安島さんだからこそ、評価主義の社会で子どもたちの置かれている状況に危惧を抱き、子どもの感性を大切にし、その一人一人の存在を認めつつ育てていこうとしているのだろう。そんな先生に出会えた子どもたちは、おおらかに自己表現をし、自己肯定感を抱いて成長していくことだろう。

安島さんには、導いてくださる先生や彼女のやりたいことを認めて応援してくださるご家族がいらっしゃった。絵の先生が、「人にどう評価されるかを気にせずに、内面を解放していいのだ」と背中を押してくださったように、これからは安島さんが誰かの背中を押す番になっていくだろう。いつの日か、安島さんの美術教室から、未来の先生がまた生まれていくのではないだろうか。

そして、安島さんの作品世界に魅了された私たちは、今後の作家としてのご活躍も楽しみにしている。

取材|原田清美 鈴木重保 ふかやのりこ 深田未来(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|原田清美

とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。

とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。

2020.01.20

古道具がかかった壁や、歌舞伎役者さんの楽屋のような名札がかかる、とても懐かしい感じがする研究室で、作務衣を着た朱若麟さんは私たちとびラーを温かい笑顔で出迎えてくれました。

「どうぞ座ってください。」と差し出された小さな椅子にかけると、私たちの左側には見上げるような大きな仏像が鎮座しています。この研究室の中で、実物の仏像の修復が行われているのだろうか?そんな期待と不思議がこみあげてくる中、来日されて2年目とは思えない朱さんの流暢な日本語にも驚かされつつ、インタビューは始まりました。

まずは来日の経過をお伺いすることに。中国では中央美術学院の彫刻科で学んだ後、中国の映画会社に就職。日中合作映画『空海』では美術担当として、唐時代のセットの仏像や壁画、主要人物のワンシーンの制作などに携わったそうです。

「監督に交渉すると、美術担当者も出演できることになりました。僕は割と存在感がある十数ショットに出演したんですよ。」主演俳優さんの真後ろで睨みをきかした朱さんの写真を見せてもらいながら、映画会社時代のこぼれ話も聞くことができました。

「映画会社を辞めて、もう行きたいところがないくらい旅行しました。その後、30歳前に日本で修復関係の研究に挑戦したいという思いがあったので、ネットで調べ、思い立ってその翌日には日本へ向かいました。藝大の中国人留学生と連絡をとって研究室を見学させてもらい、留学を決意しました。」

2017年11月に来日し、3か月後には藝大を受験されたそうです。

当時の大胆な行動をあっさりと振り返る朱さんの穏やかな口調の中には、彼のエネルギーや、興味をもったことに対してまっすぐに進む純粋さが感じられました。

小さな真実をみつける作業

―藝大の文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室で行われている修復作業とはどのようなものですか?

「パズルのようなものです。パズルのように解明して、その中にある小さな真実を見つけていきます。」

―とてもインパクトがある一言ですね。今まで持っていた芸術作品の「修復」というイメージからは、すぐに想像できないのですが、具体的にはどんな意味なのでしょうか?

「保存修復彫刻研究室では修士の2年目から仏像の模刻研究を始めます。これは、対象の仏像が当時どのように制作されたかを調査・研究し、当時の古典技法を用いて再現する研究です。」

「レプリカは形を再現するだけですが、模刻研究は内部の素材や技術、工程までも可能な限り同じ方法で制作します。

仏像にある謎の構造を明らかにするためには、X線撮影などを使います。」

「日本では、重要文化財や国宝に指定されると、美術院(公益財団法人美術院 国宝修理所)しか修理できなくなりますが、この研究室では、寺院の許可をもらって貴重な仏像の調査や模刻研究が行えます。」

先程から気になっていた、私たちの傍らにある大きな仏像。これは奈良県聖林寺の十一面観音を朱さんが一から再現したものでした。

実物の像は、かつては大神神社の最も古い神宮寺として設けられた三輪山大御輪寺の本尊だったといわれています。明治時代に初めての国宝として指定された20躯のうちの1躯ですが、廃仏毀釈のため現在の聖林寺へ移され、長い間収蔵庫に収められていたのだそうです。

―この像は木を彫刻したものですか?

「この像は木心乾漆造と呼ばれるものです。木彫の心木で概形を作り、その後、漆と木の粉を混ぜた木屎漆(こくそうるし)という塑形材料、粘土のようなものをその心木に足していく方法です。まず細く小さい芯をつくって、布張りをして滑らないようにした後、木屎漆で顔などの細部を形作ります。今年2月に撮ったX線で、側面からみると卵みたいな形があって、その上に木屎漆で塑形して均一に盛り上げているのがわかったんです。」

X線写真を見せながら、内部の構造を説明してくださいました。

「白い部分は内刳りといって、中を空洞にしています。

今はワインのように木を扱います。新木を伐りだしたら何年かおいておく。でも昔はそうでなかったので、湿度温度を管理しないとすごく割れやすいんです。」

―美術修復の傾向は、国によってもその動向が異なると聞いたことがあります。日本での文化財の修復にはどのような特徴があるのでしょうか?

「現在はヨーロッパ的な傾向にあると思います。積極的な処置方法ではなくて、剥落止めなどにとどめています。形状には触れません。手がなくなっていてもそのままにします。

もし寺院が所有者で、かつ文化財に指定されていなければ、指など(破損した部分)復元できますが、現在博物館で行われている修理は現状維持が原則なので、一見修復したことが分かりづらいかもしれません。」

「また、日本では仏像などの信仰をともなう文化財は、『秘仏』といってめったに公開しない風習があり、寺社の関係者も見られないことが多く、厨子をあけたら虫食いで原型をとどめていないことも多いのです。」

―修復の対象である文化財にも、日本特有の文化や慣習が深く関連しているのですね。「積極的な処置方法をとらない」ことについてもう少し説明いただきたいのですが。

「明治・大正時代には積極的に処置した事例がたくさんありますが、現代の価値観でみると相応しくないとされています。自分の好みで修復した結果、どうにもならなくなった例がたくさんあるからです。特に明治時代の修復。どこからどこまでが修復されたのかもわかりにくいです。修理をした人がその記録を細かく書いていなかったら、後世の人が分からない場合もあります。

このような理由で、現在私たちが目にしている姿は、実は当時のものとは全くかけ離れたものであることも多いのです。」

―古典技法の研究は後世の修復のために、従来の姿を解明するという目的もあるのでしょうか?またそのような従来の姿は、どんな風に明確になってくるのでしょうか?

「従来の姿の解明は研究の第1歩です。例えばこの十一面観音像でいうと、当時、漆は高価だったのになんで木彫にしなかったのか?

仏像には、本体と台座を固定するために足下に彫り出したり別材を差し込む足枘(あしほぞ)というものがあります。この聖林寺十一面観音像が、本体のひざ下から台座内部65センチまで差し込まれています。どうしてこの像でそこまで長い足枘を用いたのか?という疑問からスタートします。」

「空洞を作るのは普通は像の後方からだけですが、この十一面観音には前面と背面に2つの空洞がありました。

普通は正面に空洞があると見栄えが悪いのですが、この像はこれの上から木屎漆をつけるので前面は見えません。前からくり抜くのはすごく楽なだけでなく、空洞部が大きいため、像全体が軽量になり、割れを防ぐ効果もあります。」

研究対象の仏像を一から作り上げ、推察力を使って、当時の工人がどんな意図でどんな想いを込めてその像を作ったかを一つひとつ検証していく。膨大なロマンがあふれる工程です。

飛鳥時代の工具と材料を再現する

「この像の脚部分は、付け根と膝、足首がすごくゆるく設計されているのですが、最後に大きな釘を打てば動かなくなります。図面を原寸大にプリントアウトして天平時代の釘を再現しました。」

「この像の制作のために、飛鳥時代から室町時代まで使われていた『槍鉋(やりかんな)』という大工道具を使用しました。いま自分が使っている槍鉋は、正倉院のものを参考にして作られています。大変希少な飛鳥時代ののみを溶かして作られています。」

そう言うと、朱さんは、手早く棚から工具を取り出して、私たちの目の前で実際に木材の表面を槍鉋で削ってみせてくれました。細長くてきれいな巻き毛のようなおがくずが、くるくると削られて、表面にはなんとも味わい深い溝ができてきます。

「江戸時代に使われていた前挽きの鋸(のこぎり)は、当時の絵巻にもよく描かれていますが、それ以前の時代は前挽き鋸がなかったため、先にのみで切り込みをいれて、楔をいれ、斧で割り離し、最後に槍鉋をつかって表面をきれいに仕上げていました。」

―当時は十分な加工技術がなかったため、木の特性を十分に理解して選ぶことが重要だったんですね。

「はい。例えば、広葉樹はどんなに楔をいれても切断することが困難なので、奈良時代には檜やカヤなどの針葉樹ばかりが材料として使用されていました。中世にはいると、大きな鋸でないと切断できなかった欅などの広葉樹も使われるようになります。鍛冶の技法が洗練されることにより、木工技術も発達したんです。」

―この針金のようなものは指ですか?

「調査により、像の指などの細部には銅線が用いられていることが分かりました。

例えば指も、先に銅線で作って麻布を巻いて木屎漆を盛りつけていきます。木屎漆に使う木粉はアキニレという木の樹皮の木粉で、お線香に使われる原料です。このように、先に水で練っておきますと、とても強い粘りがでます。」

木粉と水をあわせたものを、もんじゃ焼きのヘラのような道具で器用に混ぜ合わせていく朱さん。実際に木屎漆を練って、私たちにも触らせてくださいました。なるほど、まだできたてで柔らかいのですが、指にベタベタとつくことがありません。

「そのままだと乾いたら崩れるので、ここに漆をいれます。乾いたら漆をぬって、また乾いたら木屎漆を盛っていきます。奈良時代、漆は金とおなじくらい高価でした。ですが、ニレの木屎漆を使用すると、漆の量を2割~3割減らすことができるのです。」

本物の色彩

―最新の調査では、白亜の大理石の印象が強いギリシャ遺跡の彫刻も実は、彩色がほどこされていたとの報告があったと聞きます。仏像も、私たちが現在認識しているものと全く異なる色彩が施されていた可能性はあるのでしょうか?

「現在の修復では、古色が好まれる傾向にあります。しかし調査により、飛鳥・奈良時代の多くの仏像の髪は群青、眉毛は緑色など純度が高い色が使われていたことが分かりました。当時の人々は、赤紫と緑を合わせて、『紺丹緑紫』と呼ばれる色の原理をつかって、彩度を引き立てあうようにしていました。」

「建物も派手だったはずで、例えば薬師寺東塔では、部材を外してはめ込んでいるところに多少色彩が残っているところがありました。近年の調査の結果、派手な彩色が施されていたことが判明しました。こんな風に小さい場所から真実を探すのはとても面白いです。」

考古学のような検証と、歴史家のような視点、そして芸術家としての知識と技術。

小説の翻訳者は、自分で小説を書きあげるくらいの、作家としての力量も必要とされると聞いたことがあります。仏像を自らの手で古式ゆかしい技法で、時には道具まで再現して仕上げてゆく。朱さんの古典技法の研究には、あらゆる面での圧倒的な力量を感じました。

中国と日本と修復

―修復の研究のために、日本に来たかったのはどんな理由からですか?こちらの研究室は、中国からの留学生は多いのですか?

「中国からの留学生は私で3人目です。中国では、絵画や建造物の修復の専攻はありますが、彫刻修理の専攻はありません。伝統的な彫刻の調査にとどまり、修復は難しいのが現状です。中国で文化財調査に携わっていたことがあり、3Dデータの画像を撮りましたが、その主な目的は、消滅を遅らせる、または保存記録のためでした。また、中国には山間部の石窟が多いため、調査をしても修理の対策を講じることが困難です。室内にある彫刻も、木彫でなくほとんどが塑像です。湿度温度の環境が悪いと、粉状になって消滅してしまうため、復元することができません。針金だけ残っても解明は難しいですし、そのような状態での修復は事故になるかもしれませんから。今後このような文化財を復元する方法を模索していくしかないと思います。中国の修復も今後発展すると思うので、この研究室で学んで持ち帰りたいと思っています。」

「日本では、大変長期的な視点で文化財修理が計画されます。例えば、京都の三十三間堂の修復は、1943年から去年までという半世紀をかけたプロジェクトでした。

日本では解体修理の時にしか解明できない発見も精密に分析して報告書に記録されています。現場と工人たちが一緒に成長できるので、大変羨ましい環境です。」

―修復の方向性というのは、基本的には依頼者の意向によるのでしょうか?文化財でない場合は、信仰の対象である仏像の修復には、さまざまな想いや願いが込められているように感じます。

「そうです。でも、お寺の方が仏像を金ぴかにしたからといって、それは悪いことではなくて、修復の対策が全然違うのです。考え方が違うのです。依頼された檀家さんや寺院の方々が笑顔になって喜んでいるというのがいい修復なんだと思います。」

―現在取り組まれている模刻研究の像は、完成後どうされるのですか?

「お寺に収める機会を持てる場合もありますが、私は中国に持って帰ろうと思っています。

私はこの像が一番好きです。聖林寺の十一面観音像は、見る人それぞれに違う顔を表します。悪い人には怖い顔。いい人には柔和な顔をしていると言われています。

奈良にいったらぜひ聖林寺に実物を見に行ってみてください。オリンピックが開催される2020年には東京国立博物館でも展示されます。」

飛鳥時代や奈良時代、当時の最先端の技術を駆使した匠たちの技術が長い長い年月を経て、令和へと時代が変わり、中国から来た朱さんの手によって、今度は時代を遡って辿られていく。

『空海』にも通じる壮大なロマンがそこにはあると、心が震えたとびラー3人でした。朱さんの研究作品も、1月28日から始まる藝大の卒展で陳列館にて展示されます。

取材:中元千亜樹、草島一斗、西村貴暁 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:中元千亜樹

とびラー3年目にして初の藝大生インタビューです。

大人も子供もアートをみる時のキラキラした目が好きです。

普段はルーブル美術館のモナリザの作品保護にも使用されている計測器の企業で働いています。

2020.01.20

鑑賞実践講座・第7回

「1年間のふりかえり」

日時|2020年1月20日(月)13:30~16:30

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|稲庭彩和子さん(東京都美術館学芸員)、三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

本年度の鑑賞実践講座で、とびラーは体験・観察・考察・実践を通して、Visual Thinking Strategiesのファシリテーションを理解してきました。またVisual Thinking Strategiesについて学ぶことで、作品を鑑賞すること、またアート・コミュニケータとしてのあり方への理解を深めてきました。

<Visual Thinking Strategiesファシリテータの“編集的”はたらき>

ファシリテータは、複数の視点から語られる鑑賞者の意見を中立的な立場で「編集」する作業をしています。編集をする際は、鑑賞者の言葉を言い換えたり、それぞれの発言を繋げるなどの整理をしたり、まだ言葉になっていない思考の部分を言語化しながら、複数の人の眼で一緒に作品をみる状態を作っていきます。

この3つの質問と編集的なはたらきが現場でどのように使われているか、実際のVisual Thinking Strategiesの活動の動画を見ながら紐解いていきました。より精緻に「言葉」に注目するため、動画の中の対話を文字に起こしたペーパーがとびラーに配布され、そのペーパーに編集された箇所を書き込んでいきます。

Q:例えば「木がある」「空がある」という発言など、鑑賞者が見つけたものが一目瞭然な場合も作品の中に根拠を聞いたり、発言を掘り下げることはできるのでしょうか。

A:さっきのワークがヒントですが、「木がある」の発言は、文脈に意味があるのでそれを言語化します。どんな発言も鑑賞者の何らかの発見が含まれています。対話の流れをよく聞いて、それを言語化してあげる。言語化していくうちに新しい発見が生まれて「作品のどこから?」と作品の中に根拠を聞けるものが出てきたりします。映像の中でも「椅子がある」と発言した子に対して、そこまでの文脈の中でその子の気づきを眺め、「形に注目したんだね」とすくいあげて他の子にも共有しています。

Q:映像では、子どもの「カビ」という発言とそこまでの話の中で出てきた「色」をひっかけて、色の問題に関連性を見出している。ライブの現場でここまで瞬間的にできるものでしょうか?

A:論理的ではなく、ビジュアルで考えています。論理的に覚えていたり思考しているわけではなく、作品を感じながら対話が進みます。みんなで感じていることをファシリテータ自身も感じている。何に着目して「カビ」という言葉になったのか、それをつないでいっています。

Q:とびラボメンバーとVTSをしたとき、Q1(作品に対する鑑賞者の解釈を促す開かれた質問)の使い方について考えました。「何が起こっていますか?」を使わず「何が描かれていますか?」と問いかけた結果、鑑賞が深まらなかった。

A:「何が見えますか?」は解釈を促すのではなく事実を見つけることを促す質問だからだと思います。ある程度時間があるなら、何が描かれているかを発言し始めたときに「見ている」という状況ができるので、その状態を作るには意味のある質問ではあると思います。かたち、描かれているもの、で発言がとどまっているなら、目に入ってきたものを鑑賞者がどんな風に感じるか、鑑賞者の解釈を促す。出てこない、と焦らず、解釈の道筋を立ててあげると良いと思います。

Q:初回の講座で「テキストではなくビジュアルを通して考える視覚的思考法」と、Visual Thinking Strategiesについて説明がありました。そのポイントについて、より詳しく知りたいです。

A:Visual Thinking Strategiesは、日本では「対話による鑑賞」「対話型鑑賞」と翻訳されているので、「対話」「言語」に意識が向かいがちです。Visualでもって考えるとは、Visualが含んでいる多くの細かな情報、Textにすると表現されずに落ちていってしまう情報を使って考えを深めていく思考法です。例えば、人の表情など、「寂しい」「切ない」「悲しい」と人によって様々な言葉で表現されるものでも、そこに実際のVisualがあれば、それを一緒にみながら理解を深めていけます。いわゆるLogical Thinking(論理的思考法)とは逆に位置する思考で、ロジカルだけではたどり着けない多様性を含んで思考できる方法ではないかと思っています。

(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)

2020.01.15

12月の暖かな午後、藝大の校門で待っている私たちに、秋良美有さんは軽やかに近づいてきました。「インタビュアーが3人?!」「名前をちゃんと覚えます、えーと〇〇さんと・・・」と、すぐに話し始める秋良さん。明るくて垣根を感じさせない人柄が伝わってきて、あっという間にコミュニケーションスイッチが入りました。修了展での展示場所が12月初めに決まったばかり。これから制作に取り掛かかろうとエネルギーが充満しているのが伝わってきます。早速展示場所に移動。

そこは全面ガラスばりの絵画棟1階アートスペース。作品の力量がはっきりと出る場所だけに、期待が膨らみます。鑑賞者を作品の中に招き入れたい、そのために屋外にも作品を拡張して・・など、作品の構想はすでに浮かんでいるようです。

秋良さんは「今やりたいことで影響を受けた言葉は―『彼らがどの国から来た、よりも本当の意味・価値観でわかりあえない前提がもどかしい』(舞踊振付家 ピナ・バウシュ)なんです」と切り出しました。

「ほんとうの意味・価値観とは……」「わかりあえない前提とは……」「もどかしいとは……」インタビューでこのテーマに近づいていきました。

コンビニで働く外国の人々から

修了制作をするために、コンビニでバイトをしました。そこで働いている外国の人々は、日本語を話し、日本のルールで、日本人らしく笑顔でおもてなしすることを強く求められています。それができていない人が、「もっと日本人らしく!!」といって店長に注意される場面に何度も出会いました。外国の人々は、様々な習慣や価値観をもっている生身の人間なのに、彼らはそれを表にださず、「日本人らしく」振舞ってくれている。私たちはそんなことには気づかずに、コンビニの店員が笑顔で接してくれるのは当たり前だと思っています。そこに「もどかしさ」を感じます。

対価を支払う価値

私は、コンビニで出会った外国籍の仲間に対価を支払って、作品の中で、私が課した「労働条件」で役割を演じてもらいます。日本人が求める「当たり前」の世界を仲間が「日本人らしく笑顔で演じてくれる」ことで、鑑賞者の中で、居心地の良さ、悪さ、もどかしさ、など様々な感情が交差すると思っています。私は、日本人の居心地の良さを努力で支えてくれる仲間の笑顔や振舞いに、感謝の気持ちを持っています。そのような「笑顔」に対価を支払う価値がある、と思うのです。

日常を反転させたい

私たちは、日常でコンビニに行くと、見る側、・要求する側にいるとことが「当たり前」になっています。鑑賞者は私の作品に入ると、そこは「舞台」になっていて、その上で生身の労働をする役者たちに出会うことになります。「舞台」では、鑑賞者も知らず知らずに見られる側、演じる側になります。労働をする役者たちと同じ目線で見えるようになると、境界を超えて労働をする役者たちの側に行けたり、戻ったりすることができます。そんな体験から、今まで「当たり前」だったことを疑う気持ちになったり、ピナ・バウシュのように「彼らがどの国から来た、よりも本当の意味・価値観でわかりあえない前提がもどかしい」気持ちになってもらいたい。作品(舞台)から出た後、鑑賞者の日常を反転させ、日常の風景が変わって見えるような作品(舞台)をつくりたいと考えています。

次にこの修了制作に至るまでの経緯を、過去制作した作品のお話も含めお聞きしました。秋良さんは「他者に気づく」をキーワードにして語ってくれました。

「自然という他者」に気づく

他人を意識することで、無意識のうちに自分じゃなくなる瞬間があります。絵を描くのが好きで美大に入ったつもりでいましたが、小さいころから「絵がうまいね」と言われているうちに、他人からの意識で自分がつくられてきたのではないか。私は卒業した後アートで何ができるのか、自分は何をしようとしているのか、と考えたとき、ハッとなって絵が描けなくなりました。それが大学2年のときです。

絵が描けなくても、大学の課題は提出しなければなりません。カンバスに水性インクを散らばせ、雨の日に外において乾かして提出したり、錆や雪で描いたものを提出したりしていました。その時「自然が絵を描けるなら、私はいらないじゃん!」と気づいた。そして木とか動物が、「自然という他者」であることに気がつきました。イギリス留学中には、葉っぱのプールをつくってそれに飛び込んだりしながら、私と自然との新しい関係を感じようとしました。

「日本という他者」に気づく

留学先のイギリスは、日本と言語がちがい、先生をファーストネームで呼び捨てにしたりと、丁寧語がちがいます。イギリス人の友達がスーパーに寄ってお菓子を買ったので、自分で食べるものだろうと思っていたら、数メートル先のホームレスに渡しました。私は上野公園でホームレスの人を見てもただすれちがうだけなのに。友達の行動を見て、私とはヒエラルキーの感じ方が違う、と思いました。肌の色、女性であること、宗教への考え・・・、それらは自分が自分のアイデンティティとしていませんでした。しかし、「日本人らしい」空気をよむ行為はイギリスで、私は日本を「他者」として意識しました。

「人間という他者」に気づく

秋良さんは、作品制作や展示に参加した人たちから様々な気づきを得ています。そしてその気づきが、修了制作にまっすぐにつながっていることを、今までの作品制作を振り返りながら、分かりやすく語ってくれました。

作品「上を向いているのか、下を向いているのか」(2017)

留学を終えて日本に帰ってきて、作品制作の場所と環境を提供していただいたレジデンス先で、いじめについて問題を抱える学校と関わり、「上を向いているのか、下を向いているのか」という作品を制作しました。昔「学校へ行こう!」というテレビ番組で、学校の屋上に生徒が立ってワーって大声で叫ぶコーナーがあったけど、見た目はあんな感じの作品。屋上に上る階段を設置して、首のない制服のマネキンを屋上に並べました。作品制作の過程で中学生にインタビューしたのですが、その時、作品の中に入ってもらいたい、という気持ちが湧きました。中学生たちが「学校へ行こう!」のワンシーンのようにポジティブに受け取るのか、集団自殺のようにネガティブに受け取るのか・・・私は感性をもつ生身の人間が他者として立ち上がるのを感じました。

作品「MADE IN JAPAN」(2018)

女の子たちに高い展示台に座ってもらい、鑑賞者がきたらニコッと笑うことを「労働条件」とした作品です。日本人の価値観の中から、女性の笑顔だけを抽出しました。展示台に座った女の子たちからは、「台から降りたら日常が変わってしまった。」「今までどこで笑っていたんだろう?」「ここで笑っていいのか?」「あのとき笑っていたか?」「鑑賞した人と帰りの電車でばったり会ってしまったけど、どんな顔をすれば良かったんだろう?」など様々な問いが起こった、と聞いています。日本を他者として気づくのは、このような問いからだと思います。

作品「WORKERS」(2019)

空間、音楽、空調、言葉、店員すべてをコンビニ仕様にした作品です。コンビニの店員の役者には、話せる内容を限定し、区画を設けてここから出ない、を「労働条件」としました。しかし店員役のコが「気持ち悪く」なってしまい、それに私もシンクロしました。明確な境界を設けたため、店員役のコは見られる側だけになったことが原因でした。修了制作では、外国籍の役者たちとの間に境界は感じるけれど、明確な境界はなく、同じ舞台の上で鑑賞者は向こう側へ超えていくこともできる・・・そんな舞台をつくって、リベンジしたいと思っています。

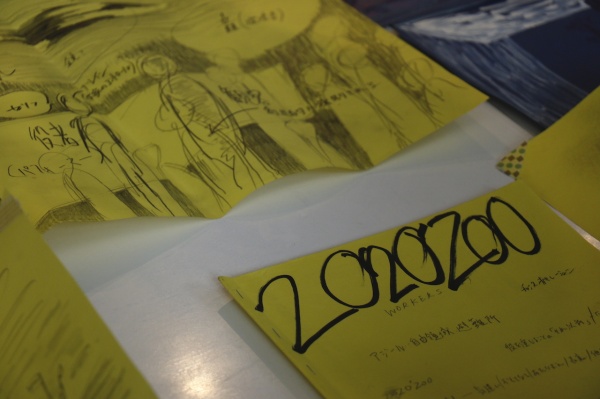

修了作品のタイトル

タイトルは「2020’ZOO」としたいと考えています。私は「日常が動物園」だと思っています。たくさんのみえない境界と檻に囲まれていることが当たり前の世界です。日常では「他者」は見えないままで立ち上がってはきません。しかし「日本じゃない」生身の人間を「他者」として展示し、外国籍の役者たちが日本人好みに振舞ってくれることで、鑑賞者のだれもが心の中にある境界を感じとり、他者に気づき、自らのアイデンティティについて考える、という構造をつくりたい。そして私たちが対価を支払っているのは何に対してなのか、本当の意味・価値観を自問できる場にしていきたいと思っています。

秋良さんにとっての舞台とは?

-油絵もパフォーマンスも秋良さんの中では同じ枠の中にあるのでは、と感じているのですが・・・秋良さんにとって舞台とはなんですか。

油絵もパフォーマンスも同じ枠だと考えています。私は作品を作る時、まずは見たいビジョンを描いてバーッと並べてみます。それを一瞬で見たい、そのために立体的に起こしているのが舞台、という感じです。舞台装置でフェイクの世界をつくり、そこに生身の人間を展示する、そこに鑑賞者というよそ者が入ってきて、体験したことを日常にもって帰る、というイメージがあります。

-人間を展示する、とは不思議な言葉ですね。

会期中の時間ごと生身の人間を展示する、とも言うのでしょうか。生身の人間はあくびしたりトイレに行ったり、疲れたりだれたり、テンションが上がったりそういった日常の時間を強調するフレームが私にとっては舞台といえるかもしれない。そのような意味で、鑑賞者が道から日常の延長でそのまま作品の中に入ってくる設えが私には必要であると思います。

-労働条件はどのように決めるのですか?

私の作品は場所次第というところがあり、そこの場所が決まったばかりなので、まだ考え中なんですが・・・。街中とか、バイト中とかに、役者をお願いする人と「あのお客さんの時どうだった?」などと会話しています。一緒に過ごす中で共有するものが生まれ、役者自身がその人の方法で鑑賞者に話しかける言葉を見つけるのでは、と思います。

-「労働」という言葉がとても強いですね。作品制作において、ボランティアの人と「労働として対価を支払う人」、どこに違いがあるのですか?

「このコンテナの錆をとってくれたら、何を描いてもいい」とコンテナの持ち主に言われて、錆をとったコンテナの表面に絵を描く活動をプロデュースしたことがあります。その時ボランティアの方々が協力してくれたのですが、自分の作品のためにボランティアをしてくれることが苦しかった。私のアート作品制作で、彼ら彼女らの時間を使ってしまうのは申し訳なかった。ボランティアの方々はあんなに働いたのに、彼ら彼女らの作品にはならない。

それから、もっと作品の中で彼ら彼女らのような人々と関わることができないかな、って思って・・・それからだんだん付近にいる人たちを巻き込み取り入れたくなってしまいました。ボランティアではなく「労働」と言っているのは、その人が作品の中にはいり、作品の構成の一部、価値の一部になることへの対価、ということかもしれません。

秋良さんにこれからのことをお聞きしました。

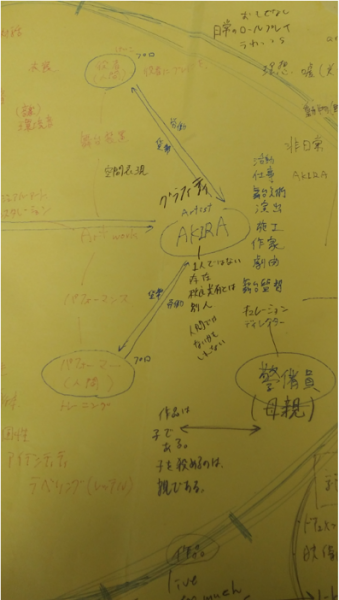

だれでもAKIRAになれる

アーティストの活動名としてAKIRAを使っています。その下に役者や協力者の名前を並べるようにしています。でも卒業後、活動名が必要なのかな、と考え直してもいます。

イギリスでゲリラガールズという、ゴリラのマスクをかぶり身体は女性というフェミニズムの団体がいるのだけど・・・その匿名性ゆえに、日常で「あの人もゲリラガールズの一人かもしれない」という感覚に出会うのがいいなと思っているのです。AKIRAが私個人から離れ、いろんなところにAKIRAがいるような感覚のアーティストになりたい。日常の中で「あの人もAKIRA」というようになりたい、と考えています。

-大学院修了後はどのような進路を予定していますか?

学校を出てからも、厳しいけれど、作品の創り手であることを選びたい。だけどどうやったら自分だけではなく、だれかと関わりながら、制作を続けられるのか、まだ悩んでいます。まだ日本人としての何かを持って海外で勝負できるようなアーティストにはなり切れていないので、国内で何かきっかけを見つけては、喰いついてあがこうと思います。

身軽に、テライなく、謙虚であろうとし、日常生活において漠然と感じている違和感の正体を見逃さずにつかもうとする・・・新しいステージを自らつくり、ポジションを変え、その時見えたものをするっと受け入れ、脱皮し続け、走りつづけようとする・・・この人の器はどこまで大きくなるのだろう・・インタビューしながらそう考えていました。今「アーティストAKIRA」からも脱皮しようとし、新しいステージを目指し、藝大の外に出ようとしています。秋良美有さんに、親しみをこめエールを送ります!

取材|東濃誠、内田淳子、竹中大史 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|東濃誠

藝大生インタビューが終わると、ある感覚が残ります。それは、晴天の大海原の船首に立って、強い風を2時間受けていたような、一瞬世界の隅々が見えたような感覚です。これが格別なんです!

2020.01.05

本格的な冬の訪れを感じる晩秋の午後、藝大絵画棟4階の教室で杉山花さんにお目にかかりました。卒展に向けて制作中の作品のこと、藝大での日々…明るく丁寧に答えてくださる杉山さんに引っ張られるかのように、私たちとびラーも質問が次々湧いて、会話が弾む。そんな素敵な時間となりました。

インタビューの場である教室に入り、真っ先に目に飛び込んできたものは壁に貼られた下絵と床に置かれた150号(2273×1818)のキャンバス。作品の大きさに圧倒されつつ、インタビューは始まります。

〈制作中の作品について語る杉山さん。とびラーたちの質問にも丁寧に答えて下さいました。〉

卒業制作について

今年の冬に家族で訪れた、沖縄宮古島にある「通り池」をメインモチーフに描いている杉山さん。この時はスケッチブックが手元になくとても後悔したそう。あきらめきれず夏に再び訪れ、夏の日差しと闘いながらスケッチを続けたとか。

「初めてこの池をみた時、『怖い』って思ったんです。でもずっとみていたら『命』だなと思えてきて。『怖い』という思いは、昔からここにあってすごく偉大な存在ってことから感じるのかなと。」

〈作品には野尻湖の資料館でみたという象の牙や鹿の角の他、人間の骨格なども描かれています。〉

「元々化石が好きなんです。象の牙と鹿の角は並んだ状態で発掘されたそうです。古代の人たちはそれを月と星になぞらえたとの話もあって。それを美しいと思う感性や感情を、人は変わらずに持ち続けてきたってすごいことだなと思ったんです。」

「あと、化石と人間を一緒に描くことで、『ずっと繋がってきているんだよ。昔から命は受け継がれてきていて、美しいと思うものや願いは変わらない。』ってことも伝えたいなと。教授からは、ちょっと難しいんじゃない。と言われたのですが。」

「静かで美しい池の水面をみていたら、(胎児の)エコー写真に似ていると思えてきて。エコー写真と水面の狭間を描けたらな。と。最近、出産間近の友人の姿をデッサンしたのも関係しているかもしれません。」

いままでイメージを加えることはあっても実景を中心に描いてきた杉山さんにとって、今回の作品はチャレンジだとか。

「感情を絵にすることはあまりしてきませんでした。でも、風景をみて湧いてきたこの気持ちをどうしても大きなサイズで残したかった。」

「みたままを描く」から「印象を描く」へ

幼いころから絵を描くことが大好きだったという杉山さん。色鉛筆などで愛犬のトムをよく描いていたそうです。そんな杉山さんと日本画との出会いは、高校1年生の時。

「高校の先生に美大への進学を勧められました。日本画はデッサン力が必要で、絵を上手に描けるようになると聞いて予備校の日本画コースを選択しました。」

「日本画の魅力ですか?岩絵具の持つ質感・物質感が好きです。でも、もう少し描く手間が省けるといいな、と思うこともあるのですが(笑)。日本画の絵具にこだわらず、平滑に描きたい時はアクリル絵の具を使ったりすることもあります。」

<岩絵具を触らしてもらうとびラーたち。思ったよりザラザラしている…>

絵具や墨、硯、筆など普段使う道具の中に、柄にタヌキとキツネが描かれた自作の筆がありました。リアルなキツネとタヌキですね、というとびラーの感想に、もっとかわいく描けばよかったのにと、日本画の血が…笑いながら杉山さんは続けます。

「受験時にかなりデッサンを鍛えられたせいか、気付くと写実に描いてしまうのですが、今やりたい表現はそこじゃなくて。パッとみた時の印象を大事にしたい。最近クロッキーが楽しくて。一筆で描いたり左手や目をつぶってクロッキーをしています。」

左手?目をつぶって?なんで?と興味津々のとびラーたち。伺うとそれは大学3年生の時、杉山さんが悩んだ結果見つけ出したものということがわかりました。

「(予備校時代から)ずっと与えられた課題を描いてきていましたが、急に自由に描いていいよって言われたら何を描いたらよいのかわからなくなってしまって…」

悩みを抱え辛くても、絵から離れることは考えなかったのですか?というとびラーの問いかけに、

「描くことで苦しいことをカバーしたい、苦しくても絵は辞めたくない。」

と杉山さん。(鉛筆の端をもってぶらぶらさせながら)

「ある日鉛筆のこの辺りを持ってクロッキーを描いたら、楽しいと思えたんです。自分の描いた線、いいな、かわいいな、自分らしいなと。そこでふっきれました。」

これから

「鉛筆の(線が持つ)抑揚を日本画に起こして、その上に感じた色彩を乗せていきたい。まだまだ実験中です。」と話す杉山さんは、院には進まず高校の教員をしながら制作をつづけていくとのこと。

「現在も予備校や子供の絵画教室などで教えているのですが、描くことを共有する時間が楽しくて。特に、自分の描きたいように描く子供たちをみていると、これが一番大事!だと思うんです。今自分はちょっと人目を気にしているというか…。自分が楽しいと思った通りに描いたらいい絵になっていた、なんてことがいつかできたらと模索中です。やりたいようにやって結果オーライならOK。」

子供たちと一緒に描いた絵が残るスケッチブックを拝見し、本屋に売っていない教科書ですね。というとびラーに頷く杉山さんでした。

クロッキー帳を見せていただきました。一筆書きの鹿の頭部やピンクの線で描かれた恐竜の骨格標本に交じり、かわいらしいイラストも。ご本人のものと知り卒業制作の作品とのあまりのギャップに驚くとびラーたち。

「イラストも好きです。藝祭ではTシャツにして販売しました。モノづくりにも興味があって。金工の授業も受けましたし、陶芸なんかもやってみたいです。何でもやりたいんです。わがまますぎて定まらない(笑)。」と杉山さん。

<悩み脱出のきっかけになったクロッキー。ピンク色の恐竜の骨格はTシャツなどにも似合いそう。>

クロッキー帳には、卒業制作のヒントになった出産間近のご友人のデッサンもありました。

それをきっかけに、話は再び作品に。

夏の現地取材後10月に下絵を完成させ、11月に入ってから本格的に描き始めてまだまだ途中ですとのこと。最後は額装して、1月に提出するそうです。教授の講評を受け、卒展では既に完成しているもうひとつの課題の自画像と並んで展示されます。

日本画は印を入れたら完成と聞いたことがあるのですが、卒業制作に印は入れるのですか?というとびラーの質問に、

「学生はほとんど入れませんね。卒業制作の作品は習作で、買ってもらうものじゃないですし。『がんばりました。みて下さい。』の作品だと。まだまだ自分の中では途中で、習作です。」

と杉山さん。

「卒業だからといって何かの区切りでもなく、ただの時間の流れでしかない。区切りをつける必要はないと思っています。」

杉山さんにとって、藝大での4年間は基礎を教えてもらい自分で試す実験の場であったといいます。そして、卒業するからといって切り替えるつもりはない。ときっぱり。

「より実験は深めていきたいです。何も終わらず、何も始まっていない。」

最後に卒展で作品をみる人へのメッセージをください、とお願いしました。

「何だろう…この作品は自分の中のことを消化する絵で。完成したら家族と話したいというのはあるのですが、難しいですね。」

「作品をみて立ち止まってくれた方と話すことができたら嬉しいです。どうみえたか、を知りたい。」

インタビュー中「実験」という言葉を何度も使い、卒業は区切りではなく通過点という杉山さん。卒業制作の作品は4年間の藝大での集大成ではなく、今までもこれからもずっと続く「描く」という道の一部なのだと感じました。

<ピンと張った指先から描かれる繊細な線に、見惚れてしまいました。>

リクエストで実際に描いていただきました。作品に向かった瞬間、インタビューの時の和やかな表情が一変したのがとても心に残っています。

卒展の会場で完成した作品を拝見しながら、お話できることを楽しみにしています。インタビューに応じてくださり、ありがとうございました。

杉山さんのInstagramアカウント

絵画作品|Hns87

アクセサリー|a__pom__

取材|細谷リノ、木村仁美、草島一斗 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|細谷リノ

とびラー1年目。いろいろな体験をさせていただき、ドキドキ・ワクワクの日々です!アートの面白さを拡散していくことができたらと、思っています。

2019.12.27

学生食堂前の紅葉も綺麗に色づいた12月11日。油画・学部4年の山縣瑠衣さんを訪ねて絵画棟の7階に上ります。すると、山縣さんがエレベーター・ホールまで迎えに来てくださっていました。早速、アトリエになっている部屋まで案内してもらいます。

【卒業制作はインスタレーション】

山縣さんの部屋は、天井から吊り下げられている作品、壁に掛けられているキャンバス、積まれている作品など、作品でいっぱいで、いかにも作家さんのアトリエです。窓際に置かれているベッドも気になります。

ー どれが、卒業制作の作品なのですか。

「ほとんどが卒業制作用のインスタレーションで使う作品です。ベッドも使います。こっちにある小品は以前の作品で、ここに場所があったので置いてあるのですが、それも文脈やコンセプトが合えばインスタレーションの中に組み込むかもしれません」

【岩の写真とECRITUREの文字】

― インスタレーションに組み入れる作品の説明をしていただけますか。

「正面の窓のところに掛けてある大きいのは、布の上にプリントした写真です。旅行で熱海に行った時に撮った岩の写真ですけれど、岩の亀裂が、岩に彫ってある線のように見えて、それが昔の甲骨文字のテキストのようにも見える。それが面白いかなと」

ー そう言われてみると、引っ掻いたような線も見えてきます。その写真の前に「ぬいぐるみ」のような、布でくるんだ文字が吊り下がっていますが、これは何でしょうか。

「『ECRITURE(エクリチュール)』という言葉になっています。フランス語で話し言葉に対する書き言葉という意味です。この言葉を吊り下げることで後ろの写真の岩の亀裂から、エクリチュールという意味を引き出しています。この文字の書体は、ペンで書くためのゴシック体とは違った、ドイツで文字を石に彫るときに使われていたフラクトゥールという書体です。これも岩を彫るということと対応しています。この文字を、布を縫って作ってみたら、フニュとした肉感のある形態がいろいろな所に出てきました。ミシンや手で布を縫う行為に、彫るという体の動きの痕跡みたいなものが反映されてきたのが、面白いなと思っています。

キャンバスの張っていない木枠は、木枠の向こう側にある現実(自分の外側にあるもの)をフレームで切り取ります。特に、受験の時期にそういった絵の描き方をしていましたが、その中では現実がこちらに迫ってくるような感覚があります。そのような描き方の中では、対象を見ているのに見落としていたり、錯視が起きていたりする。生の現実に触れることができない、という壁にぶつかります。

それでは作家は現実に対して何もできないのかというと、逆に、こちらから外に向かって働きかける行為はできるなと思いました。例えば外の石ころに署名すると、その石の現実にはない意味を、署名により引き出すことができる。あるものに私の名前を書けば、それが私のものだという意味が出てくる。そうすれば、こちらから向こう側の現実への働きかけの方向性が出てきます」

「木枠にECRITUREという文字があれば、それを頼りに向こうの岩に書かれた文字を探ることができるのではないかと。岩にキュッとある三本の傷から意味を引き出してくることができる。そうすると、現実へは触れ得ないと思っていたのとは逆に、現実を作っていくようなプラスの働きを作り出すことができる」

山縣さんの作品は、現実って何だろう、意味が生じるってどういうことだろうという、問いかけになっています。

【確かだと思った触覚にも錯覚が】

左を向くと、ミケランジェロの《アダムの創造》を思わせる絵画が置かれています。

ー これはどういう作品でしょうか

「これは《アダムの創造》を基にしているんですけど、テーマは錯覚になっています」

「元々の絵は、神が人間(アダム)に命を吹き込もうとしている瞬間ですが、神と人間がしっかりと見つめあっていながらも、指は触れていない。触覚がより本質的な立場にあると思わされる絵です。私の作品では、左側から出てきている手の指をクロスさせています。これはアリストテレスの錯覚の図なんです。二本指をクロスさせてその間に細い棒を一本挟むと、人はそれを二本の棒として感じるという錯覚です。この絵では、より根源的な感覚と思われている触覚にも騙されることがあると言おうとしています」

【皮膚をストリッパーで剥がす】

右の方には大きな人間の顔が描かれた作品が置かれています。

ー こちらはどんな作品ですか

これは、卒展用に制作したものではないので、インスタレーションの中に入れて出すかどうかわからないのですが、白い傷のような跡が特徴となっている作品です。これは油絵の表面の絵具をストリッパーという油絵具の剥離剤で剥いであります。ストリッパーは劇薬で、かけたところの絵の具が布地から剥離して浮き上がってくるので、それをナイフでこそぐんです。ストリッパーが消しゴム的な役目になります。これを描画材として使うことに、消すことと描くことを同時に行っているという両義性を感じるようになります。その両義性を生むような行為を大事にしたいと思っているんです。

― 描かれた人の顔の上にストリッパーをかけているのですね。

「そうです。そのとき油絵具が浮いてくる様子が、すごくよくない病気の皮膚のような感じになるんです。絵の病気のように思えます。剥離して浮いた油絵の具をナイフでこそぐ時、皮膚を引っ掻いているような感じがして、そしてその剥がれた絵の具は「排泄された」ような汚さを持っています。以前から、絵に皮膚感覚のようなものを見出すことがあったので、そんな皮膚感覚の自覚とも、たまたまですが、つながりました。エクリチュールには引っ掻くみたいな意味もあるので、エクリチュールつながりにもなっています。

実は私の肌は厄介で、引っ掻いてしばらくするとミミズ腫れみないに浮き上がってくる体質なんです。思春期の頃は、知らない間に引っ掻いた痕のことを、他の人に見られたり言われたりするのがいやで、肌に対してすごく敏感になっていました。そんな記憶もあって、肌ってしっとりしているよりも、プクプク腫れてきたり擦れたりする方がリアリティがあります。それで、この絵の、表面の感じが気に入っているんです」

そんな話を伺いながら、以前に描かれた「ミミズ腫れ」の絵も見せていただきました。

【背中に書かれた文字】

ー 映像作品も作られているということですが、それはどんなものか教えていただけますか。

「このPCの中に映像があるので、ちょっと見てください。

これは私の背中ですが、人に頼んで爪で強めに引っ掻いてもらって、だんだんテキストが浮かび上がってくるようにしたんです。10分もない映像ですが、その中で読める程度に文字が浮き上がってきます。英語で「DON’T LEAVE THE SUBJECT TO THE OTHERS」というスローガンが書いてあって、「他人に自分の主体性を委ねるんじゃない」というような意味です。そんな意味のスローガンを、人に頼んで自分の背中に書き込むという、そんな矛盾した行為を作品として展示したいと思って、この映像を制作しました。何が自分を規定しているのかとか、自分でそもそも自分を規定できるのかとか、「自分の主体を他者に委ねるな」というのはそんなに簡単ではないのではないかとか、そんなことを考えながら、不毛な失敗を重ねている感じを出したかったんです」

「インスタレーションでは、この映像はベッドの上にプロジェクターで投影しようと思っています。この発想の元は、カフカの小説『流刑地にて』で、その中では、ベッドにうつ伏せに寝せた囚人の背中に、罪状を刺青で入れる処刑機械が出てきます。その刺青の文字は読めないほど装飾されていて、ただただ時間をかけて残酷な行為が進むようになっています」

― この映像を作っている間、どんな感じだったんですか。

「自分の背中を見たいなと思っても見えないなかで、じわじわうずいてくる、痛痒く浮き上がってくるところがわかる、あー、赤くなっているんだろうなと思う、そんな感じです。これもエクリチュールにつながっています」

【藝大へ進むまで】

山縣さんの、身体感覚がいっぱいで、それでいて知的な話にどんどん引き込まれていきます。そこで、何が山縣さんの今を作ったのか、興味が湧いてきました。

ー どうして藝大へ進もうと思ったのですか。

「子供の頃から絵を描くのはずっと好きで、趣味でイラストなんかを描いていました。油絵を描き始めたのは、高校の美術部からです。高校では国際科で英語を学んでいて、日本語と違う言葉の言い回しとか、ニュアンスとかを学ぶことがすごく楽しいなと感じていました。でも英語を学習するにしても、何か表現することがないといけないなと思った時、美術に進んだら何かを表現できるのではないかと思ったんです。藝大を受験しようと考えたのは高校2年の頃です」

【藝大での時間】

― 藝大に入ってからはどんな具合でしたか。あの時から変わったというような、転機はありましたか。

「1-2年の時には、全く考えずにキャンバスに向かって反射的に手を動かし描いていましたが、3年の時から何もわからないで制作するのが辛くなって、せめて自分が何を行なっているのかわかりたいと、本を読み言葉を探すようになりました。その中で、自己言及性のある作品に自分は関心を持っているのだなと、だんだん気づいてきました。絵画自体がその構造に自覚的な形態をとっている、というような。そのため、これまでキャンバスを解体するというようなことや、絵を描くことと支持体を作ることを交互に行なっていくようなことも試してみました」

積んである作品の中から、長方形の枠からキャンバスの布がはみ出しているような作品を、取り出していただきました。

「これは、元々大きな絵の一部を平面として残して、余ったキャンバスの部分を装飾的にはみ出させて、この形にしました。これを作っていた時には、「なんだそれは」と引っかかるようなものに興味があったのです。でも、そういう視覚をハックするというようなことは、私のやりたいこととはちょっと違うかなと思いました。今は、その方向ではなく、いろいろな見方を提示するようなことに興味があります」

― 気になる作家や作品はありますか。

「趣味として観るなら、フランシス・ピカビアが好きです。顕微鏡やX線の技術が出てきた時、透過するような絵を描き出して、それが格好良いと思います。自分の絵の参考にするのは難しいと思いますけど」

「マネは、描き方が気になっています。写実的で、立体的に捉えているはずなのですが、立体視できないところがあります。立体的な平面のような感じです。そうなる理由が何か分からなくて、模写してみたこともあります。《オランピア》では、画中の娼婦がこちらを見返していて、視線の転換が絵に現れています。これもすごいなと思います」

「去年の秋に見たマルセル・デュシャン展も衝撃的でした。メチャクチャに見えるものも、作家には作る権利があるというということに、ちょっと感動しました」

― 今回の卒業制作では多様な画材が使われていますが、画材に対してどんな考えをお持ちですか。

「アクリルも使いますが、油絵具の方をよく使います。油絵の方が肌の質感が出てきます。多分昔から人を描くのに使われてきたからだと思います。水彩で描くこともありますが、濡れていた時の方が綺麗だったなというようなことになります。油絵だと濡れた感じが消えないので、そこは良いなと思っています」

― 2019年の3月に「trinity」という個展を開催されていますが、その時のテーマはどのようなものだったのですか。

「あれは『.trinity』で頭にドットが付いているんです。今の卒業制作とは違った気分で、内的な経験に基づいて制作しました。その頃、私の家は女3人家族だったんですけど、その家族が自分を形成する根本的な要因になっているなと思って、それがテーマになっています。『.trinity』は私が出力するものの拡張子のようなものです。私が何を出力しても、その拡張子がついてしまうように思えました」

山縣さんの机の脇にはハル・フォスター、ジル・ドゥルーズ、ロザリンド・クラウスなどの美術書が並んでいます。

ー ここには美術書がたくさんありますが、本を読むのはお好きなのですか.。

「本当は、文を読むのはすごく苦手なんです。ここにあるのは藝大の図書館から借りたものですが、友人に勧められたものです。最初は何から手をつけたら良いのかわからない状態でした。でも一冊読めば芋づる形式にどんどん知りたいことがわかっていき、まるで見透かされているような感覚です。しかしやはり体系的に何かが理解できるようになるには道のりは遠いです。今はその中から気になるフレーズを見つけたり、言葉からの共感覚的なもので作品に反映するのが限界です」

【卒業制作インスタレーションの完成した姿】

ここでもう一度、卒業制作に話を戻します。

ー 卒業制作はこれからどう進められるのですか。

「卒展ではインスタレーションの展示をしますが、一つの立体を作る方向ではなく、それぞれの構成要素が少しずつ関わっていくものを作るつもりです。その中でもエクリチュールということには引っかかっています。今年の秋口くらいに言語にも色々な種類があるということに気づきました。音声化できる言語、書ける言語、頭の中で会話しているような言語、また怒りのようなもの。短いフレーズを大声で喋るような言語。SNSに打つ短い文など、たくさんの言語がある。その中でも音声化できない言語に切実なものがあると感じています。絵を見る時も、絵の中に何かを読んでいます。絵の中には内包している視覚的な言語があるのだろうという感じがします。そんなことが気になります。今回のインスタレーションでは、共感覚的なものも拾えるエクリチュールをテーマに展開しようとしていますが、それは見ることを問うことにもなります。私たちは見ることにすごく流暢になっていて、見る能力が長けているなと感じます。街には、グラフィックや活字が溢れているにもかかわらず、人はそれをパッと見て反応することができます。もしそのように言語や見ることにまつわる行為が一元化されているならば、それらの行為を解体するとどうなるかなと、試したくなります」

机の上に展示模型がありました。

「今回、卒業制作を展示する機会は、藝大での学内展と、東京都美術館での卒業・修了作品展と、2回あります。それぞれの場所の関係で、展示するものや展示する方法は少し変える予定です。

学内展では展示スペースを2つに区切って間にビニールを張って、ぼやけていてよく見えないという環境を作るつもりです。近づくと見えなくなるけれど、離れるとかえってわかるという、真逆なものが働くような展示になるかもしれません。

私は長野の田舎で育ったので、どこへ行くにも車でしたが、車に乗っていると、窓を流れていく景色が、まるで映像なんです。歩いて行けば、この景色とこの土地が結びつくと分かるのでしょうが、車の窓からだと触覚的な情報がありません。ボヤッとしたテレビのような映像です。そのように視覚だけに特化されると、リアリティが失われてきます。そんな経験も今回のインスタレーションの背景にはあります」

お客様がインスタレーションの場に入ってきて、どこで何を見て、どこで何を感じるかを書いたシナリオも見せていただきます。

「ここから入って、奥の部屋をビニールを通して見てもらいます。そうすると、ベッドに映像が投影されている様子がぼやっと見えるはずなんです、そこからさらに進むと景色の中に入っていくような感覚を覚えるはずです。次に来るお客様は、既にビニールの内側に入っている人を景色として見ます。お客様同士がお互いに見る見られる関係になります。お互いの視線が気になります。そこに置かれたベッドも、伝統的な裸婦画のモチーフと裸婦への視線を思い出させます。主体的に見ようとしてもできなかったり、見る側が見られる側になったりと、見ることを解体するような展示にするつもりです」

「東京都美術館では、展示を変えることになると思います。奥の部分だけになるかもしれません。ですから学内展と卒展と両方見ていただけると嬉しいです。学内展は1月11日から12日の予定です」

【今からの作業】

― 卒業制作をインスタレーションとしたことで、今までの絵画制作とは違うなと思うところはありますか。

「卒業制作の前までは平面の絵画制作ばかり作っていたのですが、卒業制作で初めて半立体の作品とか映像作品とかも組み込んだインスタレーション作品としたので、ちょっとたいへんなんです。絵の展示だと壁に掛けるだけでよかったのですが、インスタレーションだと、どんな施工をするかを考えなければいけません。文字をつけた木枠を浮かせて見せるために、天井からどう吊り下げるのかとか、そんな初歩的なことから考えなければなりません。

映像作品も出す予定なので、部屋の明るさをどうするかも、いろいろの兼ね合いを考えながら決めなければいけません。仮説をいろいろ立てながら、展示にどれを入れるかとか、展示物の配置とか、部屋の明るさとか、いろいろシミュレーションしながら解を探しています。絵を掛けて終わりの展示とインスタレーションでは、準備の仕方がだいぶ違うので、戸惑うことも多いです」

― そうすると、学内展と卒展に向けての作業はまだ続くのですね。

「土日に家に帰って洗濯したりする以外は、ずっと作業をしている感じです」

― まだまだ作業がたくさん残っているのですね。山縣さん、たいへんお忙しい時にインタビューに時間をとっていただいて、本当にありがとうございました。

ものに刻まれた言葉を探求したい、そこには身体感覚も深く関わってくる、そのためには見る行為自体ももう一度見つめ直す必要がある、それをインスタレーション作品として表したい。そんな山縣さんの作品への想いが、インタビューを通して強く伝わってきました。卒展で完成した山縣さんのインスタレーションを見るのが、すごく楽しみになってきた所で、今日のインタビューは終了です。

インタビュー:草島一斗 深田未来 中嶋弘子 鈴木重保

とびラー3年目です。藝大生インタビューも3年目ですが、藝大生の未知なるものへ取組む姿に、毎回、感銘を受けています。

2019.12.24

2019年12月24日(土)、学校向けプログラム「うえのウェルカムコース」に私立八千代松陰中学・高等学校 美術部の生徒たちが参加しました。中学生、高校生あわせて16名が冬休みの部活動の一環で来館し、東京都美術館(以下、都美)で開催中(〜2020年1月5日)の上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのまなざし」展を鑑賞しました。

都美のアートスタディルームに集まってきた生徒たちを、アート・コミュニケータ(愛称:とびラー)とスタッフで迎えました。

とびラーは親でも先生でもないフラットな立場の大人として、生徒たちと活動を共にします。活動全体を通して生徒たちの発見や気づきに耳を傾け、対話を通した作品鑑賞の伴走をします。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.12.23

11月27日、雨上がりの寒い日。東京藝術大学の彫刻棟へ向かうと、ちょうど校舎から小柄な女性が外へ出てきました。

彼女が今回インタビューする、彫刻科4年生の竹野優美さん。

卒業制作について

卒業制作では2つの作品を提出するとのこと。まずはそのうちのひとつ、石彫の作品を見せていただきました。制作を行っているのは屋外、しかも屋根のない場所でした。

――この作品には、モデルがいるんですか?

「いえ、実在するおじいちゃんを作っているのではなく、自分の中にあるおじいちゃん像を表しています。」

――おじいちゃんをモチーフに選んだのは、何か理由があるのですか?

「街中を歩いていて、路肩におじいちゃんが座っているのを見たんです。その姿が道祖神というか、お地蔵さまのように見えました。そのイメージが強烈に頭の中に残っていたので、彫刻に表現しました。作品にしようと意識して周りのものを見ているわけではないのですが、景色などを見て、そのイメージが頭の中に残って、それを作品に出力するというパターンは多いです。なかでも、お年寄りの姿というのがすごく目について、気になってしまいます。 だから老人の姿ばかり作っていますね。」

――なぜ気になってしまうのでしょう?

「なぜでしょうね……。お年寄りを見ていると、人体を見ているというより綺麗な景色を見ている感覚に近いんです。そういえば、子供とか赤ちゃんを見ても同じような感覚は受けないですね。言語化するのが難しいのですが……。素敵だなぁとか、綺麗だなぁと思って見てしまいます。綺麗なものをつくりたいと思っているので、お年寄りの姿をつくることが多くなるのかもしれません。」

――生き物というより、無生物のように見ているということですか?

「いえ、どちらかというと、山や景色も生きているものとして見てしまいます。」

――とても興味深い感覚ですね。このおじいさんは、足の部分にすごく厚みがあったり、太かったりと、普通の人よりどっしりしているように感じます。

「お地蔵さまからイメージを受けていることもあり、貧弱な感じではなくてどっしりと、見ていて安心感があるような感じにしたいと思っていました。作品のタイトルも《道祖神のごとく》にしようかと考えています。」

――削る前の石はどういう状態だったんですか?

「玄武岩という大きな自然石で、四角く製材されていない、ゴロッと丸い状態の石でした。ボロボロ取れちゃうようなもろい石で、細かいところとかがすぐ欠けちゃうんです。あまり具体的な形を彫るのに向いている石ではなくて、大理石なんかと比べるとまぶたのところとかがキリッと決まらなくて、難しいですね。」

――なぜ玄武岩を選んだのですか?

「素材となる石を買いに行くときは沢山の石を見るのですが、だいたいどれも四角く製材されているんです。その中から像を彫り出すのは想像がつくのですが、これは自然の玉石で、ここから彫り出すのは全然想像できないなと思って。石としての存在感がすごく強く見えました。簡単に言えば一目惚れというか、この石いいな!と思って、細かいことは考えずに買っちゃいました(笑)。」

――彫刻用の石を売っているお店があるのですね。

「岐阜に関ヶ原石材という石材屋さんがあって、石を彫刻する人はだいたいそこで買っています。いろんな大学から学生が買いに来ていますよ。キヨスクサイズの石が1000個ぐらい並んでいて、そこに行くのはすごく楽しいです。」

――そういった石って、いくらぐらいするものなのですか?

「石の種類や重さによって様々です。この石は特別安くて5万円でしたが、同じくらいのサイズでも30万円くらいするものもあります。私の場合は道具代や輸送費の方がかかりました。」

ちょっとリアルなお金のお話。特に学生にとっては大きなことでしょう。しかし、普段作品をみているときには全然想像が及ばなかった点だなあと実感しました。

――こんなに大きな石を彫るのはとても力が要る作業なのではないですか?

「力というより、道具の使い方を覚えればなんとかなります。体格はあまり関係ないですね。 気力があれば(笑)。」

――どういう道具を使って彫るんですか?

「最初の荒取りは取手校地にある機材でやっています。ワイヤーソーという機械で切り込みを入れて、100 kg単位で落としていきます。ブラインダーという円盤がくるくる回って石に切り込みを入れられる機械もあって、たくさん切り込みを入れて、ノミで叩いていくとごろっと塊で取れるんです。もともとこの石は3.5トンくらいあったのですが、卒展では2トン以下にしなければならいので、まず重量を落とすのが大変でした。実はこの石はひびが入っているので、横倒しにできず、ずっとこのままの状態で彫らなければならなくて、それも苦労しています。」

――ノミの彫り跡が分かるような部分もありますが、頭や手の部分はとても滑らかで触ったらすべすべしていそうですね。仕上げはどのようにしているのですか。

「水で濡らしながら砥石を使ってやすっています。」

――この状態まで彫るのには、どれぐらいの時間がかかったのですか?

「去年の10月からつくり始めたので、もう約1年になります。このサイズの石彫をつくるのは初めてで、どれくらい時間がかかるか分からなかったのですが、1年以上はかけたいと思ったので3年生の後期から制作を始めました。ただ、同じ学科の中でもその時期から始めた人はほぼいなかったです。」

――今は完成まで何割ぐらいの状態なのですか?

「やろうと思えば10年ぐらい彫れると思います。終わりはないです。ただ、6割くらい形にはなってきているかなと思います。今後は手足や顔の表情をもっとつくり込みたいと思っています。今一番困っているのは後ろの部分なんです。背面のところは光背なのですが、光背とおじいちゃんのつなぎ目の部分の処理が難しくて、どうしようか悩んでいます。」

そう話す竹野さんの両手には絆創膏が。長い間作品と向き合ってきているのだということが伝わってきました。

――1年前に制作を始めてから、ずっとこの作品だけをつくり続けているのですか?

「いえ、これと並行して別の木彫作品を作っています。そちらも卒業制作として提出する予定の作品で、おばあちゃんの姿を彫っています。2つの作品に関連性はないのですが、関連付けて見てしまう人が多いです。片方はおじいちゃん、もう片方はおばあちゃんを彫っているので、『夫婦なの?』と聞かれたりします。」

――素材がひとつは木でもうひとつは石ということですが、それは何か特別な思いがあって変えたんですか?

「おじいちゃんの場合は道祖神のイメージが頭にあったので、石という素材を選びました。おばあちゃんの方は、もともとお年寄りが木の年輪のイメージと重なっていたためですね。」

続いて、もうひとつの卒業制作である木彫作品を見せていただくべく、彫刻棟の中へ。取材時はちょうど入口にある玄関ギャラリーにその作品が展示されていました。

「ここは一週間ごとに学生たちが作品の展示をしている場所です。こちらの作品は、写真と彫刻がセットで、インスタレーションとして展示をしています。写真と共に展示することで彫刻に奥行きが生まれるというか、彫刻だけでは表現できないことまで表せるように感じています。

木彫の方は自分のおばあちゃんをモデルにつくっていて、おばあちゃんの姿の中に自分のイメージも入れ込みながら形にしています。手に持っているのは仏花です。おばあちゃんはよく仏壇やお墓に供えるためのお花を持っているんです。いつも仏壇の前で拝んでいる、その拝むイメージがおばあちゃんの中にあります。

後ろの写真に写っている人物も私のおばあちゃんです。撮影場所はおばあちゃんの故郷である庄内の海です。毎年一緒に帰省しています。」

――これは何の木を使っているのですか?

「楠です。あっ、木くずが落ちてますね……!片付けてなかった……!」

――今日も作業をしていたのですか?どのあたりを進めていたのでしょう?

「手をもう少し詰めたいなと思っています。手とか顔って今まで生きた年数がすごく表れてきますよね。そういう部分を丁寧につくりたいと思っています。」

―― 一番こだわっている点はどこですか?

「表情ですかね。この作品のタイトルは《岸水寄せる》というのですが、これは東北の方言で『目にいっぱい涙をためる』という意味なんです。そういう表情を全体から表現したいなと思っています。この言葉は本を読んで知ったのですが、すごく綺麗な言葉だなと思って、この言葉から何か作品をつくれないかと考えていました。そんなときに、おばあちゃんのお供えをするイメージなどが重なってきたんです。」

彫刻棟の入口に掲示されていたキャプションには、「岸水寄せる」という言葉に出会った本の一節が引用されていました。

――タイトルが記された写真は、ご自分で撮影したのですか?

「そうです。おばあちゃんの田舎に行ったときに、バケツに水がたまっていて、そこにおたまじゃくしが泳いでいたのがすごく綺麗だなと思って撮りました。タイトルが《岸水寄せる》なので、水のイメージを入れたくてこの写真を使いました。

写真もデジタルではなくフィルムの写真を使っていきたいと思っています。彫刻と共に展示している写真もフィルムで撮ったものです。フィルムのつぶつぶとした粒子感がすごくいいなと感じています。このように引き伸ばしたとしても、フィルムの粒子は嫌味がないです。デジタルだとノイズなどが汚い感じになってしまうのですが。」

写真と彫刻

卒業制作のうち、木彫作品は写真とセットでひとつの作品となっているように、竹野さんにとって写真も重要な表現の要素です。その原点は彼女の高校時代にあるようでした。

――なぜ彫刻を選んだのですか?

「高校3年生くらいの頃、美大を受験することに決めました。彫刻科を見学した時に、大きな木彫があって、『かっこいいな』と思ったんです。作品の大きさやダイナミックさに惹かれて、自分もやってみたい、と憧れて彫刻を選びました。」

――高校でも美術の勉強をしていたのですか?

「デザイン科の学校に通っていました。そこでは写真の授業があり、そのときに勉強したことが今の自分のやりたい事に生きているように感じます。色々な景色や気になったものをどんどん写真に撮っているのですが、その感覚が彫刻の制作にも影響しているかもしれないです。カメラを持っていると景色を見ようという意識がすごく働くので、写真を撮るという行為はすごく大事にしたいと思っています。」

――卒業後はどうされるのですか?

「大学院に進学しようと考えています。写真と彫刻を組み合わせて、どう見せていくかを研究したいですね。4年間だと自分がやっていきたいと思っていることをまだ展開しきれずに卒業することになってしまう場合が多いので、周りも進学する人が多いです。」

――今後、特にこういうテーマで制作していきたい、といったものはありますか?

「内面から出る情緒的なことをテーマに作っていきたいです。情緒とか、趣といった感覚を形にしていきたいと考えています。」

――院の卒業後についてはいかがですか?

「作品をつくり続けていきたいと思っています。あと、いろいろなものを見たいので、お金を貯めて日本一周しようかなと考えています。」

――特に行ってみたいところはありますか?

「大分県にある磨崖仏を見てみたいです。自然の岩から彫り出した仏像です。西洋の彫刻よりも、どちらかというと仏像だったり、日本的なものの方が好きですね。」

柔らかい雰囲気と語り口を持った竹野さん。石彫に、木彫に、写真にと、柔軟な表現方法で制作をしていらっしゃいます。しかし、インタビューを通して、それらを貫くひとつのブレない芯をしっかり持っているのだなと感じました。

来月末から始まる卒展と、その後の竹野さんの活躍をぜひとも注目していきたいです。

取材:小田嶋景子、草島一斗、水上みさ、石山敬子

執筆:小田嶋景子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびラーとして活動できるのも、あと3ヶ月ちょっと。残りの期間は限られてきましたが、まだまだ素敵な出会いがありそうです!