2019.06.29

6月29日(土)、本年度1回目の建築実践講座が行われました。

約50名のとびラーとともにスタートを切った本講座、3年のうちで初めて参加する方も多くいます。

初回は、講座の目標を共有するとともに、活動拠点である東京都美術館(以下、都美)の建築と歴史について学んでいきます。

建築講座の目標

「建築空間を通して生まれるコミュニケーションの場づくりについて考え、プランを実践する。」

鑑賞、アクセス、建築の3つの実践講座が、それぞれ鑑賞が作品との出会い、アクセスがそこに来る人々の回路だとすると、建築は作品や人々が集うための空間。建築空間の中で営まれる私たちの活動は、多分にその作用を受けており、そこでの体験づくりを考えていく際に重要な要素です。

年度の初回である今回は、「都美の建築と歴史」を知ることを通して、まずはそれぞれが活動拠点に馴染み、空間を生かした人々の体験を考えていくことに繋げていきます。

前半は、都美学芸員の河野さんによるレクチャーです。

都美の歴史や建築家の人生を辿りながら、建物のデザインの特徴やそれらが生まれる背景をお話いただきます。

●「都美の建築と歴史」

レクチャーは、現在の上野公園の航空地図を見て、上野公園の中での位置関係を把握するところから始まりました。

時代を遡り、美術館が東京”府”美術館だったときの地図と見比べてみると、現在都美が建つ場所ではなく、隣の敷地に建てられていたことがわかります。

大正15年、現在の美術館が建つ隣の敷地に開館した東京府美術館(以下、旧館)。

九州の石炭商、佐藤慶太郎という人物の寄付により、設立が叶います。

佐藤はたまたま出張で東京に来ていた際に新聞の社説を読み、美術館の存在意義を自覚。建設のための予算が十分ではなかった東京府に100万円(現在の約33億円)を寄付しました。

入り口の大階段が印象的な設立当時の建物は、岡田信一郎の設計によるもの。

旧館時代の館内の写真がいくつかプロジェクターで映され、当時の雰囲気を感じ取ることができます。

「これは食堂の写真。壁や椅子、メニューなど、細かいところを見ながら、食事はどんなものだったのか? ウエイターさんはどんな雰囲気だったか?、いろんな想像を巡らせることができますね。」

・

幾度かの増築を経ながらも、それを前提としない建物だったため、展覧会を数多く催し大勢の来場者を迎えるには手狭になってしまいます。

そこで、環境の改善も含め、建築家・前川國男の設計による新しい建物が、旧館の隣の敷地に建設されます。

新館には、3つの機能が求められました。

1. 常設・企画機能:企画展示室

2. 新作発表機能:公募展示室

3. 文化活動機能:交流棟

機能ごとに分かれた建物の配置は、前川國男の設計に通底する「敷地の中に小さな街をつくるイメージ」とも繋がります。

前川は「美術館は非日常の場所。少し迷うくらいがよい。」とも考えていたそうです。

建物優位ではなく、場所に対してどう人が過ごす空間を担保できるかを重視して設計していたそうです。

労働力不足や長雨、オイルショックなどで工事が遅れながらも、昭和50年に完成します。

当時の写真を見ると現在とそっくりの外観ですが、正門の前には段差があったりと、2010〜2012年のリニューアル時に改修した部分がわかります。

改修のポイントは「前川デザインの継承しつつも、時代にあった設備にする」ことだったそうです。

・

レクチャーでは、前川國男の人生についても語られました。

生い立ちや思想など、都美をはじめとする彼の作品がいかにして生まれたかを読み解いていきます。

参考資料|とびらプロジェクト オープン・レクチャー アーカイブ

Vol.6「青木淳が語る前川國男―中心のない建築:彼の目指したデザインとは?」

登壇者|青木 淳(建築家/東京藝術大学 建築学科 客員教授)

Vol.2「人間・前川國男を語る」

登壇者|佐藤 由巳子(前川國男 元・秘書/佐藤由巳子プランニングオフィス主宰)

●とびみるタイム

講座の後半は、自分たちそれぞれの目で都美の建物を見にでかける時間です。その名も「とびみるタイム」。

まずは、レクチャーの話を受けて、これまで都美で過ごす中で、気になったところを1つと、そしてその理由をあげてみます。実際に出かけて、色、形、素材、人の動きを観察してみます。

ポイントは「何を思って建築家はこの場所をこういう風にしたのか」考えることです。まずは自分で想像したり、建物、空間のチャームポイントを見つけるように、その場をよく観察してきます。

実際に見て戻ってきたら、気になったところが同じ人同士でグループをつくり、気づきをシェアします。

次に、グループで話したことを聞いていきます。

グループから出たポイントを、マップにも落とし込んでいきます。それぞれどんなものを見てきたのでしょうか。いくつかご紹介します。

・公募棟

静かでいいところ。森の中にいるような感じで過ごせる。メリットとしてある「全て同じ空間であること」が迷いやすさの原因になっているのが面白い。

・おむすび階段

なぜ形が三角形なのか考えてみました。階段を使う人の動きがリズミカルで楽しそうです。非日常を体験できる場所なのかも。

・動線

→展示室に行くまでにぐるっと回って降りて行くアプローチがある。急いでいる時はイライラするかもしれないし、時間があるときはダンジョンのよう。回遊性とアクセシビリティのバランスを考えました。

リニューアル前後で動線がどのように変わったかも気になった。

・動線

→屈折が続くことで人の流れによどみが生まれていて、デッドスペースで休んでいたり、休むことが許される、空間としての落ち着きが生まれていると感じました。曲がってくねくねしていることで留まれる場所が生まれる。迷っている感じがあるのに、気づけば到着している。

作品を見ている自分だけではなく、見られている自分も存在する。空間の中で迷わされている感覚すらあります。

他にも沢山の意見がでました。

マップには、いろいろなところを見て来た視点や気づきが記録されています。

建築や歴史の専門的知識ではなく、まずはその空間を体感する自分の感覚からはじめることを大事にしています。

今後の講座や実践の場も、今回の自分の視点をもって参加してもらいたいと想います。

講座の最後は、プログラム事例の紹介です。「建築ツアー」をはじめ、「視覚障害のある方のための建築ツアー」や、Museum Start あいうえのの「うえの!ふしぎ発見!」など、これまでとびらプロジェクトやMuserum Start あいうえので行われた、建築をテーマとする、あるいは要素として組み込まれたプログラムを、紹介しました。

実践講座がはじまり、これから様々なプログラムや実践の場もスタートしていきます。私たちは日常の多くの時間を建築空間の中で過ごします。まずはその建築に目を向けて、味わってみる。感じたことや発見を大切に、その場の特性を生かしたコミュニケーションの機会や場を作っていく。これが、建築実践講座が目指すことです。

今年もどんな活動に結びついていくのか楽しみです。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2019.06.22

基礎講座の最終回となる第6回のテーマは、「活動の舞台を知る」。

とびラーの活動の舞台である上野公園の文化施設や、社会の中の様々な人と美術館のつながりについて学びます。

講師は、とびらプロジェクトのアドバイザーでもあるアーツカウンシル東京の森司さん。そして、東京藝術大学教授の日比野克彦さんも中継で出演します。

冒頭は、伊藤さんから導入のお話です。

様々な場所で人と作品をつなぐ役割をしている開扉したとびラーの例をあげながら、アート・コミュニケータの役割と活動の場について考えます。

【午前】

午前中は、日比野さんの中継と、森さんから社会におけるアートの役割についてお話です。

日比野さんは、Diversity on the Arts Project (DOOR)のメンバーとともに福島のJヴィレッジからの中継です。

日比野さんの後ろには、色あざやかなマッチフラッグが見えます。

東日本大震災の影響により閉鎖されていたサッカーナショナルトレーニングセンターのJヴィレッジは、今年4月に全面再開を果たしました。

この日は、U-18東南アジア選抜(ASEAN ELEVEN)対 東北選抜の国際親善試合「JapaFunCup(ジャパファンカップ)」が行われ、開幕式にマッチフラッグが登場します。

マッチフラッグは、サッカーの試合を行う国々の国旗イメージを合わせて作るオリジナルの応援フラッグです。

日比野さんは、2010年よりこのプロジェクトを継続実施しています。

震災復興のシンボルとなったこのスタジアムから、日比野さんは「午後のワークで上野公園の各館・各所をめぐるとき、東北の玄関口としての上野・アジアのつながりとしての日本という場所や、自然への畏怖の念を忘れないことなどをキーワードにしてほしい」ととびラーに投げかけました。

続いては、元水戸芸術館の学芸員で、現在はアーツカウンシル東京の事業推進室事業調整課長の森さんから「社会における美術館の新たな役割」についてのお話です。

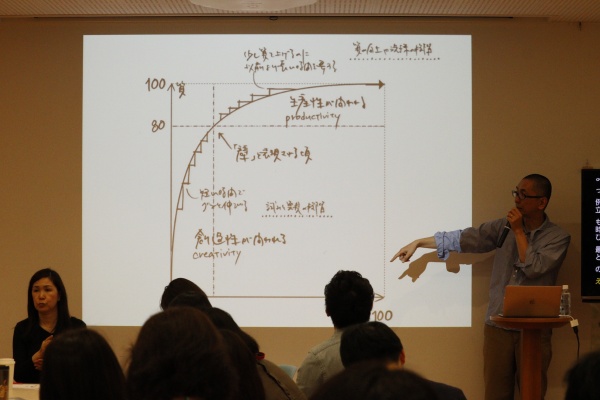

森さんは自己紹介のあと、建築家の佐藤慎也さんが書かれた美術手帖(電子版)の記事「シリーズ:これからの美術館を考える(7)『第四世代の美術館』の可能性」を映し出しました。

この記事の中で佐藤さんは、建築家の磯崎新さんによる「美術館の3 つの世代論」を引用しています。

磯崎さんの論によると、美術館は

①第一世代:ルーブル美術館のような、王侯貴族の私的コレクションを公開するための装飾ゆたかな空間

②第二世代:白い展示壁面を持った、ホワイトキューブと呼ばれる均質な空間

③第三世代:作品と建築が一体となったサイト・スペシフィックな美術館やリノベーションによる美術館

の3世代に分けられるとしています。

佐藤さんは、この磯崎さんの論をもとに「第四世代の美術館」を考えました。

これまでの美術館はものを展示するための空間でしたが、これからの美術館は「人が含みこまれた作品のための美術館」を意識することで、大きく開かれるのではないかという提案です。

森さんは、佐藤さんが示す「第四世代の美術館」ととびらプロジェクトの活動を重ね合わせ、人を中心に見た文化施設としてのあり方(ヒューマンインターフェース)について考えを促します。

第三世代の次にどのような美術館が現れるかという議論の分岐点は、作品を主語で見るのか、そこの美術館に関わる人で見るのかということによって分かれていくだろう、と森さんは読み解いています。

さらに森さんは「ニューヨーク公立図書館」というドキュメンタリー映画を紹介しました。

この映画は、単に本を読む場所というだけではなく、まだ図書館に出会ったことのない人が豊かな経験をしていくための「開かれた図書館」としての活動や工夫を描いています。

美術館の中におけるとびラーの活動を、よりゆたかに、しなやかにしていくためのヒントになるのではないかと話しました。

次は森さんのお話に稲庭さんが加わり、これからの美術館の可能性についての対談です。

稲庭さんは、森さんの「第四世代の美術館」の話につなげ、とびらプロジェクトの活動がいくつもの美術館に参照され始めていることを示しました。

札幌文化芸術交流センターSCARTSや、これから始まる岐阜県美術館などでは、アート・コミュニケータの活動が始まっています。

また、八戸の新美術館に設置される「ジャイアントルーム」というパブリック・スペースは、多様な活動を行うことができる展示室より広い空間です。

このジャイアントルームの構造には、とびらプロジェクトの活動が大きく影響を与えているそうです。

稲庭さんは、とびラーは従来のボランティアのような作品鑑賞をサポートしてくれる人ではなく、美術館に来たさまざまな人と一緒にカルチャーを作っていく人だといいます。

美術館に訪れる人の体験の質と多様性を保証し、それぞれの特性がある方に、豊かな経験をしてもらうチャンスと場を用意するサポートを行う人、それがとびラーではないかと森さんはいいます。

とびらプロジェクトが大事にしているカルチャーをどのように全国に展開させていくかを考えなければいけないと、森さんと稲庭さんは話しました。

2人の対談に伊藤さんが加わり、全6回の基礎講座を終えたとびラーたちの質問に答える時間です。

とびラーは3人組になり、基礎講座を受けて感じたとびらプロジェクトについての疑問を共有し合います。

全体共有の発表の中では、

①本業と、とびらプロジェクトで得た問題意識を、社会や行政にどのように伝えて行けば良いか?

②本業をとびらプロジェクトの活動に含めていくことは可能か?

③アート・コミュニケータを知るための基礎講座を受けても、一人一人が同じ認識とは限らない。ボランティアという認識があってもよいのでは?

④アートと言えば美術というイメージが強いが、音楽を用いたアートコミュニケーションのあり方を提案したい!

など、様々なバックグラウンドを持つとびラーたちの「とびらプロジェクトと社会をどのようにつなげていくべきか?」という、熱意のこもった質問があがっていました。

これらの質問に対し、森さん・稲庭さん・伊藤さんからは

①どういう言い方をすれば伝わるか、というトライアンドエラーを繰り返す。言葉を尽くし、まわりの人に説明する場と機会を作る。(稲庭)

②とびらプロジェクトはそれぞれの経験値が生きる場。人と人との化学反応でこのプロジェクトは成り立っているので、本業とどんどん結びつけてほしい。(伊藤)

③「この場所を使って自分はどういう活動をしているのか」ということを、自分の言葉で話せるようになってほしい。(森)

④とびラボの第一号はとびら楽団だった。美術や音楽という先入観にとらわれず、みんなで話し合って様々な価値を受け入れた活動をしてほしい。(伊藤)

などの回答がありました。

==========

【午後】

お昼を挟んで午後からは、上野公園でオススメの宝物を見つけ、それぞれが上野の地域SNSアプリ「PIAZZA(ピアッツァ)」に投稿するというワークを行います。

お題は、「上野公園で見つけた!わたしのオススメの宝物」です。

上野公園に行く前に、5人組を作り、マップを手にそれぞれが気になる場所を確認し合います。

昼食を終えたとびラーは、それぞれオススメの宝物を探しに向かいます。

小雨が降っていましたが、公園内のものの中でお気に入りを探したり、文化施設に入るなど、それぞれ思い思いの場所で写真を撮っていました。

上野公園から帰ってきたとびラーは、PIAZZAに写真一枚と100字以内のコメントを投稿します。

どのような「お気に入りの宝物」が投稿されるのでしょうか・・・?

投稿を終えたとびラーたちは5人組に戻り、見つけたものを紹介し合う「show & tell」を行います。

とびラーは各自、携帯の画像を片手に「オススメの宝物」をグループのメンバーに説明します。

PIAZZAに投稿された画像を介して、「こういうのもあったよね」「へー、すてき」「あー!そういうことか」など、様々なコミュニケーションが生まれています。

画像を共有する場所があることで、他の人が撮った写真も振り返ることができます。

マップを活用し、位置関係を確認しながら紹介するグループもありました。

5人組の共有のあとは、グループ内でどのような「オススメの宝物」があったかを発表します。

「科学博物館で昔の思い出にひたった」「台湾フェスに行きエネルギッシュなパワーを感じてきた」など、文化施設の展示や、アジアと日本のつながりに注目した人もいます。

「同じ時間に同じエリアに行ったのに、全く違うところを見ていたのが面白かった」という意見もありました。

それぞれが撮ってきたものに共通するテーマを発見したグループや、SNSで「映える」写真を撮ったというグループもありました。

PIAZZAの投稿です。

PIAZZAに投稿された内容は、今後何度も見ることができます。

自分以外の人がどのような「オススメの宝物」を見つけたか、たくさんの発見がありました。

また、複数の人のまなざしが共有されることにより、これから実践の場となっていく上野公園をもっとよく知ることができたワークでした。

日比野さんの中継によって上野・日本・アジアのつながりを意識し、森さんや稲庭さんのお話によって人に開かれた美術館のあり方ととびラーの活動を考えました。

==========

講座の最後に、とびらプロジェクトと連動する「Museum Startあいうえの」の活動紹介がありました。

「Museum Start あいうえの」は、上野公園にある9つの文化施設と連携した、子どもと大人がアートや文化に出会い、楽しむことを応援するプロジェクトです。

とびラーには、2019年度のパンフレットとミュージアム・スタート・パックが配布され、プログラムの理念や具体的な活動内容についての説明がありました。

まず、2014年に行われた「ティーンズ学芸員」の動画を見ます。

ティーンズ学芸員は、上野公園にあるミュージアムをめぐり、学芸員やとびラーと一緒に作品を鑑賞する10回連続のプログラムです。

子どもたちは、オーディオガイドを作ることを通して、人と感想を共有することの面白さや、考えをシェアしていく方法を学んでいきます。

動画の中では、参加者の子どもたちととびラー、芸大生や東大生など様々な世代の人々が作品を通して関わりあう様子が映し出されました。

稲庭さんは、Museum Start あいうえので一番やりたいことは「作品を介して社会とつながること」だと言います。

「誰かが伝えたいと思って残されてきた作品は、すでに社会的な存在。それを見たり、語ったり、注目していくことは、そこに主体的に参画すること。作品を鑑賞し対話することは、作品を介してひとつの大きな文化につながり、わたしたちの世界をどのようにとらえるのかということを考える機会になる。」

Museum Start あいうえのでは、とびラーは一般的な解説員やトーカーではなく、子どもたちの声に耳を傾ける伴走者になります。そして、プログラムを通して大人と子どもが9つの文化施設を舞台に共に学び合います。

東京都美術館を起点にした学びの共同体は、上野公園の様々な場所、そしてそこから同心円的に広がる実社会・日常へと、ソーシャルキャピタル(社会関係資本)を広げていくことができるのではないでしょうか。

今回の講座は、上野公園で発見したものを共有・発信するという活動によって、実践の場としての両プロジェクトを意識できた基礎講座最終回となりました。

(とびらプロジェクト・Museum Startあいうえの アシスタント 原 千夏)

2019.06.08

とびラボなど、とびラーが活動をつくっていく過程で行う「ミーティング」。よいコミュニケーションを育んでいくためには、このミーティング(会議)のあり方が大切です。今回は「会議が変われば社会が変わる」をテーマに、参加者が主体的に関わることができる「よいミーティング」をつくるための手法を学んでいきます。

講師にお迎えするのは、青木将幸さん。

ミーティングファシリテーターとして様々な地域、団体の会議の場で活躍されています。その種類は国際会議から家族会議まで幅広く、あらゆる種類の話し合いの場を研究しながら、進行役として全国を飛び回っていらっしゃいます。

「今日は決め切った進行はしません。みなさんとのやりとりの中で進めていきます。いつでも質問・発言歓迎です。気になったことがあったら言ってください。」

自己紹介とともに、柔らかな進行で講座がスタートします。

<午前>

早速冒頭から質疑応答の時間です。

「これからミーティングについて学んでいくにあたって、今聞いておきたいことは?」

とびラーからいくつかの質問がでてきます。

・青木さんがミーティングファシリテータを志したのはなぜ?

「学生時代の環境問題に関わる活動で経験した様々な話し合いの場は、相手を言い負かせたり、バトルのようなことが多くありました。ですがそれだと仲間が離れていってしまったんです。根本的な間違えがあることに気付き、ミーティングの手法についてを学びにアメリカ行きました。アメリカはプロのファシリーテーターがいるほどその文化が発展していて、よいミーティングのためのやり方や作法があることを知りました。」

・ひとりで会議もできちゃうとおっしゃっていましたが、具体的にはどうやって?

「だれでもこの場にいない人でよいので、好きな人を思い浮かべてください。有名人や歴史上の人物まで召喚できますね、そんなことができたら面白いでしょ? ポイントは、その人だったらなんと言うかなと想像してみることです。その場にいないユーザーの声に耳を傾けること。例えば、子どものための何かを考える時に、その会議には大人しかいない時、人形を置いて、時々その人形に話させてみたり(笑)。会議の場にいない人のことを考えるのは、重要な手法の一つです。」

・参加者から意見や質問が出なかったらどうしたらよい?

「沈黙は進行役にとって不安な時間。ミーティングを勉強する上での僕のお師匠さんが、沈黙のことについてこういう話をしてくれました。クジラをイメージしてみます。クジラは深く潜って餌を捕らえたり、呼吸をするために海面にあらわれたりします。潜っている時間は、海底に美味しいものなのか、宝箱なのか、何かを取りに行って、こんなのあったよっていうのを見せに来てくれるまでの時間です。同じように、沈黙もその人が大事な物を取りに行っている時間と考えてみてください。ファシリテーターは沈黙を待てるように訓練します。待てないのはこっちの気の焦りなんですよね。沈黙を、クジラが宝箱を取りに行っている時間とと考えてみてください。何秒、何分待っても全く問題ないと思います。よいミーティングをやる要素として、待つということも一つの作法です。」

・ファシリテーターにはどんな準備が必要?

「ファシリテーターはあまりその議題にについての情報を持ちすぎない方がよいです。思ってもいない展開がある方がよくて、なるべく白い状態で臨み、その会議に参加している人たちに意見や情報をだしてもらうようにしています。」

・会議と雑談の違いってなんでしょう?

「オフィシャルに議題や時間と場所が決まっているのが会議、その周辺にある合間のコミュニケーションが雑談だと思います。どちらもあって、トータルでコミュニケーションがとれているのがいいですよね。補い合う関係、どちらも大事ですね。」

他にも、板書でのイラストの活用についてなど、たくさんの質問が出ました。

■グッドミーティングの定義を考える

これからのとびラー同士のミーティングを行っていく上で、どんなミーティングが「よい」ミーティングなのか、ファシリテーターだけではなく参加者みなが知っておくのはとても大事なことです。

続いて、「グッドミーティングの定義を考える」ワークの時間にうつります。

「自分が思うよい・わるい会議ってどんな会議?」のイメージを書き出してみます。

用紙の左半分に「グッドミーティング」、もう半分には「バッドミーティング」。

まずはまずは個人で、れぞれの要素を10個ずつ書き出してみます。

書き出したら、今度は3人組でそれぞれが書き出した内容を共有します。互いの思う「よい」はもしかしたら異なるかもしれません。

共有の際には、3人とも合意できるものには印をつけていきます。

様々な意見が出るミーティングにおいて、この合意を確認する作業はその会議の決定事項を明らかにすることにつながります。

今度は、各グループで合意した「よいミーティング」のイメージを青木さんが聞いていきます。

フラットな意見が出し合える、わかりやすいコトバで話す、時間どおりにおわる、目的がはっきりしている、新しいアイディアを認め合える、お菓子・お茶がある…?!など、各グループから全て違う意見が出てきます。よい会議のための要素は、こんなにも多くあることがよくわかりました。

ここからお昼休憩の時間ですが、その前に「グッドミーティングの定義を考える」ためのワークをもうひとつ。

「この中でとびラーのミーティングで大事なのはこれ!というものに投票してみましょう。お一人に4枚赤い丸シールを渡すので、休憩中に自分はこれが大事だと思うもの4つに1枚ずつ投票しておいてください。」

<午後>

シール投票と昼休憩を終え、講座を再開します。シール投票の結果をみてみると、どの要素に票が集まったのかが一目でわかります。

午後はこれを題材にしながら、さらにどうやったらみんなが思うグッドミーティングに近づくことができるのかを考えていきます。

その前に、再び質疑応答の時間です。

・ファシリテーターと司会者はどのように違うのでしょうか?今ここで学んでいるファシリテーターと、社会一般的な司会者の違いはなんなのでしょうか?

「司会というは会を司ると書きますね。会議が始まりから終わりまでの進行を司るわけです。ファシリテーターも同じですが、参加型の要素が強いものがファシリテーターといいます。芸人の話になりますが、長く息をしている芸人というのは、司会者としてとても優れていたりします。お笑いでも、音楽番組でも司会をやってます。自分の芸ではなく、ひな壇にいる芸人たちの面白さを引き出していくから、枯渇しない、そして面白い番組として成立するんですね。優れた司会者であり、ファシリテーターであると思います。」

・今日冒頭にアメリカの話題がありましたが、例えば日本人とアメリカ人くらい文化の違う人が同じ会議に参加している場合に、どういうことに気をつけたらよいのでしょう。

「先ほどあげてもらったグッドミーティングの要素の中に『それぞれの人の意見が尊重される』とありましたが、特に文化や風習の違いがあるときには、その双方を尊重する立場に立つことが大事です。フラットに意見を出し合える立場に立つことが、ファシリテーターのような中間的な位置の人の役割。違えが違うほど、尊重しようというスイッチを深めに入れることを大事にしています。」

●「いいねぇ会議」

シール投票の結果でもっとも票が多かったのがこの2つの要素。

・フラットな意見が出し合える

・新しいアイディアを認め合える

これらを使った、ワークをしていきます。その名も「いいねぇ会議」。

ルールは、他の人が言った意見に対して必ず「いいねぇ」と反応し、加えて、「こんなのもどう?」と自分の提案を足して返します。

どんな突拍子のないこと、自分の関心と違うことも一旦置いておいて、ながれをとめずに「いいねぇ」で会議を続けています。

4人組のグループごとにやってみます。部屋中が一気に盛り上がり、宇宙旅行に行ってしまうところまで…

私たちは日常のコミュニケーションの中で、的外れなものや、実現可能性の低そうな発言があったりすると、つい「でもそれは…」などと、相手を否定する言葉から入ってしまうことがあります。これは会議の中にも多くあるそう。

「ミーティングでの発言の中で、的確・まともな意見というのは最初から出てくるものではありません。最初は植物の苗木・双葉のように弱々しいものだったたとしても、その芽を摘んでしまうのではなく、『いいねぇ』と言ってくれることで、少し成長することができます。それはいつか大木になるアイディアの種かもしれません。できれば、プラスアルファの提案を乗せて、成長の可能性をさらにひらくことができるといいですね。会議の場でちょっと違うなという意見が出た時、ぜひ『いいねぇ』と言ってみてください。状況が変わるはずです。」

この「いいねぇ会議」、ミーティングの前に3分だけでもやってみると、場が柔らかくなり、この場は何かを言っても大丈夫だという安心感が生まれる、いいアイスブレイクになるそうです。

シール投票の結果、次に票が入っていたのがこの2つ。

・納得感、共通認識を持って終える

・成果がなんだったのかがわかる

これらを実現させるために良い方法は

「みんなの意見を書く」ことだそう。みんなの意見を書くと、共通認識が作られやすくなり、成果も見やすい状況になります。

●発言を板書する

板書をする際のポイントは、

・全ての意見をより好みをせずに書く。

・なるべく当人の言葉で書く。

こと。的外れな意見だと思ったとしても、また声の大小に関係なく、全ての意見を平等に扱います。また、なるべく当人の言葉で書くのは、言葉を置き換えてしまうことでニュアンスが変わってしまうことがあるからです。

●個人で書いてから集団で話し合う

また、会議のやり方として、 個人で書いてから集団で話し合う方法があります。今日も前半に「グッドミーティング」「バッドミーティング」のイメージをA4の用紙に書き出してもらいました。議題に対していきなり意見を言うことが難しい時に、例えば、「3分書いてみましょう」と時間をとってみる。

どんなに普段意見を言わない人でも、手元には書いてくれます。書いたものを発表してくださいと言うと、全員が発言できます。会議で発言の強い人や経験値の豊富な人が一番最初に発言してしまい、それに影響を受けてしまうことがあります。その前にまず個人が何を思っているのかを書き出してみるよいです。

■話し合いの練習

個人で書いてから集団で話し合う練習をやってみます。

「今から出す質問に答えてください。マジックで手元の紙に大きく書いてください。」

書けたら、全員で見せ合いながら部屋の中を歩き回り、出会った人とコミュニケーションをとっていきます。

(1)みなさんの好物はなんですか?

続いて2つ目の質問。

(2)実は私〇〇やってました。〇〇が得意です。

同じように部屋を歩き回りながらコミュニケーションをとりますが、今度は「もっと聞きたいな」「同じ特技!」「よくわからなけどきになる」など、気の合う人と4人組をつくります。

今度は4人のグループで、それぞれの特技を生かしたプロジェクトをひとつ作ってみます。

目的のために集まったメンバーではなく、そこに集まった人の特技で、これまでとは違う画期的な新しい商品ができた、そんな事例があったそうです。

「ミーティングで大事なのは、お互いの得意なことを活かし合うことです。用紙に書き出すことで、それぞれが得意なことがチームに見えている状態で話し合いを進めることができます。」

4月に出会ったばかりの、まだ知らないお互いの特技や一面。それぞれの持ち味を活かした面白いプロジェクトが沢山発表され、笑いが飛び交います。このようにミーティングが明るい場であることも大切です。

■会議の構造

ここまでに試した様々な手法をミーティングの中で効果的に使っていくために、その構造をみていきます。

①「共有」

会議のテーマや目的を確認・決める時間です。

②「拡散」

自由にアイディアや意見を数多く出し、拡げる時間です。講座内でも行った「いいねぇ会議」の方法はこの部分にあたります。

③「混沌」

様々に意見が出たアイディアを、「ではどうする?」と議論する段階です。アイディアの分類、選択肢の整理・比較検討などを行い、次の収束の段階につなげていきます。

④「収束」

結論や合意点を確認。実現可能性も考えながら、最後に具体的な行動プランを決めます。

会議を進行する人だけでなく、参加者皆が、「今自分たちはどの段階にいるか」を意識することで、それぞれの段階での工夫を取り込むことができます。

その後、いくつか質問ができました。

・進行をする人もいち参加者だった場合に、発言はしても大丈夫?

「もちろん発言は大丈夫です。しかし、主張の強さに気をつける必要があります。他の参加者と同じように、対等でいるために、イメージとして、4人の参加者だったら4分の一くらいのエネルギーで発言するのがよいですね。」

・「混沌」したまま時間切れになることも多いですが、どうやって「収束」の段階に入ればよいですか?

「それぞれの段階にどのくらいの時間をかけるのか、あらかじめ決めておくとよいです。加えて、タイムキーパーや板書係などの役割があると、進行役は安心して会議を進めることができます。

また、2度に分けるとより豊かにアイディアが出たりします。今日は拡散までにして、結論まで決めなくてよいとすると、気持ちが楽ですね。」

他にも、座ってばかりでなく、立ち上がったり、場所を変えたり、動きを取り入れることも、視点が変わったり広がったりすることに効果的だそうです。

講座も残すことろ30分。最後に、今日の学びを活かして、会議を練習してみます。

「今日いる皆さんとちょっとお話してみたいこと」を全員から募集。

手元の用紙に書き出してみて、ミーティングのテーマとして提案したい人が前に並びます。

・美術館で静かにしなきゃと思って息がつまるのをどうにかしたい!

・よい作品ってなに?

・どうすれば、今日学んだことを実践できるのか

・あと30分で何を学びたいか

・梅雨の楽しみ方

・全員となかなか会えない中で、どうしたら仲良くなれるか?

・やりたいとびラボは?

・これからの博物館について

などのテーマが集まりました。

関心のあるテーマに集まり、会議の練習のスタートです。

役割分担、板書、時間配分など、どのチームも学んだ手法を早速実践しています。

会議が盛り上がってきたところで、今回の講座は終了です。

30分でどの段階まで進めることができたでしょうか。

実際にやってみることで、時間配分や板書の仕方、発言の出し方など、その感覚を少しでも掴めたのではいかと思います。

今後のとびラー同士のミーティングにおいて、今日学んだこと、そして8期のみなさんが思い描いた「グッドミーティング」の実践が、

豊かな活動のベースになっていくことを願っています。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2019.05.25

5月25日(土)、基礎講座第4回は「作品を鑑賞するとは」をテーマに行われました。

本日の講師は、東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション係長の稲庭彩和子さん。

作品を鑑賞するとはどういうことか、アート・コミュニケータとして、作品を介して鑑賞者と関わる活動の可能性を考えます。

【午前】

午前中は、アートスタディルームで3つの映像を見て話し合いました。

最初の映像は、メトロポリタン美術館元館長のトーマス・P・キャンベル氏によるスピーチ、「美術館の展示室で物語を紡ぐ」。タペストリー研究家のキャンベル氏が、学生時代に先生に教わったことの話から始まります。

本物の作品を目の前にすることは、時空を超えて過去の人々に出会うこと。作品に出会うときは、美術の専門知識はひとまず置いておき、自分の目で見た直感を信じることが肝要なのだそうです。

自身が企画した展覧会を例に挙げながら、キュレーターがつくる美術館の体験は、難解なテーマを観客に分かりやすく示すことなのだともキャンベル氏はいいます。

視聴後、映像を見て印象に残ったことや疑問などをまず1人で振り返りました。

3人組になって気になったことをシェアしたのち、全体で意見を共有するとこういう意見が出てきました。

「作品を鑑賞する行為は、人を知るために耳を傾けていくことに似ている」

「美術館を居心地悪く感じる人たちに対して、とびラーとしてどのように関わっていくことができるのだろう」

学芸員の稲庭さんからは、「キュレーションは作品を鑑賞者と近づけるためのもの」であり、人に出会うのと同じように、作品と出会えたとき、社会が紡いできたものに自分がつながるという感覚が生まれる、というお話がありました。一緒に伴走してくれる人が隣にいることで、作品が「関心をもつべきもの」なのだということがわかり、知らなかった世界を知ることができるといいます。

美術館、そしてアート・コミュニケータ「とびラー」の役割を考えさせられるお話でした。

次に視聴したのは、学校との連携に力を入れているイザベラ・ガードナー・スチュアート美術館の「アートを通して考える(Thinking through art)」。

美術館で行われている対話による鑑賞(Visual Thinking Strategies = VTS)の実践の様子が映されています。

子どもたちが作品を見ながら気づいたことや考えたことを発言し、それをファシリテータがつなぎ、問いを投げかけ続けていきます。

視聴後は、VTSの具体的な手立てについてとびラーから質問が次々と飛び交いました。

稲庭さんはVTSを通した学びについて、学校の国語の授業で文章を精読するように、「絵を細部までよく見ながら考える」ことに慣れていくためのトレーニングなのだと話していました。

最後の映像は、東京都美術館の休室日の展示室を学校のために特別に開室して行われるプログラム、Museum Startあいうえの「スペシャル・マンデー・コース」。

休室日の展示室を学校単位で訪れる子どもたちのために特別に開室し、ゆったりとした環境の中で子どもたちが本物の作品を鑑賞することができます。

映像では、子どもたちの鑑賞をとびラーがサポートしている様子がうかがえ、実践のイメージを膨らませるものとなっていました。

==========

【午後】

午後からは、作品の鑑賞を実際に体験します。

まずは絵をみるためのエクササイズとして、作品のアートカードを使って「納得!ゲーム」をしました。

価値が多様化し誰もがそれぞれの正解をもっている世の中で、求められるのは“納得解”。1つの正解を求めるのではなく、みんなが納得できる答えを紡いでいくことが大切です。「納得!ゲーム」はそこにつながるようなコミュニケーションゲームです。

1グループ8〜9名程度で、8つのグループに分かれてゲーム開始。

テーブルのカードと色、形、イメージなどで共通点のある一枚を自分の手持ちのカードから探し、2枚のどこが共通しているのかを説明します。

グループ内の半数以上が「納得!」してくれたらOK。

「こことここに女の人が描かれています」

「赤色が使われています」

カードをじっくり見つめながら、メンバーの主張に耳を傾けます。

共通点となるキーワードは一度しか使えないため、テーブル上のカードが増えていくにつれて「うーん、そうかな?」という声が聴こえ始めました。

共通点の根拠を熱弁する姿や、メンバーに助け舟を出されて、言い回しを変えたり他の共通点を見つけたりする場面も見られました。

作品カードを通したゲームで頭をやわらかくして、作品を自分の目でよく見られるようになったら、今度はいよいよ実物の作品を鑑賞するために、展示室へ出発します。

グループごとにファシリテータを務める2・3年目のとびラーに連れられて向かった先は、「第85回記念 旺玄展」。

午前に映像を見たVTSの手法を用いて、1作品につき15分程度で2作品を鑑賞しました。

まずは、しばらくの間、一人で静かに作品を見ます。

そして「この絵の中では何が起こっているでしょうか?」というファシリテータの問いかけから、気づいたことや考えたことを言葉にしていきます。

その際に大切なのは、「絵のどこを見てそう思ったのか」という根拠を示すこと。

美術や美術館に関心のある大人が集まっているからか、序盤から深い解釈の発言が飛び出すグループもありました。

ファシリテータは、参加者から出た発言を言い換えて全員に共有し、考えと考えをつないで整理します。

場が温まってくると、気づいたことや何気なく思ったことが次々と出てくるようになりました。

一人一人の視点やもっている知識によって互いに触発され、作品の見方が広がっていきます。

一つの作品を見終わる頃には、発言が紡ぎ合わされ、グループごとの作品の見方がゆるやかに醸成されていきました。

ふたたびアートスタディルームに戻り、展示室での体験を振り返ります。

「一人一人感じ方が違うため、皆で見ることで異なる視点を共有できるのだと気づいた」

「自分一人では気にもとめない絵が一生忘れられない絵になった」

自分がファシリテータになったら、様々な発言をどのように受け止め、言葉を返すのか。映像や実践を通して気づきや考えが深まります。

鑑賞について考えた1日の終わりに、稲庭さんはこう言います。

どの意見も等価で扱う雰囲気をつくっていくこと。

食わず嫌いをせずに様々な絵を見て、頭の中のビジュアルのデータベースを増やしていくこと。

とびラーの皆さん自身が、自分の目と耳と頭をつかって作品をよく見ることの面白さを味わい、来館者が作品を見る伴走者となるための一歩を踏み出す1日となりました。

(東京都美術館アート・コミュニケーション係 アシスタント 浜岡 聖)

2019.05.11

5月11日(土)、基礎講座第3回目が開催されました。講師は第2回目に引き続き、とびらプロジェクト・アドバイザーの西村佳哲さんです。

とびラーが自主的に活動していくためには、自分たちでチームをつくり、アイディアを共有し、お互いの力を上手に出し合って、成果を求めなくてはなりません。今回は小さなチームのつくり方や、そこに集まった人たち全員の力を活かした活動のつくり方について学びます。また、活動のはじめ方だけではなく、終わり方のデザインについても理解を深めます。

==========

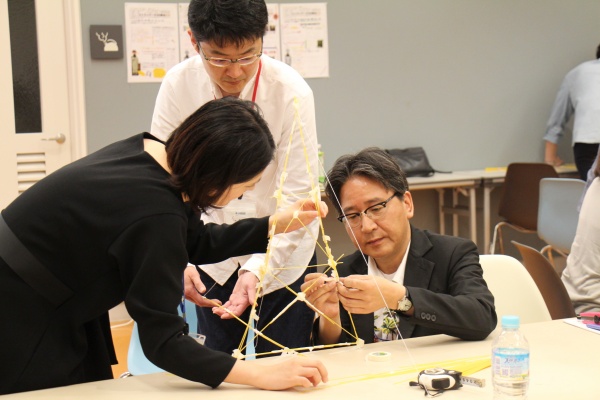

まずは“キャンティレバー・ワークショップ”からはじまります。スパゲッティをテープや糸でつなげて横に長く伸ばしていき、その長さを競うというもの。固定可能な部分は机の天板だけで、机からせり出た部分の長さを測ります。制限時間は30分、とびラーが3人組にわかれてスタートです。

チームによって動き出しはさまざま。とりあえず手を動かしてみるチームや、話し合いからはじまるチームも。スパゲッティが床につかないように、なるべく長くつなげていきます。いかに床と平行に伸ばすかがコツ。

30分後、それぞれのチームのキャンティレバーが完成。一番長いチームは117cmでした!

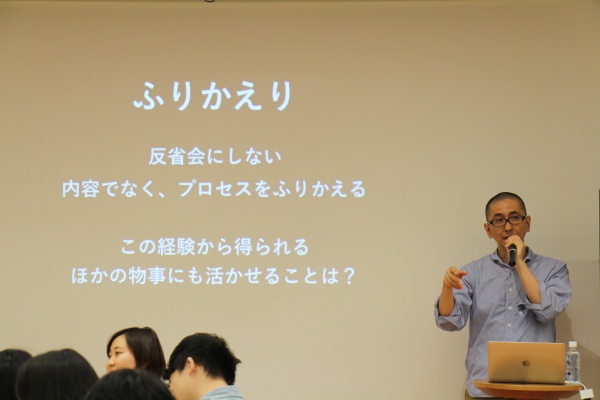

スパゲッティを長くつなげるスキルがとびラーの今後の活動に活かされる…というわけではもちろんありません。「ここから何を獲得したかですよね」と西村さんは問いかけます。スタンフォード大学工学部で開発されたこのワークショップには、ものつくりやプロジェクト、共同作業の重要なエッセンスがたっぷり含まれているのです。

◆「今の経験の中から他のことにもあてはまるなっていうことを持ち帰れる人は、次にいろんなことができるようになっていく」

プロジェクトやミーティングをやりっぱなしにしていると、なかなか先に進むことはできません。何か具体的な経験をやったあとはふりかえりを行うことが大切です。しかしいざふりかえりの時間を持ってみると、つい反省会になってしまいがち。「私がもっとこうしていれば…」「これが悪かった、できなかった」という個別的な内容に気を取られていると、次のステップには進めません。どのようなプロセスによって何が起こったのかに着目し、よかったところや改善できるところをふりかえります。個別の経験を抽象的なエッセンスに昇華させることで、別の事象への応用が可能になります。

◆「当たり前だけど、ちゃんと明示的で良好なコミュニケーションが大事」

キャンティレバー・ワークショップを通して見えたいろいろな気づき。チームで活動していくうえで大事なのは適切なコミュニケーションだということは、どのチームでも実感できたのではないかと思います。ひとことに“コミュニケーション”と言ってもその方法はさまざま。まず思いつくのは“言葉”でのコミュニケーションですが、「言葉というのはすごく抽象度が高いもの。だから使いやすいんですよ」と西村さんは話します。だからこそ、具体的に伝える努力をする重要性が出てきます。言葉だけでなく、手元にあるものでやってみせたり、絵に描いてみたり。そのようなコミュニケーションが繰り返されることで、そのアイディアや計画に他人が参加可能になっていきます。

“気づきの共有”をすることも大切です。誰かの小さな気づき、違和感や小さな喜びなどの積み重ねでプロセスは進んでいきます。「こうしたらいいんじゃないか」「これちょっと違うよね」と思ったことを自分の中にとどめておくのではなく、その気づきを発話することによって、チーム内で蓄積することができます。

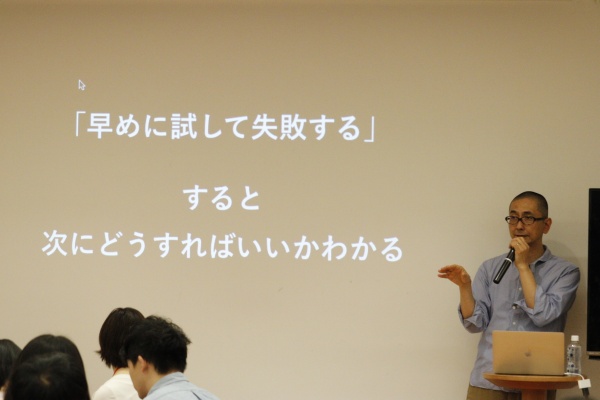

◆「物事を進展させていく方法は、早めに試して失敗するしかない」

つまりはトライ&エラー。ちょっとやってみるとわかる、それならこうしようというステップを踏んで、らせん階段を昇っていくように成果を積み重ねていきます。この考え方が、スタンフォード大学で一番重視されていたものだそうです。

スキーの練習をして上達していくプロセスを想像してみましょう。はじめはうまく滑ることができず失敗を繰り返しますが、急斜面を何回も転びながらもだんだんと“感じ”をつかんでいきます。滑る感覚をつかんできたら、あとは滑り方の精度を上げていく方向にシフトしていきます。物事をはじめる時は「失敗するかも」「もっといい案があるかも」という考えでなかなか動き出せないことがあるかもしれません。しかし、まず手を動かしてみたことによる失敗は、今後の資産になります。

◆「とびらプロジェクトには“やってみる”文化が根づいて育っていくといいなと思っています」

チーム内での役割分担や時間配分についても、その重要性を西村さんは話します。手持ち無沙汰になったメンバーはいなかったか。「あと10分で終了です」の呼びかけで初めて時計を見たチームはなかったか…。チーム内の動きや自分の立ち回りを思い起こしながら、自分たちのプロセスをふりかえります。

西村さんのお話に納得し、次の活動に向けての意識が整ったとびラーのみなさん。これまでのお話を踏まえて、キャンティレバー・ワークショップに再挑戦します。スパゲッティを長くつなげていくのは変わりませんが、次は横方向ではなく縦の方向に伸ばしていきます。制限時間は15分。心機一転、新しい3人組で挑みます。

コミュニケーションとトライ&エラーを意識して作業に取り組むとびラーのみなさんの表情は、先程と比べてとても生き生きとしているように見えます。

◆「関わった全員がこんなとこまで来ちゃったねっていう感じになれるのはすごくいい」

ひとりで考えるだけではなく、複数人でのコミュニケーションが重ねられたことによって自然と高い到達点に至った、というプロセス。チームで活動するときの理想だなと感じます。ワークショップの実践からはじまった今回の西村さんのお話は、とびラーの活動のひとつとびラボで活かされるのではないでしょうか。

とびラボとはとびラー同士が自発的に開催するミーティングであり、新しいプロジェクトの検討と発信が行われる場です。とびラボの基本は以下の3点。今回の基礎講座のタイトルにもなっています。

①この指とまれ

とびラーは新しい活動のアイディアがひらめいたら、「この指とまれ」のひとことで他のとびラーを集めます。3人以上のメンバーが集まったらチーム成立。

②そこにいる人が全て式

ミッションの達成に向けてチームを組み目標に向かうのではなく、その場に居合わせた人が集まってできることをやっていこうという方式。この方式の元になったのは、デザイン事務所grafの立ち上げメンバーである豊嶋秀樹さんの考え方です。居合わせた人たちが必要なことは何か、みんなで力を出せることは何かを考えてそれに向かっていく。普段は目標やミッションに向かって仕事に取り組んでいるので新鮮な視点だった、というとびラーの声もありました。

③解散設定

前向きに辞める、クリエイティブに閉じていくことについて考える機会は、日常の中では少ないかもしれません。離れられるタイミングを一度つくることの重要性は、これまでのお話ともリンクします。解散するときにはふりかえりをします。反省会ではなく、そこで何が起こっていたのかを見つめ直すことで次に活かす。メンバーが入れ替わるタイミングをつくることで、チームの健全さや風通しを担保することにもつながります。

◆「“面白い”を大事にしてほしいなと思います」

西村さんが担当する基礎講座は今回で終了です。講座の終わりに、とびらプロジェクトでの活動について西村さんからこんなひとことがありました。正しさ、正義ではなく“面白さ”で動いていくことの大切さ。当たり前のように見えて、実は忘れがちな視点であることに気づかされます。

“この指とまれ”で集まったとびラーが“そこにいる人が全て式”で考え、定期的に“解散”することで常にフレッシュな気持ちで活動する。そのようなプロセスが繰り返される中で、とびラーのみなさんがそれぞれの考える“面白さ”を創造していくことができたら嬉しいです。

(とびらプロジェクト アシスタント 石倉愛美)

2019.05.05

2019年5月5日(日)、令和元年のスタートにふさわしい、清々しい五月晴れに恵まれた日曜日の昼下がり、上野公園では、9名の参加者のみなさんととびラーが笑顔あふれる和やかなひとときを過ごしていました。

「五感で歩こう!春の上野公園」

美術館で行いますが、作品の鑑賞や、展覧会に出かけることはしません。上野公園で「心地よい」場所・こと・もの・・・を「五感」で感じてもらう、というワークショップです。一風変わった?このプログラム、そもそもどんなきっかけで生まれたのでしょうか。

アイディア誕生のきっかけとなった出来事。それは2年前の基礎講座にさかのぼります。

その日のテーマは「新企画プレゼン大会!-上野公園内の指定された場所をリサーチし、各所の魅力を活かしたプログラムをつくろう-」

課題:「美術館、博物館、お寺、桜並木など、上野公園には人を惹きつける様々な要素があります。場所・もの・人の動きをよく見てきてください。各自がリサーチしてきた内容を組み合わせて、とびラーの視点ならではのプログラムを提案してください。」

「まずは、上野公園を歩いている人をよく見てくるように!」

講師の日比野克彦さんからのアドバイスを聞いた後、グループに分かれて上野公園の様々なところにリサーチに出かけました。

上野公園を歩いている人を改めて観察してみると、表情はみな穏やかで、歩くスピードも心なしかゆったり。日常とは少し違った時間が流れている・・・そんな感覚を覚えました。

上野公園でのリサーチでは、

《古墳や川を発見したり、歴史的建造物にふれたり、ユニークな像を見つけたり、木々の緑や植え込みの花の美しさに癒されたり、幼い頃の原風景が蘇ったり・・・》

いつも歩いている通りも、視点を変えてみることで、次々に新しい発見へと繋がり、その面白さに夢中になりました。

「上野公園ってこんなに魅力に溢れるところなんだ!今まで全然気づかなかった!」

リサーチ後は、いよいよプログラム作りです。

メンバーが、それぞれの場所での発見や気づきを共有してから、「どんな体験を来る人に味わってもらいたいか」を話し合いました。

知らなかったものやこと、新しい発見、面白い出来事、穴場情報などを意見交換しているうちに、「今まで私たちが周囲のことに気づかなかったのはなぜなんだろうね?」という話になりました。

「上野に来ても、美術館や博物館とか目的地に向かうだけだからじゃない?」

「歩きスマホしたり、ナビに頼ったりするのも原因かもね。」

「じゃあ、普段は気づかないことやものに触れてもらうために、思い切ってスマホや携帯、カメラはお預かりして、自分の五感だけを頼りに上野公園を体感(体験)してもらうプログラムはどうかな?」

「普段意識していない五感を開くと、周囲のことがフレッシュに感じられるかもね?」

このような流れで、「五感で歩こう!春の上野公園」の原案となるオリジナルプログラム「心のタイムスリップ 感じて上野」が誕生しました。

(講座当日、プレゼンテーション用に作ったシート。「五感」「携帯は預けて」とありますね。)

講座後も、この原案をもとにして、”一般の方を対象にしたワークショップをやってみたい”という気持ちを持ち続けること約2年!

「スマホ・携帯は置いて、上野公園の五感歩きを体験してもらいたい。」

「五感を磨くことで、美術館や博物館での作品の見方も変わるはず。」

この2つのコンセプトを大事にしながら、より良い内容にするための度重なるミーティングやトライアルを実施し、とびラーの試行錯誤は続きました。

そうした経緯で、ついに実施の日を迎えたというわけです。

では、当日の様子をご報告させていただきます。

まずは準備からスタート。テーブルには公園に出かける際に使うツールをセットして並べます。

(参加者お一人ずつに用意したツール。バッグも含め、ほとんどがとびラーの手作りによるものです)

[13時15分 受付開始]

参加者の方をお迎えして、2つのグループに分かれて座っていただきます。

[13時30分 プログラム開始]

オープニングのごあいさつと、ワークショップの内容説明から始まります。

「今日は美術館に集まっていただきましたが、これから上野公園に出かけていきます。不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。今日はみなさんに、五感を使って上野公園で”心地いいなぁ”と感じる何かを体験してほしいと思っています。」

テーブルの上に置かれた上野にまつわる句を紹介します。芭蕉が詠んだものです。

「花の雲 鐘は上野か浅草か」

「みなさん、どんな風景が見えてきますか?音は聞こえますか?想像を膨らませてみてくださいね。」

ここからはグループごとの活動です。

まずはみなさんに、上野公園とのエピソードを交えながら自己紹介をしていただきます。

テーブルに並べた五感シートを利用して、改めて「五感」についてみんなで考えながらイメージを膨らませます。

「みる」「きく」「さわる」「かぐ」「あじわう」

「上野公園では五感を使ってどんな体験ができると思いますか?」

「あなたはどれが気になりますか?今日は上野公園でどれを使って歩いてみたいですか?」

そして、五感ツールの説明をします。

「小さな紙製フレーム、紙コップの集音器、特製メモ帳、付箋、採取用のビン、えんぴつ、そして、携帯封印用の封筒とシールです。」

それでは、スマホや携帯は封筒に入れて封印してくださいね!

[14時10分 上野公園に出発]

五感ツールはバッグに入れて各自持っていきます。プログラムのキーポイントとなるアイテム「ヨガマット」はとびラーが持っていきます。

都美の壁面に映る木の影をみんなで鑑賞。特製メモ帳の表紙写真と比べてみてくださいね。

ここで深呼吸しましょうか!

さあ、ヨガマットをひいて、みんなで寝っころがりましょう!どんな景色が広がっていますか?どんな匂いがしますか?

上野公園で寝っ転がってみるという、「全身で感じる」体験をきっかけに、みなさんの五感スイッチが入ったようです。一人じゃ躊躇してしまうことも、みんなとだったらトライできる!未体験のことって、大人でもなんだかワクワクしますよね。

リラックスした状態で、普段の視点を変えてみることで、日常と見えるものが違うことに気づきます。

・・・新緑の鮮やかな色合い、木々の枝の不思議な形、きらきら輝く木漏れ日、

ラッキーなことに、虹が見えた方も!

また、地面に顔を近づけたことで、自然の匂いに気づきます。

・・・土、木々や葉っぱの匂い。ハッとするほど香りが立っている!

どんな匂いがしますか?

何が聞こえてきますか?

おや?なにか不思議な形のものを発見!

落ち葉がいっぱいで地面がふわっふわ!こんな感覚初めて!なんて心地いいんだろう!

大きな切り株で、特製メモ帳にフロッタージュする方も

グループで五感体験をしたあとは、いよいよひとりの時間です。思い思いに、自由に上野公園で「心地よい何か」を感じてきてくださいね。いってらっしゃい!

[15時10分 アートスタディールームに再集合]

10分間のティーブレイク後、プログラムの後半は全体の共有時間です。

テーブルに広げた大きな上野公園の地図を囲んで、それぞれが体験してきた上野公園の「心地よい場所、こと、もの・・・」を、カードに記入してもらいます。書き終わったカードは地図の上に立てていきます。採取してきたものは瓶にいれたまま、あるいはそのまま置いてもらいます。

一人ずつ上野公園での「心地よい」体験や発見を話していただき、全員で共有します。

「へ~そうなんだ!」「え、どこどこ?」「わあ、今度行ってみよう!」和やかに、そして大いに盛り上がりました。

共有することで、それぞれの「心地よい」が、みんなの「心地よい」になったのかもしれませんね。

みなさんに書いていただいたカードです。

共有したあとは、今日の体験についての感想をみなさんから一言ずついただきました。

◎楽しいひとときだった。土に寝ることは普段ないけれども、気持ちよかった。

◎上野公園でこんな楽しみ方があるのか、という発見ができた。

◎五感が研ぎ澄まされた。このあと作品鑑賞したらどうなのか、と気になった。

◎最初に「五感」について話があったので、意識を集中できた。

◎「五感ツール」が良かった。

◎五感を使ったワークショップとはどんなもの?と思っていたが、自由にどうぞ、というのが良かった。

◎いつもは目的を持って歩いてしまうが、今日はゆっくりと過ごせた。

◎寝転がってみて、上野公園の匂いを感じた。

◎上野は仕事の場で、慣れたところだと思っていたが、普段気づかない五感を使った体験で新しい公園に出会えた感じがした。

◎とりあえずゆっくりどうぞ、の感覚が良かった。

最後に、今日上野公園で五感を使った感覚をもったまま、アート作品も楽しんでいただけるように、東京都美術館をはじめ上野公園の各ミュージアムで開催中の展覧会や作品、魅力的な建物など、とびラーのおすすめを紹介しました。

[16時 プログラム終了]

スマホや携帯の封印を解いて、解散です。楽しい時間をありがとうございました。

今回の参加者は、台湾からの方、障害はあるけれど歩くのが好きな方、五感を使ったプログラム自体に興味がある方、作品を使わないワークショップってどんなものなのか関心があった方、普段から携帯を持たない方、など様々でしたが、アートや自然に興味をお持ちであるというところは共通していました。そんなみなさんがそれぞれ思い思いに上野公園を五感で体感し、「こんな楽しみ方があったのか、いい時間だった。」と言っていただけたことがとても嬉しく、また、私たちも一緒に心地よい時間を過ごすことができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

美術館を飛び出して「上野公園」がフィールド、そして「五感」という感覚をテーマにしたワークショップを作り上げることは容易ではありませんでしたが、とびラーらしい視点でその形を模索し、「美術館と上野公園、そして人をつなぐ」という新たなコミュニケーションの場を創造できたことは、これからの活動の幅を広げていくための原動力になります。

五感を開いて全身で感じてみること、そうして研ぎ澄まされた感性やそこで育まれた感情は、美術館や博物館で作品と向き合う際にもきっとプラスになることと信じています。

とびラー3年目!一つひとつ、ていねいに積み重ねて考え続けることの大切さを学んだことで、自分の想いをかたちにできるミラクルに出会えました。アートとともに、楽しく居心地のよいコミュニケーションの場づくりをこれからも追い求めていきたいです。

2019.04.27

4月27日(土)に開催された基礎講座第2回目は、西村佳哲さん(とびらプロジェクト・アドバイザー)をお迎えし、「きく力」について考えていきました。

講座はまず、西村さんのこんな問いかけからスタートしました。

「コミュニケーションは、話の上手、下手ではないんです。話している相手に対して、本当に興味を持って「きく」ことから始まります。それでは、「きく」とは何でしょう?「きかない」とは何でしょう?それにはどんな作用があると思いますか?

そもそもなぜ、ひらがなで「きく」にしているのか。皆さん、わかりますか?」

今日は、2〜3人組で話す・きく時間が複数回設けられ、全員が「きく」と「きかない」の両方を体験することで、本当の「きく力」を身につけていきます。

*************************************

【午前】

*************************************

「人の話をきける」とは?

「人の話をきける」とは、「話の内容を知的に理解する」ことだと多くの人が捉えがちです。しかし西村さんは、内容の知的な理解ではなく、話し手に寄り添い、その時々の気持ちを汲み取ることが「人の話をきける」ことだとおっしゃいます。

話の内容に捕らわれると、どうしても自分の経験や記憶と照合させてしまいがちになり、きき手の関心は徐々に相手ではなく自分自身に寄せられます。一方で、話し手の様子をきちんと見ながら、その時に話者が抱いている感情を理解しようと心がけた場合、きき手の関心は常に相手に向けられ続けるそうです。

それでは、きき手が相手に関心を向けることができていない状況に陥ると、何かを伝えようとしている話し手は、どのようになってしまうのでしょうか?

「きかない」を実践・体験する

西村さんの解説を実体験するため、以下の形式で、話し手と聞き手を交互に担当するペアワークが行われました。

1. 話し手:最近嬉しかったことを詳しく話す。

きき手:上の空できいたり、相手を一切無視続ける。

2. 話し手:話したいテーマを、詳しく気持ちを込めて話す。

きき手:相手の話が途中でも、話の腰を折ったり、話を横取りする。

3. 話し手:最近、腹が立ったことについて、詳しく、気持ちを込めて話す。

きき手:どんな些細なことでもいいので、相手の話を否定する。

4. 話し手:最近、困っていることについて、詳しく、気持ちを込めて話す。

きき手:多少脈絡がなくてもいいので、安易な解決策を示す。

このワークは、お互いに相手の役割を知ることなく進められるため、きき手が上手に「きかない」態度をとれていたペアには、徐々に重い空気が漂います。

最初はいたるところで聞こえていた会話も次第に途絶え始め、ついには沈黙してしまうことも。

しかし、ワーク後にそれぞれの役割が明かされ、意図的にしていた態度だったことがわかると、会場はとたんに活気を取り戻しました。

「きかない」原因と影響

無視、横取り、否定、安易な解決策、といった態度をとる・とられるの両方を経験した後は、「きかない」ことによって話し手がどのような状況に陥ってしまったか、また、その時抱いた感情等をお互いに話し合いました。

冒頭でも少し説明があったように、「きかない」態度の根底にあるのは「相手に関心を向けつづけることができなくなっている」ことで、「きかない」きき方によって話し手が徐々に口を閉ざしてしまう様は「せっかく育ち始めた植物の生長がとまってしまう」ようなものだと西村さんはおっしゃいます。

1~4のワークを通じて、「相手に関心を向けつづけることができなくなってしまう」ことによる弊害を実体験したとびラーたちは、西村さんの言葉に深く頷いていました。

話すことが持つ作用性と「きく側がもつ力」

そもそも、話すこと自体に何らかの作用性がある、と西村さんはおっしゃいます。そしてそれは、本当に「きける」きき手がいることで生まれるものだ、とも。

つまり私たちは、本当に”きいてくれる”相手がいれば、ただ話すだけで、自らの力で考えを整理し、解決策を導き出すことができる、ということです。相手は何か解決策を提案してくれたわけではないけれど、自分で話しているうちに「あ、そうか!」と突然腑に落ちた、という経験がある方もいるのではないでしょうか。

インタビューをする側とされる側を例にあげ、さらに「きく側がもつ力」ことについての言及は続きます。

「きかないきき方で、きくことが鮮明になりましたね。きいてくれる人がいるから人は話せる、もっと言えば、きく側の方が強い力をもっているということなんです。」

コミュニケーションは、双方が一生懸命に話すのではなく、きちんと「きく」ことができるきき手がいることで成立するものだ、という冒頭にあった西村さんの言葉が、実感を伴ってとびラー全員の心に落ちた瞬間です。

「きく」を実践・体験する

改めて、今度は3人組になり「相手ができるだけ詳しく、気持ちを込めて話すのをより可能にするきき方」について話し合った後、実際に「きく」ことに挑戦しました。

しかし、話を一生懸命きこうとすると、かえって自分の情報を抑制し過ぎたり、話の内容に意識が向いてしまうことがあります。ワーク後の総括にあった、「大抵の人は、話の内容は覚えていても、その時のその人の表情はあまり覚えていないものなんです」という西村さんの言葉に、多くの人がはっとしていました。

*************************************

【午後】

*************************************

午後は、午前中におこなった4つの「きかない」きき方(無視・横取り・否定・安易な解決)をひっくり返した「きく」ことを実践しました。

ひっくり返す意識としては、以下のような心がけが提案されました。

無視→関心を向ける

横取り→邪魔をせず、ついてゆく

否定→一緒に味わってみる

安易な解決→安易に理解しない

その人に関心を向ける

午前中最後にあった、「話し手の表情まで記憶している人はあまりいない」という西村さんからの指摘に、思い当たる節がある様子のとびラーが多く見受けられました。

内容に気を取られると、話し手の表情にまで気を向けられず、相手が「本当に伝えたかったこと」を汲み取ることはできません。

たとえば内容が重い話でも、本人はもう過去の出来事として処理できているから笑って話しているのに、きき手が内容を意識するあまり深刻に受け止め、さらに掘り下げた質問をしまったらどうでしょうか?話し手としては、その先のオチまで見据え、前置きとして提示しただけなのに、自分が意図せぬ所に興味を持たれて話の方向が反れてしまった…ということが起こってしまうかもしれません。

そうならないためにも、常に話し手に関心を持ち、その人が「内容に対してどう思い、感じたのか」に意識を向けることが大切だと西村さんはおっしゃいます。

ついてゆく

話し手が言葉につまると、ついつい先回りして言葉を投げかけていませんか?

沈黙したら、リードしようと無理に話題をふっていませんか?

西村さんの問いかけに、またしても多くのとびラーが頷きます。

沈黙したら一緒に沈黙する、話題がなくなったら無理に話題を探すのではなく一緒に立ち止まる。会話が止まるとつい焦ってしまいそうですが、そんな時でもリードせず、「そっと寄り添いながらついてゆく」だけでいいそうです。

それが本当に「きく」ことなんですね。

一緒に味わってみる

ここでようやく、「なぜ“きく“はひらがななのか?」という冒頭に投げかけられた問いの答えが明かされました。

「きく」を漢字で置き換えようとする時、まず思い浮かぶのは、聞・聴・訊の三種類です。

しかし興味深いことに、大陸文化が伝来する以前から日本で使われていたとされる大和言葉にも、すでに「きく」という音があり、それは、「何かについて有効であることを示す」という意味を持っていたそうです。

さて、この「きく」という音が持つ意味に対応する漢字には、効・利の2種類もあります。

効き目がある、役に立つという意味で用いられますが、西村さんは「利き酒・利き水」をたとえ話に、液体を口に含んで味わうように、話を「きく」際も、一度自分の中に含んでから味わうことが、「きく力」のポイントだとおっしゃっていました。

頭で理解しようとするのではなく、その人の気持ちを一緒に味わい、感じてみる。

このレクチャー後のワークでは、これまでとは異なる、とてもなごやかな空気をどのグループも漂わせていました。

中には「この講座を世の中の人全員が受けたら、世界はもっと良くなる!」と話すとびラーの声もきこえました。

安易に理解しない

悩み相談をされると、ついつい自分のことに置き換えてアドバイスをしまうのが人間の性。ですが、「私はあなたではないし、あなたは私ではない」というスタンスを保ち、わかった気にならない、ということが「きく力」の最後のポイントとして紹介されました。

これまで西村さんが講座の中で繰り返し主張なさっていたのは、「話の内容に捕らわれるのではなく、相手自身に関心を持ち続ける」ということでした。これによって、よく「きく」ことができ、結果として話し手はよく「はなせる」ということがおこる。つまりは円滑なコミュニケーションが育めるということになる、と。

私たちは、「話をしているようで、実は歌っている」とも西村さんはおっしゃいます。人は、何かを伝えようとするとき、表情や身振り手振りなど、体全体で気持ちを表現するからです。だからこそ、歌を歌詞だけでなく、メロディーや歌い方、表情を含めて味わうのと同じように、人の話も、内容だけでなく、話し方やその時の表情・動作全てを一緒に味わうことが大切なんだそうです。

歌として、人の話を「きく」。きっとこれまでと違う「きき」方ができそうですね。

おわりに

異なるバックグラウンドやコミュニケーション様式を持つ人間同士が、どのようにしたら円滑な関係を築き、かつその関わり合いの中で新たなものを創造していけるか。今回の講座では、単にコミュニケーションのテクニックを学ぶのではなく、とびラーとして、ひとりの人間として、どのようにあるべきかの第一歩を知ることができた講座でした。

「とびらプロジェクト」は「次の社会を運用していくコミュニケーション・スキルのトレーニング空間である」と西村さんはおっしゃいます。トレーニングを積み、より良い関わり合いが生まれ、新しいアイディアを創造し、それを社会に還元していく…このプロジェクトを通じて、そんな循環が生み出されることを期待しています。

(東京都美術館 アートコミュニケーション係 プログラム・オフィサー 柿澤香穂)

2019.04.13

春の陽気に恵まれた4月13日(土)、とびらプロジェクトの新年度が始まりました。今日から活動をスタートさせる8期とびラーは54人です。全6回で構成されている基礎講座の第1回目は、6期・7期とびラーも全員集合して行われるオリエンテーション。東京藝術大学の講義室に、とびラーとスタッフが一堂に会しました。「はじめまして」の人も「引き続きよろしく」の人も同じ場所で顔を合わせ、総勢約140人のメンバーで8年目のとびらプロジェクトをスタートさせます。

一日の流れは以下の通りです。

===

○スタッフ紹介

○とびらプロジェクトの一年

○期別ガイダンス

~お昼休み~

○とびラーインタビュー

○東京都美術館めぐり

===

■スタッフ紹介■

「とびラーのみなさんに、まずは「ありがとう」から伝えたいと思います」東京都美術館(以下:都美)・今井徳彦副館長によるご挨拶から始まります。

とびらプロジェクトを運営する東京藝術大学(以下:藝大)チーム、東京都美術館チームのスタッフも一言ずつ自己紹介を行いました。

■とびらプロジェクトの一年■

続いて、とびらプロジェクトの一年の活動について紹介する時間です。ご紹介するのは、藝大と都美チームそれぞれのマネージャである東京藝術大学特任准教授・伊藤達矢さん、東京都美術館学芸員・稲庭彩和子さん。

8期とびラーの皆さんは、4月から6月にかけて基礎講座に参加します。基礎講座終了後は3つの実践講座から1つ以上を選択し、関心のある分野について学びを深めていきます。「学びの場」と並行して、障害のある方のための特別鑑賞会、スペシャル・マンデー・コース、建築ツアーなどの「実践の場」が開かれており、とびラーは日々学びと実践の繰り返しに取り組みます。連携プロジェクト「Museum Start あいうえの」のプログラムに参加すると、こどもたちやその保護者のみなさんと活動することができます。とびラーによる自主活動「とびラボ」も、プロジェクトの醍醐味の一つです。

講座、プログラム、とびラボなど、とびらプロジェクトのイベントは盛りだくさん。とびラーのみなさんは、それぞれの一年をどのように走っていくのでしょうか。

■各期ガイダンス■

ここからは新とびラーと2、3年目のとびラーに分かれてのガイダンスに移ります。

8期のみなさんはこれから本格的に始まるとびラーとしての活動に向けて、活動に必要な情報や確認事項をチェック。

6期・7期のみなさんは、とびラボの立ち上げ方や進め方などを改めて確認しました。

■とびラーインタビュー■

お昼休憩をはさんだ後は、ふたたび全員が合流します。普段は「この指とまれ」で集まった3人以上のグループで活動するとびラーたちですが、今日は一人のとびラーに注目し色々とお話を伺おうと思います。前半に登場したのは7期・松本みよ子さん、後半に登場したのは6期・小寺祐貴さん。聞き手は越川さくらさん(東京藝術大学特任助手・とびらプロジェクトコーディネータ)です。

「お仕事は何をしている?」「家族構成は?」「とびラーになったきっかけは?」など、普段の活動ではなかなか知ることのできないプライベートな話をお聞きしました。

■東京都美術館めぐり■

いよいよとびラーの活動拠点・東京都美術館に向かうにあたり、学芸員の熊谷香寿美さんが美術館の歴史や建物を紹介します。まもなく開館100周年を迎える、歴史ある東京都美術館。現在までに複数回のリニューアルが行われており、時代に合わせて変化し続けています。

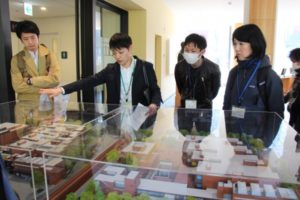

8期のみなさんはグループに分かれ、6期・7期とびラーがご案内する館内ツアーに出かけます。藝大の講義室を出発し、都美の通用口から入館。

地上2階、地下3階からなる都美の建物は意外と複雑。建築模型を眺めながら美術館の構造を学ぶ姿もありました。案内する6・7期とびラーの先導で美術情報室や佐藤慶太郎記念アートラウンジ、公募棟などをめぐり、普段の活動に役立つ様々な情報も伝授されたようです。

館内ツアーのゴール地点は「アートスタディルーム(通称:ASR)」。とびラーが主に活動の拠点とする部屋です。全てのチームがASRに到着したところで、オリエンテーションは終了・解散です。

解散後も多くのとびラーがASRにて活動しました。6期・7期とびラーによる8期とびラーウェルカムカフェは大盛況、親睦を深めるきっかけになったでしょうか。とびラボミーティングに早速参加している8期の方の姿も。

8期とびラーを迎え、新たな一年を賑やかにスタートすることができました。今年度もよろしくお願いします!

(とびらプロジェクトアシスタント 石倉愛美)

2019.03.28

「うえの!ふしぎ発見」は、9つの文化施設があつまる上野公園を舞台に、ミュージアムとミュージアムのコラボレーションを通じて、たくさんのふしぎやホンモノとの出会いを探求するプログラムです。

今回のテーマは「コレクター」。上野の森美術館『VOCA展2019 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち』(以下、『VOCA展』)と、東京都美術館の野外彫刻をめぐり、作品をコレクション。マイ・ミュージアムをつくるという内容です。

参加したのは、小学校1年生から小学6年生までの13名のこどもたちとその保護者。ファミリー向けではありますが、プログラムは、こどもチームと大人チームに分かれて実施。それぞれに、ツアーの伴走役を担うアート・コミュニケータ(以下とびラー)が加わります。この日参加したとびラーは総勢15名でした。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.03.26

2019年3月25日(月)、先生向けプログラム「先生のための特別研修会 ティーチャーズ・カフェ」を開催しました。このプログラムに参加したのは、美術館を活用した授業が未経験の先生28名。上野公園に近い学校からいらした方もいれば、片道2時間かけて上野までいらっしゃった方も。「美術館と連携した授業がしてみたい!」「対話型鑑賞を体験してみたい!」という思いで集まっていただいたみなさんです。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)