2018.10.29

この日は11月に実践する「スペシャル・マンデー・コース」に向けての練習会!

とびラーがファシリテーションをたくさん実践する機会としました。

講座の流れ:

1)全員で作品鑑賞:VTSのポイントを思い出そう

2)グループごとに作品鑑賞:4チームに分かれてコーチング

コーチ役は、講師の三ツ木紀英さんに加えて、ARDAより近藤乃梨子さんと桑原さんが来てくださり、そして東京都美術館 学芸員の河野さんの4名が各グループに入って行いました。

3)スペシャル・マンデー・コースに向けて

<近藤乃梨子さんのファシリテーションによる作品鑑賞>

近藤さんは、実は2期とびラー。

とびらプロジェクトで鑑賞実践講座を選択し、鑑賞の場づくりを突きつめ、ARDAとして活動したりこの夏には「おべんとう展」のファシリテーター運営などを行ったりするまでに、活動の幅を広げている方です!

<そして4グループに分かれてのファシリテーション実践>

・各ファシリテーターは<対話8分+ふりかえり15分+移動2分=25分>という流れでやりました。

・ふりかえりは、以下の4ステップで行いました!

ーーーーーー

①ファシリテーターの意気込み(今回気をつけたポイント、やってみての感想など)

②ファシリテーションでよかったところを言う

③ファシリテーションでイマイチだったところを言う

④ファシリテーターの次なる意気込み(今後の課題など)

ーーーーーー

2018.10.22

<作品研究グループワーク>

1)みんなでひとつの作品を鑑賞しながら、出て来た発言をポストイットに書き出します。

2)なるべく「どこからそう思ったの?」とQ2の質問をはさみながら、どんどんみんなでVTSをしながら作品鑑賞をしていくのがポイント。

3)ある程度出て来たら、「事実(描かれているものなど、客観的事実)=☆」と「解釈(感じたことや個人的な主観によるもの)=♡」の2つに分けていきます。

4)そしてそれらがどうつながっているのかを、分類し並べ替えたりつなげたりしていき、「小見出し」をつけていきます。(「構図」や「2人の関係性」など)

5)最終的には、その作品の主題(メインのテーマ)やここが魅力!と思うキーワードを一言決めます。

<ひとりVTS>

上記で行った内容を、今度は1人でやってみるワーク。

グループで対話鑑賞する作品について、事前に準備をしている方がファシリテーターは万全に臨むことができます。

「作品により近づく」ことが目的です。

・まずは付箋に言葉を書き出し・・・

・☆と♡をつけていきます。

(この間に言葉の付箋を増やすこともOK!どんどん「どこからそう思ったの?」と自分の中で問いていくと、深まっていきます)

・分類し、カテゴライズしていきながら。

やっている間は黙々・・・(シーン)

最後にお互いのを見合いました。

<グループ作品研究の成果物>

2018.10.09

「美術館にはこどもと一緒になかなか行けないため、いいきっかけになるかなと思い申し込みました」

そうアンケートに記したのは、2018年10月7日に行われた「ミュージアム・トリップ」に参加したファミリーのひとり。

秋晴れとなったこの日、7組15名のファミリーが東京都美術館を訪れました。そのうちこどもは、年長児〜小5の7名。8名のアート・コミュニケータ(愛称:とびラー)と、3名のスタッフが迎えました。

この日行われたのは「ミュージアム・トリップ」。家庭等の状況によりミュージアムを利用しにくいこどもたちと、その保護者等をミュージアムに招待するオーダーメイドのプログラムです。

これまで、児童養護施設や、経済的に困難な家庭のこどもを支援している団体、海外にルーツを持ちカルチャー・ギャップなどの困難を抱えるこどもを支援している団体など、各分野の機関と連携してきました。今回は養育家庭(養育里親)を支援するNPO法人東京養育家庭の会と連携し、プログラムを実施しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2018.09.30

2018.09.30

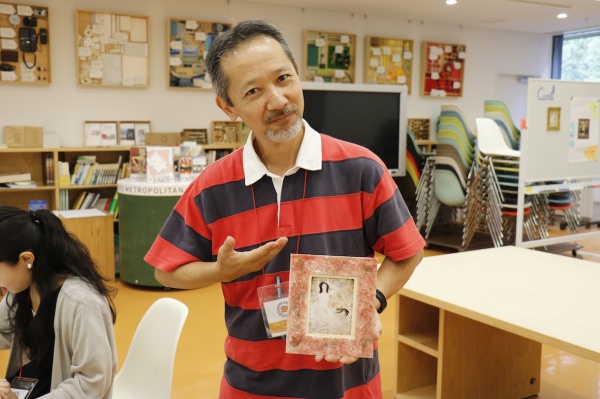

画家であり「手しごと」の人でもあった藤田嗣治。「没後50年 藤田嗣治」展(2018年7月31日~10月8日)では、藤田お手製の額縁に入った作品3点をはじめ、木工・磁器・陶器などが絵画作品と並んで展示されていました。

「あなたのフジタをフレーミング」は、大人の方を対象にとびラーが企画した鑑賞・造形プログラムです。藤田が手作りした額縁作品に焦点をあてて展覧会を観賞した後、藤田の作品のポストカードにオリジナルのフレームを作ります。

開催日の9月30日はあいにくの天気。台風の接近が予想されていました、午前中は嵐の前の静けさが上野公園を包んでいました。ワークショップ会場ではとびラーが参加者を出迎え、受付を済ませた方からグループに分かれて着席します。参加者がそろうのを待つ間、自己紹介や、フレームのサンプルを一緒に見るなどして会話が弾み、場が和んで来ました。

プログラム開始です。

はじめに、私たちとびラーについて紹介し、参加者との距離が縮まった所で、参加動機をみなさんにたずねました。「藤田嗣治が好きな方は?」、「フレーム作りに興味を持った方は?」と質問した所、フレーム作りに興味をもってご参加された方が多いことが分かりました。「手を動かす体験が楽しみ」、「どう作るのか」と期待を語る方もいました。

次に、なぜ私たちがこのプログラムを企画したのかを説明しました。

藤田は「乳白色」の下地や「猫の画家」として広く知られていますが、身の回りの物を自ら手作りし、日々の生活を彩っていた「手しごと」の人でもあったことや、今回の展覧会では手作りの額縁も含まれていること。藤田の作品から着想を得てフレームを作ることを通して、作品にあわせて額縁を制作した画家の疑似体験をし、作品と額縁の関係を深く楽しんで貰いたいことなどをお伝えしました。

まず、テーブルに並べられたポストカードの中から、実際に自分がフレームを作りたい作品1点を選びます。

次に、展示室で、藤田お手製の額縁に入った作品と、先ほど選んだポストカードの絵を中心に鑑賞します。額縁の趣がそれぞれ違うことや、絵と額縁の相性、絵からの影響を受けて作られた額縁のデザイン、額縁の色が絵に与える影響など、今までにない見方で作品とじっくりと向き合い、新たな発見をしていました。「絵のエッセンスが額縁にも表現されている」、「絵の中の色が額縁に影響し世界観が広がっている」などの意見が交わされました。

展示室での鑑賞終了後は、ワークショップ会場に戻りグループ毎に感想を共有します。

実際に作品を鑑賞した時の気付きや感じたことを付箋に記入し、お互いの話を聞き合うことで鑑賞の幅を広げます。「藤田作品のどこが好きなのか漠然としていたが、話すことでクリアになった」、「額縁のデザインの豊富さや色の影響を知った」、「額縁も一緒に見ることで絵の見え方が変わった」などの意見が出ました。額縁を意識した視点での気づきなど様々な感想が共有されました。この時間を経て、皆さんの頭の中で額縁をつくる具体的なイメージが見えて来てきたようです。

ここからが待ちに待ったフレーム作りの時間です。

先ずは「マット台紙」と呼ばれる、額と作品の間を仕切る厚紙を選びます。どんな色が作品と響きあうか、様々な色の台紙に自分のポストカードをのせてみます。

額縁を形作るために使用するのは、油絵などで用いられる画材である「モデリングペースト」です。ペインティングナイフを使って薄く額縁の台紙に塗ります。空気に触れると硬化が始まるので、頃合いをみてヘラやスタンプなどの道具を使って装飾を施し、自分が思い描く理想のフレームに近づけていきます。

絵の中から抽出したモチーフを反復させたり、絵の世界感を広げるようにデザインしたりと、鑑賞の体験が発揮されています。

装飾したモデリングペーストが乾くまでの間、最初に選んだマット台紙を絵の大きさに合わせて切り抜いておきます。台紙を切り抜く作業は、とびラーサポートのもと行います。

額縁の形ができたら、彩色をします。ここまで来ると、会話も弾み笑顔で作業する余裕も出てきました。絵の中で使われている1色と同じ色を選ぶ方、カラフルな色使いの絵画と額縁を同じ世界感で色付けする方など、それぞれのイメージを表現していきました。

ようやくオリジナルフレームの完成!想い通りのフレームができたでしょうか。

最後は、参加者全員でオリジナルフレームに入った作品の鑑賞会です。

発表者は、藤田の代名詞とも言える“丸眼鏡”をかけ、藤田になったつもりで制作に込めた思いや作品から受けた影響をユーモア混じりに語ってくれました。絵に描かれているものごとから着想を得て、仕上げの色を選んだ方。自分の部屋に飾る事を前提に、絵と空間との相性を考えて作られた方。同じ絵を選んだ方々のフレームは、出来上がってみると対照的な色味の作品になっていました。皆さんそれぞれに絵から受けた印象がフレームに反映されていました。

プログラムはこれにて終了です。

自分が選んだ藤田の作品のポストカードと、今回制作した世界に一つだけのオリジナルフレームを一緒にお持ち帰りいただきます。

参加者からいただいたコメントを少しだけご紹介します。

「フレーム作り、とても楽しかったです、藤田に対しての思いが深まりました」、「人生で多分初めて額縁にフォーカスして絵を見ました、そしてどんな額縁だと絵が引き立つか考える機会になりました、いつもとは違った絵の見方を学びました」、「額縁を注意して見て、額縁も作品としてとても素敵なのだということが今日参加してみてよくわかりました」などの感想をいただきました。フレーム作りを通じて参加者のみなさん同士のコミュニケーションが自然に生まれたことを、私たちとびラーも嬉しく思います。参加いただいたみなさん、どうもありがとうございました。

作品と額縁はいつもセットで存在しています。しかし作品の印象は残っても額縁が印象に残ることは少ないのではないでしょうか。

藤田は、理想の額縁が手に入らない日本にいた1930年代半ばごろより本格的に額縁をつくるようになりました。その中で、絵の保存と展示、移動のために用いられる額縁を絵画の延長線上のものとして捉え、1点ずつ絵画のテーマに合わせて額縁を制作した時期があったそうです。

藤田の絵画と額縁は一体化した作品として鑑賞することができます。

私自身、絵画作品の額縁に目を向けるきっかけを作ってくれたのは、他ならぬ藤田嗣治の作品との出会いでした。みなさんも、絵画作品を鑑賞する時にはぜひ額縁にも目を向けて鑑賞を楽しんでみてください。新たな鑑賞の扉が、またひとつ開くかもしれません。

執筆:丸山 千香子(アート・コミュニケーター「とびラー」)

私にとって美術館は非日常の場。毎日通っても非日常の場は変わらない、特別感が薄まらない。自由で居られる安心な場、ワクワクも付いてくる。そんな素敵な場での体験を沢山の人と共有する方法を考える今日この頃です。

2018.09.29

9月29日(土)に「お弁当を食べる人と作る人とのつながり」をテーマに、ミュージアムに展示されている作品やものを観察・鑑賞して、オリジナルの「おべんとう」をつくるワークショップが開催されました。上野公園にある東京都美術館と恩賜上野動物園がコラボレーションをして行われた今回のプログラムでは、小学校1年生から中学3年生の幅広い年齢層のこどもたちとその保護者、全16組30名のファミリーがともに活動します。もちろんこの日もアート・コミュニケータ(以下、とびラー)がワークショップのサポートをしっかりします。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)