2024.01.24

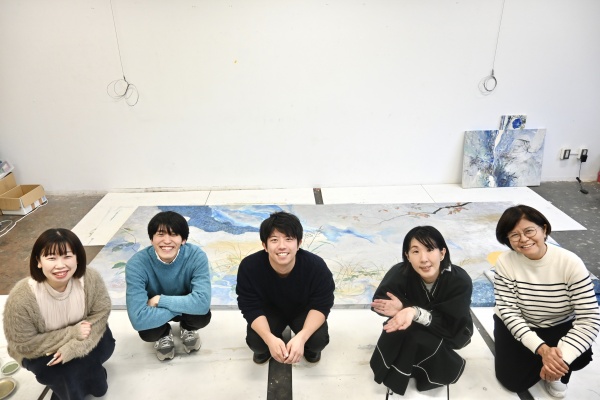

2023年12月20日、師走にしては暖かく穏やかな晴天の日の昼過ぎ、私たちとびラーは、茨城県にある東京藝術大学取手校地の伊藤寛人さんのもとを訪れました。

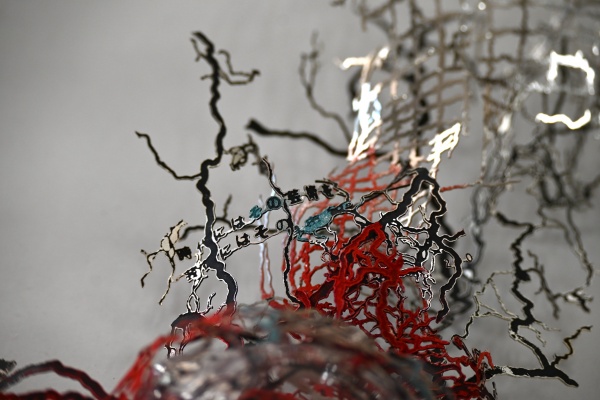

作業場に入ると、大きな作品と共に、あちらこちらに布のようなものが見える。何に使うのか興味津々のとびラーたち。

ーまず、絵を志したきっかけを教えてください。

中学までは野球小僧だったのですが、体を壊して続けられなくなってしまいました。そのように怪我に振り回されることなく一生続けられる趣味として、絵を始めました。

いざ始めてみると想像以上に没頭してしまって。中学生の頃はバロックなどの写実的な油絵が好きで、いわゆるリアリズム絵画に憧れて油画科に進もうと思っていました。

でもある日、東京の美術館で油絵と一緒に日本画が展示されているのを見て、日本画に抱いていたイメージが変わったんです。油絵具は、絵を見たときに押し出してくるようなイメージがありました。一方僕が見た日本画は、岩絵具が綺麗に輝いているにもかかわらず、油絵のように前に出てくる印象がなく、むしろ画面に引き込まれるような感覚がありました。その時に、こんな素材があるんだと、日本画の魅力に気づき日本画を描いてみたいと思うようになりました。

ー今制作している作品について教えてください。

トルコの伝統的な芸術である「エブル」を用いて制作しています。エブルは日本の墨流しに似ており、ヨーロッパのマーブリングの元になっている技法です。現在は、エブルと日本画を合わせた作品作りを試みています。

伝統的な墨流しとエブルの違いは、色材が染料か顔料かです。墨流しの場合は真水、エブルの場合はとろみのある液体を使います。エブルでは、真水では浮かない少し重たい顔料も使えます。鮮やかな色のエブルと日本画の顔料を組み合わせて絵を描きたいな、というのがエブルを使った動機です。

修了制作で用いられる「エブル」

「エブルはパターン化された模様が主流」

トルコに留学していた際、ヒカメット先生(Hikmet Barutçugil)という方にエブルを教わる機会を得ることができました。ヒカメット先生は大学の客員教授のような位置づけの方で、僕が帰国して以降は授業を開講していないと聞いたので、受講できたのは本当に偶然でした。エブルは本来、渦巻模様やパターン化された模様を全面に散らすもので、コーランや細密画の装飾として使われてきました。日本のように墨流しをした紙の上に和歌を書いたり、絵を描いたりするような使われ方はありませんでした。

トルコの伝統的なエブルについて、スマホを使って紹介してくれた

その中でヒカメット先生は、墨流しのような有機的な模様をエブルに導入し、エブルの新しいスタイルを確立した現在のエブルにおける巨匠です。ヒカメット先生は、かなり他分野に理解のあるオープンマインドな方で、絵画作品やアラビア書道の作家とコラボしたり、僕に対しても「いつかいっしょにやろうよ」と声をかけてくださいました。残念ながら留学中にコラボの機会には恵まれませんでしたが、トルコの人間国宝とも言える方が、僕のような若造にも分け隔てなく接してくださることに衝撃を受けたのを覚えています。日本画と組み合わせられるのではないかという思いと、ヒカメット先生のあたたかさに触れたことで、エブルに対する関心がさらに高まりました。

「本紙を使うと偶然性のある模様が出てきて面白いが、コントロールしきれない。」

修了制作の作品は、下地に全面銀箔をはり、植物を描いています。その上に、エブルを施した薄くて下の絵が透ける典具帖紙を画面に貼り合わせます。その後さらに植物を描き、また違った模様を貼り合わせて、、、という工程を繰り返し、ミルフィーユのように何層にも重ねていくことで、平面的でありながらも奥行きを感じる画面を目指して制作しています。

ー本紙ではなく薄い紙を使うのは、何か理由がありますか?

今までのエブルを用いた作品制作では、支持体とする本紙に直接エブルを施していました。絵画に有機的で自然な模様を取り入れられるのは良かったのですが、大きな作品になると、あまりにもコントロールができないという課題がありました。そんな折に修士論文を書くために取材した日本画家で、墨流しを制作に取り入れている木下千春さんから、薄い美濃和紙を用いて墨流し模様をコントロールする方法をうかがいました。それを参考に、今回の修了制作では本紙に直接エブルを施すのではなく、典具貼紙などの薄い紙にエブルを施し、上から貼り合わせる方法を用いています。

気になっていた布のようなものは、薄い和紙だった。

ートルコへの留学は、どんなきっかけがあったのですか?

修士課程1年のときは、日本画の画材とエポキシ樹脂の異素材で制作したいと考えていました。よく透明な素材の中にキラキラしたパーツが入っているアクセサリーがありますよね、その透明な部分がエポキシ樹脂です。

エポキシ樹脂でよく使っていた表現が、画面にレリーフ状の凹凸をつけて、そのへこんでいる部分に樹脂を流すという手法でした。この場合、樹脂の部分と絵具で描いている部分に境目ができてしまい、その境目の処理について常に悩んでいました。自分の中にある構図の作り方だと、絵の中でその境目が邪魔になり、うまく使えていない感覚があったんです。これを解決するために目をつけたのが、イスラムの模様でした。

イスラム模様は主に植物模様、幾何学模様、文字模様で構成されています。かなり発色の高い色を用いた模様ですが、そのデザイン性によって調和が保たれています。あれだけデザイン性が強ければ、異素材をぶつけたときの違和感を解消できるのかなと思い、イスラム圏のトルコで勉強することにしたんです。

留学中にエブルと出会ったことで、現在は日本画とエブルの混合技法を研究していますが、将来的にはまた樹脂を用いた表現にも取り組みたいと思っています。

「墨流しでは作れない模様のおかげで、自分の感じた「流れ」を表せている。エブルに出会ったからこそやれている。」

ー作品はどのようなテーマで制作していますか?

修了制作で描いているのは取手の風景、河川敷で見かけた草木です。モチーフそのものよりも、制作のテーマとして「流れ」みたいなものを表したいという思いがあります。ススキなどの草木自体を描きたいというより、自然のなかで草木を前にして五感で感じたことを画面に表したいなと思っています。

風景を見た1つの「瞬間」ではなく、ぼーっと眺める中で、その景色の揺らぎや変化を感じて、きれいだなと思う。そういう時に「流れ」を感じて心が動きます。刻一刻と変化する時間を実感しながら、一瞬一瞬を重ねていくことが、自分にとっての「流れ」なのだと思っています。

僕にとっての「流れ」という概念は、日本的な時間概念と密接なものだと思っています。時間の概念は大きく分けて、直線的なもの(過去から未来)と循環的なもの(1日や1年など、周っているように感じるもの)があります。そして日本では循環的な時間概念がより発達しています。循環的な時間の捉え方が発達するためには、一ヶ所にとどまって、景色の移り変わりをサイクルとして見ることが大事なんですね。日本は島国である上に国土の大半が同じ気候帯に属しています。そういった環境要因が日本で循環的な時間概念が発達したことに繋がったのでしょう。時間の概念については、トルコに留学してからより一層意識するようになりました。

日本人は四季をとても大事にしています。そして四季という考え方は循環的な時間概念の上に成り立っているものです。でもトルコでは四季という考え方に馴染みが薄いようでした。留学中、トルコの大学で伝統的なタイルなどのデザインを学び、そのノウハウを活かしてトルコ風の四季を表す屏風形式の作品の制作を試みたことがあります。一緒に授業を受けていたトルコ人の友達に、「どのモチーフがどの季節なの?」と聞きました。すると、彼らは戸惑ってしまって、、、しばらく悩んだ末に、タイルなどの代表的な草花の開花時期などを一つ一つ調べた上で答えてくれた、というエピソードがありました。日本では、例えば「ひまわり」であれば即座に「夏だ」となるし、「春の花」といえば「桜」と連想しますが、トルコではそうではないようです。

日本は同じ季節に国内を移動してもあまり景色が変わりません。一方、トルコの場合は、場所によって気候がかなり違います。だから、彼らにとって景色の変化は、移動をすることで感じるものです。彼らにとっての時間概念の中心にあるものは、循環的なものでなく直線的なものなのではないかと思います。

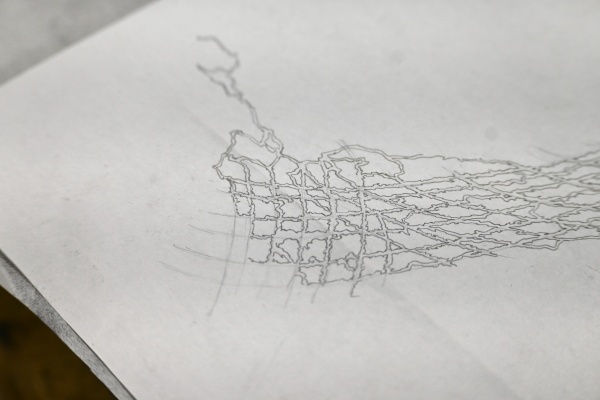

修了制作作品のタイトルは《日月秋草流景図》。小さなパネルに試作して、大きな本番のパネルに描くための全体像をイメージしている。

修了制作にあたり、取手の野原や河川敷を2023年の9月頃からふらついていました。その中で随所で見つけた草木を、ひとつの瞬間ではなくその年の秋の「流れ」として、1枚の画面の中で表したいと思いました。

取手の自然の中、それぞれの時間で感じた色味を意識して1枚ずつエブル紙を作っていきました。それを1枚1枚重ねていくことが、一瞬一瞬の体験の重なりであり、自分にとっての「流れ」を表現することでもあると思っています。そういう意図で制作しています。

ー今、ご自身にとって美術はどのようなものですか?

絵を描いていて辛く感じる時があるんですよね。でも、辛いのに続けられるのは、結局それだけ描くことが好きだからなんだと思います。他のことなら続けられないし、絵が出来上がった時の達成感は他のことでは得難いものです。自分が満足する絵やいい絵を描きたいという気持ちがあって、それに少しずつ近づいている実感があります。失敗したときには、その失敗から学ぶことも含めて。満足いく絵が描けるまではやり続けたいと思います。その日が来るかはわからないけど。

ー今後について教えてください。

しばらくは同じ画法を続けると思います。もっとこうしたいという気持ちが残っているので、まずはいろいろ試したいなと思います。絵を始めたころは、勉強不足で伝統的な日本の絵は古臭いなと思っていましたが、むしろ今は古い方向に関心が向いています。

日本の美術の特性は色々と指摘することが出来ると思いますが、大きく分けるとわびさびというような簡素な美という方向と絢爛豪華という方向があるように思います。僕の作品はどちらかといえば、絢爛豪華な形にしていきたいですね。僕の中では、日本画はミクストメディアであり、工芸性のある絵画だとも思っています。コンセプトだけでなく、工芸的にもきれいだと思われるようなクオリティを目指していきたいです。自分の表したい「流れ」と、絵として、作品として「きれいであること」が両立できるように、描いていきたいなと思います。

それから、トルコやイスラム圏で展示ができるようになりたいです。トルコは親日国としても有名な国ですが、トルコ人に日本文化が間違って伝わっているのを留学中何度も目にしました。そして日本の美術的な価値観がこんなにも伝わっていないのがもったいないなと感じました。自分の絵を気に入ってもらえたらそれはもちろん嬉しいですが、それだけでなく日本的な時間の概念とか日本的な考え方も含め、僕の作品を通して、現地の人とコミュニケーションをとりながら交流できたらと思っています。

僕が留学していたトルコの美術大学では、和紙を知ってる人は多くいました。でも「ハンドクラフトの紙」程度の知識なんです。和紙の特性はただ手漉きであるってことではなくて、その漉き方や繊維の長さによって得られる強靭さや光沢の美しさもあります。日本の和紙でしかできない技法は沢山あります。それを知ってもらった上で、彼らが何か新しい表現に挑戦したいと思ったときに、選択肢の1つとして和紙を思い浮かべてもらえるようになったら良いなと思っています。僕の作品を通して、和紙に限らず日本の伝統的な素材などに興味を持って日本から取り寄せてくれる人がいたら嬉しいですし、それは社会的に意味のあることなのかなと思います。

終始笑顔で、楽しそうに話してくれた伊藤さん。修了制作と同時に修士論文も書いて大変だったけれど、いろいろなところに取材に行けたことが、とてもよかったと語ってくれました。修了制作の作品は、伊藤さんが在学期間を通して得られた、たくさんの出会いと気づきが感じられる作品になっているような気がしました。制作は現在、7合目とのこと。完成した作品を見させていただくのが今から楽しみです。

エブルで染めた和紙が重なっていく、深くてそして流れのある表現に魅了されました。伊藤さんは今でも野球少年のマインドを持ったままの爽やかな人で、気持ちよくお話を伺うことができました。修了展に作品を見にいくことが楽しみです。(山﨑万里子)

伊藤さんの一つひとつの出会いを大切にそこから作品を紡いでいくあり方と取手の時が幾層にも積み重なったような作品に魅了されました。完成した作品を見るのを心待ちにしてます!(井戸敦子)

トルコ留学や修論の取材を通して考えたことを、作品に表現され、それを生き生きと語る姿が素敵でした。貴重なインタビューの機会をいただけて、幸せな時間でした。(設楽ゆき奈)

お話を聞いた2時間弱で、とても率直で誤魔化しのない人だなと感じました。真っすぐな伊藤さんだからこそ、出会った人たちに誠実に向き合い、得たものを素直に吸収できたんだろうと思います。とても気持ちのいい時間でした。(平林壮太)

2024.01.23

秋の余韻を残したさわやかな風が吹き抜ける12月17日。取手駅から15分ほどバスに乗って行くと、広大な敷地に木々に囲まれるようにしてキャンパスが立っていました。

大学と地域の人々で飼育しているという2匹のヤギに出迎えられ、取手キャンパスのグローバルアートプラクティス(以下、GAP)スタジオに向かいました。

高晗(ハン・ガオ)さん

「こんにちは!ハンちゃんって呼んでください」と笑顔で手を振る藝大生が、今回の主人公です。

――これまでの経歴について教えてください。

藝大に入る前は、アメリカの美術大学で2つの専攻で卒業しました。1年生の時はイラストレーションを学んでいました。2年生の時にジュエリーデザインに出会い、金属の柔らかさや可鍛性※に魅力を感じて、ジュエリーデザインも専攻することにしました。私は、おばあちゃんの影響で元々手仕事が好きでした。おばあちゃんの家には織り機があって、服やソファーカバーを作ってくれていました。

――アメリカの美術大学を卒業後、なぜGAPを選ばれたのでしょう?

それまで中国とアメリカに住んでいたので、それらと違う文化や言語に触れてみたくて日本の大学を調べました。調べていく中で、鋳金専攻を修了されている藤原信幸先生を見つけ、藝大に興味を持ちました。中でもGAPは英語で授業が受けられますし、オンラインで面接ができたので受けてみようと思いました。

――実際に入ってみていかがですか?

GAPは “藝大のアイランド(孤島)” ですね。一般的な藝大生は、授業も会話も日本語ですし、藝祭やイベントに向けて活動をしていて、いわゆる“藝大生”という感じがします。

一方GAPは、専門も言語もバックグラウンドもばらばら。グラフィックデザインが専門の人もいれば、パフォーマンスアートが専門の人もいる。言語も、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語……と本当にいろんな人がいます。

――GAPの仲間同士でコミュニケーションをとることはありますか?

初めて会った時から距離が近く、コミュニケーションも活発で、冗談を言い合えるくらい仲良しです。それぞれ専門が違うので、互いに学ぶことも多くあります。

例えば、誰かの作品で金属が必要であれば私からアドバイスすることもできますし、逆に、私がグラフィックデザインや3Dモデリングについて知りたいと思えばみんなからもアドバイスがもらえます。先生以外からも学ぶことが多いところがいいですね。

私はGAPに入るまで、現代美術もインスタレーションも全くやったことがありませんでした。現代美術は強くて怖いイメージがあったのですが、先生や学生たちのアドバイスやコメントを聞いているうちに、どんどん慣れていきました。様々な分野との出会いがあったので、私もこれまでと異なる分野に挑戦したいと思いました。

GAP の学生が利用するスタジオでお話を聞かせていただきました。

――修了制作のテーマは何ですか?

作品のテーマは「私とおじいちゃんとおばあちゃんの記憶」です。これまでジュエリーを作り続けるなかで「ジュエリーとは何だろう?私にとって大切なジュエリーは何だろう?」と考えていました。問い続けた先に、26年間の人生で一番大切なジュエリーは「私とおじいちゃんとおばあちゃんの記憶だ」という答えに行きつきました。

この作品は、工芸でも、インスタレーションでもなければ、アートプロジェクトでもありません。どのカテゴリーにも属さない「記憶の相手と対話する」作品です。例えば、おじいちゃんの日記を見ながら「どんな気持ちで書いていたんだろう」と考えて自分なりにまとめたり、おじいちゃんとおばあちゃんの写真を見ながら「二人はどんな会話をしていたんだろう」と想像を巡らせてみたり。「記憶の具体的な相手」と対話できる作品を作りたくて制作しました。

――おじいちゃんとおばあちゃんとの記憶や思い出について教えてください。

私は、“隔世教育” 、つまり両親に育ててもらったわけでなく、おじいちゃんおばあちゃんに育ててもらいました。多くの時間をともにしてきたおじいちゃんが、ある時アルツハイマー型認知症を患い、日を追うごとに家族との記憶を忘れていきました。 家族の名前だけでなく、妻(ハンさんのおばあちゃん)のことさえ誰だかわからなくなり、一人で恐怖や不安を抱えていたのだと思います。おじいちゃんは家族のことを忘れまいと自分だけの「秘密の日記」を書いていました。日記の内容は、妻の名前や仕事のこと、孫の誕生日や学校のことなど。ひとつひとつ書き記していました。おじいちゃんは社交的な人ではなかったので、私たちのことを日記に書いているなんて思いもよりませんでした。日記に綴られた内容はとても基本的な情報ですが、これを読んで「おじいちゃんはたくさんの愛情を注いでくれていたのだ」と胸がいっぱいになりました。

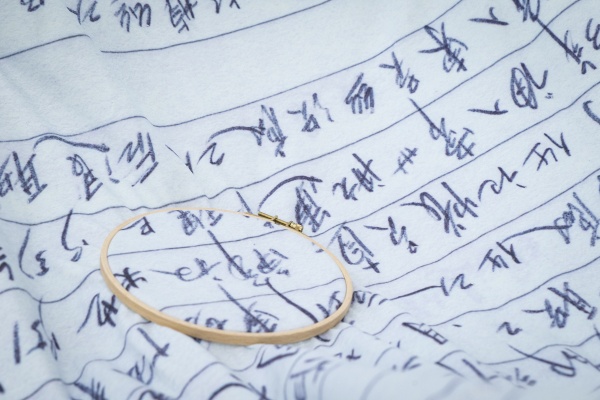

大きな布(下の写真)に書かれている文字は、おじいちゃんの「秘密の日記」です。

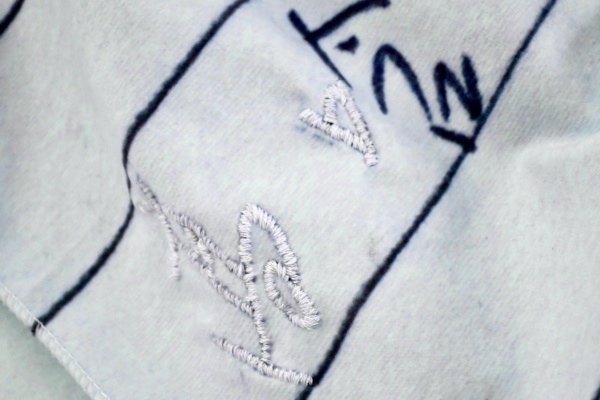

――よく見ると、ところどころ文字の上が白く刺繍されていますね。

おじいちゃんが忘れてしまったことや名前に白い刺繍を施し、文字を消しています。私の名前も忘れてしまったので、おじいちゃんの書いた「高晗(ハン・ガオ)」の筆跡をなぞるように、一画一画刺繍で消していきました。

消された私の名前とつながっているたくさんのボタン(下の写真)は、おばあちゃんが長年持っていたものです。

――これはおばあちゃんのボタンだったのですね。ボタンにはどんな意味が込められているのでしょうか。

私のお父さんは、1966年文化大革命※が起こった年に生まれました。食べ物も日用品も手に入らず、非常に厳しい時代でした。

そうした中でおばあちゃんは家族の服からボタンをとって集め、新たな服に作り変えてくれました。(お父さんの)弟のボタンを妹の服に付けたり、私が幼い頃にはお父さんのボタンを私の服に付けてくれました。

だからボタンは「家族をつなぐジュエリー」なんです。おじいちゃんは、白い刺繍で消された言葉をすべて忘れてしまいましたが、おばあちゃんが家族みんなをボタンでつなげてくれています。

――おじいちゃんの日記。おばあちゃんのボタン。そして近くには趣のある机がありますね。机の上にあるのは家族写真ですか?

家族写真と言っても、これは「おじいちゃんの家族写真」です。中国にいる家族や親戚に電話をして集めました。

おじいちゃんとおばあちゃんの若い頃の写真や、おじいちゃんの兄弟の写真、おじいちゃんのお父さんの写真……。写真の中には私が一度も会ったことのない人もいますが、「おじいちゃんの目に映る家族はこんな感じ」というのを表現しています。私にとっての家族のイメージと、おじいちゃんにとっての家族のイメージが大きく違うことを感じます。

実際の展示では、この机の前に椅子を置いて観客に座ってもらい、机の上の家族写真や引き出しの中を自由に見てもらいます。

おじいちゃんの家族写真

おじいちゃんおばあちゃんの結婚証明書

引き出しの中には昔の漫画や配給切符も

――「記憶」を大事なテーマとしているのですね。そこには何か背景があるのでしょうか?

私とおじいちゃんの間には、二人で共有していた記憶がたくさんありました。でも、アルツハイマーを患ったおじいちゃんはそのほとんどを忘れ、さらにその後、私が学部を卒業した日に亡くなりました。かつて、二人で共有していた記憶は、私だけのものになり「この記憶は確かなものなのだろうか」と疑問を抱きました。こうした経験から、「記憶」を大事なテーマとして、作品にすることにしました。

アルツハイマーでなくても、人は歳をとればだんだん忘れてしまいます。今回作品で使った古い写真なども、私が作品を作らなければ、捨てられて忘れ去られていたかもしれません。

――卒業後はどのような活動をしていく予定ですか?

日本で働きたいです。芸術家としてすぐに仕事をするのは難しいので、まずは日本で美術関係の仕事に就いてビザを取得して、その後は自分の作品を作っていきたいです。

――最後に、この作品を観にきた方へどんなことを伝えたいですか?

展示場所は上野キャンパスの図書館内にあるラーニングコモンズです。図書館は客観的な資料が収蔵されていますが、私の作品はとても個人的な資料です。そんなパブリックな図書館の真ん中に座って、個人の秘密や経験のアーカイブと向き合ってもらいます。

制作過程では、私と作品との間に、「おじいちゃんおばあちゃんの記憶とのコミュニケーション」がありましたが、実際の展示では、そこへ観客が入ります。

家族の記憶が並ぶ風景は、皆さんのものではないかもしれませんが、自分のおじいちゃんやおばあちゃん、自分の幼少期を思い起こしてもらえたらと思います。自分の家族でなくても、「こんな人もいるかも」とか「同じような風景があったな」とか、この作品が誰かの「記憶の”鍵”」になれば幸いです。

ハンさんのお話を伺い、写真や作品を見せていただいて、自分の家族や故郷のことを思い出しました。まさしくハンちゃんのいう「記憶の”鍵”」が開けられたような感じがします。ぜひ皆さんにも実際の展示をご覧いただきたいですね。

お話を聞かせていただきありがとうございました。

取材:小木曽陽子、林由美、荒井由理

執筆協力:林由美、荒井由理

執筆:小木曽陽子

撮影:平野みなの(とびらプロジェクト アシスタント)

小木曽陽子

気さくで親しみやすく、一見穏やかそうに見えるハンさん。しかし「家族の記憶」と真剣に向き合う姿からは、おじいちゃんおばあちゃんへの真っ直ぐな思いや芯の強さが伝わってきました。ハンさんの創り出す世界をぜひご堪能ください。

林由美

作品を見せていただきながらファミリーヒストリーを聞き、ハンさんとご家族の絆を強く感じました。ぜひラーニングコモンズで自分の記憶とじっくりと対峙するような体験をしてみたいです。

荒井由理

インタビューを通じ、作品はもちろん、ハンちゃんの人柄に魅了され、あっという間にファンになりました。まさに”知る”は、”好き”になる始めの一歩。このインタビューを読んだ方が一人でも多く、ラーニングコモンズに足を運んでくださったら嬉しいです。

2024.01.22

2023年12月のよく晴れた午後、緑豊かな上野キャンパスを訪れた。

正門をくぐり野鳥のさえずりが聞こえる雑木林を抜け、敷地の一番奥まで進むと、上野動物園に隣接した金工棟がある。中に入るとどこからともなくトントンとものづくりの音が響いていた。エプロンをした学生とすれ違いながら2階に上がると、凛とした雰囲気の髙橋さんがにこやかに迎えてくれた。

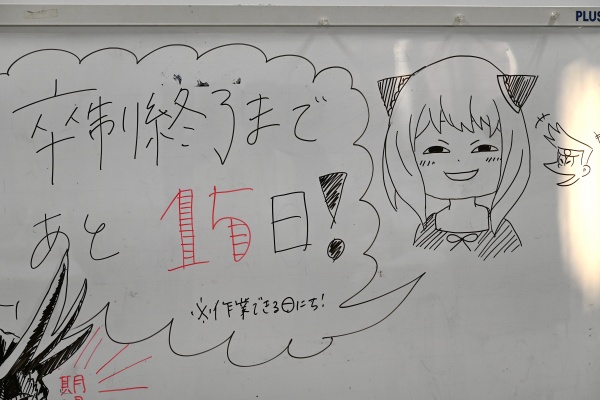

彫金オープンアトリエは、白い壁に大きな窓から陽射しが降り注ぐ明るい広々とした空間で、数人の学生が黙々と制作に励んでいる。入り口のホワイトボードには「卒制終了まであと15日!」というイラスト。卒展に向けたラストスパートの気迫がひしひしと伝わる。

―卒業制作について教えてください。

私は伝統的な装身具が好きで、装身具の作品を作っています。

現代のジュエリーは着飾ることが主な目的ですが、伝統的な装身具は、身を守るもの、民族のアイデンティティを示すものであり、身につける人にとって生きるためになくてはならない親密な存在でした。例えば、古代アジアの装身具には、護符(コーランや仏典の一節)を入れてお守りのように持ち歩くアミュレットケース(護符入れ)という箱型のものがあります。また中国の少数民族ミャオ族などは、婚礼の際に銀の装身具で身を飾りますが、これは魔除けの意味があります。

私は、ただ綺麗なジュエリーよりも、そういった身を守る意味がある伝統的な装身具、自分のアイデンティティを示す民族衣装、そして人の想いや歴史とともに大切に受け継がれてきたアンティークジュエリーなどに心惹かれます。

卒業制作では、人体の内側にある血管や骨などをモチーフとして、内側にあるものを体の外側に纏う装身具を作っています。これまでは実際に身に着ける作品を作ってきましたが、今回の作品はそうではなくオブジェです。

卒業制作の作品をじっくりみるとびラーたち

本来は装身具の内側にある人体を外側に露わす作品には、「装身具にはかつて心身を守る意味があったが、現代ではそれが忘れられている」という皮肉を込めました。血管という見えないものが見えているグロテスクさや、内側と外側をひっくり返すことによって、現代の装身具のあり方を問い直しています。

また体の内側にあって見えないけれど、生きるためになくてはならない血管を露わにすることで、装身具は自分のアイデンティティであることを表現しています。

大きさは、私の身長165cmくらいの人間が全身に纏うイメージで作っています。卒展では、棺桶をイメージした展示台に標本のように載せて展示します。白い長方形の展示台の上面にアクリル板が貼ってあり、作品を置くと白い展示台に陰影が映る仕掛けになっています。

精緻な文様がつくる美しい陰影

―これまでも人体をモチーフに作品を制作されていますが、なぜ人体なのですか。

人体の「かたち」が好きだからです。美しいと思うし、生命の源であることに強く惹かれます。この作品では、心臓から全身に張り巡らされる毛細血管をイメージしています。

毛細血管のイメージがリアルに伝わる作品

―ところどころ文字も刻まれていますね。

心臓の周りに、記憶、心、自分自身を一緒に閉じ込める意図で、言葉を散りばめました。見る人によって受け取るメッセージが異なると思うので、何を感じるのかな?と興味があります。

作品に散りばめられた言葉

―どんな素材や手法でできているのですか。

中心の透明なハート型の心臓はガラス製で、全身を覆う血管は金属製で、シルバー925*を使用しています。銀は古代より月の光を意味し神聖な輝きを持つものと考えられ、強い反射で邪悪なものをはね返す力がある金属として尊ばれています。私が好きなアジアの装身具も銀で作られてきた歴史があるので、銀を選びました。

* 銀の含有率が92.5%の合金。

素材や手法を丁寧に説明してくれる髙橋さん

銀の細工は、まず下絵を描いて、それをスプレーのりで0.7〜0.8ミリの薄い銀板に貼り付けて、糸鋸を使って一つ一つ透かし技法*で切り抜いています。立体にするところは手で曲げて作ります。

*金属の一部を切り落とし、残った部分で模様を作る技法。

精密な下絵

一つ一つ手作業で切り抜かれた真鍮板

黒い部分は、銀の腐食が難しいので真鍮板を腐食させ、模様を出した後に黒色の耐火スプレーで塗装しています。それ以外は全て銀です。また血のような赤色の部分は、日本画の岩絵具を電着塗装しています。色をつける部分を電着塗装用の液体に浸け、岩絵具の粉を振りかけて接着させ、200℃くらいの乾燥炉で乾燥させて色を定着させます。

鮮やかな岩絵具の粉

−全て手で切り抜いている!(一同びっくり)この作品はどれくらい時間がかかっているのですか。

学部2年の頃から構想はずっと温めていて、さまざまな装身具の資料を調べたりして具体的にどんな作品にするか決めるのに1年ほどかかっています。「こういうものを作りたい」というイメージを作ることが自分にとって一番重要なので、考える時間が長かったです。実際に作り始めたのは今年の8月頃で、半年近く金属板を切り抜く作業を続けています。

―制作プロセスは、構想を固めたら一直線ですか。

私は下絵を全部きっちり描いて作り始めるので、基本は下絵通りに作りますが、完成形には余白を残しておきます。最初から全部イメージできると途中でつまらなくなってくるので、色や重なり合いは途中で変更したりします。でも大体は最初のイメージ通りです。

―一番苦労したところは。

作品のイメージを固めるまでが、一番時間がかかって苦しかったです。装身具で人体を使った表現をしたいという想いは入学当初からあって、本を読んでリサーチしたり、精密なスケッチを描いたりして、時間をかけて考えていきました。精密なスケッチを描いても平面だと立体になったときのイメージができず、テストピースを作ってみて「こんな感じになるのか」とようやくイメージを掴めました。手を動かして試しに作っている時に、「これかもしれない!」と分かってくるところがあります。

―作品のインスピレーションは、どこから得ているのですか。

日常で美しいと感じるものや写真、ハイファッションのSNS、装身具に関する本を読むこと、アジアの伝統的な装身具や西欧のアンティークジュエリー、そして自分が大切にしたい装身具の持つ意味などから、作品のインスピレーションを得ています。

―髙橋さんは作り手として、作品の意図を強く伝えたい、または、作品の解釈は鑑賞者に委ねる、どちらですか。

作品の題名などで作者としての意図は伝えますが、同じ言葉でも伝わる意味合いは人によってそれぞれ異なるので、私は作品の解釈はその人に委ねるという感じですね。今回の作品に散りばめた言葉も、鑑賞者によって解釈が異なると思うので、その人が見てどう感じるかは逆に聞きたいなと思います。

作品について語る髙橋さんは、穏やかな口調ながら真っ直ぐで強い目をしていて、装身具や制作への真摯な思いが、聞き手の私たちにストレートに伝わってきた。

―どんな学生生活ですか。

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化していた年(2020年)に入学したので、行動制限の影響で、大きな行事はほぼ潰れてしまいました。入学後1ヶ月くらいは休校でした。彫金は手を動かして技術習得することが必須なので、そのあとは通学を許可されて、人気のないキャンパスに通っていました。現在は、ひたすら制作の日々です。向こうの学生教室に自分の机があって、毎日そこで作業しています。行きますか?

毎日作品と向き合っている学生教室を、見せてもらう。

学生教室は、よく使い込まれて歴史を感じる木製の小ぶりな机が並ぶ部屋で、エプロン姿の学生たちが机に向かって作業している。レトロな石油ストーブが真ん中に置かれた温かな部屋にはコーヒーの香りが漂い、コンコンコンコンというリズミカルな打音が響いていた。

髙橋さんの机には糸鋸がセットされ、作業中の真鍮板が置かれている。

こうやって糸鋸で切り抜きます、と実際にやってみせてくれた。

―毎日、ここで何時間くらい制作するのですか。

毎日、朝10時〜11時に自分の机に来て、夜20時〜21時ごろまで制作しています。気分転換にキャンパス内の生協まで散歩をして甘いものを食べるくらいで、それ以外はずっと一日中、糸鋸で銀板を切り抜く作業をやっています。彫金は一人で作業することが多いので、黙々と制作して、時々おしゃべりする感じです。

学生教室の風景

―どんな子ども時代でしたか。

群馬県の、星がよく見える自然豊かな田舎で育ちました。だから今でも自然や星が好きです。自分の名前が「星(あかり)」であることもあり、星には自分のルーツが詰まっているという特別な想いがあります。星をモチーフにした装身具を制作したこともあります。

それと、子どもの頃からファッションが好きでした。東京のようにファッションが身近な環境ではなかったので、モードの世界への憧れがありました。装身具や民族衣装が好きになったのは、もともとファッションが好きだったからです。

―アートが身近な環境で育ったのですか。

身近に美大出身者などがいたわけではないけれど、子どもの頃から美術館にはよく連れて行ってもらいました。子どもの頃から絵を描くのが得意で、連絡帳にびっしり絵を描いたりしていました。絵を描くことも、モノを作ることもすごく好きでした。

―なぜ美術の道へ進んだのですか。

最初は好きなファッションの道に進もうかと考えましたが、ファッションは自分が作るイメージが湧かなかったので、得意な絵を活かそうと思い美大を目指しました。好きなことしかやりたくない性格ですし、親もやりたいと言ったことを自由にさせてくれる環境だったので、自分がやりたい道を選びました。

―卒業後の進路は。

学部を卒業したら大学院に進むつもりです。彫金は時間がかかる作業が多くて、2年生までは彫金の基礎技法を学び、3年生の半ばまでは与えられた課題をこなし、3年生の後半からやっと自分の作りたい作品を作る時間ができたという感じです。大学院へ進んで、これからは自分の作品を作っていきたいです。

―これからやりたいことを聞かせてください。

ジュエリー、美術、ファッションの3分野が重なり合う領域でやっていきたいです。例えば、アート寄りのジュエリーをもっと身近にすることや、舞台衣装のような自由なイメージの装身具を作ることに取り組みたいです。

これまで装身具を作ってきましたが、卒業制作では(実際には身につけない)オブジェとしての作品を作ることに挑戦しました。でも、これを作ってみて、やはり実際に身につける装身具を作っていきたいという気持ちが明確になりました。

―卒業制作の次に作りたいものは何ですか。

今面白く感じていて、次に作りたいと思っているのは、モーニングジュエリー(mourning jewelry)です。もともとヨーロッパで喪に服す意味で身につけられた装身具で、黒い宝石のジュエリーや、遺髪などを入れて死者を身につけておくものです。

凛とした佇まいで、一つ一つ真っ直ぐな言葉で語ってくれた髙橋さん。心身を守るという装身具本来の意味を表現する髙橋さんの作品は、身につける人の”内側”と結びついた装身具なのだと感じた。インタビューを終える頃には、髙橋さんの装身具への強い思いと作品を生み出すパワーに魅了されていた。卒展で完成した作品と出会うのがとても楽しみだ。

取材:田尻真也子、矢吹美樹、木原裕子(アートコミュニケータ「とびラー」)

執筆:木原裕子

執筆協力:田尻真也子、矢吹美樹、染谷都

作家の髙橋さんから製作過程をお聞きし、作品が生み出される思考を垣間見ることができました。アクセサリーでもジュエリーでもなく、『装身具』とこだわって語る言葉一つにも強い想いが伝わってきます。今後のご活躍を楽しみにしています。(田尻真也子)

作家の髙橋さんから製作過程をお聞きし、作品が生み出される思考を垣間見ることができました。アクセサリーでもジュエリーでもなく、『装身具』とこだわって語る言葉一つにも強い想いが伝わってきます。今後のご活躍を楽しみにしています。(田尻真也子)

過去の人々の「思い」を感じとり、作品が生み出されていたのが印象的でした。髙橋さんの「思い」が込められた作品によって、次は過去と未来をつないでいく。インタビューを通して、そんな時空を感じることができました。(矢吹美樹)

初めてのアトリエ訪問。髙橋さんの、心やからだと結びついた装身具への深い考察、そして作品を生み出す情熱に心打たれました。大きな窓から光が降り注ぐアトリエは心地よい空間で、作品が生まれる場のエネルギーを感じました。(木原裕子)

2024.01.21

ちょうど東京でイチョウの落葉が発表され、雨上がりの上野公園に黄色い絨毯が敷かれた12月12日の午後。その穏やかな陽気のように温かく優しい人柄の藤野七帆さんが、卒業・修了展に向けてお忙しい中、目下制作中の作品と一緒に、われわれとびラー3名をアトリエで快く迎えてくれました。

―修了制作ではすごく大きなサイズの作品を描かれているのですね。

そうですね、これは150号といって、長辺が220センチぐらい、短辺が180センチ超えるくらいです。学部4年生の時に初めてこのサイズで描いたときは大きくて戸惑いましたね。今ではもう見慣れてきましたが。

―下図もしっかりと描かれていますが、皆さんこれくらい丁寧に描かれるのですか?

私は結構慎重なので、細かいサイズのものなどいろいろな下図を描いていますが、人によっては実寸大で制作する大下図なしにぶっつけ本番で描いてしまうすごく器用な方もいますね。

修了制作の下図など。制作の精緻さが窺えます。

―藤野さんの他の作品や修了制作の作品を見たところ、建物を描くことがお好きなんですか?

日本画と聞くとモチーフに植物や人間をイメージする方が結構多いのかなと思いますが、私はそういった有機物の質感を描くのがあまり得意ではなくて、きちっとした直線形を書く方が好きなので、建物をよく描いています。特にヨーロッパの景色が好きで、建物のデザインも日本より緻密だったりして、それが整然と並んでいる姿がすごく好きです。なので、実際に家族と海外旅行に行った際にはよくスケッチをしています。家族が観光に出かけている間も、私はずっと街に留まってスケッチしていて、「退屈にならないの?」とか言われますが、私はスケッチしている方が楽しいです。

―そうすると、この修了制作の作品も外国の風景をモチーフにされているのですか?

これはすごく高い塔から見下ろしたフランスの街並みをメインにしていますが、今まで見たいろんな景色を組み合わせてオリジナルのものを描いています。一つひとつ異なる家が集まって大きな街を形作る、そんな「個々と集合」の繋がりに興味があり、この修了制作のメテーマにしました。

―今まで見てきた風景で1番印象的だった風景はどこですか?

1番印象的だったのはスペインの風景ですね。直線できっちりした感じの暖色系の建物が並んでいて、温かみがありながら整然としている感じが自分にとって心地良かったです。あと、サクラダファミリアを訪れた時は、人の手によって作られた人工物のはずなのに自然の力みたいなものもすごく感じて感情が高まり、創作意欲もすごく湧いて、帰国してからたくさん絵を描きましたね。

―実物のエネルギーが凄かったのですね…!

そうなんです。来年イタリアに行く予定があるので、またその時にもスケッチできたらなと楽しみにしています。もちろん日本も日本の良さがありますし、国によって雰囲気が違うので、そういった違いを自分の中で消化して、絵にできたらなと思っています。

―人物を描く時と街並みや建物を描くときは、何か心持ちとかに違いはありますか?

結構違いますね。私は建築物はあまり悩まなくても描いていけるのですが、たとえば友人を描くとすると、「この子とはこういう思い出があるなぁ」、「いま何か悩んでいるんだろうか」、「この子を表現するにはどういう色を使ったらいいんだろう」とか、考えることが増えてしまいますね。でも、そこがまた自分が狙っていないような作品になったりして面白いので、今後も描いていけたらいいなと思います。

―絵を描くこと自体は、小さな頃からお好きだったのですか?藝大を目指そうと思ったきっかけもぜひ教えてください。

小さい頃からお絵描き教室に通ったりして、何かを観察してリアルに描くことが大好きでした。絵を描いている時間がすごく心地良くて、学校でも「七帆ちゃんは絵が上手だね」と言っていただけることが多くて、それもすごく嬉しかったです。

そんな中、年齢が上がって、私の絵が同い年の子たちが描く可愛い絵や綺麗な絵と少し離れてきて、ギャップも感じ始めていたときに、美術に精通している人たちの中で私はどういう風に評価されるのだろうって思い始めたのが藝大を目指すきっかけでした。自分の1番好きなことを、他をそぎ落として突き詰めていったらここに辿り着いた感じです。

―お話から藤野さんの絵に対する思いがとてもよく伝わってきました。逆に、「いまは絵を描く気分じゃないな」とか「スランプだな」とか思うことはありますか?

めちゃくちゃあります!

―こんなに絵がお好きでも、そう思うこともあるんですね!

私はあまり自信があるタイプの人間ではないので、「こんないまいちな絵を描いちゃって明日からどうしよう…」とか思ったりもしてしまいます。でもやっぱり展覧会とかに絵を出品した時にたくさんの方に観ていただき、感想をいただけた時がすごく嬉しくて。それを思うと、「また絵を描いて、人の目に触れられるようになりたいな」と思って、その気持ちを原動力にして描いていますね。嫌なことばかりではもちろんないですけど、たとえ苦しいことがあっても、それを耐えるだけの得るものがあるなって思います。

―外国がお好きということでしたが、なぜ西洋画ではなく日本画を選ばれたのですか?

そもそも日本画という存在を中学生ぐらいまで知らなくて。当時学校で頼まれて描いた挿絵、例えば彩度が低めな自然の風景とか、雰囲気もちょっと大人っぽいものを描いていたのですが、そんな時に母と藝祭に来て、最後に日本画の展示室に何気なく入って作品を観たとき、色とかモチーフとか、「あ、私の描いてる挿絵にそっくり!こんなジャンルがある!」と感動して、それで日本画を専攻したいと思いました。

―藝祭が日本画との運命的な出会いの場だったんですね。日本画のどんなところがお好きですか?

私は小さい頃から1個始めるとそれがクリアできるまでしつこく努力しちゃうところがあって。日本画のそうやって細かく追求していって出来上がったような、緻密なところがすごく好きですね。心が惹かれます。

ただ、私は元々宗教美術が好きだったり、ヨーロッパの景色に憧れていたり、西洋の画家の方が好きだったりもするので、それをうまく日本画として、私の見てきたものを落とし込めないかなと考えています。

―抽象的な質問ですが、「絵を描く」ことと「表現する」ことはどちらの方が好きですか?

今は技術的にもまだ乏しくて、「絵を描く」という1つの行為を完成させることでいっぱいいっぱいですけど、ゆくゆくは、もっと自分の世界観をクリアにして、「表現する」ことも重視していけたらと思っています。同級生はみんなすごく上手で、一人ひとり自分の描き方を追究していて、その姿を見るといつも刺激を受けますし、尊敬しています。本当に良い同級生に恵まれています。

―作品制作時に1番大切にしていることは何でしょう?

最終的に、私の描いたものが、観てくださった人にどう伝わるかということをすごく大切にしています。先ほどの「表現する」ということに通じるかもしれませんが、この絵で私が何を伝えたいのかというところがその原点になっていますね。私の絵を観て嫌な気持ちになってほしくないので、ノイズになるものがないかどうかとかも考えながら、絵を観てくれた方に、少しでも豊かな時間を過ごしていただけたらいいなと思って描いています。

―われわれ観る側にとって、すごく素敵なお話です。自分の表現したいことを考えているのと同時に、作品を観てくださる方のことを思いながら描かれているのですね。

そうですね。学部生の時、私の地元の最寄り駅を描いた作品を展覧会に出展したのですが、その絵を観た方が、「なんだか懐かしい感じがしてすごく良い」と言ってくださったことがありました。私がその絵に込めた地元に対する想いを絵を通じて近い気持ちで観てくださったのかなって思った時に、観てくれた方にどういう感情をもたらしたいかということを深く考えるようになりました。

それが自分の中ですごく大きな出来事で、今も絵を続けられる原動力になっています。絵を通して、私の心情を伝えてさらに何かしら共感してもらえるということが、私にとって絵を描く醍醐味だと思っています。

―こちらに絵具がたくさんありますが、画材の使い方は入学してから学んだのですか?

使い方は入学してから学び始めました。今は大きいサイズを描いているので絵具があっという間になくなっちゃって、週に5~6回は画材屋さんに買いに行っています。

同じ色の種類でも粗さによって塗った時の表情や色具合とかも変わってくるので、いろいろ組み合わせながらその場その場で判断してやっています。乾くと色が変わることもあるので、そこがまた難しいです。未だに苦戦しています。

作品の中では実際の風景の色とはかなり変えたりもします。色だけでなく、形も結構変えたりしています。

―(修了制作の作品を観ながら)この道の削っているような部分がすごく味があって良いですね。

ありがとうございます。ここは竹の櫛で削っているのですが、焦げ茶を塗った後に削って、先に塗った下の赤地を出しています。他には箔を貼っている部分もありますね。絵具を厚めに塗ってでこぼこさせた上に箔を貼ると、岩絵具の質感とは異なるものが表現できます。

日本画って写真で見ると質感の細かい表現が潰れてしまったりしてわかりづらいかもしれないですが、実物を触ってみるとちょっとザラザラしていたり、質感に差があることがわかったりもします。ぜひ触ってみてください。

※今回は藤野さんのご厚意により、特別に触らせていただきました。卒業・修了展では実際に作品に触ることはできませんので、ご注意ください。

―こうやって作品に触らせてもらえると、観る以外の楽しみ方ができたり、新たな発見もあって良いですね。

そうなんです。写真だとこの質感の差が潰れちゃうので、私は可能なら実際に作品に触って体感してほしいと思っています。「ここの部分触ってほしいな」とか「近くに寄って上の方も見てほしいな」とか考えています。

私は壁の質感がすごく好きで、外国で見つけた壁の質感を岩絵具を使ってメモ書きみたいにこうやって残しています。これもぜひ触ってみてください。

―パターンがたくさんありますね…!これは外国に行ったときに現地で作るのですか?

これは帰国してから、良いと思ったものを写真で見たり、これまでに自分で見た光景を思い浮かべながら作っています。大学院に入ってから作り始めて40~50種類くらいありますが、今メモしているものをゆくゆくは絵に活かしていけたらいいなって思っています。

―この作品で、1番こだわっている点や見てほしい点などはどこでしょうか?

このメインにしている塔の壁の質感みたいなものが、現地で見た壁の劣化も思い浮かべながら描いているので、そこの部分ですね。作品の完成度はまだ5~6割くらいなので、これから描き詰めていきたいと思います。

藤野さんこだわりの塔。ぜひ皆さんも展示会場でじっくりご覧ください。

―最後に、卒業・修了展後の活動など今後の予定や展望を教えてください。

来年の春に藝大のすぐ近くのギャラリーでのグループ展示に参加する予定です。せっかくここまで絵を続けてきたので、できればこれからも絵を描いていけたらいいなと思っています。制作場所や資金などの悩みはありますが、やっぱり作品が人の目に触れられるっていうことがすごく嬉しいので、その機会は持ち続けられたらいいなと思っています。

藤野さんの優しいお人柄と絵を愛する真摯な気持ちに触れられ、インタビューというよりも作品を介して気楽におしゃべりするような場となり、約1時間半という取材時間があっという間に感じるほど、とても楽しいひと時でした。(ご家族のこと、好きな色のこと、作品のポートフォリオのこと、画材屋さんのことなど、記事にまとめきれなかったお話もたくさんあります。)

皆様も完成した作品を卒業・修了展でご覧いただき、こだわりの質感や色使いなど作品の表側はもちろん、裏側にある藤野さんの想いにもぜひ触れてみてください。

藤野さん、お忙しいところ快く取材に応じてくださり、ありがとうございました。

取材:廣澤星花、森淳一、植木雅之(アートコミュニケータ「とびラー」)

執筆:植木雅之

2024.01.20

2023年12月4日、雲一つない快晴の東京藝術大学取手キャンパス。私達は緊張を和らげるため、ヤギを探し、菜園もある藝大食堂でランチを食した後、待ちに待った卒業制作インタビューに期待で胸を躍らせて、取手204アトリエを訪ねました。アトリエのドアを開けると、ちょっと緊張しながらも温かく包み込むような雰囲気の中垣百恵さんと卒業制作中の作品が。私達は一瞬で心を奪われ、いよいよインタビュー開始です。

ー まず初めに、中垣さんの作品はどのようなものか教えていただけますか?

この作品は、立体モザイクという技法で制作しています。家などに使う断熱材で形を作って、その上にモルタルに浸した布を付着させていき、上から石をモルタルで付けています。

立体モザイクは、大学3年生の時からやっていて、素材を色々使えるのが面白いです。元々の内側の形態からすると、外側だけをとりつくろっている感じが面白く、色々な素材を表層に貼り付けて一つの作品として成り立たせているところに魅力を感じています。

ー この作品は、いつ頃から作り始めたのですか?

今年の4月頃から作り始めました。当時「フィッシュマンズ」というバンドにハマっていて、バンド名から作品をイメージして、「フィッシュ」、つまり魚にしました。裸婦像が好きだったので、「マン」を女の人にして、本当に作りたいものを作っちゃった感じですね。「フィッシュマンズ」というバンドには、ちょっと不気味だなという印象を抱いていたので、最初はすごく怖い感じで作り始めました。その後、パニック映画『アナコンダ』の一場面で、ジャングルで巨大蛇に人が喰われるシーンを観て、人を喰う蛇を作りたいなと思ったんです。滅茶苦茶気持ち悪い蛇にしようと思って作り始めたけど、全然怖くならなくて。泥っぽい感じにしようと思っていたけど、今は全然違う感じの立体モザイクになっています。

作っていく過程で自分の心境がすごく明るい方向に変化して、作品も自然と明るくなっていきました。もう少し綺麗に石が納まっていくことを考えていたのですが、石の凹凸があって、まとまらない方が面白いなと作っている過程で思えてきました。

ー 作品を見ていて、これ(本体から離れたところにあるかたまり)が気になったのですが、頭か何かですか?

そうです、頭です。分かってくれて嬉しいです。パーツを一旦全部くっつけますね。

一人じゃ可哀想そうだったから、ちょっと水から出てきてくれる人がいたらいいかなって、もう一人作ったんです。

ー 作品に触って凸凹感を感じさせてもらってもいいですか?

どうぞ触ってみてください。

石の種類は20種類くらいあります。先輩からもらった石、落ちていた石や、実家の方で拾った石なども使っています。素材として用意している石の中には、実家の母が卒業制作に使うように持たせてくれた紫アメジスト等も含まれています。

ー 同じ素材の石の大きさは、どのように扱っているのですか?

石を使いやすい大きさに割って作っています。みなさん、石を割ってみましょうか。

今度は、石を貼ってみませんか?皆さんにも石を入れてもらえたら嬉しいです。

こんな感じで石をのせていってください。作品の背面は、石を選びながら、どうなるか実験している最中の部分なので、目印のところに合いそうな石を選んでのせていってください。

ー 作品の一部に手を加えると思うと緊張しつつもワクワクした気持ちになりますね。

貼った石は削れば取れますので、自分のノリで石をのせて大丈夫です。

この作品も、全部私のノリで作っています。その時の気分に合わせて作る方が自分には向いていますし、これいいなと思って作った方が、自分の気持ちが見ている人にも伝わって楽しいんです。また、作品が上手くできていると、自分も嬉しくなって、モチベーションが上がり、それがまた作品に反映され、相乗効果で良くなっていくことも感じています。

ありがとうございます。このラインが皆さんで作ってくださったところです。

皆さんが付けた石のラインを、ぜひ卒業制作展でご覧ください。

ー 創作に駆り立てるものは、何なのでしょうか?

立体モザイクの魅力は、物理的に小さな石という、ずっと昔から地球にある恒久素材が集積していって、一つの大きなものを形作っていくということと、行為的に色々な人からの強い気持ちがこもった材料を貰ったり、手助けを受けたりして作っていくということが、同じ感じに思えるところだと思っています。色んな要素が一つのものを作り上げていくというところが面白くて制作しています。彫刻は、アートの中でもガチっと存在感が激しいものだと思うのですが、フワッとしたイメージから行為を重ねていくと、自分の予測しなかった方向に作品がいって、作っているというよりは、作品に引っ張ってもらっている感じがします。作り終わったときに、こうなりたいというビジョンが無くて、どうなるのか作りながら、楽しいとか『ここいいなぁ』と乗ってくると勝手に作品も良くなってきて、自分以上のものに出会える。そういうのを求めてやっています。

ー 普段好きでやっていることで制作につながるインプットしている事はありますか?

小説を読むことが好きです。ビジュアル的なことだと、もしかしたら彫刻より絵画を見ていることの方が多いかもしれないです。

ー 絵画からは、どんな影響を受けていますか?

彫刻って重力にとらわれますよね。最初から彫刻を作ろうと思ってアウトプットするとすごく重力に縛られるけど、絵画や小説からインプットして彫刻制作にアウトプットすると重力にとらわれないんです。そこが面白いと思います。裸婦像が好きなので、普段から身体モチーフのドローイングをしています。SNSにアップしているドローイング作品は、コロナ禍の登校停止期間の悔しい気持ちを表しています。せっかく大学に入ったのに、部屋に一人で居るのがとても寂しくて悔しくて泣いている子、小さい頃に自分の部屋に色んな生き物が居る妄想をしていたことを具現化していました。

ー この作品の目や口は、これからですか?

そうです、これからです。作品は、顔で決まってしまうので、仮で作っていて、もう少し修正しようかなと思っています。最後の最後に、すごい不貞腐れているかもしれないです。やっぱり不気味にしたいとなるかもしれないし、わからないです。彫刻の素材が木や石だと、1回削ると戻せないので、私はそれが苦手です。それに対して立体モザイクは、取ったりつけたりする作業で深みが出てくるので、楽しくて好きです。

卒業制作が過ぎても、直そうと思えば直せるから、やり続けようと思えばもう一生もてあそび続けられる。それをずっと繰り返してもいいのかなと思っています。一生完成しなくて、全部途中経過の私を切り取って見せているだけなのかなと。自分が思っているよりも作品は自分を映してしまうので、作品を見せるのは正直恥ずかしいんですけど、認めていくしかないです。1年かけてやっていると、その時によって、考えや気持ちが変わってきます。これを作っているとき、何を考えていたんだろうと思うことがあります。何か月も前にやったところになると、もうどうやって作ったか忘れていて、自分が本当に作ったのかなって感覚になることがあります。また、当時はこんなこと考えていたなとか、過去の自分との関わりも生まれてくるのが面白いです。2年前の自分は、もう全然いまの自分じゃない。時間とか行為の蓄積によって、一つの作品として成り立っている、成り立たせていくっていうのが、ロマンチックでいいと思っています。長くやっていると、自分の作品が自分から離れて勝手に暴れて、意図しなかった方向に進んでいくんです。こういうイメージじゃなかったけど、何回もつけたり外したり、やり直していくうちに、思ってもないことがだんだん良くなってきてくれている。作り始めた最初の頃の1年前に決めていたのは、立体モザイクをやることと、人を作ることだけでした。どうやって表現していくかっていうのは全く決めてなくて、本当に計画性がないんです。仕上がりがとても格好良くなってきたので、勝手に成長してくれてありがとう、と言いたいです。

ー 上手くいかなくて、壊したいと思うことはありますか?

よくあります。こんなの人の前に出したくないと思う日もあれば、皆に見て欲しい!と思う日もある。同じものを作っていても、その日によって違う。壊したいような恥ずかしい日でも、蓄積してきた自分の行為は壊すものではなく認めるべきものだと思います。作品を作り上げていくというよりは、作る過程で、色々な人と関わったり、教えてもらったりして、自分がもっと成長できる、相乗効果になればいいと思っています。

ー 最後に、この卒業制作は自分にとってはどんな位置づけですか?

実習で習ったことや、3年生の時に研究したこと、4年生の1年間という時間、人との関わり・・・。4年間の全部が蓄積されているので、それにふさわしい卒業制作になっていて、まとめとしてすごく適切だと思います。

インタビューを終えて

人と関わることが好きで、卒業制作を通して、新しく人と知り合えたり会話が生まれたりするのが良かったと、気さくに話してくれた中垣さん。明るく自己を乗り越えて、全てを受け入れる「心の強さ」は、彫刻と関わりあう中で、人としても柔らかく、そして強く成長されたのかなと思いました。大切な卒業制作に、私たちも関わらせていただき、作品に触れることができて、とても嬉しかったです。

_______________________________________________________________________

取材:村上剛英・串崎敦子・足立恵美子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:串崎敦子

執筆協力:村上剛英・足立恵美子

今回のインタビューで、「立体モザイク」作品や作者の中垣さんと出会うことができてとてもハッピーでした。作品からは、何となく郷愁がそそられ、柔らかさや温もりが感じられました。それは、中垣さんの大らかかつ、強靱でしなやかなお人柄が反映され、そのとき時の思いの軌跡が集積されたものなのだと理解することができました。

今回のインタビューで、「立体モザイク」作品や作者の中垣さんと出会うことができてとてもハッピーでした。作品からは、何となく郷愁がそそられ、柔らかさや温もりが感じられました。それは、中垣さんの大らかかつ、強靱でしなやかなお人柄が反映され、そのとき時の思いの軌跡が集積されたものなのだと理解することができました。

(村上剛英)

中垣さんの、おおらかで自然体な姿にとても癒されました。また、そんな中垣さんの鏡のような作品と中垣さん自身が影響しあって進んでいく制作の様子は、とても興味深く、これから作品と中垣さんがどのような道をたどっていくのか楽しみで仕方ありません。(自分が貼った愛おしい石にも、卒展で会いに行きます!)

中垣さんの、おおらかで自然体な姿にとても癒されました。また、そんな中垣さんの鏡のような作品と中垣さん自身が影響しあって進んでいく制作の様子は、とても興味深く、これから作品と中垣さんがどのような道をたどっていくのか楽しみで仕方ありません。(自分が貼った愛おしい石にも、卒展で会いに行きます!)

(足立恵美子)

中垣さんは、人のつながりをとても大切にしていて、作品にも心境が現れていると感じました。取手キャンパスの広大な自然を満喫しながら卒業制作に没頭できるのも、上野とは趣の異なる好さがありますね。記事を読んでくださった皆さんに、中垣さんと作品の魅力が伝わればいいなぁと思っています。

中垣さんは、人のつながりをとても大切にしていて、作品にも心境が現れていると感じました。取手キャンパスの広大な自然を満喫しながら卒業制作に没頭できるのも、上野とは趣の異なる好さがありますね。記事を読んでくださった皆さんに、中垣さんと作品の魅力が伝わればいいなぁと思っています。

(串崎敦子)

2024.01.19

まだ暖かな陽気の11月末、東京藝術大学(以下「藝大」)上野キャンパスの総合工房棟、地下1階。

研究室で「こんにちは」と笑顔で私たちを迎えてくれた胡詩琳さん。スリッパに履き替え足を踏み入れると、そこには障子戸の備わった和風の一室が。胡さんはここで修了制作に励んでいました。大学ということを忘れてしまうような空間で、胡さんにお話をうかがいました。

和風の研究室。以前は畳敷きだったとか。

―ご出身と、来日・入学までの経緯を教えてください―

中国湖南省から来ました。中国江西省の景德鎮陶瓷大学で4年間、陶芸の研究をしていました。景徳鎮市は古くから陶磁器の生産地として有名で、たくさんの陶磁器工房があり、焼くときに失敗したりして割れた陶磁器が多くありました。

卒業後、そうしたものを金継ぎする機会があり、その時初めて漆に触れました。それから漆や修復に興味を持つようになり、漆についてもっと勉強したいという気持ちと、修復についても学びたくて日本に来ました。

―中国の大学を卒業後、すぐに来日されたのですか―

大学を卒業後、中国の博物館に3年間勤務した後、4年前に日本に来ました。来日1年目は日本語学校で学び、2年目は漆の専門会社で働きながら、漆に関する技法を勉強しました。中国の大学で漆専門の勉強をしたわけではなかったので、修復を学ぶ前に、漆に関することを知らないといけないと思い、1年間学びました。そして、来日3年目に藝大の修士課程を受験・入学しました。

―修了制作について教えてください―

藝大美術館所蔵作品《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》(りんかぶどうりすらでんたく)の天板部分の復元模造です。これは李朝時代晩期の制作と思われる卓で「ソバン(小盤)」と言い、李朝時代の特徴的な家具です。日本語では「お膳」ですね。食べ物や食器を載せて台所から食事をする所まで運ぶものです。当時のソバンは漆塗りだけのものが多く、このように螺鈿文様が施された作例は少ないです。

修了制作作品《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》復元模造

―なぜ、この作品を選ばれたのですか―

私は螺鈿の作品が大好きなのです。藝大入試の作品も螺鈿の作品を制作しました。だから、今回も是非、螺鈿に関する作品を修復したり復元したいという希望を担当教授の北野珠子先生と直接、修復を指導いただいている松本達弥先生に伝え、先生と何点かの作品を見学・検討して、この作品に決め、修復から始めました。

―修復と復元模造の両方をされたのですね。では、まず修復について教えてください―

1年目に原作(収蔵作品)の修復をしました。あわせて制作背景、材料や道具について調べたり科学調査をしたりして、資料を読んだうえで素材や制作方法について推測するところから始めました。

最初に螺鈿の剥落箇所の補修をおこなったのですが、観察したところ、貝の表面から木地に墨で下書き(以下「置目」)したと思われる黒い線が透けて見えたので、おそらく貝は直接、木地に貼られたと考えました。こうした作品は、劣化すると表面素材の剥離・剥落が激しいのです。こういった作品をどのように修復するのかに興味がありましたので、実際に修復作業をしてみて、とても勉強になりました。

(左)《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》修復前、(右)《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》修復後

さまざまな調査後、螺鈿の剥落箇所の補修をおこなった。

―その後、復元模造の制作に着手したのですね―

はい。2年目に復元作業を始めました。

―《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》の復元模造について教えてください―

この工程見本を見ながら工程順にみていきましょう。

たくさんの工程が工程見本に整理されている。作品同様、とても美しい仕上がり。

まず、木地ですが、栗を選びました。原作の表面には漆が塗られていて木地を見ることはできませんが、裏面には木目が確認できます。目視では欅のように見えますが、欅は原作よりも重いことと、資料から、栗は李朝時代によく使われていた木材のひとつであり、原作に近いことから選びました。栗はとても軽いです。

<膠固め><貝貼付>

次に、原作はどうやって木地に貝を接着したのかを考えました。日本なら、ほぼ、漆を使います。でも、原作の螺鈿部分から、置目の黒い線が透けて見えるため、螺鈿を貼る際に使用された接着剤は漆ではないと判断しました。そこで、透明な接着剤だったら膠ではないかと考え、木地に薄く塗って、貝を貼付しました。

<炭+糊地付>

貼付した貝と木地との間のわずかな段差を埋めるためと、より螺鈿の輝きを引き立たせるための、黒色の下地の素材を考えました。原作の剥離していた漆塗膜と木地の間をルーペで拡大して見ると、黒い粒状のものが確認できます。制作年代および文献資料と合わせて考え、先生と検討した結果、炭粉ではないかということになりました。

「これで覗いて見てください。黒い粒が炭粉です」と言って、ルーペを貸してくださった胡さん。

とびラー 「粒?粒?どれですか?」

胡さん 「このへん、見えますかね?近づいて大丈夫。

螺鈿が剥落して露出している木地の上です。」

とびラー 「エッ?木地の上?どれですか?」

なかなか見つけられないでいるとびラーに、胡さんは粘り強く教えてくださいました。胡さんは、きっと、こんな風にして先生や周りの方、研究対象と丁寧に向き合っていらしたのだろうと感じる一幕でした。

目を凝らして、ようやく、ポツッ、ポツッと微かな黒い粒を見ることができました。こんな小さな粒を手がかりにして素材を探るとは、一同驚きでした。

次に、炭粉に何を混ぜて塗付したのかを考えました。そこで、原作から剥落した塗膜片、漆と下地が付いた塗膜片の2つを使って実験をしました。この2片を湯の中に浸したところ、下地の部分が溶けてしまったことから、炭粉に混ぜたものは水溶性ではないかと推測しました。そして、韓国でよく使われた下地の材料の4種類「漆、膠、糊、柿渋」と炭粉をそれぞれ混ぜて、操作のしやすさや乾いた時の状態を観察した結果、一番作業性が良いと感じた糊を選びました。炭粉は、番数の異なる4種類のメッシュでふるい、その中から原作の細かさに一番近いものを採用して糊と混ぜ、下地として塗付しました。

―実験の繰り返しなのですね。工程としては、全部で何工程あるのですか―

最終的に展示用として整理したのは、13工程です。先生と検討を重ね、実験を繰り返したので、実際にはもっとたくさんのデータと工程がありました。

この後、<拭き取り>、<空研ぎ>、薄い生漆での<下地固め>、<透漆塗り>、<剥ぎ起こし>、<空研ぎ>、<毛彫り>、再び生漆での<固め>、<透漆塗り>、<剥ぎ起こし>をして完成です。

私たちが聞いて気の遠くなるような工程の数々について、笑顔でお話ししてくださった胡さん。その楽しそうな笑顔は、「苦労」を全く感じさせないものでした。

<剥ぎ起こし>とは貝の上に塗った漆を竹べらなどの刃の無い道具で削り取る作業。透漆を塗り、乾燥後の2日以内におこなわないと、漆塗膜が硬くなってしまい、作業しづらくなる。

―こうした工程見本作成は、胡さんのアイディアですか―

はい。これは必須のものではなく、私自身が面白いなと思って作りました。

―わかりやすいですし、とてもきれいです。貝の切り方についてもまとめられていますね―

原作から剥落した貝の厚さと同じ位の0.2mm厚の中厚貝で原作の虹色の光沢に一番近いものとして、韓国のアワビを採用し取り寄せました。カッターで切るには厚すぎて、糸鋸で切るには薄すぎる、微妙な厚さです。そこで今回は、中厚貝2枚を糊で貼り重ね、糸鋸で形を切った後、水の中に浸して1枚ずつに分けました。李朝時代晩期の作品は量産された可能性が高いので、1枚ずつ切るのではなく、効率的な作り方をしたと考えたからです。また、重ねることで強度が増して切断に耐えることができます。当時は、もっと何枚か重ねて切っていたのかもしれません。これが正しいとは言えないけれど、当時はどうしただろうと思いを巡らせ、当時の考え方、作り方に近づくような方法で再現しました。

―とてもたくさんの工程があることがわかりました。苦労された点は何でしょうか―

工程の大変さ以外で一番困ったことは、原作に使われた黒く見える漆の種類が黒呂色漆なのか、(茶色っぽい)透漆なのか、その種類がわからなかったことです。科学調査(蛍光X線分析および低加速電圧高分解能走査電子顕微鏡FE-SEM分析)をしましたが、結果が出ませんでした。縁の朱色のところは、科学調査によって水銀朱であることがすぐわかったのですが、黒の部分は漆自身の黒さなのか、あるいは炭粉下地部分から透けて見える黒さなのかは判断しづらく、使用された漆が黒呂色漆であるか透漆であるか、現段階でははっきりとしません。でも、工程から考えると、貝の上に漆を塗った後、貝の表面の漆を削って<剥ぎ起こし>をする必要があります。もし、黒呂色漆だった場合、塗ると真っ黒になって貝の位置がわからなくなってしまいますが、透漆だった場合は茶色いので、貝の位置がはっきりわかります。こうした工程から、透漆の可能性が高いと考えています。

(参考:漆を塗ってから螺鈿を漆塗膜から出す必要がある。螺鈿を出す方法について、よく使われる技法は「研ぎ出し」あるいは「剥ぎ起こし」の2種類がある。原作の漆塗膜表面には艶があることから、当時使用された方法は「研ぎ出し」でなく、「剥ぎ起こし」の可能性が高いと考えた。螺鈿表面の塗膜のみ剥ぎ起こすため、まず螺鈿の位置をはっきり見えるようにすることは非常に重要であり、透漆は透明な茶色の漆なので、黒呂色漆より工程に適すると考え、今回は透漆を使用した。)

―楽しかった点や、良かった点は何でしょうか―

文化財の保存と修復に関する考え方が変わりました。当初、復元模造はただ展示するためだけのものだと思っていましたが、実際に修復をしながら復元模造の制作をしてみると、原作に対する理解が深まり、そのうえで、どうやって修復・保存するかを考えるようになりました。

使っている道具。竹べらはカスタマイズしたもの。

卒展では、復元した作品と、工程を整理したパネルと貝の切り方実験のパネルの計3点を展示する予定です。

復元模造作品とともに展示するパネル。「伝えたい」という胡さんの思いが感じられる。

―今後の展望をおきかせください―

博士課程への進学を志望しています。博士課程で、もっともっと螺鈿に関する作品に触れて、中国・日本・韓国の3か国の螺鈿作品の関連性について調査をしたいと思っています。

修復については、原作のような作品は塗膜の剥離・剥落が激しいので、それに対して何か良い修復方法を見つけたいです。今回は芯張り*という方法により、膠の含浸*をして、塗膜の剥離をほぼ押さえましたが、塗膜から木地が露出している際の部分については、どうやって剥離を止めるか、それには何の材料が良いかと考えていて、まだわからないです。

*芯張り:剥離した螺鈿部分の圧着作業は芯張りという方法で施す。(膠や希釈した麦漆を含浸し、アクリル板と塩ビ板を螺鈿の上に置き、竹の弾力を利用し圧着する方法である。)

*含浸:中に浸み込ませて隙間・空間を無くすこと。

―修復の技術は完成されたものではないのですね。まだ課題がありそうですね―

そうですね。修復の場合、どのくらいまで手を加え、どこで止めるかが一番難しい問題だと思います。私は、できるだけ手を加えない方が良いと思っているため、今回、螺鈿の剥落箇所は補填せず、剥離や剥落を止めるため、際処理用の錆を作って可能な限り目立たないように補強作業をしました。特に、赤外線撮影により、木地に墨書きされた置目の様子や、置目をするための目印となる‘十字線’が確認できました。こうした線は貴重な資料の一部分ですので、貝を補填したり、漆の含浸をして線が見えなくなるようなことはしませんでした。

―将来、修復あるいは復元模造でたずさわってみたい作品はありますか―

今は特に決まっていませんが、今後も螺鈿作品の修復・復元について、もっと経験を積みたいです。将来的には文化財の保存・修復に関する仕事をしたいです。大変なこともありますが、自分が好きなことだから、辛いことも我慢できます。そして、作品が完成した時は、とても嬉しいです。

―インタビューを終えて―

復元模造は、ただ原作と同じものが作られているのではなく、原作についての調査・研究結果をもとに、制作当時となるべく近い素材・道具・方法で制作されていることを胡詩琳さんのお話から知ることができました。素材一つ一つを確固たる理由のもとに選定し、自身の手で再現する。たゆまぬ探究心と確かな技術で表現された作品には、私たちを当時にタイムスリップさせてしまう、そんな力が宿っていると感じました。

取材:長瀬あやり、猪狩麻里子、石井真理子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:石井真理子

執筆協力:長瀬あやり、猪狩麻里子

無知な質問にも終始しなやかにアルカイック・スマイルで応えてくれた若いその人は真摯で明るく、そしてたくましく、何より愛らしく。心が洗われました、深謝。(長瀬あやり)

修復ってただ直すだけじゃない。奥深い作業、その難しさを知りました。好きを突き詰めている人の笑顔にこちらまで笑顔になる良い時間でした。(猪狩麻里子)

胡さんの穏やかな笑顔の中に、文化財を後世に伝えたい、という芯の強さを感じました。螺鈿のようなキラキラした輝きに魅了されました。(石井真理子)

2024.01.18

11月16日、私たちは初めての藝大生インタビューに緊張しつつ、暖かい日差しが降り注ぐ中庭を通り、東京藝術大学上野校地美術学部を訪れました。現れた坂田さんはその緊張を解くようにとても柔らかな雰囲気で気さくにお話をしてくださり、インタビューが和やかにスタートしました。

ー アートの世界に進もうと思ったきっかけはなんですか?

親が音楽を日常的にかけていたり、美術館に連れていってくれたり、「絵の具を持って公園に絵を描きにいく?」と外に連れ出してくれるような、身近に芸術がある家庭で育ちました。美術は小さい頃から当たり前にあった楽しいことの一つで、中高生になると、モノをつくることが最大の楽しみになり、自分はどこにいたら楽しく生きられるかなと探してきた先に、藝大がありました。

また、例えば銀座のショーウィンドウを見ている人たちが楽しんでいるのを見て、誰かに感動や喜びを与えられる人が羨ましいと思ったことがありました。そうした機会を重ねて、自分だったら、人を楽しませるためにいったい何ができるんだろう、自分が楽しいことのその先で一緒に喜んだり楽しんだりしてくれる人がいたら素敵だな、と思いました。今は個人で作品を作っていますが、みんなで何か大きなものをつくることにも興味があります。それぞれができることを持ち寄って、掛け算で何か新しいことができたら楽しそうです。

ー 卒業制作の作品に至るまでの経緯を教えてください。

卒業制作は、自分がやってきたことの点と線が繋がった集大成です。これまでの作品遍歴をお話しすると……。まず「縫う」ことのきっかけになったのが、2年生の時の、実在する特定の人のためにデザインをする、という課題の『ペルソナ』でした。私は祖母を取り上げたのですが、祖母を調べたり話を聞いて思ったのは、人はとても複雑だということです。そこで、綺麗な直線ではない線によって、いろいろなことがあった祖母の人生の輪郭を表現したいと考えました。足踏みミシンで線を縫ってみると、自分の思い通りに線をコントロールできませんでした。でもそれが面白いと思いました。ちょっと揺れがあったり、凸凹があったりして、線に息遣いを感じて、まるでおしゃべりしているよう。ミシンで線を縫うと、何かをちょっとずつ吐き出していくような感覚も面白く、縫った糸が手触りとして残っていくことにも惹かれました。

<卒業制作の最初のきっかけになった作品 >

-等高線のようにも見えますね。布の下に線が透けて見えたり、線が曲がったところに何かあったんだな、悩みながら進んでいったのかなと、色々なことを想像させてくれますね。

<卒業制作のきっかけになった二つ目の作品 >

こちらは、作品に詩を添えて、創作の新たな表現として展開する『詩を注ぐ』という三年時課題で作ったものです。今度は、透明なオーガンジーの布に、エスキース(下絵)もなく思うがままに縫い進めていきました。制作過程で、担当教授より「線だけでなく、線の密度を上げて面になるところも作ってみては」というアドバイスがあり、1ヶ月ぐらいずっと無心でぐるぐると縫って、このような作品に仕上がりました。

私は色を大事にしていて、自分の表現の武器だと思っているのですが、この作品でも色の選択にこだわり、色鉛筆で色を重ねるように糸を縫い、表(上糸)と裏(下糸)の色を変えて混色するという表現も発見しました。

ー そのような経緯から、こちらの卒業制作の作品に繋がっていくのですね。

そうですね。オーガンジーをミシンで縫うと、ボコボコと立体になるのですが、作品を遠くから見ると平面にしか見えません。そのことが少し寂しいなと感じ、卒業制作では模様を立体にすることに挑戦しようと考えました。オーガンジーの布の真ん中に穴を開けて固定し、格子状の布目に対して斜めに放射状に縫っていくと、布目が伸びて波打つ形状になりました。

作品をさわってみてもいいですよ。

〈制作中の卒業制作の作品〉

-根底にはいつも手触りがあるんですね。硬めの和紙のような、不思議な触ったことのない感触です。生きているみたいです。

そう感じてもらえて嬉しいです。

ー無機質でなく有機質、自然に近い感じがします。見た目の柔らかさと実際に触った時のしっかりしている感覚のギャップが面白いです。緻密で、もはやミシンの線がコントロールできてますね。こちらの作品名は決めていますか?

意図的ではないのですが、植物っぽいところがあるので「脈」のようなタイトルにしようかなと思っています。

ー 奥に飾ってある作品も卒業制作の作品ですか?

はい。こちらは、有機的で絵に近い感じの作品です。流木の木目や根っこの曲線のような流れのあるものをイメージし、菱形を歪ませることで凹凸を生み出しました。納得できないと途中で2時間かけて糸を外して、もう一度縫い直すこともありました。表に鈍い色、裏に少し鮮やかな色を使うことで、表裏の印象を変えています。特に緑の混色が好きで、表に暗い紺色、裏に鮮やかな緑色を使うことでペタッとしない奥行きを出しました。立体的に模様を楽しめるような作品にしたいです。

どちらの卒業制作作品も最後の追い込み中で、最近はずっと家に篭って、ご飯を食べるより制作に夢中になっているので、今日は久しぶりに大学に来ました。

ー ちなみに自然の中は好きですか?

好きですよ。自然の中が落ち着いて好きなので、新宿のような人混みの激しい街に行くと反動で山に登りたくなります。今回の作品も、森の中で大きな木を見上げたり、木漏れ日の中を歩いたり、枝の下をくぐったりするように、ぐるぐると360°回りながら鑑賞してほしいと思っています。布に光を当てて、壁や床に線(縫い目)の影が落ちるように展示しようと考えています。楽しみにしていてください。

〈 見る角度によって全く違う表情をみせてくれる 〉

ー 卒業制作展に向けて、意気込みをどうぞ。

卒業制作では、これまで取り組んできたことの答えを出したいですね。見る方にも楽しんでもらえたらうれしいです。ここで着地せず、この表現技術を服とかさらに別の形におこすなど、次の展開につなげていきたいですね。

ー 卒業後の予定は決めていますか?

大学院に行く予定です。もっと大きな作品をつくったり、他の人との掛け算による作品を手掛けられたらと思っています。あくまでも今回の卒業制作はその過程。自分がやりたいことを気持ちよく出し切れたらいいなと思っています。

今回インタビューさせていただき、卒業制作展がとても楽しみになりました。今日は本当にありがとうございました。

インタビューを終えて

印象に残ったのは「自分のためというよりは、誰かのために楽しんでもらえるような作品をつくりたい。」という言葉でした。小さな頃から芸術に囲まれて育ち、自然の中や手触りのあるものが好きだという坂田さんが紡いていく線は、どこまでもしなやかで、選び抜かれた色合いが織りなす優しさとその線に費やした時が重なって生み出す強さがありました。時にコントロールできない線をも楽しみながら、変わらない芸術に対する想いを胸に、これからも作品を見てくれる誰かのためにその線を生み出し続けて欲しいです。

_______________________________________________________________________

取材:梅川久惠・後藤麻木・井戸智子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:井戸智子

執筆協力:梅川久惠・後藤麻木

初 めての藝大生インタビューで、少し緊張もありましたが、出迎えてくださった坂田さんは私たちが理解しやすいように準備してくださっていました。お話を聞くうちに学生と言うより、一人の作家の作品や創作への想いにどんどん引き込まれました。

めての藝大生インタビューで、少し緊張もありましたが、出迎えてくださった坂田さんは私たちが理解しやすいように準備してくださっていました。お話を聞くうちに学生と言うより、一人の作家の作品や創作への想いにどんどん引き込まれました。

(梅川久惠)

作品のことを語り出すと止まらない坂田さん。「ミシンの縫い目が おしゃべりしているよう」と表現されていましたが、縫い目を目で たどっていると、本当に坂田さんの楽しいおしゃべりが聞こえてきそうです。これからどんな作品が紡がれるのか楽しみです。

作品のことを語り出すと止まらない坂田さん。「ミシンの縫い目が おしゃべりしているよう」と表現されていましたが、縫い目を目で たどっていると、本当に坂田さんの楽しいおしゃべりが聞こえてきそうです。これからどんな作品が紡がれるのか楽しみです。

(後藤麻木)

まっすぐな人柄と柔らかな笑顔で自然と場を和ませてくれる坂田さんの雰囲気がそのまま現れているような作品でした。これからもずっと紡いでいくであろう坂田さんの線がどこまでも伸びやかに広がっていくよう願っています。

まっすぐな人柄と柔らかな笑顔で自然と場を和ませてくれる坂田さんの雰囲気がそのまま現れているような作品でした。これからもずっと紡いでいくであろう坂田さんの線がどこまでも伸びやかに広がっていくよう願っています。

(井戸智子)

2023.12.19

◆はじめに

午前中のゆったりした時間に都美建築のみどころを紹介する建築ツアーとして、コロナ禍の2021年〜2023年の春まで、季節ごとに数回実施してきた「トビカン・モーニング・ツアー」のプログラム。2023年秋のツアーを準備しようと立ち上げられた新しいとびラボは、予期せぬ長い旅路をたどることになりました。

◆「トビカン・モーニング・ツアー」を見直す長い旅が始まった!

2023年7月、「この指とまれ」で秋のツアー実施を計画するためとびラーを募ったラボが「トビカン・モーニング・ツアーを一緒に考えませんか」です。そのときのとびラー専用掲示板での呼びかけコメントを引用してみます。

”今回、タイトルを「トビカン・モーニング・ツアーを一緒に考えませんか」にしたのは、参加するみんなでもう一度しっかりと考えたいと思ったからです。

ツアーを実施するためのルートや時間配分の細かな流れ・作業的な話以外にも「そこにいる人みんなで場を作っていく」ことも考えてみませんか。

私にも明確なビジョンがある訳でもなく、どうなるんだろう?と手探りの状態でこれを書いています。結果的に出来上がるものは同じに見えるかもしれません。

でも、みんなで考えたらその過程は違ったものになるはず。一緒に、トビカン・モーニング・ツアーをつくりましょう。”

とびらプロジェクトには、恒例となっている継続的な企画も、プログラム実施が終わったタイミングや、あらかじめ設定した期限などでそのとびラボのプロセスをふりかえり、都度ごとに解散する仕組みがあります。次に同様なツアーやイベントを行う時も、とびラーの誰かが立ち上げを表明して改めて参加を希望するとびラーを募るのです。解散と新たな出発を繰り返すことで、毎回新しいとびラーや視点が加わってラボの内容を見直したり、意義を根源から問い直したりすることにつながり、新しいアイディアを生みやすい環境を作り出します。今回もモーニング・ツアーそのものの姿を問い直すところから始まり、新しい形のプログラムに脱皮するために、苦しくも楽しい道のりが始まりました。

◆アイディアを出し合った後、東京都美術館の朝を体感してみた!

「この指とまれ」の呼びかけに「とまった」(ラボに参加表明をすること)とびラーが最初に集まったのが8月15日。アイスブレイクとして、各自の朝のルーティン+好きな卵料理を紹介しあうことで、打ち解けました。その勢いで3つのことが提案されました。

①コロナ禍も明けたので、このツアーを新たに考え直そう!

②より自由度の増した活動ができるのでは?みんなでもう一度考えてみよう。

③ラボの醍醐味である、始まりから企画を作る楽しみをみんなで体験してみよう。

「どんな場にしたい?参加者に感じて欲しいこと、届けたい思いは?」をテーマに意見を出し合いました。そして、とびラーからこんなワクワクするような思いが次々とあふれてきました。

*「建築ツアー」にこだわらず、東京都美術館(以下、都美)の朝のゆったりとした空気感を体験してほしい。

*極力、朝早くスタートしたい。

*都美周辺の公園内の木立からスタートしたら楽しそう。

*朝をどう生かすか。人の少ない朝の都美の様子を感じて欲しい。

*時間と空間を楽しむツアー。アートラウンジで参加者とコーヒーや余韻を楽しみたい。

*陽のひかり・匂い 感覚をみんなで体験してみたい。

*モーニングならではのツアーを考えたい。公園にいるような感覚も感じて欲しい。上野の森との融合を考えたい。

*お茶+建築+アートの「とびかんモーニングセット」を参加者に提案したい。

アイディアを出し合った後、朝の時間の都美の魅力を実際に体感して、何ができるか考えてみようということになり、とびラー有志で朝の散歩を行いました。

東京都美術館に接する上野公園の園路。建物と木々の織りなす景色が素晴らしい。

東京都美術館の創設初期に建てられた谷文晁の碑に見入るとびラー。

美術館の北側から《my sky hole 85-2 光と影》が望めることを発見。モダニズム建築の特徴である広い窓が生み出す開放感に感動!

どこから見ても、木々に囲まれた美術館。朝の光が美しい。

朝の光を浴びて、しばし静寂を楽しむとびラー。

◆「モーニング・ツアー」が「朝の都美さんぽ」に進化した!

都美の朝の魅力を体感した後もミーティングを重ねました。美術館の周辺環境を味わえる場所として、建物の北側や外周もコースに加えて、参加者に紹介できたら、朝の静けさや自然とのつながりが感じられるのではと、どんどん案が膨らみました。

Zoomでもミーティングを積み重ねました。

ここに至るまでに、プログラムの企画書をとびラー自身の手で作成し、とびらプロジェクト運営スタッフ(以下スタッフ)とやりとりを繰り返しました。スタッフからは「朝の魅力とは具体的に何?」「朝の美術館や建物を味わうために、どんな場づくりが必要?」とたびたび問いを投げかけられ、そのたびにとびラーは集まって、ミーティングを繰り返しました。議論が堂々巡りになり、振り出しに戻ってしまったことも度々ありました。

ミーティングに行き詰まり、体で朝を表現してみるとびラー。

また、プログラムの根幹となる「どうやって朝の都美の魅力を伝えよう?」というテーマでも何回もミーティングで討論し、とびラーの思いを交換しました。

話し合いを繰り返した結果、見えてきたものは、このラボが目指すのは建築自体の紹介が主体ではなく

・都美の建築空間に差し込むの朝の光や、朝の静けさや周辺環境からの音、朝しか見られない光景などを五感で楽しむこと。

・展示を見にくるための場所としての都美以外に、美術館の空間自体を味わう。そこに流れる静かな時間や空間を楽しむこと。

・いつもと違う一日の始まりで自分のための時間を過ごし、一日の終わりには「良い一日だった」と思ってもらうこと。

・これまで知らなかった朝の都美の魅力に触れ、「私の一推し」を見つけてもらうこと。

これらが、「都美が持っている“朝の魅力”を来館者へ伝えること」であり、それが都美のファンを増やすことにつながるという結論に達しました。

そして、ついにたどり着いたキーワードは「五感で楽しむ」。そして、ラボのタイトルも「五感で楽しむ朝の都美さんぽ」に進化しました。

次に、このツアーで大切にしたいこと(このツアーの核となるコンセプト)についても話し合いました。

・朝の都美の魅力は朝の光のコントラスト、建物と自然環境が織りなす風情。感覚がリセットされる朝に、それらの魅力を対話や五感で知り、ゆったりとした時間を過ごしていただくためのプログラムであるというベースをしっかりと持つ。

・対話、時には静かな時間、忘れずに。準備はたくさんした上で、出すものは必要最小限に。新たな魅力への期待を持って再訪いただくための余白を大切に。

・ これまでの建築ツアーは先にガイド役のとびラーが説明し、それを受けて参加者が発見していた。このラボでは参加者が五感を使って先に発見し、とびラーからの必要に応じたプラスアルファ(建築の観点からの話や木々が残っている心意気の紹介など)を紹介する。とびラーとの対話で、さらに感じたい、もう一度見てみたい、知りたい、と思ってもらえるようなやりとりをしたい。

以上を踏まえて、本番2日間で5チームのツアーを行うこととなり、早速コース検討に入りました。そして、朝の散歩でその魅力に惹かれた美術館北側(現在、来館者に開放されていないエリア)と美術館の外周の道もコースに入れることを検討しました。最終的には都美建築自体の魅力を伝えるということからも、二つの案のうち、北側エリアをコースに加えることに絞りました。とびラーは話し合いながら、「ゆっくり、欲張らない」「普段の建築ツアーより行く場所は少なめに」を共通項として、美術館北側を中心にエスプラナード(都美正門から建物入口に向かう開放的な空間)や公募棟を組み合わせた5コースを作成し、トライアル実施にこぎ着けました。

トライアル実施に当たって、何度も話し合って見出したプログラムの根幹、「朝の都美の魅力を伝えたい。それを五感で感じてもらい、対話で共有する」を体現するために、プログラムの最後にアートラウンジでのゆったりしたティータイムを共通ですべてのツアーに入れることにしました。

とびラーがガイド役とお客様役に分かれて、トライアルを実施。

コースに追加した美術館北側エリアにて、戦災を生き抜いた大銀杏に見入るとびラー。

さんぽの後のティータイムも念入りにトライアルで検証。

そして、とびらプロジェクトの公式サイトに参加案内を出したのは、プログラム本番を行う12月になってからでした。プログラムが本当にできることになったこと自体にとびラー一同、大きな喜びを感じた瞬間でした。

朝日に包まれた都美の魅力が伝わる広報ビジュアル

◆苦労の先は、楽しい楽しい本番が待っていた。

広報期間が短かったにもかかわらず、応募者にも恵まれ、本番2日間とも参加者ととびラーは本当に充実した時間を過ごしました。

◎日程

・第1回 2023年12月17日(日)9時45分~10時45分

・第2回 2023年12月19日(火)9時45分~10時45分

◎参加人数

・第1回 参加者12人 とびラー7人

・第2回 参加者6人 とびラー8人

実際巡ったコースを2例ご紹介しましょう。

① アートスタディルーム → 東門 → 美術館北側エリア → 公募棟 → アートラウンジ

② アートスタディルーム → エスプラナード → 東門 → 美術館北側エリア → アートラウンジ

いずれのコースも通常の建築ツアーより行く場所の数をぐっと絞っています。では、各チームどのように朝の時間を過ごしていたのでしょうか?そのいくつかを紹介しましょう。

・東門の木に囲まれているスペースでゆったりと深呼吸して朝のエネルギーを体いっぱいに取り込む。

・美しいタイルが貼られた建物の壁に体をぴったりと付けて目をつぶって1分間瞑想する。

・道ばたの枯れ葉を集めて、香りを嗅いでみる。

・鳥の声や遠くを走る車の音、かすかに聞こえる地下鉄の音に耳を澄ます。

・北側エリアにある、度々の被災を耐えてきた大銀杏をじっくりと見上げてみる。

その時々に、参加者の皆さんとの対話により感想を交換しながら進めました。実施した1時間はゆったりしていたように感じましたが、いざ終わってみれば楽しくあっという間に過ぎた印象を受けました。

予定時間が過ぎても、どのグループも余韻のおしゃべりが長く続いたことが、どんなにこのプログラムが楽しかったかを証明していました。

では、当日本番の様子を写真でご覧ください。

朝の光と冷気を感じながら、普段は足早に通り過ぎてしまう中庭をゆっくり眺める参加者のみなさん

大銀杏の落ち葉の前で朝の音や香りを楽しむ

深呼吸して朝のエネルギーを体いっぱいに取り込む

ツアー途中や終わってからの参加者の皆さんからは「会話が弾んだ」「心の洗濯ができた」「子育てが終わった開放感で『自分の時間』を満喫した」などの嬉しい言葉をいただきました。「途中で料理のスパイシーな香りを感じた」というコメントもあり、レストランから漏れる微かな匂いを敏感に感じ取られた参加者もおられました。ご家族で参加いただいたグループでは、終了後のアンケートの時間にお子様が北側エリアの大銀杏や壁に貼られたタイルを色鉛筆を使って描いてくれたという、とびラーを感激させるエピソードもありました。

従来の建築ツアーを発展させた、初めての「五感ツアー」。約50年前、現在の建物を建てる際に考慮された「周辺の木を残す」「公園環境との調和」が今日まで守られてきた東京都美術館だからこそ、このツアーの価値を生んだものと思います。そして何よりも、ツアーを実施した全員が「とびラー」として都美を何よりも愛していることが、素晴らしい時間を創り出しました。

◆参加者アンケートより

・何度も訪れたことのある場所なのに、新たな気づきがありました。

・心の洗濯ができました。

・混んでいない静かな美術館は初めてでした。また散歩に来たいと思います。

・朝、早起きして来て良かったです。

・この散歩を体験したことで、何度も訪れていた美術館が、より身近で好きな場所になりました。

・今までにない都美の姿がみられ、心も体もあったかくなりました。朝っていいな~と感じました。

・美術館とそれを取り巻く環境を、五感を意識しながらガイドしていただいて、新鮮でした。

・歴史を感じる銀杏が愛おしく思えました。

・ふだん「五感を使う」ということをほとんど意識していない自分に気づきました。

他にも多くの参加者の方が、作品を鑑賞するだけではない美術館の魅力について書いてくださいました。アンケートにご協力くださった17人すべての方から「とても満足」の評価をいただきました。

第1日目の振り返りを終えて、充実した笑顔。

第2日目の振り返りを終わって、やり遂げた気持ちと少々の疲れが表情に。

◆終わりに

企画、準備、当日のプログラムに続き、最後のミーティングである「解散回」にたどり着いて、とびラーはこんな意見を出し合いました。

・ラボのプロセスが紆余曲折を経たけれど、とびラーの知恵が集まって形になった。大変だったからこそ、達成感も大きかった。

・通常のプログラムでは先にガイド役のとびラーが説明し、それを受けて参加者が何かを発見するという過程を経るが、このラボでは参加者が五感を使って先に発見し、とびラーから必要に応じたプラスアルファ(建築のことや木々などの周辺環境のこと)を紹介する。そんな「逆転の発想」が他のプログラムと違って良かったと思う。

・とびラー・スタッフ・参加者とたくさん話をした。参加者と対話をして、私たちが伝えたかったことを感じ取ってもらえてよかった。美術館が人と繋がる場・ひとと対話する場になった。

・「五感」とは何かをもっと深めてから、具体的なプログラムに落とし込みたかった。

当日のプログラム成功ももちろんですが、苦労の末にプログラム実現にたどり着いたプロセスにこそ「とびラボの醍醐味と達成感」を感じた半年間でした。

今年度、また次のとびラーが再度このラボを立ち上げて、みんなで悩み、より進化した「朝の都美さんぽ」を皆様にご案内できるものと信じています。ご期待ください!

執筆:12期とびラー 岡 浩一郎

民間企業を定年退職した半年後に出会った、とびらプロジェクトの募集のパンフレット。興味のままに応募して、縁あってとびラーになって、1年が経過しました。自分のための時間が沢山できた時にこのプロジェクトに巡り会ったのも運命と思って、毎週のように上野に通っています。

民間企業を定年退職した半年後に出会った、とびらプロジェクトの募集のパンフレット。興味のままに応募して、縁あってとびラーになって、1年が経過しました。自分のための時間が沢山できた時にこのプロジェクトに巡り会ったのも運命と思って、毎週のように上野に通っています。

2023.12.16

「みえない人」も「みえる人」も、お互いがいるから、みえること、気づけることがあります。「みえない人」と「みえる人」そして「とびラー」が、作品鑑賞を通じて障害の有無に関わらずフラットに対話することで、新たな発見や気づきを分かち合いたい。この企画は、そんな思いからスタートしました。

半年近くにわたる活動では、とびラーは実際に「みえない・みえにくい」状況とはどういうことなのかを考えることから始め、みえる・みえないの垣根を越えてフラットに対話し鑑賞するにはどうすればよいか、議論を重ねていきました。

プログラムの骨格が決まると、当事者(視覚障害者)の方と一緒にトライアルを行い、そこで出た意見も反映しながら、安心・安全かつ、みんなで楽しめるプログラムへとブラッシュアップしていきました。

そして、いよいよ本番当日! 一般応募いただいた「みえない人・みえにくい人」と「みえる人」をお迎えしてプログラムを開催し、たくさんの気づきと発見に満ちあふれた時間となりました。

■開催日時: 2023年12月16日(土)

■参加人数: みえない人・みえにくい人(視覚に障害のある方):6名

介助者:4名

みえる人(晴眼者):5名

とびラー:17名

■会場:上野アーティストプロジェクト2023『いのちをうつすー菌類、植物、動物、人間ー』展、アートスタディルーム

■プログラム概要:「みえない人・みえにくい人(+介助者)」と「みえる人」、とびラーによる4〜6名のグループに分かれ、アイスブレイクを経て『いのちをうつすー菌類、植物、動物、人間ー』展の3作品をそれぞれ鑑賞。その後、一緒に鑑賞したことでの発見や気づきをシェアする。

<開催に至るまでのプロセス>

「みえない」「みえにくい」って、実際はどういうことなのでしょう?鑑賞会を企画するにあたり、まずは「みえない」「みえにくい」方がどのように作品を楽しんでいるのか、また、みえる人とどのように共有できるのかを考えました。そこでの気づきから「めざすゴール」や「実現のためのアイデア」を検討していきました。そこで「一緒に作品を味わい、お互いの違いを意識することなくフラットに対話することで、みえない人もみえる人も楽しめる場をつくる」ことを目指そうと決めました。

そうして作ったプログラムを、実際に視覚障害者の方を招いた2度のトライアルを行い、実践するうえでの意見や、アドバイスをもとにブラッシュアップしていきました。

本番の1か月前に展覧会が開幕してからは、実際に展示フロアでの作品鑑賞や移動の動線を何度もシミュレーションし、メンバー全員が各々の役割と持ち場で準備を進めていきました。

開催直前には、目指している対話の場づくりをもう一度思い起こして、「安心・安全な場」そして「楽しむこと」を大切にしようと確認し、開催当日を迎えました。

<開催当日の様子>

1.開会~アイスブレイク

冒頭でとびらプロジェクトとプログラムの概要を説明し、「言葉が大切なコミュニケーション手段なので、今日は感じたこと気づいたことをたくさんお話してください」と大切な思いをお伝えして、プログラムがスタートしました。

先ずはお互いのことを知り、発言しやすい場をつくるために自己紹介。話す人と聞く人を明確にして、触覚という共通の体験を入れて話すとよいのでは、というアイデアから、今回の展覧会のモチーフにもなっている鳥のぬいぐるみを持って話すようにしました。自然と和やかな雰囲気になり、鑑賞への期待感も高まりました。さあ、展示室へGO!

2.作品鑑賞

展覧会場は2つのフロアに分かれ、ゴリラ、鳥、牛、馬、キノコ、草花といった様々な動植物をモチーフにした絵画、彫刻、写真などの作品が展示されていて、各グループ毎に3つの作品を順番に鑑賞していきます。作品と作品の間の移動時間には、展示室全体の空間について、言葉で説明しながら、楽しくおしゃべりします。鑑賞作品が会場全体の中でどのように展示されているのかを伝えることで、みえない人の理解につながっていきました。

また、みえない方それぞれのみえ方に応じて、鑑賞時の立ち位置なども工夫するように配慮しました。参加者の状況を見ながら、適宜休憩も入れて鑑賞していきました。

ご主人や娘さんと一緒に参加された80代のみえない女性。介助者のご主人はアイスブレイクではおとなしい感じでしたが、アホウドリをみて「抱きしめたい」と思いがけない胸キュンの一言!グループ全体が打ち解けて、一気に対話が弾んでいきました。

また、あるグループのみえにくい人は、何とか作品をみてみよう、感じてみようと、作品に近づけるギリギリまで近づいて食い入るように鑑賞されていました。そのあまりの熱心さに、みえる方も感動されて、言葉でその場を補うように発話が増えていき、徐々に対話の場ができていきました。

最初は緊張していた参加者も、作品鑑賞が進むにつれて、みえる人がどのように伝えればみえない人にわかりやすいかを考えて一つ一つ丁寧に話しかけたり、みえない人も説明や問いかけに対して積極的に気づきや質問をするようになっていきました。2作品目、3作品目と鑑賞を重ねていく中で自然に発言が出るようになり鑑賞が深まっていく様子がはっきりとわかりました。そのような姿を見ると、「フラットに対話をし、みんなでみる」という鑑賞は実現できたと思われます。

それは何度も現場で確認した事前の準備と、みえる・みえないに関わらず相手に寄り添う気持ちを持って接したことにより達成できたのだと思います。

1時間の鑑賞タイムを終えて、参加者の皆さんも充実した笑顔でアートスタディルームに戻ります!

3.シェアリング~閉会

アイスブレイクと同じテーブルでのシェアタイムでは、参加者の皆さんの表情もイキイキとしていて、感想話に花が咲きました。例えば、ゴリラの作品では、「一つ一つの表情に喜怒哀楽があるように繊細で豊かに感じられるようになった」というグループもあれば、「みえにくい人にはゴリラの顔は黒い毛玉にしかみえなかった」という感想が出たグループもありました。

みえない人・みえにくい人がどのように対象を見ているのか、対話により得られる共通の体験を分かち合う喜びと難しさなど、他のグループの話を聞くことで、さらなる発見や気づきにもつながり、ふだんみえているようでみえていなかったものに気づいたり、みえていないものをありありと感じられた時間になったようです。

<参加者の感想>

終了後に記入いただいた参加者のアンケートから一部をご紹介します!

・「みんなの見る目が人によってちがう。自分1人だと絵を見ることが難しいけど、みんなと一緒なら見ることができる」(みえない人)

・「見える人から説明してもらうことで鑑賞のきっかけをもらえる。見える人→見えない人への一方向ではなく、会話の中から作品鑑賞が生まれてくる感じがした」(みえない人)

・「アートはみえる、みえないということは関係なく、一緒に鑑賞することで自分自身で発見があった。今までなかなかいけなかった美術館に行こうと思うきっかけになった」(みえにくい人)

・「見えていると思っていたら、実は大して見ていなかったことに気づいて驚きました」(みえる人)

・「見えない人に対して絵を伝えるために、分かりやすい言葉を選ばなければならないことに気づくことができた。見える・見えないの0か100ではなく、見えないのはグラデーションだと気づいた」(みえる人)

・「自分の見方の高さを少し変えるだけで、ものの見方、伝え方はこんなにも深くなるのだと実感しました。ちょっとした変化でコミュニケーションはもっと深まるのですね」(介助者(みえる人))

・「みなさんの感想をお聞きしていると、作家さんの「ここを見てほしい」という意向がちゃんと伝わっているんだと思いました。それをみなさんがきちんと受けとめていることに感動します。生命は美しいとあらためて感じます」(介助者(みえる人))

また、ファシリテーターを務めたとびラーからはこんな声がありました。

=======

「最初は見える人が見えない人に説明をしていましたが、鑑賞が進むにつれ、見えない人の質問によって鑑賞がさらに深まっていくことに皆が気づいて、見える人も見えない人もお互いの立場を平等に感じているように思いました」

「見える人の素直な感想が、見えない人の質問を生み出しだんだんと垣根のない空間なっていきました。和やかで温かい時間を一緒に過ごすことができました」

「描かれているゴリラのイメージについて話した時に「会社のボス的な存在なのでは?」となりました。

Aさん:「俺についてこい」 みたいな感じかな。

Bさん:う~ん…きっと部下には何も言わないと思う。

Cさん:背中で語るタイプですね。

皆さんの想像していたのは昭和タイプのボスだったのかもしれません」

「馬の作品の印象をみんなで話す中で、みえない人の「何となく不穏な感じを受ける」というひと言から競走馬の悲しいエピソードが引き出され、より鑑賞が深まる体験ができました」

=======

たくさんの感想をいただき、もう少しシェアタイムの時間があればとの声も多くいただきました。「みえる人」の中には、今回の体験をきっかけにアート・コミュニケータに関心を持っていただいたり、「みえない人」で、美術館でまた鑑賞してみたい、新しいことにチャレンジしてみたい、と前向きな発言をされている方がいたのが印象的でした。参加者それぞれが何かを感じて、新しい視点が生まれていたようです。

みんなでみて フラットに対話をして 鑑賞を楽しむ。

みえない人とみえる人の対話を通じて、お互いの視点によってよりよく作品を味わうことを目指した「みんなでみる美術館」。

みえる・みえないをハードルと考えるのではなく、その人の特性の一つとしてとらえ、お互いの違いを楽しむ、そんな場になる一歩を踏み出すことができました。

今回の実践を次のインクルーシブな場へとつなげていき、またみんなで一緒に分かち合えますように。

東京都美術館では、たくさんの参加体験型のプログラムや、障害のある方のための特別鑑賞会なども開催されています。また皆さんとご一緒できることを楽しみにしています!

10期とびラー 安東豊

アートを介して対話することで、人と人との多様な価値観や想いがつながり、新しい世界がみえてくる。そんな出会いや化学反応の場に立ち会い、寄り添える喜びを感じています。

10期とびラー 飯田倫子

「遠くに行くならみんなで行け」そんな言葉の意味を強く感じたラボでした。みんなで取り組んだからこそ、「みんなでみる」ことが実現できたと思っています。

2023.12.16

東京都美術館には「エスプラナード」と呼ばれる空間があります。上野公園から正門を通ってすぐ、レンガ色の建物に囲まれた広くて開放的なスペースのことです。館内の建物に入るまでの散歩道となっているその空間は、この美術館の建築的な特徴にもなっています。

とびラーにとっては、来るたびに通るなじみ深いエスプラナード で、来館者に楽しんでもらえるような何かをしたい!と思い立ってとびラボを始めたのが8月のことでした。

具体的に何をするかやその目的については、とびラボに集まったとびラーみんなで考えることにしました。

まずはエスプラナードについて各々が思うことや期待することを話し合ってみました。「せっかくの素敵な空間なのに来館者にあまり意識されずに素通りされているのでは?」「野外彫刻がたくさん展示してあるのにあまり見てもらえていない」「美術館に来た人に展示を観るだけでなくプラスアルファの楽しみをここで提供したい」などの意見が出ました。

そして今度はエスプラナードでやってみたいことのアイデアを自由に出し合いました。

「パラソルや椅子を置いてのんびり過ごしてもらいたい」「レッドカーペットを引いてゴージャスな気分で歩いてもらう」「広い空間を生かしてファッションショーをおこなう」「建物の壁でナイトシアターをやる」「コーヒーを無料でふるまう」などたくさんの案が出てきました。エスプラナードという空間を舞台に、みんなで妄想を広げる時間がとても楽しくどんどんアイデアが広がりました。

次のミーティングでは、たくさんの案の中から本当に自分たちがやりたいこと、ここでやるべきことはなんだろう、と考えてみました。

そこでみんなの意見が一致したことは「エスプラナードを通るどなたでも気軽に参加できる」、そして「アートや美術館をより親しみやすく感じて欲しい」というものでした。

エスプラナードはこの美術館の入り口だからこそ、すべての市民にとってアートへの入り口になるような体験を提供したいと考えました。

その目的をはたすためにできることはなんだろう?と、今度はみんなで実際にエスプラナードに出て来館者の様子を観察することにしました。

美術館に来る多くの人は自分が観たい展示や用事を済ませるために、建物の中にまっすぐ入っていきます。帰りもあまり寄り道をせずに上野公園へと出かけていき、エスプラナードはその通り道となっています。

けれど時折、美術館の正門の前で記念写真を撮る人や、エスプラナードで一番目立つ大きな球形の彫刻《my sky hole 85-2 光と影》に興味を示して鏡のような表面に映り込む自分の姿を覗き込む人たちがいました。

その様子を見てみんなで考えたことは、わたしたちとびラーが来館者に声がけして少しの間立ち止まって話をしたり、エスプラナードを一緒に散歩してみてはどうか?ということでした。

会話を生むきっかけとして、記念写真を撮ってあげたり道に迷っている方の案内をしてみる。そこからコミュニケーションをとれたら、来館者に楽しい思い出を提供できて、美術館に親しみをもってくれるかもしれない。それいいね!とエスプラナードで自分たちがおこなうことを現場で決めました。

また、来館者に声をかける際に、他の来館者とは違うここで何かをする人だと分かる格好をした方が声をかけやすいのでは?と考えました。広いエスプラナードで少し目立つように背の高い帽子をかぶるのと、写真を撮る役割を示すカメラのマークを入れた腕章をつけてはどうか。

するとその場で持っていた紙を折って小さな帽子を作ったとびラーがいました。それをみんなでかぶってみることで、エスプラナードで自分たちがやりたいことのイメージが一気に固まりました。

そうと決まったら手先が器用なとびラーたちがあっという間に帽子や腕章を手作り。自分たちが衣装をまとうことで気分も大きく盛り上がり、これで来館者に喜んでもらいたい!と意欲満々で実施の日を迎えました。

その日は12月とは思えないぐらいの暖かい晴天で朝から美術館に来る人もちらほら。午前10時から声がけを始めました。

しかし最初は緊張し、まっすぐ建物に向かう人に足を止めてもらうことへ少し躊躇しました。けれどこれまでみんなで話し合ってきたことを実践する大きなチャンス、と勇気を振り絞ってエスプラナードを通る人にどんどん声かけをしていきました。そうすると意外と足を止めて話を聞いてくれる人がいました。

この日は特別展が開催されていない時期でしたが、市民が応募して作品を出品する公募展を観に来た家族連れや友人グループが多くいました。「記念に写真を撮りましょうか?」と彫刻や門の前で話しかけると「じゃあせっかくだから」とスマホやカメラを手渡してくれました。中には手作りの衣装をまとったとびラーと一緒に撮りたいと言ってくれるグループもいてうれしくなりました。

「はい、チーズ!」と撮影した後、「今日はなにを観に来られたんですか?」とうかがうと「孫の書作品が入選したので家族で観に来たの」「友達が撮った写真作品が飾られてる」などと話す方が多く、「入選おめでとうございます!」と伝えると照れくさそうにしつつ「ありがとう!」と喜ばれました。そこからアートにまつわる家族の素敵な話や作品への熱い思いを聞いたりして来館者と一緒に会話を楽しみました。

また、置いてある野外彫刻の説明をすると他の作品も観たいと言ってくださる方もいて、ぐるりとエスプラナードを案内しました。

声がけや会話の内容もとびラーそれぞれ得意な話し方があり、エスプラナードのあちこちで笑顔の輪が同時にいくつも出来ていました。中には一人の方とじっくり話し込むとびラーもいて、美術館に来たそれぞれの人のストーリーを聞けるとても良い機会になりました。

行きがけにお話しして展示を観た帰りにまた寄って話かけてくれる方や、「今日ここに来て良かった」と言ってくださる家族もいました。

二時間半の間に合計110組以上のグループとお話ししました。時間が来ても止めるのが惜しい気持ちになりましたがこの日は一旦終了。またやりたいね、とみんなで話しながらエスプラナードを後にしました。

今回の活動を通して、ミュージアムにある「場」から発想して、場と人、人と人を結ぶアートコミュニケーションについてとびラー同士で考えることができました。

また、実際に来館者に声がけして会話をすることで、いろんな方がアートや美術館を身近に楽しまれている様子を知ることができました。

美術館に来る方に楽しんでほしいと始めたことですが、私たちが来館者から美術館の魅力を教えてもらうという、とても良い経験になりました。

今回のとびラボでは最初に目的ややることを決めずにスタートしましたが、いろんなとびラーが自分で企画を提案したり衣装を持ち込んだりみんなで自主的に動いて一つのプログラムを形作ることができました。

例え少しのスペースでもアイデアしだいでコミュニケーションの「場」をつくる活動は、他の美術館や文化施設でもできるかもしれません。またどこかでいろんな人との出会いを楽しみたい、そう思えるとびラボでした。

10期とびラー 池田智雄

美術館・博物館・郷土資料館や音楽ホールなど、人が文化の楽しさを求めて集まる場所が好き。そこがもっと楽しくて親しみやすい場所になるようなことを自分たちでできたらうれしいです。