2023.12.11

第7回鑑賞実践講座|「ファシリテーション研究」

日時|2023年12月11日(月)10:00〜15:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム、スタジオ

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)

内容|テーマ:鑑賞が深まるとは。対話の構造を理解する

・共同的でクリティカルに思考する場のデザイン/構造

・作品研究を対話に活かす方法

・

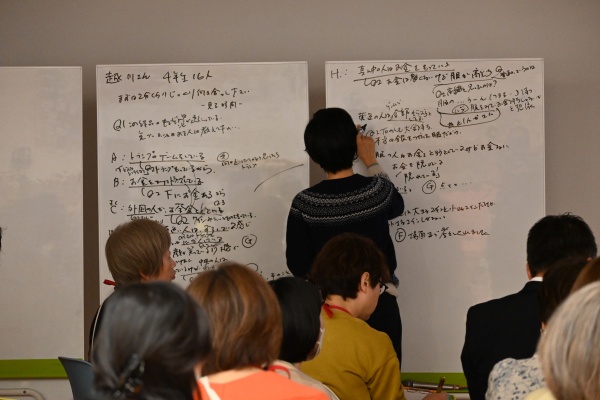

第7回の講座では、Visual Thinking Strategies(VTS)による鑑賞のファシリテーションを分析することで、鑑賞が深まる対話の構造を理解することを目標に講座を行いました。

・

まずはじめに、VTSの基本的なテクニックを用いた鑑賞の資料映像を見ながら、VTSファシリテータのはたらきかけが、どのように鑑賞者に作用しているのか、対話の流れにそって書き出します。書き出すことで、対話がどう深まっていったのか、そのきっかけとなるファシリテーションの作用に気がつくことができます。

そのあとは、書き出した対話の流れとファシリテータのはたらきかけの言葉を元に、第5回の講座で行った、ファシリテーションの事前準備である「作品研究シート」を作っていきました。そうする事で、事前の準備をどのように実際のファシリテーションに生かしていくことができるのか、その構造を理解していきました。

最後は、全員がファシリテーションを実践し、VTSファシリテーションの基本的な要素を用いることで複数人での作品鑑賞が深まることを体験しました。

・・

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.12.10

・東京都美術館の正門を入ると一際目を引く大きな銀色の球体。

・これは東京都美術館の収蔵品の一つ《my sky hole 85-2 光と影》。彫刻家・井上武吉の作品です。この大きな球体に映り込む風景や自身の姿を楽しんだり、大きく開いた穴から差し込む光に魅了される多くの来館者にいつも囲まれています。

・

・東京都美術館で活動するとびラー(アート・コミュニケータ)も例外ではなく、これまでもこの彫刻を題材としたとびラボ活動が多く企画されました。とびラーは愛を込めて、「マイスカイホール」略して「マイスカ」と呼んでいます。マイスカ愛溢れるとびラーが集まったこの活動は、マイスカを通して野外彫刻作品の新たな鑑賞方法や魅力を発見するとともにとびラーどうしの親睦を深めるため、井上武吉の誕生日(12月8日)を祝う意味もこめて以下のような内容で実施しました。

・

・とびラーどうしの親睦を図る場づくりをみんなで考えて楽しむ。

・マイスカの魅力を語り合う。

・美術館の楽しみ方を考え体感する。

・

・では、早速どんな活動だったのか、見てみましょう。

実施日 2023年12月10日(日)11:30~14:00

・

🔶流れの確認

・マイスカには自然環境に影響される興味深い仕掛けがあります。その一つがマイスカに貫かれた穴から溢れる太陽の光が作る像(日射像)。作者の井上武吉さんの誕生日に太陽光がマイスカの穴を貫くように設計されています。

・太陽の動きにつれて差し込んだ光が作る像はどんどん変化していきます。活動の最初はこの太陽光の観測、光の像の観測です。観測に先立って注目ポイントや観測の流れなどを全員で確認しました。

・

・

・

・

🔶観測

・

・いよいよ実際にマイスカへ移動して観測です。少しずつ日射像が現れ、半月の状態に。刻々と変わる像に目が離せません。

・

・

・

・

・1分ずつ写真を撮って光の円の「成長」を確認。半月から満月状態に、そしてまた形が変わっていく・・やっぱり地球は動いている。観測しつつマイスカトリビアを披露したり、マイスカから感じたことをおしゃべりしたり。

・

・

🔶誕生日会〜球体の食べ物を持って集まろう

・

・

・観測の後はみんなでランチタイム。井上武吉さんの誕生日を祝う意味でマイスカのような球体の食べ物を持って集まりました。銀紙で包んだまんまるのおむすび、プチトマト、チョコレートや飴玉など思い思いの球体の食べ物が集まりました! マイスカを模して台座まで再現したチョコやマイスカの穴の部分を具で表現したおむすびなど楽しい工夫がいっぱいのまるい食べ物の数々についつい撮影会に。

・

・

🔶観測日記

・

・ランチをしながらちょっと真面目に、マイスカを観測・鑑賞しての気づきをシェアしました。

・

・

・刻々と変わっていく日射像。穴を通ってくる光がとても明るくなる瞬間があった。

・日射像の周辺の渦が美しかった。

・マイスカの上に輝く太陽がちょうどマイスカに掛かって、ダイヤモンドリングのようだった。

・マイスカはその球体の上に周囲の風景や空が映り込む。そこまで含めての作品であり、時間や季節、見る角度によって常に新しい作品となっている。

・逆光になるマイスカはどこかから飛来している感じ!

・美術館に来た多くの人がマイスカで一旦立ち止まり写真を撮ったり写り込みを楽しんだりしている。こんなに愛される作品はないかも。

・

・

🔶もう一つの仕掛けのこと

・

・マイスカには台座があります。ですが台座が作品の一部だと気づいている人は案外少なそう。

・1年に2度、この台座とマイスカの影とが一致する現象を見ることができます。地球の自転と公転の関係で重なる日は毎年変わるようです。そして今回の活動でも体感したように刻々と変わる太陽の位置から、影と台座がピッタリと重なるのは一瞬。天候にも左右されるので、見られたらとても幸運です!

・

・展示を見る他にも、東京都美術館でこんな楽しみ方もしてみてはいかがでしょうか。

・

・

・

🔶マイスカのミュージアムもあります

・

マイスカをモチーフに作品を創ることもあります。そんな作品を所蔵するため、「マイスカイホール・バーチャル・ミュージアム」をとびらプロジェクトの共有ドライブ内に設けて、随時とびラーが作品を収納しています。2022年2月22日22時22分に創設しました。下の画像のような作品が展示されています。

・

🔶マイスカからの贈り物

・

・この活動を通じて、わかったことは、みんながマイスカのことが大好きで、そしてマイスカからさまざまなインスピレーションを得ていることです。

・この作品の製作の歴史・作者についてなどの作品研究をしてみて、井上武吉さんによるマイスカ彫刻が全国のあちらこちらにあること、そして太陽の動きを計算に入れて立地していることなどもわかりました。仲間のことを思いながらマイスカから連想される球体の食べ物を考えたり、作品から受けたインスピレーションをもとに新たな作品を作ってみたりもしました。

・たった一つの野外彫刻作品を観察する、鑑賞する、それだけのことからこんなにも豊かな広がりがあります。

・

・野外彫刻作品の特徴でもある時間や空間の移り変わりで刻々と変化する美しさをじっくりと時間を追って見つめることで、その作品の奥にある独特の味わいにも気づくことができました。

・一つの作品を囲んで、様々な角度から作品にアプローチすることで作品についてより深く知り、親しくなることができます。みんなで作品を見ることの楽しさも感じることができます。

・他者の発見を知ることで、新たな視点が自身の中に生まれ、そこでの共感は人と人との繋がりも深くし、鑑賞の幅が広がります。これらはマイスカからの贈り物です。私たちのマイスカさん!ありがとう!

・

・

執筆:

矢野聡子(とびラー10期)

以前は美術館は1人で行って、

藤牧功太郎(とびラー10期)

とびラーになって作品の見方は多様であること、

2023.12.08

◆はじめに

夜間開館日にライトアップされた東京都美術館の美しさ・建築の魅力をともに味わいたい、そんな思いでツアーを開催してきました。12年目を迎えるこのラボ、今までの良さを受け継ぎつつも、刷新してきたこの1年の様子をお届けします。

夜の公募棟。ヤカンツアー参加者だけが入ることができる。

◆実施概要

・開催年月:2023年6月・9月・12月(計7回)

・参加人数(延べ人数):参加者124名 とびラー59名

・開催時間:19:15-19:45(6月)19:05-19:45(9月~)

・テーマ及びコース:ガイドを担当するとびラーがおススメをご案内

◆ツアーの様子

ツアーでは、夜ならではの建築や空間の見どころを30~40分で紹介しました。ここでは、2023年12月に2回開催した「トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー@ローマ展」の様子をお届けします。

夜の空気感や光はもちろん、発見やまなざしをともにしているシーンなど、参加者の皆さんととびラー20名の一期一会のステキなひとときをご覧ください。

<開始前>

本番前の事前準備風景。コースの共有やチームごとの最終打合せも入念に

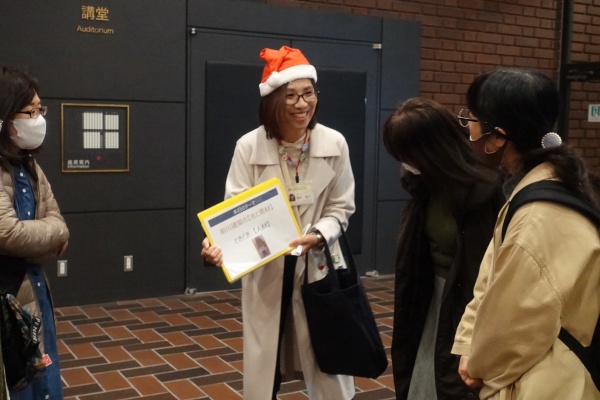

準備を整え、さあお迎え!

ぞくぞくとお客様がいらっしゃる。受付後に、各チームへご案内

<ツアー>

ツアーのテーマ・コースはガイドによってまちまち。ちなみに、ローマ展2回目で各ガイドが用意したテーマは

「夜のおしゃべり都美散歩/光に照らし出された都美空間を楽しむ/夜ならではのトビカンの陰影を楽しむ/100年保つ建物とその夜景/夜の都美をみんなでみてみよう!/色と光の調和」と多彩です。

ツアーテーマを伝えてスタート

反射する光を堪能

エスプラナードを散策

天井やライトを愛でる

椅子も愛でる

素材をジェスチャーで説明

通称おむすび階段にて何やら楽しそうな様子

公募棟より何やら発見

お話もはずむ!

素敵なツアーを終えて控室へ

撮影班もお疲れさま!

◆過去から受け継いできたこと

11年続いているラボの良さを継承する、特に①シンプルな運営②ツアーの知見を貯めていくことを改めて大事にしようと話し合い、スタートしました。

①シンプルな運営

とびラーも家庭に仕事に忙しい人が多いので「金曜夜に2時間だけぱっと集まって集中して準備→ツアー→振り返り→解散」という流れができていました。この流れをよりブラッシュUPして、短い時間で楽しめるようにしました。

②ツアーの知見を貯めていく

ツアー実施には、ガイドやサポートはもちろん、受付や撮影など各役割の連携が欠かせません。過去の実施例を集めて知見集をつくりました。自分たちの知見も加えつつ、秘伝のタレ化を目指して更新中です。

◆今年のメンバーで変えてみたこと

よりツアーを手軽に楽しんでいただくために、①アンケート廃止②ツアー時間延長③当日呼び込み、この3点を刷新。アフターコロナも追い風になりました。

①アンケート廃止+②ツアー時間延長

ツアー時間を10分延長。参加者から「もう少し長いと嬉しい」とお声をいただくことが多く、我々ももう少しご案内したいという想いがありました。そこで、準備時間を短縮し、アンケートもツアー後に感想をいただくことで代用。ゆったりと夜の散策を楽しむことに繋がりました。

③当日呼び込み

アフターコロナでツアー人数などの安全対策が緩和され、キャンセルされた枠を当日呼び込むことにしました。たまたま通りかかって、たまたま一緒になった人と楽しむ、そんな偶然のめぐり合いもデザインできました。

◆予行演習

今年は新たに8人のガイドがデビュー。本番により良い状態でお客様を迎えられるように、とびラーが参加者役となり模擬ツアーを実施しました。

6月の大雨の中、練習会に集まったメンバー

雨の夜も、地面に光が反射してとてもキレイ

模擬ツアー終了後に、本番に向け温かく愛あるフィードバック

◆終わりに

毎回終了後に、良い点・改善点を皆で共有し、次にきちんと活かす。よりよいチーム・ツアーにするために、密度濃い振り返りを繰り返しました。その積み重ね、のべ59名のとびラーで作ってきた2023年のヤカンツアーでした。

次年度以降も、メンバーや環境の変化に合わせて進化し続けるラボになりそうです。今後もこのヤカンツアーは続いていくことと思います。ぜひ、ご参加をお待ちしています。

ランチMTGで振り返り。ヤカンツアー@マティス展の解散回

新しいメンバーも増えました。ヤカンツアー@荒木珠奈展の解散回

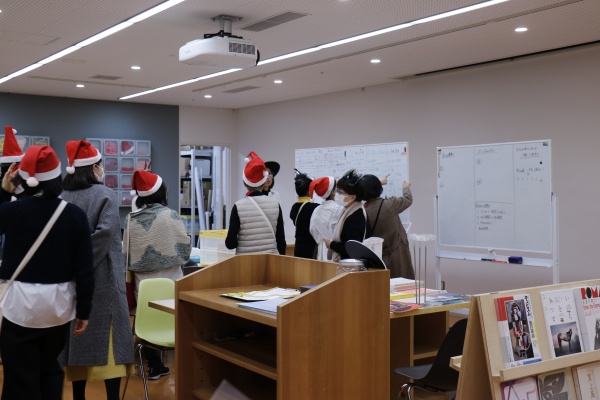

毎年恒例のクリスマスコスチューム。ヤカンツアー@ローマ展2回目終了後

◆おまけ

一緒に建築を見ることが楽しすぎて、今年からラボメンバー限定「オマケツアー」を打ち上げとセットで開催。マティス展では神田駅~東京駅、荒木展では東京駅~有楽町駅の近代建築を巡りました。発見して、伝え合って。建築って楽しい。

オマケツアーの様子

10期とびラー 橋本啓子

2023.12.08

・

朝ならではのゆったりとした光・時間・空間の中で、美術館そのものを楽しむ60分。

視覚、聴覚、嗅覚なども使いながら、参加者とアート・コミュニケータ(とびラー)で様々な発見をします。作品鑑賞だけでは気づけない都美の魅力を、五感と対話で見つける、いつもと違う朝を都美でスタートさせませんか?どなたでもご参加いただけます。

最後の感想共有の時間は飲み物を頂きながらふりかえります。ご自身で飲み物を持参頂くか、館内のカフェにて飲み物を購入することが出来ます。

・

【開催概要】

● 日時|

・第1回 2023年12月17日(日)9時45分~10時45分(9:30から受付開始)

・第2回 2023年12月19日(火)9時45分~10時45分(9:30から受付開始)

● 会場|東京都美術館

● 対象|東京都美術館に興味のある方

● 定員|各回12名 ※先着順。定員に達し次第、申込み受付を終了します。

● 参加費|無料(感想共有タイムにお飲み物を購入される方は実費をご用意ください)

● 参加方法|事前申込制。下記、申し込みフォームにてお申し込みください。

・

① 12月17日(日)9時45分~10時45分の回

② 12月19日(火)9時45分~10時45分の回

【申込の際にお願い】

※複数名での参加を希望の場合、参加希望のそれぞれ1人ずつの申込が必要です。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※定員に達し次第、申込み受付を終了いたします。

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申し込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からのメールを受信できるようにしてください。申込受付完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

お問い合わせ|

● メール:p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)

● 電話:03-3823-6921(東京都美術館代表電話にて「とびらプロジェクト」の担当者をお呼び出しください)

2023.12.03

◆はじめに

家庭や職場で忙しい大人を対象に、日常から少し離れ、美術館で心が豊かになる時間「大人のOFF」を一緒に楽しんでほしい。1回限りではなく2回会うことで、より繋がりを深めてほしい。この企画は、そんな願いを込めてスタートしました。

同じく家庭や職場で忙しいとびラーも、緩急つけて楽しみながら準備を進め、開催当日は参加者の皆さんと一緒に、美術館での「大人のOFF」を存分に味わい、繋がりを深めることもできました。準備~本番までの3か月の道のりをお届けします。

◆開催概要

◎日程・内容

STEP1:2023年11月26日(日)「とびラーお薦めのアート鑑賞」

STEP2:2023年12月3日(日)「前川國男設計のモダニズム建築ツアー」

◎参加人数

STEP1:参加者13人 とびラー19人

STEP2:参加者14人 とびラー17人

◆準備~本番までの3か月

1.どんな人に、どんなふうになって欲しいのか?

9月中旬、22名のとびラーが集い、方向性をすり合わせることからスタート。密度濃い話し合いを経て、目指すゴールは「忙しい大人に、美術館での楽しみ方を広げ心地よさや解放感を味わい、新しい発見や出会いを持ち帰ってほしい。そうすることで元気になって、また東京都美術館に来たいと思ってほしい。」となりました。

2.どんな内容にするか?

「忙しい大人」が参加したくなる内容とは?目指すゴールに到達するために、どんな経験をしていただくと良いのか?またもや、考えることが山積み。笑いながら考え、走りながら形を整えていきました。最終的には、「アート・建築を介して、いつもと違う体験や交流を」をテーマに、その機会を2日間で提供することにしました。

3.トライアルで内容を最終確認

用意した内容で、本当に参加者に楽しんで頂けるのか、不安と期待を抱えつつ、11月19日(日)にとびラー向けのトライアルを実施。参加者役のとびラーのおかげで、たくさんの改善点が見つかりました。

4.そして、本番

<STEP1>

①アイスブレイク(アートカードで関係探しゲーム)

オープニングで我々が「大人のOFF」を企画した想いを伝え、いよいよスタート。ゲームが始まるとあちらこちらから笑い声が。あっという間に皆さん打ち解けられ、また、作品をよく観るウォーミングアップにもなりました。

②「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ─菌類、植物、動物、人間」展を鑑賞

いよいよ鑑賞へ。まずはグループで鑑賞、その後、個人で鑑賞しました。グループ鑑賞では、作品を介して感じたことや考えたことを伝え合い、作品をより深く味わう様子が見られました。

③感想共有

鑑賞から戻ってきて、心に残った作品の共有をしました。「ひとりで見るより、みんなで見る方が何倍もよく見られた」「とにかく感動!」「細かい描写がすごい」「今年見た展覧会で一番良かった」「もう一度行きたい」など、熱量高く語られていました。

終了後、ご希望の方と一緒にランチをしました。お弁当組5名はアートスタディールームで、レストラン組5名はMUSEへ。とびラーも一緒に、和気あいあいと色々な話に花が咲き、楽しいひとときでした。

<STEP2>

紅葉が美しく快晴の翌日曜日。リラックスしながらのお迎え準備。参加者の皆さんも前回と同じグループなので「久しぶり~」「あの後、展覧会行ってきましたよ」など、開始前から盛り上がっていました。そして、全員が揃ったことを拍手で喜びつつスタートしました。

①建築系カードで都美ツアーの準備

「都美カード」(各チームで用意した東京都美術館のイチ押し写真)で気になるカードを1枚選び、その理由を伝えあいました。また、「どこだろうカード」(建築部材等の写真、大吉くじ入り)もくじ引き形式で用意。ツアー前の準備も整いました。

②都美ツアー

選んだ「都美カード」と引いた「どこだろうカード」を手に、いざ70分の都美ツアーへ。上野公園にとけこむ前川建築で、まなざしを共有し、発見しあい、大人のOFFを満喫しました。

③感想共有&ティータイム→2日間を振り返る

ティータイムでほっと一息。ツアーの余韻を残しつつ感想を共有。「何度も来ていたが建物の良さを始めて知った」「前川建築の奥深さにハマった」「カードを持って美術館を歩き回り写真を撮るのが楽しかった」など、楽しそうにお話されていました。

エンディングは、この2日間の様子をムービーにして全員で鑑賞。皆さんとてもいい表情でご覧になり、誰からともなく大きな拍手で終了しました。終了後もしばらく歓談タイムが続き、集合写真を撮ることになりました。それが、冒頭の1枚です。

◆終わりに

参加者の皆さんがとびラーと一緒に良い場を作ってくださり、目指したゴールに到達できたように思います。アンケートも全員から「とても満足」を頂きました。2日間実施したことで、人と人、人と東京都美術館の繋がりがより深くなったとのお声も多く挙がりました。

最後に、少しだけ手前味噌ですが、我々22名はみんながフラットに持てる力を発揮するとても良いチームでした。

参加者の皆さんもとびラーも、家庭や仕事から少し離れて、東京都美術館で「大人のOFF」を一緒に楽しめたことを感謝いたします。また来てくださいね!

10期とびラー 橋本啓子

10期とびラー 橋本啓子

2023.12.02

第6回建築実践講座|「ワークショップメイキング・2」

日時|2023年12月2日(土)10:00〜15:00

会場|ASR・スタジオ

講師|工藤阿貴/ とびらプロジェクト コーディネータ

前回のワークショップメイキング・1では、15分間のMY建築ツアーを考え、実施しました。

ワークショップメイキング・2では、「対象の人(たち)が、東京都美術館の建築に注目できる・したくなる方法を新しく考える」というテーマで、

ある特定の対象者に対し、東京都美術館の建築に興味をもってもらえるには、とびラーがどのように振る舞えば良いのか?をグループに分かれて考えました。

まずは東京都美術館に来館されている対象の方がどのような方々なのか、実際に館内を歩き、観察し、プランを考えました。

その後、同じ対象者に向けて方法を考えたグループ同士で、お互いのプランを体験しました。

それぞれのプランを体験した後、お互いにフィードバックをし、

参加してみてどうだったか、こうしたらもっとよくなりそう!などを話し合いました。

実際に対象者を相手にトライアルを実施することによって、変化したり、追加されることも出てきます。

その内容をチームごとにプランシートに書き込みました。

最後に、この日一日をふりかえって終了しました。

とびラーからのふりかえりを抜粋します。

ーーーーーーーーーー

・観察すること、視点をかえること、しかけてみるということ等が、建築への注目の方法を考えるため大事と、あらためて感じ、印象に残りました。

・まずは観察ありき。どんな人が何をしているのか。自分が建築の中でどう感じるか、何が面白いと思うかをその人にどう伝えればいいのか、その人の気づきを私も共有するプランは何があるか。大切なのは、プランナー自身が楽しむことだと感じた。

・「何をしに来ているのか」

「じゃあどういう気持ちだろうか」

「その人たちにとって都美はどう見えているのか」

「どんな気持ちになるとその人たちも嬉しいだろうか」

といったことを、自分たちの経験も元に詳しく考えいくと、自然とその人たちに合った無理のない関わり方が見えてきました。

・建築のプログラムを通じて「どうなってほしいのか」を想像するだけではなく、観察することで、一人ひとりに合わせたアプローチの仕方も変わり、結果、満足度が変化するように思います。

ーーーーーーーーーー

いよいよ次回は最終回です。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2023.11.25

第5回建築実践講座|「ワークショップメイキング・1」

日時|2023年11月25日(土)13:00〜16:00

会場|東京藝術大学 第3・4講義室

講師|峰岸優香/ 東京都美術館学芸員

東京都美術館の学芸員である峰岸より、東京都美術館の「とびラーによる建築ツアー」についてお伝えし、

「15分間のMY建築ツアー」を考えるワークを行いました。

その後、3人組になって交代でそれぞれのツアーを体験しました。

とびラーからのふりかえりを抜粋します。

ーーーーーーーーーー

・他のとびラーの「伝えたい」という気持ちが伝わり、 参加した私が、新たな発見をして、他の人に伝えたくなる気持ちを体感することに繋がった。(大変充実した時間だった。) 普段から自分だけでなく他の方の「気づき」に関心を持つことも大切だと思う。 講座内で体験したような新鮮な気持ちで、東京都美術館を発見する楽しさ、誰かに伝えることのできるわくわく感を実感しながらガイドが出来るよう今日の経験を大切にしたいと思っている。

・都美や建築に詳しい人がやっているというイメージがあったが、それよりも好きなポイントを伝えたい!という気持ちや、居心地の良さが大事なのだと改めて感じた。

ーーーーーーーーーー

講座の中で伝えたことは、「とびラーによる建築ツアー」で大切なのは、参加者が安心して参加できるということ。

今回の講座で興味を持って調べたことを語るとびラーは、みんな魅力的でした。魅力的に語られる内容は参加者を魅了します。

中には「24時間建築ツアーをやりたい!」とコメントをくれたとびラーも。

これからの「とびラーによる建築ツアー」も楽しみです。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2023.11.12

美術館っておしゃべり禁止でしょ?いいえ、そんなことはないんです。誰かと静かに対話しながら鑑賞することで新しい発見がみえてくるんです。その日出会った人たちや、とびラー(アート・コミュニケータ)と一緒におしゃべりを楽しみながら、「いのちをうつす」展の作品をみてみませんか?もっと話したい!誰かと一緒にみるって楽しい!きっとそんな体験になるはずです。30分ほどの短いプログラムですのでどなたでもお気軽にご参加ください。いつもと違うアート鑑賞をあなたも味わってみませんか?

※プログラム前にくじを引いてチーム分けをします。ご友人・ご家族同士でお申し込みの場合も、別々のチームになることがあります。

【開催概要】

● 日時|

(1)第1回 2023年11月24日(金)18:30〜19:05 (18:20受付開始)

(2)第2回 2023年12月15日(金)14:00~14:35 (13:50受付開始)

(3)第3回 2023年12月20日(水)14:00~14:35 (13:50受付開始)

※すべて同じ内容です。

● 会場|東京都美術館 ギャラリーA・C

● 対象|どなたでも。初対面の方と一緒に作品を鑑賞してみたい方。

● 定員|各回10名 ※先着順。定員に達し次第、申込み受付を終了します。

● 参加費|無料 ※ただし「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」展の観覧料が必要です。(一般500円、65歳以上300円、学生以下無料)

※身体障害者手帳をお持ちの方とその介助者の方は無料。(証明できるものをご提示ください)

※同時期開催の特別展「永遠の都 ローマ展(https://roma2023-24.jp/)」

● 参加方法|事前申込制。下記、申し込みフォームにてお申し込みください。

① 11月24日(金)18:30〜19:05 のご参加

② 12月15日(金)14:00~14:35 のご参加

② 12月20日(水)14:00~14:35 のご参加

【申込の際にお願い】

1)参加される方のお名前でお申込みください。

2)複数名での参加を希望の場合、参加希望のそれぞれ1人ずつの申込が必要です。

※小学生以下のお子様が参加される場合は、その他連絡事項欄に年齢のご記入をお願いします。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申し込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からのメールを受信できるようにしてください。申込受付完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

・

【展覧会情報】

上野アーティストプロジェクト2023

いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間

会期:2023年11月16日(木)~2024年1月8日(月・祝)

お問い合わせ

●メール:p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)

●電話:03-3823-6921(東京都美術館代表電話にて「とびらプロジェクト」の担当者をお呼び出しください)

2023.11.11

「作品をともにみる」とは、どういうこと?

「誰かとともにある」とは、どういうこと?

「みんなでみる美術館」はみえない人とみえる人で一緒に作品を鑑賞するワークショップです。

みえない人とみえる人の対話を通じて、作品の魅力に気づくことができる。お互いの視点があるから作品を味わうことができ、作品を通じてお互いのことを知ることができる。

そんな豊かな鑑賞を目指し、みえない人とみえる人が一緒にアート鑑賞を楽しむ場をつくりたいと思います。

感じたことや気づいたこと、わからないことを伝えあいながら、みんなで一緒にアートを楽しんでみませんか。

みえない人とみえる人が一緒に楽しむアート鑑賞

『みんなでみる美術館』

日時|2023年12月16日(土)13:30〜15:30 (受付開始 13:15)

会場|東京都美術館

集合|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディールーム

対象|視覚障害者(+介助者)、晴眼者

定員|みえない人・みえにくい人:6名(介助者各1名可)

みえる人:6名

参加費 | 無料

※ただし、別途「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」展の展覧会観覧料が必要です。一般500円、65歳以上300円、学生以下無料。

※身体障害者手帳等をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料です。当日証明できるものをご用意ください。

参加方法|事前申込制

申込締切|11月24日(金)

※応募者が多数の場合は抽選になります。抽選結果は11月末までにメールにてご連絡いたします。

フォームへの入力が難しい方は、件名を「みんなでみる美術館申し込み」とし、下記項目を

フォームへの入力が難しい方は、件名を「みんなでみる美術館申し込み」とし、下記項目を【項目】

1.名前:

2.年齢:

3.アドレス:

4.応募動機:

5.当日の介助者/盲導犬の有無:

6.上野駅までの送迎が必要か不要か:

※必要な場合、JR、東京メトロ(銀座線)、東京メトロ(日比谷線)、京成線のいずれがよいか:

※当日ご連絡できるお電話番号(送迎を希望される方のみ):

7.見え方の程度(任意):

8.その他連絡事項:

みえる人(晴眼者)は、この下のリンクからお申し込みください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

キャンセル、変更のご連絡は以下までお願いします。

p-tobira@tobira-project.info

TEL : 03-3823-6921(東京都美術館 代表)

2023.11.05

職場や家庭で日々忙しく過ごしている皆さま、

東京都美術館で日常から少し離れて「大人のOFF」を味わってみませんか?

とびラー(アート・コミュニケータ)と一緒に、アート・建築を介して、いつもと違う体験や交流ができる2日間のプログラムです。

1日目は「とびラーお薦めのアート鑑賞」、

2日目は「前川國男設計のモダニズム建築ツアー」をみんなで体験します。

このプログラムを通じて、心が豊かになる時間「大人のOFF」を一緒に楽しみましょう。

~アート・建築を介して、いつもと違う体験や交流を~

◆ 日時|

STEP1 2023年11月26日(日) 10:00~12:15(受付 9:45)

STEP2 2023年12月3日(日) 14:00~16:10(受付 13:45)

※2日間セットでの開催です。両日ともにご参加ください。

◆ 会場|東京都美術館

◆ 集合場所|東京都美術館 交流棟 2階アートスタディルーム

◆ 対象|全ての大人の皆さま(20歳以上)、STEP1・2ともに参加できる方

◆ 定員|15名(要事前申込み・先着順)※定員に達し次第、受付を終了します。

◆ 参加費|無料(ただし、STEP1では、別途「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間」の展覧会観覧料が必要です)

◆ 参加方法|申込ボタンをクリックして申込フォームにご記入ください。

■ 展覧会情報 ■ (STEP1のプログラムで鑑賞します)

上野アーティストプロジェクト2023

いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間

会場:ギャラリーA/C

当日券 一般 500円 / 65歳以上 300円 / 学生以下無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料

※いずれも証明できるものをご提示ください

※同時期開催の特別展「永遠の都ローマ展」のチケット提示にて入場無料となります。

[同時開催]

コレクション展「動物園にて ―東京都コレクションを中心に」

会場:ギャラリーB

入場無料

*広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

*本フォームでの申込みが完了すると「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。受付完了のメールが届かない場合は、下記メールアドレスまたはお電話にてご連絡ください。

*特別に配慮が必要な方は、下記メールアドレスまたはお電話にてお知らせください。

●メール:p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)

●電話:03-3823-6921(東京都美術館代表電話にて「とびらプロジェクト」の担当者をお呼び出しください)