2017.12.06

— 11月下旬の、もう12月のように寒い月曜日、絵画棟で修了作品を制作しているミストリ・シュウェタ・アジットさんの所へ向かいます。ミストリさんを含めて日本画専攻の3人の方が制作をされている部屋を開けると、ジーンズにセーター姿のミストリさんが、壁に立てかけた修了制作の大きなパネルの前で、にこやかに迎えてくれました。

【藝大で学ぶようになるまでの経緯】

— ミストリさんは、インドの出身と伺いましたが・・・。

私は、インドの西側ムンバイの近くの出身で、インドの大学ではグラフィック・デザインとイラストレーションを学びました。卒業後は、1年間勤めた後、フリーランスのデザイナーとして3年ほど仕事をしていました。でも、PCを使って仕事をするよりも、直接手で描きたいという思いが強くなって、仕事を辞めて日本で学ぶことにしたんです。

— 日本語が流暢ですね、どこで勉強されたんですか。

日本語は、インドで3年間勉強しました。日本語の音が好きで、日本のアニメ・ソングもよく聞いていました。例えば、アニメの「犬夜叉」なんかです。

— なぜ日本に来て藝大で学ぼうと思ったのですか。

2013年に旅行で日本に来て、美術館で琳派の作品に出会いました。そこで、箔の貼り方とか、まっすぐな線の上に生き物の曲線を乗せるバランスとかに、すっかり魅せられました。また、日本画を学んでいる外国人のブログで、光により色が変わる、石や砂から作った画材のことを読んで興味を持ちました。私はインドでは、色鉛筆、フェルト・ペン、水彩絵の具で、明るい色を使って描いていたんです。住んでいたところは周りが明るかったので、作品も明るい色になったんだと思います。でも実は、私はどちらかといえば、黒、グレー、青、茶などの地味な色が好きなんです。服とか部屋を飾る時にも地味な色を選ぶことが多くなります。それで日本の画材の様々な暗色の色味に惹かれました。また、日本の画材を使えば、触りたくなるような作品ができるのではないかとも思いました。私が良いと思う作品は、触りたくなるような作品なんです。それで日本で日本画を学ぼうと思いました。

— 確かに、ポートフォリオにある以前の作品は色彩が鮮やかですが、最近の作品は暗い色が印象的ですね。

— 日本に来られたのはいつですか。

2015年4月です。はじめは藝大の研究生として日本に来て一年勉強し、その後修士の試験を受けて修士課程に進みました。

【修了制作作品について】

— 制作途中の修了制作の作品は、下半分に白い三角形がたくさん描かれて網の目状になり、上半分は暗い岩絵具と墨で黒々としています、また真ん中には木の根のようなものが現れかけています。

— 修了制作の作品に関して説明していただけますか。

2015年に研究生だった頃は、明るい色も使っていたんですが、自分の気に入ったものにならなくて。結局、「自由に描いてよい」と言われ、自分の好きな黒やグレーの作品になっていったんです。私は塗り重ねるのが好きで、この作品も下は白い岩絵具で描いているのですが、その上に色々塗り重ねています、今からは木を描こうとしています。作品として、直接イメージを見せるようなのは好きじゃなくて、重ねるのが好きなんです。全部が見えるのではなく、観る人が、自由に考えられるような絵が良いと思っています。

— 日本画というと、構想をしっかり作ってから制作するようなイメージがありますが、ミストリさんはどうすすめていますか。

私は、下図を描いてから進めるのが好きじゃないんです。先生には下図を描くことを勧められたこともあるんですが・・・。最初に、雨、雲といった言葉があり、そこからいろいろなイメージが出てきて、それを重ねて描いていきます。描き重ねているうちに下に描いたイメージがわからなくなることもあります。以前の作品では、最後にテーマが変わる、なんていうこともありました。

— 雨や雲など、発想源は自然なんですね。

自然にあるものはインドでは空くらいしか見ていなかったんです。日本に来てからは、自然にあるものを見るようになりました。雲や流れる水が好きです。日本では木も好きになりました、それも葉よりも根や幹の部分、支えている部分が広がっているのが好きです。

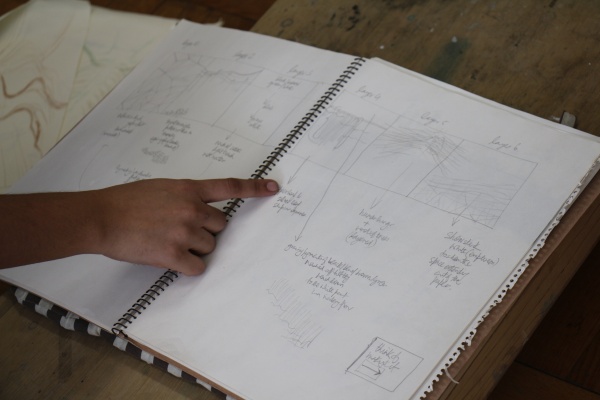

— 下図を描かないというミストリさんの、イメージ源となるスケッチブックを見せていただくと、そこには、英語で書かれた文字、自然のイメージの断片などが、描かれていました。画面の上方が暗い色の空、下方にはカラフルな木の根のようなものが描かれているスケッチもあります。

私は生き物をきれいに描けません。形を好きなように描きたいから、葉ではなく枝を描きます。スケッチブックの中にはどう塗り重ねるかのイメージも書いてあります。最後のイメージは一応こんなふうに描いてはいますが、この通りにならないことはわかっています。

— ここまでどう制作を進められたのですか。

この作品は、和紙に描いています。岩絵具や墨に水を多く使って描き進めるのが好きなので、この作品でも水を多く使っています。最初にパネル全体に、白い岩絵具で三角形の連続するモチーフを描いています。上半分には、深く暗い色の粗い岩絵具や墨を重ねて塗っています。墨は、水を混ぜると、グレーのグラデーションができるんで好きなんです。下半分は、小さな三角形の上にマスキングテープで大きな三角形が現れるようにしています。

— 三角形のモチーフを使うのはなぜですか。

三角形は形の中でいうと子供みたいな印象があります。丸は完結している形。正方形には動かせないイメージがあります。でも三角形は遊べる形です、そこから面白さや、動きが生まれてきます。だから三角形が好きなんです。

— 上の暗いところには大きな筆跡がありますね。

私は、綺麗に筆跡を隠すよりも、手や腕、体を大きく動かして制作するのが好きなんです。フェルト・ペンの時には我慢していたんですけれど、日本画を始めたら身体の動作が自由になりました。

— ミストリさんは作品を触っても良いという。そこで恐る恐る画面を触らせてもらった、こんな経験は滅多にない。すると鉱物質のザラザラした感じが指の腹に伝わる。良い感じだ。

【家族】

木の層の上には、人の胸・肺のイメージも描いてみようと思っているんです。

— 人の胸? なぜ人の胸なんですか。

お母さんの胸のイメージなんです。お母さんは、私が日本に来るときに、ぜひ行って来るようにと、励ましてくれました。絵の中で子供の頃の思い出がよみがえります。純粋な白から根が出てくる。それがお母さんのイメージにもなっています。この絵のタイトルも「Portrait of My Mom」にするかもしれません。描いていくうちに、胸のイメージは他のイメージで覆い隠されるかもしれませんが、それはそれで良いと思っています。最後まで見せたいという気持ちも特にありません。観る人にそこまで見せたくない。最後に、どう見えるかは観る人に任せます。

— お母さんには、この絵の話はしているんですか。

お母さんとはまだ話をしていないんです。でもインドにいる弟には写真を送って見てもらっています。うちの家族は芸術一家で、姉は子供の絵本づくり、弟はデザインと写真に関わっています。それから、昔はお母さんは子供のおもちゃ作り、お父さんは家具作りに携わっていました。お父さんは作品を見せると、キュレーターのように批評をしてくれます。

— お母さんは娘が日本に行くことに賛成してくれたが、お父さんは異国に一人で娘が行くことを心配して、日本行きには反対したという。そこに家族の絆を感じる。

【画材】

— 絵の近くのテーブルに画材が置かれていたので、見せていただく。小さな袋に入った岩絵具が数十個もあるのが目をひく、なかでも黒やグレーを中心とした地味な色が多い。

絵具を買いに行くと、絵具屋にも「地味な色ばかり選ぶんですね」と言われるんですよ。

— 袋を開けてさじにとり、絵の具の説明をしてくれた。

ちょっとだけキラキラしているのが好き。

これはちょっと粗いでしょ、これは少し色がついている。

— 暗く地味な色味の岩絵具だけど、ミストリさんの話を伺っていると、暖かい、穏やかな、しかも強いものを感じる。

【完成に向けて】

— この修了制作作品はいつから描き始めたんですか。

まだ11月に描き始めたばかりです。描きたい気分を持ち続けるのが難しいので、何カ月も長い時間をかけて描かないんです。今までの制作でも、途中で嫌になってやめてしまうことも多かったんです。

— 毎日、描く時間は長いんですか。

長時間は描きません。気分が乗らない時には良い仕事ができないんです。そういう時には絵を描かない。描きたいと思う時に描く。

— ミストリさんは自然体なんですね。

気分転換には、ポップやロックを聴きます。聴きながらながら描くこともあります。大好きな音楽を聴いていると気持ちが集中します。

— 12月の提出までに、これからどう描き進めるんですか。

木を描いて、左下の白い三角形が並んでいる部分、右下のグレーの部分に手を入れて、左側に銅箔をつけるつもりです。人の胸も描きます。また上の墨と岩絵具で黒々としているところは洗い流して下に描かれているものを現していくつもりです。

— 作品はどうなった時に完成するのですか。

私は完成しない作品が多いんです。自分にとって作品は完成しないものなんです。気持ちによっても変わるし、自分でもどこで完成かわからないんです。今までに完成したという作品はないんです。描き進めたら失敗したということもあるし、難しいんです。他の人が作品をどう思うか知りたくて、制作途中の作品の写真を弟に送ると、もう完成でしょと言われることもありますが、そうはなりません。どこで終わるかは難しいんです。

【日本での発見】

— 日本に来て発見したことはありますか。

東京は建物の光が好きです。インドでは建物の壁面に他の建物の影しか見えず「うるさい」感じがするんです。日本では建物にガラスが使われていて、それに自然が反射して、きれいなんです。私は、今、「ゆりかもめ」が走るのが見えるところに住んでいるんですが、電車がすれ違う時に窓がキラキラ光るのが良いんです。それを見るために通る時間までずっと待っていることもあります。東京では、まっすぐな線と自然とのバランスがあります。インドでは住んでいる所の周りを見ることはなかったのですが、日本に来て周りの景色を見るようになりました。

— 「そんな東京をモチーフにした絵もあるんですか?」と伺うと、ミストリさんは東京の光をテーマにした3枚の作品を見せてくれた。インドにはなかったという三角形の屋根、銅箔のアクセント、リズミカルな筆致などが、見ていて楽しい。

【今後の活動】

— 修了制作の後はどうされる予定ですか。

博士課程に進もうと思っていますが、その後は、「さわれる作品」を作りたいと思っているんです。動いて、観る人が自由に遊べるような作品。

— 実際にもう作っていると、いくつかの作品を見せていただいた。10cm四方の岩絵具が流れるように塗られた木片を、いくつか連ねて、芯を通して回るようにした作品。枠の中で、木片が回るようにした、楽しい仕掛けのある作品。

子供のために、美術は楽しい、素晴らしいものだと教えたいんです。私の故郷では、医学や数学ができない人が美術に進むと思われています。そうではなく、美術が好きな子供が増えてほしい。私も美術をちゃんと教えてはもらえなかったのですが、美術が好きだったからここまで来ることができました。子供達に、美術の楽しさを知って欲しいと思っているんです。

— ミストリさんの話を伺って、これまでのミストリさんのインドでの経験、家族との関係、その後日本に来てから経験が、現在の修了制作につながっていることがわかったような気がしました。大きく腕を動かし、岩絵の具によるレイヤーを重ねたり、洗ったりした結果、この修了制作作品がどんな形になって完成するのか、どのように触ってみたい作品になっているのか、完成作を観るのが楽しみです。ミストリさんの大きな夢が叶うと良いなと思いながら、ミストリさんの部屋を後にしました。

執筆:鈴木重保(アート・コミュニケータ「とびラー」)

ITコンサルタントとしてデジタルな世界に関わるのが本業ですが、アートが作られる場、アートが鑑賞者に受け入れられる場に興味を持ち、今年から「とびラー」になりました。

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.11.26

■触覚が最も敏感で原初的、本質的な感覚である

すっきりとした清潔さを纏った彼女の、しなやかな右手の中指の爪のまわりに岩絵具が染みこんでいる。

中村美香子さんは学部時代(

たとえば、第50回神奈川県美術展奨励賞を受賞した作品「つらなり」(2014年)は、座った男のむき出しの背中が大きく描かれた作品だ。左にかしいだ首に向かって背骨が曲がって通り、肩甲骨あたりの筋肉が大きく盛り上がっている。皮膚には動脈や静脈を思わせるラインが有機的に這っている。いや、よく見ると骨さえも透けて浮かび上がっているようだ。

「つらなり」を起点にして生まれてきたように見える学部の卒業制作「背/胎」(2016年)も圧巻。ふくよかさと生命の源を表現するような女性の前からの姿が1枚。そして、大きな背中にうな垂れ隠れてしまったのか、頭部の見えない男性の後ろ姿の1枚。いずれも骨格が見えるように描かれている。中村さん自らの解説にこうある。

「女性の身体に対して自らがもつ実感と、他者(男性)の身体の、触覚的な印象を視覚化することを目指した」

【「背/胎」300cm×90cm 2枚(2016年 )】

中村さんにとって、特に重要なのは「触覚に訴えるような実感の抽出」であるという。触覚が最も敏感で原初的、本質的な感覚であるという思いがあるというのだ。

「たとえば、人と手をつなぐという行為は相当親密でないとできないですよね。そこにすごく根源的なものがあるような気がするんです。うまく言えないのですが、『触る』ということは一番直接的な表現だし、コミュニケーションですよね。そこに強い関心があります」

日本画を描くということは、岩絵具(天然鉱物などを砕いてつくる顔料)に直接触れる行為を伴う。

「日本画の制作をはじめると、否が応でも岩絵具の粒子の粗さに気づかされます。岩絵具は自分の手で溶いていくので、そのざらざらした感触と常に向き合っている感覚があります」

顔料と牛皮からなる膠をその指で混ぜ合わせ、一体化させることから絵画の制作が始まる。彼女の中指の皮膚に染みついた岩絵具は、その証しなのだ。日本画を描く人たちは、指先で岩絵具の感触を得て質感を感じとっているともいえる。

「指先自体がセンサーになっていて、その状態を自分が感じて。そこから日常生活に視点を移したときに、『触る』って生々しい感覚だなって思い返したりします」

視覚や聴覚、嗅覚も同じように根源的なものなのだろうが、そこには空間が存在していて直接的ではない。味覚は舌に触れることで成立するが、その前にどうしても触覚がある。中村さんにとって直接的でプライマリーな感覚は、触覚なのだ。

彼女は岩絵具を使う日本画に「視覚的に触覚を感じることができる」可能性を見出し、支持体となる素材の質感・特性にも注目しながら、鑑賞者に触覚的に訴えかける絵画表現を模索してきたという。

■日本画という存在そのものを学ぶために

が、しかし中村さんは現在、大学院で文化財保存学専攻・保存修復日本画研究室に所属している。

「それは日本画の技法と材料の研究がしたかったからです。もう少し抽象的な言い方をすれば、日本画という存在そのものを知りたいという思いからこの専攻を選びました。『なんで日本画っていうのだろう』『油絵や水彩画というものがあるなかで、なんでこれだけは“日本”という名がつくのだろう』という疑問がまずあって、よく考えたら材料についても技法についても、また古い作品についても、自分はよく知らないということに気づいたんです」

修士2年間を通して、絵具の剥落や色の経年変化、傷までもありのままに描く「現状模写」というやり方で取り組んできた。

「模写に当たっては、原本に関する文献を読み、原本や画像資料を丹念に観察します。模写のために原本を間近で観察できる機会が設けられるので、マスクをして原本に向かいます。このとき、色合わせカードを作り、それを元に彩色を進めていきます。そうしたプロセスの中で美術史の知識を深め、経年劣化による損傷がどのように現れるのかといったことを理解していきます」

中村さんは現在、修了制作として2点目の模写に向き合っている。『羅漢図』二幅のうち「第十三因掲陀尊者(だいじゅうさんいんがだそんじゃ)」という仏画である。南宋時代の中国で描かれ、日本に伝来した。室町時代に制作された、この作品の模写があることから、中国の信仰や絵画が日本に影響を与えたことを示す一例とされているそうだ。本来なら十六幅あったとされているが、藝大美術館に残されているのは二幅のみ。その一つがこの「第十三因掲陀尊者」である。

「絹に描かれた仏画を模写することで、絹に描くという日本画のスタンダードな技法の一つをきちんと知りたいと思ったところが、まずあります。その上で作品を決めるにあたって画集を調べていくうちに、この仏画に一目惚れしてしまいました(笑)。

古さをあまり感じなくて、描かれているものに難しさを感じなかったんです。人が座っていて、何やら手前で鹿が花を捧げていて、なんだか物語があるような。そして後ろには女性がいて、きれいな蓮の花が咲いているというわかりやすさもあって、この作品を選びました。

それから、岩絵具だけでなく、背景や鹿の部分はどうやら薄くほぼ墨だけを用いて描かれていることを知って、対極的な技法が調和していることにものすごく魅力を感じました。作者が何を思ってそう描いたのか、自分で描くことで追体験したいと思いました」

絹に描かれた原本を写し取っていくには『上げ写し』という原本の実物大コピーの上に薄い和紙を重ね、その紙を巻き上げたり下ろしたりしながら、目に留まる残像を利用して原画を正確に描き写してゆく方法が取られる。それを元に絹に墨で線を写していく『絹上げ』、そして『彩色』に移っていきます」

すでに10日間ほどの「臨写」(ガラスケースに入った本物の隣で制作する)という工程が終わり、最後の仕上げに入っているそうだ。この作品はもともと掛け軸になっているものなので、原本と同様に掛け軸に仕立てていくことになる。

こうしてお話を伺ってくると、模写というものが、単に目の前の絵画をコピーするような行為ではないことが分かる。背景を探り、作者の精神性に迫ろうとし、物理的な特性を見極め、後世にその作品の丸ごとを引き継いでいくような総合的な取り組みなのだ、きっと。

■自分のすべてを注ぎ込みたくなる保存修理という仕事

ところで、日本画の作家として、もう一度自分の作品づくりに立ち戻ることはないのだろうか。

「今は模写と修理に、自分のすべての時間をかけないと学びきれないという思いが強いです。それだけ打ち込まないと自分のものにできないくらい大変なものだという実感があるので、集中して取り組みたいと思っています」

決して絵を描くことを嫌いになったわけではないという。しかし、自分が生涯に亘ってする仕事として改めて考えたときに、古い作品に寄り添って美術のすばらしさを次の世代に届ける手助けをしたいと考えるようになったのだそうだ。

「修理技術そのもののすごさに感銘を受けたことも大きいです。しわしわの作品も水を与えるときれいに伸びて、さらにそれを糊と紙という素朴で単純な材料で裏打ちするとしわしわだったことが信じられないくらいきれいになります。単純な工程のなせる技のすごさに感銘を受けました。自分もこれがきちんとできたらどんなにいいだろうと思ったんですよね。

作品制作をしていた時も、誰かに自分の感覚を共感してもらいたいという思いがそもそもありました。自分が見て感動したある絵を、他の誰かが見て、感動してくれたら嬉しい。それだけではなく、誰かが素晴らしいと思った絵を、後世にまで残していく。そんな手助けができる仕事に大きな魅力とやりがいを感じているので、今は修理の道を進んでいきたいと思っています」

・・・

中村さんがまだ中学生だったとき。美術の授業で「この(教科書の)中で一番好きな絵を発表してください」という課題があったという。そのとき彼女は、田中一村の日本画「アダンの木」を選んだ。

画壇と決別し奄美大島に独り移り住み、69歳で没するまで絵を描くこと以外は頓着せず、ひたすら描いていたという一村。彼の画風というよりは、一つのことへの探究心のあり方が、「保存修復という世界のスタートラインに立ったばかり」だと話す中村さんの姿勢にどこか通ずるものがあるような気がした。

取材:アート・コミュニケータ「とびラー」

執筆:髙山伸夫

インタビュー:園田俊二、上田 さち子、ふかやのりこ、髙山伸夫

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.11.20

ファミリープログラム「あいうえの日和」は、上野公園の9つのミュージアムをこれから冒険しはじめるファミリーにぴったりのプログラムです。11月18日(土)、19日(日)の2日間に東京都美術館のアートスタディルームで計6回開催され、計141組294名のこどもと保護者が参加しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.11.18

11月18日、秋晴れの空の下、東京都美術館の建物の魅力をご案内する「建築ツアー」を行いました。

30名の定員はあっという間に満席となり、4つのコースに別れてツアーに出発です。

今回のツアーでは手話通訳付きのコースを設け、手話通訳を必要とするみなさんにもご参加いただきました。

建築ツアーは普段馴染みのない言葉も多く登場するため、手話での通訳に加え、ガイドは各所で出てくる用語を記したフリップを持ちます。

また、とびラーは全員筆談具を持ち歩き、参加者のみなさんとはコミュニケーションをとりながら進んでいきます。

2010年〜2012年に行われた改修前後の模型を見比べ。ガイドの「どこが変わったかわかりますか?」の問いかけに、参加者のみなさんは模型をあらゆる方向・角度から覗き込み、次々と発見を教えてくれました。

1Fのアートラウンジでは北欧家具をご紹介。実際に座って座りごごちの良さを体感します。

見るだけでなく、実際にモノに触れることができるのも、このツアーの魅力です。参加者同士のコミュニケーションも活発に交わされていました。

手話通訳を必要とされる方はもちろん、いろいろな方にプログラムを楽しんでいただくにはどういった工夫が必要なのか。今回の経験を踏まえ、今後も模索を続けていきたいと思います。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2017.11.14

11月13日月曜日、本年度3回目の学校向けプログラム「スペシャル・マンデー・コース」が東京都美術館で行なわれました。

上野公園の木々も色づきはじめ、爽やかな秋晴れの一日となりました。

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.11.06

11月6日(月)、鑑賞実践講座の第4回が行われました。今回は11月にあるスペシャル・マンデー・コース(Museum Start あいうえの・学校向けプログラム)に向け、事前準備のワークと勉強法がテーマとなりました。

======================

★鑑賞実践講座(第4回)

「事前準備と勉強法について」

講師:三ツ木紀英さん

11月6日(月)13:30 – 16:30

今日の流れ

◯対話型鑑賞体験(白石さんによるファシリテーション)

◯ミニ・ファシリテーション体験

◯作品研究ワーク

◯学校概要の紹介

======================

今回のねらいは、こどもたちとの「作品鑑賞」をより豊かにするために、作品に対する理解を深めるための勉強法を学び、事前準備がしっかりできるようになるということにありました。

そのために、改めてとびラー自身にも作品鑑賞の機会を設け、さらに「作品研究のワーク」を実践しました。

当日のプログラムの様子を紹介します:

◯全員でひとつの作品鑑賞:VTSの3つの質問と7つのポイントを思い出そう

◯ミニグループで作品鑑賞

〜休憩〜

◯作品研究ワーク

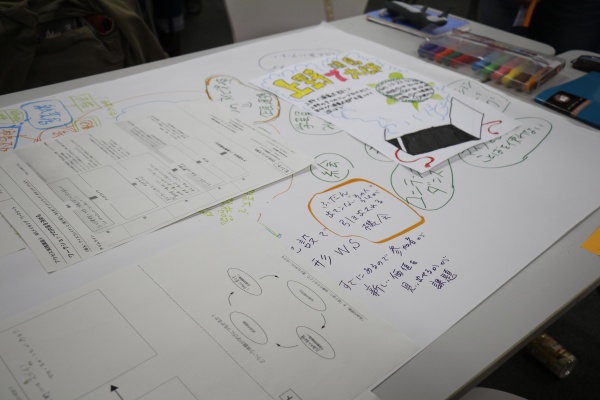

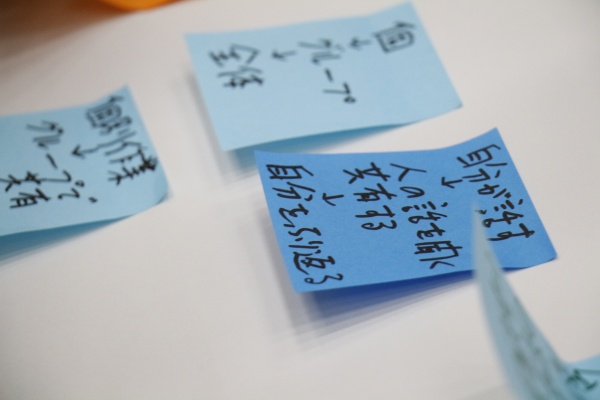

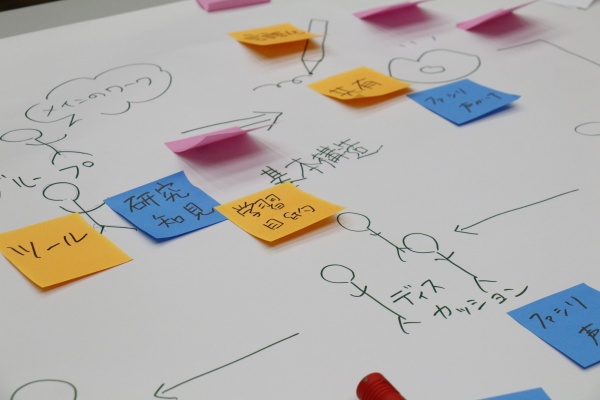

ひとつの作品に対して、グループで見えること・感じることの言葉出し作業を行い、多角的な視点で作品を掘り下げ分析をしていくワークです。

見えること=事実(☆)と感じること=解釈(♡)をふせんに書き出しながら、それらの言葉がどのように紐づいているのかを整理していきます。最後には出てきた言葉を分類していく、という作品研究ワークです。

言葉出しの作業は、鑑賞者からどんな言葉が出てくるのかを想定することができ、事実と解釈を結びつける作業は、「どこからそう思うのか?」という根拠をたずねたり、リンキングしたり全体を編集するのに役立ちます。

最後の分類化は<フレーミング>と言って、別の言葉に言い換える用意をしておくことでパラフレーズに役立ちます。

このワークを、一人ずつ行うのが「ひとりVTS」と呼ばれる作業です。

鑑賞する予定の作品について、どのような言葉が作品が出てくる可能性があるか、またそれはどのような根拠や関連性があるのかを事前に一人で行うことで、対話型鑑賞のプログラム本番に備えることができます。

もちろん自分が考えもつかないような発言が出ることもありますが、作品に自分自身の意識を近づけておくことで、ファシリテーターにとって、どんな発言も受け入れられるようなゆとりのある気持ちづくりにもつながるのです。

次週はいよいよこどもたちが来館します。

この事前準備を行なってこそ、こどもたちの鑑賞の時間がより豊かになると思います!

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.11.03

11月3日(金)に、あいうえのファミリー向けプログラム「うえの!ふしぎ発見 ゴッホ部」が実施され、小中学生とその保護者計26名と、アート・コミュニケータ(とびラー)12名が、東京都美術館と東京国立博物館を舞台に活動をしました。

「うえの!ふしぎ発見」は、上野公園の文化施設が有機的に連動し、アートからサイエンスまで、バラエティ豊かなテーマにそってミュージアムをめぐり、モノを丁寧に観察・鑑賞するプログラムです。

「うえの!ふしぎ発見」シリーズの第4弾となる、「ゴッホ部」では、東京都美術館と東京国立博物館がコラボレーションをして、ゴッホの作品とゴッホが愛した日本美術を鑑賞するワークショップを開催しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.10.30

10月29日(日)にファミリー向けプログラム「うえの!ふしぎ発見:アート&サイエンス部」が行われました。

10月29日(日)にファミリー向けプログラム「うえの!ふしぎ発見:アート&サイエンス部」が行われました。

台風が近づくなか大雨のお天気となったのですが、9組19名の親子と共に13名のアート・コミュニケータ(とびラー)が活動しました。「うえの!ふしぎ発見」は上野公園の様々な文化施設が連携するプログラムで、毎回一つのテーマのもと、参加者がミュージアムを横断的に体験することができます。

今回は、国立科学博物館と東京藝術大学、東京都美術館の3つの場所を、「色」をテーマにめぐる一日となりました。国立科学博物館(以下、カハク)で色をじっくり見る・観察する体験と、東京藝術大学(以下、藝大)で色を作る体験を経て、最後に東京都美術館で色が使われている絵画作品を鑑賞する、というプログラムです。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.10.29

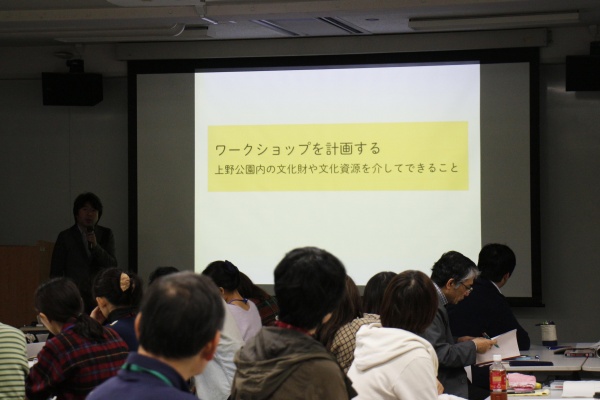

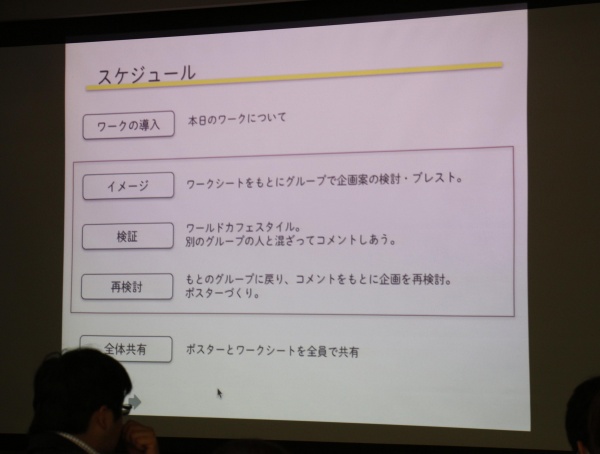

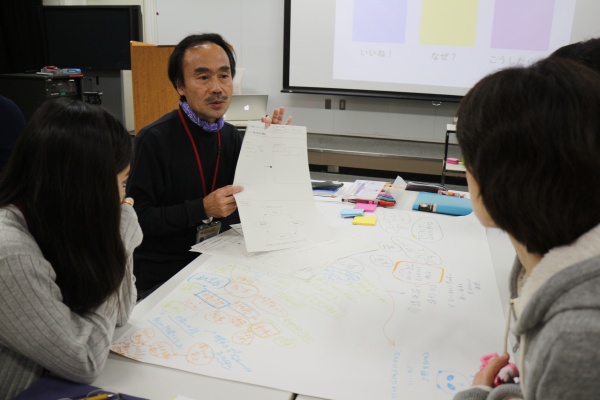

7月から始まった実践講座もいよいよ後半戦。第6回目となるアクセス講座では、前回の舘野さんによるレクチャー「ワークショップデザイン入門:体験をを通して学びを深める場作りとは?」をさっそく活かした実践編です。前回のレクチャーで学んだワークショップの構造や設計のポイントを意識しながら、実際にワークショップを計画してみます。テーマは「上野公園内の文化財や文化資源を介してできること」。ミュージアムや上野公園を活用するとびラーの視点から、その体験を他者に伝えるためのワークを考えていきます。

講座の序盤に、まず伊藤さんによるレクチャー。前回の舘野さんの講座を振り返り、実際にワークショップを組み立てるポイントをおさえます。

「遊び」と「ずらし」を学びではさむ、目的はワークショップのなかで繰り返し伝える、1人で考える時間とグループで話す時間はコントロールする、など、常にワークショップの全体像と目的を意識してすすめていくのがポイントです。

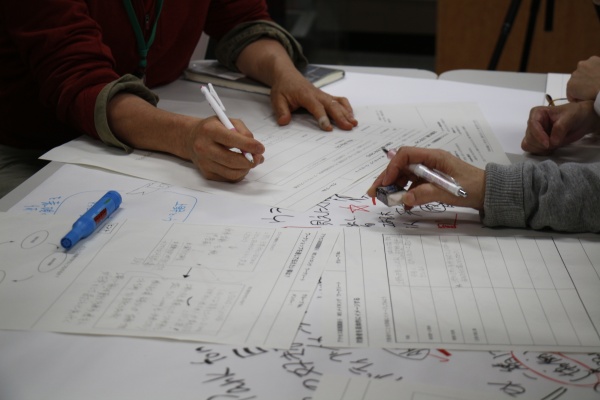

今日のワークでは、ランダムな5〜6人のグループで、テーマに添ったワークショップを考えていきます。できた企画はワールドカフェ形式で他のグループのメンバーに紹介し、課題点などを指摘し合います。後半ではその指摘をもとに修正し、最後は1枚のポスターにまとめます。

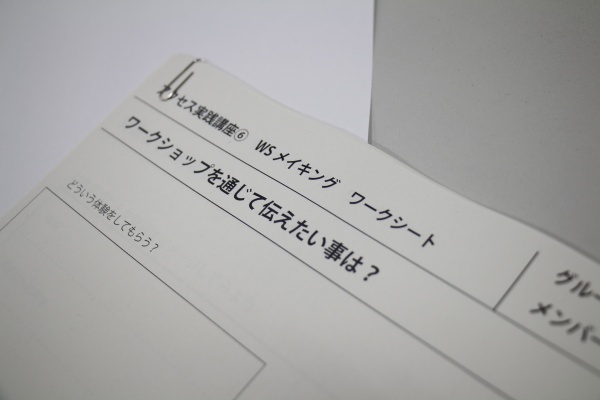

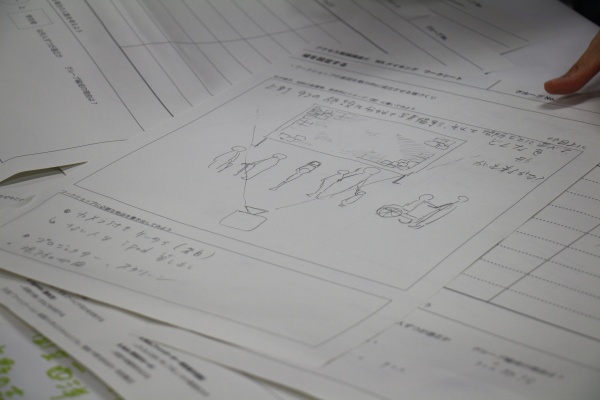

考えていくためのツールは、ワークショップの内容を具体的に伝えるための「企画書」のベースになるものです。今回は5つのトピックにつき1枚ずつワークシートがあり、設計のポイントとなる問いが記載されています。

話し合う時間は1時間ほど。各グループで話し合い、最近気になっていることや楽しそうだと思う活動など、それぞれの経験からアイデアを持ち寄ります。話し合いの段階として「共有→拡散→混沌→収束」というプロセスがある…と基礎講座にて青木さんが仰っていましたが(参考:基礎講座番外編「GoodMeeting」)、よいミーティングの時間をもつことができたでしょうか?

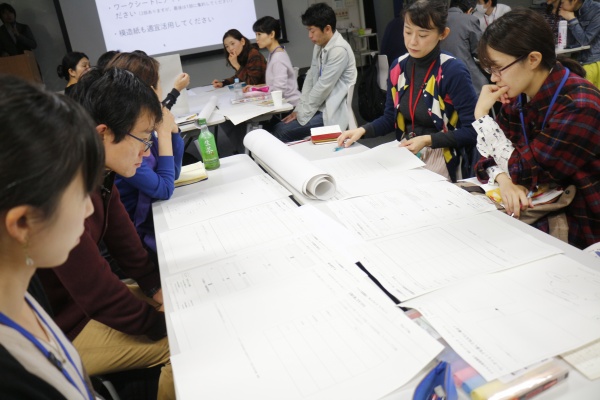

やってみたい企画にわくわくしたり、アイデアに行き詰まったりしながら、あっという間の1時間が終了。次は、ワールドカフェ形式で他グループと意見交換します。

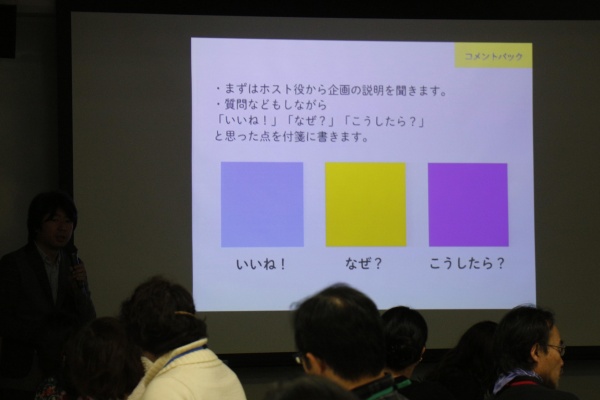

各グループのうち1人(ホスト役)が机に残り、他のメンバーは他のグループの内容を聞きに行きます。ホスト役は自分たちのグループのプレゼンテーションをしてワークの内容を伝え、聞きに来た人は内容に関する意見を付箋に記します。この企画の「いいね!」と思った点、「なぜ?」このような設計になっているのか疑問に思った点、「こうしたら?」もっとよくなるのでは…という視点を基軸に、三色の付箋にコメントを書きます。

まだまだ足りないところ、改善の余地があるところ、ここは活かさないともったいない!というところ。客観的な視点が入ることで、より様々な意見を得ることができ、企画のブラッシュアップ(精査)につながります。ホスト役は「自分がこの企画の面白さを伝えなければ」と考え、また他グループの内容を聞く人も、同じフォーマットを持った上で違う方法や内容が積み上がる過程の違いに気づくことができたのではないでしょうか。

さて、ここからが企画の大詰め。それぞれ自分のグループに戻って、もらったコメントをもとに計画を修正していきます。この練り直しが今日のワークで一番重要なところでもあります。

他人に伝えるためには、より意味のある体験をしてもらうには、どのような工夫が必要か?ラストスパートに向けて、全員で身を乗り出して考えます!

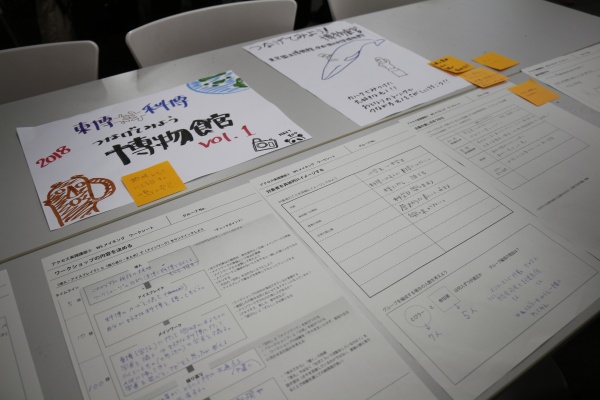

そして今日のまとめとして、ワークショップの内容を伝えるポスターを、A3用紙1枚にまとめます。

最後に、今日制作した企画書とともにテーブルに並べてポスターセッション。

自由に移動したり話したりしながら、各グループのコンセプトやワークの内容、修正されたところを学び合います。また、オレンジ色の付箋に感想を書いて残しました。

みなさん一つ一つのグループが作成した資料を、じっくり読み込んでいました。なかには今すぐやってみたい!というアイデアも。

とびらプロジェクトにかぎらず、学校や仕事などの日常生活でも、チームを組んで課題に取り組み、さまざまな話し合いを経て物事をすすめていくのは非常に重要な局面ですね。今日のワークもまたトライ&エラーのひとつであり、ワークショップの計画を実践することで、実際に発見できた課題もたくさんあるでしょう。まだ見ぬ人に自分たちで考えた企画を開くとき、そのヒントや工夫を、身をもって学ぶ講座となりました。

(とびらプロジェクト アシスタント 峰岸優香)

2017.10.29

今回のアクセス講座では、立教大学の舘野泰一さんをお迎えして、ワークショップメイキングにおける基本的な構造や方法、伝え方に関するレクチャーをしていただきました。

舘野さんの講座は昨年に続いて2回目。昨年のレクチャーで舘野さんからご教授いただいたワークショップの手立ては、とびラーによる「とびラボ」などのプログラムを組み立てる際に、重要な基盤を担ってきました。今回は昨年の内容を踏まえて、より実践的な課題にフォーカスしていきます。

【午前】

まずは舘野さんの自己紹介から講座がスタート。舘野さんの専門分野は大学での教育や、企業のなかの教育の在り方についてです。単なる情報や知識の伝達に限らず、どうしても体験を経た学習が必要なときに、有効な方法のひとつが「ワークショップ」。インタラクティブに学ぶことの意味や、そのために必要な設計の工夫について研究されています。

まずは舘野さんの自己紹介から講座がスタート。舘野さんの専門分野は大学での教育や、企業のなかの教育の在り方についてです。単なる情報や知識の伝達に限らず、どうしても体験を経た学習が必要なときに、有効な方法のひとつが「ワークショップ」。インタラクティブに学ぶことの意味や、そのために必要な設計の工夫について研究されています。

本日の講座の目的は、大きく2つ。まず、「ワークショップデザインの基礎を学ぶ」こと。ワークショップの基本構造や考え方、そして実際に設計するプロセスについて学びます。次に、「ワークショップの伝え方」。実際に企画を実施するにあたって、他者に自分たちのワークショップを伝える意味と方法を考えて行きます。

■導入のワーク【4項目で自己紹介】、『遊び』と『学び』のブレンド

まずはA4用紙を4つに折り、以下の項目を書き込みます。

・名前と普段の活動

・今日どんなことを学んでみたいか

・『遊ぶ』という言葉からどんな言葉を連想しますか?

・『学ぶ』という言葉からどんなことを連想しますか?

4つの観点から、まずは自分の関心について語り、今日のワークをともに進めるグループで共有します。

後半2つの質問がワークショップに必要な要素、つまり設計のポイントとなるキーワード。たとえば参加していたとびラーからは、『遊ぶ』・・・「非日常」「楽しい」「面白い」「知る」「没入する」「やりたくなる」、『学ぶ』・・・「知る」「ためになる」「自分の殻を破る」「生きる力になる」などの言葉がでてきました。考えていくと、その間に重なったりつながったりする部分があることにも気づきます。『遊び』と『学び』の要素を上手に統合する工夫が、ワークショップの醍醐味であるともいえます。

考案したワークショップには「楽しさ」があるか?自分でもやってみたくなるか?参加した人はその体験の後どのように変化するか?ねらいを引き起こす設計をし、チームで共有しているか?・・・といったように、『遊び』と『学び』の視点に立ち返りながら問い続けていくことがデザインのチェックポイントになっていきます。また、自分が偏りがちな思考を知っておいたり、チームを編成するメンバーの考え方、バランスを事前に知ることもキーポイントとなります。

■ワークショップの基本構造とは?

今日の講座にのぞむにあたり、とびラーには事前に2つの課題が出ていました。課題の1つ目は、舘野さんの著書「アクティブ・トランジション」のなかで紹介されているワークショップのうち一つから、内容を読み込んで他者に伝えること。

ワークショップの基本構造を自ら読み解き、分析して考えるための課題です。既にある内容を自分のなかに落とし込み、他者に伝えるワークを通して理解を深めていきます。

次に、紹介しあった3つのワークショップについて、基本構造や流れの共通点を発見しながら、それぞれのワークを横断的にみていきます。設計の際に気をつけるべきポイントを模造紙にまとめ、ワークショップを組み立てる際の統合的な視点について、グループごとに整理しました。

一連のワークを通して頭を使ったあとで、舘野さんからのミニレクチャー。新しい物事にアプローチする際、自分で「考える」→レクチャーを「聞く」という流れによって、より深い理解や知識の定着が得られます。

人の思考とは、白紙のように無意志なものではなく、素朴な気づきや、それまでの経験によって構成されているもの。学ぼうとする知識と、すでに持っている考えを関係づけることから、学びの体得へとつながります。さらに、自分の考えたことを他者に教え伝えるような、双方向性のある状況は学習者に「考える」ことを促します。

■ワークショップの設計

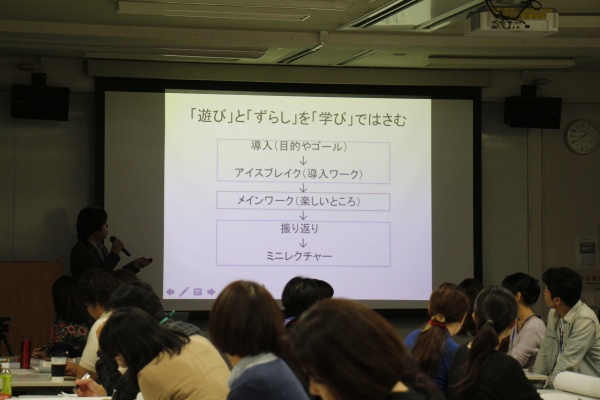

舘野さんが考案したワークショップには共通する5つのステップがあります。

ここでは舘野さんからそれぞれのステップにおいて大切なことを解説していただきました。『遊び』と「ずらし」による楽しいメインワークを、活動の目的や意味である『学び』でサンドイッチするのがポイント。参加した人が、体験を価値づけられるような設計意図が大切なんですね。

また、ワークショップの進行役にとって重要なのは『OARR(オール)を握る』こと。

活動の内容と目的を結びつけ、さらには日常生活に活かせるような態度をめざすことが、ワークショップを企画・運営するにあたって非常に重要なポイントとなります。体験したことを振り返り、その具体的な経験や反省的観察から、普段の生活でも使えるような知識の体得につなげていきます。

【午後】

■実際にワークショップの体験と、進行のポイント

まず、舘野さんの考案したワークショップ「カード de トーク いるかもこんな社会人?」を、グループごとに実際に体験してみます。

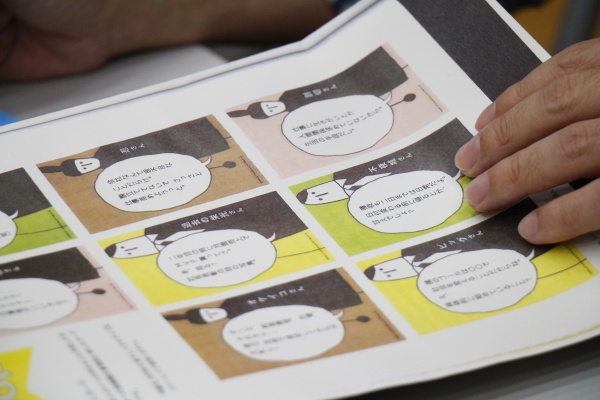

様々な社会人のキャラクターが描かれたカードは11枚。

一緒に働きたい人は?あるいは、この人と仕事するのはちょっと…なんて人は?まずは1人で考える時間をもったあとに、他人の意見と比較して、違いや共通点を発見します。

一通りカードゲームを体験した後に、舘野さんからワークショップの構造について解説。このワークでは、普段は抽象化して話す機会をなかなか持つことがない、「仕事観」を語る設計がなされています。また、ファシリテーションで重要となるのが、話し合いを設計するときの「1人で考える時間」と「グループで話し合う時間」のタイムマネジメント。個人の考えを明確にし、それぞれの立場をもって比較することはディスカッション・ワークの肝でもあります。また、1人で考える時間をしっかりもつことで、自分なりの学びを作る時間にもなるのです。そして、進行のなかで常に、参加者に目的を伝え続けること。なんども企画の意図をリマインドすることで、持ち帰ってもらいたいメッセージや、知識・態度が参加者のなかに形成されていきます。

■課題の共有

午後は、2つ目の事前課題を使ったワーク。課題のテーマは「あなたがもしワークショップをデザインするとしたら、どのようなものを作りたいと思いますか?」今日学んだことを活かし、それぞれのプランがどう発展できるか?一人ひとりが持ち寄ったアイデアについてプレゼンし、グループごとに検討します。

誰にどんな学びを得て欲しいのか。学習者に「考え方」「ものの見方」を変えるきっかけを提供するには、どんな工夫が必要か。ワークショップで伝えるのは「聞けばわかる」情報ではありません。「体験を通さなければ得られない」「モノの見方の変化」「多様な人との出会い(越境)」など、態度や価値観の問題を扱うことができるのです。

ここで有効なのが「似た構造」の体験をすること、そして「対話に仕掛け」を取り入れること。短い時間で体験できる楽しい活動と、体験してもらいたい学びが、関連づけれらるようなメインワークを考えてみる。あるいは、抽象的な思考や、今まで考えたことのなかったトピックを表現しやすくするために、カードなどのツールで導入を工夫したり。自然と多様性がでてくるような演出を設計するのが重要です。

ここで、午前中にとびラーが紹介しあった3つのワークショップについて、舘野さんから設計のポイントに関する解説。大学生に知ってもらいたい社会人や仕事の状況と、ワークショップのなかでの具体的な活動が、どう結びついていたかについて紐解いてもらいました。

ここでもう一度、ワークショップの基本構造について気づいたことを話し合いつつ、持ってきた課題のワークショップについて、再度検討してみます。何人かのとびラーに発表もしてもらいました。

■まとめ

講座の終盤には、今日のレクチャーの振り返りとまとめ、さらに補足のポイントや、実際にワークショップを実施するときにぶつかる課題などについてお話していただきました。

ワークショップのポイントは、メインワークをアイスブレイクと振り返りで挟むこと。そして学びのプロセスを楽しめる仕掛けを随所に散りばめておくことです。そして、場を進行していくファシリテーターには、参加者が十分な遊びと学びを体験するために、以下のポイントが重要です。

ワークショップを作る際は、とにかく実験してみること。最初から完璧を目指すのではなく、気づいた点を随時バージョンアップさせていく。そのために、プレ実践時の様子は記録撮影しておくと良いとのことでした。

また、ワークショップを「伝える」ことも実施にあたっては重要な課題です。企画書の書き方や広報の手段、受け入れ団体にとってのメリットを考慮して設計する等、学校の授業や講義とは異なる特性を理解してすすめることが、実現に近づく鍵となります。

最後に舘野さんから「学びの場づくりをしようと思うと、日常の過ごし方がちょっと変わります」という言葉がありました。つい夢中になって『遊んで』しまうもの、深く『学べた』と思う瞬間、そこにはどんな体験の構造があるのでしょうか。『遊び』も『学び』も、受動的な態度に収まることなく、心から楽しい・知りたいと思うと、自然とのめりこんでしまうものですよね。そんな我を忘れてしまうような豊かな体験を、学習理論の構築とともに学べる講座だったかと思います。レクチャーの最後、舘野さんが「よき学習者であってください」という言葉で締めくくられたように、よく遊び、よく学ぶ姿勢が、これからのアート・コミュニケータの活動にいかされていくことでしょう。

(とびらプロジェクト アシスタント 峰岸優香)