2017.07.28

7月27日、2017年度1回目の「ミュージアム・トリップ」が行われました。「ミュージアム・トリップ」とは、さまざまな状況にあるこどもたちがアート・コミュニケータ(以下とびラー)と共にミュージアムを楽しむインクルーシブ・プログラム。児童養護施設や経済的に困難な家庭のこどもを支援する団体、海外にルーツをもつこどもを支援する団体など、各分野に専門的に取り組む方々と連携し、2016年度より実施しています。

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.07.24

7月24、鑑賞実践講座②の2回目が始まりました。前回のことを振り返りつつ、よりワークをこなしてファシリテーションの基礎を固めていきます。

======================

★鑑賞実践講座 第2回目

「ファシリテーション基礎②」

7月24日(月)9:30 – 16:30

講師:三ツ木紀英さん(NPO法人ARDA)

今日の流れ

◯三ツ木さんによるレクチャー:美的発達段階について

◯「きく&応答する」ワーク

◯三ツ木さんによる対話型鑑賞体験×2作品

◯ミニグループでファシリ体験

◯コーチング(リフレクションの仕方について)

======================

★今日のハイライト:2日目はより深く!みっちりと!

2日目を迎え、ファシリテーションについて、より深い内容へと進みました。

<きく&応答するワーク>

◯全体ふりかえりで出ていたこと:

・「話し出しやすい場づくり」は、意外にも体を使ったものがある

・話しているときに「きく」のは、実は言葉だけではなく、話しているときの表情や体の動きも重要

<三ツ木紀英さんからファシリテーションのポイントのおさらい>

<ひたすらミニ実践!!>

<コーチングについて>

とびラーがファシリテーションに挑戦!!

最後はNPO法人 ARDAに所属する、1期とびラーの越川さんに再び「コーチ役」として登場していただきました。

とびラーのファシリテーションをふりかえりながら、どんな対話の場だったのかをみんなと共有する司会進行&内容をきちんと伝える役割の人です。

以上です!

この2日間の内容をふまえて、いよいよ実践に入って行きます。

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.07.17

7月17日、鑑賞実践講座②がスタートしました。テーマはずばり「ファシリテーション基礎」。とびラーたちが様々な鑑賞者とかかわっていくための心構えを、実践を通しながら作っていきます。

======================

★鑑賞実践講座 第2回目

「ファシリテーション基礎①」

7月17日(月祝)9:30 – 16:30

講師:三ツ木紀英さん(NPO法人ARDA)

今日の流れ

◯河野さんによるアイスブレイク

◯ARDAによるカードゲーム

◯三ツ木さんによる対話型鑑賞体験×2作品

◯三ツ木さんによるレクチャー:VTSの成り立ちについて

◯ミニグループでファシリ体験

======================

★今日のハイライト:三ツ木紀英さん初登場!

長い1日となった「ファシリテーション基礎①」。

みなさんの充実した表情から、たくさんの学びを得ていただいたことを感じ取ることができました。

◯講師さんによるアイスブレイク

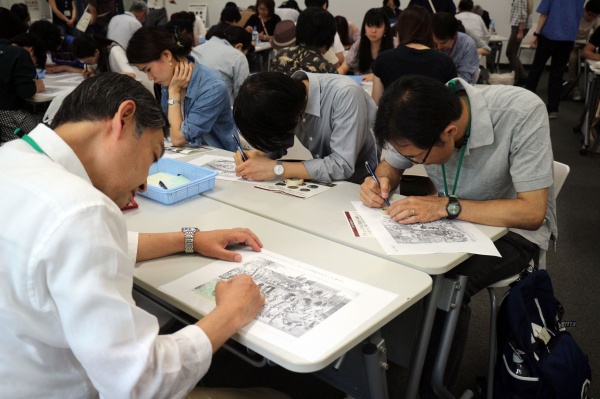

河野祐美さん(東京都美術館 学芸員)による、漫画を使ったアイスブレイク。このワークを通して、みんなが見ている一つのものでも、全然違う考え方があることを実感していただけたかと思います。

◯NPO法人 ARDAのメンバーによるカードゲーム

ARDAのメンバーの中には、開扉(かいぴ)したアート・コミュニケータのみなさんも何人か活動しています。そのみなさんが活躍している様子も見ることができて、刺激を受けたとびラーもいたのでは・・・?

体験するグループと、観察するグループと2つに分かれて行い、それぞれの立場からの気づきを全体で共有しました。

◯三ツ木紀英さんによる対話型鑑賞体験

・レクチャー:VTSの3つの質問と7つのポイント

◯ミニグループでファシリ体験!

ファシリ4分+ふりかえり5分+全体共有6分=15分ラウンドを4回実施しました。

・全体で質問&共有

以上です!

実践のワークが盛り込まれるなど本格的になってきた鑑賞実践講座、ファシリテーターとは何かを体験を通すことでますます深めることができました。

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.07.09

アクセス実践講座1回目からつづくこれらのレクチャーを通して、とびラーがこの夏つくりあげていくのがMuseum Startあいうえの「ミュージアム・トリップ」のプログラム。こどもたちを取り巻く社会のことや、さまざまな現場で起こっていること、実践されている取り組みについて学び、とびらプロジェクトでの活動に活かしていきます。

2017.07.08

7月8日(土)、新規とびラーに向けた基礎講座の番外編を開催しました。

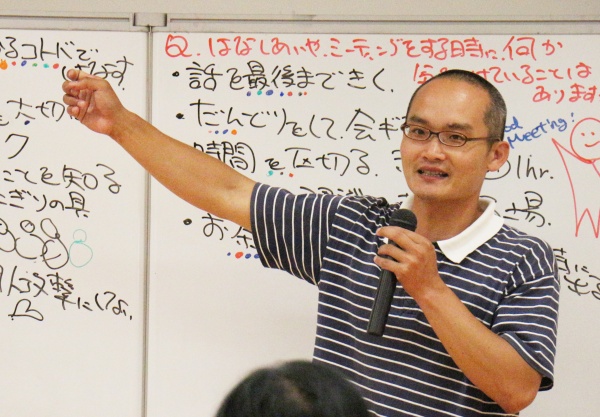

今回の講師はミーティング・ファシリテーターの青木将幸さん。テーマは「Good Meeting」ーよい会議、よい話し合いとは?を考え、実践していくための内容です。

午前はそれぞれの経験から「よい話し合いにするためのポイント」をひもとき、午後はグループごとにテーマを決め、実際に話し合いを実践することで、1日を通して「会議」への取り組み方を考えていきます。

学校や会社、家族のなかなど、日常生活におけるさまざまな場所で行われる「話し合い」。その質や内容は多岐にわたりますが、意見を交換・共有して物事をすすめていくプロセスは、社会生活の基盤であるといえるでしょう。とびらプロジェクトでも「とびラボ」をすすめるミーティングが、とびラーにとって重要な話し合いの場となっています。

青木さんの自己紹介や、それにまつわる質問から講座はスタート。明るく気さくな雰囲気のある青木さんのトークに場が和みます。

まず最初にホワイトボードの片隅に書かれたのは「質問・発言 いつでも歓迎!」の文字。この一言がいつでも目の片隅に入るようにすることで、わからないことの聞きづらさを軽減してくれます。『ひとりが「聞きたい」と思っていることは、この部屋のみんなが「聞きたい」と思っていることかもしれません』と、青木さん。

そしてさっそく、本日最初の話し合いに入っていきます。3人組をつくって話すテーマは、「普段のミーティングや会議、話し合いで気をつけていることはありますか?」という問いかけ。

『気軽なおしゃべりや雑談も交えながらでOK!』と青木さん。話が脱線したり、思わぬ展開になったとしても、それによって新しい発見ができたり、相手の意外な面を知ることもあります。10分くらいの時間をかけ、それぞれの経験を振り返りながら、さまざまな話し合いの状況について考えていきます。

それぞれの話し合いのなかで出てきた工夫には、たとえばこんなものがありました。

・できるだけ相手の話を最後まできく

・相手の話を否定しないできく

・ひとりでしゃべりすぎない

・先に自分の意見を言ってから他の人に意見をきいてみる

・段取りをつくって会議にのぞむ

・会議の時間を区切る、示す

・会議は認識を共有する場所にする

・その場にいる人がわかる言葉で話す

・新しくきた人や日の浅い仲間も大切にする

・アイスブレイクをする

・反対意見を述べるときの言い方に注意する

・板書をする

・盛り上がってきても、客観的な目を持つようにする

・全員に意見をきく

・お茶やお菓子がある環境にする

これらの観点に、青木さんがひとつひとつその良さと抱え得るリスクについて言及しながら、フィードバックしていきます。そしてこの共有を通して、それぞれがもつ「よい会議」のイメージを具体的に広げていきます。

ここで一度質疑応答をはさみ、午前の部のまとめへ。

青木さんによると、話し合いには「共有→拡散→混沌→収束」の4つの段階があり、この全体像を意識することで、会議がうまく扱えるようになっていくのだそうです。それぞれの段階を十分に深め、合意をとってすすめていくことが、よい会議のキーになっていくのだとか。

さて、お昼休みをはさみ、いよいよ午後の部では話し合いの実践です。お昼休憩のあいだに、午前中に出てきた「話し合いで気をつけていること」の項目に対して、「実践してみたい」と思ったものにしるしをつける、というワークがありました。これによって、講座に参加している人の価値観が見えてきます。

さあ、さっそく会議・・・の前に。

みんなで体を動かしながらできる、アイスブレイクをいくつかやってみます。アイスとは初めてあった人との間に生じる緊張状態のこと。これをほぐしていくことで、より話しやすい、参加しやすい場づくりが生まれていきます。

まずはファシリテーターの動作に合わせて手を叩く方法。誰でも簡単に参加でき、他の人と一体感や共感を得られるのがアイスブレイクの面白さです。

次は「キャッチ」、手を使ったゲームです。数人で円になり、片手の指を隣の人の手の上におきます。ファシリテーターが「キャッチ」と言ったら開いている手で隣の人の指を掴もうとしますが、自分の指は捕まらないように上に逃す、というルール。不意に「キャッチ!」の言葉がかかるので一瞬の気も抜けません。

今度は全員で大きな円をつくり、先ほどのルールを応用して全員で「キャッチ」をやってみます。

ひとしきり盛り上がって、場がなごんできたところで、7〜8人のグループに分かれて、いざ話し合いの場づくりへ。ちなみにグループの分け方は、「好きなおにぎりの具」で決めました。

今日の話し合いは2部構成。まず15分間で「どんなことをテーマに話すか?」の課題設定を決めていきます。そして次の30分間で、そのテーマの内容に関して話し合います。

ミーティングのスタイル(椅子や机の置き方、議事録の取り方)も各グループで設定します。持ち寄りのお菓子コーナーも充実!日常的なテーマから深刻な話題まで、多様な話し合いが展開されました。

午前中にあがった観点や、よい会議にするための心がけを意識しながら、話し合いをすすめていきます。

限られた時間のなかでどれだけの進度があったかを振り返り、最後に「自分にとってよい話し合いだったかどうか」を腕のあげ具合で表示。今日の講座全体をふりかえり、どんなことが起きていたか、これから活かせる視点があったかを探ります。

最後に講座のなかで生まれた疑問から、青木さんと質疑応答のセッションをして終了。

午後の部のまとめでは、青木さんが「よい会議、よい話し合いに出会うと、参加している人は自然と元気な様子になる。いきいきと話す姿になっていく」とおっしゃっていました。

生活のさまざまな場面であらわれる「話し合い」に、新たな視点を持って取り組める講座となりました。

これからも「よい話し合い」を模索しながら、その場づくりを考え、実践しつづけていくことが、アート・コミュニケータの活動を支えていくでしょう。

(とびらプロジェクト・アシスタント 峰岸優香)

2017.07.02

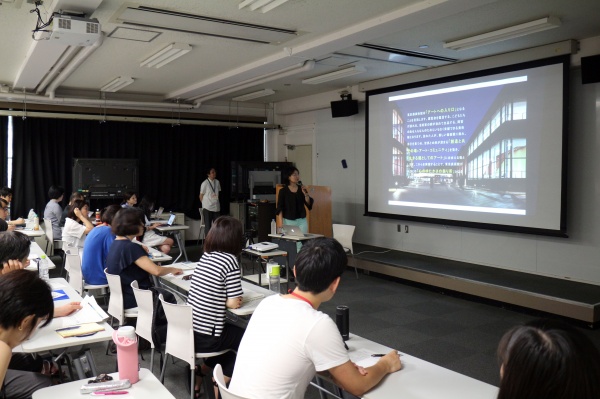

2017年度のアクセス実践講座が始まりました。

内容の概略をここでご紹介します。

まずは、伊藤さんから、講座の目的や関連するプログラムの「障害者のある方のための特別鑑賞会」と「ミュージアム・トリップ」についてのプログラム説明がありました。

【前半】

つぎに、東京都美術館の稲庭さんから「ミュージアムにおける社会包摂的活動」と題してお話がありました。

「ミュージアムにおける社会包摂的活動」稲庭彩和子(東京都美術館)

今、美術館には、社会包摂的機能、多様性を保つ場としての機能が求められています。東京都美術館がリニューアルを行なった際には、21世紀の美術館に求められる役割をプラスしました(ご参考:東京都美術館「使命と4つの役割」)。常にミッションに立ち返りながら、活動を行なっていくことになります。

●「教育普及」から「関わり合い(Engagement)」へ

美術館では「教育普及」活動と呼ばれる活動があります。作品の情報をわかりやすく伝えたり、美術館の持つコンテンツを教育的に扱ったり、普及する活動です。今現在、美術館と社会との回路を考えた時に、学校との連携などの教育活動(Education)や、作品を介してそれぞれの人の主体的な学び(Learning)を誘発するようなワークショップなどが増えていきました。そして、2000年代になってよく使われるのは、美術館を社会参加の場と考え、社会参加を促す「関わり合い(Engagement)」を誘発する活動です。では、ミュージアムは、公的機関、もしくは公共空間として「関わり合い」をどのように作っていかれる可能性があるのでしょうか。

人間は社会的動物なので、一人では生きていけません。人との関わり合いが丁度よく充実することは、その人の幸福度に密接に関係しているといわれています。ミュージアムでは、人と人が関わる回路を増やしていくために作品を介した「対話(Dialogue)」が起こしていくことが考えられたり、そうした関わり合いを増やしていくことで、人をケアしていく機能にも関心が集まっています。

●「ケアをする」

美術館の展示企画することを「キュレーション」するといったりしますが「キュレーション」の語源は、ラテン語の「curare」にあります。意味は、対象について「ケアをする(take care)」ことです。「大事にする」「大切に見守り育む」という意味を含みますが、つまるところ、ものを大事に次の世代に渡していく役割が美術館にはあります。「ものをケアする」というと、物理的なケアを考えますが、その作品が持つソフトの部分がともにケアされる必要があります。つまり、美術館は作品ををハード的にもソフト的にもケアする施設なわけです。ケアが行き届いた公的空間において、作品と鑑賞者の間にケアの往還が起こることにつながります。

●他者の世界と自己の世界をケアする

美術館で作品を鑑賞すると、日常のことを忘れて作品を見る時間が訪れます。その時、自分と誰かとの対話が始まったり、自己の内面との対話が始まります。対話をしていくうちに、自分と他者がそれぞれ異なる存在でありながら、自らの一部として他者を感じる感覚(相互主観性、共同的な主観性)が生まれます。それぞれ人は個別のアイディアがありますが、絵を何人かで見ていくときに、色々な人の意見があって、聞いていくうちに、違うけれども生まれてくる共同的な主観性が、私たちに安定感を与えるのです。共同的主観性は、社会で平和な関わり方を作っていく時に大切だといわれています。

●ミュージアムの非日常性

ミュージアムは、今自分がいる時間と場所から解放され、過去と現在を行き来できる場所になりうる可能性がある場所です。時間と場所から解放されることは、今の現代社会の社会的尺度や差異がいったんゼロにされて、もう一度考え直せる場所(社会的包摂の場)としての特性があります。

●ミュージアムでの社会包摂的活動:海外の事例

・Meet ME MoMA(アメリカ)

アルツハイマーの方と家族のためのプログラム

美術館と医療機関の連携

・House of memories(イギリス)

地域博物館での「ハンドリング・オブジェクト(触れる収蔵品)」

貸出可能な収蔵品を、介護士の人たちが高齢者に触ったりしながら、回想法によって成果を出している。4000人の介護士が参加し、介護施設で活動している。

・ホームレスへの働きかけ(イギリス)

・Met Escapes(アメリカ)

庭園の美しい美術館で、認知症の方たちが五感を刺激するようなプログラムを行い、展示室で鑑賞を行う。一番の効果は、作品や中立的な立場のファシリテーターを媒介に、同じ病を持つ患者やその介護者、といった問題を共有できる人々との関わりができた。作品を見て対話をすることが、社会への参加となっている。

●とびらプロジェクトでの実践

・障害のある方のための特別鑑賞会

ー「アクセシビリティー調査報告書」

・Museum Start あいうえの

・のびのびゆったりワークショップ(平成25年度)

・ミュージアム・トリップ

2017.06.26

いよいよ、とびラーにとって2017年度の鑑賞実践講座がスタートしました。以下、講座の概要となります。

======================

★鑑賞実践講座 第1回目

6月26日(月)13:30 – 16:30

今日の流れ

◯ガイダンス① 1年間の流れ

◯稲庭さんによるレクチャー<作品を介して行うこのような活動はどこへ向かうのか〜自分が場づくりをする立場で見る〜>

◯ガイダンス② 年間課題・キクミル会について

======================

◯ガイダンス① 1年間の流れ(鈴木より)

・シラバスにもとづき紹介

◯講師によるレクチャー

・稲庭彩和子さん(東京都美術館 学芸員)の自己紹介:このお仕事をはじめたきっかけ

・これからの仲間同士で自己紹介

とびラー:わたしがアート・コミュニケータになった理由(ワケ)/DOOR受講者:わたしが鑑賞実践講座を選択した理由

・鑑賞実践講座のねらい

・3つの映像視聴

「場をつくる」という視点で、3つの鑑賞プログラムの映像を見ていただきました。

それぞれのプログラムの特性やつくり方、練られ方、アプローチの違いや共通点について学ぶ機会となりました。

ーーーー

①慶応幼稚舎の音声ガイド作成(2012年度スクールプログラム)

②ティーンズ学芸員(2013年度「Museum Start あいうえの」プログラム)

>3人組で感想をシェア

ーーーー

ーーーー

③鎌倉の立てる像たち(2009年度 神奈川県立近代美術館と学校との連携プログラム)

>3人組で感想をシェア

ーーーー

・全体の質問コーナー

◯ガイダンス② 学び合い実践のサイクル

・年間課題

・実践プログラムの紹介:「あいうえの学校」と「キクミル会」について

◯ふりかえり

・今日の気づきを一言メモ

ガイダンスはメンバー全員の学びへのいい気が高まり、良い充足感の中終了しました。今年の鑑賞実践講座もより良い学びの場となるような期待感がメンバー同士にも伝わってきました。

充実した学びの場となるよう、とびラー、スタッフともに1年間の講座を走りきっていきましょう!

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.06.25

4月から7月にかけて東京都美術館にて開催された、「ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル『バベルの塔』展」。

そのタイトル通り、展覧会の目玉はブリューゲルの最高傑作『バベルの塔』でしたが、実は、ブリューゲルには、油彩画の前に版画の下絵作家としての経歴がありました。

彼が下絵を描き始めた当時、ネーデルラントでは、16世紀に活躍したヒエロニムス・ボスの画風をまねた「ボス・リバイバル」旋風が起こっており、ブリューゲルも世の風潮に応じてボスの画風、つまり、いわゆる「不可思議なモンスター達が登場する世界」が多数描かれていました。

6月25日(日)に行ったワークショップは、ブリューゲルの絵の中に描かれたモンスターをよく見て、その世界観に触れ、さまざまな素材や廃材でと保護者と子供のそれぞれがオリジナル・モンスターを制作するというプログラムです。

ワークショップ開催当日は、あいにくの雨。

それでも、展示会期終了が迫った日曜日ということもあり、多くの方が「ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル『バベルの塔』展」を観に来館されていました。

東京都美術館の入口へ向かうと真っ黒な衣裳を身にまとい、不可思議な帽子をかぶった人々(とびラ―)が迎え入れてくれます。笑顔の人もいるけれど、どこか怪しげな雰囲気。

ワークショップ会場の受付に行くと、何やら手のひらサイズの封筒を手渡されます。

「絶対に開けないでね」と言われると、余計に中身が気になります。

ところが、部屋の中に入ると、それ以上に子供達の心を鷲づかみにするものがありました。

2017.06.24

基礎講座第6回のテーマは、「作品に立ち返ろう(全員集合)」です。

番外編を除くと、基礎講座の最終回になります。

前回の基礎講座は、「ミュージアムの特性を活かしたプログラムづくり」でしたが、今回は、実際に行われたプログラム(イロイロとび缶バッジ「ブリューゲルの版画を体験しよう〜なぞって彩る不思議な世界〜」6/11開催)をもとに、作品を介したプログラムづくりを考えていきます。

【午前】

まずは、稲庭さん、伊藤さんから、今日の主旨が説明されます。そこでは、バベルの塔展に足を運び、ブリューゲルの版画作品をよく鑑賞するようにというミッションが出されました。

鑑賞を終えたとびラーは、講義室に戻ってきます。そこで待ち構えているのが、缶バッジメンバーのとびラーです。他のとびラーには内緒で、集まってもらいました。缶バッジメンバーは、プログラム実施日と同じように、看板を持ち、チラシを配ります。

事情がつかめないとびラーが向かった講義室では、次のプロセスに沿って、缶バッジづくりが行われます。

①図版を選ぶ、②台紙を選ぶ、③トレースする(色づけ)、④丸くカットしてバッジにする、⑤作り終わったら体験ふりかえりシートにコメントを書く。

80人程のとびラーが静かに集中して、トレースする様子は壮観です。

【午後】

・缶バッジづくりの体験をふりかえる。

お昼休みを挟んで、午後からは、缶バッジづくりの体験を全員でふりかえります。まずは、各テーブルに置かれたバッジとコメントシートを、みんなで見て回っていきます。

・缶バッジプログラムをふりかえる:構想から実施まで

伊藤さん、稲庭さんが、缶バッジメンバーのお二人にインタビューやコメントをしながら、缶バッジづくりの体験をふりかえっていきます。

缶バッジづくりは、参加者にとってハードルの低さがあること、「つくる」プロセスは、実は「鑑賞する」ことにつながっていることが指摘されます。

・缶バッジ企画の変遷

当初のコンセプトは、バベルの住人になろうというものでした。試行錯誤する中で、「なぜ3cmの缶バッジにするのか、ポストカードでもいいのではないか」といった問いに向き合うことになったそうです。伊藤さんから、今回の企画段階で良かったことは、実際に手を動かしてみたことだという指摘がありました。

実際に作ってみることで、正しい方向に進んでいるのか、「もの」でコミュニケーションをとることができたのではないかという指摘です。

試作は、主に3段階に分かれていたことが明らかになりました。

第1段階では、台紙にバベルの塔が事前に描かれており、「参加者が能動的に関わる余地がない」ものでした。

第2段階では、企画側がクオリティコントロールをすることで、それなりに見える状態です。

ただ、第2段階でも、プログラムとして実現できるかは未定でした。そこで、メンバーは、3cmの缶バッジの中に、どう体験を持ち帰ってもらうか、フラットな発想に戻り、モチーフをバベルの塔から版画にすることへと発想を変えます。

第3段階では、参加者が能動的に入れる余地ができ、ある程度みんなできる状態になりました。自分の少し上を体験できる回路がつくられた状態です。この状態は、ヴィゴツキーの「最近接発達領域」という考え方にもつながるそうです。

伊藤さんからは、「缶バッジをつくっている本人は、第3段階の構造には気づかないけれど、体験を自分のものとして獲得して帰って行けるのが良い」とのコメントがありました。以上のプロセスは、企画書だけでは生まれないものでした。具体的につくって、議論を深めていく大切さが、他のとびラーにも伝わったかもしれません。

・とびらプロジェクトで大切にしたいこと

伊藤さんから、「4月〜6月までどうでしたか?」という問いかけと共に、あらためて大切にしたいことが2つの映像と共に、再確認されます。

1つ目の映像が、トム・ウージェックの「マシュマロチャレンジ:塔を建て、チームを作る」です。

この映像と共に、パレートの法則(「80%=20%の法則」)が紹介されます。パレートの法則とは、80%の成果は、20%の活動エネルギーよって生まれるという考え方です。プロジェクトのプロセスに当てはめると、「創造的成果」が問われる期間に、小さく早く、数多く、トライアンドエラーをすると、プロジェクトが前に進みます。残りの20%の成果は、「生産的成果」が問われる期間で、プロジェクトの精度を高めることが求められます。「完璧な計画を立てるより、良質な失敗をしよう」ということが、この映像からは伝わってきます。

4月から6月にかけて実施された「とびラボ」の回数は、100回(内訳は、ミーティング回数が89回、実施プログラムが11回)でした。

2つ目の映像は、デレク・シヴァーズの「ムーブメントの起こし方」です。

この映像からは、「牽引力のあるリーダー」より、「最初のフォロアー(伴走者)」が大切であることが見てとれます。

とびらプロジェクトでも、「話し方」よりも「きき方(きく力)」を大切にし、「活動することこそ、参加すること」ではありません。「見守る」ことも大切な参加であり、「見守る目」という余白を大切にしたいのです。

とびラー専用掲示板とホワイトボードを、じっくりと見てください。映像に出てくる裸踊りをしているような人がいるはずです。誰も見てくれていないと、踊り続けられません。2割の人が活躍するには、見守る8割のオーディエンスが必要です。「2割の活動者しかいない」より、「8割のオーディエンスがいる」ことを、プロジェクトの中では大切にしていきたいです。見てくれている人たちがいるのを、確認する、見る/見守ることが、プロジェクトのエネルギーになっていきます。

・改めてみんなで確認したいこと

「ボランティア」ではなく、「アートコミュニケータ」

「サポーター」ではなく、「プレイヤー」

「役割や曜日ごとのグループ活動、活動内容が決められている」のではなく、「この指とまれ式&そこにいる人が全て式の活動」

「ずっと続くor意思とは関わりなく終わる」のではなく、「終わりを最初にデザインする」

「反省会」ではなく、「振り返り(リフレクション)」

「やっと基礎講座が終わった」ではなく、「さぁ、今日から本番だ」

・「Museum Startあいうえの」について

講座の最後に、稲庭さんから、新しくなったパンフレットを参照しながら、5年目を迎える「Museum Startあいうえの」についての紹介がありました。

7月からは、「Museum Startあいうえの」の活動も本格的に始まっていきます。とびラーも、実践の中で、ワークショップの形、構造を経験していくことになります。

(東京藝術大学美術学部 特任研究員 菅井薫)