2017.06.18

【日時】2017年6月18日(日)13:30~16:00

【会場】東京都美術館アートスタディルーム、東京藝術大学COI拠点

「アート筆談deコミュニケーション」と題して、「バベルの塔」展でトライアル開催しました。「バベルの塔」にまつわる、旧約聖書の「創世記」の物語――言葉(言語)が異なることで、コミュニケーション手段として使えなくなり、人々は大混乱に陥った――でのエピソードに対して、「言葉だけに頼らないコミュニケーション」を探求しました。

参加者は、とびラーと、さまざまな国籍の耳の聞こえない方たちです。

ワークショップの目的は、言語や文化の違いがある耳の聞こえない人たちと、言葉でコミュニケーションが取れないという状況下で、作品を通して一緒に絵を描くことで生まれる人とのコミュニケーションの取り方、自分の人との距離の取り方の傾向などを発見することです。また、言葉以外の方法で、コミュニケーションし、ひとつになる体験をすることで、言葉が違ってもコミュニケーションが成立すること、言葉とコミュニケーションは全くイコールではないことなどについて深く考えるきっかけになるように構成しました。

まずは、挨拶とワークショップの概要説明を行います。耳の聞こえない方とのコミュニケーション方法について、紹介をしていきます。※手話通訳と要約パソコンの文字支援付き。

【アイスブレイク】

①「塔」のイメージを表現しよう

さまざまな塔の写真(エッフェル塔・モンサンミッシェル・太陽の塔など)の中から1つの塔を各自選んでもらい、体で表現してもらいます。グループメンバーが一斉に実施し、順番に何の塔を表現したのか当てていきます。

②サインネームをつけよう

2人組になり、白い紙に相手の似顔絵を描いてもらいます。可能な範囲でパッとひらめいた印象や、こんな名前のイメージというものも書いてもらいます。そして、参加者それぞれに「サインネーム(ニックネーム)」をつけます。「サインネーム」とは、手話で表現するそれぞれの方のニックネームのことです。

③東京芸術大学COI拠点「立体バベルの塔」へ移動し、作品鑑賞

鑑賞時は、筆談を使ってコミュニケーションをします。

④2つのメインワーク「みんなのバベル」

アートスタディルームに戻り、ワークの説明をします。

各自で「バベルの塔」に住むとしたら、どこにどんな部屋に住みたいかを考えてもらい、A3サイズの紙に自由に書いてもらいます。それを、グループ内で共有してもらいます。パステルなどの画材、A3用紙と模造紙を使って表現します。

次に、グループで1枚の白い大きな紙に協力してバベルの塔の完成図をイメージし描いていきます。そこでは、1枚の絵を協力して完成していくためには、十分なコミュニケ―ションを取る必要が出てきます。描き方のルールなどは各グループ自由です。ここでは、手話通訳は行いませんでした。

それぞれのグループが、それぞれの方法で、コミュニケーションをとりながら、ワークを完成させていきました。耳の聞こえない人がとびラーに手話を教えたり、耳の聞こえない方々のリードでワークが進んで行っているようにも見えました。

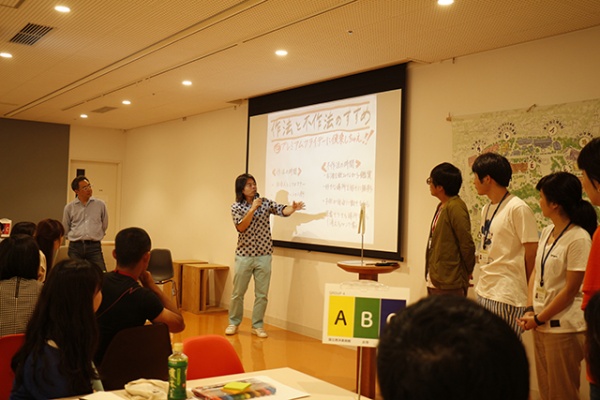

⑤グループごとに作成した「作品」を発表しよう

「作品」をグループごとに、発表します。どんなルールで描いたか、各グループ内で生まれた印象的なコミュニケーションなども発表してもらいます(手話通訳つき)。

⑥最後の全体写真

ご協力くださった耳の聞こえない参加者のみなさま、スタッフ、とびラー、

ありがとうございました。

執筆者:瀬戸口裕子(とびラー・アートコミュニケータ)

2017.06.17

「こどもと美術館に行きたいけど、一緒に楽しめるか不安だな」あるいは、「美術館って敷居が高そうだから、家族のお出かけ先としてちょっとね」と思っているパパの皆さま。この企画は、子育てをきっかけに大人達にも美術館を楽しんでもらいたい、美術館をパパとコ(こども)のお出かけ先にしてほしい、というとびラーの思いから始まったのが、「パパトコはじめてミュージアム」というプログラムです。

6月17日、よく晴れた土曜日の午前中に開催しました。今回は、東京都美術館で開催中の「ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル『バベルの塔』展」を鑑賞し、作品を見た感想やイメージからパパとこどもで一緒に絵本をつくり、その発表をしました。4組のパパとこどもが参加しました。

最初は、とびラーから企画の目的と流れの説明です。説明を聞くパパ達の真剣な表情に、とびラーの気も引き締まります。

次に、参加者の方々ととびラーがそれぞれ簡単に自己紹介をしました。「パパとこどもだけで外に遊びに行くことがあまりない」「初めてこどもと美術館に来た」というコメントがありました。

自己紹介も終わり、さぁ展示室へ!・・・とはならないのが、このプログラムの特徴です。まずは、ここで楽しい予習。展示されている作品から、とびラーが事前に選んだ10点の作品を紙芝居で紹介しながら、こども達に問いかけます。「この中の誰が好き?」「この人は何を持っているのかな?」自己紹介の時は恥ずかしがっていたこども達でしたが、とびラーからの問いかけに応えるように、次第にそれぞれの考えを言ってくれるようになりました。やり取りを聞いていたパパや、とびラーが「よく見ている!」と感心したり、「そんな風に見えるの!」と驚く場面も沢山ありました。

表と裏の両面に絵が描かれている作品もあります。本物の作品と同じ様に、紙芝居の両面に絵を貼って紹介してみました。裏面の絵を見られるのはこども達だけ!「何があるかな?」の問いかけに、こども達が「お茶をいれるもの」「カーテン」と答えてくれますが、パパ達には絵が見えないので何が何やら。どんな絵かは、展示室でこども達に教えてもらうことにしました。

紙芝居が終わったら、とくに「本物を見たい」と思った作品を数枚選んでもらいます。以上で予習完了!親子4組それぞれにとびラーがつき、展示室へ移動します。

見えにくいところではパパがこどもを抱っこしたり、作品をみるこどものちょっと後ろでパパは鑑賞したりと、沢山の人がいる中でも思い思いに時間を過ごしてくださっていました。

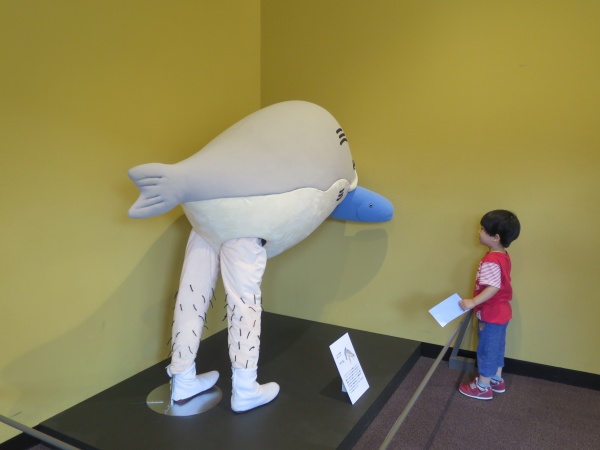

作品を見た後は、「バベルの塔」展のマスコットキャラクター「タラ夫」にご挨拶。

休憩後、絵本づくりスタートです。パパとこども達で鑑賞を振り返り、選んだ作品にお話や感想をつけて、アルバム形式の絵本をつくっていきます。パパやとびラーにお話や感想を伝える子、お絵かきをする子、作品を台紙に貼ってお手伝いする子、とそれぞれのペースで絵本が出来上がっていきました。

さぁ、最後はみんなの前で絵本の内容を発表する時間です。この頃になると、こども達も場の雰囲気に慣れたのかとびラーと遊んだりしていたのですが、みんなの前で発表となるとパパの後ろでモジモジ。けれど、一緒につくった絵本を紹介するように、ずっとパパと一緒にみんなの前にいてくれましたよ。

参加いただいたパパ達からは、「紙芝居でみた作品は展示室でもしっかりみていたので、紙芝居で予習をして本物を鑑賞するという流れはいいと思った。」「2人だけで美術館に来ても集中力が続かないが、とびラーにも一緒についてきてもらえるので安心だった。」「鑑賞した作品で絵本をつくるのはいいアイデア。夏休みで旅行等出かけた時に、同じように絵本をつくりたいと思った。」との感想をいただきました。皆さん、貴重な休日に「パパトコはじめてミュージアム」に参加してくださり、本当にありがとうございました!

私達とびラーもパパとこども達に教えてもらったことが沢山あり、楽しくも学びの多い、充実した時間を過ごさせていただきました。今回得た気づきを活かし、次回はよりブラッシュアップさせた形で開催できたらと思います。また、色々なお話に出会えたらいいな!

執筆:藤田まり(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびらプロジェクトに参加して一年目の、新米とびラーです。今後も、アートを介して多くの方と素敵な時間を過ごしていきたいです。よろしくお願いします。

2017.06.11

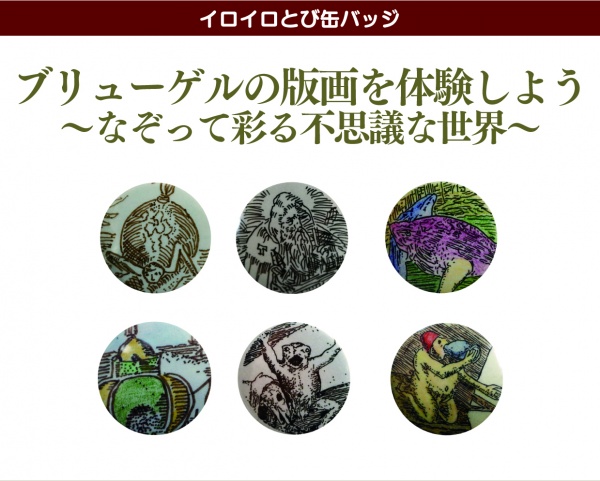

ワークショップ「イロイロとび缶バッジ『ブリューゲルの版画を体験しよう!~なぞって彩る不思議な世界~』」を実施しました。

——————————————————————————————

ブリューゲルが版画で描いた不思議な世界。彼の筆跡をなぞってたどっていろどって…。あなただけの世界をバッジにして持ち帰りましょう!

日時 2017年6月11日(日)11:00~15:30

会場 東京都美術館 交流棟2Fアートスタディルーム

——————————————————————————————

「バベルの塔展」の展示室と離れた場所で実施しているため、まずは展示室を見終えたみなさんに、とびラーがワークショップの実施をご案内します。

そして、とびラーと一緒にアートスタディルームへ向かいます。

道すがら、先ほど見てきた展示作品へのホットなご感想をたくさん伺うことができました。

「都美にはよく来るけど、アートスタディルームに入るのは初めて!」と楽しみにしてくださる方も。

アートスタディルームに着いたら、まずは缶バッジにする作品を選びます。

ここでブリューゲルの版画8点を改めて見ていただき、「切り取って缶バッジにして持ち帰りたい!」と思うモチーフを選びます。

缶バッジサイズの円形の台紙をあててみながら、どの作品にしようか楽しそうに悩む方がたくさんいらっしゃいました。

「こんなおもしろいキャラクターがいたなんて気づかなかった!」と改めて発見が生まれる場面でもありました。

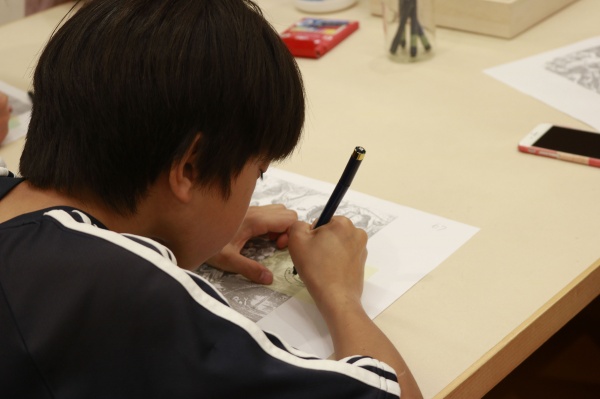

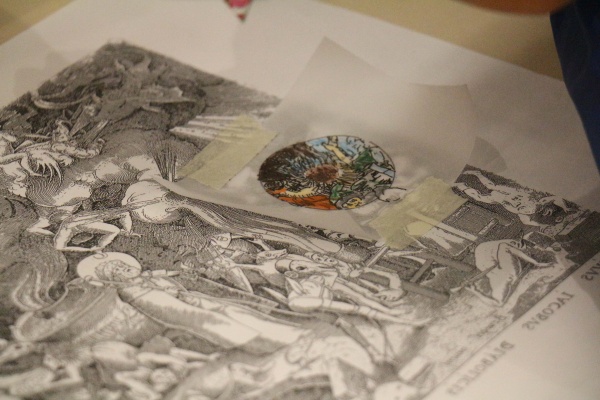

バッジにする作品を選んだら、とびラーから作品がコピーされた紙を受け取ります。

「あれ?これ違う絵なんじゃない?」と声をあげる方も。

そうです。これは、ただのコピーではありません。

本物の作品と左右が反転しています。

今、私たちが見ているブリューゲルの版画作品と、彼が実際に描いた原画は左右が逆になっています。

この左右反転したコピーにトレーシングペーパーを重ねて、気に入った部分をなぞって描いて、自分の想像する色を塗って、最後にトレーシングペーパーを裏返して作品と同じ向きにして缶バッジにする、というのが今回のワークショップです。

なぞり描きをする工程で、ブリューゲルの版画の緻密さに改めて触れ、線の細かな違いなどに気がつき、教えてくださる方もいらっしゃいました。

小さいお子さんからご年配の方まで、皆さんこの工程では、特に集中して「シーン」となって取り組んでいました。

なぞり描きを終えたら、次は彩色です。

自分の想像で、白黒の版画の世界に色をつけていきます。

ここでは、皆さんご一緒に来られた方と、たくさんの色鉛筆を前に、楽しそうにお話をしながら彩色をされていました。

同じモチーフでも、それぞれの選ぶ色で、全く違った雰囲気の作品に仕上がります。

さて、色塗りを終えたら、ついに缶バッジにします。

とびラーが、トレーシングペーパーを円形にカットし、それを反転させて缶バッジに仕上げます。

描き終えてここまで来た方のお顔は、なんだか達成感に満ちています。

そして、ついに出来上がり。

世界にひとつのオリジナルの缶バッジです。

よろしければご感想を・・・とお声かけしたところ、こんなにたくさん集まりました!

バッジ作りで火がついた創作熱が、この感想記入の場にも表れているようでした。

私たちとびラーにとっての嬉しい言葉もたくさんありました。

でも、どんな言葉よりも嬉しかったのは、できあがった缶バッジをお互いに見せ合ったり、服やかばんにさっそくつけたりする時の皆さんの笑顔でした。

展示室から離れたアートスタディルームでの実施でしたが、小さいお子さんからご年配の方まで、225名もの方が足を運んで参加してくださいました。

今回のワークショップが、「オリジナルの缶バッジを作って持ち帰れる」だけでなく、参加された方それぞれにとって、何か新しい気づきを得られるきっかけになっていたらいいなと思います。

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

執筆者:服部美香(とびラー・アートコミュニケータ)

2017.06.10

6月初旬、快晴の土曜日、とびらプロジェクトの6期生を対象に基礎講座の第5回目が開催されました。

今回は普段の活動拠点である東京都美術館から、上野公園の様々なところに出向いてリサーチし、各所で発見した魅力をもとにプログラムを組み立てる、二部構成のワークです。

___________

◉本日の流れ

10:30-11:00 くじびきでグループわけ、活動についての説明

11:00-12:30 グループワーク①グループごとに上野公園内の各場所をリサーチ

12:30-14:00 グループワーク②上野公園の魅力を活かしたプログラムをつくる

14:00-15:25 成果のプレゼンテーションと講評

15:25-15:30 まとめ

___________

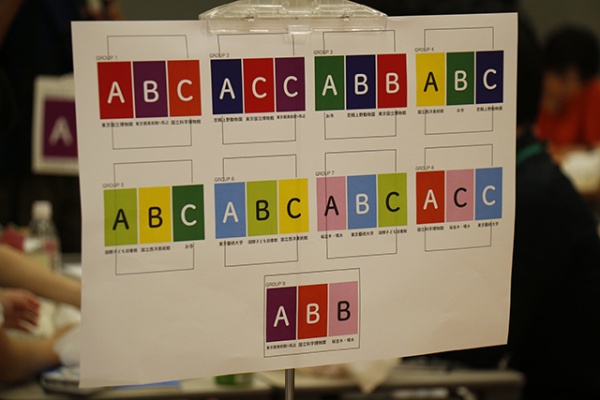

講座が始まる前に、くじ引きで行き先ごとのグループに分かれ、着席します。

行き先は上野公園内のスポットから9つ。

★東京国立博物館

★恩賜上野動物園

★お寺

★国立西洋美術館

★国立国会図書館国際こども図書館

★東京藝術大学

★桜並木、噴水

★国立科学博物館

★東京都美術館+周辺

ミュージアムや文化施設、その間にある場所が今回のお出かけ先となります。

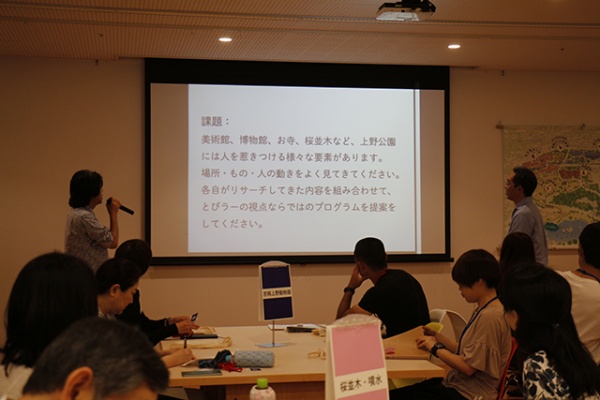

続いて課題の発表です。

今日のテーマ:《新企画プレゼン大会!ー上野公園内の指定された場所をリサーチし、各所の魅力を活かしたプログラムをつくろうー》

課題:「美術館、博物館、お寺、桜並木など、上野公園には人を惹きつける様々な要素があります。場所・もの・人の動きをよく見てきてください。各自がリサーチしてきた内容を組み合わせて、とびラーの視点ならではのプログラムを提案してください。」

フィールドワークに行く前に、上野の地域性や、この後のリサーチで大切にしてほしい点をレクチャー。今回の講師は森司さんです。

ミュージアムにくわえて、大学や寺社など様々な場所をもつ上野公園。

これまでにも上野公園では、文化施設を中心に様々なイベントが行われてきました。しかし、まだまだ発展できる余地はたくさんあります。

今日のリサーチで特に心がけるのは、流行や常識にとらわれず、「フレッシュな目で様々な場所を横断してみる」こと。その場所で発見したこと、心惹かれること、気になったこと・・・まずは個人の感性を最大限に活かし、その場所を面白さや魅力をキャッチする。そして、それを誰かに伝えたり、共有したりするためのプログラム作りを考えていきます。

たとえば休日に美術館の展覧会を見に来るとして、その体験は決して展示室の内部に止まるものではありません。家を出てから美術館にくるまでの道中や、ご飯やお茶をする場所、寄り道したくなったところ、天気や季節なども含めて、その日のことは記憶に残るものです。これらのアンテナを意識的にはりめぐらせておくことが、体験を包括的に作る目を養うことにもつながります。

リサーチのヒントとなるのは、「MuseumStartあいうえの」で活用している「ビビハドトカダブック」。9つのミュージアムを中心に、その楽しみ方が書かれています。

こちらは国立西洋美術館。建物の前庭では、たくさんの屋外彫刻を楽しむことができます。

展示室の外、建物やその周辺にも注目してフィールドワークをすすめていきます。

こちらは国立科学博物館のチーム。

噴水の周りも、様々な人で賑わっています。

こちらは桜並木の下を歩いていたグループ。

何かを発見?視線の先には騎馬像がありました。いつも通る道でも、視点を変えて見たり、誰かと歩いて見ると、新しい発見があるようです。

紫陽花が咲き始める季節、新緑豊かな公園内を隅々まで歩き回ります。上野には何度も来ているけれど、巡ったのは初めて訪れる場所ばかりだった!なんて人も。

一通りリサーチが終わったら戻って昼食。午後はグループを組み換え、いよいよプログラム作りのワークに突入です。

9つのうち、3つの異なるグループにいた人で、新しいグループを作ります。

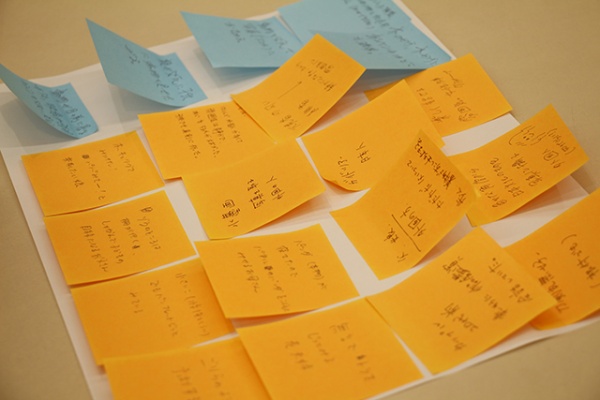

まずはそれぞれの場所で見てきたこと、発見したことを共有し、「どんな体験を来る人に味わってもらいたいか」を話し合っていきます。各テーブルで楽しく熱い議論が交わされていました。

今日のフレッシュな体験から、オリジナリティある企画を検討していきます。

最後に、できあがった企画を全員にむけてプレゼンテーション。内容をA3のシートにまとめ、全グループが発表します。

たとえば、「においと音に注目して木陰をあるくツアー」や「当初の目的地とは違う場所の魅力を発見しちゃうツアー」といった、公園を横断的に巡るプラン。上野を新しいビジネスの社交場にする計画や、噴水の周りをパレードする、携帯やスマホのかわりに桜の枝を持ち歩く・・・といったアイデアもありました。

各グループには、森司さんと日比野克彦さんによる講評があります。

楽しそうな思いつきから、すぐに実現できそうなプランまで、バリエーションに富むアイデアが披露されました。

何かを企画する際に、自分たちの周りにあるものや、その面白さを知っていることは一番の強みになります。今回の講座を通して、上野公園という場所の特徴を肌で感じ、新鮮な目でその活用法を考えることができたのではないでしょうか。

今日の着眼点が、これからの活動でどう実践されていくのか楽しみです。

(とびらプロジェクト アシスタント 峰岸優香)

2017.05.13

基礎講座3回目のテーマは「作品を鑑賞する」こと。これからとびラーとして美術館で活動していくうえで、たくさんの作品を鑑賞していくことになるでしょう。その時に、誰と、どんな言葉を紡ぎながら見るのか?展覧会のなかで、鑑賞とはどのような経験なのか?ただ「見る」こととはどう違うのか?「鑑賞」について多角的な視点をもってその体験を考えていきます。

午前中はアートスタディールームで3つの映像を見て話し合い、午後は東京都美術館の展示室で、対話による鑑賞を体験しました。

【午前】

講師は東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション担当係長の稲庭彩和子さん。

最初に視聴した映像は、メトロポリタン美術館館長であるトーマス・P・キャンベル氏のスピーチより「美術館の展示室で物語をつむぐ」。展覧会を企画するキュレーターのまなざしから、美術館での鑑賞体験について語る内容です。

約16分のスピーチは、キャンベル氏が学芸員の職のなかで経験した「発見の瞬間」、企画した展覧会に基づく「鑑賞体験をデザインすること」、美術館で得る体験の価値について述べた「鑑賞体験がもつパワー」の三部構成で組み立てられています。

映像を見た後に、重要だと思ったところや印象に残った言葉を話し合ってみます。まずは近くの席の人と、そしてグループで話し合ったことを全体に共有して、内容を振り返ります。

「専門用語でなく自分の目で見る」

「体験をデザインする、編集された体験を届ける」

「どの作品もかつては現代美術だった」

「作品をみる視点が豊かであるためには…」

ミュージアムという場所の役割や、作品を感受するときに起きる心理など、

それぞれが気になったキーワードから丁寧に紐解いていきます。

ここでキャンベル氏が語っているのは、展覧会の企画者として、作品がどのように鑑賞者にアプローチする機会をつくっているか、という視点。このまなざしを通して、とびラーがこれから美術館へ来る人のために「どんな体験を届けたいか?」と考える軸を探していきます。

また、展覧会をみるうえで「よい体験とはどのようなものか?」という疑問もありました。キャンベル氏は「見る人を内省的な心理状態にしたい」と述べ、「観客が専門用語をひとまず置いて、自分の直感を信じるようにすること」がキュレーターの仕事であるとスピーチを締めくくっています。また、学芸員の稲庭さんからは「いい展覧会は、作品が多角的に見える。多視点でありながら、全体としての体験が統合的である」とのコメントがありました。これから学ぶ対話型の鑑賞は、鑑賞者ひとりひとりが感受したものを言葉にし、それを他者と共有していく方法。対話をすすめるなかで、他者への共感や差異に気づいていくことが非常に重要なポイントとなります。鑑賞者が感じたことを漠然と受け止めるだけでなく、言語化を試みることが思考の深化につながります。自分の視点に加えて、他者の豊かな視座を得ることもまた、個人の内向的な思考を深める一助となり得るのです。

次に視聴したのはイザベラ・ガードナー・ステュアート美術館の「Thinking Through Arts」。子どもたちが美術館のなかで絵の前に座り、活発に発言しながら鑑賞する様子が映されています。ここで行われているのが、対話による鑑賞(Visual Thinking Strategies = VTS)。子どもたちが発した言葉をもとに、問いを続けながら絵を見ていきます。このとき、要となる人物がファシリテーターです。ファシリテーターは一人一人の言葉を等しく扱い、作品のなかに発生する疑問や考えを全体に投げかけ続けていきます。

最後は、とびらプロジェクトにおける実践の様子。MuseumStartあいうえの「スペシャル・マンデー・コース」の例を参考に、とびラーが担う役割やその意味を学びます。

前回の講座「きく力」では、相手の言葉にどれだけ関心を寄せられるか?ということがポイントとしてありました。鑑賞におけるファシリテーターの存在もまた、鑑賞者のまなざしに寄り添う存在です。作品を見たときの複雑で混沌とした印象を、さまざまな鑑賞者がどのように表現するのか。その受け止め役となるには、話し手への関心に加えて、鑑賞する作品への興味と理解も欠かせません。

作品と鑑賞者の関係についていろいろな角度から考えたところで、午前の講座は終了。午後はいよいよ作品鑑賞です!

【午後】

午後は実際に、対話による鑑賞を体験してみます。

導入となるのが、アートカードを使った「なっとくゲーム」と「ものがたりゲーム」。

「なっとくゲーム」は、絵の共通点を探しながら、作品写真のアートカードを並べていくゲームです。

みんなが「なっとく!」できるキーワードを探す、コミュニケーションがメインワーク。作品のなかに見つけた共通点を、自分の言葉でフレーミングすることで、他者にその視点を共有していきます。

端的な情報をわかりやすく提示する人、独自の観点から感情的に相手を説得していく人、解釈したストーリーをつくってプレゼンテーションする人…など、そのプレイスタイルは様々です。

頭を抱えて考え込んでしまう人もいれば、身を乗り出して机から立ち上がり、熱く語る人も!

「ものがたりゲーム」はランダムに選んだ3枚のアートカードから、紙芝居のように物語を発想するゲームです。「おお〜!」「すごい!」という感嘆の声が何度も起こっていました。大きな拍手と度重なる大笑いが、話し手の解釈の豊かさを物語っていました。

物語の内容はもちろん、語り口によって演出される効果もさまざま。

みなさんの豊かな話しぶりが発揮されたところで、次は展示室へ。今日は日本画を鑑賞します。今回鑑賞したのは「第77回日本画院展」。同時代作家の新作を、1作品につき15分の時間をかけ、約8人のグループで作品を見ていきます。

まずは静かに、じっくり見る時間。

しばらく経った後、ファシリテーターの「この絵のなかで、どんなことが起こっていると思いますか?」という問いを皮切りに、見た人が感じたことを話していきます。ファシリテーターには、一人一人の意見を中立に聞き、発言を整理する役割があります。この存在によって場の平等性が保たれ、多角的な視点に気づきながら作品鑑賞をする手助けとなっていきます。

自分の目と頭を使って考え、他の人の意見も聞きながら、目の前にある絵について話を深めていきます。はじめは「どんな絵だろう?」と頭を悩ませていた人も、次第に自分の経験や感情にひきよせて語っている様子が見られました。

複数人で絵を見たり、話しながらの鑑賞は初めて!という人も、自分とは異なる視点の面白さを感じた人が多かったようです。鑑賞者の視点から、「見れば見るほど発見がある」という実感をもてたのではないでしょうか。

本日の講座は、午前中の講義で美術館体験の全体像を学び、午後に実際の鑑賞からその豊かさを体感する構成となっていました。

誰かに美術館での体験を届ける時に大切なことや、鑑賞をサポートする視点がどのようなものか、そのヒントがたくさん散りばめられていた講座でした。

(とびらプロジェクト アシスタント・峰岸優香)

2017.04.29

4月15日の第1回基礎講座(オリエンテーション)を皮切りに、今年度のとびらプロジェクトが動き始めました。

第2回基礎講座は、西村佳哲さん(とびらプロジェクト アドバイザー)を講師にお迎えして、「きく力」について、ワークショップ形式で考えていきました。

【午前】

講座の冒頭、西村さんからは「とびラーが何をするのかではなく、どう関わっていくのか」という基盤の部分を、講師として担当して頂くことが説明されました。

講座は、ペアワークないしは3人組で話す/きく時間が複数設けられ、その都度、メモ書きされた体験をもとにした振り返りと西村さんからのコメントが挟まれる形式で進んでいきます。

・自分はきける方、きけない方?

まずは、自己紹介も兼ねて、3人組で話してみました。

お題は、「自分は、きける方、きけない方?その詳細、理由は?」

きいてくれる人がいないと話は進まないという意味で、「きく側が力を持っている」と、西村さんはおっしゃっていました。

西村さんの解説を実体験するため、ペアワークが始まります。

きく役、話す役に分かれ、お互いには分からない形で、西村さんから次のような「ふるまい」をすることが求められます。

途中で、きき手と話し手が何をしていたのか、種明かしされます。「きく側が力を持っている」という西村さんの冒頭の言葉が、実感を伴って、少しずつ腑に落ちる瞬間です。

あらためて、3人組を作り、「相手ができるだけ詳しく、気持ちを込めて話すのをより可能にするきき方」を話し合います。

ペアワークでは、「きき手」による、無視、横取り(聞いている風)、否定、先回り(介入)、といった「ふるまい」が意図的に行われました。

私たちは、普段、「人の話」を「自分の話」としてきいていないか。人は何によって話し続けられるのか、西村さんから問いが投げかけられます。関心を寄せられているという実感が、エネルギーとなり、人は話し続けられると、西村さんはおっしゃいます。人間、誰しもが受け入られたい、認められたいという欲求があるのだそうです。

「分かる分かる」といった安易な解決策を口にしてしまいがちですが、他人のことは簡単には分かりません。では、なぜ「分かる」と言ってしまうのか?その理由は、相手のしんどさが自分にとっても、しんどいからだそうです。

午前中の最後に、ここまでのお話を意識して、話し手、きき手、オブザーバーの3人組で、「これから始めて見たいこと、やりたいこと」をテーマに、もう1度「きく」ことに挑戦し、振り返りを行いました。

【午後】

午後は、午前中の最後のワークで振り返った内容を共有するところから始まりました。

西村さんからは、「きく力」とは、「発信能力より受信能力」、「するより、感受することが大切」であり、「きく側が力を持っている」ことの具体例が示されました。

・きく側が力を持っている

インタビューを例にするならば、有名な映画監督がどんなに話したいことがあったとしても、きく姿勢がなければきくことはできません。ライターが情報を持っているのに対して、映画監督はライターについての情報を持っていません。つまり、映画監督は何を書かれるのか分からない立場なのだそうです。

・引き出す?

良いインタビュアーは相手から話を引き出すのがうまいのでしょうか?上手なきき方は話を引き出すことなのでしょうか?という問いかけが、西村さんから投げかけられます。「きく」ために、「引き出す」ことから離れてみることが提案されます。インタビューのようにあらかじめ組み立てたいことがある場合のみ、「引き出す」のです。「話し手」に話したいこと、豊かな感情があれば、話してくれるそうです。「引き出す」のではなく、「溢れ出す」「染み出す」という感覚なのだそうです。

・いい質問をする?

良いきき方とは、いい質問かというと、ちょっと違うそうです。次から次に質問を繰り出すことで、相手の話を切ってしまうことにもなります。きき方を窮屈にすることにもなります。どういうことかというと、次に何をきこうか考えていくと、分からなくなっていくのです。心当たりがあった方も、いらっしゃったかもしれません。質問しなければならないパラダイムから自由になる必要があるのです。

・表現力の前に受信力:ついてゆく「きき方」

インプットがないと、アウトプットはありません。インプットが可能性を広げてくれるそうです。テニスを例に挙げると、ラケットをただ振るのではなく、球筋を見て、ラケットを振るイメージトレーニングが必要になります。つまり、球を打とうと思ったら、(球筋)を見ないといけないということです。

では、「ついてゆく『きき方』」とはどのようなものでしょうか。ついていくので、先回りはしません。New Questionもしません。話し手の話が止まれば、自分も止まります。沈黙を保つということです。あくまでも話さなければいけないのは、話し手です。「話すことは無い」と言われても、「無いんですか」と、ついてゆくのだそうです。

・どこについていくか:相手に関心を持つ

では、「ついていく」とは、どういう「ふるまい」を指すのでしょうか。話の内容を、頭で知的に理解するのではなく、味わってみる、一緒に感じてみようとするのだそうです。西村さんは、“歌詞”と“うた”の違いに着目し、具体例として挙げてくださいました。「ついていく」には、“うた”についていく、つまり、メロディ、抑揚、身ぶり、歌いっぷりについていくことだそうです。

最後に、西村さんからは、基礎講座でなぜ「きく力」を取り上げているのか、これからとびラーとして活動していくにあたって大切なことを話してくださいました。

・なぜ「きく力」という講座をしているのか?

とびらプロジェクトが始まる際に、アートボランティアというやり方はやめよう。決まっているやり方をするのはやめようという話があったそうです。決められたやり方/役割ではなく、「こういうことができる。足りない。こういう催しをしたい。」というようなことを「形にする」関わり方を作っていくことになったのです。「形にする」ためには、良質なコミュニケーションを保障することが求められます。そのために、「きく力」という講座があります。

・とびラーとして活動していくにあたって

とびラーとして求められるのは、プレゼンテーション能力や上手に喋ることではありません。大事なのは、人の話をきける人が数多く揃っていることです。どんなプロジェクトも、誰かにいいねと言われて、広がり、実現しています。きき合えれば、色々なものが成立します。

相手の話を、自分の枠組み(価値観、常識)におさめるのではなく、関心を持ち続けるのです。これから、とびラーとして活動していく際に、来館者と接する場面が出てきます。その時に、「きける」ことが大切です。その人が、どういう人か知覚できれば、適切に動くことができます。ぜひ「きける」者同士でいてください。もし、「きけない」状態になっているようであれば、気がついた人が、「きく」側に回りましょう。

2回目の基礎講座は、まさにとびラーの皆さんが、これから実際の活動を計画したり、動いていくにあたっての「基盤」となる内容でした。講座終了後には、とびラボに関するミーティングが多数開かれていました。講座で実感したこと、学んだことを、具体的な活動に活かしていけるといいですね。

(東京藝術大学美術学部 特任研究員 菅井薫)

2017.04.15

4月15日、本年度第1回目の基礎講座(オリエンテーション)を行いました。

第6期とびラー50人を新たに迎え、総勢132人で本年度の活動がスタートです。

まずはスタッフ紹介から。「とびらプロジェクト」、そして連動する「Museum Start あいうえの」に関わる全スタッフ陣です。

まずはスタッフ紹介から。「とびらプロジェクト」、そして連動する「Museum Start あいうえの」に関わる全スタッフ陣です。

今年で6年目となり、2年目に始動した「Museum Start あいうえの」など、活動の拡がりとともにスタッフの数も少しずつ増えていきました。常勤、アシスタントを含めたこの運営チームが東京都美術館(以下:都美)内のプロジェクト拠点に常駐し、とびラーと一緒に活動しています。

ここからが今回の講座の本題です。年間のはじまりにあたり、プロジェクトについて改めてゼロからみていきます。

まずは「とびらプロジェクト」「Muserum Start あいうえの」のコンセプトムービーを視聴し、次に年間の流れを確認します。春の時点で決まっている講座やプログラム、そしてとびラーのアイディアで動き出していくもの。1年を通したの自身の動き方の予測をたてていきます。

更に、それぞれのプロジェクトのウェブサイトを見ながら、とびラーとしての活用の仕方を学びます。

あいうえののウェブサイトを紹介したのは、スタッフ(プログラムオフィサー)の渡辺さんです。あいうえののコンセプトをより深く知ることももちろんですが、プログラムの参加者である子供たちや家族がどうウェブサイトを活用をしていくのか、また、とびラーの関わり方がどのように紹介されているか、今後あいうえのにも関わっていく上で大切になるポイントを伝えます。

ウェブサイト紹介のあとは、都美、藝大それぞれの歴史や特徴をききます。

都美のお話はアート・コミュニケーション係 学芸員の河野さんから。設立からとびらプロジェクトがリニューアルした2012年までの経緯や、前川国男が設計した建物の建築的な歴史も交えたお話でした。

そして藝大はプロジェクトマネージャの伊藤さんから。歴史はもちろんのこと、なかなか知る機会の無い学部・学科の特徴についてもお話いただきました。

冒頭に視聴したとびらプロジェクトのコンセプトムービーの中には「とびラーは美術館のサポーターではなくプレイヤーとして活動していく」というキーワードが出てきます。とびらプロジェクトでは様々なプログラムや学びの機会が用意されていますが、とびラーはそこに受動的に参加するのではなく、能動的に関わっていくプレイヤーとして活動していきます。とびラーとスタッフ同士、あるいは美術館にやってくる方々や参加者の子供たちと一緒に体験をつくり、一緒に学び合う関係を育み、新しいアイディアもこういった関係性の中から生まれていきます。

都美と東京藝術大学(以下:藝大)との連携ではじまったプロジェクトが、「Muserum Start あいうえの」の上野公園中にある9つのミュージアムとの連携により、とびラーの活動フィールド、そして出会う文化財、人々も広がりをみせている。オリエンテーションの前半部分ではその全体像を把握しました。

オリエンテーションの後半は、新とびラーと2,3年目のとびラーに分かれてガイダンスを行いました。

これから新とびラーのみなさんは6月まで隔週で開催される基礎講座に参加し、徐々にとびラボなどの自主的なの活動などに合流していきます。夏には実践講座やあいうえののプログラムもスタートし、それぞれの関心を中心に動いていくことになります。

今回はとびらプロジェクトに関わる全メンバーの初めての顔合わせということで、夜は懇親会を行いました。

懇親会後の集合写真です。

新とびラーのみなさん、そして4,5期のみなさんも、本年度一年よろしくお願いします!

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2017.03.29

3月28日、ファミリー向けプログラム「うえの!ふしぎ発見:VOCA部」が行われました。「うえの!ふしぎ発見」は、上野公園の様々な文化施設が互いのコンテンツを活かしあい、毎回一つのテーマで実施するプログラムです。

今回のテーマは上野の森美術館で開催されているVOCA展。この展覧会が、アートに関わる様々な人の推薦による展覧会だというとこにヒントを得て、プログラムでは参加者がお気に入りの一点を選び、それを言葉にして人に伝える、つまりお薦めするという活動をしました。実施には上野の森美術館、東京都美術館、東京藝術大学が連携し、11組22名の親子と共に12名のとびラー(アートコミュニケータ)が参加しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.03.15

3月14日にファミリー向けプログラム「うえの!ふしぎ発見:建築部」が行われ、10組20名の親子と共に10名のアートコミュニケータ(とびラー)が活動しました。「うえの!ふしぎ発見」は、毎回一つのテーマのもと、上野公園の様々な文化施設を横断的に体験することのできるプログラムです。

今回のテーマは「建築」。2016年に世界文化遺産に登録された、ル・コルビュジエの設計による国立西洋美術館と、コルビュジエに学んだ日本近代建築の巨匠、前川國男の設計による東京文化会館・東京都美術館を巡ります。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.03.05

——————————

日時 2017年3月5日(日)①13:30〜14:30 ②15:30〜16:30

会場 東京都美術館 「都美セレクション 新鋭美術家 2017」展

——————————

東京都美術館で毎年開催されている企画展「都美セレクション 新鋭美術家 2017」展は、「公募団体ベストセレクション 美術 2016」展の出品作家の中から新進気鋭の若手アーティスト5名を紹介する個展形式の展覧会です。

今年は、日本画、彫刻、工芸、油絵など、ジャンルを異にする5人のアーティストの作品が並びました。

この展覧会で開催されたとびラーによるプログラム:「見楽会」。「見楽会」では、初めて会った人同士5~6人で、感じたことや考えたことを話しながら作品を鑑賞します。

ところで、展覧会で作品を観ているときに「隣の人は何を考えてるんだろう」と思ったことはありませんか?

私自身は一人で美術館に行くことが多く、展示室の落ち着いた空気とか、大勢の中での孤独みたいな感覚も好きなのですが、たまに「人と話したくなるとき」があります。

たとえば自分にはそんなにぴんとこない絵なんかを隣の人が一歩も動かずにじっくり見ていたりすると、「あの、ちょっとすみません、どこをそんなに熱心に見ているんですか」と聞きたくなったり。

あるいは思いがけず素敵な作品に出会ってしまったときに、「これすごくいいですよね、なんと言ってもここの色が…」と誰かに話しかけたくなるのですが、突然そうするわけにもいかないので、黙ってSNSに投稿してみたり。

たぶん、その場で直接話せる相手がいたら本当は良いんじゃないかと思います。

さて、今回の見楽会にご参加くださった皆さん(1回目:16名、2回目:6名)のほとんどが、当日の呼びかけで集まりました。

参加したきっかけは人により様々のようですが、例えば、「たまたま声をかけられて」「対話型は珍しいから」という声が聞かれました。このようなプログラムがきっかけで、知らない人同士が気軽に集まって話す場ができていく様子を目の当たりにすることができました。

今回は1グループにつき3作品を鑑賞しました。

「気付いたことは何ですか?」「どう感じますか?」と問いかけると、

形や色など見た目のことや、「この人物はこんな性格じゃないかな」という想像したことなど、いろいろな意見が。

各グループが鑑賞している様子です。

他の人の意見を聞いて「そうそう」と頷いたり、「それについては、自分はこう思う」と考えを話したりできるのが、一人のときにはできない体験じゃないかと思います。

自分では意外と作品のすべてを見てはいないもので、「え、そこに注目するんだ。言われてみれば面白いけど、全然気付いてなかった!」みたいな驚きも。

見る角度によってちがった発見があるので、みんなで作品に近づいてみたり、のぞきこんでみたり。お互い初対面の見知らぬメンバーだったのに、だんだん一体感が生まれてきます。

「隣の人が考えてること」が気になるけど普段は話しかけられない私は、この場でならファシリテーターとしてどんどん聞けるからラッキー、と思ってやっています。

「今言ってくれたことって、絵のどこを見てそう思うんですか?」「それってこういうことですか?」と尋ねていくと、その人の目のつけどころやセンス、価値観や世界観みたいなものが表れてくるような気がします。

一人で展示室にいるときに知らない人には、なかなかそんな風に話しかけられないですよね。

それができるということは、目の前にあるアート作品を介して、お互いのコミュニケーションが生まれているからではないでしょうか。

執筆:アート・コミュニケータ(とびラー) 小西佐和

とびラーの活動を通じて、アートの力を日々実感しています。