2015.11.27

上野公園の大銀杏が、美術館へ向かう道を黄色く染めています。

街路樹の葉は赤く色づき、夕暮れの空に半円の月が顔を出している。

街の色が鮮やかな晩秋の金曜日、今日は、ビジュツカンへヨリミチする日です。

会社や学校、おでかけ帰りの金曜日の夜。

普段の生活圏から離れ、ふらっと美術館に寄り道して、作品を見た印象や感想を、みんなで共有する。

「ヨリミチビジュツカン」は、作品を通して人と出会い、人を通して作品と出会うことを大切にしています。

2年半ほど前からはじまったこのプログラム。今回は、「モネ展」が舞台です。

じっくり、ゆったりとアートに触れて、人とも出会っていただきたいので、プログラムは全体で2時間ほどかかります。長時間となるため、事前申し込み制です。

とびらプロジェクトのホームページから申し込んでいただいた参加者の皆さんは、受付場所に集合して、とびラーやほかの参加者の皆さんとアイスブレイク。

お互いの緊張を解し、作品を見るテンションを作っていきます。

手に持っているカードは、「シャベリカ」。トークテーマが書かれていて、簡単な自己紹介と共に、それについて少しお話します。「運転してみたい乗り物」や「理想の朝ごはん」などがテーマです。

アイスブレイクが終わったら、とびラー1名、参加者2名のグループを作ります。じゃんけん、グーパーで決めていきます。

準備が整ったら、いよいよ会場へ出発! いってらっしゃーい。

会場内では、3人グループで作品を鑑賞しながら、気づいたことなどをお話していきます。

作品から受ける印象は、人それぞれ。とびラーは、参加者の方がおっしゃった印象や感想をすくい、深堀して広げていきます。

モネの学生時代から晩年まで、幅広く作品が展示されている中で、「晩年に向けて作風や題材に変化がある」という声や、「睡蓮」に描かれている水の透明感に注目する方も。

「多数の人と見ると、自分では気づかない発見がある」、「話しながら見ると、自分にはない表現を聞けてより深く見ることができる」と参加者の皆さんがおっしゃる通り、一人で鑑賞するときとは違い、複数の視点が交わることによって、新たな発見があるのも面白いところです。

とびラーは学芸員ではないので、美術の専門的知識はありませんが、人の声に耳を傾けて、寄り添うことにかけては抜群! アート・コミュニケータの本領を発揮して、皆さんの声をひろっていきます。

はじめは少し緊張していた皆さんも、お話していくうちにリラックスして笑顔が増えていきます。

プログラム後半は、館内のアート・スタディルームに移動してカフェタイムです。

展示室内での鑑賞を、他のグループも混ざって振り返ります。

「対話をすることで、記憶に残るからいいですね」、「いろんな年代の方とお話できて楽しかった」、という感想や、モネの人物像に関するお話など、お茶とお菓子を食べながら和やかに。

お友達と一緒に見た映画の後のカフェブレイク、のような感じで、感想の共有をします。

まだまだ話足りない名残惜しさも残しつつ、ヨリミチビジュツカンは閉館時間となりました。

とびラーが門までお見送り。ライトアップされた美術館がロマンチックです。

今回も、様々な作品と人に出会うことができました。作品や人を通して出会う不思議なご縁。

一人では素通りしてしまう作品でも、他の人がいると、それまで気づかなかった魅力に出会えます。

「一期一絵」を大切にしながら、これからも素敵なヨリミチを作っていきたいです。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

次回は2016年、ボッティチェリ展でヨリミチします。 是非、美術館に寄り道しに来てくださいね。

執筆:アート・コミュニケータ(とびラー) 太田 代輔

アートを介したコミュニケーションに惹かれ、実践の場を求めてとびラーになる。

多彩な人々やアートとの出会いが楽しい3年目。まだまだアート・コミュニケーションします!

2015.09.26

「キュッパのびじゅつかん」展 ベビーカーツアー 2015年9月29日

気持ちの良い秋晴れの日に、都美術館で初めてのベビーカーツアーが「キュッパのびじゅつかん」展で開催されました。

参加者は幼児のお子さんと保護者の方5組。1組に1人とびらーが伴走し保護者の方がゆっくり展示を鑑賞するお手伝いをします。

ツアー当日の朝、開催に向けて綿密な打ち合わせを行うアートコミュニケーター(とびラー)たち。タイムスケジュールや注意事項等を確認します。

このプログラムを担当するとびラー達の中には赤ちゃんと一緒に来館者をお迎えするメンバーもいます。

ベビーカーで来館する参加者の方々が迷わずに集合場所にたどりつけるよう、門の前でとびらーが館内案内をします。

続々と参加者のみなさんが到着します。小さいお子さんと一緒の外出は目的地に到着するだけでも大変な中、みなさん無事到着して一安心です。

集合場所からキュッパのびじゅつかん展へ。移動しながら館内の授乳室、おむつ替えのできるトイレの場所をお伝えします。

展示室前で保護者の方への今日の活動案内とリーフレットの配布、その間に、お子さんたちに声をかけながら展示室へ向かいます。

1組にとびらーが1名伴走して、ゆっくり鑑賞できるよう、混雑を避けた動線を案内したり、ベビーカーを預かる等のサポートを行いつつ、保護者の方とは作品を見て思ったこと、感じたことを対話しながら鑑賞します。導入の映像コーナーでは、少しぐずったお子さんをとびラーがあやし、保護者の方には最後までゆっくり映像を鑑賞して頂きました。

bigdatanaを見てみなさん「わーすごい!」「楽しそう!」とテンションアップ。大人の気持ちが伝わったようで、お子さんもご機嫌な様子です。

標本箱を作るコーナーでも、保護者の方がじっくりワークショップに参加できるよう、とびラーがサポートします。

なかには、ひとりで標本箱作りを始めるお子さんも。その間保護者の方もじっくりワークショップに参加できるよう、とびラーが見守ります。

お子さんができあがった作品を見せてくれました!

保護者の方もお子さんの集めたものを見て「意外なものを集めていて新鮮!こどもの新たな一面を見ることができました」との感想を伝えてくださいました。

標本箱に名札を書いて、標本箱のテーマについてとびラーと対話し思いを深めます。みなさんそれぞれ素敵な標本箱が出来上がりました。

標本箱を棚に展示し、最後にベビーカーツアーのアンケートにご記入いただいてツアー終了です。

参加者のみなさまはこのツアーを楽しんで頂き、又お子さんたちもご機嫌斜めになったと思ったらちょっとしたきっかけですぐに笑顔に戻ったり、とかわいらしい姿で過ごしていた様子でした。お子さんと一緒の外出先にこのツアーを選んでくださった参加者のみなさまに心よりお礼申し上げます。

ベビーカーツアーは赤ちゃんと一緒の暮らしの中で敬遠されがちな「美術館に訪れゆっくり美術鑑賞を楽しむこと」をアートコミュニケーターの活動を通じてもっと参加しやすいものにしたいというとびラー達の思いが形になったプログラムです。赤ちゃんと一緒に美術鑑賞を通じて気持ちのリフレッシュをしたいとき、育児に少々疲れを感じた時などに、何のためらいもなく美術館に安心して訪れることができるよう、ベビーカーツアーが親子のファーストミュージアムデビューのきっかけになることを願っています。

レポート・亀山麻里(とびラー)

2015.09.05

東京藝術大学の学園祭「藝祭2015」が9月4日から3日間、

上野キャンパスにて行われました。

皆様は芸術系大学の学園祭に訪れたことがありますでしょうか?

学園祭といえば、学生たちが模擬店を出したり、バンドのライブを行ったり、

パレードやミスコンなどにぎやかな企画が目白押し。

藝祭も例に漏れず、このようなイベントももちろん行われますが、それに加えて

美術学部の学生たちの作品展示や音楽学部の学生たちのコンサートも行われています。

藝大生たちの作品・演奏を間近で体験できる機会となっているのです。

この藝祭で、とびらプロジェクトとして始めてのイベント

「藝祭さんぽ」を9月5日に開催しました。

我々アート・コミュニケータ「とびラー」が来場者の方々と一緒に

キャンパスを歩いて美術学部の学生たちの作品を見て周り、

参加者同士で感想を共有したり、作者とお話をして色々聞いてみたり。

藝祭さんぽは、参加者と作品・作者をつなげたいというとびラーの気持ちから生まれた企画です。

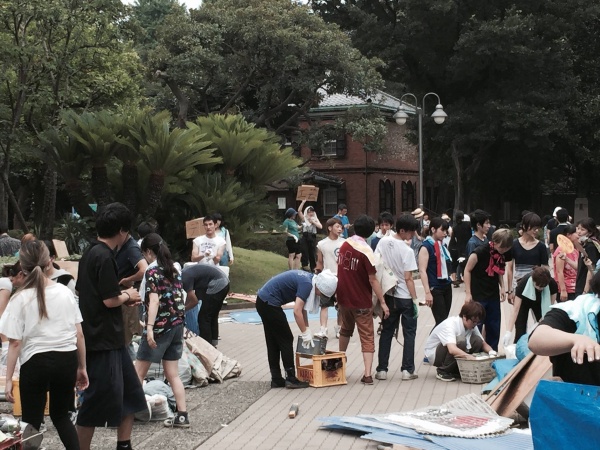

2015年9月5日。藝祭さんぽ当日。

大賑わいの藝祭の中、12名の方にご参加いただきました。

参加者とナビゲーターとなるとびラーが3つのグループに分かれて

それぞれ別の学生たちの作品をめぐりました。

今回は初めてナビゲーターを行ったとびラー川口さんのグループをメインにご紹介しましょう。

にぎやかな模擬店を横目に、まずは日本画の展示スペースへ。

たくさんの作品が並ぶ中、ある一つの作品の前に立ち、

その印象について参加者の方へ一人ひとり伺います。

同じ作品であっても、見ている人やその時の心情によってその印象が変わるものです。

その時感じた思いをグループ鑑賞という形でみんなで共有します。

そんな参加者の会話を後ろでこっそり聞いている学生がいます。

作者である日本画科修士1年生の渡邉ゆうさんです。参加者の生の感想をひそかに聞いてもらっていました。

ここからは作者本人から作品のコンセプトを説明してもらったり、こちらから質問を投げかけたりと

直接作者とお話できる時間となります。

参加者は自分たちが感じた作品の印象と、実際に作者が話す作品の内容とを比べながら

作品に対する思いを聞いています。また、様々な質問を投げかけます。

作者本人と語れる機会なので質問は途切れません。

ここで渡邉さんからサプライズ。

作品のテクスチャを味わって欲しいと、なんと素手で作品を触らしていただきました。

「お手を触れないでください」が当然のアートの世界。

本当に触って大丈夫なの?と、後ろから見ていた自分もドキドキでした。

参加者の方には貴重な体験になったと思います。

続いて工芸科の展示スペースへ。

次の作品は今にも動き出しそうなカメレオンの彫刻。リアリティにあふれています。

こちらの作品についても参加者とグループで鑑賞を行います。

こちらのカメレオンは工芸科3年生の橋本未帆さんの作品です。

橋本さんからは、彫刻の技法について詳しくお話をうかがうことが出来ました。

普段美術館や街中でよく目にする彫刻ですが、

なかなか詳細な作成手順はあまりわからないところ。。

作品が出来上がるまでの過程をわかりやすく説明いただきました。

こちらの作品も橋本さんのもの。この写真だと少しわかりづらいですが、

虫食いの葉っぱをかたどったオブジェです。

色違いの葉っぱたちが並び、これだけでもおしゃれな雰囲気ですが、実はこの作品はペン立てなのです。

実際に橋本さんが虫食い穴にペンを差し込み実践してくれました。

実は機能的なものだったとは、お話を伺うまでわかりませんでした。

まだまださんぽは続きます。

この時点ではどの科の展示スペースをめぐるか決まっていません。

さんぽはその時の気分次第、さてどこに行きましょう。

そこで注目したのは参加者の中のお一人。

川口グループには美大志望の高校生の方がいらっしゃいました。

せっかくなので希望する学科の学生とお話してもらいたい。

志望学科はデザイン科とのことだったので

それならばと、デザイン科の展示エリアへ向かうことに。

その場で行き先が決まるのも「さんぽ」ならではのゆるさ。

デザインの展示エリアへ入り作品を見回っていると、そこに一人の学生の方がいらっしゃいました。

作品の話をしてくれませんか、と企画の趣旨を説明すると快く引き受けてくださいました。

デザイン科3年生の矢崎花さんです。

「和ろうそくの炎」というテーマの作品、ウェットな奥深い作品のイメージを丁寧に整理して伝えてくださいました。

美しい気づきについて説明をしていくうちに、参加者の関心がどんどん深まっていったように感じます。

特に高校生の方は志望する学科の先輩の話を聞ける機会だったようで、とても熱心に聴いていました。

いきなりのお願いで若干ドキドキだったと思いますが、矢崎さんも参加者の方との対話を楽しんでいらっしゃいました。

楽しい時間はあっという間。

3名の作者とその作品に触れ、さんぽの時間も終わりとなります。

参加者の皆さんは、作者と直接お話できてよかった、学生の一生懸命な姿と向き合えた、と満足げでした。

途中少し迷子になるなどハプニングもありましたが楽しんでいただけたようです。

また、作者の皆さんも一般の方と近い距離感で自分の作品についてお話できる機会は新鮮であり、

なかなか出来ない貴重な体験が出来たという感想を頂きました。

初ナビゲーターを勤めた川口さんは

「お客さんのノリがよくて楽しかった。

ひとつの質問にみなさんいろいろな思いを言葉にしてくださいました。

今回のように作家も巻き込んでの鑑賞会は、

作家も鑑賞者も作品と記憶を深く結びつけていただけたのではないかと思います。

人はいろいろなことを考えながらアート鑑賞をしているのだということを知り

<対話を通して鑑賞する><他者の声に耳を傾ける時間>を

アートの愉しみかたの一つとして広まっていくことができたらいいなと思います。」

と充実した時間を作者・参加者の皆さんと過ごせたようです。

ここで他のグループが訪れた学生さんたちも簡単にですがご紹介しましょう。

デザイン科修士1年生の仁藤 潤さん。

油絵科2年生の副島 しのぶさん。

工芸科3年生の村崎 謙介さん。

日本画科4年生の磯崎 菜那さん。

ご協力いただいた学生の皆さん、本当にありがとうございました。

それぞれのグループで、それぞれのさんぽがありました。

作者と作品とふれあい、参加者同士で思いを共有し、とびラーたちとも語らう。

同じ企画でも参加したグループ・その時の参加者によってまったく違う形のコミュニケーションの場が生まれます。

人と作品、参加者と作者をつなげる、とびラーのさんぽ企画。

実際に作者とお話をしてみると作品の思いを直接受け取ることが出来ます。

また、作品に対する一生懸命な姿勢をみているとこれからの活動を応援したくなりますよ。

次回のさんぽは藝大の卒展での実施を予定しております。

今度は皆さんもとびラーと一緒にさんぽをしてみませんか?

とびラー3期生、アート・コミュニケータ活動2年目。

会社に勤めているだけでは知り合えない様々な分野の人々と美術館で活動できて刺激的な日々です。

世の中にもっとアートと出会える場所が増えていくにはどうすればいいか活動を通じて模索中。

2015.09.04

東京藝術大学の学園祭「藝祭」の初日に行われる「神輿パレード」。この神輿の制作過程を私達とびラーが約1ヶ月に渡って取材してきました。(取材レポートはコチラからご覧いただけます)

9月4日(金)午前10時。藝祭は神輿パレードで始まります。サンバのリズムに合わせて東京藝術大学音楽学部の正門を次々と出発する神輿。

その迫力に集まった人達の間からは大きなどよめきが起きます。そして皆その素晴らしさを写真に収めようとカメラや携帯を構えますが、その大きさはカメラのファインダーにはなかなか収まりきれません。パレードの神輿は全部で8つ。毎年、美術学部と音楽学部の1年生がチームを組み協力して制作に取り組みます。私達はこの「渾身の力作」が生まれる過程を「蔵出し」と呼ばれる制作の初日からパレード当日まで取材しました。

■7月29日「蔵出し」

毎年恒例の神輿制作ですが、昨年のもので残っているのは「担ぎ棒」とチームによっては「纏(まとい)」と呼ばれる学科名が記された旗印のみ。まさに毎年ゼロからのスタートです。この蔵出しが本格的な制作の初日になりますが、各チームはこの日までに「今年のテーマ」と「マケット」と呼ばれる模型(車のクレイモデルの様なもの)を用意しています。そのテーマに合わせて各チームこれから制作を進めていきます。

この日から学生達の暑い夏が本格的に始まります!

■8月上旬

各チームは神輿制作の統括責任者「神輿隊長」の指揮の下、構内に設置したテントで作業を進めていきます。どのチームでも隊長の役割は大きく、精神的にも体力的にも大変なポジションです。「お祭りやイベントが好きだから!」、「家が(学校に)近かったから。」と、隊長になった理由は様々ですが、どの隊長も笑顔が素敵な点は共通していました。数日前には四角い発砲スチロールの塊が積み上げられていた制作現場も、徐々にチームのテーマに沿った神輿の形が現れつつありました。

■8月中旬

約1週間の夏期休業(学生登校禁止期間)のインターバルを経て神輿の制作にもエンジンがかかります。

「デザイン×作曲」チームは、猪の上に神輿が乗っているデザイン。タイトルは「猪突猛進」。ノリの良い曲をBGMにテンポ良く作業を進めていました。

「工芸×楽理」チームのテーマは「日本」。ここからイメージを膨らませ、「神輿とオオサンショウウオ」がモチーフです。オオサンショウウオの質感と神輿の質感の対比にまでこだわった、細かい作業が続きます。

「芸術学×弦楽器」チームは、「地獄」をテーマに狸が閻魔に化けるというストーリーに基づき、大きな狸を制作中。狸の毛並みを表現するために発砲スチロールをナイフで削っていく「彫り込み」という作業を根気よく続けていました。

「彫刻×管楽器×ピアノ」チームの神輿は巨大な熊に跨がるこれまた巨大な金太郎です。さすが彫刻科、と思わせる巧みな削りの技術で躍動感あふれる神輿を目指します。既におおよその形は整っていましたが、大学の正門を通れる大きさまでこれから削りこ込んでいきます。

■8月下旬

「油画×指揮×打楽器×オルガン×チェンバロ」チームは、総勢80人の大所帯。今年は「笑い」をテーマに掲げ作る神輿は「9つの笑顔の集合体」。果たしてどんな「笑顔」に会えるのか!

「日本画×邦楽」チームの神輿は、勇ましい「闘牛」のイメージで。立体物を扱う機会がほとんどない事から立体の制作はやや苦手との事でしたが、なんのなんの。様々な角度からの設計図を何枚も用意して、仕上がりのイメージをしっかり掴んでから作業に入りました。

「建築×声楽」チームの神輿は、神殿に大ダコが巻き付いているもの。この大ダコには(なんと!)300個の吸盤を取り付ける予定。吸盤ひとつひとつにやすりをかけ、本体に取り付ける。こんな所にも学生達のこだわりが感じられました。

「先端芸術表現×音楽環境創造」チームの神輿は、「先端と音環の共同研究室で孵化しようとしている、ある”卵”」。果たしてどんな卵が生まれてくるのか。。。

■8月30日

連日の雨と季節外れの寒さが制作の現場にも大きく影響を与えていました。制作場所のテントを大きく前に張り出して雨をよけながらの作業です。この日、多くのチームが下地塗り、または色塗りの段階に入っていましたが、中には下地を塗ってもなかなか乾かない為に色塗りに進めないチームも。制作メンバーの中には疲労と寒さで体調を崩す人も出ており、本番が迫る中、学生達の緊張と焦りがこちらにも伝わってきたこの日の取材でした。

■9月2日(本番2日前)

この日の取材は日が暮れてからになりました。チームによっては片付けまで終わって学生の姿がない所も。一方、いくつかのチームは最後の作業中。どんなに疲れていても作品にの出来上がりにとことんこだわる学生達の真摯な姿にこちらも心を打たれました。本番まで後わずか!

■9月4日(神輿パレード当日)

晴れました!どんどん気温が上がって真夏を思わせる暑さです。やっぱり神輿は青空が似合います!

午前10時に出発したパレードは上野周辺を約2時間練り歩き、最後は公園内の噴水前に集合です。

それぞれのチームが最後のアピールを行いました。どのチームの神輿も素晴らしい。2日前には疲労の色が出ていた学生達の顔にも充実感が溢れていました。

パレードという「晴れの舞台」に立った神輿はどれも迫力に満ちた素晴らしいものでした。それと同時に、今回の取材を通して、制作に携わる学生達の明るく、それでいて真剣なまなざしを近くで見る事が出来た事は、私達のこの夏の素晴らしい思い出となりました。