2015.06.20

2015.06.13

平成27年6月13日(土)、「ヨリミチビジュツカン」を開催しました。

「大英博物館展-100のモノが語る世界の歴史-」にて、ヨリミチビジュツカン史上初の土曜日開催!

今回は、どんな展開が待っているのでしょうか?

■ヨリミチビジュツカンってなに?

まず、ヨリミチビジュツカンについて簡単に御紹介。

ヨリミチビジュツカンは、「作品や人と出会い、鑑賞を通したコミュニケーションを楽しんでほしい」

というとびラーの思いからスタートした企画です。

「鑑賞」と「Café Time」の2つの要素で構成されています。

■ヨリミチカード

「大英博物館展」のテーマに合わせて、とびラーが「ヨリミチカード」をつくりました。

本日の「鑑賞テーマ」が書いてあるミッションカードです。優しい水色に癒されますね。

■鑑賞・ひとりで見る時間

展示されている100のモノから、「自分の部屋に置きたいモノ」を選びます。

たくさんの展示物の中から自分だけの「お気に入り」を見つける旅へ、いざスタート!

■鑑賞・みんなで見る時間

思い思いの作品を胸に、これからは「みんなで見る時間」。参加者が2人にとびラーがファシリテーター役で入り、

3人1組で鑑賞していきます。実はこのチーム分けにはちょっとした秘密が・・・

○鑑賞チームの秘密

「ヨリミチカード」を開くと、そこには下記のいずれかのイラストが描かれています。

同じイラストの人とチームを組み、「みんなで見る時間」を過ごします。

「みんなで見る時間」は、みんなで一つの家(場所)に住むことになったら、

そこに「どの展示作品を置きたいか」がテーマです。

それぞれ「一軒家」、「ひみつきち」、「宮殿」、「宇宙ステーション」と

異なる空間で時間を共有する仲間として「みんなの部屋に置きたいモノ」について考え、鑑賞します。

皆さんどんなモノを選ぶのでしょうか?

○アイスブレイク

各グループに分かれたら、ファシリテーターと簡単にアイスブレイク!

とびらーがファシリテーター役で入り、3人1組で「ひとりで見る時間」で思ったことや、

自分のお気に入りを共有します。

また、来場者の多い大英博物館展、他の来場者の皆さまに配慮しながら鑑賞することや、

「たくさん話をして、話を聞いて、楽しい時間にしよう」といったチームでの約束ごと・

ミッションを確認しました。

各チーム準備が整ったら鑑賞スタートです!

「みんなの部屋に置きたいモノ」かどうか、じっくり吟味します。

次はどれを見にいくのでしょうか?

上の写真は「ひみつきち」チーム。「ひみつきち」チームが選ぶモノはいったい・・・?

上の写真は、「宇宙ステーション」チーム。

「仏像どこに置こうか?」「宇宙だから・・・浮かせて、天井でもいいかも!」なんて奇想天外(?)

な対話がでてくるのも、ヨリミチビジュツカンならではです。

■Café Time

「みんなで見る時間」のあとは、お楽しみの「Café Time」です!

今回は展覧会に合わせて、「世界」にまつわるお菓子を用意して、とびラーがおもてなし。

「Café Time」からは、サポートに入っていたとびラーも一緒にみんなでおしゃべり。

それぞれのチームが選んだモノについて聞いたり、展示室内で伝えきれなかったことを気さくに話し合います。

だんだん話に夢中になり、場が自然と笑顔で溢れます。

○感想

・普段、ひとりで見るときとは、まったく違う発想で見れて楽しかった

・「自分の部屋に置きたいモノ」と目的をもって作品を見ることで作品への興味が広がった

・様々な設定のおかげで、美術品が日用品に見えて面白かった

・グループで見ることで、自分が通り過ぎた作品に注目したり、思いつかなかった意見が聞けてよかった

上記以外にも様々な感想をいただきました。「ひとりで見る時間」、「みんなで見る時間」と、

それぞれ「テーマ」をもって鑑賞していただいたことで、参加者の皆さまにとって、普段とは違う

「視点」や「発見」があったようです。「Café Time」では、そうした気付きや感想を、

参加者の皆さまから聞くことができました。

○おわりに

「楽しい時間はいつも早い!」「まだまだ話し足りない!」という思いもありますが、今回はこれにておひらきです。

鑑賞や、参加者ととびラーの対話から、たくさんの新たなコミュニケーションが生まれました。

新たな気付きや発見がある。そんな楽しい時間を一緒に過ごしてみませんか?

次回もお楽しみに!

アート・コミュニケータ(とびラー) 日野 南

とびラー3期。普段は自治体職員としてはたらく傍ら、多種多様なひとびとが集まるとびラーに魅力を感じ、アートコミュニケータとして活動中!

2015.05.23

今年度の第4回基礎講座のテーマは、<上野公園とミュージアム&大学>。

「とびらプロジェクト」と連動する「Museum Start あいうえの」の基礎的な知識を学びながら、上野公園という自分たちの活動の場に改めて目を向け、考える時間でした。

2015.05.23

5月16日、今年度最初の建築ツアーが開催されました。

今年度から入ったとびラー4期生も参加し、みんなで正面エントランスで呼び込みを行います。

この日は、上限いっぱいの30名の参加で、大盛況の建築ツアーでした!

建築ツアーは3つのコースに分かれていて、ガイド役のとびラーによって、その視点も少しずつ異なります。

過去にツアーに参加したことがある方も、違うコースだとまた新たな発見をすることができるかもしれません。

岸川さんの「建築のひみつ、彫刻のなぞ」コースでは、屋外の彫刻作品から、建築との関係性・おもしろさを見つけていきます。

都美の門を入ってすぐ、大きな銀の玉の作品『my sky hole 85-2 光と影』。資料を片手にお話しています。

窓ガラス越しに見つけたのは、傘をモチーフにした彫刻作品。

普段は何気なく通りすぎてしまうような彫刻作品に意識を向けてみると、そこから意外な建物のつくりに出会うこともあります。

山﨑さんの「たてもののリズムを感じてみよう」コースは、建築のデザインや構造の中に隠れたリズムを発見していく、

というもの。屋外で、身体を使って建物のしくみについてお話しています。

みんなで見上げているこの階段。一体何が隠れているのでしょうか…?

この日、ガイドデビューの大山さんは、「都美のこだわり発見ツアー」コース。

初めてのガイドとは思えない丁寧な説明で、お客さんにクイズを出しながら建物をめぐっていきます。

たくさんの方に参加していただき、充実した建築ツアーでした。

次回の建築ツアーは、少し間があいて、9月19日(土)の開催です!

夜間開館日に開催する、トビカン・ヤカン・カイカン・ツアーも不定期で開催しています。

詳細はHPでのお知らせをご確認ください!

・建築ツアー

・トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー

コチラから⇒

2015.05.18

4月26日。この日、東京都美術館では12人の大人たちが楽しそうに美術館内を歩き回り、

時には真剣なまなざしで屋外彫刻を見つめる、そんな光景が見られました。この方たちは「Museum Quest〜ある建築家が遺したもう一つの扉を探せ〜」の参加者のみなさんです。

このプログラムは、美術館に興味はあるけれど、ハードルの高さを感じてなかなか一歩踏み出せない人たちに向けて、私たち、とびラーが企画したものです。

鑑賞以外の目的でも美術館に足を運んでほしい、そしてもっと美術館を身近に感じてもらえたら。そういう思いから生まれた企画です。

プログラムの内容は、この日初めて会った人同士3人1組のチームに分かれて、東京都美術館の屋外彫刻や建築に関する謎を解くものです。

謎解きを通じて、チーム内のメンバー同士やとびラーとのコミュニケーションを楽しんで頂くことも、この企画の目指すところです。

さぁ、謎を解くための調査員として集められた参加者のみなさんは、新しい出会いを見つけ、そして美術館に遺されたもう一つの扉を見つけることはできたのでしょうか。

謎解きの前にアイスブレイク。見知らぬ人同士のチームなので、まずは自己紹介から始めます。今回は謎解き好きの方が多く集まったので、謎解きの話題ですぐに打ち解けていたようでした。

新たな出会いの始まりです。

アイスブレイクで少し打ち解けたところで、謎解きの開始です。東京都美術館の敷地内を舞台に、屋外彫刻や建築に関する謎を解いていきます。1つの都市をイメージして設計されたというこの美術館は、構造が少し複雑で、場所によって様々な表情を見せてくれます。美術館全体に散りばめられた謎を探して、調査員のみなさんは歩き回ります。

みなさん無事に謎を解き終えて、制限時間内に元の部屋に戻ってくることができました。部屋に戻るとラストミッションが待っています。

ここでも、みなさん協力して、すぐに謎を解いてしまいました。写真はとびラー側のミスで、答えが先に出てしまったときの様子。少しくらいのハプニングは、楽しみの一つと思って頂けたようです(笑)。

謎解きが全て終了したら、カフェタイムでより一層コミュニケーションを深めます。お茶を飲んだり、お菓子を食べたりしながら、参加者同士や参加者ととびラーとのコミュニケーションをゆったりと楽しんでいただきました。参加者のみなさんは、普段から謎解きのイベントに参加しているとのことで、今回の謎は少し簡単だったようです。でも、美術館という非日常的な空間での謎解きがとても楽しかったと語ってくれました。

また、謎解きが好きな人同士だったことで、コミュニケーションの輪が謎解きを通じて広がっていくのがわかりました。

今回はその要素として美術館や彫刻があったので、謎解きの思考だけでなく、あの彫刻はおもしろいよねとか、美術館ってどんな時にくるかなとか、いつもの謎解きとは少し違う会話が生まれていたようでした。

ある参加者の方のお話では、謎を解くという行為は、何か分からないことを、主体的に解明して答えを見つけることだとおっしゃっていました。

作品の鑑賞という行為は、自身の内省を促したり、他者との対話を誘発したりすることに加え、作者はどんな人か、どんな思いでつくったのかということに思いを巡らせたり、調べたりして解釈していくこともあると思います。謎解きの思考と鑑賞の思考を行き来する様子から、参加者のみなさんがこれまで経験したことのない体験をしていることが伺えました。

今回Museum Questへ参加して頂いたことで、これまで美術館に足を運ぶことが少なかった方々に、作品を通じた謎解きという擬似的な鑑賞体験を感じてもらえたのではないでしょうか。

参加者のみなさんが、今回の体験をきっかけにアートの世界にも興味を持って頂けたらうれしいです。

いかがでしたでしょうか?あなたも東京都美術館を舞台とした謎解きで、新しいミュージアム体験をしてみませんか?次はどんな出会いが待っているか、私たちも楽しみです!

________________________________________

【筆者】アート・コミュニケータ 上神田健太(カミカンダケンタ)

2015.05.17

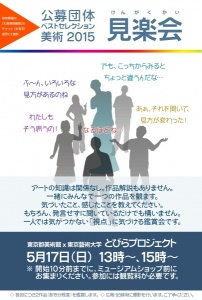

全国の美術公募団体から選定された27団体、151名の作家の作品の展覧会、「ベストセレクシション美術2015」展にて、

今年度初めての対話による作品鑑賞会「見楽会」が行われました。

5月17日(日)13時と15時の2回。日本画、洋画、彫刻、工芸等多様な作品が一堂に会する本展の中、とびラーが選んだ絵画作品6点を参加者とともに鑑賞しました。

参加者は、大英博物館展の帰りに寄ってくださった方が大半でしたが、中には、友人が出品しているのでと、この展覧会を目的として来られていた方もいました。この鑑賞会のことを、知人から勧められたり、ツイッターで知ったという方もいました。参加者の年齢層は20代~70代、男女比はほぼ同数、参加人数はのべ

22名でした。

30分前からのとびラーの声掛けと、看板を目印に徐々に集合場所に集まって来られ、

いよいよ始まります。

まずは、玄関ロビーに集合後2チームに分かれて、展覧会のことや「見楽会」は作品の解説をするのではなく、みなさんで1つの作品をよく見てお話をしながら鑑賞をする会であることを説明し、それぞれ出発しました。

作品を囲んで、1作品目の鑑賞が始まります。

最初に、1人でしばらく、よく絵を見る時間があります。

その後、ファシリテーター(とびラー)が、「この絵の中に何が描いてあるのでしょう?

気がついたことを何でも自由に話してください。」と、対話による鑑賞を進めて行きます。

他の参加者と一緒に見ながらお話をしていくことで、1人では気がつかなかった発見に出会えるかもしれません。初めは緊張していた方も、次第に作品を指して、見つけたことを話してくださるようになります。

2作品目になると、だんだん見ることに慣れてくるのでしょうか、意見もたくさん出てくるようになってきます。ファシリテーターが、「少し前に近づいてみましょう」と促してみることもあります。離れて見ていると気がつかなかったことが、近くに寄ってよく見たら、見つかるかも?逆に、近くで見てもわからなかったことに、又離れて見てみたら気がつくこともあるかもしれません。

ファシリテーターは、1人1人の発言に耳を傾け、その場にいるみなさんが理解できるように、整理していきます。(時には身振りを交えて)

ファシリテーターは、1人1人の発言に耳を傾け、その場にいるみなさんが理解できるように、整理していきます。(時には身振りを交えて)

もう1つのグループは、こじんまり少人数でスタート。

1つの作品について「不思議」、「あったかい」、「懐かしいような気がする」、「現実にはあり得ない感じ」、「なんか気持ち悪いような、でも面白い」、同じ絵を見ているのに感想はじつに千差万別です。どんな意見も自由に話していいのです。人の意見を聞いて、賛成もよし、反対もよし。正解はひとつではありません。絵の中のポーズを真似しながら見ている方もいます。まさに絵の中に入って見ています。

この作品では、「いったいここはどこなのか?」「どこまでが現実でどこまでが想像なの?」

などと、話が進んでいました。ファシリテーターが「どうしてそう思うのですか?」と聞くと、

さらにみなさんの思考が深まっていきます。時には腕組みして「うーん」と考えてしまうことも

あります。だれかの意見がきっかけで、「自分も、そんな気がしてきた。」などと、初めと見方が変わる方もいます。これぞ対話による鑑賞の面白さです。

「作品のモチーフが何を表しているのだろう?」とか、「絵を見てこういう気持ちになった」とか、そんなことも話してくださる参加者がいます。そっと題名を見てフンフンとうなずいていたり、反対に余計に不思議になっていたりする方も? だまってみなさんの話を聴いている、ただそれだけでも充分楽しい、そんな楽しみ方もありです。

6.「蜘蛛の巣」三浦愛子

15時からの回は、2作品終了後、希望者だけで3作品目を鑑賞することになりました。途中から

参加したい方もウェルカムです。なんと、13時からと15時からの2回とも参加し、お一人で合計5作品も鑑賞してくださった「見楽会」の大ファンがいらっしゃいました!うれしいことです。

(番外編)

見楽会終了後は、プログラムに参加したとびラー全員で振り返りのミーティング。

これからも、東京都美術館の中でたくさん充実した鑑賞会の機会を作り、一人でも多くの方と色々な作品を一緒に楽しんでゆきたいです。鑑賞会をより理解してもらうための宣伝方法、よい場づくり諸々、今後も進化し続けます。

—————————————————

アート・コミュニケータ(とびラー) 内野聡子

アート・コミュニケータ(とびラー) 内野聡子

今いちばん忙しくも充実した毎日なのかも?いくつになってもたくさんの人と出会い、知らないことを学びたい、そんなご縁、姿勢を大切にしたいです。

2015.05.09

5月9日、第3回目の基礎講座が行なわれました。とびらプロジェクトでは「鑑賞実践講座」「アクセス実践講座」「建築実践講座」の3つのコースが設けられており、6回の基礎講座が終了するといずれか1つ以上を選択し、年間を通して受講します。今回の講座では「アクセス」と「建築」について、プロジェクトとしてこのテーマに向き合うこと、とびラーが活動していく意義やポイントを確認しました。

まず午前中は「アクセス」について学んでいきます。

2015.04.25

今年度の第2回基礎講座では、「美術館での体験とは?」についてみんなで考え、実際に体験しました。

午前中は稲庭さんより映像を3本紹介してもらい、見終わったら感想を全体で共有する時間。

1本目はアメリカのニューヨーク市にあるメトロポリタン美術館館長トーマス・キャンベル氏によるTEDでのプレゼンテーションの映像です。

2015.04.11