2015.03.29

3月29日(日)、第1期とびラーの任期満了式が行なわれました。

プロジェクト3年間の節目であり、そして初めてとびラーが巣立っていく特別な日です。

その名も「開扉会(カイピカイ)」。それぞれが開く「とびら」を想い名付けられました。

会は2・3年目とびラーによる企画から始まりました。

テーマは「5年後の未来をデザインしよう。—あなたと、アート&コミュニケーションとの関わり方を考える—」。

アート・コミュニケータとして活動する自分自身のこと、自分の周りのことについて、少し先の未来を想像しながら考えてみます。

みなさんが言葉にしたことはメモ。

グループごとに話した後はどんな意見が出たのか、全員で共有します。

とびラー全期が揃う機会は実はとても貴重。とびラーとしての時間が個人の中で完結してしまうのではなくて、時々互いに交換する時間を積極的に持つ事を大切にしています。

自分の未来の姿、社会の姿、小さなアイディアや悩み、大きな夢まで。

短い時間ながらも、相手が考えていることに少しだけ想いを馳せてみるひとときです。

後半は、場所を移して活動のフィールド、上野公園へ。

雨が心配されていたこの日ですが、この時ばかりは天気も見方してくれました。

はじめに東京藝術大学と東京都美術館を代表して、プロジェクトの代表教員でもある日比野克彦教授、そして林久美子副館長のお二人から、メッセージをいただきました。

「前例のないことにチャレンジしてきた3年間。この経験は受け継がれていくけれど、1期生みなさんの経験は二度と誰も出来ないものです。この貴重な体験を明日から、それぞれの日常に活かして、生活、まちづくり、コミュニティづくり、自分の価値観を鍛えていってください。」「とびラー任期満了、おめでとうございます!」

3年間の感謝、今後への期待が伝えられました。

次はいよいよ任期満了証の授与です。

3年前、とびらプロジェクトが始動した当初の顔ぶれが前に並び、一人一人の名前がプロジェクトマネージャの伊藤さんにより読み上げられました。

証書の名称は「開扉の印」(カイピノシルシ)。

2つ折りのカードの中には、東京都美術館・真室佳武館長、東京藝術大学・日比野克彦教授のお二人からのメッセージが書かれています。そして、上野を飛び出したみなさんが開く新たなとびらを願い、上野駅からの「切符」が一緒に綴じられています。行き先はその人次第。

授与の後は、3年目を迎えたとびラーとスタッフからのことばが伝えられました。

3年目のとびラーを代表して小野寺伸二さん。そして同じくとびらプロジェクトを巣立つスタッフの近藤美智子さん。

授与が終わると、2・3期のとびラーから1期生にインタビュー冊子の授与です。

この冊子は、2・3期のとびラーが任期を満了するみなさんの送り方について考えたところに始まり、小さなプロジェクトを立ち上げて形になったもの。とびらプロジェクトが始動した当時を知る人であり、とびラーとして最初に走り出した人たちの言葉や思いを、インタビューを行い1つの冊子にまとめました。

そして会を締めくくるのは、東京藝術大学の伊藤さん、そして東京都美術館の稲庭さんによるおわりのことばです。

「道なき道をみなさんと歩めたこと、本当に嬉しく思います。」

「みなさんのこれからの活動、そして新たに入る4期生との出会い、新たなフェーズが始まる予感がしています。これからもよろしくお願いします。」

「3年間、本当にお疲れ様です。ありがとうございました!」

開扉会の最後はみんなで記念撮影。これだけ沢山の方がとびラーとして活動してきました。

本年度、任期を満了したとびラーは55名。

55人のアート・コミュニケータが上野から、それぞれの場に出発します。

新たに活動を始める方、元いた場に戻りここで培ったものを活かしていく方、みなさんの今後は様々だと思います。

アート・コミュニケータのマインドを持った人たちのパワーを、それぞれが大切にしている場で発揮していくことを願っています。

(とびらプロジェクト アシスタント:大谷郁)

2015.03.26

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2015.03.17

2月13日と27日に「ヨリミチビジュツカン 新印象派—光と色のドラマ展編」を開催しました。

ヨリミチビジュツカンは、作品を通して人と出会い、人を通して作品と出会うことを大切にした、鑑賞とコミュニケーションをテーマにしたとびラボです。

一人で美術館に行った時に、作品を見て感じたことを誰かに伝えたいな…と思ったり、SNSに書き込む感想を直接誰かと話し合ったりしたいな…と思うことってありませんか?このプログラムはそんな思いを叶えます。

金曜日は夜8時まで開館している東京都美術館。仕事帰りや学校帰りに、気軽にふらっと寄り道してほしいな、という思いから、ヨリミチビジュツカンは夜間開館の時間に開催しています。

毎回試行錯誤を重ねて実施していますが、今回は1年前の初回と同様に事前申し込み制とし、ドレスコードの「ヨリミチアイテム」も復活!これは参加申し込みからプログラム当日までを、楽しみにワクワク過ごしてもらうための工夫です。

新印象派展のヨリミチアイテムは「好きな色」。展示室に並ぶ作品はどれも色とりどりですが、参加いただいた皆さんがチョイスしてきた色も様々でした。私の担当したグループは偶然にも5人中4人が「青」でしたが、同じ青でも色のニュアンスの違い、色々な青がありました。

さて、夕方を過ぎ、展示室の混雑も落ち着いてきた頃、参加者の方々が集まり始めます。

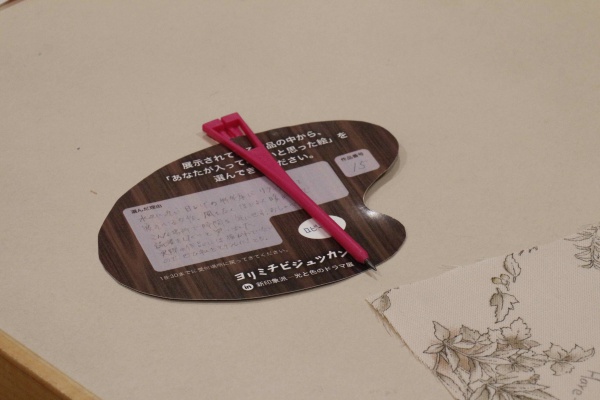

受付を済ませると、パレット型のヨリミチカードが手渡されます(このカードもとびラーが作っています!)。まずはひとりで展覧会を見に行き、「入ってみたい絵」を1点選んできてもらいました。選んだ作品はこのカードにメモしておきます。

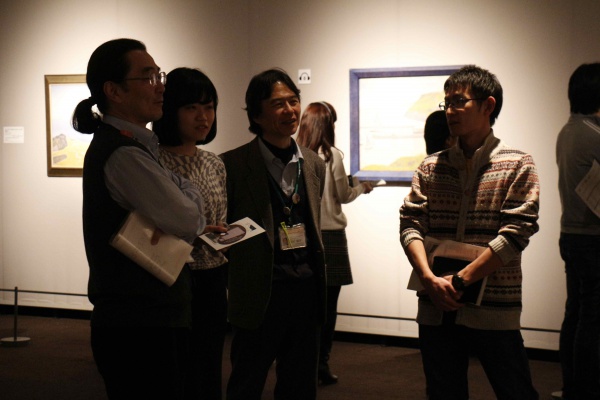

30分ほどひとりで見てきた後に、グループ鑑賞が始まります。

描かれている人と哲学の話をしてみたい、あたたかな夜の光が気になった、家の周りを散歩してみたい、色の移り変わりが綺麗だった…作品の前で選んだ理由を聞きながら、みんなで絵の中に入っていきます。入ってみたい理由をきっかけに、作品から受ける印象や感じたことを共有します。

同じ作品を見ていても、感じることや注目する箇所は人それぞれです。自分とは違う視点を聞き合い、ひとりではさっと通り過ぎてしまう作品もじっくりと見ることができるのがヨリミチビジュツカンの良いところです。「他の人の見方や感じ方を知ることができて面白かった」との感想をよくいただきますが、自分ではない誰か(しかも大抵それは初めて会う人!)を通して作品をみる体験から、その人自身の視点が広がると良いなと思います。

小学生に人気の作品を紹介すると、立ったりしゃがんだり身体を使った視点探しが始まりました。背の高い人は空に視線が向きがちですが、子供の背の高さになってみると視線の先には人々や町並みがありました。

近距離、中距離、長距離と作品との距離を変えると見え方が変化し、まるで違う絵のように見える発見は、点描技法を用いた新印象派の展覧会ならではかもしれません。

展示室には静かに沈黙の中で作品と対峙したいという気持ちで来館している方もいらっしゃいます。いかに同じ展示室内で共存するのか、このとびラボでいつも考えていることですが、本物の作品からのインスピレーションを受けながら、他者と一緒に過ごす時間の価値も大切にしていきたいなと思っています。これからもより良い方法を探っていきたいと思います。

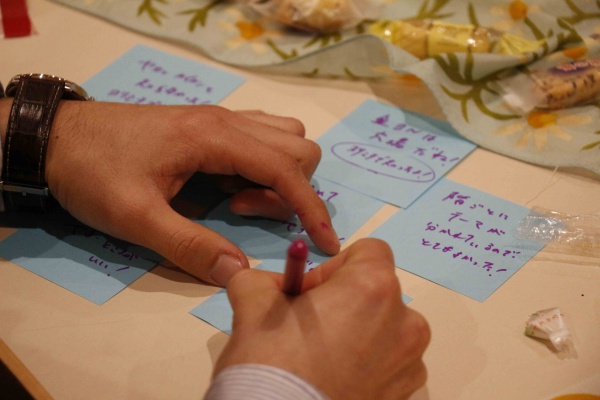

鑑賞の後は、カフェタイムです。私たちとびラーが普段活動拠点としているアートスタディルームでお茶をしながら、皆で一緒にプログラムを振り返ります。お菓子も展覧会に合わせてとびラーが用意しています。今回の持ち寄りは、カラフルがテーマ。いかがでしたでしょうか?

ここでは、形式的になりがちなアンケートを取ることをやめ、参加の皆さんに今日の感想や心に残ったキーワードを、話をしながら付箋に書き出してもらいます。

作品について話すときは図録を使うこともありますが、図録を開くとがっかりするほど、本物の作品が持つ色彩の鮮やかさや輝きを再認識する時間になりました。やっぱり本物がいいね〜と展示室で感じたことを思い出しました。

このカフェタイムでは、初対面同士でもこんなに話って盛り上がるのものなんだな〜と毎回思います。作品のこと、普段行く美術館のこと、私たちとびラーやとびらプロジェクトのこと、閉館時間ギリギリまで、話題は尽きません。まだ話足りない!という気持ちを残しながら、夜間のライトアップで参加者の皆さんをお見送りして終了です。

最後に、今回のプログラムの中で聞こえてきた皆さんの言葉をいくつか紹介します。

「(モヤがかかっているように見えるのは)そこにいる人々の息遣いで空気があたたかくなっているからかもしれない」

「(夕暮れの色合いが綺麗なので)夜になってしまうのがもったいない」

「朝の光、昼の光、夜の光、いろんな光がある」

「本当に水面が揺れているようにみえる」

「好きなものを好きと言えた」

「自分の直感で良いと思うものを選べるようになった」

まだまだ沢山ありますが、作品に関すること、このプログラムに関すること、参加者の皆さんと交わす会話は、私たちとびラーにとっても新しい気付きになっています。

そして、「ヨリミチビジュツカンに参加したことで、美術館に行くスイッチが入った!」とのとても嬉しい言葉をいただきました。これからもいろんな人の美術館スイッチを押していきたいと思います!

実は1年前に参加者として来ていたメンバーも、一緒にヨリミチビジュツカンで活動しています。他の美術館で参加者の方に偶然お会いしたこともありました。今回ご一緒できた皆さんとも、また都美や他の美術館で再会できることを楽しみにしています!

ご参加いただいたみなさま、素敵な時間をありがとうございました!

—–

近藤乃梨子(アート・コミュニケータ)

3度の飯よりアートが好き♡とびらプロジェクトへの参加をきっかけにアートに携わる人生が本格的に始まりました。様々なご縁に感謝して日々を過ごしています。

2015.03.07

東京都美術館で開催された「女子美スタイル2014(女子美術大学 大学院・芸術学部・短期大学部 選抜 卒業・修了制作展。以下、卒展)」にて、期間中の3月7日に、とびらプロジェクトでは「女子美 卒展さんぽ」のプログラムを開催しました。

以下に、開催した「卒展さんぽ」をご紹介していきます。

■「卒展さんぽ」とは、どんなプログラム?

「卒展さんぽ」のプログラムは、さんぽのような気軽な感覚で、卒展の作品をみんなでみたり、作者と会話したりして、作品と作者との交流を楽しむプログラムです。アートを介して、人(来館者)と人(作者)をつなぐことをコンセプトにしています。

※東京藝術大学 卒業・修了作品展でも「卒展さんぽ」を開催しました(当日の様子はコチラ)。

■当日の様子をご紹介

【参加者の受付。とびラーからプログラムの流れを説明しながら、さんぽ気分を高めています】

【受付から展示室に入ります】

【展示室をさんぽ気分で巡っています】

【作品を参加者同士でみて、思ったこと、感じたことを共有しています】

【作者から作品コンセプトを説明したり、参加者からの質問に答えたりなど、参加者(来場者)と作者が交流しています】

【展示室をめぐったとは、みんなで感想を共有します】

■ 参加者はどんな印象だったの?

プログラムに参加した作者および来館者からの感想を少しご紹介します。

<作者の感想>

「鑑賞者と直接お話する機会が少ないため、とてもいい経験をさせてもらいました」

<参加された来館者の感想>

「作者の思いを聞くことができてよかったです」

「作者の方のお話しが聞けて、作品を生み出す前の思考がわかったのがとてもよかったです」

「いろいろな、みる視点を頂けて、見ず知らずの人達とみる体験は本当にいい機会でした」

■おわりに

当日、印象的なこととして、わたしが案内したグループに、将来、美大に行きたい男の子がいました。その男の子が目を輝かせながら作者と話している光景が、今でも印象に残っています。当日の体験は、男の子にとっては将来を考える貴重な場となり、作者にとっては普段、話すことできない鑑賞者に出会える新鮮な場となり、またその他参加者全員にとって和やかな気持ちになる場となりました。

今後もまた女子美スタイルにて、人(来館者)と人(作者)をつなぎ、双方の考えや思いを共有することで新しい価値の創出を目指していきたいと思っています。

それでは来年の「卒展さんぽ」にて、これから出会う、新しいみなさんにお会いできることを楽しみにしています。

執筆:植田清一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

民間企業で勤めるかたわら、週末はアートを介した学びの場づくりを実践している。