2023.10.22

日時|10月22日(日)13:30〜15:30

場所|東京都美術館 講堂

講師|松見幸太郎(NPO法人 キッズドア)

テーマ|「経済格差とこどもたちの文化的状況」

MuseumStartあいうえの ダイバーシティ・プログラム「ミュージアム・トリップ」にて、数年にわたり連携を続けているNPO法人キッズドアの松見幸太郎さんからお話をお聞きしました。(キッズドアとの連携プログラムの様子はこちら。)

プログラムで子どもたちと活動するとびラーが、キッズドアの学習支援等とつながる子どもたちの文化的状況やその社会的背景について知る貴重な機会です。

「体験格差」を生み出す貧困という社会的課題の現在を知ることで、とびラーが、アート・コミュニケータや美術館・文化施設のあらたな役割にも目を向けていく時間になりました。

今後も、MuseumStartあいうえのと様々な機関との連携の中で、とびラーが子どもたちをミュージアムでの体験へとつないでいきます。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.09.09

日時|9月9日(土)13:30〜16:00

場所|東京都美術館 講堂

講師・テーマ|

・村田陽次(東京都 生活文化スポーツ局 都民生活部 地域活動推進課)

・「やさしい日本語」

・山藤弘子(日本語教師)

・「生活者としての外国人と共に~地域の現場から~」

多文化共生をテーマに、お二人の講師を招いてお話を伺いました。

東京都の村田陽次さんからは、多文化共生を推進する東京都の取り組みについてお話を聞きました。外国にルーツを持つ方々への支援格差の問題や「やさしい日本語」の活用について、また多文化共生をめざす東京都や全国の美術館・博物館や劇場など様々な文化施設の取り組みも紹介されました。

二人目の講師として、日本語教師で、外国人住民と台東区の地域をつなぐ活動をしている山藤弘子さんからお話を聞きました。Museum Start あいうえの のやさしい日本語プログラムでは、山藤さんを通じて台東区の外国ルーツのお子さんとその保護者がプログラムに参加しています。(やさしい日本語プログラム過去の事例はこちら)

外国人住民が、地域を支える生活者として活躍できるよう、住民同士が日常的な関わりを続けていくことの重要性について伺い、とびラーも関心をもって聞いていました。

行政の取り組みと、地元での顔のみえる距離での関わりの両方があることで、多文化共生社会へとつながっていくことをお二人のお話から感じ、アート・コミュニケータが外国人住民との日本人の関わりを美術館を拠点としてつくっていく意義を再確認することができました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.08.05

日時|2023年8月5日(土)14:30~17:00

場所|東京都美術館 ロビー階第3公募展示室(「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023」会場内)

講師|西智弘(川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター腫瘍内科/緩和ケア内科、一般社団法人プラスケア)

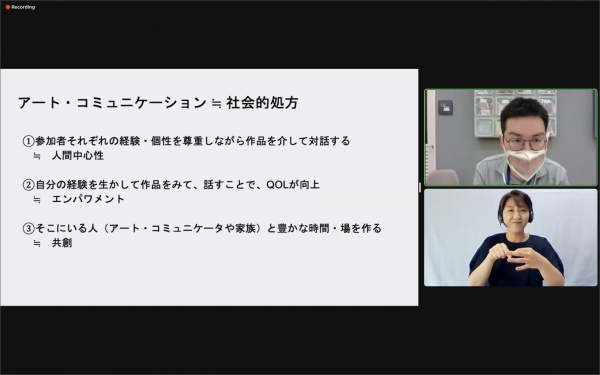

「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023」の会場となった東京都美術館の公募棟展示室にて、川崎市立井田病院の医師であり、一般社団法人プラスケアで「暮らしの保健室」などの運営に携わる西智弘さんからお話を伺いました。

医療の現場で注目され始めた、「社会的孤立」という現代の病に対して、薬ではなく「地域での人のつながり」 を処方する「社会的処方」について、また、人と地域とのつながりをうみだす「リンクワーカー」というはたらきについて共有していただきました。

会場では、「アート・コミュニケーション事業を体験する 2023」にいらした来場者や任期満了したアート・コミュニケータも西さんのお話に耳を傾け、議論に参加しました。

「暮らしの保健室」がある川崎では、2024年春から川崎市と東京藝術大学が連携したアートコミュニティを育むプロジェクト「こと!こと?かわさき」がはじまります。西さんもプロジェクトに関わっており、川崎の街でもアートコミュニケータと活動をつくられていくそうです。

これからもますますアートを介したコミュニティの輪が広がっていくことが期待できるアクセス実践講座第3回でした。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

川崎市のアート・コミュニケータ始動!

「こと!こと?かわさき」では、今年度からあらたにアートコミュニケータ「ことラー」を募集しています。

詳しくはこちら→https://kotokoto-kawasaki.com/

2023.07.30

日時|2023年7月30日(日)14:00〜16:00

場所|東京藝術大学 第1講義室

講師|又村あおい(全国手をつなぐ連合会 常務理事 兼 事務局長)

全国手をつなぐ連合会の常務理事兼事務局長である又村先生より、オンラインにてお話を伺いました。

障害とは何なのか、社会モデルや医療モデルについて、また、合理的配慮の具体的な事例をわかりやすくお話しいただきました。

とびラーからのふりかえりを抜粋します。

ーーーーーーーーーー

・障害の理解と差別の解消に向けて法整備が進むことは喜ばしいことですが、人々の心の中の差別意識は、この法の施行によってどう変わるのだろうか?という興味も湧きました。

・まずは自分の内にある「心理的バリア」をなくしていく努力をしていきたいと思います。その先に「物理的バリア」をなくしていく合理的配慮の知恵が生まれてくるのかなと感じました。

・この講座はアクセス参加者だけではなくとびラー全員、いや、社会を構成する人たち全員が知っておくべき大切なことだと思いましたが、浸透が課題なのだとも感じました。

・「障害理解とは数年後の自分を理解すること」「他人事ではなく我が事」、まさにその通りで最初は絶句しましたが、講座が進んでいくうちに、「できないことは求めず、その場でできる事が中心」「できるできないだけで判断せず建設的対話を深めることが重要」なのだとわかってくると、少しホッとします。

ーーーーーーーーーー

東京都美術館では、普段は混雑している特別展の休室日を利用した「障害のある方のための特別鑑賞会」などの取り組みを行っており、様々な当事者と出逢いながら実践のかたちを日々考えています。

とびラーの活動に限らず、日常生活にひろげて合理的配慮とは何かを見直すことができる、具体的な行動をイメージしやすいお話でした。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2023.07.16

日時|2023年7月16日(土)13:30~16:00

場所|東京藝術大学 第1講義室

内容|アクセス実践講座とは

講師|小牟田悠介(東京藝術大学)

内容|ろう文化とは

講師|小野広祐(明晴学園 教頭)

2023年度初回のアクセス実践講座では、

最初にとびらプロジェクトマネージャの小牟田悠介より講座の趣旨と意義についてお話しし、

次に、明晴学園教頭であり、NHK手話ニュースのキャスターでもある小野広祐先生に、ろう文化についてのお話を伺いました。

日本手話は、音声の代わりとなる補助的なものではなく、

日本語とは違う、一つの独立した言語です。

手話とは何か、ろう者と聴者のズレはなぜ起こるのかを伺いました。

手話では、相手を指差すことが多くありますが、聴者が日常生活で同じことをすると失礼だという考えもあり、躊躇することも。

指差しは手話にとって大切な表現。ゲームに取り入れることで、指差すこと、指されることに慣れることができます。

また、簡単な手話表現も習いました。

手話が一つの言語であることを初めて知ったとびラーも多く、真剣に小野先生の手話に見入っていました。

とびラーからのふりかえりを抜粋します。

ーーーーーーーーーー

・「日本語が第二言語」ということ自体、初めて知ることだった。これまで自分の中での『手話』は本来の意味で「言語」ではなかったということも驚いた。

・聾者だからろう文化だけを話すのではなく聴文化と比較しながら話しつつ、相互理解が必要であるということを伝えると非常に理解しやすいと改めて感じた。今後の自分の活動の参考にもなれた。

・今まではろう者に対する認識として、病理的な障害を持っているという面でしか捉えていなかったことに気づかされました。

・文化や思考スタイルの違いを理解することで、使う言語は異なってもコミュニケーションすることができるのではないかと感じました。逆に単語や文法だけ理解していても、違いを分かろうとしなければ関係は作れないと思いました。

ーーーーーーーーーー

とびラーの中には、ろう・難聴のとびラーもいます。

また、この夏、Museum Start あいうえののプログラムでは、聴者・ろう者・難聴者が参加するプログラム、

「みるラボ」が実施される予定です。

今回の講座ではろう者にとっての手話という言語や、ろう文化について学ぶことができました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2023.01.08

「1年間のふりかえり」

日時|2023年1月8日(日) 13:30〜16:00

会場|東京藝術大学 第3・4講義室

講師|小牟田悠介(東京藝術大学)

熊谷香寿美(東京都美術館)

最終回は、一年間をふりかえりました。それぞれのプログラム等に実際に参加したとびラーの生の声を聞き、

参加した人もしていない人も一緒に感想などをシェアすることで学びを深めました。

また、改めてICOMの定義に立ち戻り、とびらプロジェクトにおけるアクセス実践講座の意味・意義を考えました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.11.20

ワークショップメイキング①「ミュージアムでのワークショップとは?」

日時|2022年10月30日(日)13:00~17:30

場所|オンライン

講師|小牟田悠介(東京藝術大学)

ワークショップメイキング②「企画を立てる」

日時|2022年11月20日(日)13:30~17:30

場所|東京藝術大学 第3・4講義室

講師|小牟田悠介(東京藝術大学)

藤岡勇人(東京都美術館)

ワークショップメイキング①は、建築実践講座と合同で行われました。

ワークショップメイキング②は、アクセス実践講座を選択したとびラーが改めてワークショップを考えます。

まずはこれまでの講座をふりかえりました。それから、先日行われた「ずっとび」のオレンジカフェについて、担当学芸員の藤岡さんや、参加したとびラーから当日の様子について聞きました。

次に、グループに別れて「65歳以上で東京都美術館に来れていない方」を対象にしたワークショップメイキングを行いました。机上で考えるだけではなく、実際に東京都美術館へ足を運びます。

講義室に戻り、実際に足を運んでみてからの内容を見直します。

他のグループの意見も交えながら、フィードバックを行いました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.09.25

日時|2022年9月25日(日)13:30~16:30

場所|東京藝術大学 第一講義室

講師|村田 陽次 (東京都 生活文化スポーツ局 都民生活部 地域活動推進課)

石平 晃子 (NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク)

2022.09.03

日時|2022年9月3日(土)14:00~17:00

場所|オンライン

講師|藤岡勇人(東京都美術館学芸員)「ミュージアムで社会的処方を考えよう」

小川由美子(永寿総合病院 認知症疾患医療センター)「地域で暮らす認知症の人や

その家族を応援!認知症サポーター養成講座 ~認知症についての理解を深めよう

~」

2022.07.30

日時|2022年7月30日(日)13:30~15:30

場所|東京藝術大学 第一講義室

講師|西智弘(川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター腫瘍内科/緩和ケア内科、一般社団法人プラスケア)