2023.07.01

第1回建築実践講座|「都美の建築と歴史 / 東京都美術館に活きる、前川建築の3つのキーワード」

日時|2023年7月1日(土) 13:30〜16:45

会場|東京都美術館 講堂

講師|松隈洋 (神奈川大学 教授)

河野佑美(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係)

前半は、東京都美術館の学芸員の河野佑美さんより東京都美術館の今と昔についてのレクチャー、

それから、神奈川大学教授の松隈洋先生より、東京都美術館を設計した前川國男の魅力や見どころについて、3つのキーワードをもとに熱く語っていただきました。

松隈先生は実際に前川國男事務所でご本人といっしょに働いた経験のある方です。

松隈先生ならではの視点で語られる前川國男は、本や資料から知るよりも、リアルで親しみのある存在となりました。

そして、市民が建築について関心をもって関わることがどのような意味を持つのかを深く考えさせられる内容でした。

参加したとびラーのふりかえりを一部引用します。

建築の見た目の美しさも素敵で好きなのですが、その見た目の奥にある建築家の信念を知ることをもっと深めてみたいと思いました。

前川國男の建築物をただ鑑賞するだけではなく、前川建築に共通する回路を発見すること、前川建築を介して多くの方々とのコミュニケーションを生み・育むことが、とびラーの役割であると改めて感じました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.12.10

第7回建築実践講座|「1年間のふりかえり」

日時|2022年12月10日(土) 14:00~16:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム・スタジオ

建築実践講座、2022年度の最終回は、東京都美術館のアートスタディルームとスタジオで行われました。

この回のテーマは、「1年間のふりかえり」です。

東京都美術館の峰岸優香さんと、この1年間参加したとびラーから寄せられたコメントや写真とともに、全6回をふりかえりました。

その後、まずは建築実践講座で印象的だったことをキーワードとして書き出します。

そのキーワードを持って、近くの人と3人組になり、そのキーワードを共有します。

15分間の共有をメンバーを変えて繰り返します。

自分で言葉にすること、相手の言葉をきくことによって、自分のキーワードが少しずつ変化していきます。

2度の3人組を経て、ファイナルキーワードを考え、ホワイトボードに貼りだします。

貼りだされたキーワードをみんなで見ます。

”キーワードについてとびラーの皆さんとお話していて、どの方が出されるワードも聞いていくと全て繋がっていて、そこにとびラーのコミュニティを感じました。”

とびラーのふりかえりより一部引用します。

”知識ではなく場を作ることの大切さを、手を変え品を変え学んでいたように思います。”

”人々の集う建築空間をどのように楽しむのか、ハード(建築と空間)、ソフト(許容デザイン)、コミュニケーション(言葉と態度)を活かした関係性を参加者と築きつつ、その心の内、意識を観察して「場」をデザインしているように感じました。参加者が能動的になれる場作り、参加者にどうなって欲しいか、何を持ち帰って欲しいかよく考えて建築空間の可能性を高めていきたいと思います。”

これで2022年度の建築実践講座はおしまいです。

お疲れさまでした!

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.11.05

第5回・第6回建築実践講座|「ワークショップメイキング」

ワークショップメイキング①

日時|2022年10月30日(土) 13:00~16:00

会場|オンライン

ワークショップメイキング②

日時|2022年11月5日(土) 10:00~15:00

会場|東京藝術大学 中央棟第三講義室

第5回建築実践講座は、アクセス実践講座と合同で、オンラインにて行われました。

まず、とびらプロジェクトマネージャの小牟田悠介さんより、ワークショップメイキングとコミュニティメイキングについてお話がありました。

とびらプロジェクトでは、対話をもとにコミュニティを育むことを大切にしています。

プログラムを考えるとき、「何をするか?」を重視しがちです。

「相手にどうなってほしいか?」を軸に進めていけば、迷ったり行き詰まったりしたときに、一度立ち止まり、戻ることができます。

後半の時間は、実際にワークショップを考えます。

まず、一枚の家族写真が提示されました。

そこに写る人物が、東京都美術館に来にくい理由を考え、想像します。

ブレイクアウトルームに分かれたとびラーは、それぞれの経験などから、どうしたら「この人」が都美を楽しめるのか、話し合います。

休憩を挟んで、後半はその人物についてもう少しその人となりについての情報を追加していきます。

”ワークショップというと、ワークショップを「やること」が目的になってしまうことも多い気がしていて、それを「参加する人がどうなってほしいか」という結果から考えていくことが言われれば当たり前なのですが、新しい気づきでした。”

第6回建築実践講座は、東京藝術大学中央棟第三講義室で行われました。

まずは「自分」という属性を客観視して書き出していきます。

その後、グループの中から一人を選出し、東京都美術館の建物を楽しむワークショップを考えました。

選ばれた人がリーダーにならないこと、というグランドルールの中でグループ内でワークショップを考えます。

もうひとつのグランドルールは、必ず現地に行ってみること、そして実際に体感して変更した点を意識すること。

色々なプランが出てきました。

たとえば、企画名だけご紹介すると

などなど・・・

初めに考えていたプログラム、実際にトライアルしてみると、想像した通りにいかないことも。

トライアルから戻ってきて、最初に考えていたプランをブラッシュアップしていきます。

大切なのは、対象者が心地よく過ごせているかどうか。

参加したとびラーのふりかえりより一部引用します。

”自分がペルソナだったので、ものすごく掘り下げることができました。多様性のあるメンバーで作れたことで、奇をてらわず、現実的だけどよく考えられたアイデアになったと思います。午後にやってみたこともとてもよかったです。やってみると、メンバーから自然に変更のアイデアが出ました。素敵な体験でした。”

いよいよ次回は最終回です。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.10.08

第4回建築実践講座|「コミュニケーションを生む場作りとは」

日時|2022年10月8日(土) 14:00~17:00

会場|東京藝術大学中央棟第三講義室/上野公園

講師|宇田川裕喜(株式会社バウム 代表)

第4回目の建築実践講座は、株式会社バウム代表の宇田川裕喜さんです。

過去にもオンラインでお招きしていましたが、リアルでの開催は初めてです。

「何かを作るとき、知るという作業、探すという作業を時間をかけて行います。街だったり、空間だったり。

その後、それを整理して、関係者みんなが理解できる形にしていく。それに名前を付けたりとか、ロゴとかビジュアルとか。その動きが1つの傘のもとで動いていくようにしています。」

講座の後半では、そこに関わる人たちのことを知るワークショップを行いました。

テーマは、「小さなストレスを観察する」

出かける前に、一人一人想像できるストレスの仮説を考えます。

それからグループに分かれ、実際に上野公園へ出かけて小さいストレスを観察します。

約1時間のフィールドワークから戻り、見つけたストレスを書き出していきます。

それから、4つのグループに分類していきます。

小さいストレスに着目することで、よりよく過ごすことのできる場作りが想像できます。

参加したとびラーのふりかえりを一部引用します。

”「小さなストレス」をカテゴライズしていくと、「都美で解決できそうなこと」と「とびラーが関わることで解決できそうなこと」が見えてきました。都美という「場」には、とびラーがいる…だからこそ、広い可能性があるのではないか、と感じました。”

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.09.10

第3回建築実践講座|「人の能動性が発露する建築講座とは?」

日時|2022年9月10日(土) 14:00~16:00

会場|東京都美術館 講堂

講師|大西正紀(株式会社グランドレベルディレクター兼喫茶ラン

第3回目の建築実践講座は、大西正紀さんにおいでいただきました。

とっても素敵なシャツにオレンジのパンツがお似合いです。都美に向かう途中、「素敵ね!」と知らない方から声をかけられたとか。

前半はご自身のお話を中心に。

人々の能動性を発露させるきっかけとして、小さな「マイパブリック」を設けたらいろんな人が集まってきたことや、

「1階作りはまちづくり」をモットーにした株式会社グランドレベルについて。

「人がまちの1階に増えると、その周辺エリアのコミュニティが醸成していきます。」

そんなグランドレベルがオープンした「喫茶ランドリー」。

場のデザインと、引かれた補助線によって、そこに集まる人はどうなっていくのか、お話しいただきました。

「もともと工場だった場所を、カフェに変えようと考えました。ランドリーもあって、そのエリアに暮らす人が気軽に来られる喫茶店のような場所にしようということで名づけました。

他人同士の会話って、何かしらのエラーからしか始まらないんですね。コーヒーをふるまうのも、困った人を助けるのも、面白いことをしている人に話しかけるのもエラーかもしれません。『大丈夫ですか?』とか、『それ面白いですね』という一言が、コミュニティの最初の種のような。」

大西さんは、建物の中に補助線を引くことで人々の能動性を引き出すことを大切にしてきました。

「美術館に来館した人たちは、同じ体験をしているのに、共有せずに帰っていきますよね。僕は個人的にそれはもったいないことだ、と思っていて。だからこそとびラーさんがいて、人と美術館との間にある大切なチャンスを楽しいことに変換していくのが皆さんだと、僕は思っています。」

参加したとびラーのふりかえりを一部引用します。

”ハードに敢えてエラーを作ることで、手助けによる会話が生まれる。逆に言うと、エラーのある場所にはコミュニティを作るチャンスがあると考えました。”

”他者やまち、社会に、自分から何かを提供するーそうすることでまず提供する側が楽しい、まちそのものも豊かになっていくという事例のどれも興味深かったです。”

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.08.13

第2回建築実践講座|「上野のミュージアムの成り立ちを知る」

日時|2022年8月13日(土) 14:00~16:00

会場|東京都美術館 講堂

講師|倉方俊輔(大阪公立大学教授 建築史家)

台風が迫る中、第2回建築実践講座が行われました。

(今年度の建築実践講座では、毎回文字通訳が入っています。)

「日本で最初に指定された公園でありながら、同時にミュージアムが集積している。公園とミュージアムはある意味対照的な性格なのに、同居しているのが上野公園の面白いところです。」

明治時代の博覧会の流れから上野のミュージアムの成り立ちを知り、その背景を伺いました。

1877年に第1回内国勧業博覧会が開催されてから約100年後の1975年、現在の東京都美術館が完成しました。

「東京都美術館は、緑が中にあることと、ミュージアムであること、市民が集まる場所であること、という3つが組み合わさっているという点で、上野公園らしい建物です。この立地条件化で、前川國男らしさが発揮されている建物だと思います。」

上野公園の役割や推移を知ることは、今の時代の中のとびらプロジェクトの位置づけを意識することにもなります。

参加したとびラーのふりかえりを一部引用します。

“改めて「今、美術館を、よりよい社会のために拓いていく」ことの意味を心に置いておきたいなと思った。”

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.07.02

第1回建築実践講座|「都美の歴史と建築」

日時|2022年7月2日(土) 14:00~17:00

会場|東京藝術大学 中央棟 第三講義室

講師|河野佑美(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係)

とびらプロジェクトの建築実践講座が始まりました。

まずはとびらプロジェクトマネージャーの小牟田 悠介さんよりガイダンスです。

はじめに、今年度の目標を確認します。

【建築実践講座の目標】

東京都美術館の歴史や背景を理解し、自分の感覚を手掛かりに建築を味わう力を身につけ、美術館というパブリックな建築を介して人々をつなぐ場をデザインする。

今年度は、約80名のとびラーが受講します。

第1回目は、まずは自分たちの活動の場である東京都美術館(以下、都美)の成り立ちや設計者である前川國男という人物について学び、自分の目で見て、感じて、魅力を共有する回になりました。

河野佑美さんのレクチャー「都美の歴史と建築」では、都美の開館から現在までの歴史や成り立ちについて学びます。

「私からは、こんな材料があります、というレシピをお渡しします。それを料理するのは皆さんです」

「建築ツアーは、知識を渡すためのものじゃなくて、その場の人と気付いたことをお話ししてください。知識は後から調べられるけど、お話しはその場でしかできません。」

河野さんからのお話のあとは、たっぷりと得た情報や知識をもって、あらためて都美に出かけていきます。

テーマは「100年後にも残したい、伝えたい見どころ」

いつも見ている光景が違って見えます。

それまでは「建物」として見えていた都美が、「さまざまな思いが受け継がれてきた大切なもの」に見えてきたとびラーもいるのかもしれません。

河野さんのお話を聞いてから改めて出会い直した都美。

戻ってきたとびラーたちは、出かける前とはまるで別人のように目を輝かせて

「こんな発見があった!」と口々に話し合っていました。

夢中になって冒険ノートを作成します。

それから、それぞれが見つけた「気づき」を数名でシェアします。

みんな自分のイチオシを熱く語り、大興奮です。

それぞれの冒険ノートが出来上がりました。

同じレクチャーを聞いたのに、「伝えたい見どころ」のポイントはとびラーによって違います。

”見れば見るほど、知れば知るほど、よく考えてられていると思いました。”

”たくさんの人と語り合いたいです。”

”だんだん愛が深まってきました。”

誰かが、大切だ、残したいと思うことによってその建築は大切に使い続けられます。

今日の学びを通して得た知識をそのまま語るのではなく、

じっくりとみどころを観察し、気付いたことを誰かと語り合い、咀嚼して自分の言葉にし、誰かに伝えたくなる。

とびラーによる建築ツアーや、トビカン・ヤカン・カイカンツアー、Museum Start あいうえのなどの場で、とびラーの数だけ都美の物語が語られていきます。

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2022.02.05

第8回建築実践講座|「1年間のふりかえり」

日時|2022年2月5日(土) 15:30~16:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム

―――――――――――――――――――――

最終回となる今年8回目の建築実践講座は、とびらプロジェクトの活動の拠点である、東京都美術館アートスタディルームに集まって1年間の学びと実践をふりかえる機会となりました。

これまでの講座や実践をキーワードからふりかえります。1年間の講座と実践を通して、”もの”としての建築だけではなく、多様な視点から「建築」について考え・学び・実行する機会があったことがわかります。

全体でふりかえった後は、参加したとびラー 一人ひとり中で芽生えた ”気づき” を確認しました。

ーー“建築を介して人々をつなぐ場” について考えたことで、どんな気づきがありましたか?

今年の講座目標である “建築を介して人々をつなぐ場” について、年間を通して気がついたこと・考えたことを思い出しながら、3人組になり共有しました。

それぞれの学びと気づきを共有したら、続いてとびラー同士で「問い」を立てて、「建築」についてさらに考えを深めていきます。

ーー問いを立てて話し合う。

「建築」をテーマに、とびラー同士で考えを深めたいことは?

講座に参加するとびラーと“建築”との関わりはそれぞれ。仕事などで専門的に建築と関わっている方から、「建築って難しそう…」と苦手意識を持っていた方、東京都美術館・前川國男建築が大好き!な方、様々な “建築” との関わり方や考え方を持ったメンバーが集まっています。

それぞれの視点で、この1年間で考えたことを「問い」と言う形で差し出し合い、ランダムの5〜6人組で約1時間じっくりと話しあいました。

・建築を楽しむってなんだろう

・建築の知識がなくても楽しむには

・美術館と芸術祭ではアートを見る場としてどう違うのか

・建築を語るとどんな場がうまれるのか

・もう一度行きたくなる建築体験とは

・公共の建築にとって居心地のよさとは

この対話の目的は、答えを出すことではありません。建築はアートであり、体験であり、文化であり、人々の営みであり、他者を想うこと、…です。

「美術館を拠点にコミュニティを育む」とびらプロジェクト、その活動の場である “建築” そのものの役割に丁寧に目を向け、考え語り合うことは、今私たちが生きる社会そのものを考えることにつながるのではないでしょうか。

今年度の建築講座もこれにて解散ですが、これからも、建築を介したアクションを共に考え実行していきましょう!

1年間、様々なシーンで共に「建築」を学び・考えたとびラーのみなさん、ありがとうございました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.12.11

とびらプロジェクト「オープンレクチャー」

第7回建築実践講座|「建築と美術館とコミュニケーション―お金で買えない「ギフト」に気づく場所とは?」

日時|2021年12月11日(土) 16:00~18:00

会場|オンライン(Zoomウェビナー使用)

講師|

佐藤慎也(建築家、八戸市美術館館長、日本大学理工学部建築学科教授)

大澤苑美(八戸市美術館学芸員)

森純平(建築家/八戸市美術館設計者、東京藝術大学建築科助教、たいけん美じゅつ場 VIVAディレクター)

稲庭彩和子(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係長、とびらプロジェクト プロジェクトマネジャー)

伊藤達矢(東京藝術大学社会連携センター特任准教授、とびらプロジェクト プロジェクトマネジャー

―――――――――――――――――――――

『建築と美術館とコミュニケーション―お金で買えない「ギフト」に気づく場所とは?』と題し、八戸市美術館の館長で建築家の佐藤慎也さんと、八戸市美術館学芸員の大澤苑美さん、東京藝術大学建築家助教で茨城県取手市のたいけん美じゅつ場VIVAディレクターの森純平さんの三名を登壇者に迎えました。

導入では、とびらプロジェクト プロジェクトマネジャーの稲庭彩和子さんから、レクチャーのテーマとなる 「ギフト」 について、美術館の役割の変遷と共に、とびらプロジェクトでの活動を取り上げながら紹介がありました。

続いて、ゲストの3者からのプレゼンテーションとして、「八戸市美術館(2021年11月オープン)」と「たいけん美じゅつ場VIVA(2019年12月オープン)」のそれぞれの建築空間と、そこでの活動について紹介いただきました。地域の拠点となり、様々な人々が ”関わりを作ること” を目指し、そのための場が設計段階から実装されている2つの事例を通して、新たな公共建築について考える機会となりました。

後半は、とびらプロジェクト プロジェクトマネジャーの伊藤達矢さんも加わり、パネルディスカッションを行いました。前半にプレゼンいただいた2つの事例について、「ギフト」を切り口に、それぞれの視点から議論を深めていきます。その中で、八戸市美術館リニューアルの計画段階から設計プロポーザルの話題についても語られました。建物の中央に市民のための巨大な空間(ジャイアントルーム)が設置されたこの計画は、美術館が展示・収蔵・研究だけではない、豊かなコミュニケーションが生まれる地域の拠点となることを、空間として示しています。

新たな美術館の実践を聞くことで、社会関係を育む場としての美術館のあり方、そこでの活動の可能性について考える機会になったのではないでしょうか。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.11.13

第5回建築実践講座|「ワークショップメイキング・1」

・ワークショップとは?構造と仕組みを考える

日時|2021年11月7日(土) 13:00~16:00

会場|オンライン

講師|稲庭彩和子(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係長)

―――――――――――――――――――――

第6回建築実践講座|「ワークショップメイキング・2」

・美術館建築を活用したコミュニケーションを生む活動を考える

日時|2021年11月13日(土) 10:00~15:00

会場|東京藝術大学 中央棟 第三講義室

―――――――――――――――――――――

■ オンラインレクチャー「ミュージアムとワークショップ」

11月7日のオンラインレクチャーでは、とびらプロジェクト プロジェクトマネジャーの稲庭彩和子さん(東京都美術館学芸員)より、「ワークショップの構造と仕組みを考える」をテーマに、ミュージアムとワークショップという枠組みからお話しいただきました。

社会教育施設であるミュージアムの役割とその変遷を辿りながら、ミュージアムでワークショップを実践する意味と目的への理解を深めます。さらに、とびラーがプレイヤーとして参加した、ワークショップの事例(*)を紐解きながら、活動の構造や対象者との関係性づくりについてなど、ワークショップメイキングの具体的な思考過程を知ることを通して、ミュージアムでのワークショップの仕組みを捉えていきました。

(*)Museum Start あいうえの ダイバーシティプログラム「美術館でポーズ!」

この日の活動は、くじでランダムの4人組に分かれ「お互いを知り合う」時間から始まりました。とびラーとしての「自分の強み」を付箋に書いて差し出し合い、そこにいるメンバーで何ができるのか “素材” を並べてグループの土台を作ります。

超高齢化社会の中、私たちができることはなんだろうか。

美術館は「展示を見にいく」場所だと思っている方は非常に多い。そういった方が、美術館の建築をテーマとしたワークショップに参加することで、美術館の「展覧会」以外の関わり方を知ることができる。主体的な美術館との関わりにより社会との新たな繋がりが生まれたり、建築を知ることで新しい視点に気づき、普段の光景が変わって見えたりするかもしれない。

美術館を舞台に、身近なコミュニティの枠を超えたつながり・出会いが生まれることで、誰もが生き生きと暮らせる、アートコミュニティを創造する、その一助となるようなワークショップを考えます。

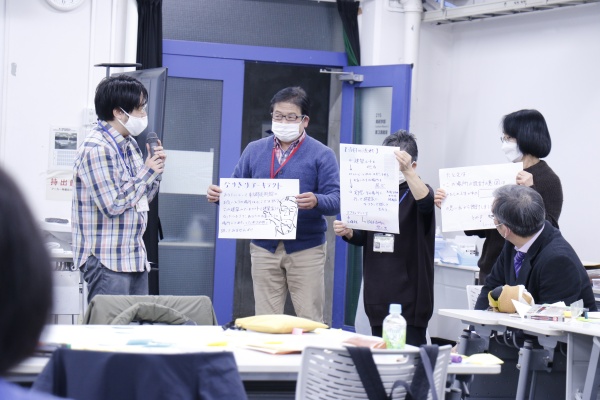

最後は、グループで考えたアイディアを発表共有しました。

・春夏秋冬とび彩 散歩

・1975都美タイムトラベル

・なりきりアーキテクト …

美術館を散策しお気に入りの風景を見つけ、四季の姿を想像することを通して、美術館が居場所となる。美術館の歴史を辿りながら、自分史を重ね対話をすることで、自分と美術館のつながりを発見する。建築家になりきりそこに込められた想いを想像し、自分の言葉として語る。

…などなど、ワークショプの切り口はさまざま!

どれも、美術館への新しい視点に気づき、楽しみながら主体的に美術館と関われるアイデアでした。

前回のレクチャーで共有された美術館の役割、ミュージアムでワークショップをする意味を踏まえて、参加者を具体的に想像し、これまでの経験や価値観を問い直しするために、何が必要なのかを考え・具体的なプランにすることができのではないでしょうか。

ここまでの学びとワークを活かして、建築を介したコミュニケーションづくりの実践につなげたいと思っています。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)