2020.07.18

第2回建築実践講座「都美の建築に関する資料・素材をしる」

日時|7月18日(土)10:00〜12:00

場所|zoom(オンライン)

講師|NPO法人アート・コミュニケーション推進機構/PARC

―――――――――――――――――――――

_

7月18日の昼下がり、本年度2回目の建築実践講座が開催されました。前回に引き続き、東京都美術館からzoomでのオンライン配信です。今回のテーマは「都美の建築に関する資料・素材をしる」。講師として、アート・コミュニケータの小野寺伸二さん、小松一世さん、篠原久美子さん、平野文千さん、山田美佐緒さん(NPO法人アート・コミュニケーション推進機構/PARC)にお越しいただきました。

まずは、山﨑日希さん(とびらプロジェクト)から、これまで実施されてきた建築プログラムのご紹介。つづいて、PARCによる建築ツアーの生配信をじっくり観察しました。休憩をはさんで、とびラー1期から3期生でもある講師の方々による座談会。これまでの建築資料のアーカイヴや、ツアーでの体験や工夫などについてお話しいただきました。そして講座の最後には、「あなたの思う”とびら”らしいツアーとは?」というテーマのもと、少人数のグループにわかれ、それぞれの考えを共有しました。

〇建築プログラムの紹介|山﨑さんは「建築×〇〇(人、表現など)」という切り口から、建築にまつわるアート・コミュニケータの活動の数々を、これまでの記録写真とともにご紹介くださいました。

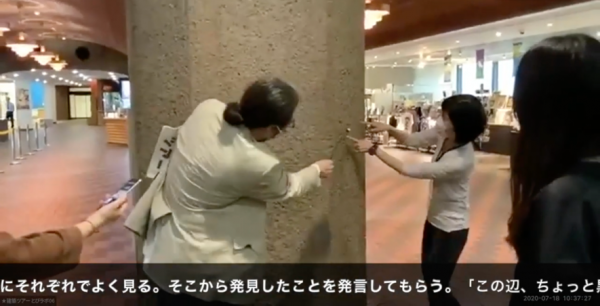

〇PARCによる建築ツアー|この模擬ツアーに参加したのは、9期のとびラー3名。PARC小野口さんのファシリテートのもと、「はつりコンクリート」をじっくり眺め、抱いたイメージをその場の人たちに共有しています。

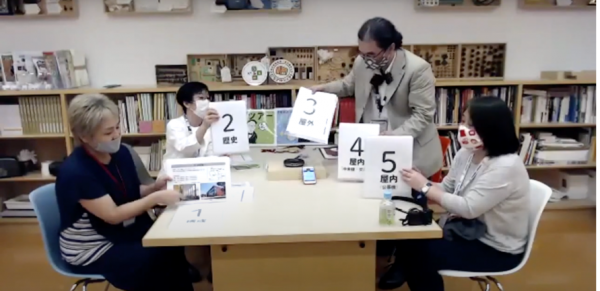

〇PARC座談会|PARCの方々がカメラに向けているファイルは、これまでのとびラーによる個別の建築資料を整理しなおしたアーカイヴ。みんなで使える系統だった基礎資料として活用してもらいたいという、先輩とびラーPARCの思いがこもっています。

〇グループワーク|今回もオンラインでの開催でしたが、当日の午後から開催された定期プログラム「建築ツアー」のメンバーであるとびラーたちは、アート・スタディー・ルームから講座に参加しました。オンラインの講座参加者のみなさんに向けて手を振っています。

まとめ:アーカイヴを活用して建築ツアーを組み立てる

とびらプロジェクトの建築ツアーに台本はありません。とびラーひとりひとりが自分の興味や関心に合わせ、オリジナルのトビカン資料とそれを活用したプログラムを生み出しています。

今回の講師をはじめとするPARCのアート・コミュニケータは、時間をかけて集められた数多の資料が、それぞれ制作者本人にしか使えない状況を残念に思い、みんなで使えるアーカイヴの作成に取りかかったそうです。このアーカイヴは、今年度から現役とびラーを対象に公開されており、いつでも内容を閲覧することができます。

PARCのアーカイヴに掲載されているのは、スポットの基本情報や特色といったような、ツアーの一部となる「素材」。決してそのまま暗記して読み上げればい事足りるようなテンプレートではありません。この素材から何をどのように作るのか、そしてそれを誰に届けたいのか。これを考えるのはこれから活動するとびラー自身。

今回の講座で学んだ、これまでの活動の数々、先輩とびラーの建築ツアー、そしてアーカイヴ。そこに込められた先人の知恵やおもいが、よりふかく建築を味わうためのヒントとして、これからの建築ツアーにつながっていくことを願います。

(東京都美術館インターン 久光 真央)

2020.06.27

第1回建築実践講座「都美の建築と歴史」

日時|6月27日(土)13:30〜15:30

場所|zoom(オンライン)

―――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――

6月27日、2020年度最初の建築実践講座がオンライン開催されました。

本年度は7期から9期のとびラー約60名とともに建築について学び合います。

_

初回である今回は、ガイダンスとして伊藤達矢さん(東京藝術大学 助教授)から本講座の目標を共有いただいたのち、河野佑美さん(東京都美術館 学芸員)から、活動拠点となる東京都美術館(以下、都美)の歴史と建築についてレクチャーいただきました。

_

_

ガイダンス:建築実践講座の目標

まずは伊藤さんによるガイダンス。

_

ーーなぜとびらプロジェクトで建築を学ぶのか

そもそも、どうしてとびらプロジェクトで「建築」を学ぶのでしょう。

伊藤さんは「自分の感覚を手がかりに建築を味わう」ことを講座の重要なテーマとして掲げています。

都美の建築に関する知識を学ぶだけでなく、それぞれが自ら建築を楽しむ目をもつこと。

さらに、とびラー自身の見つけだした美術館の魅力を他の人とシェアすることで、「建築」を通した学び合いの機会を作ることを目指します。

この学びの実践の場となるのが、とびラーによるオリジナルの建築ツアーです。

土曜昼の「建築ツアー」、金曜夜の「トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー」。

2012年のリニューアルオープン以降、このふたつを基盤としながら、さまざまな時間帯や対象者に目を向けた、バラエティに富んだツアーが開催されてきました。

参考サイト|とびラーによる建築ツアー

https://www.tobikan.jp/learn/architecturaltour.html

ーー建築を見ると、社会が見える?

いつものように道を歩くと、何気なく目にすることになる建物の数々。

そこに建築があるのには、かならず理由やねらい、ヒトの動向に関わる様々な意図があります。

「建築がもつ様式、技巧といったことだけでなく、その内に在る建築家の考えや用途の可能性などにも思いをはせてほしい」

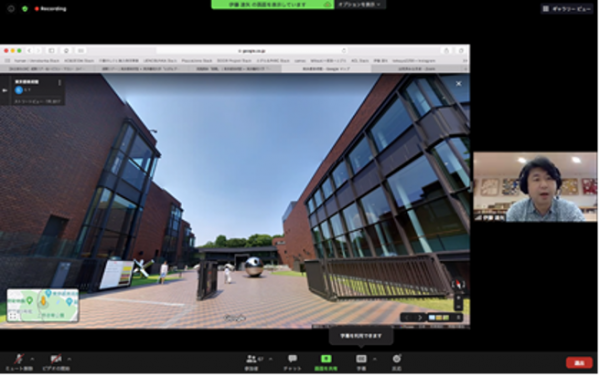

そう考える伊藤さんは、Googleストリートビューを活用し、都美やその周辺の歴史ある建物を次々とご紹介くださいました。

とびらプロジェクトの活動拠点となる都美が位置する上野には、幕末以降から現在に至るまで、歴史ある建物が重層的に立ち並んでいます。

オンラインでの上野探検は、しばらく上野に足を運べていない講座参加者の多くにとって、今まで見てきた景色と建物を新たな視点からとらえ直す機会となったかもしれません。

_

レクチャー:「都美の歴史と建築」

_

つづいて、「都美の歴史と建築」に関するレクチャー。講師は学芸員の河野佑美さんです。

当時の資料や図面などをもとに、都美の歴史や建築家の人生を辿り、建物のデザインの特徴や、それらが生まれる背景をお話いただきました。

河野さんのレクチャーでは、その都度、小さなグループでの話し合いの場も設けられました。

ーー都美ってどんなイメージ?

まず、およそ60名の参加者が3人グループのチャットルームに分かれます。

そこで、それぞれが都美にいだく印象を5分間ほど共有しました。

_

_

「なんだか複雑で迷宮みたい」「公募展が特徴的」「夜景がきれい」などなど。

ひとつの建築に対しても、かんがえることは三人三色。

ここで話し合われた内容は、zoomのグループチャット機能を通じて、参加者全員に共有されました。

ーー「都美の歴史と建築」

それぞれの都美へのイメージを確認したところで、この建物ができるまでの歴史をたどっていく河野さん。

まずは、都美の前身である東京”府”美術館(以下、旧館)について。

この旧館は、およそ100年前から構想が練られ、1926(大正15)年、現在の都美(以下、新館)に隣接する敷地に設立されました。

このときキーパーソンとなったのは、九州の炭鉱王、佐藤慶太郎。

たまたま東京に出張していたさい、新聞の社説を目にします。そこで、日本における美術館の存在意義を自覚。建設予算が十分でなかった東京府に100万円(現在の約33億円)を寄付しました。

それから100年の月日が流れた今でも、佐藤の胸像は、新館1階のアートラウンジから都美と行き交うひとたちの様子を眺めています。

どっしりとした造りの旧館は、岡田信一郎の設計によるもの。正面入り口の大きな階段と柱が印象的です。

岡田は、都美の近くにある「黒田清輝記念館」を手がけた建築家でもあります。

この旧館は、増築を繰り返しながら、1960年代まで使われてきました。

しかし、もともと想定されていなかった増築は、しだいに建物へ負荷をかけていくことに。

そこで、1966(昭和43)年から練られることとなった新たな美術館への構想。

「現代の美術館とはいかにあるべきか?」建築と機能の両面から検討されることとなります。

そして、1975(昭和50)年、オイルショックや労働者不足などの時代の荒波を乗り越え、建築家・前川國男の設計による新しい建物(=新館)が、旧館の隣の敷地に建設。この外観は、現在まで引き継がれています。

前川は、東京都から新館に求められた3つの機能を、それぞれの棟や展示室に以下のように割り振りました。

1、「常設・企画機能」企画展示室

2、「新作発表機能」 公募展示室

3、「文化活動機能」 交流棟

さらに2012年、リニューアルオープン。

前川によるデザインや設計のこだわりはそのままに、使う人のことを考えて、時代に合わせた内装の改修が施されています。

この改修工事の前に開催されたのが、「おやすみ都美館建築講座」。

都美では史上初となる、文化資源としての建築にフォーカスしたプログラムでした。

プログラムでは、建築ツアーも実施されました。

そのときガイドを務めたのは、建築を専門としない館の職員たち。

日ごろから新館に慣れ親しんだ人々による案内は、参加者から想定以上の好評を博すことになりました。

「おやすみ都美館建築講座」は、リニューアル後の館のプログラムとしての建築ツアーへと引き継がれていくことになります。

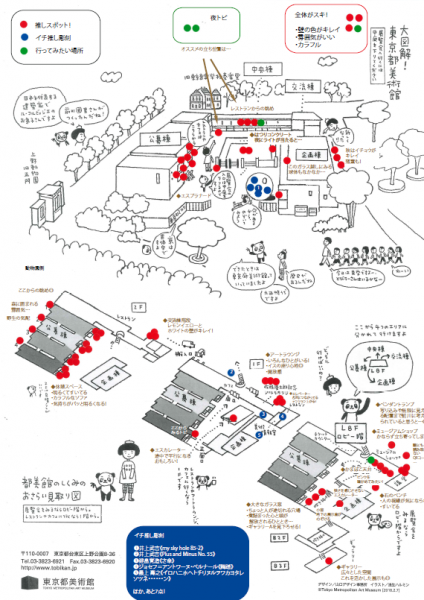

9期に紹介!「私の推しトビ」

この講座のメインフィールドとなる都美では、今年の3月から6月まで、感染症対策のため臨時休館の措置が取られていました。

そのため、今年度からプロジェクトに参加した9期のとびラーは、都美の建築をほとんど実際に目にできていない人も少なくはありません。

そこで企画されたのが、「私の推しトビ」。

7、8期の先輩とびラーが、グループチャット経由で、自身のオススメのスポットを紹介していきます。

(押し都美マップ)

チャットに次から次へと挙げられていく「推し」スポット●。

そして9期とびラーからは「きになる!」という声も●。

今回とくに人気だったのは、

・正門付近-銀色の大きな球体(=野外彫刻《my sky hole 85-2 光と影》)

・公募棟-四色の壁

・公募棟-カラフルな椅子のある休憩スペース

・交流棟-階段のホワイトとレモンイエローの壁

・中央棟-2階レストランからの眺め

などなど。建築ツアーでも取り上げられることが少なくない名物スポットです。

なかには、

・喫煙所横の石のベンチ

・ミュージアムショップ付近の誰にも読み取れないQRコード

・かくれ彫刻の数々●

といったような、知る人ぞ知る穴場を紹介してくれたとびラーも。

参考資料|トビカンみどころマップ①

https://www.tobikan.jp/media/pdf/2017/ac_tobikanmap_combine.pdf

参考資料|トビカンみどころマップ② タイルの秘密編

https://www.tobikan.jp/media/pdf/h25/architecture_midokoro.pdf

これから都美に足を運ぶ9期とびラーだけでなく、今まで実際に活動してきた受講者も、あらためて活動拠点の魅力をしることができたのではないでしょうか。

まとめ:これからの建築ツアー

昨年度までは全6回の講座に加え、来館者に向けた6回の建築ツアーを実践の場としていました。しかしながら、今年度はコロナ禍の影響で、すでに2回分のツアーが中止になっています。

そして、今年度初となる建築ツアーは7月18日(土)に開催予定。

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する対策を十分に行なったうえで実施されます。

参加人数は従来の半分。それぞれ2メートルの間隔を保ちながら、目の前にある建築に触れないように。

これまでになかった制約のもと、どのように都美の魅力を発見し、共有していけるのか。

参加する人々が持ち寄ったアイデアを練り、これまでのツアーをアップデートしたうえで、いっそう深く建築を味わうことができればと思います。

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2020.02.22

6月より8回にわたって行ってきた建築実践講座も今回が最終回です。

講座はもちろん、建築ツアーをはじめ様々な実践的なプログラムを通して学びあった8ヶ月。

今日は講座全体のふりかえりを行います。

まずはこれまでどのような講座が行われてきたかを思い出していきます。

初回は東京都美術館(以下、都美)の建築と歴史を知ることからはじまりました。

続く2回目は少し視野を広げ、活動のフィールド・上野地域を見ていく回。文化発信拠点としての現在の上野がどのような変遷の上に成り立っているのか、その歴史を紐解きます。3、4回目はここまでに学んだことを活かしながら、自分たちでミニツアーや建築空間を活用するプログラムを考えるワークショップです。

建築を味わうことや見ることの楽しさを習得しながら、自分たちの活動拠点について知り、プログラムづくりにつなげていくための前半でした。

そして第5回目は、オープンレクチャーとして開催。テーマは「モノのための美術館?人のための美術館? ―コミュニケーションと建築のいい関係」とし、改めて美術館の社会的な役割にも立ち戻りながら、その空間がどうあれば人々にとって心地の良い場所になるのか、コミュニケーションのある場所となれるのか、を考えました。

空間を生かす

6回目の外部の建物見学を経て、7回目は、実践につなげるためのさらなる一歩として、人々の能動性を高めるコミュニケーションはどのように作ることができるのかををテーマに、多様な実践を展開するゲスト講師をお招きしました。

1〜7回目まで通し、自身が建築空間に親しむことからはじまり徐々に実践への移していく流れが意図されていました。

講座の目標である「建築空間を通して生まれるコミュニケーションの場づくりについて考え、プランを実践する。」に対して、どのくらい意識的に取り組むことができたのか、今度はとびラーそれぞれの8ヶ月をふりかえってみる時間です。

「”建築空間を通して生まれるコミュニケーション”について考えたことで、どんな気づきがありましたか?」

まずはワークシートに記入し、その後3人のグループで共有します。

グループごとにどんな意見が出のか、全体でも共有します。

・建築空間のその存在自体が働きかけるものがあり、無意識にそれを受け取っていることに気づいた。

・こうすれば心地よくこの空間を使えるのではないかと考えられるようになった。

・知識に頼らず建築を楽しむことについて考えた。

など、様々なことが話されたようです。

講座に続き、次は実践を場をふりかえります。

今回紹介したのは、

「建築ツアー」、「トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー」、そしてMuseum Start あいうえの(以下、あいうえの)で行われた「こども建築ツアー」「けんちく部」「美術館でポーズ!」のプログラム。それぞれ活動がどのようなものだったのかを写真とともにふりかえりつつ、実際に参加したとびラーにも、感想を話してもらいました。

様々なアプローチで建築空間を経験するプログラム。ツアーでは情報の一方通行ではないコミュニケーションをどのように試みたか、そしてあいうえののプログラムでは子供たちが主体的に建築に親しむための伴走役としてどのようなことを考えていたか、それぞれの経験から得た気づきをシェアしてくれました。

建築を活用するプログラムは様々な形がありますが、とびらプロジェクトでは、その歴史や情報を伝えることよりも、参加者が能動的に空間を見たり親しんでもらうためのコミュニケーションを大切にしています。実際に参加したとびラーの声からは、建築を介する中にも、参加したその人のことをいかに考えてふるまうか、がよく伝わってきます。

いよいよ講座も終わりの時間です。最後は”これから”を考えます。

テーマは、「6月からの講座での学び合いを経て、これから先に取り組んでみたいこと」。

建築実践講座を選択するとびラーの中には、講座に参加して初めて美術館の建物に注目した、という方も少なくありません。

まずは自分が建築空間を味わってみることを経て、建築空間を展示室の中にある作品と同じようにひとつの資源として捉えていく。作品の前で豊かな対話ができるように、建築空間にもその力があり、そこに集まる私たちが使い方を考えていくことができる。建築空間を捉えていくことには、私たちの豊かな体験の可能性を広げることに繋がるのではないでしょうか。

これからのとびラーの活動、そして任期満了するメンバーのその後の活動に期待します。

本年度の建築実践講座はこれにて終了です。

8ヶ月間、ありがとうございました!

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2019.12.07

12月7日、第6回目の建築実践講座を行いました。今回は外部の建築の見学に出かけます。これまでは東京都美術館を中心に建物をみてきましたが、様々な建築に親しみ視野を広げていく機会として、年に一度設けている回です。

今年の見学先は、国立近現代建築資料館と旧岩崎邸庭園。隣接するこの2つは都美からも歩いて行くことができます。

建築実践講座を選択している約40名のとびラーとともに、まずは国立近現代建築資料館へ。「吉田鉄郎の近代~モダニズムと伝統の架け橋」展を観覧します。東京中央郵便局などの近代建築を数多く手がけた吉田鉄郎は、「逓信省の建築家」としても知られています。展示では、スケッチや図面が多数展示されており、手で描かれたそれらからは、建築家本人のこだわりや時代背景が伝わってくるようでした。

講座の後半は、旧岩崎邸を見学。4つのグループにわかれて、スタッフの方々による案内で園内を巡っていきます。

園内に現存するのは洋館、和館、撞球室(ビリヤード場)の3つの建物。国の重要文化財に指定されています。洋館は英国の建築家、ジョサイア・コンドルの設計です。

写真は撮影の都合により外観の様子のみですが、洋館と和館は内部も見学しました。

こちらは撞球室(ビリヤード場)。洋館と同じくジョサイア・コンドルの設計です。

近い場所にありながら、今回初めて訪れるとびラーも多く、上野公園周辺地域を知る機会ともなったようです。

とびラーからは「歴史的建築の保存についても思い巡らす時間にもなった」というコメントも。

古いものから新しいものまで、東京にはまだまだ沢山の歴史に残る建築があります。

都美以外の場所にも足を運びながら「建物をよく見ること」の幅を広げていくことができればと考えています。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2019.10.26

建築実践講座の4回目を行いました。大型台風による延期で、当初の予定から2週間倒しての開催です。内容は、前回に続き「ワークショッププランニング」。2回目となる今回は、「都美の建築空間を生かしたプロフラムづくり」がテーマです。1〜3回目の講座で知ったことや他のプログラムでの経験も活かしながら、都美建築を楽しむプログラムを考えてみます。

色・形を見つけながら都美建築に親しむものや、椅子を持って座りたい場所を探しに行くというちょっと変わった案まで、都美の建築という要素は同じでも、グループごとに様々なアイディアがまとまりました。もう少し練ればすぐに実現できそうな案もあります。

今日は短い時間の中でしたが、数名のメンバーと一緒にギュッとアイディアを出し合ったり、意見し合う時間を持ったりと、プログラムを企画する練習を行いました。ぜひ今後のプログラムを企画する際に、今日の感覚を生かしてみてほしいと思います。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2019.09.14

2019.07.20

第1回目に続き、今回は都美のある土地「上野」に視野を広げ、文化発信拠点として育ってきた上野公園の歴史的成り立ち・背景・建築についてを学んでいきます。

ゲスト講師は、建築史家の伊藤毅先生(青山学院大学教授・東京大学名誉教授)です。

上野公園には、様々な文化施設をはじめ、他にも石碑やお寺など、歴史的痕跡も多く残されていいます。今回は、時代ごとの地図も使い、寛永寺を中心とした公園とその周辺地域全体との関係性も俯瞰しながら、私たちの活動のフィールド・上野公園をみていきます。

講座前半は、場所の歴史と建築についてのレクチャーです。

「上野という場所は、話題要素がとても多いところ。簡単にまとめることは難しいが、今日は私の視点で、荒野、墓所、名所と盛り場、戦場と墓碑、公園と博覧会、博物館とし、の6つの段階でお話します。上野の変遷をぜひ皆さんの目で確かめてください。」

・荒野

16世紀の上野の地形の地図が映し出されました。上野は、武蔵野台地で、いくつか海に張り出している半島があるうちの、一番上側に位置しており、そのせり出した上野大地、と本郷台地の間の谷が不忍池と重なっており、長い時間をかけて土地の形が変化していることもわかります。上野大地、本郷台地いずれも、地質の時代区分でいうと280万年前~10000年にあたる「更新世」の時代で、その上に上野が立地しているそうです。

上野の名前の由来についても触れられ、そのキーワードとなったのが「荒野」でした。

現在も周辺には墓地が多く残りますが、かつては雑木が茂り人跡がなくなる場所であったこと、戦争などの歴史の中で荒野に戻ってしまったことなど、今の賑やかな上野公園からは想像もできない姿を想像されられます。

・墓所

続いては「墓所」について。上野公園にもかつてはて円墳群が存在しており、一帯が墓所だったそうです。「擂鉢山古墳」はその中でも削られずに残った唯一の場所で、現在も行くことができます。

現在の博物館・美術館の場所は、多くは古墳があったところで、都美が位置する場所にも古墳がありました。

・名所と盛り場

徳川家康によって江戸の城下町がつくられる際、その「お寺を中心としたまちづくり」を進めた天海という僧にお寺を営む場所として、上野の土地が与えられました。その後、比叡山を模して東叡山という名前がつけられ、風水も取り込まれながら徐々に整備されていきます。なぜ京都を模倣したのかは不明だそうですが、寛永寺の門前町として切り開かれていることが江戸初期の地図を見るとわかります。

そして、「広小路」という地名の由来として、日本で最初の広場的空間であったことがあげられました。こういったところに盛り場が形成されたそうです。

・戦争と墓碑

上野は、戊辰戦争の中で幕府方彰義隊が上野に立て籠もり、新政府軍と激戦した場所としても知られています。彰義隊墓所の位置の背景や、戦争ののち再び「荒野」に戻ったこと、そして、現在顔面部のみが残る「上野大仏」の歴史についても語られました。

・公園と博覧会

戊辰戦争ののち、東京府によって管理されるようになった上野公園には、学校が設立される案があがります。東京大学東校教授をつとめたアントニウス・ボードワンの反対により、公園として利用することが決まり、東京5公園のうちのひとつに指定されます。

明治10年に開催された内国勧業博覧会によって日本で最初の美術館の登場したり、その後は本格的に博物館や図書館など、現在の上野の文化発信拠点に繋がる歴史となっていきます。

・博物館都市

そして最後は、「博物館都市」としての上野をみていきます。東京国立博物館の前身である帝国博物館にはじまり、国立科学博物館や、西洋美術館、東京文化会館、そして前川國男による東京都美術館などが100年ほどの歴史の中で次々と建てられていきます。

レクチャーはここまで。6つの視点から段階的に語られた上野。レクチャーの最後には、戦争や災害によって変化が起こるその性質を「荒地性」や「領域性」、上野台地の地形と時代の先端や入口としての歴史を重ね「岬性」という言葉でまとめられました。

後半は地図を使って土地を読み解くワークです。

現在、明治初期、江戸の3つの時代の上野地域の地図が配られます。

色鉛筆を使い、道、寺社、武家地、町人地、それぞれの色ごとに塗り分けていきます。

読み解き方が何回な地図でも、色分けをし、時代ごとのものを見比べてみると、重なるもの、あるいは変わった部分がよくわかります。

*

地図を片手に、レクチャーを思い返しながら、改めて上野を歩いてみたくなる回となりました。

建築は、都市やまちとの関わりの中で生まれ、その特性や影響が多分に反映されているものです。建物への関心や親しみを、それが立つ土地にも広げ、今後のプログラムや活動などにもつなげて行くことができればと思います。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2019.06.29

6月29日(土)、本年度1回目の建築実践講座が行われました。

約50名のとびラーとともにスタートを切った本講座、3年のうちで初めて参加する方も多くいます。

初回は、講座の目標を共有するとともに、活動拠点である東京都美術館(以下、都美)の建築と歴史について学んでいきます。

建築講座の目標

「建築空間を通して生まれるコミュニケーションの場づくりについて考え、プランを実践する。」

鑑賞、アクセス、建築の3つの実践講座が、それぞれ鑑賞が作品との出会い、アクセスがそこに来る人々の回路だとすると、建築は作品や人々が集うための空間。建築空間の中で営まれる私たちの活動は、多分にその作用を受けており、そこでの体験づくりを考えていく際に重要な要素です。

年度の初回である今回は、「都美の建築と歴史」を知ることを通して、まずはそれぞれが活動拠点に馴染み、空間を生かした人々の体験を考えていくことに繋げていきます。

前半は、都美学芸員の河野さんによるレクチャーです。

都美の歴史や建築家の人生を辿りながら、建物のデザインの特徴やそれらが生まれる背景をお話いただきます。

●「都美の建築と歴史」

レクチャーは、現在の上野公園の航空地図を見て、上野公園の中での位置関係を把握するところから始まりました。

時代を遡り、美術館が東京”府”美術館だったときの地図と見比べてみると、現在都美が建つ場所ではなく、隣の敷地に建てられていたことがわかります。

大正15年、現在の美術館が建つ隣の敷地に開館した東京府美術館(以下、旧館)。

九州の石炭商、佐藤慶太郎という人物の寄付により、設立が叶います。

佐藤はたまたま出張で東京に来ていた際に新聞の社説を読み、美術館の存在意義を自覚。建設のための予算が十分ではなかった東京府に100万円(現在の約33億円)を寄付しました。

入り口の大階段が印象的な設立当時の建物は、岡田信一郎の設計によるもの。

旧館時代の館内の写真がいくつかプロジェクターで映され、当時の雰囲気を感じ取ることができます。

「これは食堂の写真。壁や椅子、メニューなど、細かいところを見ながら、食事はどんなものだったのか? ウエイターさんはどんな雰囲気だったか?、いろんな想像を巡らせることができますね。」

・

幾度かの増築を経ながらも、それを前提としない建物だったため、展覧会を数多く催し大勢の来場者を迎えるには手狭になってしまいます。

そこで、環境の改善も含め、建築家・前川國男の設計による新しい建物が、旧館の隣の敷地に建設されます。

新館には、3つの機能が求められました。

1. 常設・企画機能:企画展示室

2. 新作発表機能:公募展示室

3. 文化活動機能:交流棟

機能ごとに分かれた建物の配置は、前川國男の設計に通底する「敷地の中に小さな街をつくるイメージ」とも繋がります。

前川は「美術館は非日常の場所。少し迷うくらいがよい。」とも考えていたそうです。

建物優位ではなく、場所に対してどう人が過ごす空間を担保できるかを重視して設計していたそうです。

労働力不足や長雨、オイルショックなどで工事が遅れながらも、昭和50年に完成します。

当時の写真を見ると現在とそっくりの外観ですが、正門の前には段差があったりと、2010〜2012年のリニューアル時に改修した部分がわかります。

改修のポイントは「前川デザインの継承しつつも、時代にあった設備にする」ことだったそうです。

・

レクチャーでは、前川國男の人生についても語られました。

生い立ちや思想など、都美をはじめとする彼の作品がいかにして生まれたかを読み解いていきます。

参考資料|とびらプロジェクト オープン・レクチャー アーカイブ

Vol.6「青木淳が語る前川國男―中心のない建築:彼の目指したデザインとは?」

登壇者|青木 淳(建築家/東京藝術大学 建築学科 客員教授)

Vol.2「人間・前川國男を語る」

登壇者|佐藤 由巳子(前川國男 元・秘書/佐藤由巳子プランニングオフィス主宰)

●とびみるタイム

講座の後半は、自分たちそれぞれの目で都美の建物を見にでかける時間です。その名も「とびみるタイム」。

まずは、レクチャーの話を受けて、これまで都美で過ごす中で、気になったところを1つと、そしてその理由をあげてみます。実際に出かけて、色、形、素材、人の動きを観察してみます。

ポイントは「何を思って建築家はこの場所をこういう風にしたのか」考えることです。まずは自分で想像したり、建物、空間のチャームポイントを見つけるように、その場をよく観察してきます。

実際に見て戻ってきたら、気になったところが同じ人同士でグループをつくり、気づきをシェアします。

次に、グループで話したことを聞いていきます。

グループから出たポイントを、マップにも落とし込んでいきます。それぞれどんなものを見てきたのでしょうか。いくつかご紹介します。

・公募棟

静かでいいところ。森の中にいるような感じで過ごせる。メリットとしてある「全て同じ空間であること」が迷いやすさの原因になっているのが面白い。

・おむすび階段

なぜ形が三角形なのか考えてみました。階段を使う人の動きがリズミカルで楽しそうです。非日常を体験できる場所なのかも。

・動線

→展示室に行くまでにぐるっと回って降りて行くアプローチがある。急いでいる時はイライラするかもしれないし、時間があるときはダンジョンのよう。回遊性とアクセシビリティのバランスを考えました。

リニューアル前後で動線がどのように変わったかも気になった。

・動線

→屈折が続くことで人の流れによどみが生まれていて、デッドスペースで休んでいたり、休むことが許される、空間としての落ち着きが生まれていると感じました。曲がってくねくねしていることで留まれる場所が生まれる。迷っている感じがあるのに、気づけば到着している。

作品を見ている自分だけではなく、見られている自分も存在する。空間の中で迷わされている感覚すらあります。

他にも沢山の意見がでました。

マップには、いろいろなところを見て来た視点や気づきが記録されています。

建築や歴史の専門的知識ではなく、まずはその空間を体感する自分の感覚からはじめることを大事にしています。

今後の講座や実践の場も、今回の自分の視点をもって参加してもらいたいと想います。

講座の最後は、プログラム事例の紹介です。「建築ツアー」をはじめ、「視覚障害のある方のための建築ツアー」や、Museum Start あいうえのの「うえの!ふしぎ発見!」など、これまでとびらプロジェクトやMuserum Start あいうえので行われた、建築をテーマとする、あるいは要素として組み込まれたプログラムを、紹介しました。

実践講座がはじまり、これから様々なプログラムや実践の場もスタートしていきます。私たちは日常の多くの時間を建築空間の中で過ごします。まずはその建築に目を向けて、味わってみる。感じたことや発見を大切に、その場の特性を生かしたコミュニケーションの機会や場を作っていく。これが、建築実践講座が目指すことです。

今年もどんな活動に結びついていくのか楽しみです。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)