2019.08.18

まだまだ暑い日が続いていた8月半ば。TURNフェス5期間中の8月18日にとびらプロジェクトのプログラム、「TURNさんぽ」が開催されました。

「TURNさんぽ」とは、障害の有無・世代・性・国籍・住環境などの違いを超えて、アーティストと福祉施設やコミュニティが交流することで表現を生み出すアートプロジェクト「TURN」、その発表の場であるTURNフェスにおいて、とびラーと参加者がアーティストの方に話を聞きながら会場内をめぐるという企画です。

今回は3つのグループに分かれて、計11名の参加者の皆さんと共に展示室を「さんぽ」してきました。コースは、とびラーたちがそれぞれの興味をもとに考えたものです。

私は今年でとびラー3年目、つまり最後の一年です。「TURNさんぽ」は私がとびラーになってからの3年間、毎年開催されていましたが、実は今年が初参加でした。

TURNフェス自体は今年で5回目の開催となっています。とびラーになってから毎年展示室に足を運んでみてはいたものの、私はいまひとつ「参加した」感を得られずにいました。

そこで、最後の一年となった今年、アーティストの方に直接お話を聞けて、しかもとびラーとしてTURNフェスに関わることができる、「さんぽ」企画に参加することにしました。

さて、当日。

3つのグループそれぞれのコースは

私は①コースのファシリテーション担当です。

始まる少し前から展示室内でチラシを配り、参加者を募ります。

はたして、どのくらい参加者が集まるのか…

ドキドキしながら展示室入口の集合場所で待っていると、チラシを手にした多くの方々が集まって下さいました。

参加者の皆さんには、3つのコースが書かれたスケッチブックを見て、行きたいグループに分かれてもらいました。

結果、①コース3名、②コース3名、③コース5名で、いよいよさんぽスタートです!

私がファシリテーションを務めた①コースではまず、人形を使って映像作品を制作している飯塚貴士さんの展示スペースへ向かいました。

飯塚さんはTURNの活動として、大田区立障がい者総合サポートセンターの定着支援のひとつである福祉施設「たまりば」で収録したライフストーリーをもとに、それとは別の児童発達支援事業所「LITALICOジュニア所沢教室」に通う子どもたちと共に、登場人物の気持ちを想像しながら人形のキャラクターをつくり、映像作品を制作しました。

今回の会場でも、ここを訪れた他の来場者の気持ちが書かれたメモをもとに、キャラクター設定を考え、紙で人形をつくり、映像を撮るというワークショップが行われました。

私たちは、すでに他の来場者によってつくられたキャラクターの中から好きなものを選び、カメラの前で即興のストーリーを撮影するという形で体験させていただきました。

参加者の3名は当日が初対面でしたが、このワークショップを通して自然と会話が生まれていました。

続いて向かったのは「OTON GLASS / FabBiotope」の展示スペース。

「OTON GLASS」というのは、主宰の島影圭佑さんがお父様の失読症をきっかけに研究開発をした文字を読み上げてくれるメガネのこと。この研究開発をする中で「支援」ではなく「新しいものづくり」のあり方を探求して生まれたのが「FabBiotope」という構想です。

今回の展示では、「OTON GLASS」の開発過程が視覚化されていたり、メンバーの公開会議が行われたりしていました。

私たちが訪れたときは、ちょうど「OTON GLASS」開発に関する公開プレゼンテーションを行っていました。それを聞きつつ、実際の「OTON GLASS」に触ってみました。

最後に訪ねたのは、「未来言語」のスペース。

2018年に発足したプロジェクトの「未来言語」は、デザイナー・発明家・日本語教師など様々な領域の専門家が集まり、誰もが会話可能な「未来の」言語を模索しています。

今回のTURNフェス5では、「未来言語ワークショップ」という「見えない」「聞こえない」「話せない」という状況でのコミュニケーションを体感するカードゲームと、活字と点字を組み合わせた「Braille Neue」の作成を体験することができました。

ちょうどゲームとゲームの間の時間に展示室に着いた私たちは、「未来言語」のメンバーで「Braille Neue」の生みの親でもある高橋鴻介さんからお話を伺うことができました。

活動に関わり始めたきっかけや、活字と点字の表記の違いによる今後の課題など、興味深いお話を聞くことができました。

さらに、参加者の方からも質問が出るなど、充実した時間となりました。

これにて「TURNさんぽ」は無事終了となりましたが、参加者の中には、そのあとすぐに開催された「未来言語」のカードゲームに参加しに行った方もいらっしゃいました。

約30分の「さんぽ」では、なかなか全てを紹介しきることはできません。そのため、「さんぽ」への参加が展覧会を楽しむ入口となってくれたという点はとても嬉しいことでした。

他の2つのグループでも、アーティストさんから直接お話を聞いたり、ワークショップに参加してみたりと、参加者とアーティスト、また参加者同士のコミュニケーションが生まれたようでした。

今回の参加者の皆さんからは、

「アーティストの話を聞いて展示が身近に感じた」

「一人で感じたことを複数で共有できてよかった」

「もっと時間が欲しかった」

といった感想をいただきました。

そして始めに触れたように、私はTURNさんぽ初参加だったわけですが、ファシリテーターではあったものの、参加者の皆さんと同じく「さんぽ」したメンバーのひとりとして楽しむことができました。

TURNフェスに参加されているアーティストの皆さんは、質問を投げかけてみれば丁寧に答えて下さって、様々な話を聞くことが可能です。しかし、個人で展示室を訪れたときにそれができるかというと、誰もが気軽にできることではないと思います。去年までの私も、誰にも話しかけられないまま帰路についていました。

そのため「TURNさんぽ」のように、興味・関心の異なる人たちと共に複数人で展示室をまわり、アーティストさんに質問をしてみる、というプログラムは良い機会だと改めて感じました。そして、別の展覧会でも鑑賞プログラムに参加してみたり、思い切って作家さんに話しかけてみたりと、今回の「TURNさんぽ」が私を含め、参加した皆さんの次の鑑賞に新たな楽しみを加えるきっかけになればと思います。

執筆:小田嶋景子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:小田嶋景子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびラーになり、みんなで観ることの面白さを実感しています。でも、ひとりで観るのも好きですが。3年目もマイペースに活動中です!

2019.08.14

夏休み真っ只中の8月13日、上野公園の東京都美術館では今年度新しく生まれ変わったファミリー向けプログラム「キュッパ・チャンネル」が開催されました。

今年から新しく始まった、オープンデイ「キュッパ・チャンネル」。

たくさんのこどもたちにミュージアム・デビューを!

そして、たくさんのこどもたちがミュージアムへ何度も来ることができる(リピーターになれる)ように!という思いから、「オープンデイ」という名前になりました。

また、「キュッパ・チャンネル」という名前は、私たちが大好きな絵本『キュッパのはくぶつかん』(オーシル・カンスタ・ヨンセン作、ひだにれいこ訳、福音館書店刊)に由来しています。ものを集めるのが大好きな”キュッパ”のように、いろいろなものにアンテナを張って、好きなものを、見つけて集めてみることができる、スペシャルな1日となっています。集めたものを使って何かを作ったり、考えたり、そして最後には自分の考えたことや感じたことをみんなに”発信”しよう!ということで、「チャンネル」という名前をつけました。

当日は、初めて「ミュージアム・スタート・パック」(以下、MSパック)を受け取る「デビュー・プログラム」と、すでにMSパックを持っている人が参加できる「リピーター・プログラム」、そしてその両方が参加できる5回連続のプログラム「ムービー部」の3つのプログラムが開催されていました。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.08.11

鑑賞実践講座・第3回

「ファシリテーション基礎⑵」

日時|2019年8月5日(月)、8/11(日)9:30~16:30

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

ファシリテーションの基礎を学ぶ夏期集中講義の2日目です。2日間の日程で、鑑賞の場を作るファシリテーションの基礎を学びます。この集中講義は、鑑賞実践講座を選択していないとびラーにも公開されています。月曜日に行われるA日程(7/29、8/5)と、土日に行われるB日程(8/10、8/11)合わせて100名以上のとびラーが参加しました。

鑑賞に適した安心・安全・集中の場を作り出すために、「ファシリテータがどんな振る舞いをしているか?」、映像視聴や体験を通して、観察→思考→実践→ふりかえりのサイクルを繰り返しながら講義が進められました。

<キーワードの振り返り>

前回、とびラー自身が発見したVisual Thinking Strategiesのキーワードを元に、自分のノートにまとめを行うところから第3回目がスタートしました。そのキーワードの何が大切なのか、ノートに記入することで言語化していきました。

<映像分析>

子どもたちがVisual Thinking Strategiesのプログラムで鑑賞を行なっている場面を映像で視聴し、実際の子どもたちの反応や展示室の様子などを元に、より多くの情報を観察、分析していきました。作品を鑑賞する前に、鑑賞者(子どもたち)との関係性をどのように作るのか、など、作品の前やそれ以外のファシリテーションの実際の様子から、学校来館のプログラムのイメージが深まりました。

<グループ鑑賞実践>

今回も、最後は実践の時間です。ここまでの気づきを元に、前回よりも大きな作品画像を使ってより実践に近いVisual Thinking Strategiesを行いました。前回のミニサイズの鑑賞実践に比べ、場全体により目配りを行うことが求められます。全員が作品をじっくり見れているか、参加できていない鑑賞者はいないか、など心配りをすることで、場が整えられ、鑑賞が深まっていきます。

三ツ木さんからは、

「学校来館のプログラムでは、1人残らず全員に美術館を好きになってほしい。そのために何ができるか、ぜひ考えてみてください」

とお話があり、とびラーたちが頷いていました。

集中講義の二日間を終え、とびラーたちはファシリテーションの基本のキを学びました。次回はいよいよ、展示室での鑑賞の場づくりについて体験を通して学んでいきます。

(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)

2019.08.10

鑑賞実践講座・第2回

「ファシリテーション基礎⑴」

日時|2019年7月29日(月)、8/10(土)9:30~16:30

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

ファシリテーションの基礎を学ぶ夏期集中講義の1日目です。2日間の日程で、鑑賞の場を作るファシリテーションの基礎を学びます。この集中講義は、鑑賞実践講座を選択していないとびラーにも公開されています。月曜日に行われるA日程(7/29、8/5)と、土日に行われるB日程(8/10、8/11)合わせて100名以上のとびラーが参加しました。

鑑賞に適した安心・安全・集中の場を作り出すために、「ファシリテータがどんな振る舞いをしているか?」、映像視聴や体験を通して、観察→思考→実践→ふりかえりのサイクルを繰り返しながら講義が進められました。

<アートカード体験>

NPO法人ARDAの鑑賞ファシリテータによるアートカード体験(様々な作品が印刷されたアートカードをゲーム感覚で鑑賞する)を行いました。ファシリテータの振る舞いや鑑賞者の状態に注目してアートカード体験を観察します。気づいたことを書き出し、その気づきを元にグループディスカッションへ。その後全体でも共有しました。

ファシリテータが行なっている「言語」的な働きかけや、「非言語」的な振る舞いまで、観察によってとびラー自身がVisual Thinking Strategiesファシリテーションのキーポイントや鑑賞者の変化を発見していきました。

<Visual Thinking Strategies体験>

1つの作品を複数の人でじっくりと鑑賞するVisual Thinking Strategiesを三ツ木さんのファシリテーションで体験し、その様子を観察しました。ここでも観察した内容をグループ→全体で共有し、ファシリテータの振る舞いが鑑賞の場や鑑賞の質にどのように影響していたかを話し合いました。

<ミニファシリテーション実践>

ここまでに発見したファシリテーションのキーポイントを、発見ホヤホヤの状態でまずは実践してみました。見るとやるとでは大違い。実際にファシリテータとして場を作ろうとすると、緊張感が出てしまったり、なかなかすぐに「できた!」とはいきません。それでも鑑賞の場を作り出す楽しさを味わい、様々な意見を聞くことを楽しみながら、まずは多くのとびラーが最初の一歩を踏み出しました。

講師の三ツ木さんからは、

「Visual Thinking Strategiesをしようとすることで、ファシリテーションの基本である、『参加者全員をみる、きく、感じる』ということを意識するようになります。そして、できるようになるには、たくさんの実践をすることです!」

と、何よりも実践あるのみ!という言葉がとびラーに送られました。

Visual Thinking Strategiesを学ぶことが、とびラーの基本として大事にされる、きく力、作品に親しむこと、安全安心な対話のための場を作り出すことに繋がっていくことと思います。

(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)

2019.08.07

2019年8月7日(水)、学校向けプログラム「うえのウェルカムコース」に飯能市立飯能第一中学校 美術部の生徒たちが参加しました。1~3年生の計14名は夏休み中の部活動の一環として来館。東京都美術館で開催中(〜10月9日)の企画展『伊庭靖子展 まなざしのあわい』を鑑賞しました。

東京都美術館のアートスタディルームで生徒たちを迎えるのは8名のアート・コミュニケータ(愛称:とびラー)。今日の活動を共にする冒険のパートナーです。とびラーは親でも先生でもないフラットな立場の大人として、生徒たちと関わり学びあいます。活動全体を通して生徒たちの発見や気づきに耳を傾け、対話を通した作品鑑賞の伴走をします。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.07.31

2019年7月25日(水)私立ドルトン東京学園の中学生21名と教員2名が学校向けプログラム「うえのウェルカムコース」に参加しました。東京都美術館で現在開催中の(〜10月9日)企画展「伊庭靖子展 まなざしのあわい」を鑑賞しました。開館してすぐの美術館の入り口で集合した子どもたちを、7名のアート・コミュニケータ(とびラー)とスタッフで迎えました。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.07.29

アクセス実践講座・第2回

「海外にルーツを持つ子供の現状と課題 言葉、文化、制度、心の壁に囲まれたこどもたち」

日時|2019年7月27日(土)9:30~12:00

場所|東京藝術大学 第3講義室

講師|田中宝紀(YSCグローバルスクール)

全8回で構成されるアクセス実践講座の第2回目を行いました。場所は、東京芸術大学の第3講義室です。第2回目は、YSCグローバルスクールの田中宝紀さんを迎え、海外にルーツを持つ子どもたちの現状と社会的課題についてお話を伺いました。

入管法改正、技能実習生、外国人観光客など、オリンピックイヤーに向けて、外国人についての報道が増加しています。東京都内でも外国人に出会う機会が増えたのを実感として感じるようになりました。

世界規模で国際化の進む中、日本では未だに移民として外国人を受け入れる制度が整わず、日本に住む外国人は「在留外国人」として不安定な状況を強いられている方が多くいます。中でも海外ルーツで多様な背景をもつ子どもたちの中には、言語的な支援がなく十分な教育を受けられないという状況が生まれていることも少なくありません。

YSCグローバルスクールは、NPO法人青少年自立支援センターが運営する、海外にルーツを持つ子どもと若者のための専門的教育支援事業です。2010年度より東京都福生市を拠点として、数十カ国にルーツを持つ子ども・若者たちを年間100名以上受け入れ、日本語教育、学習支援、不就学・不登校、高校進学希望のこどもたちの支援を行っています。

言葉、文化、制度、心の壁

田中さんは現在の状況についてこう説明します。

「入管法の改正により、5年間で35万人の外国人受け入れという報道を聞き、外国人がどんとやってくるイメージを持つ人多いと思います。しかし外国人は2018年にはすでに日本に273万人いて、外国人増加は今に始まったことではありません。

また、外国人と日本人という区別を前提としていると、見えてこない問題があります。日本国籍でも日本語を母語としない子どもや、日本語しか話せなくても日本国籍を持っていない子どももいます。国際化が進む中で「日本人」自体も必然的に多様化しているのです」

田中さんは現場での支援に加えて、インターネット上で海外ルーツの子どもたちの現状や課題を広く伝える記事を執筆するなど課題の社会化にも取り組んでいます。現状と課題をシンプルに書いた記事に対しての反響が大きく、それだけ情報がなかったことを物語っていると感じられたそうです。

知らないということから生まれる誤解や差別。法整備や制度がない整っていないことにより、支援やセーフティネットが行き届かないという、制度や心の壁に幾重にも阻まれているのが、海外ルーツの子どもたちの現状と言えそうです。

遅れる日本語支援

子どもたちへの言語の支援についての現状を田中さんはこう説明します。

「勉強がわからないのではなく、言葉がわからない。言葉の壁のせいで本当はわかることもわからなくなる。けれど、日本語教育の支援が受けられないために、勉強ができず、授業が苦痛になり、友達とのコミュニケーションも取れずに学校での居場所を失って行く。学校に行けなくなることは、子どもたちにとって社会との接点を失うことに繋がります。

日本人の高校進学率は現在ほぼ100%ですが、海外ルーツの子は70%台。高校中退率も高く、日本人の7倍と言われています。

また、低年齢で来日した子どもは、母語の力が伸びないことも問題です。母語の柱が揺らぐと抽象的思考が難しくなり、理科の力や光、xをyに代入するような概念的なことを捉えることが難しくなります。思春期のときに心の悩みを自分の言葉で思考することができず、自分と対話が難しくアイデンティティのゆらぎに繋がることもあります」

言語の獲得は、このように子どもたちの居場所やアイデンティティの形成にも関わる喫緊の課題ですが、その支援は遅れています。

「日本語がわからないこども4万千人のうち1万人以上が学校で無支援となっています。理由は指導者がいないから。こどもを学校に受け入れておきながら支援しないのは人道的問題です。東京周辺は比較的NPOの支援を受けている可能性もありますが、外国人散在地域での支援の空白が課題になっています」

YSCグローバルスクールの日本語支援

「YSCに来る子どもたちは、日本語がわからず勉強についていけない、高校進学したい、いじめなどで学校に行けなくなった、など幅広いニーズがあります。社会に中に居場所がないこどもたちも少なくないです。授業は基本的に日本語。日本語を学んだあとそれぞれに応じた学習支援を受けられます。

数学の授業では計算力をつける前に、日本語で数学を学ぶことに慣れていきます。英語はできるのに、日本語で英語の勉強しなければならず理解できないという本末転倒の状態も生まれているのが現状です。YSCでは、学校や日本社会に適応するためのサポートをします。フリースクールと日本語学校を掛け合わせた感じです。

生徒には6歳から30代くらいまでの人がいて、10代半ばが最も多く年間100~120名くらい集まります。日本語レベルはそれぞれ。神奈川や埼玉、千葉からの受け入れ実績もあり、それだけ日本語を学ぶ場が限られているということの表れだと思います。フィリピン、中国、ネパール、ペルーがルーツの子が多く、これまで750名37カ国以上のこどもたちを支えてきました。

普段の授業はデジタル化を進めています。2016年11月からは中3の進学支援をオンラインで実施し、全国各地の子どもたちに支援を届ける取り組みを始めています」

やさしい日本語

外国人や海外ルーツの子どもたちとのコミュニケーションのために、今注目されているのが「やさしい日本語」です。今回のレクチャーでは、やさしい日本語について理解するためのグループワークを行いました。

田中さんから、練習問題として会話の内容の一文が出題され、日本語があまりわからない方に対して伝わる「やさしい日本語」に書き換えます。

難しい単語や言い回し、婉曲した表現を避け、相手が行動をしやすくなる伝え方を心がけることが大切です。書く体裁も、単語と単語の間を空けたり、イラストや表を使うなど、少し気をつけることで、伝わりやすい日本語にすることができます。

***

質疑応答では、とびラーからたくさんの質問・感想が寄せられました。

現状を全く知らなかったという驚きの声や、貧困問題としての側面に関しての質問、移民政策についての質問などです。

最後にとびラーから寄せられた質問は、「YSCグローバルスクールで実際に子どもたちの指導にあたる専門家の育成をどのように行なっているか」というものでした。それに対する田中さんの答えからとびラーの活動にも通じるものを感じました。

田中さんは言います。

「目の前のこどもを救うことも大事ですが、みんなでひとつの大きなミッションを共有することが大事だと思っています。木を見て森を見ずだと行き詰まってきます。『社会を変えられるかもしれない』というやりがいをみんなと話し合うことを大切にしています」

(東京芸術大学 美術学部 特任助手 越川さくら)

2019.07.20

第1回目に続き、今回は都美のある土地「上野」に視野を広げ、文化発信拠点として育ってきた上野公園の歴史的成り立ち・背景・建築についてを学んでいきます。

ゲスト講師は、建築史家の伊藤毅先生(青山学院大学教授・東京大学名誉教授)です。

上野公園には、様々な文化施設をはじめ、他にも石碑やお寺など、歴史的痕跡も多く残されていいます。今回は、時代ごとの地図も使い、寛永寺を中心とした公園とその周辺地域全体との関係性も俯瞰しながら、私たちの活動のフィールド・上野公園をみていきます。

講座前半は、場所の歴史と建築についてのレクチャーです。

「上野という場所は、話題要素がとても多いところ。簡単にまとめることは難しいが、今日は私の視点で、荒野、墓所、名所と盛り場、戦場と墓碑、公園と博覧会、博物館とし、の6つの段階でお話します。上野の変遷をぜひ皆さんの目で確かめてください。」

・荒野

16世紀の上野の地形の地図が映し出されました。上野は、武蔵野台地で、いくつか海に張り出している半島があるうちの、一番上側に位置しており、そのせり出した上野大地、と本郷台地の間の谷が不忍池と重なっており、長い時間をかけて土地の形が変化していることもわかります。上野大地、本郷台地いずれも、地質の時代区分でいうと280万年前~10000年にあたる「更新世」の時代で、その上に上野が立地しているそうです。

上野の名前の由来についても触れられ、そのキーワードとなったのが「荒野」でした。

現在も周辺には墓地が多く残りますが、かつては雑木が茂り人跡がなくなる場所であったこと、戦争などの歴史の中で荒野に戻ってしまったことなど、今の賑やかな上野公園からは想像もできない姿を想像されられます。

・墓所

続いては「墓所」について。上野公園にもかつてはて円墳群が存在しており、一帯が墓所だったそうです。「擂鉢山古墳」はその中でも削られずに残った唯一の場所で、現在も行くことができます。

現在の博物館・美術館の場所は、多くは古墳があったところで、都美が位置する場所にも古墳がありました。

・名所と盛り場

徳川家康によって江戸の城下町がつくられる際、その「お寺を中心としたまちづくり」を進めた天海という僧にお寺を営む場所として、上野の土地が与えられました。その後、比叡山を模して東叡山という名前がつけられ、風水も取り込まれながら徐々に整備されていきます。なぜ京都を模倣したのかは不明だそうですが、寛永寺の門前町として切り開かれていることが江戸初期の地図を見るとわかります。

そして、「広小路」という地名の由来として、日本で最初の広場的空間であったことがあげられました。こういったところに盛り場が形成されたそうです。

・戦争と墓碑

上野は、戊辰戦争の中で幕府方彰義隊が上野に立て籠もり、新政府軍と激戦した場所としても知られています。彰義隊墓所の位置の背景や、戦争ののち再び「荒野」に戻ったこと、そして、現在顔面部のみが残る「上野大仏」の歴史についても語られました。

・公園と博覧会

戊辰戦争ののち、東京府によって管理されるようになった上野公園には、学校が設立される案があがります。東京大学東校教授をつとめたアントニウス・ボードワンの反対により、公園として利用することが決まり、東京5公園のうちのひとつに指定されます。

明治10年に開催された内国勧業博覧会によって日本で最初の美術館の登場したり、その後は本格的に博物館や図書館など、現在の上野の文化発信拠点に繋がる歴史となっていきます。

・博物館都市

そして最後は、「博物館都市」としての上野をみていきます。東京国立博物館の前身である帝国博物館にはじまり、国立科学博物館や、西洋美術館、東京文化会館、そして前川國男による東京都美術館などが100年ほどの歴史の中で次々と建てられていきます。

レクチャーはここまで。6つの視点から段階的に語られた上野。レクチャーの最後には、戦争や災害によって変化が起こるその性質を「荒地性」や「領域性」、上野台地の地形と時代の先端や入口としての歴史を重ね「岬性」という言葉でまとめられました。

後半は地図を使って土地を読み解くワークです。

現在、明治初期、江戸の3つの時代の上野地域の地図が配られます。

色鉛筆を使い、道、寺社、武家地、町人地、それぞれの色ごとに塗り分けていきます。

読み解き方が何回な地図でも、色分けをし、時代ごとのものを見比べてみると、重なるもの、あるいは変わった部分がよくわかります。

*

地図を片手に、レクチャーを思い返しながら、改めて上野を歩いてみたくなる回となりました。

建築は、都市やまちとの関わりの中で生まれ、その特性や影響が多分に反映されているものです。建物への関心や親しみを、それが立つ土地にも広げ、今後のプログラムや活動などにもつなげて行くことができればと思います。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2019.07.08

鑑賞実践講座・第1回

「アートを誰かと一緒にみる力の幅を広げ、アートや文化の共有の仕方を多面的に考える」

日時|2019年7月8日(月)13:30~16:30

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|稲庭彩和子さん(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係長)

冒頭、稲庭さんから、これからの美術館の役割が語られました。

「多様な文化や価値観が肯定的に扱われ、それを鑑賞する(Appreciate/正しく受け取る)ことができる場としての美術館。そこでは鑑賞するための積極的なコミュニケーションを通して共同的に学び合う場がある。そういう未来を目指していきたいと思っています」

そして、今年の鑑賞実践講座の目標を発表します。

⑴見る力をつける

視覚を使って物事を捉えることの幅を広げるには、ある程度のエクササイズが必要になります。佐伯胖さんという認知心理学者のテキストを紹介し、作品を鑑賞する見方に「Appreciation」と「Evaluation」という方法があると、稲庭さんは説明します。

「Appreciationは主観を大切に見ていく見方、Evaluationは批評的に分析して見ていく見方です。美術館のキャプションはEvaluation的な見方で書かれていることが多いです。どちらもバランスをとって見ていくことで鑑賞が深まっていきます」

読書をする時、読み終わって「面白かった!」と感じるだけでなく、じっくりと分析的に“精読”する方法があるように、作品を見る時にも、深く味わったり、読み解くように見ていくことができます。その方法を一度学ぶと、自分でも作品を深く楽しんでいくことができるようになります。

では、どのように作品を“精読”することが可能なのでしょうか。まずは、作品がどのような“要素”から成り立っているのか、複数の人の目で見て考えるワークを行いました。

<この作品にどんな“要素”があるか、考えてみてください>

ー どんな“要素”があるか…?

聞きなれない質問を問いかけられ、一斉にとびラーの頭の上に「?」が浮かびます。

作品の上に視線が注がれ、次第にみんなの口が開き始めました。

「全体が雲に囲まれているなと思いました」

稲庭さんが、意見を受け取ります。

「はい。雲に囲まれている。ここに描かれている“状況設定”についての意見ですね」

その意見を皮切りに、作品の中で“起こっていること”や、“どんな物に何で描かれた作品か”など、様々な視点・要素が語られました。その意見を稲庭さんが【それは作品のどの要素か】という視点で分類していきます。

<作品の要素>

「たくさんの人が遊んでいてぶつかりそう」→【状況設定】

「羽子板大会」→【テーマ】

「全員着物を着ている」→【描かれている人物の服装】

「何でできているか、描かれているか」→【画材】

「おそらく日本」→【国】

「色あせている感じ。これは屏風?掛け軸?」→【支持体】

「俯瞰した視点で描かれている」【作品が描かれた視点・画角】

「赤いモチーフが多い」→【色彩】

「作者が自分が描きたいと思ったのか、それとも依頼されたものか」→【作品が生み出された背景】

作品の中には、描かれたものやストーリー、画材や構図、作者の意図などの“要素”が幾重にも重層的に含み込まれています。どんな要素に気づくかは人それぞれ違い、その視点のバリエーションが、複数の人で作品を見ることの面白さにもつながります。また、他の人と鑑賞をすることで自分以外の人の視点にきづき、主観と客観を分けて見ていくことができるようになります。

⑵場づくりの基本を知る

目標の2つ目に紹介された「鑑賞」のための場づくりについて、

「安心と集中が大切です」

と稲庭さんは言います。

「作品の中に入っていくということは、気持ちが「開いている」状態でないとできないことです。自分を守りたいという心理状態、「閉じている」状態では、「appreciationの波に乗る」ことができません」

この講座の中でとびラーは、ともに鑑賞する人々が気持ちを開いて集中している状態になれる鑑賞の場づくりについて学びます。

⑶アート・コミュニケータのあり方への理解を深める

この講座では、VTS(Visual Thinking Strategies)の考え方も学びながら「見る力」を身につけることを目指します。どんな人と、どんな場所で共に作品を見るのか。それぞれの鑑賞の「場」を作っていくことも重要です。この二つを学ぶことを通して、「とびらプロジェクト」の考え方やミッション、「こんな方向性でみんなでやっていこう」という哲学やあり方を理解していくことを目指します。

<実際の映像を見て考える>

講座の後半では、子どもたちが作品を鑑賞することを通して、コミュニケーションをしたり、自分の考えを創造していく、実際に行われたプログラムの映像を観て意見交換を行いました。

とびラーからは、

「一緒に鑑賞していく人同士の関係性が大事になってきそう」

「鑑賞とは何か。経験によって精度が上がるように思う」

「今までは作品を“消費”していた。実物を目にすることで満足していた。AppreciationもEvaluationも現時点で自分には足りていないかも」

「子どもたちが、作品に出会いつつも“作品に出会う自分自身”にもう一度出会い直しているということが動画を通してわかった」

などの感想が発表され、稲庭さんとのセッションが行われました。

「作品を鑑賞すること」について考えることで、アート・コミュニケータとしてのあり方を学ぶ1年間の講座。講座の中、そして実践の場を通してとびラーもスタッフも一緒に学んでいければと思います。

(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)

2019.07.07

アクセス実践講座・第1回

日時|2019年7月7日(日)13:30~16:30

場所|東京藝術大学第3講義室

テーマ1:「ミュージアムにおけるダイバーシティと合理的配慮」

講師:稲庭彩和子(東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション係長)

テーマ2:「経済格差と子どもたちの文化的状況」

講師:松見幸太郎(NPO法人キッズドア 事務局長)

全8回で構成されるアクセス実践講座の第1回目を行いました。場所は、東京藝術大学の第3講義室です。第1回目は、美術館がすべての人に開かれた場となるための講座のコンセプトへの理解と、実際にアクセシビリティの障壁となっている社会的課題について、とびラーみなさんが思考を始める機会となりました。

レクチャー1

稲庭彩和子(東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション係長)

「ミュージアムにおけるダイバーシティと合理的配慮」

東京都美術館 稲庭さんのレクチャーでは、なぜとびラーが美術館のアクセシビリティについて学び、行動していくことが必要なのか、この講座のコンセプトとも言える内容が語られました。

人々が文化に接続することの価値と権利、文化施設が担う社会包摂的機能への関心の高まり、すべての人に開かれた美術館に必要となる合理的配慮の考え方についてお話を伺い、とびラーがアクセス実践講座を通して考え、実際の活動を作って行く基礎を築く時間となりました。

レクチャー2

松見幸太郎(NPO法人キッズドア 事務局長)

「経済格差と子どもたちの文化的状況」

続くレクチャーでは、NPO法人キッズドアの松見さんからお話を伺いました。講座の目標である「具体的な社会課題に関わる状況、活動を知ることにより、美術館に行くことが難しい人が来館し、利用するために必要な支援を考える」ため、大切な一歩となりました。

キッズドアは、子どもの貧困という社会的課題に対して学習支援という形でアプローチを行なっている団体です。ミュージアムスタートあいうえの「ミュージアム・トリップ」プログラムでこれまでに何度か連携し、子どもたちととびラーが一緒に上野の文化施設での活動を行なっています。(2016年度、2017年度、2018年度)

2015年の厚生労働省の統計で、日本の7人に1人の子どもが貧困状態にあるという数値が示されました。キッズドアは、「すべての子どもが夢と希望を持てる社会」の実現に向けて、学習支援を基幹事業とし、学び直し事業や全国での地方創生事業などを展開しています。2018年度には、のべ1800人の子どもたちに1900人の登録ボランティアが多様なロールモデルとして関わり、学習支援を行なったとのこと。親の経済状況により、子どもが貧困に陥り、学習ができない状況がまた新たな貧困を生む「貧困の連鎖」の輪を断ち切るための取り組みがなされています。

経済的に不利な状況にある子どもたちは、文化的資源の不足や、体験の不足も顕著なため、文化施設で出会う多様な大人「とびラー」との活動「ミュージアム・トリップ」は貴重な機会であるとの嬉しい言葉もいただきました。

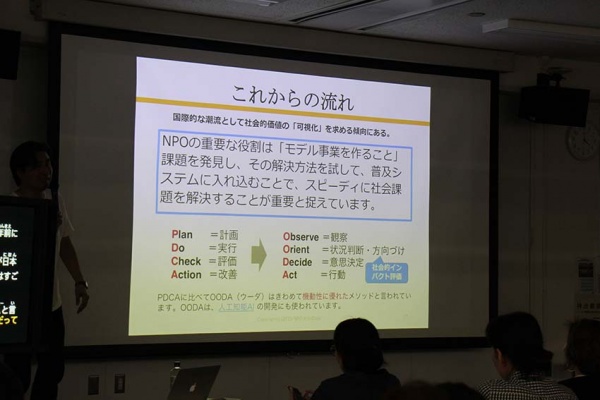

ソーシャルセクターの活動団体として、国や行政に頼るのではなく、自分たち一人一人の責任として社会的課題の解決に取り組むこと。そのために、事業や活動の価値の可視化と持続可能な運営をして行くことの重要性も語っていただきました。今新たに、行政や企業とコンソーシアム(共同事業体)を作り、生活困窮者世帯に食品パッケージをアウトリーチ型で届けるというモデル事業を展開しているとのこと。「全国的にどこの自治体でも真似してもらって大丈夫です、というところまで作り上げるのが私達の目標」と語る松見さんの姿に、課題解決に向かう上でより大きなビジョンの元で活動を展開していく力強さを感じたお話でした。

最後に、とびらプロジェクトのマネージャである東京藝大の伊藤達矢さんから、とびラーに向けてのメッセージが伝えられました。

「実践講座は、講座と銘打っていますが、実はこれ、ミーティングだと思うんです。皆さんと我々とそしてゲストに来てくださる方々の。社会にとっては非常に小さなミーティングかもしれないけど、これだけの人数でやることを考えると非常に大きい。自分たちの活動を作っていくための大事なミーティングの場であるというのが本質的なところだと思います。なので、講座を受けるというようなスタンスというよりは、一つ一つの我々の活動を作っていく大事なミーティングで場であるというような認識でこれから1年間実践講座に取り組んでいけたらいいと思います」

これからの1年間、みなさんと共に考え、活動を作っていきたいと思います。

(東京芸術大学 美術学部 特任助手 越川さくら)