2019.01.08

東京藝術大学と言えば上野というイメージがあるのですが、今回の訪問先は取手。とてつもなく広いキャンパスは、正門からのアプローチもまるでゴルフ場のよう。まずは、リニューアルされた藝大食堂にて腹ごしらえ。外光が眩しいくらいのお洒落な空間は、上野の趣とは随分と異なります。すっかり寛いでいるタイミングで、藤澤穂奈美さんと待ち合わせさせていただきました。

ー藤澤さん、今日は何てお呼びすればよいですか?

「そうですねぇ。呼ばれていることが分かれば何でも。私、あだ名とかがつきにくいみたいで。…ホナミとか、ホナちゃん、フジちゃん,フジッピーとか。ゆるキャラみたいで、今日はフジッピーでお願いしようかなぁ。」

全く飾らない人だなぁというのが第一印象です。

「じゃぁアトリエの方に来ていただきましょうか。」

早速にフジッピーのアトリエに移動してお話を伺うことになりました。

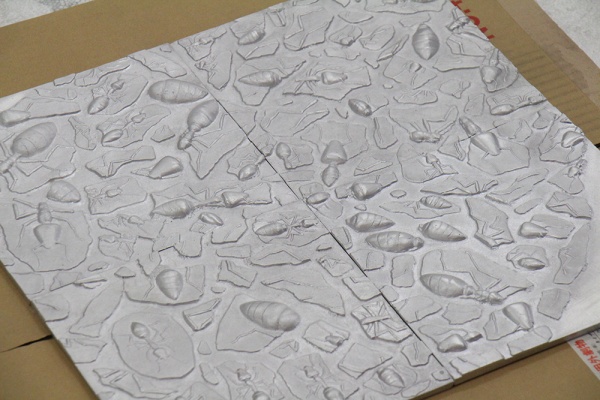

「蟻(あり)をモチーフにした20cm角のアルミの鋳物を149枚くらい組み合わせて絵柄にします。組み合わせて170cm大の大きなパネル3枚の作品です。まだ途中で、完成に近いものをお見せできないのですが。」

アトリエに着くと、すぐに作品の紹介をしてくださいました。

ーどのように展示される予定ですか?

「美術館の外のエントランス広場に置きます。配置イメージは今のところこんな感じで考えています。(レイアウト図をみせていただく)実際は台座に載せます。立てるのでも横にするのでもなく、ただ寝かせておきます。最終的には(鑑賞者に)乗って欲しい。蟻(あり)を踏んで欲しいと思っています。」

ーえ?踏むんですか?

「はい。本当は屋内での展示を希望していて、靴を脱いで素足で乗ってもらいたかったんです。最近は手で触れる作品も増えてきましたが、まだ手だけじゃないですか。これだけの大きさがあれば、足の裏だったり、寝転んで背中だったり、あるいは腕全体とかで、色々と感じていただけると思うんですね。それぞれに感覚が異なると思いますし、鋳物の堅さだったり、日が当たっていれば温かさだったり、そういった素材そのものについても感じて欲しいんです。」

美術教育を専攻する学生は、修了にあたり、作品制作の他に理論研究の成果として論文も提出しなければいけないとのこと。フジッピーの論文のタイトルは『美術作品における素材の存在感の重要性』。まさに素材の存在感を感じる作品になるようです。

ーアルミは素材としてよく使われるんですか?

「アルミを選んだのはコストの面や、重さの面などもありますが、私、金属素材は全部好きなんです。みさかいなく何でも(笑)。金属っていうと、堅いとか強そうとか冷たいとか、そんな印象があるじゃないですか。ところが使っていると柔らかかったり、温かかったり、磨くと光ったり、色々な表情があるんですよね。それも毎回異なる。今回の作品も、この後、溶液で化学反応をおこさせて黒く着色するのですが、少しの差で色目が大きく変わるんです。均一ではないんですね。金属は、研究対象としても飽きないですね。」

ー金属が好きになったきっかけとかはありますか?

「うーん、直接的には…。高校の時、美術科だったので、色々な素材を扱いました。木工とかFRPとか紙とか、色々。ただ高校ですから、設備の関係などで金属は扱えなかったんです。だから金属はいつかやってみたいなぁって思っていました。自分でも言うのも何ですが、割と何でも器用にこなせちゃうタイプで。だからうまくいかない時の方が面白い。不測の事態が好きなんです。変化の無い素材と一般的に思われている金属が、非常に異なる表情を見せるのが新鮮なのだと思います。狙い通りにいっちゃうと、つまらないんです。」

ー屋内での展示希望が、屋外になっちゃったのも不測の事態でかえって良かったとか?

「あぁ、そうですね。本当にそうかも。雨対策や雪対策も考えなければならないし。展示して2,3日したら、パネルが何枚か無くなったりしたりするのも面白いかも。」

ーええ?作品の一部が無くなってもいいんですか?

「だってお婆ちゃんになったらその方がエピソードとして記憶に残るじゃないですか。単に展示しましただけでは、すぐに忘れちゃうでしょう。」

ーそもそも美術教育を専攻したのはどんな理由からですか?

「一度別の美大を出て、高校の美術教師を2年間やっていたんです。その時に、まだまだ全然”学び”が足りないなぁと感じました。高校生たちが本当に凄くて。ジェラシーを感じたというか、負けてられないなぁって思って。後進を育成している場合ではないと。藝大の美術教育は理論研究と制作を両方やるのですけれど、それも面白いかなぁと思って。」

ーもっと上手に教えたくなったからということではないんですね。

「教える人は私でなくても一杯いるでしょうし。それに、こちらが”教える”姿勢だと、”教わり”たくないだろうなって当時から思っていました。やる気をもって学びたいということを一緒に学習していくような、そんな相互関係、一方向ではない関係性が良いのかなと。幼稚園生とかの感性にも「やられた!」と思う事もあるし。そういう意味では、全人類は私の敵かもしれませんね(笑)。」

-作品の話に戻りますが、タイトルとかお聞きしても?

「…『LIVES』…で、”りぶず”あるいは”らいぶず”です。命の複数形、あるいは生きることの名称として。」

ーこれまでの作品を拝見して、”命”を感じる作品が多いような気がしました。

「そうですね。気が付くとそうなっていたという感じです。小さい時から生き物は好きでした。お風呂場で水没しそうな蟻をみつけると、救出して自分は裸のまま外に逃がしたりしたこともありました。雨の中、運転していてカエルを踏んだりしちゃうことも嫌です。気づかないうちにそういうことしていることって、誰にでもありますよね。でも、美術作品を踏むってことは絶対ないじゃないですか。たとえ床に置いてあったとしても。もし踏んだら凄く嫌な想いがする。この差って何だろう。美術作品と小さな生き物の命の差って。私の作品を踏んでもらって、その嫌な気持ちとかを味わってもらったり、あるいは小さな生き物への弔いを感じてもらったりしてもいいのかなと思っています。…ごめんなさい、解説するとつまらないですね。そろそろ、工房の方にも行っていただきましょうか。」

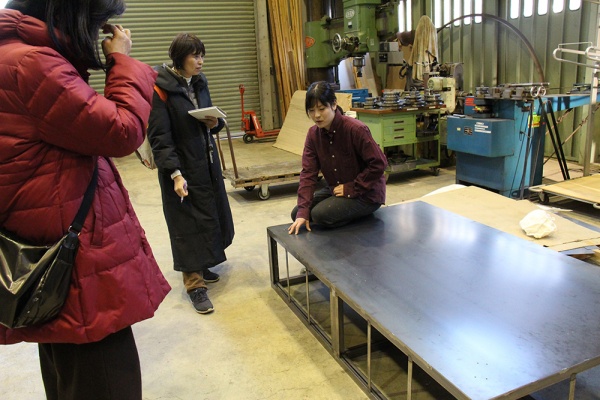

工房とお聞きしましたが、工場のような建屋に案内していただきました。ここにある設備で”家も建つ”そうです。

ーこちらで鋳物を作るんですね。

「はい。最初に粘土で蟻のレリーフを作り、その原型からシリコンの型(雌型)を作ります。次にワックスを流して雄型を作ってパキパキ割って板に張りつけます。その後、砂で鋳型をとってからアルミを流して、先ほど見てもらった鋳物を作ります。シリコンって金属だってご存知でした。私も後で知ったんですけど、金属なのにとても柔らかい側面がありますよね。鋳物も開けてみないと出来栄えが分からないこともあって、なかなか面白いです。」

ー台座もご自身で制作されたんですよね。

「そちらも見ていただきたいと思います。台座なので、図面だけ書いて発注しても良いのですが、私は自分で作りました。やはり作品を制作する過程で、手直しが必要な時もあるし、一度図面を書いてしまうとそのままでは使えないでしょ。何より、作りながら考えることができるのがいいんです。」

「こちらの台座にパネルを乗せます。展示場所がエントランスなので、座りながら待ち合わせ場所に使ってもらってもいいかもしれませんね。『え、そうなの?』と、こちらが思うような反応がでるのが楽しみですね。

ーこれまで制作の過程で難しく感じたことはありますか?

「…正直、難しく感じたこと、大変だと思ったことはないです。困難なことは楽しいことなので。昔から美術は好きで、小学校の夏休みの宿題も美術だけは計画通りに進んで、逆に日にちが余ってあれもこれもとさらに手を加え始めて、結局締め切りに間に合わないなんてことはありました。でも、それも、やはり楽しかったし。」

ー卒業後の計画はありますか?

「好きなことだけして生きてくことを考えています(笑)。一応、博士課程は受けています。設備や教員、友達のいるこの環境で、もっと色々なことを習得して世に出たいなと。」

ー本当に作ることが大好きなんですね。

「そうですね。作ることが好きな人の中には、こんな技術を使いたいので作品を作りたいという方もいると思いますが、私は作品として形にすることに関心があります。手段や方法は、その作品が作れればそれでいいという感じです。実は出来上がったものそのものに、それほど愛着があるわけでもないんです。展示が終了すれば、それはもう終わったことです。金属以外の素材に目が向くことも、ひょっとすると、いや、多分間違いなくあると思います。作りたいものや試してみたいことがめちゃくちゃ沢山あって、(博士課程の)3年でも全然足りないくらい。」

ー今日はありがとうございました。卒展で作品を観に行くのがとても楽しみです。

★インタビューを終えて

藤澤穂奈美さん(フジッピー)を、一言で表現するとしたら、自然体(ナチュラル)な人というのが最も相応しい気がします。作ることが大好き、生き物が大好き、何より不測の事態が大好き! 自分の意図通りには決してならない「自然」が大好きで、そこから何かを感じている「自然」な自分を形にして表してみたい、そんな印象を受けました。

作品について「説明」いただこうと質問を投げかけると、何度となく躊躇されていたのは、「説明」してしまうことで、作品と出会う人の感じてもらえる幅を制限してしまうことを恐れてのことではないかと思います。「教える」ことほどつまらないことはない。自分と異なる感覚、感性があること自体が「自然」であり、それを知ることが面白い。そんな風に思われているのではないかと勝手に想像しています。

「今日は、色々な感想がいただけてよかったです。不測の事態から、今日お話した内容とだいぶ異なる作品になっていたりしてもおかしくないですね(笑)。」

チャーミングで自然な笑顔とともに、最後にこちらの台詞で取手キャンパスから見送っていただきました。

取材|臼井清、上田紗智子、鈴木優子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|臼井清

2013年に、認知症の方やご家族向けの絵画鑑賞プログラムを体感する機会があり、アートの持つ魅力と可能性を強く実感しました。とびラーに応募したのも、もっとアートが知りたくなったからです。現在は、アートナビゲーター(美術検定1級)としての知見なども踏まえ、ビジネスパーソン向けのアートワークショップ、研修企画なども行っています。大好きな作家はターナー♪

2013年に、認知症の方やご家族向けの絵画鑑賞プログラムを体感する機会があり、アートの持つ魅力と可能性を強く実感しました。とびラーに応募したのも、もっとアートが知りたくなったからです。現在は、アートナビゲーター(美術検定1級)としての知見なども踏まえ、ビジネスパーソン向けのアートワークショップ、研修企画なども行っています。大好きな作家はターナー♪

第67回東京藝術大学 卒業・修了作品展 公式サイト

2019年1月28日(月)- 2月3日(日) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場|東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

2018.12.19

12月も後半に入った19日、藝大美術学部絵画棟7階で卒業制作を行なっている杖谷美彩さんを訪ねて行きます。アトリエのドアを開けると、ピンクのトップスにシルバーのボトムスの装いの杖谷さんが、にこやかに我々を迎え入れ、床に敷かれたカーペットの上に座るように促してくれました。

【卒業制作は三畳の空間】

杖谷さんのアトリエで最初に目が行ったのは、そこに置かれている、洋式の便器です。

ー デュシャンへのオマージュ? これは何ですか?

「それは卒業制作の“部屋”の中に置く便器です」

“部屋”が卒業制作の作品! テーブルの上にあった模型を、カーペットの上に持ってきて見せていただきます。それは小さな部屋とそこに連なる廊下のような構造物です。

「卒業制作は、この三畳くらいの部屋なんです。貧乏で、狭い部屋しかなくても、そこで楽しく生きていける方法を提案していく作品です。床の波型の模様は、以前の作品から発想を持ってきたのですが、ゴキブリホイホイのゴキブリを捕まえるネバネバした薬の模様を、人間サイズにしたものです。子供の頃から、ディズニーランドがすごく好きで、ディズニーランドには興味を持っているんですが、人がディズニーランドに行ってホイホイお金を使っちゃう感じが、人間版ゴキブリホイホイに近いと感じて、そんな作品を作ったことがあったんです。

実は、この部屋には、裏テーマもあるんです。それは死刑囚の独房というテーマです。それで便器も置こうと思っているんです。平成最後にオウム事件の死刑執行もあったので、そんな話も、あまり気づかれなくてよいのですが、要素として入れたら、面白くできるのではないかと考えているんです」

話の意外な展開にびっくりしている間にも、杖谷さんのお話はどんどん進んでいきます。

ー卒業制作はなぜインスタレーション作品にしたのでしょうか?

「今まで絵画作品を多く作ってきて、作品も溜まってきたのですが、どの絵も絵画として完結しているというより、インスタレーション的な面白さがあると感じていたんです。そこで、卒業制作は体験型のインスタレーションにすることにしました。体験の感覚を強くするために、大学や美術館の床とか天井が見えないようにインスタレーション全体が一つの部屋になっています。来場者が会場のドアを開けると、突然廊下があって、三畳の部屋に誘導される仕掛けです。

ちょっとしたテーマパークのように、脳味噌を一瞬だけ騙して、また夢から覚ますというような空間を作りたかったんです。そこで、『わっ、めちゃめちゃペインターだな』と感じるタッチは控えて、部屋のパースの中にさらにパースを描いて部屋を広く見せたり、見る場所によってはパースが狂っているように感じさせたり、平面としてテレビを描くことによって平面と立体の間の行ったり来たりを感じさせるようにしたりしているんです。

中にある赤く下地が描いてあるテレビには、お笑い番組でよくあるボタンを押すと人が落ちていくセットを描こうと思っています。それは死刑執行のボタンを押すという動作と同じなんです。死刑執行の方は3人で押すようですけど。だからどうっていうことはないんですけど、ちょっとドキッとして、日常で笑っていることに対して疑問を持つようなことがあっても良いかなと思っています」

― ディズニーランドから死刑囚の独房まで、扱うモチーフの幅がとても広いですね。

「今年の春頃には、卒業制作では宗教的な話を掘り下げた作品を作ろうかと思っていたんです。でも作品のテーマとして扱うにはまだ私自身がそのことに関して知識が浅すぎると感じたので、それはいつか作品にすることにして、今回はやめにしました。

今の関心は、自分が制限した三畳の空間で何かできるかとか、ディズニーランドにもあるような立体から突然平面になる境目を三畳の中に組み込むとか、そんなことができると面白いなと思っています。裏テーマとしては死刑囚の独房というのがあるんですが、初めは、狭い空間でも絵を使って豊かに暮らすことができるということが見えれば良いかなと思っています」

― 騙し絵の空間のようなところがディズニーランドと共通しているんですね。

「水槽の中の魚を、パソコンの中に移動することでヴァーチャルなペットになるとか、そんな入れ替えが起こる空間があったら面白いと思ったのが、この作品の発想の元になっています。

これは、本物のランプにハエを描いて、ちょっとしたインテリアにしたもの。インスタ映えのハエ。みんなが家にあるもので作れるような、軽いものです。卒展の展示は結構写真に撮られるので、出来るだけどこから撮られても良いようにしようなんていうことも考えています」

「今、入れようかどうしようか考えているのは、布団の花畑です。死ぬときは独りみたいなことを表現するために、家具屋さんで布団カバーを買ってきて、そこに花を描いて、花畑で寝ているように見せて、一人で死んでも花があるから怖くないみたいなものも作ったらどうかなと思っています。体験型で実際に寝てもらい、布団に触れてもらうんです。妹を連れてきて寝てもらいサクラになってもらうのも良いですね。

一見風景画、一見アニメ、一見何々みたいな、はじめよくわからなくても、聞けばちゃんと考えているんだなとわかるようなものを作りたいと思っています。大学に入ってから、逆側を突くようなのが好きなんだなって分かってきました。

天井には電気工事ができないためシーリングライトなどはつけられないのですが、そこをどうリアルに見せるかとか、コントラストをつけることで部屋を広く見せるとか、いろいろやってみたいと思っています。建築の授業も取って、綺麗な建築の話とかもいろいろ聞いたので、丁寧な作業をしていきたいと思っていて、裏側までちゃんとパネルを作るとか、枠組みにパッと留めるのではなくちゃんと組んだりとかしています」

ー 誘導する通路のところはどうなるんですか?

「住宅のモデルルームに誘導するような形式にするか、遊園地の入り口のようにするかは、まだ悩んでいるんですが、ここにちょっとした受付のような窓を作って、私が監視している人になって来場者に対応しようとしています。そこでは、死刑を免れるために首を鍛えた人がいるとかいう話を提供するとか、実際にマッチョな人が使うような首を鍛える道具をちょっと可愛くして置いてみるとか、来場者に、新たな引き出しを提供できれば良いかなと思っています。

来場者は、フード付きのパーカーを着てはダメとか、35cm以上の紐がついた服はダメとか、そういう制限を入れると体験型として面白くなるかなとも思っています。受付の所には、ディズニーランドにもあるような、こう言われたらこう応答するというマニュアルも用意するつもりです」

― 卒展の内覧展と東京都美術館での展示は同じものになるんですか?

「東京都美術館は、規定が厳しくて、この天井もつけられないようなので、イケアのショールームのような天井のない形にしようと思っています。部屋に誘導する動線も省略するバージョンになります」

― この作品の制作はいつ頃から始めたんですか?

「部屋を丸々使いたいというのは決めていたんですが、この形になったのは後期になってからです。そのきっかけは、今年友人四人とドイツの美術館に行った時に、荷物と上着を脱がなければ入れない部屋があったんです。その理由は中の展示を取られたくないからということで、特に外国人には厳しかったんです。そこで、このやり方はドキッとして面白いなと考えて、それを取り入れて今の形になったんです。

制作について相談するための先生との面談は、リクエスト制なんですけど、できるだけ色々な話を聞こうと思って、先生みんなに申し込んで色々な先生の意見を聞きました。そこでは、良いと思ったらすぐ採用し、それは違うと思ったら『それ合っていません』というストレートな形で話を伺いました。そんな中から、受付で紙の受け渡しをするというアイデアをもらったり、立体と平面の行き来をもっとやってみたら面白いんじゃないとかアドバイスをもらったりしました」

杖谷さんが、色々な方向にアンテナを張り、様々な意見を聴きながら、自ら面白いと思うものを探し、選びとって、この卒業制作に至った様子が分かってきました。

【自画像としての雑誌】

油画の卒業生は自画像を描くことも卒業制作の課題になっています。その話も伺いました。

「卒業の時に自画像を提出しなければいけないんですけど、自分の顔を描くことにすごく抵抗があって、『やらされている感』がすごくきつかったので、自分の絵の代わりに、雑誌を作って、それを自画像として提出することにしました。雑誌の表紙は私なんですけど、雑誌の中は今までに制作した作品に関する資料を、週刊誌の記事のように入れます。そこでは、第三者が紹介する形で、作家が、それは私なんですが、その絵を描いた理由とか、制作のエピソードとかを書きます。雑誌の中には、私のブランド『たにゃ』で作った指輪の広告も入れます」

「この雑誌は美術館に5冊納めます。卒業制作展では雑誌の売り買いまで成立させたいと思っています。そうすれば印刷代も賄えます。この雑誌は卒業制作の部屋にもポンと置いておこうと思っているので、『三畳で上手に暮らす』という特集も組んで中に入れようとしています。ゴキブリホイホイのマットの種明かしとか、読めば読むほど作品が面白くなるような資料を入れて、作品を見るときのヒント集にします」

ー 空間だけでなく雑誌も作品の一部として作るのですね。

「私の周りには美術には関係ない親戚とかが多くて、鹿児島に帰ると、桜島を描いてと言われるようなこともあります。そんなことも考えると、やはり作品は意味がわかって楽しいということもあるので、この雑誌にはそんな役割も期待しているんです」

ー どんな雑誌ができるか楽しみですね。

「実は、雑誌の文章で結構行き詰まってしまって、元々の入稿予定だった明日の入稿は無理なので、クリスマスの朝まで締め切りを延ばしているところなんです」

【これまでの作品】

そんな忙しい中、嫌な顔もせず付き合っていただいている杖谷さんに甘えて、杖谷さんのこれまでの作品をポートフォリオで見せていただきました。

「これは1年の時に制作した、国会の乱闘の様子を急激に冷えて固まった溶岩にみたてて絵画です。プレパラート型の名刺には作品が印刷されていてとなりに置いてある段ボール製の万華鏡で作品を覗き込むことができます」

「これは、ラーメンを人より先に食べ終わって、待っている間に、油をチョンチョンと繋げて世界時図を作った状態を、リトグラフにした作品。リトグラフとは、水と油の反発で描く手法と聞いて、リトグラフで水と油を描いてしまいました」

「このアニメの男の子のようなのは、3年生の進級展「蜃気楼」に出した作品。ツイッター上に、藝大生の作品を見てくれる人がいて、絵を見に来ては写真を撮ってツイッターに上げてくれるんですけど、いつも見たということしか書いてくれないので、その人に一番印象に残る作品を作ろうと思ってこの作品を作ったんです。その人は顔を出していない人だったので、その人を思わせるプロフィール画像を50号の大きさでアニメタッチで描いてみました。結局、その人と思われる人が展覧会に来てこの作品を買ってくれました。美大生や身内の人はクスッと笑える作品です」

「このキャラクターが並んでいる作品は、実際に池袋にある宝くじ売り場にあった看板から着想したもので、ミッキーのキャラを普通に使うのは著作権的にダメだけれど、ここまで変えればギリ、ミッキーじゃないんだというような、そういう図の使い方に興味を持って、そんなグレーゾーンを描いた作品です」

「地元の鹿児島に帰ると、駅前の小さな土地に数本の樹を植えてある場所があるんです。それは税金対策の果樹園だと聞いたので、それを作品にしました。この作品にはポートフォリオでは地図の果樹園記号がありますが、実際に絵にはそれは描いていないんです。ポートフォリオに入れるたびに、ポートフォリオに果樹園記号を描いています。「あっ果樹園だってさ」みたいな軽さが良いんです」

「こちらも、地元に帰ると見かける風景で、農地がソーラーパネルで覆われている作品です」

アトリエの隅に置いてあった、絵画作品も見せていただきました。

「これは、ジャポニズムといえば出てくる図像に、団扇や、以前問題になった団扇型ビラを散りばめた作品。ウチワ揉めみたいなダジャレも含めています」

「このピザは、SNOWアプリでピザを撮ったら、一枚だけ顔認証されて、顎が削られた状態を描いた作品」

「これは制作途中です。祖父が家の周りに除草剤を撒いてくれているところが宇宙飛行士みたいで格好いいなと思って描いていたんです。そうしたら、この地球の草を刈る姿を頭の髪を刈っているような感じに見せると面白いなと思って、草をふわっとした髪の毛のように見せるようにしようと思っています」

「こちらのは一年の時の作品で、その夏にボーッとテレビを見ていたら、私と同じくらいの歳の人が、赤い札を掲げて何かに反対してデモを行っている、それを見ながらこのタイミングで戦争に行くことになるんだろうかとか、芸術家になりたいのに何もできないのかとか、赤い紙がサッカーのレッドカードに似ているとか思いながら、これを作りました。絵の周りの額のようなところがテレビになっているのは、そのためです。実は遠目だと見えないんですけど、ここには政治家の名前の印鑑が押してあります。これがレッドカードではなく赤紙だと気付いた人は、腑に落ちてくれる、気付かない人は気付かずに過ぎて行く、それで良いと思っています」

アトリエに掛かっている絵も説明していただきました。

「真ん中に砂に埋まった人の足がありますけど、これは地元指宿の砂蒸し温泉と、生き埋めという殺人的要素を両方思わせるように描いてあります。後ろの窓には、Windowsのロゴが描いてあります。右側は部屋の床と繋がるような相撲の土俵になっています。昔はテレビをつけるといつもお相撲が流れていたんですが、それはずっと小さなテレビだったんで、ここでは部屋のパースと繋がるリアルな状態にしてみました。この作品は自画像の雑誌の中に入れようとして描いたものなんですけど、それにしては結構大きいし、ここにあるだけで日の目を浴びないのはかわいそうだと思って、公募展に応募したところ、一次選考が通ったので、これから仕上げないといけないんです」

夏の藝祭に展示した絵についても説明していただきました。

密集して建っている家に囲まれた空き地の中に、椅子やテレビが置いてあり、親子と思われる4人が椅子に寝っ転がったりして生活している様子が描かれています。ずっと画面の上を見ると、絵の端の黒いボーダーの中をミサイルが飛んでいます。

「この130号の作品は藝祭に展示した絵で、《みさ、居る?》というタイトルなんですが、それは『ミサイル』と掛けているんです。展示した時には、消失点を思い切り下に持ってきて、画面をガッと上にあげ、4mくらいの上のミサイルに気付く人は気付くというような展示をしました。

家が密集しているために、お互い見えないように家に窓がないというようなところも、面白いと思っています。地方だと車で10分くらいの人とも繋がりがあるのに、東京だと逆に隣に座った人を一番警戒するというようなところがあります。東京だとホームレスがいても見て見ぬ振りをしますが、もしこの空き地に自分の家族がショーウィンドウの中にいるように暮らしていたら、みんなヤバッとか言って見ないふりをするんだろうな、みたいなことを絵にしたんです。

これは、FACE展に応募して通ったので、また違う場所で違う展示の仕方をされたら面白いだろうなと思っています」

杖谷さんの軽やかで、毒もある発想は、留まるところを知らないようです。

「鶏肉に水を注射してかさ増しするという話を最近聞きましたが、そういう話を聞いて怒るんではなく、水で増えるんだったらお得だよねと思って、共感して作品を作ったり、領収書を作ってお金をだまし取る事件でも、領収書でお金入ってくるんだったら欲しい、わかる、みたいなところからスタートして、誰も責めてないよというようなスタンスでいきたい、ということはありますね。

自分と関係ないことに関しても、近いものと擦り合わせて、この関係は似ているなとか合わせてみます。逆に、自分を見てみようというようなところはあまりなくて、私がこういうものが好きとかは、あまり作品から出したくないと思っています。いつでも公平な位置にいたいというような拘りはあります。『みんなこう思っていない?』というような立ち位置で、やれると良いなと思っています」

杖谷さんの、重い社会的課題に対しても、ユーモアを持って接していく姿が、この作品の軽やかさにつながっているんだなと分かってきました。

【藝大への進学の動機】

― 東京藝大への進学の動機を聞かせていただけますか?

「鹿児島出身なんですけど、小学校2年生の時に、絵を描いて入選したらディズニーランドに行けるという企画があったんで、それからずっと中学校まで、絵を描いていました。そうしているうちに画力もついてきたので、どうせなら一番のところでというミーハー心で藝大を目指しました。

藝大受験前に会田誠さんの展示があり、家族で見に行った所、本人がいらしたので「藝大を目指してます」と言ったら、『あんな所に行かなくて良いよ』と冗談半分だと思いますが、親の前で言われ、みんなに心配されてしまったなんていうこともありました。でも入学できて良かったと思っています」

【パネル組み立て中のアトリエへ移動】

パネルが組み立てられている別のアトリエへ連れて行ってもらいました。そこには三畳の空間がパネルで作られ、木の匂いがします。ゴキブリホイホイ型波模様の材料も傍にあります。

「このアトリエを『使わないから使っていいよ』と言ってくれた友人がいたので、この場所を貸してもらっています。作品のパネルは、1週間くらいでできると思っていたんですが、もう4週間かかっていて、天井のパネルはできたんですが、床がまだという感じで、肉体労働が続いていて大変です。でも今は新築の部屋をもらったような気分で、今までのなかでは一番アクティブに動きながら制作しています。

天井のこの辺には、監視カメラの絵を描こうと思っています。偽物カメラでも犯罪が減るというようなそんなことを考えています」

「電子レンジが欲しいんですけど、それもないので、一年生の時に描きかけた電子レンジを持ってきました。複製絵画みたいな感じで、クッキーのモナリザや、アラザンの耳飾の少女も作って、雑誌の中に入れるんで、電子レンジはその背景になります。1月13日の内覧展までに作り終わらないといけないんですが、学校も休みに入るので、あと作れる日は実質8日くらいしかないんです。その間に雑誌も作らなければいけないし、作品を展示会場で組み立てるお手伝いをお願いしている方もいるので、そのための謝礼金をまかなうためにバイトも入れてしまっていて、大変で、頭もゴチャゴチャになってきているんです」

― 1月13日から14日の二日間、絵画等の6階、7階で内覧展を行うのですね。

「そうです。ここで組み立てたものは、一度バラしてまた組み立てます。卒展の都美術館バージョンとは、また違った形になっているので、ぜひこちらも観に来て下さい」

【今後の計画】

― 卒業した後はどうされる予定ですか?

「大学院に申し込んであります。絵に対して何か言ってくださるより、距離を持って色々言ってくださる先生のところに、行ければ良いなと思っています。

将来は、海外に住んで、海外からだと日本がどう見えるかをみたいし、紛争のある地域で展示すると、どのような制約があり、どのような表現ができるのかも、そんなことも考えられると面白いと思っています。」

杖谷さんの、軽やかに縦横無尽に飛び回るようなお話を伺い、卒業制作がどのように完成するのか、ぜひ見届けたいという思いが強くなってきました。杖谷さんの、クスッと笑えて、毒もちょっとあって、そして考えさせられる作品、またそれだけでなく、平面と立体の間を行ったり来たりする造形的にも興味深い作品。楽しみです。卒業制作のパネル作り、雑誌の入稿、それにバイトと、本当に忙しいなか、インタビューを受けていただいて、ありがとうございました。

取材:鈴木重保、東濃誠、陸嬋、上田紗智子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:鈴木重保

第67回東京藝術大学 卒業・修了作品展 公式サイト

2019年1月28日(月)- 2月3日(日) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場|東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

2018.12.18

12月中旬のある日、寒空のもと藝大を訪れました。

今回お話を伺うデザイン科4年生の渡邉菜見子さんは、屋外で作品を制作中とのこと。

どんな方なのか、どんな作品なのか。期待を膨らませつつ総合工房棟へ向かいます。

ー作品について教えてください。木でできた小部屋のように見えますが・・・。

「インスタレーション作品で、通路のような細長い部屋を通り抜けながら鑑賞してもらいます。タイトルは『PPW』。Phenomenon(現象)PassWay(通路)の頭文字をとっています。」

ーさっそく、作品の中にお邪魔します。

通路の内部は真っ黒に塗られ、外観からは想像もつかない光景が広がっていました。天井に張り巡らされた透明なチューブが白い光に浮かびあがり、幻想的な印象を与えます。クラゲ、深海、水族館・・・。いろいろなイメージがわき、不思議な気分になってきました。

「この作品を設置する場所は、構内にある『森の中の通り道』のような場所です。木々の中に真っ白な箱が建っていて、中に入ると真っ暗。そんな異空間的な感じを出せれば、と。」

ー作品内部に関しては、どんな意味が込められているのですか?

「頭上のチューブにはゼリーと泡が詰まっています。それらをランダムに点滅する光で照らし、暗闇の中に浮かびあがらせます。チューブが人の感情だとして、それらが見え隠れする。人間みんな、実は何を考えているのかわからない、そんな不気味な感じを表現できればと思いました。箱の中に入ると、同じ空間内にいる他者が見えたり見えなくなったり、その人の本質が見えたり見えなくなったり、そんなイメージです。作品を見てくれる人には、好きなように色々なことを感じ、想像してもらえればと思います。」

ー照明にこだわりがあるようですが、音響などはつけないのでしょうか。

「音はつけない予定ですね。入った人に自由に想像を膨らませてもらいたいので、あえて無音にしています。」

ー制作について伺いたいと思います。この独特なチューブは、どのように制作しているのですか?

「ゼラチンを砕いてからお湯でふやかし、チューブに口で吸い込んでいます。チューブの全長は300メートルくらいです。」

ーすべて息で吸い込んだら疲れますよね。掃除機などを使うわけにはいかないのでしょうか。

「機械は微調整ができないんです。口で吸うと泡の感じがうまく出るので頑張っています。切り口で口内炎だらけになりますが(笑)。室内の気温だとドロドロに溶けて液体状になってしまうので、ゼラチンをふやかしてチューブに吸い込んだらすぐ外に出して冷やしてます。冬の今しかできない展示ですね。」

ーいつ頃から制作に着手されましたか。

「木を買い揃えて実際に作業を始めたのは、2週間前からです。紙で模型を作った後、この1/3サイズの試作を作り始めました。本番では、この試作をバラして現場で再構成する事になっていて、あちらに見える森の中に、全長6mくらいの通路を設置します。セッティングが完了するその日まで、自分でも完成した状態を見られません。」

ーそれだけの大きさのものを組み立てるのは大変そうですね。

「3日もあれば組み立てられます。むしろ壁などを作る方が、時間がかかりますね。チューブをはめるための穴も、ジャストサイズのものを一つ一つ開けています。」

ー当初から、この構想で制作を進めていたのですか。

「ベースが通路ということと、透明の素材を使おうという方向性は変わっていません。ただ、具体的な作品内容は当初の予定から5回くらい変遷しています。以前から、樹脂の中にガラスを閉じ込めてそれに光をあてる作品を作っていたので、初めはそれを通路内に展示しようと考えていました。ただ、それでは通路に対してサイズ感が合わず、作品全体としてのスケールも小さくなってしまうなと思って。次に、樹脂で椅子や机を作って通路の中に設置しようと思ったのですが、材料費が300万円くらいかかることが分かってやめました(笑)。そのあと、チューブを買ってみて中にものを入れたら、あ、綺麗、と。これに光を当てたら、泡がキラキラして夜の水中みたいなイメージでになるんじゃないかと思いついて、この展示になりました。たまたま行き着いた感じです。」

「アイデアにしても素材にしても、いい方を拾って、そちらに転がっていくように進めていきました。固定してしまうと、発展しないと思っていて。講評が先月末にあったのですが、箱だけその時のものを残して、内容は変わっています。教授にも言わずに勝手にコロコロ変えちゃって。今この作品を制作していることを知っている教授も多分いませんし、この状態から今後さらに変わるかもしれません(笑)。設置場所も、当初とは違うところになりました。」

ー藝大に入るまでのことを聞かせてください。

「中学生の頃は美容師になりたかったんです。でも、美大卒でグラフィック・サイン系の仕事をしている両親からは、中卒で美容師の専門学校に行くのではなく、高校に行きなさいと言われました。」

ーご両親がともに芸術の道を歩んでいらっしゃる。渡邉さんはサラブレットだったのですね。

「中学までは、反抗心から『絵は好きじゃない!』と言ったりしていたのですが(笑)。両親は、私がこっそり絵を描いたりしていることを知っていたんですね。勉強か美術か選択するように言われた時は、迷わず美術を選びました。そうして美術系の高校に入ってから、知り合いのヘアメイクアップアーティストの方に進路相談をしたところ、美大で引き出しを増やしてからでも遅くないよと言われて。行くならトップを目指そうかなと思い、藝大だけを受験しました。」

ー藝大ではどんな作品を制作してこられたのですか?

「飽き性というか、いろいろなところに手を出す性質で。デザイン科は自由に色々できると聞いて入ったので、最初からやることを絞らずに制作していましたね。はじめは服飾やテキスタイル、ヘアメイクをやっていました。建築物も好きだったので、木組みで椅子を作ったりしているうちに、次第に空間や光に関心を持つようになって。そこからは、透明の素材を使うことが多かったです。樹脂とか、ゼリーとか、ガラスとか。それらと光を使った作品を制作してきました。現象系と言いますか。」

ー「透明」「現象」がキーワードですか。詳しく教えてください。

「もともと木漏れ日や、水面に光が反射して揺れている様子などの自然現象に関心があり、それを作品化しようとしています。透明だけれど、光をあてるとプリズムになる。そういう想像がつかないような現象が面白いなと思っています。写真を撮ったりして記録するわけではないのですが、ふと思い出してあれ良かったな、と思えば作品にしたり。人工的な輝き、例えばジュエリーなどの作られたキラキラはあんまり好きではないです。自然界の光を再現したいというのに近いかもしれません。卒業制作でも、時間で太陽の落ち方が違うとか、そういう現象を扱った作品を制作したかったのですが、展示期間中に曇ってしまうと困るので、そのアイデアは採用しませんでした。ずっと思っているのは、生活の中で余裕がなければ気づかないような”現象の面白さ”に目を向ける人が増えればいいなということです。今回の作品でも、鑑賞者の方に気付いてもらえれば嬉しいです。」

ー作品を通し、普段見過ごしてしまいがちな現象の美しさへと鑑賞者の視点を導くねらいがあるのですね。参考にしているアーティストなどはいますか?

「プロダクトデザイナーの倉俣史朗さんは、アクリルの使い方などが好きでよく見ています。

あと、参考にしているという訳ではないのですが、光や透明を扱っているアーティストの吉岡徳仁さんには勝ちたいな、と思ってやっています(笑)。建築では、隈研吾さん。いろいろな素材を使っていて面白いなと思って。基本的に参考にするものは、あまり近いものを見ないようにしています。そちらに引っ張られてしまうので。建築やプロダクトなど、遠めの所から拾ってくることが多いです。」

ー他にインスピレーション源やリフレッシュ方法はありますか。

「一つのところに居座れなくて、常に動いたり遊んだりしていますね。暇な日も、家にいられないんです。ドライブしたり、銭湯に行ったり。」

ー卒制を制作中の現在はどんな生活を送っていますか?

「屋外は寒くなってきたので、大学では7時~8時くらいまで木を組むような大型の作業をしています。その他、チューブ制作などの作業は、三河島にあるアトリエで行っています。アトリエ近くは下町で銭湯もあり楽しいです。」

ー今後の制作や、卒業後の進路について教えてください。

「照明のデザイン事務所に就職が決まっています。最終的にはショーなどの舞台美術を手掛けたいですね。働きながら、作品も作り続けたいです。透明なものへの興味は変わらないと思いますが、いろいろな素材を触っていきたいです。」

作品を通して、生活の中で見過ごしてしまうような現象のうつくしさを発信する、その姿はまさに「光と自然現象の伝道師」。

様々な方向に興味をひろげ、柔軟にアイデアを発展させてゆく姿勢にも魅力を感じました。現象への飽くなき探究心が生んだこの作品が、最後にはどのように仕上がるのか。卒展当日を楽しみに待ちたいと思います。

取材|⽯井萌愛、⻄牟⽥道⼦、萩⽥裕⼆(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|⽯井萌愛

第67回東京藝術大学 卒業・修了作品展 公式サイト

2019年1月28日(月)- 2月3日(日) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場|東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

2018.12.16

日時 2018年12月16日(日)

①午前:11:00~11:30 ②午後:14:00~14:30

会場 東京都美術館 ギャラリー A・C

東京都美術館で開催された「見る、知る、感じる──現代の書」。

2017年より開始された現在公募展で活躍している作家を紹介する「上野アーティストプロジェクト」シリーズの第二弾です。

2018年度は書の公募団体に所属する6名の作家による作品が「見る・知る・感じる」といった鑑賞者の目線を意識したテーマのもとで紹介され、日ごろから書に親しんでいる方だけではなく、初めて書の作品世界に触れる方も楽しめる展示となりました。

この展覧会場で開催された、とびラーによるプログラム「はなしてみま書!」。

このプログラムでは、展示室で出会った人々が少人数のグループに分かれて、作品を見て気がついたことや感じたことなどを、お互いに言葉を交わし合いながら一緒に鑑賞していきます。

今回の「はなしてみま書!」には午前と午後 合わせて約32名の方にご参加いただきました。

このプログラムには事前申し込みの必要はなく、ほとんどの方が、配布したチラシや当日のとびラーからの呼びかけがきっかけとなり参加してみたとのこと。

なかにはプログラムの途中で輪の中へふらっと立ち寄ってくださった方もいらっしゃいました。

集まった参加者は3つのグループに分かれ、それぞれ2、3作品を鑑賞しました。

まずはそれぞれでひとつの作品を少し鑑賞してみます。

近づいたり離れたり。いろいろな角度からじっと見つめてみると思いがけぬ発見があることも。

そのあと再びグループで集まり、全員で作品を見ていきます。

とびラーが、

「どう感じましたか?」と問いかけると、

「ここが…」と、気になったところを指差して、線の形や墨の色、文字の意味など、色々な意見が参加者から語られます。

こちらは各グループが鑑賞している様子です。

「動物みたいにみえる!」

「ここにこんな文字が…」

初めて出会った人どうし、最初はすこし緊張していた空気がだんだんほぐれ、様々な発見が生まれていきます。

ほかの人の言葉を聞いて頷いたり、自分の考えたことを話してみたり。

そうしているうちに作品だけでなく、おのずとお互いの考え方や価値観まで浮かび上がってくるものです。

プログラムの終わる頃には、初めて出会った人どうしのグループにも一体感が生まれていました。

「書の作品ってどう見ればいいんだろう」そう考えたことはありませんか?

私自身、書に関する経験や知識は決して多くはなく、実のところ戸惑ってしまうことも少なくはありませんでした。

しかし、とびラーとしていろいろな人たちとこの展示室で作品を前に言葉を交わしていくうちに、書を「見て、知って、感じ」ながら楽しめるようになっていったような気がします。

これは、美術館という場で作品を見ることの醍醐味のひとつとも言えるのではないでしょうか。

自分ひとりで作品と向き合っている時には気がつかなかったことを人と言葉を交わすことでともに発見していく。

こういった作品の楽しみ方を、来館者のみなさんに知ってもらえる機会になったのではないかと思います。

執筆:久光 真央(アート・コミュニケータ「とびラー」)

ミュージアムが素敵な出会いの場となりますように。

2018.12.16

2018年11月から2019年1月にかけて東京都美術館で開催された「見る、知る、感じるー現代の書」。この展覧会に合わせて、缶バッジ作りのワークショップ「墨のオリジナル缶バッジを作ろう!」を実施しました。

このプログラムは、書に関心をもっていただくきっかけとして、どなたでも墨のおもしろさ、美しさを体験できる、書をモチーフにオリジナル缶バッジを作るワークショップです。

当日は、真冬の寒さでしたが、日曜日で来館者も多く、館内は賑わっていました。このワークショップについて、とびラーがロビー階でご案内したり、「現代の書」展会場出入口や「ムンク」展会場出口でチラシをお渡ししたり、お声がけをして、ワークショップ会場であるアートスタディルームへご案内をしました。

多くの方に書をモチーフにした缶バッジ作りに興味をもっていただき、160名の方が参加してくださいました。

当日の様子をご報告します。

〈墨実験コーナー〉

受付後、墨で汚れないために雨がっぱを着ていただき、「墨実験コーナー」へご案内します。4つのテーブルの上には、90㎝×180㎝の障子紙が置いてあります。いったい何が始まるのでしょう。

ここでは、筆の代わりに縄、木の枝、段ボール、ヘチマ、特製大筆などを使います。たまたま同じテーブルになったメンバーで、この大きな紙に、文字でも絵でもなく思いのままに自由に描いていきます。初めはおそるおそる手を動かしていた人も、次第に身体を大きく使って描いています。

さまざまな道具や墨の濃淡で偶然できる線や点、にじみやかすれが大きな紙にどんどん広がり、重なっていきます。

汚れ防止の雨がっぱが、実験室での白衣のようで、まさに「墨の実験室」になっていました。大人も子どもも笑顔で楽しんでくれました。

〈大きな作品から小さな缶バッジに〉

一人一人の線や点が、同じ紙の上で手を動かした人のものと重なり合って、大きな墨アート作品が誕生しました。この作品を、天井から下げたバーに吊るして鑑賞します。吊り下げることで、墨が流れたりにじんだりして、また変化していきます。

「おぉ!」という歓声や、「わぁ、素敵!」「これはアートですね!」という声があがり、皆さん、予想以上の作品に驚いていました。写真を撮る方も多くいらっしゃいました。

この大きな墨アート作品から、どの部分を自分の缶バッジにしたいかを、特製スコープで探していきます。グループでの大きな作品から、個人の小さな作品に切り取る瞬間です。大人も子どもも真剣にスコープを動かして、お気に入りの「ここ!」というポイントを探していました。

選んだ所を少し大きめにカットして、いよいよ缶バッジに仕立てます。

とびラーが缶バッジマシーンにセットする時、「ここを上にして下さい。」「もう少し余白を出して。」など、お一人お一人が愛着をもってくださることを感じました。

出来上がった缶バッジを手にされた時は、皆さん笑顔で、満足感や喜びが伝わってきました。家族や友人同士で見せ合ったり、私達とびラーに「できました!」と嬉しそうに見せて下さったり、早速セーターやジャケットに着けて下さる方も多かったです。

160人の「世界に一つの墨の缶バッジ」ができました。

〈感想コメントより〉

参加者より、感想コメントもたくさん寄せていただきました。ここにいくつか紹介させていただきます。

・大きな紙に色々な道具を使って書くワクワク感と、偶然にできる缶バッジが、本当に楽しいワークショップでした!

・あえて大きな紙に描いてから小さく切るのが楽しかったです。大切にします。

・墨色の美しさ、白の美しさをあらためて感じました。

・「筆がない」という発想に驚きました!ここで初めて出会った人とチームで大きな作品を作れるという点も楽しかったです!

・墨の香りにいやされました。自分でも思ってもみなかった線と色で楽しかったです。

・書道は苦手です。でも、墨のワークショップは楽しかったです。缶バッジもGetできて、ありがとうございました。

・入った時に、すう~っと墨の香りがただよってきて、最初はどんなのができるかなとワクワクした。缶バッジ用の機械も見られて良かった。楽しかった。

・頭ではなく「手に任せる」。しかも何人かで一枚の大きな紙を使うワークショップは、とても新鮮な体験でした。楽しかったです、ありがとうございました。

〈終わりに〉

参加された方は、グループでの墨実験コーナーから、個人の缶バッジ作りの流れのなかで、墨の多様さ、おもしろさ、余白の美しさを感じてくださっていました。

皆さまの表情も、身体を動かして描きながら、生き生きと変化していき、最後に缶バッジを手にされた時には、満足そうな笑顔でした。

大人も子どもも、書になじみのない方にも、書を嗜む方にも楽しんでいただけたこと、たくさんの笑顔に出会えたことは、私達とびラーにとっても喜びでした。

また、当日は「現代の書」展示室で、とびラーによる「はなしてみま書!」という鑑賞プログラムも同時開催していて、鑑賞からワークショップへ、あるいはワークショップから鑑賞へというながれができたことも嬉しいことでした。

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました。

執筆:関恵子 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

2018.12.16

12月15日、1年も残すところもあと半月になった土曜日は、1月並みの寒さでした。それでも上野公園の美術館や博物館、動物園には開園前から並んでいる人が。なかでも特に行列していたのが東京都美術館、エドヴァルド・ムンクの有名な作品《叫び》が展示されている「ムンク展ー共鳴する魂の叫び」。そんな東京都美術館ではこの日、今年度2回目の「あいうえのスペシャル」が行われました。1日の様子をお伝えします。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2018.12.14

師走の取手校地。風が冷たい。実質あと4週間、卒展に向けての制作に取り組んでいる藝大生平井亨季(ひらいこうき)さんへのインタビューに向かいました。入口で迎えてくれた平井さんと「4年部屋」のアトリエのある階まで上がり、インタビューを開始しました。

―先端芸術表現科にはいるまでの道のりを教えてください。

「小さい頃から絵がすきで、マンガを描く人になりたいと思っていました。物語をつくること、アニメーションを描くことも好きでした。幼いころはおしゃべりな子でしたが、中学になると、社交性は薄れていきました。高2のころから美術系に行きたいと思うようになり、地元広島の呉の画塾に通いました。そこで、先端芸術表現科(以下:先端)に入学した先輩のポートフォリオを見つけ、それまでは『人に言えることではない』と思ってきた自分の考えを、作品にしている人がいる!ということを知りました。自分は絵だけ描きたいのではないことに気付かされ、先端には考えていることを表現する場がある、と思いました。」

ー高校生のころ考えていたことって何でしょうか?

「祖父母、母、兄が二人の6人家族だったのですが、小学校を卒業するくらいに祖父が亡くなり、そのころから祖母の認知症が始まったように思います。今まで人格者だったおばあちゃんが、人に理不尽なことを言ったりと、『私』という個人が醜く崩れていくのを中学、高校のときに体験しました。特に亡くなる前の3年間は兄が独立していたので、母と私だけで受け止めなければなりませんでした。確かだと思っていたことや勉強して知識を蓄えたり、約束事を重ねて一人の人間として出来上がっていくことが揺らぎ、醜い形で壊れていってしまうことを考えたのです。この時、もう一度世界を再構築する必要に迫られていたのだと思います。

画塾で先輩に出会ったことで先端を受験したいと思うようになり、高3の夏、東京にいた兄に間借りさせてもらって予備校に通いました。」

―大学に入って一番影響を受けたことは何ですか?

「大学に入ってみると、絵を描く人はすでにデッサンの技術を持っていたし、皆がそれぞれ表現方法をもっていました。私は中学は野球部、高校は山岳部と軽音楽部をやっていて、つくって見せることに慣れてはいませんでしたが、藝大は、制作しながら自分に馴染む表現方法を身につけていくことのできる場だと思います。

また違和感もありました。つくっては捨てていことで何か消費されていくような、短い時間の講評での評価によって既にある価値観に自分が留まってしまっているような、そんな感覚を覚えました。卒業制作もそうですが、私が感じるそうした違和感と折り合いをつけながら、制作をしてきました。」

―作品集をみました。最近は、知らない人や街から感じる謎の郷愁をテーマとしていますね。

「謎の郷愁とは、知らない人とか街に会ったときに、なぜかわからないけどなつかしいと思う感じです。みんながいろんなところに経験として持っているものがあって、それに繋がっていく感覚です。その感覚を探りながら作品をつくっています。」

―ある作品の文章では、「当たり前にある感覚を揺るがしたい」とも書かれていますね。

「世界は形がはっきりとせず、ゆらゆらとしていると考えています。作品を制作するときには、暗黙のうちに固まっているものを思い直したり、当たり前に疑いなくやってしまうと流れてしまうことや、普通の生活の中では捉えきれないものを、スローモーションカメラのようにゆっくり眺めたりしています。ぴったり合わさってつくられた調和した世界と、その後ろに重なって、サラサラと流れるつかみどころのない世界の存在にリアイティを感じます。そのリアリティを表現したいと考えています。」

「この感覚に気づいた経験を話しますね。大学3年生のゴールデンウィークに帰省したときのことです。実家は怪我や病気をしている犬や猫は連れて帰ってもいい家でした。子猫を拾ったとき、電車では連れて帰れないので母に自動車で迎えにきてもらったこともありました。昨年帰省した時、小1から飼っていた4匹のうち1の犬が私を待っていたかのように亡くなりました。でも涙が出ず、なぜ悲しい気持ちにならないのか、庭に埋める前に日だまりに置いて、これでいいのか、楽しかったのだろうか、幸せだったのか、と自問していました。と、そのとき、いつもうちにご飯を食べに来る野良猫がデッキの柵に乗っていつものようにアクビをし、ご飯を食べ、ノビをして、いつものように帰っていくのを見て、はっとしました。死んだものと自分だけでグルグルと回っていた世界が、猫のアクビによって途切れたのを感じました。

私に無関心な世界があることで、私がその世界に救われることに気付かされました。このとき、自分にとっての猫のアクビのような作品を制作したいと思ったのです。」

―作品をつくることは、平井さんにとってどういうことなのでしょう?

「先端のPRIZE展では屋外で制作したのですが、自然と応答し、偶然性を取り込みながら変化していく作品をつくりました。不確定な要素や予期しなかったことが起きたとき、物語を自分の中につくって受け入れていくのは、私が信じている人間の力であり、生活も制作も同じだと感じます。私の世界は、作品をつくる度に更新されていくので、作品をつくることはその時点での定点観測地点をつくっていることなのかもしれません。また展示は、自分が考えていることがどれだけ他者に響くのか、可能性を観測する場所としての定点観測地点なのだと思います。」

―卒業制作について教えてください。

「素材はパネルを貼るとき台にしたり作品を載せる台にしたりする垂木です。作品を補助する裏方の素材なので、他の学生が作品をつくればそれだけ、どんどんゴミ捨場に溜まっていくような素材です。そして、裏方だからこそ自在に形を変えていける素材でもあります。捨てるはずの垂木を生かすことで、輪廻のように記憶をつなげたり、先程の話につなげれば、崩れたものを再構築したり、今まで考えてきたことを表現できるのではないか、と気が付きました。」

「10月の事前審査のときは展示空間に合わせ5m×9mの大きさとしましたが、東京都美術館(以下:都美)で展示することになる卒展では、5m×5m×高さ3mのスペースの中に展示します。少し小さくなりますが、その空間の中に大きさを感じさせないように落とし込みたいと考えています。」

―大きな立体作品による表現ですね。都美での展示楽しみです。

「仏像の立体曼荼羅のようにその人に影響を与える空間をつくりたいと思いました。中を人が通っていけるようになっていて、3次元に体験を足した3.5次元を目指します(笑)。

場所と作品の関係に興味があります。美術館だけではなく、公民館とか図書館、屋外、外光がはいらないスペース、夜など、場所や状況に応じて作品を捉えるようにしています。都美でもそれは同じです。以前につくった『流木をつくること』という作品では、場所によって作品がどのように変化するのか、写真を撮影しました。」

―卒業作品のタイトルを教えてください。

「『島にうめられた本の骨』としました。記憶って断片的なものを極大化したり、穴があいていたりして島のように浮かんでいて、必要なときにそれらをつなげてストーリーをつくっているのでは、と考えています。私が育った瀬戸内の海。そこに浮かぶ島々はそれぞれ別々の記憶を持ち、それらを航路でつないで人間が移動する光景を重ねて作品を制作します。社会の大きなストーリーを語るのではなく、一人ひとりがもつ小さなストーリーや歴史を星座のようにつなげていけたらと考えています。」

―「本」そして「骨」は何を示しているのでしょうか?

「昔の羊皮紙は貴重なものだったので、一度書いた面を削って再利用したそうです。よく見ると削る前の文字が痕跡として残っています。島の多層する物語の痕跡が同時に存在できるモチーフとして本を構想しています。

骨はいまそこにいないものを想像する言葉として使っています。実家の庭には、たくさんの動物たちの骨が群島のように埋まり、見えない彼らを想起させます。垂木で星座のようにそれらをつないだりして世界を構築します。また作品の一部を持ち帰っていただくことで、作品の世界を広げられないかと考えています。」

「モチーフに限らず、すべての物事を等価に扱いたいという気持ちがあります。みんながいろんなところで経験した世界があり、普段は気づかないけどそこには様々な相似形があるに違いないと思います。何かを失った時の悲しさも同じです。それらは優劣がなく対等等価に存在しています。その一つを作品で描写したいと考えています。作品が要請してくるものを僕がつくる、という感覚があるので、作品と私も対等の世界、等価の世界にいるのだと思います。」

―お話を伺っていると、制作のプロセスも作品と感じます。

「アーティストの川俣正さんが耕した土壌、先端芸術宣言やワーク・イン・プログレス(*)は、今ここで学ぶ私たちに影響を与えています。一つの作品が制作過程でいろんな形になると面白いですね。ドローイングから想起するものも、そこに行かなければ体験できないようなサイト・スペシフィックな体験も、そしてそれを美術館に持ち込む時に起こることも作品だし、経年劣化したり、作品がなくなって痕跡や思想として残ることも作品であると考えています。文章や写真や映像という形も作品の付属物ではなく等価であると考えていて、2度も3度も美味しい作品がいいと思っています。」

―卒業後の進路は?

「大学院に進みたいと思い映像研究科を受験しました。研究室見学で私が考える『本』の話を桂英史教授としていたとき、作家の作品は閉じられたものではなく、社会につながり影響を及ぼしていると話されました。私は、制作について、作家の個性を表現するというより、みんながいろんなところで経験としてもっている世界を表現したいと考えているので、先生の言葉に引かれました。映像作家という職業を目指すと決めたわけではなく、外に開かれた状態で集中して考え制作する場所として映像研究科を選びました。」

―先端にいてなぜ映像を選んだのですか?

「見えないから面白いというのもあるし、日本で生活していて感じる違和感の表現の振り幅を増やすため、自分の方を変えていきたいと感じています。できるだけ海に近い方にいきたい、というのもありますね(笑)。」

インタビューを終えて

「おしゃべりで、世界が面白かった幼い頃の自分に、今は戻ってきています」と言う平井さん。2時間にわたってたくさんお話してくださいました。平井さんが表現したい世界は、作家の個の表現ではなく、共感の根源、平井さんの言葉を借りると、「みんながいろんなところに経験として持っているもの」を表現することに向かっているようです。感性は子供のように外に開かれ、自分に入ってくるものを、制作することで折り合いをつけながら深く受け入れていく姿。シャープな目は、ものごとをスローモーションカメラのようにゆっくりと眺めながらも、調和の後ろをサラサラと流れる世界に目を向けているようでした。流れ行くものたちが、どこから来たのかを言葉にし、それらは宇宙空間の星のように等価に平井さんの世界に浮かんでいるのではないでしょうか。

平井さんの言葉を受け取りながら、自分もそこに手が届きそうな、そんな感覚を覚えました。このインタビューを通じ、一気に平井さんのファンとなってしまった取材メンバーたちも、自分と重ねてそれぞれの「島にうめられた本の骨」をイメージしたのではないでしょうか。

平井さんの世界を表現する大きな定点観測地点の一つになる卒業作品。卒展で体感できることを楽しみに、応援しています!

そして今後の進路である映像研究科では、どのようにその世界が更新され、作品になるのでしょうか。これからの変化にも期待です。

(*)川俣正が自らの作品を言葉にしたもの。「工事中」の意味。

取材|鈴木康裕、西原香、東濃誠、宮本ひとみ(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|東濃誠

稼ぐ仕事(都市開発系)3日、NPO活動2日、とびラー1日、調整日1日という感じの1週間です。若いアーティストの旬を切り取る藝大生インタビューは、とびラー冥利に尽きますね。

第67回東京藝術大学 卒業・修了作品展 公式サイト

2019年1月28日(月)- 2月3日(日) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場|東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

2018.12.12

12月12日、藝大取手キャンパスへ、グローバルアートプラクティス専攻(以下、GAP専攻)・修士2年生のMonica Enriquez Castillo (モニカ・エンリケズ・カスティリョ)さんに、お会いするために出かけました。

インタビューの前に、私たちはモニカさんのWebサイトやGAP専攻のコンセプト・ムービーでお話しするモニカさんの映像を見て、お会いするのを楽しみにして行きました。

さて、どんなお話が聞けるでしょうか。

こんにちは、モニカさん!

モニカさんと取手の食堂で合流し、まずは工房棟1階にある木材造形工房へ向かいました。モニカさんの案内について行くと、そこには木材でできた箱とそこに刺さった金属の棒があります。

―モニカさん、これはなんですか?

「これは、修了制作の一部です。はじめは簡単にできると思っていたんですが、複雑なストラクチャー(構造)になってしまいました。箱の部分には青色の壁紙を貼る予定です。この鉄の棒の間にはめる作品に金箔を貼っているので、金色との相性が良いため青色にします。あと個人的に青色が好きなんです」

早速モニカさんから説明を頂きました。

なるほど。どうやらまだ作成途中で、下の箱状の部分が青色になり、鉄の棒の間には何かが嵌め込まれるようです。モニカさんが制作を進めているもう1つのアトリエも見せてもらいました。GAP専攻のアトリエです。

アトリエに着くと、早速モニカさんは4枚の大きなガラスに描かれた作品を見せてくれました。テーブルに置かれていた1枚を「立てると見え方がキレイなんです」と、持ち上げてくれます。

私たちは、まずはガラスという素材に着目した質問をいくつかさせて頂きました。

― 今まではキャンバスにペインティングをされていましたね。ガラスに描いたのはこれが初めてですか?

「ガラスは、初めてです。ずっとキャンバスや和紙を使っていたんですけど、今回は修了制作なので、新しいテクニックや方法を試してみたいと思って。自分の中でもチャレンジです。最初はテストピース(試作)を作ったんですが、そのおかげで自分のミスとか弱い点とか、いろんなことが勉強になりました。最初はどのようにガラスに描けばよいかもわからなかったけれど、描きながらいろいろと試していきました。ペインティングだけでなく、工芸についても勉強になりました。木材造形工房にあった展示台の制作ははじめての作業で、すごく大変です。でも楽しい。難しいことほど、自分にとってはいろんなことが勉強になり、取り組む価値があると感じます」

― 最初からうまくいっていたわけではなく、失敗もしながら作ってきたんですね。

「成功する前には失敗があっていいと思っています。失敗の中からうまくなっていく」

― 今までの素材と違って、ガラスは両面から見ることができますね。

「はい。光が透けるのでちょうどいいと思っています。教会のステンドグラスみたいで、このエフェクトが美しい。美しいものを作ってみたいと思いました。最初のテストピースでは、絵の具の色が厚くなってしまって光がキレイに透けなかった。でも今回は、絵の具を薄くして光が透けて見え、作品のクオリティが上がったと思う」

失敗を恐れず、新しいことにチャレンジしようとするモニカさんの姿勢はとてもカッコいいと感じます。

壁を見ると、ガラス作品の下絵となる4枚のドローイングが貼られています。この下絵についてもお伺いしました。

― 細密な線画ですね。それに大きい!この下絵はどのくらいの期間で描きあげるんですか?

「3日間くらいで描きました。ドローイングは大好きなので、1日14時間近く作業しても大丈夫です。以前はイラストレーターとして働いていました」

― 下書きの段階で色の構想はあるのですか?

「下書きの段階では色の事はまだ細かくは決めていません。なんとなく、これは青っぽいとか。紫っぽいとか、イメージはしています。でも直接色を塗って試してみて、『よし、大丈夫』と思うこともあるし、『いや、やっぱりピンクにしよう』と変えることもあります。初めから細かいプランはないんです」

こんなに細かい線画をたった3日で制作されるとは驚きでした。

ここからは、作品の深いイメージ、モニカさんの制作への思いについてもお伺いしました。

― この作品はどんなイメージで制作されているのですか?

「『戦い』のイメージです。去年のアンソロポロジー(民俗学)の授業の内容からアイディアを得ました。その授業を通して、私たちは『self/others(自己と他者)』という対照的な概念について話し合いました。私が思うに、人は常に対称性を持っています。『君/私』『日本人/フィリピン人』。時には差別も生まれます。しかし、私たちは調和して共に生きることもできます。時には争いが生まれるけれど、『違う』人々が集った時には美しいハーモニーが生まれます」

「この白い線で描かれた図柄は、昔のタガログ語の文字です。この文字は、今は使われなくなっています。特別に勉強していなければ読むことができないもので、宗教的な意味合いを持ちます。私はこれを美しくて、絵のようだと思いました。私の作品の中にフィリピンの文化を取り入れたかった。この絵には、それぞれ反対の意味をもつタガログ語の文字をいろいろなところに配置しています。『self/others』や、『人間/動物』、『男性/女性』などです」

「私は、画面にとても細かく沢山のものを描き込みます。初めて見たときにはバンッと全体が見えると思います。でも長いあいだ見ていると、小さな沢山のイメージ(図柄)に気がつくはずです。この絵の中には14頭の馬が隠れています。わかりますか?

私の作品を見たときに人々に楽しんでほしいと思っています。見続けるにつれて「あ、これがある!知らなかった」と宝物が見つかるような楽しい感じを。「これはなんだろう?」という不思議や、まるで子どものように「やっぱりこの世界は美しいな」と、そんな感覚を持ってくれたら嬉しいです。

私は作品を通して人を幸せにしたいと思っています。アートは私の人生をよりポジティブなものにしてくれました。私はたくさんの辛い思いも経験しましたが、アートを通して癒されてきたと思います。誰かが「寂しい・悲しい」という思いを持っていても、私の作品を通して、まだ世界は前に向かって進んでいるのかもしれないと、希望が持てるようになってほしい。それに、大人の中にある子どもの心に気づくきっかけにもなってほしいなと思います」

― どこに置いて、どんな人に見てもらいたいですか?

「子どもたちに見てもらえたら嬉しいです。子どもは正直なので「これは綺麗」「これはダサい」と伝えてくれます。そこが好きです。自分の感情をそのまま出す。子どもの意見は、厳しいものでも大丈夫です。子どもが楽しんでくれれば、両親や大人も楽しいと思うんです。卒展では、藝大上野校地のラーニング・コモンズ(大学図書館内)に作品を設置する予定です。そこは壁がガラス張りになっているので、この作品にとても良い場所です。外からも中からも見えると思います」

さらにここからは作品を超えて、モニカさんご自身の経験・ルーツについてもお伺いさせて頂きました。

- 東京藝術大学に留学された経緯を教えてください。

「もともとは日本画を勉強したかったんです。6年前に日本の美術館で日本画を見て、美しいと思いました。その技術はどうやっているのか知りたかったので、先生や大学の情報をネットで調べて藝大に入りました。上野校地の吉村先生の研究室に入り、模写を通して伝統的な日本画を勉強しました。その後、GAP専攻に来ました。日本画の画法は今でも使います。今回の作品でも金箔を使ったり、弓矢など日本を感じるモチーフもあります」

-GAP専攻はモニカさんにとってどんなところでしょう?

「GAP専攻は結構自由なところです。自分の専門分野以外から刺激を受けたいという人にはとても良いかと思います。私はペインティングが専門でしたが、ずっとそれだけでなく、いろいろな分野を見てみたいと思いました。GAP専攻は自分の専門以外も学ぶことのできる柔軟性があります。また留学生にとっても歓迎された場所です。それは重要なことだと思います」

- モニカさんの作品はとても色鮮やかですよね。

「実は、以前は作品に色を使うのが怖かったんです。始めた頃はずっと白と黒で描いていました。制作を続けるうちにやっぱり色が必要だと思うようになりました。今日は色を使おう、今日は白黒で描こう。そんな感じで分けています。私は、色に対するセンスに自信がないんです。私にとっては色を塗るときのほうが大変。失敗もたくさんあります。白黒で描くのは楽しいんです」

- 色よりも線の方が好きなんですね。

「線は無限の可能性があると思います。カーブも直線もあって、新しいものができる。線を使えば無限の可能性があって、私の世界や興味を表すことができると思っています。色にも無限の可能性があるけど、怖い。まだ勉強中です」

線は無限の可能性、色は怖い。モニカさんの持つ世界観と好奇心に触れたような気がしました。

まだまだお話聞きたいところですが、インタビューはここまで。

モニカさん、お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございました。

インタビューを通して感じた、モニカさんのチャレンジングな姿勢を尊敬いたしました。

卒展当日、光を浴びて色鮮やかに輝くモニカさんの作品を拝見するのが楽しみです。

取材|枦山由佳、下重佳世(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|枦山由佳

ただ絵を見るだけでなく、人と人を繋ぐ美術館のあり方に興味を持ってとびラーになり3年目。昨年の卒展インタビューに同行し、作者の作品に対する深い考えや強い思いに感動して今年もインタビューに参加させていただきました。

ただ絵を見るだけでなく、人と人を繋ぐ美術館のあり方に興味を持ってとびラーになり3年目。昨年の卒展インタビューに同行し、作者の作品に対する深い考えや強い思いに感動して今年もインタビューに参加させていただきました。

第67回東京藝術大学 卒業・修了作品展 公式サイト

2019年1月28日(月)- 2月3日(日) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場|東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

2018.12.11

2018年12月某日、冬の肌寒さが日に日に増した頃、我々は東京藝術大学(以下、藝大)美術研究科工芸専攻の苅込華香さんを訪ねました。苅込さんは工芸科で陶芸を専攻している修士2年生です。訪問当時は、修了制作の作品づくりの真っ最中。全力投球で取り組む苅込さんの制作の現場を皆さんにお届けします!

―卒業・修了作品展の展示予定作品を教えてください!

「海の生物をイメージした磁器です。磁器は、石を砕いた粉に水を加えた粘土(磁土)を原料にしているものを指します。陶土を原料にする陶器とは異なり、収縮率が高く形が変形しやすいこと、石の材質の白さや目の細かさから透明感のある硬質な質感になることが特徴です。

また、磁器の表面には、私の調合したオリジナルの結晶マット釉を利用しています。この釉薬は、窯の熱で溶けてから冷えて固まるまでの間に、原料のマグネサイトが結晶化し成長します。結晶が大量に発生し表面を覆うことでマットな質感になります」

実際に触ってみると、さらさらとした触感で気持ちの良さにおもわず感嘆の声を上げてしまうほど。また、釉薬の薄い水色の発色と表面のキラキラとした細かい結晶の光が相まって、柔らかな色合いを感じることができます。

―容器など、何かに使うことは想定されているのでしょうか?

「今回は観賞用のオブジェとして制作しているので、使い方は全く考えていません。学部の卒業制作のときも同じように、器状のオブジェを制作したので、卒業・修了作品展の来場者の方からどう使うのかという質問をよく受けました。私自身は、用途のあるものとして作品をつくるとき、使用目的や使い勝手をしっかり考えて制作するよう心がけています」

―最終的な作品のイメージを教えてください!

「現在、同じ制作方法で作品を複数制作していて、今は全体で15個程度に及んでいます。器状の作品を組み合わせて重ね、よい組み合わせの3点を選んで最終的な作品として完成させるつもりです。

制作方法は同じでも一つ一つ違った作品になります。成形の仕方もすこしずつ違いますが、窯の焚き方や温度の下げ方を変えることでも、縁の広がり方や表面の釉薬の仕上がりなどが変わります。

陶芸での作品づくりは、様々な要因で失敗が起こりやすく、特に、窯で焼く工程は失敗が多いです。窯から出すまでどんな形になるのかわからないのですが、その窯が起こす変化も作品に取り入れたら面白いんじゃないかなと思って、挑戦しています」

―今回の作品に辿り着くまでどのような道のりがあったのでしょうか?

「卒業制作では、水中の微生物をモチーフにした作品をろくろ成形で制作していました。続く修士1年生のときには、海に関する形や自分で調合した釉薬を利用して海の雰囲気を出すような作品をつくり、自分の中での海の表現を深めていきました。今回も海から着想を得て珊瑚をモチーフとした作品としています。

最初の試作では、現在よりも厚みがあり加飾の穴は少ない状態でした。当初は、作品に光を当てたときに加飾の穴から光が漏れる、という表現を考えていました。しかし、試作を進める中で、より穴を緻密に開けることによって作品に緊張感を出すことができると気付きました。厚さを薄くし多くの穴を開けることで作品の自重を保つ力が弱くなり、焼き上がりの形状が、焼成前と焼成後でより動きが生まれるようになっていきました。同じように、釉薬の発色も火を入れないと出せない表情です。この動きや発色は、窯の中を見ながらコントロールすることはできません。何度も実験や失敗を重ねることによって出た結果から、温度や焚き方を調整しています。しかし、最終的には窯に委ねるほかありません。

火を使って制作するというのは陶芸の一番の特徴だと思います。土の動きも釉薬の表情も変化させてしまう火の力をより意識するようになり、その力も取り入れた作品をつくりたいと思うようになりました。そのような気付きがあり、現在のような薄く外に広がる土の形状に緻密に穴を開ける構成へと決まっていきました」

苅込さんは、よどみのない口調で作品のルーツを答えてくれました。しかし、ここに至るまので道は、決して簡単なものではなかったはずです。陶芸専攻は、基礎的な技術を習得する課題を一通り行うとすぐに卒業制作の時期が来るほど課題の多い専攻だそうです。卒業制作で改めて自身の制作に取り組む際、アーティストとして自分にしか生み出せない作品をつくらなければならない、その時はたしてすぐに作品のアイデアが生まれるでしょうか?生まれたアイデアは、すぐに自分のアーティストとしての軸に成り得るでしょうか?

―自分の作品のコンセプトはどのように見つけたのでしょうか?

「学部4年生のころから、窯で焼くことが陶芸にとって重要だと感じるようになりました。また、私は、微生物が好きなのですが、その理由は、微生物が私の目には見えないけれど実際には存在する、というところにあります。そして、窯の力も、土の動きで目にすることができても、力そのものを見ることができるわけではありません。両者の間に“見えない”という共通点を発見し、微生物を自分の作品のモチーフに決めました。そこが、課題から自分の作品へのターニングポイントですね」

卒業制作では、微生物というモチーフと窯の力による釉薬の表情で“見えない”という共通点を表現したそうです。今回の修了制作では、さらにその先に進もうと挑戦し、釉薬の表情と土の動きによって、窯の“見えない”力を表現しています。

卒業制作を超えての修了制作は、同じコンセプトで進めるのか、全く異なるコンセプトにするのかなど、卒業制作以上に方向性を決めることは難しかったと思います。事実、現在の形で作品の制作が始まったのは、3ヶ月前の9月頃からで、全速力で制作を進めているそうです。

苅込さんがここまで辿り着いたのは、常に手を動かしながら、素材と向き合い、陶芸の技法と向き合い、作品と向き合い続けた結果だと思います。作品をつくっては形を調整したり窯の温度を調整したりと何度も実験を繰り返すことは、体力的にも精神的にも辛いと感じるときもあったと思います。しかし、苅込さんは着実に経験を積み重ね、その結果を楽しみながら、作品を作り続けたのです。ひたむきに柔軟に陶芸に取り組み挑戦し続けたことが、苅込さんの自信となりアーティストとしての基盤になっていったのだと感じました。

声高らかに話すわけでもなく情熱の固まりをぶつけるわけでもなく、柔らかく控えめに話をされる姿からは、温かく強靭な制作への想いを感じました。苅込さんのように私もなりたいものです。

―陶芸を専攻に選んだ理由を教えてください。

「私の周りには、美大出身という人はいなかったので、つくることが好きというただそれだけの思いで、美大の受験を決めました。受験のときに工芸科を選んだのは、絵を描くことよりも何か形をつくる方が好きだったからです。

彫刻科と工芸科で悩んでいましたが、工芸の、素材感や素材ありきの形、使うものもつくるという生活に寄り添っているところに魅力を感じ、工芸科を選択しました。

陶芸を選んだのは、入学後の実材実習を経て決めました。実材実習とは、短い期間で工芸科にある6専攻のうち、3つを選んで体験できる実習です。私は、陶芸、鋳金、漆を選びました。実は、入学当初、一番目に興味があったのは鋳金(金属を溶かし鋳型に流し込んで鋳造する金工技法)です。この実材実習で実際に体験してみると、鋳金の型を制作する作業工程と、漆のコツコツと取り組む制作工程が、私の適性には合わないかなと感じました。しかし、陶芸の作品が最も思い通りに出来たわけではありません。むしろ、最初の作品は想像とは違うものが焼き上がりました。その経験が新鮮で、陶芸の奥の深さと難しさに興味を持ち、陶芸専攻に進むことに決めました。

陶芸専攻に入ってからは、食器などの生活に紐づく芸術に魅力を感じ、ろくろ成形での土との関わりにより生まれる造形が面白くなっていきました。

陶芸の制作工程の中で、一番楽しいタイミングは、作品を作っているときですね。私は、ろくろ成形での作品づくりを主にしています。電動ろくろは手で制作していく感覚がわかりやすく、また、土が動いている感覚を感じることもできるので、面白いです。ろくろ成形は簡単に上手くできるようにならないので、何度も失敗しますが、そこもまた魅力です。

陶芸は、続けていると様々な発見や面白いことがたくさんあるので、全く退屈はしないです」

―制作の様子を教えてください。

「制作を行う場所は、藝大構内の総合工房棟にある陶芸の共同制作部屋です。共同制作部屋は、陶芸専攻の生徒が共同で利用できるようなつくりになっています。複数のろくろ場と共同の自炊場(通称、お茶台)があり、併設して窯場と釉薬部屋が存在します。窯場には、全部で12個の窯があり、ガス窯、灯油窯、電気窯があります」

「個人にはろくろ場という作業場所が提供されており、ろくろ場にはろくろ台と収納スペースがあります。収納スペースには、制作道具や粘土などを入れています。ろくろ場の席順は新メンバーを迎える春頃に先生によって決められ、隣通しの学年がばらばらになるように設定します。下の学年の生徒は、近くの先輩の技を見て学ぶようにと」

「陶芸の制作は、他の専攻よりも共同作業が多く生活が共にあります。窯に火を入れる日には、窯の掃除、窯の中を仕切る棚板を組む、窯の中に作品を移動させる、窯番をする、後日窯から作品を取り出す、など一連の窯関連の作業を陶芸専攻メンバーで行います。他にも、陶芸に関わる様々な作業を共同で行います。

窯に火を入れて作品を焼成する作業は、いろいろな焚き方がある窯の中で、自分の入れる窯は終始番をする決まりとなっています。同じ窯に入れているメンバー全員で一時間に一回ずつ窯の様子や温度をチェックしているので、当日は泊まり込みになります。窯番の日は、窯番内の下級生がお茶台で夜ご飯を作り窯番メンバーで囲みます。このご飯のことを“窯ご飯”と呼びます」

同じ“釜”の飯ならぬ“窯”の飯。生活と共にあるとはまさにその通りですね。窯ご飯のときに利用するお茶台近くの食器棚に置いてある食器達は、歴代の先輩や現役生の試作品だそうで、利用しながらつい眺めてしまうのだとか。陶芸の作り出す作品が、日々の生活と密接に関わっていることと、生活がともにある制作現場は切り離せない関係なのかもしれません。

苅込さんは、ここにはまだ自分の作品を置けていないとのこと。卒業までに後輩に何か残していけると面白いかもしれませんね。

―今後はどのような活動を考えていますか?

「卒業後は、もう少し作家活動を続けられる形を考えています。陶芸は続けていきたいです。今後も自分の世界観を表現しつつ、陶芸の持つ面白さと難しさの狭間で、より深く陶芸を追及したいです」

―最後に卒業・修了制作展にご来場予定の皆様へコメントをお願いします!

「がむしゃらにやっているので、その結果を見てくれたら嬉しいです。頑張っています」

少し悩みながら、そう答えてくれた苅込さん。作品に託した言葉では言い表せない思いがたくさんあるのだと物語っているようです。ぜひ、実際の作品を見て苅込さんの思いを感じてみてはいかがでしょうか?

取材|木村仁美、西見涼香(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|木村仁美

1年目とびラーです。とびらプロジェクトの面白いが力になり形になる様子を見て、こんな世界があるのかと感動しています。誰かの小さな思いが見捨てられないように、活動していけたらよいなと思っています。

第67回東京藝術大学 卒業・修了作品展 公式サイト

2019年1月28日(月)- 2月3日(日) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場|東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

2018.12.04

12月3日(月)、今年度最後の「スペシャル・マンデー・コース(学校向けプログラム)」が行われました。

「スペシャル・マンデー・コース」とは、展覧会休室日(月曜日)に学校のために特別に開室し、ゆったりとした環境の中でこどもたちが本物の作品と出会い、アート・コミュニケータ(愛称:とびラー)と共に対話をしながら鑑賞する特別なプログラムです。

今回みんなで鑑賞したのは東京都美術館で開催中の特別展「ムンク展―共鳴する魂の叫び」。

普段は多くの方で賑わっている展示室も今日はこどもたちのためだけの特別な空間に変わります。

今日参加したのは、全部で3校。

午前中は台東区立金曽木小学校の4年生と文京区立柳町小学校の6年生、午後に文京区立文林中学校の1〜3年生が参加しました。

こどもたちは、美術館でどのような時間を過ごしたのでしょうか。

台東区立金曽木小学校4年生の様⼦はこちら→

文京区立柳町小学校6年生の様⼦はこちら→

文京区立文林中学校の様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)