2017.08.06

今年度初の「あいうえのスペシャル(旧ホームカミングデイ)」が、こどもたちの夏休み中の8月5日(土)に開催されました。東京都美術館のアートスタディルームとスタジオを拠点に開催された「あいうえのスペシャル」は、これまでの「あいうえの」プログラムに参加し、ミュージアム・デビューを果たしたこどもたちとその家族が、ふたたび上野の冒険を楽しむ一日です。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.08.03

2017年8月2日、学校向けプログラム「平日開館コース」が行われました。

今回は台東区内の5つの高校の合同授業で、生徒たちは有志で参加するという、夏休みならではのプログラムとなりました。

参加してくれたのは、都立浅草高等学校、都立足立西高等学校、都立荒川工業高等学校、私立岩倉高等学校の全5校です。高校生23名が参加し、彼らを迎えるアート・コミュニケータ(以下、愛称:とびラー)9名と共に活動しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.07.31

今日はキッズデー!いつもは大人たちで賑わう展示室も、この日ばかりはこどもたちのためのとっておきの一日。

自由に動き回って作品を観たり、時には作品の前で座っておしゃべりしたり、とびらボードにスケッチしてみたりと、展示室の中はとても穏やかな時間が流れています。

●『誰か美術館を知る大人がこどもと友達のように一緒にいてくれたらなぁ。』という願いを叶えたい。

「とびとびスペシャル」はキッズデーでみなさんをお迎えしたプログラムの一つです

このプログラム名はとび(東京都美術館の愛称)でとびラーと一緒に過ごす時間を楽しんでほしいと名づけられました。

こどもと美術館に出掛けることに不安を感じている親子にも、美術館を楽しんでもらいたい。そんな思いからかたちづくられていった「とびとびスペシャル」は、実は私達とびラーにとってもたくさんの温かい出会いや出来事が詰まったプログラムとなっていきました。

どのように「とびとびスペシャル」が当日を迎えたのか、その様子をご紹介いたします。

「どんな家族にも美術館を楽しんでもらいたい」

色々な経歴を持ったとびラー達やスタッフが呼びかけに応えプログラムの検討がスタートしました。中には小さなこどもを持つママとびラー達もいて、時には赤ちゃんを囲んでのミーティングもありました。

どんな親子がきてくれるだろうか…

障害があっても無くても楽しめるプログラムにするにはどうしたらいい?

専門家ではない私達にもできることって何?

美術館の面白さ、本物の作品を感じるたのしさを味わってもらいたい!

もしも……想定しない事が起こった時にはどうする?

そんな様々な疑問をひとつひとつ検討していきました。

様々なこどもとの関わり方を知るために勉強会を行いました。職場でこどもや、障害を持った人々と関わってきたとびラーからはその経験をきき、また開扉したとびラー達には過去に行われたプログラム「のびのびゆったりワークショップ」(障害の有無に関わらず参加できるプログラム)について話をきき事例を共有していきました。

「こどもに障害があっても無くても、向き合い方は何も変わらない」「こども一人ひとりのペースや気持ちを大切にしたい」このような声をもとにして、こどもへの寄り添い方を大切にプログラムの大筋が決まっていきます。

当日は幾つかのツールは用意しつつも、予定はこどもと相談し決定することにしました。

今回の「とびとびスペシャル」は事前申し込み制。安心して来館してもらいたい、という思いから手作りの「招待状」をお送りしました。

待ちに待った当日です。ここはみなさんをお迎えするASR(アートスタディルーム)です。直前の最終のミーティングを行っています。

ようこそ!東京都美術館へ。

午前と午後で合計10組の親子をお迎えました。

お送りした「招待状」を手に持って来てくれたこどももいました。

チーム毎に、こどもたちはとびラーと相談しながら流れを決めていきます。アートカードを見て「どんな作品が待っているかな」、「気になった作品を展示室に探しに行こうね」と一人ひとりに声を掛けながら展示室にいく心の準備をします。こどもたちに人気の「とびらボード」も使いながらおしゃべりします。

いよいよ、出発です。

世界中からやってきた古代から現代の作品たちがみんなを待っています。

少しまだドキドキしながら展示室に向かいます。

展示室では一緒に作品を観ておしゃべりが弾みます。

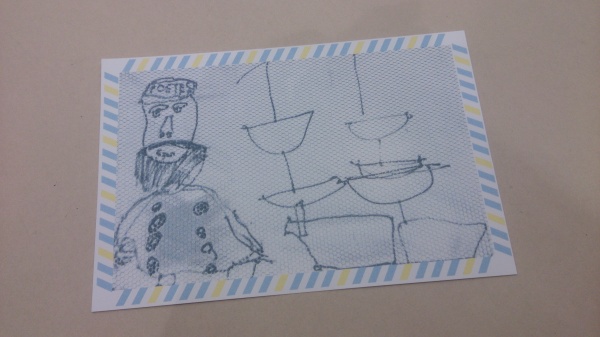

気になる作品の前では立ち止まって「とびらボード」にスケッチ。

よく見て描く事で、さらに作品をよ~く見ている様子。

「とびらボード」にはこんなスケッチもありました。

こどもが作品に引き寄せられ輝くような瞳で作品と向かい合い、一人ひとりのペースで過しています。

そして、最後にもう一度ASR(アートスタディルーム)に戻って展示室での様子をおしゃべりしながら振り返ってみます。

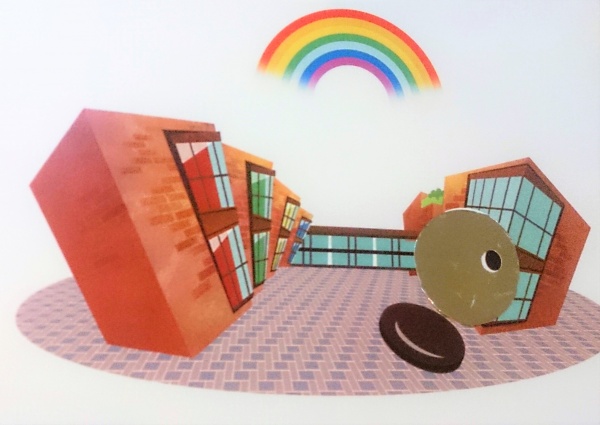

また「きみもコレクター」キットで自分だけのオリジナル美術館を作ってみたり…。

「とびらボードでGO!」でとびらボードに描いた絵をポストカードに仕上げたものに色塗りをしたりしました。

そして、とびとびスペシャルオリジナルの「思い出カード」を作ります。

表紙には消しゴムハンコの得意なとびラーが彫ったボストン美術館の作品がスタンプされています。

右下には、「とび」の正門にある銀の玉も隠れていて、表紙をめくると「とび」のイラストが!

「思い出カード」は家に帰っても時々美術館のことを思い出してほしいなと用意しました。そして、たくさんのオリジナルカードができ上がっていきました。

参加された保護者の方からは次の様なお声をいただきました。

「こどもが美術館に興味を示すか不安でしたが、こどもがひとつひとつの作品をじっくり観てたくさんお話ししてくれる姿にびっくりしました。」

「想像以上に楽しめて親子それぞれにゆっくり観ることができました。」

私たちとびラーもそれぞれの持ち味を生かして、一人ひとりに寄り添って伴走し、そして本物の作品を前に素直に反応し好奇心で目を輝かせていくこどもたちの姿から、温かな気持ちを感じた一日になりました。

キッズデーに向けて数か月にわたり準備を重ねていく中で、広がっていった人とのつながりや出来事、そして参加してくださったみなさんの笑顔から、「とびとびスペシャル」がプログラムとして育まれて行きました。

「とびとびスペシャル ボストン美術館」へお越しいただきありがとうございました。また、お会いしましょう!

執筆者:大川よしえ(アート・コミュニケータ「とびラー」)

アートによって紡ぎだされる人と人とのつながりや心の動きの面白さに魅了されています。

執筆協力:中嶋加寿子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.07.29

2017年7月29日、あいうえのファミリープログラム「ミュージアム・トリップ」が行われました。

「ミュージアム・トリップ」とは、さまざまな状況にあるこどもたちにミュージアム・デビューの機会を提供するインクルーシブ・プログラムです。 児童養護施設や、経済的に困難な家庭のこどもを支援している団体、海外にルーツを持ちカルチャー・ギャップなどの困難を抱えるこどもを支援している団体など、各分野の専門機関と連携して実施しており、今回は「NPO法人多文化共生センター東京(以下、多文化共生センター東京)」という、海外にルーツを持つこどもたちの支援を行っている団体と連動して実施しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.07.28

7月27日、2017年度1回目の「ミュージアム・トリップ」が行われました。「ミュージアム・トリップ」とは、さまざまな状況にあるこどもたちがアート・コミュニケータ(以下とびラー)と共にミュージアムを楽しむインクルーシブ・プログラム。児童養護施設や経済的に困難な家庭のこどもを支援する団体、海外にルーツをもつこどもを支援する団体など、各分野に専門的に取り組む方々と連携し、2016年度より実施しています。

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.07.24

7月24、鑑賞実践講座②の2回目が始まりました。前回のことを振り返りつつ、よりワークをこなしてファシリテーションの基礎を固めていきます。

======================

★鑑賞実践講座 第2回目

「ファシリテーション基礎②」

7月24日(月)9:30 – 16:30

講師:三ツ木紀英さん(NPO法人ARDA)

今日の流れ

◯三ツ木さんによるレクチャー:美的発達段階について

◯「きく&応答する」ワーク

◯三ツ木さんによる対話型鑑賞体験×2作品

◯ミニグループでファシリ体験

◯コーチング(リフレクションの仕方について)

======================

★今日のハイライト:2日目はより深く!みっちりと!

2日目を迎え、ファシリテーションについて、より深い内容へと進みました。

<きく&応答するワーク>

◯全体ふりかえりで出ていたこと:

・「話し出しやすい場づくり」は、意外にも体を使ったものがある

・話しているときに「きく」のは、実は言葉だけではなく、話しているときの表情や体の動きも重要

<三ツ木紀英さんからファシリテーションのポイントのおさらい>

<ひたすらミニ実践!!>

<コーチングについて>

とびラーがファシリテーションに挑戦!!

最後はNPO法人 ARDAに所属する、1期とびラーの越川さんに再び「コーチ役」として登場していただきました。

とびラーのファシリテーションをふりかえりながら、どんな対話の場だったのかをみんなと共有する司会進行&内容をきちんと伝える役割の人です。

以上です!

この2日間の内容をふまえて、いよいよ実践に入って行きます。

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.07.17

7月17日、鑑賞実践講座②がスタートしました。テーマはずばり「ファシリテーション基礎」。とびラーたちが様々な鑑賞者とかかわっていくための心構えを、実践を通しながら作っていきます。

======================

★鑑賞実践講座 第2回目

「ファシリテーション基礎①」

7月17日(月祝)9:30 – 16:30

講師:三ツ木紀英さん(NPO法人ARDA)

今日の流れ

◯河野さんによるアイスブレイク

◯ARDAによるカードゲーム

◯三ツ木さんによる対話型鑑賞体験×2作品

◯三ツ木さんによるレクチャー:VTSの成り立ちについて

◯ミニグループでファシリ体験

======================

★今日のハイライト:三ツ木紀英さん初登場!

長い1日となった「ファシリテーション基礎①」。

みなさんの充実した表情から、たくさんの学びを得ていただいたことを感じ取ることができました。

◯講師さんによるアイスブレイク

河野祐美さん(東京都美術館 学芸員)による、漫画を使ったアイスブレイク。このワークを通して、みんなが見ている一つのものでも、全然違う考え方があることを実感していただけたかと思います。

◯NPO法人 ARDAのメンバーによるカードゲーム

ARDAのメンバーの中には、開扉(かいぴ)したアート・コミュニケータのみなさんも何人か活動しています。そのみなさんが活躍している様子も見ることができて、刺激を受けたとびラーもいたのでは・・・?

体験するグループと、観察するグループと2つに分かれて行い、それぞれの立場からの気づきを全体で共有しました。

◯三ツ木紀英さんによる対話型鑑賞体験

・レクチャー:VTSの3つの質問と7つのポイント

◯ミニグループでファシリ体験!

ファシリ4分+ふりかえり5分+全体共有6分=15分ラウンドを4回実施しました。

・全体で質問&共有

以上です!

実践のワークが盛り込まれるなど本格的になってきた鑑賞実践講座、ファシリテーターとは何かを体験を通すことでますます深めることができました。

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.07.09

アクセス実践講座1回目からつづくこれらのレクチャーを通して、とびラーがこの夏つくりあげていくのがMuseum Startあいうえの「ミュージアム・トリップ」のプログラム。こどもたちを取り巻く社会のことや、さまざまな現場で起こっていること、実践されている取り組みについて学び、とびらプロジェクトでの活動に活かしていきます。

2017.07.08

7月8日(土)、新規とびラーに向けた基礎講座の番外編を開催しました。

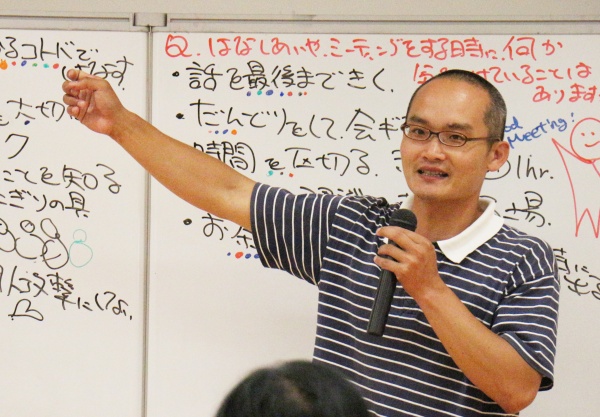

今回の講師はミーティング・ファシリテーターの青木将幸さん。テーマは「Good Meeting」ーよい会議、よい話し合いとは?を考え、実践していくための内容です。

午前はそれぞれの経験から「よい話し合いにするためのポイント」をひもとき、午後はグループごとにテーマを決め、実際に話し合いを実践することで、1日を通して「会議」への取り組み方を考えていきます。

学校や会社、家族のなかなど、日常生活におけるさまざまな場所で行われる「話し合い」。その質や内容は多岐にわたりますが、意見を交換・共有して物事をすすめていくプロセスは、社会生活の基盤であるといえるでしょう。とびらプロジェクトでも「とびラボ」をすすめるミーティングが、とびラーにとって重要な話し合いの場となっています。

青木さんの自己紹介や、それにまつわる質問から講座はスタート。明るく気さくな雰囲気のある青木さんのトークに場が和みます。

まず最初にホワイトボードの片隅に書かれたのは「質問・発言 いつでも歓迎!」の文字。この一言がいつでも目の片隅に入るようにすることで、わからないことの聞きづらさを軽減してくれます。『ひとりが「聞きたい」と思っていることは、この部屋のみんなが「聞きたい」と思っていることかもしれません』と、青木さん。

そしてさっそく、本日最初の話し合いに入っていきます。3人組をつくって話すテーマは、「普段のミーティングや会議、話し合いで気をつけていることはありますか?」という問いかけ。

『気軽なおしゃべりや雑談も交えながらでOK!』と青木さん。話が脱線したり、思わぬ展開になったとしても、それによって新しい発見ができたり、相手の意外な面を知ることもあります。10分くらいの時間をかけ、それぞれの経験を振り返りながら、さまざまな話し合いの状況について考えていきます。

それぞれの話し合いのなかで出てきた工夫には、たとえばこんなものがありました。

・できるだけ相手の話を最後まできく

・相手の話を否定しないできく

・ひとりでしゃべりすぎない

・先に自分の意見を言ってから他の人に意見をきいてみる

・段取りをつくって会議にのぞむ

・会議の時間を区切る、示す

・会議は認識を共有する場所にする

・その場にいる人がわかる言葉で話す

・新しくきた人や日の浅い仲間も大切にする

・アイスブレイクをする

・反対意見を述べるときの言い方に注意する

・板書をする

・盛り上がってきても、客観的な目を持つようにする

・全員に意見をきく

・お茶やお菓子がある環境にする

これらの観点に、青木さんがひとつひとつその良さと抱え得るリスクについて言及しながら、フィードバックしていきます。そしてこの共有を通して、それぞれがもつ「よい会議」のイメージを具体的に広げていきます。

ここで一度質疑応答をはさみ、午前の部のまとめへ。

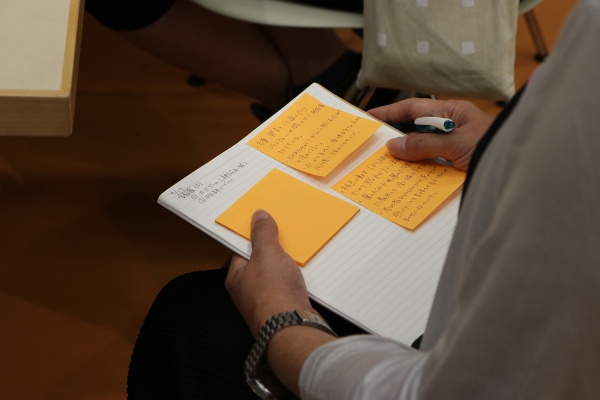

青木さんによると、話し合いには「共有→拡散→混沌→収束」の4つの段階があり、この全体像を意識することで、会議がうまく扱えるようになっていくのだそうです。それぞれの段階を十分に深め、合意をとってすすめていくことが、よい会議のキーになっていくのだとか。

さて、お昼休みをはさみ、いよいよ午後の部では話し合いの実践です。お昼休憩のあいだに、午前中に出てきた「話し合いで気をつけていること」の項目に対して、「実践してみたい」と思ったものにしるしをつける、というワークがありました。これによって、講座に参加している人の価値観が見えてきます。

さあ、さっそく会議・・・の前に。

みんなで体を動かしながらできる、アイスブレイクをいくつかやってみます。アイスとは初めてあった人との間に生じる緊張状態のこと。これをほぐしていくことで、より話しやすい、参加しやすい場づくりが生まれていきます。

まずはファシリテーターの動作に合わせて手を叩く方法。誰でも簡単に参加でき、他の人と一体感や共感を得られるのがアイスブレイクの面白さです。

次は「キャッチ」、手を使ったゲームです。数人で円になり、片手の指を隣の人の手の上におきます。ファシリテーターが「キャッチ」と言ったら開いている手で隣の人の指を掴もうとしますが、自分の指は捕まらないように上に逃す、というルール。不意に「キャッチ!」の言葉がかかるので一瞬の気も抜けません。

今度は全員で大きな円をつくり、先ほどのルールを応用して全員で「キャッチ」をやってみます。

ひとしきり盛り上がって、場がなごんできたところで、7〜8人のグループに分かれて、いざ話し合いの場づくりへ。ちなみにグループの分け方は、「好きなおにぎりの具」で決めました。

今日の話し合いは2部構成。まず15分間で「どんなことをテーマに話すか?」の課題設定を決めていきます。そして次の30分間で、そのテーマの内容に関して話し合います。

ミーティングのスタイル(椅子や机の置き方、議事録の取り方)も各グループで設定します。持ち寄りのお菓子コーナーも充実!日常的なテーマから深刻な話題まで、多様な話し合いが展開されました。

午前中にあがった観点や、よい会議にするための心がけを意識しながら、話し合いをすすめていきます。

限られた時間のなかでどれだけの進度があったかを振り返り、最後に「自分にとってよい話し合いだったかどうか」を腕のあげ具合で表示。今日の講座全体をふりかえり、どんなことが起きていたか、これから活かせる視点があったかを探ります。

最後に講座のなかで生まれた疑問から、青木さんと質疑応答のセッションをして終了。

午後の部のまとめでは、青木さんが「よい会議、よい話し合いに出会うと、参加している人は自然と元気な様子になる。いきいきと話す姿になっていく」とおっしゃっていました。

生活のさまざまな場面であらわれる「話し合い」に、新たな視点を持って取り組める講座となりました。

これからも「よい話し合い」を模索しながら、その場づくりを考え、実践しつづけていくことが、アート・コミュニケータの活動を支えていくでしょう。

(とびらプロジェクト・アシスタント 峰岸優香)