2014.10.22

2012年のとびらプロジェクト始動以来、藝大の様々な科を訪れてきたが、デザイン科は今

回が初めてとなる。

取材を受けてくれたのは、4年生の木下真彩さん。

木下さんに案内され制作室に足を踏み入れる。夏休み中ということもあって他に人の姿は

なく、ところどころに置かれた制作机、大きな絵画、衣服をまとったトルソー、オブジェ

のような物が部屋のいたる所に置かれている。

“デザイン”という言葉はとても幅広く感じられる。デザイン科に身を置く彼女達にして

も、それは同じようだ。高校3年生まではバスケ一筋だったという木下さん。

「漠然と美大に行きたいとは考えていたんです。ポスターやグラフィックが好きだったの

で、グラフィックならデザイン科かな?と。1・2年生の頃は共通の基礎課題を全員がやり

ます。これからどこに行こう?って私もみんなも迷っていましたね」

デザイン科は全体的に課題の数も少なく、内容も解釈の幅を持たせた大きなテーマが多い

という。もしかすると、制作物そのものというより“発想”そして“アウトプットに至る

道筋”に重きが置かれているのかもしれない。

デザインとアートの違いを尋ねると、

「デザインはコミュニケーション、アートは自己表現とよく言われますね。ただ、説明す

るならそう言えば簡単だけれど、実際すごく難しいなって思うようになってきました」

言葉を探しながらそう答えてくれた。

そんな木下さんが取り組んでいる卒業制作のテーマは“タイポグラフィー”だという。

「街中の看板の文字を採集して、その書体の持つ表情やキャラクター性を読み取ろうと思

っているんです」

都内を中心に、自分の足で街を歩き回り、お店などの看板の文字を写真に撮り、スケッチ

に起こしたものを集めていく。単語でも文章でもなく、ひとつひとつの文字そのものを。

「卒展に向けて、まだまだ量を増やしていきます。最終的な形はまだ決まっていないけど、

色の出し方や並べ方を工夫して、標本として。入口は研究ですが、アウトプットは制作に

なりますね」

タイポグラフィーに興味を持ったきっかけを尋ねると、PC の画面を開いてポスターのデー

タを見せてくれた。一見、普通のカタカナが並んでいるようだが、よく見ると、その文字

ひとつひとつが建物の形をしている。

「去年、古美術研究の授業で“伝統とデザイン”っていう課題が出て、その時に日本建築

を題材にとったんです。それで日本伝統の文化とか色々と調べていくうちに文字にも興味

が出てきて、洛中洛外図をモチーフに、文字を乗せてポスターを作りました。洛中洛外図

って、パースのない、無限に広がっていく俯瞰図ですよね。それが文字の特徴と似ている

なと思ってリンクさせてみました」

研究対象へのアプローチの仕方もユニークだ。

「文字を掘り下げていくうちに“水”っていうテーマが出てきて。大河の一滴、一滴の水

から広がって川の流れになっていく。文字も、ひとつひとつが集まって語になって文章に

なって意味を持っていく。それを実感するために、去年の秋、京都へ行って鴨川の上流か

ら下流まで30km を1 日かけて歩きました」

朝から日暮れまで数多くの写真に収められたのは、ほとんど真横から切り取られた、少し

ずつ表情を変えていく川と景色の姿。

「やっぱり時間の流れとか空気感とか、実際に行ってみなくちゃ分からないなって思いま

した。街並みとか、歩いて何かをするということが好きになったのは、それがきっかけだ

ったかもしれません」

木下さんの取り組みには、現代社会における様々な現象を調査し、その在りようをつ

まびらかにしていく「考現学」の面がうかがえる。それは、自分の生きる世界や時

代に、深い興味と愛着を持っているからこそできるのだろう。

今後について尋ねると

「大学院への進学を希望しています。もっと勉強して、自分はこれができるっていう芯を

しっかり養ってから社会に出たい。その後どうなるかはまだ分からないけれど、建築が好

きなので、グラフィックを通して建築方面の人と関わったり、本の装丁を作ったりできた

らいいなと思います。時期的には、ちょうど東京オリンピックの頃になるので、それにつ

いても考えますね。2回目の東京オリンピックであることや、その10年・20年先のことも

考えたデザインって何だろうと。実現できるかは分からないけど、考えていることは色々

あって、クラスの子たちともよく話をします」

東京オリンピックの頃には、現在の「いま」が「6年前の記録」になる。木下さんが集めて

いる「いま」の集積は、それ自体がひとつの完成形でありながら、同時に未来への種まき

でもある。6年後、あるいは10年後20年後、どんな花を咲かせてくれるのか楽しみだ。

(2014.9.19)

執筆:角田結香(アート・コミュニケータ とびラー)

2014.09.15

秋晴れの9月15日(月・祝)、『メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女王と女神』展示室内2階休憩スペースで、とびラーによるワークショップ「古代文字ヒエログリフを書いてみよう!~イロイロとび缶バッジ~」を実施しました。

展示室を訪れた方々の鑑賞をより深めるための工夫はないかと思案したとびラーが、展示物に散見されるエジプトの古代文字(ヒエログリフ)に着目したことから生まれたワークショップです。自分の手で実際にヒエログリフを書いてみたら、神秘的な絵文字の刻まれた展示物をもっと身近に感じられるのではと考えたのです。そしてその体験を、美術館への親しみも込めて缶バッジに仕上げて持ち帰っていただこうと、オリジナルの50音表や台紙を作成して臨みました。

会場入口には大きなモニターを設置しました。とびらプロジェクトの活動と、今回のワークショップの成り立ちを紹介するためです。このワークショップのメイキングビデオの撮影&編集ももちろんとびラーの手によるものです。早速、動画に誘われて鑑賞を終えた方々が集まってきました。

受付では、ワークショップの主旨と作業手順を丁寧に説明してから50音表をお渡しします。ちいさなお子様の参加者に該当文字をマーキングして差し上げたのも、とびラーらしいおもてなし。「お名前は?」「○○ちゃんのお名前には鳥さんの絵がたくさんあるね!」と、受付での一コマにも参加者ととびラーの微笑ましいコミュニケーションが生まれていました。

50音表を受け取ったら、次は台紙選びです。この台紙は、東京都美術館の壁や床、ソファーなど、館内のいたるところの写真をプリントしたもの。ここにヒエログリフを書き込んだら、まるで東京都美術館の建築物に自分の名前を刻み込むような気持ちになりませんか?

作業台では、楽しそうに熱中する姿があちこちで見受けられました。一見難しそうなヒエログリフも、真似して書いてみたら意外に上手に仕上がるので、次々に感嘆の声があがります。

テーブルには書き順表や、とびラーが書いた見本もたくさん並んでいます。ヒエログリフには発音を充てた「表音文字」だけでなく、個々の意味や固有名に則した「表意文字」もあるので、ここではその一例として「ハトシェプスト女王」「ハトホル女王」など今回の展示にちなんだ名前や、「永遠」「健康」「やあ!君!」といった身近な言葉の表記を紹介しました。ご自身の名前に「永遠」の文字を組み合わせた作品を作った方もいらっしゃいましたよ!

作品が書けたらマシン台へ移動、とびラーが缶バッジに仕上げます。ドキドキ・ワクワクしながらプレスされるのを待つひとときもまた楽しいもの。でも実はその瞬間、担当とびラーも内心はドキドキです。世界でたったひとつの作品を仕上げるお手伝いをしているのですから、にこやかに対応しつつも失敗したらどうしようと気が気ではありません。だからこそ仕上がった喜びを参加者と共有できた瞬間は至福の時です。

素敵に仕上がった缶バッジにご満悦な参加者に「見せてください!」と、すかさずとびラーが声をかけます。「この背景の写真はあそこの壁のタイルです」「これはほら、この窓から見えるあの植え込みの石ですよ」「これは1階のアートラウンジにある椅子ですね、ぜひ帰りに覗いてみてください」等々のコメントとともに、東京都美術館のマップに撮影場所をマーキングしてお渡ししていたのは、『建築ツアー』でも活躍中のとびラーです。缶バッジをきっかけに、東京都美術館の建築物としての魅力をお伝えできたのも有意義なひとときでした。古代エジプトに思いを馳せつつ美術館の建物を意識してみると、3500年の時を超えて存在する展示品の偉大さもあらためて感じられたのではないでしょうか。次は『建築ツアー』でお会いしましょう!とのお約束もぜひ覚えていてくださいね。

こうして4時間半のワークショップが、たくさんの笑顔とともに終了しました。「展示品のヒエログリフをもう一度見てみたくなった」と展示室に戻られた方、「友だちに自慢したい!」と笑顔で伝えてくださった方、「職員証に付けて愛用する」と早速つけて見せてくださった方、「ヒエログリフの書き取りテストがあったら百点とれる!」との頼もしい小学生、「敬老の日のお祝いにおじいちゃまの名前を書いた」と教えてくださったご家族・・・ご参加いただいたみなさまが、今回のワークショップを機に『メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女王と女神』を振り返り、鑑賞を深めていただけましたら幸いです。

わたしたちとびラーも参加者のみなさまと古代エジプト文化の一端をきっかけとしたコミュニケーションを存分に楽しませていただきました。

わたしたちとびラーは、これからも美術館がより身近な場所になるための活動を続けていきたいと思っています。みなさまとの再会、そしてより多くの新たな出会いをも願いつつ・・・。

筆者:とびラー 小松 一世

2014.09.13

『メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女王と女神』開催期間中の9月13日に、とびラボから生まれた恒例企画、「とびらボードでGO!」が開催されました。

特別展覧会の会場内で小中学生を対象に貸し出されている磁気ボード(愛称は「とびらボード」)。東京都美術館ではこの磁気ボードを使って展示作品のスケッチができます。いつもは描いた絵を家まで持ち帰ることができませんが、「とびらボードでGO!」の開催日は違います。描いた絵をポストカードサイズに印刷して、塗り絵にして持って帰れるのです!参加は当日来館した小中学生なら誰でもOKです。

入り口でとびラーから企画の説明を受け、ボードを手にした子供たちの目はすでにキラキラです。美術館でお絵かきができるなんて、初めての体験だというお子さんも多かったのではないでしょうか?

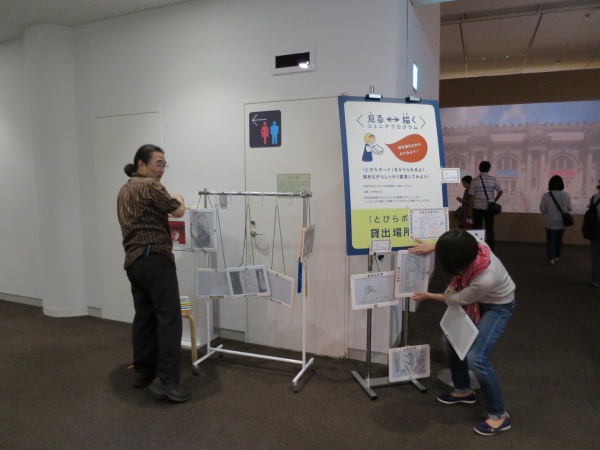

こちらが展覧会入口に設置された「とびらボード」の貸し出し場所。「ボードに傷はないかな?」「しっかり紐はついているかな?」と、とびラーはボードのチェックに余念がありません。

展覧会を満喫した後は、完成したとびらボードを2階の特設印刷所に持って行きます。するとスタンバイしているとびラーが描いた絵をパソコンで加工し、塗り絵にします。塗り絵は展覧会をイメージした枠の中に印刷されるので、特別感もアップしますね。実は裏面にはメッセージを描けるようになっていて、本当にポストカードとして使えるのですよ。

印刷場所のすぐ横には色鉛筆で塗り絵ができるスペースも完備。印刷したての塗り絵に、展覧会の記憶が鮮やかなうちに色を塗ることができます。

色鉛筆片手に、子どもたちの表情は真剣そのものです。図録を開いたり、本物をもう一度見に展示室に戻ったり…。本物を何度も見ながら絵が描ける、そんな贅沢な体験ができるのが、「とびらボードでGO!」の大きな魅力です。「うちの子がこんなに真剣に絵を描くなんて!」「この子がこんなに美術品が好きなんて、知らなかった」と、保護者の方々にとって新たな発見があるのも、この企画ではよく見る光景。今回も新たな発見があったでしょうか?

「ここはどんな色だったかな?」

親子で、兄弟姉妹で、友達同士で、こんな話し合いをしながらの色塗りも、楽しいものです。

完成した自信作と一緒に。参加者数は71名、たくさんの傑作が生まれました。彫刻など立体作品が多くみられる展覧会でしたので、絵にするのは難しいかな?と思いきや、小さな芸術家たちにそんな心配は無用です。大人でもはっとさせられてしまうユニークな目の付け所や細部まで行き届いた観察に、今回も感嘆の声がいくつも聞こえました。

作品をよーく見ながらとびらボードにスケッチする内に、子どもたちの心の中で「自分なりの美術品の見方、美術館の楽しみ方」がきっと見つかるはず。そんなことを考えながら、今後も「とびらボードでGO!」を続けていきます。次回の開催をお楽しみに!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

筆者:アート・コミュニケータ(とびラー)鈴木直歩

普段は大学生。裏の顔(?)はアート・コミュニケータ―!「とびらボードでGO!」企画の立ち上げメンバーの一人でもある。

「美術館にやってきた子どもたち!大人の背中にくっついていないで、とびらボード、つかってみませんか?」

2014.09.12

ワークショップ「楽園」への手紙は、全日程を終了いたしました。

沢山のご来場まことにありがとうございました。

上野はここのところめっきり涼しくなってきました。

夏の強い陽射しが和らぎ、秋めいた空気の中でゆっくりアートを楽しみたい気分です。

美術館に足を運ぶと、自分自身と向き合うような独特の内的な雰囲気に包まれます。

一つ一つの作品が放つ色々なものを受け止めながらぐっと別世界に引き込まれる鑑賞のひととき。

時には作品の力で心を動かされることもあります。

心に渦巻く想いを作り手の方へ伝えてみませんか。

「楽園としての芸術」展では、ワークショップ 「楽園」への手紙を開催中です。

作品鑑賞の後、作り手の方たちへ向けて手紙を書くことができます。

今日は、これまで開催されたワークショップの模様をお伝えします。

ワークショップの開催場所は、展覧会会場内の奥にあります。

下の写真に写っている白いポストが目印です。

付近にいる アート・コミュニケータ(※)がご案内しますので、どうぞお気軽に声をかけてください。

机の上には色紙と色鉛筆がセットしてあります。

手紙のサンプルや図録の用意もあります。

図録をゆっくり眺めながら、何を書こうかな・・・、思案中です。

すぐに書き始める人も筆を取るまで時間がかかる人も、一旦書き始めると、みんな没頭!

文章を書く人、絵を描く人、大きな文字でシンプルに書く人、裏表びっしり書く人、思い思いに、しばし書面に集中する時間が流れていきます。

書き終わったら、切手シールを貼って消印を模したスタンプを押します。

消印スタンプは、実は手紙の行先を示しています。

しょうぶ学園行きの手紙には菖蒲の花のスタンプを、アトリエ・エレマン・プレザン行きの手紙にはお家のスタンプを押します。

このスタンプ、アート・コミュニケータの手作りで絵柄がとっても可愛いんです。

好きなところに好きなだけ、押したり貼ったり。

中には一面スタンプでいっぱいにする人も。

完成した手紙は「楽園」への手紙 専用ポストに投函して終了です。

投函された手紙はアート・コミュニケータがお預かりし、 作り手の方々のアトリエへお届けします。

老若何女、津々浦々から、さまざまな方々が立ち寄って手紙を書いていかれました。

夏休みに親子でいらした方、旅行で上野の美術館巡りの最中という方、アトリエをもって絵の先生をされているという方、海外からお越しの方。

手紙を書きながら展覧会や作品への想いについて語ってくださる方もいらっしゃいました。

お話を伺いながら、作り手側だけでなく作品を観に来てくださる方にも、観に来るまでの物語があることに気づかされました。

皆さんのお手紙を作り手の方々のアトリエへお届けできることに、わくわくしています。

ワークショップ「楽園」への手紙は、全日程を終了いたしました。

沢山のご来場まことにありがとうございました。

(※) アート・コミュニケータ(愛称:とびラー)は 東京都美術館を拠点に、人と作品、人と人、人と場所との つながりを育み支えるための様々な活動をしています。

アート・コミュニケータは美術館の学芸員や職員ではありません。

会社員や学生や主婦をしながら、ボランタリーに美術館と関わっています。

筆者:とびラー 中野未知子(なかのみちこ)

フリーランスとして企業で研修やワークショップの企画、運営を行う。

アートを介したまちばのコミュニケーション・デザインを研究すべく

アート・コミュニケータを志す。

多摩大学 経営情報学部 非常勤講師/立教大学大学院 比較組織ネットワーク学修士