2017.01.18

「東京藝術大学 卒業・修了作品展」の開催に合わせて「とびらフェス」を開催します。

東京都美術館、東京藝術大学の2つの会場で行われる

藝大生の集大成の発表の場を舞台に沢山のプログラムが目白押し!

この機会に、とびラーたちが企画したさまざまなプログラムに是非ご参加ください。

各プログラムの詳細・お申し込みは写真をクリックしてください。

1月27日(金)

1月28日(土)

1月29日(日)

2017.01.18

「第65回 東京藝術大学 卒業・修了作品展」にてベビーカーツアーを開催します。アート・コミュニケータ(とびラー)がお父さん・お母さんの美術館時間をお手伝いします。

このベビーカーツアーは赤ちゃんと暮らすお母さん・お父さんも、美術館での時間を楽しんでほしい、忙しい毎日を送るお母さん・お父さんに、美術館でリフレッシュしてほしいというとびラーの想いから生まれました。

美術館でのゆったりとしたひとときを過ごしてみませんか。

申込み終了しました(1/25)

申込み終了しました(1/25)2017.01.18

東京藝術大学卒業・修了作品展の会場で、参加者自身がアーティストになりきって作品を語るワークショップです。作品の目の前で、自由に想像を膨らませながら、アーティストの作品をあなたが作った作品!?だと思ってギャラリートークしてください。藝大生とアート・コミュニケータ(とびラー)がサポートしながら、深く作品を鑑賞し、藝大生との交流を深めます。

2017.01.18

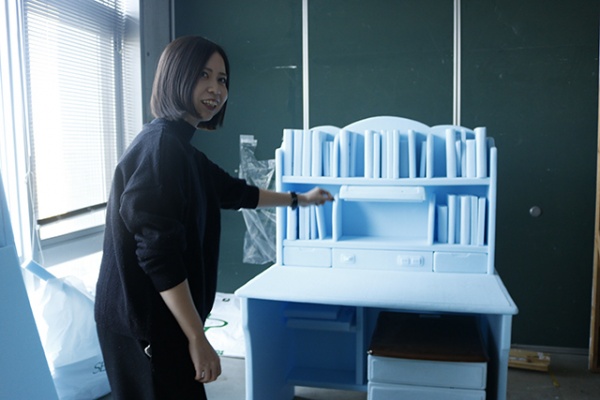

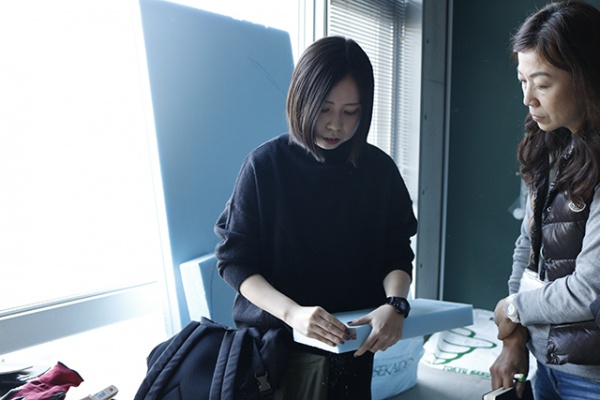

上野から常磐線に揺られること45分。茨城県取手市にある芸大取手キャンパスへ、卒業制作に励む芸大生、黒松理穂さんに会いに行ってきました。

広い部屋に雑然と置かれた資材、工具等などの中に、澄んだ水色のスタイロフォームで制作された作品がすっくと“凛々しく”立っていました。そこにはスポットライトのように窓から光が差し込み、作品の凛々しさを一層際立たせていました。

週に5日、ここで作業をしているという黒松さんに、卒展の作品と制作に至る経緯など、子供の頃の記憶にまで遡ってお話をお伺いしました。

■卒展出品作品について

初めて目にした“水色”のスタイロフォーム(発泡スチロール)。これを使って黒松さんが制作していたのは、懐かしの(笑)「学習机」でした!

この「学習机」を作るに至った経緯

—————「拾ったもの(断片)から元の形を想像して復元する」という、これまでの制作の「最終形」が今回の作品です。子供(小学校高学年)の頃、生活環境が大きく変わる出来事がありました。家具の大半を最初の家に残して、引っ越しを繰り返すことになりました。今の実家には子供の頃に使っていたものはほとんどありません。

そんな中、子供の頃に使っていた学習机のキャスターが、当時近くに住んでいた方の家に残っていることが分かり、引き取ってきたんです。そのキャスターから記憶をたどり、当時使っていた学習机をほぼ原寸大で復元していきます。—————

黒松さんのテーマは、過去の記憶をたどり、自分を見つめ直す、「私の記憶の再生」でした。

—————この作品は、「もう元に戻れない、取り戻せない過去」、「子供の頃の幸せな記憶」を表現しています。家には、当時のホームビデオも残っていました。その中から、特別な行事やイベントを撮影したものではなく、家族の「日常」を撮影したものを選んで、音声だけを作品の中にスピーカーを取り付けて流すことを考えています。映像まで出してしまうと「自分語り」のようになってしまうので。————

黒松さんが今回の作品で表現するのは、“華やかで明るい”とは対極にある、日常を切り取った、どこか“懐かしさ”を感じる“過去の記憶”です。

机の本棚には、スタイロフォームで一つ一つ作った「本」がありました。これらも黒松さんの「記憶」から再現されたものです。その書名のいくつかも黒松さんは覚えているそうで、「自由自在」や「特進クラスの算数」という参考書(笑)、お母様から譲り受けて大好きだった「シートン動物記」が再現される予定です。

この作品のキーワードは、「日常の記憶」。

—————当時当たり前だと思っていた日常が、突然奪われたことでその幸せに気づきました。なくなってから気づくこと。この作品ではそのことを表現したいと思います。—————

水色のスタイロフォームを材料に選んだ理由は?

—————まだ粘土とスタイロフォームとどちらにしようか悩んではいるのですが、スタイロフォームは、記憶を忠実に再現しやすかったことと、「軽い」素材を使うことで、「現実味がない、儚い、脆い」と言ったことを表現できるのではないかと思いました。

色は思い出せるところだけ彩色する予定です。思い出せないところはそのまま、スタイロフォームの水色を残します。—————

黒松さんは、私たちよりもずっとずっと豊かな感受性をもっていて、幼少期に起こった出来事が彼女に与えた衝撃は周りが思っている以上に深く、そしてその記憶はとても「鮮明」なものでした。

7月中旬に行われたWIP(ワークインプログレス)での担当教授からの言葉についてもお話ししてくださいました。

—————「拾ったゴミ(断片)から想像して原形を復元する」という作品について、「生産と消費について表現したいのか?」と言われました。それは私が言いたい事とは違うなと思いました。私が表現したいのはそうではない、と。だから、これまでやってきたことをもう少し発展させたいなと思いました。—————

この時から、黒松さんの制作は、「断片から想像して原形を復元する」という、ある意味周囲に受け入れられやすい作品から、「記憶を頼りに原形を復元する」という方向にシフトチェンジされていきます。

—————これまで、自分のことを作品にすることが苦手で、拾ったもので見た人が、「分かりやすい・共感しやすい」作品ばかりを作ってきました。卒展にこの作品(学習机)を出品することで、これまで周囲の人に話してこなかった自分自身の生い立ちや過去をさらけ出すことにもなります。(決断するまでに)迷いはありましたし、葛藤もありました。でも、勝負するなら今かなと思いました。子供の頃のこの経験が、今、作品を制作するモチベーションになっていると思うので。—————

黒松さんの中でこうした「葛藤」があり、その中でこの卒展の場を勝負の場と「決意」し挑んだ作品です。制作過程では、過去に記憶を遡り、自分自身を見つめ直す機会が何度となく訪れていることと思います。 最初に感じた作品の“凛々しさ”は、この黒松さんの「決意」の表れだったのだと納得しました。

—————自分の過去を作品にすることにまだ迷いはあります。でも、一人でもこの作品に共感してくれる人がいたら嬉しいです。————

黒松さんがこの作品を完成させた時は、幼少時から続く記憶の一つの完成形(ゴール)となると共に、新たな、そして大きな一歩となることと思います。

今日も、広い部屋でスタイロフォームをカットし、ヤスリで一つ一つ丁寧に削りながら、自分と向き合っている姿が思い浮かびます。

執筆:河村由理(アート・コミュニケータ「とびラー」

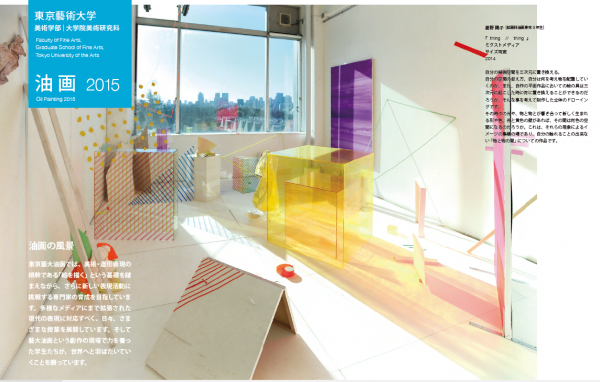

2017.01.18

星野さんのアトリエは東京藝術大学絵画棟の7階。窓から眼下に広がる上野の杜は、その日はまだ11月だというのに朝から降り続く白い雪と樹々の紅葉とのコントラストが一枚の絵のようでした。

アトリエは白い空間で同じ油画専攻の楊博さんとシェア。そこには次の構想を練るためのポップで色とりどりな“モノ”たちが置かれていて、中には消臭ゼリーやウィッグなど、一見絵画とはかけ離れているように思えるモノも。触ったり、置いてみたりしながら、モノの様子を探っているのだそう。

インタビューは星野さんの小気味良い語り口で進んで行きました。

ボールの中にはゼリー状のものが入っており、そこに仕掛けたライトが不思議な光の拡散を見せています

◆星野さんの作品は、平面的な絵画とは異なる三次元での立体表現。こうした作品へ至った経緯をお聞きしました。

4 年生のとき、小林正人先生の授業『現代美術コース』で、たったの5 時間で作品をつくるという課題がありました。使う材料は、他の受講者たちが星野さんのために 100 円ショップで買い集めた 200 点のモノ。この経験が作品づくりの大きな変化になったといいます。

「とにかく設計図も計画も立てられない中で作らなくてはならなくて。作品の概念がよく解らなくて、感性も何かわからないし。でも、とにかく『終わる』ってとこを見せる。このことが作品作りの転機になりました。」

フラフープにボール、中央に掛かっているものはホログラムシート!

北側に面した天井高のある空間にいろんなものが置かれています

「もともとは平面作品を描いていましたが、モノを自分で重ねて、そのモノが連続して重なるものをモチーフとしていて。わかりづらいと思うんですけど、自分でその物どうしの関係を操作していくことに興味があって。」

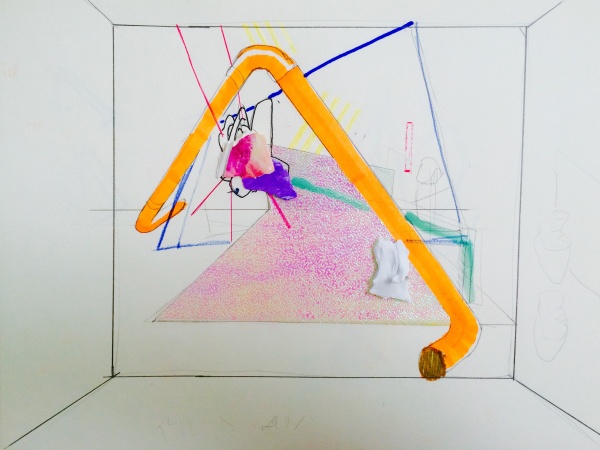

平面作品

「1 年生の時の『東京マケット』という課題は【東京を歩いて感じたことを作品にしなさい】というものでした。自分が考えたのは『赤いビルと黄色いビルがあったらその間はオレンジの空間になるのではないか』とか、例えば『ビルがたくさんある中でひとつがあたたかくなったら周りも変わっていくんじゃないか』とか、そんな当たり前のことなんですけど。そんな単純な発想を模型にした時に、なんだかすごく自分の中で楽しい実感がありました。そこで起こっている現象が楽しくて、それも大きい部屋でやってみたいと思うようになって。」

『Things//Things』

「大きな部屋では、1 日の太陽光の移り変わりを利用して、自分が意図したものと、その時に現れる新しい形や色とで、新しい関係をつくることを実験的にやってみた。自分のイメージしたものが 3 次元に置き換わった時に『その空間に足を踏み入れる感覚』が絵画よりもとても強く感じられたので、そこからいろいろやってみたいなと思うようになりました。」

絵画棟での展示の説明

「その後に絵画棟 1 階のギャラリーを利用して、自分で何となく描いていたドローイングを三次元にしてみました。正面から見るとただのペインティング作品ですが、横からも上からも見ることができる。つまり最初の視点は絵(平面)なんですけど、その中に自分が入っていけるような空間を作ることをテーマに、しばらく制作しました。」

「去年、3 年生の時の作品をアーツ千代田 3331 のギャラリーに展示しました。入り口から最初に入っていくときは、正面からだと二次元的に見えるようになっているんだけど、そこから中に入っていくことができるというもの。とにかく絵の中に入ってみたいという単純な動機でやってみました。

ここまでの作品は自分のテーマがあって、ドローイングのラインはモノで置き換えると何になるんだろう?と。最初は置くモノを自分で作っていました。なのでちょっと『固い』といわれて。」

「それが原因で、4年生の『現代美術コース』での課題では全部 100円ショップの小さな物を使って、設計図のない状態でいきなり作ることを要求されました。置かれている物どうしの関係性とか、そこでしか生まれないおもしろさに、感覚として気づくことができた。」

「たとえば、ちょっとこれは洗濯ハンガーみたいなものなんですけど、」

同じ講座の方たちが星野さんのために無作為に集めた 100 円ショップのものの一部。ボールの中 はぷにょぷにょした昆虫ゼリーに消臭ビーズ、底には光るライト!星野さんの発想の一部を再現。

―ハンガー?

「そうなんですけど、それがそう見えなくなる瞬間が面白い。『どうしたら作品になるんだろう?』『作品って何だろう?』『人が見て、かっこいいってなったらいいなぁ』とか考えながら、そういうところを探していろいろ遊ぶ…その時遊ぶ余裕は、まったくなかったんですけど。」

「最初は平面で描いたものを 3次元にしていたけれど、それは何も描かない状態から作っていった、初めての体験でした。」

「でも、まだうまく消化できないままで。そんななか、2016 年の夏に石橋財団国際交流油画奨学生として 2 か月間アメリカのいろんな州に行かせていただきました。そのことを報告展示する課題が先週あって、作品を作りました。こんな感じです。」

2016 夏の報告展示作品。正面には映像が投影され、両側はミラーフィルムに移り込んだ映像やモノたちがまた違った姿を見せています。床にも仕掛けが!

「正面には向こうで撮ってきた山や川などの映像を映してます。」

―自然の映像ですね?

「そうですね、それを映して。両側の壁にはミラーフィルムを張ってあるので、正面の映像がミラーフィルムに反射して、色や形が強く変わる演出をしました。」

ミラーシートに移り込む物の形があいまいになっている様子

アメリカの星野さん好みのテンションのものたち

―正面の映像だけでなく、ライトなどいろんな光るものが置いてあります。

「他にも、ラスベガスで拾ってきたエッチなカードとか、黒人向けの化粧道具で、ビビッドでどぎつい紫色とか…そんなテンションがすごく好き。それを並べて置いてみたり、組み合わせてみたりして『かっこいい』『おもしろい』と感じたところを探しだし、空間を仕上げていきました。」

―おもしろい。

「ふふふ(笑)。『何か強い色があったら、その隣に負けないくらい強い色を立ててみよう!』みたいな空気がアメリカにはあって。そんな、自分にとって面白いなって思うことを伝えたくて、映像をフォーカスして撮ってみたり。また監視カメラも作品空間のなかに 1箇所あって、自分が動くと同時に、床にもその映像が投影される仕組みになっています。」

―そこに入ると部屋全体が動いているような感覚でしょうし、両サイドのミラーフィルムに映り込んでいるものは、ゆがんでしまって原型をとどめていない様子ですね。

「そうなんです、なのでちょっと自分の感覚が破壊されていくような感じになって。何が本当で何が嘘かちょっとわかんないような。

元の形が何だったのかわからなくなる状態っていうのが、自分の一番の表現。最初に部屋に入ったときに、両壁に映像が投影されているなってことよりも、「あれ?なんか動いてる!」っていう不思議さとか、奇妙さとか、モノがモノでなくなる瞬間が一番気持ちいいかなって。

今はそこを目指して、そのプロセスをより深く体験できるものを探して、いろいろモノを探って考えている状態なんです。」

―『現代美術コース』の課題では、それまで 2 次元のドローイングから 3 次元に起こしていたものから、ダイレクトに 3 次元で表していく方法へと、いわば制作過程が真逆になりましたね。

「その方が理由がいらないし、自分の欲求に対してどこまでも感覚的になれるというか。最初にドローイングを描いて、それを立体に起こすってなると当たり前のことなんですけど、最初の計画に自分が縛られてしまい、そこで新しい出会いがない。なんか出来上がった後に自分で予定どおりに作ったけど、それで?っていう状態がすごくあって。」

「それに光などは絵の中では作れなくって。動きとか、光が当たってできる影なんかは、絵で描くと逆にうそくさくなってしまう。けど、自分が三次元で入っていって体感できると初めて美しく思える。そこに意識が向いたのは小林正人教授の課題があったから。そこからは考えない方法を考えている感じ。」

◆卒展に向けて

「今は次の展示に向けてモノを違う状態にできて、人に見せる・見てもらいたいっていうのを考えて探っている状態。かっこいい状態を考えながら、触って、様子見て、っていう感じです。」

―作品を現場で作り上げる星野さんにとっては、時間も重要なポイントになります。

「東京都美術館での展示時間が五時間と限られているので、その時しかできないものにどれだけ取り組めるかっていうのが課題。何を削って何を残すかについて、その場所での制約を含めて、どれだけ自分のパフォーマンスができるか。材料を集めつつ、かっこいいものの組み合わせを探しています。特に東京都美術館の中では暗室が作れない。明るい中で映像をどう映すか、どう伝えるか。そこは初めに計画しないといけないので、今はやることを整理しています。」

自分の作った映像等を今度は絵にして、どんな空間だったかなど思い出しながら思考を整理

◆星野さんご自身のこと

―小中高生はどんな学生でしたか?

「小さいころは絵を描けばほめられるのが嬉しくて描いていました。私って才能があるんだと。でも絵画コンクールには一度も引っかかったことはなかったけど(笑)。

中学時代、地元は結構ヤンキーばかりで(笑)そういう雰囲気の学生時代。卒業の時に何か自分だけのものがほしいと思って。

高校の合格発表の日にもらった予備校のパンフレットを見て『藝大ってかっこいいじゃん』と。ほんとにそれだけ。『私は周りとは違う何かがあるはず!』と。きっかけは人に認められたい、一番になりたい、自分だけの何かが欲しい、って思ったこと。」

―気持ちいいくらいきっぱり。

「やー、ウソついても仕方がないなっていう。教授には最初、アート論を勉強しなさいと言われましたが、でも本を読んでも要約はわかるんだけど、その先に進めない本がたくさんある。どうも作品作りにおいてコンセプチュアルな表現がしっくりこない。教授に相談すると、もういいからそのまま行けと。自分が作品を作るための社会的な意味やコンセプトを考えすぎずに今の勢いで突っ走れと。」

「世の中に対して、より自分の刺激を求めている。」

―熱いですね。

「ネガティブかもしれないけど、自分のコンプレックスがあるから作品で認められたい、見て欲しい。美術より他に好きなことがたくさんあるし、そっちも全然楽しい。でも講評近くなったらやらなくちゃ!となって、やればすぐ作品作りがスタートできる。」

―そのスイッチがあります?

「もっと早くやればいいのですが。時間がないとちょっとでもよい方の選択を、パッとするしかない。そんな風に作った方が評価がいいんです。永遠に時間があると思い込んでいる自分は優柔不断。切羽詰まったら、より感覚的になれるし失敗しても堂々とやるしかない。一瞬一瞬の方が楽しい。やるしかない。」

―いさぎよさもありますね。

「迷ってるとかっこ悪いから、間違っていても 100 パーセント正しいって顔をしようと。勢いやパワーもあるし楽しい。教授には、その楽しいことから言いたいことのコンセプトを言葉にできるように、もっと自分らしさの整理をするように言われています。」

「とにかく手を動かして、自分がよいと思ったものを出会わせて。そこから出てくるものしか信じられないかな。」

雪の寒い日だったことを忘れるくらいの熱く面白い本音トークで進んだインタビューでした。見る人を楽しませたいという作品たちが示すように、人を惹きつける魅力もある星野さん。一つ一つの課題やイベントを経験するごとに、どんどん新たな感性が生まれていくような星野さんの視点。卒展ではどんな作品が作り出されるのでしょうか。

またアートプロジェクトにも興味があり、企画しながらいろんな人の体験も広げていきたいという野心も語ってくれました。彼女の今後の活動も、どう展開していくの目が離せません。

東京都美術館での卒展、その直前に行われる藝大での展示にも是非足を運んで体感してみてくださいね。

執筆:大川よしえ(アート・コミュニケータ「とびラー」)