2017.12.30

東京都美術館(とびかん)で楽しい探検ツアーに参加しませんか?

とびかんにはとっても気になる色やカタチがいっぱい・・・。

そんなとびかんをとびラーと一緒に探検してみましょう!

大人もこの日はとびかんを知るツアーに出かけます。

探検の後は、親子で「とびかん探検MAP」を制作します。

子供も大人も「とびかん探検」のエキスパートになれちゃうかも?!

*参加無料。参加には事前申し込みが必要です。

*定員に達し次第申し込み受付を終了いたします。

*広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

2017.12.27

初めて訪れる取手キャンパス。しっかり着込んで訪れたその日は、11月下旬にしては暖かく、気持ちのいい天気だった。

取手アートパスが近いということもあり、バスを降りてすぐに、木材で小屋のような作品を組み立てている現場に遭遇する。

それまでの遠足気分から一転、自己と向き合い、作品がうまれる場所へ来たのだと気が引き締まる。そして、わずかによぎる不安。

私は本インタビューに臨むにあたり、“日々考えていることや取り組んでいること”と作品との繋がりについてお聞きしたいと思っていた。

だが、これまで作品の制作現場に接したことがない自分に気づき、そんな自分に説明いただくあれこれがわかるだろうか・・・そう思ったのだった。

そんな不安と、どんなお話を聞くことができるのだろうという期待を抱きつつ、私は専門教育棟へと向かった。

本日、インタビューに応じてくださるのは、大学院美術研究科芸術学専攻の野村 紀子さん。

主に美術教育について研究しており、小学校の図画工作科非常勤講師として二年間勤めていたこともあるそうだ。

柔らかな笑顔と落ち着いた佇まいが印象的な野村さんを見て、「もし自分が小学生だったら、野村さん会いたさに図工室にいつも行っていただろうな~。」と思ってしまった。

野村さんの研究室へ案内いただくと、大きな油絵が私達を出迎えてくれた。

整理整頓が行き届いた空間に置かれているからだろうか、その大きさ、そして存在感が一層際立つ気がする。

聞けば、この大きな油絵が修了展に出す、制作途中の作品とのこと。

作品の画面いっぱいに散らばった果物、グラス、そしてスプーン。

全体的に淡い色合いということもあり夢の中のような世界が広がっているが、描かれている物体はどこまでも写実的だ。

だからだろうか、作品を通して見える世界は夢の中のようで、一方で現実のようでもある。

そんな不思議な雰囲気をたたえた作品を前に、インタビューが静かに始まる。

【モチーフの色、かたち】

まずは制作中の作品に近づいて話を始めるのかと思っていたが、野村さんは1冊のファイルを持ってきてくださった。

拝見すると、そこにはペンで大まかに描かれた絵が何枚かあった。

野村さんにとって、これらは“メモ”という位置づけだそうだ。

「何枚かメモを描きます。これの通りにやるというわけではないんですけど、このメモをきっかけにしてモチーフを組んだりしています。ここに何か塊があればいいな、濃い色があればいいな、というイメージをメモしている感じです。まず、これを描く前に実際にモチーフ(本作では果物)を組んで写真を撮ってみたんですけど、上手くいかなくて。一度片づけて、メモをとって、モチーフを組み直して、撮影し直しました。」

更に、モチーフ選びについても説明をしてくれた。

「モチーフを選ぶ時、画面に配置した時に響きあうような色があるものを選びやすいです。例えばブドウだったら、私の場合、きれいな赤や緑一色のものだと、そこで色が固まってしまって“赤”で終わってしまうんです。赤色の粒に緑色が差し込んでいるもののほうが響きあうと思います。プルーンも赤みがかっていて、きれいに真っ青じゃないところが私にとっては魅力的です。」

ちなみに、野村さんが特に反応するモチーフはブドウなのだそう。いくつもの粒が一塊になっているところや、粒と粒の間にある空間、そして粒同士を繋ぐヘタが線となって存在するところに魅力を感じるのだそうだ。

改めて作品を見ると、色の重なり具合やモチーフの配置に自然と目がいく。特に、色の重なりについては果物の熟成が進んでいる部分とそうでない部分、ヨーグルトに浸かった部分、グラスを通して見える部分、それぞれが何度も色を重ねて表現されている。野村さんが色に魅力を感じ、それを大切にしていることが伝わってくるようだ。

【自分自身に目を向ける】

次に、野村さんは別の小さなファイルを持ってきてくださった。

ファイルを開くと、そこには名刺サイズの紙が沢山収められており、それぞれに色と線が描かれている。

紙にポツポツと点在している、色と線。

抽象画のようにも見えるこれは一体、何なのだろう。

「ひとがつくったものを見て、気になったところをメモしています。最初は構図を考えるための参考としてだったと思うんですけど、段々それだけではなくなってきて。ファイルを見ていくと、メモ同士で似ている部分があったりもして、これは構図のためのメモというよりも、自分はこの部分に魅力を感じているんだ、ということの確認に繋がるメモなんだな、と全体を通して眺めてみると思います。」

どういったところに魅力を感じるのかを聞いてみた。

「グラデーションって単純な色の移り変わりじゃなくて、例えば赤から白になる間に違う色が挟まっていると思うんです。そういった色と色の混じりあいの他には、フワッとした雰囲気の中にある鋭角な線とか、何かを予感させる塊に反応するみたいです。」

説明をしながら見せてくださったメモには、確かに何層にも重なった色や空白部分を斜めに横切るいくつもの細い線が描かれていた。

色、線、塊・・・どれも、先ほどのお話で出てきたキーワードだ。

私の中で、この小さなメモ達と目の前にある作品とが少しずつ重なっていく。

自分が何に魅かれ、反応するのか。メモを通して自分自身を観察する野村さんは、静かに話を続けていく。

「このメモって、私には、自分はここが好きだったんだな、と確認できるものなんです。自分の中にあるはずだけどわかっていないことが、メモすること、そしてメモ全体を眺めることでわかってくるという感じもあります。」

メモをとるのは作品に限らず、例えば星空や盆栽など、日常生活の中で出会うものもあるという。大切なのは、見た物が自分の目に留まるかどうかだ。

「メモするものを求めて探すというよりも、目に留まったものを描くことが必要だと思っています。目に留まったということは、そこに何か予感があるはず。その予感をそのままにしておくとただの出来事なんですけど、その予感を振り返って、なぜその時『ハッ!』と思ったのか・・・それを考えたのが、このメモなんだと思います。」

「やっていることは、例えば日記を書くのと同じ感じです。自分の内側ではなく、外側にあるものをきっかけに自分を振り返っている。」

野村さんにとって、自分の思考を把握、整理するためにメモが大きな役割を果たしていることがわかったが、そもそも何故こういったことをしようと思ったのだろう。

「“このモチーフを描く”というよりも、作品全体を通して浮かび上がってくる性格があるんじゃないのかな、と思うんです。描いているもの同士の響きあいというか。そういうのを出せるように描かないといけない、と今は思っています。もともと描くこと自体が好きです。描ければいいというのもあるし、描くという行為自体に安心感を得ていて。これまではそういった感覚のもとで作品を描いていたように思います。今回は、自分にとって望ましい絵にしたいと思っています。このメモは、“望ましい”って何だろう?といった疑問等が関連して生まれてきました。」

なるほど、面白い!自分にとっての“望ましい”絵を知るために自分自身に目を向ける、という野村さんの取り組み、興味深い。けれど、絵を描いたりものを作ることで何かを表現する、という機会が日常にない私にとって、そこに「絵を描く人だからできることなのだろうなぁ」という、少し冷めた気持ちも含まれていたのが正直なところだ。

しかし、野村さんの「やっていることは、日記を書くのと同じ感じ」という一言で、“メモをする”という野村さんの行為をグッと私自身に引き寄せることができた。日記ではないが、私は本を読んでいる時にピンときた文章があると、そのページの角を少しだけ折る。そして、たまにそのページだけを読み、「そうだ、私はこうありたいんだ」「この言葉遣いが好きなんだよな~」というふうに、書かれた文章を通して自分の色々な部分を振り返ることがある。そういった私の行為は、方法は違うけれど野村さんがしていることと同じようなものなのかもしれない・・・そう思うと、先ほどの冷めた気持ちが消えていった。

【距離感の変化】

ひとしきり小さなファイルについて話をした後、野村さんは棚から新たに別のファイルを取り出してきてくれた。

「このファイルは、モチーフのいいなと思った瞬間を撮ったものです。」

開いてみると、そこには沢山の写真がきれいに収められていた。

今回の作品の参考になったであろう、ヨーグルトのかかった果物の写真もあれば、果物以外の写真もある。

「写真をファイリングし始めたのは去年からです。制作の度に撮るんですけど、見やすくしようと思って始めました。」

写真をファイルに整理する前と後とで、野村さんの内面や作品に何かしらの変化はあったのだろうか。

「こうして整理をすることが作品に何か影響する、とかは多分ないです。一番の変化は、自分ではないひとにものを見てもらえることと、こういった制作過程を踏まえて会話ができるようになったことです。」

そうか、そういうものなのか…。どうやら私は、「作品に何かしらの影響がある」という答えを無意識に期待していたらしい。「多分影響はない。」というあっさりした回答に思わず戸惑いつつ、次に続く「変化は自分と周囲との間に起きている」という発言に驚かされた。確かに、3冊のファイルを見る前と後では、野村さんと私、そして作品の距離感が少し変わったように思う。いや、実際には、変わったのは私の意識なのだ。ファイルを見せていただく前は、作品はあくまでも“野村さんが制作した作品”であり、野村さんは“制作者”、そして私は“鑑賞者”でしかなかった。それが、こうして3冊のファイルを通して制作過程を見せていただくことで、いつの間にか制作者側に寄った目線で作品を見ている。そしてその作品はというと、制作に費やされた時間の厚みや野村さんの意志を感じさせる、親密さのある存在として、今の私の目には映っているのだった。

【自分の中の変化】

3冊のファイルを通して、野村さんと鑑賞者(私)との間に起きた変化。この話をしている時の野村さんの声は、それまでの落ち着いたトーンから一転、少しワクワクした感じになる。

「出来上がる絵はいつも同じようなモチーフを扱っているので変わらないし、描くことも私の中で習慣化されているのでそんなに変わりません。でも、制作が私の一方的な説明ではなくなった、ということが一番の変化なのかな、と思います。それまでは、『いいと思ったから描きました』という一言で終わっていたやり取りが、それぞれの感覚に基づいて意見を交換しあえるようになったというか・・・。一言で終わらない関係を今実際につくれているなぁ、ということに感動します。」

変化は、野村さんと鑑賞者との間だけでなく、野村さん自身の中でも起きているようだ。

「自分の絵を間に挟んで人とやり取りができるのは、新鮮だし、感動的です。人と話すってすごく難しいことだと思う。このメモ達がなければ、作品だけを見て言葉で全て表さなければいけないのを、メモ達を見ながら話せているっていうのは・・・スゴイな~、私っていう人間って変わるんだな~と思います。

前が悪かったという訳では決してないんです。前があったから、延長線上でこういうことができている訳で。だから、こういうことができるようになった自分にも感動します。」

思い返せば、野村さんは最初からずっと私達のコメントや質問に真摯に答えてくださっていた。私はそれを、野村さんが何事に対しても丁寧な方だからなのかな、とかインタビューだからなのかな、と思っていた。だが、野村さんも私達と同じくらい、もしかしたらそれ以上に、作品を間に挟んでの私達とのやり取りを楽しんでいたのかもしれない。

更に、野村さんは作品の捉え方の変化についても、お話してくださった。

「描くという行為はあくまでも個人的な作業で、今もそれは変わりません。ですが、以前は“作品と私の大切な空間”という意識が強くて、私的な存在でしたが、これからも描いていくことを踏まえて、過程の一つになっていったという感覚があります。この絵はこれとして描くけど、これもきっと私の中ではメモみたいに何かしら『いいな』と思ったものの一部で、次に描く時の何かしらの一部になるだろうし、だから連作みたいな感覚があります。何を描いたかは一枚では証明できないけど、複数あることによって何かが表れてくる感覚があります。」

「絵とメモは、かかる時間や費用、規模も違うけど何となく似ていると私は思っています。メモもこの絵も、今の私が『いいな』と思ったものを表したものという点で、今しかつくれないもの。次に描く絵はきっと、その時の私が『いいな』と思ったものをもとにしたものなんだと思います。」

ふと、魅かれるもののメモについてお話いただいていた時に野村さんが仰った、「自分にとって“望ましい”絵にしたい。」という言葉を思い出した。

【モチーフに近づく】

随分と話が深まったところで、野村さんはまた新たなアイテムを見せてくれた。

これは、新聞紙でできた塊のようだが・・・一体何だろう。

「これは、新聞紙で作った果物です。構図を組む時に、『こんなに食べ物を粗末に扱っていいのかな』という疑問と生モノに何度も触ることに対する罪悪感があったので、代替物として作りました。」

代替物の制作を通して、野村さんはモチーフの造形という点で、モチーフに少し近寄ることができたという。

「実物を置いて新聞紙を一枚一枚貼っていくうちに、これ自体にも愛着がわいてきたんです。一連の作業を終えて、代替物としてではあったけど、この作業を通して果物にもう少し近くなれたかなと思います。こういう感じなんだなっていうふうに。こういう感じのものを描いているんだな、という感覚になりました。」

果物の代替物を新聞紙で作ろうと思ったこと、そして実際に作ったことにも驚くが、何より驚かされたのは、新聞紙で作った“果物”に触るとそれが何の果物かがわかることだった。無彩色であるにも関わらず、微妙な窪みや曲線からリンゴや洋ナシだとわかるのだ。

間接的にはメモを通して魅かれる部分を見出したり、直接的には新聞紙で果物の代替物をつくったりと、様々な角度からモチーフについての考察を重ねる野村さんだが、モチーフの選び方に基準やポリシーはあるのだろうか。これは、必ず質問しようと思っていたことだ。

野村さんの作品には果物やスプーンがよく登場する。食材というくくりであれば肉や野菜もあるし、色合いならば花もある。素材ならば石や木材・・・という風に、色々なものがモチーフとなり得る中で、なぜ限られたものを選び、描き続けるのだろう。

「自分が描けるものを選んでいます。“描ける”というのは自分の技量というのもあるし、選んだモチーフとある程度の期間付き合っていけるかもあります。本当に上澄みをすくって言うと、好き嫌いです。時間とお金をかけてずっと描くものだから、好き嫌いは大きいと思います。でも、好き嫌いは本当の上澄みであって、その根っこには自分がこれまでに経験したことや、日々考察していることなどがあるんだと思います。」

少し間を置いて野村さんが呟いた。

「『これじゃなきゃいけない訳ではない』と言いつつ、これじゃなきゃいけないんでしょうね・・・。でも、それはきっとブドウでも“このブドウ”でないといけないんです。私にとっては、ここに用いたブドウでないとこの画面ではいけなくて。ブドウの選び方も、“この品種のブドウ”とかではなくて、店頭に行って『あ、この感じ!』とピンときたものを『こっちとこっち、どっちがいいかな?』と比べるので、一か所の売り場で結構悩んでいます。」

“描ける”ということに対する、野村さんの考察は続く。

「“描ける”と思うものは、“描きたい”と思えるものだし・・・うーん、もうちょっと考えたいです。もともと描くのが好きだったから、考えてなかったです。けど、考える必要はあるかなと思いました。」

【卒業後の進路について】

この3月で大学院を卒業する野村さん。今後の進路や、制作への取り組み方についてお聞きした。

「小学校の非常勤講師をすることによって色々と考えられたので、そういうのも視野に入れて今後について考えてはいます。直接的ではなくても、このメモを見せたら子ども達はなにかを思うのか。絵だけを見るのと、メモとあわせて見るのとでは何か違いはあるのか。そういう見方で、自分の創作活動と美術教育との関係に興味があります。」

野村さんの、美術教育の研究者としての一面が見えてくる。

「子ども達に絵だけを見せるよりも、その過程にあるメモもあわせて見せたほうが、作者が自分と近しい存在だと思えるのではないか、と思うんです。美術館に行くと、完成したものだけが飾られているけど、完成に至るまでのメモが沢山あるはずで。それを見ずに美術館で絵を見ると、子ども達はそういったものや制作者を遠い存在と感じるんじゃないのかな。だから、私のこういったメモを子どもが見ると、『自由帳と同じじゃん』とか『自分たちと同じことをやっているんだな』と思ってもらえるのではないかと思うんです。『自分のやっていることにもっと自信をもってもいいんじゃない?』『自由帳に何か描くという行為は、私にとっては大事なことだよ!』と・・・。」

「学校教育では何かを蓄える時期なのかなと思います。だから、メモしたり自由帳に描いたり、そういった過程を大切にしたいと私は思います。出来栄えのいいものは勿論良いことだと言えるでしょう。ですが、結果としてそうでないものだって、その子なりの、そこに至るまでの何かがあったことを私は大事にしたいんです。だけど、それを飾る時に上手く表現できないことに葛藤があったりして。どうしても、目の前の作品だけで評価されるのを勿体ないと思ってしまいます。そういう気持ちもあって、制作過程をファイルに整理したりメモをつくったりしたのかもしれません。」

子ども達に美術をもっと身近なものとして感じてほしい。美術を楽しんでほしい。野村さんのそういう気持ちが強く伝わってきた。

【制作のエネルギー源】

「絵を描くことが習慣化している」と仰っていた野村さん。ご自身の創作活動や研究分野である美術教育についても意見をわかりやすく述べてくださるあたり、おそらく考察することも習慣化しているに違いない。そんな“美術漬け”の野村さんのリフレッシュ方法は何なのだろう。俄然興味がわく。

「私すごく漫画が好きです。広範囲で好きなわけではなくて、特定の作家さんの漫画が好きです。線の感じとかがかっこいいんです。漫画を読むと、白黒で、線とか面だけで表さなければいけないものが何コマもある種額縁のような線の囲みでバーッと並んでいるじゃないですか。それが何枚も何冊もあって。連作みたいだと思って見てしまいます。・・・というのはこじつけで、面白いからのめり込みます。楽しみながら読みますし、好きな漫画を何度も繰り返し眺めている時に『この感じ好き!』と、ある一コマに見入ることもあります。その時は、ストーリーではなく絵の感じを眺めています。そして、こんなに私を突き刺してくる“好き!”と思わせる何かに刺激を受けて、『私もそんな絵を描きたい』と思うし、一方で『私にそんな絵が描けるだろうか?』と焦りもします。好きな漫画を読むと楽しいだけではなくて、やる気や焦りにも繋がっています。」

野村さんの新たな一面が垣間見えるかと思いリフレッシュ方法をお聞きしたが、見えたのは、どこまでも絵が好きな野村さんだった。

他にも、野村さんはこんなことも話してくださった。

「一番の理想は、自分が過去に描いた作品をいいと思えることです。その作品はその時の自分にしか描けないものであって、『この時の私はこんなことを感じて描いていたのかな?』と思えたら最高です。そう考えると、誰のために描いているという訳ではないのかなと思いました。」

何気なく視界に入った絵。思わず「いいな」と思ったそれが、過去に自分が描いた作品だったとしたら。きっと、野村さんは漫画の中に好きな絵を見出した時と同じように、そこからやる気と焦りを受け取り、現在の自分のエネルギーにするのだろう。作品を介して過去の自分からエールを送られるなんて、なかなかできる体験ではない。その時が数年後なのか数十年後なのかはわからないが、いつか野村さんのもとに訪れるといいなと思う。

【終わりに】

修了展の作品を糸口に、その周辺部分についてもお話を聞けたらいいなぁ。インタビュー前の私はぼんやりとそんなことを考えていた。そして迎えた当日、挨拶もそこそこに野村さんが構図のイメージ図を用いて制作過程について話し始めた瞬間に、私はその考えを捨てた。こちらから掘り下げずとも、既に深い地点に立たせていただけている、そんな気がしたからだ。

その後は本当にあっという間で、各種資料(3冊のファイルと新聞紙の果物)をガイドに、野村さんに手を引かれながら、創作活動に関するあれこれに美術教育、“自分の知らない自分”という存在にまで考えを巡らせる旅をした気分だった。野村さんはその小さな体に美術に対する情熱を沢山蓄えており、私達がどんな質問をしようと、終始丁寧かつ熱心にお話をしてくださった。熱心さは私達にも伝わり、結果、目と耳と脳みそをフル稼働させっぱなしの濃密な時間を過ごすことができた。

思考の旅で得たものは他にもある。作品に対する、私達インタビュアーの見方の変化だ。最初は「写実的だ」「ヨーグルトから果物が透けて見える部分がきれい」といった、描かれているものに関する感想ばかりだったのが、最後は「親しみがわいてくる」「何だか我が子のようにかわいい」という、これだけ聞くと何に対しての感想なのかわからないものへと変わっていたのだ。野村さんにあれもこれも聞き尽くし、すっかり制作者寄りの思考になっていたからこその感想だと思うが、そういう貴重な体験をさせていただけたことに感謝している。修了展では、インタビュー時に見せていただいた資料も展示してもらい、私達のような体験を他の方にもしてほしい、そう思った。

ちなみに、先ほど私はピンときた文章があるとそのページの角を折ると書いたが、ページの角を折るだけで該当箇所に線を引いたり付箋を貼ったりはしない。なぜなら、そういったことをしなくても“その文章に反応したい自分”がいる限りは、読み返した時に必ず同じ文章に反応するからだ。逆に、角の折られたページを読み返しているにも関わらず、どの文章にも反応しないこともある。その時はその時で、“かつての自分”と“今の自分”の感覚の変化を知るいい機会となる。野村さんと小さなメモ達の間にも、同じようなことは起きるのだろうか。小さなメモ達を見ながら、改めて野村さんとお話をしたいなと思った。

【おまけ ~藝大食堂編~ 】

インタビュー後に少し時間があったので、私達は野村さんを誘って藝大食堂でお茶をすることにした。野村さんに案内いただき4人で移動をする。

取手キャンパスに到着した時は明るかった日差しも、すっかりオレンジ色に変わっている。

外の冷たく新鮮な空気を吸うと気分が一新するのか、インタビューが終わったにも関わらず、結局またそういった話をしながら歩いていった。

取手キャンパスの藝大食堂は、今年10月にリニューアルオープンしたばかりとのことで、食堂というよりも開放的なカフェのようだ。内装とテーブルのそれぞれ一部に木材が使われており、食堂にぐるりと設置された大きな窓から遠くに見える雑木林と相まって、ここが大学食堂だということを忘れてしまう。なお、ここには小規模ではあるが軽食類や備品を扱う売店もある。ここでもお洒落な食料品店で販売されているスナック菓子を見つけ、自分の中の“大学食堂”のイメージが崩れていくことにおののく私であった。

ひとしきり食堂内を見た後で、飲み物を注文する。先に受け取った野村さんと、もう一人のインタビュアー・山本さんが席についたのだが、ちょうど外から夕陽が差し込み、静かで穏やかな光景がひろがっていた。

ここでは、逆に野村さんが私達個々人のことや、とびらプロジェクトについて聞いてくださった。どの話も丁寧に聞いてくださり、あっという間の30分間だった。

私にとっては今回が初めての取手キャンパス訪問だったわけだが、ここまで充実した時間を過ごすことができるとは思っていなかった。これも、丁寧に対応くださった野村さん、そして共にインタビューに臨んだ山本さん、峰岸さんがいたからこそだと思う。みなさん、改めてありがとうございました!

執筆:藤田まり(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびらプロジェクトに参加して一年目のとびラーです。この一年間で、美術館及び美術館を取り巻く環境について色々と知ることができました。それを踏まえて、二年目は美術館の可能性を何らかの形で発信していけたらと思っています。

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.12.27

2017.12.26

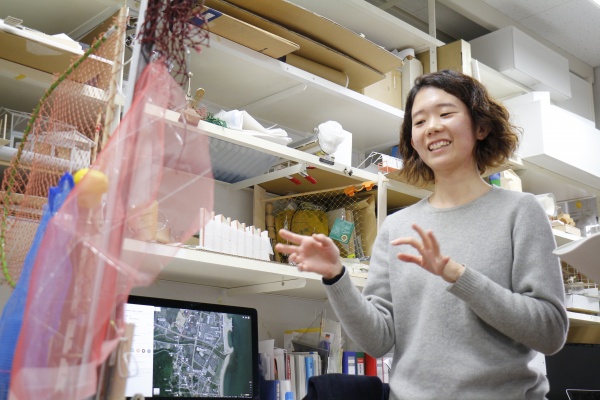

良く晴れた晩秋の昼下がり、総合工房棟に建築科の板坂留五(るい)さんをお訪ねしました。工房棟入り口に時間通りに迎えに来てくださった留五さんは、グレーのセーターにグラデーションのストールがお似合いの、柔らかい印象の方でした。

案内していただいた4階には、院生の研究室が並んでいます。ガラス張りの部屋から中の様子が見え、建築事務所が並んでいるような雰囲気です。今夜は、建築科のお祭り「矩尺祭(くじゃくさい)」があるとか、飲み物や食材を運ぶ学生とも出会いました。

お話を伺うのは、留五さんの作業デスクがある研究室。院生や留学生、8人で使っているとのこと。デスクの上には、パソコンや本が並び、横には何やらアミのようなものが…。これは何でしょう?

【修了制作の舞台は淡路島】

「まず、今やっているプロジェクトの概要をお話します。実家が兵庫県の神戸市で、母が子ども服のお店をやっています。店の移転を考えていて、店舗と住宅を淡路島に建てる予定がありました。その時期が、私の修了制作と重なり、私が設計をやることになり、制作が始まりました。つまり、本当に建つ建物の設計をやっています。」

建設予定地は淡路島の北部。近くに「道の駅」やバスターミナルがあり、神戸市の中心部からバスで1時間で来ることができる。デスクのパソコンで、場所を示してくれた。海に面している正方形の土地。漁港があり、海苔の養殖が盛んで、工場もある。山型のガラスの温室が並んでいて、カーネーション、菊などを育てている。近くには神社もいくつかあり森もある。神戸に近いので新しい造成住宅も建っている。田舎っぽさもあるけれど、都会にも近い場所。

「農業や水産業、観光など、いろんな産業が混ざる土地に、何を建てるか、どうやってやろうかなと考えていた時に、学部の卒業制作が着想のきっかけになりました。」

【カケラを集めて並べかえる】

―学部の卒業制作は、どんな作品だったのでしょう。

「卒制のタイトルは、『pick up “kakera” , put on the house, pass to Kamatarian.』です。東京、蒲田で、町工場で使われていたひさしや階段などをピックアップして、それをどこにでもあるアパートに取り付けてみる、という試みでした。」

留五さんによると、「カケラ」とは、

(1)街の風景に“らしさ”を与えている、建物よりも小さく家具よりも大きな構築物。

(2)「カケラ」とは、ある目的・意味から生まれた形態が本来の意味とは異なる意味が読み取れるもの、または異なる意味に変化したもの。

(3)産業の変化で起こる建物の増改築の際に生まれる。

「カケラをアパートや建売住宅に取り付けることによって、建物に影響を与えて、建物の使われ方や人々の住み方を変えられないか、と思いました。」

町工場で使われていたカケラを住宅に取り付けることで、人の意識と建築の再構成を試みたとのこと。

「私の一押し」と紹介してくれたのは、アパートに付いている90㎝幅の狭いベランダに、工場で使っていたガレージの引き戸を付けて、ひさしを付けてみる。すると細長い部屋ができ、本棚や机も置ける小さな書斎として使えるようになる。また、工場の階段をベランダにかけ、カウンターを付けると、外からサラリーマンが立ち寄れそうな「バー・ルコニー」ができるという、そんなワクワクするような試みだった。

「この手法を淡路島でもやれないか。今一見どこにでもある街のような淡路を一回、フラットなまなざしで見直してみようと。自分の手法を言葉にしてみると、『キャスティングとコーディネート』ではないかと考えています。キャスティングは「配役」で、この街にあるカケラが役者になる。コーディネートは「演出」で、何と何をどこに一緒にするか、いかに結びつけるかということ。修了制作では、淡路のカケラを集めています。」

【淡路島のカケラ】

―淡路島のカケラにはどんなものがあるのですか?

「たとえば、このピンクのシートは、温室に使われているもので、この色が虫を寄せ付けないそうです。それからこれは、農業で使うプラスチックのパイプですが、海苔工場では、牡蠣の貝殻に海苔の種を植えてそれを束ねるというように違う使い方をされているのです。どちらも近くのホームセンターで売っているもの。また、この海苔漁のアミは、何回か使うと傷んでくるけれど、それを再利用して農園のイノシシ除けにも使われていて、農業と漁業が使う道具によってつながっている、みんなどこかでつながっていると、観察してみて気づいたのです。

水産工場の外壁材に使われているのは、劣化しにくいサイディング材。工場では価格の安いものですが、同じ素材の高いものは注文住宅でも使われています。水産業と住宅も素材によってつながっている。このサイディング材もどこかに使いたいと思っています。」

留五さんが見つけた淡路島のカケラは、周りの風景と共に写真に撮ってカードにして「カケラ帳」にまとめてある。時には実物の一部が貼ってあった。「カケラ帳」そのものが作品のようだ。

「写真に撮って集めてきて、分類して並べ替えるのが好きです。新しい組み合わせが見つかります。設計のヒントになる。いつもやっているやり方で今回も進めています。」

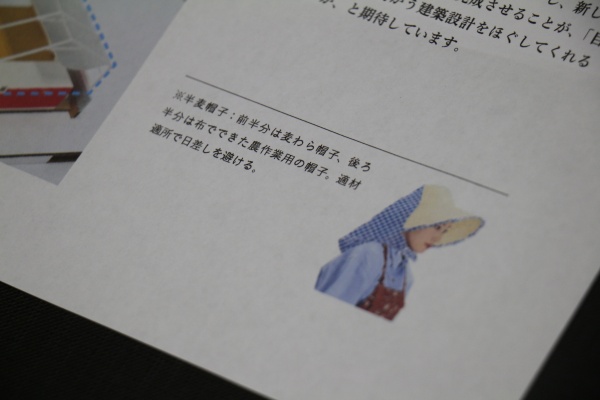

【実家プロジェクトは「半麦ハット」】

―このご実家プロジェクトの作品名は?

「私が好きな名前があります。「ハット」っていう言葉で、小屋(hut)、帽子(hat)という意味。そのもの自体で「ハット」と呼ばれるけれど、その下に何かがないとぴったりこないもの。以前、写真集のタイトルにもした名前なんです。『とりあえず入って(被って)ごらん。』と声をかけてくれる存在。『よかったらおいでよ。来なくてもいいけど…。』みたいな開けた場所。

もともと作品名を〇〇ハットにしたいと思っていたところに、淡路島のホームセンターで見つけた「半麦帽子」がすごくいいなあと。それで、「半麦ハット」にしたいな、と。(笑) 半麦帽子は、麦わらのところと布のところが半分ずつになっている。「何か」と「何か」をくっつける。でも、お互いの役割は果たしている、という風にしたいと思っています。」

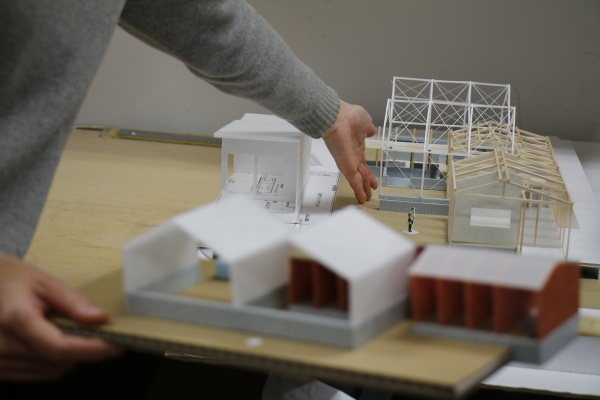

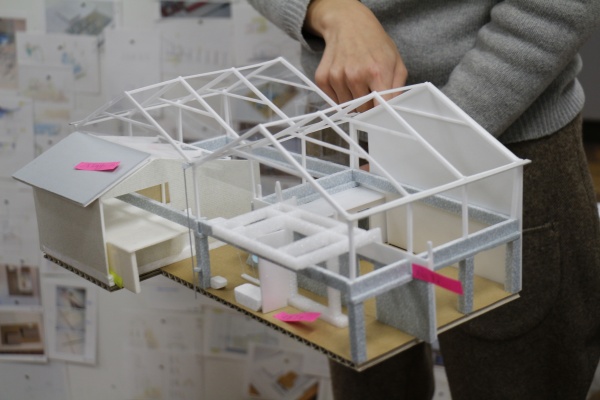

―どんな建物になるのですか?

「建築の最初に考えたのは、構造体をどうするか、という問題です。

これが模型ですが、ガラスの温室と海苔工場の構造体を組み合わせた形になりました。温室の方がお店で、海苔工場が住居部分になります。住居は木造で、快適に過ごせる室内に。どれとどれが組み合うかなと考えていた時に、ツーバイフォーのデッキを組み合わせることにしました。デッキからは見晴らし良く海が見えるように。また、母のお店はセレクトショップなので、デザイナーの方が滞在できるようなゲストルームにもなるように。」

「見た目で、温室の部分が強すぎないように、最初は中に組み入れていた、住居となる海苔工場の構造をずらしてみました。温室が農業のもの、海苔工場は漁業のもの。違う所属のものたちが組み合わさって違う場所になることを目指しました。カケラのサイディング材やネットは、素材としてポイントで使えたら。お店のディスプレイにも使えそう。」

壁には、ここに至るまでの多くのスケッチや設計図が貼ってあった。

お母さまからは、お店の広さ、内部の使いやすさ、壁の色などの注文はあるそうだが、基本的には留五さんに任せてくださっているとのこと。

【これまでとこれから】

―そもそもなぜ藝大の建築科に?

「兵庫の高校では、理系専攻でしたが、ものづくりやイラストを描くことが好きでした。大学は工学部に行こうかと考えていましたが、たまたま高1の時、旅行で東京に来て偶然「藝祭」を見ました。その時「お神輿」に出会い、これを作りたい!と思って藝大のことを調べたら、建築科があると知って。もちろん、学部の1年生でお神輿を作りました。

1年生からの課題では、いつも街に出てリサーチのために写真を撮って、分類して壁いっぱいに並べていました。リサーチからどうするか、リサーチをどうデザインにつなげるか、難しいけれども模索しています。」

―来年からはどういう進路に?

「来年の4月からは東京の建築事務所と協働して、実家建築の実施に向け、取り組みます。淡路島の会社も考えましたが、やはり東京に居たいと思っています。」

現実に建つ建物の設計、しかもそれがご実家という幸せな巡りあわせ。ご自身が培ってきた手法「キャスティングとコーディネート」で設計されたご実家プロジェクト「半麦ハット」は、再来年から施工が始まるそうです。淡路島の風景の中で、淡路島のカケラを纏った「半麦ハット」が生まれることを楽しみに待っています。完成したらぜひ訪ねてみたいと思います。

留五さんの修了制作は、東京藝術大学美術館陳列館2階に展示されます。卒業・修了制作展に展示する際は、模型をもっと作りこみ、周りの様子がわかる写真、カケラ帳も展示して、設計のプロセスがわかるようにしたいとのことです。ぜひご覧ください。

最後に、お母様のお店の名前を伺いました。

「SI TU VEUX」…フランス語で「よかったらどうぞ」という意味とのこと。留五さんの好きな名前「ハット」の開かれたコンセプトと繋がっています。お店のホームページを見ると、素敵な子ども服や雑貨のセレクトショップでした。

留五さんは、幼い頃から美しいものが身近にある環境で育ち、触れてきたからこそ、感性が磨かれて、人々が何気なく見過ごしている「カケラ」を見出すことができ、それらをまた別のものと組み合わせるという柔軟な発想ができるのではないか、と感じました。

淡路島の「半麦ハット」を想像しながら、ワクワクした気持ちで総合工房棟を後にしました。板坂留五さん、ありがとうございました。

取材:アート・コミュニケータ「とびラー」

執筆:関 恵子

インタビュー:髙山伸夫、東濃 誠、関 恵子

撮影:峰岸優香 (とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.12.21

2017.12.20

2017年12月19日(火)の午後、Museum Start あいうえのの学校向けプログラムが行われ、品川女子学院の中学1年生13名と引率の先生1名が東京都美術館を訪れました。

当日は校外学習で、生徒たちがいくつかの行き先候補から各自選択した施設に出かけて学習する日。東京都美術館を選択した13名の生徒たちは、特別展「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」を鑑賞しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.12.18

12月17日(日)にファミリー向けプログラム「うえの!ふしぎ発見:アーティスト部」が行われました。

「うえの!ふしぎ発見」は、上野公園の様々な文化施設が互いのコンテンツを活かしあい、毎回一つのテーマの下に行うファミリー向けプログラムです。今回のテーマは、こどもたち自身が「アーティスト」になること。澄んだ青空の下、15組29名の親子と16名のアート・コミュニケータ(とびラー)が参加し、アーティストのエレナ・トゥタッチコワさんと一緒に国立国会図書館国際子ども図書館と上野公園の探検に出かけ、自分の発見の詰まった「冒険の地図」を作りました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2017.12.14

アクセス実践講座もいよいよ終盤です。

講座前半は、「具体的な社会課題に関わる状況・活動を知る」。中盤は、「ワークショップをつくる構造を学び、企画を立てることに挑戦する」ことに取り組んできました。今回は、「(高齢者福祉分野の)社会課題に関わる美術館などでのプログラムを知る」ことになりました。

講師となって頂いた林容子さん(一般社団法人アーツアライブ・代表理事)のお話を、キーワードをもとに、振り返っていきます。

●「水は川上から川下へ」

林さんは、最初からアートに関わるお仕事をしていたわけではありません。大学卒業後についたのは、船を運航する仕事、貿易会社のバイヤー、と一見すると、アートとは関係がなさそうな仕事でした。最初は、日本では売られていなかった商品を流通するため、まずは大手の有名な企業に導入してもらったことで、その他の企業へも普及していきました。当時、助言を受けた「水は川上から川下(消費者により近い段階)へ」という例えは、今でも活動を普及するにあたって参考になっているそうです。

●プロジェクトを実現するには:「困っている」はチャンス

継続をするには、「小さな成功の積み重ね」があり、協力を得るには「困ったことはありませんか?」といった聴くことから始め、信用を得ていったそうです。加えて、日本でプログラム導入を進めていくにあたっては、『進化するアートマネジメント』、『進化するアートコミュニケーション』といったご著書の存在が、信頼を得ることにつながったこともあったそうです。

●プログラムを行う社会的背景と課題

現在の日本では、超高齢化、少子化が進んでいます。健康寿命との差、介護者の不足、高齢者世帯の増加といった課題も挙げられています。認知症は、特殊なことではなく、他人事ではないのです。過去に、林さんが視察のため、1カ月間滞在したアメリカの高齢者福祉施設では、地下にアートスタジオやプールがあり、入居者はガーデニングやギャラリーなど複数のコミッティーに主体性を持って参加していたことが印象に残ったそうです。

●「アートリップ」

ニューヨーク近代美術館(MoMA)が、認知症の方とその家族、介護士を対象にギャラリー内で実施している「meet me at MoMA」というプログラムを林さんが視察したことがきっかけとなり、日本でも「対話型アート鑑賞プログラム」(アートリップ)を行うことになりました。ブリヂストン美術館での実施(2011年)をきっかけに、例えば、国立西洋美術館では、2012年から毎月実施されています。

●「靴が履けなくなっても、誰かに履かせてもらうことはできるけれど、アートを楽しむことは自分でしかできない」

「アートリップ」の特長は、出来ることに焦点を当てた活動であり、答えは一つではないという考えのもと、否定はしないそうです。プログラムに参加する方の効果も、それぞれにあるそうです。具体的には、認知症の方にとっては、すぐに忘れてしまったとしても、その瞬間を楽しみ、当事者の方にとっては社会へ出ることが最大の刺激となっています。家族の人にとっても、共にリラックスして楽しむ、あるいは介護を忘れるひと時になっています。介護士の方にとっては、介護のヒントになったり、「〜ができない」といったネガティブではないその人の良さを見つけることにもつながっているそうです。現在は、美術館だけではなく、認知症カフェ、高齢者福祉施設、企業など、活動の場が広がっています。

林さんご自身の「存在が社会に、そして出会う人に少しでもプラスになるように生きたい」というお話に象徴されるように、情熱と未来に対する自信を持って、一つ一つを乗り越えてこられたことが十分に伝わる時間となりました。

(東京藝術大学美術学部 特任研究員 菅井薫)

2017.12.12

藝大取手キャンパスの303号室。多目的ルームの大きな扉が開くと、そこには栗木さんのアトリエが広がっている。左手の壁面一杯に十数枚のキャンバスがかけられており、床一面には、卒業制作のためのさまざまな材料や道具、画集などが所狭しと置かれている。部屋の奥に置かれていたのはベッド。忙しいときは泊り込みになる日もあるという。一日の大半の時間をそこで過ごしているであろう、生活の一部である場所で栗木さんのお話を伺った。

ふわふわしたヘアスタイルをゆらしながら、独特の語り口で部屋にあるものについて説明してくれる栗木さん。急須を大事そうに抱えながら、われわれとびラーに緑茶を注いでくれた。それにしても、この季節には寒そうな格好をしている。

そんな栗木さんに、まずは今回取り組んでいる卒業制作の作品について聞いてみた。

【制作中の作品は…】

「今取り組んでいるのは、キャンバス地の布を染め、その布を使ったコラージュの作品です。まずは大きな布を染めるところから始めていきました。何回かやってみると、どのような模様になるのか、どんな操作をすればそうなるのか、ある程度わかるようになってきて。いくつか布を染めてみて、染めた色合い感じで『これは!』というものを画面の下地にするんです。それで、その上にまた別の布を、いろんな形に切り取りながら、コラージュとして重ねていっています。」

そういって見せてくれたのは、絵画のようなキャンバスの上で展開されている、複雑な色と形が展開されているコラージュ。染め絞りの模様のグラデーションとにじみによる何ともいえない形と色合いで、ひとつひとつが、そして、全体が、見る者に意味を問いかけているかのような、不思議な雰囲気を醸し出している。これは何だろうか?

また、これまでどこにも見たことがないような、独特な質感がある。

「こんな風に縫ったりしてるようなのもあって。さらに、その上から絵具を塗ったり、つやだしの加工をしたりしているのもあります。」

このような不思議な世界は、どのように生まれてきたのだろうか?

「もともと絵を描くのが好きだったので油画科にいるのですが、大学院に入ってから、コラージュに関心をもちました。いろいろ試しながら、このような制作方法になったのは昨年(2016年)の2月頃です。これは、私が好きな形になるように切ってて。また、切りながら、どのような形にしようかと考えています。切り落としたのももったいないから、拾って使うこともよくあって。マティスのコラージュとか、いいなと思ってよく見ています。」

そもそも油画を専攻しているのに、なぜコラージュなのだろう?

「これまで油絵具で絵を描いてきて、どうも自分の感覚と違う、思ったとおりにいかないという違和感が残りました。筆と絵具の調整が難しくて。」

「以前は絵から立体にしてみたくなって、タンバリンや靴にビーズを縫い付けてみたり、紙でのコラージュもやってみたりしたんです。紙は、布より切りやすいのですが、布のぐちゃぐちゃってするかんじの皴(しわ)とか、何ともいえない質感、手触りが好きなんです。それで、いろいろやってきた結果、今は布を染めてコラージュ、というスタイルに落ち着きました。」

「布は染めるのに手間がかかるので、あまり作品数ができないのですが、『染める』という感覚が私には合っていると思います。」

これとか一ヶ月くらいかかっちゃって、といいながら大きい作品を指差す栗木さん。薄く溶いた絵の具で色を重ねるように、にじみの加減や色の淡さに気を使って布を染めるそうだ。

「布に染めが残っているような感覚、厚塗りではなく、薄塗りがちょっとずつ重なっているような感じが好きで。和、アジア、東洋っぽい感じがするし、女性的という感じ。染めという技法、染め具合や調整など、私にとっては感覚が合っているというか、やりやすいのです。油絵具ではなかなかうまくいかなくって。染め、コラージュは、絵を描くことと変わらない感覚です」

【制作のイメージにつながるもの】

「染めた布のキャンバスの上に、切り取った布の小片をのせていくのですが、私の心の中にあるファンタジーな物語や世界観など、いろんな想像をしながら制作しています。好きな作家や作品をイメージするのもあるし、無意識のうちに入り込んでいるのもある。

たとえばこれは、アンデルセンの『雪の女王』。かなり具体的に一つの物語をイメージしているのもあります」

作品を見ていると、色数は限られているが、ひとつひとつが選び抜かれた色であるような気がしてくる。特に紫の色合いにこだわりを感じる。

「色については、紫が大好きです。神秘的、魅惑的、憧れというイメージもありますが、私には『まもられている』という感じがして、心が落ち着きます。最近は水色、緑、グレーも多く使うようになりました」

ところで、この不思議な画面のリズムはどこから生まれてくるのだろう?

「作品をつくるときは、音楽を聴きながらリラックスした状態でつくるのが多いです。音楽はあまりジャンルを問わず、90年代テクノポップもあれば、クラシックもあります。今壁にかかった作品だと、ドビュッシーを聴きながらつくったのもあります」

そう言いながら、多様なジャンルの音楽を流してくれる。音楽を聴きながら作品をみると、また違った感じに見えてくるから不思議だ。

「自然にあるものが大好きで、植物のモチーフをイメージしながらつくることが多いです。

それから、雲と雲の間に消えゆくような空、夕暮れ時の空のように、曖昧な感じで色が染まっているような感じとか…。

島や海岸の岩場で、光がプリズムみたいになっている光景も好きです」

「好きな作家は、オラファー・エリアソンとか。やっぱり光はとても大切で。

だから、私の作品も自然光で見てほしいという気持ちがあります。とくに夕暮れの、薄暗い時間とか。」

時刻はちょうど黄昏どき。電気を消して、夕暮れの薄暗い光の中で作品を見てみることにした。蛍光灯の白い明かりで見るときよりも、作品と作品の間が消え、まるで壁が一つのキャンパスとなったようだ。作品ひとつひとつが宙に浮きあがり、それぞれの物語を語りだすかのような感じになる。作品の存在感がひと際増すとともに、一体感のようなものが生まれたように感じる。

【藝大には入るまでは?】

「子どもの頃から、自然の中で駆け回るのが好きでした。また、絵を描くことも好きで、学校の授業では図工や美術の時間が少ないことが物足りなくて。いつも早く大きくなって、『思いきり絵を描きたい!』と思っていました。

高校までは水戸で過ごし、大学の学部時代は東北芸術工科大学で油絵を描いていました。だけど、油絵ではどうしても濃い、厚い感じになり、『にじみ』みたいな、淡い感じをなかなか出せなくて…。もっと自分の感覚にあう方法を探していたら、徐々に今のスタイルになっていったというか。」

「コラージュという手法では、染めによる美しいにじみを隠してしまうのではないか、と思うかもしれません。だけど、見えている部分の美しさだけで完成させるよりも、コラージュによって隠れてしまう部分、見えない未知の部分が残った方がいい。答えがすべてわかるのは面白くなくて、完璧であることよりも、違和感や不足感がある方がいいと思っています。これで終わりではない、みたいな。」

見えない部分、見せない部分には、いったい何が隠されているのだろう?

【卒展で作品を見る人に向けて】

「小さい作品では完成したものもありますが、まだ未完成のものも多くあります。卒展の展示については、これからどうしようか考えていて。複数の作品で連作にするという手もありますし。でも、連作でなくても、一つ一つの作品で学んだことがつながり蓄積されているので、一点の作品だけでも伝わることはあるのではないか、とも思います」

アトリエの壁一面に並ぶキャンバスを見ていると、初めてこの部屋に入ったときとは全く印象を抱いていることに気づく。作者の思いをきき、一枚一枚の異なる物語に加え、部屋全体が、ひとつのコラージュの作品のように思えてきた。そして、文章の行間を読み解くように、そのコラージュの中に隠された部分へと様々な想像がめぐる。

「卒展では見る人のことを考えた展示にしたいと思っていて、どう見せるかが大切だと思っています。展示場所は、絵画棟の8階にしました。8階は天井が低くて、屋根裏部屋みたいで、光がきれいに入ります。

染めの色合いは、光の加減次第で大きく変わります。もちろん色のバランスや配置も考えて展示しますが、さっき見せたように、夕方の光のなかで見てほしいですね」

蛍光灯の電気が消えた、薄闇のなかで作品と向き合っていると、ひとつひとつの形が動いているような気がしてくる。やはり不思議な感覚だ。

【これからのこと】

「自分にはまだまだ足りないことが多いんです。他の作家の作品を見る経験だけではなく、たとえばイタリアとか、海外の都市を旅するなどの体験を積むことも必要だと思います。

それから自分の作品数もまだ少ないので、これからもっとつくっていきたいと思っています。その際、見る人がどう思うかということはとても大切だと思いますし、そういう意味では、今日とびラーの方に会えたのはよい機会でした。見てくれる人がいるというのは、本当にうれしいことで、これからも見ている人の存在を意識しながら制作していきたいと思っています」

◉インタビューを終えて

制作途中にある作品を前に、栗木さんからいろんなお話をお伺いすることができたのは、極めて幸せな時間でした。私たちは普段、とびらプロジェクトの活動のなかで、来館者や鑑賞者との対話・交流を主に行っていますが、今回は制作者との対話・交流のなかで、その思いや方法、作品をつくりあげる過程を垣間見ることができました。

自然が大好きだという栗木さんは、自分の中にある感覚に、常に素直であろうとしています。「何か違うな」という「違和感」をそのままにせずに、試行錯誤を重ねた結果として「染め」と「コラージュ」に辿り着き、そしてどのように見てもらいたいかという「光」の効果を重ねて、一つのファンタジーである物語の世界を作ろうとしているのかなと理解しました。

今回のインタビューを振り返ってみて、栗木さんの不思議な語り口−自らの頭と身体のなかからこれまでの取組を通じて感じたことを掬い取って放たれた言葉−は、連なりあい、重なりあい、また、予想外の展開に驚いたりしながら、これもまたひとつのコラージュのようだったと思えてきました。

卒展では、栗木さんの提示した物語に、見る人はどのように感じ、触発され、それぞれのファンタジーの世界を描くのでしょうか。僕自身も一鑑賞者として、作品を見るのを心待ちにしています。

取材:藤田まり、山本俊一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:山本俊一

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.12.12

2017年12月11日(月)、学校向けプログラム「平日開館コース」が行われました。参加したのは、文京区立第三中学校の特別支援学級に通う中学1年生〜中学3年生12名と引率の先生8名。東京都美術館の特別展「ゴッホ展」を鑑賞しました。

2017年12月11日(月)、学校向けプログラム「平日開館コース」が行われました。参加したのは、文京区立第三中学校の特別支援学級に通う中学1年生〜中学3年生12名と引率の先生8名。東京都美術館の特別展「ゴッホ展」を鑑賞しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)