2016.01.25

美術学部校内を奥まで進むと木材のよい香りがしてくる。

今回インタビューを受けてくれた森木ノ実さんとは、彫刻棟で待ち合わせた。

石彫を専攻する森さんは、寒空の下まさに制作をしているところだった。

沢山の石と機械が並ぶ屋外の屋根のついたスペースが彼女のアトリエだ。

「ここにある大半の石は、卒業時に先輩が残していったものです。私の作品の石も先輩から譲り受けました。素材が高価なこともあって、引き継いだ石を大切に使っています。」

「貰った時は既に円錐型に掘りかけてあった石でした。さらに、部分的に彫り込まれていました。」

ー 彫りかけのものということは、形の制約があったのでは?

「もちろん、ある程度決まった中ではありましたが、私の作りたい形になるよう考えました。粘土は心棒に形をつけていく作業ですが、石は性質によって割れ方も異なり、もとの形や固さを理解しながら彫るので確かに不自由な面が多い素材ではあります。」

ー いつ頃から作り始めたのでしょうか?

「ちょうど1年くらいです。決めてしまえばどんどん掘れるのですが、私は結構悩む方で…結構ゆっくりと彫っているんですよね。石って掘り続けると無くなってしまう。ここを彫ったらどうなるかなとか、ドキドキしながら作っています。でも躊躇していると進みません。」

「粘土をつけていく作業をモデリングといって、木や石などの材料から削り出すことをカービングと呼びますが、カービングを仕事にする人は勇気が無いと駄目だなと思います。」

ー モチーフを教えてください。

「女性を彫っています。私はよく200人程しか入れない小さなライブに出かけるのですが、この作品は、そこにいる女性ファンと男性出演者の関係から着想を得ました。ファンと出演者の関係が不思議だなって。差し入れをしたり、全国どこにでも付いていく。言い方は悪いですが貢ぐような感じ…。でもその関係は一生続くわけでもなく、それぞれ運命の伴侶が見つかればあっさりファンをやめることもあります。ファンでいることが将来その女性たちの為になることもない。何も生産性のない行為をしていると思うんです。私もファンの一人の立場から、この感覚に無理にでも意味をつけてみようかなって。」

「この女性はファン側を表現したものです。信者のような。でも宗教的なことではなく、人間が生きて行く中で、心から信頼して付いて行くところに、最終的には行き着くのではないかと思いながら制作しています。」

「彫り始める前にはマケットという小さな模型を作るのですが、この時点で基本の人体の形を放棄してしまおうと思いました。出演者に対するファンの熱い視線を考えると、少しとろけている方が面白いなって。タイトルは《Fanatic》、和訳すると『狂信者』です。」

ー ファンの存在を表現しようと思った動機は?

「ライブや好きなアーティストを見ていると、冷静になる瞬間があります。こんなライブ、私の人生に何の影響があるんだろう?と。でも、私だって表現者なんだから何か作りたいと思ったんですね。そんなフラストレーションや焦りから、制作のモチベーションが生まれています。」

「平らな面が床で、突起が人体。ライブ会場で一人冷静になり、自分は何もできていないと感じる瞬間を形にしてみたいです。」

ー 自分自身を掘り出しているのでしょうか?

「そうですね。今はまだ学生という立場なので、それだったら、怒られようが自分のことだけ考えて作りたいなって。甘えかもしれませんが、石という素材を扱うことは、自分自身と向き合うことだと思うので。先生の意見も取り入れつつ、自分のやりたいことをやり続けています。私は頑固で、言われたことを反映しないこともありますが(笑)まずは素材にじっくり向き合うことを大事にしたいです。」

ー 石彫を選んだのは何故ですか?

「まず屋外で作業するところに惹かれました。屋外は季節によって風の向きも違い、風向きを読んで磨いている石と粉塵の出る石の場所を交換したりと、自然と共存している感じがいいなと思ったんです。外だとみんな話かけてくれて、私も気軽に他の人の作業を見に行けます。朝日が作品に差すとこともあり、作品の奇麗な姿を見ると気合が入ります。」

「それと、私は受験のときから押すと変形してしまう粘土が苦手で…。石はちょっとやそっとじゃ壊れない。素材の硬さが自分に丁度よかったこともあります。あとは、石彫をやっている方々の溌剌とした雰囲気も私には結構合っていました。」

「石の魅力って重量感とか存在感だと思うので、更に大きい作品も作りたいのですが、そうなると重い。素材としては扱いづらかったりデメリットも多いのですが、多少ぶつけても割れないし、石のならではの格好良さがあると思っています。」

ー 藝大に入ったきっかけは?

「高校生の時、翻訳の仕事している母親に何故翻訳の仕事を選んだのか尋ねたことがあります。『私は24時間翻訳のことで悩むのが苦じゃない。』と。絵を描くことが好きだった私は、美大を目指すことにしました。丁度同じ頃、教育実習生としてきていた藝大の日本画専攻の方に出会いました。その方は人を惹き付けるのがうまくて…私と、同じく美大を目指していた友人はまさに「狂信的」にその人に付いて行くことにしました。その人に、藝大目指したら?と勧められたのがきっかけです。」

ー 卒業後は?

「このまま大学院に進もうかなと思っています。これからも石彫を続ける予定です。モチーフは人体を掘りたい。人間が一番感情移入するのは『人』かなって。」

石彫というとついその作業を思い、パワフルなイメージを持つが、「ライブに行く女性たち」に感情移入してしまうという森さんお話からは繊細な一面を感じることができた。

これからも石彫で人体をつくり続けたいとお話してくれた森さん。今後の展開も楽しみだ。

(2015.11.28)

執筆:大谷 郁(東京藝術大学 美術学部 特任助手)

2016.01.21

晴天に恵まれた秋のある日、見晴らしの良い絵画棟のアトリエで、油画科4年生の長谷川雅子さんにお話をうかがいました。

4年生4人で使用しているというアトリエは、高層階にある広々とした簡素な一室。卒業制作に取り組む中、数点の作品を披露してくださいました。

綺麗に額装された作品群は、少し昔の同人誌の表紙のような独特の雰囲気を醸しています。ほとんどの作品が絵と文字で構成されているのも特徴です。

一見、日本画を思わせる精巧だけれど温かみのあるタッチは、スパッタリングという技法が用いられていました。ブラシで網を擦るようにして絵具をのせていくその技法は、エアブラシよりも粗く、表面がざらっとしたマットな質感になるので“アナログ感”が出せるのだそうです。トレーシングペーパーに下絵をして、ボール紙に描きます。

「いつもこんな風に床で描きます。省スペースで(笑)」と、愛用の百均のクッションとペットボトルを取り出して、畳1畳ほどのスペースで制作風景を再現してくださいました。

−−−− いつ頃から今の技法に?

学部3年頃から、やっと自分の持っているものをうまい具合に出せるようになって、このスタイルに落ち着きました。段ボールで描いているのは、いつかボロボロになって消えていく感じがいいなという、風化するイメージで。

−−−− この手法に落ち着くまでは、どの様な作品を?

モザイク画やフレスコ画など壁画の技法も好きでいろいろ試しました。どんどん描写したい方なので、乾きにくい油画はあまり向いていないと思いました。テンペラの技法も好きなのですが時間がかかるので、この“和シリーズ”を使った日本画風のアクリル画に落ち着きました。

用紙もいろいろ試しましたが、薄い紙だと下地を塗っている時にだんだん反ってしまって描きづらいので、水を含んでも反りにくいボール紙を使うようになりました。発色が悪くなる点も好きだし、耐久年数50年というボール紙の朽ちていく様というか、一生懸命描いているうちにボロボロになって行くことも楽しみなんです。そういう消えていくものに価値がついていくというのも面白いと思っています。

−−−− イメージは何から先に浮かぶのですか?

文字ですね。文字から発想していくことが多いです。

もともと文字が好きで、昔のポスターや映画のクレジットロールとか、味のある文字と映像の組み合わせに興味があります。デザイン的な視点というよりも普通の美術作品を見るような感覚で好きなんです。

絵のモチーフは基本的に好きなもので構成しています。一見無関係と思えるものを組み合わせて、妙に深読みして関係性を見出そうとしたり、暗喩や皮肉のこもった意味として見える面白さを狙っています。

諸行無常、無常観のようなものに惹かれていて、侘しさの中にもクスッと笑えるものを目指しているという長谷川さんの作品群は、確かに明暗や悲喜のバランスが絶妙です。

例えば、気球とヒヤシンスをモチーフにした作品は、世界で最初に気球を飛ばしたモンゴルフィエ兄弟のイメージとガラスの花器を組み合わせ、熱に非常に弱いヒヤシンスを下から炊いて“結局飛べない”というユーモアを込めたそうです。

青空や雲と男女の姿を合わせた作品では「雷ができるまで」という一文が添えられ、愛し合う男女が修羅場を繰り返す不穏な空気を、爽やかな入道雲の下で嵐が起こっている様子で表現されていました。いずれもブラックユーモアのセンスがうかがえる作品群です。

−−−− 普段から文字やコピー文などが気になりますか?

気になりますね〜。授業中や日常の中でも面白い言葉は溢れているので、聞いた瞬間に携帯とかにメモしています。

古い図鑑や教科書も好きで、絶妙なダサさと妙な色使いに「なんでここにこの写真を組み合わせたんだろう?」と考えたり。特に90年代頃の、現代とはちょっと違う感覚にインスピレーションを受けることが多いです。母や祖母が結構古いものを残してくれていたので、小さい頃からそういうものばかり見ていたら自然と好きになりました。

教科書は時代の移り変わりも見れて面白いんですよ。

−−−− 一作を仕上げるのにどのくらい時間がかかりますか?

作業だけなら1〜2週間程度ですが、構想を含めると1月位でしょうか。

同時進行でいろいろ考えていて、アイデアが浮かんだらすぐにメモしたり下書きするのですが、いざ取り組むとなると完成が見えるまでは手を出せなくて、描き出すまですごく時間がかかります。

−−−− 額装はご自身でなさるんですか?

選んで買うだけです。

3年の始め頃に何を描いていいかわからなくて悩んだ時があって、「自分が部屋に飾りたい絵を描こう」と思って、まず額を買ってみたんです。それまでは学校の課題や批評会に間に合わせるために考えがまとまらないまま描いていたのですが、自分が飾りたい絵を描こうと思って描いたら、それが割といい感じで、吹っ切れたんです。

−−−− 額が先とは面白いですね。どういう額でしたか?

シンプルな黒い額です。最初に描いたのはシンプルな山と青い空。図鑑のイメージで、「気象」と「気性」をかけたんです。気が抜けた時に描いたのが結構よかったようです。

−−−− 絵をやろうとしたきっかけは?

物心ついた時からずっと描いていました。それをたまたま辞めずに続けていたら多少上達したという感じです。

漫画家になりたかった時期もありましたが、描いているうちに漫画じゃないなって思ってきて、一枚絵で勝負する方が自分には合っているようです。

−−−− 影響を受けた作家はいますか?

漫画家のつげ義春氏、どんなアーティストよりも好きです。無意味の哲学みたいなもの、諦めのような観念とか侘しさとか、私自身も貧乏な暮らしをしていたことがあったので心底共感できる部分が多いです。他には赤瀬川原平氏とか。マイナスな面に寄り添うけれど、どこかユーモアがあって一緒に笑えるような表現に惹かれます。

−−−− 油画を選択されたのはなぜ?

高校が美術系で、2年時に日本画か油画かを選択する際、せっかちで描写が得意だったので、比較的形式的な日本画よりも自由度の高い油画を選びました。芸大を受ける時も油画が一番自由で何をしてもいいと聞いていたので。

−−−− 油画科に入ってみた印象はどうでしたか?

良かったですねー! すっごい楽しいです。みんな個性が豊かで、豊か過ぎてちょっとついていけなかったりよくわからない時もありますけど。面白い人がいっぱいいます。

−−−− そこに立てかけてあるものは何ですか?

シタールと云うインドの琵琶みたいな楽器です。見た目も“インド感バリバリの”音もかっこいいんで、習おうと思って借りてきたのですが、時間がなくて全然弾けないままここにあります。

−−−− 絵を描いていない時はどんな風に過ごしていますか?

映画を見たり音楽を聴いたり、あとは博物館がすごく好きです。中でもちょっとマニアックな、床屋の歴史を展示してある理容博物館とか、NHKの放送センターとか。

(理容博物館は)浪人時代に床屋で働いていたこともあって興味を持ちました。

−−−− なぜ床屋で?

自分の興味のないところになるべく行きたくて、アルバイトは自分がやったことのないものを選ぶようにしています。床屋はたまたま募集が出ていたことと、サインボールに惹かれて。1年程勤めました。

今は携帯のコンパニオンをしています。ちょっと宇宙っぽいコスチュームに惹かれて(笑)。

次に選ぶとしたら、遺跡の発掘とか、撮影とかも興味深いです。

−−−− 将来はどんな方向に進みたいですか?

NHK番組が好きなので、番組制作に興味があります。作家として絵を描き続けるなら、絵とは関係ないことから取り入れたいという思いもあります。今の時代、全く新しいことを見出すのって難しくて、既存のアイデアからいかに遠いところ同士を組み合わせるかだと思うんです。

分かり合える喜び見たいなものもあって、(私の作品を)好きな人に見てもらっていいねって言って欲しいです。そういう絵をどんどん追求していきたいです。

−−−− 卒業制作はどのようなイメージですか?

一部屋スペースをいただいたので、その壁を埋めるように15点程仕上げる予定です。

自画像は(藝大に)半永久的に残ると言われているので、そのプレッシャーもあります。素材をダンボールでいいかどうか、あまり脆い素材に描くのは違うのかなとも思って悩んでいます。

明るく利発的な印象の長谷川さん。会話が展開するほどに意外な一面も垣間見えて、とても興味深いインタビューでした。一見爽やかな色調の絵に比喩を込めたシュールな作品群は、そんな長谷川さんの特長をよく表しているようにも感じました。

今週末(1月16、17日)には、卒展前の学部合同展覧会も開かれるとか。長谷川さんのシリーズ作品を一同に鑑賞できるのが楽しみです。

執筆:小松一世(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2016.01.21

横川さんとは美術学部の敷地にある彫刻棟で待ち合わせをしましたが、アトリエには寄らず別の棟のアーカイブ室という小さな部屋でのインタビューとなりました。この部屋には大きな機械(インタビューの中で、これが1500万円もする3D スキャナーだということが発覚します)とパソコン、たくさんの書類が雑然と置いてありました。アーカイブ室はイメージしていた “彫刻の制作現場”よりも“デザイン事務所”のような雰囲気です。果してその訳は…

■修了制作について

—修了制作について教えてください

「自分で撮影した”映像”作品とその主人公の”フィギュア(立体)”を作って展示します。」

横川さんの修了制作は、粘土での制作ではなく、”映像とCG による立体の融合作品”でした。(そういうことなので、横川さんの制作現場は3D スキャナーがあるアーカイブ室だったのです。)

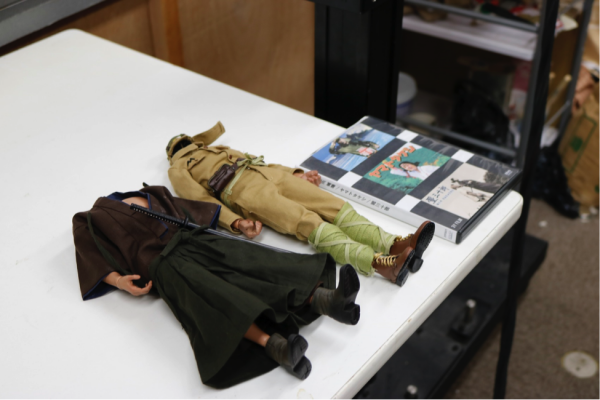

「これまで撮影した3本の映像の集大成となる作品(テーマ:過去の日本人)と登場人物(ヤマトタケル、侍、日本兵)のフィギュアを製作中です。」

■フィギュアについて

「昔からフィギュアが好きで、映画が上映されるとそのキャラクターのフィギュアも販売されることがよくあって、自分でもそおゆうこと(映画とフィギュアの両方を手掛ける)をしたいなぁと思っていました。」

フィギュアの製作過程は、モデルとなる人物の顔の骨格を30分ほどかけてスキャンしていきます。(これを前述のスキャナーで行います)この後、パソコンに取り込んだ画像に”フリーフォーム”と呼ばれるパソコンに接続されたペン1本で目や髪の毛などの細部を彫ったり足したりして、細部を作り込んでいきます。出力は業者にお願いするということですが、頭部の出力だけでも3万円ほどかかるそうです。横川さんが製作予定のフィギュアは3体ですので、3万円×3体…

フィギュアの衣装は全てオーダーメイドです。細部にまでこだわっています(笑)

(出力したフィギュアの頭部)

■映像について

横川さんが監督、編集(ちょっと出演)する映像は、”香港式”という撮影方法です。この”香港式”という言葉は映像の世界で正式に使われている言葉で、台本も絵コンテもなく、監督の頭の中だけにストーリーがあります。それを監督が現場で出演者に伝えながら作品を作り上げていくという方式です。(”香港式”と聞いて私の頭に浮かんだのは”サモ・ハン・キンポー”でした(笑))

—横川さんの映像のジャンルは?

「ブラックユーモアコメディです(笑)」(やっぱり”サモ・ハン・キンポー”!?)

“香港式”の横川さんが初めて手がけた映像作品は、「友達と2人で作った”マイケル=ジャクソンのスリラー”です。登場人物は1人だけです(笑)」(”サモ・ハン・キンポー”じゃないんだ(笑))

横川さんは、美術高校時代の仲間と”3Yfilm”という名でこれまでも映像を作ってきました。今は修了作品とは別に週に1本、5〜10分程度のショートフィルムを毎週(!)YouTube にアップしています。修了作品の映像もこの仲間と制作します。

「ここ(学校)で制作活動をしていない時は、映画を観に行ってるか、家でDVDを観ています。」「それしかしてないですね(笑)」

夜9:00頃までアーカイブ室で作業していても、その後終電までと言って映画を観に行くことも度々あるほど、”映画漬け”の毎日のようです。

■これまでとこれから

横川さんのお祖父様、お祖母様は共に画家で、ご両親も共に美術系の学校をご卒業されています。

「小さい頃から身の回りに画材道具があった。」という恵まれた環境で育ち、中学生の頃にはすでに芸大受験と映像の世界を意識していたそうです。美術高校で良き仲間を得て、その後3年と長きにわたる受験勉強の末、東京芸術大学美術学部彫刻科に入学されたわけですが、心の中にはいつも映像への”想い”があったようです。

—映像科への進学は考えましたか?

「色々学びたいと思ったので学部は彫刻科に入学しました。その後大学院進学の時に、先生から映像科を専攻する話がありました。でも映像科の映像は”アート寄り”なんです。僕がやりたいのは、”エンターテイメント”、”娯楽作品”なんです。映像科への進学はちょっと違うかな、と。」

「彫刻科で学んだ、“彫刻的な見方”を表現できる映像が作れたらと思っています。」

「これまでも展示の時は”映像と立体”の両方を作ってきました。」

■卒業後について

「(美術高校の)仲間と映像の会社を立ち上げたいと思っています。」

「僕は基本妥協しちゃうんです(笑)大きな目標を立てて妥協する。だから最低ラインにはいけるんですよ。迷いはなかったですね。なるようになると。いい意味で勘違いしながら生きてきました。」

肩の力が抜けていて、いつも自然体な横川さんが自分を評した言葉です。

■人に恵まれて

横川さんの口から出た”妥協”という言葉、インタビューの場にアーカイブ室助手の井田さんがいらっしゃいました。井田さんは横川さんのことを次のようにお話ししてくださいました。(井田さんは横川さんとは予備校時代からのお知り合いで、彫刻科の先輩です。更に、横川さんに3D を教えた方でもあります。横川さん曰く、”井田さんは3D のホープ”です。)

「彫刻は、例えば粘土で作って、それが最終形態にはならないんです。型とってそれ(粘土)はなくなる前提で作っているんです。残らないんです。でも彼はそのまま(粘土を作品として)使っちゃうんです。そのまま(粘土を)使うって僕らからすると本来ありえないことなんですよ。だけど、昔の日本で、例えば新薬師寺の十二神将がそうなんですけど、”木心塑像(もくしんそぞう)”という、焼かないし、素材も置き換えない、塑像の粘土の部分だけを使って作品にするという、”焼かない塑像”というのがあるんです。彫刻家ではタブーなんですが、でも彼はそれが平気でできてしまう精神力とユーモアがあります。」

「本人は妥協って言ってますけど、僕は彼の場合それが良い方(向)に働いていると思います。」

横川さん、妥協ではなくタブーをも楽々と乗り越える自由な発想なんですね!

横川さんの周りには横川さんを理解して、支えてくれる方が沢山いるなと思いました。彫刻科への進学を温かく見守ってくださった芸大の先生。アーカイブ室の井田さん。彫刻科の同級生。そして美術高校の仲間。芸大受験中はお祖母様の言葉に支えられたというお話も伺いました。横川さんにお話を伺って、”映像への想い”と支えてくださる”周りの方への感謝の気持ち”を感じました。横川さんのその人柄を慕って、これからも多くの人が”映像と立体”の制作をサポートしてくださると思います。私も短い時間お話ししただけですが、横川さんのファンになりました!これからのご活躍を信じて疑いません。修了制作の完成を楽しみにしています。

執筆:河村由理(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2016.01.13

午前中の激しい風雨が嘘のように、午後は一転して晴天に。20度を越える季節はずれの生暖かさの中、風雨が残した落ち葉のカーペットを踏みつつ藝大 総合工房棟へ。

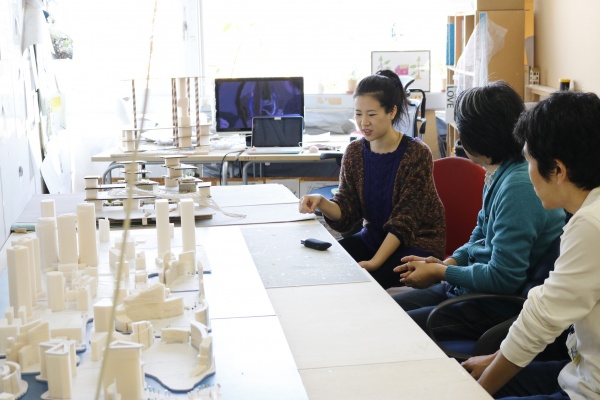

今回取材に応じてくれた藝大生は、建築科の阿部春香さん。

制作室はパーテーションで学年毎に区切られ、模型や材料などが所狭しと並んでいる。取材時は卒展シーズンのため、4年生のスペースが大きい特別レイアウトとのこと。

―藝大で建築科を選んだ理由は?

絵画とかファインアートではなくて、一番身の回りに溢れている建築に興味がありました。街を歩いていて、目に映るもの全てが誰かがデザインしたものであって、すごく疑問に思ったり、なんでこんなデザインなんだろうって思ったり、そういうものを自分で作れたら面白いだろうなと思って、建築科を選びました。

―自分なりに勉強されたことはどんなことですか?入る前でも、入った後でも。

特に入ってからの方が大きいですが、名古屋市の自動車のために設計されたような画一された都市で育ってきたので、東京の谷根千の路地空間とか、いろんなスケールの都市の集合体みたいなところを日々歩いたり、見ているだけで勉強になっているところがあります。

―東京の都市空間に、勉強になるところがたくさんあると?

そうですね。あと、旅行して一番印象的だったのが、2年生の夏休みに一人で行ったインドです。人が街の外にはみ出て生活していて、今まで当たり前だと思っていたことが場所とか季節とかいろいろな条件で全く違うものになってしまうのが面白いなと。

―街に興味を持つきっかけって、他には何かありますか?

幼少期から気がつくと家の間取り図のようなものを描いていたりして、暮らしの空間を思い描いたり創造したりすることが好きなんだと思います。

―卒業制作までの4年間にどういうことを勉強してきましたか?

1年生で椅子を作って、2年生で住宅を設計し、3年生では大宮東口の市役所か公園を設計するグループワークを東洋大学とやったりしました。学年を経るごとにどんどん大きなスケールなものを設定して解いて答えていき、少しずつ建築設計を踏んできた、という感じです。

―(目の前の作品を指して)4年生になって都市設計的なことを?

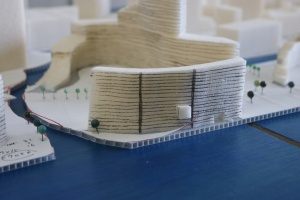

これは、2020年の東京オリンピックの選手村を設計敷地にしていて、現行プランに対するカウンタープロポーザルとして、オリンピックの後の街を思い描いて作っています。一番大事なのは、どういう風に使われ、どういう街になっていくのかということですね。

机に並んだ卒業制作の作品。

―卒展についてもう少し詳しく伺わせてください。

選手村で絶対必要なものがセキュリティーラインと言いまして、選手以外は一切立ち入れない境界が必要です。(作品を指さしながら)ここからここのジグザグのエリアなんですが、どういう風に作ろうかと考えたときに、日本の城下町のお濠をイメージしたんですね。

東京都中央区晴海に設計された選手村の島々と、お堀によって隔てられた周辺部分

―これ(島の縁に建つ帯状のもの)は何でしょうか?

城壁のイメージで、島全体を万里の長城みたいにぐるっと取り囲む宿泊棟です。今回の設計は「つわものどもが夢のあと」っていうテーマで、(松尾芭蕉の)「夏草や 兵どもが 夢の跡」から採っています。ヒーロー達が住んだ場所という功績を建築で残したいと思っています。城跡って、下の土台だけが残ってたりするじゃないですか。そういう、痕跡みたいなものを表現したいです。島の中心に400 mトラックがあって、くり抜くように建物が囲んでいる形が、オリンピック後に「なんでこうなっているんだろう?」ってなったときに「実はね・・・」っていうストーリーとして、こういう操作を行っています。

島には中央に400 mトラックと、それを取り囲む宿泊棟。右の島には三角の塔。

壁に貼られた自身のドローイング。茶色の動線と濃紺の濠で囲まれたオレンジの三角形が塔に。

―三角形の塔は?

選手のダイニングとか娯楽や祈りの施設が集約されています。三角形にしたのは、(壁に貼ってある資料を指して)この茶色い直線が主要な門とかバスのターミナルを繋ぐ直線動線で、お濠とで囲まれた場所の形から至ったという感じですね。

―現行プランに対する設計の特徴はどこになるのでしょうか?

現行プランは機能別に施設が整理されているのですが、私はそれに対して、選手達の滞在場所となる城壁の付近に、練習場所をポコポコと配置して、さらに室内競技の練習空間をこの城壁の一部に組み込んでいます。

―つまり、住居と運動スペースが混在した中でバランスさせることで、選手村だったというメッセージが伝わりやすくなり、それがカウンタープロポーザルとしてのアピールポイントになるのでしょうか?

そうですね。選手同士の関わりや暮らしのあり方に重点を置いています。

―城壁に練習空間が組み込まれているとは?

えーとですね、ちょっとやっちゃうと・・・(笑)。(作品の一部を取り外し、おもむろにカッターで切り取り始める)例えば、・・・グググ、・・・カカカ(切る音)、即席なんですけど、(断片を指しながら)例えばこれがレスリングの練習空間だとして、ここら辺にはめ込むことも・・・(断片を作品に接着しながら説明中)。このように天井の高く広い室内練習場も住居スペースに組み込まれてて、オリンピック後はイベントスペースとしての転用を考えています。

説明のために、住居スペースから練習空間を分離し、移設していただいたところ。

―再開発された隣の月島地区との調和は何かお考えですか?

自分はそういう高層なビルディングに疑問を抱いていて、その対抗案でもあります。私の案にも高層な部分はありますが、低層部のデザインを緩やかな有機的な場所と水路といった、親水性を持った豊かな生活空間として考えています。

―ありがとうございます。最後に、将来はどういうお仕事をしたいですか?

海外のアトリエ建築事務所に行きたいと思っています。今まで課題で作ったものとか、やりたいこととかを考えていると、海外でやってみたい意欲があって。その準備期間とかまだ勉強不足な部分もあり、大学院に入ってもう一回勉強したいという段階です。

―海外ではこういう都市設計をやってみたいですか?

そうですね。人々が集まって住むものにすごく興味があるので、大きな集合住宅とか、そういうスケールのものを作りたいっていう意欲があります。

―ありがとうございました。

どうもありがとうございました。

執筆:小高隼介(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2016.01.06

12月初頭、冬のひんやりした空気が漂うなか、デザイン科の佐川翠里さんに会いにいってきました。

総合工房棟3階。エレベーターを降りて、建物の奥へ。何やら混沌とした廊下を通り抜け、黒い紙が貼られた扉を開けると作業室が広がっています。

部屋にはいってすぐ、左手が佐川さんのスペースでした。

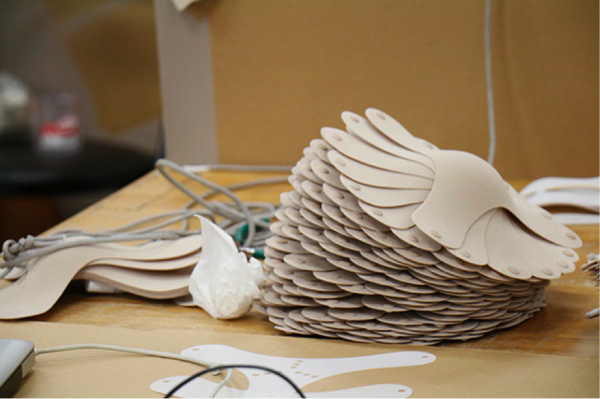

天上から吊り下がるようにして、制作途中の作品が飾られています。

「四角い空間を覆う『やわらかい形の家具』というのをテーマに、編むかたちのライトをつくっています」と紹介してくれました。

椅子などの家具を中心に制作している佐川さん。いま取り組んでいるのは、かたちや空間を自在に変えられる照明器具です。壁や天上からかけたり、覆うようにしたりして使うことができます。

ひとつひとつのパーツを合わせて編んでいくと、全体像がみえてきます。中のLEDをつけて、灯りをともした様子。

素材はプラスチック。発注して真空成形したものです。その数全部で400個!

ひとつのパーツにつき3枚から5枚のかたちが重なっています。

配線はひとつひとつ自分でハンダ付けしているのだとか。

―ユニットというか、ひとつのかたちをいくつか組み合わせていくような作品ですね。

「それをテーマにしています。ばらばらのものなんですけど、つなげていくと、編んでいるようになったり、一本の糸に見えたりっていうのが、面白いな、と思っています。」

ーひとつひとつのフォルムもすごくきれいですし、それをつなげた時の見え方の違いも意識されているように感じます。

―これまでも家具をつくってきたんでしょうか。

「2年の終わり頃から、プロダクトか、インテリアの方向に進もうと思っていました。去年は紙を使って、立体的な障子をつくろうかな、っていうのをやってみて。ずっとユニットでものをつくってきました。」

今回の作品に至る模型です。

―ユニットにこだわりはじめたのはいつ頃からですか?

「予備校の頃からそうで…私のつくりやすい、好きなかたちなのかもしれません。最近気付いたんですけど(笑)。組み合わせて大きいものが作れる、っていうのが面白いなと」

「これが前回の作品で。プレ卒と言って、卒業制作の中間発表のようなものなんですけど」

はにかみながら見せてくれたのが夏頃につくった椅子の模型。ほぼ原寸の大きさ。

フェルトに樹脂を使ってかたちをつくっています。

「これも組み合わせていくと面白いかたちになるよ、っていう作品です。

組み合わせてみた結果、思ったより膨大なサイズになってしまったのが難点で…。もし使うとしたら、公共施設とか、図書館のこども用スペースにおけたらいいな、と思っています。」

―かたちのアイデアは、いつもどこから得ているのでしょう。

「ずっとパターンで続いていくかんじの、古典的な模様ってあるじゃないですか。それを立体的におこしたらどうなるんだろうって考えてみたんです。それと、今回はニットの『編む形』というものを一緒に考えていて」

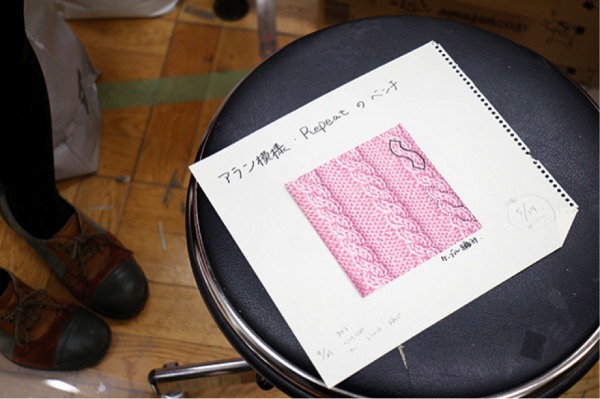

「今回モチーフになっている、ニットの編み目がこんなかんじです」

よく見ると模様の形状や一つ一つの編み目が見えてきます。

S字のようなカーブが作品のかたちに導入されているようです。

授業中に前の席の人が着ているセーターから着想を得たのだとか。

「じっと見ていたら、面白いことができそうだなと思って」

―これは売るとしたら、パーツ売り?

「10個入りとかじゃないですか(笑)場所にあわせてかたちや大きさを変えられるっていうのが売りなので。編み方のバリエーションも色々試しています。」

―どんな空間や状況で使うことを想定していますか?

「このライトは、たとえば事務的な四角い部屋って堅苦しいじゃないですか。そういうところの隅っこにちょっとかけてあげて、空間がやわらいだらいいな、とか。それから、ホテルの内装とか。」

―落ち着ける場所?

「そうですね、ちょっとやさしいかんじになるな、って。」

「規則性をできるだけ壊して、ランダムなかんじに展示しようとしています」

―いつもどういうところから制作を始めますか?

「うーん、かたちが先にあって、あとから使用状況を加えていきますね。見た模様から、ここが立体化したら面白くなるんじゃないかって考えて、作り始めています。」

ブーメランのような、不思議な形。

「インテリアとしての、装飾的な意味合いが強い作品です。都美館で展示する際は、向こう側が透けて見えるので、パーテーションのような使い方も提案しようと思っています。」

―照明器具でありながら、空間も仕切れるんですね。

「暗いところの方が灯りはきれいに見えるんですけど、細部が隠れちゃうので。明るい空間が好きなので、模型や写真と合わせて展示したいなと考えています。」

―色や素材はどう選んでいきましたか?

「この色、在庫が余っていて安かったんですよ。同じ値段で、表面もふわふわにできるよって(業者さんに)教えてもらって。本当はフェルトを使いたかったんですけど。あまり派手な色が好きではないので、普段の制作物も白ベースや、中間色、渋めの色が多いです。今回に関してはかたい素材があわないこともあって、妥協しつつもこれにしました。触り心地がいい素材のものなので、見る人が触れられるようにしようと思っています。」

夏休み前からずっと取り組んでいるという制作。

この作品も含め、佐川さんが制作しているのは「ニット」をモチーフにした家具の連作。

今回見せてもらったライトとチェア、カーペットの3種類のシリーズ作品に仕上げていくそうです。

1月には実物の作品と模型、使用状況がわかるようなスケッチを展示するのだとか。

模型段階の椅子。実物はかなり大きく、人が寝そべることができるサイズなのだそう。

「制作以外だと…、あんまり趣味がないんですけど、普段は部屋の中で本を読んでいます」

もともとは書籍のデザインに興味があったという佐川さん。

平面を立体にする面白さに惹かれてプロダクトデザインに進んだと話してくれました。

「卒業後は大学院にすすんで、その後はプロダクト関係に就職したいと思っています」

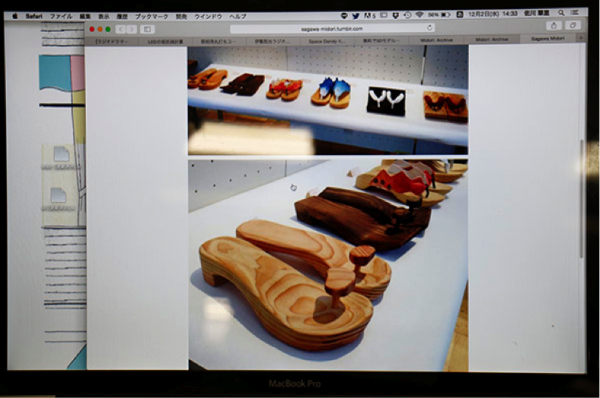

他にもこれまでの活動として、下駄や階段に置く椅子(!)を見せてもらいました。

「下駄をつくったあたりからプロダクト面白いな、と思って」

―これまでの制作も曲線が多用されていますね。

「今回の作品では、直線の空間に曲線のものを這わせていくことで、かたい空間を崩していきたい、というねらいがあります。」

―曲線はどうやって決めているのでしょう。

「今まで見てきたものの中で、きれいな曲線を思い出しています。

今回の作品には、直接つながってはいませんが、虫部に入っているので、昆虫の羽の曲線なんかはよく見ているかもしれません。虫だととんぼが好きです。形としてきれいだなと思っています。機能的にも優れているし」

「制作費用のためにも、去年からライティングの会社でアルバイトをしています」

現場を身近にみていた経験から、照明の制作にしたという経緯もあるかも、と語ってくれました。

―同期の学生と作品について言いあうことはありますか?

「制作の仕方とか、アドバイスしあうことはありますね。他人に共感を得ないといけない分野なので、柔軟に聞き入れようとは思っています。

発注先の業者さんにも色々話しを聞いたり、相談したりしますね。工場に実際に行ってみて、素材を見ながら話すこともあります。」

今後もプロダクトやインテリアに携わっていきたいと話してくれた、芯の強い瞳が印象的でいた。

来月の卒業制作展でシリーズ作品が出そろい、佐川さんの曲線に彩られた空間ができあがるのが楽しみです。

(とびらプロジェクト アシスタント 峰岸優香)

2016.01.06

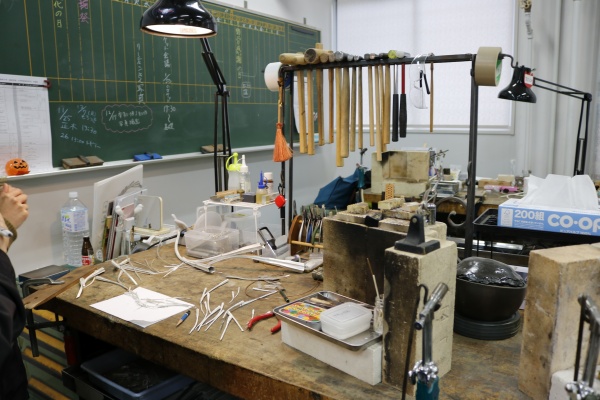

「こちらにどうぞ」

案内されたのは工芸科の彫金工房。広い空間に所狭しと作業台や器具が置かれている。どの机にも多様な工具が並び、学生たちは黙々と個々の作業に取り組んでいる。室内は部屋金属を叩く甲高い音、ヤスリの摩擦音、様々な音で溢れており、そんな騒然とした部屋の一角に、水谷さんの机はあった。

(水谷さんの机。たがね等の道具を作るところから工芸科の基礎は始まる。)

「まだ完成にはほど遠いのですけれど・・・」

といって見せてくれたのが、現在取り組んでいる作品。

—制作中の作品について教えてください。

いま、ジュエリーを制作中です。身につけるものです。素材はシルバーを用いていますが、板の状態からパイプ状にしてつくっていきます。

大きいものは頭に付けるティアラやブローチなどになります。そこにホワイトトパーズをとめて、動きのあるものにしています。身体が動いたり、歩いた時にキラキラ耀いたりするのを意識しています。ジュエリーなので1つ1つの作品の身につけたときの美しさや装着館が大切ですが、今回は修了制作展での展示したときの全体観も重要です。なので、展示したときに360°どこから見ても美しい形とジュエリーの機能性(ブローチ金具など)の両方を試行錯誤しながら日々制作しています。

(今回の作品の為に制作している展示台。実物はなかなかの大きさ。)

—今回の作品のテーマは何でしょうか。

テーマは「芽吹く時」。私は自然のものからイメージを生むことが多いのですが、今回のテーマは、春から考えていました。銀座を歩いていた時に、3月ごろトチの木の芽を見て、その力強さからインスピレーションを受けました。土から出ようとする木や、芽が出る時の繊細さと力強さ、春の訪れの心のときめきを作品にしたいと思いました。私はジュエリーの持つ繊細さと女性の持つ繊細さを重ね合わせ制作しています。この芽吹きシリーズでは、女性のたおやかさ、しなやかさ、儚さを芽吹く様の自然の美しさを大切に表現できたらと思っています。

(植物のように有機的で滑らかな曲線。どう仕上げられていくのだろう。)

シルバーを使うのは金やプラチナは高価なため、価格の問題もありますが、磨いた時の光った感じと色味がとても良く、その表情の未知の可能性と美しさからインスピレーションを受けるのです。つくりたい形や表現にシルバーを当てはめるだけではなく、素材と向き合ってみつけた表情と自分の表情が繋がった瞬間の感覚を大切に見逃さないようにしています。

—彫金を選んだことについて

工芸のうち鍛金、鋳金、彫金、漆、陶芸、染織から選択することになっているのですが、私はそのうち彫金を専攻しました。粘土制作など、自分の特技は何か付け加えるプラスの仕事であるのに対して、彫金は削る、マイナスの仕事で、実はもともと苦手な作業でした。けれど、削ぎ落としていく仕事だからこそ、その感覚を身につけたら良いものができるのではないかと思ったのです。自分の性格や、ジュエリーの制作過程を顧みた時に、合うのではないか、という直感みたいなものはありました。

私は学部の卒業制作もジュエリーで、それが代表作ではあったのですが、何か違うな、と思う部分が自分の中にあり、今回の作品に至りました。かたちとして違うものを出したい、という思いもありましたし。根本ではつながっているけれど、今回は、もっとシンプルに表現できないかと考えています。「削ぎ落としていくこと」は、自分にとってアグレッシブな挑戦です。

ジュエリーはオブジェと違って、装飾品として身に付けられるもの。だから、普通のアートや展覧会には興味がもちにくい人も、自分が“身に付ける”というイメージが持ちやすいと思いますし、見てもらえる機会も増えると思うんです。今後の日本でも、芸術としてのジュエリーが広まっていったらいいなと思います。

(学部時代の卒業制作で、初めて本格的に取り組んだジュエリー。)

—予備校時代はいかかだったのでしょうか。

藝大を受験する時は始めデザイン科を考えていました。しかし工芸科の試験に粘土があり、こちらの方が得意だったのです。紙の上よりも粘土で作る事の方が好きだと思い、工芸科に進むことにしました。

粘土が好きだったので、大学に入ったあとは陶芸や漆に進むことも考えていました。大学入学後に自分の彫刻的な造形力のなさを痛感しなんとなく当時は先が見えなかったのです。その流れを続けて行くよりは、新しい自分を見てみたいと思って彫金にしたのかもしれません。直感ですが、素材自体が美しい金属に身を委ねてみると可能性があるのでは、苦手な部分もうまくコントロールしながら進めていけたらな、と。

(現在制作中の作品のために整えた道具。これも自作というのだから驚かされる。)

—藝大に入る前は?

藝大に進もうと思ったのは、高校1年の時です。当時、校内の海外派遣でドイツのドレスデンに行きました。そこでドレスデンの美しさに感激し、また、人々が自分の国の文化に誇りを持っていることにも感動しました。そして日本の伝統工芸を学べる所を考えはじめ、これが藝大に進むことになった理由です。

—今後どうありたいですか?

保存・修復に憧れた時期もありましたが、次第に表現の方に興味が出てきて、今はデザイナーであり、アーティストでもいられるジュエリーの業界で働くことを考えています。

(卒業制作から悩むことが多かった次期を乗り越えようと、「今ある環境で、今の自分で、どうやっていくか」、常に模索を大切にしているという水谷さん。)

今後も自分の感覚を大事に、倦まず弛まず作り続けていきたいなと思います。ものづくりが好きだなと思ったきっかけも、自分の作品を身に付けてもらえたり、喜んでもらいたい!という気持ちでした。そして感謝の気持ちを大切にしています。作品をつくる上で、必ずルーツや初心を思い出し支えにしています。ここまで応援してくれた家族や支えてくださった方々に常に感謝の気持ちは忘れないでいたいです。ジュエリー制作だけでなく、美術を通して笑顔を与えられるような制作を、生涯ずっと続けていきたいと思っています。

(2015.11.28)

インタビュアー:尾崎光一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影・校正:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

2016.01.06

視覚伝達研究室に所属し、目に見えるものと見えないものをいかに視覚的に伝えるかを研究されているデザイン専攻・修士2年生の松田紗代子さん。学生時代から今回の修了制作、今まで取り組んできたものから今後の夢を訊いてきた。

半立体・パッケージデザインに元々興味があった松田さんは、しっかりと目的を持って制作している。しかし、学部生時代はデザインって何だろう?モノを作る意味って何だろう?と悩み模索する時期もあった。

「そもそも私にとってモノを作るという事はどういうことなんだろう?と考えながら学んでいくうちに、日本の折形に魅了されました。包んだり、それを人に送ったりする事にだんだんと興味を持ち始めたんです。中に包んでいるものを紙一枚で包む形によって抽象的に人に伝える事が出来る。日本独自の文化でかっこいいなと感じました。」

紙一枚から様々な形を折って作っていく研究。手の中で毎日触って新しい形を作ってゆくこのプロジェクトは折り紙とほとんど変わらないようであるが、毎日地道に続けるうち、一年かけておよそ四百の異なるパターンの折り方が出来上がった。

「卒業制作は、一日一包プロジェクトというものを制作しています。平面的な包む形から立体的で自然のような、有機的な曲線を出せないか?と模索していくうちに七十二候の暦の分け方を現代の暦に置き換えるという考えに辿り着いたんです。現代の暦に置き換え、手に取った人が実際に季節や自然を感じられるように紙一枚でのデザインを提案できないだろうかと考えました。一日一包プロジェクトでは、季節という概念を包むために紙の質感・大きさ・色彩を調整しながら七十二の包み方を模索しながら進めています。」

「まさか一枚の紙で出来ていないだろうと思うモノが一枚の紙だったときの“シンプル”さ“簡素さ”が日本らしいと感じるからです。完成した形から広げると一枚の紙になる、二次元と三次元を行ったり来たりしているのが面白くて。だから一枚の紙にこだわり、完成した時には見えない部分もデザインするようにこだわっています。」

出身は関西・兵庫県である松田さん。京都市立芸術大学で学部生として過ごしていた京都という町は、古くからある文化を守っていく一方で、どんどん新しいものと融合して変化していく町。古くからある伝統を、いかに形を変えながら残していくかを考えるきっかけになったのは、大学院一年生の時に参加した折形デザイン研究所・山口信博さんの講演だったという。折形の文化・歴史を知り、紙袋を作るワークショップで四角い一枚の紙を渡され、各々が自由に折る。“縦と横と斜めのグリットだけで無限に形に出来るんです”と言われた時、すごく日本的だなとインスパイアを受けたという。しかし、その根底にある、今の自分を作っているのは研究者である父であると語る。

「父は研究者で宇宙地球科学の分野を大学で教えていました。大気・海洋の起源・隕石などを研究し、世界中の化石や隕石、鉱物などを収集している父を幼少の頃はずっと側で見ていました。私のお父さんはインディ・ジョーンズなんじゃないかって(笑)。そんな父をずっと見てきたせいか、“古いものに宿っているロマン”に対する情景はありますね。自分が作品を作る上でもそのモノにまつわる歴史や文化などのバックグラウンドを含めた上でアプローチの仕方を決めて、アウトプットしていきたいと考えるのも研究者気質の父の影響だと思います。ただ作ってキレイっていうよりは、その裏側まで見つめて、そこにきちんと知識を持つ事もデザインをしていく上で専門性というか、プロとして必要なことなのかな、と思います。」

一日一包プロジェクトの他に、様々なものに積極的に活動してきている。形をただ作るデザインより、過程から遺していく事を考える。古くからある伝統・文化をいかに現代風に融合させ、形を変えて後世に遺していくか。デザインにおいてコンセプトや構造的な面から、社会で上手く働くデザインを考える一方で、アウトプットとしてのデザインの両立を考えながら制作していた。

「電子回路を銀のインクで刷れる技術を開発した会社の方と子供向けのワークショップをした時は、和柄自体が回路になるように設計し直して、光りながら回る風車をデザインしました。ずらりと並んだ光の風車が夜店の懐かしいような雰囲気を作り出して、子供も大人も楽しんで頂けたと思います。また、指先の凹みや圧を繊細に感知できるセンサーを開発した方の、それを使って新しいものを開発するというコンペでは、伝統工芸をそのセンサーによって後世に遺していく事は出来ないだろうか、という仕組みの提案をしました。その職人さんがいなくなったら失われてしまうであろう指先の動きを、センサーを使ってデータ化したものをパッケージングして集めていくんです。伝統技術がデータとして遺っていれば、未来に再現できる可能性もあります。そういったアーカイブ活動にも活かせると感じました。」

視覚伝達研究室に所属している紗代子さんは、視覚障害者の方や外国人の方など日本独自の文化を取り入れたデザインを手に取る際に、何かしらの障害がある方々も含めてデザインを発信していきたいと考えている。そういったデザインを志したきっかけは、本の装丁やポスター、パッケージなど至る所にあるデザインの中で、ちょっとでも良いデザインに巡り会うと心が“ポッ”と豊かになる瞬間を自分でも少しでも多くの人に発信していきたいという強い願いからである。

「外国人向けの日本酒のギフトパッケージをデザインした時は、日本酒の濁りや色をみて楽しむ利きちょこに注目しました。多くの外国人は大吟醸と書かれていても分からないし、利きちょこも持っていません。そこで伝統的な蛇の目文様を酒質に合わせて展開し、瓶の奥に藍色と白のコントラストでデザインしました。そうする事で利きちょこがなくても楽しめますし、視覚的にも味がイメージできます。また、視覚障害の方向けに服の色や模様を凹凸のあるタグで分かるようなデザインもしました。装飾的であって機能的なデザインから、コンテンツの魅力や自分のアイデンティティーを視覚的に感じてもらえたらな、と思っています。」

「目に見えるものと見えないものをいかに視覚的に伝えるかは永遠のテーマですね。今の時代、パソコンで何でも出来ます。でも、インターネット上ではぺたっとした情報で機械的で冷たく、リアルに感じる事が出来ないと思います。一方で、印刷物になるとざらざらしていたりつるつるしていたり、ここにあるものでしか通じ得ない伝達があると思っています。包装紙などは持って帰って家で使う時間までかもしれないけれど、私は三次元としての魅力を区別化して、こだわっていきたいです。毎日デザインの事を考えて、良いデザインに触れて目を鍛える。毎日手を動かして、手を鍛える。そういう風に努力しているからいざっていう時にプロとして良いモノが出せるものなのかな。これからも考え続けているからこそ表現できるデザインを大事にしていきたいです。」

執筆:赤城命帥(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2015.12.19

今回、インタビューに応じてくださったのは、日本画専攻四年の岩谷晃太さんです。絵画棟四階のアトリエの一角で、毎日だいたい朝9時から夜8時まで制作をしているとのことです。

—作品について教えてください。

タイトルは、候補として“夜想”を考えています。近頃は夜の絵ばかり描いていて、この作品も夜景なんですけど、しらみかけているような朝方の雰囲気です。オリーブの樹が真ん中にあって、その周りに広がるように夜のイメージがあります。オリーブの樹は木場公園にあるのを見て題材にしました。帰化植物として生えていて、外国から来た種類なのに日本の風土に溶け込んで風景の一部になっているのが、きれいだなと思ったんです。オリーブの葉は白みがかっているので、夜の風景によく合うと思っています。

—今はどのような作業をしているところですか。

ちょうど制作の転換期といえる時期で、樹の部分にマスキング(絵の具がつかないようにテープやビニールなどで覆っておくこと)をして、絵の具を重ねながら背景の色を決めているところです。今の時点で七層の絵の具が重なっています。ベースには赤い絵の具を使っていて、その上に何層もの絵の具を重ねてから、今度はそれにヤスリをかけます。日本画は絵の具が乾くと固くなってヤスリをかけられるようになるんです。こうすることで、下の絵の具の色が出てきます。この、表面を削って下地の色を出していくというのが油絵と大きく違う日本画の特性なんです。

この作品では、特に背景の部分の色合いにこだわっています。樹とか、夜といったモチーフというよりは、学部でやってきた日本画の技法がいかに活かせる作品になるかを大事にしています。

—描くにあたって工夫していることは何ですか。

他の人とはちょっと変わったことをやろうと思っています。目標としては、パッと見たときにどのように描かれたのか分からないような画を目指しているんです。

樹の部分に施したマスキングはその一つで、まだあまりやっている人のいない手法を使っています。住宅用のマスカー(壁を塗ったりする際にペンキがつかないように覆うための、テープのついたビニール)やプラモデル用のマスキング液を買ってきて試しています。マスキングをしていない部分はヤスリをかける技法を用いて荒い表現に、マスキングした部分はエッジのきいたシャープな表現になるので、面白くなるんですよ。

また、ヤスリをかける際にも工夫をしていて、普通のヤスリの他にもサンダー(電動のやすり機)やルーター(電動のドリル)を使ったりしています。こういったことは授業で習うわけではないのですが、他の人の画を見たり、実験繰り返すことで取り入れていっています。

日本画ではいろいろとルールが決まっています。卒業制作ではサイズも指定されているし、使用する画材も決まっています。ルールが決まっている中でやるのは好きです。ルールがあるからボクシングがケンカにならないように、ルールがあることで画が日本画になる、というのがちょうどいい束縛のように感じています。それでも、日本画の中でもまだとられていない手法はたくさんあるので、ルールの中で新しく試していきたいと思っています。

—藝大の日本画科に入ろうと思ったきっかけを教えてください。

うちは両親ともに画家なんです。初めは自分も画家になろうとは思っていなかったのですが、高校生の時、進路を決めるにあたって、中途半端な気持ちで進学してそのまま就職して、という人生が嫌で、なにか極められるような進学がしたいと思ったんです。その時に、家から通える藝大はちょうど良かったんですよ。日本画にしたのは、両親が油絵を描いているので反抗の気持ちです(笑)そうでなくても、雰囲気の良さや、卒展での作品をみて、日本画科に行きたいと強く思いました。

—藝大に入ってからをふりかえって、自分にどんな変化があったと思いますか。

3年の時に、肝が据わったと思います。

最初の年は、絵の具を重ねてヤスリがけすることが怖かったんです。描いたものを壊してしまう技法に抵抗があって。その技法を使うことで色が自分の思っている以上によくなったり、逆にならなかったり、そういう冒険ができるようになったんですよね。以前は作品が単純になりがちで描いていて面白くなかったのですが、怖さが抜けてからは壊すことの大事さと面白さに気付けました。やってみないとどうなるかわからない、賭けみたいなものなんです。それにはまってしまって、もうやめられないですね。

技法の面白さに気付いてから、将来に対しての不安を感じていたのがなくなりました。進路について悩んでいたのですが、やっぱり何よりも一番面白いのは画を描くことだから、そうやって生きていこうと居直りました。むしろ、そうやって悩んでいるだけ無駄に感じて、進学することを決意しました。

画を壊して描くことも賭けですが、自分の人生まるごと賭けのように思っています。それが面白く感じられるようになったのが、自分の中の変化ですね。何が出るか分からないから、楽しいんですよ。

藝大に入って、描くことに関しても人生に関しても肝が据わったという岩谷さん。“賭け”だというその作品が、どのように完成するのか、2016年1月末に開催される卒業・修了作品展が楽しみです。

(2015.11.17)

執筆:プジョー恵美里(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:プジョー恵美里(アート・コミュニケータ「とびラー」)

看護学生として、アートとコミュニケーションについて考えています。

2015.12.19

卒展に向けて制作しているこの絵は、多摩川の下流の方を描いています。羽田に近い方で、川崎方面が見えている場所です。

実際に風景を見たのは夕方くらいです。風景の映り込みがすごく綺麗で、面白いなと見ていました。水に映り込んでいる所を描きたかったのです。夕方になるとライトが点くので、それについては、これから取材をしてみたいです。あかりが水に反射して、どこだか分からないようにもなります。タイトルは「境界」しました。

橋が境界で、水を描いた下側が死後の世界で、上側が現実。橋があるのも、三途の川ではないですが、そんなイメージをつけました。色はもう少し考えると思います。水の中には魚を描いています。

描くのは全て骨だけ。画面下側の水の部分は現実味の無い世界という設定なので、魚だけにするか、ほかの生き物の骨もあるのかな、とも思いますが。今後博物館に取材に行くつもりです。

これが自作の魚の標本です。透明骨格標本といいます。飼っていた魚や、釣った魚の標本もつくりました。魚の透明標本は液体の中で生き生きと動いているので、幽霊的な感じも出ると思っています。普通の骨格標本は固いままじゃないですか。制作中の魚の標本が、まだ家に一杯あって、それも完成したら、持ってきて描き足してみようと思っています。

自分の考えなのですが、天国というのは皆、空の上にあるというイメージを持ちますよね。でも生き物の進化の過程では皆、水から出てきたものだし、生まれてくる時も羊水の中にいたりしますし、水の方が天国に近いのかなと。もしかしたら死の世界も含んでいるのかもしれないと思ったり。このあたりをどう見せるかは、模索しながら描いていくつもりです。

画面の真ん中に立っている人物は兄です。どこに立っているのか、分かりにくいとも言われたのですが、あまり絵の中で説明をし過ぎないようにして、どちらの世界にいるのか分からないようにしておきたいのです。風景の水への映り込みから、「ああ水なんだ」とようやく分かるくらいにしたいです。

空の表情は、スケッチしながらまだ形を考えているところなのですが、空は水に映るようにして、より分からなようにしたいです。あまり説明しすぎると、面白くない気がしています。

―あまり下絵を描く方では無いのですか?

そんなことはありません。私は薄塗りをして、骨描きをして、その上からしっかりと描いて、更にそれを隠すというやり方をします。兄を描く時にも、まず兄をしっかり描いて、その上でシルエットにします。

―日本画に進もうとしたきっかけは何ですか?

小さい時から犬猫と育ったみたいで、よく動物を描いていました。生き物が好きだったこと、魚も好きで水族館にもよく行っていました。実家が山梨なのですが、近所にあった川にも行きました。生き物の絵を描きたかったんです。動物のモチーフのアクセサリーも大好きです。

―岩絵の具を知ったきっかけは?

高校の時、上野まで来て藝大の卒展などを見ました。岩絵の具が自然の絵の具と言うことで、すごく綺麗だなと思ったことです。日本画がかっこいいなと思いました。私の色へのこだわりは、くすんだ自然の色味です。自分にも取り込んでいて、髪の毛もこんなになっています。(笑)

仕事をしている兄は、多摩川の近くに住んでいます。兄とは1つ違いなので、小さい時から双子のように育っていまして、今でもそういう感じです。スナフキンみたいで、一人で釣りに行ったり、ギターを弾いたりしています。「天気が良いから釣りにいかない」とかいって連絡が来て、私が「行く」と答えたりしています。自分の持っていない新しい魚が釣れたら、兄に「この魚は標本にするから食べたら駄目」と言います。私はというと、ともかく新しいモチーフを増やしたいわけです。

絵は描きながら、どんどん変わります。下絵・下図では一応決めるのですが、どうしても、あっ今この色が欲しいと、どんどん違う色になっていきます。下図から大下図になっていくと、また少しイメージが変わって行くこともある。色も決めているけれどアドリブ的な所も多いです。魚の色も、今のままでかどうかは分かりません。かなりの明るい色で描き起こすものもあります。

―育った環境や、家族からの影響だと思うところは?

昔から飼っていた動物の絵をよく描いていました。これが絵を描く一番のきっかけだったかもしれません。直接触って想像で骨格を描いたこともありました。

幼い頃海外にいたのですが、当時父が医学研究者をやっておりまして、何度か研究室をみせてもらったことがありました。おそらくそこからの影響で解剖学等に興味がわいたのだとおもいます。父が私の質問や疑問になんでも本気で返してくれるので、それがすごく面白くて。小さい子が訊ねる様な質問に対しても、「これはチンダル現象といってね…」と原理まで説明してくれました。

父が何でも答えてくれるので、大人ってみんなそういうものだと思ってました。そしたら、母はそんなことなくて(笑)

私は5人兄弟なのですが、現在実家には6匹の犬猫もいて、難しい知識だけでは到底クリアできないようなことを母はやってのけます。本当肝っ玉です。きっとそれがいいバランスなんでしょうね(笑)

(2015.10.20)

執筆:尾崎光一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2015.01.11

11月の終わり、少し肌寒さを感じる秋晴れの午後に彫刻科の工房を訪れました。

校舎の裏手、落葉でいっぱいの敷地には無造作に置かれたたくさんの彫刻とともに、大きな岩やら木材やら様々な素材の塊が点在していました。中には制作途中の彫刻作品とおぼしきものも紛れていて、なるほどここが彫刻家の卵たちの作業場なのかと一層好奇心がそそられます。

約束の時間に現れた鈴木弦人さんは、頭にキリリとタオルを巻いた作業着姿が凛々しい長身の好青年。

「工房の方、見ますか?」

案内されるままについていくと、工事中のような騒音が響いてきて、そこはもう大学というよりどこかの町工場のような雰囲気です。

工房の奥には、ひときわ存在感のある大きな塊が鎮座していました。今まさに鈴木さんが取り組み中の卒業制作作品です。

「1枚1枚重ねて組み合わせて1個の花をつくってるんです」

大きな一枚板の鉄を叩いて成形し、溶接して何枚も貼り合わせながら作っているという花びらが5枚。その巨大な花びらのなんとも妖しい様子が“ラフレシア”をイメージしたものと聞いて大いに頷けました。想起されたきっかけはなんと“ゲーム”から。

「でっかい花の中に主人公がピュッと入っていくシーンがあって、あぁこれ面白いなって思って」

いかにも現代っ子らしい答えには親近感を覚えますが、デジタルの世界で遊びながら大きな立体作品を想像するセンスはやっぱり芸大生ならではと言えそうです。

工房の外に移動すると、花芯となるもうひとつの塊がありました。こちらは銅メッキに真鍮を溶接したという不思議な模様が描かれています。これをグラインダーに紙ヤスリをつけて何度も磨いた後、焼いて変色させたら、さきほどの5枚の花びらの中心に組み合わせて完成の予定。仕上がりは3m程となる大作です。繰り返しの緻密な作業はさぞ忍耐力もいることでしょう。

「鉄は焼いた後真っ青になるので、イメージが全然変わると思うんです。実物はないんですけど、こういう色に・・」

とスマートフォンで示してくれた過去作品がまた興味深い。

“花”の他には“変わった生き物”などをモチーフにしていたとか。実在しそうだけれどちょっと不思議なものたち・・・鈴木さんの作品傾向の共通項が垣間見えたようでもありました。

1日の制作時間はおよそ10時間。外に持ち出せる大きさの作品ではないので、工房を使える9時から7時までが勝負です。

限られた制作時間での取り組みでは、さぞ規則正しい生活をされているのかと思いきや、

「あまり・・・(笑) 家帰ってから深夜までずっとドラマ観たりとか、あまり規則正しくはないです」

と、大学生らしい素顔を見せてくれました。

でも、工房に来ないと作れないのでは、家に帰ってから閃いたり、やり残したことを思い出してモヤモヤすることもあるのでは? と聞いてみると

「あります・・そういう時はゲームとかして忘れます」

ちょっとはにかむ様子にまたまた親近感が湧きました。

夏前からおよそ3ヶ月かけているというこの花の制作はそろそろ終盤。来週以降は2つ目の作品に取り組むのだそうです。

「モザイクアートみたいなのをつくろうと思ってて」

そういって見せてくれた2つ目の作品は平面。質感の異なる金属を組み合わせた彫刻で、古墳の壁画のようなエキゾチックな雰囲気を醸していました。

こちらも元は大きな1枚の板。それを4枚に分けてちょっと曲げて、彫って削る。仕上がりは2m弱ぐらいになる予定。

どちらも大きな作品ですが、これほどの大きさのものに取り組むのは卒業制作が初めてだそうです。

「でかいの作ったことないからとりあえず作っちゃおうと思って」

閃いたらまずやってみる、とりあえず手を動かしてから考えるのが鈴木さん流です。

鈴木さんは立体に取り組む前にスケッチすることはなく、まず形をつくってみる、いわば「ぶっつけ本番」で、手を動かしながら考えを巡らせて形にしていくのだそうです。

「なんとな〜く作って、で途中段階でやめてスケッチ描いてみて、こうしようかなとかってまた作ってみる。絵は・・・あんまり好きじゃなくて」

ーーえ〜!そうなんですか?? 意外な発言にインタビュアー一同感嘆の声をあげてしまいました。

予備校時代の先生の指摘が厳しくて、デッサンで苦労して以来、絵を描くことが好きではなくなってしまったのだとか。「一生描きたくない」と思ったこともあったというのはちょっと胸の痛む話でしたが、その頃から立体への興味が高まっていったようです。

立体が好き、それも金属。2年生後期の自由選択以降は、ずっと金属の彫刻に取り組んでいるそうです。

木彫、石彫、塑像・・・一通りの素材を扱ってみて、金属が一番感覚にフィットしたようです。「溶接が楽しい」と、本当に楽しそうに答えてくれました。

ちなみに金属以外で今後扱うとしたら透明な樹脂、水晶のようなものにも少し興味があるそうです。

現在2つの卒業制作に取り組んでいる鈴木さん、実はもうその次の構想も脳裡に浮かんでいると言います。

新たなプランが生まれるのは主に制作中。特に磨きなどの粛々と続く作業時、手を動かしながらのふとした瞬間に「もうちょっとやりたいことがあるんじゃないかって思ったら次のがパッと浮かんでくる」のだそうです。やはり制作にはものすごい忍耐力が求められるものなのですね。

「ただの流れ作業なんで、さっさと終わらせて次やりたいっていうことしか頭になくなってきて。作ってて次のプランが浮かぶともう(制作中の作品に)あんまり愛着が持てなくなっちゃって」

今までの作品はすべて自宅に保管してあるとはいうものの、完成した作品に特段の未練もない様子。

ずっと前だけを見ている、次々に浮かぶ発想に突き動かされている様子はいかにも若者らしくて清々しい印象を受けました。手を動かしているとインスピレーションが湧いてしまって、いてもたってもいられなくなる感じ。発想に作業が追いつかないスピード感がもどかしいようでもありました。

ところで、進路として芸大を選んだきっかけは何だったのでしょう?

「とりあえずサラリーマンとかにはなりたくないと思ったんで。そのために大学でタラタラ勉強するのは嫌だなと思って、じゃあやりたいこと勉強しようと思って」

さらりと言われてしまいましたが、芸大に入るのは容易ではないはず。技術もセンスも求められると思うのですが、ご自身の一番の才能は?との問いには意外にも「力持ち」という答えがかえってきました。確かに! 彫刻科は体力も必須と見受けられます。

1学年が20人。各々が取り組む作品はもとより扱う機材も重いものが多いので、みんなで運ばなきゃいけない場面も多いのだそうです。それゆえに学生同士の連携が密になるというのは彫刻科の特徴と言えるでしょう。

4年間を振り返っても、飲みに行ったり、登山をしたり、思い浮かぶことは友だちと遊んだシーンばかりとか。

終日誰とも話さないこともあるというくらい制作に没頭する日々を送る一方で、しっかりキャンパスライフも謳歌しているようでした。

ご自身の芸術的才能にはいたって無頓着で、幼い頃のエピソードを尋ねても「(物作りを)していたらしいけれどあまり記憶にはない」とのこと。気になる作家はラグーザだと語るも特段影響を受けたという程のこともない様子。それでも、あぁ根っから物作りが好きなんだな〜と感じたのは、芸大に入らなかったら何をしていたと思いますか?という質問を投げかけた時でした。

「専門学校とかで特殊メイクとかやってたかもしれないですね」

なるほど、手を加えて形を変えていく点では彫刻に通じるものもありそうです。

また、夏休みなどの長期休暇には美術系の鉄工所でアルバイトをしているとも言います。卒業制作の材料費に10万円以上もかかるとのことですから、そのための資金捻出が第一目的なのでしょうが、物作りの現場も楽しそう。公共のモニュメントなど大きな物を手がける仕事体験は、作品づくりのヒントになっているのかもしれません。

卒業後は大学院に進み、その後はご自身の工房を構えて作家として自立するのが夢だと語る鈴木さん。美術系の素養のあるご両親も、好きな道に進むようにと温かく見守っていてくださるのだそうです。

でも、これから芸大に入って彫刻家になりたいという中高生にどんなアドバイスをしますか? との問いには、「がんばってください」の一言のあと、ちょっと考えて「まあ、やめた方がいいとは言いますね」とも言い添えていました。“彫刻で身を立てる”ことの厳しさについて、自戒も込めてのアドバイスでしょう。

卒展の展示場所は都美館の一番下のフロア。作品のパーツが大きいので運んでから現地で最後の組立を行なうのだそうです。

3m+2mという大きさと、鉄以外の金属を扱ったことが今回初めての取り組みだという卒業制作。焼き込みを入れた金属がどのような色調に変化しているのかを想像してもワクワクします。完成作品を見られるのが今から待ち遠しいです。そして、その頃にはきっとさらに先の構想を練っているであろう鈴木さんに再会できることも楽しみです。ありがとうございました。

(2014.11.27)

執筆:小松 一世(アート・コミュニケータ「とびラー」)