2015.12.18

「ボッティチェリ展」で自分だけのぬり絵を作ってみよう!

展示室にある作品をじっくり鑑賞して、とびらボード(磁気式ボード)に絵をかこう。

完成した絵はポストカードになり、その場で色を塗ることもできます。

きみだけの名作の完成!

*とびらボードについてはこちら

2015.12.13

「戦争画」をご存じですか?

「戦争画」とは、戦争を主題とした絵画のことですから、ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』も、ピカソの『ゲルニカ』も、丸木夫妻の『原爆の図』もみな戦争画と呼ぶことができます。でも、今回の展覧会「戦争画STUDIES」が主に意識しているのは、日本において、日中戦争から太平洋戦争にかけての時期に、軍の要請によって描かれた「作戦記録画」と呼ばれるものです。

70年前、これらの絵画は占領軍の指示によって一時東京都美術館(旧館)に集められ、やがて「戦利品」としてアメリカに運び去られました。これらの戦争画が、「返還」ではなく「無期限貸与」という形で日本に戻ってきたのは1970年のことで、現在は153点が東京国立近代美術館に収蔵されています(所蔵作品展で数点ずつ順次公開)。

今回の「戦争画STUDIES」展は、作家たちがこれらの戦争画についてさまざまなリサーチを重ね、その成果をコンテンポラリーアート作品として展示したものです。そして、なにかしらタブー感の漂う「戦争画」をテーマに据えて、東京都美術館という場であらためて問いかける作家たちのまなざしに、われわれとびラーが何らかの形で関わることができないかと考えたのが、この「ズームイン」企画です。

「作品との対話」と「作家との対話」を

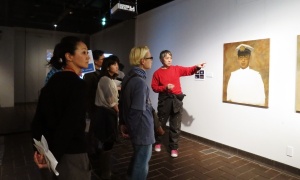

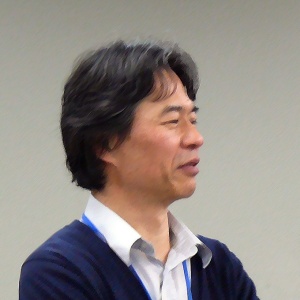

今回の企画では、作品を前に参加者のみなさんと対話するプログラムと、直接作家から作品についての話をうかがうプログラムをミックスして、参加者と作家や作品との距離を縮めること(ズームイン)をめざしました。「見る・聞く・話す」を織り込んだ45分ほどのプログラムを二回実施し、それぞれ3~4名の作家の作品を、集まった参加者のみなさんと一緒に見て歩きました。以下では、写真を交えてその様子をご紹介します。

一回目(12月13日13時半より)

まず、153点の『プチ戦争画』(村田真さん)の前で参加者のみなさんとご挨拶して、プログラムの概要を説明しました。続いて、豊嶋康子さんの『前例』の前に移動し、作品を見て感じたことをみなさんとお話します。この作品では、地図上に、その土地を訪れた美術家の名前が、和紙に筆書きされて貼付されています。

まず、153点の『プチ戦争画』(村田真さん)の前で参加者のみなさんとご挨拶して、プログラムの概要を説明しました。続いて、豊嶋康子さんの『前例』の前に移動し、作品を見て感じたことをみなさんとお話します。この作品では、地図上に、その土地を訪れた美術家の名前が、和紙に筆書きされて貼付されています。

地図の上部が手前にせり出して傾いていることで、吊り下がった各地の短冊の量感や密度差が視覚的にわかるようになっている、とくに満州のあたりが密集している。そんなことが、みなさんの話の中から浮かび上がってきました。垂れ下がった短冊がこぼれ落ちる涙に見える、という感想もありました。いったい何の『前例』なのかと考えたとき、作品のもつ同時代性を感じるのではないでしょうか。

次は笹川治子さんのコーナーです。藤田嗣治の戦争画で広く知られるアッツ島を扱ったものを中心に、五点の出展作品のそれぞれについて、その意図するところを話してもらいました。アートやメディアにまつわる虚実を取り上げた作品群ですが、表面的に見ただけではなかなか思い至らない作家の制作意図を聴くことができたばかりでなく、直接ご本人に質問して、作品を制作したことで得た実感をうかがう機会にもなりました。

最後に向かったのは、辻耕さんによる『絵画考-1945年の清水登之から』というコーナーです。従軍画家としても知られた清水登之(1887-1945)は、1945年6月に息子・育夫の戦死の報を受けます。画家はそれ以降12月に亡くなるまで、ひたすら息子の肖像画を描き続けました。今回は、登之の絶筆ともいえる『育夫像』が四点展示されているのですが(内三点は初公開)、その作品を辻さんは毎日会場で模写しています。 ここでもまずは会場に並ぶ『育夫像』を見ていきます。海軍の階級章の違い(戦死による昇進)に気づかれた方や、四枚の絵の表情の違いを言葉にしてくださった方がいました。そして辻さんご本人より、育夫像との出会いから、この模写という行為に込められた想いまでをうかがい、プログラムを締めくくりました。

ここでもまずは会場に並ぶ『育夫像』を見ていきます。海軍の階級章の違い(戦死による昇進)に気づかれた方や、四枚の絵の表情の違いを言葉にしてくださった方がいました。そして辻さんご本人より、育夫像との出会いから、この模写という行為に込められた想いまでをうかがい、プログラムを締めくくりました。

二回目(12月13日16時半より)

入口正面にある、『アッツ島玉砕』(藤田嗣治)と同寸に投影された光(笹川さんの作品)の前で参加者のみなさんと挨拶をしたあと、壁にずらりと並んだ『プチ戦争画』を見て、作家の村田さんにお話をうかがいました。 153点のうち数点ずつしか展示されていない現状を、ほとんどの絵が裏返された姿によって表現しているそうです。参加者からは、裏側に絵が描かれているとは思わなかったという感想や、絵を並べた順序、従軍画家への関心などが話に出ていました(ちなみに順序はランダムだそうです)。

153点のうち数点ずつしか展示されていない現状を、ほとんどの絵が裏返された姿によって表現しているそうです。参加者からは、裏側に絵が描かれているとは思わなかったという感想や、絵を並べた順序、従軍画家への関心などが話に出ていました(ちなみに順序はランダムだそうです)。

隣のバーバラさんのコーナーには二つの作品があります。ここでも作品を囲んで話したあとで、作家本人に話をうかがいました。まずは一見作品に見えないような作品『当事者について 03』のタネあかしをしてもらいました。「思い込みは見る人の側にある」と感じる作品でした。また、上半身裸の男性モデルによるボディペインティング『たてるぞう』は、太平洋戦争当時と東日本大震災後に、「絵画(アート)になにが出来るのか」という同じ言葉が流布したことをモチーフにした作品とのことでした(松本竣介の『立てる像』を踏まえています)。参加してくれた小学生のお嬢さんは、会場でじっと立ち続けているモデルさんが風邪を引かないか心配だったようです。

続いて、一回目にお話を伺った笹川さんの作品を一点見たあと、今回も最後は辻さんのコーナーです。それぞれが作品を見たうえで感想を共有し、さらに辻さんご自身からお話をうかがいました。なかでも、育夫の写真を元に肖像画を描くことが、登之の心を落ち着かせ、救いになっていたのではないかと考えて、「絵や表現が人の救いになることがある」とおっしゃった辻さんの言葉が印象的でした。

プログラムを終えて

二回とも、最初からの参加者だけでなく、その都度会場で自由に加わっていただいたみなさんも一緒にプログラムを進めることができました。今回はあわせて四名の作家にお話をうかがいましたが、作家ひとりひとり戦争画へのアプローチの仕方はまったく異なり、それぞれのまなざしの独自性と多様性についても、実感してもらえたのではないかと思います。はたして参加していただいたみなさんには、少しでも作品や作家に接近できたと感じてもらえたでしょうか。

二回とも、最初からの参加者だけでなく、その都度会場で自由に加わっていただいたみなさんも一緒にプログラムを進めることができました。今回はあわせて四名の作家にお話をうかがいましたが、作家ひとりひとり戦争画へのアプローチの仕方はまったく異なり、それぞれのまなざしの独自性と多様性についても、実感してもらえたのではないかと思います。はたして参加していただいたみなさんには、少しでも作品や作家に接近できたと感じてもらえたでしょうか。

そしてふりかえると…

2012年、東京都美術館がリニューアルオープンした年の夏に、「東京都美術館ものがたり」という展覧会が開かれました。このときに藤田嗣治の『十二月八日の真珠湾』が展示されています。この作戦記録画は、1942年に東京府美術館で開催された「第1回大東亜戦争美術展覧会」の出品作ですから、いわば70年ぶりの里帰りでした。『東京都美術館ものがたり』という本を開くと、戦時中この美術館はさまざまな戦争絵画展の舞台であったことがわかります。藤田の『アッツ島玉砕』も、1943年の「国民総力決戦美術展」を皮切りに各地を巡回した作品でした。かなりの数の戦争画がこの美術館に足跡を残し、ここで多くの人の目に触れているのです。そう考えると、この展覧会が東京都美術館の歴史と深いところでつながりを持っていることが感じられはしないでしょうか。

文:羽片俊夫(アートコミュニケータ)

文:羽片俊夫(アートコミュニケータ)

この展覧会で一番気になった言葉は「前例」でした。松本竣介に興味を覚え『みづゑ』のバックナンバーを探してみたり、近代デジタルライブラリーで東京都美術館を会場とした戦争絵画展の目録を調べてみたり、戦争画につながりのある展覧会を訪ねてみたりと、少し視野が広がりました。

2014.12.20

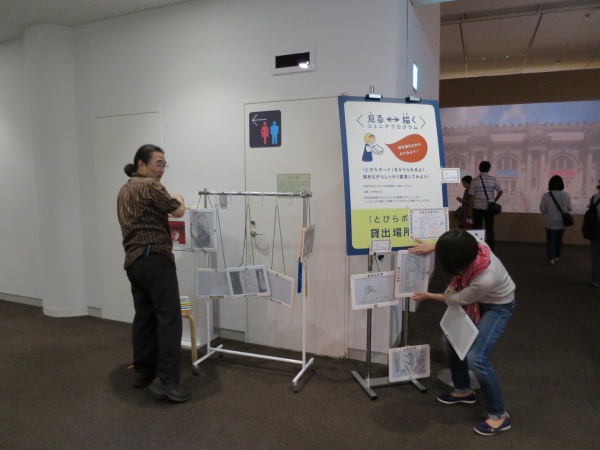

「ウフィツィ美術館展」開催中の東京都美術館にて、恒例となった子供向けプログラム「とびらボードでGO!」が、11月22日と29日の2日間にわたり実施されました。普段から東京都美術館では、中学生以下の子供たちに磁気ボード(とびらボード)を貸し出して、展覧会場内で絵を描いてもらうということを行っています。そしてこの「とびらボードでGO!」がある日には、子供たちの描いた力作がオリジナルのポストカードに仕立てられ、プレゼントされるのです!

そんな参加して楽しい、もらって嬉しいプログラムですが、実施するとびラーも来館者の笑顔が間近で見られるとあって、ワクワクしながら準備をしてきました。今回のウフィツィ美術館展はイタリアの宗教絵画が中心。はたして子供たちはどんな風に、何に興味をもって観るのかな?とびラーみんなで興味しんしんです。

さて、実施日の朝、展示会場の入り口ではさっそくとびラーが子供たちを待っています。「本物の絵画を見ながらお絵かきしませんか?」「自分で描いた絵をカードにして持って帰りませんか?」と声をかけます。

すると「やってみる~!」という子供たちが続々。とびらボードの使い方や、ポストカードの印刷所について、保護者の方と説明を受けたら、ボードをしっかり首から下げて、さぁ出発です!

ボードを手にしてウキウキ顏の子供たちは、展示会場内で自分の気になる作品の前で、ゆっくりじっくり本物の絵画を観察。会場内のスタッフさんも、子供たちを暖かく見守ってくれます。本物の絵を見ながら自分で描いてみるって、ちょっと特別な体験かもしれません。お母さんやお父さんが「この子がこんなに集中して絵を見れるなんて」とびっくりされることも多いのです。

そうしてできた自分だけの名作を、展示会場を出たらいよいよポストカードに印刷です。印刷所ではとびラーが子供たちを「お帰りなさい!」と待っています。大事な作品を受け取ったらその場で、パソコンを使いオリジナルのポストカードに印刷。

印刷されたカードを子供たちにプレゼントした後、となりの塗り絵ブースで自分で色を塗って仕上げます。ここはどんな色だったかな?まだホクホクの記憶をたよりに、自分なりの色を真剣に塗ります…。

「できた!」と、カラフルになった自慢の作品を手に、笑顔の子供たち。そんな子供たちの姿に、保護者の方々もにっこり。みなさん良い顔してますね!

今回の2日間の開催の中で、93枚もの小さな名作が生まれました。どれもよく観察して描かれた力作ぞろいです。絵画の中の人物を表情までよく見て描いた作品、背景の建物を細かく描いた作品、人物が手に持った道具に注目して描いた作品などなど…。みんな自分の目で観察して描いてくれたんだなぁと、感動するとびラー一同なのでした。

参加してくださったみなさま、どうもありがとうございました!ぜひまたご家族やお友達と美術館にお越しくださいね。そして、また新しい笑顔に出会えることをたのしみに、次回も「とびらボードでGO!」を開催しますので、どうぞよろしくお願いします。

筆者|佐藤菜々子(アートコミュニケーター「とびラー」)

いつもはフリーのグラフィックデザイナー、そして時々とびラーに変身する。

とびラーになってから、あらためて美術館と仲良くなれたと感じている。

実はとびらボードを使える子供たちをうらやましく思っている。

2014.09.13

『メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女王と女神』開催期間中の9月13日に、とびラボから生まれた恒例企画、「とびらボードでGO!」が開催されました。

特別展覧会の会場内で小中学生を対象に貸し出されている磁気ボード(愛称は「とびらボード」)。東京都美術館ではこの磁気ボードを使って展示作品のスケッチができます。いつもは描いた絵を家まで持ち帰ることができませんが、「とびらボードでGO!」の開催日は違います。描いた絵をポストカードサイズに印刷して、塗り絵にして持って帰れるのです!参加は当日来館した小中学生なら誰でもOKです。

入り口でとびラーから企画の説明を受け、ボードを手にした子供たちの目はすでにキラキラです。美術館でお絵かきができるなんて、初めての体験だというお子さんも多かったのではないでしょうか?

こちらが展覧会入口に設置された「とびらボード」の貸し出し場所。「ボードに傷はないかな?」「しっかり紐はついているかな?」と、とびラーはボードのチェックに余念がありません。

展覧会を満喫した後は、完成したとびらボードを2階の特設印刷所に持って行きます。するとスタンバイしているとびラーが描いた絵をパソコンで加工し、塗り絵にします。塗り絵は展覧会をイメージした枠の中に印刷されるので、特別感もアップしますね。実は裏面にはメッセージを描けるようになっていて、本当にポストカードとして使えるのですよ。

印刷場所のすぐ横には色鉛筆で塗り絵ができるスペースも完備。印刷したての塗り絵に、展覧会の記憶が鮮やかなうちに色を塗ることができます。

色鉛筆片手に、子どもたちの表情は真剣そのものです。図録を開いたり、本物をもう一度見に展示室に戻ったり…。本物を何度も見ながら絵が描ける、そんな贅沢な体験ができるのが、「とびらボードでGO!」の大きな魅力です。「うちの子がこんなに真剣に絵を描くなんて!」「この子がこんなに美術品が好きなんて、知らなかった」と、保護者の方々にとって新たな発見があるのも、この企画ではよく見る光景。今回も新たな発見があったでしょうか?

「ここはどんな色だったかな?」

親子で、兄弟姉妹で、友達同士で、こんな話し合いをしながらの色塗りも、楽しいものです。

完成した自信作と一緒に。参加者数は71名、たくさんの傑作が生まれました。彫刻など立体作品が多くみられる展覧会でしたので、絵にするのは難しいかな?と思いきや、小さな芸術家たちにそんな心配は無用です。大人でもはっとさせられてしまうユニークな目の付け所や細部まで行き届いた観察に、今回も感嘆の声がいくつも聞こえました。

作品をよーく見ながらとびらボードにスケッチする内に、子どもたちの心の中で「自分なりの美術品の見方、美術館の楽しみ方」がきっと見つかるはず。そんなことを考えながら、今後も「とびらボードでGO!」を続けていきます。次回の開催をお楽しみに!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

筆者:アート・コミュニケータ(とびラー)鈴木直歩

普段は大学生。裏の顔(?)はアート・コミュニケータ―!「とびらボードでGO!」企画の立ち上げメンバーの一人でもある。

「美術館にやってきた子どもたち!大人の背中にくっついていないで、とびらボード、つかってみませんか?」

2014.09.12

ワークショップ「楽園」への手紙は、全日程を終了いたしました。

沢山のご来場まことにありがとうございました。

上野はここのところめっきり涼しくなってきました。

夏の強い陽射しが和らぎ、秋めいた空気の中でゆっくりアートを楽しみたい気分です。

美術館に足を運ぶと、自分自身と向き合うような独特の内的な雰囲気に包まれます。

一つ一つの作品が放つ色々なものを受け止めながらぐっと別世界に引き込まれる鑑賞のひととき。

時には作品の力で心を動かされることもあります。

心に渦巻く想いを作り手の方へ伝えてみませんか。

「楽園としての芸術」展では、ワークショップ 「楽園」への手紙を開催中です。

作品鑑賞の後、作り手の方たちへ向けて手紙を書くことができます。

今日は、これまで開催されたワークショップの模様をお伝えします。

ワークショップの開催場所は、展覧会会場内の奥にあります。

下の写真に写っている白いポストが目印です。

付近にいる アート・コミュニケータ(※)がご案内しますので、どうぞお気軽に声をかけてください。

机の上には色紙と色鉛筆がセットしてあります。

手紙のサンプルや図録の用意もあります。

図録をゆっくり眺めながら、何を書こうかな・・・、思案中です。

すぐに書き始める人も筆を取るまで時間がかかる人も、一旦書き始めると、みんな没頭!

文章を書く人、絵を描く人、大きな文字でシンプルに書く人、裏表びっしり書く人、思い思いに、しばし書面に集中する時間が流れていきます。

書き終わったら、切手シールを貼って消印を模したスタンプを押します。

消印スタンプは、実は手紙の行先を示しています。

しょうぶ学園行きの手紙には菖蒲の花のスタンプを、アトリエ・エレマン・プレザン行きの手紙にはお家のスタンプを押します。

このスタンプ、アート・コミュニケータの手作りで絵柄がとっても可愛いんです。

好きなところに好きなだけ、押したり貼ったり。

中には一面スタンプでいっぱいにする人も。

完成した手紙は「楽園」への手紙 専用ポストに投函して終了です。

投函された手紙はアート・コミュニケータがお預かりし、 作り手の方々のアトリエへお届けします。

老若何女、津々浦々から、さまざまな方々が立ち寄って手紙を書いていかれました。

夏休みに親子でいらした方、旅行で上野の美術館巡りの最中という方、アトリエをもって絵の先生をされているという方、海外からお越しの方。

手紙を書きながら展覧会や作品への想いについて語ってくださる方もいらっしゃいました。

お話を伺いながら、作り手側だけでなく作品を観に来てくださる方にも、観に来るまでの物語があることに気づかされました。

皆さんのお手紙を作り手の方々のアトリエへお届けできることに、わくわくしています。

ワークショップ「楽園」への手紙は、全日程を終了いたしました。

沢山のご来場まことにありがとうございました。

(※) アート・コミュニケータ(愛称:とびラー)は 東京都美術館を拠点に、人と作品、人と人、人と場所との つながりを育み支えるための様々な活動をしています。

アート・コミュニケータは美術館の学芸員や職員ではありません。

会社員や学生や主婦をしながら、ボランタリーに美術館と関わっています。

筆者:とびラー 中野未知子(なかのみちこ)

フリーランスとして企業で研修やワークショップの企画、運営を行う。

アートを介したまちばのコミュニケーション・デザインを研究すべく

アート・コミュニケータを志す。

多摩大学 経営情報学部 非常勤講師/立教大学大学院 比較組織ネットワーク学修士

2013.03.30

「エル・グレコ」展でも、子どもたちが名画を描く「スケッチボードでGO!!」が実施されました。磁気ボードを使って子どもたちが展示室の中でお絵かきをします。出口ではとびラーが子どもたちの絵をポストカードにしてプレゼントしてくれます。

3月29日・30日の2日間行なわれた「スケッチボードでGO!!」(磁気ボードの貸し出しは会期中常時行なわれました)には1日平均60人もの子どもたちが参加してくれました。

展示室の中では真剣に絵を描く子どもたちの姿に遭遇します。こうした光景は展示室の中の雰囲気さえも変えてしまいます。

今回の「スケッチボードでGO!!」では、これまでにはなかった新たな試みも行なわれました。いつもは子どもたちが描いた絵をポストカード状の塗り絵に仕立ててプレゼントするところまででしたが、今回は展示室から出たところに「塗り絵コーナー」を設けました。今描いた絵に、今色を着ける。今みたあの絵のことを思いだす。色を塗っている間に「もう一度作品をみてきたい!」と展示室に戻る子どもの姿もありました。

作業は真剣そのもの。ただ作品を鑑賞するだけでなく、子どもたち自身、自分が感じた名画の印象をじっくりと味わい、カードに残します。そしてそのカード家に持ち帰ることで、今日の体験を家族や他の誰かと共有することができます。

最後は「とびらプロジェクト」のロゴマークの前で記念撮影。上手に描けています。きっとエル・グレコの自画像かな?

2012.12.16

12月15日・16日「マウリッツハイス美術館展」で好評だった「おえかきボードでGO」が「メトロポリタン美術館展」でも開催されました。今回は「どうぶつボードでGO」と名前を改めての実施です。

上野恩賜動物園と連携したジュニアガイドをもとに「どうぶつボード」(磁気式描画ボード)を使って、展示室内にある動物をモチーフにした作品の絵を描くプロジェクトです。普段は込み合う展示室の中では、全ての作品をお絵描きの対象とすることが出来ません。そこで、動物をモチーフにした作品の中から6種類を指定し、ジュニアガイドで推奨させて頂きました。しかし今日は「親子ふれあいデー」、推奨した作品以外の展示作品でも、「どうぶつボード」を使いながら親子で楽しく描いて頂きました。「どうぶつボード」と「メトロポリタン美術館展・ジュニアガイド」は展覧会場入り口で常時貸出し・配布が行なわれております。

まずは、入り口でジュニアガイドをもらって中に入ると、とびコーさんから「どうぶつボード」を借りることができます。使い方はとびコーさんが説明してくれます。みなさんおなじみの磁気ボードですからとても簡単です。

展示室の中では、子どもたちが作品を鑑賞しながら早速絵を描いていました。

こちらは、お父さんとお子さんが一緒に彫刻を鑑賞しながら、じっくりと描画中。

ふたり並んで、写真の作品をみながら鳥の絵を描いていました。よくみると、1枚の「どうぶつボード」の中に、幾つもの動物の絵や、他の展示物の絵が描かれています。はじめに描いた作品から、次にその絵のとなりに描く作品を選ぶ、そんな風にしてこどもたちは展示室の中を歩いている様子でした。つまり、1枚の絵を深く鑑賞する体験が、次にじっくりと鑑賞したい作品を選ぶことに繋がってゆく、そうしたプロセスが生まれてことが分かります。何をみたらいいかわからない、そんな戸惑を上手く解決してくれる思わぬ効果がある様でした。

「どうぶつボード」をもって展覧会の出口にむかうと、そこにはとびコーさんたちが待機しています。凡そ5分程度で子どもたちの描いた作品がポストカードになります。今回は12月ということもあり「クリスマス」「お正月」「ノーマル」の3種類のフレームをご用意させて頂きました。どれも、とびコーさんたちのオリジナルデザインです。

クリスマスのフレームに羊の群れ。きっとミレーの絵からヒントを得たのかな。

お正月のフレームに、お魚。きっとウィリアム・ド・モーガンの大皿かな。

これはライオンの兜ですね。上手です。