2018.12.02

講師:林容子さん(一般社団法人アーツアライブ)

「アート、美術館、認知症・そして私」

アクセス実践講座第7回は、一般社団法人アーツアライブの林容子さんをお迎えし、認知症の方に対応した対話型鑑賞プログラム「アートリップ」についてお話を伺いました。

「実は、福祉や高齢者問題は、私にとってまったくの専門外でした」

と林さんは言います。

林さんは、国内外でアートやアートマネジメントのエキスパートとして活動をしてきました。美術大学での講義や、アートに関する著書(*1)も執筆されています。イギリスで行われた国際的なカンファレンス「Conference for Health and Arts」に参加したことがきっかけで、「アートと福祉には親和性がある」と直感した林さん。持ち前のバイタリティで福祉施設にアートを持ち込む活動を実現させていきました。

学生や、介護現場の方々、また、施設を利用している認知症当事者の方々と協働して、病棟での作品展示や、徘徊する高齢者のためのアート作品の制作などを8年間にわたって行なったそうです。

2009年に一般社団法人アーツアライブを設立し、現在は認知症の方と行う対話型鑑賞プログラム「アートリップ」事業に注力されています。

アーツアライブ、そして林さんが何を目指して事業を展開されているのか、ここでは3つのキーワードに絞ってお話の内容を振り返ってみます。

⑴「社会のあり方」を作る

⑵「事業」を作る

⑶「アートの価値」を作る

それぞれどのようなお話だったか、少しずつご紹介します。

現在、日本の認知症の方は約500万人 軽度認知症(MCI)推定400万人と言われています。2025年には700万人に上ることが予想され、予備軍を入れるとその数は1200万人に達する予想です。人口の多くが認知症となる時代では、認知症になっても共に楽しく生きられる社会を作ることが重要です。

そのためには、認知症を治すことを考えるよりも、社会全体が「認知症フレンドリー」な社会へと変容していことが求められます。「この分野では、日本はトップランナーである」と林さんは言います。

アーツアライブは、2018年10月に国際シンポジウム「アート、記憶、高齢化:アートを通して認知症フレンドリー社会の構築」を開催しました。世界的に認知症の治療薬への期待が高まる中、2018年、大手製薬会社が認知症治療薬の開発を中止することを発表しました。認知症は特定の病気ではないため、薬の効果が期待できないというのがその理由でした。

「認知症になること=悪いこと」と捉える固定観念を脱却し、「できることに目を向ける」発想への転換のキーワードとして林さんはアートを活用することを提案します。「認知症になっても楽しく生きられる」と思える社会を構築するために、アートにできることがあると林さんは考えています。

「アートの前ではすべての方が平等です」と林さんは言います。

認知症の方は脳の機能が低下することが知られていますが、感情は衰えないで最後まで残ります。「怒りやすくなった」「子供に戻った」などネガティブに語られることも多いこの特徴を、林さんは「とっても素直に表現されるので、こちらまで素直な気持ちになる」と肯定的に捉えます。認知症になり一層豊かになる感情と、それを大切に扱うアートとは親和性が高いということができます。

アートリップでは、対話をしながらアート作品を見ます。それにより、脳の細胞を活性化したり、参加者が個人としての尊厳を感じることができます。また美術館というハレの場で、普段は介護をする側/介護をされる側の人々がともに一つの作品を鑑賞することで、いつもとは違う視点でその人のことを見ることができ、普段の関係性も刷新されていきます。

アートを見るということを、時間や空間を超える未知の世界への旅に置き換えることもできます。アートリップでは「船頭は参加者」と考えています。アートコンダクター(アートリップにおける対話型鑑賞ファシリテータ)は、彼らが行く道に一緒について行って、楽しい旅ができるようにアテンドします。アートは一つの正解では語れず、見る人それぞれに委ねられる余白を大切にするため、それぞれの参加者の意見を尊重することができる。それはアートの価値の一つであると、お話を伺っていて感じました。

アートや福祉に関わることは、収益を生まないボランタリーな活動としても成立するのが現状です。しかし助成金や補助金に頼るだけでは、活動は限定されていきます。もともとビジネスの世界に身を置いていた林さんは「一杯のコーヒーを飲むように、価値に対価を払っていただく収益事業にすること」にこだわっていると言います。

そのための方策として、これまで出会ってきた先達の言葉から、多くの示唆を得ていることもお話ししてくださいました。

この言葉は、会社員時代に尊敬する上司の方から教わった言葉だそうです。活動を広く行き渡らせたい時、その業界のトップにまずはアプローチをすること。なかなか勇気のいることですが、この言葉を今も大事にされているそうです。その結果、アートリップの活動は現在、美術館16館、高齢者施設や病院など21箇所以上に広まっています。

事業として行うためには、エビデンスを取り、示していくことも重要になります。特に福祉の分野では、効果効能が示されることが安心を生むこともあります。アーツアライブは、認知症予防産業として効果検証を行いました。その結果、うつ症状の改善や、脳の一部領域の活性化に効果があることが実証されました。

産業として成立することで、活動の自立性と持続可能性を高めていくこと。これが、これからのアートや福祉の活動に求められる姿勢だと感じました。

林さんのお話は、そのすべてがご自身の体験や活動そのものから発せられるパワーに満ちていました。そして、それとは対照的にアートリップに参加される認知症当事者やそのご家族、介護者のことを話すときには、慈しみに満ちた表情で嬉しそうに話す姿が印象的でした。

講義後のとびラーの感想の一部をご紹介します。

とびラーは、3年間の任期中や、任期を終えて都美を巣立った後も、アート・コミュニケータとして社会に活動を作っていくことが期待されています。今回の林さんの講義では、立ちすくんでしまいそうな社会課題に対し、クリエイティブな視点で発想を転換し、ワクワクと情熱と適切な戦略を持って活動を展開していく、1人のアクティビストとしての林さんの姿に、多くのとびラーが心を打たれたようでした。

この出会いに刺激され、とびラーが自分たち自身の活動を社会の中に作っていく日が待ち遠しいです。

*1:

進化するアートマネージメント(2004年)出版社:レイライン

進化するアートコミュニケーション (2006年)出版社:レイライン

(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)

2018.09.30

2018.07.01

テーマ:「ミュージアムにおける社会包摂的活動」

講師:稲庭彩和子(東京都美術館)

テーマ:「日本の子どもの孤立・貧困の現状と背景」

講師:小澤いぶき(NPO法人PIECES)

2018年度のアクセス実践講座が始まりました。

東京都美術館は、すべての人に開かれた美術館となることを、そのミッションに掲げています。

「すべての人」とは、だれのことでしょうか。

年齢も、使う言葉も、移動の仕方も、知覚の仕方も、表現の仕方も、人生における状況もすべてが異なる、一人一人の多様な人のことを指しているのだと思います。

とびらプロジェクトに関わる以前、筆者は“目が見えない方”が、美術館に訪れることを知りませんでした。理由は「見えない方は、見るための場所(美術館)では楽しめないだろう」という思い込みでした。この考えには、いくつもの過ちがあります。ひとつは視覚障害者を”目が見えない方”とひとくくりにしている点。視覚に障害がある=見えない、ではありません。どのように見えないのか、どのように見えるのかはお一人お一人もちろん異なります。決して「視覚障害者」という人がいるのではないのです。もう一つは、「見る」ことを視覚の機能としてだけ捉えていること。実際に眼球を通して脳に像を結ぶことだけを「見ている」というのではありません。「見る」という行為には、実は目だけではない様々な入り口があるようなのです。さらには、美術館を「見るだけの場所」と定義していることも、思考の間口を狭くしていました。

東京都美術館には、実際に多くの視覚障害者が来館されています。各特別展ごとに開催される「障害のある方のための特別鑑賞会」では、特に多くの視覚に障害がある方が来館され、ご一緒にいらした方や、とびラーと一緒に展覧会をご覧になっています。今では、たとえ視覚に障害があっても、美術館にその方がいらっしゃることになんの不思議もないというのが実感です。「知らないこと」からくる偏見は、このように一人一人の人と人が出会うことで解消していくのではないかと思います。

このように、実際に1人の人に会って、体験を共にしたり、お話をしてみないと、自分が今立っている場所からは想像できないことはたくさんあります。

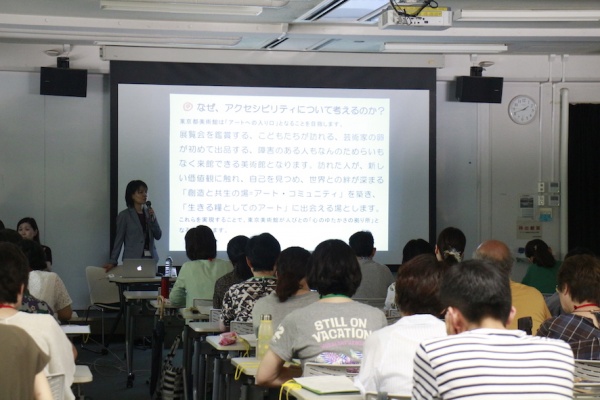

アクセス実践講座では、「美術館へのアクセシビリティ(アクセスのしやすさ・体験の受け取りやすさ)の向上」という窓から、社会の中で今見えている課題、まだ顕在化していない課題へと目を向け、想像し、その先にいる人と繋がり、美術館という場所で共に作品の前に立つ日を展望していきます。

2018年度アクセス実践講座目標

具体的な社会課題に関わる状況・活動を知ることにより、美術館に行くことが難しい人が、来館し、利用するために、どのような支援が必要なのか、企画する力を身につける。

*

第1回目は、東京都美術館の稲庭彩和子学芸員(アート・コミュニケーション担当係長)と、NPO法人PIECESの小澤いぶきさんからお話を伺いました。

《前半》

前半の稲庭さんからは、東京都美術館の掲げるミッション、障害者差別解消法と合理的配慮についてのお話から、なぜ私たちはミュージアムへのアクセシビリティ(近づきやすさ、親しみやすさ)について考えるのかという問いに始まり、美術館で得られる体験が人々のケアと密接な関係があること、また実際に様々な美術館が行ってきた数々の「Engagement/関わり合い」から生まれる「Caring/深く対象に心を向け続けること」の実践について紹介がありました。どのようなお話があったか、少しずつご紹介します。

・障害者差別解消法合理的配慮:障害のある人とない人の平等な機会を提供するために、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供すること。

→美術館がアクセシビリティの課題を考えること(社会的要請の側面から)

・キュレーションとケアのつながりについて

学芸員の仕事である「キュレーション/curation」の語源は、実は「ケア/care」と繋がっている。

「大事にする」「大切に育む」「深く心を向け続けること」という点で似通っている。

・ケアとは何か

広井良典著「ケアを問い直す<深層の時間>と高齢化社会」の一節を紹介

“「人間とはケアする動物である」と言えるほどに、ケアは深く人間が人間であることに関わっている”

“ケアは普通『自分以外の何ものか』に向けられたものであるのに、その過程を通じて、むしろ自分自身が力を与えられたり、ある充足感、統合感が与えられたりするものである”

“『信じるに値するケア』を見出し、それを育てていくことは、その人の生にとってももっとも深い価値を生み出す拠りどころになっていく”

ケアという体験では、自分とは違う存在に深く心を向け、大切に育む中で、自分自身が深い価値や、生きるための拠りどころとなるような充足感を得るというお話を聞き、筆者の心にはこれまで祖父や祖母を自宅で看取ってきた母の顔が浮かびました。心からケアをしたくなる相手とめぐり合い、ケアという行為を通してその相手と繋がることは、人生の一つの大きな喜びと言えるのかもしれません。

ここから稲庭さんは、他者の世界のと自己の世界をともにケアすることを、美術鑑賞の体験になぞらえていきます。

ー “これまでの美術館の「教育普及活動」では、作品とその情報を分かりやすく来館者に伝えることに重点が置かれていました。そこからもう少し踏み込んで、鑑賞者=自己と、作品=他者との間に関わり合い(Engagement)や対話が生まれる場づくりをする、そこまでを含めると「アート・コミュニケーション」という言葉がフィットしてきます。そこでの鑑賞体験から得られる自己と他者(作品や、共に鑑賞する人たち)の間の「相互主観性」(自己と他者がそれぞれ異なる存在でありながら、自らの一部として他者を感じる感覚)が生まれてくることが、作品を鑑賞する上での「ケア」の感覚ではないでしょうか。”

作品が発するメッセージに共感したり、作品を通して作家の姿を身近に感じるとき、また、共に作品を鑑賞する人との間での「その感覚は私にもある。とてもよくわかる」という思いを手渡しあったりする事。そういった体験を一度でも経験すると、そこから大きな充足感を得、美術鑑賞のファンになってしまう。この感覚は、筆者にとってもとても身近なものです。

このような、作品と自分との共感の波を生む場所として、「ミュージアムの非日常性」はとても有効であるということも稲庭さんは言います。

ー “第三の場所、聖域、神話的時間など、様々に表現される社会的な尺度や差異が溶け合っているような場所(=美術館)は、作品という言葉を発しない「モノ」との「相互主観性」を生み出しやすくする場と言えるのでしょう。ここを訪れる人々が、神話的時間の中で作品を介した他者とのつながりを感じることで、充足を得ていくという効果が美術館という場所の持つ特徴なのだと言うことができます。”

ミュージアムを、一部の限られた人たちだけでなく、すべての人にとって繋がりやすい場所にしていくことの意義がより具体的に見えてきました。

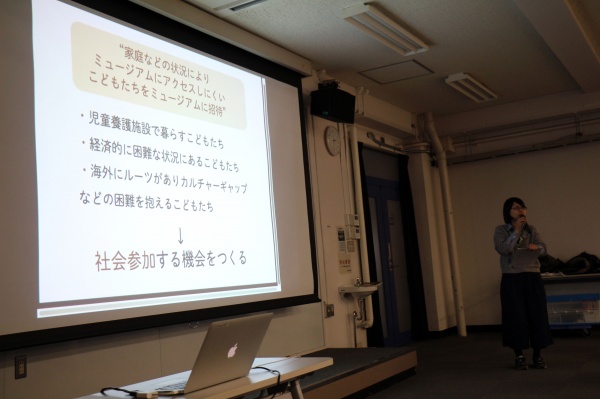

すべての人に向けたアクセシビリティ向上のための取り組みは、とびらプロジェクトでも2012年の始まりから様々な実践が行われてきました。その一部を、海外のミュージアムにおける事例とともに紹介します。

<海外のミュージアムにおける事例>

・House of Memories(回想法)@National Museums Liverpool(イギリス)

・MET Escapes@The Metropolitan Museum of Art 分館(ニューヨーク)

・meet me@MOMA (ニューヨーク)

これらは、認知症の方々を対象にしたプログラムです。プログラムの一番の効果は、作品、そしてファシリテータという中立的な人を媒介に、同じ病を持つ患者やその介護者といった問題を共有できる人々との関わりができたことではないでしょうか。作品を介することで、探究心(生きる力)が生まれ、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上に繋がるという事例が多く報告されています。

<とびらプロジェクトの事例>

・障害のある方のための特別鑑賞会:休室日の展示室に、障害のある方々を招待するプログラム。館内各所でとびラーが来館者を出迎え、鑑賞に寄り沿う。

・アクセシビリティ調査:リニューアルオープン後の東京都美術館のアクセシビリティの課題を実際に車椅子で移動するなどして調査したプロジェクト。

・iPad@特別鑑賞会:障害のある方のための特別鑑賞会において、作品画像を入れたタブレット端末をとびラーが持ち、見えづらいところなどを拡大して来館者に見てもらうプロジェクト。

・トーク・トーク:目が見える人と見えない人がともに作品を鑑賞するプログラム。

・knock × knock「美術館に行こう!」:児童養護施設などの子どもたちとミュージアムに出かけるプログラム。アート・コミュニケータが一対一で伴走する。

<Museum Start あいうえの の事例>

・のびのびゆったりワークショップ:障害のある子どもたちを東京都美術館に迎え、とびラーと一対一でワークショップを体験する連続6回のプログラム。

・ミュージアム・トリップ:ミュージアム・トリップは、とびらプロジェクトを卒業したアート・コミュニケータの活動へと継続しています。

ここまでで気がつくように、

ケアという体験は、どちらか一方が「する」人で、どちらか一方が「される」人にはなり得ません。これはとびらプロジェクト全体の活動においても同じ構造となっています。

とびラーはプログラムを「する」人で、来館者はプログラムを体験「してもらう」人だという従来のいわゆる「サービス」のような構造をイメージしていると、とびらプロジェクトで起こっていることは説明がつきません。

プログラムを通して人と人が、美術館という非日常の場所で「出会い」「関わる」こと、その過程の全てが「する/される」を超えて、双方の充足と価値を生み出していくという感覚は、とびらプロジェクトに関わる人々、また、社会の様々な場所で、ケアに携わる方々にはイメージしやすい感覚なのではないかと思います。

この感覚のことを、稲庭さんはWin-winからGift-gift(お互いに贈り合う、ギフトし合うこと)へ、と表現します。どちらも勝つのではなく、どちらからも与え合うことによって自己と他者双方が肯定される場所、美術館がそんな場所として機能していくことも、そう遠い未来ではないのかもしれません。

とびらプロジェクトでは、今後取り組まなくてはならない社会的な課題に対する取り組みを、多様性の尊重とそのネットワーク化の2つであると考えます。1つは人々の価値観や文化背景の違いなどを尊重することであり、2つ目は個々人の生き方を孤立させず、社会の中で関係づけていくことと捉えています。

*

《後半》

続いて、講座の後半でお話をいただいたのは、

NPO法人PIECESの小澤いぶきさんです。

NPO法人PIECESは、孤立や貧困の状態に置かれた子どもたちに「コミュニティ・ユースワーカー」と呼ばれる保護者でも、先生でもない第三の大人の存在との関係を作り、子どもを孤立させないための道筋を社会の中に作っている団体です。

児童精神科医として働いていた小澤さんは、病院を受診する子どもたちがいくつもの複雑に絡み合った問題を背負っていることに気がつき、このような状態になるもっと以前にできることがあるのではないかと、NPO法人PIECESを立ち上げたのだそうです。

子どもの貧困という社会課題は、近年メディアでも多く取り沙汰されています。

日本における「貧困」という状態は、「相対的貧困」とされ、いわゆる「貧困のイメージ」だけでは括れないものであると小澤さんは言います。それは、頼る人がいない・頼れる人がいないと言った精神的・物理的孤立と結びついていることが多く、自分の周りを取り囲む「溜め」が極端に少ない状態と定義されます。

日本国内の7人に1人の子供が相対的貧困状態であること、虐待相談件数が増加の一途をたどっていることなどは、ニュースでも目にすることができます。ですが、「なぜ、そのような状態に陥ってしまうのか」については、私たちの想像力が追いつかない部分もあるのではないでしょうか。

今回の小澤さんのお話から、子どもが孤立していく過程と「自分の力ではどうしようもない」やるせなさが、ありありと心に迫ってきました。

子どもが亡くなるような悲しい事件が起こった時、私たちの心にはつい「どうして誰かに相談しなかったのか」という気持ちがよぎってしまうのではないでしょうか。しかしこの「誰かに相談する」という行為は、実はとても主体的な行為であり、これ自体が難しいことなのだということが、小澤さんのお話を聞いているとよく分かります。

誰かに相談するという行動に出るためには、まず、「自分が困っている」ということを自覚する必要があります。あまりにも当たり前に困難が身近にある環境で育つと自分が「困っている」ことに気づくこと自体が難しく、また、誰かに相談するためには、自分の抱えている困難の内容が言語化できなくてはならないというハードルもあります。次に、相談しようと思った時にでも、相談する「誰か」の顔が思い浮かび、その人の所に出向くことということは、より主体性を求められる行動となります。自分を大切にされた経験が少ないと、自分への信頼感、人への信頼感が乏しく、そのように主体的な行為を行うこと自体が困難を伴うのです。

それを<孤立のループ>であると小澤さんは言います。

孤立に陥る原因は、子供の成長の様々な段階で異なる形で現れます。

・乳幼児の孤立の原因

こども(未就学児~6歳):親(養育者)を通して社会とつながっている時期。虐待、精神疾患、若年妊娠(中卒で就労できない、支援を受けられない)など、養育者が孤独に陥っていると社会と断絶されてしまう。

・青年期の孤立の原因

家庭以外学校現場が社会の入り口になる。社会の居場所を自分たちで作っていく時期。自分で新しい場所、選択肢を探す手立てがない。

子どもはその養育者の社会との関係性を自分の意思によらず受け継いでしまいます。

そのため、社会的に孤立した養育者の元では、簡単に子どもも孤立のループの中に巻き込まれていってしまうのです。こういった現状をつぶさに見ていくと、現状の公的支援が届かないのは何故なのか、その理由も自ずと見えてきます。ここからは、現状の社会課題に対しPIECESがどの様に考え、行動してきたのか、小澤さんの具体的なお話を紹介します。

<現状の公的支援の課題>

1)申請主義なので、そもそも支援が届かない

・申請主義:困っていることを自覚していて、行政までアクセスできる人にとっては有効

・困難な中にいるとき、混乱しているときは「どうしていいかわからない」「なんかしんどいんだけど、、」相談しづらい→よろず相談が受けられる・受容できる媒介者が必要

2) 専門機関の逼迫により、十分なケアがされていない

・専門機関も逼迫している現状

・保護している存在(養育家庭、児童相談所、児童養護施設)も100%以上の稼働率

・十分なケアがされないまま地域に戻されてしまう

3) 行政によるケアが縦割り

・こどもたちの課題は複雑に絡み合っている

そこで、PIECESでは、子どもたちにとって信頼できる他者が社会にたくさんいれば、子どもの孤立が減るのではないかと考ました。

コミュニティユースワーカーとは、特定の信頼できる大人(親ではない他者)であり、その理解ある大人との関係を通して、子どもたちは徐々に社会や人への信頼感を培っていくという取り組みです。

<PIECESの具体的活動>

子どもにとって信頼出来る他者を増やし、社会の受容性を高めることで、子どもが孤立しない仕組みをつくるために、PIESESが手がける事業は次の3つです。①人材育成②子ども支援③社会提案

①人材育成:非専門家「コミュニティユースワーカー(CYW)」を育てる

6ヶ月の育成プログラムで、子ども達1人1人に合わせた関わりを作ることができる支援者の育成を行う。

・4期生がスタート!育成人数35名(1期8名+2期8名+3期19名)⇒研修生47名

②子ども支援:CYW卒業生の活動など

・クリエイティブガレージ:中高生のものづくり体験拠点

20名くらいの小中高生が参加できる。自分がはまっていたゲームの製作者に出会ったことがきっかけで「ゲームを作りたい」と思うようになった。クリエイターが自主的に声を掛け合い、集まってきた。

・もえかん家:シングルマザーとなっている若年妊娠した人たちを対象に、ある家に招きお話をしたり交流したりする場所。

・不登校サポート

・クッキングイベント

・CYWにきたある女の子の例:

お母さんがうつ病である。こだわりが強く友達とうまくいかない、学校に行けない、医療機関の支援を受けていた。

→専門家の紹介でCYWにつながる。

→空想の世界、ストーリーを考えるのが得意。ゲーム制作イベントに参加し、グループでの活動に参加できるようになった。

→自分の役割を見出したり、そんな自分を認めてもらいたいと思い学校に行き出した。

→現在:CYWの活動に通うのではなく、別の活動に参加するようになったり、学校に通い出し、特待生で大学進学をした。

CYWという、親ではない特定の信頼できる大人との関わりが、社会との接点を広げ、自分の可能性へと繋がる大きな力になった例です。

③社会提案

自分のための場所が「家」以外にもあってもいいのでは。

その子のための場所が社会の中に複数あることが大事。

↓

どんな環境に生まれ育っても、孤立することなく豊かに生きていける社会

*

CYWが持っていたい姿勢や包摂に向かう価値観は、とびラーが身につけたい振る舞いとも共通する点が多くありました。

その子の「今」を大切にすること。

関わる自分自身が安心している状態で、余裕あること。

二項対立ではとらえない。この子自身が何を学びたいのか、本当に何が必要なのか、他者を想像するために「あらゆる物事の前提を疑うこと」

<社会の受容度を促進・拡張していくために>

・いかに人の想像性を広げられるか:目に見えないこと(invisible)なこと・もの・人への想像性。想像力を狭めてしまう原因はこりかたまった信念・価値観があること。それを解きほぐす。

・価値軸の多様性を尊重する。

・自分の日々の振る舞いが社会の受容度・変化につながる

・出会いに行く=孤立している状態(目に見えない状態)に橋をかけていく必要性

<海外での取り組み>

移民、難民の方々は言語的、文化的な選択肢が少なく孤立・貧困などの困難な状況に陥りやすい方々ということもできます。PIECESでは世界における子どもの孤立・貧困にも目を向け、テロ組織による子どもたちのリクルーティングの阻止にもできることがあるのではないかと、当該国との交流を始めたところだそうです。

*

稲庭さんと小澤さんのお話を聞き、私たちがミュージアムへのアクセシビリティを向上するために行動する意義と、そこに向かう態度をイメージできた、アクセス実践講座1回目となりました。

様々な見えにくさの先を想像し、美術館へのアクセスに困難を抱えた方々の状況を知り、そこにリーチしていくことは、アクセスをしてもらう美術館という構図ではなく、美術館の方から困難を抱えた方々へアクセスする回路を作る不断の努力をしていくということなのかもしれません。

(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)

2018.02.18

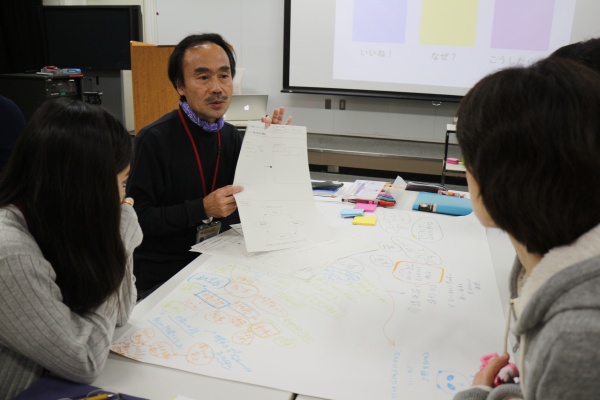

今年度のアクセス実践講座は、2月18日が最終回となりました。3つのラウンドにわけて、一年間を振りかえります。講座や関連する実践の場で考えたこと気づいたこと、その場や直後の振りかえりだけでなく、講座の目的やご自身の目的に立ち返って、学びや実践の意味を再度丁寧に振りかえっていくための時間となりました。

第1ラウンド:講座に関する振りかえり

講座の目的を確認し、講座がどのような構造になっていたのか、各回の内容をおさらいしながら、振りかえります。

事前課題としていた、振りかえりシートにもぎっしりと記入があります。

グループディスカッションでは、事前課題の中にあった「今年度の講座で印象に残ったキーワード、内容」について3人組で共有しました。

第2ラウンド:講座に関係する実践の振りかえり

とびラボからは、「アート筆談deコミュニケーション」、キッズデーで実施された「とびとびスペシャル ボストン美術館」に関わったとびラーから発表を行ってもらいました。

発表では、私たちは「どんな社会的課題に気づいたのか」、「どんな人が美術館に行くのが難しいのか」、「なぜその実践を行なったのか/参加したのか」、「実践から得られた可能性と課題」といったトピックについても、取り上げられました。

講座の目的とも重なる取り組みである、Museum Start あいうえの「ミュージアム・トリップ」、「あいうえのアンバサダー」(「子どもをミュージアムに連れて行きたいけれど、なかなか機会がない」という方を対象に、とびラーがミュージアム・デビューを応援するプログラム)についても、実践に取り組んだスタッフととびラーから発表がありました。

第3ラウンド:今年度の講座・実践をうけ、これからトライしたいこと

第1、2ラウンドをうけ、今年度の講座・実践をうけて、これから自分がトライしたいことを考えてもらいました。まずは、個人で考える時間を取り、その後は、マグネットテーブルという手法を使って、「似たことを書いている人」、「一緒になると化学反応を起こせそうな人」、「自分の書いたものを捨ててもいいと思える案の人」を見つけて、5〜6人のチームを組んでもらいます。

チームができたところから、(1)自分のアイディアとチームの人のアイディア、どこが似ていると思ったのか、(2)なぜ化学反応が起こせそうなアイディアなのか?どんなことが実現できそうなのか?、(3)なぜ自分のアイディアを捨てても良いと思ったのか?、といったテーマでグループディスカッションを進めてもらいました。

グループディスカッションの後は、全体での共有を行いました。「アクセス」といっても、イメージする「対象」や「課題」、アプローチする「手法」にもバリエーションがあります。

今年度のアクセス実践講座は終了しましたが、実践に向けたスタートでもあります。「美術館に行くことが難しい人が、来館し、利用するために、どのような支援が必要なのか」、マグネットテーブルで話し合ったとびラーのアイディアが実を結び、届けたい方たちのもとに届くことを願っています。

(東京藝術大学美術学部 特任研究員 菅井薫)

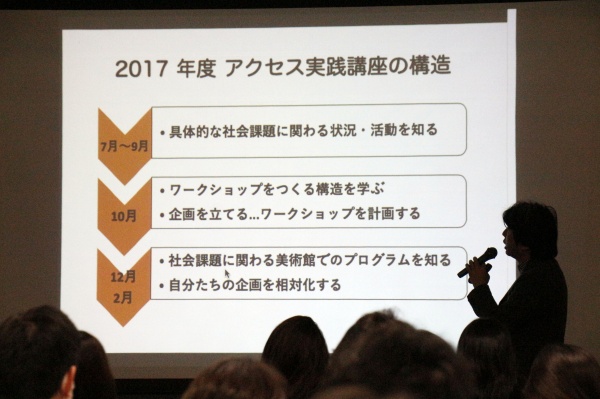

2017.12.14

アクセス実践講座もいよいよ終盤です。

講座前半は、「具体的な社会課題に関わる状況・活動を知る」。中盤は、「ワークショップをつくる構造を学び、企画を立てることに挑戦する」ことに取り組んできました。今回は、「(高齢者福祉分野の)社会課題に関わる美術館などでのプログラムを知る」ことになりました。

講師となって頂いた林容子さん(一般社団法人アーツアライブ・代表理事)のお話を、キーワードをもとに、振り返っていきます。

●「水は川上から川下へ」

林さんは、最初からアートに関わるお仕事をしていたわけではありません。大学卒業後についたのは、船を運航する仕事、貿易会社のバイヤー、と一見すると、アートとは関係がなさそうな仕事でした。最初は、日本では売られていなかった商品を流通するため、まずは大手の有名な企業に導入してもらったことで、その他の企業へも普及していきました。当時、助言を受けた「水は川上から川下(消費者により近い段階)へ」という例えは、今でも活動を普及するにあたって参考になっているそうです。

●プロジェクトを実現するには:「困っている」はチャンス

継続をするには、「小さな成功の積み重ね」があり、協力を得るには「困ったことはありませんか?」といった聴くことから始め、信用を得ていったそうです。加えて、日本でプログラム導入を進めていくにあたっては、『進化するアートマネジメント』、『進化するアートコミュニケーション』といったご著書の存在が、信頼を得ることにつながったこともあったそうです。

●プログラムを行う社会的背景と課題

現在の日本では、超高齢化、少子化が進んでいます。健康寿命との差、介護者の不足、高齢者世帯の増加といった課題も挙げられています。認知症は、特殊なことではなく、他人事ではないのです。過去に、林さんが視察のため、1カ月間滞在したアメリカの高齢者福祉施設では、地下にアートスタジオやプールがあり、入居者はガーデニングやギャラリーなど複数のコミッティーに主体性を持って参加していたことが印象に残ったそうです。

●「アートリップ」

ニューヨーク近代美術館(MoMA)が、認知症の方とその家族、介護士を対象にギャラリー内で実施している「meet me at MoMA」というプログラムを林さんが視察したことがきっかけとなり、日本でも「対話型アート鑑賞プログラム」(アートリップ)を行うことになりました。ブリヂストン美術館での実施(2011年)をきっかけに、例えば、国立西洋美術館では、2012年から毎月実施されています。

●「靴が履けなくなっても、誰かに履かせてもらうことはできるけれど、アートを楽しむことは自分でしかできない」

「アートリップ」の特長は、出来ることに焦点を当てた活動であり、答えは一つではないという考えのもと、否定はしないそうです。プログラムに参加する方の効果も、それぞれにあるそうです。具体的には、認知症の方にとっては、すぐに忘れてしまったとしても、その瞬間を楽しみ、当事者の方にとっては社会へ出ることが最大の刺激となっています。家族の人にとっても、共にリラックスして楽しむ、あるいは介護を忘れるひと時になっています。介護士の方にとっては、介護のヒントになったり、「〜ができない」といったネガティブではないその人の良さを見つけることにもつながっているそうです。現在は、美術館だけではなく、認知症カフェ、高齢者福祉施設、企業など、活動の場が広がっています。

林さんご自身の「存在が社会に、そして出会う人に少しでもプラスになるように生きたい」というお話に象徴されるように、情熱と未来に対する自信を持って、一つ一つを乗り越えてこられたことが十分に伝わる時間となりました。

(東京藝術大学美術学部 特任研究員 菅井薫)

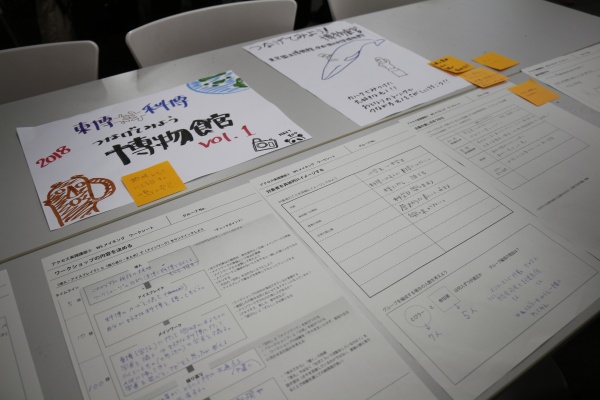

2017.10.29

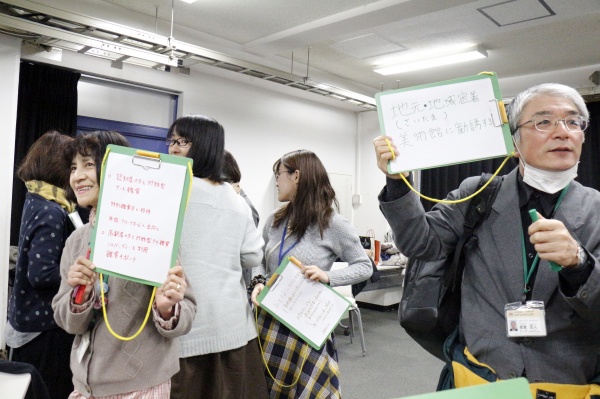

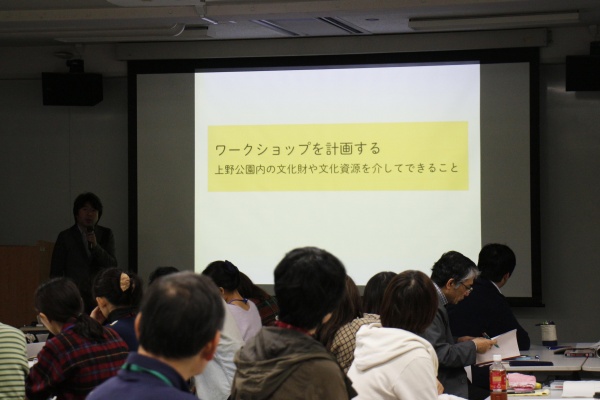

7月から始まった実践講座もいよいよ後半戦。第6回目となるアクセス講座では、前回の舘野さんによるレクチャー「ワークショップデザイン入門:体験をを通して学びを深める場作りとは?」をさっそく活かした実践編です。前回のレクチャーで学んだワークショップの構造や設計のポイントを意識しながら、実際にワークショップを計画してみます。テーマは「上野公園内の文化財や文化資源を介してできること」。ミュージアムや上野公園を活用するとびラーの視点から、その体験を他者に伝えるためのワークを考えていきます。

講座の序盤に、まず伊藤さんによるレクチャー。前回の舘野さんの講座を振り返り、実際にワークショップを組み立てるポイントをおさえます。

「遊び」と「ずらし」を学びではさむ、目的はワークショップのなかで繰り返し伝える、1人で考える時間とグループで話す時間はコントロールする、など、常にワークショップの全体像と目的を意識してすすめていくのがポイントです。

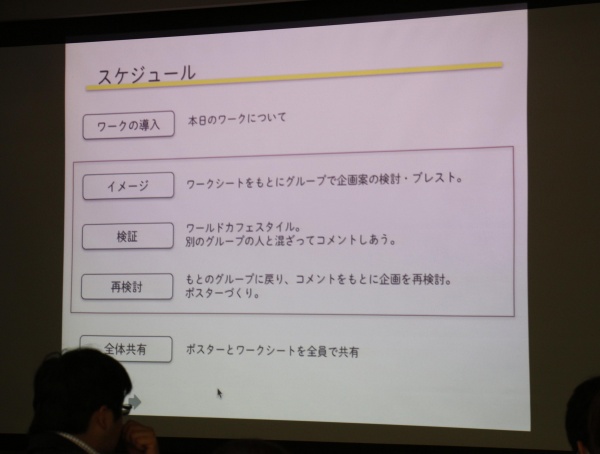

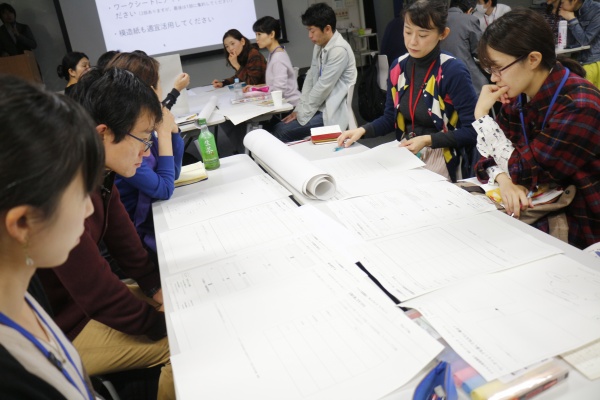

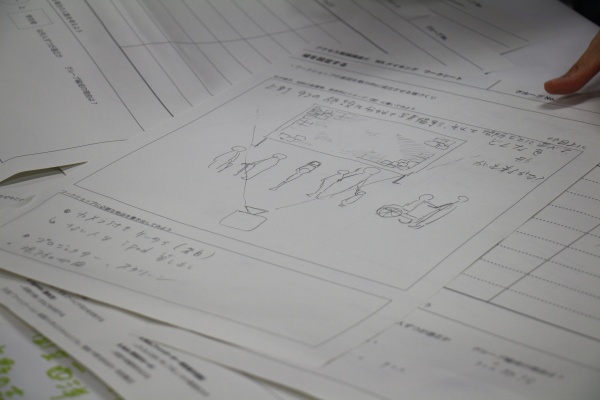

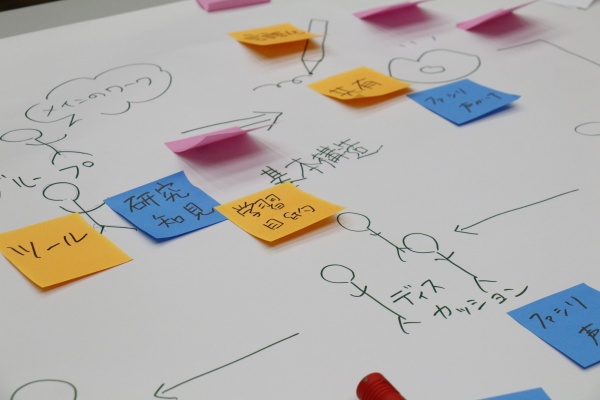

今日のワークでは、ランダムな5〜6人のグループで、テーマに添ったワークショップを考えていきます。できた企画はワールドカフェ形式で他のグループのメンバーに紹介し、課題点などを指摘し合います。後半ではその指摘をもとに修正し、最後は1枚のポスターにまとめます。

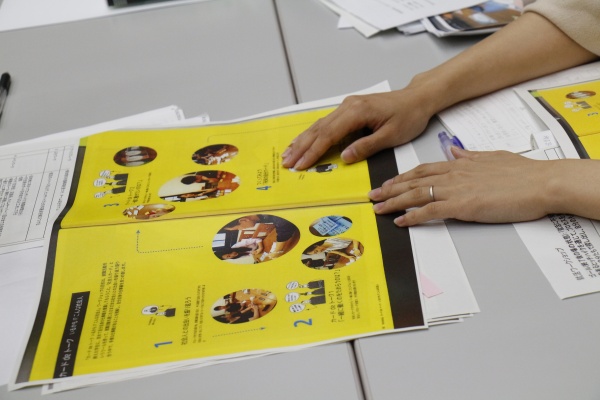

考えていくためのツールは、ワークショップの内容を具体的に伝えるための「企画書」のベースになるものです。今回は5つのトピックにつき1枚ずつワークシートがあり、設計のポイントとなる問いが記載されています。

話し合う時間は1時間ほど。各グループで話し合い、最近気になっていることや楽しそうだと思う活動など、それぞれの経験からアイデアを持ち寄ります。話し合いの段階として「共有→拡散→混沌→収束」というプロセスがある…と基礎講座にて青木さんが仰っていましたが(参考:基礎講座番外編「GoodMeeting」)、よいミーティングの時間をもつことができたでしょうか?

やってみたい企画にわくわくしたり、アイデアに行き詰まったりしながら、あっという間の1時間が終了。次は、ワールドカフェ形式で他グループと意見交換します。

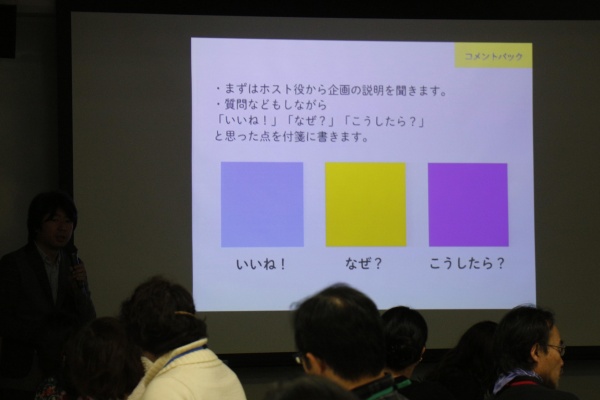

各グループのうち1人(ホスト役)が机に残り、他のメンバーは他のグループの内容を聞きに行きます。ホスト役は自分たちのグループのプレゼンテーションをしてワークの内容を伝え、聞きに来た人は内容に関する意見を付箋に記します。この企画の「いいね!」と思った点、「なぜ?」このような設計になっているのか疑問に思った点、「こうしたら?」もっとよくなるのでは…という視点を基軸に、三色の付箋にコメントを書きます。

まだまだ足りないところ、改善の余地があるところ、ここは活かさないともったいない!というところ。客観的な視点が入ることで、より様々な意見を得ることができ、企画のブラッシュアップ(精査)につながります。ホスト役は「自分がこの企画の面白さを伝えなければ」と考え、また他グループの内容を聞く人も、同じフォーマットを持った上で違う方法や内容が積み上がる過程の違いに気づくことができたのではないでしょうか。

さて、ここからが企画の大詰め。それぞれ自分のグループに戻って、もらったコメントをもとに計画を修正していきます。この練り直しが今日のワークで一番重要なところでもあります。

他人に伝えるためには、より意味のある体験をしてもらうには、どのような工夫が必要か?ラストスパートに向けて、全員で身を乗り出して考えます!

そして今日のまとめとして、ワークショップの内容を伝えるポスターを、A3用紙1枚にまとめます。

最後に、今日制作した企画書とともにテーブルに並べてポスターセッション。

自由に移動したり話したりしながら、各グループのコンセプトやワークの内容、修正されたところを学び合います。また、オレンジ色の付箋に感想を書いて残しました。

みなさん一つ一つのグループが作成した資料を、じっくり読み込んでいました。なかには今すぐやってみたい!というアイデアも。

とびらプロジェクトにかぎらず、学校や仕事などの日常生活でも、チームを組んで課題に取り組み、さまざまな話し合いを経て物事をすすめていくのは非常に重要な局面ですね。今日のワークもまたトライ&エラーのひとつであり、ワークショップの計画を実践することで、実際に発見できた課題もたくさんあるでしょう。まだ見ぬ人に自分たちで考えた企画を開くとき、そのヒントや工夫を、身をもって学ぶ講座となりました。

(とびらプロジェクト アシスタント 峰岸優香)

2017.10.29

今回のアクセス講座では、立教大学の舘野泰一さんをお迎えして、ワークショップメイキングにおける基本的な構造や方法、伝え方に関するレクチャーをしていただきました。

舘野さんの講座は昨年に続いて2回目。昨年のレクチャーで舘野さんからご教授いただいたワークショップの手立ては、とびラーによる「とびラボ」などのプログラムを組み立てる際に、重要な基盤を担ってきました。今回は昨年の内容を踏まえて、より実践的な課題にフォーカスしていきます。

【午前】

まずは舘野さんの自己紹介から講座がスタート。舘野さんの専門分野は大学での教育や、企業のなかの教育の在り方についてです。単なる情報や知識の伝達に限らず、どうしても体験を経た学習が必要なときに、有効な方法のひとつが「ワークショップ」。インタラクティブに学ぶことの意味や、そのために必要な設計の工夫について研究されています。

まずは舘野さんの自己紹介から講座がスタート。舘野さんの専門分野は大学での教育や、企業のなかの教育の在り方についてです。単なる情報や知識の伝達に限らず、どうしても体験を経た学習が必要なときに、有効な方法のひとつが「ワークショップ」。インタラクティブに学ぶことの意味や、そのために必要な設計の工夫について研究されています。

本日の講座の目的は、大きく2つ。まず、「ワークショップデザインの基礎を学ぶ」こと。ワークショップの基本構造や考え方、そして実際に設計するプロセスについて学びます。次に、「ワークショップの伝え方」。実際に企画を実施するにあたって、他者に自分たちのワークショップを伝える意味と方法を考えて行きます。

■導入のワーク【4項目で自己紹介】、『遊び』と『学び』のブレンド

まずはA4用紙を4つに折り、以下の項目を書き込みます。

・名前と普段の活動

・今日どんなことを学んでみたいか

・『遊ぶ』という言葉からどんな言葉を連想しますか?

・『学ぶ』という言葉からどんなことを連想しますか?

4つの観点から、まずは自分の関心について語り、今日のワークをともに進めるグループで共有します。

後半2つの質問がワークショップに必要な要素、つまり設計のポイントとなるキーワード。たとえば参加していたとびラーからは、『遊ぶ』・・・「非日常」「楽しい」「面白い」「知る」「没入する」「やりたくなる」、『学ぶ』・・・「知る」「ためになる」「自分の殻を破る」「生きる力になる」などの言葉がでてきました。考えていくと、その間に重なったりつながったりする部分があることにも気づきます。『遊び』と『学び』の要素を上手に統合する工夫が、ワークショップの醍醐味であるともいえます。

考案したワークショップには「楽しさ」があるか?自分でもやってみたくなるか?参加した人はその体験の後どのように変化するか?ねらいを引き起こす設計をし、チームで共有しているか?・・・といったように、『遊び』と『学び』の視点に立ち返りながら問い続けていくことがデザインのチェックポイントになっていきます。また、自分が偏りがちな思考を知っておいたり、チームを編成するメンバーの考え方、バランスを事前に知ることもキーポイントとなります。

■ワークショップの基本構造とは?

今日の講座にのぞむにあたり、とびラーには事前に2つの課題が出ていました。課題の1つ目は、舘野さんの著書「アクティブ・トランジション」のなかで紹介されているワークショップのうち一つから、内容を読み込んで他者に伝えること。

ワークショップの基本構造を自ら読み解き、分析して考えるための課題です。既にある内容を自分のなかに落とし込み、他者に伝えるワークを通して理解を深めていきます。

次に、紹介しあった3つのワークショップについて、基本構造や流れの共通点を発見しながら、それぞれのワークを横断的にみていきます。設計の際に気をつけるべきポイントを模造紙にまとめ、ワークショップを組み立てる際の統合的な視点について、グループごとに整理しました。

一連のワークを通して頭を使ったあとで、舘野さんからのミニレクチャー。新しい物事にアプローチする際、自分で「考える」→レクチャーを「聞く」という流れによって、より深い理解や知識の定着が得られます。

人の思考とは、白紙のように無意志なものではなく、素朴な気づきや、それまでの経験によって構成されているもの。学ぼうとする知識と、すでに持っている考えを関係づけることから、学びの体得へとつながります。さらに、自分の考えたことを他者に教え伝えるような、双方向性のある状況は学習者に「考える」ことを促します。

■ワークショップの設計

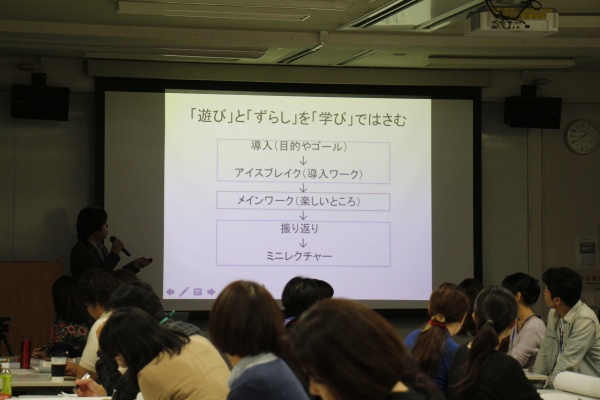

舘野さんが考案したワークショップには共通する5つのステップがあります。

ここでは舘野さんからそれぞれのステップにおいて大切なことを解説していただきました。『遊び』と「ずらし」による楽しいメインワークを、活動の目的や意味である『学び』でサンドイッチするのがポイント。参加した人が、体験を価値づけられるような設計意図が大切なんですね。

また、ワークショップの進行役にとって重要なのは『OARR(オール)を握る』こと。

活動の内容と目的を結びつけ、さらには日常生活に活かせるような態度をめざすことが、ワークショップを企画・運営するにあたって非常に重要なポイントとなります。体験したことを振り返り、その具体的な経験や反省的観察から、普段の生活でも使えるような知識の体得につなげていきます。

【午後】

■実際にワークショップの体験と、進行のポイント

まず、舘野さんの考案したワークショップ「カード de トーク いるかもこんな社会人?」を、グループごとに実際に体験してみます。

様々な社会人のキャラクターが描かれたカードは11枚。

一緒に働きたい人は?あるいは、この人と仕事するのはちょっと…なんて人は?まずは1人で考える時間をもったあとに、他人の意見と比較して、違いや共通点を発見します。

一通りカードゲームを体験した後に、舘野さんからワークショップの構造について解説。このワークでは、普段は抽象化して話す機会をなかなか持つことがない、「仕事観」を語る設計がなされています。また、ファシリテーションで重要となるのが、話し合いを設計するときの「1人で考える時間」と「グループで話し合う時間」のタイムマネジメント。個人の考えを明確にし、それぞれの立場をもって比較することはディスカッション・ワークの肝でもあります。また、1人で考える時間をしっかりもつことで、自分なりの学びを作る時間にもなるのです。そして、進行のなかで常に、参加者に目的を伝え続けること。なんども企画の意図をリマインドすることで、持ち帰ってもらいたいメッセージや、知識・態度が参加者のなかに形成されていきます。

■課題の共有

午後は、2つ目の事前課題を使ったワーク。課題のテーマは「あなたがもしワークショップをデザインするとしたら、どのようなものを作りたいと思いますか?」今日学んだことを活かし、それぞれのプランがどう発展できるか?一人ひとりが持ち寄ったアイデアについてプレゼンし、グループごとに検討します。

誰にどんな学びを得て欲しいのか。学習者に「考え方」「ものの見方」を変えるきっかけを提供するには、どんな工夫が必要か。ワークショップで伝えるのは「聞けばわかる」情報ではありません。「体験を通さなければ得られない」「モノの見方の変化」「多様な人との出会い(越境)」など、態度や価値観の問題を扱うことができるのです。

ここで有効なのが「似た構造」の体験をすること、そして「対話に仕掛け」を取り入れること。短い時間で体験できる楽しい活動と、体験してもらいたい学びが、関連づけれらるようなメインワークを考えてみる。あるいは、抽象的な思考や、今まで考えたことのなかったトピックを表現しやすくするために、カードなどのツールで導入を工夫したり。自然と多様性がでてくるような演出を設計するのが重要です。

ここで、午前中にとびラーが紹介しあった3つのワークショップについて、舘野さんから設計のポイントに関する解説。大学生に知ってもらいたい社会人や仕事の状況と、ワークショップのなかでの具体的な活動が、どう結びついていたかについて紐解いてもらいました。

ここでもう一度、ワークショップの基本構造について気づいたことを話し合いつつ、持ってきた課題のワークショップについて、再度検討してみます。何人かのとびラーに発表もしてもらいました。

■まとめ

講座の終盤には、今日のレクチャーの振り返りとまとめ、さらに補足のポイントや、実際にワークショップを実施するときにぶつかる課題などについてお話していただきました。

ワークショップのポイントは、メインワークをアイスブレイクと振り返りで挟むこと。そして学びのプロセスを楽しめる仕掛けを随所に散りばめておくことです。そして、場を進行していくファシリテーターには、参加者が十分な遊びと学びを体験するために、以下のポイントが重要です。

ワークショップを作る際は、とにかく実験してみること。最初から完璧を目指すのではなく、気づいた点を随時バージョンアップさせていく。そのために、プレ実践時の様子は記録撮影しておくと良いとのことでした。

また、ワークショップを「伝える」ことも実施にあたっては重要な課題です。企画書の書き方や広報の手段、受け入れ団体にとってのメリットを考慮して設計する等、学校の授業や講義とは異なる特性を理解してすすめることが、実現に近づく鍵となります。

最後に舘野さんから「学びの場づくりをしようと思うと、日常の過ごし方がちょっと変わります」という言葉がありました。つい夢中になって『遊んで』しまうもの、深く『学べた』と思う瞬間、そこにはどんな体験の構造があるのでしょうか。『遊び』も『学び』も、受動的な態度に収まることなく、心から楽しい・知りたいと思うと、自然とのめりこんでしまうものですよね。そんな我を忘れてしまうような豊かな体験を、学習理論の構築とともに学べる講座だったかと思います。レクチャーの最後、舘野さんが「よき学習者であってください」という言葉で締めくくられたように、よく遊び、よく学ぶ姿勢が、これからのアート・コミュニケータの活動にいかされていくことでしょう。

(とびらプロジェクト アシスタント 峰岸優香)