2018.10.22

<作品研究グループワーク>

1)みんなでひとつの作品を鑑賞しながら、出て来た発言をポストイットに書き出します。

2)なるべく「どこからそう思ったの?」とQ2の質問をはさみながら、どんどんみんなでVTSをしながら作品鑑賞をしていくのがポイント。

3)ある程度出て来たら、「事実(描かれているものなど、客観的事実)=☆」と「解釈(感じたことや個人的な主観によるもの)=♡」の2つに分けていきます。

4)そしてそれらがどうつながっているのかを、分類し並べ替えたりつなげたりしていき、「小見出し」をつけていきます。(「構図」や「2人の関係性」など)

5)最終的には、その作品の主題(メインのテーマ)やここが魅力!と思うキーワードを一言決めます。

<ひとりVTS>

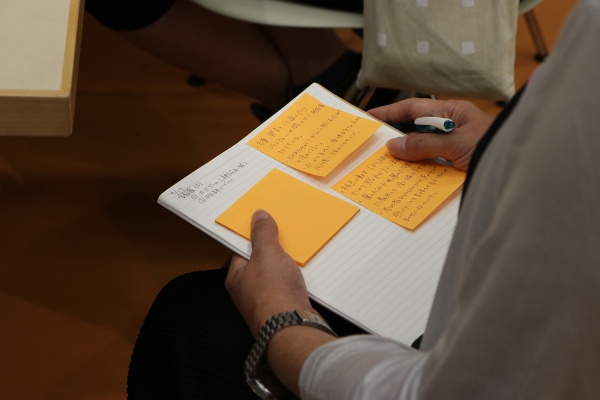

上記で行った内容を、今度は1人でやってみるワーク。

グループで対話鑑賞する作品について、事前に準備をしている方がファシリテーターは万全に臨むことができます。

「作品により近づく」ことが目的です。

・まずは付箋に言葉を書き出し・・・

・☆と♡をつけていきます。

(この間に言葉の付箋を増やすこともOK!どんどん「どこからそう思ったの?」と自分の中で問いていくと、深まっていきます)

・分類し、カテゴライズしていきながら。

やっている間は黙々・・・(シーン)

最後にお互いのを見合いました。

<グループ作品研究の成果物>

2017.11.06

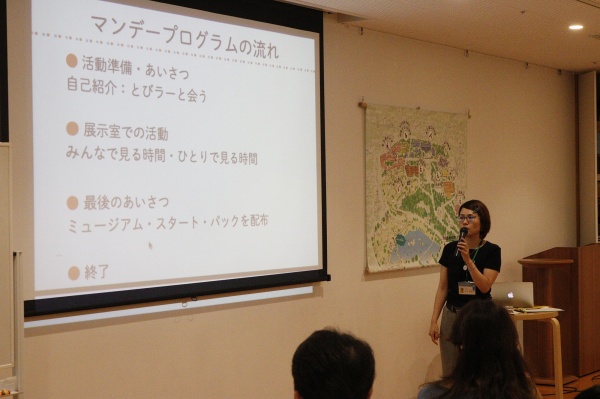

11月6日(月)、鑑賞実践講座の第4回が行われました。今回は11月にあるスペシャル・マンデー・コース(Museum Start あいうえの・学校向けプログラム)に向け、事前準備のワークと勉強法がテーマとなりました。

======================

★鑑賞実践講座(第4回)

「事前準備と勉強法について」

講師:三ツ木紀英さん

11月6日(月)13:30 – 16:30

今日の流れ

◯対話型鑑賞体験(白石さんによるファシリテーション)

◯ミニ・ファシリテーション体験

◯作品研究ワーク

◯学校概要の紹介

======================

今回のねらいは、こどもたちとの「作品鑑賞」をより豊かにするために、作品に対する理解を深めるための勉強法を学び、事前準備がしっかりできるようになるということにありました。

そのために、改めてとびラー自身にも作品鑑賞の機会を設け、さらに「作品研究のワーク」を実践しました。

当日のプログラムの様子を紹介します:

◯全員でひとつの作品鑑賞:VTSの3つの質問と7つのポイントを思い出そう

◯ミニグループで作品鑑賞

〜休憩〜

◯作品研究ワーク

ひとつの作品に対して、グループで見えること・感じることの言葉出し作業を行い、多角的な視点で作品を掘り下げ分析をしていくワークです。

見えること=事実(☆)と感じること=解釈(♡)をふせんに書き出しながら、それらの言葉がどのように紐づいているのかを整理していきます。最後には出てきた言葉を分類していく、という作品研究ワークです。

言葉出しの作業は、鑑賞者からどんな言葉が出てくるのかを想定することができ、事実と解釈を結びつける作業は、「どこからそう思うのか?」という根拠をたずねたり、リンキングしたり全体を編集するのに役立ちます。

最後の分類化は<フレーミング>と言って、別の言葉に言い換える用意をしておくことでパラフレーズに役立ちます。

このワークを、一人ずつ行うのが「ひとりVTS」と呼ばれる作業です。

鑑賞する予定の作品について、どのような言葉が作品が出てくる可能性があるか、またそれはどのような根拠や関連性があるのかを事前に一人で行うことで、対話型鑑賞のプログラム本番に備えることができます。

もちろん自分が考えもつかないような発言が出ることもありますが、作品に自分自身の意識を近づけておくことで、ファシリテーターにとって、どんな発言も受け入れられるようなゆとりのある気持ちづくりにもつながるのです。

次週はいよいよこどもたちが来館します。

この事前準備を行なってこそ、こどもたちの鑑賞の時間がより豊かになると思います!

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.08.26

8月28日(月)、鑑賞実践講座の第3回目が開講されました。今回は9月にあるスペシャル・マンデー・コース(Museum Start あいうえの・学校向けプログラム)に向け、事前準備のワークが行われました。

=======

★8月28日(月)鑑賞実践講座(第3回)

時間:16:00~18:00

テーマ:展示室で学ぶ場づくり①

会場:「ボストン美術館の至宝展」展示室・アートスタディルーム

集合場所:展示室入口ホワイエ

今日の流れ

◯展示室での活動

・事前準備:自分が見たい作品を選ぶ

・グループ鑑賞(2作品)

・個別鑑賞

◯ふりかえり

◯学校概要紹介

=======

今回実施したのは、「スペシャル・マンデー・コース」の準備として、とびラーのみなさんにこどもたちと同じような体験をしてもらう、という内容でした。

休室した展示室がどんな空間なのか、こどもたちはどんな視点で作品を見ているのか、どんな声かけをしたら良いのか、そしてひいてはどんな流れでプログラムが行われているのか、を体験してもらい、理解してもらうことが目的でした。

シンプルに言うと<「スペシャル・マンデー・コース」の場づくりを学ぶ>という目的です。

◯展示室での活動

・展示室散歩

展示室に入って、いきなりひとつずつ作品を見て行くのではなくて、まずは展示室全体の空間を把握する時間を設けています。

・グループ鑑賞の様子

・個別鑑賞の様子

とびラーもこどもたちと同じように、ひとりで作品と向き合う時間。

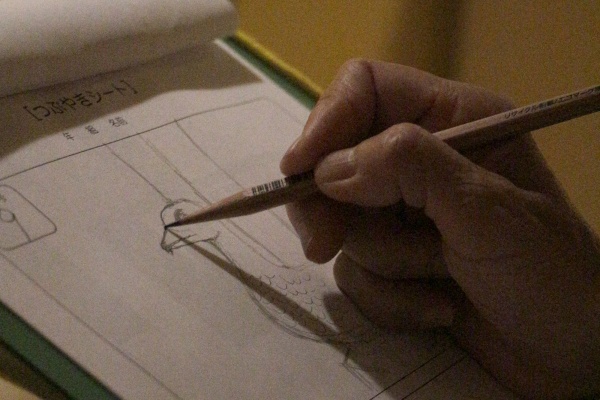

使っているのは「つぶやきシート」というワークシートです。発見したこと、気づいたこと、メモでもスケッチでも自由に書くことができます。当日こどもたちにも配布します。

◯ASRでふりかえり

・まずはグループごとにシェア

・各グループのふりかえりシート

・全体で共有

◯9月11日に参加予定の学校概要について

★おまけ:事前に貸し出している鑑賞BOX

とびラー自身が子どもたちと同じことを体験することにより、プログラムの骨格やそれぞれの時間の意味について理解を深めることができました。この日だけのこどもたちとの一期一会を充実できるよう、とびラーとスタッフで力を合わせて9月のスペシャル・マンデー・コースに臨みます!

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.07.24

7月24、鑑賞実践講座②の2回目が始まりました。前回のことを振り返りつつ、よりワークをこなしてファシリテーションの基礎を固めていきます。

======================

★鑑賞実践講座 第2回目

「ファシリテーション基礎②」

7月24日(月)9:30 – 16:30

講師:三ツ木紀英さん(NPO法人ARDA)

今日の流れ

◯三ツ木さんによるレクチャー:美的発達段階について

◯「きく&応答する」ワーク

◯三ツ木さんによる対話型鑑賞体験×2作品

◯ミニグループでファシリ体験

◯コーチング(リフレクションの仕方について)

======================

★今日のハイライト:2日目はより深く!みっちりと!

2日目を迎え、ファシリテーションについて、より深い内容へと進みました。

<きく&応答するワーク>

◯全体ふりかえりで出ていたこと:

・「話し出しやすい場づくり」は、意外にも体を使ったものがある

・話しているときに「きく」のは、実は言葉だけではなく、話しているときの表情や体の動きも重要

<三ツ木紀英さんからファシリテーションのポイントのおさらい>

<ひたすらミニ実践!!>

<コーチングについて>

とびラーがファシリテーションに挑戦!!

最後はNPO法人 ARDAに所属する、1期とびラーの越川さんに再び「コーチ役」として登場していただきました。

とびラーのファシリテーションをふりかえりながら、どんな対話の場だったのかをみんなと共有する司会進行&内容をきちんと伝える役割の人です。

以上です!

この2日間の内容をふまえて、いよいよ実践に入って行きます。

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.07.17

7月17日、鑑賞実践講座②がスタートしました。テーマはずばり「ファシリテーション基礎」。とびラーたちが様々な鑑賞者とかかわっていくための心構えを、実践を通しながら作っていきます。

======================

★鑑賞実践講座 第2回目

「ファシリテーション基礎①」

7月17日(月祝)9:30 – 16:30

講師:三ツ木紀英さん(NPO法人ARDA)

今日の流れ

◯河野さんによるアイスブレイク

◯ARDAによるカードゲーム

◯三ツ木さんによる対話型鑑賞体験×2作品

◯三ツ木さんによるレクチャー:VTSの成り立ちについて

◯ミニグループでファシリ体験

======================

★今日のハイライト:三ツ木紀英さん初登場!

長い1日となった「ファシリテーション基礎①」。

みなさんの充実した表情から、たくさんの学びを得ていただいたことを感じ取ることができました。

◯講師さんによるアイスブレイク

河野祐美さん(東京都美術館 学芸員)による、漫画を使ったアイスブレイク。このワークを通して、みんなが見ている一つのものでも、全然違う考え方があることを実感していただけたかと思います。

◯NPO法人 ARDAのメンバーによるカードゲーム

ARDAのメンバーの中には、開扉(かいぴ)したアート・コミュニケータのみなさんも何人か活動しています。そのみなさんが活躍している様子も見ることができて、刺激を受けたとびラーもいたのでは・・・?

体験するグループと、観察するグループと2つに分かれて行い、それぞれの立場からの気づきを全体で共有しました。

◯三ツ木紀英さんによる対話型鑑賞体験

・レクチャー:VTSの3つの質問と7つのポイント

◯ミニグループでファシリ体験!

ファシリ4分+ふりかえり5分+全体共有6分=15分ラウンドを4回実施しました。

・全体で質問&共有

以上です!

実践のワークが盛り込まれるなど本格的になってきた鑑賞実践講座、ファシリテーターとは何かを体験を通すことでますます深めることができました。

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2017.06.26

いよいよ、とびラーにとって2017年度の鑑賞実践講座がスタートしました。以下、講座の概要となります。

======================

★鑑賞実践講座 第1回目

6月26日(月)13:30 – 16:30

今日の流れ

◯ガイダンス① 1年間の流れ

◯稲庭さんによるレクチャー<作品を介して行うこのような活動はどこへ向かうのか〜自分が場づくりをする立場で見る〜>

◯ガイダンス② 年間課題・キクミル会について

======================

◯ガイダンス① 1年間の流れ(鈴木より)

・シラバスにもとづき紹介

◯講師によるレクチャー

・稲庭彩和子さん(東京都美術館 学芸員)の自己紹介:このお仕事をはじめたきっかけ

・これからの仲間同士で自己紹介

とびラー:わたしがアート・コミュニケータになった理由(ワケ)/DOOR受講者:わたしが鑑賞実践講座を選択した理由

・鑑賞実践講座のねらい

・3つの映像視聴

「場をつくる」という視点で、3つの鑑賞プログラムの映像を見ていただきました。

それぞれのプログラムの特性やつくり方、練られ方、アプローチの違いや共通点について学ぶ機会となりました。

ーーーー

①慶応幼稚舎の音声ガイド作成(2012年度スクールプログラム)

②ティーンズ学芸員(2013年度「Museum Start あいうえの」プログラム)

>3人組で感想をシェア

ーーーー

ーーーー

③鎌倉の立てる像たち(2009年度 神奈川県立近代美術館と学校との連携プログラム)

>3人組で感想をシェア

ーーーー

・全体の質問コーナー

◯ガイダンス② 学び合い実践のサイクル

・年間課題

・実践プログラムの紹介:「あいうえの学校」と「キクミル会」について

◯ふりかえり

・今日の気づきを一言メモ

ガイダンスはメンバー全員の学びへのいい気が高まり、良い充足感の中終了しました。今年の鑑賞実践講座もより良い学びの場となるような期待感がメンバー同士にも伝わってきました。

充実した学びの場となるよう、とびラー、スタッフともに1年間の講座を走りきっていきましょう!

ーーーーーーー

東京藝術大学 美術学部特任助手

鈴木智香子

2016.12.12

2016.12.12(月)

<見てきたこと・実践したことからふりかえる>

=============

13:30〜17:30

■外部プログラム見学のふりかえり

・外部プログラムに参加した人からのシェア

・♡良かった点(とびらプロジェクトに活かせそうなこと)と△悪かった点(もやもやしたこと・疑問に思ったこと)をグループごとにまとめて、シェア

■三ツ木さんによるレクチャー:VTSの基本を見つめ直そう

・映像観察(小学生の例)

・レクチャー①:ファシリテーションをプラスアップさせるための2つのキーワード

<コンディショナル・ランゲージとフレーミング>

・映像観察(ウェズリー美術館:大学生の例)

・レクチャー②:ファシリテーションをプラスアップさせるための2つのキーワード

<メタ認知とコビト論>

・映像観察(幼稚園の例)

=============

・グループごとに「良かった点(とびらプロジェクトに活かせそうなこと)と悪かった点(もやもやしたこと・疑問に思ったこと)をまとめるワーク

その後、全体でポイントを共有しました。

上がったキーワードは以下の通り。

<導入部分について>

♡アイスブレイクが効果的だった!

♡はじまるまでの時間や環境を活かした世間話や自己紹介を実施

♡名札の活用(名前を覚えられていたのが嬉しかった)

△どんな質問がいいのか?(プライベートな内容は避けた方が良いケースがある)

△名札は万能ではないのでは?(プログラムの性質によって使い分けが必要)

<チーム分けについて>

♡多様なメンバーだと、対話が活性化された

△仲良し同士が一緒だと、そこだけで盛り上がってしまっていた。

<ファシリテーションについて>

♡ファシリテーターも多様だと鑑賞が豊かになった

♡鑑賞者からの気づきによって上手にキャプションの情報を伝えていた

♡サポートとの連携がチームで良くできていた(事前準備がしっかりできている)

<その他・場のデザインについて>

♡今までの発言が言葉になっている仕掛け→一人で行っても対話が楽しめる

△集合場所がわかりにくい。事前案内などちょっとした配慮、もてなしの気持ちが伝わるかが大事。

■後半:三ツ木紀英さんによるレクチャー

3つの映像を見ながら、VTSファシリテーションの基本やプラスアップのためのアイディアについて考察しました。

鈴木智香子 (東京藝術大学 美術学部特任助手)