2020.12.15

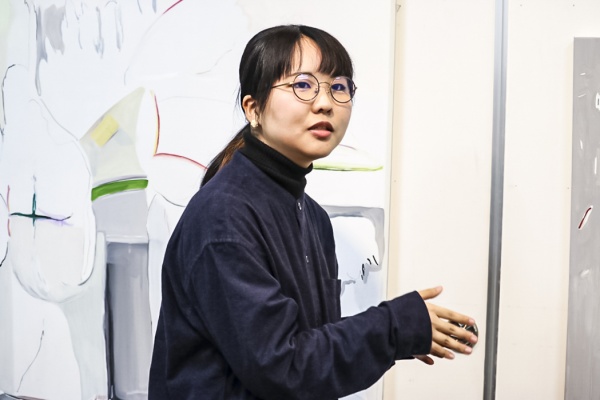

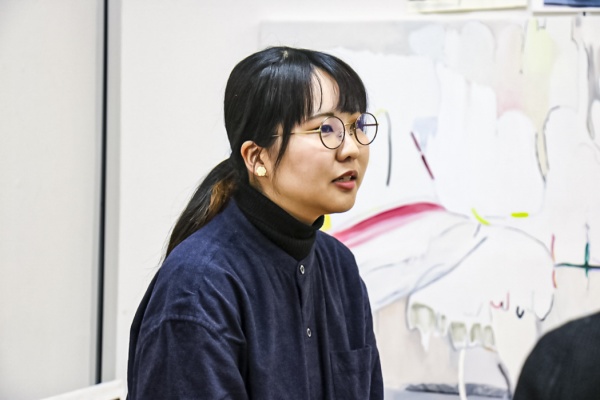

空が清く澄み渡った秋の季節、歴史を感じさせる朱色が印象的なレンガ造建築「赤レンガ2号館」に文化財保存学専攻 保存修復日本画研究室 修士2年 谷口陽奈子さんを訪ねました。

笑顔で玄関まで出迎えてくれた谷口さんに連れられて階段を上ると、木造の梁が目を引き、様々な道具が整然と並ぶ装潢室がありました。

■作者の描いた順番や筆使いも想像して描く

はじめに実際に作品を見せていただきながら、作品のこと、制作について伺いました。

-卒業・修了作品について教えてください。

「現在、修了研究として、大学院に入ってから二作品目の現状模写に取り組んでいます。現状模写というのは、顔料の剥落しているところや汚れなどを含めて現在の状態を忠実に写す模写のことで、今回は東京藝術大学大学美術館所蔵の『孔雀明王像』という作品を現状模写しました。」

-この作品を選んだ理由は?

「修士課程が二年間ある中で、一年目も現状模写をしているのですが、江戸時代の『風俗図屏風』という作品で、6曲あるうちの一面だけでしたけど、それは人物が小さく、着物などの模様もすごく細かい作品でした。幅広く材料を扱いたいと考え、日本画特有の金属材料も使用された作品を選んだのでそれはそれで勉強になりましたが、二作品目としては全然違うものがやりたかったので、これくらい本尊が大きくて、大らかな感じの作品を選びました。あとは絹本。前回のものは屏風で紙の作品だったので、今回は絹を選びました。」

-実際絹を取り扱ってどうでしたか?

「紙だとあまり下地がどうなっているのか気にならなかったので描きやすかったのですが、絹は、とくにこういう鎌倉時代の作品は絹目が粗くて、粗いと描き味が紙とはだいぶ違って、描けているような、描けていないようなというのがあります。あと裏から作業できるというのが紙とはだいぶ違うので、とても勉強になりました。実際に掛け軸になった本物の裏面は見られないのですが、(作業中は)想像したり、修理中の写真があれば参考にしたりします。」

-絹本は技術的に裏面から描くことがあるのでしょうか?

「裏から描くと表だけから描くより定着がよくなります。絵の具が落ちにくくなったりするので。ムラなく塗るのにも裏から作業して表から少し描くほうがきれいにできたりします。今回の作品でも、本尊の白く塗ってあるところは裏からも一回白い色をかけています。」

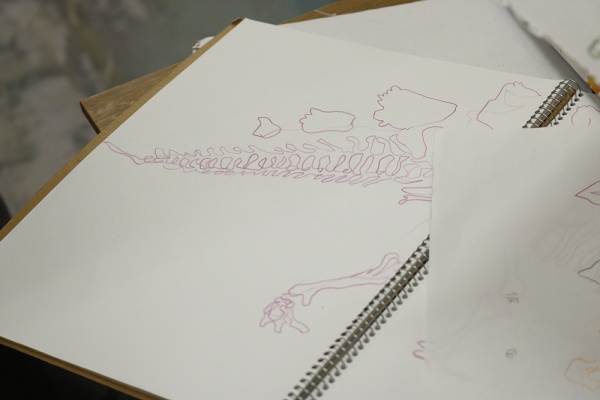

続いて、現状模写の工程について話をおうかがいしました。原寸大のカラー写真の上に薄美濃紙をおいて、墨線を写し取っていく『上げ写し』、その後色を塗り始めていく中で、実物を見ながら色カードをつかって細かな色の違いを観察し、調整していく『熟覧』、実物の隣で作業を行う『臨写』を中心に、実際に行なってきたことをふりかえっていただきました。

-『上げ写し』だけでも大変そうですね。

「そうですね。かなり時間がかかります。原本と同じカラー写真を用意して、その上で薄美濃紙を丸めながら、描いてあるものをよく見ておいて残像を利用して描いていきます。この時点で剥落や傷も写し取り、作者が描いた順番や筆遣いも想像しながら行なっています。先生からは設計図みたいなものと教わりました。この時点で本質的なところとそうでないところも判断しながら行なっています。」

-色カードを使って実物と色を合わせるのは何種類くらいでしょうか?

「本当はいろいろ合わせたいのですが、時間に限りがあり、コロナ禍で30分くらいしか出来なくて、取れたのは4つくらいだったと思います。後は取れたもので工夫しました。例えば青っぽい色、群青だと一番残っているところを取っておいて、そこと比較して暗いはずだなとか。」

-色とか材料は時代背景から調べたりするのでしょうか?

「日本画の場合は古いものになればなるほど、使っている色は限られてきます。明治より前か、明治より後かでだいぶ違います。鎌倉時代になると色をみれば、おそらくこれだろうとわかります。水色ならこれ、青ならこれなど。明治より後になると西洋からもいろいろ新しい顔料が入ってきて、調査をしないとわからないです。」

「たとえばこの本尊のあたりには截金(きりかね)といって、細く切った金箔を線上に乗せているのですが、こういうのはこの作品の描かれている時代までしかやらないはずだとか。」

-昔使っていた色にも何かを混ぜて古くみせたりするのでしょうか?

「日本画の絵の具だと、まず岩絵の具というものがあって、染料があって、合成された材料もあるのですが、岩絵の具だと群青と緑青は加熱するとどんどん黒っぽくなる。それを混ぜたりもします。透明水彩絵の具を使った方がはるかに楽でも、できるだけ昔からあるものを工夫して使っています。また、どういうふうに変化するのかということも勉強になります。見た目を似せるということもしないといけないし、元の状態を想像することもしないといけない。先生にも結構相談しました。」

-『臨写』について教えてください。

「臨写は重要な期間で、藝大美術館所蔵の作品の場合約10日間行うことができます。大学美術館でやらせてもらいました。そこで完成するのがベストですが、細かい模様は描ききれなかったので、截金もその後にやりました。本物があると進みが全然違います。こうかなと思って描くのではなく、正解がすぐ目の前にある。」

-昔の人の技術というか、今回の模写で見えてきたものはありますか?

「例えば金泥で細かい模様が服に入っていて、本当に細かく描いているなぁと思いました。どこから見ても完璧だと思いました。」

-今回の現状模写で難しかったところは?

「背景が大変でした。経年劣化した状態を再現するのが。描いた感じが出てしまうとやっぱり違うので、薄く顔料が残っている感じを表現するのが難しかったです。おそらく一色で塗られていたと思うのですが、本物は筆で描いた感じがしないけど、でも模写だから描かないといけない。」

「絹って順番に絹糸、空白、絹糸、空白となるので、(構造が)空白のところには色がのらない。裏彩色がされていれば平滑に近くなっているのですが、背景は裏から塗っていないだろうから、そういうところは埋めてしまうのも違うし、埋めないと裏打ち紙(作品の裏に貼り付け補強するための紙)が透けてちらちら見えてしまって違うし、そういうところも難しかったです。」

■日本画から文化保存修復へ

谷口さんは、学部時代、東京藝術大学で日本画を専攻し、現在は大学院で文化財保存学を学んでいます。そこにいたった経緯や大学院での学びについて伺いました。

-学部時代に日本画を専攻していて、現在は文化財保存学を学ぶことに至った経緯は?

「学部と大学院の違いでいうと、学部の時は、作家になるための勉強だったと思うのですが、大学院は作家になる人がいてもいいし、修復の世界を目指す人がいてもいいし、間口は広い感じがします。私は、修復がやりたくて藝大に入ったので、学部時代に日本画を学んだのもここにくるための準備だったと思います。」

-修復がやりたいと思ったのはいつ頃ですか?

「もともと伝統工芸は好きで、高校生の頃にこういった世界があることを知って、その頃から漠然といつかやりたいと思っていました。」

-大学院で現在はどのようなことを学んでいるのでしょうか?

「今はこういう模写を自分の研究としてやりながら、週一回授業で修理や表具を学んでいます。(いずれは)材料をきちんと扱えるようになるのが目標です。模写は絹があって、表からも裏からも描いてあって、顔料がどうしてこう落ちているのだろうと考えることや、あとじっくり観察できたのも将来にとってよかったと思います。忙しかったですけど、楽しかったです。」

「修士課程の一年生の時には、保存科学のこととか、日本画以外の分野についても保存のことを一通り学ばせてもらいました。建造物、彫刻のこととか、油画のこととか、工芸にも行きました。」

■研究室に受け継がれる伝統

室内にある見慣れない数々の特殊な道具についても話を伺いました。

-コロナ禍で制作に影響はありましたか?

「大学の構内でもうちょっとやりたかったです。7月頃には少し入れるようになったのですが、制作できるようになったのは9月からで、その間は、家でやらざるをえなくなってしまった。家では場所の問題もありましたし、場所は何とかなっても照明が暗いことも問題でした。表具ももっとやりたかったですけど、こういった台(装潢台)も家にはないので。」

-確かに特殊なものがたくさんありますね。

「(装潢台は)裏打ちといって中腰で作業することが多いのですが、絶妙な高さですね。」

-たくさん気になるものがありますが、あの桶みたいなものは何に使うのでしょうか?

「この研究室では生麩糊(しょうふのり)という粉から炊いた糊を使うのですが、炊いた糊をこして、その糊を水で薄めたり、練ったりするときに使います。ここで作った糊は修理の時などよく使います。一年生の頃は毎週炊いていました。」

「一年生の仕事でいうと、1月とか2月頃に残っている糊を全て炊いて、大きな甕(かめ)にいれ、ここの建物の地下に保存しておきます。今も古糊(ふるのり)といって2013年頃の糊をつかったりします。」

-糊を代々引き継いでいるわけですね。

「新しい糊は、接着力が強く固くなり易いのですが、古い糊は接着力が弱く柔らかく仕上がるので、使い分けています。そういうのも面白いです。」

-あちらの青いバケツには何が?

「青いバケツには、水につけた糊のもとになる粉が入っています。その上に水があるのですが、その水を時々替えないと全体的に腐ってしまうので、それのお世話をしないといけない。ペットボトルには染料が入っています。矢車とか天然の染料を煮出したものですね。今回の現状模写でも裏打ち紙に真っ白なものではなく、矢車で染めたものを使いました。」

-この部屋をざっと見渡しただけでもたくさんの道具や物があるのにとても整理されていて、整然と並んでいますね。

「研究室の先生の影響というか、代々みんなが自然とそうしてきているのだと思います。研究室でも一人でできないこともあるので協力をしたり、そういう意味でも研究室の全員で作っている環境です。」

神は細部に宿るという言葉がありますが、文化財保存修復に関わる人として、道具を大切にする、整理整頓といったことが、先生から学生へ受け継がれる。そして先輩学生から後輩学生へも代々伝統のように受け継がれ、文化財保存修復に関わっていく思いも育てられているように感じました。

最後に、保存修復への思いを伺いました。

「こういうものは永遠ではなく、古びていく。良くなることはなくて衰えていく。修復の世界のそれを理解してやっているところにすごく感動して。自分たちにできることの限界も知りながら、でも作品をなるべく後世に伝えていこうという謙虚な姿勢に魅かれました。私もそういう技術者になれたらいいなぁと思います。」

学部から大学院まで日本画に真摯に向き合ってきたからこそ、迷いなく、まっすぐに語られる言葉が印象的でした。

来週は絹を木枠から外して、表具の工程に入るので緊張しているという谷口さん。絹は一層目の裏打ちが難しく、浮いてしまったりするそうです。また、仏画の形式だと仕立ての工程が倍くらいになるので、慎重にやらないといけないと話してくれました。

卒業・修了作品展で展示される現状模写『孔雀明王像』。表具を終えた谷口陽奈子さんの作品をぜひご覧いただければと思います。

■インタビューを終えて

谷口陽奈子さんにどうして東京藝術大学で学ぼうと思ったのか尋ねると、少し考えた谷口さんから返ってきた答えは、「一番になりたかったので」でした。他人と比べてではなく、自分自身が一番納得できるようにありたい、そんなふうに私には聞こえました。彫刻家イサム・ノグチは、完全な芸術家とは「みずからの芸術がさらに含意するものの探究に身を捧げる芸術家だ」としていますが、「これからも全てが勉強です」と話す谷口さんの姿が重なります。

先人たちから受け継がれた文化財を次世代へ、知識や技術とともにその思いも受け継がれていることを感じました。

取材:木村仁美、和田奈々子、中嶋厚樹(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:中嶋厚樹

とびラー2年目、普段は美術館学芸員をしています。とびラーとして、たくさんの人に出会い、刺激をもらい、共に過ごす時間が財産になることを実感しています。

とびラー2年目、普段は美術館学芸員をしています。とびラーとして、たくさんの人に出会い、刺激をもらい、共に過ごす時間が財産になることを実感しています。

2020.01.26

クリスマスも間近の12月18日。

工芸科・染織専攻(学部4年生)の千田華子さんにお話を伺うため、総合工房棟4階の染織研究室にお邪魔しました。

岩手県がご出身という、色白美人の千田さん。

■母のマフラーがきっかけで織りの世界へ

― 染織専攻に進んだ理由を教えてください。

高校生の頃、たまたま地元の岩手県にmina perhonenの展覧会が巡回していて、皆川明さんのトークショーで少しだけ皆川さんとお話できたんです。

ちょうど進路に悩んでいたときで、「その目の輝きを忘れなければ大丈夫」と、一言だけでしたがものづくりに悩んでいる私に皆川さんが声をかけてくださいました。

そのとき飾られていた衣服がとても輝いて見え、着る人のことを想像しながらファッションを生みだしている皆川さんに刺激されて、テキスタイルに興味を持ちました。

― 染織専攻では「染め」と「織り」の両方の技法を学びますよね。卒業制作にあたってなぜ千田さんは「織り」を選んだのでしょうか。

織りを選んだのは、大学三年生のときに実家にあった母のマフラーにふと目が留まったことがきっかけです。ピンクと赤の混じったような糸でざっくりと織られていて、「これ、いいな。どこのだろう?」と思ったら、なんと地元の伝統産業の1つ、『日本ホームスパン』のものでした。地元のおばあちゃんたちや、若い織り手さんたちが工房に集まってコツコツ織ったんだと知って、とても興味をひかれました。

「ホームスパン」とは「家(Home)」で「紡ぐ(Spun)」という意味を持つ造語で、元々はイギリス発祥の毛織物のことです。ただイギリスは産業革命によって早々に機械化したため、伝統としては残らなかったそうです。

日本に入ってきたのは明治時代で、岩手県ではホームスパンが農家の副業として、あるいは未亡人になった女性たちの生活を支える仕事として、つくり続けられてきました。今でもいくつか工房が残っています。そういう歴史も調べていくと興味深いと思いました。

「母がホームスパンについての本(『てくり別冊 岩手のホームスパン』まちの編集室2015)を送ってきてくれました」(千田さん)

機械化が当たり前というこの時代に、どの工程も手作業でやっていることに魅力を感じ、夏休みに工房にお邪魔して勉強をさせてもらいました。

初めてホームスパンで織ってみたのが、この青いマフラーと赤いマフラーです。工房で織られたものと比べると、全然違いました。

大学では、三原(さんげん)組織といって、綾織りと平織りと朱子織りの基本的な3種類は習うのですが、力加減やリズムなどはたくさんの織りに触れながら自分に合ったやり方を見つけていきます。

ホームスパンは柔らかい手触りや軽やかさを意識するために、打ち込む筬(おさ/縦糸が通っているプレート)の重さだけで、空気を含めるようにゆっくりと織るのが衝撃でした。

織り方でこんなに変わるんだということを発見し、織りの面白さに目覚めました。

千田さんが織った赤と青のマフラーは、素朴で温かみのある色が特徴です。

■色、形、ものづくりのゴールが「工芸」だった

― 美術学部にはたくさんの科がありますが、千田さんが工芸科を志望した理由を教えてください

子どもの頃を振り返ってみると、4歳年上の姉と一緒に絵を描いたり、段ボールで家をつくったりと、何かを創作する遊びをよくしていました。

形にも興味があって、保育園に通っていたころは幾何模様が描ける製図用の定規を使ってシンプルな絵を描くことにハマっていました。

小学生の時は、自由研究で自宅の間取りの縮図を書くほど建築家に憧れを持っていて建物の形を見るのも好きでしたが、勉強、特に数学が得意ではなかったので諦めました(笑)

高校は地元で唯一の美術系の学校に進学しましたが、まだ本当にやりたいことがわからず迷走していていました。

一年生で専攻したのは油絵科です。でも絵の具の色がたくさんないと楽しくないことから、私は色にもすごくこだわりがあるんだとわかりました。自分の欲しい絵の具をそろえるにはお金がかかると悩み、二年生で彫刻科に行きました。形には興味があったので彫刻自体はしっくりきたんですが、ずっと木や石を削っていたらやっぱり色が欲しくなっちゃって(笑)色と形を扱えるということで、三年生になってデザイン科に行き、グラフィックを主に勉強しました。

色があって、形があって、ものがつくれる。紆余曲折したけれど、最終的なゴールが「工芸」だった感じです。

千田さんのデスク。窓の外には森があり、鳥のさえずりが聞こえてきます。

― 工芸の中でも染織専攻に進んだのは?

藝大の一、二年生は、日本画、油画、木工、ガラスなどさまざまな表現技法を学びます。その中に共通の表現を見出したり、自分に何が合っているのかを見つけたりするんです。私は基礎の2年間で、色や形のほかに素材も好きで、マテリアルをいじりたいということがわかりました。

また、以前は幾何学的な形に興味がありましたが、人間の生みだす有機的な形に関心が移ってきたんですね。

人の手に渡るなら、温かみがあるものを作りたいと思い、染織を選びました。

また自分にとっても色がある方がワクワクするので(笑)

人々の生活を素敵な色と形で豊かにしたいと思いました。

三年生の1年間は染めと織りを交互に勉強し、四年生になって卒業制作でつくるものによってどちらかを選択をします。

本人の性格によって合う・合わないがあるみたいです。正確なデータを取るのが好きという慎重派の人は染めに向いていて、織りはもうちょっと大らかというか(笑)失敗しても糸を戻してもう一回織り直せるんです。私はすでに母のマフラーがきっかけで織りに目覚めていましたが、性格的にも向いていたと思います(笑)

― 美術の道に進むことに対して、ご両親は?

幸い、我が家はけっこう芸術に理解がある家庭でした。

小さいころから両親がチェロを弾いていて音楽が常にそばにあり、姉もベースを弾いたり、私もピアノを習っていたので、どちらかというと音楽色の強い家庭でした。

ただ、芸術という視点では音楽と美術には通じるものもあり、私の進路も理解してもらえたのはありがたかったです。

■織りは心を映す鏡

― どうやって織るのですか?

最初は「染色」です。

羊の毛は繊細なので急な温度変化によって縮んだり固まったりしてしまいます。だから沸騰させすぎないように温度を注意深く管理し、染織していきます。

染める前の原毛。「真っ白!」「ふわふわだ!」「やわらかーい!」(とびラーたち)

色の濃さは、染料と被染物の割合によって決まっています。

毎回染料の割合などは計算して記録しますが、風が吹いて染料が数ミリグラム飛んでしまうこともよくあり、同じ色を出すことは難しいです。だからいつも奇跡的に生まれた色なんです。

千田さんが染めた糸。鮮やかで元気が出る色です。

次に「カーディング」といって、様々な色の糸を混ぜ合わせて一緒に梳かし、1本の糸にしていきます。ここも一期一会の糸をつくる作業ですね。

先ほどの糸を組み合わせ、カーダーにのせて一定方向に梳かします。

そして糸を「紡ぐ」。足踏み式の昔ながらの糸紡ぎ機で糸を紡いでいきます。

集中すれば、30分で1玉くらい紡げます。染織って無になれる瞬間が多くて、慣れてしまうと呼吸するみたいな感じで作業ができます。

子どもの頃に読んだ童話に、こういう糸巻機が出てきたような……。

縦糸を織り機にセットし、ようやく「織り」に入ります。シャトルを使って縦糸に横糸を通していきます。

糸を紡いだ状態と織った後では色の雰囲気が全然違います。最終的にどうなるか私には想像できないので、織りのサンプルをつくります。後は出たとこ勝負で(笑)、その時の状況に任せて織っていきます。

「ジャングルジムみたいですが、これが織り機です」(千田さん)

― たくさんの工程があるんですね!どれが一番好きですか?

やっぱり織っているときです。作業した量が長さになって目でわかるから、やりがいも感じます。朝の9時から夕方の6時まで、途中休みながらずっと織っていることもあります。1日あればマフラー1本半くらいは織れます。

じつは織りの作業は、けっこう感情が影響するんですよ。自分がニュートラルな気持ちだと織り目がきれいに揃いますが、心が乱れていると縁がボコボコに歪んでしまったりします。だから悲しいときはやらないです(笑)悲しみが入っちゃうから、織りに。

織り手さんたちは、「急ぎ過ぎないように」って自分に合ったペースでハッピーに織っているんですよ。

このスマイル! 千田さんが織ったものもハッピーに満ち溢れているに違いない。

■人が触れ続けるものをつくりたい

― 卒業制作の作品について教えてください。なぜ洋服をつくろうと思ったのですか?

以前は特に用途を決めずに好きなものをつくっていましたが、ホームスパンに出会ってから、人が触れ続け、使いこんでいくにつれて味が出てくるものをつくりたいと思うようになりました。

母のマフラーも最初は固かったはずですが、20年使い続けることによって空気が入り、より柔らかくなじんでいったのだと思います。

ホームスパンの製品は、織るのに時間がかかるためマフラーが多く、現在はほとんど服地をつくっていません。私にはせっかく1年という時間があるのだから、思い切って服地を織り、着られるものをつくろうと思いました。

最初にあったのは色のイメージです。鮮やかで温かみがあり、大好きな秋に似合う色にしたい。着心地も考え、ウール100%で緩めに織り、温かく柔らかく仕上げました。

タイトルは「Autumn Leaves」です。真っ白い羊毛が、染められ、織られることによって複雑な表情になっていく様子が、いろいろな色が重なる秋の紅葉の景色とリンクしたので、そう名付けました。

また、葉っぱに含まれる色の要素を抽出した色味にしています。

素朴で力強く、モダンな感じもする千田さんの作品。左側がレディス、右側がメンズです。

作品のアイディアとデザイン画。糸の色のイメージも。

― デザインのこだわりやイメージはありますか?

ところどころにオーガンジーを織りこんだり、あえて表面をボコボコさせたりして、服地としては十分にインパクトがあります。だから凝ったデザインや複雑な縫製にしなくてもいいと考え、最小限の布でシンプルにつくられている民族衣装を参考にしました。

二枚のスクエアの布を肩のところではぎ合わせて前身頃と後ろ身頃にし、筒状の布を絞ることで袖にしています。スカートもベルトで抑えているだけです。同様にメンズ服もつくりました。

左右で色が違う袖。スカートにはオーガンジーのリボンが織り込んであります。

実際に知り合いに着てもらって撮影したときは、ちゃんと使えるんだって感動しました(笑)

ディテールが強い服地なので、着ている人の動きによってかなり表情が変わります。

卒展では、白い全身マネキンに着せて、背景にモデルさんが着用した写真を飾る予定です。これから写真を撮るのですが、目の前の森で撮ろうかな。落ち葉がいっぱいでこの服のイメージにぴったりなので。

こちらはデモで撮った写真だそう。2人のモデルさんが素敵に着こなしていました。

― 卒業後のことを教えてください。

もし大学院に行ったら、そのまま織りを究めていくんだと思います。あるいは落ち着いて制作できて少しずつ形にしていけるようなものを見つけるのかな。

でも全然違うことをしているかもしれません(笑) その時の自分に託します(笑)

私は多分、何が自分に合っているのかを一生探し続ける性質(たち)なんだと思います。ものをつくるのには満足やゴールがないから。

この4年間も、取捨選択や創意工夫をしながらブラッシュアップして、ちょっとだけ道が開けた方向に進んでみる……そんな毎日を過ごしてきました。

私にとって美術は、高尚なものというよりは「衣食住にプラスするもの」という立ち位置です。

生活に寄り添いながら静かに糸を紡ぐとか、好きな色の組み合わせを考えるとか、そういう単純なものの中に豊かさを見つけていけたらいいなと思っています。

見る角度によって表情を変える、千田さんの織り。たくさんの色が心地良く調和しています。

★取材を終えて★

千田さんのやさしい語り口と木製の糸巻機や織り機に囲まれ、すっかり癒された90分でした。カラフルで温かくて一目見たら忘れられない千田さんの織りは、身に着けられるアート作品です。これからも千田さんの活動に注目していきたいと思います。

千田さんのインフォメーション……Instagram:@hanako.chida

取材|岡野三恵、草島一斗、河野さやか、有留もと子(以上アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影|原 千夏(とびらプロジェクト・Museum Start あいうえの アシスタント)

執筆|有留もと子

とびラー8期。ゆめのたねラジオ東日本チャンネル『artは野となれ山となれ/毎週土曜日11:30~12:00』(https://www.yumenotane.jp/)のパーソナリティとしても活動中。アーティストをゲストに呼びお話を聞いています。(2020.1.10)

2020.01.25

心地よい冬晴れの 12月18日、東京藝術大学中央棟の美術教育研究室に安島茜さんを訪ねた。研究室には、制作中の 4 枚の作品が並んでいた。

まず目に飛び込んできたのは、綺麗な白と伸びやかで勢いのある線。そして、そこに置かれた鮮やかな色彩。それは、今までに見たことのないような光や空気、モチーフの描き方だった。絵に惹きつけられながら、インタビューを始めた。

■制作は、絵と私のオセロゲーム

― どのように制作をされているのですか?

「まず、写真を撮って、それを見ながら何枚も下絵を描きます。写真に写っている全てのものを描くのではなく、いい形や色を厳選して絵にします。そこから大きくするのですけど、実際大きくしてみると、その日の気分とか、大きくしてみたら違う面白いところが出て来たとか、あまり計画通りに行ったことがないです。でもそういうのが楽しいです。」

描きたいものを選んで描くというのは、絵を描く時には珍しくないことだが、安島さんの作品は、その選び方に独自性がある。どう厳選するかは、どこまで削ぎ落としたら本質に迫れるかという、引き算の美学のようでもある。それゆえ真白いキャンバスの上の、抽出された色や線の放つ輝きが際立っている。

「今日はこう描くぞと決めてもそういかない。絵と自分が常にやりとりをしていて、自分が全部操っているわけではなくて、半分絵に振り回されていたりもしているのが、結構面白かったりするなと思っています。ここを描いてみたら、それで絵が変わってくるので、『おっ、こう来たか』とか、絵と私でオセロゲームをやっているような感じです。」

安島さんのお話を聞いていると、作品と真剣に向き合い、抜き差しならぬ対戦をしている彼女の姿が目に浮かぶようである。作家が作品を全部操っているのではなく、作品自体が主張する生命あるものとなって、作家と対等な関係になっているという捉え方が面白い。

― このように写真を見て厳選して描くスタイルになったのは、いつ頃からですか?

「大学に入って、田舎から都会に出てきてからです。小学生の頃は、虫眼鏡で植物を見て写生をしていました。植物は枯れるので、写真を見て描くということは、子どもの頃からもあったのですが、見たものから何を抽出するかが少しずつ変わってきています。見たものを見たままにリアルに描くということよりも、その時の感情や内面的なものを描きたいと思うようになり、具象度よりやや抽象度の方が上がってきたのが、4年前くらいです。」

■絵は「なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの」

― 修了展の作品についてお話を聞かせてください。

「作品のタイトルは、《母親を呼ぶように》です。“母親”というのは、私の母親とか誰かの母親とか特定の母親ではなくて、もっと大きな括りとして、私の母親にとっても母親だし、私にとっても母親だし、という『大きな存在』『みんなを包む大きな優しさみたいなもの』をイメージしています。

絵を描いているときの楽しさとか幸せな気分というのは、そういう『大きな優しさ』『なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの』が目の前にあって、私がどんな状況にあっても、どんなに今日はダメだとか、ちょっと一回人間しんどい!みたいなそういう辛い時であっても、絵という大きな器が『なんでもどうぞ!』と寛容に受け止めてくれていて、描いていてすごく救われているなあと思っているのです。絵ってそういうものではないかなと思い始めてから描き始めたシリーズです。

モチーフは、実家に生けてあった花。母親が仕送りの中に入れてくれたものをアパートで生けた花。散歩中に見つけたもの。家から持ってきた花など。実際に在るものを自分で撮影して描いています。」

美しい自然に囲まれて育った安島さんは、生き物や植物に心惹かれるという。小さい頃から見ていたものへの愛しさや親しみが、作品の底流に流れている。

― 気持ちのいい伸びやかな線ですね!お花が広がっていて、樹も枝を広げて、勢いのよさに生命感を感じます。

「中心から広がっている放物線が好きなのだと思います。

描いている時の気持ち良さを大事にしています。あまり元気でない時は、描けなかったりします。」

― ドローイングを描いてから絵を描かれていることが多いですか?

「ドローイングを描いて、まず、線の気持ち良さを土台として、大きな枠組みを作ってから、その上に感情をのせて遊んでいきます。」

絵具箱の中には、油絵具とアクリル絵の具。その他にクレヨン、色鉛筆、水彩色鉛筆、墨、筆ペンも。線の描き分けは、直感的に決まっていく。墨の濃淡や滲み、カリッとした線やしなやかな線などが、モチーフの生き生きとした表情や空気感を描き出す。

― 白が綺麗で、印象的ですね。

「白が好きなんです。真白のキャンバスが綺麗だと思っているので、『お邪魔します!』って思って描いています。白を綺麗に描きたいというのは、結構意識しているかもしれないです。」

― 白は光なのですか?

「それが、混在していて、ここは光だけど、ここは地の白い色で、周りとの色の関係で白が見えるところもあるし、光が当たっているから白いところもあるし、どちらかにしてしまった方がいいのではという話もあったりするのですが、そこは曖昧にしておきたいと思っています。」

■苦しみも含めての楽しさ

― 今までに絵を描いてきて、苦しかった時はありますか?

「基本ずっと苦しいです。でも、それが楽しいというか、そういうのもひっくるめて好きなので楽しいです。幼稚園の時には、みんながブドウを描く時に、私だけ違うのを描いて、みんなに『それ違うよ!』と言われ、周りと違うしんどさを、人生の一番始めのしんどさとして覚えています。中学高校になると、周りに評価されたいがために必死で描き、誰かに一言『変だよ!』と言われるとすぐに描き直していました。すると絵画教室の先生に、『そういうのは、自分で決めるんだよ』と怒られ、その通りだなと思いながらも苦しいなあと思っていました。今でも描きたいのにうまくいかないと苦しいのですが、その分、描けた時の喜びは大きいです。」

― 子どもの頃、絵を習われていたのですか?

「5年生から通うようになった絵画教室の先生は、あんまり技術的なことを言うような先生ではないのですが、無言のメッセージをいっぱいいただきました。先生も自然とか文化とか民俗とかから受けている影響が強い方で、その先生の影響も自分の今の絵には大きくて、見たものを見たように描くだけではなく、もっと私の内側のものを出して描いていくということの、背中を押してくださったような感じがしています。私が優等生に描こうとしていたので、絵が縮こまってつまらなかったと思うんですね。そこで、私がいい子に描いていると先生が私の隣に来て、『クレヨンというのはな、こうやって折って使うんだよ!』と言って私のクレヨンをポキッと折って描いてみせる。パッションのある先生で、そういうショック療法をいっぱい受けて、私の心がどんどん開いていき、解放されていった感じがあります。」

― 好きな芸術家はいますか?

「最初に、マーク・ロスコです。高校生の時に千葉の川村記念美術館にあるロスコ・ルーム(ロスコの作品だけが飾られている展示室)に行って衝撃を受けました。それまでは写実的なものをやっていたのに、初めて抽象的な絵に出会って、『私のお母さんここにいたの!!』みたいな、巨大な救いみたいな、豊かな気持ち、不思議な気持ちになりました。

サイ・トォンブリーとか、抽象度が高いけれども揺さぶられるものがある、子どもだった時の感覚を引っぱり出してくれる、そういう作家に結構惹かれます。

あとは、絵本作家の荒井良二さんもすごく好きです。」

― 今、一番幸せを感じる瞬間はどんな時ですか?

「今は、絵を描いている時です。絵を描くのも幸せですが、普通に暮らしている時に、小さい幸せがいっぱい繋がっていくこと。趣味の散歩で綺麗な光を見たり、何か見つけたりとか、いい景色に出会ったり。白菜を半分に切ってパカッと割った時にその断面の美しさを見た時。朝起きたときのカーテンから射す光が部屋の壁に写っている形を見た瞬間とか。」

― 光の表現に特徴があるように感じていたのですが、普段から光をよく観察されていますか?

「確かに光を見ている気がします。多分無意識に光を観察している感じです。植物も好きでよく見ているのですが、気がつくと植物の向こう側から射している光を見ています。」

■幼児はなぜ絵を描くのか?

― 美術教育研究科では、作品と論文の両方が課せられているようですが、修士論文は、どんなテーマで書かれたのですか?

「幼児はどうして絵を描くかです。どんなきっかけでいつから絵を描くのが嫌いになるのかも気になって。どういうものに背中を押されて絵を描くのかがわかると、支援しやすいと考え、明らかにしたかったのです。」

― 論文の結論は、どうなったのでしょうか?

「楽しくて遊びで描くと言うのは簡単だけど、実は、周りに見て欲しい、認めてもらいたいというメッセージが結構強くあると思います。描いて終わるのではなく、描いたものを誰かに見せて認めてもらう、飾ってもらえた、褒めてもらえた、自分一人でやれたというのを『認められたと思うこと』でゴールなのだと、自分なりにわかりました。子どもが成長していく上で、あなたはそのままでそこにいていいのだ、ありのままでいていいのだと感じることが大切です。」

「周りと同じようにできるとか、平仮名が誰よりも上手に書けるとか、掛け算九九が誰よりも早く出来るとか、お利口に座っていられたとか、静かに出来たとか、そういう側面で評価されていることが、今すごく多いです。でも、やはりそれだけだと危うさを感じます。実際それが出来ない子たちが否定されて沈んでいくのは、危険だと思うんです。生まれながらに個性や得意不得意があって、生きていくのがみんなのやっていることなので、成績などの判定は、彼らの尊厳には全く関係がない。無意識でも彼らが安心して、彼らが『自分は何何が苦手だけど、みんなと一緒にいていいんだ』とか、そういうふうに思うきっかけになる場所がもっと増えないと、実力主義になって危険だと思うんですね。絵を描く時間は、そういう評価や実力、点数を抜きにして、『あなたがやったことはまず認める』というものだと思っています。」

■「好きなことを一人で」から、「好きな分野で人と関わって」へ

― 藝大大学院での2年間は、どんな時間でしたか?

「自分と向き合ってじっくり考えた時間だったと思っています。学部の時は、課題・教職の授業・教育実習・美術教室のことなど、目の前のことに必死だったけど、この2年間は、ワークショップなど実践的なこともやったのですけど、そこから自分はどう思ったのか、本当にこのままでよかったのかなど考えました。自分は、なんで絵を描いているのだろうとか、美術教育でどういうことをやりたいのかとか、じっくり考えた、入り口に立てた時間だったと思います。」

― もともと美術教育を目指していらっしゃったのですか?

「作家になりたかったのですけど、それだけでは食べていけないからと思って、教員免許も勉強していました。ところが、教員になるのに何か足しになると思い、児童館や美術館で子ども向けのボランティアをやってみたら、それが楽しくて、喜びになりました。それまで、『私は一人で好きにやっています』と思っていたのですが、自分の好きな分野の中で与えたり与えられたり人と関わるのが、感覚として鮮明に感じられたのがすごく嬉しくて、どっちもやりたいなと思うようになりました。それまでは、絵を描くことの比重が大きかったのですが、今は美術教育的なものと半分半分くらいになっています。」

■作家としても教育者としても

― この先の計画や将来の夢は?

「絵は、ずっと描いていきたいなあと思っています。それは、有名になりたいとかではなく、誰に何か言われようとも言われなくとも、作家としてずっと描いていきたいです。

美術教室をやりたくて、目標は自分の教室を持つことですが、NPO などでも広く活動できるところに入っていきたいです。」

― 論文に書かれることとご自身で制作されることとは、通じているところがありますか?

「そうですね。子どもの時の方が感性も敏感で、今よりもすごい速度でいろいろなものを見て感動して刺激を受けていたなあと思っていて、それは忘れたくない。子どもに対する憧れと尊敬とがまずあるので、子どもたちのいい美術の環境をということで論文を書いているのですけど、自分の絵も、型や技術やセオリーみたいなものから抜け出して、子ども的な感性を持って描いていきたいと思っています。」

― 本日は、ありがとうございました。作家としても教育者としてもご活躍されることをお祈りしています。修了展で、完成した作品を鑑賞させていただくのをとても楽しみにしています。

「絵は、全てのものを包み込んでくれる優しくて大きな器だ」と捉えている安島さんが、美術教育の場で実践しようとしていることは、絵を通して子どもたちのありのままの存在を受け止めていくことでもある。美術教室で子どもをよく見てきた安島さんだからこそ、評価主義の社会で子どもたちの置かれている状況に危惧を抱き、子どもの感性を大切にし、その一人一人の存在を認めつつ育てていこうとしているのだろう。そんな先生に出会えた子どもたちは、おおらかに自己表現をし、自己肯定感を抱いて成長していくことだろう。

安島さんには、導いてくださる先生や彼女のやりたいことを認めて応援してくださるご家族がいらっしゃった。絵の先生が、「人にどう評価されるかを気にせずに、内面を解放していいのだ」と背中を押してくださったように、これからは安島さんが誰かの背中を押す番になっていくだろう。いつの日か、安島さんの美術教室から、未来の先生がまた生まれていくのではないだろうか。

そして、安島さんの作品世界に魅了された私たちは、今後の作家としてのご活躍も楽しみにしている。

取材|原田清美 鈴木重保 ふかやのりこ 深田未来(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|原田清美

とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。

とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。

2020.01.20

古道具がかかった壁や、歌舞伎役者さんの楽屋のような名札がかかる、とても懐かしい感じがする研究室で、作務衣を着た朱若麟さんは私たちとびラーを温かい笑顔で出迎えてくれました。

「どうぞ座ってください。」と差し出された小さな椅子にかけると、私たちの左側には見上げるような大きな仏像が鎮座しています。この研究室の中で、実物の仏像の修復が行われているのだろうか?そんな期待と不思議がこみあげてくる中、来日されて2年目とは思えない朱さんの流暢な日本語にも驚かされつつ、インタビューは始まりました。

まずは来日の経過をお伺いすることに。中国では中央美術学院の彫刻科で学んだ後、中国の映画会社に就職。日中合作映画『空海』では美術担当として、唐時代のセットの仏像や壁画、主要人物のワンシーンの制作などに携わったそうです。

「監督に交渉すると、美術担当者も出演できることになりました。僕は割と存在感がある十数ショットに出演したんですよ。」主演俳優さんの真後ろで睨みをきかした朱さんの写真を見せてもらいながら、映画会社時代のこぼれ話も聞くことができました。

「映画会社を辞めて、もう行きたいところがないくらい旅行しました。その後、30歳前に日本で修復関係の研究に挑戦したいという思いがあったので、ネットで調べ、思い立ってその翌日には日本へ向かいました。藝大の中国人留学生と連絡をとって研究室を見学させてもらい、留学を決意しました。」

2017年11月に来日し、3か月後には藝大を受験されたそうです。

当時の大胆な行動をあっさりと振り返る朱さんの穏やかな口調の中には、彼のエネルギーや、興味をもったことに対してまっすぐに進む純粋さが感じられました。

小さな真実をみつける作業

―藝大の文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室で行われている修復作業とはどのようなものですか?

「パズルのようなものです。パズルのように解明して、その中にある小さな真実を見つけていきます。」

―とてもインパクトがある一言ですね。今まで持っていた芸術作品の「修復」というイメージからは、すぐに想像できないのですが、具体的にはどんな意味なのでしょうか?

「保存修復彫刻研究室では修士の2年目から仏像の模刻研究を始めます。これは、対象の仏像が当時どのように制作されたかを調査・研究し、当時の古典技法を用いて再現する研究です。」

「レプリカは形を再現するだけですが、模刻研究は内部の素材や技術、工程までも可能な限り同じ方法で制作します。

仏像にある謎の構造を明らかにするためには、X線撮影などを使います。」

「日本では、重要文化財や国宝に指定されると、美術院(公益財団法人美術院 国宝修理所)しか修理できなくなりますが、この研究室では、寺院の許可をもらって貴重な仏像の調査や模刻研究が行えます。」

先程から気になっていた、私たちの傍らにある大きな仏像。これは奈良県聖林寺の十一面観音を朱さんが一から再現したものでした。

実物の像は、かつては大神神社の最も古い神宮寺として設けられた三輪山大御輪寺の本尊だったといわれています。明治時代に初めての国宝として指定された20躯のうちの1躯ですが、廃仏毀釈のため現在の聖林寺へ移され、長い間収蔵庫に収められていたのだそうです。

―この像は木を彫刻したものですか?

「この像は木心乾漆造と呼ばれるものです。木彫の心木で概形を作り、その後、漆と木の粉を混ぜた木屎漆(こくそうるし)という塑形材料、粘土のようなものをその心木に足していく方法です。まず細く小さい芯をつくって、布張りをして滑らないようにした後、木屎漆で顔などの細部を形作ります。今年2月に撮ったX線で、側面からみると卵みたいな形があって、その上に木屎漆で塑形して均一に盛り上げているのがわかったんです。」

X線写真を見せながら、内部の構造を説明してくださいました。

「白い部分は内刳りといって、中を空洞にしています。

今はワインのように木を扱います。新木を伐りだしたら何年かおいておく。でも昔はそうでなかったので、湿度温度を管理しないとすごく割れやすいんです。」

―美術修復の傾向は、国によってもその動向が異なると聞いたことがあります。日本での文化財の修復にはどのような特徴があるのでしょうか?

「現在はヨーロッパ的な傾向にあると思います。積極的な処置方法ではなくて、剥落止めなどにとどめています。形状には触れません。手がなくなっていてもそのままにします。

もし寺院が所有者で、かつ文化財に指定されていなければ、指など(破損した部分)復元できますが、現在博物館で行われている修理は現状維持が原則なので、一見修復したことが分かりづらいかもしれません。」

「また、日本では仏像などの信仰をともなう文化財は、『秘仏』といってめったに公開しない風習があり、寺社の関係者も見られないことが多く、厨子をあけたら虫食いで原型をとどめていないことも多いのです。」

―修復の対象である文化財にも、日本特有の文化や慣習が深く関連しているのですね。「積極的な処置方法をとらない」ことについてもう少し説明いただきたいのですが。

「明治・大正時代には積極的に処置した事例がたくさんありますが、現代の価値観でみると相応しくないとされています。自分の好みで修復した結果、どうにもならなくなった例がたくさんあるからです。特に明治時代の修復。どこからどこまでが修復されたのかもわかりにくいです。修理をした人がその記録を細かく書いていなかったら、後世の人が分からない場合もあります。

このような理由で、現在私たちが目にしている姿は、実は当時のものとは全くかけ離れたものであることも多いのです。」

―古典技法の研究は後世の修復のために、従来の姿を解明するという目的もあるのでしょうか?またそのような従来の姿は、どんな風に明確になってくるのでしょうか?

「従来の姿の解明は研究の第1歩です。例えばこの十一面観音像でいうと、当時、漆は高価だったのになんで木彫にしなかったのか?

仏像には、本体と台座を固定するために足下に彫り出したり別材を差し込む足枘(あしほぞ)というものがあります。この聖林寺十一面観音像が、本体のひざ下から台座内部65センチまで差し込まれています。どうしてこの像でそこまで長い足枘を用いたのか?という疑問からスタートします。」

「空洞を作るのは普通は像の後方からだけですが、この十一面観音には前面と背面に2つの空洞がありました。

普通は正面に空洞があると見栄えが悪いのですが、この像はこれの上から木屎漆をつけるので前面は見えません。前からくり抜くのはすごく楽なだけでなく、空洞部が大きいため、像全体が軽量になり、割れを防ぐ効果もあります。」

研究対象の仏像を一から作り上げ、推察力を使って、当時の工人がどんな意図でどんな想いを込めてその像を作ったかを一つひとつ検証していく。膨大なロマンがあふれる工程です。

飛鳥時代の工具と材料を再現する

「この像の脚部分は、付け根と膝、足首がすごくゆるく設計されているのですが、最後に大きな釘を打てば動かなくなります。図面を原寸大にプリントアウトして天平時代の釘を再現しました。」

「この像の制作のために、飛鳥時代から室町時代まで使われていた『槍鉋(やりかんな)』という大工道具を使用しました。いま自分が使っている槍鉋は、正倉院のものを参考にして作られています。大変希少な飛鳥時代ののみを溶かして作られています。」

そう言うと、朱さんは、手早く棚から工具を取り出して、私たちの目の前で実際に木材の表面を槍鉋で削ってみせてくれました。細長くてきれいな巻き毛のようなおがくずが、くるくると削られて、表面にはなんとも味わい深い溝ができてきます。

「江戸時代に使われていた前挽きの鋸(のこぎり)は、当時の絵巻にもよく描かれていますが、それ以前の時代は前挽き鋸がなかったため、先にのみで切り込みをいれて、楔をいれ、斧で割り離し、最後に槍鉋をつかって表面をきれいに仕上げていました。」

―当時は十分な加工技術がなかったため、木の特性を十分に理解して選ぶことが重要だったんですね。

「はい。例えば、広葉樹はどんなに楔をいれても切断することが困難なので、奈良時代には檜やカヤなどの針葉樹ばかりが材料として使用されていました。中世にはいると、大きな鋸でないと切断できなかった欅などの広葉樹も使われるようになります。鍛冶の技法が洗練されることにより、木工技術も発達したんです。」

―この針金のようなものは指ですか?

「調査により、像の指などの細部には銅線が用いられていることが分かりました。

例えば指も、先に銅線で作って麻布を巻いて木屎漆を盛りつけていきます。木屎漆に使う木粉はアキニレという木の樹皮の木粉で、お線香に使われる原料です。このように、先に水で練っておきますと、とても強い粘りがでます。」

木粉と水をあわせたものを、もんじゃ焼きのヘラのような道具で器用に混ぜ合わせていく朱さん。実際に木屎漆を練って、私たちにも触らせてくださいました。なるほど、まだできたてで柔らかいのですが、指にベタベタとつくことがありません。

「そのままだと乾いたら崩れるので、ここに漆をいれます。乾いたら漆をぬって、また乾いたら木屎漆を盛っていきます。奈良時代、漆は金とおなじくらい高価でした。ですが、ニレの木屎漆を使用すると、漆の量を2割~3割減らすことができるのです。」

本物の色彩

―最新の調査では、白亜の大理石の印象が強いギリシャ遺跡の彫刻も実は、彩色がほどこされていたとの報告があったと聞きます。仏像も、私たちが現在認識しているものと全く異なる色彩が施されていた可能性はあるのでしょうか?

「現在の修復では、古色が好まれる傾向にあります。しかし調査により、飛鳥・奈良時代の多くの仏像の髪は群青、眉毛は緑色など純度が高い色が使われていたことが分かりました。当時の人々は、赤紫と緑を合わせて、『紺丹緑紫』と呼ばれる色の原理をつかって、彩度を引き立てあうようにしていました。」

「建物も派手だったはずで、例えば薬師寺東塔では、部材を外してはめ込んでいるところに多少色彩が残っているところがありました。近年の調査の結果、派手な彩色が施されていたことが判明しました。こんな風に小さい場所から真実を探すのはとても面白いです。」

考古学のような検証と、歴史家のような視点、そして芸術家としての知識と技術。

小説の翻訳者は、自分で小説を書きあげるくらいの、作家としての力量も必要とされると聞いたことがあります。仏像を自らの手で古式ゆかしい技法で、時には道具まで再現して仕上げてゆく。朱さんの古典技法の研究には、あらゆる面での圧倒的な力量を感じました。

中国と日本と修復

―修復の研究のために、日本に来たかったのはどんな理由からですか?こちらの研究室は、中国からの留学生は多いのですか?

「中国からの留学生は私で3人目です。中国では、絵画や建造物の修復の専攻はありますが、彫刻修理の専攻はありません。伝統的な彫刻の調査にとどまり、修復は難しいのが現状です。中国で文化財調査に携わっていたことがあり、3Dデータの画像を撮りましたが、その主な目的は、消滅を遅らせる、または保存記録のためでした。また、中国には山間部の石窟が多いため、調査をしても修理の対策を講じることが困難です。室内にある彫刻も、木彫でなくほとんどが塑像です。湿度温度の環境が悪いと、粉状になって消滅してしまうため、復元することができません。針金だけ残っても解明は難しいですし、そのような状態での修復は事故になるかもしれませんから。今後このような文化財を復元する方法を模索していくしかないと思います。中国の修復も今後発展すると思うので、この研究室で学んで持ち帰りたいと思っています。」

「日本では、大変長期的な視点で文化財修理が計画されます。例えば、京都の三十三間堂の修復は、1943年から去年までという半世紀をかけたプロジェクトでした。

日本では解体修理の時にしか解明できない発見も精密に分析して報告書に記録されています。現場と工人たちが一緒に成長できるので、大変羨ましい環境です。」

―修復の方向性というのは、基本的には依頼者の意向によるのでしょうか?文化財でない場合は、信仰の対象である仏像の修復には、さまざまな想いや願いが込められているように感じます。

「そうです。でも、お寺の方が仏像を金ぴかにしたからといって、それは悪いことではなくて、修復の対策が全然違うのです。考え方が違うのです。依頼された檀家さんや寺院の方々が笑顔になって喜んでいるというのがいい修復なんだと思います。」

―現在取り組まれている模刻研究の像は、完成後どうされるのですか?

「お寺に収める機会を持てる場合もありますが、私は中国に持って帰ろうと思っています。

私はこの像が一番好きです。聖林寺の十一面観音像は、見る人それぞれに違う顔を表します。悪い人には怖い顔。いい人には柔和な顔をしていると言われています。

奈良にいったらぜひ聖林寺に実物を見に行ってみてください。オリンピックが開催される2020年には東京国立博物館でも展示されます。」

飛鳥時代や奈良時代、当時の最先端の技術を駆使した匠たちの技術が長い長い年月を経て、令和へと時代が変わり、中国から来た朱さんの手によって、今度は時代を遡って辿られていく。

『空海』にも通じる壮大なロマンがそこにはあると、心が震えたとびラー3人でした。朱さんの研究作品も、1月28日から始まる藝大の卒展で陳列館にて展示されます。

取材:中元千亜樹、草島一斗、西村貴暁 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:中元千亜樹

とびラー3年目にして初の藝大生インタビューです。

大人も子供もアートをみる時のキラキラした目が好きです。

普段はルーブル美術館のモナリザの作品保護にも使用されている計測器の企業で働いています。

2020.01.05

本格的な冬の訪れを感じる晩秋の午後、藝大絵画棟4階の教室で杉山花さんにお目にかかりました。卒展に向けて制作中の作品のこと、藝大での日々…明るく丁寧に答えてくださる杉山さんに引っ張られるかのように、私たちとびラーも質問が次々湧いて、会話が弾む。そんな素敵な時間となりました。

インタビューの場である教室に入り、真っ先に目に飛び込んできたものは壁に貼られた下絵と床に置かれた150号(2273×1818)のキャンバス。作品の大きさに圧倒されつつ、インタビューは始まります。

〈制作中の作品について語る杉山さん。とびラーたちの質問にも丁寧に答えて下さいました。〉

卒業制作について

今年の冬に家族で訪れた、沖縄宮古島にある「通り池」をメインモチーフに描いている杉山さん。この時はスケッチブックが手元になくとても後悔したそう。あきらめきれず夏に再び訪れ、夏の日差しと闘いながらスケッチを続けたとか。

「初めてこの池をみた時、『怖い』って思ったんです。でもずっとみていたら『命』だなと思えてきて。『怖い』という思いは、昔からここにあってすごく偉大な存在ってことから感じるのかなと。」

〈作品には野尻湖の資料館でみたという象の牙や鹿の角の他、人間の骨格なども描かれています。〉

「元々化石が好きなんです。象の牙と鹿の角は並んだ状態で発掘されたそうです。古代の人たちはそれを月と星になぞらえたとの話もあって。それを美しいと思う感性や感情を、人は変わらずに持ち続けてきたってすごいことだなと思ったんです。」

「あと、化石と人間を一緒に描くことで、『ずっと繋がってきているんだよ。昔から命は受け継がれてきていて、美しいと思うものや願いは変わらない。』ってことも伝えたいなと。教授からは、ちょっと難しいんじゃない。と言われたのですが。」

「静かで美しい池の水面をみていたら、(胎児の)エコー写真に似ていると思えてきて。エコー写真と水面の狭間を描けたらな。と。最近、出産間近の友人の姿をデッサンしたのも関係しているかもしれません。」

いままでイメージを加えることはあっても実景を中心に描いてきた杉山さんにとって、今回の作品はチャレンジだとか。

「感情を絵にすることはあまりしてきませんでした。でも、風景をみて湧いてきたこの気持ちをどうしても大きなサイズで残したかった。」

「みたままを描く」から「印象を描く」へ

幼いころから絵を描くことが大好きだったという杉山さん。色鉛筆などで愛犬のトムをよく描いていたそうです。そんな杉山さんと日本画との出会いは、高校1年生の時。

「高校の先生に美大への進学を勧められました。日本画はデッサン力が必要で、絵を上手に描けるようになると聞いて予備校の日本画コースを選択しました。」

「日本画の魅力ですか?岩絵具の持つ質感・物質感が好きです。でも、もう少し描く手間が省けるといいな、と思うこともあるのですが(笑)。日本画の絵具にこだわらず、平滑に描きたい時はアクリル絵の具を使ったりすることもあります。」

<岩絵具を触らしてもらうとびラーたち。思ったよりザラザラしている…>

絵具や墨、硯、筆など普段使う道具の中に、柄にタヌキとキツネが描かれた自作の筆がありました。リアルなキツネとタヌキですね、というとびラーの感想に、もっとかわいく描けばよかったのにと、日本画の血が…笑いながら杉山さんは続けます。

「受験時にかなりデッサンを鍛えられたせいか、気付くと写実に描いてしまうのですが、今やりたい表現はそこじゃなくて。パッとみた時の印象を大事にしたい。最近クロッキーが楽しくて。一筆で描いたり左手や目をつぶってクロッキーをしています。」

左手?目をつぶって?なんで?と興味津々のとびラーたち。伺うとそれは大学3年生の時、杉山さんが悩んだ結果見つけ出したものということがわかりました。

「(予備校時代から)ずっと与えられた課題を描いてきていましたが、急に自由に描いていいよって言われたら何を描いたらよいのかわからなくなってしまって…」

悩みを抱え辛くても、絵から離れることは考えなかったのですか?というとびラーの問いかけに、

「描くことで苦しいことをカバーしたい、苦しくても絵は辞めたくない。」

と杉山さん。(鉛筆の端をもってぶらぶらさせながら)

「ある日鉛筆のこの辺りを持ってクロッキーを描いたら、楽しいと思えたんです。自分の描いた線、いいな、かわいいな、自分らしいなと。そこでふっきれました。」

これから

「鉛筆の(線が持つ)抑揚を日本画に起こして、その上に感じた色彩を乗せていきたい。まだまだ実験中です。」と話す杉山さんは、院には進まず高校の教員をしながら制作をつづけていくとのこと。

「現在も予備校や子供の絵画教室などで教えているのですが、描くことを共有する時間が楽しくて。特に、自分の描きたいように描く子供たちをみていると、これが一番大事!だと思うんです。今自分はちょっと人目を気にしているというか…。自分が楽しいと思った通りに描いたらいい絵になっていた、なんてことがいつかできたらと模索中です。やりたいようにやって結果オーライならOK。」

子供たちと一緒に描いた絵が残るスケッチブックを拝見し、本屋に売っていない教科書ですね。というとびラーに頷く杉山さんでした。

クロッキー帳を見せていただきました。一筆書きの鹿の頭部やピンクの線で描かれた恐竜の骨格標本に交じり、かわいらしいイラストも。ご本人のものと知り卒業制作の作品とのあまりのギャップに驚くとびラーたち。

「イラストも好きです。藝祭ではTシャツにして販売しました。モノづくりにも興味があって。金工の授業も受けましたし、陶芸なんかもやってみたいです。何でもやりたいんです。わがまますぎて定まらない(笑)。」と杉山さん。

<悩み脱出のきっかけになったクロッキー。ピンク色の恐竜の骨格はTシャツなどにも似合いそう。>

クロッキー帳には、卒業制作のヒントになった出産間近のご友人のデッサンもありました。

それをきっかけに、話は再び作品に。

夏の現地取材後10月に下絵を完成させ、11月に入ってから本格的に描き始めてまだまだ途中ですとのこと。最後は額装して、1月に提出するそうです。教授の講評を受け、卒展では既に完成しているもうひとつの課題の自画像と並んで展示されます。

日本画は印を入れたら完成と聞いたことがあるのですが、卒業制作に印は入れるのですか?というとびラーの質問に、

「学生はほとんど入れませんね。卒業制作の作品は習作で、買ってもらうものじゃないですし。『がんばりました。みて下さい。』の作品だと。まだまだ自分の中では途中で、習作です。」

と杉山さん。

「卒業だからといって何かの区切りでもなく、ただの時間の流れでしかない。区切りをつける必要はないと思っています。」

杉山さんにとって、藝大での4年間は基礎を教えてもらい自分で試す実験の場であったといいます。そして、卒業するからといって切り替えるつもりはない。ときっぱり。

「より実験は深めていきたいです。何も終わらず、何も始まっていない。」

最後に卒展で作品をみる人へのメッセージをください、とお願いしました。

「何だろう…この作品は自分の中のことを消化する絵で。完成したら家族と話したいというのはあるのですが、難しいですね。」

「作品をみて立ち止まってくれた方と話すことができたら嬉しいです。どうみえたか、を知りたい。」

インタビュー中「実験」という言葉を何度も使い、卒業は区切りではなく通過点という杉山さん。卒業制作の作品は4年間の藝大での集大成ではなく、今までもこれからもずっと続く「描く」という道の一部なのだと感じました。

<ピンと張った指先から描かれる繊細な線に、見惚れてしまいました。>

リクエストで実際に描いていただきました。作品に向かった瞬間、インタビューの時の和やかな表情が一変したのがとても心に残っています。

卒展の会場で完成した作品を拝見しながら、お話できることを楽しみにしています。インタビューに応じてくださり、ありがとうございました。

杉山さんのInstagramアカウント

絵画作品|Hns87

アクセサリー|a__pom__

取材|細谷リノ、木村仁美、草島一斗 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|細谷リノ

とびラー1年目。いろいろな体験をさせていただき、ドキドキ・ワクワクの日々です!アートの面白さを拡散していくことができたらと、思っています。

2019.12.27

学生食堂前の紅葉も綺麗に色づいた12月11日。油画・学部4年の山縣瑠衣さんを訪ねて絵画棟の7階に上ります。すると、山縣さんがエレベーター・ホールまで迎えに来てくださっていました。早速、アトリエになっている部屋まで案内してもらいます。

【卒業制作はインスタレーション】

山縣さんの部屋は、天井から吊り下げられている作品、壁に掛けられているキャンバス、積まれている作品など、作品でいっぱいで、いかにも作家さんのアトリエです。窓際に置かれているベッドも気になります。

ー どれが、卒業制作の作品なのですか。

「ほとんどが卒業制作用のインスタレーションで使う作品です。ベッドも使います。こっちにある小品は以前の作品で、ここに場所があったので置いてあるのですが、それも文脈やコンセプトが合えばインスタレーションの中に組み込むかもしれません」

【岩の写真とECRITUREの文字】

― インスタレーションに組み入れる作品の説明をしていただけますか。

「正面の窓のところに掛けてある大きいのは、布の上にプリントした写真です。旅行で熱海に行った時に撮った岩の写真ですけれど、岩の亀裂が、岩に彫ってある線のように見えて、それが昔の甲骨文字のテキストのようにも見える。それが面白いかなと」

ー そう言われてみると、引っ掻いたような線も見えてきます。その写真の前に「ぬいぐるみ」のような、布でくるんだ文字が吊り下がっていますが、これは何でしょうか。

「『ECRITURE(エクリチュール)』という言葉になっています。フランス語で話し言葉に対する書き言葉という意味です。この言葉を吊り下げることで後ろの写真の岩の亀裂から、エクリチュールという意味を引き出しています。この文字の書体は、ペンで書くためのゴシック体とは違った、ドイツで文字を石に彫るときに使われていたフラクトゥールという書体です。これも岩を彫るということと対応しています。この文字を、布を縫って作ってみたら、フニュとした肉感のある形態がいろいろな所に出てきました。ミシンや手で布を縫う行為に、彫るという体の動きの痕跡みたいなものが反映されてきたのが、面白いなと思っています。

キャンバスの張っていない木枠は、木枠の向こう側にある現実(自分の外側にあるもの)をフレームで切り取ります。特に、受験の時期にそういった絵の描き方をしていましたが、その中では現実がこちらに迫ってくるような感覚があります。そのような描き方の中では、対象を見ているのに見落としていたり、錯視が起きていたりする。生の現実に触れることができない、という壁にぶつかります。

それでは作家は現実に対して何もできないのかというと、逆に、こちらから外に向かって働きかける行為はできるなと思いました。例えば外の石ころに署名すると、その石の現実にはない意味を、署名により引き出すことができる。あるものに私の名前を書けば、それが私のものだという意味が出てくる。そうすれば、こちらから向こう側の現実への働きかけの方向性が出てきます」

「木枠にECRITUREという文字があれば、それを頼りに向こうの岩に書かれた文字を探ることができるのではないかと。岩にキュッとある三本の傷から意味を引き出してくることができる。そうすると、現実へは触れ得ないと思っていたのとは逆に、現実を作っていくようなプラスの働きを作り出すことができる」

山縣さんの作品は、現実って何だろう、意味が生じるってどういうことだろうという、問いかけになっています。

【確かだと思った触覚にも錯覚が】

左を向くと、ミケランジェロの《アダムの創造》を思わせる絵画が置かれています。

ー これはどういう作品でしょうか

「これは《アダムの創造》を基にしているんですけど、テーマは錯覚になっています」

「元々の絵は、神が人間(アダム)に命を吹き込もうとしている瞬間ですが、神と人間がしっかりと見つめあっていながらも、指は触れていない。触覚がより本質的な立場にあると思わされる絵です。私の作品では、左側から出てきている手の指をクロスさせています。これはアリストテレスの錯覚の図なんです。二本指をクロスさせてその間に細い棒を一本挟むと、人はそれを二本の棒として感じるという錯覚です。この絵では、より根源的な感覚と思われている触覚にも騙されることがあると言おうとしています」

【皮膚をストリッパーで剥がす】

右の方には大きな人間の顔が描かれた作品が置かれています。

ー こちらはどんな作品ですか

これは、卒展用に制作したものではないので、インスタレーションの中に入れて出すかどうかわからないのですが、白い傷のような跡が特徴となっている作品です。これは油絵の表面の絵具をストリッパーという油絵具の剥離剤で剥いであります。ストリッパーは劇薬で、かけたところの絵の具が布地から剥離して浮き上がってくるので、それをナイフでこそぐんです。ストリッパーが消しゴム的な役目になります。これを描画材として使うことに、消すことと描くことを同時に行っているという両義性を感じるようになります。その両義性を生むような行為を大事にしたいと思っているんです。

― 描かれた人の顔の上にストリッパーをかけているのですね。

「そうです。そのとき油絵具が浮いてくる様子が、すごくよくない病気の皮膚のような感じになるんです。絵の病気のように思えます。剥離して浮いた油絵の具をナイフでこそぐ時、皮膚を引っ掻いているような感じがして、そしてその剥がれた絵の具は「排泄された」ような汚さを持っています。以前から、絵に皮膚感覚のようなものを見出すことがあったので、そんな皮膚感覚の自覚とも、たまたまですが、つながりました。エクリチュールには引っ掻くみたいな意味もあるので、エクリチュールつながりにもなっています。

実は私の肌は厄介で、引っ掻いてしばらくするとミミズ腫れみないに浮き上がってくる体質なんです。思春期の頃は、知らない間に引っ掻いた痕のことを、他の人に見られたり言われたりするのがいやで、肌に対してすごく敏感になっていました。そんな記憶もあって、肌ってしっとりしているよりも、プクプク腫れてきたり擦れたりする方がリアリティがあります。それで、この絵の、表面の感じが気に入っているんです」

そんな話を伺いながら、以前に描かれた「ミミズ腫れ」の絵も見せていただきました。

【背中に書かれた文字】

ー 映像作品も作られているということですが、それはどんなものか教えていただけますか。

「このPCの中に映像があるので、ちょっと見てください。

これは私の背中ですが、人に頼んで爪で強めに引っ掻いてもらって、だんだんテキストが浮かび上がってくるようにしたんです。10分もない映像ですが、その中で読める程度に文字が浮き上がってきます。英語で「DON’T LEAVE THE SUBJECT TO THE OTHERS」というスローガンが書いてあって、「他人に自分の主体性を委ねるんじゃない」というような意味です。そんな意味のスローガンを、人に頼んで自分の背中に書き込むという、そんな矛盾した行為を作品として展示したいと思って、この映像を制作しました。何が自分を規定しているのかとか、自分でそもそも自分を規定できるのかとか、「自分の主体を他者に委ねるな」というのはそんなに簡単ではないのではないかとか、そんなことを考えながら、不毛な失敗を重ねている感じを出したかったんです」

「インスタレーションでは、この映像はベッドの上にプロジェクターで投影しようと思っています。この発想の元は、カフカの小説『流刑地にて』で、その中では、ベッドにうつ伏せに寝せた囚人の背中に、罪状を刺青で入れる処刑機械が出てきます。その刺青の文字は読めないほど装飾されていて、ただただ時間をかけて残酷な行為が進むようになっています」

― この映像を作っている間、どんな感じだったんですか。

「自分の背中を見たいなと思っても見えないなかで、じわじわうずいてくる、痛痒く浮き上がってくるところがわかる、あー、赤くなっているんだろうなと思う、そんな感じです。これもエクリチュールにつながっています」

【藝大へ進むまで】

山縣さんの、身体感覚がいっぱいで、それでいて知的な話にどんどん引き込まれていきます。そこで、何が山縣さんの今を作ったのか、興味が湧いてきました。

ー どうして藝大へ進もうと思ったのですか。

「子供の頃から絵を描くのはずっと好きで、趣味でイラストなんかを描いていました。油絵を描き始めたのは、高校の美術部からです。高校では国際科で英語を学んでいて、日本語と違う言葉の言い回しとか、ニュアンスとかを学ぶことがすごく楽しいなと感じていました。でも英語を学習するにしても、何か表現することがないといけないなと思った時、美術に進んだら何かを表現できるのではないかと思ったんです。藝大を受験しようと考えたのは高校2年の頃です」

【藝大での時間】

― 藝大に入ってからはどんな具合でしたか。あの時から変わったというような、転機はありましたか。

「1-2年の時には、全く考えずにキャンバスに向かって反射的に手を動かし描いていましたが、3年の時から何もわからないで制作するのが辛くなって、せめて自分が何を行なっているのかわかりたいと、本を読み言葉を探すようになりました。その中で、自己言及性のある作品に自分は関心を持っているのだなと、だんだん気づいてきました。絵画自体がその構造に自覚的な形態をとっている、というような。そのため、これまでキャンバスを解体するというようなことや、絵を描くことと支持体を作ることを交互に行なっていくようなことも試してみました」

積んである作品の中から、長方形の枠からキャンバスの布がはみ出しているような作品を、取り出していただきました。

「これは、元々大きな絵の一部を平面として残して、余ったキャンバスの部分を装飾的にはみ出させて、この形にしました。これを作っていた時には、「なんだそれは」と引っかかるようなものに興味があったのです。でも、そういう視覚をハックするというようなことは、私のやりたいこととはちょっと違うかなと思いました。今は、その方向ではなく、いろいろな見方を提示するようなことに興味があります」

― 気になる作家や作品はありますか。

「趣味として観るなら、フランシス・ピカビアが好きです。顕微鏡やX線の技術が出てきた時、透過するような絵を描き出して、それが格好良いと思います。自分の絵の参考にするのは難しいと思いますけど」

「マネは、描き方が気になっています。写実的で、立体的に捉えているはずなのですが、立体視できないところがあります。立体的な平面のような感じです。そうなる理由が何か分からなくて、模写してみたこともあります。《オランピア》では、画中の娼婦がこちらを見返していて、視線の転換が絵に現れています。これもすごいなと思います」

「去年の秋に見たマルセル・デュシャン展も衝撃的でした。メチャクチャに見えるものも、作家には作る権利があるというということに、ちょっと感動しました」

― 今回の卒業制作では多様な画材が使われていますが、画材に対してどんな考えをお持ちですか。

「アクリルも使いますが、油絵具の方をよく使います。油絵の方が肌の質感が出てきます。多分昔から人を描くのに使われてきたからだと思います。水彩で描くこともありますが、濡れていた時の方が綺麗だったなというようなことになります。油絵だと濡れた感じが消えないので、そこは良いなと思っています」

― 2019年の3月に「trinity」という個展を開催されていますが、その時のテーマはどのようなものだったのですか。

「あれは『.trinity』で頭にドットが付いているんです。今の卒業制作とは違った気分で、内的な経験に基づいて制作しました。その頃、私の家は女3人家族だったんですけど、その家族が自分を形成する根本的な要因になっているなと思って、それがテーマになっています。『.trinity』は私が出力するものの拡張子のようなものです。私が何を出力しても、その拡張子がついてしまうように思えました」

山縣さんの机の脇にはハル・フォスター、ジル・ドゥルーズ、ロザリンド・クラウスなどの美術書が並んでいます。

ー ここには美術書がたくさんありますが、本を読むのはお好きなのですか.。

「本当は、文を読むのはすごく苦手なんです。ここにあるのは藝大の図書館から借りたものですが、友人に勧められたものです。最初は何から手をつけたら良いのかわからない状態でした。でも一冊読めば芋づる形式にどんどん知りたいことがわかっていき、まるで見透かされているような感覚です。しかしやはり体系的に何かが理解できるようになるには道のりは遠いです。今はその中から気になるフレーズを見つけたり、言葉からの共感覚的なもので作品に反映するのが限界です」

【卒業制作インスタレーションの完成した姿】

ここでもう一度、卒業制作に話を戻します。

ー 卒業制作はこれからどう進められるのですか。

「卒展ではインスタレーションの展示をしますが、一つの立体を作る方向ではなく、それぞれの構成要素が少しずつ関わっていくものを作るつもりです。その中でもエクリチュールということには引っかかっています。今年の秋口くらいに言語にも色々な種類があるということに気づきました。音声化できる言語、書ける言語、頭の中で会話しているような言語、また怒りのようなもの。短いフレーズを大声で喋るような言語。SNSに打つ短い文など、たくさんの言語がある。その中でも音声化できない言語に切実なものがあると感じています。絵を見る時も、絵の中に何かを読んでいます。絵の中には内包している視覚的な言語があるのだろうという感じがします。そんなことが気になります。今回のインスタレーションでは、共感覚的なものも拾えるエクリチュールをテーマに展開しようとしていますが、それは見ることを問うことにもなります。私たちは見ることにすごく流暢になっていて、見る能力が長けているなと感じます。街には、グラフィックや活字が溢れているにもかかわらず、人はそれをパッと見て反応することができます。もしそのように言語や見ることにまつわる行為が一元化されているならば、それらの行為を解体するとどうなるかなと、試したくなります」

机の上に展示模型がありました。

「今回、卒業制作を展示する機会は、藝大での学内展と、東京都美術館での卒業・修了作品展と、2回あります。それぞれの場所の関係で、展示するものや展示する方法は少し変える予定です。

学内展では展示スペースを2つに区切って間にビニールを張って、ぼやけていてよく見えないという環境を作るつもりです。近づくと見えなくなるけれど、離れるとかえってわかるという、真逆なものが働くような展示になるかもしれません。

私は長野の田舎で育ったので、どこへ行くにも車でしたが、車に乗っていると、窓を流れていく景色が、まるで映像なんです。歩いて行けば、この景色とこの土地が結びつくと分かるのでしょうが、車の窓からだと触覚的な情報がありません。ボヤッとしたテレビのような映像です。そのように視覚だけに特化されると、リアリティが失われてきます。そんな経験も今回のインスタレーションの背景にはあります」

お客様がインスタレーションの場に入ってきて、どこで何を見て、どこで何を感じるかを書いたシナリオも見せていただきます。

「ここから入って、奥の部屋をビニールを通して見てもらいます。そうすると、ベッドに映像が投影されている様子がぼやっと見えるはずなんです、そこからさらに進むと景色の中に入っていくような感覚を覚えるはずです。次に来るお客様は、既にビニールの内側に入っている人を景色として見ます。お客様同士がお互いに見る見られる関係になります。お互いの視線が気になります。そこに置かれたベッドも、伝統的な裸婦画のモチーフと裸婦への視線を思い出させます。主体的に見ようとしてもできなかったり、見る側が見られる側になったりと、見ることを解体するような展示にするつもりです」

「東京都美術館では、展示を変えることになると思います。奥の部分だけになるかもしれません。ですから学内展と卒展と両方見ていただけると嬉しいです。学内展は1月11日から12日の予定です」

【今からの作業】

― 卒業制作をインスタレーションとしたことで、今までの絵画制作とは違うなと思うところはありますか。

「卒業制作の前までは平面の絵画制作ばかり作っていたのですが、卒業制作で初めて半立体の作品とか映像作品とかも組み込んだインスタレーション作品としたので、ちょっとたいへんなんです。絵の展示だと壁に掛けるだけでよかったのですが、インスタレーションだと、どんな施工をするかを考えなければいけません。文字をつけた木枠を浮かせて見せるために、天井からどう吊り下げるのかとか、そんな初歩的なことから考えなければなりません。

映像作品も出す予定なので、部屋の明るさをどうするかも、いろいろの兼ね合いを考えながら決めなければいけません。仮説をいろいろ立てながら、展示にどれを入れるかとか、展示物の配置とか、部屋の明るさとか、いろいろシミュレーションしながら解を探しています。絵を掛けて終わりの展示とインスタレーションでは、準備の仕方がだいぶ違うので、戸惑うことも多いです」

― そうすると、学内展と卒展に向けての作業はまだ続くのですね。

「土日に家に帰って洗濯したりする以外は、ずっと作業をしている感じです」

― まだまだ作業がたくさん残っているのですね。山縣さん、たいへんお忙しい時にインタビューに時間をとっていただいて、本当にありがとうございました。

ものに刻まれた言葉を探求したい、そこには身体感覚も深く関わってくる、そのためには見る行為自体ももう一度見つめ直す必要がある、それをインスタレーション作品として表したい。そんな山縣さんの作品への想いが、インタビューを通して強く伝わってきました。卒展で完成した山縣さんのインスタレーションを見るのが、すごく楽しみになってきた所で、今日のインタビューは終了です。

インタビュー:草島一斗 深田未来 中嶋弘子 鈴木重保

とびラー3年目です。藝大生インタビューも3年目ですが、藝大生の未知なるものへ取組む姿に、毎回、感銘を受けています。

2019.12.23

11月27日、雨上がりの寒い日。東京藝術大学の彫刻棟へ向かうと、ちょうど校舎から小柄な女性が外へ出てきました。

彼女が今回インタビューする、彫刻科4年生の竹野優美さん。

卒業制作について

卒業制作では2つの作品を提出するとのこと。まずはそのうちのひとつ、石彫の作品を見せていただきました。制作を行っているのは屋外、しかも屋根のない場所でした。

――この作品には、モデルがいるんですか?

「いえ、実在するおじいちゃんを作っているのではなく、自分の中にあるおじいちゃん像を表しています。」

――おじいちゃんをモチーフに選んだのは、何か理由があるのですか?

「街中を歩いていて、路肩におじいちゃんが座っているのを見たんです。その姿が道祖神というか、お地蔵さまのように見えました。そのイメージが強烈に頭の中に残っていたので、彫刻に表現しました。作品にしようと意識して周りのものを見ているわけではないのですが、景色などを見て、そのイメージが頭の中に残って、それを作品に出力するというパターンは多いです。なかでも、お年寄りの姿というのがすごく目について、気になってしまいます。 だから老人の姿ばかり作っていますね。」

――なぜ気になってしまうのでしょう?

「なぜでしょうね……。お年寄りを見ていると、人体を見ているというより綺麗な景色を見ている感覚に近いんです。そういえば、子供とか赤ちゃんを見ても同じような感覚は受けないですね。言語化するのが難しいのですが……。素敵だなぁとか、綺麗だなぁと思って見てしまいます。綺麗なものをつくりたいと思っているので、お年寄りの姿をつくることが多くなるのかもしれません。」

――生き物というより、無生物のように見ているということですか?

「いえ、どちらかというと、山や景色も生きているものとして見てしまいます。」

――とても興味深い感覚ですね。このおじいさんは、足の部分にすごく厚みがあったり、太かったりと、普通の人よりどっしりしているように感じます。

「お地蔵さまからイメージを受けていることもあり、貧弱な感じではなくてどっしりと、見ていて安心感があるような感じにしたいと思っていました。作品のタイトルも《道祖神のごとく》にしようかと考えています。」

――削る前の石はどういう状態だったんですか?

「玄武岩という大きな自然石で、四角く製材されていない、ゴロッと丸い状態の石でした。ボロボロ取れちゃうようなもろい石で、細かいところとかがすぐ欠けちゃうんです。あまり具体的な形を彫るのに向いている石ではなくて、大理石なんかと比べるとまぶたのところとかがキリッと決まらなくて、難しいですね。」

――なぜ玄武岩を選んだのですか?

「素材となる石を買いに行くときは沢山の石を見るのですが、だいたいどれも四角く製材されているんです。その中から像を彫り出すのは想像がつくのですが、これは自然の玉石で、ここから彫り出すのは全然想像できないなと思って。石としての存在感がすごく強く見えました。簡単に言えば一目惚れというか、この石いいな!と思って、細かいことは考えずに買っちゃいました(笑)。」

――彫刻用の石を売っているお店があるのですね。

「岐阜に関ヶ原石材という石材屋さんがあって、石を彫刻する人はだいたいそこで買っています。いろんな大学から学生が買いに来ていますよ。キヨスクサイズの石が1000個ぐらい並んでいて、そこに行くのはすごく楽しいです。」

――そういった石って、いくらぐらいするものなのですか?

「石の種類や重さによって様々です。この石は特別安くて5万円でしたが、同じくらいのサイズでも30万円くらいするものもあります。私の場合は道具代や輸送費の方がかかりました。」

ちょっとリアルなお金のお話。特に学生にとっては大きなことでしょう。しかし、普段作品をみているときには全然想像が及ばなかった点だなあと実感しました。

――こんなに大きな石を彫るのはとても力が要る作業なのではないですか?

「力というより、道具の使い方を覚えればなんとかなります。体格はあまり関係ないですね。 気力があれば(笑)。」

――どういう道具を使って彫るんですか?

「最初の荒取りは取手校地にある機材でやっています。ワイヤーソーという機械で切り込みを入れて、100 kg単位で落としていきます。ブラインダーという円盤がくるくる回って石に切り込みを入れられる機械もあって、たくさん切り込みを入れて、ノミで叩いていくとごろっと塊で取れるんです。もともとこの石は3.5トンくらいあったのですが、卒展では2トン以下にしなければならいので、まず重量を落とすのが大変でした。実はこの石はひびが入っているので、横倒しにできず、ずっとこのままの状態で彫らなければならなくて、それも苦労しています。」

――ノミの彫り跡が分かるような部分もありますが、頭や手の部分はとても滑らかで触ったらすべすべしていそうですね。仕上げはどのようにしているのですか。

「水で濡らしながら砥石を使ってやすっています。」

――この状態まで彫るのには、どれぐらいの時間がかかったのですか?

「去年の10月からつくり始めたので、もう約1年になります。このサイズの石彫をつくるのは初めてで、どれくらい時間がかかるか分からなかったのですが、1年以上はかけたいと思ったので3年生の後期から制作を始めました。ただ、同じ学科の中でもその時期から始めた人はほぼいなかったです。」

――今は完成まで何割ぐらいの状態なのですか?

「やろうと思えば10年ぐらい彫れると思います。終わりはないです。ただ、6割くらい形にはなってきているかなと思います。今後は手足や顔の表情をもっとつくり込みたいと思っています。今一番困っているのは後ろの部分なんです。背面のところは光背なのですが、光背とおじいちゃんのつなぎ目の部分の処理が難しくて、どうしようか悩んでいます。」

そう話す竹野さんの両手には絆創膏が。長い間作品と向き合ってきているのだということが伝わってきました。

――1年前に制作を始めてから、ずっとこの作品だけをつくり続けているのですか?

「いえ、これと並行して別の木彫作品を作っています。そちらも卒業制作として提出する予定の作品で、おばあちゃんの姿を彫っています。2つの作品に関連性はないのですが、関連付けて見てしまう人が多いです。片方はおじいちゃん、もう片方はおばあちゃんを彫っているので、『夫婦なの?』と聞かれたりします。」

――素材がひとつは木でもうひとつは石ということですが、それは何か特別な思いがあって変えたんですか?

「おじいちゃんの場合は道祖神のイメージが頭にあったので、石という素材を選びました。おばあちゃんの方は、もともとお年寄りが木の年輪のイメージと重なっていたためですね。」

続いて、もうひとつの卒業制作である木彫作品を見せていただくべく、彫刻棟の中へ。取材時はちょうど入口にある玄関ギャラリーにその作品が展示されていました。

「ここは一週間ごとに学生たちが作品の展示をしている場所です。こちらの作品は、写真と彫刻がセットで、インスタレーションとして展示をしています。写真と共に展示することで彫刻に奥行きが生まれるというか、彫刻だけでは表現できないことまで表せるように感じています。

木彫の方は自分のおばあちゃんをモデルにつくっていて、おばあちゃんの姿の中に自分のイメージも入れ込みながら形にしています。手に持っているのは仏花です。おばあちゃんはよく仏壇やお墓に供えるためのお花を持っているんです。いつも仏壇の前で拝んでいる、その拝むイメージがおばあちゃんの中にあります。

後ろの写真に写っている人物も私のおばあちゃんです。撮影場所はおばあちゃんの故郷である庄内の海です。毎年一緒に帰省しています。」

――これは何の木を使っているのですか?

「楠です。あっ、木くずが落ちてますね……!片付けてなかった……!」

――今日も作業をしていたのですか?どのあたりを進めていたのでしょう?

「手をもう少し詰めたいなと思っています。手とか顔って今まで生きた年数がすごく表れてきますよね。そういう部分を丁寧につくりたいと思っています。」

―― 一番こだわっている点はどこですか?

「表情ですかね。この作品のタイトルは《岸水寄せる》というのですが、これは東北の方言で『目にいっぱい涙をためる』という意味なんです。そういう表情を全体から表現したいなと思っています。この言葉は本を読んで知ったのですが、すごく綺麗な言葉だなと思って、この言葉から何か作品をつくれないかと考えていました。そんなときに、おばあちゃんのお供えをするイメージなどが重なってきたんです。」

彫刻棟の入口に掲示されていたキャプションには、「岸水寄せる」という言葉に出会った本の一節が引用されていました。

――タイトルが記された写真は、ご自分で撮影したのですか?

「そうです。おばあちゃんの田舎に行ったときに、バケツに水がたまっていて、そこにおたまじゃくしが泳いでいたのがすごく綺麗だなと思って撮りました。タイトルが《岸水寄せる》なので、水のイメージを入れたくてこの写真を使いました。

写真もデジタルではなくフィルムの写真を使っていきたいと思っています。彫刻と共に展示している写真もフィルムで撮ったものです。フィルムのつぶつぶとした粒子感がすごくいいなと感じています。このように引き伸ばしたとしても、フィルムの粒子は嫌味がないです。デジタルだとノイズなどが汚い感じになってしまうのですが。」

写真と彫刻

卒業制作のうち、木彫作品は写真とセットでひとつの作品となっているように、竹野さんにとって写真も重要な表現の要素です。その原点は彼女の高校時代にあるようでした。

――なぜ彫刻を選んだのですか?

「高校3年生くらいの頃、美大を受験することに決めました。彫刻科を見学した時に、大きな木彫があって、『かっこいいな』と思ったんです。作品の大きさやダイナミックさに惹かれて、自分もやってみたい、と憧れて彫刻を選びました。」

――高校でも美術の勉強をしていたのですか?

「デザイン科の学校に通っていました。そこでは写真の授業があり、そのときに勉強したことが今の自分のやりたい事に生きているように感じます。色々な景色や気になったものをどんどん写真に撮っているのですが、その感覚が彫刻の制作にも影響しているかもしれないです。カメラを持っていると景色を見ようという意識がすごく働くので、写真を撮るという行為はすごく大事にしたいと思っています。」

――卒業後はどうされるのですか?

「大学院に進学しようと考えています。写真と彫刻を組み合わせて、どう見せていくかを研究したいですね。4年間だと自分がやっていきたいと思っていることをまだ展開しきれずに卒業することになってしまう場合が多いので、周りも進学する人が多いです。」

――今後、特にこういうテーマで制作していきたい、といったものはありますか?

「内面から出る情緒的なことをテーマに作っていきたいです。情緒とか、趣といった感覚を形にしていきたいと考えています。」

――院の卒業後についてはいかがですか?

「作品をつくり続けていきたいと思っています。あと、いろいろなものを見たいので、お金を貯めて日本一周しようかなと考えています。」

――特に行ってみたいところはありますか?

「大分県にある磨崖仏を見てみたいです。自然の岩から彫り出した仏像です。西洋の彫刻よりも、どちらかというと仏像だったり、日本的なものの方が好きですね。」

柔らかい雰囲気と語り口を持った竹野さん。石彫に、木彫に、写真にと、柔軟な表現方法で制作をしていらっしゃいます。しかし、インタビューを通して、それらを貫くひとつのブレない芯をしっかり持っているのだなと感じました。

来月末から始まる卒展と、その後の竹野さんの活躍をぜひとも注目していきたいです。

取材:小田嶋景子、草島一斗、水上みさ、石山敬子

執筆:小田嶋景子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびラーとして活動できるのも、あと3ヶ月ちょっと。残りの期間は限られてきましたが、まだまだ素敵な出会いがありそうです!

2019.12.11

11月8日、グローバルアートプラクティス専攻に所属する、修士2年生の敷根功士朗さんにお会いするため、取手校地に伺いました。

待ち合わせ場所に指定された校舎内の一角にあるギャラリーに行くと、笑顔のステキなスラッとした青年が待っていました。

にこやかに迎えてくれた敷根さん。

ギャラリーには、最新の作品が展示されていました。経歴をうかがうと、学部は彫刻科で学び、大学院から現在の専攻に来たそうです。

どのような過程を経て、現在のこのインスタレーション作品が生まれてきたのでしょう。

展示中の作品についてお話を伺いながら、敷根さんの考えの源を探っていきたいと思います。

挨拶を終えると、早速、展示中の作品についての説明が始まりました。

展示されていたのは、複数のモニターや不思議なモチーフで構成されたインスタレーション作品。一見なんの関連性も無さそうな画面やモチーフのようです。

敷根さんは、映像や写真を使いながら、現代社会における映像の意味や本質を探ろうとしているそう。

展示されているものについて、ひとつひとつ解説してもらいます。

空間の真ん中に配置された青いテーブル。その上にはパソコンと、レコードプレイヤー上で回転する見覚えのあるエンブレムが。

パソコン画面には、街の風景が、まるで街中を歩いているかのように複数のウィンドウで映し出されていきます。

「これは、Googleマップのストリートビューイング機能を使って、ロンドン、ベルリン、ミラノの都市をバーチャルで『仮想観光』する映像です。実際に私が行った場所でもあります。」

「Google Earthでこれらの都市を見ると、ベンツの本社ビルの上にあるはずのエンブレムがすっぽり消えているんです。データ上の問題や、コマーシャル的な問題かとも思ったのですが、実際にはわかりません。かつてヨーロッパで流行った、SNSで人気を得ることを目的にベンツのエンブレムを盗んでアップするという事件に結びつきました。Googleという代表的なサービスで、同じようにエンブレムが『もぎ取られて』いる状況に、惹かれました。」

「また、このエンブレムには個人的な思いも関係しています。私の勝手な印象として、ベンツはセンスのない権力を手にした大人が乗るものというイメージがありまして。僕の住んでいる家の大家さんが銀のベンツに乗っていて。もちろん僕がそこから盗むことはできませんが(笑)。盗ってきたという想定で、ここで回っています。」

画面には、手書きのキャラクター「ベンツくん」が現れました。

ベンツくんが空を飛んで変身、旅に出るという設定のようです。

「テーブルの奥に置いた骸骨は、ナショナルギャラリーに展示してあるハンス・ホルバイン(子)の作品『大使たち」の骸骨をイメージしています。角度を変えると骸骨が見えるという、アナマル・フォーシス(別の視点から捉えると正常な形が見える)に惹かれて、このインスタレーション作品の全体の象徴として取り上げています。」

「この作品は、『うちはね、窓から海が見えるんだ』という作品です。実際には海に面することのない自宅の窓の目の前にある壁(大家さんの家の壁)に、海の写真を貼り、鑑賞することで、幻想と実体験を表します。また、写真、窓、レンズ、モニターなど複数のレイヤーを重ねることで『見る』ことを強調させています。」

大家さんは写真を壁に掛けたことには気がつかないらしい。

敷根さんにとって、大家さんはやはり気になる存在であるようです。

「次の作品は『夏・鹿児島』という映像からみる風景です。三部構成で、鹿児島にいる家族をテーマにしています。第一部は『床から椅子』で、父方の祖父母の足腰が弱ってきたので、椅子とテーブルの生活にしてあげようと、畳の部屋に買ってきた家具を置いて、食事をする風景を撮っています。第二部は母方の祖母の話『庭』です。祖母が毎日欠かさず手入れする『庭』の今ある姿を映しました。第三部は『コウモリ・墓参り』で、天井裏にいたコウモリ、そして先祖の墓参りを撮りました。」

「このような作品を撮ったのには、理由があります。以前、中国の敦煌に行ったときに、一帯一路政策で、街は綺麗になっており、日本にあるようなスポーツ店やタピオカ屋さんまでありました。グローバリズムが進む中で小さな生活がなくなってしまうことに感慨を覚えました。元に戻すことはできないけれど、映像として残すことはできると思いました。」

「そして、これらの映像を見た人に何かを感じてもらえたらと思いました。例えば、『そういえばおじいちゃんどうしているかな』とか。」

ご家族も撮っていることを意識せず、普段着で、食事風景もカメラアングルも自然にしたそうです。

事実、映像の中の敷根さんからも、今ここで話しているご本人とは違う、てらいもない、沈黙も自然な、あえて話さなくていい温かさを感じました。

「これは『俺の腹筋』という作品です。実際には私の腹筋ではないのですが(笑)。私たちはどれだけ刺激的な映像や写真でも、iPhoneのなかでは右親指のわずかな屈折運動によって退屈な情報と等しい速度で流されていくことにすっかり慣れてしまっています。『俺の腹筋』では、ただただ光に照らされる腹筋が画面いっぱいに映されます。この特に何の利益もない空っぽな映像に使用するモニターは重量が45キロほどあります、今となってはギャグのように重たいもので、このモニターの重さをもって重量の補填を試みる作品です。」

床に置かれたモニターに映し出された大きな身体。最初は気づきませんでしたが、それが腹筋だとわかった途端、呼吸の波とともに動く様子が気になり始めました。

敷根さんが作品で扱う対象は、どれも「人」が関係する身近な風景や存在のようです。しかし、見方を変えると、消えてしまったり、その存在の危うさが浮かび上がる…

いくつかの映像を見ていく中で、映像の無機質さの向こうに、「人との関係性」を眼差す、敷根さんの優しさが感じられました。

藝大に入るまで

「そういえば小学生の時に、クラスメイトが将来どんな人になっているかを予想してアンケートをとったことがありました。その結果、僕の将来は1位漫画家、2位写真家、3位画家でした。僕は科学者になりたいと思っていたんですけどね。人を助けるロボットみたいなものを作るとか、人の役に立ちたいと思っていました。」

クラスメイトはその頃から、敷根さんのクリエーターの素質を見抜いていたのでしょうか。

「中学三年時、漠然と普通科の学校には行きたくないと考えていました。そこで、当時、個別に美術を指導してくださっていた教頭先生や両親の勧めで美術高校の存在を知り、運良く進学できたことが美大進学のきっかけです。高校での三年を経て彫刻に興味を抱き、藝大の彫刻科に進学しました。」

彫刻科時代の作品をタブレットで見せていただきました。

「木や石で時間をかけて作る作品ではないものを多く作っていました。時代に合ってないのではという想いがありましたね。六波羅蜜寺の空也上人をロウで作ってみたり、生花の朽ちるまでを扱ったものや、飴を使った作品など、彫刻に対するアンチテーゼのようなものとしてつくっていました。」

新たな環境で見えてきた「人と人の関係」

彫刻科を卒業後、当時新設されたばかりのグローバルアートプラクティス専攻に進学した敷根さん。

留学生が多く所属し、海外の大学との連携授業や国際的なアーティストや研究者、専門家の指導によるカリキュラムが組まれた環境で、どのように学んできたのでしょうか。

「修士1年生の時、パリ国立高等美術学校(エコール・デ・ボザール)との連携プログラムに参加し、パフォーマンスを学びました。二人一組のペアで体を動かす。どこか体の一部を接触させながら、寝転がったり絡み合ったり。日本の感覚にはない距離感の違いや、日本人が抱える固有のコンプレックスを、文字通り肌で感じました。」

「『リレーションシップ』という言葉がいつも気になります。人と人の関係です。それは惑星の関係に似ているとも思います。近すぎるとダメな人もいるし、近づきたい人もいる。人の関係って面白いですね。」

過去の作品の中には、惑星をモチーフにした映像作品もあったそう。

さらに敷根さんは、2019年10月に学生対象アートコンペ「CAF賞」で藪前知子賞を受賞されました。その時の作品についてもお話いただきました。

「パリの大学で行ったパフォーマンスを記録した映像インスタレーション作品です。大学内にはレプリカの彫刻が沢山置いてあります。でもそれらには身体の一部が無かったのです。なぜかと調べると、部位によっては欠けやすかったり、時代を経ているなどの理由があるそうです。一説では紛争で勝ったときに、戦利品として、相手の所有する彫刻の一部を持って帰るという事があると聞きました。面白いですよね。そこで、僕は大学の記録映像を撮った時に彫像に欠けている男性のシンボルを粘土で付けるというのをやってみました。しかし、それはレプリカではなく本物の彫像でした。当然付けたシンボルは撤去され、僕は怒られましたという悲しい物語です(笑)。」

インプットの時間が今の自信につながった

「これまで、行きづまって考えられなくなり、もうダメだと、思い切って休学したことがありました。その間、映画や本、音楽、YouTubeに浸って・・・そんな時間が今の自分にとっていい時間だったと言えます。不安はありましたが、同時に漠然とした希望、なんかやっていけるという自信はありました。贅沢なニートだと友人には言われましたが(笑)。この時間があったことで、大学に復帰後、多くの作品を制作することができました。」

これからのこと

「両親がいて、兄弟がいて、父は毎日働き、母が温かい料理を作ってくれる。生まれた時から当たり前のように過ごしていたので、自分も当たり前のようにこんな家庭を築くぞなんて甘い考えを持っていたこともありました(笑)。今はその困難さに恐れおののいてますが・・・。今後何ができるだろうか、ずっと考えています。どのような形であれ、制作活動を続けていきたいという気持ちがあります。」

2時間近くにわたり、笑顔を絶やさず話してくれた敷根さん。

制作について悩みつつも、留まることなく前に進んでいる、そんな印象でした。

インタビュー中度々出てきた、『リレーションシップ』という言葉。常に情報を取り入れながら、絶えず日本、世界、宇宙、未来、そして他者にも想像を広げ、「人と人の関係」を丁寧に扱っていく。言葉の端々からは、そんな敷根さんの純粋な優しさが感じられました。

これまでも意欲的に作品を制作している敷根さんに、修了作品展ではどんな風になるのでしょうか?と最後に問うと、迷っている、新しい作品を作ってみたい気もすると仰っていました。

今回の修了展ではどのような展開を見せてくれるのか、ますます楽しみです。

執筆|齊藤二三江(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|齊藤二三江(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびラー3年目。いろいろな人やお子さんと、出会い活動することができました。今後もこの出会いを大切にしたいです。

2019.01.08

東京藝術大学と言えば上野というイメージがあるのですが、今回の訪問先は取手。とてつもなく広いキャンパスは、正門からのアプローチもまるでゴルフ場のよう。まずは、リニューアルされた藝大食堂にて腹ごしらえ。外光が眩しいくらいのお洒落な空間は、上野の趣とは随分と異なります。すっかり寛いでいるタイミングで、藤澤穂奈美さんと待ち合わせさせていただきました。

ー藤澤さん、今日は何てお呼びすればよいですか?

「そうですねぇ。呼ばれていることが分かれば何でも。私、あだ名とかがつきにくいみたいで。…ホナミとか、ホナちゃん、フジちゃん,フジッピーとか。ゆるキャラみたいで、今日はフジッピーでお願いしようかなぁ。」

全く飾らない人だなぁというのが第一印象です。

「じゃぁアトリエの方に来ていただきましょうか。」

早速にフジッピーのアトリエに移動してお話を伺うことになりました。

「蟻(あり)をモチーフにした20cm角のアルミの鋳物を149枚くらい組み合わせて絵柄にします。組み合わせて170cm大の大きなパネル3枚の作品です。まだ途中で、完成に近いものをお見せできないのですが。」

アトリエに着くと、すぐに作品の紹介をしてくださいました。

ーどのように展示される予定ですか?

「美術館の外のエントランス広場に置きます。配置イメージは今のところこんな感じで考えています。(レイアウト図をみせていただく)実際は台座に載せます。立てるのでも横にするのでもなく、ただ寝かせておきます。最終的には(鑑賞者に)乗って欲しい。蟻(あり)を踏んで欲しいと思っています。」

ーえ?踏むんですか?

「はい。本当は屋内での展示を希望していて、靴を脱いで素足で乗ってもらいたかったんです。最近は手で触れる作品も増えてきましたが、まだ手だけじゃないですか。これだけの大きさがあれば、足の裏だったり、寝転んで背中だったり、あるいは腕全体とかで、色々と感じていただけると思うんですね。それぞれに感覚が異なると思いますし、鋳物の堅さだったり、日が当たっていれば温かさだったり、そういった素材そのものについても感じて欲しいんです。」

美術教育を専攻する学生は、修了にあたり、作品制作の他に理論研究の成果として論文も提出しなければいけないとのこと。フジッピーの論文のタイトルは『美術作品における素材の存在感の重要性』。まさに素材の存在感を感じる作品になるようです。

ーアルミは素材としてよく使われるんですか?

「アルミを選んだのはコストの面や、重さの面などもありますが、私、金属素材は全部好きなんです。みさかいなく何でも(笑)。金属っていうと、堅いとか強そうとか冷たいとか、そんな印象があるじゃないですか。ところが使っていると柔らかかったり、温かかったり、磨くと光ったり、色々な表情があるんですよね。それも毎回異なる。今回の作品も、この後、溶液で化学反応をおこさせて黒く着色するのですが、少しの差で色目が大きく変わるんです。均一ではないんですね。金属は、研究対象としても飽きないですね。」

ー金属が好きになったきっかけとかはありますか?

「うーん、直接的には…。高校の時、美術科だったので、色々な素材を扱いました。木工とかFRPとか紙とか、色々。ただ高校ですから、設備の関係などで金属は扱えなかったんです。だから金属はいつかやってみたいなぁって思っていました。自分でも言うのも何ですが、割と何でも器用にこなせちゃうタイプで。だからうまくいかない時の方が面白い。不測の事態が好きなんです。変化の無い素材と一般的に思われている金属が、非常に異なる表情を見せるのが新鮮なのだと思います。狙い通りにいっちゃうと、つまらないんです。」

ー屋内での展示希望が、屋外になっちゃったのも不測の事態でかえって良かったとか?

「あぁ、そうですね。本当にそうかも。雨対策や雪対策も考えなければならないし。展示して2,3日したら、パネルが何枚か無くなったりしたりするのも面白いかも。」

ーええ?作品の一部が無くなってもいいんですか?

「だってお婆ちゃんになったらその方がエピソードとして記憶に残るじゃないですか。単に展示しましただけでは、すぐに忘れちゃうでしょう。」

ーそもそも美術教育を専攻したのはどんな理由からですか?

「一度別の美大を出て、高校の美術教師を2年間やっていたんです。その時に、まだまだ全然”学び”が足りないなぁと感じました。高校生たちが本当に凄くて。ジェラシーを感じたというか、負けてられないなぁって思って。後進を育成している場合ではないと。藝大の美術教育は理論研究と制作を両方やるのですけれど、それも面白いかなぁと思って。」

ーもっと上手に教えたくなったからということではないんですね。

「教える人は私でなくても一杯いるでしょうし。それに、こちらが”教える”姿勢だと、”教わり”たくないだろうなって当時から思っていました。やる気をもって学びたいということを一緒に学習していくような、そんな相互関係、一方向ではない関係性が良いのかなと。幼稚園生とかの感性にも「やられた!」と思う事もあるし。そういう意味では、全人類は私の敵かもしれませんね(笑)。」

-作品の話に戻りますが、タイトルとかお聞きしても?

「…『LIVES』…で、”りぶず”あるいは”らいぶず”です。命の複数形、あるいは生きることの名称として。」

ーこれまでの作品を拝見して、”命”を感じる作品が多いような気がしました。

「そうですね。気が付くとそうなっていたという感じです。小さい時から生き物は好きでした。お風呂場で水没しそうな蟻をみつけると、救出して自分は裸のまま外に逃がしたりしたこともありました。雨の中、運転していてカエルを踏んだりしちゃうことも嫌です。気づかないうちにそういうことしていることって、誰にでもありますよね。でも、美術作品を踏むってことは絶対ないじゃないですか。たとえ床に置いてあったとしても。もし踏んだら凄く嫌な想いがする。この差って何だろう。美術作品と小さな生き物の命の差って。私の作品を踏んでもらって、その嫌な気持ちとかを味わってもらったり、あるいは小さな生き物への弔いを感じてもらったりしてもいいのかなと思っています。…ごめんなさい、解説するとつまらないですね。そろそろ、工房の方にも行っていただきましょうか。」

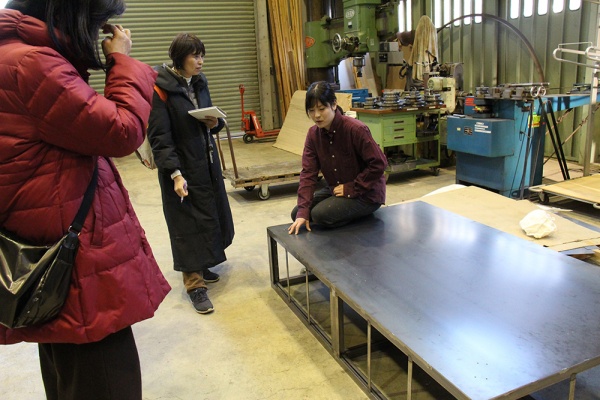

工房とお聞きしましたが、工場のような建屋に案内していただきました。ここにある設備で”家も建つ”そうです。

ーこちらで鋳物を作るんですね。

「はい。最初に粘土で蟻のレリーフを作り、その原型からシリコンの型(雌型)を作ります。次にワックスを流して雄型を作ってパキパキ割って板に張りつけます。その後、砂で鋳型をとってからアルミを流して、先ほど見てもらった鋳物を作ります。シリコンって金属だってご存知でした。私も後で知ったんですけど、金属なのにとても柔らかい側面がありますよね。鋳物も開けてみないと出来栄えが分からないこともあって、なかなか面白いです。」

ー台座もご自身で制作されたんですよね。

「そちらも見ていただきたいと思います。台座なので、図面だけ書いて発注しても良いのですが、私は自分で作りました。やはり作品を制作する過程で、手直しが必要な時もあるし、一度図面を書いてしまうとそのままでは使えないでしょ。何より、作りながら考えることができるのがいいんです。」

「こちらの台座にパネルを乗せます。展示場所がエントランスなので、座りながら待ち合わせ場所に使ってもらってもいいかもしれませんね。『え、そうなの?』と、こちらが思うような反応がでるのが楽しみですね。

ーこれまで制作の過程で難しく感じたことはありますか?

「…正直、難しく感じたこと、大変だと思ったことはないです。困難なことは楽しいことなので。昔から美術は好きで、小学校の夏休みの宿題も美術だけは計画通りに進んで、逆に日にちが余ってあれもこれもとさらに手を加え始めて、結局締め切りに間に合わないなんてことはありました。でも、それも、やはり楽しかったし。」

ー卒業後の計画はありますか?

「好きなことだけして生きてくことを考えています(笑)。一応、博士課程は受けています。設備や教員、友達のいるこの環境で、もっと色々なことを習得して世に出たいなと。」

ー本当に作ることが大好きなんですね。

「そうですね。作ることが好きな人の中には、こんな技術を使いたいので作品を作りたいという方もいると思いますが、私は作品として形にすることに関心があります。手段や方法は、その作品が作れればそれでいいという感じです。実は出来上がったものそのものに、それほど愛着があるわけでもないんです。展示が終了すれば、それはもう終わったことです。金属以外の素材に目が向くことも、ひょっとすると、いや、多分間違いなくあると思います。作りたいものや試してみたいことがめちゃくちゃ沢山あって、(博士課程の)3年でも全然足りないくらい。」

ー今日はありがとうございました。卒展で作品を観に行くのがとても楽しみです。

★インタビューを終えて

藤澤穂奈美さん(フジッピー)を、一言で表現するとしたら、自然体(ナチュラル)な人というのが最も相応しい気がします。作ることが大好き、生き物が大好き、何より不測の事態が大好き! 自分の意図通りには決してならない「自然」が大好きで、そこから何かを感じている「自然」な自分を形にして表してみたい、そんな印象を受けました。

作品について「説明」いただこうと質問を投げかけると、何度となく躊躇されていたのは、「説明」してしまうことで、作品と出会う人の感じてもらえる幅を制限してしまうことを恐れてのことではないかと思います。「教える」ことほどつまらないことはない。自分と異なる感覚、感性があること自体が「自然」であり、それを知ることが面白い。そんな風に思われているのではないかと勝手に想像しています。

「今日は、色々な感想がいただけてよかったです。不測の事態から、今日お話した内容とだいぶ異なる作品になっていたりしてもおかしくないですね(笑)。」

チャーミングで自然な笑顔とともに、最後にこちらの台詞で取手キャンパスから見送っていただきました。

取材|臼井清、上田紗智子、鈴木優子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|臼井清

2013年に、認知症の方やご家族向けの絵画鑑賞プログラムを体感する機会があり、アートの持つ魅力と可能性を強く実感しました。とびラーに応募したのも、もっとアートが知りたくなったからです。現在は、アートナビゲーター(美術検定1級)としての知見なども踏まえ、ビジネスパーソン向けのアートワークショップ、研修企画なども行っています。大好きな作家はターナー♪

2013年に、認知症の方やご家族向けの絵画鑑賞プログラムを体感する機会があり、アートの持つ魅力と可能性を強く実感しました。とびラーに応募したのも、もっとアートが知りたくなったからです。現在は、アートナビゲーター(美術検定1級)としての知見なども踏まえ、ビジネスパーソン向けのアートワークショップ、研修企画なども行っています。大好きな作家はターナー♪

第67回東京藝術大学 卒業・修了作品展 公式サイト

2019年1月28日(月)- 2月3日(日) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場|東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所