2026.01.29

2026年1月25日に開催した、フォーラムの第一部映像を公開しました!

映像はこちら▶︎https://youtu.be/qrjDPr2DpTM

・

・

東京都美術館×東京藝術大学 「とびらプロジェクト」フォーラム

『「鑑賞」はコミュニティに効く?みんなで作品をみる場づくり』

フォーラム概要はこちら▶︎https://tobira-project.info/f2026

・

第一部

【概要】

2026年1月25日(日)

会場:東京都美術館 講堂

時間:13時〜15時半

プログラム内容:

・・

● とびらプロジェクトとは?(0:06:00~)

小牟田 悠介(東京藝術大学 特任准教授 とびらプロジェクトマネジャー)

・

● アート・コミュニケータトーク(0:25:05~)

「みんなで作品をみる場づくり」

熊谷 香寿美(東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション係長 とびらプロジェクトマネジャー)

小牟田 悠介

・

「とびラーの実践」

実践1:(0:25:40~)

【大学生の「放課後ミュージアム」みる・つくる・はなす】

とびラボ:大学生プログラムを考えるラボ

金子淳平/田口怜

・

実践2:(0:47:44~)

【ずっとび鑑賞会】

認知症のある高齢者とその家族を対象とした鑑賞会

Creative Ageing ずっとび プログラム

寺岡久美子

・

実践3:(1:03:20~)

【芸大生も参加! 「名品リミックス!」を対話で楽しもう】

藝大生と高校生が作品を鑑賞するプログラム

東京藝術大学大学美術館との協働/とびらプロジェクト鑑賞実践講座

岩瀬眞砂美/木原裕子

・

「みんなで作品をみる/とびラーの役割と学び/鑑賞実践講座」(1:17:25~)

越川さくら (東京藝術大学 芸術未来研究場 ケア&コミュニケーション領域 特任助手 とびらプロジェクトコーディネータ)

・

● ディスカッション (1:37:04~)

『「鑑賞」はコミュニティに効く?」』

日比野 克彦 (アーティスト 東京藝術大学学長)

熊谷 香寿美/小牟田 悠介

・

・

主催:東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、東京藝術大学

企画・運営:東京都美術館×東京藝術大学「とびらプロジェクト」

・

手話通訳:瀬戸口裕子、加藤裕子

日本語字幕:株式会社 ミライロ

映像制作:らくだスタジオ

・

・

フォーラム概要はこちら▶︎https://tobira-project.info/f2026

映像はこちら▶︎https://youtu.be/qrjDPr2DpTM

・

2026.01.26

・

2025年12月。東京藝術大学 上野校地にある中央棟の一室で、先端芸術表現科4年の髙田清花さんにお話を聞きました。

髙田さんは、学部3年生だった2022年に、「藝大校歌再生活動」という活動を始めたそうです。その活動についての話を入口に、髙田さんのこれまでのこと、これからのことを伺いました。

実は、現在の東京藝術大学(以下、藝大)には「校歌」がないんです。

「藝大校歌再生活動」(以下、「再生活動」)とは、藝大の前身である、東京美術学校、東京音楽学校の時代にあった「校歌」や「学生歌」、口伝の歌を蘇らせる取り組みです。

卒業・修了作品展(以下、卒展)には、この「再生活動」から派生した映像作品などを展示します。

卒展での発表形態は、3種類を予定しています。

「再生活動」の年表の展示、映像の上映、小編成オーケストラによるパフォーマンスの上演、の3つです。

映像では、歌の再生の活動で出会った、藝大油画卒業生である現在84歳の先輩の語りを映します。

オーケストラによるパフォーマンスは、箏と尺八などの邦楽器をはじめ、美術学部の学生も歌う13人編成で演奏します。校歌、口伝の歌、再生活動のテーマソングである「めぐる」という曲をパフォーマンスする予定です。

学部2年生の終わりに、授業で「藝大の歴史を調べて作品を制作する」という課題があったのがきっかけです。藝大には現在、校歌がないことに気づき、今は歌われていない「校歌」を課題のテーマにしました。山田耕筰(作曲家・指揮者/東京音楽学校卒業)が東京美術学校の校歌を作曲したという情報を得て、図書館で山田耕筰作品全集を紐解いたところ、東京美術学校の校歌と学生歌を見つけました。その歌の中に、「上野の森」という歌詞があり、その歌が、当時確かにこの場所で歌われていたのだと知りました。

私の入学時はコロナ禍で入学式も学園祭もなく、クラスメイトが誰なのかも知りませんでした。2年目まではほとんどの授業がオンラインで行われていたので、他の学生と直接会う機会がなく、藝大の学生だという実感がありませんでした。この歌の歌詞によって、自分が藝大に所属していることがやっと実感できた気がしました。

この校歌を蘇らせたらどうだろうと思い、制作期間が3日しかないなかで、和太鼓などの邦楽器をいれたオーケストラをパソコンの音楽ソフトを使って自分で制作しました。歌は5名の声楽科の学生とオンライン上でやりとりをし、歌ってもらいました。その音源を課題として提出しました。

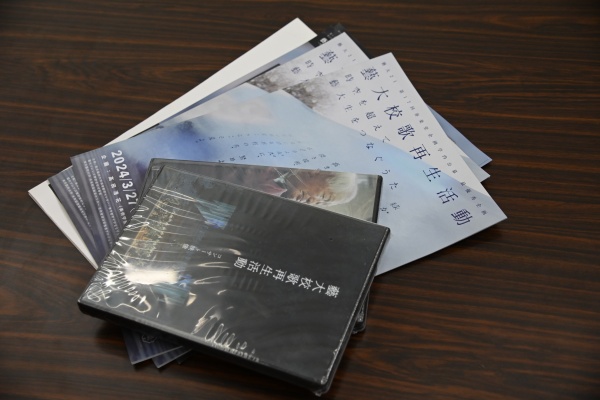

藝大校歌再生活動のパンフレットと映像のパッケージ。デザイン科の学生に協力を得て制作した。

課題を提出した数ヶ月後に音楽学部の学生と話す機会があり、藝大の前身には校歌があった話をしたところ、「演奏したい」と言われました。課題の時は、パソコンの音楽ソフトで制作しましたが、同じ藝大に音楽学部があるのだから、その学生たちに呼びかけて演奏してもらえばいいんだと、その時初めて気がつきました。コロナ禍で会えていないこともあり、大学にどんな学生がいるのかをまだ意識できていない頃だったと思います。

その場で、同学年のほとんどの学生が登録するSNSに演奏者を募るコメントを送ってみました。5人くらい集まれば良い方かなと思っていたら、なんとその日のうちに80人から参加を希望する連絡がありました。その後も、さまざまな学科や専攻からの希望者は増え続けて、最終的に130人ほどになりました。ほとんどが同学年の学生でした。

2024年3月には、藝大にある音楽ホールの奏楽堂が主催する、奏楽堂企画学内公募演奏会に「再生活動」を選んでいただき、校歌を演奏することができました。演奏会当日は、同級生の卒業式の2日後というタイミングでした。私たちの学校生活は常にコロナ禍の制約と共にあったため、この時初めて、オンラインではなく実際に会うことができた同級生もいました。

「再生活動」は、途中から活動自体が生き物のようになり、よい意味で活動に振り回され、自分自身が一番驚いています。休学中の2022年にプロジェクトを始めてから4年が経ちますが、最初からこんなに長いプロジェクトにしようと思っていたわけではありませんでした。歌を再生することに惹かれ、集ってくれた他の学生も同じように校歌を再生したいと感じていたようでした。

東京美術学校から藝大美術学部に口伝で継承された「チャカホイ」という歌があると知り、インターネットで検索したところ、とあるおじいさんが「チャカホイ」を歌っている動画にヒットしました。その投稿者に連絡を取り、おじいさんの連絡先を教えてもらいました。その方は藝大油画を卒業された先輩で、祭りが大好きな方でした。現在でも夏はエアコンを使わずに立ちっぱなしで制作をしたり、展示会を訪問すると3時間もお話を聞かせてもらえたりと、訪問する度に元気をもらえる方でした。この方のお話を映像として残したいと思い、密着してインタビューすることにしました。

髙田さんが制作したインタビュー映像。写っているのは、現役学生の時に「チャカホイ」を歌っていた油画科の先輩

この先輩の生の語りに後輩として触れられたことが、活動の中のひとつの財産だと感じています。話を聞く中で、藝大の思い出や、今も昔も変わらない精神があることが印象的でした。先輩と出会うきっかけが「チャカホイ」でなければ、堅苦しいインタビューになってしまっていたのではないかと思っています。共通の歌があるからこそ、愛着をもって受け入れてもらえ、自然な映像が撮れたと感じています。

「藝大校歌再生活動」の詳細は、WEBサイトでご覧いただけます:

https://geidaikouka-saisei.studio.site/

もともと生物学を学びたいと思っていました。美術の授業もない高校に通っていて、藝大も知りませんでした。ただ、好きな歌手のファン仲間のSNSで、普段考えていることや、趣味で作ったちょっとした曲、適当に描いた絵をアップしていたら、ファン仲間のひとりからいきなり「藝大の先端(先端芸術表現科)か音環(音楽環境創造科)が、あなたに合うかも」というダイレクトメールがきたんです。それがすべての始まりでした。最初は「いや、私は細胞の勉強がやりたいんだ」って思いました。でも、踊ったり演奏したり、アイデアを考えて表現することは確かに好きでした。

藝大について調べてみたら、先端と音環だけは技術面の受験対策をしていなくてもチャンスがあると知りました。高2の冬に急に進路変更したので、高校の先生たちも心配していました。高校3年生の夏に藝大のオープンキャンパスに行ったら、音環は裏方のプロフェッショナルというイメージを受けました。それは素晴らしい世界だけれど、自分自身としては、どうせ表現するなら自分で発案もしたいし、自分で作りたい。そのことを音環の先生に話したら、「じゃあ先端もいいんじゃない。先端でも音楽の授業があるしね」と言われたんです。

私が藝大を目指すことは、太宰治も知らずに文学部に入るくらいの無謀さでした。進路をどうするか、そこからずっと考えていました。センター試験の直前に藝大に落ちたら浪人でいいと覚悟を決め、先端を受験することに決めました。

受験にはポートフォリオの提出が必要でした。住んでいたところは、画材屋もない地域で、100円ショップやホームセンターで見繕ったものを使って作品を作ったり、藝大に入学したらやりたいことを書いた企画書を作ったりして、奇跡的に受かったという感じです。

親の職業の関係で海外の知り合いが頻繁に家に訪れる環境で育ちました。親はキノコに関する国際事業のコーディネートをしているんですけど、その一環でインドネシアでキノコ栽培の技術支援もしています。その関係で、私も最近はインドネシアと日本をかなりの頻度で行き来しています。その「浮遊感」がすごく性に合っているし、しっくりくる感覚があります。なんで浮遊する感じに惹かれるんだろう、と進路を決めた時ちょうど考えていたところだったんです。地面に足をべったりつけてどっしりやっているより、ある意味で力を抜いた生き方をしていく方が、私には自然なんだと思います。生物学を学びたいと思っていたところに、いきなりファン仲間から藝大を勧められて、「そうかな~」とふわっとしながら漂っているうちに、「それもいいな」と思ってくる自分がいました。

「再生活動」も、最初は全部自分で抱えがちでした。でも、自分の作品や活動だからとがっしり抱え込むのではなく、少し手放して、幽体離脱するみたいに「ちょっと離れたところから見てみる」と、意外と人が集まってきて助けてくれたり、大変なことが起きてもなんとか乗り切ったりして、それが全部自分の成長につながっていました。

1人でやっても、自分が本当に理解できることってそんなに多くないと思っています。感覚的なことや作品のようなものは、そもそも1人で所有するものではない気がしていて。だから、どんなものからも距離感を持つというか、透明感を持つというか、風通しよく存在していることが大事だなと感じています。

自分の芯は大事にしながらも、水みたいに変幻自在に関わる、という感覚が近いかもしれません。

奇跡的に藝大に入れましたが、入ってからが本当に大変で。先生が出す基礎的な課題に出てくる単語も分からない。必死に授業課題をやっても、「実験止まりだね」と言われ続けて、作品と呼べるものが1個も作れていないまま大学2年が終わってしまって。せっかく藝大に入ったのに、この流されていくような状況から一度離れないと本当にもったいないことになると思い、この先どうするか何も決まっていないまま親に休学したいと伝えました。

休学を決めた直後、親から「仕事の役職に空きが出たからインドネシアに来ないか」と誘われました。休みの日には現地で芸術分野の経験もできるため、休学中の2年ほど、親の仕事を手伝いながら、インドネシアに滞在しました。

インドネシアはずっとあたたかくて、四季の感覚がぐちゃぐちゃになるのですが、それすら心地よい場所でした。日本の友達から「サヤカって今どこにいるの?」と聞かれるのも、むしろ気が楽でした。ある日、インドネシアの日本食レストランでたまたま隣に座っていた人が藝大の工芸科出身の方でした。その方にインドネシアの「ろうけつ染め」の職人のところに連れて行ってもらい、習うことができたりもしました。

校歌のことも含め、世代を超えた先輩にすごく助けられる体験をしてきました。インドネシアでも、人とつながる楽しさは「再生活動」の時に感じた面白さと同じかもしれません。

卒業後、またインドネシアに3年ほど行く予定です。現地滞在員として働きながら、うち2年で現地の大学院に留学しようと思っています。

やりたいことは、仕事の面と制作の面の2つあります。

仕事の面でいうと、先端の授業では、「社会問題をどう解決していくか」について議論する機会が多いのですが、結局、その社会問題の根っこにある社会的な構造を変えないと、どうしようもないと思っています。

親が自営業をしているということもあり、起業することも自分にとっては身近なものです。起業家なり、政治家なりになって、直接その社会の中の構造に触れて社会問題の解決につながることをしなければいけないという使命感をどこかで感じています。

制作の面では、インドネシアの人達を撮る映像制作に取り組みたいと考えています。「再生活動」はすごく面白かったのですが、未だに自分の中では「作品」と呼べるものを作れていないと感じている部分があります。表現できることはあると思うので、自分自身でもっと作品制作をしていきたいという野望があります。そのために、インドネシアの大学院で、自身の精神性をもっともっと深めながら、いつか自分の「作品」と呼べるものを作ってみたいと思っています。

なんなんでしょうね…。いわゆる「もの」としての作品は、自分には作れないと感じているのかもしれない。

「再生活動」は、確かにみんなに作品といってもらえますが、私は責任者として「場」を作っただけだと思っています。映像は作品というより「場」だと思っています。

歌は映像と形態が似ています。例えば童謡は、誰が作った歌かは知らなくても、歌う人たちは自分たちの歌だと思っています。

これは大事にしたい価値観だと感じています。

インドネシアに行き来する中で、現地で出会った人たちは尊敬できる方ばかりでした。私は、どんな環境で過ごしたら、このような人が育つのかに関心を持ちました。そこで、彼らの哲学や芸能を深く知りたいと思ったんです。

色々調べていく内に現地の大学院で学べることを知りました。入学するために必要ないくつかのハードルも越えられることが分かり、そこから、インドネシアの大学院進学が現実味を帯びてきました。現地の大学が、私のために外国人枠を新設してくれることにもなりました。有名な国立大学ですが、先生方のフットワークが軽く、ここを学び舎にしたらどれだけいいだろうと思ったんです。

先端の先生方から、「卒業制作の映像の中の先輩がすごく生き生きしている」と言われ、それがとても嬉しく、もしかしたら映像が、自分にとってのキーになるかもしれないと、藝大での学生生活の最後で気づいたんです。

インタビューでは、普通のインタビューにはない表現が、自分にはできる直感があります。映像を作るなら、自分の意思でがっちり作り上げるより「手放す」という感覚で作りたいと思っています。

自分ですべてをコントロールして何かを生み出すことってできないと感じています。制御できないものをそのまま受け入れながら、その上でどうやってもがけるか、というようなことを表現としてやってみたいです。

直近でチャレンジしたいのは、インドネシアで誰かの映像を取ることです。

先ほどお話ししたように、度々インドネシアを訪れる中で、インドネシア人の道徳心や精神性の高さにいつも感激していました。毎日お祈りをし、お花を飾り、お香をたくなど、その行為自体がほんとに美しいですし、みんなで共生している。その風景に他の国にはない魅力を感じています。

私は、現地の方にキノコ栽培の技術支援をしていますが、逆に満たしてもらっているのは、こちらの方だといつも感じています。

この人たちの姿を映像に撮って、日本を含めた他の国の人たちに共有したいと思いました。

本当にそうですね。私が作り出せるのはたぶんプロセスの部分です。「再生活動」でも絵を描くのは、美術学部の学生ですし、編曲や演奏は音楽学部の学生です。ちなみに歌は今回、美術学部の学生も歌いました。

彼らが作るものは確かに作品と呼べます。私はその流れというか土壌のようなものをつくって、その土壌の上で、メンバーが各々作品を作っている気がします。

いい芸術体験は、自分自身からも逃れられるような気がします。それが忙しない現代人にとって必要なのだと思います。自分はどう思うか、社会の何を変えたいかは、先端にいると何度も自分の考えを求められる部分です。そこからさえも離れ、自分は何者かという問いからも離れる、透明人間になれるような装置が、いいアートではないかと思います。その無の状態から、何かが芽生えてきて、その人が浮遊するきっかけになる、そんな作品を作りたいと思っています。

「藝大校歌再生活動」やインドネシアで体験から、自分ひとりでは制御できない場で創造性が生まれる可能性を探究したい、という思いが伝わるインタビューでした。髙田さんの今後の活動に引き続き注目していきたいと思います。

音楽学部キャンパスにある、東京藝術大学同窓会「杜の会」が入っている建物前にて撮影

インタビュアー:

山中大輔:とびラー12期。社会福祉士、介護支援専門員、ボランティアコーディネーション力検定2級合格。都内の社会福祉協議会で、住民の皆さんと地域の福祉課題の解決に取り組む。また、地域活動では、地域の皆さんとアートを介してコミュニティをつくる活動を都内各地で実施中。

塙隆善:とびラー13期。長らく勤めたIT企業を卒業後、セカンドキャリアで、研修講師、個別指導塾講師、小学校の特別支援学級の介助員として活動中。地域の活動としては、コミュニティ学習支援コーディネーターとして、人がつながるためにどのようにアートを活用できるかを模索中。

平田彩:とびラー14期。フリーランス。浦安藝大への参加をきっかけに、アートの力に魅せられDOORを受講、現在そんぽの家で滞在活動中。聴くこと・ことばにすることを手がかりに、場づくりやつながりづくりができる存在を目指している。

2026.01.25

日時 |2026年1月24日(土)

場所 |東京都美術館

参加者(事前申込)38名、とびラー31名

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

寒さが一段と増し、冬らしさを感じる1月。

2025年度 第5回目の「とびラーによる建築ツアー」が実施されました。

今回の建築ツアーは、ガイドとして初めて本番を迎えるメンバーが多く、サポートとして初参加となるとびラーも加わり、これまで以上にフレッシュな顔ぶれでの開催となりました。

ガイドデビューに向けて、それぞれが東京都美術館の歴史や建築の魅力、紹介したいポイントを考え、何度も試行錯誤を重ねながら準備を進め当日を迎えました。

・

参加者からは、

「楽しくて、あっという間に45分が過ぎていました」

「今まで注目したことのない場所や、新しい見方を知ることができた」

といった声も寄せられ、ガイド一人ひとりの工夫や想いが伝わるツアーとなりました。

この建築ツアーには決まったコースはなく、それぞれのとびラーが考えたオリジナルのツアーとなっています。

2026.01.25

取手駅からバスに乗って10分ほど。そこは雑木林に囲まれた、なだらかな丘陵が続く東京藝術大学(以下、藝大)取手校地の広大なキャンパスでした。絵画専攻(油画)修士2年の大松美加子さんが、構内にあるバスの停留所で私たちを迎えて、制作室に案内していただきました。今回のインタビューは3名のとびラー(アート・コミュニケータ)で行いました。その中には全盲のとびラーもいます。事前にお伝えしていたので、大松さんは用意してくれていて、作品の一つを特別に触らせてくださいました。私たちはそれを手に取り、触感を確かめながらインタビューが始まりました。

・

・

– 大松さんの作品はどういう風にできているのですか?

・

・

キャンバスに描いた絵の上から豚革で覆っています。半透明で透けて見えるので、奥に描いた絵がうっすらと浮かび上がります。

・

– どうして豚革を使っているのですか。

・

最初は見た目から入って、視覚的に魅力があると感じたからです。半透明で、中のものが直接的に見えなくなるというか、まるでヴェールがかかったような状態になることに興味を持ちました。豚革で絵を覆うことを続けるうちに、革の内側に絵具が付着して、新しい層ができるような視覚的な面白さも感じるようになりました。

・

豚革に包まれた大松さんの絵画作品

・

あと、生活していると埃が溜まりますよね。埃は皮脂や服の繊維だったものが少しずつ剥がれて堆積して重なったものですが、その状態が豚革の質感と近いものを感じて面白いと思いました。

・

大松さんのお子さんのサイズアウトした靴を豚革で包んだ作品

・

学部生の時の卒業・修了作品展(以下、卒展)に出した作品も制作室に持ってきています。これらは一部が割れたガラスやコップ、サイズアウトした私の子供の靴で、豚革でくるんでいます。どれも形は保っていますが、私からすると既に失われたものです。もう役割を失って、ただの形になった時点での状態を残しておくのにちょうどよいという点で、豚革という素材でくるむことは私にとって、しっくりきました。

・

– 豚革という素材を見つけて、作品に使い始めたのはいつごろからですか。

・

思いついたのは学部2年の頃です。学校から紹介された訳ではなく、多分何かを調べていた時、偶然見つけました。初めて作品に使ったのは学部4年の卒業制作の時です。私は学部生の間に出産して一時休学していました。復学後は精力的に何か新しいことを試したり、作るというよりは、「今の自分ができることは何か」を考えていました。その後、卒業制作を考える時期になり、以前に少し試して、手元に残っていた豚革を手にして、これは活用できるかもしれないと思いました。豚革は面白くて、今触ってもらった時は硬く感じたと思いますが、水に濡らすとふやけて、ブヨブヨになるので、いろいろな形にできるという性質があります。そして、乾くとまた硬くなります。加工しやすい訳ではありませんが、私ならうまく表現に使える素材だと思いました。

・

– 今回の修了出品も豚革を使った作品が中心になるのですか。

・

半々でしょうか。これまで制作した絵画と豚革を使った作品に加えて、ジュエリーの技法を使った作品や写真作品の展示、そして私のiPhoneのストレージにある動画を編集した映像作品の上映を考えています。

・

・

まず、ジュエリーの工法を使った作品の途中経過をお見せします。これは1枚の写真から小さな円をたくさんくり抜いて、ロケットペンダントにはめ込んだものです。ティグ溶接というジュエリーを台座に取り付ける技法を使って、繋げてみました。これらをさらに長く繋げていって形を作ろうと思っています。元の写真は記憶が薄れてきていますが、iPhoneのストレージに残っていた旅行中のものです。

・

・

他にも、自分が食べ終わった皿の写真作品も準備しています。食べ終わった後の皿が視覚的にすごくきれいに見えることが多くて、数年前から撮ってきました。私は記憶みたいなものをテーマにしていますが、生々しい記憶というよりは、もう薄れてしまった後の記憶みたいなものに惹かれます。私には食べた後のお皿はきれいに美しく見えていますが、既に失われた後の姿に何か見出せるものがあるのがいいなと思ったりします。

・

– 目が見えない人にも楽しめるポイントがもしあれば教えてください。

・

今回、匂いを使った作品も取り入れたいと思っています。

・

匂いを使った作品の素材の香りを立たせている大松さん

・

渡された乳鉢の中の香りをかぐ山本さん「この香りは?」

・

これはミルラという天然の樹脂香で、昔からお香として使われてきました。サクランボ大の塊で、ブロック状の炭を砕いて一緒に焚くのが本来の使い方らしいのですが、今回は砕いてみました。匂いや音のような立ち上るものがある作品を出品するのもいいなと思っています。匂いに関しては、実験してみたいと思っている作品があって、今まで豚革でやっていたように、膠(にかわ)とミルラを混ぜて、花をコーティングしてみたいです。多分透明な膜のようになると思います。ミルラは東方の三賢者がキリスト誕生祝いの一つにしました。また、エジプトではミイラの防腐剤としても使われていたそうで、ミイラの語源ともいわれています。象徴的な面と実用的な面を併せ持つところが面白く、作品に展開していけたらと思っています。卒展でそれを出品する可能性があるかもしれません。間に合えばですが…(笑)。匂いというのは一番早く忘れる感覚といわれていますが、再び嗅いだ時に一番早く記憶を呼び覚ますきっかけになると思います。記憶が匂いと結びついていると以前聞いたことがあり、匂いという感覚は儚いけれど力強いものでもあると思っています。

・

– 修了制作で苦労した点やエピソードはありますか。

・

子供がいることもあって、制作に使える時間が減り、頭の切り替えがうまくいかないところが、苦労した点でした。修士課程での制作中のエピソードといえば、たびたび研究室で研修旅行に行ったことでしょうか。その土地その土地には記憶があるし、そこに溜まっている埃というか、生活の痕跡みたいな、ちょっと訪れたぐらいでは見えないものもたくさんあるのだろうなと旅行しながら想像していました。頭の切り替えが難しかったと先ほどお話しましたが、そんな小さい旅行をすることで、自分のペースを取り戻すことができたと思います。

・

もう一つ、卒展の作品構成のヒントをもらったエピソードがあります。修士2年になって、教授のプロジェクトで制作室内にホワイトキューブという四角い展示スペースができました。年度後期になってその教授から、この場所で学生が交代で個展を開こうという提案があり、私が最初に一週間後から作品を展示するように依頼され、急いで準備して、何人かを招きました。それまで自分の作品で個展をしたことがなく、自分の作品を一つの場所でまとまって見るという経験がありませんでした。展示してみて、制作の大きな気づきになりました。卒展へ向けても、あえて大作に挑まず、小さい作品をたくさん制作することで表現できると思えたのは、この経験がステップになったと思います。

・

– 美術系の大学に進もうと思ったきっかけは何でしょう。

・

高校が美術系だったこともあって、美大受験予備校にも通っていたのですが、現役の受験では落ちてしまいました。高校を卒業してすぐは、そこまで美大に行きたいという強いモチベーションがあったわけではなく、しばらく迷いの中にいて、派遣の仕事をしながら生活する時期もありました。その後、改めて美大に通っている友人に会って話をしたら、美大では長い付き合いの友達ができる場所だと思いましたし、興味の点で言えば、写真を撮ったり文章を書いたりするのがすごく好きだったこともあり、美大を再受験することを決めました。

・

– 藝大の絵画科油画専攻を選んだ理由は?

・

絵を描くこと以外、できる気がしなかったからでしょうか。入学する前は、未来の自分が作る作品をできるだけ楽しみにしたい、今は予想もしてないようなものを作ってみたいという気持ちがありました。そして、自由度が高いのは油画専攻だと思ったので、選びました。私はブランクがあったこともあって、まっすぐ絵を描くということより、他の要素を取り入れたり、他の媒体に挑戦したりすることに興味がありました。

・

・

– もともと美術はお好きだったのですか。

・

小さい頃から絵を描くことが好きで、小学校の休み時間は絵を描くとか図書室で過ごすような子どもでした。あと、祖父の家に紙がたくさんありまして、私が落書きをしているのを見るたびに、祖父がそれをいつも壁に飾ってくれていました。今考えるとそういう経験も大きかったのかもしれません。中学までは普通の公立です。中学の時は不登校だったので、普通科に進むよりは何か別なことをした方がいいだろうと、美術系の高校への進路を考えました。

・

– 藝大受験や学生生活の思い出は何でしょう。

・

最初に受験した時は緊張しましたし、こうでなければという気持ちも強く、力を抜くのが難しかったです。合格したのは3回目に受験した時だったと思います。記憶が薄れていて、しかも曖昧な年が1年あって、3回目か4回目かよく分からないのです(笑)。学部時代は上野キャンパスで過ごしました。学部1年の時は藝祭で模擬店係をやったことが思い出に残っています。確かタピオカ屋さんをやりました。油画科は、学部の間は全員が上野で過ごすのですが、大学院進学で上野の研究室と取手の研究室に分かれます。私は取手の研究室に配属になりました。今から考えるとそれが結果的にすごく良かったです。アトリエの居心地がとてもいい。制作しない時でも、学生同士で話したり、本を読んだり。取手はすごくゆっくりした場所です。散歩するなど、これだけ穏やかにいられる場所は、私のこれまでの中では割と珍しかったので、貴重な時間でした。

・

– 今は制作の時間が長いと思いますが、気分転換にはどんなことをされていますか。

・

散歩でしょうか。制作中にちょっと疲れたなと思うと、構内の下の方に行ったり、制作室内のソファーに座っておしゃべりしたりなど、うろうろしています。その際に何かひらめいたり、作品のヒントを得たりすることはないですね。作品制作に繋がらないところがかえって息抜きになっているかなと思います。

・

・

– 修了後の展望を教えてください。

・

本当に迷っていて、これがしたいなど、しっかり決まっているわけではありません。働きつつ、アート活動は続けていきたい。作品のサイズや規模が小さくなっても制作を継続するのが大事かなと思っています。どこかに作品を出品することも、これから考えていきたいです。

・

– 最後に、卒展へ来館される方々に伝えたいことや、こう感じてほしいと思うことがありましたら、教えてください。

・

誰の中にも、もう忘れて思い出すこともできない記憶みたいなものがあると思います。自己の中ですら辺境化されている記憶…。記憶に限らず、そんな部分があって、その存在を感じてもらえたらいいなと思っています。

・

・

取材:長谷山恵子、山本祐介(ガイドペルパー同行)、岡浩一郎

執筆:岡浩一郎

写真:大東美穂(とびらプロジェクト コーディネータ)

・

仕事は、小学1年生の児童支援と新任の先生のクラスで時々担任もしています。趣味は地元のスケッチ会で水彩画を外で描いています。猫二匹を飼っていて、餌の好みを研究中。(長谷山恵子)

・

2022年に全盲となった理学療法士。現在は、自転車旅や表現活動を通じ、善意による制約や無関心が生む社会の壁を打ち破るべく活動しています。とびラーとして、視覚に頼らない独自の感性を大切にしています。(山本祐介)

・

宮城で27年間、日本酒蔵元で働いて、親のいる東京に戻りました。現在は小学校で、3~4年生に英語を教えています。東京に来てから習い始めた津軽三味線は「乱れ弾き」を夢見て、練習に励んでいます。(岡浩一郎)

2026.01.24

年末も近づく12月下旬、私たちは東京藝術大学(以下、藝大)取手キャンパスの教育棟を訪れました。大学構内で飼育されている散歩中のヤギと出会うなど、上野キャンパスとは異なる取手キャンパスの雰囲気を楽しみながらアトリエのドアを開けると、篠崎遥香さんがあたたかく迎えてくれました。アトリエに入ってまず目に飛び込んできたのは、壁に掛けられた大きな絵と、床に置かれた同じサイズの下絵。その迫力に圧倒され、ご挨拶もそこそこに、思わず絵に引き寄せられてしまいました。

「触っても大丈夫ですよ」とのことで、特別に手で触れながら、さっそく作品についてのお話に。和紙を使ったコラージュの技法や、「一度描いたら直せないから、緊張しながら進めています」と、制作時の心持ちも教えてくださいました。

少し落ち着いたところで、改めてお互いに自己紹介を交わし、椅子に腰かけて本格的にお話を伺うことにしました。

・

・

– 大学院に入学するまでの経緯をお聞かせください。

・

私は、一度別の大学で日本画を専攻した後、社会人入学で藝大に入りました。普段は高校の講師をしています。元々、アートスクールを開きたいという夢があり、いずれは自分のスクールをメインに活動したいと考えています。その一環で数年前はカルチャースクールや絵画教室で修行していました。コロナ禍で教室の継続が難しくなり、生活スタイルや描きたいものに大きな変化がありました。その中で美術教育を本格的に学び、制作も教育も両方を極めたいという思いが強くなって、美術教育研究室(以下、美教)への入学を決めました。

・

1 修了制作について

・

今後、このような青系の色がついていくそうです

・

– これが修了制作ですね。

・

2年くらいで心境の変化がありました。元々コロナ禍の誰もいない情景に人が空を舞っている作品を描いていて、2023年にコロナが落ち着いてきてから構成を変えたりしています。今最も追及しているのは、浮遊することとは何かを人物像を用いて表現することです。突き詰めて描いていきたいと思っています。

・

– 「浮遊」している状態は、どういうメッセージが込められているんですか?

・

これまで「絵でしか表現できないこと」をやりたいと思ってきました。浮いている状態を違和感なく表現できるのは、絵画の醍醐味だと思います。「飛ぶ」のは昔から多くの人が興味を持つことなので、見た感じ方は人それぞれ、いろんな感情が想起されるような浮いている状態を作りたいと、最近は思っています。

・

二人の人物を重ねるような配置で「浮遊」を表現したいと思ったのは、自分自身の実体験がきっかけです。実際に人間が空を飛ぶことはできませんが、ジャンプやトランポリン、飛び込み、泳ぐといった浮遊に近い身体の動きを通して、私はいつも開放感や心地よさといった浮遊が持つイメージとは裏腹に、怖さや体に力が入るような感覚も抱いてきました。そんな相反する気持ちを、異なるニュアンスを持つ二人の表情に込めることで、鑑賞する人にも「浮遊」という感覚に少しでも近づいてもらえたらと思っています。わざとダブらせて物理法則を無視したり、服の形もあちらこちらになびかせたりするのは、「浮いている」と人の目をうまく錯覚させることができないかと考えて、二人の人物を重ねる配置にしてみました。

・

制作で参考にしている服も見せていただきました

制作に使うケーキナイフとヤスリ

・

– 制作の過程で、楽しかったことや大変だったことは?

・

2025年6月頃にサイズ感と方向性が決まり、人生最大の作品になりました。大きいということで一人ではできないことも多く、研究室の仲間の協力には本当に助けられました。美教は論文の提出もあり制作との両立はとても難しく、仕事もしているので日々葛藤しながら駆け抜けて行く感じでした。最近はアクリル絵具を主軸に制作することも多かったのですが、そんな中でも日本画の伝統的な技法を取り入れて制作できて、今までの学びに立ち返ることができました。

・

2 これまでについて

・

– 教えるということが、元から好きだったのですか?

・

結果として適性があった、という方が近いです。たまたま人生初のアルバイトが塾講師で、続けていく中で教えるスキルが積み上がっていきました。私は喋ることが好きで、言葉にするのが得意だったので、できるかもしれない、と思うようになりました。

指導をしている中で、子どもたちが何かを理解したときにニコッと笑みを浮かべた姿を見て、教えたことでその人の人生にプラスになったと実感でき、私の喜びになりました。

・

– 小さいころから、アートは身近にありましたか?

・

全く身近ではありませんでした。お絵描きは好きでしたが、小・中学校で、特別な教育は受けていませんでした。

・

– いつ頃から美術の道に進もうと思ったんですか?

・

小学5年生のときの担任の先生がきっかけです。40代の体育の先生で、ご自身の今後のことを考えて、夏休みの間に大学で美術の教員免許を取得したという話を朝の会でして、実技の授業のデッサンを見せてくれました。私はそこで初めて大学というものがあること、そして美術が学問になるということを知りました。それまで図工の時間はレクリエーションのように考えていたので、ただ楽しいだけではない美術の世界に興味を持ち、進路として意識しました。そのあと少し時間が空いて、高校で美大受験予備校に通い始めました。美大を目指す他の人に比べたら本格的な実技対策は遅い方だったと思います。

・

– 将来描くことが生活につながっていくとは想像していましたか?

・

始めは大学で美術を学ぶことってなんだろうと考えるところまでで、その先はあまり意識していませんでした。

絵画教室の先生になるという夢は、大学3年生のころには思っていたのですが、人生の目標としてもう少し先のことと捉えていました。中高を過ごした地元に絵画教室がなく、地域にそういう場所があった方が良いと思っていました。

・

– どうしてそう思ったのでしょうか?

・

父が社会科の教師で、教える環境には自然と馴染んでいたからだと思います。気が付いたら人に何かものを教える自分という像が表れていました。振り返ると、人生の決断には出会った人や環境の影響が大きく、教育の力は侮れないと実感しています。

・

丁寧にご説明くださる篠崎さん

・

3 美術教育研究室での学びについて

・

– 美術教育とはどんな研究室ですか?

・

「教育」の名の付く研究室なので学校の先生を養成する場所と思われがちですが、必ずしもそういうわけではないです。美教では、作品制作の他に理論研究として論文を書くのですが、そこで自分の研究を丁寧に言葉にしていきます。言語化はとても大切なプロセスで、美術を学ぶ意義を深く掘り下げることができます。

修了後の進路は結構バラバラです。学校の先生になる人も、学校ではない教育活動をする人も、作家で頑張る人も、学芸員になる人もいます。なんらかの形で言葉にすることを強みに活かした進路にいく人が多いですが、必ずしも学校の先生ではありません。そこが教育学部系の美術教育とは異なる、藝大ならではのところです。

・

– 美教の2年間を振り返って心に残っていることは?

・

古美術研究旅行がとても楽しかったです。古美術研究旅行は他の科では単位として設置されていますが、実は美教にはこの制度が無く、私の代の学生の強い要望で美教内でも希望者による催行という形で実現しました。美教には学生の「学びたい」気持ちを尊重してくれる空気があると思います。美教では学生の制作分野はバラバラなので、日本画、彫刻など専門の異なる学生と一緒に古美研行くのですが、日本画専攻の学生は仏像の塗装や絵付けについて、彫刻専攻の学生は木彫の作り方など、互いに知識を共有できるので学びも多く、貴重な体験となりました。

・

この経験は私の制作にも活かされていて、「浮遊」を表現する際は、平等院鳳凰堂の雲中供養菩薩像を参考にしています。物理法則として正しい形と、人が見て心地よい浮遊表現になるかどうかというのは全く別だと気がつきました。これまでは物理法則に囚われていたところがありましたが、最近は解放されてきたと思います。

・

図録に掲載されていた平等院鳳凰堂の雲中供養菩薩像

・

また、一度社会人を経験してから藝大に入学したのですが、最初に他の大学で学んだ時は、なぜ勉強するのかが本当はよくわかっていませんでした。どこかで「みんなが大学に行っているから私も進学する」という気持ちがあったのだと思います。今回はただ自分が勉強したくて藝大に入学したというところが大きいので、主体的に学ぶことができています。普段教員をやっているので、先生がどういう意図で話しているか、学生に何を求めているのかが以前よりはわかるようになり、指導内容がより理解できていることを実感しています。

この2年で、学びたいと思ったときにいつでも学べる生涯学習の喜びを、身をもって実感しています。

・

4 おわりに

・

– アートスクールを開きたいという夢があるとのことでしたが。

・

私は生涯学習に関心があり、学校教育や美術教育の機関と連携・協働しながら、地域に開かれた教室をつくりたいと考えています。

様々な学びが展開できるすごいスクールでありながら、出で立ちは素朴で、「街の絵画教室」のような、老若男女さまざまな人が集まる場をイメージしています。私は絵画を専門に教えたいと思っていますが、他の分野の人たちとつながりながら、幅広い学びを提供できたら嬉しいですね。美教で、横のつながりが広がったことも大きな収穫でした。関わる人たちと協調しながら、私自身も活動を通して成長していけるような、「一緒に楽しく勉強しよう」というスクールにできたらいいなと考えています。

・

(※ちなみに…制作と同時に提出されたという修士論文もみせていただきました。論文名は「高等教育の美術教育における学外連携の現状ーー学外教員と学外教育者の両者調査から見える課題の考察」。理論と制作のいずれからも、夢に向かって進まれている姿が印象的でした!)

・

– これからの展望を教えてください。

・

自分のスクールに向けての準備を、本格的に行っていきたいです。まずは自宅での子ども教室からスクールの一歩を踏み出していこうと思っています。もっと「楽しい」にフォーカスした活動ができれば良いなと思います。

・

– 藝大を目指す方へのメッセージをお願いします。

・

藝大にはいろんな側面があり、美教のようなアート×教育の研究室もあります。藝大の学びは想像より広い、ということを伝えたいです。

藝大を目指す人には、何が自分の学びとしてフィットするかは実際にやってみないとわからないので、「色々やってみよう」と伝えたいです。何か自分が最も輝くものが見つかるかもしれない。それが今現在の自分が好きでやっていることと一致しているかはわからないから、広い視点を持ってやってみることも大切です。何かハマるものがあって、藝大へ足を踏み入れることになるかもしれない。それがもしかしたら10年後、20年後、30年後かもしれない。学びはいつまでもあるということを伝えたいです。

ここまでさまざまな経験をして、私は本当に美術や教育の勉強がしたかった、勉強が好きだったんだ、という感覚がやっと出てきました。これからも楽しく長い目で学んでいって、理想の「先んずる人」になっていけたらいいなと思います。

・

– 私たちも篠崎さんのスクールに通いたいと思いました。ありがとうございました!

・

ありがとうございました

最後にみんなで「浮遊」体験!

・

14期の高阪妙子です。とびらプロジェクトでは、主に鑑賞にかかわるプログラムに参加しています。

・

13期の西田明子です。今回で2回目となる藝大生インタビュー。様々なプログラムに参加することでたくさんの出会いや気づきがありました。

・

14期の坂本悠美子です。普段は出版社で編集をしており、今後は美術分野の書籍編集にも携わっていく予定です。とびらプロジェクトでは鑑賞講座をとっています。

2026.01.23

東京藝術大学(以下、藝大)の建築科は1学年たったの15人だそうです。インタビューさせていただいたのはその建築科に所属する学部4年生の岡崎万実子さん。案内された総合工芸棟4階の製図室には、ゆるく仕切られたスペースで各自が研究や制作をする建築科独特の空間が広がります。お話を伺ったのは、まさに追い込み中の12月。卒業制作はなんと、施主さんがいる本物の建築物でした。

・

建築科4年岡崎万実子さん

ドローイングの貼られた壁の前の建物模型に目が留まります

・

岡崎さんのスペースには、建築素材や模型、図面がおかれ、右手の壁一面には何枚ものドローイングが貼られています。

・

– こちらが卒業制作ですか?

・

はい、卒業制作の背景からお話しします。藝大音楽科の友人のご両親が、住宅とゲストハウス(宿泊施設)を建てるという計画がありまして、その友人に声をかけてもらって、学部3年生の頃から設計に関わらせていただいています。その場所が、瀬戸内しまなみ海道が通る「大島」です。目の前には海が広がり、裏手には山がある敷地です。島の中でも住宅が集まった場所からは少し離れていて、波の音だけが聞こえるような静かな場所です。

・

卒業制作が建つのは瀬戸内海の大島

・

実際に現地では施工が始まっていてこの写真は棟上式の様子です。今の設計段階としては、建具の取っ手やフックなど、小さいものの選定と、ディテールの設計をしています。

・

施工場所の写真と棟上げ式の様子

・

– 3年生からメインの設計者として関わっていらっしゃるなんて素晴らしいですね!

・

工務店さんと相談しながら進めています。全体は、住宅とゲストハウスが連なる構成で、まず住宅があり、その「はなれ」としてお父さんの書斎と倉庫が配置されています。その奥にゲストハウスが続き、ゲストハウスは中庭に面しています。住宅とゲストハウスの空間は分けられていますが、一部で動線が重なり合っています。設計する上では、ドローイングを描くようにしています。

・

壁一面にドローイング。一旦抽象化して考えるのに欠かせないとか

・

– 壁一面が全部そのドローイングなんですね。模型を作るより先に絵を描くのですか?

・

そうです。正確には、模型を作りながらドローイングを描き、また模型を更新する、という往復をしています。

例えば、室外機の配置を考えたときも、ドローイングがきっかけになりました。これは、ドアの並びと室外機の関係を考えたドローイングです。ドアと同じような形で開口を設け、そこを室外機の置き場にしてみました。室外機を壁面から突き出さずに納めようとすると、壁に窪みが必要になります。その窪みは、室内側から見ると出っ張りとして現れますが、そこをスーツケースを置くための棚として利用できると考えました。すると、それまでキッチンが想定されていた位置と、クローゼットの配置が入れ替わることになります。

見え方やものの関係を起点に、そこから新しい形や機能に波及していく。そうした連鎖を意識しながら設計しています。

・

左はドアと室外機の配置を考えたドローイング、右は内側にできた窪みの断面図

・

– 見た目からの発想が機能に転換されていますね。では、こちらは何ですか?

・

天井のドローイング

白抜きの楕円がダウンライト、黒い楕円が火災報知器

・

寝室のベッドから天井を見上げた図です。ダウンライトが天井に3つ必要で、さらに火災報知器をどこかに置かなければなりません。ダウンライトと火災報知器の実物を並べてみると、似たような形と大きさをしているなと。

・

ダウンライトと火災報知器

・

普通は火災報知器は付属物として扱われますが、それを一旦ドローイングに置き換えて抽象化してみることによって、同じ形としてフラットに設計に取り込めるのではないかと考えました。同じようなものとして配列しているけれど1つだけ火災報知器になっているという訳です。

部分的にドローイングを描いて、その度に決定を下していきますが、全体を見ると部分同士はリンクしているというか、韻を踏んでいるというか。

・

– リンクして韻を踏む・・・形や間隔のリズムがということですね。

・

そうですね。例えば壁の高さとネジのピッチなど一見バラバラのものが関係づけられて、寸法が決められています。

そして、こちらのドローイングも・・・住宅側のトイレ前の壁のポケットに置かれた一輪挿しの花と、奥の窓越しに広がるお庭の風景とが、ちょうど同じ高さで並び、同じ額縁の中に切り取られたように重なって見えています。

・

壁のポケットの一輪挿しと奥の窓

・

ドローイングにすると、大きさとか距離感が抽象化されるので、大きい・小さい、遠い・近いみたいなことを同一平面で考えるきっかけになります。このようにすごく具体的な部分と、抽象的なイメージとを擦り合わせるように進めています。

建築の設計というのは、一般的に大きい外形から決まって、それから構造が決まって、壁、天井、巾木、家具、というふうに、ヒエラルキーがあると思うんです。一旦はディテールまで設計していきますが、引き戻ってスケールを横断的に考えていくように意識しています。

・

– 施主さんとお話しして最初に作り上げたコンセプトやイメージなどはどんなものだったのですか?

・

授業での設計と大きく違うと感じているところが、自分だけの設計ではなくて、施主さんの要望であったり、工務店さんの施工性の有無だったり、社会的な制度などが複雑に絡み合った中で設計されるというところです。最初にコンセプトは立ててはいたのですが、どんどん形が自分の手から離れていくというか。ですから、個々の要素を統合的に制御するのではなく、ものの関係を部分的に結びつけながら、全体が何となく見えてくるような設計を目指しています。

・

例えば、全体プランとしては、もともとゲストハウスと住宅は別々の棟で考えていたのですが、建築申請をする段階で1棟に変更する必要が出てきました。それを受けて、この住宅とゲストハウスをつなぐ外壁が、住宅側から連続してそのままゲストハウスの内壁として現れてくるようにしました。制度によって定住する夫婦とゲストとの関係が作られていった訳です。このように、検討中の様々なフェーズで出てくる新たな条件に従って形が変形していくような設計をしています。

・

手前が住宅、奥がゲストハウス、間の直線部分が書斎兼倉庫

ゲストハウスの中心には廊下が斜めに走っている

・

– いろいろな変更は施主さんも予測できないのですね。そもそも施主さんがいちばん大切にされた設計上のポイントはありますか?

・

ゲストハウスについては、海が見えること、そして、お庭でバーベキューができるスペースがほしいということでした。そこで、ゲストハウスには大きな土間を設けています。キャリーケースを持ったまま土足で入り、クローゼットで荷物を置いて、そのまま中庭に出られる動線を想定しています。釣ってきた魚を土足のままキッチンで調理できるなど、靴を脱ぐ・脱がないといった行為の切り替えも、意識しています。

・

– こだわった素材、特徴的な素材はありますか。

・

外装は「焼杉」にしています。焼杉は塩害に強いので海の近いこの地域でよく使われてきました。その焼杉を、外壁だけでなく内側の廊下にも連続して用いています。特徴的な焼杉の外壁に沿って外部を歩いていくと、そのまま内側の廊下へとつながり、さらに進むと再び外壁として現れます。表裏が次々と反転していくような感じです。

・

焼杉の外壁が模型にも表現されている

焼杉の外壁材。仕上げで異なる表情が出る

・

こちらはその焼杉のマテリアルのスタディ(素材の検討)です。焼いたままではマットな黒ですが、その上にオイル塗装をして、さらに強く表面を布でこすってみると、凸になった木目だけが浮き上がり、奥行きや立体感が出るようになりました。このように異なる仕上げ面をどこかで採用していこうと思っています。

・

– 岡崎さんご自身についても伺いたいのですが、なぜ建築に興味を持たれたのですか?

・

建築をやりたいと思ったのは物心ついた時からです。3歳くらいのことなのでよく覚えていないのですが、ものを作ったり絵を描いたりすることが好きで「建築家」という職業があると教えてもらったときに、これだ!って思ったのを覚えています。

・

– 3歳から!家を作りたいと思うきっかけがあったのですか?

・

家で部屋を移動するとなると、人は壁に沿って歩くことになりますよね。さらに、その壁の素材によって、過ごし方や人との関係性までも規定されることがある、そんな建築の力みたいなものに惹かれたんです。

建築は、作るものの中でも人に与える影響がすごく大きいものだと思っています。そういうものに携わりたいというのがいちばん大きいです。

・

・

– その時思っていた建築家のイメージは今も同じですか?

・

いいえ、大学に入ってすごく解像度が上がりました。それこそ今、実際の建築物の設計に初めて携わることでイメージは大きく更新されています。設備や制度的なことは、大学の課題だけでは考えることがない領域だったので、そういうものをむしろ肯定的に受け取りながら設計しています。

・

– 藝大の建築科を選んだ理由は?

・

意匠設計に興味があり、藝大にはそうした設計について議論し合える仲間がたくさんいると思ったので選びました。藝大に入ったことで、建築の表現にも興味を持つようになりました。今回は実際に建つ建築を設計していますが、実施されないものであっても、建築を通して考えを示すこと自体に意味があるのではないかと思っています。建築は建物そのものだけでなく、そこに至るプロセスや考え方にもあるという面白さに、大学で気づきました。

・

– 建築は幅広いようですが、特に興味があって今後取り組んでみたいことはありますか?

・

大学の課題では、一人で考えながら設計を進める時間が多かったのですが、実際の設計では、施主さんや工務店の方など、さまざまな人と対話しながら形が決まっていくことに面白さを感じています。そうした人との関係の中で建築が立ち上がっていくプロセスにも、関心があります。

・

– 卒業・修了作品展はどんな展示になりますか?

・

ここにある全部です。ドローイングと図面を並べておいて、ドローイングでは、切り取ったものの関係をどう見せたいのかを示し、図面ではそう見せるために実際にどのように設計しているのかを表現していきます。あとはその図面に至るまでの過程を文章で補ったり、採用されなかった図面を置いてみたり、そういうプロセス全体を作品として展示します。

・

– 今回の設計に携わることで、見直したこと、感心したことはありますか?

・

たくさんあります。例えば、コンセントカバーひとつでも、素材や質感の違いによって空間の印象が大きく変わることに改めて気づきました。造作家具を考える際も、ビスをどこに、どの間隔で留めるかによって見え方が変わってきます。そうした細部の選択が積み重なることで空間がつくられていくのだと実感し、これまで意識していなかったものが、少しずつ見えるようになってきました。

・

・

– 建築に関する考え方に変化はありますか?

・

建築は、ひとつの論理で説明できるものとして、わかりやすさを求められる部分がありますが、もう少し建築は複雑なものなのではないかと思い始めています。模型をそのまま肥大化させたような作り方ではなくて、もう少し包括的に全体を説明する・・・何というか「つぶさな目線」を持って建築を見るようなことではないかと。この制作に関わったことで、実際にものがどう成り立っているのかについて解像度がものすごく上がりました。今までは、建築の形態や機能性といった全体性に関心を持っていたのですが、最近は、材料やもの同士の接続といった細かな部分から建築を考えていくことの可能性を感じています。

・

・

– 学部4年を卒業された後はどちらに?

・

東京藝術大学の大学院に進学を予定しています。

・

– どんな建築家に将来なりたいですか?

・

常にまだ自分が扱ったことのない建築に関わっていたいですね。公共建築とか、住宅とか、家具スケールのものまで、いろんなスケールのものを手がける建築家になりたいです。

・・

– 岡崎さんのこれからがとても楽しみです。今日はありがとうございました。

・

・

取材・執筆:12期斎藤朱織、14期清水愉美、14期岡本洸彰

撮影:神道朝子

2026.01.23

美術学部工芸科素材造形で木工芸を専攻するタオリグ・サリナさんが、茨城県取手にある取手校地で温かく迎え入れてくれました。美術学部専門教育棟2階の木工芸研究室は、鉄の重たいドアを開けると削りたての木の匂いと静かな作業場の空気が混ざり合い、時間の流れが少しゆっくりになるような感覚がありました。

・

・

その一番奥に、彼女の修了制作である大きな木の構造体が立ち上がっていました。天井近くまで伸びる柱、組み合わされた桁(けた)*。まだ仕上げの途中であるはずなのに、すでに「庵(いおり)」としての気配をまとっていました。近寄ると、木材の節や色味の違い、そのひとつひとつの木材が呼吸しているようで、白いすべらかな木肌に思わず手を伸ばしたくなる存在感があります。

・

*桁(けた):建物の柱の上に棟の方向に渡して、ささえとする材木。

・

インタビュアーの背後にあるのがタオリグ・サリナさんの作品

・

<修了制作展に向けて制作中の作品について>

・

– 部屋に入った時に、小さな家のようなものが目に飛び込んできて驚きました。

・

高さが3.1メートルほど、横幅は桁から桁の間で約3.3メートルくらいあります。これは庵のようなもので、一つの場所に固定せず、移動することで風景や人々との関係を更新していく、というコンセプトの作品です。楔(くさび)を外せば解体して運ぶことができます。

・

この柱と床の交差する部分に刺さっている大きな釘のようなものが楔

・

「自分で作る」というこだわりを強く持っていて、屋根以外は全部自分で組み立てました。基本的に日本の伝統的な建築の技術・技法を使っていますが、私の専攻(木工芸)では教わらないので、独学です。私は建築や大工の技術を知らないけれど、「庵」を作りたいと思ったので、図書館で本を読んだりしながら一から勉強をしました。今回は木の仕口(しくち)*や継ぎ手の作りといった技法にも挑戦しています。木と木をはめてみて合わなかったら少し削って、もう一度はめてまたやり直して、と微調整を繰り返しています。

・

*仕口(しくち):木材の接合方法の1つ。2つ以上の木材を交差するように組み合わせる接合。

・

作品の横にはさまざまな種類の鉋(かんな)やのこぎりが並ぶ

・

– こんなにたくさんの道具を使うのですね。

・

この部分を作るためにはこの道具が必要と、だんだん増えていきました。木工芸専攻に入ると全員が作る「罫書き(けがき)」は今回初めて実践で使いました。ほかにも自作の道具があります。その中で気に入っているものは鉋の刃を支える木の台です。

・

自作の罫書き。墨を入れてまっすぐ木材に線を引く道具

・

電動の工具もありますが、手の作業よりスピードがかなり速いので、怖くて使っていません。ほかにも木材の繊維を壊すのがすごく嫌なので、釘や接着剤は一切使いません。

木材は生きていたものなので、一本一本の癖を見て「木の心」を読みながら作業しています。「この木目はこっちを見せたいのかな?」など、その木が持っている力をそのまま活かしたいと思っています。今回ヒノキを選んだのは、日本の建築によく使われているということと、白い色に惹かれたからです。

・

– この作品はどんなふうになる予定ですか?

・

現時点でまだ制作中ですが、奥の壁に窓を取り付けたいと思っています。右手と左手で輪っかを作った形の窓です。(といってタオリグ・サリナさんは両手で〇を作ってくれました)

・

右手と左手でつくった輪っか。この形の窓を「庵」につくるそう

・

建築の基礎的な構造の中に、人間の身体から生み出した窓枠を付けたくて。自分の両手で作った窓の形がいいと思いました。窓の大きさは肩幅くらいです。既存の丸い窓ではそこから見える世界が「切り取られた世界」になるけれど、人間の身体から生み出した窓ならば「自分の手が作る世界」に。

そこから見える世界がどんなものかをみんなにも眺めてもらいたいです。

・

自分の手が作る世界の窓

・

– この作品はどのような場所に展示するのですか?

・

大学附属図書館B棟1階のラーニングコモンズです。普段は自習したりイベントをするスペースで、コンクリート打ちっぱなしの天井が高い空間です。「庵」は場所を変えて変化していく作品です。今回は「庵」の窓からコンクリートの壁が見えますが、展示する場所が変われば光が入ったり、林がみえたり、その時々で違う風景を見ることができるところもこの作品の面白さだと思っています。

・

– 移動する作品を作った理由はなんですか?

・

作品を一つの場所に固定せず移動させることで、さまざまな人々と交流したり、文化と出会うことができます。そこからインスピレーションをもらい、アイデアが生まれるのが楽しみです。例えば「庵」に障子をはめてそこに穴をあけたりとか(笑)いろいろな可能性が出てくると思います。

・

・

<アイデンティティと作品>

・

タオリグ・サリナさんは中国・内モンゴルの出身。遊牧民の文化が自分の根底にあることに、日本にきてから気づいたそうです。

2025年の瀬戸内国際芸術祭では、香川県の粟島に4ヶ月間滞在し、島の人々と島の竹を材料にして制作した110羽のカモメとゲル*と船の作品《航海する記憶の船 -ノマドギャラリーin粟島-》を展示しました。それは、今回の修了制作へとつながる作品でした。

・

*ゲル:モンゴル高原の遊牧民が使う、円形で移動可能な伝統的な住居のこと。

・

《航海する記憶の船 -ノマドギャラリーin粟島-》(2025年)

・

– どのようにして今回の庵へ至ったのですか?

・

共通点は移動式ということで、そこにはこだわりがあります。私がモンゴル民族なので、遊牧民の生活を意識しています。私はそういう生活はしていませんが、遊牧民の自然を壊すことなく共生して、移動しながら生活しているところ、持っているものを最小限にして軽便さを大事にしているところなどに憧れがあります。道具も大切にして、一生のものとして使い続ける姿勢もですね。

・

遊牧民の文化に携わりたいと思いゲルを作りました。ゲルも庵も現地の素材を使って組み立てるもので、そこにいる人が周りの風景や空気とも近い空間ということが似ています。

ゲルは窓がなく、空間が外と区切られています。足元の幕を上げて風を通したり、天幕を引いて光を通します。しかし、庵は障子などで光が自然に入ってきますし、縁側を通して外とつながっています。

・

また、モンゴルは乾燥していて湿気が少ないため、床を地面から離す必要がなく、何か敷くだけで生活ができます。日本は湿気が多いので床の下にスペースを作りました。高さがあるので縁側のように座ってもらいたいです。

・

・

– 瀬戸内国際芸術祭の制作について少しお話を聞かせてください。

・

粟島は日本初の船員養成学校があり、今でも島に住むおじいちゃんたちは元船員の方が多いです。なので粟島の船乗りの物語をテーマにすることは最初から決めていたのですが、それをどう表現するかは、現地に滞在して制作する中で生まれました。

当初は木を使う予定でしたが、島にたくさん自生している竹を使用しました。おじいちゃんたちが船で世界中を回っていた話を聞き、船乗りもゲルで暮らすモンゴル民族も移動しながら生活する点がつながっていると思い、それを追体験ができる作品にしようと考えました。

・

竹細工は私にとって初めてで、竹細工が好きなおじいちゃんが、道具を貸してくれたり切るところから教えてくれました。カモメをモチーフにしたのは、90代の元船乗りの方が昔、船に乗っていた時に、なかなか会えない奥さんへの想いをカモメに託した歌を作ったというエピソードに心を動かされたからです。110羽のカモメは地域の方々と一緒に作りました。平均年齢80歳ぐらいの島民のおばあちゃんたちが特に手伝ってくれたのですが、朝は畑があって午後にお手伝いに来てくれて、毎日ちょっとずつやって2ヶ月ぐらいかかりました。

・

地域の方々と一緒に作った110羽のカモメ

・

– 移動式の作品は最初はどんなものでしたか?

・

最初は数年前にパフォーマンスとして始めました。《ノマドギャラリー》と名付け、籠のようなものを作り背負って、居合わせた人に手紙を配るイベントを様々な場所で行ってきました。

きっかけは内モンゴルで、モンゴル語での授業がなくなったことです。《ノマドギャラリー》はその出来事を知ってもらい、文化を守っていきたいという気持ちを込めた手書きの手紙を配り歩くというものでした。

・

– アートを目指すきっかけ、日本へ留学した想いを教えてください。

・

内モンゴルでは、子どもはたくさん勉強をします。私が高校生のときは朝7時から夜10時まで勉強で、部活や文化的な活動もなく、勉強だけをしていればいいという生活でした。趣味も必要ないという風潮でしたが、絵を描くことに自由を感じました。内モンゴルの大学での専攻は油画で、写実的な絵を描いていました。技法などに縛られずに表現したいと思い東京藝術大学 美術学部 先端芸術表現科に入学しました。日本に来てから私にしかできないものを探すようになり、自分の文化的背景やアイデンティティを考えるようになって、そこでゲルが生まれて、移動する作品として庵に行きついたと思います。

・

・

<今後の活動について>

・

– これからの夢、やりたいことはありますか?

・

まだ見ぬ場所へこの庵と行ってみたいです。内陸育ちなので、4ヶ月間の粟島生活はとても刺激的でした。その影響もあり今度は新潟県で開催される「大地の芸術祭」に参加したいです。庵の窓から田んぼをみたり、その田んぼで穫れたお米を使った甘酒を飲んだり、お煎餅を焼いたり。ただ作品を見るだけじゃなく、中に入ってゆっくりして庵を五感で体験してもらいたい。人や場所との出会いで、思いがけないことになっていって欲しいです。

・

・

<インタビューを終えて>

・

修了制作の庵の作品を携えて、これからさまざまな土地の芸術祭に出向いてみたいというタオリグ・サリナさん。作品と人、作品と土地、そして人と土地。その三つが交差する「場」そのものを作品として立ち上げていく…。 木を組み、自らの身体を窓の形で表現し、移動しながら更新されていく庵は、これから出会う風景や人々によって、さらに別の姿へと変わっていくと感じます。静かに佇むこの小さな庵は、彼女自身の旅のように、これからも世界のどこかで新しい物語を受け取り続けるに違いないと思います。

・

・

<インタビュー/構成>

染谷 都(とびラー12期) ラヂオ番組制作ディレクター。藝大の森お世話隊員。旅と森と建築が好き。興味が同じ仲間が集まり活動する「とびラボ」、「上野の森と建築を考えるラボ」では藝大の森&建築ツアーを試行。「とびdeラヂオぶ〜☆」では東京都美術館の来館者インタビュー番組を制作し音声公開。

・

<執筆/構成>

久保田裕美(とびラー13期) オンライン秘書。香道を子どものころからたしなむ。古典文学と文化史が大好き。とびラボでは今年1年間の活動を残す「アーカイブラボ」、美術館を誰でも楽しめる「ガイドを作る」ラボに参加。気が付いたら作るもの、つながるものにばかり参加している。

・

<構成>

河野智恵美(とびラー13期) 「自然×アート×探求」をテーマに昆虫クラフトのワークショップを開催、保育園へ探求学習のプログラム提供や、自然体験・アート体験の提供などを行なう。物作りが好きで、趣味で縄ないをしている。歴史好きで繊細な7歳女子と、多肉植物マニアで好奇心旺盛な9歳男子の子育て中。

2026.01.21

12月初日の晴れた上野・東京藝術大学彫刻棟。天井の高いアトリエから木を彫る音が響き、関楓矢さんが木の香り漂う制作現場で迎えてくれました。

・

・

1.卒業制作について

・

– この作品はどのようなものですか?

・

卒業制作は、男女の立像と獣(けもの)がいて、三体の一部がつながっている木彫を作っており、それぞれのパーツが組み替えられる作品を制作しています。頭、腕、足、胴体、尻尾が組み替えられるので、とても数えきれないほど、沢山の組み合わせがあります。獣の体に人物の頭を組み合わせたり、尻尾の部分に腕が付いていたりしても面白いかなと思います。

・

・

– 組み替え可能な構造はどのようにして着想されたのですか?

・

昨年2024年の冬、唐招提寺の千手観音が修理のためにいくつものパーツに分解されている写真を見る機会があり、構造が露わになっている姿に衝撃を受けました。同時に、もし仮に数本の手の位置が入れ替わっていたり、または欠損していても観る側にはわからないのではないかとも思いました。実際、本来は1000本あったと考えられている手も、現存するのは953本だそうです。像と参拝者あるいは鑑賞者との関係性を考えると、みかけが変わっていても、ある意味成立してしまうのではないかと思い、その感覚を作品に取り入れました。

・

関さんが感銘を受けた分解された千手観音の写真

・

– 何通りにも見せられるということですか?

・

はい。ひとつの彫刻の中に様々な実像のあり方があり、いろいろなパーツを組み替えることで見え方が変わるということを表したいと思いました。また、大学生活の中で、生活環境や内面の変化を抱えながら生活しているのですが、周りから見たらそれは見えない。外から見たら内面とは違う自分が見えているというギャップを表すことも考えにありました。形を変えることで感じることが変わってくる、だけどそれが正しいかは分からない。そういう部分を観せられたら良いなと思っています。

・

– この作品があることで空間に緊張感がありますね。

・

嬉しいです。組み変えるということは形態の変化にとどまらず、そのたびに周囲の空間にも影響します。いわば、多層的な空間表現を目指しているというところです。それは、彫刻表現を通じて並立する世界線を示唆するようなものだとも思っています。その作用のあり方を、常に考えています。

・

– 素材はクスノキなのですね。

・

クスノキは彫刻材としてはオーソドックスな木です。卒業制作にあたり、様々な木を試しましたが、試行錯誤でクスノキに戻ってきました。

・

– 卒業・修了作品展(以下、卒展)では展示期間中にパーツの組み換えなどするのでしょうか?

・

パフォーマンスとして組み替えているさまを見せるという手段や、写真作品を展示することで組み替えができる構造や状況を表すアイデアもあります。パフォーマンスや組み替えについては各所と交渉中です。結果次第では、また違う観せ方を検討します。ある程度彫り終えたら、着彩もしようと思っているので、印象がかなり変わるかもしれません。タイトルもいろいろ案があるのですが、まだ決まっていません。楽しみにしていてください。

・

2. 原点と出会いについて

・

– 彫刻を始めたきっかけは何ですか?

・

美術系の高校に通っていたことがきっかけです。はじめは直感的でしたが、学び進めていく中で次第に没頭していきました。木彫に触れる機会もあり、靴を彫ったのを覚えています。

・

– 素材が木ということで、うっかり必要なところを落としてしまうなど、制作中の苦労はありますか?

・

パーツの結合部位が特に繊細で、破損させてしまったこともあり「やってしまった」という感じにはなりますが、比較的それを前向きに捉えているので、あまりストレスに考えたことはないですね。作品について再考する機会が生まれると思っています。

・

– 制作中の喜びはどんなときに感じますか?

・

像が立ち上がった時の喜びは大きいです。制作が進むにつれて作品に対してどんどん実感が湧いてきます。最初は平面のドローイングだったのが行程が進むごとに、自分のイメージが空間にでき、実態となっていき、そこで初対面というか「こんにちは」と作品と出会うのが一番の喜びです。

・

・

– 今までの制作作品の中にも今回の作品に通じるものがあるのですか?

・

一貫して、虎あるいは獣のようなモチーフを引用して制作をしてきましたが、分解ができるスタイルの作品は学部2年生(2023年)の11月くらいからです。この時はスカジャンに縫われた顔虎(ガントラ)と呼ばれる刺繍に着想を得て、阿吽の構成となっている作品を制作しました。昨年2024年には今回の形式と少し通ずるような、分解できて組み換えできる木彫作品を制作して今に至ります。

・

2024年の分解組み換えできる作品

・

3. 制作の過程について

・

– どのようなものを作品の糧としてインプットされていますか?

・

今、すぐに思い浮かぶものとしては、スマホの待ち受けにしている新宿御苑の木が一本あります。桜が満開の時期に見たのですが、この木は、葉も花もないのにイキイキとしている気がしました。すでに朽ち始めているようにも見える、名前もわからない小柄な木でしたが、とにかくかっこいいなと思い、忘れられない印象を持ちました。

僕はいろんなものからインスピレーションを得て、アイデアがとっちらかってしまうところがあるのです。いろいろなものからあれもいい、これもいいなと思ってしまう。それをいかに集約して作品としてどうみせるかを意識しています。時に、彫刻は多義的な恒久性を併せ持つ側面があるかと思いますが、この分解できる作品は、そのこととの抗いの表現で生まれたとも思っています。

・

スマホの待ち受け画像の新宿御苑の木をみせてもらう

・

– 卒展を意識したのはいつ頃からですか?

・

千手観音の手が展開されている写真を見たのが去年学部3年生の時で、その頃から意識しました。今のプランになったのは今年の3月くらいです。それ以前はこんな姿になるとは思ってもいなかったし、自分の制作技法が木彫になるとも思っていませんでした。木彫以外の制作もやっていましたが、主題を反映する際に何が素材として最適か考えた時に木彫だと徐々に決まっていきました。

頭に浮かんだ瞬間は、これだ!と思いましたが、リサーチを重ねるごとに違うなと思うことも何度もあり、制作が始まってからもプランは変わっていきました。

最初のプランのエスキース(下絵)では男女が居て、獣が居て首輪でつながっている感じでした。身体を隠すようなわからなさを全面に出していましたが、構想が進むごとにビジュアルを変え、首輪をなくし、足元も最初はつながっていませんでしたが、全体が繋がっている方がいいなとなり形は変化していきました。

・

最初のプランでは男女の身体が隠され獣は首輪で繋がっていた(スケッチブック右ページ)

・

構想が進んでからの男女の下絵は足の形があらわになる

・

– 下絵から立体にする過程では、粘土などで模型を作っているのですか?

・

固まらない油粘土で形を探りながらマケット(模型)を作ります。完成サイズを大体想定して縮小率も考えています。この段階はなるべく自分がイメージできる範囲内の手のひらサイズのものを作ります。その後は、乾くとある程度固くなる水粘土で形が変えられないものをスケールを大きくして作ります。

マケットを作っている時に、身体が完全に全部くっついていたプランから気持ちが変わっていって、どんどん分解できる箇所を増やし、全部取り外して組み替えたいと思うようになりました。

・

「ボロボロですが」と言いながら油粘土の模型を見せてくれました

・

– 使うクスノキはもともと大きな丸太だったのですね。

・

そうです。使ったのは大きいもので直径1mほど、長さは2m10cmくらいだったと思います。およそ5本の木から使うパーツごとに切り出しました。男女、獣もすべて交換できるパーツ間ごとに、腕は腕、頭は頭の木から、といった感じで使用する丸太を統一して作り上げています。

・

– 木目も意識して切り出しているのですか?

・

ある程度予測は立てられますが、実際に木目がどう出てくるかは彫ってみないとわかりません。虫喰いや節などもそうです。人物の膝のところにちょうど木の節が出てしまったのですが、それもいいなと思ってそこに獣のしっぽの先を持っていこうと思いました。

・

人物の足に現れた木の節の色の濃い部分と獣のしっぽの先が合うようになっている

・

– 道具のノミがピカピカに研がれていますがどのように手入れをしていますか?

・

大学1年生の時に木彫実習があり、研ぎや道具の手入れを習いましたが、自分のモノになるのはまだまだです。研ぎのタイミングは彫られたノミの跡に現れる木の様子を見て決めています。切れ味が良いとノミ跡もささくれなくきれいに出ます。今は30本くらいのノミや彫刻刀を使っていて、家にあるものを合わせると100本弱持っています。手入れをきちんとすれば一生ものだと思っています。

・

アトリエ内の関さんのノミ

・

4. 将来のことなどについて

・

– どんな子ども時代でしたか?

・

家族がスポーツ一家で僕もバスケットボールをやっていました。その傍らで絵を描くことも好きで漫画やアニメの模写、風景など何でも描いていました。年末年始に親戚で集まる時も絵を描いていました。また、蜜蝋粘土で遊ぶのが好きで、レゴブロックでの遊びも盛んにやっていました。生まれ持った病で、定期的に通院や入退院をしていた頃もかなり長くありましたが、全てが支えになっていましたね。

5歳くらいの時にお絵描き教室も通っていたのですが、机の足を遠近法を使って描くように言われたことに反抗して「僕はそういうふうには描きたくない」と、足を全部開いた形で描いていたのを覚えています。あまり長続きしませんでしたけど、良い思い出です。

・

– 趣味は何ですか?

・

いろいろあります。継続してバスケットボールをやっています。最近では、料理や野球観戦を楽しんでいます。料理は、青椒肉絲が得意でその流れでおいしいものを食べるのも好きですし、いろいろなところに散歩に出かけることもよくあります。

・

– 将来のことはどのように考えていますか?

・

直近では大学院への進学を考えています。将来的には表現活動を続けていきたいと思っていて、おそらく彫刻は自分の礎になると思います。彫刻領域から美術を考えた時に指針となるものをより確かにしたいと思っています。

遠い将来のことはあまり考えておらず、正直なところまだ決まっていないので、試行錯誤しながら、その時の自分の中の衝動を大事にして生きていきたいと思っています。

・

取材/執筆:杉山佳世、村上剛英、寺岡久美子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影:神道朝子

・

通称《ドラ妃》。この“ドラ”は大好きなドラゴン、トラ、ドラ猫の略。とびラーの活動以外にも、神奈川県立音楽堂建築ガイド、横浜美術館でのボランティアとしても活動中。横浜・イギリス館「朗読、チェロ・ピアノの会」開催。関さん自身・作品から無限の世界を感じ柔軟性を学びました(杉山佳世)

・

年だけは取っているのですが、まだまだ知らないことばかり。世の中に興味の種は尽きません。歴史、妖怪、アニメ好き。関さんの作品を一目見て、「バンパイヤ」や「人狼」の変身シーンがありありと浮かんできました(村上剛英)

・

普段は情報通信系の企業で働いています。美術館へ行くのが好きですが、とびラー活動でアートに関わる機会が増えてワクワクしています。組み替えられる関さんの彫刻は、見ている側に多様な想像力を湧き起こさせ、様々な可能性を感じました(寺岡久美子)

2026.01.21

色づいた銀杏の葉の黄色が晴れ渡った青い空に映える 2025年11月下旬、東京藝術大学(以下、藝大)上野校美術学部を訪れました。絵の具の匂いや制作の音がする中、柔らかな優しい印象のmightさんがにこやかに迎えてくれました。6畳くらいのスペースには油彩画とアクリル画の作品(この時にあったのは8作品でこれから倍くらいに増える予定)が壁面だけでなく、床に置かれていたり、家を形どった木枠の中に吊られていました。その中には楽器と椅子が置いてあり、それをフェンス越しにみるという、空間全体で作品を体感できるような展示になっていて、インタビュー前からお話を伺うのが楽しみになってきました。

・

色々な位置に絵を配置して、空間全体で作品を体感できるような展示

・

– 藝大を目指したきっかけは何でしたか。

・

小さい頃から絵を描くのが好きで、美術好きの祖父母がよく上野の美術館へ連れて来てくれました。私は静岡出身なのですが、上野の空気感やその中に大学があることに惹かれて、小学生の頃から「藝大に行けたらいいな」と思っていました。また親もよく芸術に触れさせてくれたのでその影響も大きいと思います。小さい頃に見て覚えている絵は、ひとつあげるとすれば印象派の絵です。具体的に描いていないのに光や風景がこんな風に表現できるんだ!と感動したのを覚えています。その感覚が、風景や人や物に惹かれる理由のひとつかもしれません。

・

– 卒業制作について教えてください。

・

卒業制作の試作段階では、カセットブック(歌詞に挿絵が添えられており、ブックカバーも含めて、音楽と絵を一緒に味わえるアート作品)を制作していましたが、卒業・修了作品展(以下、卒展)では手元でみるような小さな作品ではなく、作品をその迫力も含めて体感してもらいたいという想いがあり、今年の9月頃に完成形が見えてきました。そこから空間全体を通して感じとれる展示形式へと今の形に近づいています。ただ、これはまだ制作途中で、卒展のときには音楽も聴けるようにする予定です。

・

カセットブックという形式の音楽と絵を一緒に楽しめるアート作品

・

元々音楽が好きで、高校卒業後からイラストレーターとしてミュージックビデオやジャケットを担当していたこともあり、音楽にずっと支えられてきた分、自分の絵で今度は音楽を支えられる活動をしたいと考えていました。絵と音楽との新しい関わりも模索していた頃、大学3年次の課題の際、友人のシンガーソングライターに絵の前で歌ってもらうという試みをしました。それをきっかけにご縁ができて一緒に暮らしながら制作したらどうなるのだろうと、1ヶ月間の共同生活をしながら、彼女は音楽を、私は絵の制作をするという体験をしました。

・

– なかなかできない経験ですね。

・

これから先、このようなことはできないだろうなという貴重さを感じながら暮らしました。ほぼ毎日、朝起きて、食べて、制作することの繰り返しで1ヶ月でお互いに20作品ぐらい制作しました。ただただ夢のような時間でした。とにかく時間がたっぷりあるので、生まれ育ちのことや制作のこと、お互いの共通点や逆に相違点を知ったり。それぞれに長い間別々の人生を歩んできてもすごく通じ合うものがあって、彼女が見てきた風景を私が想像して描いたりすると、これこれ!というようなことがあったり。その経験から別々の道を歩んできてもお互いに通じる共通の感覚があり、そのありふれた日常が人と人を繋げるのだと感じました。そのような経験をしたからにはぜひ卒業制作に活かしたいと思い、卒展のために暮らしたわけではなかったのですが、今回の制作にも繋がっています。

・

– 何か新たな気づきはありましたか。

・

この生活を通して、積み重なっていて表には出てくることは少ないけれども確かにある記憶で私たちはすでに溢れてるんだなという感覚をもちました。そのことに希望を感じたので「私たちは溢れている」をテーマに制作しています。時には、私には何もないかもしれないと不安になることもありますが、本当はもうたくさん持っているんだということを彼女の曲づくりを見て振り返ることができました。卒展では彼女が以前に録りためた下書きの曲も聴けるようにします。それを元に描いた絵も一緒に体感してもらうことで「全部があって今に繋がっている」ということを伝えられたらいいなと思っています。

・

卒展では絵の元となった音楽を聴きながら、鑑賞できるようにする

・

– 曲を元に描いたということですが、具体的にどの作品をどのように描いたのですか。

・

彼女の作った楽曲を元にその下書きも含めて20曲分ほどの歌詞を読み込み、言葉を書き留めて、どんな風景が見えていたんだろうと想像しながら、私が見てきた風景、撮り溜めてきた写真と重ね制作しました。左側のバス停がある作品は地元の田舎の景色で、右側の鉄橋のある作品は上京するときに新幹線から見えた景色です。その曲の持つ、不安もあるけど背中を押してくれる感じを絵にも表現しました。1曲ができるまでに積み重なった言葉も大切に拾い上げて、作品に仕上げたいです。

・

たくさんの歌詞や書き溜めた言葉も作品のインスピレーションになっている

・

– 色々なところに作品が配置されていますが、どのような意図があるのですか。

・

レイアウトはインスタレーション全体の手前が「現在」、奥が「過去」を表すレイヤー構造にしています。家の形の木枠の中には、心の内を表しているのではないかと感じる曲を元に描いた作品を窓の位置に吊るしたり、屋上や校舎、桜など高校生の頃(過去)を思い出すような歌詞を読んで想像した風景は「過去」を表す奥に配置しています。

・

フェンス越しに心の中をそっと覗き込むような体験にしたい

・

卒展では外側のフェンスから内には立ち入れないようにして、私や、シンガーソングライターの彼女が普段出していない部分を覗きみるような体験にしたいと思っています。心の中にある風景を絵にしているので、鑑賞者はあえて遠くからみる位置関係にした方が展示の意図が伝わると考えています。

・

– 作品の中の光や瑞々しさが印象的です。

・

光を“描こう”というよりはいいなと思って撮ったり描いたりすると自然と光になる、という感じかもしれません。気分が明るくなる風景やモチーフが好きなので、光や瑞々しさを表せたらいいと思っています。女の子がレモンを持っている作品もモデルは同年代の友達で、10代、20代の年齢にある瑞々しさも重なっているから、そのような印象になるのかもしれません。これから私自身が歳を重ねていく中で、どのような絵を描くようになるのだろうという変化も楽しみにしています。

・

光を描こうというより感覚的にいいなと思って描くと、自然と光になる

・

– ここにある作品は油彩画のようですが、表現するときのこだわりはありますか。

・

小さい頃はクレヨンなどアナログで描いていて、同時にデジタル画面の中で描くことも身近だったので区別していませんでした。デジタルは主にモニター越しで見てもらう作品に使いますが、今回はせっかく来場者の方に作品を実際に見てもらう機会でもあるので、生の筆跡や絵の具の厚みといった質感まで届けたいと思い、油絵とアクリルを使って描いています。

・

– どの作品も一瞬を捉えている感じがして、学生時代の記憶が蘇ってきます。

・

嬉しいです。自分のテーマとして「日常のふとした瞬間」というのがあります。私自身平凡な日常の中で見てきた町や通学路の景色が好きで、東京でも地元を思い出す瞬間があります。絵を眺めて、思いを馳せたり記憶や気持ちが蘇ったりする、それが絵を見る良さだと思うし、なくなってしまった場所や人も絵の中に存在し続ける。ありふれた日々にも、確かに積み重なった一瞬があって、それがいつか自分を支えてくれると思っています。

・

– 最近ハッとしたことはありますか。

・

先日卒業制作の指導教授からの講評会があり、その時に友達の作品を見たのですが、みんなそれぞれの思いや好きなものを抱えて作っているのが作品からあふれていて、そういう環境にいられるのがすごく幸せだなと思って、めちゃくちゃハッとしました(笑)。デザイン科といってもこれをデザインしなさいということもなく本当に自由にやらせてもらえるので、みんなの「好き」が溢れてみえてきて、それでいいんだなと。好きなことに夢中なのはこんなにも眩しくて強い存在になるんだと改めて感じました。卒展まであと1ヶ月ちょっとですが、改めて頑張ろうとみんなの作品を見て背中を押されました。

・

・

– 時間があるときは何をしていますか。

・

今日着ているベストも自分で作ったのですが、もの作り全般が好きです。お菓子作り、料理、アクセサリー作り、とにかく作ることが大好きで、材料が山のように部屋にあります。大学に入学してからも作風はどんどん変化しているのですが、今後はアクセサリーや洋服、大好きな音楽ともの作りのコラボレーションなど、幅広く挑戦してみたいと思っています。ただ誰かに届けるにはまだまだだと思っているので、納得できるものができるようになったらお見せしたいです。

・

– 音楽が欠かせないとのことですが、音楽のジャンルにこだわりはありますか。

・

何でも聴きますが、日本語で日常を歌った曲を聴くと風景が浮かび、絵がさらに描ける気がして好きです。言葉は絵にはない要素で繊細にイメージを伝える力があると感じています。私は静止した絵より、少しの時間の幅を一瞬に閉じ込める絵を描きたいと思っていて、それは音楽と重なる感覚です。「この曲を聞くとあの景色を思い出す」というような力に憧れているので、音楽を体感できるような絵を描きたいですし、匂いや風などの感覚を自分の意思で絵にのせたいと思っています。記憶を思い出しながら描く行為そのものが、私にとってリラックスする時間でもあり楽しさでもあります。

・

– 見ている人に何を届けたいですか?

・

絵を描くときもすべてが選択の積み重ねで、生きてきたことと同じ、人生の経験と似ているところにすごく興味があります。悲しいことなど負の出来事があっても、それも含めて今の自分なので、全部を受け入れたいという気持ちがあります。みんなにそう思ってほしいというよりは、同じように考えている人の気持ちが少しでも楽になるような作品をこれからも作っていきたいなというのが今の目標です。

・

– 藝大での学生生活について教えてください。

・

みんなが何かを作っているという環境は本当に特別で、高校生までは味わえなかった感覚です。友人と専門的な相談も気軽にできて、深い話ができることが本当に楽しいです。例えるなら“文化祭前夜”のような感じで、みんなで何かをより良くしようと動いている。それは非日常のようでいて、でも毎日そこにある日常でもあり、本当に貴重な4年間でした。

・

・

– これからのことを聞かせてください。

・

これからは高校生の頃から続けているイラストレーター兼アーティストとしての経験も活かしながら、さらに自由に制作していきたいと思っています。初めて制作活動で社会に出るという不安もありますが、今までの経験を糧に活動を広げていくことが楽しみでもあります。この卒業制作を通して、みんな違う人生を歩んできたからこそ、自然とそれぞれ違うものができるのだという考え方にすごく支えられていますし、忘れないようにしようと思っています。これからも経験や記憶を丁寧に積み重ねながら、歳を重ねたときも面白いと感じられるといいな、作り続けられたらいいなと思っています。

・

取材・執筆:井戸智子・柴田麻記(アート・コミュニケータ「とびラー」)

・

普段は主婦、たまに絵本作家の活動をしています。mightさんの描く、何気ない日常の一瞬に勇気をもらいました。卒展もこれからの活動も楽しみにしています。(井戸智子)

・

愉快な高校生と小学生と過ごす主婦。優しい雰囲気のmightさん。「描くことは生きること」という凛とした希望を感じました。これからも生み出されていく作品に出会うのが楽しみです。(柴田麻記)

2026.01.19

上野公園の木々が色づく11月中旬、東京藝術大学(以下、藝大)構内の赤レンガ2号館へ文化財保存学専攻 保存修復日本画研究室 修士2年の堀内七海さんを訪ねました。笑顔で玄関まで出迎えてくれた堀内さんと共に階段を上り、靴を脱いで、堀内さんが制作に使う作業場に入りました。そこで私たちを待っていたのは、金色の阿弥陀さまの絵と、白黒の同じ阿弥陀さまの絵でした。

・

・

◆堀内さんの修了制作について聞きました。

・

– 修了制作について教えてください。

・

「阿弥陀三尊来迎図(あみださんぞんらいごうず)」という、藝大所蔵の鎌倉時代の仏画の模写に取り組んでいます。一心に念仏を唱える人々の前に、金色の阿弥陀さまが現れる様子を描いたものです。

・

「阿弥陀三尊来迎図」(鎌倉時代/藝大美術館蔵)を模写した制作中の修了制作(左)と、修了制作のために原寸大写真から図像を写し取った白黒の線描(右)。どちらも堀内さんの手によるもの

・

– どうしてこの作品を題材に選んだのでしょうか。

・

学部生として学んだ愛知県立芸術大学で、仏画や仏像の着衣の装飾文様などを描くのに使われる「截金(きりかね)」という技法を知り、学外の教室にも通って学ぶうちに失われつつある職人的な技に魅了されました。

文化財保存学を学ぶため進学した藝大大学院では、截金の第一人者である並木秀俊先生の特別講義がありました。藝大の文化財保存学専攻では1年生の5月頃に修了制作の題材を決めるのですが、この作品は截金が多く使われていて、截金を極めるにはとても良い作品だと思いました。

・

– 卒業・修了作品展(以下、卒展)で見てもらいたいポイントはどこですか。

・

着衣の文様を描く截金は一番頑張ったところなので、ぜひ皆さんに見てもらいたいです。阿弥陀さまの着衣の文様は、截金の長さや太さを調整しながら、隙間を埋めるように貼っていきます。私が一番好きなところは花模様のところです。見ていても楽しいですし、貼っていく作業も楽しいです。裾の部分の卍紋や渦を巻いたような雷紋はとても細かく、見るのは楽しいのですが作業はちょっと大変です。全てを描き終わるのは12月末になりそうです。これからは手を付けていない部分の文様の作業と、掛軸に仕立てる作業を進めなければならず、卒展まで残り2か月でぐっと進めていきたいです。

・

花模様や雷紋など、着衣の細かい文様まで写し取った白黒の作品の細部

・

・

もう一つ見てもらいたいのは、絵の右下の部分、お寺のお堂のような場所にいる人々です。この部分は彩色が剥落して下書きの墨線が見え、ずいぶんと太い線で描いていることが分かります。

ここに描かれている人たちが、この掛軸を描いてくれと依頼したのではないかと言われています。お寺での仏事で飾り、念仏を唱えながら自分が極楽へ往生することをイメージしていたのではないかと。彼らの表情は柔らかくて安らかで、ちょっと可愛らしい描かれ方をしているなあと思うところでもあります。

また、この作品は金泥(きんでい)を塗った上に截金で文様を入れているのですごく金色に輝いています。描いている時、「こんなに光り輝いている仏さまが自分が死ぬ時に迎えに来てくれたらちょっとすごいな」「人生に満足出来るんじゃないかな」と思うことがあります(笑)。

・

絵の右下にはお寺のお堂で一心に念仏を唱える人々が描かれている

・

– 堀内さんはどのような思いを込めて作品を制作していますか。

・

絵が描かれたその当時に思いを馳せるというか、鎌倉時代を生きた人々がどれだけ仏さまに救いを求めていたのかや、作者がどれだけ熱意を持ってこの仏画に向き合っていたのかということを想像せずにはいられません。

また、私自身保存修復の研究室に所属しているため、自分が描いたこの模写の作品が長く残るにはどうしたら良いのだろうということも考えながら制作していました。実物の作品の截金は剥落が少なく、とても美しい状態です。どういう工夫があって今まで美しさを保てたのか、その状態でこの絵を残すにはどういう技法を用いれば良いのかということを常に考えながら制作に取り組んでいます。

保存修復の作業は単なる作業ではなく、作品と向き合う時間そのものが大切だと感じています。

・

・

◆白黒の作品と金色の作品それぞれについて聞きました。

・

– まず、この白黒の作品はどういったものでしょうか。

・

実物の作品を原寸大に写し取ったもので、「上げ写し(あげうつし)」と呼ばれる工程です。

原寸大に印刷した実物の写真の上に薄い紙を重ね、紙をめくって目に焼き付けた残像を戻した紙にすばやく描く、ということを繰り返して忠実に再現していきます。

・

・

実物の作品を目の前にして模写する「臨写(りんしゃ)」という貴重な機会が2回あります。模写では最初仏さまの肌を一本の線で描いていたのですが、臨写でじっくり見てみると何本かの薄い線を重ね、最後に強い線で締めるように描かれていると分かりました。そうした描き方が仏さまの柔らかくも、ハリのある皮膚の質感や立体感に繋がっています。

臨写の時に「色合わせカード」も作ります。どの部分にどんな色が使われていたかを記録したもので、その後の制作ではカードを頼りに作品に色を入れていきます。

・

・

上げ写しの工程は、修士1年生の時にほぼ1年かけて終え、修士2年生から、彩色に移りました。これから細かい着衣の装飾文様を截金で描いていくことになります。

・

– 金色の作品に使われている截金について詳しく教えてください。

・

截金は薄い金箔を3枚から4枚焼き合わせて少し厚みを持たせたものを細く切って、仏画などの表面に貼り付けて文様を描く技法です。

・

・

今回の作品は鎌倉時代のものです。長年お寺にあったものなので線香の煤が付くなど経年変化しており、制作時のピカピカのままではありません。現状模写ではそうした変化による質感をそのまま再現するため、使う金箔もあえて線香で燻したり、煤をつけたりして古さを表現しています。

金箔を細く裁断するために「竹刀(ちくとう)」という道具を使います。截金は太い主線と細かい文様の線では、それぞれ太さを変える必要があります。この作品では細いもので0.2~0.3ミリ、太いもので1ミリまで描線の太さに合わせて竹刀で切断します。

・

・

◆実際に截金の作業を見せてくれました。

・

堀内さんは金箔の上に竹刀を当て、金箔を幅1ミリにも満たない細い短冊状に切断。一同、思わず感嘆の声を上げる。

・

・

– このとても細い金箔を手で貼り付けるのですか。

・

筆先の細い筆を2本使って貼り付けます。一方の筆に水分を含ませ穂先に金箔を取り、もう片方の筆で糊となる「膠(にかわ、動物の皮や骨に含まれるコラーゲンを抽出して作られる天然の接着剤)」と「ふのり(膠が固まりづらくなる海藻から出来た接着剤)」を調合した液体を画布に引き、その上に箔を置いて貼っていきます。途中で金箔が切れてしまう時もありますが、その時はそこから続けて貼っていけば大丈夫です。

・

・

◆これまでの歩みについて聞きました。

・

– 文化財保存学を学ぼうと思ったきっかけはなんですか。

・

高校卒業後に浪人をしていた時期に、自分の将来についてじっくり考える時間がありました。絵を描くこと、特に植物を描くことが好きで、日本画は植物を描くことが多いので日本画専攻を選びました。日本画の制作を通して美術への理解を深める中で、美術館や博物館で文化財を保存修復する人たちがいることを知り、「私がなりたいのはこれかもしれない」と思いました。

美術館や博物館で目にする昔のものは、誰かの手で大切に守られ受け継がれてきたものです。その人たちのおかげで、現在の私自身はもちろん、後世を生きる人たちも見ることが出来るんだということ、時を超えた人の繋がりみたいなものにじんわりと感動します。作品を後世に長く残していくには、こうした人の感動があってのこと。バトンを繋ぐ一人として文化財保存に取り組んでいきたいと思います。

・

・

◆これからについて聞きました。

・

– 今後はどんな道に進むつもりですか。

・

卒業後は修復工房に就職が決まりました。仏画などの修復に携わる予定です。掛け軸の修復に関わる全ての工程を一人で出来るようになるには、10年以上かかると言われています。最初は糊や紙のような修復の材料を準備するなどの修行的な作業から始まる長い道のりですが、全てが勉強だと思ってやっていきたいです。

やはり「手を動かして生きていたい」という気持ちが強いです。コツコツと手を動かす作業、ひとつの技術を究める職人的な仕事にこだわりや憧れがあります。私にとって保存修復はまさにそのものだと感じています。

・

– 堀内さんはご自身で日本画を描いておられ、学部生時代には院展(日本画を中心とした公募展覧会)での入選歴もあります。今後のご自身の制作活動についてはどう考えていますか。

・

日本画を描くことはこれからも続けていきたいです。やっぱり絵を描くことが好きなので、感動した風景や好きな植物などを描き留めていきたい。

日本画制作と保存修復は、私の中ではすごく繋がっています。自然や植物が好きで、それらを描いてきたことは、そういうものを好きと思える感性を養っていたと思います。保存修復でも「この表現ってすごいな」「どうやって描いたんだろう」と考えます。描いていた経験があるからこそ、見えてくる感動があると思います。

また、保存修復で養われた知識や気持ちが、自分の絵にも生きてくると思います。例えば、紙の種類や絵の具の選び方など、今まで知らなかったことを保存修復の研究室では沢山学びました。素材の背景や歴史を知ることで、自分の表現の幅が広がりました。これからも、自分のペースで日本画の制作を続けていけたらと思っています。

・

◆終始穏やかな口調で丁寧に作品や保存修復、ご自身について話された堀内さん。インタビューがおおかた終わり、ホッとした表情になったところでインタビューの感想を聞いてみました。

・

– インタビューを終えての感想は?

・

緊張して言語化することが難しかったです。修了制作の完成までまだまだやることは沢山ありますが、最後まで丁寧に仕上げていきたいです。

・

・

取材/執筆 高原一大 日比野花 古川実利(アートコミュニケータ「とびラー」)

写真 竹石楓(美術学部絵画科日本画専攻4年)

・

日比野花:14期とびラーの日比野花です。大学では学芸員課程を履修しています。大学の学びと、とびラーの経験、純粋に芸術が好きな気持ちを基に、芸術に関わっていきたいです。

・

高原一大:アート大好き、美術館大好きで、日本全国を巡っています。とびラーとして、今は鑑賞者同士で感想や気づきを共有する「対話型鑑賞」の習得に励んでいます。

・

古川実利:中途失聴の難聴者として、とびラーとして活動しながらアートとコミュニケーションについて考え続けています。今回のインタビューでは音声認識アプリを通して堀内さんのお話を伺い、その経験自体が貴重でした。