2023.10.23

第6回鑑賞実践講座|「ファシリテーション実践 ふりかえりの仕方(コーチング)について」

日時|2023年10月23日(月)13:00〜17:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム、スタジオ

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)、ARDAコーチ5名

内容|グループ鑑賞の実践と、ふりかえりの仕方(コーチング)について

・

第6回の講座では、Visual Thinking Strategies(VTS)鑑賞のファシリテーションをふりかえって次の実践に生かしていくための「コーチング」の方法を知り、実践しました。

・

・

コーチンングのデモンストレーションをしてくれたのは、ARDA(NPO法人芸術資源開発機構)の5人のコーチのみなさん。第3回から2ヶ月ぶりの登場です。「個人的に最近ハマっていること」を紹介してもらいながら、コーチたちの日常も垣間見つつなごやかなスタートになりました。

・

・

とびラーがクリテイカルな視点を持ち、よい観察とよい振り返りを行いながら、ファシリテーションした鑑賞の場をブラッシュアップしていくことは、とても重要です。

・

ですが、「敬意を持って、忌憚なく、建設的に」お互いが振り返りの意見を出し合いながら解決策を見つけていくのは、実は結構難しいこと。その振り返り自体も共同構築的なまなび場としてつくっていく必要があります。

・

今回の講座では、そもそも「敬意を持って、忌憚なく、建設的に」行われる振り返りの場とはどんなものか、まずはそのことをグループで話し合いました。

・

・

そのあとは、グループに分かれてVTS鑑賞の実践を行い、ARDAコーチのコーチングデモンストレーションを経て、それぞれのチームがコーチ役を立てて振り返りの場づくりを実践していきました。

・

・

今後も、今日の観察と振り返りの方法をファシリテーションのブラッシュアップに活かしていってもらえたらと思います。

・

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.10.22

日時|10月22日(日)13:30〜15:30

場所|東京都美術館 講堂

講師|松見幸太郎(NPO法人 キッズドア)

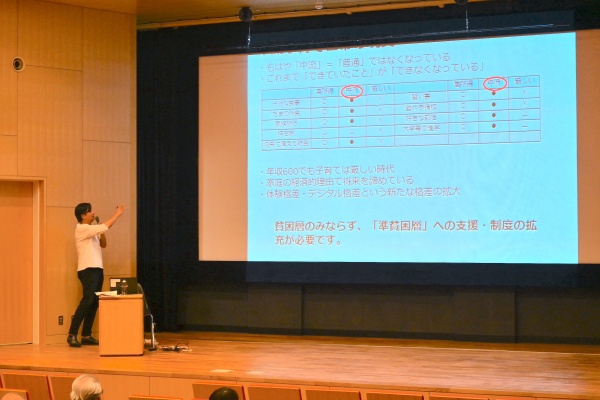

テーマ|「経済格差とこどもたちの文化的状況」

MuseumStartあいうえの ダイバーシティ・プログラム「ミュージアム・トリップ」にて、数年にわたり連携を続けているNPO法人キッズドアの松見幸太郎さんからお話をお聞きしました。(キッズドアとの連携プログラムの様子はこちら。)

プログラムで子どもたちと活動するとびラーが、キッズドアの学習支援等とつながる子どもたちの文化的状況やその社会的背景について知る貴重な機会です。

「体験格差」を生み出す貧困という社会的課題の現在を知ることで、とびラーが、アート・コミュニケータや美術館・文化施設のあらたな役割にも目を向けていく時間になりました。

今後も、MuseumStartあいうえのと様々な機関との連携の中で、とびラーが子どもたちをミュージアムでの体験へとつないでいきます。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.10.14

第4回建築実践講座|「1階革命

――私設公民館「喫茶ランドリー」とまちづくり」

日時|2023年10月14日(日) 14:00~17:00

会場|東京都美術館 講堂

講師|田中元子 / 株式会社グランドレベル代表取締役

田中元子さんより、海外で出会った様々な事例から喫茶ランドリーを開店するまでのいきさつを伺い、

とびラーたちが東京都美術館の中に、パブリックとプライベートの交差点である「マイパブリック」を探しに出かけました。

マイパブリックは多種多様。私はどこで、何をしたいのか。

とびラーそれぞれが見つけてきた東京都美術館の中の「マイパブリック」を発表しました。

とびラーのふりかえりを抜粋します。

ーーーーーーーーーー

・「マイパブリック」は視座が180℃ひっくり返る破壊力だった。公共をつくるのは自分一人でも始められる。そうか、フリーコーヒーは「私が」街の人に声をかける自由を得るものなのか。

・自分の好きな事をするのは、持続可能にする事だと、改めて気がつきました。「誰かのため」ではなくて「自分がやりたいからやる」。そういうマインドを大切にしたいです。

・「マイパブリック」という観点で考えること、が、だれかの居場所を作れるのかもしれないと思い、自分の思いや考えを大切にしようと思った。

ーーーーーーーーーー

(とびらプロジェクト コーディネータ 工藤阿貴)

2023.10.10

日時|2023年10月10日(火)10時〜16時

展覧会|永遠の都ローマ展(会期:2023年9月16日(土)~12月10日(日))

・

2023年10月10日(火)、東京都美術館で現在開催中の「永遠の都ローマ展」にて「障害のある方のための特別鑑賞会」を開催しました。この鑑賞会は、障害のある方がより安心して鑑賞できるよう、特別展の休室日に事前申込制で開催しています。

・

当日はお天気にも恵まれ、たくさんの方が「永遠の都ローマ展」に来場し、ローマをめぐり生み出された壮大な美の歴史に触れていました。

アート・コミュニケータは受付や展示室内など、館内の様々な場所で来場者のサポートをしました。

写真とともに、当日の様子をお伝えします。

・

・

・

・

普段は混雑することもある展示室。

この日は、事前申込・定員制のため、障害のある方にも、より安全にゆったりと展覧会をご覧いただくことができます。

・

・

来場者のみなさんは、同行した介助者や当日会場でお迎えしているアート・コミュニケータとのお話も楽しみながら、世界的にもっとも歴史の古い美術館の一つに数えらるカピトリーノ美術館のコレクションのなかから選りすぐりの名品に目を凝らしていました。

・

・

アート・コミュニケータは、お車でお越しの方の入館時のお出迎えや、受付、エレベータやエスカレータの見守りなど、館内の様々な場所でも来館者をサポートしました。

・

・

・

・

当日を楽しみに来館していただけるように、事前の参加証を郵送する封筒のデザインにも、とびラー(アート・コミュニケータ)がひと工夫しています。今回の展覧会に合わせて「消しゴムハンコ」でデザインをした封筒のバリエーションを、展示室出口の休憩スペースにて紹介しました。

・

・

・

・・

・

次の鑑賞会でもみなさまにお会いできるのを、アート・コミュニケータ一同楽しみにしています。

2023.10.09

・

第5回鑑賞実践講座|「ファシリテーション事前準備」

日時|2023年10月9日(月)13:00〜17:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム、スタジオ

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)

内容|作品に近づく事前準備(グループ作品研究、個人作品研究「ひとりVTS」)

・

・

第5回の講座では、Visual Thinking Strategies鑑賞(VTS)のファシリテーションをするための事前の準備について知り、複数人のグループワークと個人ワークを通じて理解していきました。

・

VTS鑑賞では、まずファシリテータ自身が作品を事前によくみて、味わい、作品のテーマや魅力を掴んでおくことが重要です。事前の作品研究では、時間をかけて丁寧に作品をみながら、テーマや魅力を読み解いていきます。

・

・

まずはグループでの作品研究。

・

お互いの視点を聞き合い、それぞれの意見を主観的意見と客観的意見に分類し、作品から見つけられる根拠や主観的解釈を補完してマッピングしながら、作品研究シートを作成していきます。

・

・

つぎに、個人での作品研究です。

普段ファシリテータとして事前準備をする際は、担当する鑑賞作品をそれぞれが自分で準備する場面が増えていきます。

そのため、事前にひとりで作品の魅力やテーマに近づけるように練習することも重要になります。

こちらも、時間をかけて作品研究の練習を行いました。

・

・

これまで以上にじっくりと考える作業が続いた第5回鑑賞実践講座。

参加したとびラーやDOOR受講生・藝大生からは、講座後に「頭を使いすぎてグッタリと疲れた」という声も聞かれました。

VTS鑑賞の体験をかけがえのない時間にしていくために、どれだけ事前の準備ができるかが実際の鑑賞の鍵を握ります。ファシリテーションの事前準備、今後もしっかりと身につけていってもらえたらと思います。

・

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.10.08

執筆者:小野関亮吉

同じとびラーといっても背景は人それぞれで、持っている興味関心もさまざまです。学びたいことや実現したいことの方向性が違えば、活動内容も変わってきます。

でもせっかく同じ時期にとびラーになったのだから、一人ひとりのことをもっと知りたくなりました。そこでこんなとびラボを「この指とまれ」しました。

※この指とまれ とは?

とびラーは、新しい活動のアイデアがひらめいたら「この指とまれ!」で他のとびラーを集めてチームを作ります。はじまるときには3人以上からスタートします。

人生の中で、一度に100人以上の人たちと出会う機会がどれくらいあるでしょうか?

それも同年代や同業種ばかりではなく、むしろ共通点を見つけることが難しく思えるような多種多様な人たちと。

私は入学や入社というライフイベントからだいぶ時間が経ってしまった年代ですが、この年齢になってからこれほど多くの人たちと知り合い、ともに活動できる機会に巡り会えるとは思ってもいませんでした。さらにそのステージは、東京都美術館であり、時には東京藝術大学のキャンパスの時もあります。とびラーとしての活動が始まった頃は、地に足のつかない思いだったことを思い出します。

とびラーになるとまず、美術館やアートコミュニケーションに関する基礎知識を学べる講座を受講します。基礎講座が始まると、徐々にとびラーたちの名前と顔が一致してきて、ここに集まった人たちがどんな人なのかをもっと知りたいし、私のことも知ってほしいと思いました。

知りたいのは、経歴や職業ではない。今興味のあることや大事にしているものなどから、その人の「人となり」を感じたいと思いました。しかし、いくらとびラー同士といってもねほりはほり尋ねるわけにもいきません。そこで、自然と「人となり」を伺い知れるアイテムって何だろう?と考えて、本に注目しました。

誰の本棚にも、捨てられない本や、忘れられない本、もう一度読みたい本があるでしょう。その中からお気に入りの1冊を持ち寄って、その本と自分とのエピソードを語ってもらったら、その人自身に近づけるのではないかと考えました。

「この指とまれ」をする時のメッセージには、

「本の内容や、どんなにすばらしい本か、ということではなく、

どうしてその本を手に取ったのか?

どうしてその本を大事にしているのか?

その本からどんな影響を受けたのか?

・・・といったこと。つまり、

あなたの好きな「本の話」ではなく、本が好きな「あなたの話」をしましょう。」

というメッセージを込めました。

そして、集まったとびラーたちと、時間配分や順番の決め方、進行役や記録役などの役割分担も相談し、参加するとびラーみんなの語りに耳を傾け合う時間を設計しました。

話し合いを重ねている様子

「とびラー文庫」は、計3回開催しました。

以下は参加したとびラーたちが、お気に入りの本を片手に話してくれたことを要約し、どんな人かを一言で表したものです。この記事を読んでくださっている方々にも、とびラーがどんなにバラエティ豊かな人たちの集まりであるかを感じてもらえたら嬉しいです。

・予備校講師の本の中の言葉から勇気をもらい、人生の大きな選択をした人

・ずっと同じ作家の小説を読み続け、作品ごとのスタイルの変化も楽しんでいる人

・一人旅には必ず本を一冊持って行く人

・古典文学から当時の恋愛事情や風習に興味を持った人

・中高生向けの哲学書を読んだ時に、周囲と自分との距離感を感じたという人

・カフカの作品だけでなく、人物像や作品をとりまく様々な考察を楽しむ人

・1930年代~1950年代頃のよく眠れる小説が好きという人

・スポーツを上達したいと足掻いていた頃に出会った本が、今でも自分の支えになっている人

・大きな地図の上で、自分が行った場所の距離感やスケール感を感じている人

・歴史に詳しく、歴史考証、科学考証がしっかりされた重厚な小説が好きな人

・絵本を読んで、自分の認識や価値観に鏡を向けられたように感じた人

・音楽を聴くように文章そのものを味わっている人

・ずっと読んでいたブログが書籍化され、その作者とのつながりができた人

・道を極めた染色家の思想や哲学に感銘を受けた人

・借金まみれの作家に関わった女性たちの気持ちを想像して、自分事のように怒ったり悲しんだりしている人

・建築界を舞台にした小説の登場人物に実在の建築家を重ねて楽しんでいる人

・長く続く歴史小説シリーズの怒涛の伏線回収にたまらない快感を覚えている人

・落ち込んだ時や疲れた時に何度も読み返す本が付箋だらけになっている人

・家出願望のあった思春期に、本の中に解放感を感じた人

・受刑者の詩集から、閉ざされた状況の中でも自由な感性が開かれる喜びを感じた人

・平凡な日常の学園生活を描いたマンガにどっぷりはまってしまった人

・ある“絵描き”が楽しそうにスケッチする様子から、自分の生き方を考えさせられた人

各々持ち寄った本をプレゼンテーションしている様子

こうして改めて並べてみても、どのお話からも一人ひとりが経験してきたことの厚みを感じます。そしてエピソードを語る声色や表情は、ある人は淡々と、ある人は情感豊かで、それぞれの独特な空気が表れていました。その人の好きなものや記憶に触れることができるアイテムを媒介にして、今目の前にいる人の「人となり」を感じられる機会となりました。願わくば、全てのとびラーのお話をきいてみたい。そう思えたとびラボでした。

とびらプロジェクトでは「対話」が大切にされています。そして対話のための安心安全な場づくりについても、考える機会がたくさんあります。

この「とびラー文庫」では、一人が語り手となり、その他は聴き手となってゆっくりと話を聴き、その後に感想を言ったり質問したりする構成にしました。参加者は聴いている時間の方が随分と長いことになるのですが、皆が誰の話にも興味深く聞き入り、共感や驚きなどの反応を示していました。互いに関心を持っていることが態度にも表れており、受け入れてもらえる安心感のある場になっていたのではないかと思います。

また、「本」というモノを媒介としたことで、その人の趣味嗜好に加えて、その人がどんな経験をし、どんなことに感動してきたのかを知ることができました。ストーリーや思い出を纏う本というアイテムは、「人となり」を感じたいテーマとの相性が良く、対話を濃密にする効果があり、この場を共有したことによる親近感につなげられたました。

冒頭でも書いたように、同じとびラーでも興味関心は様々で、活動内容も人それぞれです。

とびらの活動に限らず、日常の中で自分とは考え方の違う人もいるでしょうし、意見がぶつかり合ってしまうこともあるかもしれません。しかし、間にモノを置き、モノを一緒に眺めながら互いの声に耳を傾け思いを巡らせ合うと、その人の価値観がゆっくりと自分の中に浸透してくるような感じがします。そして人と深く知り合うことは、自分とは違う感性を持つその人のことも、愛おしく感じられるようになるのだと思います。

誰かともう少し知り合いたくなった時、皆さんならどんなモノを選びますか?

執筆者:11期とびラー 小野関亮吉

普段はゲームソフトの開発現場でプロジェクトマネージャーをしています。公私共に人と関わる機会が少なくなっていることを感じ、コミュニケーションが生まれる仕組みやコミュニティ作りに関心を持つようになりました。美術館は作品を鑑賞するだけでなく、誰かかと出会える場所であることを伝えていきたいです。

2023.10.07

・東京都美術館の正門から美術館内に向かう広場に野外彫刻があるのをご存じですか。「あの銀色の大きな球?」そうです。それだけではありません。東京都美術館には、いつでも会える10点の野外彫刻があります。私たち、東京都美術館のアートコミュニケータ、通称「とびラー」は、日々の活動の中で「野外彫刻っておもしろいかも?」と、その魅力に気がつき始めていました。

・東京都美術館の数少ない常設展示である野外彫刻を、多くの人と対話を通して鑑賞し、新たなコミュニケーションの場を作りたい。野外彫刻に関心を持っていただき、発見や楽しみを分かち合いたい。そんな思いでこの企画を始めました。

・・

(1)徹底的に楽しむ・

・

・2023年4月のラボの立ち上げから約半年にわたる活動では、まず、自分たちが野外彫刻の魅力を徹底的に楽しむことから始めました。雨の日には、水に濡れて変わる素材の石の色や水滴の魅力、晴れの日には、光の反射、ひなたと日陰のコントラスト。新緑の背景、聞こえてくる鳥の声。季節や時間が違うことで様々な彫刻の顔が見えます。野外彫刻の足元に咲いている小さな花や、建物の色が彫刻に映る美しさも新たな発見です。近づいてみたり、離れてみたり。みんなでわいわいと話しながら、「よく見る」「感じる」「話す」「仲間の意見をよく聞く」のステップを踏むことで、一人では気がつかなかった多くの発見を共有していきました。その過程の中で、野外彫刻がどんどん愛おしく感じられて、「魅力を伝える」モチベーションが高まっていきました。

・

(2)作品研究

・

・次のステップでは、それぞれの作品研究を行いました。担当を決めて、作者の人となりや、エピソード、作品の背景や素材、他にはどんな作品があるのかなど、様々な角度から参考資料を当たり、手作りのスライドなどを使って発表会を行いました。メンバーの声で印象的だったのは、「事前にみんなで自由に作品を楽しんでいたから、作者の意図や背景がすっと胸に落ちた気がする。最初に調べて、頭でっかちになって作品を鑑賞しても、この面白さは味わえなかったのではないか。」という言葉でした。仲間と自分自身が調べた情報を共有することで、作品への愛着が深まっていきました。

(3)プログラムの検討

・

・野外彫刻への高まる愛を胸に、この面白さをどう参加者に伝えることができるか、その方法の検討が始まりました。鑑賞する作品、グループの人数、スタッフの役割分担、タイムスケジュールなど多くのことを具体的に決めていきました。

・

こだわり①

・私たちのプログラムでは、「自分が気になる作品を担当する」ことを大事にして、ファシリテータを務めるとびラーが希望する作品を自ら案内することにしました。どの作品も魅力的ですが、とびラーそれぞれの思い入れがある作品を案内する時の熱意は、必ず参加者に伝わって、いい結果を生むのではないかという考えでした。

・

こだわり②

・楽しい鑑賞を行うためには、参加者が安全に安心して過ごしていただくことが不可欠です。実施を予定した9月は初秋とはいえ、暑い屋外で過ごすため、熱中症予防に鑑賞の合間に空調の効いた建物で一度休むコース設定や、水分補給の声かけを行いました。また、鑑賞するふたつの作品がある東門のエリアは、大きな木に囲まれて、館内にいながらにして自然を感じられる場所なのですが、なんと蚊が多い。そのため虫よけスプレーをサポート役が携帯し、必要に応じて使えるよう準備しました。

・

(4)トライアルとアイスブレイク開発

・

・プログラムの骨組みが決まると、とびラー仲間から参加者を募集して、本番さながらにトライアルを行いました。そこで寄せられた意見も反映しながらリハーサルを重ねて、安心・安全かつ、みんなで楽しめるプログラムへとブラッシュアップしていきました。

・あわせて検討したのは、作品鑑賞に入る前のアイスブレイクの時間をどう過ごして、頭と心のウォーミングアップを行ったらいいだろうかということでした。ここで誕生したのが「小さな立体を作るゲーム」です。

・まず、立方体、球体、円筒など、用意した様々な形の木材と石から、各自が3つ程度のパーツを選び、それらを組み合わせて立体作品を作ります。

・次に、全員椅子から立ち上がり、机の周りをまわって、360度からそれぞれの作品をよく見て鑑賞しあいます。その後、気になった作品が「どのように見えるか」、そして作った本人が「どういうイメージで作ったか」を語り合うゲームは、仲間の言葉から、自分では意図していなかったことへの気づきと共感があり、トライアルでも期待以上に盛り上がりました。

・作品を三次元でよく見ることの大切さ、鑑賞は自由であること、遠慮をせずに意見を声に出すことなどを体験し、グループで鑑賞するためのウォーミングアップになるという手ごたえを感じるものとなりました。

2.プログラムの実施

・

・さて、いよいよ本番です。事前にホームページでお知らせし、一般応募いただいた方をお迎えして、同じ内容で2回行いました。

・

開始前に気合を入れるメンバー

・

開催概要

■開催日時: 2023年9月30日(土)と10月7日(土) 14時~16時

■参加人数: (9/30) 一般参加者 13名 とびラー:13名

・・・・・・・(10/7)一般参加者 14名 とびラー:17名

■会場:東京都美術館屋外エスプラナード及び東門、アートスタディルーム

■プログラム概要:参加者が4〜5名のグループに分かれ、アイスブレイクを経て、野外彫刻3作品を鑑賞する。室内に戻りグループごとのふりかえり、その後全体で鑑賞したなかでの発見や気づきを共有する。

・

(1)開会~アイスブレイク

・冒頭ではアートスタディルームでスライドを使い、プロジェクトとプログラムの概要を説明し、みんなで野外彫刻を鑑賞するコツ「よく見る・感じる・言葉にする・よく聞く」で、自由に楽しみましょうとお伝えして、グループごとにプログラムがスタートしました。

・

・まずはお互いのことを知り、発言しやすい場をつくるために自己紹介。アイスブレイク「小さな立体を作るゲーム」では、ひとつの作品をいろんな角度から鑑賞し、少し体を動かしたことで緊張もほぐれ、それぞれの自由な発想に「なるほど!」とうなずくうちに、自然と和やかな雰囲気になりました。さぁ、野外彫刻の鑑賞にわくわくしながら出発です。

・

アイスブレイク「小さな立体を作るゲーム」

(2)作品鑑賞

・屋外には、正門から建物中央棟に向かう広場「エスプラナード」に大きな金属の球体や、直方体や立方体を組み合わせたもの、東口の入口近くの空間には文字が刻まれた巨石などの彫刻が展示されています。

・今回は全体で7点の作品を、3つ、グループ毎に選んで順番に鑑賞していきました。大きな作品を囲んで最初は自由に、周りをぐるぐる回りながら360度から見たり、離れてみたり、近づいたりしながら自由に鑑賞します。最初は遠慮しながら発言していた参加者たちも、ファシリテータの声かけで、ひとことずつ、つぶやくように気づいたことをシェアしていきました。そのうちに改めて作品を見直しながら「本当だ!」「確かにそうですね。」「こっちから見ると面白いよ。」と、どんどん発言が活発になり、グループのなかでの気づきが増えていきました。そして、2作品目、3作品目と鑑賞を重ねるうちに、すっかり打ち解けて、自然に言葉が交わされるようになり、鑑賞が深まっていく様子がはっきりと伝わってきました。

鑑賞の様子

・作品と作品の間の移動では、みんなでおしゃべりをしながら歩くのも楽しい時間でした。途中、にわか雨に降られて室内から作品を眺めたり、暑さを避けてアートラウンジで涼んだり。東口の手前にある大きなイチョウの木からは、たくさんのギンナンが落ちていて、踏まないようにそうっとつま先立ちで歩くのも、ちょっとした冒険気分でした。(2回目の開催時には、美術館の清掃の方にプログラムに合わせてギンナンをお掃除していただき、一同感激しました。)

・

(3)ふりかえり~閉会

・約1時間の鑑賞を終えて、アートスタディルームに戻ります。参加者のみなさんの笑顔からは、充実した時間が伝わってきて、このプログラムの最大の目的であった「野外彫刻を楽しむ」ことは実現できたかなと胸が熱くなりました。

・アイスブレイクと同じ、グループごとのふりかえりでは、野外彫刻の鑑賞体験で気づいたことの話に花が咲きます。特に「美術館には何度も来ていたけれど、今まで通り過ぎていた野外彫刻がこんなに面白いものと気づくことができた。」「みんなで観ることで、自分ひとりでは気づかなかったことや、考え方を知ることができて楽しかった。」などの感想は、どのグループからも聞こえてきました。

・最後にとびラーから、それぞれのグループでどんな感想が出たかを発表して、全員で分かち合いました。みんなで観ること、言葉にすること、そしてそれを聞くことで得られる多くの喜びや、気づいたおもしろい疑問からは、今まで見えなかった世界の扉が開かれる機会となったことがうかがい知れました。

ふりかえりの様子

4.参加者の感想

・プログラム終了後にご記入いただいたアンケートから、参加者の声を一部ご紹介します。2回で計27名の参加者全員から「大変満足」の評価をいただいた結果に驚くとともに、改めて野外彫刻には多くの人を惹きつける魅力があることを確信しました。

(アンケートから抜粋)

・いつもきちんと見てあげていなかった作品たちを正面から横から後ろから見て、常設作品だからこそ数々の楽しみ方があるんだと気づくことができました。

・他の人の意見を聞くことで、自分だけでは考えられなかった視点を得ることができた。

・長い時間の予定でしたので心配でしたが、すぐに時間がたってしまって、とても楽しかったです。

・導入の作品づくりが楽しく、作品鑑賞の助けになりました。

・とてもゆったりしたタイムスケジュールで、みなさんとの鑑賞をたっぷり楽しむことができました。

・これからは街とかにあるオブジェにも心を向けてみようかなって思いました。

・彫刻作品と認識すらしていなかったものが、とてもおもしろいものに変化するという貴重な体験をさせていただきました。

・自由に意見を言える環境だったのがとても良かった。心理的安全性がとても大切だと再認識した。

・ファシリの方が導入してくださったことが、自然でじっくりたのしめた。

・季節が美しく、彫刻が一緒にすごしてくれてる感じ、又たのしんでみたいです。

5.最後に

・参加者のみなさんのすてきな笑顔に、改めてこんなに魅力的な彫刻たちにいつでも会えることの喜びをかみしめる場になりました。長い期間にわたって、それぞれの仲間が得意技を活かし、意見を重ねて作り上げた野外彫刻を楽しむプログラム。参加してくださったみなさんに心から感謝し、今回の一歩が、野外彫刻の魅力を知る喜びをさらに広げていくことを願っています。

・どうぞみなさん、次に東京都美術館にお越しの際は、ちょっと野外彫刻の前で立ち止まってご覧ください!そこにはきっと、新しい扉があります。

(東京都美術館の野外彫刻 https://www.tobikan.jp/archives/collection.html)

ありがとうございました!

執筆:11期とびラー 曽我千文

好きな野鳥のガイドをしています。対話型鑑賞には感動を分かち合う喜びのヒントがあると思い、とびラーになりました。生きとし輝けるもの全てに、それらを介した人とのつながりが生まれることを確信し、楽しくてしかたがないとびラーライフです。

2023.09.15

東京都美術館にある野外彫刻をご覧になったことがありますか。

美術館の庭を探検し、見つけた彫刻たちについて感じたこと、気づいたことをみんなで自由に話しながら、彫刻の魅力を味わう、楽しいひとときを過ごしましょう。

美術の知識や、彫刻の見かたは知らなくても大丈夫。彫刻ってこんなにおもしろいの?きっと発見がありますよ。

2時間のワークショップの中で、とびラー(アート・コミュニケータ)と一緒に作品を見ていきます。お気軽にご参加ください。

日時|

①2023年9月30日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

②2023年10月7日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

※①と②は同じ内容です。重複してのお申し込みはできません。

場所|東京都美術館

集合場所|東京都美術館交流棟2階アートスタディルーム

対象|16歳以上の方

定員|15名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|無料

参加方法|事前申込制。以下の専用フォームよりお申し込みください。

※特別に配慮が必要な方はお知らせください。

※小雨決行

①2023年9月30日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

②2023年10月7日(土)14:00〜16:00 (13:45受付開始)

※本フォームでのお申し込みが完了すると、「返信先Eメールアドレス」宛にメールが届きます。必ずご確認ください。

※お申込み前に「迷惑メール」などの設定を確認し、「@tobikan.jp」からの申込受付メールを受信できるようにしてください。申込完了の自動返信メールが届かない場合は、お申込みされたお名前と電話番号を明記のうえ、p-tobira@tobira-project.info(とびらプロジェクト)宛にメールをお送りください。

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※定員に達し次第、申し込み受付を終了します。

2023.09.11

第4回鑑賞実践講座|「展示室で学ぶ場づくり 〜スペシャル・マンデーに向けて〜」

日時|2023年9月11日(月)13:00〜16:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム、スタジオ、ギャラリーA・B・C(『うえののそこから「はじまり、はじまり」荒木珠奈 展』 会場)

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)、石丸郁乃(Museum Start あいうえの)

内容|

・「スペシャル・マンデー」の事前〜当日〜事後の流れを学ぶ

・当日の流れを展示室で体験する

・会場を知る

第4回の講座では、とびラーが活動する「Museum Start あいうえの」の学校プログラム「スペシャル・マンデー」に向けて、展示室での鑑賞の場づくりについて考えました。

・

まず、「Museum Start あいうえの」のプログラム・オフィサーである石丸郁乃さんから、「スペシャル・マンデー」の概要と、事前授業〜当日の展覧会鑑賞〜事後授業まで行うプログラムの流れについてのレクチャーがありました。

・

・

つぎにARDAの三ツ木さんからは、美術館の展示室で子どもたちの鑑賞をファシリテーションする際のポイントを、実際の鑑賞の様子を映像で見ながら解説してもらいました。

・

その後、スペシャル・マンデー当日のプログラムの流れを体験し展示室での場づくりについてより具体的に考えていきました。

・

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2023.09.09

日時|9月9日(土)13:30〜16:00

場所|東京都美術館 講堂

講師・テーマ|

・村田陽次(東京都 生活文化スポーツ局 都民生活部 地域活動推進課)

・「やさしい日本語」

・山藤弘子(日本語教師)

・「生活者としての外国人と共に~地域の現場から~」

多文化共生をテーマに、お二人の講師を招いてお話を伺いました。

東京都の村田陽次さんからは、多文化共生を推進する東京都の取り組みについてお話を聞きました。外国にルーツを持つ方々への支援格差の問題や「やさしい日本語」の活用について、また多文化共生をめざす東京都や全国の美術館・博物館や劇場など様々な文化施設の取り組みも紹介されました。

二人目の講師として、日本語教師で、外国人住民と台東区の地域をつなぐ活動をしている山藤弘子さんからお話を聞きました。Museum Start あいうえの のやさしい日本語プログラムでは、山藤さんを通じて台東区の外国ルーツのお子さんとその保護者がプログラムに参加しています。(やさしい日本語プログラム過去の事例はこちら)

外国人住民が、地域を支える生活者として活躍できるよう、住民同士が日常的な関わりを続けていくことの重要性について伺い、とびラーも関心をもって聞いていました。

行政の取り組みと、地元での顔のみえる距離での関わりの両方があることで、多文化共生社会へとつながっていくことをお二人のお話から感じ、アート・コミュニケータが外国人住民との日本人の関わりを美術館を拠点としてつくっていく意義を再確認することができました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)