2025.11.02

第5回建築実践講座|オープンレクチャーvol.16/関連プログラム「とびラーとみつけよう!東京都美術館のおすすめポイント」

日時|2025年11月22日(土) 10:00〜16:00

会場|東京都美術館 講堂

講師|松隈洋(神奈川大学 建築学部 教授)

岩井祐介(慶應義塾幼稚舎 教諭)

オープンレクチャーvol.16「みんなのけんちく〜みる・知るからはじめよう〜」では、講師として松隈洋さんと岩井祐介さんをお迎えしました。

松隈さんからは、日本のモダニズム建築を代表する建築家・前川國男と東京都美術館についてお話を伺い、建築の魅力をわかりやすく紹介していただきました。

岩井先生からは、子どもたちが日々使っている校舎を題材に、建築を見て考え、感じたことを共有しながら学んでいく授業の実践についてご紹介いただきました。

オープンレクチャーの様子は、近日中に公開予定です。

午後からは関連プログラム「とびラーとみつけよう!東京都美術館のみどころポイント」を行いました。

とびラー達は、黄色いバンダナをつけてみどころポイントのタイトルを持ち講堂で参加者を待ちます。

参加者が揃ったら、いよいよプログラムのスタートです。

まずは、参加者と一緒に講堂からみどころポイントに移動します。

見るだけでなく、触ってみたり座ってみたり・・・

様々な方法で東京都美術館のみどころポイントを伝えました。

撮影:升谷玲子

参加者ととびラーが一緒に、東京都美術館を楽しむ時間となりました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 大東美穂)

2025.10.27

・東京都美術館で開催された「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」(会期:2025年9月12日(金)~12月21日(日))にて、展覧会の休室日にあたる10月27日(月)に「障害のある方のための特別鑑賞会」を実施しました。

・

・当日は、とびラーとアート・コミュニケータ東京(任期満了したアート・コミュニケータの団体)が連携し、館内のさまざまな場所で来館者お一人お一人が安心して過ごせる環境を整えていきました。

・

・

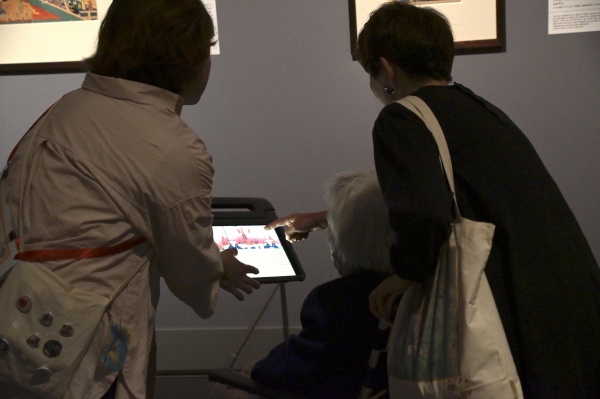

・今回の特別鑑賞会でも、ミロ展に引き続き、とびラーが「とびラボ」で発案したアイデアが行われました。案内状のデザインや、手元のiPadで拡大画像を明るく見ることができる工夫、また、東京都美術館が制作した触図(しょくず・作品の構図やモチーフを凹凸のある線や点で立体的に表わした図版)を用いた鑑賞サポートも行われました。事前の準備段階から複数のとびラーが関わり、来館者が展覧会に出会うための入口をつくってきました。

・

・

iPadに入れた作品画像を手元で拡大して細部を見やすくサポート

・

・触図を用いての鑑賞サポートでは、アート・コミュニケータが来館者と一緒に作品を鑑賞します。アート・コミュニケータは作品に描かれているものを説明したり、作品から受ける印象をお話しします。同時に、来館者の指先を触図にふれさせながら、構図や質感をイメージしてもらいます。

・

・触図《種まく人》の前でも、多くの声が交わされました。まず多かったのは、触ることによって作品の全体像が立ち上がる驚きです。

・

ロービジョンの参加者からは、

「本物は会場が暗くてよく分からなかったけれど、触図だと木の太さや種をまく男の姿がよく分かる。見やすい」

という声が聞かれました。・

・また、触図を使ったアート・コミュニケータとの会話から、作品の細部に気づいていくことも多くあります。

・

「太陽はうすく赤くなっているのですか?色はどういう感じですか」

「青い袖を着ているんですね。種をまく手はどちら?」

「右手ですね。土に向かっている。左手は袋を持っている…あ、持っているのが分かります」

・

など、触図を起点に、色・身体の向き・動作が具体的なイメージとして共有され、鑑賞が深まっていきました。

・

・

・鑑賞会後のアンケートには、「安心して、ゆっくり鑑賞できた」「人混みを気にせず美術館に来られた」という声が多く寄せられました。

・

・アート・コミュニケータについても、「そっと声をかけてくれた」「一緒に見てくれた」「新しい気づきがあった」といった感想が並び、鑑賞をともにつくる存在として受け取られていたようです。

・

・とびラーから寄せられた当日のエピソードの中には、印象的なやりとりがいくつもありました。

・

《種まく人》の前を行ったり来たりしている来館者の方がいました。

「見づらいですか」と声をかけると、

「違うのよ。ほら、こっちから見ると絵の具がきらきらして、きれいでしょ。」

そう言って、右側に連れて行って教えてくださいました。

来館者の方の笑顔も、きらきらしていました。・

・説明する側・される側などの関係ではなく、作品の鑑賞を分かち合う時間が、自然とそこに生まれていました。

・

・

・

・また今回は、慣れない移動や人混み、周囲の視線、音、光等の混在により不安やストレスを感じた際に気持ちを落ち着かせたい方のために、「カームダウンスペース」や「センサリーキバッグ」(イヤーマフやセンサリートイなどが入ったバッグ)を導入しました。また、お声掛けが苦手な方にスタッフやアート・コミュニケータが気がつけるようにするための目印(白紙の名札)も用意しました。

・すべての方に安心して展覧会を楽しんでいただくための模索は続きます。

・

・

・特別鑑賞会は、一度きりの特別な日ではなく、皆さまと美術館との関係の入口となる1日です。

・この日のご来館をきっかけに、今後も皆さまとのご縁が続いていくことを願っています。

・

・

・

・

・次回は、2026年2月9日(月)、東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやきにて開催を予定しています。

・

次の鑑賞会でもみなさまにお会いできるのを、アート・コミュニケータ一同楽しみにしています。

2025.10.20

日時|2025年10月19日(日)13:30〜16:30

場所|東京藝術大学 第一講義室

講師|村田陽次(東京都 生活文化スポーツ局 都民安全推進部 都民安全課)

山藤弘子(地域日本語教育コーディネーター、多文化共生コーディネーター)

とびらプロジェクトの活動の拠点である東京都美術館は台東区にあります。

上野公園には毎日たくさんの観光客が海外から訪れています。また、台東区内は外国にルーツを持つ人が多く住んでいる地域でもあります。

アートコミュニケーションの活動を届ける際にも、そうした外国にルーツがある方、日本語を母語としない人たちへどのように情報を届けるか、来館した際にはどのようにコミュニケーションをとることができるかを考えています。

今回の講座では、東京都の多文化共生の推進に長く尽力されてきた村田陽次(東京都 都民安全総合対策本部)さんと、台東区在住で日本語教育のコーディネーターをしている山藤弘子さんをお迎えして、国・文化が違う人とどのようにコミュニケーションをとり共生していけるかについてお話を聞きしました。東京都の行政の取り組み、台東区での活動とそれぞれの違うお立場から現状と取り組みについて幅広くお話を聞くことができました。

村田さんのパートでは、東京都に住む外国にルーツのある方の状況と行政支援についての紹介や、日本語以外の言語を母語とする人とのコミュニケーションで英語よりも多くの外国人に伝わりやすいとされている「やさしい日本語」の考え方、使う際のコツをわかりやすい映像も交えて伺いました。「やさしい日本語」が必要とされる背景には、阪神・淡路大震災や東日本大震災震災などがあり、災害時の防災アナウンスで難しい言い回しによって伝わらなかった経験から行政やメディアの発信も見直されてきたそうです。

日本語を母語としている人にとって、話し方について普段から考える機会は少なく、改めて日本語の複雑さや、わかりにくい言い回しがあることに気づきます。また、どこの国の方にでも英語で話せば伝わるというわけでもない。ということも重要なポイントでした。

とびラーからも「やさしい日本語については、各自の母語を大切にしつつ、歩み寄るツールとなる可能性を感じた」という振り返りのコメントがありました。

村田さんからは、「やさしい日本語」は万能ではなく、お互いに理解し合えるプラットホームであり、まずはそこからはじまるということ。そこからはその時々に応じて工夫してコミュニケーションをつくる必要がある。ということも添えられました。とびらプロジェクトの活動も長く見守っていただいている村田さんからは、アート・コミュニケータの実際の活動を想定したアドバイスをたくさんいただきました。

山藤さんからは、いま接している子どもたちの状況や地域の状況を教えていただきました。日本語教室を開き、多文化共生の活動を行っている地域での事例を交えてお話ししてくださいました。

教育現場では外国ルーツの児童・生徒の増加による必要なサポートが不足していて、子ども、親、先生、それぞれの立場から困っている点を挙げていただきました。

日本語能力について、日常生活に必要な言語能力は1〜2年で習得できるが、学習するために必要な言語能力は5〜7年かかるそうだ。学校に通う子どもは日常のコミュニケーションは、比較的早く身に付く人が多いけれど、学習に必要な言語能力の習得はさらに時間がかかる。周囲の大人がその習得の違いを理解していないと、「ただ勉強ができない子という誤解や偏見が生まれてしまう」というお話は印象的で、受講するとびラーからも「自分が働く学校現場で、日本に来て数年たち日常会話は問題なく話せる外国にルーツがある子どもたちが、学習でつまづいている様子をうすうす感じていました。今回の講座で理由が初めて分かった気がしました」という振り返りのコメントがありました。

地域の多文化共生では、一過性の交流ではなく、ともに地域で暮らしている人として定期的に関わりをつくっていくことを大切にされていて、具体的な声として、日本で暮らす外国ルーツの人にとって、支援を受ける側というよりも、この先も日本に住む者として地域のコミュニティに参加し貢献したいという方も多いそう。

そうした人たちが一緒に餅つき大会やお祭りなど地域行事に参加するようになってきているというお話がありました。この呼びかけも「やさしい日本語」でチラシを作ることで、外国人住民から「初めて情報が目に入ってきて内容を受け取ることができた」「呼ばれている気がした。」という反応があり参加に繋がったそう。情報を発信する側の工夫で日本語を母語としていない人も歓迎していることが伝わるというお話でした。

これまでも、Museum Start あいうえののプログラムで、とびラーとの活動を一緒につくってきてくれた山藤さんからは、

「美術館は多様な人々が互いを認め合い、つながりを見つける場になる」ということ、「アートコミュニケーションこそ、今の社会の対立を和らげる力となる」というメッセージいただきました。

さまざまな言語を母語とする人がとびラーの中にもいたり、お仕事で外国ルーツの人と出会う機会もある方もいて、講座の最後の村田さんと山藤さんのクロストークと質疑応答の時間では、それぞれの背景からお二人のお話に対する様々な感想が交わされました。

振り返りの中では

「日本に長期滞在することになる外国にルーツを持つ方々に対して、改めて一緒に暮らしていく仲間であるという事実を再認識できた」

「どれほどオープンマインドでいるつもりでも、自分のよく知らない文化に対して「怖い」といったネガティブなバイアスを本当に持たずいられるのか。バイアスなどないと思い込んでいる時ほど、自分を省みることが必要かもしれない。」

「自分自身も、いま住んでいる地域に対するつながりを持てていないので、まずは自分が地域で行われている活動に関心を持つことから始めないと」

外国ルーツの在住者が増加している日本社会の状況で「事実に基づかない決めつけ」によって生まれる誤解や、自分で選んだわけでなくそうした状況にある子どもの状況を知ることで、いま美術館で活動をつくっていく意義について改めて共有する時間となったのではないかと思います。

「Museum Startあいうえの」のダイバーシティプログラムでは「美術館でやさしい日本語プログラム」を毎年行っています。外国ルーツの子どもたちとその保護者だけでなく、日本語話者の親子も一緒に作品を鑑賞して感じたことを身体や音、絵など言語以外の表現も使いながら伝え合います。このプログラムにもとびラーがいることで参加者一人一人の状況を見守り、子ども同士だけでなく、その保護者同士のコミュニケーションも大切にプログラムをつくっています。

今年も山藤さんにプログラムパートナーとして参加いただき、村田さんにもアドバイスを受けて準備を進めています。プログラムに向けて前提となる基礎的知識や最新の状況を知ることができました。また、とびラーの中には帰ってから自分の地域のこと、外国ルーツの方への支援活動を調べてみた人もいて、日常の中で多文化共生や、「やさしい日本語」について意識的になることができたようです。

(とびらプロジェクト マネージャー 小牟田 悠介)

2025.10.13

第5回 鑑賞実践講座|ファシリテーション事前準備

日時|10月13日(月・祝)13:00〜17:00

会場|東京都美術館 アートスタディルーム、スタジオ

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

10月13日(月・祝)午後、東京都美術館 アートスタディルームとスタジオを会場に、第5回鑑賞実践講座「ファシリテーション事前準備」を開催しました。講師は三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構)です。

第5回は、第4回で学んだ展示室での場づくりをふまえ、鑑賞の実践に向けて、作品の魅力にどのように近づき、どのような準備を行うのかを学ぶ回として位置づけられています。鑑賞の場は、当日のふるまいだけでなく、ファシリテータが事前にどれだけ作品と向き合っているかによって大きく左右されます。この回では、その「事前準備」に焦点を当てました。

講座の前半では、VTSのファシリテーションに向けて行う作品研究の考え方についてレクチャーが行われました。作品研究というと、作者や制作年代などの情報を集めることを想像しがちですが、ここではその前にまず、作品をよく見て、鑑賞者が何を感じ、何を語るのかを想像すること、そしてその発言の裏付けとなる、より客観的な要素を作品の中から丁寧にたどることの大切さが共有されました。

また、鑑賞者が作品を見るときにもつさまざまな視点のバリエーションを想定し、視点を整理・分類しておくことで、作品の全体像や魅力をファシリテータ自身がつかんでおくことの重要性も確認されました。

続いて、グループに分かれて作品研究のワークを行いました。参加者は、作品画像を前にしながら、形や色、構図、モチーフなどに目を向け、気づいたことを言葉にしていきます。個人での観察と、グループでの共有を往復することで、ひとりでは気づかなかった視点や、見方の広がりを体験しました。

後半では、先ほどのグループワークで行った作品研究を、一人で行いました。とびラーからは、グループワークと違い、自分一人で作品をみる際には、視点の広がりや深さを自分自身で生み出す必要があるため、より難しさを感じたという声が聞かれました。VTSのファシリテーションには、ファシリテータ自身の鑑賞体験の豊かさも重要であることが、実感を伴って共有されました。

第5回は、ファシリテーションを「その場でうまく進める技術」として捉えるのではなく、事前にどれだけ作品に近づき、準備を重ねているかが鑑賞の質を支えていることを学ぶ回となりました。

次回の第6回では、ファシリテーションのスキルを高めるために不可欠な、実践のふりかえりに取り組んでいきます。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2025.10.01

日時 |2025年9月20日(土)

場所 |東京都美術館

参加者(事前申込)30名、とびラー16名

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

まだまだ暑い日が続き、涼しくなるのが待ち遠しい9月。

そんな中、2025年度 第3回目の「とびラーによる建築ツアー」が実施されました。

東京都美術館を建築した前川國男や歴史についてお話しした後、東京都美術館の特徴や見どころの紹介をしました。

この建築ツアーは、決まったコースはなく、それぞれのとびラーが考えたオリジナルのツアーです。

2025.09.28

第3回建築実践講座|「HAGISO 最小文化施設の取り組みについて」

日時|2025年9月20日(土) 14:00〜16:00

会場|東京都美術館 講堂

講師|宮崎晃吉(株式会社HAGISO 代表取締役)

谷中銀座商店街から路地を入った静かな場所に位置するHAGISOは、築68年の木造アパートを修繕し2013年3月に「最小文化施設」としてオープンしました。

カフェとギャラリーが併設されており、トークイベント、地域交流の場そして、コンサートを行うなど様々な活動をしています。

その活動と地域との繋がりやそこから生まれるコミュニティーについて、宮崎晃吉さんにお話を伺いました。

建築を再生することで、「人が集まり、過ごし、交わっていく場所」としての〈場〉となり、そこには新しいつながりが育まれ、地域にこれまでになかった価値が生まれていきます。

この取り組みは、ただ古い建物を残すのではなく、その土地に眠っていた価値を見つめ直し、人が関わることで未来へつなぐ試みでもあります。

HAGISO は、建物を再生することを通して、「谷中」というまちに新しい息吹と価値を与えてきました。

建築の再生から、人とまち、そしてコミュニティが生まれていく可能性を実感するきっかけとなりました。

こうした取り組みを聞いて、とびラーとして、また3年の任期満了後に自分の地域での活動につながるきっかけを考える時間になったことと思います。

HAGISOのホームページはこちらからご確認いただけます。

(とびらプロジェクト コーディネータ 大東美穂)

2025.09.15

日時|2025年9月14日(日)13:30〜16:30

場所|東京都美術館 講堂

講師|柴田光規(川崎西部地域療育センター センター長)

普段、川崎西部地域療育センターで子どもたちの診療に携わる柴田光規さんにご登壇いただきました。

柴田さんは、元とびラーとしても活動し、任期満了後の現在では、川崎を拠点とするアートコミュニケーション事業「こと!こと?かわさき」のことラーとしても活動されています。

アート・コミュニケータの活動についてもよく知っている柴田さんに、発達に特性をもつ子どもへの支援についてご講演いただきました。

自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などを総称する「神経発達症(いわゆる発達障害)」のそれぞれの症状の特性やそのときの子どもの心理的な状態について、専門的な立場からお聞きすることができました。

とびラーが伴走するMuseum Start あいうえのの学校プログラムでも、特別支援級や発達特性のある子どもたちも来館し一緒に作品鑑賞を行います。発達支援の基本的な考え方をお聞きし、迎える側にできることを知る機会をつくろうということで、今年のアクセス実践講座のテーマの一つとしました。

社会の中で子どもの「困った行動」に出会ったときの私たちの視点として、「困った行動」は実は子ども自身が困っている。対処法がわからなくてとった行動であることが多い。というお話があり、特性を理解することで、どのようなことに困っているのか、子どもの困りごとを想定し、情報の伝え方にあらかじめ工夫ができることがあることを療育センターの現場の具体的な対応を例に紹介がありました。

神経発達症の特性を持つ人たちには脳や神経の特性に由来する 独自の文化があると考える「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」についての紹介もありました。

とびラーの振り返りでは

「子どもにとって今どんな状況なのか?という目線で問題行動を見直し、否定しないで肯定的に具体的な指示を出す、視覚情報で再確認できるようにする、というのは、自閉症の子に限らず大切な関わり方だと感じた。」

「自閉症の方には、伝えたい情報に集中してもらうために、それ以外の動きを制御して混乱させないよう気をつける、というのは新たな学びだった。」

講座の後半では、東京都美術館の社会共生担当の工藤さんも登壇し、東京都美術館へ来館する際の展示室までの道のりを見通しを立ててあらかじめ知ることができる「ソーシャルストーリー」についての紹介がありました。制作の意図と大事にしているポイントを解説しつつ、ご尽力いただいた柴田さんにもコメントをもらいながら、ソーシャルストーリーのポイントと使う方の目線で解説しました。

とびラーからは

「自分自身、何の準備もなく初めての場所へ赴く際は、とても緊張しますし、初めての活動では、戸惑っていたことを思い出しました。ソーシャルストーリーをもう一度よく読んで、周りの人たちにも伝えたい」

というコメントがありました。

講座を通して、「発達障害」という子どもの状態を知ることができ、捉え方が変わることで、それぞれがこれからの対応にこれまでより少し視野を広く持って迎えることができるようになったのではないでしょうか。

柴田さんの講座の中での子どもたちの様子を表現するやさしい語り口からも、アートコミュニケータとして子どもたちを迎える際の視点を学べたような気がします。来館する子どもたちのその時の状況に寄り添って想像していくことが大事だともおもいました。

(とびらプロジェクト マネージャー 小牟田 悠介)

2025.09.15

日時|2025年9月14日(日)13:30〜16:30

場所|東京都美術館 講堂

講師|野本潤⽮(台東区立台東病院/老人保健施設千束 作業療法士 )

藤岡勇⼈(東京都美術館 学芸員)

⾦濱陽⼦(東京藝術⼤学 特任助手)

2021年から東京都美術館で始まったCreative Ageing ずっとびでは、超高齢社会に入るこれからの日本社会において、高齢者だけでなく、若い世代も一緒に創造的に年を重ねることを考えていくプロジェクトとして始まりました。

Creative Ageing ずっとびでは、認知症が気になる方とその家族に向けた「ずっとび鑑賞会」を開催しています。

今回の講師には、「ずっとび鑑賞会」でも、ご協力いただいている台東区にある台東病院の作業療法士の野本潤⽮さんにお越しいただき、認知症の理解につながる基本的な知識と、台東病院と併設する老人施設千束について伺いました。

野本さんにはこれまでにもずっとび鑑賞会の開催に向けて院内での参加者のお声がけや当日の展示会場が安全で鑑賞しやすい場づくりとなるようアドバイスをいただいています。当日までにこうした準備を重ねて認知症の方も安心して来館出来る体制をつくることができています。

今年度は、10月に2回の「ずっとび鑑賞会」を開催します。そのうちの1回は野本さんの担当する老人保健施設千束から来てもらうことになっています。今回の講座を受けて、当日のプログラムに向けてスタッフととびラー、それぞれ認知症についてと来館する老人

保健施設の様子を学びます。

認知症とは、「さまざまな病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障をきたした状態」

ということで、認知症と軽度認知障害(MCI)を合わせると65歳の3人に1人がいずれかの認知障害があるというデータがあります。

認知症の中のアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症といったそれぞれの症状の紹介があり、記憶障害などの症状に伴って現れる、抑うつ・不安・幻覚・妄想・徘徊・攻撃性などの様々な精神症状や行動障害=行動・心理症状 (BPSD)について詳しく伺いしました。

そうした認知症の方と接する上での心構えについて丁寧なご説明があり、接する上で前提となるパーソン・センタード・ケアという考え方の紹介がありました。認知症の人を一人の人間として尊重し、その人の人生、性格、価値観、生活歴などを踏まえて「その人らしさ」を大切

にするケアの考え方です。

その人のすべての行動には意味があると考え、「問題だとされている行動」は、身体的不快感や感情的な苦痛の表現ではないだろうかと考えることで、その人のいまの状態をよく見ることにつながります。

鑑賞会の参加者と接する上で覚えておきたい考え方です。

とびラーの振り返りでは

「野本さんがおっしゃっていた「記憶に残らないけれど楽しかったとか嬉しかった感情は残る」という言葉や鑑賞会をきっかけに家族と医療者との関係性が良くなったというお話が印象的でした。」

「とびラーとして認知症の方と関わる上で1番大切なことはその方に関心を寄せることであり、本人の思いを聴き、掘り下げていくことだと思いました。」

「先入観を持たずにフラットな視線を持ち続ける冷静さも大切だと考えました。それが余白を持つということかなと思いました。また人生の大先輩として敬意を持って対応したいと思いました。」

というコメントがありました。

後半には、Creative Ageing ずっとびを担当している藤岡さんと金濱さんからプロジェクトについて、取り組みの最新情報についてとびラーに紹介がありました。藝大美術館での認知症の方に向けた鑑賞会だけでなく、来館しにくい高齢者もオンラインで東京都美術館で開催される展覧会をとびラーと鑑賞できる「おうちで鑑賞会」や、アーティストとも協働したアクティブシニアに向けたプログラムの紹介もありました。

Creative Ageing ずっとびでは秋の鑑賞会に向けて、地域の医療者、社会福祉協議会、包括支援センターとも協働して準備を進めていきます。

(とびらプロジェクト マネージャー 小牟田 悠介)

2025.09.08

日時|2025年9月7日(日)13:30〜16:30

場所|東京都美術館 講堂

講師|冨樫正義(公益財団法人日本ケアフィット共育機構)

小川真美子(点字・触図工房BJ)

峰岸優香(東京都美術館 学芸員)

工藤阿貴(東京都美術館 社会共生担当)

講座の前半では公益財団法人日本ケアフィット共育機構の冨樫正義さんから、視覚障害のある方への理解と接し方の基本を学びました。

視覚障害といっても、全く見えない方だけではありません。

弱視の方、視野が狭い方、色の見え方に特性がある方など、状態はさまざまです。

だからこそ、その人に合わせた声掛けやサポートが必要になります。

講座では、視覚障害のある方への、声掛けの際のポイントを学びました。

声をかけるときは前から名乗ること、触れる前に必ず確認すること、

「こちらです」などのあいまいな表現ではなく、距離や方向を具体的に伝えることなど、具体的なポイントを整理して教えていただきました。

とびラーのふりかえりには、こんなコメントが寄せられました。

「見えない・見えにくいという視覚的な違いには様々な背景があり、当然ながら個人によって感じ方や考え方も異なる。そのため、対応するときには先入観を持たず、丁寧に向き合うことが大切だと改めて感じました。」

「社会は多数派に合わせて形成されているということで、少数派や障がいのある方の困りごとの多くは社会的障壁によるものであることをわかりやすく示してくださいました。タッチパネルが視覚障がいのある方にとっては不便であることに気付かされました。」

「実際の場面を想定してみると、相手の立場に立って理解することの難しさを痛感し、自分が本当に理解できていたのか疑問に思うところばかりでした。だからこそ、手助けとなる行動を躊躇せずに踏み出せるよう、まず「知ること」から始めたいと思います。」

次に、みえない・みえにくい方への情報サポートツールを制作している小川真美子さんにお話しを伺いました。小川さんは点字の表記やデザイン、街の中にある触れる案内図を手掛けるほか、近年では美術館から依頼を受け、手で触れて作品を理解するための触図(しょくず)を専門的に制作しています。

いまの仕事に専念し、独立するまでのお話を聞きながら、制作する時の小川さんの苦労や、大事にしているポイントをお聞きすることができました。

小川さんは東京都美術館で夏に開催された「アート・コミュニケーション事業を体験する 2025 みること、つくること、つながること「Museum Start あいうえの」12年と現在地」(2025年7月31日(木)~8月10日(日)開催) (通称AC展)で展示された作品2点の触図を制作してもらったご縁があり、小川さんの触図を体験したとびラーもいて、親近感を持ってお話を聞きました。

後半は展覧会担当のアート・コミュニケーション係 学芸員の峰岸さんと社会共生担当の工藤さんも登壇し、小川さんや作家と協働した触図の制作について紹介しました。

現代作家の作品の触図ということもあって、実際に作家のアトリエに伺って作品の意図を聞きながら触図を制作した際のエピソードや、そのプロセスを聞くことができました。

触れるからよいということではなく、伴走するアート・コミュニケータがどのように働きかけるかが重要であること、

作品制作者、触図をつくる人、それを伝える人がみえない人とみえる人が展覧会を楽しめるように試行錯誤したことをふりかえりました。

とびラーのふりかえりには、こんなコメントが寄せられました。

「実際に触図を使う方の意見を聞きながら、伝え方、作り方を調整して、相互に作り上げていく工程が、とても大事だということがよく分かった。」

また、実際に視覚に障害のある来館者と小川さんが制作した触図を鑑賞したとびラーも何人かいて、その様子を共有してくれました。

「私たちの目は、見たいものしか見ようとしない。AC展のコミュニケータとして活動した際に、視覚障害がある方と作品を一緒にみる機会がありました。そのことによって、そこにあった作品をきちんと見ていなかった、見過ごしていたことに気づくことができました。視覚障害がある方と作品をみることによって、自分が気づきを得ることができました」

講座の最後には、東京都美術館で定期開催している「障害のある方のための特別鑑賞会」にてアート・コミュニケータが視覚障害のある方に伴走して、展示室や作品について、言葉で伝えながら一緒に鑑賞する取り組みを紹介しました。

東京都美術館では、社会共生の取り組みの一つとして特別展ごとにUV印刷による凸版印刷で作られた触図を用意しています。

その触図を使った鑑賞を深めるとびラボ「触図ラボ」、会場の照明や展示方法により、障害のある方が見えにくい作品をiPadで拡大してみせる「iPadラボ」、そのほか、とびラーによって2023年に開催された 「みえない人とみえる人が一緒に楽しむアート鑑賞みんなでみる美術館」の紹介がありました。

講座終了後には、全盲のとびラーから自分の状況に関して共有するとびラボが開かれました。ご自身のことや、声をかけるときに気をつけてほしいこと、普段の困りごと、挑戦していることなどが話されました。参加したとびラーからも質問が飛び交い、他の皆さんの知り合う場となりました。

触図をつくる環境もできてきて、とびラーの仲間にも当事者の方がいる。みえない、みえにくい人との鑑賞をもっと試行錯誤し、取り組んでいける可能性を感じた講座でした。

(とびらプロジェクト マネージャー 小牟田 悠介)

2025.09.08

第4回 鑑賞実践講座|展示室で学ぶ場づくり〜スペシャル・マンデーを例に〜

日時|9月8日(月)14:30〜17:30

会場|東京都美術館 アートスタディルーム、スタジオ、ギャラリーA/C

講師|手代木理沙(東京藝術大学 芸術未来研究場 ケア&コミュニケーション領域 特任助手、Museum Start あいうえのプログラムオフィサー)

・・・新留璃子(東京都美術館専門家委託、Museum Start あいうえのプログラムオフィサー)

・・・越川さくら(東京藝術大学 芸術未来研究場 ケア&コミュニケーション領域 特任助手、とびらプロジェクトコーディネータ)

9月8日(月)、東京都美術館 アートスタディルーム、スタジオ、展示室を会場に、第4回鑑賞実践講座「展示室で学ぶ場づくり」を開催しました。講師は、Museum Start あいうえののプログラムオフィサーの手代木理沙さん、新留璃子さん、また、とびらプロジェクトコーディネーターの越川さくらが務めました。

第4回は、これまでに学んできたVTSやファシリテーションの考え方を、実際の展示室という現場に引き寄せて考える回として位置づけられています。学校単位で、小学生から高校生までが来館する、あいうえのの鑑賞プログラム「スペシャル・マンデー」を具体的な想定として、鑑賞の場をどのように準備し、どのように立ち上げていくのかを学びました。

講座の前半では、学校プログラムにおける事前準備から当日、事後までの流れを確認しました。子どもたちが美術館を訪れる際に、どのような情報や環境が必要か、鑑賞の時間や動線について、実際のプログラムをもとに共有しました。

続いて、現在開催中の展覧会「つくるよろこび 生きるためのDIY」(会期:2025年7月24日(木)〜10月8日(水))の展示室で、「スペシャル・マンデー」のプログラムの基本的な流れを実際に体験しました。展示室では、作品そのものだけでなく、空間の広がりや明るさ、音、人の動きといった要素が鑑賞体験に大きく影響します。これまでの講座から一歩進んで、展示室環境のなかで、来館者がどのような鑑賞体験を紡いでいくのかを、実際にプログラムの流れを体験することが目的です。

鑑賞体験の後には、チームで振り返るためのワークシートを使い、グループごとに振り返りを行いました。鑑賞の中で起きていたことを整理しながら、ファシリテータの声かけや立ち位置、参加者同士の関係性が、鑑賞の深まりにどのように影響していたのかを言語化していきます。ひとつの正解を探すのではなく、場で起きていた出来事を丁寧に振り返ることを重視しました。

後半では、自分がファシリテーションを行うことを想定し、自分ならどのような声かけや場づくりを行うかを具体的にイメージしながら、ワークシートに書き込んでいきました。鑑賞者一人ひとりが安心して作品と向き合えるようにするために、ファシリテータとしてどのように立つのか、声のトーンや動き、参加者との距離感など、細かな要素について考えました。その後、とびラー同士でお互いのシートを共有し、意見を交わしました。

第4回は、鑑賞やファシリテーションを「方法」として学ぶだけでなく、展示室という場の中で実際に起こる出来事をもとに、鑑賞の場をどう支えるのかを具体的に考える回となりました。9月には、実際の「スペシャル・マンデー」で、とびラーが学校の子どもたちを迎えます。プログラムに向けて準備を進め、当日の子どもたちの鑑賞を、より豊かな時間にしていきたいと思います。

次の第5回鑑賞実践講座は、9月末の「スペシャル・マンデー」や10月の「名品リミックス!を対話で楽しもう!(ブログリンク)」などの実践を経て、10月に行います。実践後のとびラーのみなさんの成長が楽しみです。このあとの講座は、鑑賞の事前準備や、スキルアップのためのふりかえり方法について考える回へと進んでいきます。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)