2016.07.02

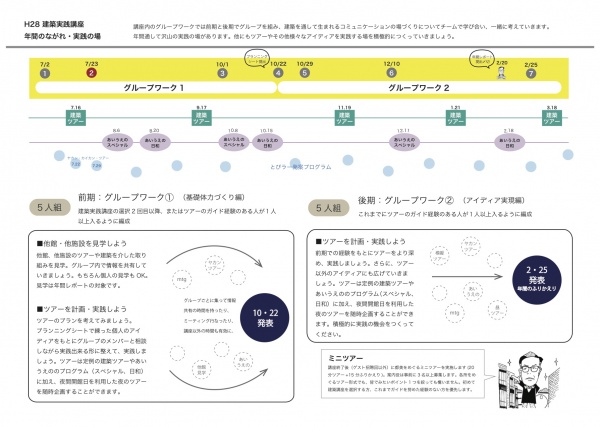

本年度の建築実践講座がスタートしました。

第1回目の今回は、建築講座の概要とながれを共有し、年間のイメージをつくっていきます。

本題のガイダンスに入る前にまずは「けんちく体操」でアイスブレイク。

この「けんちく体操」とは、建築物の形を自分の身体をつかってマネをするというものです。

身体を動かしながら建築を学べるワークショップとして、「チームけんちく体操」によって、国内や海外のさまざまな場所でも開催されており、こどもでも大人でも気軽に楽しむことができます。

まずは自分一人で「東京スカイツリー」になりきります。

単純な形のようで、足の組み方や手の上げ方がそれぞれ異なり、どこに着目していたかが個性豊かに現れます。

次は2人1組でフランスはパリ「凱旋門」。

これも一見シンプルな形ですが、アクロバティックな表現にチャレンジするチームもありました。

次も同じくパリにある「ポンピドゥー・センター」。こちらは3人組で行います。

現在東京都美術館にて「ポンピドゥー・センター傑作展」が開催されていることもあり、ギザギザと折れ曲がったエスカレータや特徴的な外観を3人で力を合わせて表現します。

最後は一気に人数を増やし、8人組でここ東京都美術館に挑戦します。

空撮画像をみると、いくつもの箱がひとつの広場を囲むように配置された様子がよくわかります。

ずつずれて並ぶ棟や、エントランスのシンボルの丸い銀色の彫刻になりきったりと、細かなこだわりが各チームの特徴となって現れています。

体で表現するためには、まずはよく建物を見ることをしなくてはなりません。

その建物の特徴や建築家の工夫が、使う人にどう影響を与えているのか。

建築実践講座では、建築と人々との関わりに視野を広げていきながら、建築を通して生まれるコミュニケーションについて考え深めていくことを目標としています。

ガイダンスでは、講座の目標を共有し、年間のながれを確認しました。

各回の講座や前後期のグループで取り組む活動を通して、様々な実践の場を1年通して経験していきます。

続いて、東京都美術館学芸員の河野さんより、東京都美術館の歴史や建築についてのレクチャーです。

1926年に東京府美術館として開館し、1975年に建築家・前川國男が設計した今の茶色い外観印象的な姿となった東京都美術館。

その後35年が経ち、2012年に大規模な改修を経てリニューアルオープンしました。デザインや設計のこだわりはそのままに、使う人を考え時代に合わせた改修が施されています。

まずはこの前川國男が設計した東京都美術館への関心を軸に、建築の魅力や人々との関わりに視野を広げていきます。

講座の後半は、前期のグループワークのキックオフ。

グループのメンバーで顔合わせを行い、半年の計画を立てました。他館に見学に出かけたり、グループで建築ツアーに取り組むなど、建築を通して生まれるコミュニケーションの場づくりについてチームで学び合い、一緒に考えていきます。

講座終了後には早速館内のみどこをめぐり、これからの活動のヒントを見つけているようでした。

この講座のワークからどんな活動や発見が生まれていくのでしょうか。

半年後のグループワークの成果発表に期待しています。

(東京藝術大学美術学部特任助手 大谷郁)

2016.06.25

2016.06.04

【美術館探訪の愉しさ】

私は、アート・コミュニケータ(通称:とびラー)になってから美術館の建物自体にみどころがいっぱいあることを知りました。東京都美術館(以下、トビカン)は、日本のモダニズム建築の巨匠・前川國男氏の設計です。壁、階段、照明、家具などあちこちにこだわりがあって、散策しながら一つひとつ見つけていくと、これまでは何とはなしに眺めていたトビカンをめぐる景色が、ぐっと生き生きとみえるようになりました。

トビカンに展覧会をみに来てくださる皆さんにも、トビカン探訪の愉しさを味わってもらえたら、という思いから、とびラーたちでトビカン散策をテーマとしたワークショップを企画しました。トビカン周りや館内を小グループで写真を撮りながら歩き、撮った写真を共有しながらティータイムを過ごすというものです。

先日、第一回目を多摩大学の2~3年生の学生さん22名の参加で開催しました。その様子を写真でレポートします。

2016.05.28

第4回目となる基礎講座のテーマは、プログラムを進めるにあたって、とびらプロジェクトの活動が大事にしている「きく力」です。毎年このテーマでの講座を同じ時期に設けていますが、新とびラーはもちろん、先輩とびラーも講座に加わり何度も反復して「きく力」を身につけていきます。講師は、とびらプロジェクトアドバイザーの西村桂哲さんです。

冒頭に西村さんからご自身の仕事についての紹介がありました。

30歳ぐらいからフリーになり、人へ自分の仕事を伝える事がとても大変になってきた。

31歳で大学で教える機会があり肩書きがついたことで便利になった。

「つくる・書く・教える」と言って来たが、更新しなくてはならない時期に入ったそうです。

現在は、2年程前から四国の神山町へ主たる拠点を写し、東京・四国・出張先の3拠点を巡っていらっしゃいます。去年ぐらいから、まちの仕事を手伝うようになってきているそうです。

川沿いにある昔の中学校の寄宿舎集合住宅にしようというプランがあがっており、開発プロジェクトのとりまとめを西村さんが行われています。

「まちを将来世代につなぐ」ということが大きなテーマ。

昔の日本の家には縁側という機能があった。ふらりと立ち寄れる、作業場など、コミュニケーションが生まれる場であった。アメリカのピクサー社では、トイレのある共有部を中心に、クリエイティブチームと製作・企画チームが2つに分かれている。偶発的なコミュニケーションが生まれやすくなるように配置されている。

1960年代のドイツのセントラルベヒーア社の建物では、中に吹き抜けがあることで、下の階の人たちが働いている様子が分かる。アメリカのヴィレッジホームズでは車道に向かって家が建っていて、家と家の間が正面になって遊歩道や庭がある。なので色々な人が自分たちの庭を抜けて行く。果実が意図的に植わっていて、果物の種類によっても会話が生まれやすくなる。果物でケーキやジャムを作ったり、、面倒くさい。価値があることは面倒くさい。

田舎の待ちは都会化が進んでいて、風景が荒れて行く。そんな待ちには神山の集合住宅はしたくないと西村さんは仰います。今設計していて、2年後に完成予定だそうです。

違うもの同士が集う事で、新しい事が生まれやすい作り方という観点で今日の基礎講座が始まります。

講座の途中には、シェア(3人組になって話す)する時間が多く持たれます。西村さんの話をお互いがどのように聞き、理解をしているか、知る時間です。

西村さんの知り合いのピアニストの方曰く、ピアニストにとって最も重要なことは「聞く力」だそうです。演奏能力は大事だが、それ以前に聞く力が大事。聞く力の解像度が低いと、自分の出している音について簡単になってしまいます。これは絵画にも通じることです。

西村さんが美大で教え始められた頃は、アウトプットの技術ばかりがカリキュラム化されていて、インプットは学生に委ねられいました。

何も食べていないと出ないのと一緒で、その人が世界をどのように世界を感じ取っているか、インプットの解像度高さがアウトプットの質の可能性をつくる、と西村さんは仰います。

ここから発信能力より受信能力、「きく」力の具体的なワークに入っていきます。

基本は2組になり、西村さんから出される約束に基づいて話し合いをします。

――――――――――――――――――――――――――――――

(準備)

2組をつくる

↓

ペア同士で向かい合う。AさんとBさんを決める。

↓

Aさんだけにある指示を出される。Bさんは目を閉じている

(質問)

1-A

あたなたは話し手です。あなたの「最近うれしかったこと」を、できるだけ詳しく、あなたの気持ちを込めて、相手に伝えてください(時間は1分半)

1-B

あなたは、聞き手です。

相手があなたに「最近うれしかったこと」について話しかけてきますが、うわのそらで聞いたり、あるいは一切相手を無視しつづけてください。

1分半ワークをする→終了

↓

自分が感じた事をメモしておく。

(質問)

2-A

あなたは、聞き手です。

相手は話しかけてきますが、あなたは、相手の話しが途中でも、自分の話したいことなどを話して、

相手の話しの腰を折ったり、話しを横取りしてください。

2-B

あなたは、話し手です。

自分が今話し手みたいテーマをひとつ考えてください。そのことについて、できる限り詳しく、あなたの気持ちを込めて、相手に伝えてください(時間は1分半)

自分が感じた事をメモしておく。

↓

2人で振り返る(苦労話にはしない、ポイントは聞き方がどんな作用を及ぼすか)

↓

同じペアでやらないほうが良いので、解散。ペアをつくる。

(質問)

3-A

あたなは、話し手です。

「最近、腹が立ったこと」について、できる限り詳しく、あなたの気持ちを込めて、相手に伝えてください。(時間は1分半)

3-B

あなたは、聞き手です。

相手は「最近、腹が立ったこと」について話しかけてきますが、ここでは、どんな些細なことでもいいので、

相手の話しを否定してください。

メモを取る。

(質問)

4-A

あなたは、聞き手です。

相手が「最近困っていること」について話しかけてきます。あなたは、多少脈絡がなくてもいいので、できるだけたくさんの安易な解決策を相手に示してください。

4-B

あなたは、話し手です。

「最近ちょっと困っていること」について、できる限り詳しく、あなたの気持ちを込めて、相手に伝えてください(時間は1分半)

(終わり)

———―――――――――――――――――――――――――――

話が出来るのは、聞いてくれているからです。

会話がうまく進まない時の原因としては4つのことが挙げられます。

・無視

・横取り

・否定

・先回り(介入)

ここまでのワークでは以下のことについて知って欲しかったと西村さんは仰います。

・聞く側が力を持っている

・話が成長しやすい環境条件がある

・関心が力になる

・考えると、きかなく(きけなく)なる

どんなプロジェクトにも、誰かに小さな気づきや違和感、喜びを話をすることから始まる。

アップルコンピューターもジョブスの話を聞く人がいたから生まれた。

お互いに気づきがあり、話せることはとてもクリエイティブだし、とびらプロジェクトもそんな環境であってほしいと西村さんは続けます。

次のテーマは、西村さんが30歳の時にインタビューの仕事をしたきっかけから生まれたものです。

人は「事柄」には食いつきがいい。しかし、それは話の本体ではありません。

「事柄」に関心を持つと、人に関心を持っている状態ではなくなる。過去の話に関心を持ってる状態になる。

「気持ち」に関心を持つと、必然的に質問が湧いてくる。それは内容、思考である。

インタビューしながら気付いたのは、どんなに面白そうな話でも、つまらなくなっていっていく。

「事柄」として受け止めると、本人との距離が生まれてしまうからです。

西村さんは、自分でやりたいと思ったことよりも人から振られた仕事をすることが多いそうです。一生懸命やると、エポックになる。どんな話をしている時に、笑っているか、力が入っているかは、周りの人の方が知っている。

はなしの「関心」をどこに向けるか?思考に向けるかは知的に理解していく。

「事柄」「気持ち」どちらかに関心を持つかで大きく変化していきます。

次のワークに入ります。

「話し手:とびらプロジェクトと自分について、最近気になっていることを」を話す

「聞き手:話の内容より、そのことに関する相手の気持ちや感覚に関心を持って、意識を向ける」

*ルール

うまく話せなくていい

沈黙を気にしない

自分の「いま」の気持ちを味わいながら

話し終わった後に、振り返りを3人でします。この時に注意するのは話の続きにならないようにすること。

確認したいことは、聞き手は内容ではなく、気持ちや感覚に関心を持ち続けることができたか。

話し手は、自分にとってどうな経験だったか。

聞くということはどういうことか?

漢字にすると、「聞く 聴く 訊く きく 効く 利く」

ここまでのことを受けて次のワークに入ります。

「話し手:とびらプロジェクトについて最近心が動いたことを」

「聞き手:話の内容より、頭で知的に理解するのではなく味わってみる。一緒に感じてみようとする」

話し終わった後に、再度振り返りをします。

どんな体験が生まれたか?何か変化はあったか?に注意しながら、その場の状況を振り返ります。

続いて、コーチングの世界では有名な岸さんという方にPTAの会にお呼びした時の話です。

小さな子供と一緒に住宅地を散歩していた人がいて、ある路地を抜けると市道がありそこは公園まで近道となっている。しかしその近道に大きな犬が道を塞いでいました。とたんに固まってしまた子供。 そんな状況の時にこどもにどんな声をかけるか?

西村さんの答えは「怖い?」と聞くでした。

その理由は、子供はまだ、一言も怖いと言っていないし、子供は固まっただけだからです。

怖がっていると思っているのは、こちらの一歩的な判断だからです。

それだけではコミュニケーションにはなりません。

岸さんの最初の一言は「どうしたの?」ということでした。

子供が「怖い」と言って、岸さんは、「それだけ?」と聞いたそうです。

これは、人間の中に一種類の感情しかないということはない。ということを示しています。

相手の話を自分の枠組みにおさめない、ということ。

「怖くないよ」という人は、相手の枠組みで自分お言葉を話している。

本当に相手に関心を持つのであれば、勝手に想像して話を聞くのでは無い。

ひとの中にある感情は一種類とは限らない、ということを岸さんから知った。

怖い、関心を持ち続けるのであれば持続的に行かなければならない

理解するのを待つ。相手の表現に気づくのが大切だと西村さんは言います。

ここまでの話を受けて、最後のワークです。

「話し手:とびらプロジェクトと自分について、最近気になっていることを」

「きき手:自分の枠組みにおさめず、相手の中にあるものに、最大の関心を持ち続けてみる

今回の講座では、発信能力よりも受信能力に力点を置かれました。

声だけでなく、全身的な経験に気を払い、相手のことを感知し、感じ取ること。

これは美術館の来館者に対しても通ずることです。

とびらプロジェクトにとって共有し、大切にすべきお話を西村さんからしていただきました。

プログラム時でなくても日常から気をつけていきたい内容でした。

(東京藝術大学美術学部特任研究員・奥村圭二郎)

2016.05.15

5月15日。5月晴れの爽やかな日曜日にとびラー主催、1日限りの「若冲らうんじ」をオープンしました!連日大人気の若冲展。展覧会を観に来られた方に“ゆっくり“楽しく”過ごして、改めてじっくりと若冲の作品と向き合ってもらいたい。そんな思いを込めて様々な角度から若冲の作品が「体感できる」と、とびラーが企画したプログラムを6つご用意しました。

目印はとびラーが作ったカラフルなビジュアル。

2016.05.14

今回は「作品を鑑賞すること」について考える講座です。午前中にアートスタディールームで3つの映像を見て話し合い考え、午後には実際に東京都美術館の展示室で、対話による鑑賞を体験しました。

講師をつとめるのは、東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション担当係長の稲庭彩和子さん。

2016.04.30

第二回基礎講座のテーマは「社会装置としてのミュージアムの役割とは何か、そこでのとびラーの役割とは何か」でした。今回の講座は、「Museum Start あいうえの」のミュージアム・スタート・パックを持って上野公園のミュージアムをめぐる午前の部と、文化施設の役割とは何か、アート・コミュニケータの役割と実践とは何かを、講師のトーク・セッションを通じて考える午後の部で構成されました。講師は東京藝術大学教授の日比野克彦さん、アーツカウンシル東京の森司さん、そして、東京都美術館の稲庭彩和子さんです。

講座がはじまるとまず稲庭さんから、「Museum Startあいうえの」のティーンズ学芸員(→活動の様子はこちら)の様子が動画で紹介されました。アート・コミュニケータや学芸員との対話を通じて作品を鑑賞し、感じたこと、考えたことを文字と声に起こして、オーディオガイドで発信するプログラムです。ティーンズの動画から、自分の目で見て考えるとは一体どんなことなのかを学んだら、さっそく東京国立博物館、国立西洋美術館のそれぞれに向かう2つのグループに分かれて、自分のお気に入りの作品を探す冒険へと出発です。

こちらのグループは、国立西洋美術館へと向かいました。

2016.04.30

4月30日(土)、「藝大ガイドツアー〜春らんまん編」を開催しました。

校内の建築、植栽、彫刻を1時間程かけてじっくりご案内。ガイドは3年の任期を満了したとびラーたちが立ち上げた「アート・コミュニケータ東京」のメンバーと、とびラーが務めました。

■受付

当日は、美しい新緑に木漏れ日が射す、春うららかな気持ちの良いお天気。ツアー開始15分前の受付時間になると、メンバーの呼び掛けに合わせて、お客さまがぞくぞくとお集りくださり、午前の部、午後の部で計57名の事前にお申し込み頂いた、全てのお客さまにご参加頂きました。

メンバーのオリジナル製作によるカードを持ってお出迎え〜受付。

2016.04.16