2020.01.29

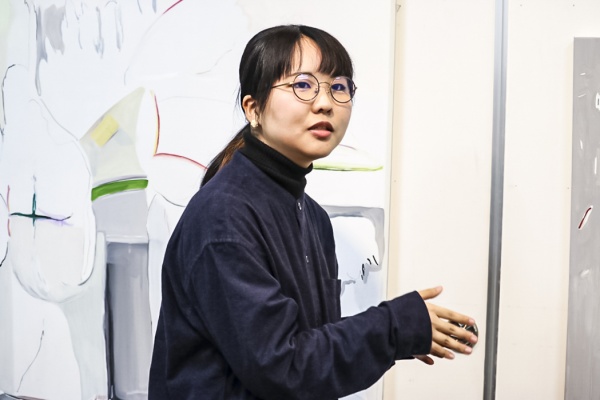

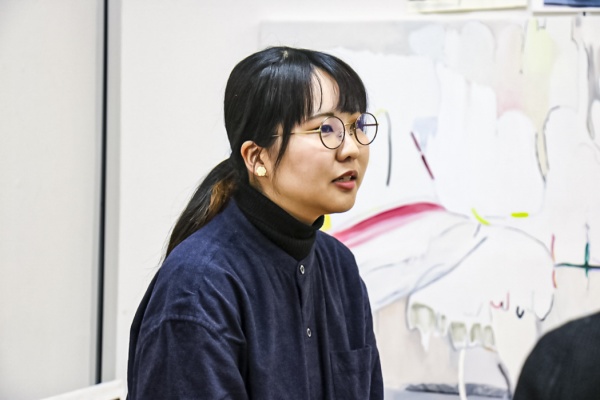

澄みきった青空が綺麗な穏やかな昼下がり、デザイン科の武藤琴音さんに会いに総合工房棟のアトリエへ向かいました。

エレベーターを降りると入口の前からにこやかに我々を待つ琴音さんの姿。

最初は少し恥ずかしそうに迎えてくれた彼女。可愛らしくて笑顔が素敵な方だなぁというのが第一印象。

早速アトリエの中に案内していただきました。

中に入るとすぐに大きな作品が迎えてくれました。

と、いきなりモーター音と共に、ライトが光の強弱とともにレールの上を動いていく姿に一同びっくり!

最初はその動きに目を奪われましたが、実際には部屋を一日掛けてゆっくりと明かりが動いていく作品に仕上げるそうです。

―作品のコンセプトを紹介して頂けますか?

「部屋の空間にあるライトって動かないじゃないですか。常に同じ部屋にいて同じライトの下で一日を過ごしているとずっと変わらない日常を過ごしている感じがする。それを何とか出来ないのかなと思って考えた作品です。」

「太陽は登ったり沈んだり傾いたりします。その度に空気感が変わっていく。それを部屋のライトで試してみたくて、レール上を移動する度に部屋の雰囲気や人の気持ちさえ変えてしまう照明を作りたかったんです。実験的な気持ちで制作しました。」

なるほど!光の変化によって違った雰囲気、違った気分を作り出す空間デザインなのですね。元々は、自然の光が空間で見せる変化に興味があり、デザインを重ねていく内に人工的に光を変化させられないかと考えて生まれた作品とのこと。

「レールやライトを近くで見てもいいですか?」

彼女が作品を外してその裏側を見せてくれる。

「今、完成度的には60%くらい。完成したら外に出ているコードは見えなくなる予定です。」

「ライトの色が変わるようになっているのですが、本当はこの場所にはこの色というバーコードを貼って光が変わる場所をカスタマイズ出来ようにしたいと思っているんです。」

なんと、電流のプログラムもご自身で設計されているそうです。

―プログラミングはいつ学んだのですか?

「2年生の時に機械系を使う課題で東大工学部の方とコラボする機会があり、それをきっかけにプログラミングを学び好きになりました。」

―今も誰かにプログラミングを教わりながら作品を作っているのですか?

「はい、そうですね。身近にいる詳しい人に教わったりしながら最終的には自分で完成させています。」

―ライトの明かりが季節でも変化したり、例えばその国の空の色を体験できたりしたら面白そうです!いつか商品化する夢はありますか?

「いいですね。商品かもいつかしたみたい。もしこれが大きな家の中にあったら面白いかなと思っています。」

―明かりが心理的に癒す効果もあるって聞いた事があるのでインテリアに取り入れたら落ち着いたりほっとする空間になりそうですよね。介護施設や病院でも喜ばれそうです。

「そうですね。やっぱり変化が無い部屋にこういうのがあったら良いかなと思っています。」

今度はライトの部品を見せていただく。

―部品はどこに買いに行くのですか?

「はい、秋葉原に買いに行きます。でもこれはまだあまり配線がキレイではないんですよ。だからまだあまり見せたくない!」

配線にまで美意識が!まだ配線が表にだらりと見えている事が気になるそう。

バーコードを読み取る場所も丁寧に教えていただきました。

―デザイン科の方って皆が琴音さんの様にプログラミングが出来る訳ではないですよね。

「はい。私はプログラミングや光が好きですが、デザイン科には絵を描く人、グラフィック、映像作品、紙ばかり扱っている人等本当に多種多様で皆それぞれです。」

「プログラミングが好きだとは言ったのですが、一番はやはり光に関心があるのだと思います。例えば写真でも人が美しく見える背景に光が影響していると思いますし、光って全て覆す位の影響力を持っていると感じています。人間がどうしても抗えない光の印象を色々な角度から作品に落とし込んでみたいと思って制作しています。自分の作品を整理していてもやっぱり光が好きなんだなと思うんです。」

―いつ頃から光に興味を持ったのですか。

「藝大に入学した時に何をやりたいですかというインタビューがあったのですが、その時に光の研究をしたいと答えていました。昔からやっぱり光が好きなんだなと思います。」

―光ってサイエンスでありアートでありどちらの要素もありそうですよね?

「その間ですよね。そう言えば小中学生の時に理科が好きでした。高校の時は生物、化学も。一環して好きだったので光系、プログラミング系を志す事が必然だったのかもしれないなと思います。」

―この作品は何かの軌道かなとも思いました。

「最初は惑星や宇宙の星の軌道とかの意味もあって、この作品の名前を『アルファー』という名前にしようかなと考えているんです。アルファーというのは星座の中で一番明るい星のことで、太陽と同じ恒星なんですが地球では太陽は絶対なので勝てないと思います。明るい日は窓から入る太陽光を大切にした方が空間が綺麗に見えるので、電気を付けたくない。」

「作品にアルファーと名前を付けたのは太陽が沈みかけた時に輝き始める星みたいなイメージを持たせたかったから。太陽には負けちゃうけど、その中でも輝く存在としてこういう照明が灯せたらいいなと思って名付けたんです。他にも作品を増やす事が出来たらベータ―星も作りたい。ガンマ、ベータ―みたいに。」

なんとシリーズ化!そうなれば部屋の空間に更なる宇宙が広がるかもしれない。

「もしそうなったら動く方向とか場所によってすごい明るくなったり暗くなったり、光の魅せ方、色の関わり方にも変化を作れるし部屋の印象は何通りにも変える事が出来と思うんですよね。」

―ある意味無限につくれますね!!

「そう!考えるだけでワクワクしますね。」

―光の動きについてもお話いただけますか?

「現時点ではライトの動きの方に注目されがちで空間の変化は若干見えにくくなっているので、太陽が沈みかけたら使い始めるイメージでゆっくり一日かけて動いて行くような速度に変えたいと思っています。その空間にいながら暫く時間が経つと全然違う、例えばウトウトと眠って起きたら部屋の雰囲気が全然違う!という変化を起こさせたいんです。」

丁寧にボールペンで描かれたという作品の使用イメージ図はお洒落な世界観が表現されていました。

間接照明の様にカーテンや本棚の裏側を通ったり、植物の影が光の当たり具合で変化したり水を入れたガラスの容器が光を浴びてきらきらと輝いたり。彼女のデザインする素敵な空間が広がっていました。

いつしか彼女の世界観に惹き込まれ、自然な対話の中で質問に答えていただき、彼女の引き出しから溢れる沢山の言葉によって深く作品を知ることとなりました。

卒展に向けたこの作品以外にこれまで手掛けた作品も見せていただきました。

「COM BAR」いう学科の垣根を越えた藝大生の交流の場をグループでデザインした作品のお話が特に印象的でした。

コミュニティ作りは様々な場所で今必要とされていると感じますが、学科を越えて多様な藝大生が集まり、彼らのコラボレーションで新しい何かが生まれる、その出会いの場が魅力的にデザインされていました。そこではどんな発想が飛び交いどんな話で盛り上がるのだろう!企業が加わってそのアイディアをビジネスに取り入れても面白そうだし、地域や福祉や様々な所に応用できそうな生きたコミュニティデザインの作品だと感じました。

―今後の夢はありますか?

「自分の作品を大きな家、空間等で使うことが夢です。卒展ではサイズ的に作品として表現する事に限度があるので出来る範囲でどう見せるか、伝えるかということを追及したいと思っています。」

「将来的には1つの事に縛られたくないのでこれになりたいと言う具体的なものはないのですが、空間、人の気持ちが豊かになるものを作る人でいたいです。」

琴音さんは卒業後は大学院で更に研究を続ける予定だそうです。

私達の好き勝手な意見にも彼女はにこやかに時に「それは面白い!」「それは新しい意見です」などと、きらきらした表情で嬉しそうに受け入れてくれました。更に「皆さんにもいろいろ聞いてもいいですか?」と言って、私達の部屋や照明の事、生活と電気や明かりの事等を聞いてくれる場面もあったり、次々と話が出てきて盛り上がりました。

話に夢中で気が付いたらずっと立ちっぱなしだった事も気にならない位のあっという間の一時間半。

琴音さんはとても魅力に溢れた素敵な方でした。

インタビューを終えて

彼女が小さい頃、部屋に射す西日にビー玉をかざして光の影の美しさに見惚れて眺めていたというエピソードを話してくれました。その頃からずっと彼女の中にある光に対する熱い思い、尽きない興味、探究心。大切に学びや研究を重ねてきた彼女の集大成がもうすぐ完成しようとしています。

好きな光を使った空間デザインで、人々に心の豊かさや幸せもたらすことを目指し、いつもその空間にいる人がどうすれば心地好いかを考えて作品を作っている事が伝わって来ました。光と空間というテーマは幾通りもの表現が可能で、今後も研究を続けていきたいそうです。短い時間でしたが彼女の優しく人に寄り添い包み込むような雰囲気に我々はすっかり心を掴まれ、いつまでも帰りたくなくなる様なそんな心地好さを感じるひとときでした。きっとその素敵な人柄も作品に投影されることでしょう。これからのご活躍、そして卒展での再会と完成した作品を見せて頂くことがとても楽しみです。

取材|香坂小夜子、ふかやのりこ、細谷りの、草島一斗(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|香坂小夜子

藝術に触れる時間が大好きです。そしてアートの持つ力やアートが繋ぐ人々の出会いやコミュニティにも幅広い可能性を感じています。インタビューを通して藝大の魅力、そして才能溢れる藝大生の作品を生み出す努力や思いを熱いシャワーを浴びるように受け取りました。

2020.01.26

1月26日(日)、「ハマスホイとデンマーク絵画」開催中の東京都美術館で「とびらボードでGO!」を開催しました。

「とびらボードでGO!」とは、とびらプロジェクトがスタートした2012年から行ってきたプログラムです。

東京都美術館の特別展で中学生までの子どもたちに貸し出されている磁気式のお絵かきボード「とびらボード」。展示室で気に入った作品をその場でよく見ながら描画することができる道具です。でも、ボードを返却してしまうと、せっかく描いた絵が消えてしまい残りません。そこで、「とびらボードでGO!」では、描いた絵をポストカードにプリントアウトして塗り絵をして持ち帰ってもらいます。「お家に帰ってからも美術館での時間を思い出して欲しい」というとびラーの気持ちから生まれこのプログラムでは、「作品を見る」という行為をゆっくり、じっくり体験することができます。

今回は、しばらく実施がなかったこの「とびらボードでGO!」を、もう一度蘇らせよう!というとびラーたちの強い希望によって実施されました。多くの子供たちに是非体験してもらいたいと思ったのです。

「ハマスホイとデンマーク絵画」は、少し落ち着いた大人向けの展示内容なのかなと思っていました。実際に子供たちが、どのような作品に関心を示すのか私たちとびラーも興味深々でした。

当日は1日で40人の子供たちの参加がありました。この日の活動を振り返ってみます。

●まずは、チラシ配布で「とびらボードでGO!」をご案内

ロビー階に、案内の掲示板を設置して、お越し下さった皆様にアピール。

そして、チラシも配布しました。

チラシを配布するときに、とびらボードの現物と完成版のポストカードのサンプルを持参し、具体的にプログラムの内容がわかりやすく伝わる工夫をしました。

すると多くの子供たちが「なーに、これ絵描くの?」「面白そう!」「やりたーい」と興味を持ってくれました。「ハマスホイとデンマーク絵画」展に来た子供だけでなく、公募展にやってきた子供たちも興味を持ってくれました。書道展に来場した子供たちが、一度見終えて帰途についたものの「やりたい!やりたい!」とせがむので、また都美に戻って来てくれて参加してくれたご家族もいました。とっても嬉しかったです。

●展示室の入口前に設置された「とびらボード」の貸出場所。ボード配布担当のとびラーがお迎えします。

やって来た子供たちにボードを手渡し、とびらボードの使い方を説明したり、肩から掛けるヒモの長さを調節したりして準備をします。

「使い方はわかるかな?」「ボードのひもの長さは大丈夫?」「絵は書き直しできるよ。こうすると消えるからね」 とびラーが優しく子供たちに説明します。

さあ、展示室へ行ってらっしゃい!とびラーたちがお見送りします。

●展示室の中では、どうかな?ちゃんと描いているかな?ちょっと様子を見に・・

描いてる・・・・描いてる・・・みんな集中して真剣に描いています。

本物の絵画の前で描けるなんて、とっても贅沢な時間ですね。

ボードに描く姿がなかなか様になっています。小さな芸術家たちですね。

みんな、ちゃんと自分のお気に入りの絵を探していて、楽しそうに描いています。

会場内のスタッフさんたちも、静かに暖かく見守ってくださっていました。

一生懸命に描く子供の姿に、「こんなに集中して、真剣に絵を描く姿を初めて見た」とか

「新しい一面を発見した」とおっしゃる保護者の方もいらっしゃいました。

子供がまだ親の前で見せていない一面を知ることが出来る・・・子供たちが内に秘めている可能性は無限ですから、いろいろな体験・経験をしていくことは大事ですね。

●書き終わったら、2Fの休憩所でオリジナルポストカードを制作

展示室を出たところにある2Fの休憩室では、とびらボードに描いた絵をスキャンしてパソコンに取り込んで印刷する印刷チームが子供たちを待っています。

「おかえりなさい。どんな絵が描けた?」とお出迎えします。

「わあー、こんな絵描いたの?面白いね~。これは入ったところの隅にあった絵かな」

「そう。大当たり!」と嬉しそうに顔をほころばせる子供。色々なおしゃべりをしながらプリントします。

スキャナーで読み込みます。

「はい、プリントできましたよ」

アッという間に、さっき描いた絵がポストカードに変身しました。

「わあ、上手にできたね。」嬉しそうにカードを受けとる子供たち。

さて、次は、隣のぬりえコーナーへ移動します。

印刷したポストカードに色を塗って完成させます。とびラーも寄り添い、保護者の方々も、じっくりと仕上がりを見守ります。

「この絵のどこが気に入ったの?」ととびラーが問いかけると、様々な答えが返ってきます。「この人が面白かったから」「どんなところが面白いと思ったの?」「うーんとね・・・・」対話する中で、子供たちがどう考えたのか?どう感じたのか?をコミュニケーションによって顕在化していくと、子供たち自身や保護者の方々、そして私たちとびラーにもいろいろな気づきがあるのです。

「あれ~?どんな色だったかな?」思い出しながら、図録も見ながら、思い思いの色を塗って仕上げていきます。「もう一度、見て来ていい?」と展示室へ再び赴く子もいました。

本物の絵画を何度も見ながら絵が描けるなんて、なんと幸せな体験でしょう。

みんな、とっても楽しそうに一生懸命制作中です。色を塗っている子供たちの集中力には、びっくりしました。

これが「とびらボードでGO!」の魅力なのです。

子供たちのそばで、見守るとびラーや保護者の方々の暖かいまなざし・・・そこでは、とっても穏やかで良い空間が生まれていました。これこそが、デンマーク人が大切にしている価値観『ヒュゲ』的な空間だったといえるでしょう。

※ヒュゲ(hygge)とはデンマーク文化の特質の一つで、デンマーク人が大切にしている価値感。くつろいだ、心地よい雰囲気のこと。

●「こんなのできたよ!」みんなの自慢の作品とニッコリ

みんな、とってもいい顔をしていますね。素敵な作品ができて良かったね。

「楽しかった」「もっと描きたい」「また、やりたい。」などなど、子供たちから嬉しい言葉を一杯いただきました。

●完成したカード

みんな、どれもユニークな着眼点で、素晴らしいですね。細部まで良く観察していたり、自分なりの解釈で描いていたり、発想も個性的で驚くばかりです。

それぞれ注目しているところが違っていて、絵の選び方も一つとして重複がなく、みんな異なった作品を選んでいることにもびっくりしました。

●今回いただいた感想

保護者の方からも、「とても、楽しかったです。次回はいつですか?」という嬉しい質問がありました。次回も是非お越しいただけることを願ってやみません。

とびらボードを体験したたくさんの子供たちが大きくなって「あのとき楽しかったな」と思い出してくれることがあると想像するだけで、とても嬉しい気持ちになります。

参加してくださった皆様、どうもありがとうございました。是非また、家族やお友達と美術館にお越しください。そしてまた、とびらボードを使って絵を描いてください。みなさんの力作と笑顔を見るために今後も「とびらボードでGO!」を開催したいと思っています。

執筆|今井和江(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|今井和江(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2020.01.26

本格的に冬の寒さを感じ始める12月6日の午後、久々となる大学の雰囲気にそわそわする我々の前に登場されたのは、建築学科の長田美波さん。

制作活動の熱気を感じる工房でのインタビューは、全く予想していなかった長田さんの一言から始まりました。

卒業制作のタイトルをサーフィンとしていて・・・

—あの、波に乗るサーフィンですか?

はい。揺れ続ける大地の上をまるでサーフィンするかのように、ただ漂うだけでも埋もれたりするでもなく、漂う中で決めポーズを取るような構築物を、今考えています。

最初に、1億5千万年前から日本列島がどのようにできてきたかを表すビデオを作りました。再生するとだんだん形が見えてきて、現在の姿に、そしてこれが5万年後の日本列島。

—5万年後も予想できるんですか?!

はい。日本列島全体の地質の分布等をリサーチし、海の底でできた層、火山性の層、というように性質によって大まかに色分けし、800万年前、現在、5万年後の図を作りました。

次に今進めているのが、地球上のある一点を中心としたリサーチです。

この図はよくある平面図ではなく、円錐断面図と名付けたオリジナルの図法です。地中の動きがあるから平面図が表せるのですが、私は平面図という結果より、その原因の方に興味があったことがきっかけとなり、円錐断面図を発明しました。

—長田さん自身で考案を?

そうです。書き方としては、地球上のある一点を選び、そこを中心に円錐形のコーンでくり抜いた時、円錐面に表れるであろう地層や核、マントルを展開して図にします。我々が生活している地表面と地球の一番深い所やプレートの動きなどを一度に可視化できる方法はないかと考え、この図法を作りました。これまで、平面図上のある一直線について表された地中の断面図はあったのですが、どの方角からどのくらいの力で押されて地層ができたのかは分かりにくいものでした。円錐断面図では方角、また地層の厚みがわかるので地層が流れてきた方向が予想できます。

—建築学科の卒業制作のイメージは建物だったんですが、こんなに地質学的なこともやるんですね。

個人の興味、私がやりたいからやっているというのもあります。この図だけでは断片的なので、経過が見える一枚のドローイングとして、例えば、この時代にここの火山が噴火して地層が流れてきたとか、断層の線がどのように変化してきたとかが、コマ送りのアニメのような一連の流れでわかるようにする予定です。国土地理院のデータベースや日本地方地質史などを読んでいたら楽しくて。ただ、私の頭に入っているだけでは人を説得できないので、データの形にして出そうと思っています。

—自分の欲しい年代の資料が手に入るものですか?

それが、なかなかないんです。その年代に何が起こったか活字資料には書いてあるのですが、何万年も前の地質を実際に見ている人はいないので、概念図ばかりです。ボーリングデータを集めて、あとは想像で補いながら線を書いていきます。地面の下まで計算している所をいかに伝えるか。読みやすい図面とするために4年間勉強してきたことをちゃんと活かさないと、と思っています。

タイトルをサーフィンとしているのは、動いている大地の上を流れていく中で、決めポーズを決めるような構築物を考えているからです。具体的には、地質の動きを使って構造物にこんなことが起こったら面白いというアイデアベースのスケッチをし、そのアイデアを実際に使えそうな場所で組み立て、一つの設計にしています。

諏訪湖の周りを敷地に選んだ理由は、構造湖で、フォッサマグナの地域だからです。東と西の地質がずれ、その谷地にできた湖ということです。諏訪湖自体もどんどん南から北の方に移動しています。その諏訪湖を中心に南と北の2カ所に設計物を置くと、時代によって漂流していきます。

—この構造物はどんなアイデアが元になっているんですか?

構造物の一方に片持ちのめちゃくちゃ小さい机を置いておくと、将来動いていって、ある時代のみもう一方に架け渡され、一瞬のティータイムができる机になる。しかしまた流されていくので、いずれティータイムはおしまい、というアイデアです。

—瞬の長さはどれくらいの時間ですか?

5千年以上です。

—結構長いような気もしますが、地球の歴史からするとやはり一瞬ですね。

ほか、諏訪湖は日本の中でも最も沈降の激しい場所なのですが、この歪んだ形の梯子は接線が移動していくので、どの時代でも登れる場所が必ずあるというアイデアです。ある時代において一方は無用の長物ですが、一方は有用であるというように、様々な梯子や階段を並べておき、どこか一点は使えるようにします。これが決めポーズです。

—決めポーズと呼ぶのがユニークですね。

他の言葉が思いつかないというのもありますが・・・

建物が決めポーズをしている、日常的に建物を使う私達からするとちょっとへんてこな形だけど、使おうと思えば使える。あっちを立てればこっちが立たずというようなバランス感覚の中で建築がどう振る舞うか。ありきたりな梯子をかけるより、梯子自体の形を変えてしまって、それが揺れ動く大地とアフォーダンスする、といったことを考えています。

—すごい!おもしろい。そこまで長いスパンで建築を考えるって珍しいですよね。

建築の寿命がコンクリートで大体4〜50年だからというのもあります。私の設計物は純粋鉄、世界で最も安定している物質を使うことを想定しています。

—完成はしているけど、変化し続けているような印象もあります。

ところどころ完成は起こっていますが、違う所では不十分で、ださい感じ。でも5万年したら決めポーズになっているようなイメージです。

—5万年単位の話が出るとは思っていませんでした。私達には地面は一つのものに見えますが、長田さんから見るといろいろな要因の集合体なんですね。構造物の用途は何を想定していますか?

用途というよりは、形そのものが持つ意味が浮き彫りになってくるような成果物を目指しているので、具体的には設定していません。

—これは?駅ですか?

これは丘です。今は川で、5万年後は湿地になってしまうであろう場所で、水だけ流して丘を作るというアイデアです。階段の踏み面には花崗岩のような風化しやすい石を詰めておいて、沈降に伴って踏み面が切れていって、導線がつながるような想定です。

—人工物だけでなく、丘も構造物の一部として扱うんですか?

そうですね、今サーフィンの言葉の定義を考えているのですが、サーフィンという行為を作っているのか、サーフボードを作っているのか、サーファーを作っているのか、波そのものを作り変えているのかというのは自分の中で悩んでいて・・・ティータイムはサーフボードの形の設計をして、それを人間がどう使うかに当たると思います。

—方、丘をつくることは、波を作り替えてしまうことにも当たるかな、と思います。今あるもので言うとダムなどが該当すると思うのですが、基本的に建築というのは元ある土地を乗り越えるためのものです。しかし私は、乗り越えるだけではいつか溺れていくような気がするので、溺れずに決めポーズをするための建築を作りたいと思っています。

それぞれの設計物で地質の動きを利用しているという点では同じなのですが、諏訪地区の南は非常に古い地質、北は火山の噴火の影響を受けるという地質の差があるので、それぞれの特徴を使いながら、決めポーズをいかに決められるかを考えています。

—南と北の設計物に相関性はあるんですか?

あります!引いて見ると、ちょうどそれぞれが直角になる瞬間だったり、軸線を持つ時代が来たりするように考えています。

—緻密!完成のイメージはドローイングと、模型ですか?

はい。模型づくりに当たって一番テンションが上がっているのは、この間諏訪湖に行った時、石を拾えたことです。たまたま居合わせたおじいさんからその場所でしかとれないような珍しい石を貰えたので、石を置いて、その上に模型を立てて、というように敷地の表現に使おうと思っています。

—石が好きなのも、やはり地面への興味からですか?

そうです。諏訪湖で石をくれた方とも建築の話を一切しないで、地質の話ばかりしていました。

—昔から石や地質が好きなんですか?

昔からというわけではないのですが、建築を始めたきっかけとしては、地面の下のことが気になったからです。

—そこで、地質学ではなく建築を選んだのはなぜなのでしょうか?

人間が、どうして壊れる物をつくるんだろう?という疑問からです。壊れる物だからこそ依り所にする、その矛盾みたいなものが気になり、それを考えるには藝大の建築学科がいいと思って入学しました。朽ちていく物もいずれ土の中に帰っていく、その土の中はどうなっているんだろうという、それ自体はどう動いているんだろうと気になります。壊れる物になぜ感情を上乗せするのか、物と人の感情にも興味があります。

—卒業後のご予定は?

まだどうなるかわかりませんが、就職して、建築の実務に携わりたいと思っています。住宅とか作ってみたいです。生活に密接に関わる建築ですし、人間の身体に即して、半径1m以内のことを考え続けられると思うからです。身体と、土の下の関わりについてよく考えられそうなので。

—やっぱり、長田さんが気になるのは土の下のことなんですね。ちなみに、建築以外のことでやってみたいことはありますか?

昔から音楽をやっていて、建築に興味を持つ前はピアニストになりたいと思っていたこともあるので、卒制が終わったら、作曲にも挑戦してみたいなと思っています。

長田さんの卒業制作はサーフィンという意外なテーマでしたが、論理的かつ丁寧な説明を聞くうちに、だんだん大地が波のように思えてきました。一貫して地面の下への興味を持ち、揺れ動く大地の性質を活かした構造物の設計に加え、時代ごとに変化する決めポーズがというチャーミングなアイデアを盛り込まれている点も印象的でした。

会場ではぜひ、卒業制作としての表現はもちろん、模型を支えているであろう長田さんの興味が詰まった石にも注目してみてください。

●長田さんのWebサイトはこちら

取材|井上夏実、中嶋厚樹、伏怡琳、草島一斗(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|井上夏実

とびらプロジェクトでは、建築ツアーなどを中心に活動しています。卒展で藝大生の方々の建築や都市の課題に対する精緻な分析、ユニークな提案を拝見できることを、毎年楽しみにしています。

2020.01.26

クリスマスも間近の12月18日。

工芸科・染織専攻(学部4年生)の千田華子さんにお話を伺うため、総合工房棟4階の染織研究室にお邪魔しました。

岩手県がご出身という、色白美人の千田さん。

■母のマフラーがきっかけで織りの世界へ

― 染織専攻に進んだ理由を教えてください。

高校生の頃、たまたま地元の岩手県にmina perhonenの展覧会が巡回していて、皆川明さんのトークショーで少しだけ皆川さんとお話できたんです。

ちょうど進路に悩んでいたときで、「その目の輝きを忘れなければ大丈夫」と、一言だけでしたがものづくりに悩んでいる私に皆川さんが声をかけてくださいました。

そのとき飾られていた衣服がとても輝いて見え、着る人のことを想像しながらファッションを生みだしている皆川さんに刺激されて、テキスタイルに興味を持ちました。

― 染織専攻では「染め」と「織り」の両方の技法を学びますよね。卒業制作にあたってなぜ千田さんは「織り」を選んだのでしょうか。

織りを選んだのは、大学三年生のときに実家にあった母のマフラーにふと目が留まったことがきっかけです。ピンクと赤の混じったような糸でざっくりと織られていて、「これ、いいな。どこのだろう?」と思ったら、なんと地元の伝統産業の1つ、『日本ホームスパン』のものでした。地元のおばあちゃんたちや、若い織り手さんたちが工房に集まってコツコツ織ったんだと知って、とても興味をひかれました。

「ホームスパン」とは「家(Home)」で「紡ぐ(Spun)」という意味を持つ造語で、元々はイギリス発祥の毛織物のことです。ただイギリスは産業革命によって早々に機械化したため、伝統としては残らなかったそうです。

日本に入ってきたのは明治時代で、岩手県ではホームスパンが農家の副業として、あるいは未亡人になった女性たちの生活を支える仕事として、つくり続けられてきました。今でもいくつか工房が残っています。そういう歴史も調べていくと興味深いと思いました。

「母がホームスパンについての本(『てくり別冊 岩手のホームスパン』まちの編集室2015)を送ってきてくれました」(千田さん)

機械化が当たり前というこの時代に、どの工程も手作業でやっていることに魅力を感じ、夏休みに工房にお邪魔して勉強をさせてもらいました。

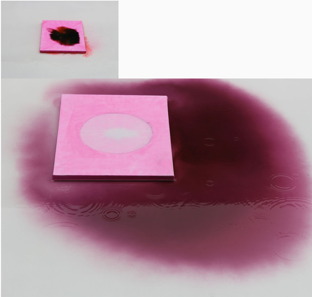

初めてホームスパンで織ってみたのが、この青いマフラーと赤いマフラーです。工房で織られたものと比べると、全然違いました。

大学では、三原(さんげん)組織といって、綾織りと平織りと朱子織りの基本的な3種類は習うのですが、力加減やリズムなどはたくさんの織りに触れながら自分に合ったやり方を見つけていきます。

ホームスパンは柔らかい手触りや軽やかさを意識するために、打ち込む筬(おさ/縦糸が通っているプレート)の重さだけで、空気を含めるようにゆっくりと織るのが衝撃でした。

織り方でこんなに変わるんだということを発見し、織りの面白さに目覚めました。

千田さんが織った赤と青のマフラーは、素朴で温かみのある色が特徴です。

■色、形、ものづくりのゴールが「工芸」だった

― 美術学部にはたくさんの科がありますが、千田さんが工芸科を志望した理由を教えてください

子どもの頃を振り返ってみると、4歳年上の姉と一緒に絵を描いたり、段ボールで家をつくったりと、何かを創作する遊びをよくしていました。

形にも興味があって、保育園に通っていたころは幾何模様が描ける製図用の定規を使ってシンプルな絵を描くことにハマっていました。

小学生の時は、自由研究で自宅の間取りの縮図を書くほど建築家に憧れを持っていて建物の形を見るのも好きでしたが、勉強、特に数学が得意ではなかったので諦めました(笑)

高校は地元で唯一の美術系の学校に進学しましたが、まだ本当にやりたいことがわからず迷走していていました。

一年生で専攻したのは油絵科です。でも絵の具の色がたくさんないと楽しくないことから、私は色にもすごくこだわりがあるんだとわかりました。自分の欲しい絵の具をそろえるにはお金がかかると悩み、二年生で彫刻科に行きました。形には興味があったので彫刻自体はしっくりきたんですが、ずっと木や石を削っていたらやっぱり色が欲しくなっちゃって(笑)色と形を扱えるということで、三年生になってデザイン科に行き、グラフィックを主に勉強しました。

色があって、形があって、ものがつくれる。紆余曲折したけれど、最終的なゴールが「工芸」だった感じです。

千田さんのデスク。窓の外には森があり、鳥のさえずりが聞こえてきます。

― 工芸の中でも染織専攻に進んだのは?

藝大の一、二年生は、日本画、油画、木工、ガラスなどさまざまな表現技法を学びます。その中に共通の表現を見出したり、自分に何が合っているのかを見つけたりするんです。私は基礎の2年間で、色や形のほかに素材も好きで、マテリアルをいじりたいということがわかりました。

また、以前は幾何学的な形に興味がありましたが、人間の生みだす有機的な形に関心が移ってきたんですね。

人の手に渡るなら、温かみがあるものを作りたいと思い、染織を選びました。

また自分にとっても色がある方がワクワクするので(笑)

人々の生活を素敵な色と形で豊かにしたいと思いました。

三年生の1年間は染めと織りを交互に勉強し、四年生になって卒業制作でつくるものによってどちらかを選択をします。

本人の性格によって合う・合わないがあるみたいです。正確なデータを取るのが好きという慎重派の人は染めに向いていて、織りはもうちょっと大らかというか(笑)失敗しても糸を戻してもう一回織り直せるんです。私はすでに母のマフラーがきっかけで織りに目覚めていましたが、性格的にも向いていたと思います(笑)

― 美術の道に進むことに対して、ご両親は?

幸い、我が家はけっこう芸術に理解がある家庭でした。

小さいころから両親がチェロを弾いていて音楽が常にそばにあり、姉もベースを弾いたり、私もピアノを習っていたので、どちらかというと音楽色の強い家庭でした。

ただ、芸術という視点では音楽と美術には通じるものもあり、私の進路も理解してもらえたのはありがたかったです。

■織りは心を映す鏡

― どうやって織るのですか?

最初は「染色」です。

羊の毛は繊細なので急な温度変化によって縮んだり固まったりしてしまいます。だから沸騰させすぎないように温度を注意深く管理し、染織していきます。

染める前の原毛。「真っ白!」「ふわふわだ!」「やわらかーい!」(とびラーたち)

色の濃さは、染料と被染物の割合によって決まっています。

毎回染料の割合などは計算して記録しますが、風が吹いて染料が数ミリグラム飛んでしまうこともよくあり、同じ色を出すことは難しいです。だからいつも奇跡的に生まれた色なんです。

千田さんが染めた糸。鮮やかで元気が出る色です。

次に「カーディング」といって、様々な色の糸を混ぜ合わせて一緒に梳かし、1本の糸にしていきます。ここも一期一会の糸をつくる作業ですね。

先ほどの糸を組み合わせ、カーダーにのせて一定方向に梳かします。

そして糸を「紡ぐ」。足踏み式の昔ながらの糸紡ぎ機で糸を紡いでいきます。

集中すれば、30分で1玉くらい紡げます。染織って無になれる瞬間が多くて、慣れてしまうと呼吸するみたいな感じで作業ができます。

子どもの頃に読んだ童話に、こういう糸巻機が出てきたような……。

縦糸を織り機にセットし、ようやく「織り」に入ります。シャトルを使って縦糸に横糸を通していきます。

糸を紡いだ状態と織った後では色の雰囲気が全然違います。最終的にどうなるか私には想像できないので、織りのサンプルをつくります。後は出たとこ勝負で(笑)、その時の状況に任せて織っていきます。

「ジャングルジムみたいですが、これが織り機です」(千田さん)

― たくさんの工程があるんですね!どれが一番好きですか?

やっぱり織っているときです。作業した量が長さになって目でわかるから、やりがいも感じます。朝の9時から夕方の6時まで、途中休みながらずっと織っていることもあります。1日あればマフラー1本半くらいは織れます。

じつは織りの作業は、けっこう感情が影響するんですよ。自分がニュートラルな気持ちだと織り目がきれいに揃いますが、心が乱れていると縁がボコボコに歪んでしまったりします。だから悲しいときはやらないです(笑)悲しみが入っちゃうから、織りに。

織り手さんたちは、「急ぎ過ぎないように」って自分に合ったペースでハッピーに織っているんですよ。

このスマイル! 千田さんが織ったものもハッピーに満ち溢れているに違いない。

■人が触れ続けるものをつくりたい

― 卒業制作の作品について教えてください。なぜ洋服をつくろうと思ったのですか?

以前は特に用途を決めずに好きなものをつくっていましたが、ホームスパンに出会ってから、人が触れ続け、使いこんでいくにつれて味が出てくるものをつくりたいと思うようになりました。

母のマフラーも最初は固かったはずですが、20年使い続けることによって空気が入り、より柔らかくなじんでいったのだと思います。

ホームスパンの製品は、織るのに時間がかかるためマフラーが多く、現在はほとんど服地をつくっていません。私にはせっかく1年という時間があるのだから、思い切って服地を織り、着られるものをつくろうと思いました。

最初にあったのは色のイメージです。鮮やかで温かみがあり、大好きな秋に似合う色にしたい。着心地も考え、ウール100%で緩めに織り、温かく柔らかく仕上げました。

タイトルは「Autumn Leaves」です。真っ白い羊毛が、染められ、織られることによって複雑な表情になっていく様子が、いろいろな色が重なる秋の紅葉の景色とリンクしたので、そう名付けました。

また、葉っぱに含まれる色の要素を抽出した色味にしています。

素朴で力強く、モダンな感じもする千田さんの作品。左側がレディス、右側がメンズです。

作品のアイディアとデザイン画。糸の色のイメージも。

― デザインのこだわりやイメージはありますか?

ところどころにオーガンジーを織りこんだり、あえて表面をボコボコさせたりして、服地としては十分にインパクトがあります。だから凝ったデザインや複雑な縫製にしなくてもいいと考え、最小限の布でシンプルにつくられている民族衣装を参考にしました。

二枚のスクエアの布を肩のところではぎ合わせて前身頃と後ろ身頃にし、筒状の布を絞ることで袖にしています。スカートもベルトで抑えているだけです。同様にメンズ服もつくりました。

左右で色が違う袖。スカートにはオーガンジーのリボンが織り込んであります。

実際に知り合いに着てもらって撮影したときは、ちゃんと使えるんだって感動しました(笑)

ディテールが強い服地なので、着ている人の動きによってかなり表情が変わります。

卒展では、白い全身マネキンに着せて、背景にモデルさんが着用した写真を飾る予定です。これから写真を撮るのですが、目の前の森で撮ろうかな。落ち葉がいっぱいでこの服のイメージにぴったりなので。

こちらはデモで撮った写真だそう。2人のモデルさんが素敵に着こなしていました。

― 卒業後のことを教えてください。

もし大学院に行ったら、そのまま織りを究めていくんだと思います。あるいは落ち着いて制作できて少しずつ形にしていけるようなものを見つけるのかな。

でも全然違うことをしているかもしれません(笑) その時の自分に託します(笑)

私は多分、何が自分に合っているのかを一生探し続ける性質(たち)なんだと思います。ものをつくるのには満足やゴールがないから。

この4年間も、取捨選択や創意工夫をしながらブラッシュアップして、ちょっとだけ道が開けた方向に進んでみる……そんな毎日を過ごしてきました。

私にとって美術は、高尚なものというよりは「衣食住にプラスするもの」という立ち位置です。

生活に寄り添いながら静かに糸を紡ぐとか、好きな色の組み合わせを考えるとか、そういう単純なものの中に豊かさを見つけていけたらいいなと思っています。

見る角度によって表情を変える、千田さんの織り。たくさんの色が心地良く調和しています。

★取材を終えて★

千田さんのやさしい語り口と木製の糸巻機や織り機に囲まれ、すっかり癒された90分でした。カラフルで温かくて一目見たら忘れられない千田さんの織りは、身に着けられるアート作品です。これからも千田さんの活動に注目していきたいと思います。

千田さんのインフォメーション……Instagram:@hanako.chida

取材|岡野三恵、草島一斗、河野さやか、有留もと子(以上アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影|原 千夏(とびらプロジェクト・Museum Start あいうえの アシスタント)

執筆|有留もと子

とびラー8期。ゆめのたねラジオ東日本チャンネル『artは野となれ山となれ/毎週土曜日11:30~12:00』(https://www.yumenotane.jp/)のパーソナリティとしても活動中。アーティストをゲストに呼びお話を聞いています。(2020.1.10)

2020.01.25

心地よい冬晴れの 12月18日、東京藝術大学中央棟の美術教育研究室に安島茜さんを訪ねた。研究室には、制作中の 4 枚の作品が並んでいた。

まず目に飛び込んできたのは、綺麗な白と伸びやかで勢いのある線。そして、そこに置かれた鮮やかな色彩。それは、今までに見たことのないような光や空気、モチーフの描き方だった。絵に惹きつけられながら、インタビューを始めた。

■制作は、絵と私のオセロゲーム

― どのように制作をされているのですか?

「まず、写真を撮って、それを見ながら何枚も下絵を描きます。写真に写っている全てのものを描くのではなく、いい形や色を厳選して絵にします。そこから大きくするのですけど、実際大きくしてみると、その日の気分とか、大きくしてみたら違う面白いところが出て来たとか、あまり計画通りに行ったことがないです。でもそういうのが楽しいです。」

描きたいものを選んで描くというのは、絵を描く時には珍しくないことだが、安島さんの作品は、その選び方に独自性がある。どう厳選するかは、どこまで削ぎ落としたら本質に迫れるかという、引き算の美学のようでもある。それゆえ真白いキャンバスの上の、抽出された色や線の放つ輝きが際立っている。

「今日はこう描くぞと決めてもそういかない。絵と自分が常にやりとりをしていて、自分が全部操っているわけではなくて、半分絵に振り回されていたりもしているのが、結構面白かったりするなと思っています。ここを描いてみたら、それで絵が変わってくるので、『おっ、こう来たか』とか、絵と私でオセロゲームをやっているような感じです。」

安島さんのお話を聞いていると、作品と真剣に向き合い、抜き差しならぬ対戦をしている彼女の姿が目に浮かぶようである。作家が作品を全部操っているのではなく、作品自体が主張する生命あるものとなって、作家と対等な関係になっているという捉え方が面白い。

― このように写真を見て厳選して描くスタイルになったのは、いつ頃からですか?

「大学に入って、田舎から都会に出てきてからです。小学生の頃は、虫眼鏡で植物を見て写生をしていました。植物は枯れるので、写真を見て描くということは、子どもの頃からもあったのですが、見たものから何を抽出するかが少しずつ変わってきています。見たものを見たままにリアルに描くということよりも、その時の感情や内面的なものを描きたいと思うようになり、具象度よりやや抽象度の方が上がってきたのが、4年前くらいです。」

■絵は「なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの」

― 修了展の作品についてお話を聞かせてください。

「作品のタイトルは、《母親を呼ぶように》です。“母親”というのは、私の母親とか誰かの母親とか特定の母親ではなくて、もっと大きな括りとして、私の母親にとっても母親だし、私にとっても母親だし、という『大きな存在』『みんなを包む大きな優しさみたいなもの』をイメージしています。

絵を描いているときの楽しさとか幸せな気分というのは、そういう『大きな優しさ』『なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの』が目の前にあって、私がどんな状況にあっても、どんなに今日はダメだとか、ちょっと一回人間しんどい!みたいなそういう辛い時であっても、絵という大きな器が『なんでもどうぞ!』と寛容に受け止めてくれていて、描いていてすごく救われているなあと思っているのです。絵ってそういうものではないかなと思い始めてから描き始めたシリーズです。

モチーフは、実家に生けてあった花。母親が仕送りの中に入れてくれたものをアパートで生けた花。散歩中に見つけたもの。家から持ってきた花など。実際に在るものを自分で撮影して描いています。」

美しい自然に囲まれて育った安島さんは、生き物や植物に心惹かれるという。小さい頃から見ていたものへの愛しさや親しみが、作品の底流に流れている。

― 気持ちのいい伸びやかな線ですね!お花が広がっていて、樹も枝を広げて、勢いのよさに生命感を感じます。

「中心から広がっている放物線が好きなのだと思います。

描いている時の気持ち良さを大事にしています。あまり元気でない時は、描けなかったりします。」

― ドローイングを描いてから絵を描かれていることが多いですか?

「ドローイングを描いて、まず、線の気持ち良さを土台として、大きな枠組みを作ってから、その上に感情をのせて遊んでいきます。」

絵具箱の中には、油絵具とアクリル絵の具。その他にクレヨン、色鉛筆、水彩色鉛筆、墨、筆ペンも。線の描き分けは、直感的に決まっていく。墨の濃淡や滲み、カリッとした線やしなやかな線などが、モチーフの生き生きとした表情や空気感を描き出す。

― 白が綺麗で、印象的ですね。

「白が好きなんです。真白のキャンバスが綺麗だと思っているので、『お邪魔します!』って思って描いています。白を綺麗に描きたいというのは、結構意識しているかもしれないです。」

― 白は光なのですか?

「それが、混在していて、ここは光だけど、ここは地の白い色で、周りとの色の関係で白が見えるところもあるし、光が当たっているから白いところもあるし、どちらかにしてしまった方がいいのではという話もあったりするのですが、そこは曖昧にしておきたいと思っています。」

■苦しみも含めての楽しさ

― 今までに絵を描いてきて、苦しかった時はありますか?

「基本ずっと苦しいです。でも、それが楽しいというか、そういうのもひっくるめて好きなので楽しいです。幼稚園の時には、みんながブドウを描く時に、私だけ違うのを描いて、みんなに『それ違うよ!』と言われ、周りと違うしんどさを、人生の一番始めのしんどさとして覚えています。中学高校になると、周りに評価されたいがために必死で描き、誰かに一言『変だよ!』と言われるとすぐに描き直していました。すると絵画教室の先生に、『そういうのは、自分で決めるんだよ』と怒られ、その通りだなと思いながらも苦しいなあと思っていました。今でも描きたいのにうまくいかないと苦しいのですが、その分、描けた時の喜びは大きいです。」

― 子どもの頃、絵を習われていたのですか?

「5年生から通うようになった絵画教室の先生は、あんまり技術的なことを言うような先生ではないのですが、無言のメッセージをいっぱいいただきました。先生も自然とか文化とか民俗とかから受けている影響が強い方で、その先生の影響も自分の今の絵には大きくて、見たものを見たように描くだけではなく、もっと私の内側のものを出して描いていくということの、背中を押してくださったような感じがしています。私が優等生に描こうとしていたので、絵が縮こまってつまらなかったと思うんですね。そこで、私がいい子に描いていると先生が私の隣に来て、『クレヨンというのはな、こうやって折って使うんだよ!』と言って私のクレヨンをポキッと折って描いてみせる。パッションのある先生で、そういうショック療法をいっぱい受けて、私の心がどんどん開いていき、解放されていった感じがあります。」

― 好きな芸術家はいますか?

「最初に、マーク・ロスコです。高校生の時に千葉の川村記念美術館にあるロスコ・ルーム(ロスコの作品だけが飾られている展示室)に行って衝撃を受けました。それまでは写実的なものをやっていたのに、初めて抽象的な絵に出会って、『私のお母さんここにいたの!!』みたいな、巨大な救いみたいな、豊かな気持ち、不思議な気持ちになりました。

サイ・トォンブリーとか、抽象度が高いけれども揺さぶられるものがある、子どもだった時の感覚を引っぱり出してくれる、そういう作家に結構惹かれます。

あとは、絵本作家の荒井良二さんもすごく好きです。」

― 今、一番幸せを感じる瞬間はどんな時ですか?

「今は、絵を描いている時です。絵を描くのも幸せですが、普通に暮らしている時に、小さい幸せがいっぱい繋がっていくこと。趣味の散歩で綺麗な光を見たり、何か見つけたりとか、いい景色に出会ったり。白菜を半分に切ってパカッと割った時にその断面の美しさを見た時。朝起きたときのカーテンから射す光が部屋の壁に写っている形を見た瞬間とか。」

― 光の表現に特徴があるように感じていたのですが、普段から光をよく観察されていますか?

「確かに光を見ている気がします。多分無意識に光を観察している感じです。植物も好きでよく見ているのですが、気がつくと植物の向こう側から射している光を見ています。」

■幼児はなぜ絵を描くのか?

― 美術教育研究科では、作品と論文の両方が課せられているようですが、修士論文は、どんなテーマで書かれたのですか?

「幼児はどうして絵を描くかです。どんなきっかけでいつから絵を描くのが嫌いになるのかも気になって。どういうものに背中を押されて絵を描くのかがわかると、支援しやすいと考え、明らかにしたかったのです。」

― 論文の結論は、どうなったのでしょうか?

「楽しくて遊びで描くと言うのは簡単だけど、実は、周りに見て欲しい、認めてもらいたいというメッセージが結構強くあると思います。描いて終わるのではなく、描いたものを誰かに見せて認めてもらう、飾ってもらえた、褒めてもらえた、自分一人でやれたというのを『認められたと思うこと』でゴールなのだと、自分なりにわかりました。子どもが成長していく上で、あなたはそのままでそこにいていいのだ、ありのままでいていいのだと感じることが大切です。」

「周りと同じようにできるとか、平仮名が誰よりも上手に書けるとか、掛け算九九が誰よりも早く出来るとか、お利口に座っていられたとか、静かに出来たとか、そういう側面で評価されていることが、今すごく多いです。でも、やはりそれだけだと危うさを感じます。実際それが出来ない子たちが否定されて沈んでいくのは、危険だと思うんです。生まれながらに個性や得意不得意があって、生きていくのがみんなのやっていることなので、成績などの判定は、彼らの尊厳には全く関係がない。無意識でも彼らが安心して、彼らが『自分は何何が苦手だけど、みんなと一緒にいていいんだ』とか、そういうふうに思うきっかけになる場所がもっと増えないと、実力主義になって危険だと思うんですね。絵を描く時間は、そういう評価や実力、点数を抜きにして、『あなたがやったことはまず認める』というものだと思っています。」

■「好きなことを一人で」から、「好きな分野で人と関わって」へ

― 藝大大学院での2年間は、どんな時間でしたか?

「自分と向き合ってじっくり考えた時間だったと思っています。学部の時は、課題・教職の授業・教育実習・美術教室のことなど、目の前のことに必死だったけど、この2年間は、ワークショップなど実践的なこともやったのですけど、そこから自分はどう思ったのか、本当にこのままでよかったのかなど考えました。自分は、なんで絵を描いているのだろうとか、美術教育でどういうことをやりたいのかとか、じっくり考えた、入り口に立てた時間だったと思います。」

― もともと美術教育を目指していらっしゃったのですか?

「作家になりたかったのですけど、それだけでは食べていけないからと思って、教員免許も勉強していました。ところが、教員になるのに何か足しになると思い、児童館や美術館で子ども向けのボランティアをやってみたら、それが楽しくて、喜びになりました。それまで、『私は一人で好きにやっています』と思っていたのですが、自分の好きな分野の中で与えたり与えられたり人と関わるのが、感覚として鮮明に感じられたのがすごく嬉しくて、どっちもやりたいなと思うようになりました。それまでは、絵を描くことの比重が大きかったのですが、今は美術教育的なものと半分半分くらいになっています。」

■作家としても教育者としても

― この先の計画や将来の夢は?

「絵は、ずっと描いていきたいなあと思っています。それは、有名になりたいとかではなく、誰に何か言われようとも言われなくとも、作家としてずっと描いていきたいです。

美術教室をやりたくて、目標は自分の教室を持つことですが、NPO などでも広く活動できるところに入っていきたいです。」

― 論文に書かれることとご自身で制作されることとは、通じているところがありますか?

「そうですね。子どもの時の方が感性も敏感で、今よりもすごい速度でいろいろなものを見て感動して刺激を受けていたなあと思っていて、それは忘れたくない。子どもに対する憧れと尊敬とがまずあるので、子どもたちのいい美術の環境をということで論文を書いているのですけど、自分の絵も、型や技術やセオリーみたいなものから抜け出して、子ども的な感性を持って描いていきたいと思っています。」

― 本日は、ありがとうございました。作家としても教育者としてもご活躍されることをお祈りしています。修了展で、完成した作品を鑑賞させていただくのをとても楽しみにしています。

「絵は、全てのものを包み込んでくれる優しくて大きな器だ」と捉えている安島さんが、美術教育の場で実践しようとしていることは、絵を通して子どもたちのありのままの存在を受け止めていくことでもある。美術教室で子どもをよく見てきた安島さんだからこそ、評価主義の社会で子どもたちの置かれている状況に危惧を抱き、子どもの感性を大切にし、その一人一人の存在を認めつつ育てていこうとしているのだろう。そんな先生に出会えた子どもたちは、おおらかに自己表現をし、自己肯定感を抱いて成長していくことだろう。

安島さんには、導いてくださる先生や彼女のやりたいことを認めて応援してくださるご家族がいらっしゃった。絵の先生が、「人にどう評価されるかを気にせずに、内面を解放していいのだ」と背中を押してくださったように、これからは安島さんが誰かの背中を押す番になっていくだろう。いつの日か、安島さんの美術教室から、未来の先生がまた生まれていくのではないだろうか。

そして、安島さんの作品世界に魅了された私たちは、今後の作家としてのご活躍も楽しみにしている。

取材|原田清美 鈴木重保 ふかやのりこ 深田未来(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|原田清美

とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。

とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。

2020.01.20

古道具がかかった壁や、歌舞伎役者さんの楽屋のような名札がかかる、とても懐かしい感じがする研究室で、作務衣を着た朱若麟さんは私たちとびラーを温かい笑顔で出迎えてくれました。

「どうぞ座ってください。」と差し出された小さな椅子にかけると、私たちの左側には見上げるような大きな仏像が鎮座しています。この研究室の中で、実物の仏像の修復が行われているのだろうか?そんな期待と不思議がこみあげてくる中、来日されて2年目とは思えない朱さんの流暢な日本語にも驚かされつつ、インタビューは始まりました。

まずは来日の経過をお伺いすることに。中国では中央美術学院の彫刻科で学んだ後、中国の映画会社に就職。日中合作映画『空海』では美術担当として、唐時代のセットの仏像や壁画、主要人物のワンシーンの制作などに携わったそうです。

「監督に交渉すると、美術担当者も出演できることになりました。僕は割と存在感がある十数ショットに出演したんですよ。」主演俳優さんの真後ろで睨みをきかした朱さんの写真を見せてもらいながら、映画会社時代のこぼれ話も聞くことができました。

「映画会社を辞めて、もう行きたいところがないくらい旅行しました。その後、30歳前に日本で修復関係の研究に挑戦したいという思いがあったので、ネットで調べ、思い立ってその翌日には日本へ向かいました。藝大の中国人留学生と連絡をとって研究室を見学させてもらい、留学を決意しました。」

2017年11月に来日し、3か月後には藝大を受験されたそうです。

当時の大胆な行動をあっさりと振り返る朱さんの穏やかな口調の中には、彼のエネルギーや、興味をもったことに対してまっすぐに進む純粋さが感じられました。

小さな真実をみつける作業

―藝大の文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室で行われている修復作業とはどのようなものですか?

「パズルのようなものです。パズルのように解明して、その中にある小さな真実を見つけていきます。」

―とてもインパクトがある一言ですね。今まで持っていた芸術作品の「修復」というイメージからは、すぐに想像できないのですが、具体的にはどんな意味なのでしょうか?

「保存修復彫刻研究室では修士の2年目から仏像の模刻研究を始めます。これは、対象の仏像が当時どのように制作されたかを調査・研究し、当時の古典技法を用いて再現する研究です。」

「レプリカは形を再現するだけですが、模刻研究は内部の素材や技術、工程までも可能な限り同じ方法で制作します。

仏像にある謎の構造を明らかにするためには、X線撮影などを使います。」

「日本では、重要文化財や国宝に指定されると、美術院(公益財団法人美術院 国宝修理所)しか修理できなくなりますが、この研究室では、寺院の許可をもらって貴重な仏像の調査や模刻研究が行えます。」

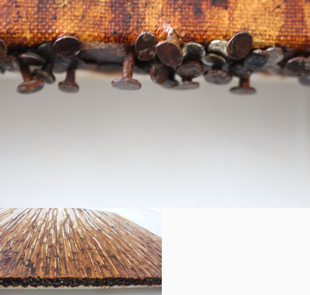

先程から気になっていた、私たちの傍らにある大きな仏像。これは奈良県聖林寺の十一面観音を朱さんが一から再現したものでした。

実物の像は、かつては大神神社の最も古い神宮寺として設けられた三輪山大御輪寺の本尊だったといわれています。明治時代に初めての国宝として指定された20躯のうちの1躯ですが、廃仏毀釈のため現在の聖林寺へ移され、長い間収蔵庫に収められていたのだそうです。

―この像は木を彫刻したものですか?

「この像は木心乾漆造と呼ばれるものです。木彫の心木で概形を作り、その後、漆と木の粉を混ぜた木屎漆(こくそうるし)という塑形材料、粘土のようなものをその心木に足していく方法です。まず細く小さい芯をつくって、布張りをして滑らないようにした後、木屎漆で顔などの細部を形作ります。今年2月に撮ったX線で、側面からみると卵みたいな形があって、その上に木屎漆で塑形して均一に盛り上げているのがわかったんです。」

X線写真を見せながら、内部の構造を説明してくださいました。

「白い部分は内刳りといって、中を空洞にしています。

今はワインのように木を扱います。新木を伐りだしたら何年かおいておく。でも昔はそうでなかったので、湿度温度を管理しないとすごく割れやすいんです。」

―美術修復の傾向は、国によってもその動向が異なると聞いたことがあります。日本での文化財の修復にはどのような特徴があるのでしょうか?

「現在はヨーロッパ的な傾向にあると思います。積極的な処置方法ではなくて、剥落止めなどにとどめています。形状には触れません。手がなくなっていてもそのままにします。

もし寺院が所有者で、かつ文化財に指定されていなければ、指など(破損した部分)復元できますが、現在博物館で行われている修理は現状維持が原則なので、一見修復したことが分かりづらいかもしれません。」

「また、日本では仏像などの信仰をともなう文化財は、『秘仏』といってめったに公開しない風習があり、寺社の関係者も見られないことが多く、厨子をあけたら虫食いで原型をとどめていないことも多いのです。」

―修復の対象である文化財にも、日本特有の文化や慣習が深く関連しているのですね。「積極的な処置方法をとらない」ことについてもう少し説明いただきたいのですが。

「明治・大正時代には積極的に処置した事例がたくさんありますが、現代の価値観でみると相応しくないとされています。自分の好みで修復した結果、どうにもならなくなった例がたくさんあるからです。特に明治時代の修復。どこからどこまでが修復されたのかもわかりにくいです。修理をした人がその記録を細かく書いていなかったら、後世の人が分からない場合もあります。

このような理由で、現在私たちが目にしている姿は、実は当時のものとは全くかけ離れたものであることも多いのです。」

―古典技法の研究は後世の修復のために、従来の姿を解明するという目的もあるのでしょうか?またそのような従来の姿は、どんな風に明確になってくるのでしょうか?

「従来の姿の解明は研究の第1歩です。例えばこの十一面観音像でいうと、当時、漆は高価だったのになんで木彫にしなかったのか?

仏像には、本体と台座を固定するために足下に彫り出したり別材を差し込む足枘(あしほぞ)というものがあります。この聖林寺十一面観音像が、本体のひざ下から台座内部65センチまで差し込まれています。どうしてこの像でそこまで長い足枘を用いたのか?という疑問からスタートします。」

「空洞を作るのは普通は像の後方からだけですが、この十一面観音には前面と背面に2つの空洞がありました。

普通は正面に空洞があると見栄えが悪いのですが、この像はこれの上から木屎漆をつけるので前面は見えません。前からくり抜くのはすごく楽なだけでなく、空洞部が大きいため、像全体が軽量になり、割れを防ぐ効果もあります。」

研究対象の仏像を一から作り上げ、推察力を使って、当時の工人がどんな意図でどんな想いを込めてその像を作ったかを一つひとつ検証していく。膨大なロマンがあふれる工程です。

飛鳥時代の工具と材料を再現する

「この像の脚部分は、付け根と膝、足首がすごくゆるく設計されているのですが、最後に大きな釘を打てば動かなくなります。図面を原寸大にプリントアウトして天平時代の釘を再現しました。」

「この像の制作のために、飛鳥時代から室町時代まで使われていた『槍鉋(やりかんな)』という大工道具を使用しました。いま自分が使っている槍鉋は、正倉院のものを参考にして作られています。大変希少な飛鳥時代ののみを溶かして作られています。」

そう言うと、朱さんは、手早く棚から工具を取り出して、私たちの目の前で実際に木材の表面を槍鉋で削ってみせてくれました。細長くてきれいな巻き毛のようなおがくずが、くるくると削られて、表面にはなんとも味わい深い溝ができてきます。

「江戸時代に使われていた前挽きの鋸(のこぎり)は、当時の絵巻にもよく描かれていますが、それ以前の時代は前挽き鋸がなかったため、先にのみで切り込みをいれて、楔をいれ、斧で割り離し、最後に槍鉋をつかって表面をきれいに仕上げていました。」

―当時は十分な加工技術がなかったため、木の特性を十分に理解して選ぶことが重要だったんですね。

「はい。例えば、広葉樹はどんなに楔をいれても切断することが困難なので、奈良時代には檜やカヤなどの針葉樹ばかりが材料として使用されていました。中世にはいると、大きな鋸でないと切断できなかった欅などの広葉樹も使われるようになります。鍛冶の技法が洗練されることにより、木工技術も発達したんです。」

―この針金のようなものは指ですか?

「調査により、像の指などの細部には銅線が用いられていることが分かりました。

例えば指も、先に銅線で作って麻布を巻いて木屎漆を盛りつけていきます。木屎漆に使う木粉はアキニレという木の樹皮の木粉で、お線香に使われる原料です。このように、先に水で練っておきますと、とても強い粘りがでます。」

木粉と水をあわせたものを、もんじゃ焼きのヘラのような道具で器用に混ぜ合わせていく朱さん。実際に木屎漆を練って、私たちにも触らせてくださいました。なるほど、まだできたてで柔らかいのですが、指にベタベタとつくことがありません。

「そのままだと乾いたら崩れるので、ここに漆をいれます。乾いたら漆をぬって、また乾いたら木屎漆を盛っていきます。奈良時代、漆は金とおなじくらい高価でした。ですが、ニレの木屎漆を使用すると、漆の量を2割~3割減らすことができるのです。」

本物の色彩

―最新の調査では、白亜の大理石の印象が強いギリシャ遺跡の彫刻も実は、彩色がほどこされていたとの報告があったと聞きます。仏像も、私たちが現在認識しているものと全く異なる色彩が施されていた可能性はあるのでしょうか?

「現在の修復では、古色が好まれる傾向にあります。しかし調査により、飛鳥・奈良時代の多くの仏像の髪は群青、眉毛は緑色など純度が高い色が使われていたことが分かりました。当時の人々は、赤紫と緑を合わせて、『紺丹緑紫』と呼ばれる色の原理をつかって、彩度を引き立てあうようにしていました。」

「建物も派手だったはずで、例えば薬師寺東塔では、部材を外してはめ込んでいるところに多少色彩が残っているところがありました。近年の調査の結果、派手な彩色が施されていたことが判明しました。こんな風に小さい場所から真実を探すのはとても面白いです。」

考古学のような検証と、歴史家のような視点、そして芸術家としての知識と技術。

小説の翻訳者は、自分で小説を書きあげるくらいの、作家としての力量も必要とされると聞いたことがあります。仏像を自らの手で古式ゆかしい技法で、時には道具まで再現して仕上げてゆく。朱さんの古典技法の研究には、あらゆる面での圧倒的な力量を感じました。

中国と日本と修復

―修復の研究のために、日本に来たかったのはどんな理由からですか?こちらの研究室は、中国からの留学生は多いのですか?

「中国からの留学生は私で3人目です。中国では、絵画や建造物の修復の専攻はありますが、彫刻修理の専攻はありません。伝統的な彫刻の調査にとどまり、修復は難しいのが現状です。中国で文化財調査に携わっていたことがあり、3Dデータの画像を撮りましたが、その主な目的は、消滅を遅らせる、または保存記録のためでした。また、中国には山間部の石窟が多いため、調査をしても修理の対策を講じることが困難です。室内にある彫刻も、木彫でなくほとんどが塑像です。湿度温度の環境が悪いと、粉状になって消滅してしまうため、復元することができません。針金だけ残っても解明は難しいですし、そのような状態での修復は事故になるかもしれませんから。今後このような文化財を復元する方法を模索していくしかないと思います。中国の修復も今後発展すると思うので、この研究室で学んで持ち帰りたいと思っています。」

「日本では、大変長期的な視点で文化財修理が計画されます。例えば、京都の三十三間堂の修復は、1943年から去年までという半世紀をかけたプロジェクトでした。

日本では解体修理の時にしか解明できない発見も精密に分析して報告書に記録されています。現場と工人たちが一緒に成長できるので、大変羨ましい環境です。」

―修復の方向性というのは、基本的には依頼者の意向によるのでしょうか?文化財でない場合は、信仰の対象である仏像の修復には、さまざまな想いや願いが込められているように感じます。

「そうです。でも、お寺の方が仏像を金ぴかにしたからといって、それは悪いことではなくて、修復の対策が全然違うのです。考え方が違うのです。依頼された檀家さんや寺院の方々が笑顔になって喜んでいるというのがいい修復なんだと思います。」

―現在取り組まれている模刻研究の像は、完成後どうされるのですか?

「お寺に収める機会を持てる場合もありますが、私は中国に持って帰ろうと思っています。

私はこの像が一番好きです。聖林寺の十一面観音像は、見る人それぞれに違う顔を表します。悪い人には怖い顔。いい人には柔和な顔をしていると言われています。

奈良にいったらぜひ聖林寺に実物を見に行ってみてください。オリンピックが開催される2020年には東京国立博物館でも展示されます。」

飛鳥時代や奈良時代、当時の最先端の技術を駆使した匠たちの技術が長い長い年月を経て、令和へと時代が変わり、中国から来た朱さんの手によって、今度は時代を遡って辿られていく。

『空海』にも通じる壮大なロマンがそこにはあると、心が震えたとびラー3人でした。朱さんの研究作品も、1月28日から始まる藝大の卒展で陳列館にて展示されます。

取材:中元千亜樹、草島一斗、西村貴暁 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:中元千亜樹

とびラー3年目にして初の藝大生インタビューです。

大人も子供もアートをみる時のキラキラした目が好きです。

普段はルーブル美術館のモナリザの作品保護にも使用されている計測器の企業で働いています。

2020.01.20

鑑賞実践講座・第7回

「1年間のふりかえり」

日時|2020年1月20日(月)13:30~16:30

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|稲庭彩和子さん(東京都美術館学芸員)、三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

本年度の鑑賞実践講座で、とびラーは体験・観察・考察・実践を通して、Visual Thinking Strategiesのファシリテーションを理解してきました。またVisual Thinking Strategiesについて学ぶことで、作品を鑑賞すること、またアート・コミュニケータとしてのあり方への理解を深めてきました。

<Visual Thinking Strategiesファシリテータの“編集的”はたらき>

ファシリテータは、複数の視点から語られる鑑賞者の意見を中立的な立場で「編集」する作業をしています。編集をする際は、鑑賞者の言葉を言い換えたり、それぞれの発言を繋げるなどの整理をしたり、まだ言葉になっていない思考の部分を言語化しながら、複数の人の眼で一緒に作品をみる状態を作っていきます。

この3つの質問と編集的なはたらきが現場でどのように使われているか、実際のVisual Thinking Strategiesの活動の動画を見ながら紐解いていきました。より精緻に「言葉」に注目するため、動画の中の対話を文字に起こしたペーパーがとびラーに配布され、そのペーパーに編集された箇所を書き込んでいきます。

Q:例えば「木がある」「空がある」という発言など、鑑賞者が見つけたものが一目瞭然な場合も作品の中に根拠を聞いたり、発言を掘り下げることはできるのでしょうか。

A:さっきのワークがヒントですが、「木がある」の発言は、文脈に意味があるのでそれを言語化します。どんな発言も鑑賞者の何らかの発見が含まれています。対話の流れをよく聞いて、それを言語化してあげる。言語化していくうちに新しい発見が生まれて「作品のどこから?」と作品の中に根拠を聞けるものが出てきたりします。映像の中でも「椅子がある」と発言した子に対して、そこまでの文脈の中でその子の気づきを眺め、「形に注目したんだね」とすくいあげて他の子にも共有しています。

Q:映像では、子どもの「カビ」という発言とそこまでの話の中で出てきた「色」をひっかけて、色の問題に関連性を見出している。ライブの現場でここまで瞬間的にできるものでしょうか?

A:論理的ではなく、ビジュアルで考えています。論理的に覚えていたり思考しているわけではなく、作品を感じながら対話が進みます。みんなで感じていることをファシリテータ自身も感じている。何に着目して「カビ」という言葉になったのか、それをつないでいっています。

Q:とびラボメンバーとVTSをしたとき、Q1(作品に対する鑑賞者の解釈を促す開かれた質問)の使い方について考えました。「何が起こっていますか?」を使わず「何が描かれていますか?」と問いかけた結果、鑑賞が深まらなかった。

A:「何が見えますか?」は解釈を促すのではなく事実を見つけることを促す質問だからだと思います。ある程度時間があるなら、何が描かれているかを発言し始めたときに「見ている」という状況ができるので、その状態を作るには意味のある質問ではあると思います。かたち、描かれているもの、で発言がとどまっているなら、目に入ってきたものを鑑賞者がどんな風に感じるか、鑑賞者の解釈を促す。出てこない、と焦らず、解釈の道筋を立ててあげると良いと思います。

Q:初回の講座で「テキストではなくビジュアルを通して考える視覚的思考法」と、Visual Thinking Strategiesについて説明がありました。そのポイントについて、より詳しく知りたいです。

A:Visual Thinking Strategiesは、日本では「対話による鑑賞」「対話型鑑賞」と翻訳されているので、「対話」「言語」に意識が向かいがちです。Visualでもって考えるとは、Visualが含んでいる多くの細かな情報、Textにすると表現されずに落ちていってしまう情報を使って考えを深めていく思考法です。例えば、人の表情など、「寂しい」「切ない」「悲しい」と人によって様々な言葉で表現されるものでも、そこに実際のVisualがあれば、それを一緒にみながら理解を深めていけます。いわゆるLogical Thinking(論理的思考法)とは逆に位置する思考で、ロジカルだけではたどり着けない多様性を含んで思考できる方法ではないかと思っています。

(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)

2020.01.15

12月の暖かな午後、藝大の校門で待っている私たちに、秋良美有さんは軽やかに近づいてきました。「インタビュアーが3人?!」「名前をちゃんと覚えます、えーと〇〇さんと・・・」と、すぐに話し始める秋良さん。明るくて垣根を感じさせない人柄が伝わってきて、あっという間にコミュニケーションスイッチが入りました。修了展での展示場所が12月初めに決まったばかり。これから制作に取り掛かかろうとエネルギーが充満しているのが伝わってきます。早速展示場所に移動。

そこは全面ガラスばりの絵画棟1階アートスペース。作品の力量がはっきりと出る場所だけに、期待が膨らみます。鑑賞者を作品の中に招き入れたい、そのために屋外にも作品を拡張して・・など、作品の構想はすでに浮かんでいるようです。

秋良さんは「今やりたいことで影響を受けた言葉は―『彼らがどの国から来た、よりも本当の意味・価値観でわかりあえない前提がもどかしい』(舞踊振付家 ピナ・バウシュ)なんです」と切り出しました。

「ほんとうの意味・価値観とは……」「わかりあえない前提とは……」「もどかしいとは……」インタビューでこのテーマに近づいていきました。

コンビニで働く外国の人々から

修了制作をするために、コンビニでバイトをしました。そこで働いている外国の人々は、日本語を話し、日本のルールで、日本人らしく笑顔でおもてなしすることを強く求められています。それができていない人が、「もっと日本人らしく!!」といって店長に注意される場面に何度も出会いました。外国の人々は、様々な習慣や価値観をもっている生身の人間なのに、彼らはそれを表にださず、「日本人らしく」振舞ってくれている。私たちはそんなことには気づかずに、コンビニの店員が笑顔で接してくれるのは当たり前だと思っています。そこに「もどかしさ」を感じます。

対価を支払う価値

私は、コンビニで出会った外国籍の仲間に対価を支払って、作品の中で、私が課した「労働条件」で役割を演じてもらいます。日本人が求める「当たり前」の世界を仲間が「日本人らしく笑顔で演じてくれる」ことで、鑑賞者の中で、居心地の良さ、悪さ、もどかしさ、など様々な感情が交差すると思っています。私は、日本人の居心地の良さを努力で支えてくれる仲間の笑顔や振舞いに、感謝の気持ちを持っています。そのような「笑顔」に対価を支払う価値がある、と思うのです。

日常を反転させたい

私たちは、日常でコンビニに行くと、見る側、・要求する側にいるとことが「当たり前」になっています。鑑賞者は私の作品に入ると、そこは「舞台」になっていて、その上で生身の労働をする役者たちに出会うことになります。「舞台」では、鑑賞者も知らず知らずに見られる側、演じる側になります。労働をする役者たちと同じ目線で見えるようになると、境界を超えて労働をする役者たちの側に行けたり、戻ったりすることができます。そんな体験から、今まで「当たり前」だったことを疑う気持ちになったり、ピナ・バウシュのように「彼らがどの国から来た、よりも本当の意味・価値観でわかりあえない前提がもどかしい」気持ちになってもらいたい。作品(舞台)から出た後、鑑賞者の日常を反転させ、日常の風景が変わって見えるような作品(舞台)をつくりたいと考えています。

次にこの修了制作に至るまでの経緯を、過去制作した作品のお話も含めお聞きしました。秋良さんは「他者に気づく」をキーワードにして語ってくれました。

「自然という他者」に気づく

他人を意識することで、無意識のうちに自分じゃなくなる瞬間があります。絵を描くのが好きで美大に入ったつもりでいましたが、小さいころから「絵がうまいね」と言われているうちに、他人からの意識で自分がつくられてきたのではないか。私は卒業した後アートで何ができるのか、自分は何をしようとしているのか、と考えたとき、ハッとなって絵が描けなくなりました。それが大学2年のときです。

絵が描けなくても、大学の課題は提出しなければなりません。カンバスに水性インクを散らばせ、雨の日に外において乾かして提出したり、錆や雪で描いたものを提出したりしていました。その時「自然が絵を描けるなら、私はいらないじゃん!」と気づいた。そして木とか動物が、「自然という他者」であることに気がつきました。イギリス留学中には、葉っぱのプールをつくってそれに飛び込んだりしながら、私と自然との新しい関係を感じようとしました。

「日本という他者」に気づく

留学先のイギリスは、日本と言語がちがい、先生をファーストネームで呼び捨てにしたりと、丁寧語がちがいます。イギリス人の友達がスーパーに寄ってお菓子を買ったので、自分で食べるものだろうと思っていたら、数メートル先のホームレスに渡しました。私は上野公園でホームレスの人を見てもただすれちがうだけなのに。友達の行動を見て、私とはヒエラルキーの感じ方が違う、と思いました。肌の色、女性であること、宗教への考え・・・、それらは自分が自分のアイデンティティとしていませんでした。しかし、「日本人らしい」空気をよむ行為はイギリスで、私は日本を「他者」として意識しました。

「人間という他者」に気づく

秋良さんは、作品制作や展示に参加した人たちから様々な気づきを得ています。そしてその気づきが、修了制作にまっすぐにつながっていることを、今までの作品制作を振り返りながら、分かりやすく語ってくれました。

作品「上を向いているのか、下を向いているのか」(2017)

留学を終えて日本に帰ってきて、作品制作の場所と環境を提供していただいたレジデンス先で、いじめについて問題を抱える学校と関わり、「上を向いているのか、下を向いているのか」という作品を制作しました。昔「学校へ行こう!」というテレビ番組で、学校の屋上に生徒が立ってワーって大声で叫ぶコーナーがあったけど、見た目はあんな感じの作品。屋上に上る階段を設置して、首のない制服のマネキンを屋上に並べました。作品制作の過程で中学生にインタビューしたのですが、その時、作品の中に入ってもらいたい、という気持ちが湧きました。中学生たちが「学校へ行こう!」のワンシーンのようにポジティブに受け取るのか、集団自殺のようにネガティブに受け取るのか・・・私は感性をもつ生身の人間が他者として立ち上がるのを感じました。

作品「MADE IN JAPAN」(2018)

女の子たちに高い展示台に座ってもらい、鑑賞者がきたらニコッと笑うことを「労働条件」とした作品です。日本人の価値観の中から、女性の笑顔だけを抽出しました。展示台に座った女の子たちからは、「台から降りたら日常が変わってしまった。」「今までどこで笑っていたんだろう?」「ここで笑っていいのか?」「あのとき笑っていたか?」「鑑賞した人と帰りの電車でばったり会ってしまったけど、どんな顔をすれば良かったんだろう?」など様々な問いが起こった、と聞いています。日本を他者として気づくのは、このような問いからだと思います。

作品「WORKERS」(2019)

空間、音楽、空調、言葉、店員すべてをコンビニ仕様にした作品です。コンビニの店員の役者には、話せる内容を限定し、区画を設けてここから出ない、を「労働条件」としました。しかし店員役のコが「気持ち悪く」なってしまい、それに私もシンクロしました。明確な境界を設けたため、店員役のコは見られる側だけになったことが原因でした。修了制作では、外国籍の役者たちとの間に境界は感じるけれど、明確な境界はなく、同じ舞台の上で鑑賞者は向こう側へ超えていくこともできる・・・そんな舞台をつくって、リベンジしたいと思っています。

修了作品のタイトル

タイトルは「2020’ZOO」としたいと考えています。私は「日常が動物園」だと思っています。たくさんのみえない境界と檻に囲まれていることが当たり前の世界です。日常では「他者」は見えないままで立ち上がってはきません。しかし「日本じゃない」生身の人間を「他者」として展示し、外国籍の役者たちが日本人好みに振舞ってくれることで、鑑賞者のだれもが心の中にある境界を感じとり、他者に気づき、自らのアイデンティティについて考える、という構造をつくりたい。そして私たちが対価を支払っているのは何に対してなのか、本当の意味・価値観を自問できる場にしていきたいと思っています。

秋良さんにとっての舞台とは?

-油絵もパフォーマンスも秋良さんの中では同じ枠の中にあるのでは、と感じているのですが・・・秋良さんにとって舞台とはなんですか。

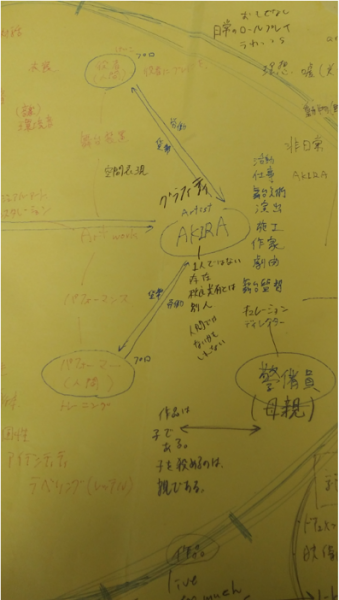

油絵もパフォーマンスも同じ枠だと考えています。私は作品を作る時、まずは見たいビジョンを描いてバーッと並べてみます。それを一瞬で見たい、そのために立体的に起こしているのが舞台、という感じです。舞台装置でフェイクの世界をつくり、そこに生身の人間を展示する、そこに鑑賞者というよそ者が入ってきて、体験したことを日常にもって帰る、というイメージがあります。

-人間を展示する、とは不思議な言葉ですね。

会期中の時間ごと生身の人間を展示する、とも言うのでしょうか。生身の人間はあくびしたりトイレに行ったり、疲れたりだれたり、テンションが上がったりそういった日常の時間を強調するフレームが私にとっては舞台といえるかもしれない。そのような意味で、鑑賞者が道から日常の延長でそのまま作品の中に入ってくる設えが私には必要であると思います。

-労働条件はどのように決めるのですか?

私の作品は場所次第というところがあり、そこの場所が決まったばかりなので、まだ考え中なんですが・・・。街中とか、バイト中とかに、役者をお願いする人と「あのお客さんの時どうだった?」などと会話しています。一緒に過ごす中で共有するものが生まれ、役者自身がその人の方法で鑑賞者に話しかける言葉を見つけるのでは、と思います。

-「労働」という言葉がとても強いですね。作品制作において、ボランティアの人と「労働として対価を支払う人」、どこに違いがあるのですか?

「このコンテナの錆をとってくれたら、何を描いてもいい」とコンテナの持ち主に言われて、錆をとったコンテナの表面に絵を描く活動をプロデュースしたことがあります。その時ボランティアの方々が協力してくれたのですが、自分の作品のためにボランティアをしてくれることが苦しかった。私のアート作品制作で、彼ら彼女らの時間を使ってしまうのは申し訳なかった。ボランティアの方々はあんなに働いたのに、彼ら彼女らの作品にはならない。

それから、もっと作品の中で彼ら彼女らのような人々と関わることができないかな、って思って・・・それからだんだん付近にいる人たちを巻き込み取り入れたくなってしまいました。ボランティアではなく「労働」と言っているのは、その人が作品の中にはいり、作品の構成の一部、価値の一部になることへの対価、ということかもしれません。

秋良さんにこれからのことをお聞きしました。

だれでもAKIRAになれる

アーティストの活動名としてAKIRAを使っています。その下に役者や協力者の名前を並べるようにしています。でも卒業後、活動名が必要なのかな、と考え直してもいます。

イギリスでゲリラガールズという、ゴリラのマスクをかぶり身体は女性というフェミニズムの団体がいるのだけど・・・その匿名性ゆえに、日常で「あの人もゲリラガールズの一人かもしれない」という感覚に出会うのがいいなと思っているのです。AKIRAが私個人から離れ、いろんなところにAKIRAがいるような感覚のアーティストになりたい。日常の中で「あの人もAKIRA」というようになりたい、と考えています。

-大学院修了後はどのような進路を予定していますか?

学校を出てからも、厳しいけれど、作品の創り手であることを選びたい。だけどどうやったら自分だけではなく、だれかと関わりながら、制作を続けられるのか、まだ悩んでいます。まだ日本人としての何かを持って海外で勝負できるようなアーティストにはなり切れていないので、国内で何かきっかけを見つけては、喰いついてあがこうと思います。

身軽に、テライなく、謙虚であろうとし、日常生活において漠然と感じている違和感の正体を見逃さずにつかもうとする・・・新しいステージを自らつくり、ポジションを変え、その時見えたものをするっと受け入れ、脱皮し続け、走りつづけようとする・・・この人の器はどこまで大きくなるのだろう・・インタビューしながらそう考えていました。今「アーティストAKIRA」からも脱皮しようとし、新しいステージを目指し、藝大の外に出ようとしています。秋良美有さんに、親しみをこめエールを送ります!

取材|東濃誠、内田淳子、竹中大史 (アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆|東濃誠

藝大生インタビューが終わると、ある感覚が残ります。それは、晴天の大海原の船首に立って、強い風を2時間受けていたような、一瞬世界の隅々が見えたような感覚です。これが格別なんです!

2020.01.07

東京藝術大学卒業・修了作品展の会場で、参加者自身がアーティストになりきって作品を語るワークショップです。自由に想像して、藝大生の作品をあなたが作った作品だと思ってギャラリートークしてください。藝大生とアート・コミュニケータ(とびラー)がサポートします。

昨年のプログラムの様子はコチラ

2020.01.07

アート・コミュニケータ(とびラー)が、東京藝術大学卒業・修了作品展をご案内します!

学生生活の集大成である卒業・修了作品があふれる藝大キャンパスや東京都美術館を、おさんぽ気分で巡ってみませんか?

みんなで作品をみて感想を共有してみたり、藝大生とお話して作品のコンセプトや思いに触れてみたり、新しい発見や出会いを一緒に探しに行きましょう!

藝大生やとびラーと交流を楽しみたい方、ご参加をお待ちしています。

昨年度の「藝大卒展さんぽ」の様子はコチラをご覧ください。

日時|

①2020年1月29日(水)14:00 – 15:00

②2020年2月1日(土)14:00 – 15:00

会場|東京都美術館・東京藝術大学「第68回 東京藝術大学 卒業・修了作品展」会場

参加費|無料

対象|どなたでも

定員|各日定員20名程度(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加方法|当日のプログラム開始10分前より、下記集合場所にて受付を行います。

集合場所|東京都美術館 LB階(ロビー階) ミュージアムショップ前

※広報や記録用に撮影・録音を行います。ご了承ください。

※受付は先着順にて対応し、定員に達し次第締め切ります。

※作品の解説は行いません。