2024.04.13

【第1回基礎講座 オリエンテーション】

日時|2024年4月13日(土)10時〜15時

場所|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディルーム、東京藝術大学 美術学部 中央棟2階 第3・4講義室

51名の新しいとびラーを迎え、13年目のとびらプロジェクトがスタートしました。

基礎講座初回の午前は、とびラーの活動の拠点である東京都美術館アートスタディルームに13期のメンバーが集まり、活動に必要な情報のオリエンテーションや、2~3年目とびラーによる館内ツアーを行いました。

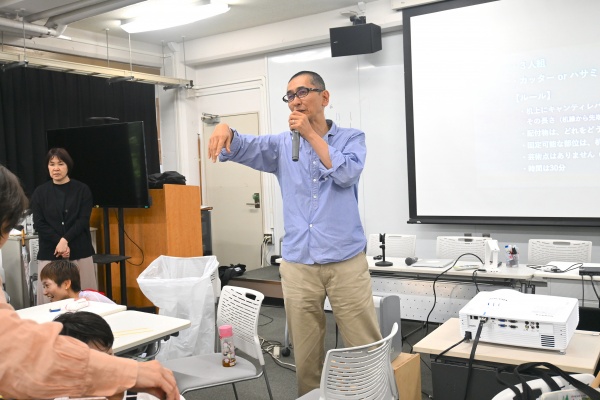

午後は東京藝大の講義室に11~13期とびラーと、東京藝大・東京都美術館のスタッフ全員が集合し、今年度のキックオフを行いました。

今年度も美術館を拠点にアートを介したコミュニティの輪を広げていきたいと思います。

13期とびラーのみなさん、これから3年間よろしくお願いします!

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.06.24

【第6回基礎講座 この指とまれ/ そこにいる人が全て式/ 解散設定】

日時|2023年6月24日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京藝術大学 第3講義室

講師|西村佳哲

内容|とびラーが自主的に活動して行くためには、自分たちでチームをつくり、アイディアを共有し、お互いの力を上手に出し合って、成果を求めなくてはなりません。そこで、この回では、小さなチームのつくり方や、そこに集まった人たち全員の力を活かした活動のつくり方について学びます。また、活動のはじめ方だけではなく、終わり方のデザインについても理解を深めます。

基礎講座最終回は、2・3年目のとびラーも加わって、とびラーの自主的な活動である「とびラボ」の、はじめ方/すすめ方/おわり方について考えました。

この指とまれ/そこにいる人が全て式/解散設定は、とびラーが「とびラボ」をする上での大原則となっている考え方です。あるコミュニティの中で、ちいさなチームが結成と解散を繰り返しながらフラットな関係性でアイデアを形にしていくには、この3つの原則をみんなが確認しながらプロジェクトを進めることが大切です。この考え方は、12年間のとびらプロジェクトの根幹を支えてきました。

「そこにいる人が全て式」は、大阪にあるgrafの立ち上げメンバーである豊嶋秀樹さんから西村佳哲さんがきいたお話がベースになっています。西村さんは、毎年の基礎講座の中で、豊嶋さんとのエピソードを伝えながら、この考え方の秘訣をレクチャーしてくれています。とびラーは、ふだんの仕事のすすめ方との前提の違いに驚きながらも、実践を通して「そこにいる人が全て式」で進んでいくプロジェクトの楽しさを理解していきます。

“ ミッションより、その場に居合わせた人がすべて式 ”

ー 豊嶋秀樹(2009)

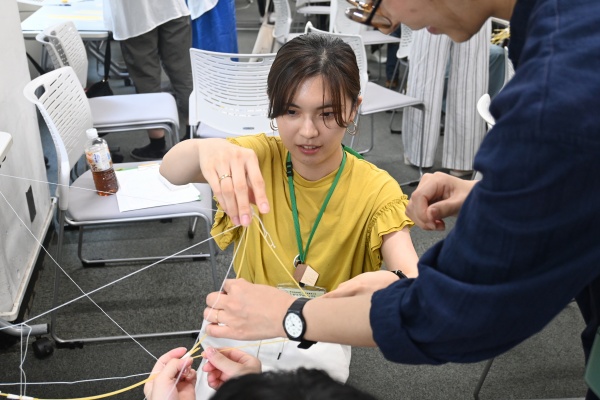

午前中は、西村さんとマネージャーの小牟田さんのトークで「とびラボ」の仕組みをひも解いていきました。そして、実際に「3人」の組み合わせでプロジェクトのアイデアを話し合い、「その場に居合わせた人がすべて式」を体感するワークを行いました。

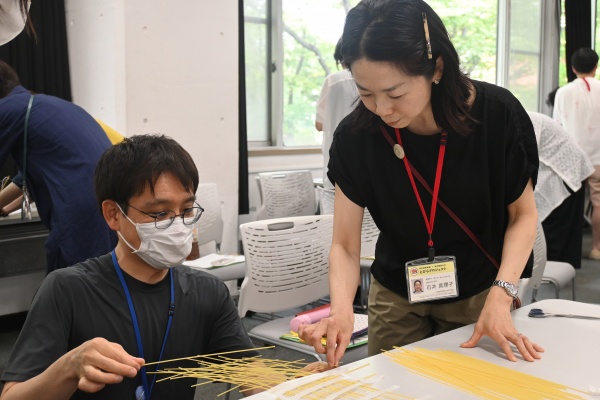

午後は、スパゲッティを使って構造物をつくり、その長さを競う「スパゲッティ・キャンティレバー」のワークを行い、チームでプロジェクトをすすめるときのヒントを理解していきました。

2023年度の基礎講座全6回を終了し、12期とびラーがとびらプロジェクトでの活動を本格的にスタートさせていきます。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.06.10

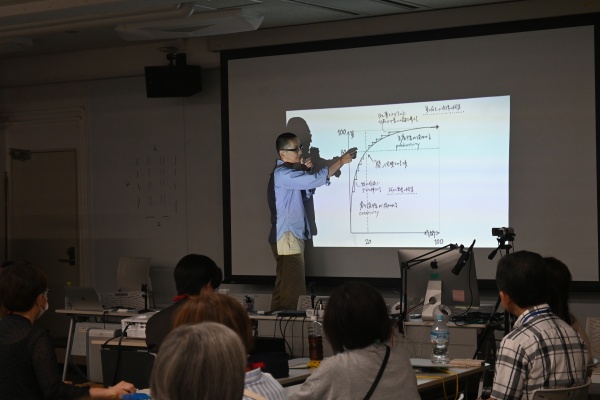

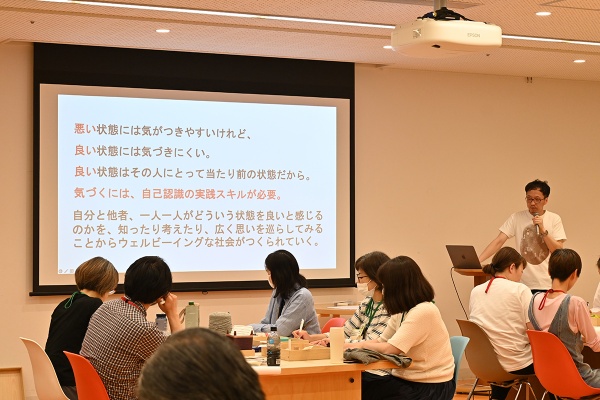

【第5回基礎講座 ミュージアムとウェルビーイング】

日時|2023年6月10日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|小牟田悠介、越川さくら(とびらプロジェクト)、石丸郁乃(Museum Start あいうえの)

内容|過去の展覧会にまつわるアート・コミュニケーションや、MuseumStart あいうえのの取り組みを題材にミュージアムにおけるウェルビーイングについて考えます。

基礎講座も残すところあと2回となりました。この期間を通して、アート・コミュニケータとしての「きく」「みる」ことの感度をさらに磨いている12期とびラーのみなさん。第5回となる今回は、「もの」をみる楽しさを体験しながら、ミュージアムにおけるウェルビーイングについて考えました。

午前中は、2015年に開催された「キュッパのびじゅつかん」展を題材に、今ここにある「もの」を虚心坦懐にみつめて、あつめて、ならべて、箱の中に小さな“ミュージアム”をつくるワークを行いました。

午後は、午前中のワークを振り返りながら、「ウェルビーイング」な状態とはなにか、ミュージアムでできることはどんなことかを考えました。

また、MuseumStart あいうえのの取り組みについて、プログラムオフィサーの石丸郁乃さんからお話を聞き、プログラムなどでこどもたちが使うアイテム「ミュージアム・スタート・パック」に入っている「冒険ノート」を実際に書いてみるワークを行いました。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.05.27

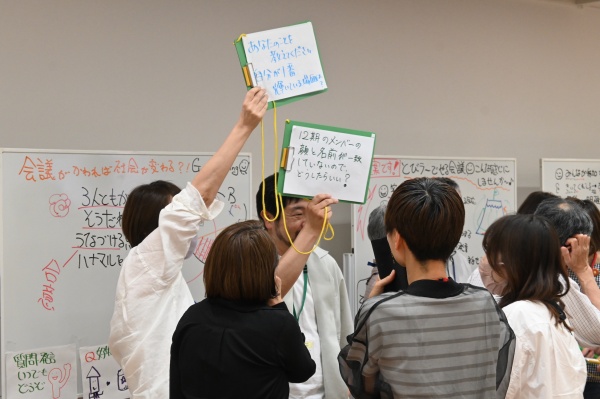

【第4回基礎講座 会議が変われば社会が変わる】

日時|2023年5月27日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|青木将幸

内容|とびラーの自主的な活動には、とびラー同士が直接コミュニケーションをとるミーティングの場のあり方がとても重要です。ひとりひとりが主体的に関わるミーティングの場をつくるために、ミーティングの理想的なスタイルや具体的な手法を、レクチャーやワークショップを通して学んでいきます。

とびらプロジェクトでは、とびラーが集まってとびラボを行います。その話し合いの場のあり方について、まずはそれぞれが考え、体感していく1日となりました。

まずはアイスブレイクです。青木さんからの問いは「好物は何ですか?」

ボードに手書きでイラストを描き、近くの人と紹介しあいます。

誰にとっても答えやすい問いであればあるほど、参加する人たちの心は打ち解けていきます。

青木さんからの2つ目の問いは、「良い会議とは?イマイチな会議とは?」

まずはそれぞれが書き出していき、3人組になって全員が合意できるものを話し合いました。

良い会議には、おやつも重要なアイテムです。

「地元のお菓子なんです」「これ懐かしい!」「おいしいものを食べながら話すって大事かも」

ちょっとした場面転換があることで雰囲気が変わり、リラックスして話しやすい空気がうまれました。

午後からは、「良い会議」を意識してミーティングを実践してみます。

話し合いたいテーマに分かれ、午前中にとびラーが考えた「良い会議」を意識しながら進めていきます。

講師からのレクチャーだけではなく、

自ら考え、とびラー同士で話し合い、選んだ「良い会議」のキーワード。自分たちで見つけ出すことによって、より自分ごととして捉えることができたのではないでしょうか。

これから開扉まで、今日この日に体感した「良い会議」の感覚を大切に過ごしていきましょう。

(とびらプロジェクトコーディネータ 工藤 阿貴)

2023.05.13

【第3回基礎講座 「きく力」を身につける】

日時|2023年5月13日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京都美術館アートスタディルーム

講師|西村佳哲

内容|コミュニケーションの基本は、上手な話し方をするのではなく、話している相手に本当に関心を持って「きく」ことから始まります。この回では、話を「きく力」について考えます。

・話を〈きかない〉とはどういうことか?

・話を〈きく〉とは? また、それによって生まれるものとは?

5月13日(土)の第3回基礎講座は、とびらプロジェクトで大事にしているコミュニケーションの基本「きく力」とはどんなことか、体験を通して考えました。

「きいてくれる人がいるから、はなすことができる。」西村佳哲さんがとびラーに向けて語りかけるその時間が、とびらプロジェクトのコミュニティの基礎になっています。

午前中はとくに、「言葉」の抽象性、つまり、同じ「言葉」を使っていても人それぞれイメージしていることが違うことに気がついていく時間になりました。

言葉中心の社会のなかで、「言葉」の先にあるはなし手の本当のイメージにたどりつかないまま「安易にわかったような気になる」会話に慣れていたことに、ハッとした12期とびラーも多かったようです。

はなし手の「言葉」や「話の内容」だけを受け取ることで、「安易にわかったような気になる」受け手の状態が、はなし手にあたえる影響も実際の体験や観察をとおして実感していきました。

午後は、目の前の人に関心をむけ、その人のはなしぶりを含めて内容以上のものを受けとりながら話をきくことで、その人の「いま・ここ」が新鮮に立ち上がる瞬間を全員で体験しました。

とびらプロジェクトは、ひとがはなすことができる場をつくりだす、「きく力」をもっている人が多くいることが、コミュニティが育つための土壌になると考えています。

「きく力」で培われた文化圏が、またここから一つ広がっていくように感じた第3回基礎講座の1日でした。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.04.29

【第2回基礎講座 作品を「みる」とは】

日時|2023年4月29日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京藝術大学美術学部 中央棟2階 第3講義室・東京藝術大学大学美術館

講師|熊谷香寿美 ファシリテータ|10期・11期とびラー

内容|作品の鑑賞について理解を深めます。

4月29日(土)の第2回基礎講座は、作品を「みる」ことについて体験をもとに学びました。

午前中は、グループで意見を交わしながら作品を鑑賞し、共同的な学びとしてのアートを介したコミュニケーションについて考えました。

鑑賞した展覧会は、東京藝術大学大学美術館で開催中の「買上展」です。

(会期:2023年3月31日(金) – 2023年5月7日(日))

午後は、ひとと作品の出会いをデザインする場所である「美術館」にフォーカスし、さらに議論を深めていきました。

「美術館で作品をみること」に対する意識の解像度がぐんと上がった、

第2回『作品を「みる」とは』の講座でした。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2023.04.15

【第1回基礎講座 オリエンテーション】

日時|2023年4月15日(土)10時〜15時(昼休憩1h)

場所|東京藝術大学 美術学部 中央棟2階 第3・4講義室

45名の新しいとびラーを迎え、12年目のとびらプロジェクトがスタートしました。

4月15日(土)の基礎講座初回は、1~3年目のとびラーとスタッフ全員が集まり、ガイダンスを行いました。

午前中は春の雨の中、東京藝大の樹々の緑や、東京都美術館の壁面の美しさを眺めながら活動の拠点を散策。

講座後には、とびラーの「とびラボ」による、12期とびラーウェルカムパフォーマンスが行われ、あたたかな雰囲気の中初回を終了しました。

12期とびラーのみなさん、これから3年間よろしくお願いします!

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2022.05.21

【2022基礎講座第4回「作品を鑑賞するとは」】

日時|2022年6月5日(土)10:00~15:00

場所|東京藝術大学 中央棟 第3講義室

東京都美術館 公募棟展示室

講師|熊谷香寿美(東京都美術館学芸員アート・コミュニケーション係長)

基礎講座の第4回は、作品の鑑賞について理解を深めます。作品が存在することによって起こる体験とは、私たちにとってどのように意義があるのか、それらを鑑賞することの意味についても考えていきました。

東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係長の熊谷さんからのレクチャーや、2・3年目のとびラーのファシリテーションで作品図版を見ながらの対話、また、実際の展示室での鑑賞などを行いました。

(とびらプロジェクトコーディネータ 越川さくら)

2022.05.07

2022.04.09

日時 | 2022年4月9日(土)10:00~15:00

場所 | 東京都美術館 講堂

東京都美術館と東京藝術大学と市民が協働する「とびらプロジェクト」新年度が4月9日から始まりました。とびらプロジェクト マネジャーの東京藝術大学 特任助教 小牟田です。

今日から活動をスタートさせる11期とびラーは49名です。総勢139名のメンバーで2022年度のとびらプロジェクトがスタートしました。

全6回で構成されている基礎講座の第1回目は、オリエンテーションです。

午前中は11期とびラーへこれから必要な基本情報を共有する時間です。東京都美術館の講堂に集合しました。

まず、とびラーとして活動していくにあたって大切な「とびらプロジェクトの約束」をみなさんと確認しました。

その後、とびらプロジェクトマネジャーで、東京都美術館 学芸員の熊谷さんより東京都美術館の説明があり、その後、館内を知るためのツアーを行いました。

館内ツアーでは、9期、10期のとびラーが案内役を務めました。

これからの活動の舞台となる東京都美術館を知るところから活動はスタートします。

午後は、9期・10期・11期が勢ぞろいし、新たな顔ぶれとなったとびらプロジェクトを運営する東京藝術大学、東京都美術館のスタッフ紹介を行いました。

11期とびラーは、4月から6月にかけて基礎講座に参加します。基礎講座終了後は3つの実践講座から1つ以上を選択し、関心のある分野について学びを深めていきます。「学びの場」と並行して、障害のある方のための特別鑑賞会、「Museum Startあいうえの」のスペシャル・マンデー・コース、建築ツアーなどの「実践の場」が開かれており、とびラーは学びと実践を繰り返していきます。

昨年の様子をふりかえりつつ、今年の1年間の流れを共有しました。

その後、9期・10期・11期で「Museum Startあいうえの」のミュージアム・スタート・パックを使って上野公園を散策するワークを行いました。出かける前に、あいうえの担当チームの河野さん、石丸さんより「Museum Startあいうえの」のプロジェクトの説明があり、散策のテーマとミュージアム・スタート・パックを持って、快晴の上野公園へとグループで出かけました。

コロナ禍のこの2年間は、オンラインでのコミュニティの可能性が広がる一方で、対面で出会うコミュニケーションで得られる情報量の多さを改めて実感し、その機会があることの価値を感じた時間でもありました。美術館を舞台に文化資源を介したコミュニティを考える上で、改めて「リアルに出会う」ということをキーワードにこの一年を始めたいとおもっています。

とびらプロジェクト10周年、Museum Start あいうえの10年目を迎える2022年度。この一年を通して「これまでの10年があるからできること」と「これからできる新しいこと」をとびラーとプロジェクトスタッフで発信していけたらとおもっています!

(とびらプロジェクト マネジャー 東京藝術大学美術学部 特任助教 小牟田 悠介)