2018.01.10

上野から電車に揺られること約45分。

師走を思わせるピリッと冷たい風を感じながら辿り着いた先は、茨城県取手市。

ここ取手には、東京藝術大学のもう一つのキャンパス、取手キャンパスがあります。

今回お話を聞くのは、工芸科彫金専攻修士二年生の齋藤百恵さん。齋藤さんは現在、取手で修了制作に励んでいる真っ最中です。

齋藤さんがいたのは金工工房の金属表面処理室。石造りの建物には、ひんやりした空気が漂っています。幾つかのストーブと加湿器が稼働する部屋の中で、齋藤さんは作業台に向かっていました。

さっそく学部時代のことから、お話をきいていきます。

◆「自分が感じたエネルギーを、見た人にも感じてもらいたい。」

学部の卒業制作では、七宝技法を使用し、四季を題材とした平面のガラスの絵を四枚作成しました。私は元々日本の四季に惹かれるものがあって、四季折々の中にある桜や紅葉、雪などといったものからすごくエネルギーを感じていたんですね。やっぱり美術って見る人が受け止めて、会話できて初めて成立するものだと思います。なので、そういった自分の感じたエネルギーを見た人にも感じてもらいたいという想いから、自分の中で前々から興味のあった四季をモチーフに、四季をお皿の上に活けるような感覚で制作をしました。

-絵を「活ける」という表現は面白いですね。

自分が興味のあるものをどんどんそこに置いていくというように制作をしていたので、まさに生け花のように花を活けるような感覚だなと思っていました。これは私の家の話になるのですが、昔からよく母が庭から一輪の花を摘んできて、小さなお皿に活けていました。そういった記憶が自分の心の中に強く残っていたので、「活ける」感覚で制作を行いました。

今回の卒業制作『心模様』5点の中から、雲をモチーフにしたブローチ。

今回の卒業制作『心模様』5点の中から、雲をモチーフにしたブローチ。

今回制作したものはジュエリーなのですが、この学部の卒業制作以降、見てもらう人や身に付けてもらえる方に、自分の作品を通して元気を与えられるものを作りたいと私の中で思い始めるようになりました。大学院に進んでからも、こうした想いをずっと持ち続けています。

私が七宝を本格的に始めたのは学部四年生の頃からだったので、自分の中で七宝のことももっと知りたいし、表現の幅を広げたいということから、修士一年の頃はそういった技法的な研究を主に行っていました。

机の上に並べられた、様々な色たち。

―今ここに色とりどりに並んでいるものは、七宝で使用するものでしょうか?

これらは七宝で使用する釉薬ですね。この中に入っている粉をホセという道具を使って金属の上にのせ、色を細かく敷き詰めていきます。それぞれの色を細かく挿した後、七宝で焼くことによって金属とガラスが定着して一つの作品になります。

今回はジュエリーなので、主に銀を素材に使っていますね。断面には銀を使用しています。普段は形を作りやすい銅を使用して平面などの作品を制作しているのですが、ジュエリーは断面にも気を遣わなければならないので、銀を使うことによって作品が綺麗にみえるようにしています。

芸大生の特権!?秘伝のレシピでつくられた「芸大釉」

―釉薬の種類がこんなに数多く用意されていることに驚きました。

そうですね。これらの釉薬は、企業から購入したものや、芸大でつくられたものなど様々なものを使用しています。特に芸大でつくった「芸大釉」という釉薬は、すごく透明感が高いものなので気に入っています。

―「芸大釉」という名称の釉薬があるのですね!

はい。先生方がいつも作って下さっているのですが、工房を設立した当時の先生による秘伝のレシピによって作られています。

―確かに、他の釉薬と比較しても色の透明感が全然違いますね。

釉薬によって熱の上がり具合によって溶けやすいもの、溶けにくいものや質・テイストなども全然違うので、そういったことを考えながら制作をしています。なので、芸大に入学したら芸大釉を使えるということは魅力の一つだと思いますね!(笑)

―この中で特に今気に入っている色などはありますか?

芸大釉をよく使っていたこともあって、G7、G8などの青系の微妙な色合いが好きですね。もちろん二つの色を混ぜ合わせて別の色を作ることもできるのですが、こうしたちょうど中間の色を作成することは難しいので重宝しています。この作業は分かりやすく言うと、水彩絵の具で描くような絵を絵の具の代わりにガラスの粉を使って描くといったイメージですね。

ガラスは一発勝負。

ガラスの粉って、水を含ませたものと焼きあがったものの色合いが全然違うのです。焼く前は白っぽかった色のものが焼いた後には鮮やかなピンク色になっている、なんてこともあります。ガラスは一回焼くともうやり直しは利かない、修復ができないものなので、慣れないうちはどんな色が出るのかっていうのは分からないので、一度混ぜたら試してみるという風に、何度も確認していましたね。

-この作業は、一発勝負のようなところがあるのですね。

はい、まさに一発勝負ですね。焼きあがった時にちょっと予想外な色味が出ていたりすることもあって、「あ、こんな色味になるんだ!」ということもあったりします。七宝は焼きあがりのこともよく想定をしないといけないので、そこは気をつけているところです。

これは作業工程を表したものなのですが、焼き込みを行って表面を何度も砥石で研ぐことで、左下のようなツルっとした質感のものになります。砥石を研ぐ時には180番から1000番まで研いで、1000番から3000番までという風に、もうずーっと研ぐ作業が続きます。

-研ぐ作業だけでも結構時間がかかりそうですね。

そうですね、一日半研いでいるなんてこともあります。銀の線を使用した有線七宝という技法があるのですが、何度も研ぐことによって現れる銀の線の金属の質感とガラスの透明感が綺麗に対比されるようになるのです。なので、研ぐ作業は本当に重要だなと考えています。私はこの有線七宝をすごく気に入っているので、修了制作にもこの技法を用いて作品をつくっています。

◆「七宝の表現が、ずっと心の中に残っていました。」

―元々どういったところから七宝に興味を持ったのでしょうか?

芸大に入学した時に、工房見学というものがありました。私が一年生の頃はこの取手で作業をするカリキュラム(※現在は上野キャンパス)だったのですが、前期に今私たちがいるこの共通工房で、様々な技法を学べる講座が開かれていました。その講座を受講して七宝を学んだことが最初のきっかけですね。そこで見た先生方の七宝作品にすごく惹かれるものがあって、「ガラスを使った色味でこんなに綺麗なものがつくれるんだ」という衝撃を受けました。

そこから七宝に興味を持ち、どの専攻に行ったとしても七宝をやりたいなと考えていました。たまたま私は金属でモノをつくることにも心の中に響いていたものがあって、金属で加工をしたいということと、またそういったものも七宝に活かせるということもあって、彫金を専攻することになりました。

-では、学部の最初の頃から七宝に関心があったということですね。

そうですね。やっぱり学部一年生の頃には様々な素材に触る機会があったのですが、それでも私は七宝のガラスの表現がずっと心の中に残っていたので、ずっと七宝を使用したいなと考えていた結果、今に至ります(笑)

カルティエ展で出会った衝撃。

-そもそも工芸科を目指そうと思ったきっかけは何ですか?

最初は元々絵を描くことが好きだったこともあり、絵本などを制作してみたいなとも考えていたことからもデザイン科を志望していました。きっかけは、予備校生だった頃にちょうど東京国立博物館でカルティエ展(東京国立博物館『Story of…カルティエ クリエイション』展、2009年)が開催されていて、それを勉強のために見に行った時のことです。そこで展示されていたカルティエのジュエリーを見た時に、大きな衝撃を受けました。

-最初のきっかけはカルティエ展だったのですね。

はい。私の知っているジュエリーは、石が並ぶ単調なものというイメージがありました。もちろん、今はそれらが石を活かすためのデザインであるということが分かるのですが、その当時の私はどこかつまらないものだなと思っていました。しかしカルティエ展では、宝石を有機的な花や蛇などの何かに見立てて、色々なモチーフで一つの作品のように仕上げていたことから、自分の中で非常に感慨深いものがありました。これ以降、ものづくりに興味が出るようになりました。私は、自分がデザインするものは最初から最後まで自分の手でつくりたいという考えがあったので、意を決して工芸科に進みました。

修了制作について

怒りやエネルギーをイメージした、雷をモチーフにしたブローチ。

怒りやエネルギーをイメージした、雷をモチーフにしたブローチ。

今回の修了制作はジュエリーなどの身に付けるものをつくりたいと思っていたので、ブローチを5点制作する予定です。

身に付けるものって、人がそれを付けたいと思うからこそ付けるわけじゃないですか。そのジュエリーを付ける前に、このようなブランドやデザインが好きだとか、これを付けたら気持ちも明るくなるんじゃないかな、というような感情があると思うんです。つまり、ジュエリーはその人の感情そのものなのかな、と考えるようになりました。「身に付けたいという想いこそが、その人の感情の発露である」、そう考えた時に、私は自分のエネルギーが周りの人に伝わる、可視化するものをつくりたいなと思うようになりました。

-ジュエリーを感情の発露の一種だと見立てたのですね。

やっぱり制作を行うのは私自身なので、私が好きなもので、かつ感情が発露するものは何だろうと考えた時に空模様が思い浮かびました。青空だったら気持ち良く晴れやかで、曇り空は不安な気持ちやどきどきする気持ち、あるいは白さに落ち着くような気持ちもあったりして。それから雷にはエネルギッシュなイメージもある。そんなことを考えつつ、空模様を心模様として、ジュエリーとして身に付けたいなと思って制作しました。

-ちなみに、修了制作の題名などは決まっているのでしょうか。

『心模様』という題名にしました。空模様と感情をリンクさせているのでこう名付けました。小難しい言葉は私には向かないので、題名はいつもわりとフィーリングで決めています。

にぎやかさをイメージした、花火をモチーフにしたブローチ。

にぎやかさをイメージした、花火をモチーフにしたブローチ。

-この作品も、心模様をあらわしたものでしょうか。

この作品は、花ではなく「花火」をモチーフにしたブローチですね。花火のようなにぎやかなイメージで制作しました。花火は一色や二色で構成されているものですが、私自身はもっとにぎやかさをあらわしたいという考えから、様々な色を使って表現しました。

これはまだ途中なので色合いが曇っているのですが、さらに焼いていくことによってこれからどんどん色鮮やかなものになっていきます。

他にはエネルギッシュさやひらめきをイメージした「雷」や、様々な感情がもやもやとしている気持ちをあらわした「雲」、そしてまだ色はのっていないのですが「太陽」、「雨」のイメージのものも今後制作していきます。

-この「花火」は、すごく細やかな作業が施されていますね。

この色を透かす技術も、彫金で学んだことですね。金属の板に糸鋸で穴をあけて、そこを透かしてこの形の穴をつくり、そこに七宝を入れてこのような色のついた作品になります。裏側もちゃんと透けています。

七宝の講義を受けていた際にも、銀線を立てることがピンセットを使わなければならない細かい作業なので、例えばそれが向いていなかったりすると、ちょっと無理だな…と七宝をそれっきりで辞めてしまう方も見てきました。私は卓上で、金属を使って細かな作業ができることがすごく良いなと思っていて、やっぱりこうした細やかさが好きだからこそできていることだと思います。

-昔からジュエリーが好きだったのですか?

そうですね、幼い頃におばあちゃんのジュエリーボックスの中にある色付きの石などを見ることが好きでした。彫金に入ってからは、オブジェや平面作品など色々な制作を体験した結果、またジュエリーに戻ったような感じですね。

-七宝を使ったジュエリーって珍しいような気がします。

七宝はガラスなので割れやすく、加工もしづらいといった点があるからかもしれません。透胎七宝のものも、少しのミスでヒビが入ることもあります。やっぱり金属にガラスをのっけるので、金属の収縮率とガラスの可逆性(溶けたものが元通りになろうとする力)が働くことによって、焼いた後に少し形が変形することもありますね。そういった化学や物理学のような頭の使うようなことも予測しつつ、素材研究を行っています。

-作品の裏側の色合いも本当に美しいですね。

ジュエリーなのでこういった気遣いを大切にしています。裏側は自分しか見ることの出来ない場所なので、身に付ける人の特権ですよね。作り手としてはやはりそういった細部のところまでこだわりたいなという想いがあります。

-色に関する感覚も、見ていてすごく独創的だなと感じます。

色は、好きです!もちろん彫金で出来る金属の色も好きだったのですが、やっぱり今この大学に入って6年目で改めて色と金属とでつくるものが響いています。なので今後とも七宝の平面やジュエリーなどで、今まで学んできたものを活かしていきたいなと思っています。

-それは素晴らしいですね!齋藤さんの作品が、これから様々な人たちに送り届けられるようになるのが楽しみですね。

七宝って結構きまぐれというか難しい素材でもあるのですね。ガラスと金属ということで様々な制約もあります。でも宝石の石などとはまた違った良さがあるので、それらをうまく活用して、新たなジュエリーを生み出せていければ良いなと考えています。

◆「つくることが本当に楽しいな、ってひしひしと感じています。」

-作業時間はどのくらいかかるのでしょうか?

一枚換算だと、一か月もかからないペースで作っていますね。

-かなりのハイスピードですね!

私はどうしてもデザインの方に時間がかかってしまうので、いつも駆け足で作業をしています(笑)実際に作業を行うことで変わってしまうこともあるのですが、なるべく自分が動きやすいように、着想から計画をしっかりと立てて行うことが好みですね。

-普段の作業はどのように行っているのでしょうか?

ここで焼けるものは焼くようにして、他の作業は持ち帰っています。取手にいる間は、キャンパスから歩いて5分の場所にある利根荘(利根川荘)という宿泊施設で、この釉薬ごとケースにちょっとはみ出るくらいに積んで持ち帰って、泊まり込みで制作をしています。夜も朝もずっと作品に触れていますね。

-作業することは楽しいですか?

たのしいです!

特に、素材に触れるときの喜びはひとしおだなと思っています。頭の中で描いていたことと異なることもあるのですが、実際にこれを叩いたらどんな感じになるのだろう?などと試行錯誤することもあります。けれどそうしたことを考えながら自分の手で作り上げることができるので、改めて本当につくるのって楽しいなってひしひしと感じています。

-修了制作はどちらで見ることができますか?

修了制作となるので、藝大美術館の方で展示させていただきます。

30cmほどの展示台を制作致しまして、スタンドを置いて、ブローチが少し立体的に見えるような展示を行う予定です。

-立体的に置くことによって、作品の裏側も見ることができますね!

はい。最初は額に飾ることも考えたのですが、やっぱりジュエリーなので単に眺めるというよりは見えやすさを重視したいなと思いました。

-制作以外で趣味や気分転換になっていることはありますか?

制作以外は美術館に行って絵を見たり、音楽を聴くことなどが好きですね。気分転換になる趣味は色々とあります。でも、最終的には全てつくるものに戻ってくるのかなと思います。

この先就職をしますが、同時に作り手として、ずっと何かを作っていくことが出来れば良いなと考えています。

齋藤さんの作品は、今まで彼女が体験してきた「心に響いた」出来事の数々が作品に投影されているような、美しいもので構成されていました。様々な釉薬を組み合わせて出来たきらびやかな色合いは、鑑賞者側である私たちの心にも響きました。

「ジュエリーを身に付けることは、その人自身の感情の発露である」という言葉。私たちも、齋藤さんの作品を通してその表現の一端に触れることが出来たのではないかと思いました。

卒展で完成作に出会えることを楽しみにすると同時に、今後の作り手としての齋藤さんの活躍に期待しています。

今回は大学生二人でインタビューを行いました。

キャンパス内の先日オープンしたばかりのお洒落な食堂のランチが美味しかったです。

皆さんも、ぜひ一度取手に足を運んでみませんか?

インタビュアー:番場あかり 枦山由佳(アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

執筆:番場あかり

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2018.01.07

11月22日、曇り。寒空のなか、藝大美術館前に集合し、絵画棟7階のアトリエにとびラー5人でおじゃましました。油画科4年生の諏訪葵さんは、落ち着いた感じの小柄な女性です。

1部屋のアトリエを複数人で使用しており、天井高は4メートル近く。同じ部屋では、2人の藝大生が油絵を制作中でした。

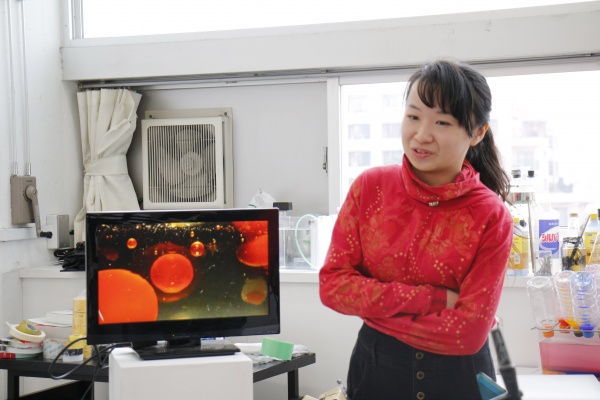

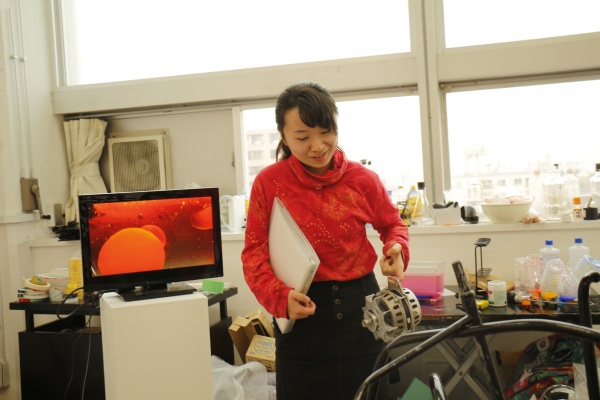

諏訪さんが制作しているのは窓際の明るいスペース。案内されて入ってみると、油画科とは思えないような様々なものが目に入ってきます。正面の窓辺には多様な種類のガラスビン、試験管、カラフルな液体などがズラッと並び、実験室のようでもありながら、どこかギャラリーのようでもあります。

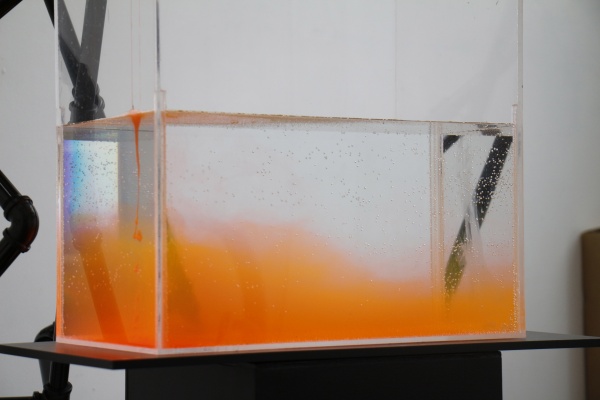

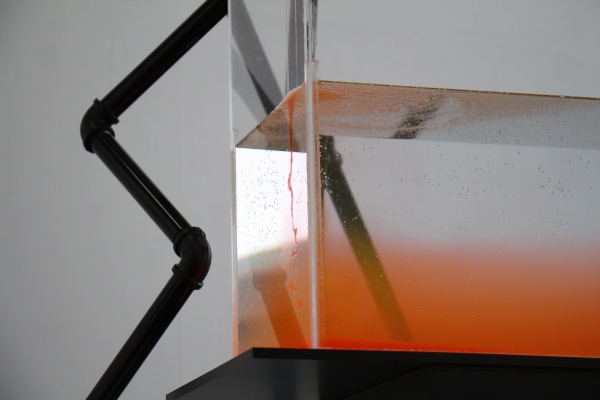

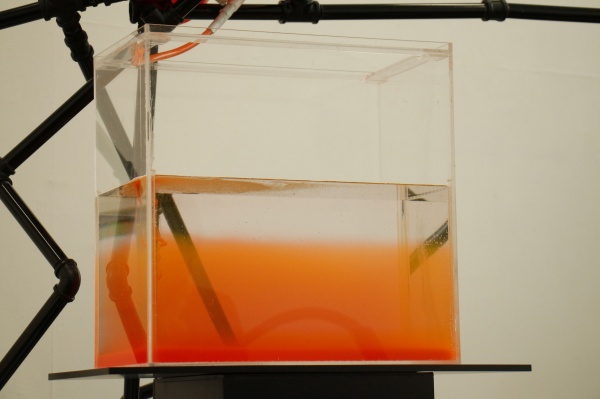

◆現在制作中の作品

制作中の作品は、立体のインスタレーション。有機的に空間を使っているためか、アトリエいっぱいに広がるような印象があります。水道管のような細めの黒いパイプが、まるで何かの巣のように、私達の身長を越えるほどの高さまで組み上げられています。空間の中心、目の高さに置かれているのは縦長の水槽。「面白いことが起こっているので、一番見やすいところに設置した」と教えてくれました。水槽には透明な液体が入っており、上部の袋から、粘りのあるオレンジ色の液体が、糸のように流れ込んでいます。

「これが現在制作中の作品です。何回も組み直しているので形はどんどん変わっています。私は絵も描きますが、インスタレーションは、より実際の現象としてダイレクトに捉えています。私の作品制作は、手を動かし、現象を起こし、組み直し、関係性をつくることにあります。この状態で作品として完全に留められないことが面白く、関係性を作っていく中で何かを作ることのリアリティを感じるのです。ただ展示のたびに状況の関係性が変わるので、たとえば美術館の学芸員からみたら困ったことだと思われるかもしれません。」

「奥のフラスコの赤い液体は、みなさんもよく知っている油を使っていますが、作品の神秘性に関わるので秘密です(笑)。」

オレンジ色の液体が流れ込むテンポはまるで「息をゆっくりとなるべく長く吐いください」と言われた時のような穏やかさ。静かで滑らかで、少し苦しくなるような、そんなリズムがあります。透明な液体に、少しずつ侵入してくる鮮やかなオレンジ。左側にあるフラスコは白熱電球で温められて微動しており、右側には大小の不思議な球体が、まるで無重力空間に浮かんでいるかように、一定の速度で上下運動している映像が流れています。不思議なことが作品全体でゆっくりと同時進行しているようです。

◆こどもの頃から諏訪さんの中にある科学と芸術

諏訪さんは、どのようにしてインスタレーションに辿り着いたのでしょうか?

「小さい頃から絵を描くことと理科を勉強するのはそれぞれ好きでした。高校で文理選択をする時、案の定迷いまして…。最も興味のある内容は科学でしたが、科学の理論だけを勉強しても、科学の現象から受け取れる感覚を表現することにはつながらないように感じました。

そして美術系進学を志し、初めは他の美大の油画科に進学しました。その頃にインスタレーションという表現方法を知り、制作を始めました。美大の油画科ではインスタレーションという表現手段は珍しくなく、自分の思想にも非常にしっくりくる部分がありました。当時はひとつの作品で説明が簡潔に出来る作品を作ることが多かったのですが、後1年で卒業という時期になって、科学と芸術が根源的につながるような、もっと根本的な『実験』をしたいという気持ちが強くなりました。それをやることで絵もよくなっていったんです。それから改めて藝大に入学して、それが続いていって、今こんな感じになっています(笑)。」

「科学技術はどんどん加速していくけど、科学の現象を『みる』ことはそんなに加速しなくてもいいかな、と思っていて。私は、微妙に変化しながらだんだんに変わっていく、気づいたらそうなっている、そういうことにリアリティを感じています。

たとえば宇宙がそうだと思います。科学者は、星の状況を推察したり、ちょっとだけ光り方が変わるのをみたりして、宇宙の現実を引き寄せている。私が科学や宇宙に感じるリアリティを、間接的にでも作品で表現できたらと思っています。」

◆衝撃を受けた実験の記憶。それが今につながっている

諏訪さんはどんな子どもだったのでしょう?もしかしてすでに水に興味があったのでは?

「子供の頃からずっと水はみていたように思います。家族の話によれば、川辺にいくと、そこで遊ぶのではなく、どんどん源流の方に遡って歩いていってしまったそうです。今から考えると『大元がどうなっているのか』に興味があったのだと思います。そういえば波紋の絵もよく描いていました。

今でも、考えているところが『回りそう』な時、水を2時間でも3時間でも、飽きることなくひたすら見続けたりします。よりうまく回るようにリアルなものを見ていたい、という感じです。」

「科学と芸術がわたしの中でつながった原体験は、小学校5年生の時です。理科の先生がフラスコの中の液体の色が変わる実験をしてくれたとき、多大な驚きと衝撃がありました。化学反応によって自分の心がこんなに動かされたことにもびっくりしました。ただ『これがやりたい!』と思いました。」

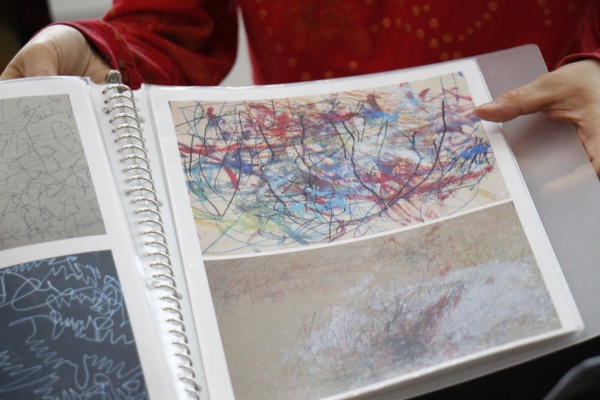

◆ドローイングとインスタレーション

自由でのびのびと、連続しながら重なっていくドローイングの線。それがインスタレーション作品とどのようにつながっているのか、聞いてみました。

「ドローイングも好きでひたすら描いている時もあります。ドローイングしているときは、形のイメージが初めにあるのではなく、色や形がお互いに作用して化学反応がおこり、『ひっぱり上げられる』感じがします。連続しながらも、微妙な変化を蓄積していくドローイングにリアリティを感じます。インスタレーションもドローイングもあらわれ方が違うだけで、私のなかでは繋がっています。」

◆制作中の作品から卒業制作へ

「インスタレーションの黒いパイプは、『2次元でドローイングによって表現したかったものを、3次元で表現しているようだ』という感想はそのとおりだと思います。黒いパイプに組み込まれている液体の入った水槽、オレンジ色の液体を水槽に一定速度で流し込む器具、温めているフラスコ、そして拡大映像が映るモニター。それらは、実は一つ一つ近いことをいいたくて、パラレルに並べています。現象を起こすことで、パラレルに並べたものの関係性ができ、それが変化していくような表現ができればと考えています。」

「卒業制作では、いま使っている水槽よりも大きな水槽を使って制作する予定です。水槽を支える金属の台座を加工することを考えると、今からちょっとブルーになっています(笑)。卒展では、展示に水や自然物があまり自由に使えない東京都美術館が会場なので、作品の見せ方をどうしようか考えていて。藝大構内でもインスタレーションを展示したいと思っているので、複数の展示作品がリンクするように構成できたら面白いな、と感じています。」

◆流動、循環、目に見えない自然の力を表象する装置として

アトリエには、洗濯機を解体した洗濯槽や、プラスチックの蛇腹のダクトの一部など、液体と気体の流動を感じるものが併存しています。そうすると、目の前に組み上がっている黒いパイプも管として流体を循環させているように見えてきます。

「液体を流動するものとしてだけでなく、循環していくものとして捉えたいと思っています。そのための装置をつくったこともあります。水の循環していく力を『とてつもなくすごい!』と思うのです。例えば加湿器も、人為的に雲をつくるというか、自然の循環を人の力で創り出している。私にとってはとても気になる機械です。人間は生き物なので自然から生まれてきましたが、自然の一部であるはずの人間がまた小さな人工の自然状態を作り出しているように感じて面白いです。物質の状態をコントロールしようとする中で、必然的に科学と自然の力との折り合いをつけていくことに繋がるのが特に興味深いです。私にとっての実験とは、きっとそれに近いと思います。」

「科学と自然の力との折り合いを、水道管にも感じました。普通の生活からは見えない水道管は、どうしようもなく変えがたい自然の力と折り合いをつけることから、あのような形状になっているんだ、と。」

「ここにあるのは洗濯機を分解して洗濯槽とモーターだけにしたものです。洗濯機って、水の循環を人の力で合理的に創り出しているように思えて、『すごい』と感じるのです(笑)。これはダクトの一部で、洗濯機と同様に人間が自然な状況から空気の流れをコントロールしているものですが、そこから流れをイメージし感じるためのものです。どちらも元々は拾ってきたもので、これらが実際の作品の一部になるかどうかはまだわかりません。変だと思われるかもしれませんが、私にとってはある機能として使うということではなく、制作中に同時にアトリエに存在させることに意味があります。」

水、水道管や洗濯槽から、目には見えない自然の力や循環をイメージする諏訪さん。諏訪さんの中に起こっていることが、いつか作品として表象してくるのが本当に楽しみです。

◆影響を受けた人は?

「私はどちらかというと人からよりも自然現象や科学に纏わるものから制作の動機やイメージを受け取ることが多いのですが、強いて言えば、デザインの中に科学的なリズムを見出す杉浦康平さんのデザインを見て、アウトプットされた内容の奥深さに影響を受けている感じがします。それから、政治と芸術は明確に分けられるものではないと考え、科学と交わる芸術を探求したゲーテの考え方には共感しますね。版画家のパウル・ヴンダーリッヒや、画家のサム・フランシスも好きです。現象的なものとそうでないものを『パラレル」に持っている方や物事に共感します。科学と芸術は、私の中ではパラレルに存在しています。」

◆現象と表象の問題を考える

卒業制作についてきいてみました。

「諏訪さんが言うところの表象とは?」とお聞きしたところ「それに応えるために藝大がつくられたのでは(笑)」と。しかし、丁寧にこたえてくれました。

「現在制作中の作品のタイトルは《現象と表象》としています。まだぼんやりとしているところがあるので、これから卒展に向けては、現象と表象の問題をより明確に考えられるように整理していきたいと思っています。現象では、液体の動きがキーになるだろうと感じます。わたしにとっての表象ですが、一言では表せません。例えばドローイングで表現したかった連続性や化学反応が、立体表現になるのは表象の一つの在り方であると思うし、インスタレーションの黒いパイプは、水の流れ、水の循環、自然の力の表象だとも言えます。また、自分の表現と展示する場所の折り合いをつけていく時にも生まれる表象があり、起こした現象自体が表象になっている、という可能性もあります。

自分がどのように、どこまで現象と表象に関与するか、人にどう伝えるかについても、これからの展開の中で意識していきたいと思います。」

◆これからのこと

「自然との折り合いをつける科学と、表現としての芸術、どちらか一方にとどまることなく、そのあいだの領域から新しいものが生まれてくるのではないか、と考えていて、その間を探りながら関わっていきたいと感じています。テクノロジーではないところで科学を考えたい。」

「将来については、複数の選択肢が頭に浮かびますが、面白いことをやり続けられる場所にいられたらいいな、と思っています。近年海外で出てきている、科学と芸術をつなぎ合わせて新しいことをしようという動きにも、興味があります。」

インタビューを始めてから1時間15分。ふと水槽をみると、きっちりと3つのグラデーションができていました。一番下が濃いオレンジ、真ん中が薄いオレンジ、一番上が透明です。高い窓からの光によって見える色彩がとても美しく、そして一定の速度で落ちるオレンジ色の液体からグラデーションが形成されるのがとても不思議でした。

幾つもの試行錯誤と実験で生み出された作品は、科学と芸術の両方の要素を強く持っています。そして心地良いまま、知らないうちに侵入され、自らが変化していってしまう様子から、今の社会が内包している怖さもパラレルにもっている作品だ、と感じました。

諏訪さんは様々な角度の質問に、プレッシャーを感じることなくごく自然に答えてくれました。お会いした印象として、言葉と表現とをブレないでもっている人、というイメージが強く残りました。科学と芸術の間に新たな表象を見出そうとする諏訪さんの卒業制作を楽しみにしています。

取材:ア—ト・コミュニケータ「とびラー」

執筆:東濃誠

インタビュー:高山伸夫、園田俊二、原田清美、藤田まり、東濃誠

撮影・校正:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.12.27

初めて訪れる取手キャンパス。しっかり着込んで訪れたその日は、11月下旬にしては暖かく、気持ちのいい天気だった。

取手アートパスが近いということもあり、バスを降りてすぐに、木材で小屋のような作品を組み立てている現場に遭遇する。

それまでの遠足気分から一転、自己と向き合い、作品がうまれる場所へ来たのだと気が引き締まる。そして、わずかによぎる不安。

私は本インタビューに臨むにあたり、“日々考えていることや取り組んでいること”と作品との繋がりについてお聞きしたいと思っていた。

だが、これまで作品の制作現場に接したことがない自分に気づき、そんな自分に説明いただくあれこれがわかるだろうか・・・そう思ったのだった。

そんな不安と、どんなお話を聞くことができるのだろうという期待を抱きつつ、私は専門教育棟へと向かった。

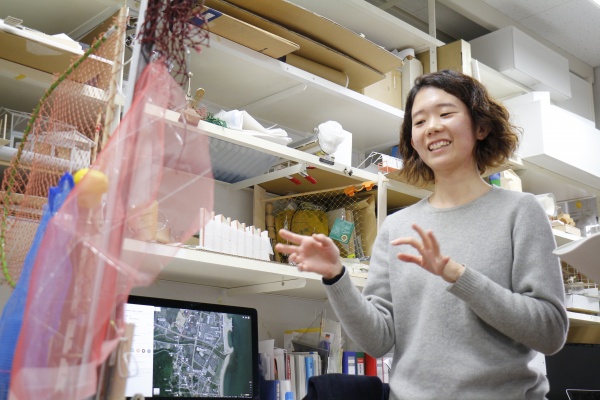

本日、インタビューに応じてくださるのは、大学院美術研究科芸術学専攻の野村 紀子さん。

主に美術教育について研究しており、小学校の図画工作科非常勤講師として二年間勤めていたこともあるそうだ。

柔らかな笑顔と落ち着いた佇まいが印象的な野村さんを見て、「もし自分が小学生だったら、野村さん会いたさに図工室にいつも行っていただろうな~。」と思ってしまった。

野村さんの研究室へ案内いただくと、大きな油絵が私達を出迎えてくれた。

整理整頓が行き届いた空間に置かれているからだろうか、その大きさ、そして存在感が一層際立つ気がする。

聞けば、この大きな油絵が修了展に出す、制作途中の作品とのこと。

作品の画面いっぱいに散らばった果物、グラス、そしてスプーン。

全体的に淡い色合いということもあり夢の中のような世界が広がっているが、描かれている物体はどこまでも写実的だ。

だからだろうか、作品を通して見える世界は夢の中のようで、一方で現実のようでもある。

そんな不思議な雰囲気をたたえた作品を前に、インタビューが静かに始まる。

【モチーフの色、かたち】

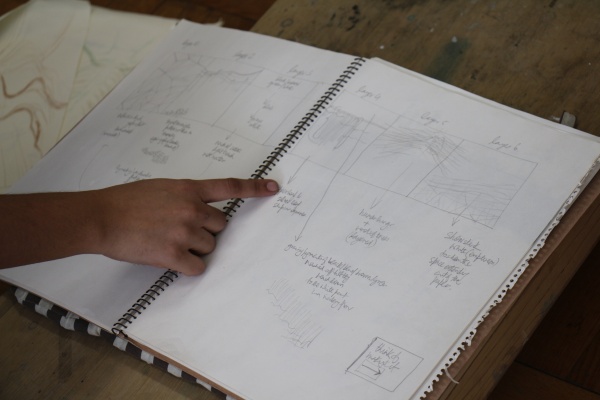

まずは制作中の作品に近づいて話を始めるのかと思っていたが、野村さんは1冊のファイルを持ってきてくださった。

拝見すると、そこにはペンで大まかに描かれた絵が何枚かあった。

野村さんにとって、これらは“メモ”という位置づけだそうだ。

「何枚かメモを描きます。これの通りにやるというわけではないんですけど、このメモをきっかけにしてモチーフを組んだりしています。ここに何か塊があればいいな、濃い色があればいいな、というイメージをメモしている感じです。まず、これを描く前に実際にモチーフ(本作では果物)を組んで写真を撮ってみたんですけど、上手くいかなくて。一度片づけて、メモをとって、モチーフを組み直して、撮影し直しました。」

更に、モチーフ選びについても説明をしてくれた。

「モチーフを選ぶ時、画面に配置した時に響きあうような色があるものを選びやすいです。例えばブドウだったら、私の場合、きれいな赤や緑一色のものだと、そこで色が固まってしまって“赤”で終わってしまうんです。赤色の粒に緑色が差し込んでいるもののほうが響きあうと思います。プルーンも赤みがかっていて、きれいに真っ青じゃないところが私にとっては魅力的です。」

ちなみに、野村さんが特に反応するモチーフはブドウなのだそう。いくつもの粒が一塊になっているところや、粒と粒の間にある空間、そして粒同士を繋ぐヘタが線となって存在するところに魅力を感じるのだそうだ。

改めて作品を見ると、色の重なり具合やモチーフの配置に自然と目がいく。特に、色の重なりについては果物の熟成が進んでいる部分とそうでない部分、ヨーグルトに浸かった部分、グラスを通して見える部分、それぞれが何度も色を重ねて表現されている。野村さんが色に魅力を感じ、それを大切にしていることが伝わってくるようだ。

【自分自身に目を向ける】

次に、野村さんは別の小さなファイルを持ってきてくださった。

ファイルを開くと、そこには名刺サイズの紙が沢山収められており、それぞれに色と線が描かれている。

紙にポツポツと点在している、色と線。

抽象画のようにも見えるこれは一体、何なのだろう。

「ひとがつくったものを見て、気になったところをメモしています。最初は構図を考えるための参考としてだったと思うんですけど、段々それだけではなくなってきて。ファイルを見ていくと、メモ同士で似ている部分があったりもして、これは構図のためのメモというよりも、自分はこの部分に魅力を感じているんだ、ということの確認に繋がるメモなんだな、と全体を通して眺めてみると思います。」

どういったところに魅力を感じるのかを聞いてみた。

「グラデーションって単純な色の移り変わりじゃなくて、例えば赤から白になる間に違う色が挟まっていると思うんです。そういった色と色の混じりあいの他には、フワッとした雰囲気の中にある鋭角な線とか、何かを予感させる塊に反応するみたいです。」

説明をしながら見せてくださったメモには、確かに何層にも重なった色や空白部分を斜めに横切るいくつもの細い線が描かれていた。

色、線、塊・・・どれも、先ほどのお話で出てきたキーワードだ。

私の中で、この小さなメモ達と目の前にある作品とが少しずつ重なっていく。

自分が何に魅かれ、反応するのか。メモを通して自分自身を観察する野村さんは、静かに話を続けていく。

「このメモって、私には、自分はここが好きだったんだな、と確認できるものなんです。自分の中にあるはずだけどわかっていないことが、メモすること、そしてメモ全体を眺めることでわかってくるという感じもあります。」

メモをとるのは作品に限らず、例えば星空や盆栽など、日常生活の中で出会うものもあるという。大切なのは、見た物が自分の目に留まるかどうかだ。

「メモするものを求めて探すというよりも、目に留まったものを描くことが必要だと思っています。目に留まったということは、そこに何か予感があるはず。その予感をそのままにしておくとただの出来事なんですけど、その予感を振り返って、なぜその時『ハッ!』と思ったのか・・・それを考えたのが、このメモなんだと思います。」

「やっていることは、例えば日記を書くのと同じ感じです。自分の内側ではなく、外側にあるものをきっかけに自分を振り返っている。」

野村さんにとって、自分の思考を把握、整理するためにメモが大きな役割を果たしていることがわかったが、そもそも何故こういったことをしようと思ったのだろう。

「“このモチーフを描く”というよりも、作品全体を通して浮かび上がってくる性格があるんじゃないのかな、と思うんです。描いているもの同士の響きあいというか。そういうのを出せるように描かないといけない、と今は思っています。もともと描くこと自体が好きです。描ければいいというのもあるし、描くという行為自体に安心感を得ていて。これまではそういった感覚のもとで作品を描いていたように思います。今回は、自分にとって望ましい絵にしたいと思っています。このメモは、“望ましい”って何だろう?といった疑問等が関連して生まれてきました。」

なるほど、面白い!自分にとっての“望ましい”絵を知るために自分自身に目を向ける、という野村さんの取り組み、興味深い。けれど、絵を描いたりものを作ることで何かを表現する、という機会が日常にない私にとって、そこに「絵を描く人だからできることなのだろうなぁ」という、少し冷めた気持ちも含まれていたのが正直なところだ。

しかし、野村さんの「やっていることは、日記を書くのと同じ感じ」という一言で、“メモをする”という野村さんの行為をグッと私自身に引き寄せることができた。日記ではないが、私は本を読んでいる時にピンときた文章があると、そのページの角を少しだけ折る。そして、たまにそのページだけを読み、「そうだ、私はこうありたいんだ」「この言葉遣いが好きなんだよな~」というふうに、書かれた文章を通して自分の色々な部分を振り返ることがある。そういった私の行為は、方法は違うけれど野村さんがしていることと同じようなものなのかもしれない・・・そう思うと、先ほどの冷めた気持ちが消えていった。

【距離感の変化】

ひとしきり小さなファイルについて話をした後、野村さんは棚から新たに別のファイルを取り出してきてくれた。

「このファイルは、モチーフのいいなと思った瞬間を撮ったものです。」

開いてみると、そこには沢山の写真がきれいに収められていた。

今回の作品の参考になったであろう、ヨーグルトのかかった果物の写真もあれば、果物以外の写真もある。

「写真をファイリングし始めたのは去年からです。制作の度に撮るんですけど、見やすくしようと思って始めました。」

写真をファイルに整理する前と後とで、野村さんの内面や作品に何かしらの変化はあったのだろうか。

「こうして整理をすることが作品に何か影響する、とかは多分ないです。一番の変化は、自分ではないひとにものを見てもらえることと、こういった制作過程を踏まえて会話ができるようになったことです。」

そうか、そういうものなのか…。どうやら私は、「作品に何かしらの影響がある」という答えを無意識に期待していたらしい。「多分影響はない。」というあっさりした回答に思わず戸惑いつつ、次に続く「変化は自分と周囲との間に起きている」という発言に驚かされた。確かに、3冊のファイルを見る前と後では、野村さんと私、そして作品の距離感が少し変わったように思う。いや、実際には、変わったのは私の意識なのだ。ファイルを見せていただく前は、作品はあくまでも“野村さんが制作した作品”であり、野村さんは“制作者”、そして私は“鑑賞者”でしかなかった。それが、こうして3冊のファイルを通して制作過程を見せていただくことで、いつの間にか制作者側に寄った目線で作品を見ている。そしてその作品はというと、制作に費やされた時間の厚みや野村さんの意志を感じさせる、親密さのある存在として、今の私の目には映っているのだった。

【自分の中の変化】

3冊のファイルを通して、野村さんと鑑賞者(私)との間に起きた変化。この話をしている時の野村さんの声は、それまでの落ち着いたトーンから一転、少しワクワクした感じになる。

「出来上がる絵はいつも同じようなモチーフを扱っているので変わらないし、描くことも私の中で習慣化されているのでそんなに変わりません。でも、制作が私の一方的な説明ではなくなった、ということが一番の変化なのかな、と思います。それまでは、『いいと思ったから描きました』という一言で終わっていたやり取りが、それぞれの感覚に基づいて意見を交換しあえるようになったというか・・・。一言で終わらない関係を今実際につくれているなぁ、ということに感動します。」

変化は、野村さんと鑑賞者との間だけでなく、野村さん自身の中でも起きているようだ。

「自分の絵を間に挟んで人とやり取りができるのは、新鮮だし、感動的です。人と話すってすごく難しいことだと思う。このメモ達がなければ、作品だけを見て言葉で全て表さなければいけないのを、メモ達を見ながら話せているっていうのは・・・スゴイな~、私っていう人間って変わるんだな~と思います。

前が悪かったという訳では決してないんです。前があったから、延長線上でこういうことができている訳で。だから、こういうことができるようになった自分にも感動します。」

思い返せば、野村さんは最初からずっと私達のコメントや質問に真摯に答えてくださっていた。私はそれを、野村さんが何事に対しても丁寧な方だからなのかな、とかインタビューだからなのかな、と思っていた。だが、野村さんも私達と同じくらい、もしかしたらそれ以上に、作品を間に挟んでの私達とのやり取りを楽しんでいたのかもしれない。

更に、野村さんは作品の捉え方の変化についても、お話してくださった。

「描くという行為はあくまでも個人的な作業で、今もそれは変わりません。ですが、以前は“作品と私の大切な空間”という意識が強くて、私的な存在でしたが、これからも描いていくことを踏まえて、過程の一つになっていったという感覚があります。この絵はこれとして描くけど、これもきっと私の中ではメモみたいに何かしら『いいな』と思ったものの一部で、次に描く時の何かしらの一部になるだろうし、だから連作みたいな感覚があります。何を描いたかは一枚では証明できないけど、複数あることによって何かが表れてくる感覚があります。」

「絵とメモは、かかる時間や費用、規模も違うけど何となく似ていると私は思っています。メモもこの絵も、今の私が『いいな』と思ったものを表したものという点で、今しかつくれないもの。次に描く絵はきっと、その時の私が『いいな』と思ったものをもとにしたものなんだと思います。」

ふと、魅かれるもののメモについてお話いただいていた時に野村さんが仰った、「自分にとって“望ましい”絵にしたい。」という言葉を思い出した。

【モチーフに近づく】

随分と話が深まったところで、野村さんはまた新たなアイテムを見せてくれた。

これは、新聞紙でできた塊のようだが・・・一体何だろう。

「これは、新聞紙で作った果物です。構図を組む時に、『こんなに食べ物を粗末に扱っていいのかな』という疑問と生モノに何度も触ることに対する罪悪感があったので、代替物として作りました。」

代替物の制作を通して、野村さんはモチーフの造形という点で、モチーフに少し近寄ることができたという。

「実物を置いて新聞紙を一枚一枚貼っていくうちに、これ自体にも愛着がわいてきたんです。一連の作業を終えて、代替物としてではあったけど、この作業を通して果物にもう少し近くなれたかなと思います。こういう感じなんだなっていうふうに。こういう感じのものを描いているんだな、という感覚になりました。」

果物の代替物を新聞紙で作ろうと思ったこと、そして実際に作ったことにも驚くが、何より驚かされたのは、新聞紙で作った“果物”に触るとそれが何の果物かがわかることだった。無彩色であるにも関わらず、微妙な窪みや曲線からリンゴや洋ナシだとわかるのだ。

間接的にはメモを通して魅かれる部分を見出したり、直接的には新聞紙で果物の代替物をつくったりと、様々な角度からモチーフについての考察を重ねる野村さんだが、モチーフの選び方に基準やポリシーはあるのだろうか。これは、必ず質問しようと思っていたことだ。

野村さんの作品には果物やスプーンがよく登場する。食材というくくりであれば肉や野菜もあるし、色合いならば花もある。素材ならば石や木材・・・という風に、色々なものがモチーフとなり得る中で、なぜ限られたものを選び、描き続けるのだろう。

「自分が描けるものを選んでいます。“描ける”というのは自分の技量というのもあるし、選んだモチーフとある程度の期間付き合っていけるかもあります。本当に上澄みをすくって言うと、好き嫌いです。時間とお金をかけてずっと描くものだから、好き嫌いは大きいと思います。でも、好き嫌いは本当の上澄みであって、その根っこには自分がこれまでに経験したことや、日々考察していることなどがあるんだと思います。」

少し間を置いて野村さんが呟いた。

「『これじゃなきゃいけない訳ではない』と言いつつ、これじゃなきゃいけないんでしょうね・・・。でも、それはきっとブドウでも“このブドウ”でないといけないんです。私にとっては、ここに用いたブドウでないとこの画面ではいけなくて。ブドウの選び方も、“この品種のブドウ”とかではなくて、店頭に行って『あ、この感じ!』とピンときたものを『こっちとこっち、どっちがいいかな?』と比べるので、一か所の売り場で結構悩んでいます。」

“描ける”ということに対する、野村さんの考察は続く。

「“描ける”と思うものは、“描きたい”と思えるものだし・・・うーん、もうちょっと考えたいです。もともと描くのが好きだったから、考えてなかったです。けど、考える必要はあるかなと思いました。」

【卒業後の進路について】

この3月で大学院を卒業する野村さん。今後の進路や、制作への取り組み方についてお聞きした。

「小学校の非常勤講師をすることによって色々と考えられたので、そういうのも視野に入れて今後について考えてはいます。直接的ではなくても、このメモを見せたら子ども達はなにかを思うのか。絵だけを見るのと、メモとあわせて見るのとでは何か違いはあるのか。そういう見方で、自分の創作活動と美術教育との関係に興味があります。」

野村さんの、美術教育の研究者としての一面が見えてくる。

「子ども達に絵だけを見せるよりも、その過程にあるメモもあわせて見せたほうが、作者が自分と近しい存在だと思えるのではないか、と思うんです。美術館に行くと、完成したものだけが飾られているけど、完成に至るまでのメモが沢山あるはずで。それを見ずに美術館で絵を見ると、子ども達はそういったものや制作者を遠い存在と感じるんじゃないのかな。だから、私のこういったメモを子どもが見ると、『自由帳と同じじゃん』とか『自分たちと同じことをやっているんだな』と思ってもらえるのではないかと思うんです。『自分のやっていることにもっと自信をもってもいいんじゃない?』『自由帳に何か描くという行為は、私にとっては大事なことだよ!』と・・・。」

「学校教育では何かを蓄える時期なのかなと思います。だから、メモしたり自由帳に描いたり、そういった過程を大切にしたいと私は思います。出来栄えのいいものは勿論良いことだと言えるでしょう。ですが、結果としてそうでないものだって、その子なりの、そこに至るまでの何かがあったことを私は大事にしたいんです。だけど、それを飾る時に上手く表現できないことに葛藤があったりして。どうしても、目の前の作品だけで評価されるのを勿体ないと思ってしまいます。そういう気持ちもあって、制作過程をファイルに整理したりメモをつくったりしたのかもしれません。」

子ども達に美術をもっと身近なものとして感じてほしい。美術を楽しんでほしい。野村さんのそういう気持ちが強く伝わってきた。

【制作のエネルギー源】

「絵を描くことが習慣化している」と仰っていた野村さん。ご自身の創作活動や研究分野である美術教育についても意見をわかりやすく述べてくださるあたり、おそらく考察することも習慣化しているに違いない。そんな“美術漬け”の野村さんのリフレッシュ方法は何なのだろう。俄然興味がわく。

「私すごく漫画が好きです。広範囲で好きなわけではなくて、特定の作家さんの漫画が好きです。線の感じとかがかっこいいんです。漫画を読むと、白黒で、線とか面だけで表さなければいけないものが何コマもある種額縁のような線の囲みでバーッと並んでいるじゃないですか。それが何枚も何冊もあって。連作みたいだと思って見てしまいます。・・・というのはこじつけで、面白いからのめり込みます。楽しみながら読みますし、好きな漫画を何度も繰り返し眺めている時に『この感じ好き!』と、ある一コマに見入ることもあります。その時は、ストーリーではなく絵の感じを眺めています。そして、こんなに私を突き刺してくる“好き!”と思わせる何かに刺激を受けて、『私もそんな絵を描きたい』と思うし、一方で『私にそんな絵が描けるだろうか?』と焦りもします。好きな漫画を読むと楽しいだけではなくて、やる気や焦りにも繋がっています。」

野村さんの新たな一面が垣間見えるかと思いリフレッシュ方法をお聞きしたが、見えたのは、どこまでも絵が好きな野村さんだった。

他にも、野村さんはこんなことも話してくださった。

「一番の理想は、自分が過去に描いた作品をいいと思えることです。その作品はその時の自分にしか描けないものであって、『この時の私はこんなことを感じて描いていたのかな?』と思えたら最高です。そう考えると、誰のために描いているという訳ではないのかなと思いました。」

何気なく視界に入った絵。思わず「いいな」と思ったそれが、過去に自分が描いた作品だったとしたら。きっと、野村さんは漫画の中に好きな絵を見出した時と同じように、そこからやる気と焦りを受け取り、現在の自分のエネルギーにするのだろう。作品を介して過去の自分からエールを送られるなんて、なかなかできる体験ではない。その時が数年後なのか数十年後なのかはわからないが、いつか野村さんのもとに訪れるといいなと思う。

【終わりに】

修了展の作品を糸口に、その周辺部分についてもお話を聞けたらいいなぁ。インタビュー前の私はぼんやりとそんなことを考えていた。そして迎えた当日、挨拶もそこそこに野村さんが構図のイメージ図を用いて制作過程について話し始めた瞬間に、私はその考えを捨てた。こちらから掘り下げずとも、既に深い地点に立たせていただけている、そんな気がしたからだ。

その後は本当にあっという間で、各種資料(3冊のファイルと新聞紙の果物)をガイドに、野村さんに手を引かれながら、創作活動に関するあれこれに美術教育、“自分の知らない自分”という存在にまで考えを巡らせる旅をした気分だった。野村さんはその小さな体に美術に対する情熱を沢山蓄えており、私達がどんな質問をしようと、終始丁寧かつ熱心にお話をしてくださった。熱心さは私達にも伝わり、結果、目と耳と脳みそをフル稼働させっぱなしの濃密な時間を過ごすことができた。

思考の旅で得たものは他にもある。作品に対する、私達インタビュアーの見方の変化だ。最初は「写実的だ」「ヨーグルトから果物が透けて見える部分がきれい」といった、描かれているものに関する感想ばかりだったのが、最後は「親しみがわいてくる」「何だか我が子のようにかわいい」という、これだけ聞くと何に対しての感想なのかわからないものへと変わっていたのだ。野村さんにあれもこれも聞き尽くし、すっかり制作者寄りの思考になっていたからこその感想だと思うが、そういう貴重な体験をさせていただけたことに感謝している。修了展では、インタビュー時に見せていただいた資料も展示してもらい、私達のような体験を他の方にもしてほしい、そう思った。

ちなみに、先ほど私はピンときた文章があるとそのページの角を折ると書いたが、ページの角を折るだけで該当箇所に線を引いたり付箋を貼ったりはしない。なぜなら、そういったことをしなくても“その文章に反応したい自分”がいる限りは、読み返した時に必ず同じ文章に反応するからだ。逆に、角の折られたページを読み返しているにも関わらず、どの文章にも反応しないこともある。その時はその時で、“かつての自分”と“今の自分”の感覚の変化を知るいい機会となる。野村さんと小さなメモ達の間にも、同じようなことは起きるのだろうか。小さなメモ達を見ながら、改めて野村さんとお話をしたいなと思った。

【おまけ ~藝大食堂編~ 】

インタビュー後に少し時間があったので、私達は野村さんを誘って藝大食堂でお茶をすることにした。野村さんに案内いただき4人で移動をする。

取手キャンパスに到着した時は明るかった日差しも、すっかりオレンジ色に変わっている。

外の冷たく新鮮な空気を吸うと気分が一新するのか、インタビューが終わったにも関わらず、結局またそういった話をしながら歩いていった。

取手キャンパスの藝大食堂は、今年10月にリニューアルオープンしたばかりとのことで、食堂というよりも開放的なカフェのようだ。内装とテーブルのそれぞれ一部に木材が使われており、食堂にぐるりと設置された大きな窓から遠くに見える雑木林と相まって、ここが大学食堂だということを忘れてしまう。なお、ここには小規模ではあるが軽食類や備品を扱う売店もある。ここでもお洒落な食料品店で販売されているスナック菓子を見つけ、自分の中の“大学食堂”のイメージが崩れていくことにおののく私であった。

ひとしきり食堂内を見た後で、飲み物を注文する。先に受け取った野村さんと、もう一人のインタビュアー・山本さんが席についたのだが、ちょうど外から夕陽が差し込み、静かで穏やかな光景がひろがっていた。

ここでは、逆に野村さんが私達個々人のことや、とびらプロジェクトについて聞いてくださった。どの話も丁寧に聞いてくださり、あっという間の30分間だった。

私にとっては今回が初めての取手キャンパス訪問だったわけだが、ここまで充実した時間を過ごすことができるとは思っていなかった。これも、丁寧に対応くださった野村さん、そして共にインタビューに臨んだ山本さん、峰岸さんがいたからこそだと思う。みなさん、改めてありがとうございました!

執筆:藤田まり(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびらプロジェクトに参加して一年目のとびラーです。この一年間で、美術館及び美術館を取り巻く環境について色々と知ることができました。それを踏まえて、二年目は美術館の可能性を何らかの形で発信していけたらと思っています。

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.12.26

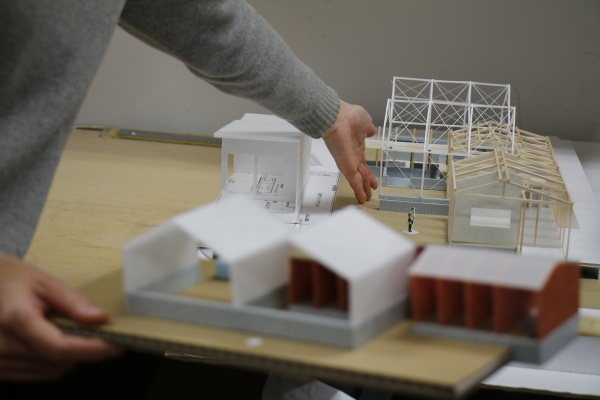

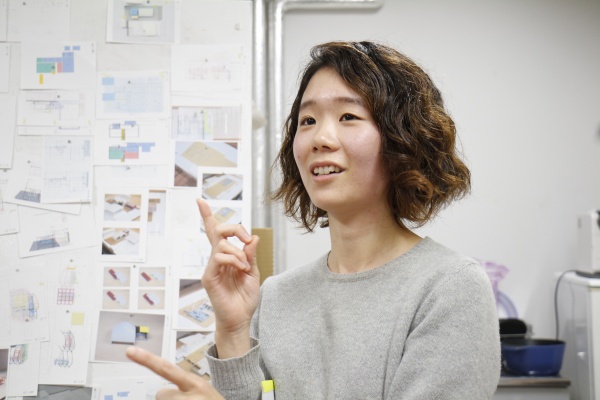

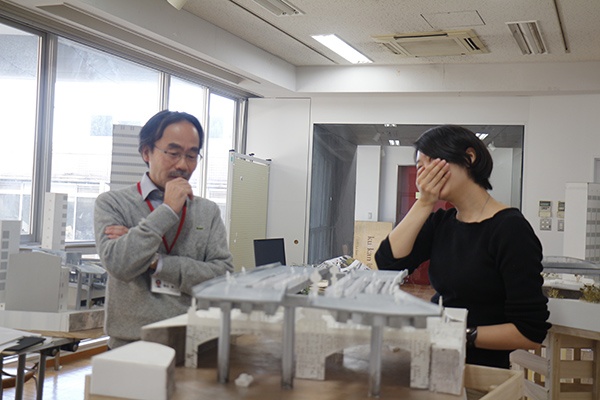

良く晴れた晩秋の昼下がり、総合工房棟に建築科の板坂留五(るい)さんをお訪ねしました。工房棟入り口に時間通りに迎えに来てくださった留五さんは、グレーのセーターにグラデーションのストールがお似合いの、柔らかい印象の方でした。

案内していただいた4階には、院生の研究室が並んでいます。ガラス張りの部屋から中の様子が見え、建築事務所が並んでいるような雰囲気です。今夜は、建築科のお祭り「矩尺祭(くじゃくさい)」があるとか、飲み物や食材を運ぶ学生とも出会いました。

お話を伺うのは、留五さんの作業デスクがある研究室。院生や留学生、8人で使っているとのこと。デスクの上には、パソコンや本が並び、横には何やらアミのようなものが…。これは何でしょう?

【修了制作の舞台は淡路島】

「まず、今やっているプロジェクトの概要をお話します。実家が兵庫県の神戸市で、母が子ども服のお店をやっています。店の移転を考えていて、店舗と住宅を淡路島に建てる予定がありました。その時期が、私の修了制作と重なり、私が設計をやることになり、制作が始まりました。つまり、本当に建つ建物の設計をやっています。」

建設予定地は淡路島の北部。近くに「道の駅」やバスターミナルがあり、神戸市の中心部からバスで1時間で来ることができる。デスクのパソコンで、場所を示してくれた。海に面している正方形の土地。漁港があり、海苔の養殖が盛んで、工場もある。山型のガラスの温室が並んでいて、カーネーション、菊などを育てている。近くには神社もいくつかあり森もある。神戸に近いので新しい造成住宅も建っている。田舎っぽさもあるけれど、都会にも近い場所。

「農業や水産業、観光など、いろんな産業が混ざる土地に、何を建てるか、どうやってやろうかなと考えていた時に、学部の卒業制作が着想のきっかけになりました。」

【カケラを集めて並べかえる】

―学部の卒業制作は、どんな作品だったのでしょう。

「卒制のタイトルは、『pick up “kakera” , put on the house, pass to Kamatarian.』です。東京、蒲田で、町工場で使われていたひさしや階段などをピックアップして、それをどこにでもあるアパートに取り付けてみる、という試みでした。」

留五さんによると、「カケラ」とは、

(1)街の風景に“らしさ”を与えている、建物よりも小さく家具よりも大きな構築物。

(2)「カケラ」とは、ある目的・意味から生まれた形態が本来の意味とは異なる意味が読み取れるもの、または異なる意味に変化したもの。

(3)産業の変化で起こる建物の増改築の際に生まれる。

「カケラをアパートや建売住宅に取り付けることによって、建物に影響を与えて、建物の使われ方や人々の住み方を変えられないか、と思いました。」

町工場で使われていたカケラを住宅に取り付けることで、人の意識と建築の再構成を試みたとのこと。

「私の一押し」と紹介してくれたのは、アパートに付いている90㎝幅の狭いベランダに、工場で使っていたガレージの引き戸を付けて、ひさしを付けてみる。すると細長い部屋ができ、本棚や机も置ける小さな書斎として使えるようになる。また、工場の階段をベランダにかけ、カウンターを付けると、外からサラリーマンが立ち寄れそうな「バー・ルコニー」ができるという、そんなワクワクするような試みだった。

「この手法を淡路島でもやれないか。今一見どこにでもある街のような淡路を一回、フラットなまなざしで見直してみようと。自分の手法を言葉にしてみると、『キャスティングとコーディネート』ではないかと考えています。キャスティングは「配役」で、この街にあるカケラが役者になる。コーディネートは「演出」で、何と何をどこに一緒にするか、いかに結びつけるかということ。修了制作では、淡路のカケラを集めています。」

【淡路島のカケラ】

―淡路島のカケラにはどんなものがあるのですか?

「たとえば、このピンクのシートは、温室に使われているもので、この色が虫を寄せ付けないそうです。それからこれは、農業で使うプラスチックのパイプですが、海苔工場では、牡蠣の貝殻に海苔の種を植えてそれを束ねるというように違う使い方をされているのです。どちらも近くのホームセンターで売っているもの。また、この海苔漁のアミは、何回か使うと傷んでくるけれど、それを再利用して農園のイノシシ除けにも使われていて、農業と漁業が使う道具によってつながっている、みんなどこかでつながっていると、観察してみて気づいたのです。

水産工場の外壁材に使われているのは、劣化しにくいサイディング材。工場では価格の安いものですが、同じ素材の高いものは注文住宅でも使われています。水産業と住宅も素材によってつながっている。このサイディング材もどこかに使いたいと思っています。」

留五さんが見つけた淡路島のカケラは、周りの風景と共に写真に撮ってカードにして「カケラ帳」にまとめてある。時には実物の一部が貼ってあった。「カケラ帳」そのものが作品のようだ。

「写真に撮って集めてきて、分類して並べ替えるのが好きです。新しい組み合わせが見つかります。設計のヒントになる。いつもやっているやり方で今回も進めています。」

【実家プロジェクトは「半麦ハット」】

―このご実家プロジェクトの作品名は?

「私が好きな名前があります。「ハット」っていう言葉で、小屋(hut)、帽子(hat)という意味。そのもの自体で「ハット」と呼ばれるけれど、その下に何かがないとぴったりこないもの。以前、写真集のタイトルにもした名前なんです。『とりあえず入って(被って)ごらん。』と声をかけてくれる存在。『よかったらおいでよ。来なくてもいいけど…。』みたいな開けた場所。

もともと作品名を〇〇ハットにしたいと思っていたところに、淡路島のホームセンターで見つけた「半麦帽子」がすごくいいなあと。それで、「半麦ハット」にしたいな、と。(笑) 半麦帽子は、麦わらのところと布のところが半分ずつになっている。「何か」と「何か」をくっつける。でも、お互いの役割は果たしている、という風にしたいと思っています。」

―どんな建物になるのですか?

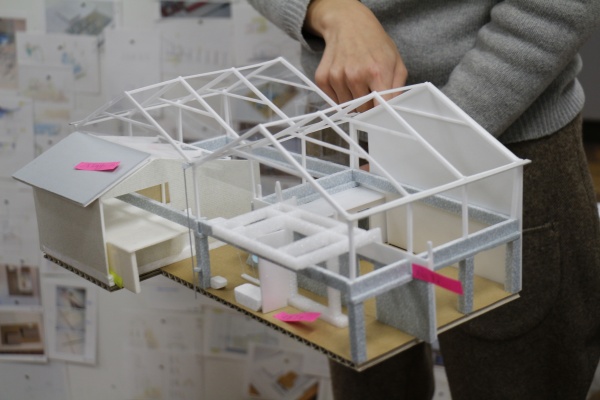

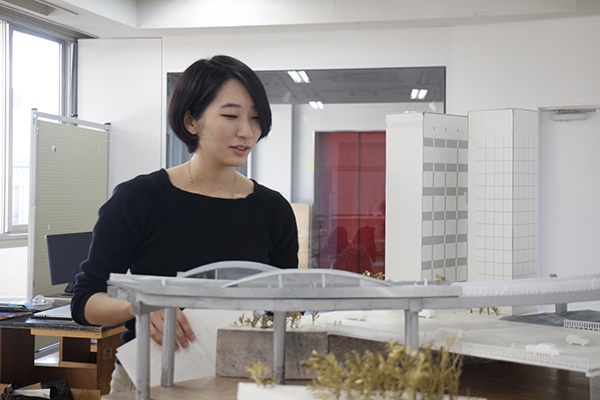

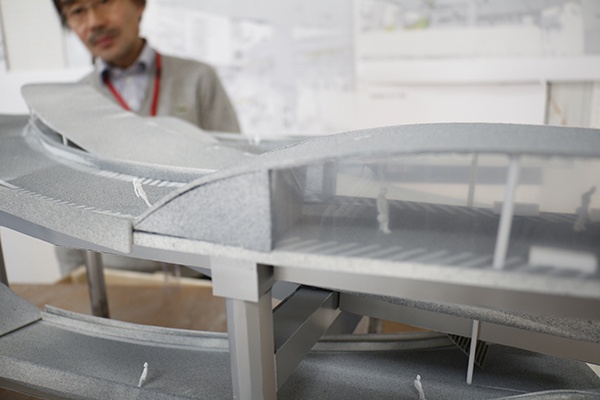

「建築の最初に考えたのは、構造体をどうするか、という問題です。

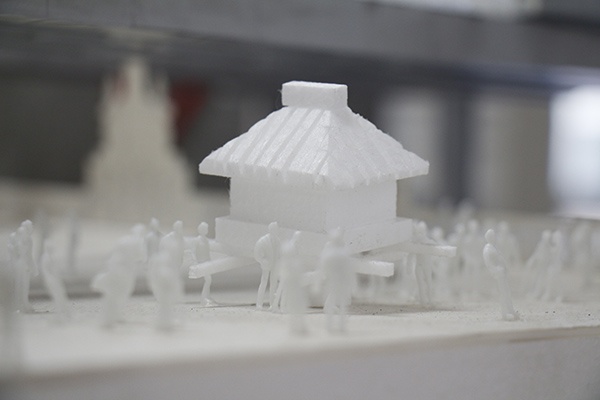

これが模型ですが、ガラスの温室と海苔工場の構造体を組み合わせた形になりました。温室の方がお店で、海苔工場が住居部分になります。住居は木造で、快適に過ごせる室内に。どれとどれが組み合うかなと考えていた時に、ツーバイフォーのデッキを組み合わせることにしました。デッキからは見晴らし良く海が見えるように。また、母のお店はセレクトショップなので、デザイナーの方が滞在できるようなゲストルームにもなるように。」

「見た目で、温室の部分が強すぎないように、最初は中に組み入れていた、住居となる海苔工場の構造をずらしてみました。温室が農業のもの、海苔工場は漁業のもの。違う所属のものたちが組み合わさって違う場所になることを目指しました。カケラのサイディング材やネットは、素材としてポイントで使えたら。お店のディスプレイにも使えそう。」

壁には、ここに至るまでの多くのスケッチや設計図が貼ってあった。

お母さまからは、お店の広さ、内部の使いやすさ、壁の色などの注文はあるそうだが、基本的には留五さんに任せてくださっているとのこと。

【これまでとこれから】

―そもそもなぜ藝大の建築科に?

「兵庫の高校では、理系専攻でしたが、ものづくりやイラストを描くことが好きでした。大学は工学部に行こうかと考えていましたが、たまたま高1の時、旅行で東京に来て偶然「藝祭」を見ました。その時「お神輿」に出会い、これを作りたい!と思って藝大のことを調べたら、建築科があると知って。もちろん、学部の1年生でお神輿を作りました。

1年生からの課題では、いつも街に出てリサーチのために写真を撮って、分類して壁いっぱいに並べていました。リサーチからどうするか、リサーチをどうデザインにつなげるか、難しいけれども模索しています。」

―来年からはどういう進路に?

「来年の4月からは東京の建築事務所と協働して、実家建築の実施に向け、取り組みます。淡路島の会社も考えましたが、やはり東京に居たいと思っています。」

現実に建つ建物の設計、しかもそれがご実家という幸せな巡りあわせ。ご自身が培ってきた手法「キャスティングとコーディネート」で設計されたご実家プロジェクト「半麦ハット」は、再来年から施工が始まるそうです。淡路島の風景の中で、淡路島のカケラを纏った「半麦ハット」が生まれることを楽しみに待っています。完成したらぜひ訪ねてみたいと思います。

留五さんの修了制作は、東京藝術大学美術館陳列館2階に展示されます。卒業・修了制作展に展示する際は、模型をもっと作りこみ、周りの様子がわかる写真、カケラ帳も展示して、設計のプロセスがわかるようにしたいとのことです。ぜひご覧ください。

最後に、お母様のお店の名前を伺いました。

「SI TU VEUX」…フランス語で「よかったらどうぞ」という意味とのこと。留五さんの好きな名前「ハット」の開かれたコンセプトと繋がっています。お店のホームページを見ると、素敵な子ども服や雑貨のセレクトショップでした。

留五さんは、幼い頃から美しいものが身近にある環境で育ち、触れてきたからこそ、感性が磨かれて、人々が何気なく見過ごしている「カケラ」を見出すことができ、それらをまた別のものと組み合わせるという柔軟な発想ができるのではないか、と感じました。

淡路島の「半麦ハット」を想像しながら、ワクワクした気持ちで総合工房棟を後にしました。板坂留五さん、ありがとうございました。

取材:アート・コミュニケータ「とびラー」

執筆:関 恵子

インタビュー:髙山伸夫、東濃 誠、関 恵子

撮影:峰岸優香 (とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.12.12

藝大取手キャンパスの303号室。多目的ルームの大きな扉が開くと、そこには栗木さんのアトリエが広がっている。左手の壁面一杯に十数枚のキャンバスがかけられており、床一面には、卒業制作のためのさまざまな材料や道具、画集などが所狭しと置かれている。部屋の奥に置かれていたのはベッド。忙しいときは泊り込みになる日もあるという。一日の大半の時間をそこで過ごしているであろう、生活の一部である場所で栗木さんのお話を伺った。

ふわふわしたヘアスタイルをゆらしながら、独特の語り口で部屋にあるものについて説明してくれる栗木さん。急須を大事そうに抱えながら、われわれとびラーに緑茶を注いでくれた。それにしても、この季節には寒そうな格好をしている。

そんな栗木さんに、まずは今回取り組んでいる卒業制作の作品について聞いてみた。

【制作中の作品は…】

「今取り組んでいるのは、キャンバス地の布を染め、その布を使ったコラージュの作品です。まずは大きな布を染めるところから始めていきました。何回かやってみると、どのような模様になるのか、どんな操作をすればそうなるのか、ある程度わかるようになってきて。いくつか布を染めてみて、染めた色合い感じで『これは!』というものを画面の下地にするんです。それで、その上にまた別の布を、いろんな形に切り取りながら、コラージュとして重ねていっています。」

そういって見せてくれたのは、絵画のようなキャンバスの上で展開されている、複雑な色と形が展開されているコラージュ。染め絞りの模様のグラデーションとにじみによる何ともいえない形と色合いで、ひとつひとつが、そして、全体が、見る者に意味を問いかけているかのような、不思議な雰囲気を醸し出している。これは何だろうか?

また、これまでどこにも見たことがないような、独特な質感がある。

「こんな風に縫ったりしてるようなのもあって。さらに、その上から絵具を塗ったり、つやだしの加工をしたりしているのもあります。」

このような不思議な世界は、どのように生まれてきたのだろうか?

「もともと絵を描くのが好きだったので油画科にいるのですが、大学院に入ってから、コラージュに関心をもちました。いろいろ試しながら、このような制作方法になったのは昨年(2016年)の2月頃です。これは、私が好きな形になるように切ってて。また、切りながら、どのような形にしようかと考えています。切り落としたのももったいないから、拾って使うこともよくあって。マティスのコラージュとか、いいなと思ってよく見ています。」

そもそも油画を専攻しているのに、なぜコラージュなのだろう?

「これまで油絵具で絵を描いてきて、どうも自分の感覚と違う、思ったとおりにいかないという違和感が残りました。筆と絵具の調整が難しくて。」

「以前は絵から立体にしてみたくなって、タンバリンや靴にビーズを縫い付けてみたり、紙でのコラージュもやってみたりしたんです。紙は、布より切りやすいのですが、布のぐちゃぐちゃってするかんじの皴(しわ)とか、何ともいえない質感、手触りが好きなんです。それで、いろいろやってきた結果、今は布を染めてコラージュ、というスタイルに落ち着きました。」

「布は染めるのに手間がかかるので、あまり作品数ができないのですが、『染める』という感覚が私には合っていると思います。」

これとか一ヶ月くらいかかっちゃって、といいながら大きい作品を指差す栗木さん。薄く溶いた絵の具で色を重ねるように、にじみの加減や色の淡さに気を使って布を染めるそうだ。

「布に染めが残っているような感覚、厚塗りではなく、薄塗りがちょっとずつ重なっているような感じが好きで。和、アジア、東洋っぽい感じがするし、女性的という感じ。染めという技法、染め具合や調整など、私にとっては感覚が合っているというか、やりやすいのです。油絵具ではなかなかうまくいかなくって。染め、コラージュは、絵を描くことと変わらない感覚です」

【制作のイメージにつながるもの】

「染めた布のキャンバスの上に、切り取った布の小片をのせていくのですが、私の心の中にあるファンタジーな物語や世界観など、いろんな想像をしながら制作しています。好きな作家や作品をイメージするのもあるし、無意識のうちに入り込んでいるのもある。

たとえばこれは、アンデルセンの『雪の女王』。かなり具体的に一つの物語をイメージしているのもあります」

作品を見ていると、色数は限られているが、ひとつひとつが選び抜かれた色であるような気がしてくる。特に紫の色合いにこだわりを感じる。

「色については、紫が大好きです。神秘的、魅惑的、憧れというイメージもありますが、私には『まもられている』という感じがして、心が落ち着きます。最近は水色、緑、グレーも多く使うようになりました」

ところで、この不思議な画面のリズムはどこから生まれてくるのだろう?

「作品をつくるときは、音楽を聴きながらリラックスした状態でつくるのが多いです。音楽はあまりジャンルを問わず、90年代テクノポップもあれば、クラシックもあります。今壁にかかった作品だと、ドビュッシーを聴きながらつくったのもあります」

そう言いながら、多様なジャンルの音楽を流してくれる。音楽を聴きながら作品をみると、また違った感じに見えてくるから不思議だ。

「自然にあるものが大好きで、植物のモチーフをイメージしながらつくることが多いです。

それから、雲と雲の間に消えゆくような空、夕暮れ時の空のように、曖昧な感じで色が染まっているような感じとか…。

島や海岸の岩場で、光がプリズムみたいになっている光景も好きです」

「好きな作家は、オラファー・エリアソンとか。やっぱり光はとても大切で。

だから、私の作品も自然光で見てほしいという気持ちがあります。とくに夕暮れの、薄暗い時間とか。」

時刻はちょうど黄昏どき。電気を消して、夕暮れの薄暗い光の中で作品を見てみることにした。蛍光灯の白い明かりで見るときよりも、作品と作品の間が消え、まるで壁が一つのキャンパスとなったようだ。作品ひとつひとつが宙に浮きあがり、それぞれの物語を語りだすかのような感じになる。作品の存在感がひと際増すとともに、一体感のようなものが生まれたように感じる。

【藝大には入るまでは?】

「子どもの頃から、自然の中で駆け回るのが好きでした。また、絵を描くことも好きで、学校の授業では図工や美術の時間が少ないことが物足りなくて。いつも早く大きくなって、『思いきり絵を描きたい!』と思っていました。

高校までは水戸で過ごし、大学の学部時代は東北芸術工科大学で油絵を描いていました。だけど、油絵ではどうしても濃い、厚い感じになり、『にじみ』みたいな、淡い感じをなかなか出せなくて…。もっと自分の感覚にあう方法を探していたら、徐々に今のスタイルになっていったというか。」

「コラージュという手法では、染めによる美しいにじみを隠してしまうのではないか、と思うかもしれません。だけど、見えている部分の美しさだけで完成させるよりも、コラージュによって隠れてしまう部分、見えない未知の部分が残った方がいい。答えがすべてわかるのは面白くなくて、完璧であることよりも、違和感や不足感がある方がいいと思っています。これで終わりではない、みたいな。」

見えない部分、見せない部分には、いったい何が隠されているのだろう?

【卒展で作品を見る人に向けて】

「小さい作品では完成したものもありますが、まだ未完成のものも多くあります。卒展の展示については、これからどうしようか考えていて。複数の作品で連作にするという手もありますし。でも、連作でなくても、一つ一つの作品で学んだことがつながり蓄積されているので、一点の作品だけでも伝わることはあるのではないか、とも思います」

アトリエの壁一面に並ぶキャンバスを見ていると、初めてこの部屋に入ったときとは全く印象を抱いていることに気づく。作者の思いをきき、一枚一枚の異なる物語に加え、部屋全体が、ひとつのコラージュの作品のように思えてきた。そして、文章の行間を読み解くように、そのコラージュの中に隠された部分へと様々な想像がめぐる。

「卒展では見る人のことを考えた展示にしたいと思っていて、どう見せるかが大切だと思っています。展示場所は、絵画棟の8階にしました。8階は天井が低くて、屋根裏部屋みたいで、光がきれいに入ります。

染めの色合いは、光の加減次第で大きく変わります。もちろん色のバランスや配置も考えて展示しますが、さっき見せたように、夕方の光のなかで見てほしいですね」

蛍光灯の電気が消えた、薄闇のなかで作品と向き合っていると、ひとつひとつの形が動いているような気がしてくる。やはり不思議な感覚だ。

【これからのこと】

「自分にはまだまだ足りないことが多いんです。他の作家の作品を見る経験だけではなく、たとえばイタリアとか、海外の都市を旅するなどの体験を積むことも必要だと思います。

それから自分の作品数もまだ少ないので、これからもっとつくっていきたいと思っています。その際、見る人がどう思うかということはとても大切だと思いますし、そういう意味では、今日とびラーの方に会えたのはよい機会でした。見てくれる人がいるというのは、本当にうれしいことで、これからも見ている人の存在を意識しながら制作していきたいと思っています」

◉インタビューを終えて

制作途中にある作品を前に、栗木さんからいろんなお話をお伺いすることができたのは、極めて幸せな時間でした。私たちは普段、とびらプロジェクトの活動のなかで、来館者や鑑賞者との対話・交流を主に行っていますが、今回は制作者との対話・交流のなかで、その思いや方法、作品をつくりあげる過程を垣間見ることができました。

自然が大好きだという栗木さんは、自分の中にある感覚に、常に素直であろうとしています。「何か違うな」という「違和感」をそのままにせずに、試行錯誤を重ねた結果として「染め」と「コラージュ」に辿り着き、そしてどのように見てもらいたいかという「光」の効果を重ねて、一つのファンタジーである物語の世界を作ろうとしているのかなと理解しました。

今回のインタビューを振り返ってみて、栗木さんの不思議な語り口−自らの頭と身体のなかからこれまでの取組を通じて感じたことを掬い取って放たれた言葉−は、連なりあい、重なりあい、また、予想外の展開に驚いたりしながら、これもまたひとつのコラージュのようだったと思えてきました。

卒展では、栗木さんの提示した物語に、見る人はどのように感じ、触発され、それぞれのファンタジーの世界を描くのでしょうか。僕自身も一鑑賞者として、作品を見るのを心待ちにしています。

取材:藤田まり、山本俊一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:山本俊一

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.12.06

— 11月下旬の、もう12月のように寒い月曜日、絵画棟で修了作品を制作しているミストリ・シュウェタ・アジットさんの所へ向かいます。ミストリさんを含めて日本画専攻の3人の方が制作をされている部屋を開けると、ジーンズにセーター姿のミストリさんが、壁に立てかけた修了制作の大きなパネルの前で、にこやかに迎えてくれました。

【藝大で学ぶようになるまでの経緯】

— ミストリさんは、インドの出身と伺いましたが・・・。

私は、インドの西側ムンバイの近くの出身で、インドの大学ではグラフィック・デザインとイラストレーションを学びました。卒業後は、1年間勤めた後、フリーランスのデザイナーとして3年ほど仕事をしていました。でも、PCを使って仕事をするよりも、直接手で描きたいという思いが強くなって、仕事を辞めて日本で学ぶことにしたんです。

— 日本語が流暢ですね、どこで勉強されたんですか。

日本語は、インドで3年間勉強しました。日本語の音が好きで、日本のアニメ・ソングもよく聞いていました。例えば、アニメの「犬夜叉」なんかです。

— なぜ日本に来て藝大で学ぼうと思ったのですか。

2013年に旅行で日本に来て、美術館で琳派の作品に出会いました。そこで、箔の貼り方とか、まっすぐな線の上に生き物の曲線を乗せるバランスとかに、すっかり魅せられました。また、日本画を学んでいる外国人のブログで、光により色が変わる、石や砂から作った画材のことを読んで興味を持ちました。私はインドでは、色鉛筆、フェルト・ペン、水彩絵の具で、明るい色を使って描いていたんです。住んでいたところは周りが明るかったので、作品も明るい色になったんだと思います。でも実は、私はどちらかといえば、黒、グレー、青、茶などの地味な色が好きなんです。服とか部屋を飾る時にも地味な色を選ぶことが多くなります。それで日本の画材の様々な暗色の色味に惹かれました。また、日本の画材を使えば、触りたくなるような作品ができるのではないかとも思いました。私が良いと思う作品は、触りたくなるような作品なんです。それで日本で日本画を学ぼうと思いました。

— 確かに、ポートフォリオにある以前の作品は色彩が鮮やかですが、最近の作品は暗い色が印象的ですね。

— 日本に来られたのはいつですか。

2015年4月です。はじめは藝大の研究生として日本に来て一年勉強し、その後修士の試験を受けて修士課程に進みました。

【修了制作作品について】

— 制作途中の修了制作の作品は、下半分に白い三角形がたくさん描かれて網の目状になり、上半分は暗い岩絵具と墨で黒々としています、また真ん中には木の根のようなものが現れかけています。

— 修了制作の作品に関して説明していただけますか。

2015年に研究生だった頃は、明るい色も使っていたんですが、自分の気に入ったものにならなくて。結局、「自由に描いてよい」と言われ、自分の好きな黒やグレーの作品になっていったんです。私は塗り重ねるのが好きで、この作品も下は白い岩絵具で描いているのですが、その上に色々塗り重ねています、今からは木を描こうとしています。作品として、直接イメージを見せるようなのは好きじゃなくて、重ねるのが好きなんです。全部が見えるのではなく、観る人が、自由に考えられるような絵が良いと思っています。

— 日本画というと、構想をしっかり作ってから制作するようなイメージがありますが、ミストリさんはどうすすめていますか。

私は、下図を描いてから進めるのが好きじゃないんです。先生には下図を描くことを勧められたこともあるんですが・・・。最初に、雨、雲といった言葉があり、そこからいろいろなイメージが出てきて、それを重ねて描いていきます。描き重ねているうちに下に描いたイメージがわからなくなることもあります。以前の作品では、最後にテーマが変わる、なんていうこともありました。

— 雨や雲など、発想源は自然なんですね。

自然にあるものはインドでは空くらいしか見ていなかったんです。日本に来てからは、自然にあるものを見るようになりました。雲や流れる水が好きです。日本では木も好きになりました、それも葉よりも根や幹の部分、支えている部分が広がっているのが好きです。

— 下図を描かないというミストリさんの、イメージ源となるスケッチブックを見せていただくと、そこには、英語で書かれた文字、自然のイメージの断片などが、描かれていました。画面の上方が暗い色の空、下方にはカラフルな木の根のようなものが描かれているスケッチもあります。

私は生き物をきれいに描けません。形を好きなように描きたいから、葉ではなく枝を描きます。スケッチブックの中にはどう塗り重ねるかのイメージも書いてあります。最後のイメージは一応こんなふうに描いてはいますが、この通りにならないことはわかっています。

— ここまでどう制作を進められたのですか。

この作品は、和紙に描いています。岩絵具や墨に水を多く使って描き進めるのが好きなので、この作品でも水を多く使っています。最初にパネル全体に、白い岩絵具で三角形の連続するモチーフを描いています。上半分には、深く暗い色の粗い岩絵具や墨を重ねて塗っています。墨は、水を混ぜると、グレーのグラデーションができるんで好きなんです。下半分は、小さな三角形の上にマスキングテープで大きな三角形が現れるようにしています。

— 三角形のモチーフを使うのはなぜですか。

三角形は形の中でいうと子供みたいな印象があります。丸は完結している形。正方形には動かせないイメージがあります。でも三角形は遊べる形です、そこから面白さや、動きが生まれてきます。だから三角形が好きなんです。

— 上の暗いところには大きな筆跡がありますね。

私は、綺麗に筆跡を隠すよりも、手や腕、体を大きく動かして制作するのが好きなんです。フェルト・ペンの時には我慢していたんですけれど、日本画を始めたら身体の動作が自由になりました。

— ミストリさんは作品を触っても良いという。そこで恐る恐る画面を触らせてもらった、こんな経験は滅多にない。すると鉱物質のザラザラした感じが指の腹に伝わる。良い感じだ。

【家族】

木の層の上には、人の胸・肺のイメージも描いてみようと思っているんです。

— 人の胸? なぜ人の胸なんですか。

お母さんの胸のイメージなんです。お母さんは、私が日本に来るときに、ぜひ行って来るようにと、励ましてくれました。絵の中で子供の頃の思い出がよみがえります。純粋な白から根が出てくる。それがお母さんのイメージにもなっています。この絵のタイトルも「Portrait of My Mom」にするかもしれません。描いていくうちに、胸のイメージは他のイメージで覆い隠されるかもしれませんが、それはそれで良いと思っています。最後まで見せたいという気持ちも特にありません。観る人にそこまで見せたくない。最後に、どう見えるかは観る人に任せます。

— お母さんには、この絵の話はしているんですか。

お母さんとはまだ話をしていないんです。でもインドにいる弟には写真を送って見てもらっています。うちの家族は芸術一家で、姉は子供の絵本づくり、弟はデザインと写真に関わっています。それから、昔はお母さんは子供のおもちゃ作り、お父さんは家具作りに携わっていました。お父さんは作品を見せると、キュレーターのように批評をしてくれます。

— お母さんは娘が日本に行くことに賛成してくれたが、お父さんは異国に一人で娘が行くことを心配して、日本行きには反対したという。そこに家族の絆を感じる。

【画材】

— 絵の近くのテーブルに画材が置かれていたので、見せていただく。小さな袋に入った岩絵具が数十個もあるのが目をひく、なかでも黒やグレーを中心とした地味な色が多い。

絵具を買いに行くと、絵具屋にも「地味な色ばかり選ぶんですね」と言われるんですよ。

— 袋を開けてさじにとり、絵の具の説明をしてくれた。

ちょっとだけキラキラしているのが好き。

これはちょっと粗いでしょ、これは少し色がついている。

— 暗く地味な色味の岩絵具だけど、ミストリさんの話を伺っていると、暖かい、穏やかな、しかも強いものを感じる。

【完成に向けて】

— この修了制作作品はいつから描き始めたんですか。

まだ11月に描き始めたばかりです。描きたい気分を持ち続けるのが難しいので、何カ月も長い時間をかけて描かないんです。今までの制作でも、途中で嫌になってやめてしまうことも多かったんです。

— 毎日、描く時間は長いんですか。

長時間は描きません。気分が乗らない時には良い仕事ができないんです。そういう時には絵を描かない。描きたいと思う時に描く。

— ミストリさんは自然体なんですね。

気分転換には、ポップやロックを聴きます。聴きながらながら描くこともあります。大好きな音楽を聴いていると気持ちが集中します。

— 12月の提出までに、これからどう描き進めるんですか。

木を描いて、左下の白い三角形が並んでいる部分、右下のグレーの部分に手を入れて、左側に銅箔をつけるつもりです。人の胸も描きます。また上の墨と岩絵具で黒々としているところは洗い流して下に描かれているものを現していくつもりです。

— 作品はどうなった時に完成するのですか。

私は完成しない作品が多いんです。自分にとって作品は完成しないものなんです。気持ちによっても変わるし、自分でもどこで完成かわからないんです。今までに完成したという作品はないんです。描き進めたら失敗したということもあるし、難しいんです。他の人が作品をどう思うか知りたくて、制作途中の作品の写真を弟に送ると、もう完成でしょと言われることもありますが、そうはなりません。どこで終わるかは難しいんです。

【日本での発見】

— 日本に来て発見したことはありますか。

東京は建物の光が好きです。インドでは建物の壁面に他の建物の影しか見えず「うるさい」感じがするんです。日本では建物にガラスが使われていて、それに自然が反射して、きれいなんです。私は、今、「ゆりかもめ」が走るのが見えるところに住んでいるんですが、電車がすれ違う時に窓がキラキラ光るのが良いんです。それを見るために通る時間までずっと待っていることもあります。東京では、まっすぐな線と自然とのバランスがあります。インドでは住んでいる所の周りを見ることはなかったのですが、日本に来て周りの景色を見るようになりました。

— 「そんな東京をモチーフにした絵もあるんですか?」と伺うと、ミストリさんは東京の光をテーマにした3枚の作品を見せてくれた。インドにはなかったという三角形の屋根、銅箔のアクセント、リズミカルな筆致などが、見ていて楽しい。

【今後の活動】

— 修了制作の後はどうされる予定ですか。

博士課程に進もうと思っていますが、その後は、「さわれる作品」を作りたいと思っているんです。動いて、観る人が自由に遊べるような作品。

— 実際にもう作っていると、いくつかの作品を見せていただいた。10cm四方の岩絵具が流れるように塗られた木片を、いくつか連ねて、芯を通して回るようにした作品。枠の中で、木片が回るようにした、楽しい仕掛けのある作品。

子供のために、美術は楽しい、素晴らしいものだと教えたいんです。私の故郷では、医学や数学ができない人が美術に進むと思われています。そうではなく、美術が好きな子供が増えてほしい。私も美術をちゃんと教えてはもらえなかったのですが、美術が好きだったからここまで来ることができました。子供達に、美術の楽しさを知って欲しいと思っているんです。

— ミストリさんの話を伺って、これまでのミストリさんのインドでの経験、家族との関係、その後日本に来てから経験が、現在の修了制作につながっていることがわかったような気がしました。大きく腕を動かし、岩絵の具によるレイヤーを重ねたり、洗ったりした結果、この修了制作作品がどんな形になって完成するのか、どのように触ってみたい作品になっているのか、完成作を観るのが楽しみです。ミストリさんの大きな夢が叶うと良いなと思いながら、ミストリさんの部屋を後にしました。

執筆:鈴木重保(アート・コミュニケータ「とびラー」)

ITコンサルタントとしてデジタルな世界に関わるのが本業ですが、アートが作られる場、アートが鑑賞者に受け入れられる場に興味を持ち、今年から「とびラー」になりました。

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.11.26

■触覚が最も敏感で原初的、本質的な感覚である

すっきりとした清潔さを纏った彼女の、しなやかな右手の中指の爪のまわりに岩絵具が染みこんでいる。

中村美香子さんは学部時代(

たとえば、第50回神奈川県美術展奨励賞を受賞した作品「つらなり」(2014年)は、座った男のむき出しの背中が大きく描かれた作品だ。左にかしいだ首に向かって背骨が曲がって通り、肩甲骨あたりの筋肉が大きく盛り上がっている。皮膚には動脈や静脈を思わせるラインが有機的に這っている。いや、よく見ると骨さえも透けて浮かび上がっているようだ。

「つらなり」を起点にして生まれてきたように見える学部の卒業制作「背/胎」(2016年)も圧巻。ふくよかさと生命の源を表現するような女性の前からの姿が1枚。そして、大きな背中にうな垂れ隠れてしまったのか、頭部の見えない男性の後ろ姿の1枚。いずれも骨格が見えるように描かれている。中村さん自らの解説にこうある。

「女性の身体に対して自らがもつ実感と、他者(男性)の身体の、触覚的な印象を視覚化することを目指した」

【「背/胎」300cm×90cm 2枚(2016年 )】

中村さんにとって、特に重要なのは「触覚に訴えるような実感の抽出」であるという。触覚が最も敏感で原初的、本質的な感覚であるという思いがあるというのだ。

「たとえば、人と手をつなぐという行為は相当親密でないとできないですよね。そこにすごく根源的なものがあるような気がするんです。うまく言えないのですが、『触る』ということは一番直接的な表現だし、コミュニケーションですよね。そこに強い関心があります」

日本画を描くということは、岩絵具(天然鉱物などを砕いてつくる顔料)に直接触れる行為を伴う。

「日本画の制作をはじめると、否が応でも岩絵具の粒子の粗さに気づかされます。岩絵具は自分の手で溶いていくので、そのざらざらした感触と常に向き合っている感覚があります」

顔料と牛皮からなる膠をその指で混ぜ合わせ、一体化させることから絵画の制作が始まる。彼女の中指の皮膚に染みついた岩絵具は、その証しなのだ。日本画を描く人たちは、指先で岩絵具の感触を得て質感を感じとっているともいえる。

「指先自体がセンサーになっていて、その状態を自分が感じて。そこから日常生活に視点を移したときに、『触る』って生々しい感覚だなって思い返したりします」

視覚や聴覚、嗅覚も同じように根源的なものなのだろうが、そこには空間が存在していて直接的ではない。味覚は舌に触れることで成立するが、その前にどうしても触覚がある。中村さんにとって直接的でプライマリーな感覚は、触覚なのだ。

彼女は岩絵具を使う日本画に「視覚的に触覚を感じることができる」可能性を見出し、支持体となる素材の質感・特性にも注目しながら、鑑賞者に触覚的に訴えかける絵画表現を模索してきたという。

■日本画という存在そのものを学ぶために

が、しかし中村さんは現在、大学院で文化財保存学専攻・保存修復日本画研究室に所属している。

「それは日本画の技法と材料の研究がしたかったからです。もう少し抽象的な言い方をすれば、日本画という存在そのものを知りたいという思いからこの専攻を選びました。『なんで日本画っていうのだろう』『油絵や水彩画というものがあるなかで、なんでこれだけは“日本”という名がつくのだろう』という疑問がまずあって、よく考えたら材料についても技法についても、また古い作品についても、自分はよく知らないということに気づいたんです」

修士2年間を通して、絵具の剥落や色の経年変化、傷までもありのままに描く「現状模写」というやり方で取り組んできた。

「模写に当たっては、原本に関する文献を読み、原本や画像資料を丹念に観察します。模写のために原本を間近で観察できる機会が設けられるので、マスクをして原本に向かいます。このとき、色合わせカードを作り、それを元に彩色を進めていきます。そうしたプロセスの中で美術史の知識を深め、経年劣化による損傷がどのように現れるのかといったことを理解していきます」

中村さんは現在、修了制作として2点目の模写に向き合っている。『羅漢図』二幅のうち「第十三因掲陀尊者(だいじゅうさんいんがだそんじゃ)」という仏画である。南宋時代の中国で描かれ、日本に伝来した。室町時代に制作された、この作品の模写があることから、中国の信仰や絵画が日本に影響を与えたことを示す一例とされているそうだ。本来なら十六幅あったとされているが、藝大美術館に残されているのは二幅のみ。その一つがこの「第十三因掲陀尊者」である。

「絹に描かれた仏画を模写することで、絹に描くという日本画のスタンダードな技法の一つをきちんと知りたいと思ったところが、まずあります。その上で作品を決めるにあたって画集を調べていくうちに、この仏画に一目惚れしてしまいました(笑)。

古さをあまり感じなくて、描かれているものに難しさを感じなかったんです。人が座っていて、何やら手前で鹿が花を捧げていて、なんだか物語があるような。そして後ろには女性がいて、きれいな蓮の花が咲いているというわかりやすさもあって、この作品を選びました。

それから、岩絵具だけでなく、背景や鹿の部分はどうやら薄くほぼ墨だけを用いて描かれていることを知って、対極的な技法が調和していることにものすごく魅力を感じました。作者が何を思ってそう描いたのか、自分で描くことで追体験したいと思いました」

絹に描かれた原本を写し取っていくには『上げ写し』という原本の実物大コピーの上に薄い和紙を重ね、その紙を巻き上げたり下ろしたりしながら、目に留まる残像を利用して原画を正確に描き写してゆく方法が取られる。それを元に絹に墨で線を写していく『絹上げ』、そして『彩色』に移っていきます」

すでに10日間ほどの「臨写」(ガラスケースに入った本物の隣で制作する)という工程が終わり、最後の仕上げに入っているそうだ。この作品はもともと掛け軸になっているものなので、原本と同様に掛け軸に仕立てていくことになる。

こうしてお話を伺ってくると、模写というものが、単に目の前の絵画をコピーするような行為ではないことが分かる。背景を探り、作者の精神性に迫ろうとし、物理的な特性を見極め、後世にその作品の丸ごとを引き継いでいくような総合的な取り組みなのだ、きっと。

■自分のすべてを注ぎ込みたくなる保存修理という仕事

ところで、日本画の作家として、もう一度自分の作品づくりに立ち戻ることはないのだろうか。

「今は模写と修理に、自分のすべての時間をかけないと学びきれないという思いが強いです。それだけ打ち込まないと自分のものにできないくらい大変なものだという実感があるので、集中して取り組みたいと思っています」

決して絵を描くことを嫌いになったわけではないという。しかし、自分が生涯に亘ってする仕事として改めて考えたときに、古い作品に寄り添って美術のすばらしさを次の世代に届ける手助けをしたいと考えるようになったのだそうだ。

「修理技術そのもののすごさに感銘を受けたことも大きいです。しわしわの作品も水を与えるときれいに伸びて、さらにそれを糊と紙という素朴で単純な材料で裏打ちするとしわしわだったことが信じられないくらいきれいになります。単純な工程のなせる技のすごさに感銘を受けました。自分もこれがきちんとできたらどんなにいいだろうと思ったんですよね。

作品制作をしていた時も、誰かに自分の感覚を共感してもらいたいという思いがそもそもありました。自分が見て感動したある絵を、他の誰かが見て、感動してくれたら嬉しい。それだけではなく、誰かが素晴らしいと思った絵を、後世にまで残していく。そんな手助けができる仕事に大きな魅力とやりがいを感じているので、今は修理の道を進んでいきたいと思っています」

・・・

中村さんがまだ中学生だったとき。美術の授業で「この(教科書の)中で一番好きな絵を発表してください」という課題があったという。そのとき彼女は、田中一村の日本画「アダンの木」を選んだ。

画壇と決別し奄美大島に独り移り住み、69歳で没するまで絵を描くこと以外は頓着せず、ひたすら描いていたという一村。彼の画風というよりは、一つのことへの探究心のあり方が、「保存修復という世界のスタートラインに立ったばかり」だと話す中村さんの姿勢にどこか通ずるものがあるような気がした。

取材:アート・コミュニケータ「とびラー」

執筆:髙山伸夫

インタビュー:園田俊二、上田 さち子、ふかやのりこ、髙山伸夫

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

第66回東京藝術大学 卒業・修了作品展

2018年1月28日(日)- 2月3日(土) ※会期中無休

9:30 – 17:30(入場は 17:00 まで)/ 最終日 9:30 – 12:30(入場は 12:00 まで)

会場:東京都美術館/東京藝術大学美術館/大学構内各所

★あなたもアートを介したソーシャルデザインプロジェクトに参加しませんか?

「第7期とびラー募集」

2017.02.01

1月、取材のその日は快晴。

総合工房棟のエレベータから降りる。廊下越しに、ふいに…そこはガラス貼りの明るい空間だった。

(…うーん…オープンな空気だなぁ。)

ここは卒業制作の中間発表会や、講評会に使われる場所で、今回のインタビューのためにこの場所に発表時の再現をして下さったのだとか。

(あ、街のミニチュアだ…)

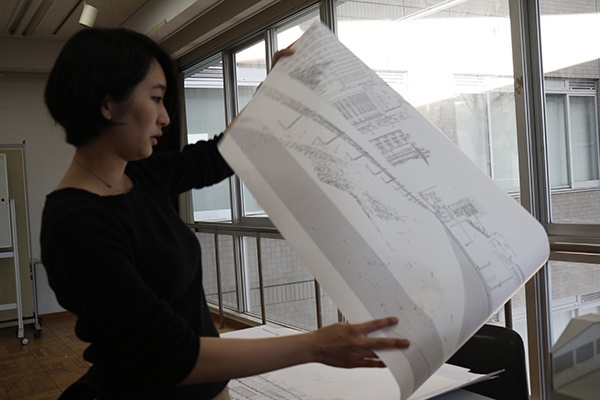

空から見た風景の中に、明るいグレイ色のうねうねとしたものが横たわっている…。

「これは日本橋で、首都高速の…」

と明るい声で説明をはじめてくれたのは、今回の取材に応じて下さった建築科の樽澤眞里子さん。

どことなく、ふんわりとしていて、素敵な笑顔の明るいかただ。

そうか、これは空想ではなく、現実の場所なんだ…。

よく考えてみると、建築とはひとつの巨大な作品とも言える。

ときと場合によっては、ひとつの街や都市といったスケールが作品になるという、とてつもなく大きなもの…。それは動き、人が中に入って生活を営むこともあり、ドラマあるいは出来事と言っても良いのかも知れない。しかもほとんどの場合、現実に形にする時には自分で作るわけにいかず、その指示を設計図や、時にはスケッチというコミュニケーションツールを駆使して、様々な役どころの人たちに伝えなくてはならない。法律や生産技術、流通、いろいろ考慮することが山ほどある。そして出来上がったのちに、時という時代の中でやがて変化してゆく。

「建築では、実際には作れないものを模型や計画図で説明してゆきます。講評会では自分のイメージしているものや考えていることを、どう表現するかが問われています。教授や専任教員や助手の方たちが出席している中で質疑に受け応えてゆくので、緊張します。」

「言葉は限定的なので難しい。…実は、私はプレゼンテーションはあまり得意ではないんです。(笑)」とおっしゃる樽澤さん。だが、なかなかどうして、よどみなく経験に基づく様々な例を挙げながら、とても明るくオープンに楽しく話してくださった。

『他の人と交わりながら、形づくられる』

「他人からどのような意見が出てきても、このアイデアのほうがいいんじゃないかと言われても、ひるまない。しかしその言葉を尊重し頭から否定することなく、冷静にとらえ、それから自分の主張を述べるようにする」とのこと。

「なかなか、そうはいかない事もありますけどね…」とおっしゃっていた。

ただ、経験豊富な方から、こうしたほうがいいんじゃないか、と助言をいただいた時は、まずやってみることにしているそうだ。いろいろやってみて初めて気づくこともある。それと同時に、自分の考えや解釈を加えてゆく…とのこと。

美術の世界とは、物を作る職人のようなもので、そんなに人と関わらなくてもいいのかと思っていた。けれど、実際に大学で制作をはじめてみて、全然そうではなかった、と樽澤さんは笑いながら言う。人に自分の作品について話しをすると、アドバイスをいただいたり、そうしているうちに次のアイデアが出てきたりする。人との関わりがとても大事だと、4年間の中で感じたそうだ。そしてご本人を見ていると、そのような予期せぬ出会いの出来事自体を楽しんでいらっしゃるように感じた。

このような「対話」の積み重ねの経験の中で、磨かれてゆくものもあるのかもしれない。

『内側から外を見ること』

建築特有のインサイドな視点。自分がもしそこに居たとしたら、周りがいったいどのように見えるのか、という見方。逞しく想像力をはたらかせる。

模型の中で自分を小さくしてゆき、そっとそこに置いてみる…。

そこにいると光はどこから射してくるのか。音はどんなふうに聞こえてくるのか。風は、どのように…。

『傾斜・屋根・人の視点・内と外との曖昧』

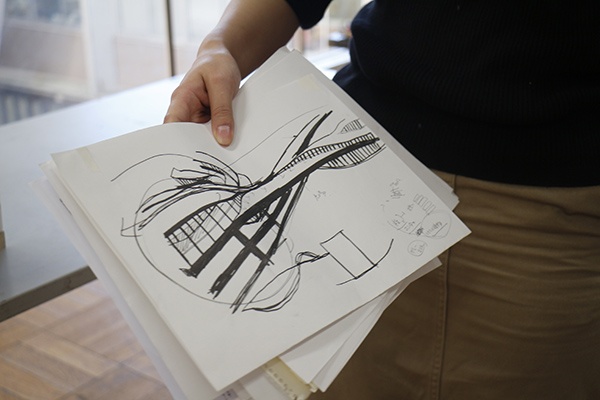

インタビューに伺う前に、樽澤さんの建築計画を見せていただいていた。そのときに気づいたのだが、「傾斜と人との関係」「屋根とその下の空間と人との関係」「互い違いの傾斜を持つスラブと人間の視点」「室内に入ってくる光、内と外が曖昧な場所もある」・・・など、樽澤さん独自の考え方が、描かれたスケッチにははっきりと表れている。

今回の卒業制作の計画を考える基盤に、この考え方が活きている。卓抜したアングルを探す目。

「首都高速道路」はただの「壁」といったモノではなく、人と人とをつなぐ関係性の「綱」のようになっている。

『神輿のようなものが見える…』

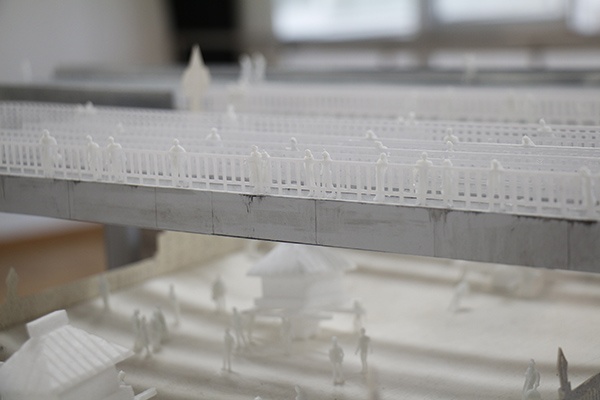

例えば、日本橋地区で古くからおこなわれている祭りの賑わいや、人々に担がれる神輿など、日本橋の上と下で人々の視線が行き交う造りになっている。橋の上から下へと臨む劇場空間、道の先がだんだん高くなってゆくスロープ歩道、カフェのようなロビー空間…。有機的に空間がつながってゆく。

もともとこの首都高速道路のカタチには特別な事情があるとのこと。日本橋の川は徳川幕府によって恣意的に「への字」に曲げて作られたもので、首都高速はその日本橋川に沿って建てられたという、歴史的な意味合いをカタチにしたともいえるそうだ。

躯体コンクリートの床の上には、カーペットが敷かれて、ソファといったもので構成された空間に…と樽澤さんは大胆な発想で計画している。人と人を繋ぐ、居場所のような、人間スケールの空間を創り出す方法を考えているのかも知れない。

『原風景』

建築への入り口はさまざまで、芸術大学や美術系大学の建築専攻と、工学系大学と建築分野では、どこが違うのだろうか。そんな漠然とした問いを、樽澤さんに問いかけてみた。

子供のころは幼稚園も小学校も家からは遠く離れていて、近所の子と遊ぶというよりは、自分の家とその周りはすべて庭であり、そこでいろいろな想像をしながら、遊ぶのが常だったという。小さい時から、自分の家を自分で設計して作るのが夢で、その過程に今はあるとのこと。これは樽澤さんの原風景であり原初体験とも言えるのでは…。

そして、美術系の建築と工学系のそれとの違いは、たぶん最終形はあまり変わらないかも知れないが、最初にイメージするものが違うのではないか、とおっしゃっていた。

「考えるときにまず『風景』というものをかんがえます。人はそこにいてどういう状況になるのか…。スケッチブックに図やダイヤグラムのようなもの、人のいる風景を描き、そこからサイズやスケールを考えたりし、スケッチや模型を何度も繰り返しながら進めてゆきます。」という。

これは、完成形としての精緻な模型ではなく、考えたり、確認したりするための実験ということだろう。理想あるいは考えていることと現実との落差もここでわかるのだろう。ああ膨大な作業だ…。

「水彩でスケッチを描くこともありますが、リアルにならないので、理想形でしかないような状態になりやすいんです。」

別の機会に樽澤さんの水彩画を拝見したことがあるが、何をやりたいのかが建築のスケッチとしてシンプルにはっきりとわかる。目指している方向や「風景」がすっきりわかる。図面や模型は情報量が多すぎて、時には言いたいことが伝わりにくく隠れてしまうことが多いと思う。

…いろいろなお話を伺っているうちに、樽澤さんの考えている建築への考え方や風景周辺に対する理想のことなどが、何となく少しわかってきたような気がする。

そして、樽澤さんは、ご自分の卒業制作についてこのような言葉を書いている。

『…都市の間を縫うように創られた空中の道路

既存のインフラの躯体の中に人間スケールの空間を見つけ出し

減築または増幅させた中でプログラムを挿入する。

首都高速の自在な曲線に着目

首都高速が『壁』のように地域を分断するものから『居場所』のように

人と人とを繋ぐものへと変化させるため、空間を創造したい。

かつての記憶をつぶすことなく再構築しつつもその気配を大切に

そして新しい機能を潜入させていく。

普段見慣れた風景に中に潜む要素を取り上げ、その中の一つである高速道路を

舞台に日常の豊かな風景を周囲から引き込み

新しい価値として再発見させる。…』(一部抜粋)

『これからのこと』

卒業した後、この春から藝大の大学院で東洋建築の分野に身を置くことになっていて、そこで日本庭園の研究をする予定だそうだ。なるほどそう言えば、樽澤さんの以前の計画案で、東京愛宕山の地区設計の計画があり、その中で、廻遊式庭園の見え隠れする景観の計画のことに触れていて、その場合の植栽と建物が見事に「不等辺三角形」の配置となっていて庭園風景を造ることに言及されていた。まさにこのことと繋がっているように感じた。

樽澤さんの大学院での研究、そしてそこでの経験からの気付きについて、ぜひまたお話を伺いたいと思う。

樽澤さんのような建築の方の活躍の場がますます拡がり、新たなものを造るだけではなく、いまある資源や価値を掘り起こし、再発見する。そしてこの地球という星を考え計画することで、世界にさまざまな夢を繰り広げてゆくのだろう。そのような夢を見ているのは私だけではないと思う。近い将来そんな日がやってくることを期待している。

インタビュー・執筆:園田俊二(アート・コミュニケータ「とびラー」)

撮影:峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

園田 俊二(そのだ しゅんじ)

空間計画・建築や場作りに関して、調査から企画・製作・フィードバック・教育など一貫してモノを作るために必要なことをやっていました。これをベースに現在は新たなワークの実験を開始するために… 創造性のトビラを開く…を合言葉に準備中。

2017.01.27

11月中旬 秋晴れで空がどこまでも高くつきぬける中、

僕は東京藝術大学 上野キャンパスにいました。

うっそうと生い茂った木々。

時々聞こえる何かを叩くような音。

そこは大学というより、初めて訪れる町のような感覚でした。

インタビューを依頼したのは、鈴木弦人さん。

東京藝術大学 大学院 彫刻科に在籍され

現在は卒業制作に打ち込んでいるとのことで

お話を伺いに来ました。

待ち合わせの場所に到着し、

鈴木さんらしき人を探します。

すると、10メートル先にある大きな工場のようなところから

背の高く、それでいてがっしりとした男性が出てきました。

もしかして!と思い 「鈴木さんですか?」と尋ねると

「はい。」との返事が。

黒いパーカーに、ところどころシミがついた黒いズボン。大きく丈夫そうで存在感のあるブーツ。首にかけた黒いタオル。目を凝らしてパーカーを見ると、左胸部分にミッキーマウスのデザイン。

それは、自分が想像していた、いわゆる「街中のアパレルで揃えたかのような学生の服装」というよりも

まるで職人が 自身の作業に打ち込む際に 無駄なく、作業に没頭できるように動くことのできるような佇まいでした。

鈴木さんが出てきた工場の入り口には広いスペースがあり、

そこに堂々と立っていた 見たこともない植物のような、金属製の2~3メートルあるオブジェこそが

鈴木さんが、大学院生活の最後の制作物として取り組んでいる作品でした。

とにかく、大きい。

まるでCG映画のワンシーンを一時停止したかのような光景。

全体は銀色で、枝のように伸びている部分に顔を近づけると、鏡のように反射して映るボディ。

「素材はアルミ金属を使って、制作物をつくっています。完成までもう少し大きくなるかな。一度に大きくはつくれないので、それぞれの部分を繋ぎ合わせて一つの大きな形にしていっていますね。

この独特な造形は“間欠泉”がイメージの元になっているとのこと。

土の下から湧き出てくる、熱くて激しいエネルギーが

上にむかって立ちのぼる様子を想像しながら制作しているそうです。

東京藝術大学 彫刻科に入学して、最初の2年間は木彫・石彫り・金属など様々な方面から彫刻を体験された鈴木さん。その中でも一番“金属が楽しい”と感じたそう。

「木材や石を使う彫刻制作は、一番最初に決めた通りに制作を進める必要があるんです。けれど金属は、進めていく途中で『あ、やっぱりここはこうしてみたいな』と思った部分に手を加えることができて、そこが面白いなって。」

素材に手を加える点では同じでも、木材や石を彫ることはいわばマイナスの作業。しかし金属は溶接を通してかたちを変えることもできるプラスの作業でもあるんですね。

「大きな材料がなくても、今ある小さな素材を繋ぎ合わせることができるんです。この作品も、近くに落ちているアルミの破片をくっつけて作っている点が何か所もあるんですよ。」

作品の傍に、鈴木さんの名前である“弦人”と大きく書かれた道具を発見。これは、なんですか?

「これですか、これはバッファーという道具ですね。」

23年間の人生で初めて出会う未知の道具。いったいどのような使い方をするのでしょう。

「素材のツヤを出す時に使います。布のようなものが付いた先端部分が回転して、触れた部分を高速で磨き上げる感じですね。ちょっと実際にやってみましょうか」

電源を入れると、さっきまで静かだったバッファーの先端部分が威勢よく動き出しました!

キューーンという音をあげて大回転!なかなかの迫力です。アルミの部分に当てると…??

お分かりいただけるでしょうか。写真中央のバッファーを当てた箇所が

まるで納車したての車の如くピカピカに輝いております。

ちなみに、そっとあてただけでかなりの効果でした。思わず自分も大興奮。

「最終的には、作品のすべての部分にバッファーを当てて、光沢を出せればなって考えてます。なので卒展に展示する頃には、今より見たときの印象もだいぶ変わるんじゃないですかね。」

バッファーの他にも、アルミ部分を叩いて表面の質感を変える(手作りの)金槌や、溶接作業の際に出る火花から守ってくれる革の手袋など

まさに「仕事道具」とも呼ぶにふさわしい 使い古されているのに何故か品性すらも感じさせる道具が多くありました。

「たまに、作品の傍で見に来てくれた方と話す機会があるんですけれど

作品について、自分の口から伝えたいことはあまり多くなくて。

でも、この金属を叩くのに使った金槌、こんなに重たいんですよって

道具の話は伝えたくなっちゃいますね。」

それにしても大きな造形物を製作されている鈴木さん。

“いったいいくら費用がかかるんだろう?”

素朴に思ったこの疑問にも、鈴木さんは優しく答えてくれました。

自身で材料を全て調達するので、素材の値段によって比例していくそう。

「ただ、作るだけじゃなくて、必要以上にお金をかけなくても制作はすることができるんだなって。他の仲間が作った作品よりも 費用を抑えて作ることができたら、個人的にはちょっと達成感を感じますね」

東京藝術大学に進学されたきっかけをお聞きすると

中学生の頃には既に”日本画”に興味を持っていたとのこと。

「当時好きだった漫画家さんが、美大の日本画科出身だったんです。それで興味を持って高校でも絵を描いたりしたんですけれど 絵を描いた後に絵の具が乾くのが待てなくって。『性格的にも向いてないのかも』とか思いつつ、デッサン等に取り組んでいました。」

浪人生活を経て、見事東京藝術大学に進学された後は、木彫や金属など様々な表現に触れ、

休みのときは取手キャンパスの草原を仲間とただひたすら走り回るなど

まさに柑橘色の学生生活を過ごした鈴木さんの原点は

尊敬するアーティストの方によるものでした。

1時間ほどお話を伺ってる最中も、常にどこかから色々な音や人の声が聞こえてきた東京藝術大学。夕焼け時間も相まって、思わず自分の大学祭前日の光景とシンクロしたかのような感覚になりました。

最後に、この作品は卒展で展示された後どうされるのかをお聞きしました。

「実は、今まで制作してきた作品はほぼ手元には残ってないんです。」

えっ!?なんとも意外な答え。制作し終わった作品はどうしてるんですか?

「もう大体壊しちゃってますね。飽き性なんですかね。目の前の作品を制作している最中でも、頭の中では次はもっと違うのつくろうかな~とか考えちゃってたりもして。ずっと形に残し続けることにこだわりはあまりないんです。」

成程。形に残すことよりも、作品と向き合っている瞬間が作り手として大切な時間なのかと、納得しました。

「でも、これはとっとこうかなと思います。これからはなるべく残していけたらな~って。最後だし、一応なんですけれど。」

自身が打ち込んできたことを、集大成として形にする体験を

人は生きているうちに何度行うことができるのでしょうか。

“卒業”という言葉を聞くと、少し感傷的に感じたりすることもありますが

鈴木さんの、少しクールに聞こえる言葉や、道具を手に取る姿を見ると

いつも通り、ただ、真っ直ぐ作品と向き合い

制作の日々を過ごされているように感じました。

秋晴れの透き通った空気の中

鈴木さんが丹精をこめてつくった彫刻は、

まるで天に向かって立ちのぼるかのように

その動きを携えて、今か今かと完成を待っています。

この滑らかなかたちが、余すことなく光りかがやくとき。

初春のころ、僕はまた新しい気持ちで

この作品と向き合うことになるのでしょうか。

執筆:三木星悟(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.18

上野から常磐線に揺られること45分。茨城県取手市にある芸大取手キャンパスへ、卒業制作に励む芸大生、黒松理穂さんに会いに行ってきました。

広い部屋に雑然と置かれた資材、工具等などの中に、澄んだ水色のスタイロフォームで制作された作品がすっくと“凛々しく”立っていました。そこにはスポットライトのように窓から光が差し込み、作品の凛々しさを一層際立たせていました。

週に5日、ここで作業をしているという黒松さんに、卒展の作品と制作に至る経緯など、子供の頃の記憶にまで遡ってお話をお伺いしました。

■卒展出品作品について

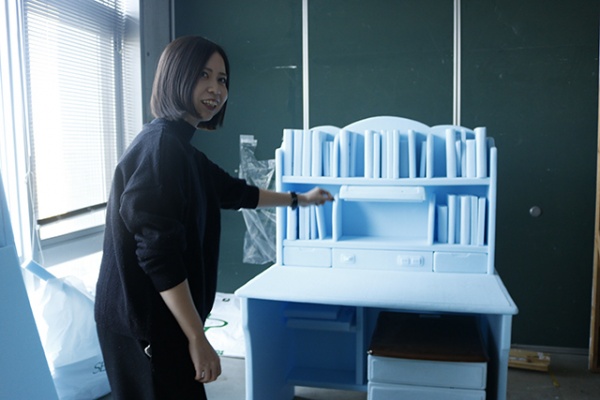

初めて目にした“水色”のスタイロフォーム(発泡スチロール)。これを使って黒松さんが制作していたのは、懐かしの(笑)「学習机」でした!

この「学習机」を作るに至った経緯

—————「拾ったもの(断片)から元の形を想像して復元する」という、これまでの制作の「最終形」が今回の作品です。子供(小学校高学年)の頃、生活環境が大きく変わる出来事がありました。家具の大半を最初の家に残して、引っ越しを繰り返すことになりました。今の実家には子供の頃に使っていたものはほとんどありません。

そんな中、子供の頃に使っていた学習机のキャスターが、当時近くに住んでいた方の家に残っていることが分かり、引き取ってきたんです。そのキャスターから記憶をたどり、当時使っていた学習机をほぼ原寸大で復元していきます。—————

黒松さんのテーマは、過去の記憶をたどり、自分を見つめ直す、「私の記憶の再生」でした。

—————この作品は、「もう元に戻れない、取り戻せない過去」、「子供の頃の幸せな記憶」を表現しています。家には、当時のホームビデオも残っていました。その中から、特別な行事やイベントを撮影したものではなく、家族の「日常」を撮影したものを選んで、音声だけを作品の中にスピーカーを取り付けて流すことを考えています。映像まで出してしまうと「自分語り」のようになってしまうので。————

黒松さんが今回の作品で表現するのは、“華やかで明るい”とは対極にある、日常を切り取った、どこか“懐かしさ”を感じる“過去の記憶”です。

机の本棚には、スタイロフォームで一つ一つ作った「本」がありました。これらも黒松さんの「記憶」から再現されたものです。その書名のいくつかも黒松さんは覚えているそうで、「自由自在」や「特進クラスの算数」という参考書(笑)、お母様から譲り受けて大好きだった「シートン動物記」が再現される予定です。

この作品のキーワードは、「日常の記憶」。

—————当時当たり前だと思っていた日常が、突然奪われたことでその幸せに気づきました。なくなってから気づくこと。この作品ではそのことを表現したいと思います。—————

水色のスタイロフォームを材料に選んだ理由は?

—————まだ粘土とスタイロフォームとどちらにしようか悩んではいるのですが、スタイロフォームは、記憶を忠実に再現しやすかったことと、「軽い」素材を使うことで、「現実味がない、儚い、脆い」と言ったことを表現できるのではないかと思いました。

色は思い出せるところだけ彩色する予定です。思い出せないところはそのまま、スタイロフォームの水色を残します。—————

黒松さんは、私たちよりもずっとずっと豊かな感受性をもっていて、幼少期に起こった出来事が彼女に与えた衝撃は周りが思っている以上に深く、そしてその記憶はとても「鮮明」なものでした。

7月中旬に行われたWIP(ワークインプログレス)での担当教授からの言葉についてもお話ししてくださいました。

—————「拾ったゴミ(断片)から想像して原形を復元する」という作品について、「生産と消費について表現したいのか?」と言われました。それは私が言いたい事とは違うなと思いました。私が表現したいのはそうではない、と。だから、これまでやってきたことをもう少し発展させたいなと思いました。—————

この時から、黒松さんの制作は、「断片から想像して原形を復元する」という、ある意味周囲に受け入れられやすい作品から、「記憶を頼りに原形を復元する」という方向にシフトチェンジされていきます。

—————これまで、自分のことを作品にすることが苦手で、拾ったもので見た人が、「分かりやすい・共感しやすい」作品ばかりを作ってきました。卒展にこの作品(学習机)を出品することで、これまで周囲の人に話してこなかった自分自身の生い立ちや過去をさらけ出すことにもなります。(決断するまでに)迷いはありましたし、葛藤もありました。でも、勝負するなら今かなと思いました。子供の頃のこの経験が、今、作品を制作するモチベーションになっていると思うので。—————

黒松さんの中でこうした「葛藤」があり、その中でこの卒展の場を勝負の場と「決意」し挑んだ作品です。制作過程では、過去に記憶を遡り、自分自身を見つめ直す機会が何度となく訪れていることと思います。 最初に感じた作品の“凛々しさ”は、この黒松さんの「決意」の表れだったのだと納得しました。

—————自分の過去を作品にすることにまだ迷いはあります。でも、一人でもこの作品に共感してくれる人がいたら嬉しいです。————

黒松さんがこの作品を完成させた時は、幼少時から続く記憶の一つの完成形(ゴール)となると共に、新たな、そして大きな一歩となることと思います。

今日も、広い部屋でスタイロフォームをカットし、ヤスリで一つ一つ丁寧に削りながら、自分と向き合っている姿が思い浮かびます。

執筆:河村由理(アート・コミュニケータ「とびラー」