2021.11.21

2021年11月21日、東京都美術館で開催中の特別展「ゴッホ展 ── 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」(会期:2021年9月18日~12月12日)にて、『アートを対話で楽しもう!』を開催しました。

『アートを対話で楽しもう!』の開催経緯は、2021年春に特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構*¹が募集した三鷹ネットワーク大学「民学産公」協働研究事業*²に応募したことにはじまり、採択された後にとびらプロジェクトにおいて「これからゼミ」*³を立ち上げ、とびらプロジェクトの協力を得る形でスタートしました。

*1三鷹ネットワーク大学は、三鷹市及びその近隣都市にある20の教育・研究機関を正会員とし、約60の企業や団体等を賛助会員として、平成17年より活動を継続している。「民学産公」の協働により、教育・学習機能、研究・開発機能、窓口・ネットワーク機能を広く地域に提供し、以って市民の生活・知識・経験・交流に資することを目的としている。

*2「民学産公」の連携による知的資源を活用した新しい技術やシステムの開発による地域 に根ざした産業の支援・創出に寄与することを目的としている。

*3 これからゼミとは、3年の任期満了を前にしたとびラーが、任期満了後にアート・コミュニケータとしてどのように活動を展開していくかを考え、その準備を進めるためのゼミ。とびらプロジェクトでは、社会の中で、人と人、人と場所、人と作品をつなぎ、新しい価値を創出することのできる個人やグループの巣立ちを応援している。

■アート・コミュニケーションを三鷹でも

とびらプロジェクトでの2年間の活動を通じて、様々な世代の様々なバックボーンをもつとびラーとたくさんの出会いがあり、共に学び、実践するなかで、アートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインを私自身が住む東京都三鷹市でもできないか、様々な世代が交流するきっかけとしてアート・コミュニケーションをまちづくりに活かしたい、そんな思いにいたりました。

そんな中で、その第一歩としてアート・コミュニケーションを三鷹市民に体験してもらえる場をつくりたいと企画したワークショップが『アートを対話で楽しもう!』です。

告知ビジュアルは、10期とびラーの牟田真弓さんがデザインを担当してくれました。

10月12日に三鷹ネットワーク大学公式ホームページを中心に参加者を募集し、応募〆切の10月31日までに、参加者15名の募集に対し、91件の応募がありました。

今回のワークショップの主旨のひとつである多世代の交流を実現するために、世代ごとに抽選を行い、20代30代から5名、40代50代から5名、60代以上から5名の計15名に参加していただくことになりました。

■ワークショップ開催に向けて

新型コロナウィルス感染症の流行拡大こそピークアウトしていたものの、コロナ禍での開催には変わりなく、東京都美術館の「博物館における新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン(公益財団法人日本博物館協会)」を遵守しながら、参加者15名を5名ずつの3つのグループに分け、それぞれのグループにアート・コミュニケータが3名ずつの形で少人数、小グループでの活動にしました。

事前準備の段階から、アート・コミュニケータも3つのグループに分かれて、それぞれのグループでどのように参加者と寄り添うか、どのような場をつくるか、考えながら準備をすすめてもらい、作品研究なども各グループで進めていきました。

ワークショップの主な流れは、下記のとおりです。

- アートカードを使ったアイスブレイク

- アートポスターを使った各グループでの対話を通したアート鑑賞

- 特別展「ゴッホ展――響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」を展示室にて各自鑑賞

- アートスタディルームにて、各グループでのふりかえり

コロナ禍での開催に伴い、美術館展示室内での対話は難しい状況でしたが、アート・コミュニケーションの体感、体験の場として、概ね目的を達成できるプログラムを実施できました。

■ワークショップ『アートを対話で楽しもう!』の様子

アートカードを使った自己紹介からはじまりました。

次に作品のポスターを鑑賞します。

対話を通したアート鑑賞は色々な角度からよく見ることからはじめます。

作品の解説や情報にとらわれず、自分で見たものを言葉にし、

お互いの意見をよくきくことも大切にした鑑賞を行いました。

その後、参加者はそれぞれに特別展「ゴッホ展 ── 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」の会場へ。

それぞれじっくりと作品と向き合った時間を経て、展示室で本物の作品を鑑賞する。

そんな体験で参加者の皆さんはどんな気持ちになったでしょうか。

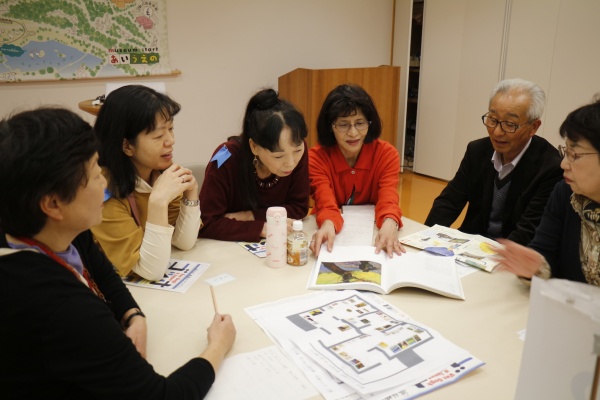

展示室での鑑賞を終えると、展示室で見たこと、感じたこと思い思いに言葉にしていきます。

図録やアートカードで作品を共有しながら、対話を進めました。

参加者それぞれがじっくりと作品に向き合いました。

■参加者の声をきく

今回のワークショップを通じて、参加者の声を実際にきくことができたのは、私自身にとっても、一緒に活動したアート・コミュニケータにとっても大きな収穫でした。

自分たちの実践が参加者にどのような影響を与えるかも大切でしたが、それ以上にコロナ禍でなかなか直接リアルにリアクションを感じることが少ない中で、参加者の笑顔や目を輝かせて対話をしてくれている様子がかけがえのない財産になりました。

美術館を拠点に人と作品をつなぐ、人と場所をつなぐ、人と人をつなぐ―コロナ禍でいろいろなことをあきらめなければならない時代でも、美術館に来て本物の作品に出会って欲しい、作品を通してコミュニケーションをしたい、そんな自分たちの「ゆるやかな社会実験」が参加者に届いたと実感できる瞬間でもありました。

〈参加者の声〉※アンケートより抜粋

紹介しきれませんが、参加者の多くにアートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインの魅力を感じていただけたと思います。

■アート・コミュニケーションの可能性

参加者のなかには美術館に普段はほとんど行かない方もいましたが、ワークショップを通して、自分の気づいたこと、感じたこと、本物の作品から受け取ったものを熱狂的に言葉にしていく姿や、参加者が、時間が経つにつれて、どんどん前のめりになっていく様子はとても印象に残りました。

VUCA*⁴と呼ばれる、先行きが不透明で将来の予測が困難な状態が続く時代でも、アートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインが、様々な世代の交流を促し、孤独や孤立の「社会的処方」*⁵となるような、誰かにとっての居場所になるような活動になると信じています。

*4 VUCAは「Volatility(ボラティリティ:変動性)」「Uncertainty(アンサートゥンティ:不確実性)」「Complexity(コムプレクシティ:複雑性)」「Ambiguity(アムビギュイティ:曖昧性)」の頭文字を並べたもの。VUCAに込められた4つの単語が示す通り、VUCAとは変動性が高く、不確実で複雑、さらに曖昧さを含んだ社会情勢を示す。

*5 社会的処方とは薬を処方することで、患者さんの問題を解決するのではなく『地域とのつながり』を処方することで、問題を解決するというもの。(『社会的処方 孤立という病を地域のつながりで治す方法』,西智弘編著,2020年,学芸出版社より引用)

そんな活動をまちづくりに活かしていけることができたら、今より少し豊かなまちにできるのではないかと改めて実感することができました。

これからも人と作品、人と人、人と場所を続けていけたらと思いますし、とびらプロジェクトに集う年齢もバックボーンも様々な人たちの交流から、たくさんの活動が生まれ、社会に届けていけることを願ってやみません。

また、このブログをご覧になっていただいた方のおひとりでも、とびらプロジェクトに興味をもち、とびラーとして活動してみたい、そんなふうに思っていただけたら何よりです。

最後になりましたが、開催にあたって様々なご協力をいただいたとびらプロジェクト関係者各位、三鷹ネットワーク大学関係者各位、一緒に活動を支えてくれたとびらプロジェクトアート・コミュニケータ各位、そして何よりご参加いただいた参加者各位、ご応募いただいた応募者各位に心より御礼申し上げます。

【参加アート・コミュニケータ】

卯野右子、柴田光規、和田奈々子、大石麗奈、尾駒京子、鹿子木孝子、梨本麻由美、平本正史、堀内裕子、松本知珠、照沼晃子、牟田真弓、野口真弓、中嶋厚樹

執筆:中嶋厚樹

とびらプロジェクトでの三年間でたくさんの素敵な出会いがあり、本当に様々な経験と挑戦をさせていただきました。人生変わったかもしれないと感じるくらいかけがえのない宝物のような時間でした。

2021.09.05

アート・コミュニケータ(愛称:とびラー)がこれからゼミ*として立ち上げたグループ「Flatart(フラッタート)」は、オンライン藝祭をZOOMで楽しむプログラム「藝祭にON-!」を9月5日(日)に開催しました。

Flatartは、学校や社会になじめない若者が、アートに触れ、その過程で保護者・先生以外の大人と繋がることで、一歩踏み出すきっかけとなる機会をつくることをめざしています。今回のプログラムは、東京藝術大学のオンライン学園祭「藝祭」を舞台に、若者、藝大生、とびラーがアートを中心に囲んで出会う場をつくりたいと考えて企画したものです。

日曜日の昼下がり、約30名の参加者がZOOMに集まりました。参加者は、若者の社会参画を支援しているNPO法人サンカクシャが運営する居場所を利用している中学3年生から20歳までの若者5名、東京藝大の学生6名、サンカクシャのスタッフおよびボランティア、そしてとびラーです。

とびラー考案の “アートリーディング”

プログラムの初めには、初対面での緊張を解くアイスブレイクとして、とびラーが“アートリーディング”と呼んでいるオリジナルのアクティビティを行いました。アートリーディングは、占いの体裁を取りながら一つの作品を一緒にみて対話することで、話しやすい空気をつくると同時に、じっくり絵を観察することで、その後の作品をみる姿勢を生み出す活動です。

まず、とびラーが占い師役、相談者役となってデモンストレーションをおこないました。途中で、相談者役の大学生とびラーの通信環境に不具合が生じ、ZOOMから消えるというハプニングも起こりましたが、その場を占い師役とびラーがうまくまとめ、結果的に緊張が和らぎました。

デモの後は、8〜9人のグループ3つに分かれ、アートリーディングをおこないました。占い師役として完璧な役づくりをしたとびラーが、今後の進路や「ゲームをやめられない」などといった若者ならではの相談を受けた後、オンライン藝祭に展示されている作品を一緒にみながら対話し、愛あるアドバイスを導き出すことで場を和ませました。参加者はユニークな扮装をしたとびラーの姿に緊張をほぐされつつ、自分の関心事を中心に話をしたので、初対面でも臆することなく会話が進みました。

オンライン藝祭を共に楽しむ

アートリーディングで打ち解けた後、藝大生がオンライン藝祭のサイトをパソコンの画面上で共有しながら案内しました。多様な展示作品や、藝祭名物のお神輿・法被、藝大生の手作り商品が販売されているアートマーケットなどを覗きながら、藝大生本人の作品やお互いの気に入った作品をみて、感想を伝え合いました。

グループ2の1コマ:藝祭委員のデザイン科 渡邊さんならではの丁寧な藝祭ツアー

グループ3の1コマ:日本画専攻 藤原さんの作品「ヒマワリ」をグループで鑑賞

また、自室にある作品や、3Dプリンターがある制作スペースを見るなど、物理的な距離を超えることができるオンラインならではのコミュニケーションを通じて藝大生の生活を垣間見ることができました。サンカクシャの若者からは、制作に関することや、コロナ禍のキャンパスなど共通の話題について質問があり、同世代ならではの共感も生まれました。

グループ1の1コマ:彫刻科 水上さんの自室におかれた木彫作品

芸術を学ぶ学生たちの制作・研究活動に触れる

その後、全体に戻り、簡単なストレッチ体操と休憩を挟んで各グループの様子を報告しあった後、3人の藝大生から自身の作品や画材、いつも持ち歩いているスケッチブックなどを紹介してもらいました。

大学院ガラス造形研究室のクリスティーナさんは、グループ展に参加しているつくば市のギャラリーからの中継で、ガラスビーズをつなげて焼いた美しい器を紹介しながら、制作過程や素材、技術的な試行錯誤のお話をしてくれました。母国チェコと日本のガラス造形の違いという研究テーマにも触れていただきました。

デザイン科3年の渡邊さんは、持ち歩いているデザインのネタ帳に描かれたスケッチを紹介しながら、ネタの9割は採用しないことなどを教えてくれました。スケッチは臨場感、動きが伝わる描写で、デザインを学ぶ渡邊さんの思考の過程を覗くことができました。

大学院日本画専攻の藤原さんは、作品の前で、日本画の画材である岩絵具や膠、下絵を見せながら、制作方法をわかりやすく説明してくれました。1ヶ月後の個展に向けた大作も紹介していただき、皆で訪ねたいと盛り上がりました。

それぞれ異なる分野の貴重なお話に、チャット欄には続々と質問が寄せられ、時間があっという間に過ぎ、ぜひ、またの機会に続きをうかがいたいという声が聞こえました。

約2時間のプログラムでしたが、名残惜しい雰囲気の中、次はリアルでお会いしましょうという言葉とともに終わりました。

オンラインでつながる

当初はコロナ禍の今だからこそ、本物のアート作品を通した対面での出会いの場をリアル会場での藝祭でつくりたいと考えていましたが、藝祭がオンラインのみの開催となったため、オンライン開催に切り替えました。参加者全員でオンライン藝祭を楽しんで、対面でのプログラムにつなげていくことを目的としました。

パソコンを通して初対面であるサンカクシャの若者、藝大生、とびラーがどこまでコミュニケーションできるのか不安がありましたが、とびラーによる場づくりと、サンカクシャの若者と藝大生の同世代の親近感から会話が広がり、「もっと話したかった」「また参加したい」という感想をもらいました。この繋がりを大切に育てていきたいと思います。

オンラインでは体温は感じられませんが、一方で距離の壁を克服できることに、普段出会えない人と人がつながる可能性、特に社会から孤立しがちな若者にとって新しい世界への入り口となる可能性を実感しました。

世代や環境を超えてつながる

Flatartは、若者がアートを通して保護者でも先生でもない第3の大人と出会う場をつくることをめざしていますが、今回は、藝大生の参加により、若者同士がつながる機会にもなりました。

サンカクシャのスタッフの方からは、

「若者たちが、同年代もしくは少し上の方々の頑張る姿、楽しそうな姿、大学生っぽい姿を見ることができたことは、将来自分はこうなりたい、こういう人達もいるのか、自分とはちょっと違うかな、など、色んな発見を若者に与えたと感じます。」

とコメントいただきました。同世代でも普段なかなか出会うことのない人と共通の体験をすることが、お互いの世界を少し広げ、新しいものの見方につながると思います。これは、私たちもアート・コミュニケータとして大事にしていきたいことです。

また、コロナ禍では、一見元気そうに見える若者も孤立に陥りやすい現状があると思います。今回参加の藝大生からも、

「藝大生の人間関係は意外にも閉じられています…もっとたくさんの人と気軽に交流できる機会が増えればと感じました。」

という感想をもらいました。Flatartとして、今後も機会をつくっていければと思います。

アートを通じてフラットに出会う「gift x giftな場」

活動グループ名のFlatartには、アートを通したフラット(対等)な立場での出会いの場をつくりたいという願いが込められています。発起人の8期とびラー中嶋弘子さんと筆者の、“支援”ではなくアートを通して共通の経験をすることでお互いが何かを受け取る場をつくりたいという想いからスタートしました。支援する・されるといった関係ではなく、お互いに何かを受け取り合う関係が生まれる場を「gift×giftな場」と私たちは呼んでいます。今回のプログラムづくりは、集まったとびラーで、それは実際にどんなことが起こっている場なのかをじっくり話し合い、具体的なイメージにしていくことから始めました。多様なバックグラウンドを持ったメンバーが個々の考えを共有しながら、全員でビジョンを描けたことが、プログラム内容や当日の場の充実へとつながりました。

当日、私たちとびラーは、サンカクシャの若者が積極的に質問する様子、藝大生が真摯に創作・研究活動に取り組み、それを伝える姿、そして若者・藝大生・とびラーが作品へのまなざしを共有しながら笑顔で対話する場面から、それぞれの心に残るgiftを受け取りました。

最後になりましたが、本企画について相談した際に「やりましょう!」と即決で協働してくださったNPO法人サンカクシャの皆さま、それぞれ準備をして楽しい時間を一緒につくってくださった藝大生の皆さまに心より感謝します。

*これからゼミとは、3年の任期満了を前にしたとびラーが、任期満了後のアート・コミュニケータとしてどのように活動を展開していくかを考え、その準備を進めるための取り組みです。

執筆:水上みさ(8期とびラー)

アートや美術館とは無縁の世界から、ふとしたきっかけと勢いでとびラーになり、新しい扉を開きました。これからも、ここで出会った仲間と何かを生み出していきたいと思います。

2021.02.28

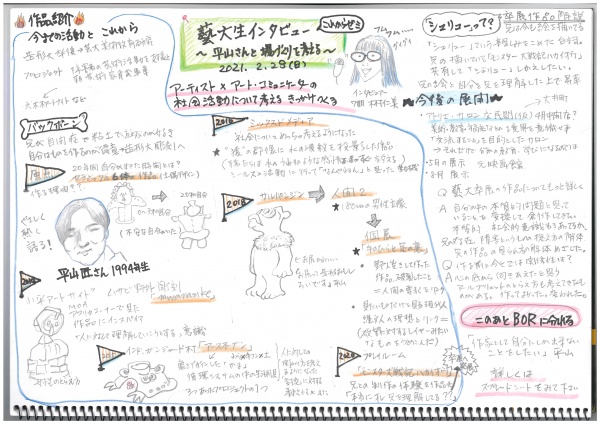

2021年2月28日(日)夜、とびラーがZoom上に集い、これからゼミ「藝大生である平山さんと交流して、アーティスト×アート・コミュニケータの社会活動について考えてみよう」が開催されました。

この企画は、筆者が開扉後(とびラー任期3年間を終えた後)の活動を考える中で、平山匠さんというアーティストと出会い、その活動や想いに共感をしたことから「これからゼミ:藝大生インタビュー 〜平山匠さんと場づくりを考える〜」を立ち上げ、とびラー同士で考えを深めることを目的として、企画・実施しました。

これからゼミとは、3年の任期満了を前にしたとびラーが、任期満了後のアート・コミュニケータとしてどのように活動を展開していくかを考え、その準備を進めるためのとびラー主体で行う取り組みです。

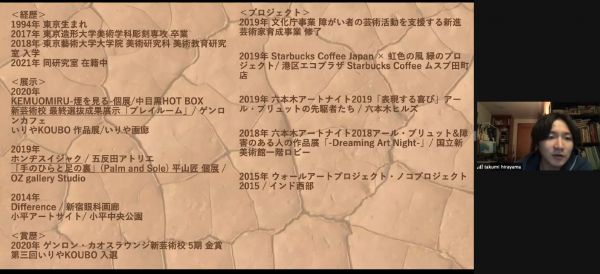

平山 匠(ひらやま・たくみ)

東京都生まれ。美術家・彫刻家。東京造形大学彫刻専攻卒業。東京藝術大学 美術教育研究室修士課程修了。主に彫像を用いた表現で作品を制作するアーティスト。小さな頃の自閉症を持つ兄との制作活動をきっかけに、美術の道を選択。社会と人との関係に強い問題意識を持ち、自分の中の疑問や葛藤を作品として表現する制作活動を経て、誰もがフラットでいられる場をつくりたいと思い至り、現在、自身のアトリエ兼交流の場を準備中。

平山匠Webサイト:http://takumi-hirayama.site/

平山さんの目指す活動の姿が、私たちとびラーの活動や想いに通じるところが多く、お互いが関わることで何かが生まれるかもしれないと考え、とびラーと平山さんの交流の場を開きました。

当日は、平山さんととびラーの総勢26名が参加し、2時間の中で、平山さんの活動のお話を聞き、その後、参加者同士が数名のグループになって特定のテーマについてディスカッションをする、という構成で進めました。

さて、平山さんとはどんな人物で、アーティスト×アート・コミュニケータの出会いはどんな展開になったのでしょうか?

このブログでは、当日を振り返り、平山さんの活動のお話はインタビュー形式で、とびラー同士のディスカッションはその様子をまとめた形で記載しています。

当日のグラフィックレコーディング(とびラー7期松本みよ子さん記録)。

■平山さんを知ろう

ーはじめに

平山 平山 匠と申します。自身の今までの活動と今後の活動について、話していきます。

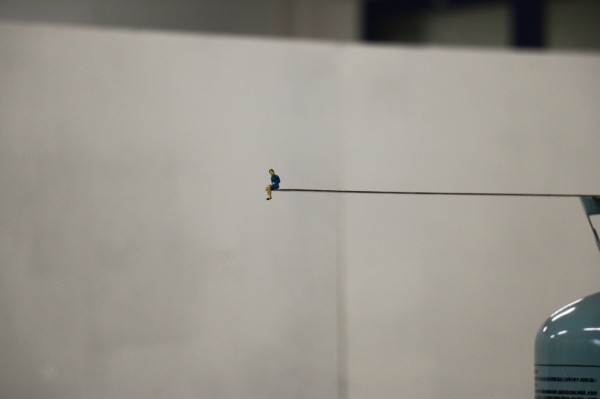

平山 卒展(2020年度 『東京藝術大学 卒業・修了作品展』)でこの作品を見たことありますか?

平山さんの問いかけに対して、複数人の方から「見たことあるよ」と手が挙がりました

平山 嬉しい〜!ありがとうございます!

自分は、これを作った人間になります。

「この作品は一体なんや?」という話を軸に、この作品ができるまでの経緯を含めて、自分の生い立ちから話したいと思います。

ーこれまでの経歴

平山 1994年生まれで現在26歳です。東京造形大学の彫刻専攻を卒業し、経歴の資料には載せていませんが、卒業後1年間、テレビコマーシャルの制作会社で働いていました。働いている中で、「やっぱりアートやりて〜!」という熱が起こり、次に勉強する場所として、東京藝術大学大学院の美術教育研究室を選びました。そして、2020年度、大学院を修了します。

ー美術を始めたきかっけ

平山 この写真は僕と兄です。粘土をいじって遊んでいます。

平山 僕には兄が二人いるんですが、真ん中の兄が、社会的に自閉症という障害があると分けられている人です。幼少期、兄と一緒に絵を描いたり、粘土で何かをつくっていました。

高校生になって将来を考えたとき、自分は勉強が全くできなくて、その代わり、普通科高校の中では、わりと絵を描くことや何かをつくることが得意だったので、自分にはこれしかないと思って美大を目指しました。

立体をつくるのが得意だったので、東京造形大学の彫刻科に進学しました。

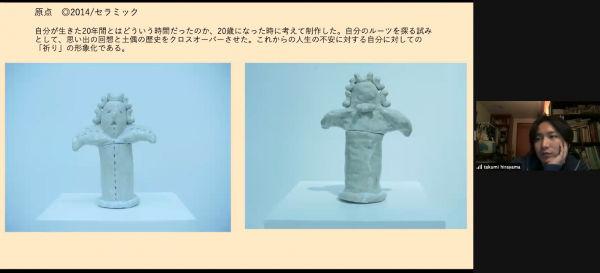

ー原点:つくるとは何か

(高さ:平均35cm程度 横幅:25cm程度)

平山 これは大学2年生のときに作った作品で、6体で1つの作品です。

20歳になって、「とりあえず大学で1年間勉強したけど、何でつくっているんだろう?」と思う時期に初めて突入しました。その頃の作品です。

実は、物をつくることは、得意なんだけど、いまだにそんなに好きじゃないんです。

当時から、漠然と土偶や岡本太郎が好きでした。上手い下手という表面的な凄さではなく、作品が持つ時間軸や作者の情熱など計り知れない感覚の部分が作品に出力されたものに興味があったので。

『原点』では、縄文時代の前期から晩期までの時代の区分ごとに特徴的なデザインの土偶を引用して、0〜3歳まで、4〜8歳くらいまで、というように20歳までの自分を6つに分割して、それぞれを彫像で表現しました。

ーインドの地:人が生きるとは何か

平山 インドのガンジャード村で実施されたプロジェクトの中で作った、ピザやクッキーなどを焼くための窯です。ガンジャード村で暮らすワルリ族の文化の根幹にある“人間と自然が共生できる環境を守ること”という精神に感銘を受けて、この場に末長くあってほしいという思いを込めてつくりました。

ワルリ族のアースオーブンを利用すると、オーブンで作ったものを人が食べて排泄物になり、それが畑の養分として使われ、畑でできた野菜がオーブンで料理になる、と循環する仕組みになっています。

いままで、日本の社会のシステムや、日頃食べているもの、環境について考えることが全くなかったのですが、このプロジェクトでインドの文化に触れ、生きることに関わる様々なことに対して意識的に疑問に思うようになりました。

全体を通して、色んな物事を自分の中で変換する思考を身に付け、思考が柔軟になれたと感じます。

ー情動:社会とは何か

平山 インドの経験で、日本の社会や政治について強く意識を向けるようになっていました。並行して、友人がSEALDsに参加して政治的な活動をしていたことや、母(が実施している障害がある人を対象に美術のワークショップを通して支援する社会活動)のプロジェクトを本格的に手伝うようになったこともあり、人に対する差別意識や社会のシステムへの意識はより強くなりました。

当時、SEALDsのデモが国会議事堂前で実施されていて、SNS上はカオスな状態になっていました。現場はどんな様子なのかと思い見に行ったら、スピーチしている人もいれば、参加している風の様子をSNSに投稿をするだけの人もいました。

作品の猿は、そのデモの場にいた日本人を象徴していて、鑑賞者がどこから見ても猿と目が合うようになっています。上から投影している映像は、国会議事堂の近くにある日比谷公園の噴水でできた波紋を撮ったものです。

作品では、本質ではない問題が発生していることや声を荒げたところで何も変わらないこと、そして、自分を含めたそこにいる人たちの感情の起伏を表現しています。

一番尖っていた時期の作品ですね。この時期は、バンド活動で演奏していた曲も尖っていたような気がします(笑)。

ー手のひらと足の裏:人が求めるものは何か

回帰/2018 ◎野焼きした粘土、iPad

享受する層形/2019 ◎野焼きした粘土、液晶モニター

平山 初めて開いた個展で、大学院二年目のときに実施しました。

壁のiPadと机の液晶モニターには、焼成前の土像の写真が映し出されています。

オリジナルの土像を作って、縄文時代の土器の焼成方法である「野焼き」で焼成し、火入れにより破裂したその状態のまま展示しています。

作品では、人間の様々な欲求を表現しています。

モニターに映し出されている焼成前の土像は、モニターという媒体の持つ特徴と焼成前という姿を通して、理想を追い求めるという欲求を。その欲求は、土偶が持つ特徴である、縄文時代の人々が生活への祈り(理想を求める思い)を込めて土偶を作ったというエピソードともリンクします。

しかし、焼成後の土像は破裂してしまっています。出来上がった現実は、理想は異なることを明示した上で、それでも人々が現実を受け入れようとする欲求を表します。

理想と現実の対比は、窓から見える、遠くのきらびやかな渋谷のヒカリエ、ヒカリエから展示場所までの街並みに広がるビルを取り壊す工事現場、そして展示後に取り壊し予定の展示会場のビルという、まさにスクラップアンドビルドの街並みからも人の欲求を表現していたそうです。

平山 色んな視点で色んなレイヤーの欲求を、良くも悪くも詰め込みまくったので、今でも一番説明しにくいです。いままでの作品から受けた影響はすべてこの作品に反映されていると思います。

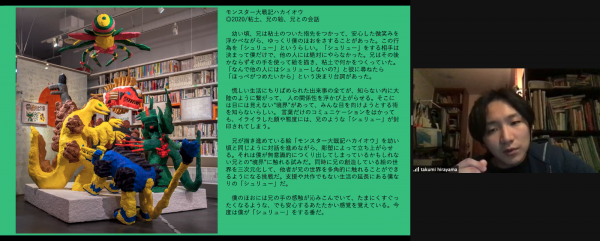

ーハカイオウ:兄と自分の関係性とは何か

平山 大学院二年目のとき(2019年度)に、ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校(以下、新芸術校)に入りました。カルチャースクールに似ていますが、1年間を通じたコンペティションに参加するというような形式でした。

そのコンペで、金賞をいただくことができ、最終展示「プレイルーム」で展示しました。その時の作品が、卒業展示の最初の形態の「モンスター大戦記ハカイオウ」です。

平山 兄は僕のほっぺたをさすることがあった。これは、兄の造語で「シュリュー」と呼ばれる行為らしく、僕にしかやらなかった。

作品では、「シュリュー」を自分に対しての親しみの合図と定義した上で、自分が学んできた彫塑という文脈に載せ、粘土を指で触って物をつくる動作で手を介すことで、自分なりの「シュリュー」を兄にし返すという内容になっています。

モチーフにしたものは、兄の作品で、僕の作品を制作しようとした当時に描き進めていた絵が「モンスター大戦記ハカイオウ」でした。

ハカイオウの登場人物たちは兄の物語に登場するもので、ただ立体化しているわけではなく、兄との対話を通して生まれた兄を理解したいという気持ちの痕跡で構築されています。そのため、展示会場では、兄との対話の録音も流していました。

平山 これまでの制作における色んな問題意識や思考の視点の違いについて考えたときに、そもそもなぜ考えているのかについて問い直しました。

そして、自分の中のセンシティブな、本質的な問題だと思っていることを、いままで違う問題に変換して考えていたと気付きました。

格好をつけずに「本質的な問題は何か」を苦しみながら考えたら、兄に対する社会のあり方への問題意識があり、それを感じている自分の逆説的な差別意識がありました。

自分の持っていた解決方法は、美術のツールを使って何か表現することでした。

兄の絵を通じて兄を理解すること、兄と自分のペインターと彫刻家という家族ではない関係性を用いて互いの関係を捉えて出力すること、それらに突破口があるのではないか。

加えて、幼い頃の関係性を持ち出すことで、自分の差別意識や兄の作品の見られ方の解体になるのではないか。

そのように、方向性が決まっていき、作品となっていきました。

平山 この作品によって、兄の絵は”障害者”というステータスが含まれた絵ではなく、僕が兄を理解しようとした痕跡としていままでと異なる作品として見られることができ、また、自分もその痕跡を客観的に見ることができ、兄への理解の助けになると感じています。

これをアップデートしたものが、藝大の修了作品展で展示した作品です。

<ここで、とびラーから「兄の絵を再構築することで自分の解決になったのか」という質問が挙がりました。>

平山 作品をつくる前とは違う関係性になっていると感じます。

この作品をつくったことで、美術をやってきてよかったと思えたし、母の活動を通して問題意識を感じていた「アール・ブリュット」や「障害」の捉えられ方に対してもカウンターにもなれたと思っています。

<質問をしたとびラーからは、最初はどう作品を見たらいいのかわからなかったが、謎が解けてきて、平山さんご自身の今後の活動の目指す概念の解体にも繋がると感じた、とのコメントがありました。>

ー今後の展開

現在、自分を取り巻くアートの環境では、グループで活動をしている人が多い。あえて、僕は、一人で「アトリエ・サロン-交新局 こうしんきょく」を近日中に開場しようと考えています。(実施日時点では、名前は未定でしたが、決定したようで、徐々に活動を進めているそうです。)

自分のアトリエでもありつつ、だれでも気軽に人と会うことができる場所にしたいと考えています。

コンセプトは決まっていない、はっきり決めたいとも思っていない。

「美術」「教育」「福祉」などの境界を意識しすぎてしまうと、それらの概念が解体されず、新しいものが生まれない気がしています。もっと柔軟に捉えて、境界を意識せずに、ただ人と人が交流することが目的になったときに得られることは、本質的な学びがあるんじゃないか。概念の解体にもなり、自分の活動に通じるものがあると考えています。

■アーティスト×アート・コミュニケータの社会活動について考える

ここには載せきれないほど、たくさんのお話を聞けてお腹一杯な状態でしたが、とびラー同士で意見を交換しながら、アーティスト×アート・コミュニケータの可能性にちょっとでも踏み込んでいきます。

ここからは、とびラー同士が4〜5名程度のグループの部屋に分かれて、テーマについて話をするワークに進みます。

テーマは、「平山さんの作ろうとしている場所でアート・コミュニケータとしてできること・やりたいこと」です。場所の物理的な情報や目的などの情報が共有された上で、20分間、4つのグループに分かれてディスカッションをしました。

グループトークが終わったら、ディスカッションの結果をグループの代表者から発表をしてもらい、平山さんから感想や意見をもらいました。

全てのグループで、平山さんが目指す場所はこんな場所だろうか、と場所の定義が議論されたようで、考えたイメージを平山さんにぶつける形となりました。その考えを受けて、平山さんが概念的に説明していた部分をより具体的に開示していく対話が生まれ、徐々にお互いの解像度が上がっていきました。

最終的に、サードプレイスの中のさらに細分化された平山さん中心のサードプレイスにしたい、場と活動のバランスの取り方は自分が楽しくあることを大事にしたい、と目指す姿を共有することができました。

ディスカッションのテーマは、アート・コミュニケータとしてできることを考えることでしたが、お互いを知らないうちに考えられる話ではなかったという結果となってしまいました。しかし、この日の出来事が、お互いの理解を深め、次のアクションの礎になったことは参加者の多くに感じてもらえたと思います。

とびラーにとっては、作家の背景や視点の変遷を聞くことができる機会となり、作品への理解やこれからの活動への理解を深めることができたこと、さらには、対話を通し、アーティストから恩恵を享受するだけではなく、同じ世界線で生きる人としてフラットな関係性を実感できたこと。

アーティストにとっては、話を聞いてくれる人を通して自身の考えを整理する場を得られ、直接的な支援でなくても、理解を示し社会とつないでくれる存在がいることを認識できたこと。そのような存在は作品作りにも大きな心の支えとなると、平山さんからもコメントがありました。

とびラーが普段接するのは、いわゆる特別展に展示されるような歴史的な⽂化財であることが多く、⽣⾝のアーティストと接する機会は多くありません。しかしながら、歴史的な文化財もすべては誰かの⼿によって制作されたもの。そこには作り⼿の歴史があり志があったはずです。とびラーが美術館から外に出たときには、社会の中にいる現役のアーティストと接点を持つ活動も多くなると考えられます。

そんなときに、アート・コミュニケータは率先して、アーティストへの理解を深め、それを他の人に繋ぎ、アーティストの活動を支えることができる存在だと、私は思います。

最後に、平山さんからあっという間の2時間で、貴重な経験になったとコメントをいただき、大変楽しいでいただけた様子でした。

締めは、恐竜のポーズで記念写真!

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

平山さんの活動と、開扉したとびラーの社会での活動はまだまだ続きます。

ここで出会い考えた時間が、また繋がりたくなるきっかけになったはず。

どこかで交差し、一緒に誰もが参加できる場を作っていける日を願います。

執筆:木村 仁美

7期とびラーです。

とびらプロジェクトに参加して得られた数々の出会いを大事にして、次の活動にまた進めたらと思います。

2018.09.09

9月7日(金)~9日(日)の藝祭の3日間、藝大生を中心としたグループによるパフォーマンス作品とコラボレーションし、ワークショップを開催しました。

パフォーマンスのタイトルは、『おく』。

「向かい合うふたりは、

交互に「もの」を「おく」。

その場所に在った「もの」を手に取り、

再び位置を決める。

それは「作品」と言えるだろうか?

日常の仕草と創作行為の境界が曖昧になるとき

作品は日常へと溶け出してゆく。(『おく』conceptより)」

パフォーマンス『おく』は、2人のパフォーマーが無言のまま登場し、向き合って礼をするところから始まります。2人のパフォーマーの後ろに配置してある様々な「もの」を、先行のパフォーマーから選んで交互に空間に置くことを繰り返しながら進行し、「おく」と言うシンプルな即興の行為により作品が構成されていきます。

「言葉は交わさずに行われるため、囲碁の対局のような様子に見えるかもしれませんが、決められた手数の中でものを交互におく以外のルールはなく、パフォーマー同士、自らの造形感覚を頼りに盤面に対してアプローチしていくことになります。それは造形的なセッション、またはラップバトル的な美術だと言えるかもしれません。」

作者の言うように、「おく」という単純でシンプルな動作の中にある奥深さと芸術性にいつの間にか引き込まれていきます。

今回コラボレーションにより開催したワークショップでは、藝祭にお越しいただいた皆さんに彼らのパフォーマンスに参加していただき、「おく」ことを体験してもらおうというものでした。そして、体験していただいた方々に「鑑賞と参加の体験を通して、様々な視点から“もの”を眼差すことで、日常に未知の価値が潜んでいる可能性を提示する」ことを目的とし開催しました。

9月7日(金曜日)、初日であるこの日のワークショップは、14:10~と15:35~の2回開催しました。

「おかれる」ことを静かに待つ「もの」たち。

静粛な時間である。やがて、パフォーマーが現れ「おく」が始まる。

最初にワークショップに参加していただいたのは、以前に『おく』パフォーマンスアートを見て、また見たいと藝祭に来ていた方々でした。ワークショップ「おく?」への参加は、まず、パフォーマンスを鑑賞します。どんなものをどのように置いていき、作品が構成されているのかをみていきます。残りが8手になるととびラーが合図し、参加者が順番に一つだけ「もの」を選び、場に置いていきます。参加者が置いている間もパフォーマーはパフォーマンスを続けていきます。

「おく」のために用意された「もの」たちを、一生懸命選別し置いていく参加者の方々。

みなさん、とても楽しんでいた様子でした。また「ものをおく」というシンプルな動作について、深く考える時間を過ごしていただけたようでもあります。最後に、作者である藝大生と「おく」の体験を通して感じたことや質問などの交流をして記念写真を撮りました。

9月8日(土曜日)

この日のワークショップは

11:20~、14:10~、15:35~、の3回行いました。

2日目は小学校低学年のこどもが多く参加しました。最初にルールを説明するときちんとそれを守りながら楽しそうに参加していました。また、「おく」ことにとても楽しみを見出しているようで、ワクワクした様子でものを選び置いていく姿が印象的でした。参加していた子を見ていたら自分もやりたくなって飛び入りで参加してくれた別のこどもがいたことも忘れられません。後で彼らに質問をしてみると、「色味を揃える」や、「対比」などをしっかりと考えて置いていたとのことで感心させられました。この日は参加者の方々だけでなく鑑賞していた皆さんともお話しする機会を設け、たくさんの方々と交流することができました。皆さんからいろいろな質問が投げかけられ、藝大生の考えを聞くことができ、鑑賞者のみなさんにとっても充実したひとときとなったのではないでしょうか。最後の回では、自分を置いてしまう人が現れたりと驚きの展開もありました。

9月9日(日曜日)

最後の日曜日は10:00~、12:45~、15:35~の3回行いました。

この日も各回3~4名の参加者を迎え行いました。みなさん、パフォーマーの一手一手をよくみて、時間をかけてものを選び、且つ、おく場所も深く考えていたように感じました。ワークショップ後の藝大生との交流でも活発に意見が交わされました。このワークショップに関わったとびラーである私も、最後に実際に自分で「おく」を体験してみました。作品制作に加わることができる喜びはありながらも、一つ一つが考え練られていき構成されていく様をみていると、その意味合いや意図を考えて置かねばというプレッシャーに最初はとても緊張しました。しかし、2人のパフォーマーの思考を想像する楽しさがある「おく」の、シンプルでありながら奥深い一面を体感し、とても充実した気持ちになりました。参加者の皆さんがそれぞれ家に帰って「おく」というシンプルな日常の行為を行った時に、この体験を思い出し、その中に潜む何かをふと感じてもらえたら嬉しいなと思います。

◇今回のワークショップに参加した皆さんからの感想・コメントです。

<参加者より>

「飛び入り参加でしたが、日々の行為やものの意味性を考えるきっかけになりました。」

「作品が成長してゆくプロセスがとても興味深かったです」

「ベルをおいて楽しかった」

「アートに自分が関われて良かったです」

「芸術家の卵に混じり貴重な経験をさせていただきました。置くだけの単純な事象ですが楽しかったです」

「不思議な空間にいた気分でした。ものを置く行為について今後注意を向ける体験となりました。ありがとうございました。」

<とびラーより>

「楽しいひと時を体験させてもらいました。藝大生とのコラボ、とっても刺激的で凄いなぁー。」

「『おく』の作品自体がそもそも面白いという魅力があってこそだとは思いますが、ただ見て自分だけで考えるのではなくて、アーティストからネタばらしが聞けたり、観客が作品に影響を及ぼすことができたり、アート・コミュニケータがいたからこそ、あの場がどんどん拡張しているなと感じました。」

「藝大生の発想って私のような凡人では考えもしないようなことを思いつくんだなーと、しみじみ感じておりました。そして今回の藝大生とのワークショップ、とてもいい経験になりました。」

<パフォーマーとして参加した藝大生より>

◇最後にこのパフォーマンス作品の作者のみなさんからのコメントをご紹介します。

「昨年の藝祭から始まった活動が発展し、企画が実現できたことがとても嬉しいです。ワークショップ参加者が作品に介入することで、これまでにない予測不能性が生まれました。こうした経験は作品の幅を広げ、自身の今後の活動にも大きく役立つと思います。作品と人との関わりを意識する良い機会になりました。」(藤中康輝さん / 東京藝術大学 工芸科鍛金専攻 3年)

「パフォーマンスの中に参加してもらうことで、物を置くという行為にある創作性を感じてもらえたのかなと思います。パフォーマー以外の人が置くことでより「あの人はどのように置くのか」といったあらゆる状況を想像する体験に繋がったと思います。なにより多くの人に参加していただいたことはとても嬉しく感じています。」(板倉諄哉さん)

「“おく”ことでの価値の変化、独特の空気感、作品が変化していく過程などを疑似ではなく、リアルな体験で感じていただけたのではないかと思います。外からの手による創作が入り込むことは、自分たちの作品にとって思いがけない発見や展開の可能性を得る貴重な機会でした。ありがとうございました。」(金森由晃さん)

以上、3日間とても楽しいワークショップを開催できましたのも作者のみなさんの協力と参加してくれたみなさんのおかげだと思っています。

ありがとうございました。

執筆:上田紗智子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

アートを介してのコミュニケーションの広がりを追求する。またコミュニケーションしながら鑑賞

するその深さを探求していきたい。そして世界に笑いを!

2017.11.12

11月12日、これからゼミ「長生村鑑賞会」を開催しました。

千葉県の長生村では、毎年秋になると生涯学習課主催の「展覧会鑑賞会」が実施されています。昨秋、村のみなさんをお迎えして開催した鑑賞プログラム「よく見て話して」に続き、今年は「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」展を舞台に「長生村鑑賞会」を実施しました。

<プログラムについて>

◯これからゼミ「長生村鑑賞会」の目的

美術館を訪れることが少ない方々に作品とより深く向き合う時間を過ごしていただき、これからの美術館体験を豊かに広げていっていただけることを目指し、このプログラムはその入り口となる機会として実施します。

◯参加者の特徴に合ったプログラムをデザインする

昨年のプログラムでの経験を生かし、長生村生涯学習課ご担当の方とも相談をしながら参加者のみなさんに合わせたプログラムをデザインします。

今回参加いただいた23名の参加者の特徴は、30代から90歳近くの方までと、幅広い年齢層にありました。

もう一つの特徴は、ゴッホの作品を見たいと思って参加してくださっていることです。

そのため、特に移動と安全への配慮を検討し、活動の項目を極力減らしシンプルにすることで、展示室で鑑賞を深める時間を増やしました。とびラーと関わる充分な時間も確保し、参加者に合わせた鑑賞プログラムがデザインされました。

プログラム タイムテーブル

9:50 東京都美術館到着、とびラーがお出迎え。

10:15 館内のアートスタディルームに集合、本日のプログラムについて、展覧会のみどころをお話。

10:40 グループごとに展示室へ移動、とびラーと一緒に展示室をまわります。

12:00 アートスタディルームに戻り、鑑賞をふりかえる。

12:30 プログラム終了

また、<これからゼミ>として、長生村生涯学習課担当者の方との共働も視野に入れたプログラム作りを進めていきました。

担当者の方には、一般参加者と一緒にプログラムに参加していただき、体験を通して「地域の行政との連携活動とその継続」について共に考えていきます。

<当日の様子>

◯車中での活動1|安心した気持ちで美術館に向かう

当日、参加者は、村から都美までを大型バスで移動します。

バスにはとびラー1名が村から同乗し、一行が一緒に過ごす車中での時間を<美術館に行く準備>の時間に充てます。

参加者の中には、初めて美術館に行く方もいらっしゃいました。

美術館へ向かう気持ちをつくるために、展覧会のチラシやガイドを配ります。

展示室での6つのルールを書いた資料も配布します。初めて美術館に行く方にもわかりやすく、また緊張を和らげるために役に立つと考えました。

このように、全員で事前に美術館の話を聞くことは、参加者にとって、安心した気持ちで美術館へ向かうことに繋がります。

◯車中での活動2|作品鑑賞の準備

美術館へ向かう準備の次は、みんなで展覧会鑑賞の準備をします。

展覧会図録を見て、 「本物を見てみたいと思った作品」を選び、更に、「何故そう思ったのか?」「どこが気になったのか?」を考え、メモしておきます。

この活動は作品鑑賞の準備となり、参加者自身が行うことで、プログラムへの参加と作品への関心を高めることに繋げていきます。

前もって、展覧会にどんな作品が展示されているか、や、プログラムの流れを知ることは、大切な準備の時間となります。

◯全体活動1|とびラーと出会う

都美に到着すると、とびラーが参加者を迎えます。

降車地点から館内に向かう僅かな時間ですが、都美を囲む上野公園の環境についてお話しながら歩きます。

今回駐車場所となった都美の駐車場は、一般の方にとっては興味深い見どころの一つとなっていました。

◯全体活動2|プログラムスタート

参加者にとっては、初めて訪れるアートスタディルーム(以下ASR)。

グループに分かれて着席し、安心してプログラムに参加していただけるようグループ担当のとびラーから声かけをします。

プログラムが始まり、全員で学芸員の稲庭さんから「ゴッホ展の見どころ」を聞きます。

車中で図録を見る、作品を選ぶなどしてきた参加者にとって、この話は、鮮やかに心に沁み込み、展示室への期待が更に膨らんだようです。

◯グループ活動1|鑑賞の導入

4人の参加者と2人のとびラーでグループになります。年代はバラバラに組まれています。

図録を広げながら、参加者が選んだ「本物を見てみたいと思った作品」とその理由を、1人ずつお話し、グループ内で共有します。こうして、他の人の話も聞きながら、作品を見る期待感を高めていきます。

◯グループ活動2|展示室へ

グループ毎に、展示室へ向かいます。鑑賞時間は約80分。

とびラーは、参加者ごとのペースを大切に、参加者の作品鑑賞が深まる手助けをします。

混雑した展示室では参加者の鑑賞のペースを見守りながら、ゆとりのある展示室では参加者と作品についての話をしながら、状況に合わせて伴走します。 「本物を見てみたい作品」の前では、とびラーと参加者が一緒に作品に向かい合います。

図録をみてから本物の作品に出会った時の、様々な発見や驚きが語られます。

◯グループ活動3|鑑賞のふりかえり「話す・聞く」

鑑賞を終えた参加者は、作品について自分の感想を言葉で「話し」、他の人の言葉を「聞き」ます。

とびラーは時間配分も考えながら、図録を使い、その人が選んだ作品をグループ全員に示し、話を促します。

展示室で本物の作品を見た感動がグループで語られる時間でした。

◯プログラムの終了とその後

参加者の感想は尽きることはありませんが、

このプログラムで「作品を見てみんなで話をする」という、あまり経験のない鑑賞体験を共有できたことを確認して、プログラムを終えます。

そして 都美からの帰路の車中では、今回のプログラムについての感想をアンケートで答えていただきました。

<プログラムを終えて>

鑑賞プログラム「長生村鑑賞会」の一番の特徴は、大型バスで長生村を出発した時から、帰路のバスの中でアンケートの記入が終わるまでがプログラムとしてデザインされている、ということです。また、とびラーと一緒に活動することや、展示室で本物の作品を見て感想を言葉にするという体験は、昨年に続き今年も活動の柱となっています。

昨年の実施プログラムからの成果と課題に対する方策、村の担当者の希望をできるだけ組み入れながら、新たに今年のプログラムイメージとタイムスケジュールを考えました。

最後まで検討を続けたのは、「混雑した展示室での伴走の方法」という課題です。

展示室の混雑は避けられない状況のなかでも、より豊かな美術館体験をしていただくために、私達とびラーができることを検討し続けました。プログラムについて話し合いを始めてから、実施日に至るまでの間、16名のとびラーとスタッフ(延べ61名)で話し合いを重ね、長生村生涯学習課担当者とも打ち合わせをしてきました。

課題に対しては、決定的な解決策は見つかりませんでしたが、いろいろな方法をシュミレーションしながら「とびラーとしてこれまで学んできたことや、経験してきたことを活かして、参加者と関わる中で、それぞれの参加者に合った伴走のあり方を、それぞれのとびラーが探っていこう」ということになりました。

これまでの鑑賞方法を主体に、伴走の方法を工夫し、できるだけ興味深い美術館体験も組み込みました。

当日は、とびラーやスタッフの内容共有と充分な人数で迎え、余裕を持って対応することができました。

終了後の参加者からのアンケートには、今年も「とびラーさんが一緒にいてくれたお陰で、良かった、助かった、楽しかった、分かり易かった、充実していた、安心だった」とあります。

しかし、こうして振り返ってみると、「とびラーのお陰で」ではなく、参加者自身のプログラムへの関わりこそが、成果を生み出していることに気付かされます。事前に図録を見る、図録の中から作品を探す、理由を考える、本物を見る、感想を言葉にするなど、全て参加者自身の能動的な活動だったのではないでしょうか。とびラーの役割は、「参加者に何かをしてあげる」のではなく、「参加者が能動的に活動できる場を作ること」と改めて確認する機会になりました。

文:中島惠美子(アート・コミュニケータ「とびラー」)