2025.12.21

・東京都美術館では2025年9月12日(金)~12月21日(日)に特別展「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」(以下、ゴッホ展)が開催されました。これにあわせて、とびラボ活動「ゴッホをめぐるボウケン」を行いました。活動はゴッホ展閉幕までの間、全5回行いました。

・実は、ゴッホ展の前の特別展「ミロ展」から「ボウケンラボ」は誕生しました。東京都美術館でさまざまな特別展が行われる中、その作家や背景についてもっと知りたいと思いながらも、ひとりでは調べきれないまま展覧会が終わってしまうことを残念に感じていました。

・

・そこで立ち上げたのがこのラボ「〇〇をめぐるボウケン」です。 とびラー同士、自分自身の興味関心を自由に調べ、シェアし合い、それぞれの興味関心の冒険が拡がる、そんなラボを目指しました。

・・

1.今日の興味関心を付箋へ書き出し&分類

・まず、ゴッホ展をめぐる「今日の興味関心」を数分間で各自付箋に書き出し、書いた内容についてひとりずつ付箋を出しながらシェアします。「あ、それ、私も同じことを書きました!」と声が上がることも。似た内容の付箋をまとめながらシェアしていきます。

・

・この日は「ゴッホの作品」「ゴッホの人間関係」「ゴッホという人」に分類できる付箋が出てきました。

・

・

・

2.各自30分の調査タイム

・ここからは、30分の時間で各自気になることを調査してまとめます。Webで検索するもよし、図録や関連書籍を読むもよし、各々のスタイルで調査&まとめを行います。特別展に関する書籍が多数ある美術情報室に行って調べるメンバーもいます。調べている間は、皆無言で黙々と調査します。

・

3.シェアタイム

・30分の各自調査タイムの後は、シェアタイムです。順番に調査内容をシェアします。とびラー同士も感想を伝え、気づいたこともシェアしてコミュニケーションしながら進めます。 他のとびラーが調べたことを聞いていると、自分では思いもつかなかったテーマや視点の調査内容やまとめ方に「へぇ~。」「そうだったんだ~。」「なるほど~。」と新たな気づきがあり、「ということは、これはどうだったんだろう?」などと、さらにまた興味関心が芋づる式に掘り起こされてきます。まさに「ゴッホをめぐる知的好奇心を深めてゆくボウケン」が繰り広げられていきます。

・

・

・

・このように、①今日の興味関心を付箋に出す ②各自30分の調査 ③調査内容をシェア という流れで進めるこのとびラボは、ゴッホ展の開催期間中に複数回行われており、何度も参加するとびラーもいれば単発で参加するとびラーもいます。一度だけの参加でも全く問題なく気軽に「ボウケン」できるのも魅力の一つです。

・全5回のボウケンをした今回の「ゴッホをめぐるボウケン」。ゴッホ展閉幕の12月21日に最後の「ボウケン」と解散会を行い、ラボ全体の振り返りを行いました。

・

・メンバーからは、「それぞれの気になるテーマを共有できたのがよかった」「自分では気づけなかったトピックに出会えた」「調査テーマが決められていない自由さが心地よかった」といった声が上がりました。時間制限を設けた30分の調査タイムも、集中して取り組める心地よい緊張感が生まれ、短時間でも多くの発見につながり、共有にちょうどよい分量で進められたのが好評でした。また、宿題のように持ち帰るのではなく“その場で調べる”スタイルは、負担感がなく気軽に参加できるうえ、とびラー同士のリアルな会話の中で興味が広がり、その日の関心をすぐに深掘りできる点が魅力でした。「すご〜く楽しかった!」という声も多数あり、生き生きとした知的交流の喜びがその言葉に現れていました。

・

・

・このラボを行って、とびラーの様々な視点でのゴッホ展をめぐるあれこれを今までよりも少し理解することができた気がします。ゴッホについては炎の画家、狂気の画家という表現も聞きますが、そうではないゴッホや、家族や交友関係の中の姿を知ることができ、ゴッホを以前よりも身近に感じることができました。

・

・同時に、絵画への真摯な探究心や学び続ける姿勢にも触れ、あらためて多くの作品を残したゴッホと、その歩みを支えた家族に感謝の思いを抱きました。ゴッホ展というきっかけから生まれた「ボウケン」は、これからもいろいろな展覧会をめぐって続いていくかもしれません。次の「ボウケン」も楽しみです。

執筆者:寺岡久美子(13期とびラー)

情報通信系の企業で働いています。企業内ボランティア活動として、カウンセリングやメンター、社内認定講師も担当しています。とびラーになってから、アートが自分自身にぐっと身近に感じられるようになり、忙しい人たちにもアートに触れられる機会をつくりたいと思うようになりました。これからは「企業×アート」でできることを考えてみたいと思っています。好きな村上春樹さんの小説『羊をめぐる冒険』からラボ名を拝借しました。

2025.12.04

とびラー12期・柴田麻記です。私は社会人として働く時間を経て、今は高校生と小学生を育てる親として日々過ごしています。自身の役割や視点が変わる中で美術館との距離感も変化しました。また、とびラーとしての時間を送ることで物事の捉え方が広がりました。

そんな私が参加したとびラボ『とびラーとあそんだり、みたり』は、昆虫が成長するように、形態を変えながら続いてきたラボです。

このとびラボの前身となったのは、『とびラーと◯◯(仮)』というとびラボでした。

当初は、「とびラーが“ただいる”だけで、来館者の心が少し軽くなるといいな」という思いを持ち寄ったとびラーが集まったことが始まりです。

そのとびラボのミーティングでは、

・東京都美術館にとびラーが存在する意味とは何か

・美術館に気兼ねなく来てもらうとはどういうことか

・とびラーができることは何か?

といった問いを、話し合いを通して考えていきました。

とびラボ名を「〇〇(仮)」としたことで、来館する対象を限定することなく、様々な人を想定しながら考えることができました。

たとえば、

・学校に足が向かない子どもを、美術館に誘ってみようかなと思ったとき、誰かいてくれるといいな

・『障害のある方のための特別鑑賞会』の日ではないけど、とびラーと一緒に触図(しょくず・作品の構図やモチーフを凹凸のある線や点で立体的に表わした図版)を触りながら作品を見られたらいいな」

といった場面で、とびラーが“ただいる”ことはできないか、という想定が挙げられました。

とびラーが常駐することは難しくても、『とびラーWeek』のような期間を設けられたらいいのでは、というアイデアも生まれました。

さらに話し合いを進める中で、子どもにとって親でも教師でもない「とびラー」という第三者の存在が、親子で美術館に来る際のハードルを下げるのではないか、という視点が浮かび上がりました。

親子で美術館に行くと、親は子どもを気にかけるあまり落ち着かなかったり、子どもは興味のままに動いたことで注意されてしまい、結果としてどちらも楽しめない…。

そんな経験を持つとびラー自身の問題意識も、このとびラボの背景にありました。

そこで、『とびラーと◯◯(仮)』を一度解散し、「あそんだり、みたり」という言葉を〇〇の部分に据えて『とびラーとあそんだり、みたり』として新たにスタートしました。

『とびラーとあそんだり、みたり』は、とびラーが間に立つことで場の空気が少しゆるみ、親も子もそれぞれのペースで美術館を楽しむ時間を作りたい、という思いから始まりました。

親子で美術館に来ることに敷居の高さを感じている人に、作品鑑賞だけでない美術館の楽しさを知ってもらい、「もう一度美術館へ来てみようかな」という気持ちををそっと後押しする。

その方向性が少しずつかたちづくられていきました。

検討を進める中で、とびらプロジェクトと連動するプロジェクト「Museum Start あいうえの」のファミリープログラムや、学校プログラムと、私たちが検討しているアイデアの違いは何か、という問いも持ち上がりました。

子どもたちのミュージアムスタートを応援する、「Museum Start あいうえの」のプログラムで美術館デビューする子どもたちは確かに増えています。その参加者のうち、再訪している子どもや親子はどれくらいいるのだろうか。

このラボの取り組みで再訪につなげられるといいな…。

また、「親子で美術館に来ることの敷居の高さ」を和らげるプログラムとは、どんな内容がふさわしいのだろうか。

また反対に、「Museum Start あいうえの」ホームページを見て関心は持つけれど、プログラムへの参加までには至らない人たちに、どうすれば「美術館は気軽に楽しめる場所だ」というメッセージや情報を届けられるのか。

これらの問いは、現時点では明確な答えに至っておらず、ラボが問い続けている課題です。

このラボでは「あそぶ」という言葉についても時間をかけて考えました。

何をするか決める前に、そもそも「美術館であそぶ」とはどういう状態なのか。「あそぶ」「あそび」という言葉から、それぞれのとびラーが思い浮かべる感覚や経験を出し合いました。

一見すると掘り下げる必要がなさそうなことも、あらためて見つめ直し言葉にしていきました。そうすることで美術館で何をして、どう過ごしてほしいのかが見えてきました。

自分の気に入った野外彫刻を写真に撮る。

館内を探検する。

あるいは、ゆっくりお茶を飲んで過ごす。

美術館は、自分のペースで関われ、意味づけを急がず、ただそこにいられる場所。

このとびラボでいう「あそぶ」とは、そうした過ごし方の状態をひらくための言葉として、ラボに参加するとびラーの間で共有されていきました。

もう一方の「みる」については、せっかく美術館に来たのだから、展示室の作品とも出会ってほしい、という思いがとびラーに共通してありました。

とびラーと一緒のときだけでなく、プログラム参加後に親子だけで、再び美術館を訪れた際にも活かせる「展示室での過ごし方」を考えたい。

そこで、とびラー自身が子どもと美術館に行く際にしてきた工夫を出し合ったり、「あいうえの」の学校プログラムやファミリープログラムを振り返ったりしました。

話し合いの中で見えてきたのは、「展示の全部を全力で見なくても、作品は楽しめる」という考え方でした。そのような時間のあり方を、私たちなりの“みかた”と位置づけました。

親子でのお出かけ先として、敷居が高く感じられがちな美術館。

展示を見ることに限定しない過ごし方を提示し、親子それぞれが安心して「みる」時間をもてるようにしたい。

願わくば、それが次の親子での来館につながってほしい。そんな、少し欲張りなラボとなりました。

話し合いの結果、学校プログラムに参加した子どもが、次は親子で美術館に再訪して楽しむという流れを想定したプログラムを企画しました。

しかし、対象者へのアプローチ方法を検討する過程で行き詰まり、今年度中にプログラムの実施には至りませんでした。

一般の方に参加してもらうプログラムを立案し、実施するまでには十分な時間が必要であること。特に、対象とする参加者をどう見つけ、どう案内するかの難しさを、とびラボとして実感しました。

また、同じような関心を持って集まりながら「あそび」ひとつ取り上げても、とびラーそれぞれの考え方や想定の違いがありました。その違いに気づき合い、実現に向けて考えられたことは、このとびラボでの収穫となりました。

プログラム実施には至りませんでしたが、スタッフも加わりながら話し合いを重ねる中で、とびラボはさらに形を変えています。

『とびラーとあそんだり、みたり』は解散し、現在は、『とびラーが考える美術館を楽しむためのガイドづくり(仮)』というとびラボを新しく立ち上げました。

・展示室以外の美術館の過ごし方

・作品を見るためのヒント

をまとめたガイドブックをつくるラボです。

昆虫が脱皮を繰り返しながら姿を変えるように、私たちのアイデアも、いくつものとびラボを通して成長し続けています。

執筆:柴田麻記(12期とびラー)

以前は、テレビ番組を制作していました。現在は、愉快な高校生と小学生と過ごす主婦。私のいちばん身近なコミュニティは家族です。とびラーで得た視点を日々の暮らしの中でこっそり試す実験中。実験範囲をじわりと広げているところです。

2025.05.26

執筆者:寺岡久美子

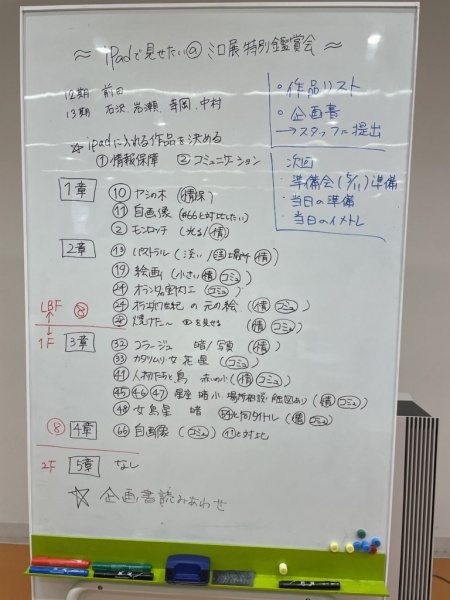

東京都美術館の「ミロ展」で、2025年5⽉26⽇に障害のある⽅のための特別鑑賞会が開催されました。その中でとびラボの活動である、iPad を活⽤した来館者とのコミュニケーションを実施しました。 iPad を使⽤することで、⾞いすの⽅などで壁や台の上の作品が⾒づらい⽅や、ロービジョンの方、細かいところが見えづらい方が、作品を⼿元で拡大して⾒られるなど、アート・コミュニケータ(とびラー)とコミュニケーションしながら作品鑑賞を行う取り組みです。

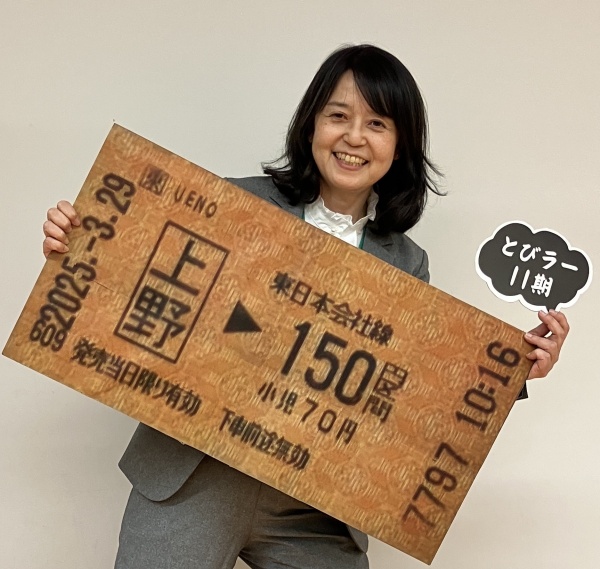

ラボのキックオフ集合写真

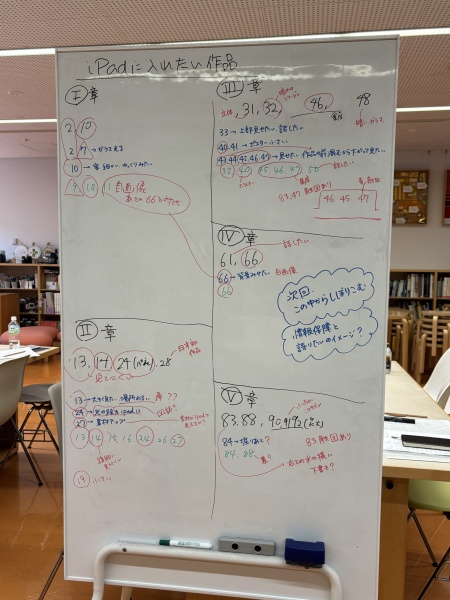

当⽇を迎えるまで、ラボメンバーで準備を重ねました。まずは、どの作品がiPadを活⽤するのに適しているのか、メンバーで展⽰室を回りながら話し合いました。今回のミロ作品は⼤きなものが多く、作品のサイズが⼩さいことが理由で⾒づらいことはあまりないように、はじめは感じていました。しかし、展⽰室を回りながら確認するうちに「この作品は、近寄って⾒るとすごく細かく草⽊が描かれているから、ぜひこれを拡⼤してよく⾒てもらいたいね。」という意見や、「ミロが作品を描く元となったポストカードや素描と、作品を⼿元で⾒⽐べられるとより⾒やすいね。」というような意⾒が出ました。さらに「このエリアは他と⽐べて展⽰スペースの照明を落としていて、⾞椅⼦からだと作品が光ってしまって⾒えづらいかも。」など、さまざまな方に合わせた視点も重視しながら、どのようなコミュニケーションが⽣まれるか想像して、iPadで扱う作品選びをしていきました。

iPadで使う作品の選出1

iPadで使う作品の選出2

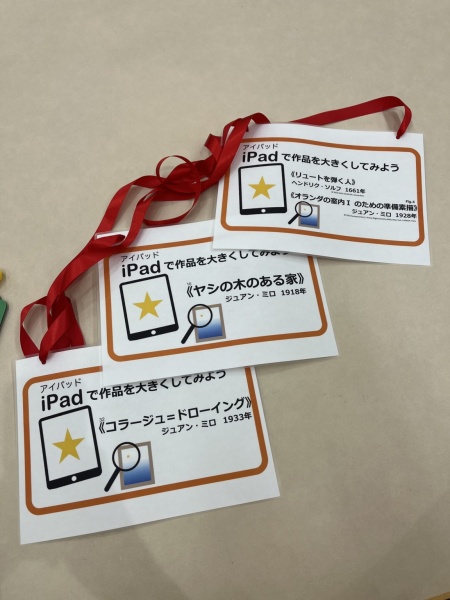

また、来館者からも何の取り組みをしているのかわかりやすいように、とびラーが肩から掛ける看板も作成しました。

肩掛け看板

鑑賞者との対話記録シート

そして以下の四作品を選定しました。

①《ヤシの⽊のある家》1918年

②ヘンドリク・ソルフ《リュートを弾く⼈》1661年 ※《オランダの室内Ⅰ》の元になった作品

③《オランダの室内Ⅰのための準備素描 Fig.4》1928年

④《コラージュ=ドローイング》1933年

特別鑑賞会にはさまざまな方が参加します。作品の前でしばし止ま

作品ごとにどのようなコミュニケーションをしたのか、⼀部ご紹介したいと思います。

①《ヤシの⽊のある家》1918年

この作品は⾮常に細かく建物やヤシの⽊、畑などが描かれている作品です。「この絵が新聞で紹介されていたので、ゆっくり観てみたかったんです。」と⼿元のiPadでも拡⼤してご覧になった⽅が、拡⼤して⾒てみると畑に描かれている植物がひとつひとつ異なることに気づかれました。「まるで着物の紋様のようね。」と、感じたことを伝えてくれました。

建物にツタが絡まっている様⼦や、ひまわりが1本だけ咲いていること、かぼちゃがたくさん並んでいるのを⾒つけたり、拡⼤して初めて発⾒したことを教えてくれました。そこから「季節は夏なのかなぁ。」「⼀般の⺠家ではないと思う。」など、絵の中の物語を語り合うことができました。

②ヘンドリク・ソルフ《リュートを弾く⼈》1661年(※《オランダの室内Ⅰ》の元になった作品)

③《オランダの室内Ⅰのための準備素描 Fig.4》1928年

ミロはオランダ旅⾏の際に買ってきた《リュートを弾く⼈》のポストカードを元に、《オランダの室内Ⅰ》を描きました。この元となった絵を、ミロ作品の前でiPadを使って⾒⽐べました。「あぁ、猫もあそこに描かれている。でも右側の⼥の⼈はどこに⾏っちゃったんだろう?」「元のポストカードにはカエルやコウモリはいないのに、ミロにはこんな⾵に⾒えるんだね、楽しさが伝わるなあ。」「⾃分はポストカードよりミロの絵のほうが、元気が出る感じで好きだなあ。⾊が良いんだよね。」など、お話が弾みました。

《オランダの室内Ⅰ》の前で、参考作品と見比べている

④《コラージュ=ドローイング》1933年

ドローイングの上に、ポストカードや切り取りされたモチーフが貼り付けられている作品です。「拡⼤したらコラージュだと気づいた。最初、貼られているものは窓だと思っていた。」と、拡⼤することでどのような作品なのか気づいてもらうことができました。「コラージュは、どう作られているのか良くわからなかったので、拡⼤して⾒られて嬉しい。」と、iPadを活⽤してじっくり作品を鑑賞してもらいました。ドローイング部分は「お地蔵さんがシャワーを浴びているみたい。」「⼥性が⽝を抱えているように⾒える。」など、いろいろな⾒⽅を聞くことができました。

《コラージュ・ドローイング》の前で、参考作品と見比べている

展覧会を鑑賞しに来た来館者の⽅に、作品そのものを楽しんでもらうため実施したiPadによるコミュニケーション。われわれアート・コミュニケータにとっても、来館者と直接⾔葉を交わしながら⼀緒に作品を鑑賞できることが予想以上に楽しく、喜びに満ちた嬉しい時間でした。これからも、来館者に楽しんでもらえる活動をしていきたいと思います。

執筆者:13 期とびラー 寺岡久美⼦

普段よく使っているiPadが美術館と掛け合わさることで気づきや喜び、嬉しさに繋がるという体感を得られました。普段は情報通信系企業で働いています。小さい頃は図鑑の昆虫、植物、図画・工作の巻を眺めるのが好きでした。大人になってから美術館で過ごす時間が癒しの時間で、展示室以外にも美術館のカフェであれこれ考え事するのが好きです。自分も描きたいなぁ、と昨年から通信制の芸術大学に入学して洋画を学び中です。

2025.03.17

執筆:11期とびラー 曽我千文

◇上野は日本初の都市公園

東京都美術館に行こうとJR上野駅公園口改札を出ると、そこはもう上野恩賜公園(以下:上野公園)です。東京都美術館は上野公園の中にあるのですが、たいていの場合、噴水広場を横目でみながら、駅と美術館の間を歩くだけで、公園全体の様子をみる機会は少ないのではないでしょうか。

上野公園は面積54ヘクタール。東京ドームの約11個分の広さがあり、2023年に開園150年を迎えた日本で一番古い都市公園のひとつです。上野のお山から、斜面を下った不忍池まで、実に多くの見どころにあふれ、歴史と自然を楽しむことができます。

私たち東京都美術館のアート・コミュニケータ「とびラー」も、せっかくいつも訪れている上野公園のことを、もっとよく知ってみようと「上野公園探検隊」を結成し、2022年度から2024年まで7回の探検を行いました。

◇上野公園のはじまり

上野公園があるところは江戸時代、東叡山寛永寺の境内地でした。それが明治維新後に官有地となり、明治6年の太政官布達(国の政治機関が府県に対し、公園という制度を発足させるので、「群集遊観ノ場所」などのふさわしい土地を選定してうかがい出るようにといったお達し)によって、日本で初めての公園に指定されました。

当初は社殿と霊廟、東照宮と桜を中心にした場所でしたが、その後、博物館や動物園、美術館などが建てられ、多くの文化施設が集まった世界でも希代の場所に発展しました。

江戸時代、家康、秀忠、家光の三代にわたる将軍に信頼された天海僧正によって開かれた、東叡山寛永寺には、京都や滋賀の名所に見立てた建物や景観が多く作られました。延暦寺にならって寛永年代から名を取った寛永寺。琵琶湖と竹生島を見立てた不忍池と弁天島。清水寺を見立てた清水観音堂。方広寺に見立てた大仏。上野の代名詞である花見の名所も、天海僧正が吉野山の桜を取り寄せて植えたのが始まりだそうです。

そんな上野の歴史や自然について、東京都美術館のアートスタディルームでスライドを使って、基本情報を共有した後に探検に出発しました。

2023年度には、探検のまとめとして、参加したとびラー全員で、発見したこと興味を持った思ったものを1人2つずつあげて、かるたを作りました。最初に五十音を任意に割り振られた文字を使って、詠み札の文を考えるのに苦労しましたが、楽しいこと、おもしろいものが大好きなとびラーたちの力作になりました。その「上野公園探検かるた」の一部をご覧にいれながら、探検の様子をご紹介します。

◇間違えられた公園の父

東京都美術館を出てすぐ、動物園正門の前には、ここでしか見られないパンダのポストがあります。2011年、東日本大震災の被害に悲しむ日本に明るい話題を提供してくれたリーリーとシンシンの公開を記念して建てられました。さて、ここでクイズです。「パンダのしっぽは黒でしょうか白でしょうか?」早速パンダポストで確認しました。当たった人も知らなかった人も嬉しそうです。

噴水広場のスタバの隣にある桜の木。これは上野公園で発見された新しい品種のサクラで、白花のしだれ桜です。公募で「ウエノシラユキシダレ」という名前が付けられました。ソメイヨシノより少し早い時期に白い雪が降るように咲くので、ぜひ、花の時期に見に来てください。

「真っ白な花が楽しみ。」

「貴重な木なのに、ヒョロヒョロで、枯れちゃうのが心配。」

などの声があがりました。枝から後継樹も育てられているそうです。

上野白雪しだれの少し北よりには、ボードワン博士の胸像があります。西洋医学を伝えるため来日したオランダ人の医師ボードワンは、明治政府から上野に東大医学部の前身である西洋医学所を建てる計画に意見を求められた際に、上野の貴重な緑地は公園にして残すべきだと進言したため、「上野公園の父」と言われています。ちなみにこの銅像は、上野公園開園100年に当たる1973年に、写真の間違いから、先に来日していた弟さんの像を建ててしまい、2006年になってから本人の像に替えられたエピソードがあります。

「そんなことってあるの?」

と一同大うけでしたが、オランダ領事を務めていた弟さんの像は、現在は神戸のポートアイランド北公園で海を見つめていると聞いて、ほっとした笑顔が見られました。

◇リニューアルした公園口広場

JR上野駅公園口を出た広場は、令和2年にリニューアルされました。それまで、駅の正面には、往来の激しい車道があって、信号待ちの乗降客で混雑していたのですが、当時を知るとびラーからは、

「本当にここは快適になった、前は危なかった。」

と声があがります。現在は、広場の南北に造られたロータリーで車はそれぞれ行き止まりになっており、駅を降りた来園者が、安全で快適に公園に入れるようになりました。上野駅も一緒に、改札口が北寄りに改修されて、改札から上野動物園の正門が、まっすぐ正面に見えるようになりました。

駅を降りると、左手には東京都美術館と同じく前川國男設計の東京文化会館、その向かいにはル・コルビュジェ設計の世界文化遺産に指定された国立西洋美術館があります。とびラーたちはひととき、西洋美術館で見た展覧会の話題に花を咲かせていました。

◇西郷さんは西郷さんに似ていない?

東京文化会館の裏手から桜広場に進むと、上野寛永寺の祖である天海僧正の毛髪塔があります。なんと108歳の長寿だったそうで、お墓は家康と一緒に日光東照宮にあるそうです。

隣にあるのは、上野戦争で幕府の降伏と江戸城無血開城に納得せず、上野戦争で明治新政府軍に敗れた悲劇の侍たち「彰義隊」のお墓です。

「上野戦争や彰義隊のことは今まで知らなかった」

「そんな悲しい歴史が上野にあったんですね」

と江戸時代終焉時の志士に思いを馳せて手を合わせました。

その先、上野台の先端には有名な西郷隆盛像があります。意外にも、知っていたけど見るのは初めてという人が多くいました。西郷像は「西郷さんに似ていない」という説があるのですが、西郷さんは写真嫌いだったため、有名な肖像画も弟と従弟の姿を参考にして描かれたものなので、そう言われているようです。西郷像の除幕式で、奥さんが『あれまあ!うちの人はこんなお人ではなかったのに!』と言ったのがことの起こりらしいのですが、奥さんは着流しの姿で兎狩りをしている西郷像の身なりが気に入らなかった、もっときちんとした人だったと言いたかったというのが本当のところのようです。とびラーはみな、この像が兎狩りの様子だということに驚いていました。確かに、のんびりと犬の散歩をしているように見えます。

上野のランドマーク、西郷さん像とその周辺を詠んだ探検かるた。彰義隊の墓や、花見のにぎわいも有名です。

上野に大仏があるのをご存じでしょうか。天海僧正が、京都や滋賀の風景を見立てて、江戸に再現したもののひとつが大仏です。この大仏は安政年間の地震や、関東大震災などで何度も頭部が落ち、現在では顔面部しかないため、「これ以上落ちない」ということで受験生に人気があります。「合格祈願」の文字が書かれた桜の花の形の絵馬がたくさんかけてあるのを見て、

「お顔だけになってしまってかわいそう。」

「ご利益ありそうだから受験生に教えてあげなくては。」

と知られざる名所にわいていました。

◇上野の洞窟・穴稲荷

外国からの観光客で大変にぎわう、朱塗りの鳥居が並ぶ花園稲荷神社の細い参道は幻想的で、下っていくとどこか違う世界に入っていきそうです。下りた右手に社殿があり、左手の斜面に探検隊の心が騒ぐ秘密の場所、洞窟がありました。鉄格子の扉を開けて中に入るとそこが、寛永寺を建てる際に、天海僧正が住処を失ったきつねを哀れんで掘らせた穴稲荷です。

「まさに秘密の場所ですね。扉の中に入れるとは知らなかった」

「東京の真ん中で、異次元の世界に入る気持ち」

と、どきどきしながら一人ずつ、暗く、ひんやりとした通路をそろそろと進み、薄明りに照らされた祠に、静かに手を合わせてきました。

このあたりの上野台の斜面林は、はるか昔に不忍池が海だった名残で、海岸沿いに育つシイやタブの木が多く見られる環境で、大きな木々が神社を包んでいます。

◇絶景かな清水の舞台

山の上から不忍池を見下ろすように、京都清水寺を見立てて作られたのが清水観音堂です。清水の舞台のすぐ下には、広重の「名所江戸百景」にも描かれた、太い枝をぐるりと輪の形に仕立てた「月見の松」があります。明治の初めに、台風の被害で松は失われてしまったのですが、江戸の風景を復活させようと、2012年に150年ぶりに植えられたものです。輪をのぞくと、下に不忍池の辨天堂がちょうど見え、みんな江戸時代にタイムスリップして、代わるがわるに写真を撮っていました。

桜の名所で有名な上野公園ですが、園内に50種類以上のサクラが植えられており、ソメイヨシノを中心に、早咲きと遅咲きのサクラの花を長い期間楽しめるようになっています。探検を行った2月にも、早咲きのカンザクラの花に、メジロが蜜を吸いにきていて、かわいいしぐさに癒されました。

花の蜜を吸うメジロは人気者。不忍池を見下ろす清水観音堂の月の松。辯天堂の龍の天井画に歴史を感じます

◇弁天島は発見がいっぱい

清水観音堂から階段を下ると不忍池の畔に出ます。不忍池の中央には、琵琶湖の竹生島を模して造られたという島があり、弁財天を祀る弁天堂があります。不忍池の弁天様は、八本の腕のそれぞれの手に煩悩を破壊する武器を持ち、頭上には「宇賀神」という人頭蛇身の神様を乗せています。宇賀神像はお堂の手前にもあり、今年は巳年ということもあり、関心が集まっていました。

お堂の天井には、児玉希望画伯による迫力のある龍の天井画が描かれ、とびラーが集まって拝見していると、誰からともなく対話型鑑賞が始まりそうでした。

弁天堂の周囲には、「ふぐ供養碑」、「魚塚」、「スッポン感謝之塔」「包丁塚」など、様々な供養塔や記念碑がたくさんあります。「めがねの碑」には徳川家康の愛用した眼鏡がかたどられていますし、「暦塚」は日時計になっています。

「徳川家康って眼鏡かけていたの?」

「小学校に日時計があったわ。正確に時間を示しているんですね。」

と、ひとつひとつをじっくり見てまわりながら、誰がいつ、何を思って建てたのか、碑文を読みながら楽しんでいました。

◇上野の自然とパワースポット

弁天島を西に渡ると、左手にスワンボートが浮かぶボート池、右手が上野動物園の区域の鵜池です。水辺には冬を日本で過ごすカモやカモメ、カワウなどがたくさんいて、望遠鏡を使ってバードウォッチングを楽しみました。

「人手が多いのに不忍池にはたくさん野鳥がいるんですね。」

「パンダに似ているかわいいキンクロハジロちゃんの大ファンになりました」

園内には随所に大木があり、丹精を込めて管理された季節の花壇や、所々では「いいにおい!」と花の香りに立ち止まり、普段気づかなかった上野の自然を満喫することができ、

「桜だけじゃないんですね。知らない植物などをもっと知りたいと思った」

「新しい品種の木や、植物の手入れの様子、花といっても知らないことが多かったです。」

という声も聞かれました。

望遠鏡をのぞいて初めて見る野鳥の美しさを堪能

東京都美術館に戻る途中、最後に噴水広場で上野のパワースポットを探しました。駅改札と動物園正門を結ぶ線と、東京国立博物館と桜通りを結ぶ線の交点、上野のおへそです。みんなで下を見ながらうろうろ。

「あった!これだ!」

石の舗装に小さく「+」が刻まれているのを見つけました。

「今後は都美への行き帰りには必ずや秘密のパワースポットでエネルギーchargeすること間違いありません。」

「+印のパワースポットで定期的にエネルギーチャージしたいと思います。」

と、みんなで代わるがわる+印の上に立ち、なんだか足取りも軽く、都美へと帰る探検隊でした。

◇探検を終えたとびラーたちの感想

東京都美術館に戻り探検をふりかえると、みんなそれぞれに印象に残った場所が違い、上野公園の見どころの豊かさを感じました。身近に思っていた上野公園も、みんなで探検することで知らない世界を見つけることができたようです。

「いつも通り過ぎるだけだった場所も、がぜんクッキリと見えてきました」

「上野の奥深さを改めて認識」

「行ったことのないエリア、本当に知らないことばかりで、上野をより知ることができた」

「たくさん発見をしたので、ますます上野公園が身近になりました。」

「今度1人でゆっくり上野公園を回ってみようかなと思います。」

「みなさんといっしょにおしゃべりしながらの探検、楽しい時間でした」

「季節ごとの上野を味わいながら歩いてみることの楽しさを実感」

「銅像から伝統や文化を知り、自然を感じることができた」

「時代毎のニーズなどを踏まえて公園が変化していく様子を知ることができて面白かった」

「みんなと見ると楽しい、ちょっとしたつぶやきから発見が広がりました」

3年間、とびラーと上野公園の探検を続けてきました。観察力が鋭く、楽しむことに長けた仲間と歩いていると、少し詳しいつもりになっていた公園に、こんなにも新しい疑問や発見が湧いてくるのかと、わくわくの連続でした。上野公園が奥深いのは、江戸時代から続く様々な人や自然のドラマが集積されているからだと思います。多くの文化施設が集まり、今日もたくさんの人でにぎわうのも、自然の摂理なのかもしれません。とびラーの活動も、この上野公園の歴史の一ページになっていけたらと思いました。

みなさんもぜひ新しい発見を見つけに、上野公園の探検にいらしてください。

執筆:とびラー11期 曽我 千文

公園を造ったり管理したりする仕事をしています。公園の中にある大好きな東京都美術館でとびラーとして活動できた3年間は至福の時代でした。公園と美術館という、どちらも幸せの場所で、みんなに幸せになってもらうために歩き続けたいと思います。

公園を造ったり管理したりする仕事をしています。公園の中にある大好きな東京都美術館でとびラーとして活動できた3年間は至福の時代でした。公園と美術館という、どちらも幸せの場所で、みんなに幸せになってもらうために歩き続けたいと思います。

2025.02.02

執筆:11期とびラー 曽我千文

ある一冊の本を読み終わり、「この本はとびラー(東京都美術館アート・コミュニケータ)なら、きっと面白がってくれるんじゃないかな」と思ったのをきっかけに、推しの本をテーマにしてラボを立ち上げました。読書会ではなく、もっと気軽に持ち寄った本を手に取り、交換しあう場を、本屋さんのイメージで形にしました。それが「とびら堂書店」です。

とびら堂書店からは、「いらない本」ではなく「仲間にすすめたい本」を、自分の本棚から選んで持ってきてくださいと呼びかけました。リサイクルではなく、とびラー仲間に渡す本のバトンです。

コンセプトを考える過程でできあがった店の看板には「Gift×Gift ~誰かのもとへ、本の旅~」という言葉を入れました。美術館という非日常の場所での「出会い」や「関わり」の中で、お互いを尊重しあい、新たな価値を生み出していく感覚を、「Gift×Gift」という言葉で、そして、手元に置いておきたいお気に入りの本を、あえて誰かに手渡していくことを、「本の旅」と表現しています。

こうして、2025年2月2日(日)に、とびら堂書店を開店しました。とびらプロジェクトの掲示板で呼びかけたあとに、活動で集まった仲間に紙のちらしを配って呼びかけたりもしましたが、交換できるだけの本が集まるのだろうかと心配でした。開いてみると、とびラーとスタッフ26人から、36冊の本が集まりました。

テーブルに平置きされた本の表紙に、マスキングテープで貼った図書カードに書かれた「おすすめポイント」からは、とびラーの本への愛、興味関心どころが伝わってきて、今日は本を持ってこれなかった人も、受け取る本を選ぶ人も、熱心に読んでいました。

【とびら堂書店の当日の流れ】

(ステップ1)「本を集める」

ひとり2冊まで持ってきた本を、記入した図書カードを表紙に貼って出す。

本を出したらチケットを受け取り名前を書く。(2冊なら2枚)

(ステップ2)「本を選ぶ」

書店に置かれた本から、欲しい本を選んで自分のチケットを貼る。

(ステップ3)「本を受け取る」

選んだ本に貼られたチケットが1枚なら、そのまま本を受け取る。

ふたり以上がチケットを貼っている本は、希望者同士でじゃんけんして受取者を決める。じゃんけんで負けてしまった人は、次の本を選ぶ。2冊出した人は2冊受け取る。

【とびラー来店者の声】

・とびラーに譲る本を選ぶのは楽しかった。

・どんな本と、どんな想いに出会えるのか楽しみだった。

・最近電子書籍にしているので手持ちの本がない。手放せる本がなかった。

・今日は本を持ってこなかったけど、みんなのおすすめの本を見られて面白かった。

・読みたい本がたくさんあった。メモして買うつもり。

・定期的に開店して欲しい。

・書店じゃなくて図書館にしてとびラー同士の情報交換の場にできたらいいな。

・受け取った本は宝物にします。「おすすめポイント」のコメントが嬉しいです。

【ラボメンバー書店員の声】

・「おすすめポイント」を書くのが結構むずかしく、本屋さんのポップを見る目が変わりました。私はうまく書けなかったけど、みんなの図書カードはすてきでした。

・原田マハさんの小説のような定番もありながら、多様性に富み、かつ皆どこかとびラーっぽく、それぞれがどの本をだそうか悩んでいる姿が目に浮かぶようなラインナップでした。

・あくまで印象ですが、受け取る本は実用的な本よりも、心象に踏み込むような小説や哲学の本を希望する人が多いと感じました。

・報告用にお取り扱い本の書名リストを作っていたら、ひとつひとつの「おすすめポイント」に心打たれ、みんなにも共有したくなって、急ぎ写真から、ことばを拾いました。

・最初、ラボ掲示板に反応がなく「みんな本には関心がないのかな」と意気消沈しました。とびラーと本との親和性を信じて、図書カード付のちらしを配ったりもするなかで、じわじわと仲間が集まり、当日はとっても素敵な本たちが旅立っていきました。あきらめなくてよかった。

・書店を開きたいと妄想を話したら、速攻で看板を作ってくれた仲間に背中を押してもらいました。コンセプト、イメージカラー、ロゴマークを使うことで、訴求力が高まっていった様子から、デザインの力の大切さを感じました。大人のごっこ遊びのようですが、紺色のエプロンを身に着けることで、書店員としての気持ちも上がりました。

・絵本ラボとコラボレーションして「とびら堂書店絵本館」を開けないか考えています。誰かのもとへ、本の旅!またのご来店をお待ちしています。

【本日のお取り扱い書籍リスト】

執筆:11期とびラー 曽我千文

野鳥が好きなので、鳥に関する本は手放さずにコレクションにしています。とびラーになってからアート系の本も増えてきて部屋が大変なことに!憧れの書店員は、仲間の顔を思い浮かべて本を手に取る至福のひと時でした。

2025.01.14

執筆者:とびラー12期 坂井雄貴

活動期間:2024年2月〜2025年2月

1年間にわたるとびラボでは、10期から13期の延べ70名が参加してくれました。

LGBTQ(性的マイノリティ)は人口の約3〜10%程度と言われており、とても身近な存在です。一方で、社会に性やジェンダーに基づく差別や偏見が根強く残る様子を日々感じながら、こうした差別や偏見の根底には人の価値観があること、そして多様な人たちが社会で混ざり合い、認め合うためには価値観を揺さぶるような「心が動く」経験が必要だと考えました。

とびらプロジェクトでは、美術館は作品を介して人間や社会に関して共に考え、共有し共感する社会装置であると学びます。を通して、性・ジェンダーの視点からも人が多様性に触れ、見たこともない表現に出会い考えを深められる場を作りたいと思い、このとびラボを立ち上げました。

とびらプロジェクトの活動でも、性やジェンダーについて考える機会は多くありました。例えば対話型鑑賞(以下VTS* )のときに、「男性が」「女性が」と人物のジェンダーを指定することがよくあります。当たり前のように共有されているジェンダーの認識は、本当にその場の人たちの間で共有できているのでしょうか?

また、子どもを迎えての鑑賞プログラムでは、子どものジェンダーを尊重して「くん」「ちゃん」と決めつけるのではなく「さん」付けで呼ぶことになっています。私たちは鑑賞の場を作るときに、参加者のジェンダーを尊重するという視点を持てているのでしょうか?

性・ジェンダーは人の生き方の根幹にあるものだからこそ、美術館で行われるアートコミュニケーションの場にも様々な形で現れています。

(* VTS:Visual Thinking Strategiesの略。複数人の対話を通して作品をより深く鑑賞する方法。)

まず、参加するとびラボのメンバーにとって、安心・安全な場になるように、グラウンド・ルールを定めました。大切なのは「とびラボ」だから、失敗してもOK!みんなで考えていきながらルールを変えていくこともOK!としたこと。

4回重ねたキックオフおよびブレインストーミングの会では、それぞれが様々な当事者性や問題意識、バックグラウンドや関心のグラデーションがある中で、思いを表現し、仲間の語りをじっくり「きく」時間を持ちました。

・LGBTQという言葉がない時代を長く過ごしてきたため、自分の意識を変えていきたい。

・身近な人にLGBTQの当事者がいる。

・職場でのジェンダーバイアス、男女役割へのモヤモヤを感じる。

・最近話題に上がることが多いLGBTQについて学びたい。

・自分の中に無自覚の差別や偏見があるかもと思い、価値観をアップデートしたい。

・アート業界におけるジェンダーの不均衡への違和感を感じていた(歴史的に著名な作家に男性が多い、絵画のモチーフに裸婦が多いなど)。

関心を持って集まったとびラーが、それぞれ人の意見に呼応して言葉にしたり、自問自答したり。そんな場面がとびラボの中で起こっていました。

その後、実際に3つの活動を通して、性・ジェンダーとアートコミュニケーションについて深めていきました。

2024年3月〜5月に東京藝術大学大学美術館で開催されていた「大吉原展」をグループで鑑賞し、対話を行いました。

江戸時代の一大遊郭「吉原」の文化を扱うこの企画展では、広報について「女性が性的に搾取されていた歴史への配慮が不足しているのではないか」との議論があり、開催前にタイトルや広報について一部変更がなされるということがありました。

対話では、次のような意見がありました。

・吉原が持つ二面性(人権侵害・性売買という負の側面と、文化の拠点としてのポジティブな側面)について、アート作品の扱い方や展示はどうあるべきなのか。

・鑑賞者は当時を考える上で誰の立場として鑑賞するのか(遊女の視点、客や訪問者など)。

・吉原の作品に多くある浮世絵の美人画は画一的な描かれ方だと感じた。

・江戸時代に、人権=一人一人の人間にフォーカスを当てる考え方がなかったことを、作品を通して感じた。

性・ジェンダーというテーマを意識してグループで鑑賞することで、作品そのものはもちろん、美術館という場の展示や広報のあり方にも意識を向けることができた時間でした。

LGBTQの「Q」=「queer(クィア)」は、もともと「奇妙な」「変な」といった意味があり、もともとは同性愛者の蔑称として差別用語として使用されていましたが、LGBTQの当事者運動の中で、性的マイノリティのアイデンティティを広く指す言葉として使用されるようになりました。

今回は、クィア(社会における多数派の性規範に一致しないこと)をテーマで扱った作品、あるいは広く性・ジェンダーをテーマとして鑑賞できる作品を”クィア・アート”として捉え、VTSを通して考えを深める時間を持ちました。

その後、性・ジェンダーラボでのVTSだから意識したこと(できたこと・できなかったこと)ってなんだろう?という点を議論しました。

・言葉に気を遣った(人物について、男性なのか、女性なのか、それはどこからどう感じたのかを意識するようになった)。

・男性、女性と言ってはいけないわけではないはずなのに、どう言葉にしたらいいかわからない感覚があった。

・ファシリテーションでは、描かれている人物の年齢や性別を決めつけてしまわないように意識した。決めつけると鑑賞者の見方を狭めてしまうが、カテゴライズすることのわかりやすさとのバランスも大切だと思った。

・男性、女性と決めつけないために「男性のようにみえる人」「白い服を着ている人」といった表現をしていた。

・とびラボの場を安心できる場所にしたいという思いがあるから、慎重になるのかもしれない。

VTSを通して、自分の考えを表現する「言葉」(自分はなにを伝えたい?その言葉は相手にどう伝わる?)に意識を強く向ける、そんな経験を多くのとびラーがしていました。

また、この人は男性?女性?どちらでもない?どこからそう思うのか?そもそも男性か女性かをどうして知りたいのか?性別を知ることで、ジェンダーに紐づいて共有していると思っている価値観や経験ってなんだろう?そうしたことに思いを馳せることができた時間でした。

村上由鶴著「アートとフェミニズムは誰のもの?」を読み、深めるオンライン読書会を開催しました。

現代アートではフェミニズムをテーマにした作品が多くありますが、「フェミニズム」と聞くと怖い、とっつきにくい、男性を敵視している、といったイメージが語られてしまうことがあります。とびラーとして、まずアートとフェミニズムについての理解を深めたいと思い企画した読書会でした。

それぞれのアートとフェミニズムに関する美術館での鑑賞体験について共有し、モチーフとしての女性、男性の違いなどについて議論をする中で、様々な意見が出ました。

・フェミニズムについて伝える方法としてなぜアートが選ばれるのか?言葉で理解するのではなくアートをみることは、体験として五感に訴えるものが強くなると感じた。

・鑑賞という体験では、一緒に何かを感じている人の存在にも意味がある。作品そのものだけではなく、その場所や環境に身を置き、参加することで得られる感覚がある。

・依然男性の力が強いことが多い社会で、フェミニズムは女性が人間としてどう存在するのかを考えることだと感じた。

・社会に根付いている「みる男性、みられる女性」という構造的なものを改めて感じた。

・性に関する視点について、自覚せずに生きている部分があった。自分が考えていたこと、感じていたことを思い出してみようと思った。

解散回(とびラボの最終回)では、合計8回のとびラボを重ねる中で、「性・ジェンダーなど時に対立を生みやすくセンシティブなテーマを扱うとき、安全な場とはどんな場だろうか? 場づくりに必要なことはなんだろうか?」というテーマで話し合い、さまざまな意見を交わしました。

・安全な場とは、何かがわかる場ではなく、わからなくてもよいと言える・感じられる場であること。

・ことばの主観と客観の違いに敏感であることが大切。日常では混ざっていて、主観をあたかも客観=共通の認識のように扱ってしまうことが多い。本当に共通の認識かを疑い続けて、場に問いかけていきたい。

・新しい価値観や見方との出会いや対話の場をデザインするアートコミュニケーションは、社会的マイノリティの公共性につながる社会的資源を育む活動につながっていくと感じた。

とびラーは、とびらプロジェクトの任期中、そして任期を満了した後にもアートコミュニケーションを通して、人と人、人とアートのつながりを作るハブになっていきます。このとびラボを通して、年齢やバックグラウンド、性のあり方も様々なとびラーと対話を重ねました。

とびらプロジェクトというコミュニティが、社会では時にセンシティブに扱われながらも人の生き方の中核をなす「性・ジェンダー」というテーマについてフレンドリーであること。そしてアートを通して、センシティブなテーマでも安心して話し合える場づくりができること。そんな未来の社会資源に繋がっていくような、種まきになったと感じられたとびラボでした。

執筆者:とびラー12期 坂井雄貴

とびラボの軌跡を振り返りながら、改めてアートや対話の場が持つ力を感じました。様々なバックグラウンドを持つとびラーは、社会の写し鏡でもあります。アートコミュニケーションの楽しさや可能性を多くの方に知っていただき、共に生きる多様な人たちにとってより優しい社会の実現につながっていくことを願っています。

2024.12.20

一緒に畳にこしかけて

~上野アーティストプロジェクト2024「ノスタルジア―記憶のなかの景色」~

執筆:11期とびラー 曽我千文

おしゃべりしながらノスタルジア展

2024年11月16日から2025年1月8日まで東京都美術館で行われた、「上野アーティストプロジェクト2024 ノスタルジア―記憶のなかの景色」(以下「ノスタルジア展」)で、私たちとびラー(東京都美術館アート・コミュニケータ)は、「おしゃべり鑑賞会」を行いました。普段は静かに鑑賞している展覧会で、初めて出会った人や世代の違う人とお話をしながら鑑賞する楽しさ、ひとりでみるのでは得られない視点の広がりを体験していただこうと思ったからです。

あわせて、「ノルタルジア―記憶の中の景色」をテーマにしたこの展覧会の作品を通じて、ご自身の中にしまわれていた想い、過ぎ去った時代を懐かしむノスタルジアと向き合い、出会った人との対話により生まれる、新たな感情を味わうことで、豊かなひとときを過ごしていただけたらと考えました。

■あらかじめじっくりみる作品を選ぶ

ノスタルジア展で展示されている8人の作家による作品の中から、グループに分かれてじっくりみる作品を、あらかじめとびラーたちで考えて選びました。まず、4グループで各2点、計8点の作品を、8人の作家の作品からひとつずつ選んで鑑賞することとしました。

次に私たちは、8名の作家の作品を、鑑賞者にどこか懐かしい風景だなと思わせる作品を「ノスタルジー系」、実在するとは思えない不思議な世界を描いた「ファンタジー系」と名付けて2つに分けました。ひとつめの作品では、参加者のみなさんがお話ししやすいように、どちらかというと、個人の思い出と接点を見つけやすい「ノスタルジー系」を、2つ目の作品では「ファンタジー系」の不思議な世界から、自由に話題を膨らませていただけるようにと考えました。その上で、展示室内でグループの鑑賞ルートが交錯しないか、他の来館者のご迷惑にならない位置にあるか、鑑賞を言葉にして伝えやすい要素の多寡や、二作品の関係性など、準備のための打ち合わせやリハーサルをやりながら、様々な視点で検討して決めていきました。

ノスタルジア展が始まる2か月ほど前に、東京都美術館の担当学芸員の方が開いてくださった事前勉強会で、作家の紹介やどのような作品が出展されるのかの情報をうかがいました。その世界に惹かれたことが、おしゃべり鑑賞会をやりたいと思うきっかけになりましたが、ラボで準備を進めていても、会期前には具体的にどのような作品があるのか分かりません。そのため、待ちわびた会期初日には、どんな作品と出会えるのだろう、どの作品を「おしゃべり鑑賞会」で見たら話が弾むだろうと、わくわくしながら会場に入りました。「どの絵を選ぼうか?」と前のめりになっていたとびラーたちに、とびらプロジェクトスタッフからいただいた「まずは、作品との最初の出会いを大切にしてくださいね。展覧会を楽しんで!」とのアドバイスにはっとさせられました。対話型鑑賞のやりやすさ、グループが絵の前に立つための展示場所の広さや位置などを考慮して、作品を「選ぶ」気持ちで展覧会に臨もうとしていたことに気が付き、作品に対して申し訳ない気持ちになりました。まずはひとつひとつの作品に向き合い、作家の心に思いを馳せ、素直に鑑賞して展覧会を楽しむことの大切さを再認識しました。それは、おしゃべり鑑賞会に来て下さる参加者みなさんに、ご一緒に体験していただきたいことでもあったのです。

■会場をみんなでお散歩

「おしゃべり鑑賞会」を行ったのは、12月20日の金曜日。東京都美術館の2024年の最後の開館日でした。集まってくださった参加者は事前にお申込みいただいた14名のみなさん。ギャラリー入口であらかじめ入場券をお求めいただいた方から受け付けし、3人から4人の4つのグループに分かれていただきました。

ノスタルジア展は8人の作家による作品を、地下2階と地下3階のギャラリーで展示していました。はじめに、散歩をするように会場をひととおり歩いて見てまわりました。短い時間ですが、展覧会全体の雰囲気をつかんでいただくことと、「おしゃべり鑑賞会」が終わった後にも、ひとりでじっくり見るために気になる作品を見つけていただくことが目的です。

作家ごとにまとめられた展示では、それぞれの作風が鮮やかに主張されていて、歩きながら世界旅行をしているようです。参加者には、ご自身で感じる思いを大切にしていただくために、ファシリテータから説明や印象などは伝えずに、みんなで会場の雰囲気を味わうことを意識しました。

■グループで鑑賞する

グループ鑑賞は、ひとつの作品の前で足を止め、ファシリテータが「みなさんで、この作品をじっくり楽しみたいと思います。」と声をおかけして始めました。まず作品を、各自が自由に、近づいたり離れたりしながらじっくりと見ます。横長の大きな作品では、歩いて見る位置を変えるなどして、丁寧に味わっていただきました。そのあと全員が集まって、感じたことや、気づいたことを一人ずつ話して共有していくのですが、ここでは一緒に鑑賞している方の発言をよく聞いていただくことが大切です。一人の参加者がお話しするたびに、自分では気づかなかった発見を知り、「ほぉーっ」とため息がでたり、感じたことに同感して瞳を輝かせたり、自分の感想とはまた違う視点に「なるほど」と大きくうなずく姿が見られ、他の人の感想への共感によって、グループの中で、ひとつの作品に対する新たな視点や共通の見解が、どんどん広がっていきました。

■リラックス・スペースでおしゃべりタイム

2作品のグループ鑑賞を終えた時には、全員が旧知の仲のように打ち解けて、会話も弾む様子に、鑑賞を共に分かち合う場の力を感じました。

本展会場では、吹き抜けの天井を持つ広いフロアの真ん中に、八畳間ほどの畳敷きの休憩スペースが用意されていました。畳は触れるとほんのり温かく、腰かけてもよし、靴を脱いで上がってもよしのリラックス・スペースです。展覧会が始まる前のとびラー向け事前勉強会で、担当学芸員の方から「くつろぎながら鑑賞できるように、会場に大きな畳敷きのリラックス・スペースを作ります。」とうかがっていた私たちは、絶対この場所を楽しんでいただかなくてはと張り切り、鑑賞の体験をここで語りあおうと、「おしゃべりタイム」を用意していました。広さの関係から、2つのグループにリラックス・スペースを使っていただき、もう2つのグループにはそれぞれ見た絵のそばのベンチに座っていただきましたが、どのグループものんびりと、ノスタルジア展ならではの時間を過ごしていただけたようです。

あるグループでは、鑑賞後のおしゃべりタイムで、ファシリテータから2つの問いかけをしました。1つ目の「どんな時間でしたか?」の問いには、

「1人で見ると1つの考えしか持てないけど他の方の言葉を聞けて発見があった」

「2作品が対象的でメリハリがあって楽しかった」

「絵をみる醍醐味を味わった感じ」

「見た時に生まれるモヤモヤする気持ちを、一緒に見た人と共有できて安心できた」

という感想がありました。

2つ目の「ノスタルジアを感じましたか?」の問いに対しては、

「川の絵を見て、実家の近くに川が流れていて水の音に癒されていたと改めて感じた」

「描かれた場所を知っており、見慣れていた風景だとわかった」

「2作品目は原体験からアジアやルーツを表しているみたい」

という言葉があり、それぞれの思い出を想起したり、作家のノスタルジアに思いを寄せたりしたというお話をうかがうことができました。

もうひとつのグループは、それぞれ友人同士の世代の違う2組でしたが、4人の息がとっても合い、「世代の違う方から違った視点での鑑賞ができてとても楽しかった」という声をいただきました。鑑賞会が終わり解散してからも、しばらく4人で仲よく絵を見ている姿が印象的でした。高校生からは、「今まで、展覧会で感想を話す人の声をうるさいと思っていたけれど、これからは何と話しているのか聞いてみようと感じられるようになりました。」という心の変化もうかがうことができました。

■いただいた感想から

終了後のアンケートからは、14名の方全員から、参加して「とても満足」とのお答えをいただきました。たくさんの方が印象に残ったことに、「初めて会った人との鑑賞」をあげており、その理由として、

「自分が見ていなかったこと、気づかなかったこと等おしゃべりしながら見つけられて嬉しい」

「いろいろな見方や感覚・視点があることを実感して面白かった。絵画を通じたコミュニケーションで、初対面の相手でもその人の深い部分を知れたようで新鮮な感覚だった」

「1人でみるより何倍も楽しかった。皆さんの視点で想像力がふくらんでいくいのが、これまでにない経験でした。」

というような感想が寄せられています。

「美術館って、黙って作品を見なくちゃいけないところだと思っていました。」

この言葉が教えてくれるように、おしゃべりをしながら絵を鑑賞する初めての体験を、みなさん新たな美術館の楽しみ方として手ごたえを感じていただけたようです。

みんなで鑑賞することで、今までになく作品をじっくり観察し、発見や思いを言葉にして伝えることで、自分の感情や、新たな価値観に気づくことができたのではないでしょうか。そして、一緒に見る方の視点を理解することで、さらに鑑賞が深まっていきました。私たちとびラーも、何度同じ絵を見ても、一緒に見る人によって新たな気づきや感動が生まれる「おしゃべり鑑賞」の楽しさに憑りつかれています。また、ぜひとびラーと一緒に展覧会を楽しんでいただければ嬉しく思います。

執筆:11期とびラー 曽我千文

以前は美術館も映画も独りでみていました。とびラーになり、仲間や初めて会う方と、発見や心の動きを分かち合って作品をみると、その時々で輝きや形が変わる虹のような魅力があることを知りました。

2024.11.23

執筆:11期とびラー 曽我千文

2024年9月19日から12月1日まで、東京都美術館で「田中一村展 奄美の光 魂の絵画」が開催されました。

田中一村(たなか いっそん)は、昭和を代表する日本画家で、幼少期から絵の才能を発揮し神童と呼ばれていました。東京美術学校(現在の東京藝術大学)を中退した後も、生涯にわたって多くの名作を生み出しました。田中一村の画家人生のうち、前半生の千葉時代には、関東地方の郊外や農村で見られる身近な風景や自然を、後半生は鹿児島県の奄美大島に移住し、そこで見た奄美特有の自然を描きました。本展覧会で紹介された生涯を通じた作品の多くに、生き生きとした植物や昆虫、魚、そして鳥たちが描かれています。

野鳥が好きで、奄美大島にも野鳥の観察に訪れている私は、会場に幾度となく足を運びながら、バードウォッチングの気分で、作品の世界に野鳥の姿を探していました。出展作品数が300点以上ととても多い中でも、延53点とおよそ6分の1の作品に野鳥が描かれているのを見つけることができました。体がはちきれんばかりに声高らかに歌うアカヒゲ。ひっそりと森の奥で薄目を開けるトラフズク。岩の上で凛と佇む炎の鳥アカショウビン。かつて出会った野鳥たちの姿を想い、いつの間にか奄美の湿度の高い空気に包まれて、時がゆっくりと流れていく気がしました。

絵の中の鳥たちについて、名前や、どこに棲んで何を食べているか、どのように子育てをしているのかなど、その姿や暮らしぶりが分かると、一村の作品世界が現実味を帯び、生命の躍動が伝わることで鑑賞がぐっと深まるのではないか。そう考えて、東京都美術館のアート・コミュニケータ「とびラー」たちと、野鳥を通して一村世界を楽しもうと「一村展でバードウォッチング」というラボを、会期中に2回行いました。

こちらの展覧会に伺いました。

田中一村展 奄美の光 魂の絵画 (会期:2024年9月19日(木)~12月1日(日))

延53点の作品に見つけた24種の野鳥を「身近な鳥」「山の鳥」「旅先の鳥」「奄美の鳥」に分けて、図録を使ってみんなで一緒に作品を見ながら、それぞれの野鳥の特徴、文化とのかかわり、行動などのエピソード、ほかの鳥との見分けのポイントや鳴き声などを紹介していきました。自然と話題は、モチーフである鳥たちに対する一村の造詣の深さ、観察の鋭さを深掘りする場になっていったことは言うまでもありません。

本当なら実際に展覧会場で作品の森を歩き、双眼鏡で野鳥を探しながら話をしたらおもしろいだろうと考えたのですが、一村展の人気はすさまじく、連日混雑している会場内では、さすがにそれは叶わず、館内のアートスタディルームで、スライドを使ったインドア・バードウォッチングとなりました。そこで出たいくつかの話題をご紹介します。

※(P、№)は「田中一村展 奄美の光」図録掲載ページと作品番号です。

■風景の中に鳥の姿を探す

『秋晴』(P101、№132)という大きな作品は、農家の母屋と納屋、ケヤキの巨木の枝に真っ白なダイコンが干してある秋の夕暮れの風景です。黄金色の空には小さく、飛んでいる3羽の鳥が描かれています。これを私はヒヨドリではないかと考えました。そう思った理由は、まずヒヨドリは人里の環境でよく見られる鳥であること。描かれた翼の幅や、長めの尾のスタイルがヒヨドリに近いこと。何より3羽のうちの一番下を飛ぶ鳥が、翼を畳んだ細長い「かつおぶし」のような形で描かれていることです。ヒヨドリやセキレイ、キツツキの仲間は「波状飛行」といって、羽ばたきと翼を閉じることを繰り返して、波形を描いて飛びます。この3羽目の鳥は、まさにヒヨドリの飛んでいる姿を表していると思いました。この謎解きを、とびラーたちも大変おもしろがって聞いてくれました。

■ぬえの鳴く夜を聞く

本展の中でも代表的な作品『白い花』(P98、№131)で、満開のヤマボウシの下に止まるトラツグミ。黄色と黒のトラのような斑模様からその名があります。一見派手に見える姿ですが、ひとたび地面に降りると、落ち葉に姿が溶け込んで、どこにいるのかわからなくなります。夜に鳴く、鳥とは思えないその声から、その昔『平家物語』にも、顔は猿、体は狸、脚は虎、尾は蛇の「鵺(ぬえ)」という妖怪として登場します。トラツグミの声の録音を聞き、「ヒョーッ」という、消え入るような声にみんなで耳をすませながら、闇に包まれた森で鳴く姿を思い浮かべました。

■種と亜種

島のように地理的に隔てられた環境で、独自の進化を遂げた野鳥の中には、同じ種の中でも、少しずつ異なる特徴を持つ「亜種」というグループに分けられたものや、かつては同じと考えられていた種が異なる種、別種であることが明らかになったものがいます。

奄美で見られるオオアカゲラ(P221、№296)は、オーストンオオアカゲラというオオアカゲラの亜種で、本州などに棲むオオアカゲラに比べて全体に黒っぽく、翼の白い班も目立ちません。

また、一村が描いた、声高らかにさえずる奄美のアカヒゲには、同じ南の島である沖縄本島に、ホントウアカヒゲという、そっくりの別種がいます。奄美のアカヒゲには、脇腹に漆黒の班があるので、違いが分かります。(P194、№246ほか)

そのような島の鳥独自の特徴、色の違いも、一村はひとつひとつ正確に描いています。

ちなみに、本展で見られるトラツグミの作品(P132、№167ほか)は、一村が1958年に奄美に渡る前に描かれているので、本州のトラツグミだと思われますが、もしも一村が奄美でトラツグミを描いていたとすれば、それはミナミトラツグミという、トラツグミとそっくりの別種の鳥だったはずです。

■情熱の赤い鳥

田中一村の絵といえば、鮮やかな朱色の鳥、アカショウビンを思い浮かべる方も多いでしょう(P198、№249ほか)。録音で「キョロロロー」という物悲しい声を聴いてみると、真っ赤な羽色、がっちりとした嘴の情熱的な姿態から感じていた印象がちょっと変わります。その声が、「雨ふれふれふれー」と歌っているように聞こえることから、「ある日、火事で焼けて赤くなったアカショウビンは、体を冷やすために悲しげな声で鳴いては雨降れと天に乞うている」という言い伝えがあること、鮮やかな体も、陽の当たらない森の中では、深い緑色の木々に姿が溶け込んでしまうことにも、みな納得してくれたようです。

いかにも南国の雰囲気漂うアカショウビンですが、実は夏に日本に渡ってくる鳥として、北海道から沖縄まで広く生息しています。奄美や沖縄にいるのは、これもまたリュウキュウアカショウビンという亜種で、本州などにいるアカショウビンよりも、背中に紫色の光沢が目立ちます。

■驚くべき観察眼

一村による野鳥の描写を追いながら感嘆するのは、その観察の鋭さです。スケッチブックの素描には、ひとつの鳥の多様な姿勢をさまざまな角度で、羽根の一枚、一枚まで描き分けています。(P88、№112ほか)たくさんの鳥を飼っていたとも聞きます。

今回、お借りしたカケスの翼の羽根を、一村の「かけすの羽」のスケッチ(P89、№116)と、みんなで見比べてみると、羽根の一枚一枚まで正確に描写していることが分かりました。

一村は野鳥の体の細かいパーツまでも克明に描写しています。本展ではアカゲラ(P130、№164)と、オオアカゲラ(P221、№296)の2つのキツツキ類が登場していますが、キツツキの行動には木の幹に垂直に止まるという特徴があります。野鳥の趾(あしゆび)は、前に3本、後ろに1本あるものが多いのですが、キツツキは前2本、後2本の指で、しっかり体を支えて幹に止まります。加えて2本の脚だけでなく、羽軸の硬い尾羽を幹に付けて体を支えています。クライミングの基礎、3点支持の技法ですね。趾の数、幹に当てた尾羽のどちらの特徴も一村は正確に捉えて描いています。

また、アカショウビンやカワセミは、2本の前趾(まえあしゆび)がくっついています。脚をスコップのように使って、土に巣穴を掘るのに都合がいい形になったと言われていますが、アカショウビンを描いたスケッチブックのすみに、鉛筆で小さく描かれた趾も、しっかりその形態を写し取っているのを見つけた時には、本当に驚きました。(P205、№259)図録の写真ではそこまではっきりとは見えないのが残念です。

■羽根を顕微鏡で見てみる

鳥の光沢のある羽根の色は、色素によるとは違い、光の波長によって、見える色が変化する「構造色」と呼ばれるものです。お借りしたアカショウビンやカワセミの翼を実体顕微鏡で拡大して見て、その輝く美しさの秘密を楽しみました。リュウキュウアカショウビンの体は、色素による朱色をしていますが、光の当たり具合で、構造色による赤紫色の光沢が現れます。

また、実物の野鳥の翼を手にしてみると、想像していたものよりかなり小さいことにも、多くのとびラーが驚いていました。

下の写真でお分かりになるでしょうか、アカショウビンの腰には鮮やかな水色の羽根があります。本展で展示には、アカショウビンの腰が見える作品はありませんでしたが、一村作品の中にも、例えば『白花と赤翡翠』(岡田美術館所蔵)のように、しっかりアカショウビンの腰の水色が描かれているものもありますので、機会があればぜひ観察してみてください。

一村の心身には、自然の中で生きる野鳥の輝きが鮮やかに刻まれ、常に創作意欲を掻き立てられていたのではないでしょうか。私たちも野鳥の姿やその生態を知り、感動の追体験をすることで、正確で細やかな描写による一村の作品世界に深く入っていくことができました。最初はラボで、鳥好きのオタク話なんて関心を持ってもらえるだろうかとも思いましたが、とびラーたちの知的好奇心の豊かさで、話題を引き出してもらい、自然の美しさを想う感性溢れる場になったと思います。参加したとびラーからは、

「まさに格闘するようなスケッチ」

「神童と言われた一村は、天才というよりは努力の人」

「鳥によって声が違うのもおもしろい」

「もう一度一村の鳥を鑑賞しに行かなくては」

などの声が聞かれました。次にみんなが、一村の絵の前に立った時には、きっと葉の影から鳥たちの声が聞こえてくることでしょう。

その後も、

「ラボ以降、見た鳥の名前を図鑑で調べるようになりました」

「関心を持つと街中にもこんなに鳥がいたのかと驚いています」

などの嬉しい報告もいただいています。一村の深い観察、魂の絵画は私たちに、美術への感動を与えてくれるだけでなく、自然に関心を寄せる気持ちや行動を誘う力があると確信しました。これからもアート・コミュニケータとして、野鳥というひとつの扉から、人とアートと自然をつなげることができればと思います。

最後になりましたが、ラボを行うにあたり貴重な資料である野鳥の羽根をお貸しいただいた(公財)日本野鳥の会参事の安西英明様、生き生きとした野鳥の写真をご提供くださった奄美観光大使の樋口公平様、奄美大島の鳥飼久裕様に心からお礼申し上げます。みなさま野鳥の暮らす大切な自然の保護に日々ご尽力されている方々です。どうもありがとうございました。

(参考)樋口公平さんのYouTubeで奄美の野鳥の声を聴くことができます

アカヒゲ

https://youtu.be/2_XRdDkRyCU

亜種リュウキュウアカショウビン

https://youtu.be/3tslWjD08x8

奄美の森 野鳥たちのオーケストラ

https://youtu.be/BtrWw5eNB70?feature=shared

(表)とびラーが見つけた「田中一村展」のなかの野鳥たち一覧

執筆:11期とびラー 曽我千文

野山でふらふら鳥を見ていた子どもを、鳥好きのよその大人がかわいがってくれたおかげで、鳥が好きなまま50年が経ちました。誰かと一緒に楽しむことで、アートも自然も守り伝えることができるかもしれない。とびラーとして学んだことのひとつです。

2024.10.13

執筆者:藤原裕子

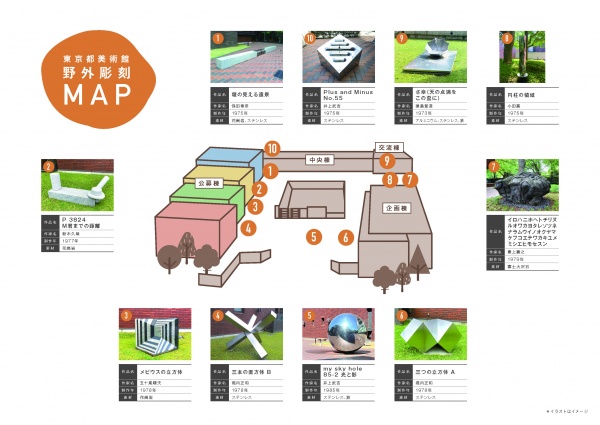

東京都美術館には「野外彫刻」が10作品展示されています。 東京都美術館の貴重な常設展示ですが、 東京都美術館には何度も来ているのに、こんなに野外彫刻があると気がつかなかった」という声を時々伺います。野外彫刻は、日差しの変化により映り込む色が変わり、 季節の など移り変わる自然を背景に、日々異なる表情を感じることができる魅力的なアートです。また、東京都美術館の野外彫刻は、抽象的な形状だからこそ、鑑賞する人ごとに解釈の幅が広がります。私たちは、このような魅力的な野外彫刻について、自然光の下で風を感じながら鑑賞の発見や楽しみを分かち合いたいという思いで、このとびラボをスタートしました。

鑑賞会当日まで実に6ヶ月、14回 とびラボを開き、とびラーで議論を重ねて準備してきました。

ミーティングでは、野外彫刻を鑑賞する楽しみをさまざまな来館者と共有していくために必要な工夫について考えました。そして特に以下の4つのポイントを、プログラムに落とし込んでいきました。

(1) 散歩を取り入れた鑑賞

野外彫刻は土や木陰、風、天気など周りの環境も含めて作品であると考えました。目の前の作品に向き合うだけではなくて、美術館の屋外空間の全体で楽しんでほしいと考えました。そのため、スタート後すぐに対象の野外彫刻に向かうのではなく、まずは散歩しながら日差しや他の野外彫刻を眺め周りの環境を楽しんで、その後に今回取り上げる野外彫刻の前に立ってじっくり鑑賞するプログラム構成にしました。

(2)野外彫刻を対話型鑑賞で楽しむ

おしゃべり鑑賞なのか作品解説なのか。野外彫刻の魅力をより楽しむにはどのような方法がよいか。最も効果的な鑑賞の在り方についても何度も議論しました。東京都美術館の野外彫刻は、抽象的な形状だからこそ、それぞれの解釈の幅が広がります。そこで今回は、彫刻の詳細をガイドがお伝えする形式ではなく、参加者同士で鑑賞を楽しむ対話型鑑賞(VTS)を取り入れることにしました。

(*VTS:Visual Thinking Strategiesの略。複数人の対話を通して作品により深く鑑賞する方法。)

(3)アイスブレイクー「小さな立体を作るゲーム」

プログラム当日、スタート時は、参加者の方々はまだ緊張しています。そこで、実際の作品を鑑賞する前に頭と心のウォーミングアップをするため、シンプルな形でさまざまな素材を組み合わせて小さな立体を作るゲームから始めます。完成したら参加者みんなでそれぞれの作品を、360°さまざまな角度から見合います。 ”いろいろな方向から見る”立体作品の楽しみ方を練習するとともに、緊張がほぐれて安心して発言できる場の雰囲気が生まれます。

(4)対象者

世代を超えてより幅広い鑑賞となるように“子どもと大人の視点の違いを味わってほしい”という考えから、幅広い年齢層を対象にした場づくりと時間配分を想定しました。そのため小学校低学年の子どもでも参加しやすいプログラムの所要時間を検討し、内容を精査しました。

2日間に分け、小学生以上を対象にそれぞれ約15名の定員で参加者を募集してプログラムを行いました。

(1)実施概要

2024年10月5日(土)、13日(日) 14:00〜15:30

(2)鑑賞会の流れ

⚫︎小さな立体を作るゲーム

まず室内で小さな立体を作るゲームを行います。アートスタディールームでグループに分かれ、それぞれのテーブルに置かれた立体物を3つ選びます。そして木材や石などさまざまな素材でできた立方体、球、円柱などを組み合わせてその人なりの“立体作品”を作ります。参加者の緊張をほぐすために、スタート時には気軽な「ゲーム」として紹介し、それぞれの立体が完成してからそれを「作品」と呼ぶことで、参加者に自然と鑑賞の意識が芽生えるように、細かな言葉使いにも注意しました。最初は緊張していた参加者の方々も、どの素材のどんな立体物を使おうか考えているうちに笑顔が出てきました。楽しみながら素材を選び、絶妙にバランスをとって積み上げようとしたり、横に並べたり、組み上がったものも逆さにしたり裏から見たり。色々な工夫を楽しんでいる様子が見られました。

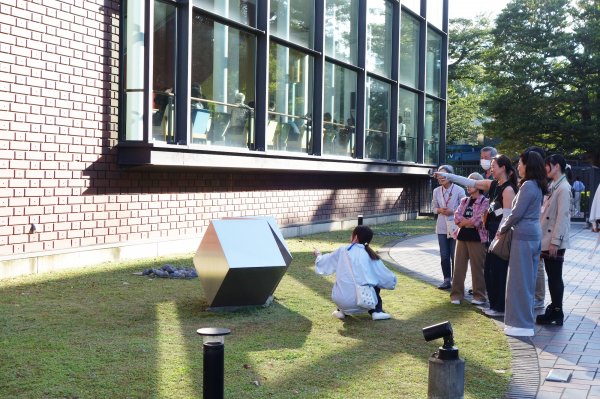

完成したら、他の参加者のものを鑑賞します。同じ素材を使ったのに個々に異なる“立体作品”ができており、他の人から見た印象と制作者の作った意図が異なることに驚いたり、面白く思ったり。印象が変わったり、影も作品の一部だと気づいたり。「なるほど」「へえ~」「そう見えるんだ」などのつぶやきも出てきました。自ら選んだ素材の理由を説明しながら、自分の意図にあらためて気付いたりして、好奇心いっぱいの笑顔があふれる場となりました。「小さな立体を作るゲーム」を通して、たった3つの立体物を組み合わせるだけで多様な連想がうまれることを楽しみ、また360°さまざまな角度から観ることで新しい発見が生まれることにも気がついたところで、いよいよ野外彫刻の鑑賞へと向かいます。

同じ立体を反対方向からみてみると・・・。

⚫︎野外彫刻の鑑賞

その後、みんなで外に出て、散歩しながら野外彫刻の鑑賞を行います。今回実施した2日間は、あいにくの雨に見舞われた日と晴天の日で、それぞれまったく違う鑑賞体験となりました。散歩のように自然や建物を眺め歩くこと自体を楽しみながら、野外彫刻を観察し、対話を交えた鑑賞に入っていきます。とびラーが厳選した2作品を囲んでじっくり鑑賞しました。雨の日は、野外彫刻の表面に光る水滴や雨音、湿った匂いを楽しむことができました。雨の中で連想した野外彫刻の気持ちなど、様々な発想を共有できました。また、晴れの日には、反射する光のまぶしさや映り込む色の違いなどから、参加者同士の会話が止まらなくなるほど。反射した光が、四方に伸びていくようでありながら途中で角度を変えている様子を見て「人生のようだ」とつぶやく方もいらっしゃいました。彫刻に反射する光を人生の道筋に見立てていらっしゃるようでした。

素材が金属の彫刻は、晴れた日には青空や草花の緑、タイルの茶色が映り込みますが、曇りや雨の日はグレー一色で、見え方が全く異なります。雨の日には、《イロハ》の表面には水が溜まったり、《堰》は雨水の流れる音を見聞きすることもあります。 参加者同士の多様な発想を互いに楽しみながら、笑顔で活発な会話がつづく鑑賞をすることができました。

《イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネ・・・・・・ン》(最上壽之、1979年)を鑑賞する参加者ととびラーたち。

《三つの立方体 A》(堀内正和、1978年)を鑑賞する参加者ととびラーたち。

《三本の直方体 B》(堀内正和、1978年)

(3)参加者同士の鑑賞体験のふりかえり

鑑賞を終えて、アートスタディルームに戻り、チームごとに鑑賞内容を共有しました。参加者の方々は笑顔いっぱいで、充実した鑑賞時間だったことが伝わってきました。これまではあまり気づかなかった野外彫刻の鑑賞が実はとても楽しいものだったと、新たな発見を嬉しそうに共有してくださる声が多く聞かれました。ご夫婦で参加された方は、お互いの発想が新鮮だったようで、鑑賞後もひとしきり会話がはずんでいらっしゃいました。

雨の日の鑑賞について参加者の方々がどう感じられたのか、とびラーたちは少し心配をしていましたが、「雨の日ならではの鑑賞ができて、楽しかった」「逆に貴重な体験だった」と、ポジティブに楽しんでいただけた様子で、参加者の方々に笑顔をいただけてほっとしました。天候に左右されてしまう屋外での活動ですが、天候の心配を抱えながらも今回の野外彫刻ラボを敢行して良かったと嬉しい気持ちになりました。

(4) 鑑賞後の参加者の感想 (アンケートから抜粋)

・東京都美術館には何度も来ているのに、こんなに彫刻があると気づかなかった。

・他の人と一緒に鑑賞して、そういう見方もあるのかと知り、面白かった。どんな見方をしてもいいのだと思った。

・自分から出ることのない視点や意見を聞くことができ、新鮮に感じた。

・他の参加者の方、とびラーの方との交流から、凝り固まっていた考えや視点が一気に解放されたような気がした。

・鑑賞とは個人的なものだと思っていたので、他の人の意見を伺うのは新鮮だった。

・“じっくり見る”、“他の人の見方を「きく」”は、対人間にも応用できること。あらゆる立場、年齢の方に参加してもらったら、社会がいい方向へ向かうのではないかと思った。

・「小さな立体を作るゲームは、わずか1分ほどで誰でも選べる素材でも、何かしらの作品としてのストーリー性や達成感が得られた。これは簡単なことではなく、素材選びや形が非常によく考えられていた。

【雨の日ならではの感想】

・雨の日に屋外で美術作品を鑑賞できることは滅多にないので、特別感があった。

・天気による(野外彫刻の)素材の変化を見ることができた。

・排水溝に流れる水の音が、水琴窟のようで良い音色だった。

計画段階で目標としていた、「さまざまな年代の人が参加することにより生まれる視点の違いを楽しむ」「作品だけでなく屋外の環境全体で味わう」、そして「野外彫刻の楽しみ方を体験し、野外彫刻への関心を高める」という狙いは、しっかり達成されたように感じます。

(1)とびラーの感想

長きに渡る準備を経てついに迎えた本番当日。美術館の清掃スタッフさんがプログラム実施場所でもある東門付近で、蜘蛛の巣を取り払ったり銀杏の実を掃き集めたり、念入りに清掃してくださっている様子を目にしたメンバーは、感謝と晴れやかな気持ちでスタートを切ることができたといいます。屋外で活動し周りに向ける視野を持つと、この美術鑑賞の場は、作品だけの力だけではなく実にたくさんの人の手で作られ運営されていることに気付かされます。そうやってみると、自然の中、土の上に置かれた作品1つを取っても、見せ方が計算されていて、そしていろいろな方向から時間をかけてじっくり観察する意義を感じられるし、それを多くの人と共有したいと考えた今回の試みは意義深いものなのだと背中を押された気持ちです。とびラーが企画運営するプログラムも、美術館やとびらプロジェクトの関係者、参加してくださる一般の方、そしてとびラーの仲間たち、多くの人との関わり合いの上に成り立っていることを感じ、この時間をより深く学びと味わいのある機会にしたいと感じました。

参加したとびラーからは、「野外彫刻は館内の美術作品とは扱い方も見せ方も見方もまるで違う。自然や天気もそうだが、もっと周りの虫や花や太陽も、空間にあるあらゆるものが作品の一部、鑑賞の対象、心を豊かにする要素なのだと感じることができた。」「自分がモノを見ている位置を変えただけで、見えるものが変わること。自分の世界が広がっていくことに気づいた時のわくわく感。心を広げ視野の解像度が上がっていく満足感を知った。」という感想が聞かれました。

(2) 企画、ファシリテーターとしてのふりかえり・改善点

私たちは、野外彫刻を鑑賞するラボが今後も、形を変え発展しながら続いていくといいなと考えています。そのためにも改善点をはっきりさせ、次の「野外彫刻ラボ」をより充実させるべく、参加メンバーでふりかえりのミーティングを開きました。

他の鑑賞者の妨げにならないように、散歩型鑑賞のコース取りや鑑賞時の声かけ、また対話中の声量など引き続き配慮が必要だと感じました。また、秋に入っているとはいえ長時間の屋外活動では、熱中症や害虫対策については、今後も注意が必要です。雨天の活動では傘が登場するため、美術館内には持ち込めない傘を傘立てから出したり入れたりをスムーズに誘導する算段も必要です。

執筆者:13期とびラー 藤原裕子

執筆者:13期とびラー 藤原裕子

それまでは全く意識していなかった野外彫刻だったのに、鑑賞体験の日に「目からウロコ」体験をしました。それからは興味関心がむくむくと湧き上がってきて、その味わい深い魅力的な世界を楽しんでいます。関心をもって調べるほど新しい発見が湧き上がってきて、世界がどんどん楽しく豊かになっていきました(進行中)。そんな素敵な体験をひとりでも多くの方と共有できたら嬉しいな。

2024.06.22

■はじめに

とびラー11期の小野関です。

とびラーとして色々な人と関わり、様々な活動に参加する中で、コミュニケーションが発生する場面や仕組みに興味が向きました。

まさか体操を作ることになるとは思ってもみませんでしたが、丸1年に及んだこのとびラボの歩みをご紹介します。

・

数あるとびラボの中では、異色なラボだったかもしれません。

アートスタディルームで汗をかくまで運動している姿は、他のとびラーたちの目にはどう映っていたでしょうか。

まずはこのラボで制作した「とびラ体操」をご覧ください。

■体操はコミュニケーションツール

2023年の6月にとびラーの交流会が行なわれました。

2年目、3年目となるとびラーが、4月から加わった新しいとびラーを迎えるためにいろいろな企画を準備し、交流を楽しむ場となりました。

その企画の中の1つに、ラジオ体操がありました。

交流会の当日は、12期とびラーにとって全6回の基礎講座の最終日であり、受講で疲れた頭と体を癒して、リラックスしてもらおうという気持ちから出たアイデアでした。

日本で育ったほとんどの人はラジオ体操を知っています。

様々な背景を持つ人の集まりであるとびラーが、同じ時間を過ごすことのできるグッドアイデアだと感心しました。

交流会で実施した際には、「気持ちいいね!」「こんなに長かったっけ?」など、会話が広がっていく様子を見ることができ、コミュニケーションツールとしての体操の持つ力に興味をもちました。

少し調べてみたところ、体操を体力向上や健康増進だけでなく、コミュニケーションツールとして活用している地域や学校もあると知りました。

また、ラジオ体操以外にも、「〇〇体操」というコンテンツはたくさん作られています。純粋に運動するためのものや好きなものを身体で表現しているもの、本格的なものからシュールなものまで様々ですが、そのどれにも共通して感じられたのは、「みんなで一緒にやろう!」という気持ちです。

体操がコミュニケーションのきっかけになるのであれば、とびラーとかけ合わせたらきっと面白くなるのではないか?

どんなものができるかはまったくわからないけれど、これを作っていくプロセスはきっと楽しいだろう、という予感はありました。

■「この指とまれ[i]」の想い

交流会から数週間後に、「この指とまれ」をする想いを文章にして、とびラー専用掲示板に投稿しました。その時に書いていたのが以下の文章です。

10期・11期・12期とびラー交流会の準備から本番まで、何度かラジオ体操を踊りました。毎回みんなが楽しそうだったのが印象的でした。やり方は少しずつ違っても、同じ動きをすることってコミュニケーションツールなんだと思いました。

だから、都美を題材にしたオリジナルの体操を作って、みんなで踊ればきっと楽しい。そして作る過程では、題材のことをよく見たり、表現方法を考えたりするのがきっと楽しい。

これは鑑賞→表現→コミュニケーションの連鎖を感じられるものになりそうな気がする。とびラーもスタッフさんも学芸員さんも守衛さんもみんなで踊りましょう!

「体操」の動詞は「踊る」で合ってるのかな?と悩んだことを思い出します。(たぶんですが、「体操」の動詞は「体操する」なんですよね…)

動機を一言にしてしまえば、「楽しそうだから」という一点のみだったのですが、それだけでは趣味の自主制作と変わりません。

そこで少しだけ自分たちに問いを向けて考える時間を持ちました。

・美術館で体操を作る意味があるのか?

・美術館で作られる体操とはどんなものか?

・とびラボでやる意味があるのか?

考えた結果、「この指とまれ」の掲示板の文中にある「鑑賞→表現→コミュニケーションの連鎖を感じられるものになりそうな気がする」というぼんやりとした考えが浮かびました。

全くもって抽象的なのですが、あとは集まったメンバーと一緒に考えながらやってみようと思っていました。

最後の一文は思い切って大風呂敷を広げましたが、半分は煽り文句のつもりで。でも半分は本気で、とびラーだけでなく美術館にいる色々な人とやってみたいと考えて書きました。

これは僕が感じているとびラボの面白いところで、他のコミュニティなら躊躇ってしまいそうな呼びかけでも、おもしろそう!やってみよう!と受け止めてもらえるのです。

結果よりも試行錯誤するプロセスや、その場で生まれた気持ちを大事にしたいという共通の想いがあり、明確なゴールが見えていなくても、同じ興味を持った人が能動的に集るのです。

そしてこのゆびとまにも、何人かのとびラーが集り、とびラボとしてスタートを切りました。

■想いの共有

ラボのキックオフミーティングでは、集まったメンバーに「このラボに参加しようと思った理由」「体操って何?」「どんな体操にしたいか?」「誰のための体操か?」などについてメンバーの考えや想いをきき合いました。

とびラボでは、折衷案を取るということではなく、みんなの興味や気持ちの重なる部分を確かめ合いながら目指す方向を探るようにミーティングが進みます。

一人ひとりの想いをじっくりときき、その人が何を大事にしているのかを理解しようとする力が働いているように感じられます。

素直な意見をその場に出せる雰囲気をみんなで作っている感覚です。

だから、ゴールのイメージがなくても、みんなでスタートすることができるのです。

■とびラーならではの題材とは何か?

次には、「体操で何を表現したいか」を話し合いました。

東京都美術館に親しんでもらうために、建築の特徴を表現するのはどうか?

より広くアートそのものに興味をもってもらうために、誰もが知っている有名な作品を表現するのはどうか?

上野という地域性を取り入れて、パンダや西郷像も入れてはどうか?

それぞれの想いから、色々なアイデアが出されました。

そして最初に取り組む対象として、普段からとびラーが親しんでいる、東京都美術館の野外彫刻作品[ii]を題材にしてみることにしました。

題材の模索中には、あるメンバーが現代美術家の高橋唐子(たかはしとうこ)さんが、静岡県立美術館の彫刻作品から着想を得て作られたという《ロダン体操》[iii]を発見し、共有してくれたことで、僕たちと同じようなこと(全然ちがう!と言われるかもしれませんが)を考えた先人がいたことに喜び、一方的につながりを感じました。

その後、ラボのミーティングを開く際には毎回《ロダン体操》で身体をほぐしてから始めるようになりました。

初めてアートスタディルームで音楽に合わせて《ロダン体操》をした時は周囲からの視線を感じ、どう思われているのだろう?と不安になりました。

しかしその後も毎回やっているうちに、見ていた人たちから「なんだかすごく楽しそうなことしてるね!」という声がたくさんきこえてくるようになりました。

■作品愛と体操らしさの両立

題材が決まってからは、まずは試しに表現してみようということで、彫刻の画像を見ながら体を動かしてみることにしました。

最初は僕だけが立って「こんな感じかな?」「これはどう見える?」と色々な動きを試していたのですが、次第に一人二人と立ち上がり「あの作品はこうだよね!」「こうのほうがいいんじゃない?」とアイデアを出し合うようになりました。

一度火がついてからの勢いはすごかったです。

掲示板に上げた文中で、「鑑賞→表現→コミュニケーションの連鎖」と書いているように、作品の観察にも時間を割くことを想定していたのですが、既にメンバーが見慣れている作品であったためか、次々と動きのアイデアが溢れてくる状態でした。

みんなそれぞれに作品への愛を持っていて、少しでもその作品らしさを表現したいという気持ちが表れていたように思います。

また、あまり気にしていなかった作品とは、改めて向き合う機会になれたのではないかと思います。

時に奇抜なアイデアに大笑いしながらも、気をつけたかったのは、止まったポーズで表すのではなく、動きの中で表すということ。

そして手先足先の小さな動きではなく、身体全体を使った大きな動きで表すということです。

メンバーの中には、地域の高齢者に体操の指導をしている方がおり、体操らしい身体の動かし方になるように相談しながら、作品らしさと体操らしさが融合する振り付けを考えていきました。

それぞれの彫刻を表す体操ができてからは、全体の構成を考えました。

前出の指導者の方も体操の専門家ではありませんので、あくまでも自分たちで考え、やってみて、身体のどこに負荷がかかっているか、同じような運動が続いていないかなどを確認しながら組み立てました。

いつも《ロダン体操》をしてから、振り付けや構成の試行錯誤を始めると、誰かが「休憩しよう」と言うまで動き続けていたので、気が付くとみんな汗を流してフラフラ。

自分も含め若者ではないことを感じざるを得ませんでした。

ラボの連絡をする掲示板の持ち物欄には、「スポーツドリンクとタオル」と書くようになっていました。

■自分たちのやり方でできた喜び

次は、考えた構成で音楽に合わせてみることにしました。

曲は、ラボのメンバーがフリーのBGMを見つけてきてくれましたので、それに合わせてみることにしました。

楽譜を書き起こすことができれば、もっと上手なやり方があったのかもしれません。

でもそれができなかった僕たちは、まず曲を聴いて、メロディーと尺に体操のタイミングが合うように、何度もやりながら回数や間隔を調整しました。

今思えば、なんとも不器用なやり方でしたね。

でもその時は、方法について議論しようという空気にはなりませんでした。

最初は全然合わなかったものが、ここのタイミングを速めて・・・ここを一拍空ければ・・・と微調整を繰り返すうちに少しずつ重なっていきました。

何度目だったかわかりませんが、曲の終わりと深呼吸で息を吐くタイミングが噛み合った時は、「おー!」という感動の声が上がりました。

きっとベストな方法ではないと気付いていながらも、その時自分たちにできるやり方で前進し、最後にはこれでもできたと喜び合うことができた。

まるで未開の登山ルートを切り拓いたような爽快感がありました。(登山はしたことないですが。)

■見える化で広がった安心感

さて、音楽に合わせることができたので、次の回では、自分たちが練習する時のお手本とするための動画を撮影することにしました。

しかし、改めてやってみるとまた曲と体操がズレてしまっています。

前回90分間をフルに使って微調整を繰り返し、やっと合わせられたものだったので、さすがに気持ちが萎えかけました。

再現性を高めるにはどうしたらよいだろう?と悩みましたが、このあたりからラボに参加してくれたメンバーの一人が、動き方や拍数をイラストに描き出してくれたのです。

それがこちらです。

みんなが頭と身体で覚えていたことを見えるかたちにしてもらえたことで、メンバー内に安心感が広がりました。

書き残す、可視化するというのは基本的なことですが、そんなことも忘れて突っ走ってきていたのだなと気付かされました。

このイラストを印刷した紙をカメラの横に貼り、動画の撮影を行ないました。

■隠せぬ疲労感も味になった?

イラストを見ながらの体操を撮影し、全体の流れが確認できる動画ができました。

この後は数日間の自主練習を経て、完成版としての動画の撮影に挑みます。

数日後の撮影当日。

朝からメンバーを入れ替えながら少しずつ撮影を行ない、なんとか夕方までに撮り切ることができました。

ただ、若者でない僕たちにはさすがにハードスケジュールだったようで…

完成した動画の中でも疲労の色が隠せず、足元がフラフラだったり無表情だったりしていますが、それはもうこの動画の味として笑ってください。

初夏にゆびとまをし、この頃は次の春がもう目の前でした。

10期とびラーの開扉の日が迫っていて、現役中に完成させることは難しいだろうということは分かっていました。

それでもラボに参加してくれて、「頑張って完成させてね」と言ってもらったことは、その後のモチベーションになりました。

■どこまでも自分たち流を楽しんだ

映像の次はナレーションと字幕です。

これも専門のコピーライターがいるわけではありませんので、自分たちで考えます。

この時はNHKのラジオ体操のナレーションを研究し、たたき台となるものを作ってきてくれたメンバーがいました。

本当にメンバーの能動性、主体性にはいつも感心させられます。

彫刻作品を表現する体操であるため、作品の形状の部分に言及するのか、体操としての効果の部分に言及するのか、色々な角度から言いまわしを検討しました。

実際に作ってみると、考えることがたくさんあるということに気付けたこともこのラボの収穫です。

時には遊び心も入れて、自分たちの納得のいくかたちに仕上げました。

音声の収録はアートスタディルームの脇にある小部屋に籠って行ないました。

録音機材はiPhoneのみ。

とても音響の専門家には見せられない環境ですが、少しでも外の音が入ってしまわないようにホワイトボードを衝立の代わりにしたりして工夫しました。

■ゴールのかたちも自分たち次第

映像と音声の素材が揃いましたので、最後の作業は編集です。

当然、動画編集の専門家はいません。

しかし、少しだけ経験のあるメンバーが手を上げてくれました。

こればかりはみんなでできる作業ではないので、自宅で作業してもらうことになります。

動画編集は時間のかかる作業です。

映像を切り貼りするだけでなく、画面の構成をデザインしたり、字幕の固有名詞の表記を確認したりすることも必要です。

にもかかわらず、家庭での時間を割いて作業してくれました。

また、動画の冒頭にタイトル画像も入れようという提案があり、これはデザインの心得のあるメンバーが自宅作業を引き受けてくれました。

もし編集ができなければ、音楽に合わせて体操するところをノーカットで撮影し、同時にナレーションも録音するという、考えるだけでも気が遠くなるようなことをやろうとしていたかもしれません。

あるいは、動画は諦めて紙芝居のようなものを作っていたかもしれません。

それでも悪くはないのですが、「みんなで一緒にやろう!」という気持ちを体現するかたちとしては、やはり動画がベストだったと思います。

■プロセスを重ねたことへの達成感

6月。昨年の交流会でのラジオ体操からほぼ1年が経ちました。

編集された動画をアートスタディルームで試写し、最後に字幕の文字校正をして、「とびラ体操」の動画は完成しました。

ゴールのかたちも含めて、集まったメンバーと一緒に考えて進めていくプロセスの中で起こること、それを楽しむことがこのラボの目的でした。

ここまで書いてきたように、動画というかたちになるまでは色々な試行錯誤がありました。

誰も専門家がいない中で、みんなで意見を出し合い、1つの制作物を完成させられたことは、まさに「この指とまれ式」と「そこに居る人が全て式」で進めてきたプロセスの集大成になったと思っています。

何よりもこのプロセスを重ねて来られたことに達成感があります。

そしてこのブログを読み、動画を見てくれた人にも、僕たちが経験してきたことの一端を感じてもらえたら嬉しいです。

■‘24の交流会での実演

動画の試写には、たまたまその日居合わせたプロジェクトマネージャの小牟田さんも同席してくれました。

そして動画を見終わった時に、「今年の交流会でやったら?」と仰いました。

思わぬ一言に「え?いいの?」という感じでした。

というのも、みんなで頑張って作ったものなので、どこかで実演して、他のとびラーにも一緒にやってもらいたいという気持ちはありつつも、そのためだけに他のとびラーに集まってもらうのは自己満足のようになってしまう気がしていました。

そしてなにより、コミュニケーションツールとして制作した以上は、その用途に合った場面で使いたいという想いがありました。

ちょうどよい機会はないだろうか?と考えていたところでしたが、その機会を見出せず、またいつかチャンスがあれば・・・ということで終わりにしようと考えていたところでの小牟田さんからの一言でした。

早速、その場にいたメンバーで、交流会で実演するための設計を考えました。

「とびラ体操」を見たことのない人にも一緒に体操をしてもらうためには、このラボに関わってくれたとびラーに見本になってもらう必要があります。

会場内のどこにメンバーを配置すれば効果的かを考えると、あと二人ほど見本となれる人が欲しい。

こういう時僕は、どうしようかなぁ…と悩み始めてしまうのですが、行動の早い他のメンバーは思い当たるとびラーに早々に声を掛け、協力をお願いしていました。

しかも協力をお願いした二人とも二つ返事でOKしてくれました。

交流会までは2週間ほど。

短期間で体操を覚えてみんなの前で実演してほしい、というなかなかハードルの高い要求だったと思うのですが、快諾してくれて本当に助かりましたし、このタイミングでラボに関わるとびラーが増えて、大団円への勢いが増した気がしました。

また、とびラーの中には、きこえない人、きこえにくい人、見えない人もいます。

そういう人たちにも一緒に体操してもらうためには、どうしたらよいか?も考え、できる限りのアイデアで進行台本をまとめました。

交流会当日。

「とびラ体操」でたくさんのとびラーが前後左右に揺れている光景は壮観でした。

一年前のラジオ体操はみんなが知っているもの。

今年のとびラ体操はほとんどの人は初めて見るもの。

どうなることかと不安もありましたが、みんなが映像と実演を見ながら楽しそうにやってくれて、忘れられない景色になりました。

動画に出演しているとびラーも動画内の表情とは打って変わって笑顔満開でした。

■最後に

この「とびラ体操を作りたい!」は、ほぼ月に一度のペースで、丸一年続けました。思わぬ長丁場となりましたが、支えられたのは、ラボに参加してくれたとびラーの熱量と、見守り、声をかけてくれたとびラーやスタッフさんの応援だったと思っています。

参加してくれたとびラーの熱量の高さには毎回驚かされました。

いつも集まる度に「さあ、今日もやろう!」というエネルギーに満ちていて、みんなでサポートし合いながらラボを前進させてくれました。

最初からずっと参加してくれたとびラーはもちろん、途中から入ってくれた人も、戻ってきた人も、みんなそれぞれに存在感を発揮してくれました。

そして、ラボに参加していないとびラーたちからもたくさん声をかけてもらえたのは、このラボの特徴だったのではないかと思います。

ラボを行なった後に活動報告のホワイトボード[iv]を公開すると、「ホワイトボードを見るだけでも楽しい」「時間が合えばいつか参加したい」などのコメントをもらいました。

興味を持ってもらえることが、ラボに参加するとびラーの熱量をさらに高めたように思います。

最後にもう一度書きますが、「とびラ体操」はコミュニケーションツールのつもりで制作しました。

世の中にある「〇〇体操」の1つとして、どこかで使えるチャンスがあれば、どんどん使ってほしいと思います。

そして、人や場所や時間に合わせてどんどんカスタマイズしてほしいと思います。

《ロダン体操》につながりを感じた僕たちのように、どこかの誰かに東京都美術館と、そしてとびラーとのつながりを感じてもらえたら・・・

「とびラ体操」がどこかで活躍してくれることを期待して、「とびラ体操を作りたい!」ラボは解散いたします。

みんな!やったね!ありがとう!

たくさんのとびラボに参加し、たくさんのとびラーと関わらせてもらいました。「この指とまれ式」と「そこにいる人が全て式」から生まれるものには、関わった人たちの体温を感じます。毎回、内容も顔ぶれも変わりますが、1つの気持ちをみんなで育てていく感じは、何回やっても飽きません。

[i] 「この指とまれ式」でとびラボを始める時の合言葉

[ii] 東京都美術館にある彫刻作品 https://www.tobikan.jp/archives/collection.html

[iii] ロダン体操 https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/rodin/gym/

[iv] とびラボなどの活動内容を共有し合う、とびラー専用の掲示板